양호 (삼국지)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

양호는 삼국 시대 위나라와 서진의 관리로, 학문과 문장에 능하고 군사적 재능도 뛰어났다. 12세에 아버지를 여의었으나, 곽혁이 안회에 비유할 정도로 훌륭한 인품을 갖추었다. 위나라에서 중서시랑, 관중후 등을 역임하고 서진 건국 후 중군장군, 도독형주제군사를 지내며 형주를 통치했다. 그는 백성을 위무하고 오나라 항복자에게 관대한 태도를 보였으며, 군량을 비축하고 군사적 계략을 통해 오나라를 견제했다. 276년 오나라 정벌을 건의했지만 받아들여지지 않았고, 278년 사망했다. 양호의 선정은 칭송받아 양양에는 그를 기리는 타루비가 세워졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 278년 사망 - 극정

극정은 촉한의 관료이자 문장가로, 유선의 항복 문서를 작성했으며 위나라에 항복 후 관내후에 봉해졌고, 유선은 그의 학식에 감탄하며 후회했으며, 시, 논, 부 100여 편을 저술한 것으로 알려져 있다. - 278년 사망 - 양휘유

양휘유는 서진의 황족이자 사마사의 세 번째 부인으로, 덕망이 높아 사마사의 사후 조카 사마염이 진나라를 건국하자 황태후로 존경받았으며 경헌황후로 추존되었다. - 진나라 (위진)의 장군 - 나헌

나헌은 삼국 시대 촉나라와 진나라의 장군으로, 촉한 멸망 후에도 영안을 지키며 오나라의 침략을 막아낸 인물이다. - 진나라 (위진)의 장군 - 유연 (전조)

4세기 초 중국 북방 흉노족 출신 유연은 팔왕의 난 시기 한나라 부흥을 명분으로 한 왕조를 건국하고 한왕에 즉위하여 광문제로 추존되었으며, 그의 나라 한은 조카 유요에 의해 한조 또는 전조로 불리게 되었다.

2. 생애

'''어린 시절과 가문'''

양호는 12살 때 아버지 양신(羊茞 : 진서열전에는 아버지가 羊衜)을 잃고 아버지에 대한 예를 지극히 하였다.[17] 학문과 문장에 능했으며 담론에도 뛰어났다. 어렸을 때 문수가의 부로들은 양호가 60세가 되기 전에 천하에 큰 공을 세울 것이라 하였으며, 곽가의 아들 곽혁은 양호를 현대의 안자(顔子)라고 평했다.[18] 키는 약 165.4 cm였으나, 수염과 눈썹이 아름다웠다고 한다.[19]

양호의 할아버지 양속(羊續)과 아버지 양도(羊衜)는 모두 군의 태수를 지냈으며,[6] 어머니는 후한 시대의 역사학자이자 음악가인 채옹의 딸이었다.[7] 누나 양휘유는 사마사의 세 번째 부인이었다. 양호는 11세에 아버지를 여의고 삼촌 양담(羊耽)에게서 자랐다.[8] 성년이 되면서 지혜, 지식, 수려한 외모로 명성을 얻었다. 장군 하후위는 양호를 남다르게 보았고, 하후패의 딸과 결혼하게 되었다.

'''위나라에서의 관직 생활'''

239년 조방이 즉위한 후 대장군 조상이 권력을 잡았는데, 양호를 등용하려 했으나 양호는 거절했다. 249년 조상이 사마의에게 제거된 후, 255년 사마사가 죽은 뒤 대장군이 된 사마소는 양호를 중서시랑(中書侍郎)으로 등용했다. 263년 조환 즉위 후 관중후(關中侯)에 봉해졌고 식읍 1백 호를 받았다. 이후 비서감(袐書監)이 되고 거평자(鉅平子)에 봉해졌으며, 식읍 6백 호를 받았다. 평소 종회는 양호를 시기했고, 양호 역시 종회를 꺼렸다. 264년 종회가 강유와 함께 반란을 일으키려다 죽임을 당한 후, 종사중랑(從事中郎)이 되어 순욱과 함께 기밀을 관리하였다.

'''서진 건국과 형주 통치'''

265년 사마염은 진나라를 세운 후 양호를 중군장군(中軍將軍)으로 임명하고 산기상시(散騎常侍)를 겸하게 했으며, 군공(郡公)으로 고쳐 봉하고 식읍을 3천 호로 늘려 주었다. 양호는 처음에는 굳게 사양하다가 나중에서야 받아들였다.

266년 사마염이 사마소에 대하여 상을 치르면서 상복을 입는 문제에 대해 조정에서 논의가 있었을 때, 양호는 사마염만이라도 상복을 입어야 한다고 주장했으나 받아들여지지 않았다.

268년 왕침(王琛)이 석포를 모함하였을 때 양호가 석포를 옹호하여 석포는 의심을 풀 수 있었다.

269년 사마염은 오나라를 멸망시킬 마음을 먹고 양호를 도독형주제군사(都督荊州諸軍事)로 임명하여 양양에 주둔하게 했다. 양호는 밭 8백여 경(頃)을 개간하는 등 노력하여 군량을 10년치로 늘렸고, 장강과 한수(漢水) 일대의 민심을 얻었으며, 항복한 오나라 사람들 중 고국으로 돌아가고 싶어하는 자는 기꺼이 돌려보내 주었다. 사마염에게 오나라를 치려면 장강에서 싸울 수군이 필요하다고 건의하여 왕준에게 수군을 감독하고 전선을 건조하게 했다.

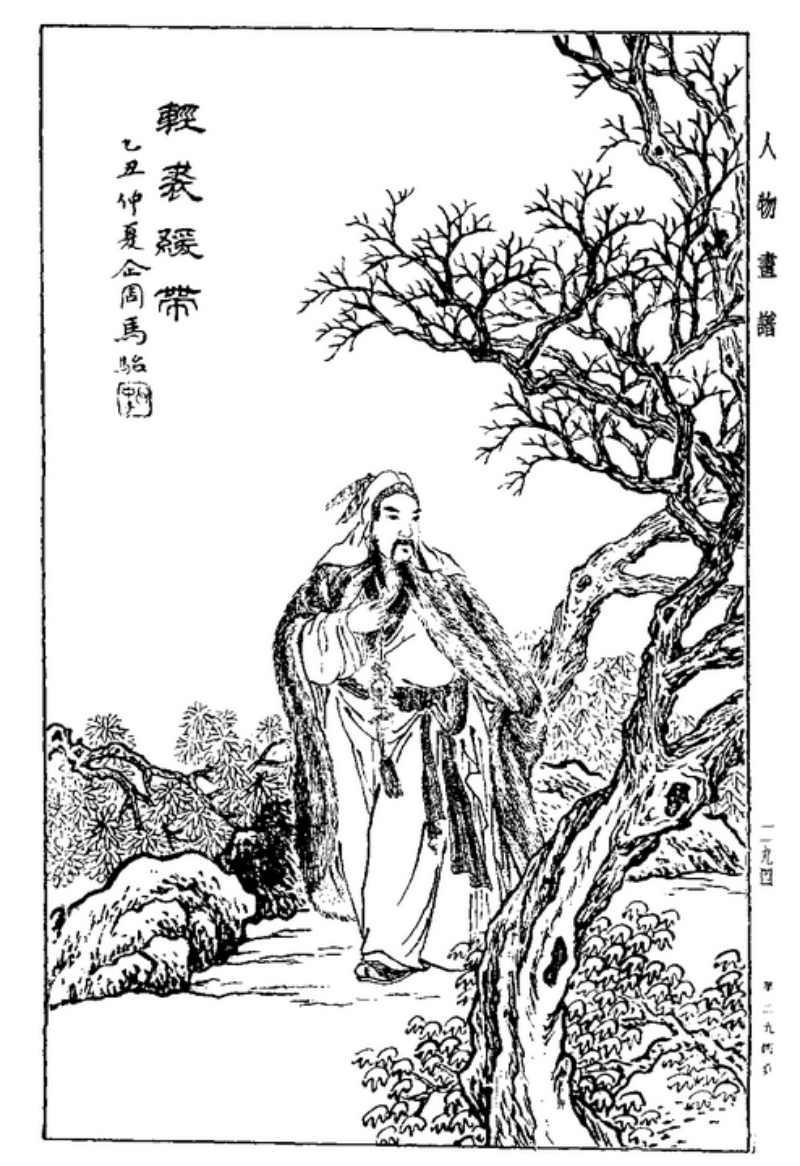

양호는 백성을 위무하고, 오의 항복자에게도 관대한 태도로 대했기 때문에, 한수 주변과 강하에서 인심을 얻었다. 또한, 800여 경을 개간하여 "십년지적"이라고 불릴 정도의 비축을 확보하는 등, 내정·민정에 수완을 발휘했다. 한편, 오가 몇 차례 양양으로 침공해 왔기에, 계략을 써서 오의 석성의 진수군을 철수시키는 등 군략에도 게을리하지 않았고, 후에 차기장군까지 승진했다. 또한 사령관이라는 입장이면서도, 임지에서는 갑옷을 입지 않고 경장으로 돌아다니는 것을 좋아했다. 어느 날, 군사 서윤으로부터 "각하의 신변은, 국가의 안위와도 같습니다. 경솔한 행동은 삼가십시오"라고 간언을 받자, 이후에는 자제하게 되었다.

태시 8년(272년), 오의 서릉의 독이었던 보찬이, 성을 들어 항복해 왔다. 오의 육항의 토벌이 매우 신속했기에, 양호는 기회를 놓치지 않으려 서릉으로 진군했다. 강릉까지 진군한 양호는, 형주 자사의 양조를 보내 육항과 대진하게 했다. 그러나, 육항의 뛰어난 지략과 용병술에 굴하여 철수할 수밖에 없었고, 보찬은 참수당했다.

귀국한 양호는, 책임을 지고 평남장군으로 강등되었다. 그러나 다른 사람들은 특별히 눈에 띄는 벌을 받지 않았다. 양호는 이후에도 한수 주변의 경영에 힘썼고, 새롭게 5개 성을 설치하여 석성 이서를 진나라의 세력 하에 두었다. 또한 오에 대한 침공은 허용하지 않고, 오로지 방어를 중시했으며, 헛되이 분쟁을 일으키는 것을 피했다. 법규를 준수하고 덕치 정치를 행했기에, 오에서 유입되는 사람들도 많았다. 양호는, 오의 무장들에 대한 대응에도 신경을 썼으며, 그들이 투항하기 쉬운 상황을 만들었다. 또한, 쳐들어온 오 장수를 참수했을 때는, 정중하게 유해를 돌려보내는 등 예를 다했기에, 오 사이에서도 "양공"이라고 불리며, 숭배받았다.

양호는 청렴하여 봉록을 구족과 군사들에게 주었으며, 남은 재산을 두지 않았다.

당나라 시대에는 사관(史館)에 의해 『무묘육십사장(武廟六十四將)』에 선정되었다.

2. 1. 어린 시절과 가문

양호는 12살 때 아버지 양신(羊茞 : 진서열전에는 아버지가 羊衜)을 잃고 아버지에 대한 예를 지극히 하였다.[17] 학문과 문장에 능했으며 담론에도 뛰어났다. 어렸을 때 문수가의 부로들은 양호가 60세가 되기 전에 천하에 큰 공을 세울 것이라 하였으며, 곽가의 아들 곽혁은 양호를 현대의 안자(顔子)라고 평했다.[18] 키는 약 165.4 cm였으나, 수염과 눈썹이 아름다웠다고 한다.[19]양호의 할아버지 양속(羊續)과 아버지 양도(羊衜)는 모두 군의 태수를 지냈으며,[6] 어머니는 후한 시대의 역사학자이자 음악가인 채옹의 딸이었다.[7] 누나 양휘유는 사마사의 세 번째 부인이었다. 양호는 11세에 아버지를 여의고 삼촌 양담(羊耽)에게서 자랐다.[8] 성년이 되면서 지혜, 지식, 수려한 외모로 명성을 얻었다. 장군 하후위는 양호를 남다르게 보았고, 하후패의 딸과 결혼하게 되었다.

239년 조방이 즉위한 후 조상이 권력을 잡았는데, 양호를 등용하려 했으나 양호는 거절했다. 249년 조상이 사마의에게 제거된 후, 255년 사마사가 죽은 뒤 대장군이 된 사마소는 양호를 중서시랑(中書侍郎)으로 등용했다. 263년 조환 즉위 후 관중후(關中侯)에 봉해졌고 식읍 1백 호를 받았다. 이후 비서감(袐書監)이 되고 거평자(鉅平子)에 봉해졌으며, 식읍 6백 호를 받았다. 평소 종회는 양호를 시기했고, 양호 역시 종회를 꺼렸다. 264년 종회가 강유와 함께 반란을 일으키려다 죽임을 당한 후, 종사중랑(從事中郎)이 되어 순욱과 함께 기밀을 관리하였다.

265년 사마염은 진나라를 세운 후 양호를 중군장군(中軍將軍)으로 임명하고 산기상시(散騎常侍)를 겸하게 했으며, 군공(郡公)으로 고쳐 봉하고 식읍을 3천 호로 늘려 주었다. 양호는 처음에는 굳게 사양하다가 나중에서야 받아들였다.

266년 사마염이 사마소에 대하여 상을 치르면서 상복을 입는 문제에 대해 조정에서 논의가 있었을 때, 양호는 사마염만이라도 상복을 입어야 한다고 주장했으나 받아들여지지 않았다.

268년 왕침(王琛)이 석포를 모함하였을 때 양호가 석포를 옹호하여 석포는 의심을 풀 수 있었다.

269년 사마염은 오나라를 멸망시킬 마음을 먹고 양호를 도독형주제군사(都督荊州諸軍事)로 임명하여 양양에 주둔하게 했다. 양호는 밭 8백여 경(頃)을 개간하는 등 노력하여 군량을 10년치로 늘렸고, 장강과 한수(漢水) 일대의 민심을 얻었으며, 항복한 오나라 사람들 중 고국으로 돌아가고 싶어하는 자는 기꺼이 돌려보내 주었다.

사마염에게 오나라를 치려면 장강에서 싸울 수군이 필요하다고 건의하여 왕준에게 수군을 감독하고 전선을 건조하게 했다.

양호는 청렴하여 봉록을 구족과 군사들에게 주었으며, 남은 재산을 두지 않았다.

당나라 시대에는 사관(史館)에 의해 『무묘육십사장(武廟六十四將)』에 선정되었다.

2. 2. 위나라에서의 관직 생활

양호는 학문에 뛰어나고 문장을 잘 지었으며 담론을 잘했는데, 어렸을 때 문수가의 부로들이 양호의 나이 육십이 되기 전에 반드시 천하에 큰 공을 세울 것이라 하였다.[17] 곽가(郭嘉)의 아들 곽혁(郭奕)은 양호를 만나보고 현대의 안자(顔子)[18]라고 말했다. 키는 7척 2촌(약 165.4 cm)에 불과했으나, 수염과 눈썹이 아름다웠다.[19] 하후위(夏侯威)는 양호를 남다르게 보았고, 이로 인해 하후패의 딸과 결혼하게 되었다.239년 조방(曹芳)이 즉위한 후 대장군 조상(曹爽)이 권력을 쥐었는데, 그는 양호와 왕침(王沈)을 등용하려 했다. 왕침은 이에 응했으나 양호는 받아들이지 않았는데, 왕침이 관직에 나갈 것을 권하자 다른 사람을 섬기는 일이 어찌 쉽겠느냐면서[20] 끝내 따르지 않았다. 249년 조상이 사마의에게 제거된 후 왕침은 벼슬에서 쫓겨났는데, 왕침이 양호에게 예전에 양호가 한 말을 기억하고 있다고 말하자 양호는 자신도 일이 거기까지 이를 줄은 몰랐다고 답하였다.

255년 사마사가 죽은 후 대장군이 된 사마소는 양호를 등용하여 중서시랑(中書侍郎)으로 삼았다. 263년 조환(曹奐)이 즉위한 후 관중후(關中侯)에 봉해졌고 식읍 1백 호를 받았다. 이후 비서감(袐書監)이 되고 거평자(鉅平子)에 봉해졌으며, 식읍 6백 호를 받았다.

평소 종회(鍾會)는 양호가 총애받는 것을 시기했는데, 양호 역시 종회를 꺼렸다. 264년 종회가 강유(姜維)와 함께 반란을 일으키려 하다가 죽임을 당한 후 종사중랑(從事中郎)이 되어 순욱(荀勖)과 함께 기밀을 관리하였다.

265년 사마염은 진나라를 세운 후 양호를 중군장군(中軍將軍)으로 임명하고 산기상시(散騎常侍)를 겸하게 했으며, 군공(郡公)으로 고쳐 봉하고 식읍을 3천 호로 늘려 주었다. 양호는 처음에는 굳게 사양하다가 나중에서야 받아들였다.

266년 사마염이 사마소에 대하여 상을 치르면서 상복을 입는 문제에 대해 조정에서 논의가 있었다. 양호는 사마염만이라도 상복을 입어야 한다고 주장했으나, 부현(傅玄)이 황제만 상복을 입고 있는 것은 군신간의 도리가 아니라고 하여 이는 받아들여지지 않았다.

268년 왕침(王琛)이 대사마 석포(石苞)가 회남에서 오나라와 내통하려 한다고 모함하였다. 양호가 석포를 옹호했으나 사마염은 석포를 면직시키려 했는데, 석포가 스스로 병권을 내놓고 죄를 청하여 겨우 의심을 풀 수 있었다.

269년 사마염은 오나라를 멸망시킬 마음을 먹고 양호를 도독형주제군사(都督荊州諸軍事)로 임명하여 양양에 주둔하게 했다. 양호가 처음 부임했을 때 임지에 있는 군량이 100일치도 되지 않았으나 밭 8백여 경(頃)을 개간하는 등 애를 쓴 끝에 10년치로 늘어났고, 장강과 한수(漢水) 일대의 민심을 얻었으며, 전투에서 항복한 오나라 사람들 중 고국으로 돌아가고 싶어하는 자는 기꺼이 돌려보내 주었다.

2. 3. 서진 건국과 형주 통치

265년 사마염은 진나라를 세운 후 양호를 중군장군(中軍將軍)으로 임명하고 산기상시(散騎常侍)를 겸하게 했으며, 군공(郡公)으로 고쳐 봉하고 식읍을 3천 호로 늘려 주었다.[17] 양호는 처음에는 굳게 사양하다가 나중에서야 받아들였다.[17]266년 사마염이 사마소에 대하여 상을 치르면서 상복을 입는 문제에 대해 조정에서 논의가 있었다.[17] 양호는 사마염만이라도 상복을 입어야 한다고 주장했으나, 부현(傅玄)이 황제만 상복을 입고 있는 것은 군신간의 도리가 아니라고 하여 이는 받아들여지지 않았다.[17]

268년 왕침(王琛)이 대사마 석포(石苞)가 회남에서 오나라와 내통하려 한다고 모함하였다.[17] 양호가 석포를 옹호했으나 사마염은 석포를 면직시키려 했는데, 석포가 스스로 병권을 내놓고 죄를 청하여 겨우 의심을 풀 수 있었다.[17]

269년 사마염은 오나라를 멸망시킬 마음을 먹고 양호를 도독형주제군사(都督荊州諸軍事)로 임명하여 양양(襄陽)에 주둔하게 했다.[17] 양호가 처음 부임했을 때 임지에 있는 군량이 100일치도 되지 않았으나 밭 8백여 경(頃)을 개간하는 등 애를 쓴 끝에 10년치로 늘어났고, 장강과 한수(漢水) 일대의 민심을 얻었으며, 전투에서 항복한 오나라 사람들 중 고국으로 돌아가고 싶어하는 자는 기꺼이 돌려보내 주었다.[17]

그리고 사마염에게 오나라를 치려면 장강에서 싸울 수군이 필요하다고 건의하였다.[17] 이것이 받아들여져 사마염은 왕준(王濬)에게 수군을 감독하고 전선을 대대적으로 건조하게 했다.[17]

양호는 백성을 위무하고, 오의 항복자에게도 관대한 태도로 대했기 때문에, 한수 주변과 강하에서 인심을 얻었다.[12] 또한, 800여 경을 개간하여 "십년지적"이라고 불릴 정도의 비축을 확보하는 등, 내정·민정에 수완을 발휘했다.[12] 한편, 오가 몇 차례 양양으로 침공해 왔기에, 계략을 써서 오의 석성의 진수군을 철수시키는 등 군략에도 게을리하지 않았고, 후에 차기장군까지 승진했다.[12] 또한 사령관이라는 입장이면서도, 임지에서는 갑옷을 입지 않고 경장으로 돌아다니는 것을 좋아했다.[12] 어느 날, 군사 서윤으로부터 "각하의 신변은, 국가의 안위와도 같습니다. 경솔한 행동은 삼가십시오"라고 간언을 받자, 이후에는 자제하게 되었다.[12]

태시 8년(272년), 오의 서릉의 독이었던 보찬이, 성을 들어 항복해 왔다.[12] 오의 육항의 토벌이 매우 신속했기에, 양호는 기회를 놓치지 않으려 서릉으로 진군했다.[12] 강릉까지 진군한 양호는, 형주 자사의 양조를 보내 육항과 대진하게 했다.[12] 그러나, 육항의 뛰어난 지략과 용병술에 굴하여 철수할 수밖에 없었고, 보찬은 참수당했다.[12]

귀국한 양호는, 책임을 지고 평남장군으로 강등되었다.[12] 그러나 다른 사람들은 특별히 눈에 띄는 벌을 받지 않았다.[12] 양호는 이후에도 한수 주변의 경영에 힘썼고, 새롭게 5개 성을 설치하여 석성 이서를 진나라의 세력 하에 두었다.[12] 또한 오에 대한 침공은 허용하지 않고, 오로지 방어를 중시했으며, 헛되이 분쟁을 일으키는 것을 피했다.[12] 법규를 준수하고 덕치 정치를 행했기에, 오에서 유입되는 사람들도 많았다.[12] 양호는, 오의 무장들에 대한 대응에도 신경을 썼으며, 그들이 투항하기 쉬운 상황을 만들었다.[12] 또한, 쳐들어온 오 장수를 참수했을 때는, 정중하게 유해를 돌려보내는 등 예를 다했기에, 오 사이에서도 "양공"이라고 불리며, 숭배받았다.[12]

3. 오나라 정벌 건의와 죽음

276년 10월, 양호는 정남장군(征南將軍)으로 임명되어 사마염에게 오나라 정벌을 청하는 상소를 올렸다. 그러나 탁지상서(度支尙書) 두예와 중서령 장화를 제외한 대부분의 신하들은 회의적이었으며, 특히 가충과 순욱(荀勖)이 강력하게 반대했다. 양호는 하늘이 주는 기회를 받지 않는다며 한탄했다.[6][7][8][12]

277년 남성군후(南城郡侯)로 봉해졌으나 받아들이지 않았다. 12월 오군이 강하(江夏)를 공격하고 돌아갔을 때 양호는 군사를 보내 추격하지 않았다. 조정에서는 문책하는 사자를 보내고 형주의 본거지를 남양(南陽)으로 옮기려 했다. 이에 대해 양호는 이미 오군이 달아난 지 며칠이 지났는데 굳이 병사를 수고롭게 할 필요가 없다고 답하고, 본거지를 옮기는 것을 반대했다.

278년 병이 들었음에도 불구하고 조정에 나아가 오나라를 정벌해야 한다고 주장했다. 사마염은 양호에게 오나라 정벌을 맡기고 싶어했으나, 양호는 굳이 자신이 갈 필요는 없다고 하였다. 11월에 병이 위독해지자 두예를 천거하여 자신의 후임으로 삼게 하였고, 얼마 가지 않아 죽었다. 양호는 죽을 때까지도 남성군후에 봉해지는 것을 사양했는데, 유언으로 남성후(南城侯)의 도장을 자신의 관 속에 넣지 못하게 했다. 사마염은 양호의 죽음에 대해 무척 슬퍼하였으며, 양호의 유언을 받아들이지 않고 그의 작위를 남성군후로 정하고 태부(太傅)로 추증하였다. 형주 백성들과 부근의 오나라 사람들도 양호의 죽음을 슬퍼하며 눈물을 흘렸다.

280년 오나라가 멸망한 후 신하들이 사마염에게 축하의 술잔을 올리자, 사마염은 오나라를 멸망시킨 것은 양호의 공로라고 말하면서 눈물을 흘렸다.

4. 타루비(墮淚碑)

양호가 양양에 머물면서 선정을 베풀 때, 현산(峴山)에 올라 술을 마시면서 시 읊는 것을 즐겼다. 어느 날 부하들을 돌아보며 <혼백이 있다면 마땅히 이 산에 오르리라>고 말하자 종사(從事) 추담(鄒湛)이 <공의 어진 명성이 반드시 이 산과 함께 할 것>이라고 대답한 적이 있었다.[13] 양양 백성들은 현산에 양호를 기리는 사당과 비석을 세우고 계절이 바뀔 때마다 제사를 지냈는데, 비석을 바라보며 눈물을 흘리지 않는 사람이 없다 하여 타루비(墮淚碑)라는 이름이 붙었다.[13]

양양(襄陽)에 부임한 양호(羊祜)는 현산(峴山)에 오르는 것을 좋아하여, 술을 마시면서 시간 가는 줄도 모르고 경치를 바라보곤 했다.[13] 어느 날, 현산에 오른 양호는 친구에게 "이 산은 옛날부터 수많은 현인과 재사들을 맞이했고, 그보다 더 많은 나 같은 보통 사람들도 올라왔다. 하지만 그들의 이름은 모두 역사 속에 묻혀 버렸다. 얼마나 슬프고 쓸쓸한 일인가. 그러나 나는 죽어서 사람들에게 잊혀진 후에도 이 산에 오르고 싶다"라고 말했다.[13] 그러자 친구는 "당신의 덕은 모두가 알고 있습니다. 당신의 훌륭함은 이 산과 함께 전해질 것입니다"라고 대답했다.[13]

양호가 죽은 후, 양양의 사람들이 유덕을 기려 "양공비(羊公碑)"를 건립했을 때, 이러한 이유로 현산을 장소로 선택했다. 이 양공비는 이흥(李興)이라는 남자가 쓴 명문을 읽으면 누구나 양호를 애석하게 여겨 울었다고 하여, 두예(杜預)에 의해 "누루비(堕涙碑)"라고 불리게 되었다.[13] 당(唐)나라 시대에 양양 출신의 시인 맹호연(孟浩然)이 여러 번 시로 읊었고, 이백(李白)도 "그대는 보지 못했는가, 진(晉)나라 양공(羊公)의 한 조각 돌을"이라고 읊었다.[13]

한국에서는 임진왜란(壬辰倭亂)이 끝난 후 이순신(李舜臣) 장군의 부하들이 1603년 장군을 기리는 비석을 세웠는데, 이 비석의 이름 역시 타루비이다. 한국의 타루비는 전라남도 여수시에 있으며, 대한민국의 보물 1288호로 지정되어 있다.

참조

[1]

서적

Jin Shu, vol.03

[2]

서적

Jin Shu Vol.03

[3]

서적

Jin Shu Vol.03

[4]

서적

Jin Shu vol. 3

[5]

서적

Jin Shu vol. 34

[6]

서적

Jin Shu

[7]

서적

Jin Shu

[8]

문서

Yang Dan was also a great-grandfather of [[Yang Xianrong]]

[9]

문서

新泰県志

[10]

서적

太平御覧

[11]

논문

蔡琰晩年事跡献疑

文学遺産

1984

[12]

문서

[13]

서적

襄陽耆旧記

[14]

서적

漢語成語大詞典

華語教学出版社

2010

[15]

서적

捜神記

[16]

서적

ビジュアル三国志3000人

世界文化社

[17]

문서

[18]

문서

안회

[19]

문서

[20]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com