서진

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

서진은 265년 사마염이 위나라의 선양을 받아 건국한 중국 왕조이다. 사마씨는 하내군의 명문가 출신으로, 사마의가 조조를 섬기며 세력을 키웠고, 사마염의 할아버지 사마소는 촉한을 멸망시키고 진나라의 기틀을 다졌다. 사마염은 무제로서 통일 왕조를 건설했으나, 무제의 사후 팔왕의 난과 영가의 난을 겪으며 멸망했다. 서진은 둔전제와 호조식을 통해 경제를 운영하려 했으나, 호족의 강세로 인해 실효를 거두지 못했다. 문화적으로는 노장 사상이 유행하고 칠언이 등장했으나, 정치적 혼란 속에서 쇠퇴했다. 서진은 흉노 등 이민족과의 관계에서 어려움을 겪었고, 결국 이민족의 침입으로 멸망했다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

2. 1. 건국 배경: 사마씨의 성장

사마씨(司馬氏)는 하내군(河内郡)의 명문가로 진(秦)의 멸망 후 항우와 유방과 함께 활약했던 은왕(殷王) 사마앙(司馬卬)의 후손을 자칭하며, 후한 시대에는 이미 여러 세대에 걸쳐 군의 장관을 배출했다.사마방(司馬防)은 후한 말기의 혼란 속에서 등장한 조조(曹操)와 가까워졌으며 그 장남인 사마랑(司馬朗)은 조조의 중신으로 일했다. 사마방의 차남 사마의(司馬懿)는 208년 적벽대전이 일어난 해부터 조조를 섬겼고, 조조의 참모이자 그의 적장자 조비(曹丕)의 보좌역으로 조조의 승상부에서 지위를 굳혀나갔다.220년 조조가 죽자 사마의는 승상부의 사마로서 그의 장례를 주관하고, 조비를 후한의 승상이자 위왕(魏王)으로, 그리고 위황제(魏皇帝)로 등극시키는 과정에서 큰 역할을 했기에, 조비(문제, 文帝)의 신임을 얻었다.226년 문제 조비가 죽기 직전에는 황태자 조예(曹叡)(명제, 明帝)의 뒤를 이을 것을 부탁받았다.

조비의 죽음으로 정세가 불안해진 맹달(孟達)에게 촉(蜀)의 제갈량(諸葛亮)으로부터 귀순을 권유하는 사자가 파견되었고, 맹달이 위에 반역하자 사마의는 뛰어난 전략으로 이를 진압하여 촉의 북진을 막았다.이윽고 위의 군사 최고 책임자가 되어 제갈량이 이끄는 촉군과 대치하여 패배도 있었지만, 최종적으로 234년 오장원(五丈原)에서 제갈량이 죽자 촉의 기세를 꺾었다.238년에는 오(吳)와 연계하여 반위 행동을 취하고 있던 요동(遼東)의 공손연(公孫淵)을 토벌하고 위에서의 지위를 확고히 했다.곧이어 명제 조예도 죽었고, 죽기 직전 어린 조방(曹芳)을 위 종실인 조상(曹爽)과 함께 부탁받았다.그러나 조상과 사이에 불화가 생겨 사마의는 일시적으로 실권을 빼앗겼다.

249년 사마의는 쿠데타를 일으켜 조상(曹爽) 일파를 멸했다(고평릉의 변(高平陵の変)).이로써 사마씨는 위의 권력을 완전히 장악했다. 2년 후인 251년 8월, 사마의는 죽었다.

2. 2. 권력 장악과 통일

사마의가 죽은 후, 그의 권력은 정실부인 장춘화의 아들인 장남 사마사가 계승했다. 252년, 손권의 죽음을 이용하여 제갈탄을 오나라에 침공시켰으나, 동흥 전투에서 대패했다. 하지만 사마사는 이 패전으로 장수들을 책문하지 않아 민심을 얻게 되었다. 254년 2월, 재상 이풍의 사마사 반대 음모가 발각되어 관련자들이 처형되었고, 황제 조방마저 황태후의 명령이라 하여 폐위되었다. 새로운 황제로는 문제의 손자인 조모가 꼭두각시 황제로 세워졌다. 255년, 이 강압적인 폐위에 대해 오나라 전선의 중진이었던 무구검과 문흠 등이 반발하여 난을 일으켰으나(무구검·문흠의 난) 사마사가 스스로 진압에 나섰다. 반란은 진압되었지만, 사마사도 병세가 악화되어 사망했다.

사마사의 사망 후, 그의 동복동생 사마소(사마의의 차남)가 계승하여 대장군·록상서사에 취임했다. 257년 5월, 오나라 전선에서 강대한 세력을 자랑하던 제갈탄이 사마씨에 반기를 들자, 황제와 황태후를 받들어 258년 2월까지 제갈탄을 멸망시켰다. 260년 5월에는 꼭두각시 황제 조모의 쿠데타를 진압하고 그를 살해했다.

이 무렵 제갈량 사후 촉나라는 쇠퇴의 기색이 짙어졌고, 263년 5월 사마소는 새로운 꼭두각시 황제 원제로부터 촉 정벌의 명령을 받아, 8월에 18만 대군을 등애, 종회 등에게 맡겨 11월에 촉을 멸망시켰다(촉한의 멸망). 촉 정벌 전인 10월, 사마소에게 진공에 임명하는 조서가 내려졌고, 사마소는 진공이 되었다. 264년 3월에는 진왕으로 진급했고, 5월에는 사마의에게 진나라의 선왕, 사마사에게 경왕을 추증하고, 10월에는 적장자 사마염을 진나라의 세자로 책봉했다. 그 후에도 위나라 신하들에게 토지를 보장하는 등, 위에서 진으로의 선양 준비가 착실하게 진행되었지만, 265년 8월 사마소는 급사했다.

사마소가 죽자 장남 사마염이 뒤를 이어 진왕(晋王)이자 상국(相國)이 되었다. 그리고 265년 12월에는 위(魏)의 원제(元帝)로부터 선양을 받아 즉위하여(무제(武帝)), 연호를 태시(泰始)로 개원하였다.

270년, 선비(鮮卑)의 토발수기능/禿髮樹機能중국어이 반란을 일으켜 진주(秦州) 자사(刺史) 호열(胡烈)과 량주(涼州) 자사 견홍(牽弘)을 무찔렀다. 277년, 문앙(文鴦)이 토발수기능/禿髮樹機能중국어을 항복시켰다.

279년, 토발수기능/禿髮樹機能중국어은 다시 반란을 일으켜 량주를 장악했으나 서진(西晋)의 마륭(馬隆)에게 대패하고 부하 몰골능(没骨能)에게 살해되었다(토발수기능의 난(禿髮樹機能の乱)).

이 무렵 삼국(三国)의 마지막 국가인 오(吳)는 손호(孫皓)의 폭정으로 혼란에 빠져 있었다. 같은 해 11월 무제는 가충(賈充), 두예(杜預), 왕준(王濬), 왕혼(王渾) 등을 대장으로 삼아 동서 양쪽에서 20만이 넘는 대군을 파병하였다. 진(晉)나라 군대는 280년 2월 강릉(江陵)을 함락하고, 3월에는 석두성(石頭城)을 함락하여 오의 수도 건업(建業)을 공격하였고, 손호(孫皓)는 항복하였다(오(吳)의 멸망). 이로써 삼국 시대는 끝나고, 중국은 약 100년 만에 통일되었다.

2. 3. 쇠퇴와 멸망

무제(武帝)는 통일 사업을 완료한 후, 현명한 군주에서 어리석은 군주로 변하여 여색과 술에 빠져 정치를 돌보지 않았다. 무제의 황태자 사마충(司馬衷)은 어리석었기 때문에, 여론은 무제보다 12살 어린 동복 동생이자 뛰어났던 기왕(斉王) 사마유(司馬攸)의 계승을 기대했다. 그러나 무제는 사마유에게 제(斉)로 부임하라는 명령을 내리고, 주변의 간언을 묵살한 데다 사마유를 지지하는 세력을 철저히 숙청했다. 사마유는 이 명령에 분노하여 병이 들었고, 283년에 사망했다. 이로써 서진 종실을 지탱하는 인재는 없어졌고, 무제의 말년에는 황후 양지(楊芷)의 아버지 양준(楊駿)이 정치를 장악하여 서진은 옛날 후한(後漢)과 마찬가지로 외척이 나라를 전횡하는 모습이 재현되었다.'''팔왕의 난'''

무제는 290년 4월에 붕어하고, 황태자 사마충(혜제)가 제2대 황제로 즉위하였다. 그러나 이 황태자는 어리석기로 유명한 인물이었고, 즉위한 혜제는 정치를 내팽개쳤다. 실권은 무제 말년부터 조정을 장악하고 있던 황태후 양지의 아버지 양준이 보정의 형태로 독점하였다.

양준은 두 명의 동생을 요직에 임명하여 일족으로 전횡하였다. 그러나 혜제의 황후인 가후(가충의 딸)은 양씨의 전횡을 미워했고, 291년에 여남왕 사마량·초왕 사마위와 결탁하여 양준을 살해하였다. 가후는 사마위를 선동하여 사마량을 죽이고, 그 죄를 모두 사마위에게 씌워 그도 살해함으로써 실권을 장악하였다. 그 후 가후와 조카 가밀에 의한 10년 가까운 전횡이 이어지지만 정치는 명사 장화 등이 맡았기 때문에 서진은 간신히 안정을 유지하였다.

그러나 가후는 299년 12월, 자신의 친자가 아닌 황태자 사마유를 폐하고 300년 3월에 살해하였다. 같은 해 4월에 조왕 사마륜은 제왕 사마종과 의논하여 가후와 그 일파를 죽이고 수도 낙양을 장악하여 301년 1월에 혜제를 폐위하고 스스로 즉위하였다. 이것이 팔왕의 난의 시작이다.

사마륜의 찬탈은 여러 왕들의 반발을 불러일으켰고, 301년에 사마륜은 제왕 사마종·하간왕 사마옹·성도왕 사마영에 의해 살해되고 혜제가 복위하였지만 이후로 황족 상호 간의 피비린내 나는 싸움이 계속되어 국내는 황폐해졌다. 팔왕의 난은 최종적으로 306년 11월에 동해왕 사마월에 의해 혜제가 독살되고, 12월에 그의 이복동생인 회제 사마치가 제3대 황제로 옹립됨으로써 종식되었다.

'''영가의 난과 멸망'''

팔왕의 난으로 인한 혼란을 틈타 흉노의 대수장 유연(劉淵)은 304년에 진(晉)으로부터 독립하여 흉노 대단우(單于)를 자칭했다. 이를 오호십육국 시대의 시작으로 본다. 유연은 308년에 황제를 칭하고, 국호를 한(漢)으로 정했다. 사천성(四川省)에서는 저(氐)족의 이웅(李雄)에 의한 성한(成漢)이 독립했다. 이처럼 팔왕의 난으로 중앙의 권위는 크게 실추되었고, 중국에는 서진에 저항하는 여러 세력이 각지에 할거하는 상황에 빠졌다.

그러나 서진 조정 내부에서는 실권을 쥐고 있던 사마월이 조서를 내세워 승상을 자칭하는 등 회제(懷帝)와의 대립이 발생했다. 311년에는 회제가 마침내 사마월 토벌의 칙명을 내리기에 이른다. 사마월은 도망 중 3월에 분노 속에 병사했다. 4월, 흉노 출신 한(漢)의 장수 석륵(石勒)은 왕연(王衍)의 군세 10만여 명을 고현(苦縣)에서 격파하고 많은 중신을 포로로 잡았다. 이로써 서진은 완전히 통치 능력과 저항력을 상실했고, 유총이 계승하여, 유요와 왕미(王彌), 그리고 석륵은 대거 311년 6월에 서진의 수도인 낙양(洛陽)을 공격하여 약탈과 폭행을 서슴지 않았다.

이 일련의 혼란은 영가의 난이라고 부르는데, 서진 측에서 보면 이민족의 반란이었고, 실질적으로는 흉노의 후예에게 패배하여 나라가 멸망한 것과 같았다. 낙양은 파괴되었고 수만 명이 살해되었으며, 회제는 옥새와 함께 한(漢)의 수도인 평양(平陽)으로 끌려갔다. 회제는 모욕을 겪은 뒤 313년 1월에 처형되었다. 이렇게 서진은 사실상 멸망했다.

회제가 처형되었다는 소식을 듣고 장안에 있던 회제의 조카 사마업(司馬鄴)(민제)는 313년 4월에 즉위하여 한(전조)에 저항했다. 그러나 장안 역시 한의 유요(劉曜)에 의해 공격받았고, 316년에 장안이 함락되어 민제는 한에 항복하여 평양으로 끌려갔다. 이렇게 서진은 완전히 멸망했다.

민제는 회제와 같은 대우를 받은 후 317년 12월에 한의 유총(劉聰)에 의해 살해되었다. 여기서 사마소(司馬昭)·사마염(司馬炎) 계열의 서진의 황통은 단절되었다.

2. 3. 1. 팔왕의 난

무제는 290년 4월에 붕어하고, 황태자 사마충(혜제)가 제2대 황제로 즉위하였다. 그러나 이 황태자는 어리석기로 유명한 인물이었고, 사마소로부터도 태자를 바꾸어야 한다는 말을 들었으며, 무제도 한때 폐태자를 진지하게 검토했던 적이 있었다. 그 예상대로, 즉위한 혜제는 정치를 내팽개쳤고, 실권은 무제 말년부터 조정을 장악하고 있던 황태후 양지의 아버지 양준이 보정의 형태로 독점하였다. 이것이 후에 서진의 근간을 흔든 팔왕의 난의 복선이 되었다.양준은 두 명의 동생을 요직에 임명하여 일족으로 전횡하였다. 그러나 혜제의 황후인 가후(가충의 딸)은 양씨의 전횡을 미워했고, 금군 내에서도 양씨 일족에 대한 불만이 높아져, 291년에 여남왕 사마량·초왕 사마위와 결탁하여 양준을 살해하였다. 더욱이 사마량은 총명하고 인망도 있었기 때문에 가후는 점차 그를 멀리하여 사마위를 선동하여 사마량을 죽이고, 그 죄를 모두 사마위에게 씌워 그도 살해함으로써, 이렇게 결탁했던 두 사람 모두 살해하고 실권을 장악하였다. 그 후 가후와 조카 가밀에 의한 10년 가까운 전횡이 이어지지만 정치는 명사 장화 등이 맡았기 때문에 서진은 간신히 안정을 유지하였다.

그러나 가후는 미소년을 궁중에 들여 음행을 반복하였고 299년 12월, 자신의 친자가 아닌 황태자 사마유를 폐하고 300년 3월에 살해하였다. 이로 인해 서진 전역에서 가후의 전횡에 대한 반발이 일어났고, 같은 해 4월에 조왕 사마륜은 제왕 사마종과 의논하여 가후와 그 일파를 죽이고 수도 낙양을 장악하여 301년 1월에 혜제를 폐위하고 스스로 즉위하였다. 이것이 팔왕의 난의 시작이다.

사마륜의 찬탈은 여러 왕들의 반발을 불러일으켰고, 또한 사마륜은 황제의 허명에 취하여 일파의 누구에게도 가리지 않고 관작을 남발했기 때문에 조정은 난맥정치가 전개되었고, 301년에 사마륜은 제왕 사마종·하간왕 사마옹·성도왕 사마영에 의해 살해되고 혜제가 복위하였지만 이후로 황족 상호 간의 피비린내 나는 싸움이 계속되어 국내는 황폐해졌다. 이러한 싸움에 싫증난 지식인들은 권력으로부터 멀어져 은자로 되어 청담이나 시작에 몰두하게 되었다. 그 중에서 유명한 자가 죽림칠현이다. 팔왕의 난은 최종적으로 306년 11월에 동해왕 사마월에 의해 혜제가 독살되고(병사설도 있지만 독살 가능성도 시사되고 있다), 12월에 그의 이복동생인 회제 사마치가 제3대 황제로 옹립됨으로써 종식되었다.

2. 3. 2. 영가의 난과 멸망

팔왕의 난으로 인한 혼란을 틈타 흉노의 대수장 유연(劉淵)은 304년에 진(晉)으로부터 독립하여 흉노 대단우(單于)를 자칭했다. 이를 오호십육국 시대의 시작으로 본다. 유연은 308년에 황제를 칭하고, 흉노 단우(單于) 종족인 련제씨(攣鞮氏)와 한(漢) 유씨(劉氏)의 통혼 관계 역사를 배경으로 국호를 한(漢)으로 정했다(후계자인 중흥의 조상이 되는 유요(劉曜) 때 이를 폐하고 조(趙)를 국호로 삼았으며, 후세에는 전조(前趙)라 불린다). 사천성(四川省)에서는 저(氐)족의 이웅(李雄)에 의한 성한(成漢)(처음에는 대성(大成)을, 후에 한(漢)을 칭함)이 독립하는 등 여러 사건이 발생했다. 이처럼 팔왕의 난으로 중앙의 권위는 크게 실추되었고, 중국에는 서진에 저항하는 여러 세력이 각지에 할거하는 상황에 빠졌다. 동해왕 사마월(司馬越)의 존재로 각지에 할거하는 세력은 간신히 억제되고 있었다.그러나 서진 조정 내부에서는 실권을 쥐고 있던 사마월이 조서를 내세워 승상을 자칭하는 등 회제(懷帝)와의 대립이 발생했다. 311년에는 회제가 마침내 사마월 토벌의 칙명을 내리기에 이른다. 사마월은 도망 중 3월에 분노 속에 병사했다. 4월, 사마월의 죽음을 호기로 삼아 흉노 출신 한(漢)의 장수 석륵(石勒)은 사마월의 뒤를 이어 진(晉)군 원수가 된 왕연(王衍)의 군세 10만여 명을 고현(苦縣)에서 격파하고 많은 중신을 포로로 잡았다. 이로써 서진은 완전히 통치 능력과 저항력을 상실했고, 유연은 이미 사망했기 때문에 아들 유총(劉聰)이 계승하여, 유요와 왕미(王彌), 그리고 석륵은 대거 311년 6월에 서진의 수도인 낙양(洛陽)을 공격하여 약탈과 폭행을 서슴지 않았다.

이 일련의 혼란은 당시 연호를 따서 영가의 난이라고 부르는데, 서진 측에서 보면 이민족의 반란이었고, 실질적으로는 흉노의 후예에게 패배하여 나라가 멸망한 것과 같았다. 낙양은 파괴되었고 수만 명이 살해되었으며, 회제는 옥새와 함께 한(漢)의 수도인 평양(平陽)으로 끌려갔다. 전제(前帝)인 혜제(惠帝)의 황후(『혜황후』) 양씨(羊氏)는 유요의 아내가 되었다. 회제는 살아남았지만, 유총에 의해 노복의 옷을 입게 되고, 연회에서 술을 따르는 역할과 잔을 씻는 일을 했으며, 유총이 외출할 때에는 양산을 드는 일을 하는 등 모욕을 당했다. 사람들은 진(晉) 황제의 최후라며 조롱하며 모욕을 겪은 뒤 313년 1월에 처형되었다. 이렇게 서진은 사실상 멸망했다.

회제가 처형되었다는 소식을 듣고 장안에 있던 회제의 조카 사마업(司馬鄴)(민제)는 313년 4월에 즉위하여 한(전조)에 저항했다. 그러나 장안 역시 한의 유요(劉曜)에 의해 공격받았고, 진군은 저항했으나 연패했다. 이 민제의 정권은 화북에 남아 있던 서진의 잔당에 의해 세워진 매우 취약한 정권으로 지배력은 장안 주변에만 미치는 관중 지역 정권에 불과했으며, 장안은 이미 팔왕의 난으로 이미 황폐해졌기 때문에 통치력이 없었고, 더욱이 서진의 여러 왕들도 원군을 보내지 않았기 때문에, 316년에 장안이 함락되어 낙양과 마찬가지로 약탈과 살육의 현장이 되었고, 민제는 한에 항복하여 평양으로 끌려갔다. 이렇게 서진은 완전히 멸망했다.

민제는 살아남았지만, 회제와 같은 대우를 받은 후 317년 12월에 한의 유총(劉聰)에 의해 살해되었다. 여기서 사마소(司馬昭)·사마염(司馬炎) 계열의 서진의 황통은 단절되었다.

3. 정치

3. 1. 중앙 정치 제도

위나라 문제(文帝) 시대에는 황위 계승을 둘러싼 권력 다툼 이후 종실 인물들의 관직 임명이 금지되고 국가의 감시를 받았으나, 이는 황족의 권력을 약화시켜 사마씨(司馬氏)의 부상을 억제하지 못하는 결과를 초래했다. 무제(武帝)는 반대로 종실에게 고위 관직을 포함한 관직 임명을 허락하고 우대하여 황제 권력의 고립을 막고자 했다. 무제 즉위 직후에는 사마씨 일족 27명이 군왕으로 봉해지는 등 황족의 세력이 매우 강했으나, 이는 팔왕의 난(八王の乱)을 초래한 원인 중 하나가 되었고, 제후 왕들에게 권력이 분산되어 진(晉)의 권력 기반 자체가 흔들리는 결과를 낳았다.정치적으로는 전대인 위나라에서 제정된 구품중정제가 사마의에 의해 개정되어 귀족제가 형성되기 시작했으며, 이는 동진 시대에 더욱 두드러져 육조 귀족 정치로 이어졌다. 264년에는 사마소의 명령으로 새로운 법전 편찬이 시작되어 268년에 완성된 『태시율령』은 율과 명을 분리한 중국 역사상 최초의 제도로 여겨지며, 당율령으로 이어진다.

무제는 위나라 종실의 금고(관직추방)를 265년 안에 해제하고, 266년에는 후한의 종실 금고도 해제하여 조식의 아들 조지와 제갈량의 자손 등이 등용되었다. 진·한·위를 거쳐 관리의 최고직을 역임한 상국·승상이라는 직책은 건국 당시 폐지되었다가 회제 시대에 부활하였다.

3. 2. 지방 행정 제도

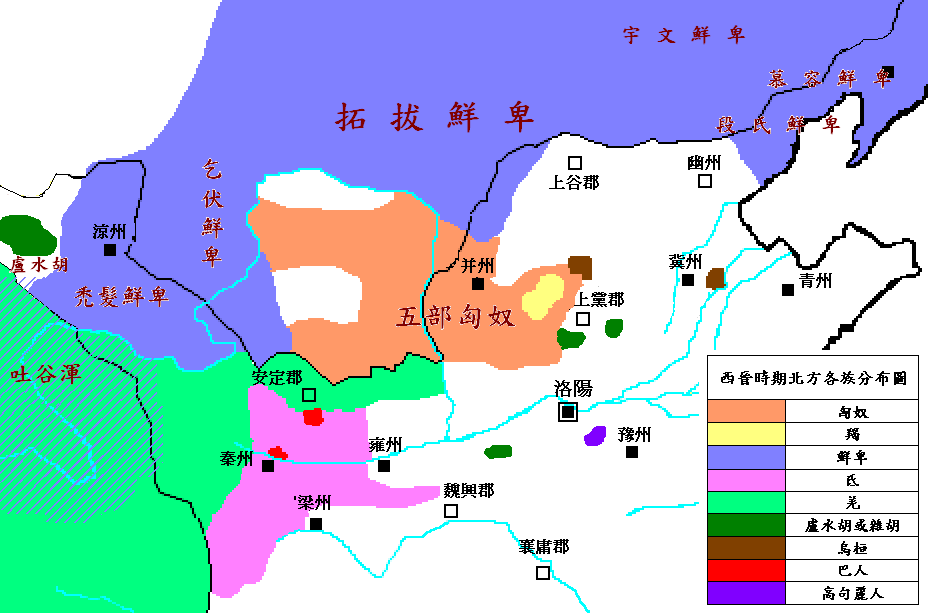

화북은 무제 재위 시절부터 유목 기마 민족의 침입을 받았다. 후한 말부터 삼국 시대에 걸쳐 일어난 대륙 인구 감소와 그 대책을 겸하여 조조 이래로 지속된 흉노(匈奴) 등 주변 여러 민족의 화북 이주 정책도 그 구조적인 주요 원인이었다. 그러나 무제 시대에는 이들 기마 민족에 대한 대응이 기능하고 있어 화북은 완전히 통치되었다. 그러나 무제가 죽고 팔왕의 난(八王の乱)이 일어나자, 여러 왕들 중에는 유목 민족의 지원을 얻는 자도 나타났고, 이것이 결국 영가의 난(永嘉の乱)과 이민족에 의한 화북 건국, 그리고 서진(西晋)의 멸망으로 이어졌다. 화북에서는 한족(漢族)의 학살과 도시의 파괴, 기근과 약탈 등이 잇따라 황폐해졌다.

사천(四川), 즉 삼국 시대의 촉(蜀)에서는 화북의 혼란으로 대량의 유민이 발생했는데, 이 유민을 이용한 이민족(蠻族) 이특(李特)에 의해 成都가 함락되었고, 그의 아들 이웅에 의해 성한(成漢)이 건국되어 황제를 자칭하는 등의 일이 벌어졌다.

호북(湖北)에서는 촉에서 독립한 이웅에 대항하기 위해 서진은 군사를 모집하려 했지만, 백성들은 이를 거부하고 서진에 대해 반란을 일으켰다. 당시 호북은 팔왕의 난으로 인한 황폐를 면하고 풍년이 들어, 화북의 난민들은 촉 외에도 호북으로 피하는 사람이 많았다. 이를 배경으로 의양만(義陽蠻)의 장창(張昌)은 서진에 대해 반란을 일으켰다. 이 반란은 오(吳)가 멸망한 후 서진에 의해 비교적 평화가 유지되었던 화남(華南)까지 파급되어, 화남의 호족들은 위협을 느꼈다. 그러나 화남의 호족들은 서진에 반항하지 않고, 오히려 서진과 손을 잡고 반란을 진압하여 당면한 안정을 얻었다. 그러나 화북에서 팔왕의 난과 영가의 난이 격렬해지면서 화북의 난민이 화남으로 흘러들어오자, 화남도 혼란에 어쩔 수 없이 휘말렸다. 이 혼란의 파급을 본 서진의 하급 관리는 진민은 화남에서 서진으로부터의 이탈과 독립을 꾀했으나, 화남의 호족들은 모두 협력을 거부하고, 오히려 수춘(寿春)에 주둔하고 있던 서진군과 호응하여 307년에 진민을 멸망시켰다. 이처럼 화남, 특히 강남(江南)은 비교적 안정을 유지하고 있었고, 또한 사회의 안정과 번영을 위해 강남의 호족들은 서진에 충실했으며, 이것이 후에 서진 멸망 후 동진(東晋) 건국으로 이어진다.

4. 군사

서진은 위나라를 그대로 계승하는 형태로 건국되었기에 높은 군사력을 보유하고 있었다. 하지만 이는 삼국 시대라는 전시 체제 때문에 가능했던 것이며, 통일 후에는 군비가 필요 없다고 판단한 무제는 일부 예외를 제외하고는 주(州)·군(郡)에 소속되어 있던 병사들을 농촌으로 돌아가게 하여 평시 체제로 이행하였다. 유사시에는 낙양 등 요충지에 배치된 중앙군을 파견하는 형태를 취했다. 이는 후한 말기에 지방의 분권적인 군사 상황을 방치한 결과, 군웅할거가 발생한 것을 두려워한 조치였지만, 이로 인해 유사시, 즉 이민족의 반란이 발생하면 지방은 속수무책이 되어 결국 영가의 난으로 서진이 멸망하는 계기가 되었다.

또한 팔왕의 난에서 동해왕 사마월(司馬越)이 자신의 군대에 선비족을, 성도왕 사마영(司馬穎)이 흉노족 등을 이용하는 등 여러 왕들이 소수 이민족을 군사력으로 이용하면서 이민족이 중국 내륙으로 유입되는 결과를 초래하였다.

5. 경제

서진의 경제는 위나라의 경제를 계승한 것으로 여겨지지만, 팔왕의 난 이후의 혼란과 지방의 자립으로 인해 세수는 저迷하고 국고는 고갈되었다. 柿沼陽平은 서진 말기부터 동진 중기의 국고 규모는 촉한 멸망 당시보다 열악했을 것이라고 추측한다. 반면, 국가가 화폐를 주조하지 않았음에도 불구하고 민간에서는 화폐 수요가 높았기 때문에, 위나라와 오나라의 화폐나 지방 군벌(서진 말기 이후)들이 임의로 주조한 돈도 유통되었고, 편의상 크기나 질을 묻지 않고 오수전과 동일한 가치로 취급되어, 매수에 따라 가치가 결정되었다. 민간에서는 거래 수단으로 직물과 함께 여전히 돈이 유효했던 것은 회제기 인물인 노포의 『전신론』에서 알 수 있다. 이러한 경향은 동진으로 계승된다.

무제는 280년에 ‘호조식(戸調式)’을 발표하여 전답·과전제(占田・課田制)라 불리는 전국적인 토지 제도와 조세 제도를 추진하였다. 전답(占田)은 세습이 인정된 사유지이고, 과전(課田)은 농민에게 빌려주는 국유지이다. 농민은 국가로부터 과전을 빌려주고, 거기서 얻은 수확의 일부를 세금으로 바치는 것이었는데, 이것은 균전제(均田制)의 전신으로서 역사가들로부터 크게 주목받는다. 다만, 서진이 단명했기 때문에 이 제도의 시행 기간도 짧았고, 그 성과가 얼마나 올랐는지는 분명하지 않다.

원래 조조(曹操) 시대 196년에 허창(許昌)에서 둔전(屯田) 제도를 시행하여, 이것을 낙양(洛陽)이나 장안(長安) 등 주요 도시에서도 전개하였다. 그리고 중앙의 사농경(司農卿)의 관할 아래에서 농사에 종사하였다. 그러나 이 제도에서의 수익, 즉 전농부민(典農部民)이나 둔전객(屯田客)이라 불리는 둔전병(屯田兵)은 관우(官牛)를 지급받는 자는 수확의 6할, 사우(私牛)는 5할을 국가에 납세해야 하는 등 매우 엄격한 것이었기 때문에, 국력 충실에 크게 기여한 제도였지만, 서진으로의 선양(禪讓) 시에 대부분이 폐지되었고, 나머지도 오의 멸망을 계기로 완전히 폐지되어 둔전병은 일반 주군(州郡)에 편입되어 부담도 일반 민과 같이 경감되었다. 이것도 삼국 시대라는 전시 체제에서 통일 후의 평시 체제로 이행하기 위해 실시된 제도이며, 서진부터 일정한 토지를 받아 재생산이 보장된 농민은 호(戸)마다 국가에 대해 경작지에서 생산되는 곡물(전조(田租))과 비단(조(調))을 납세해야 했다.

하지만 서진 시대는 호족(豪族)의 권력이 강했고, 토지 점유 제한은 표면적인 것으로 현실적으로는 거의 법적 강제력이 없었으며, 서진은 찬탈한 경위로부터 새로운 경제 제도를 발표함으로써 새로운 왕조의 모습을 보여준 것일 뿐이라는 견해도 있다.

5. 1. 토지 제도

무제는 280년에 ‘호조식(戸調式)’을 발표하여 전답·과전제(占田・課田制)라 불리는 전국적인 토지 제도와 조세 제도를 추진하였다. 전답(占田)은 세습이 인정된 사유지이고, 과전(課田)은 농민에게 빌려주는 국유지이다. 농민은 국가로부터 과전을 빌려주고, 거기서 얻은 수확의 일부를 세금으로 바치는 것이었는데, 이것은 균전제(均田制)의 전신으로서 역사가들로부터 크게 주목받는다. 다만, 서진(西晋)이 단명했기 때문에 이 제도의 시행 기간도 짧았고, 그 성과가 얼마나 올랐는지는 분명하지 않다.원래 조조(曹操) 시대 196년에 허창(許昌)에서 둔전(屯田) 제도를 시행하여, 이것을 낙양(洛陽)이나 장안(長安) 등 주요 도시에서도 전개하였다. 그리고 중앙의 사농경(司農卿)의 관할 아래에서 농사에 종사하였다. 그러나 이 제도에서의 수익, 즉 전농부민(典農部民)이나 둔전객(屯田客)이라 불리는 둔전병(屯田兵)은 관우(官牛)를 지급받는 자는 수확의 6할, 사우(私牛)는 5할을 국가에 납세해야 하는 등 매우 엄격한 것이었기 때문에, 국력 충실에 크게 기여한 제도였지만, 서진으로의 선양(禪讓) 시에 대부분이 폐지되었고, 나머지도 오(吳)의 멸망을 계기로 완전히 폐지되어 둔전병은 일반 주군(州郡)에 편입되어 부담도 일반 민과 같이 경감되었다. 이것도 삼국 시대라는 전시 체제에서 통일 후의 평시 체제로 이행하기 위해 실시된 제도이며, 서진부터 일정한 토지를 받아 재생산이 보장된 농민은 호(戸)마다 국가에 대해 경작지에서 생산되는 곡물(전조(田租))과 비단(조(調))을 납세해야 했다.

하지만 서진 시대는 호족(豪族)의 권력이 강했고, 토지 점유 제한은 표면적인 것으로 현실적으로는 거의 법적 강제력이 없었으며, 서진은 찬탈한 경위로부터 새로운 경제 제도를 발표함으로써 새로운 왕조의 모습을 보여준 것일 뿐이라는 견해도 있다.

5. 2. 조세 제도

5. 3. 화폐

서진의 경제는 위나라의 경제를 계승한 것으로 여겨지지만, 팔왕의 난 이후의 혼란과 지방의 자립으로 인해 세수는 저조하고 국고는 고갈되었다. 柿沼陽平은 서진 말기부터 동진 중기의 국고 규모는 촉한 멸망 당시보다 열악했을 것이라고 추측한다. 반면, 국가가 화폐를 주조하지 않았음에도 불구하고 민간에서는 화폐 수요가 높았기 때문에, 위나라와 오나라의 화폐나 지방 군벌(서진 말기 이후)들이 임의로 주조한 돈도 유통되었고, 편의상 크기나 질을 묻지 않고 오수전과 동일한 가치로 취급되어, 매수에 따라 가치가 결정되었다. 민간에서는 거래 수단으로 직물과 함께 여전히 돈이 유효했던 것은 회제기 인물인 루보의 『전신론』에서 알 수 있다. 이러한 경향은 동진으로 계승된다.6. 사회

수명이 짧았던 서진이지만, 정치와 문화 면에서 중요한 것이 적지 않았고, 그 후 위진남북조 시대의 특징을 형성하게 된다.

7. 문화

서진(西晋)에서는 노장사상이 유행했고, 칠언(竹林の七賢)이라 불리는 인물들이 있었다. 하지만 이 칠언은 후대 사람들이 나열한 것일 뿐, 이 7명이 그룹을 이루고 있었던 것은 아니다. 이 칠언의 일화는 남조 송에서 편찬된 『세설신어』에 많이 실려 있다. “너무 인색해서 과일을 팔 때 (싹이 나서 새로운 과일나무가 자라지 않도록) 씨앗을 파내고 팔았다”는 등의 짧은 이야기 같은 일화가 많다. 또한 혼란의 시대 속에서 불교가 급격하게 세력을 확장했다.

하지만 팔왕의 난(八王の乱)이나 영가의 난(永嘉の乱)과 같은 혼란기에 이러한 문인들이 서진의 중추에 있었던 것은 불행한 일이었고, 군사력의 약화와 정치의 타락을 초래한 것은 부정할 수 없다. 태위(太尉)·태부(太傅)와 같은 중책에 있었던 왕연(王衍)이 청담(清談)에 빠져 있던 것을 처형 직전에 후회했다는 것이나, 서진 조정의 관청이 청담의 도장이 되고 청담이 출세의 수단이 되는 등의 유행이 일어난 것은 이를 여실히 보여주며, 서진 멸망의 한 원인이 되었다(청담망국).

8. 이민족과의 관계

무제(武帝)는 조위(曹魏) 시대에 소수민족 통제를 위해 설치되었던 관직을 계승하여 더 많은 통제 관직을 설치하였다. 남만교위(南蠻校尉)(襄陽), 남이교위(南夷校尉)(녕주), 서융교위(西戎校尉)(장안), 평월중랑장(平越中郎將)(광주) 등이 그것이다. 혜제(恵帝) 시대가 되면서 이러한 교위들은 자사(刺史)를 겸임하게 되었다.

서진 시대에는 많은 소수민족 통제 관직이 새로 설치되었는데, 이들은 소수민족 대책에 중요한 역할을 하게 되었고, 동진 시대에도 계승되었다. 또한 서진의 수도 낙양(洛陽)과 장안(長安) 등 중심지는 산서성(山西省)에 뿌리를 두고 있던 흉노(匈奴)와 가까웠고, 또는 그 이전의 혼란기에 이주하여 낙양 부근에 거주하던 소수민족들이 뿌리를 내리고 있었기 때문에, 무제 시대에는 곽흠(郭欽)이, 혜제 시대에는 강통(江統)이 각 민족을 원주지로 돌려보내 방비를 강화할 것을 건의했지만, 모두 채택되지 않았고 오히려 소수민족의 중국 내륙 이주가 진행되게 되었다.

9. 역대 황제

사마의는 사마염에 의해 고조 선제(宣帝)로 추존되었다.[2]

사마사는 사마염에 의해 세종 경제(景帝)로 추존되었다.[3]

사마소는 사마염에 의해 태조 문제(文帝)로 추존되었다.[4]

10. 연호

태시(265년-274년)

함녕(275년-280년)

태강(280년-289년)

태희(290년)

영희(290년-291년)

영평(291년)

원강(291년-299년)

영강(300년-301년)

영녕(301년-302년)

태안(302년-303년)

영안(304년)

건무(304년)

영흥(304년-306년)

광희(306년)

영가(307년-313년)

건흥(313년-316년)

참조

[1]

서적

晋書 武帝紀

[2]

문서

魏より禅譲

[3]

문서

280년에 천하통일(오의 멸망)

0280-00-00

[4]

문서

即位は認められず僭称とされたので、歴代皇帝には数えられない。

[5]

문서

서진 멸망

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com