오시예크 전투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

오시예크 전투는 1991년 크로아티아 독립 전쟁 중 오시예크에서 발생한 전투이다. 1990년 크로아티아 총선 이후 민족 갈등이 심화되면서 유고슬라비아 인민군(JNA)이 개입하여 시작되었다. 유고 인민군은 오시예크를 포격하고 지상 공세를 펼쳤으며, 크로아티아군은 이에 맞서 도시를 방어했다. 전투는 1992년 6월 휴전 협정으로 포격이 중단될 때까지 이어졌으며, 이 과정에서 많은 사상자가 발생하고 도시가 파괴되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1992년 크로아티아 - 두브로브니크 포위전

두브로브니크 포위전은 크로아티아 독립 전쟁 중 유고슬라비아 인민군과 몬테네그로군이 크로아티아의 두브로브니크를 포위, 공격하여 점령 후 세르비아나 몬테네그로에 병합하려다 실패한 사건으로, 유네스코 세계 문화유산인 두브로브니크 구시가지에 심각한 피해를 입히고 전쟁 범죄 논란을 야기했다. - 1992년 크로아티아 - 1991년 크로아티아의 유고슬라비아 전역

1991년 크로아티아의 유고슬라비아 전역은 크로아티아 독립 선언 후 유고슬라비아 인민군이 개입하여 세르비아계 반군을 지원하며 시작된 무력 충돌로, 격렬한 전투와 휴전 시도, 그리고 자치 지역 수립 및 전쟁 범죄 등의 장기적인 여파를 남겼다. - 크로아티아 독립 전쟁의 전투 - 바라주딘 막사 포위전

바라주딘 막사 포위전은 1991년 크로아티아 독립 전쟁 중 크로아티아군이 유고슬라비아 인민군 제32군단을 포위하여 항복시킨 사건으로, 크로아티아군은 막사 봉쇄, 공습 방어, 무기 노획 등을 통해 바라주딘을 장악하고 상당한 양의 무기를 얻었다. - 크로아티아 독립 전쟁의 전투 - 두브로브니크 포위전

두브로브니크 포위전은 크로아티아 독립 전쟁 중 유고슬라비아 인민군과 몬테네그로군이 크로아티아의 두브로브니크를 포위, 공격하여 점령 후 세르비아나 몬테네그로에 병합하려다 실패한 사건으로, 유네스코 세계 문화유산인 두브로브니크 구시가지에 심각한 피해를 입히고 전쟁 범죄 논란을 야기했다. - 1991년 크로아티아 - 바라주딘 막사 포위전

바라주딘 막사 포위전은 1991년 크로아티아 독립 전쟁 중 크로아티아군이 유고슬라비아 인민군 제32군단을 포위하여 항복시킨 사건으로, 크로아티아군은 막사 봉쇄, 공습 방어, 무기 노획 등을 통해 바라주딘을 장악하고 상당한 양의 무기를 얻었다. - 1991년 크로아티아 - 두브로브니크 포위전

두브로브니크 포위전은 크로아티아 독립 전쟁 중 유고슬라비아 인민군과 몬테네그로군이 크로아티아의 두브로브니크를 포위, 공격하여 점령 후 세르비아나 몬테네그로에 병합하려다 실패한 사건으로, 유네스코 세계 문화유산인 두브로브니크 구시가지에 심각한 피해를 입히고 전쟁 범죄 논란을 야기했다.

2. 배경

1990년 총선에서 크로아티아 사회주의 공화국 정부가 패배한 이후 민족 긴장이 악화되기 시작했다. 유고슬라비아 인민군(JNA, Jugoslovenska Narodna Armijash)은 차후 있을 저항을 최소화하기 위해 크로아티아 영토방위군(TO)의 무기를 전면 압수했다. 1990년 8월 17일, 긴장이 고조되며 세르브계 크로아티아인이 전면적으로 반란을 일으켰다. 이 반란은 세르브인이 많이 거주하는 크닌 인근 달마티아 고원, 리카, 코르둔, 바노비나 지역 일부 및 슬라보니아에서 발생했다.

1990년 크로아티아 사회주의 공화국 정부가 선거에서 패배한 후, 민족 간의 긴장이 고조되었다. 유고슬라비아 인민군(JNA)은 크로아티아의 잠재적 저항을 억누르기 위해 영토 방위군(TO)의 무기를 압수했다. 1990년 8월 17일, 고조된 긴장은 로그 혁명으로 폭발하여 크로아티아 세르비아인들의 공개 반란으로 이어졌다. 이 반란은 크닌 주변 달마티아 내륙, 리카, 코르둔, 바노비나 지역 및 동부 크로아티아의 세르비아인 다수 거주 지역에서 발생했다.

1991년 1월, 세르비아는 몬테네그로 사회주의 공화국, 보이보디나, 코소보 메토히야 자치주의 지원을 받아 유고슬라비아의 대통령직에 유고 인민군을 동원하여 크로아티아 보안군을 무장 해제시키도록 승인을 얻으려 두 차례 시도했으나 모두 실패로 끝났다. 3월에는 세르브계 반군과 크로아티아 특수경찰 사이 유혈 충돌이 발생한 후, 세르비아와 그 동맹 세력의 지지를 받는 유고 인민군은 연방 대통령직에 전시(戰時) 권한 부여와 비상사태 선포를 요구했다. 이 요구도 1991년 3월 15일 거부되었다.

1991년 여름 들어 유고슬라비아 연방이 붕괴하기 시작하면서 유고 인민군은 세르비아의 대통령인 슬로보단 밀로셰비치 통제 하로 넘어갔다. 3월 말에는 전쟁의 첫 사망자가 발생하는 등 유혈 충돌이 격화되었다. 이후 유고 인민군은 세르브계 반군을 지원하고 크로아티아 경찰의 개입을 막기 위해 직접 개입하여 병력을 파견했다. 4월 초, 크로아티아 내 세르브계 반군 지도자들은 자신들이 통제하는 지역을 세르비아에 합병하겠다고 발표했다. 크로아티아 정부는 이를 분리독립 시도로 간주했다.

3. 전개

1991년 1월, 세르비아는 몬테네그로와 세르비아 자치주인 보이보디나, 코소보의 지원을 받아 유고슬라비아 대통령직에 JNA를 동원하여 크로아티아 보안군을 무장 해제시키려 했으나 두 차례 모두 실패했다. 3월 세르비아 반군과 크로아티아 특수 경찰 간의 충돌 이후, 세르비아와 동맹 세력의 지원을 받는 JNA는 연방 대통령직에 전시 권한 부여와 비상사태 선포를 요청했지만, 1991년 3월 15일 거부되었다. 유고슬라비아 연방이 해체 수순을 밟으면서 JNA는 1991년 여름, 세르비아 대통령 슬로보단 밀로셰비치의 통제하에 놓이게 되었다. 같은 달 말, 분쟁은 플리트비체 호수 사건으로 첫 사망자가 발생하며 격화되었다. 이후 JNA는 세르비아 반군을 지원하고 크로아티아 경찰의 개입을 막기 위해 나섰다. 4월 초, 크로아티아 내 세르비아 반군 지도자들은 자신들이 통제하는 지역을 세르비아와 통합하겠다고 선언했고, 크로아티아 정부는 이를 분리주의 행위로 간주했다.

1991년 7월부터 유고 인민군은 오시예크 주변 지역에 대한 공세를 시작하며 전투가 본격화되었다. 이후 오시예크를 둘러싸고 포격과 지상전이 이어졌다.

3. 1. 유고 인민군의 초기 공세 (1991년 7월 ~ 9월)

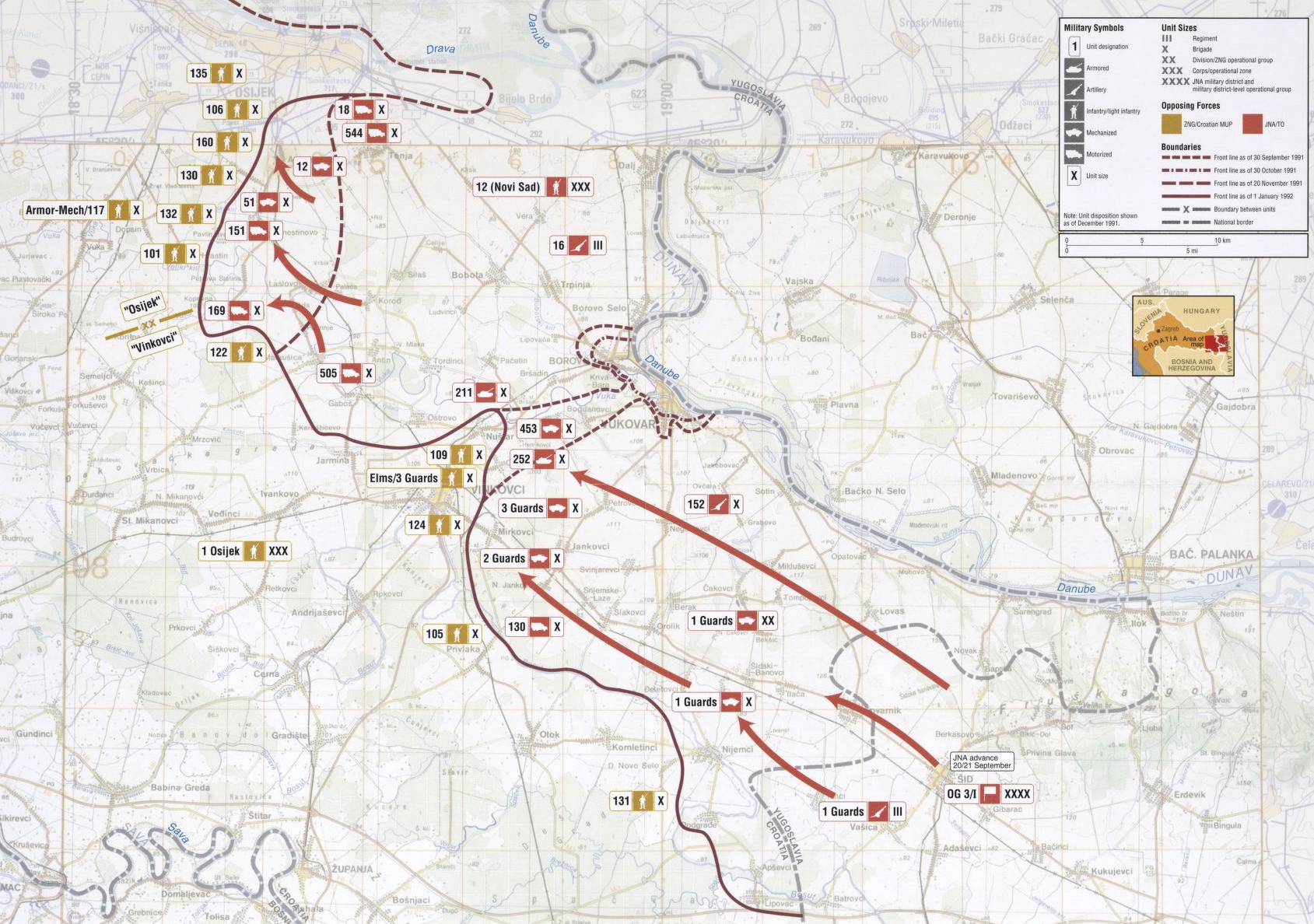

유고 인민군(JNA)은 1991년 7월 3일 크로아티아에 직접 개입하여, 오시예크 북쪽의 바라냐 지역과 오시예크 동쪽의 에르두트, 알리마슈, 달리를 점령하며 크로아티아군을 몰아냈다. 이 진격 이후 오시예크, 부코바르, 빈코브치 주변에서 산발적인 전투가 이어졌다. 여러 차례에 걸쳐 유고 인민군 부대는 오시예크 시 경계에서 수백 미터 이내까지 접근하기도 했다.

오시예크 방면으로 배치된 유고 인민군 부대는 소장 안드리야 비오르체비치가 지휘하는 제12(노비사드)군단이었다. 도시 안에는 유고 인민군의 제12 프롤레타리아 기계화여단과 제12 혼성 포병 연대가 주둔하는 여러 병영이 흩어져 있었다. 특히 제12 프롤레타리아 기계화여단에는 유고 인민군이 완전한 전투준비태세를 갖춘 몇 안 되는 정예 대대 중 하나가 포함되어 있었다. 유고 인민군은 오시예크를 나시체와 벨로바르를 향한 서쪽 공세의 출발점으로 삼을 계획이었다.

이 지역의 크로아티아군은 공식적으로 카를 고린셰크 대령이 이끄는 오시예크 작전 구역 사령부가 방어를 맡았다. 하지만 실질적으로는 당시 오시예크 국방부장이었던 브라니미르 글라바시가 도시 방어를 지휘했다. 글라바시는 이후 1991년 12월 7일에 공식적으로 도시 방어 사령관으로 임명되었다.

3. 2. 도시 포격 (1991년 7월 ~ 1992년 6월)

유고 인민군(JNA)은 1991년 7월 31일부터 박격포로 오시예크를 처음 공격하기 시작했다. 1991년 8월 19일에는 도시 중심부를 향한 집중적인 포격이 시작되었다. 이 공격은 오시예크 북쪽, 동쪽, 남쪽 방면에서 이루어졌으며, 도시 내에 주둔하고 있던 유고 인민군 수비대의 지원을 받았다.

9월 7일부터 9일까지는 도심에서 약 3km 떨어진 테냐에서 양측이 뚜렷한 우세를 점하지 못하는 전투가 벌어졌다. 9월 중순, 크로아티아군은 도시 내 유고 인민군 수비대의 막사를 포위했다. 막사 전투의 일환으로 1991년 9월 15일, 도심의 막사가 크로아티아군에게 점령되자, 남은 유고 인민군 수비대는 포위망을 뚫고 9월 17일 오시예크 남쪽의 유고 인민군 진지까지 후퇴하기 위해 치열한 전투를 벌였다. 이 사건 이후 포격의 강도는 더욱 증가하여 11월과 12월에 절정에 달했다.

1992년 1월, 밴스 계획에 따른 휴전 협정이 체결되면서 집중적인 포격은 중단되었으나, 이후에도 간헐적인 포격이 이어졌다. 포격은 1992년 6월에 완전히 중단되었다.

포격이 가장 심했던 시기에는 분당 1발꼴로 포탄이 떨어진 것으로 보고되었으며, 유고슬라비아 공군의 공습까지 더해져 피해는 더욱 커졌다. 크로아티아 측 주장에 따르면, 이 기간 동안 오시예크를 향해 총 6천 발의 포탄이 발사되었다고 한다.

포격이 시작되기 전 오시예크의 인구는 도시 지역에 104,761명, 외곽 지역을 포함하면 129,792명이었다. 그러나 전투와 포격을 피해 많은 주민들이 도시를 떠나면서 인구는 급격히 감소했다. 1991년 11월 말에는 도시 인구의 약 3분의 1만이 남아 있었던 것으로 추정되며, 일부 자료에서는 포격이 가장 심했던 기간 동안 도시 인구가 1만 명까지 줄었다고 추정하기도 한다. 전투 기간 동안 오시예크에 남아 있던 사람들은 대부분 대피소에서 생활해야 했다.

3. 3. 지상 공세 (1991년 11월 ~ 1992년 1월)

11월 18일 유고 인민군(JNA)이 부코바르를 점령한 이후, 세르비아 내무부가 훈련시킨 준군사조직인 세르비아 의용방위군의 지원을 받은 JNA 제12(노비사드)군단은 11월 20일 빈코브치와 오시예크 사이에서 서쪽으로 진격하기 시작했다. 오시예크는 JNA의 다음 목표물로 보였으며, 이는 나중에 JNA 제1군구 사령관인 지보타 파니치에 의해 확인되었다.

1991년 11월 21일, JNA는 오시예크에서 남쪽으로 약 10km 떨어진 스타리셀레시, 노비셀레시, 에르네스티노보 마을을 점령했다. 3일 후에는 에르네스티노보에서 남쪽으로 약 5km 떨어진 라슬로보도 점령되었다. 이러한 진격은 자코보를 위협했고 오시예크를 포위할 가능성을 보였다. 1991년 12월 4일, 유엔 사무총장의 특사인 사이러스 밴스가 피해 조사를 위해 오시예크를 방문했다.

12월 초, JNA는 오시예크에서 남쪽으로 6km 떨어진 안투노바츠를 1991년 12월 5일 점령하며 약간의 진전을 보였다. 같은 날, JNA 기갑부대는 오시예크에서 동쪽으로 약 2km 떨어진 네메틴 인근 로시냐차 숲에서 크로아티아 제106여단이 지키는 진지를 확보하는 데 실패했다. 12월 6일, JNA는 테냐에서 크로아티아군을 밀어냈고, 다음 날인 12월 7일에는 오시예크에 대한 대규모 공격을 감행했으나 크로아티아 육군(HV)이 이 공격을 격퇴했다.

12월 11일, 크로아티아 육군 부대원이 에르네스티노보에서 서쪽으로 3km도 채 떨어지지 않은 최전선 마을인 파울린드보르에 진입하여 민간인 19명(세르비아인 18명과 헝가리인 1명)을 즉결처형하는 사건이 발생했다(파울린드보르 학살). JNA는 5일 후인 12월 16일 파울린드보르를 점령하고 오시예크를 다시 한 번 공격했다. 크로아티아 육군은 이 공세를 막아냈으나, 오시예크 남쪽에서의 공격은 1992년 1월까지 계속되었다.

3. 4. 악마의 빛줄기 작전 (1991년 12월 17일 ~ 18일)

오시예크 북쪽으로 진격한 유고 인민군(JNA)은 도시 북쪽 가장자리에 좁은 교두보를 확보하여 크로아티아 육군(HV)의 통제를 위협했다.[1] 12월 중순까지 이 교두보는 오시예크 맞은편의 포드라블레와 트르드자비차 교외 정착지를 포함하는 좁은 지역으로 축소되었다.[2] 이러한 위협을 제거하기 위해 크로아티아 육군은 12월 17일부터 18일까지 암호명 '악마의 빛줄기 작전'(Operacija Đavolja greda|오페라치야 자볼랴 그레다hr)을 개시했다.[2][3]

작전에는 제135여단 제1대대, 특수 부대 프랑코판 대대 병력, 오시예크에 주둔한 오라오 특수 경찰 부대, 드라바 강 함대, 제106여단 포병대,[3] 그리고 제4벨리 마나스티르 경찰서 병력이 투입되었다.[2] 이 공세는 성공적으로 유고 인민군을 오시예크 북쪽 약 4km 거리에 위치한 스타라 드라바 우각호 너머로 밀어냈다. 유고 인민군은 또한 코파체보 마을에서 다르다와 바르다라츠로 철수했지만, 크로아티아 육군은 이러한 상황을 활용할 충분한 자원을 갖추지 못했다. 크로아티아 육군은 이번 공세에서 8명이 사망했지만, 유고 인민군의 오시예크 북쪽으로의 진격은 중단되었다.

4. 여파

1992년 6월까지 포격으로 약 800명이 사망했다. 1995년 크로아티아 독립 전쟁이 끝날 무렵에는 오시예크 출신 총 1,724명이 사망한 것으로 집계되었는데, 이 중 군인이 1,327명, 민간인이 397명이었다. 도시 자체도 전쟁 기간, 특히 1991년부터 1992년까지 이어진 포격으로 큰 피해를 입었으며, 직접적인 전쟁 피해액은 총 13억달러으로 추산되었다. 포격 기간 동안 400명의 자원봉사자가 피해 상황을 정기적으로 기록했다.

오시예크 포격은 언론에 보도되었지만, 도시 내 언론인들은 크로아티아 다른 지역의 전쟁 상황에 비해 보도가 부족하다고 느꼈다. 한편, 세르비아 정교회가 발행한 신문 ''Pravoslavlje''는 오시예크 공격을 환영하며, 이를 제2차 세계 대전 당시 학살 및 강제 수용소와 연관 지어 '성전'의 일부로 간주하고 축복하는 모습을 보이기도 했다.

유고슬라비아 인민군(JNA)은 1992년 크로아티아에서 공식적으로 철수했지만, 이전에 점령했던 지역을 통제하던 세르비아 크라이나 공화국군(ARSK)에게 인력과 장비를 계속 지원했다. 반스 계획에 따라 유엔 보호군(UNPROFOR) 평화 유지군이 배치되어 ARSK의 중화기 대부분을 보관했지만, 오시예크는 전쟁 기간 내내 간헐적인 포격을 받았으며, 마지막 포격은 1995년 9월에 기록되었다. 적대 행위는 1995년 11월 에르두트 협정 체결로 종식되었고, 이를 통해 해당 지역에 대한 크로아티아의 통치가 회복되었다.

2010년 11월, 당시 크로아티아 대통령 이보 요시포비치는 세르비아 대통령 보리스 타디치가 부코바르 학살에 대해 공식 사과한 직후, 파울린 드보르 학살에 대해 공식적으로 사과하며 전후 화해의 제스처를 보였다.

4. 1. 전범 재판

2008년 크로아티아 정부는 유고슬라비아 인민군 제12프롤레타리아기계화여단 사령관인 보로 이바노비치 대령과 다른 12명의 유고 인민군 장교들을 민간인을 대상으로 한 전쟁 범죄 혐의로 기소했다. 이들은 오시예크와 인근 지역에서 민간인 307명을 살해하고 171명에게 부상을 입혔으며, 최소 1,188채의 건물을 파괴한 혐의를 받았다. 2013년 기준, 기소된 장교들은 모두 세르비아에 거주하며 체포되지 않은 상태이다.한편, 크로아티아 군인들에 대한 재판도 진행되었다. 2005년 오시예크 지방법원은 전 크로아티아 군인 니콜라 이반코비치에게 파울린 드보르 학살 혐의로 유죄를 선고하고 징역 15년형을 내렸다. 2012년에는 에네스 비테스코비치 역시 같은 사건에 연루된 혐의로 유죄 판결을 받고 11년형을 선고받았다.

또한, 1991년 9월 15일 항복한 오시예크의 유고슬라비아 인민군 막사 내에서 발견된 세르비아계 민간인 11명을 살해하고 1명을 살해하려 했으며, 1명을 고문한 혐의로 기소된 전 크로아티아 군인 5명이 유죄 판결을 받았다. 이들은 각각 5년에서 8년 사이의 징역형을 선고받았다. 같은 혐의로 기소되었던 브라니미르 글라바시는 10년형을 선고받았다. 글라바시는 2009년 유죄 판결이 확정되기 전, 범죄인 인도를 피하기 위해 시민권을 가진 보스니아 헤르체고비나로 도피했다. 이후 그의 형량은 8년으로 감형되었고, 2010년 보스니아 헤르체고비나에서 체포되어 수감되었다. 그러나 2015년 1월, 크로아티아 헌법재판소는 절차상 하자를 이유로 크로아티아 대법원의 판결을 취소하고 사건을 대법원으로 돌려보냈다. 글라바시는 5년간 복역 후 석방되어 재심을 받게 되었고,[1] 2016년 7월 대법원 역시 원심 판결을 파기하고 지방법원에 재심을 명령했다.[2]

2021년에 재심 재판이 시작되었고, 글라바시는 부하 3명과 함께 다시 법정에 섰다. 2023년 10월, 1심 법원은 글라바시에게 유죄를 인정하여 징역 7년형을 선고했다.[3]

참조

[1]

웹인용

Bosnia frees Croatian politician as war crime conviction quashed

http://www.enca.com/[...]

[2]

뉴스

Supreme Court orders retrial in Glavas case

https://eblnews.com/[...]

EBL News

2016-07-28

[3]

뉴스

Croatian Wartime General Glavas Swears at Judge After Conviction

https://balkaninsigh[...]

Balkan Insight

2023-10-27

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com