장출혈성 대장균 감염증

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

장출혈성 대장균 감염증은 장출혈성 대장균(STEC)에 의해 발생하는 질병으로, 1982년 미국에서 햄버거 섭취로 인한 식중독에서 처음 발견되었다. O157:H7이 가장 잘 알려진 균주이며, 오염된 음식물 섭취를 통해 감염된다. 감염 시 설사, 복통, 혈변 등의 증상이 나타나며, 심한 경우 용혈성 요독 증후군(HUS)과 같은 합병증을 유발할 수 있다. 치료는 수분 및 전해질 보충을 중심으로 이루어지며, 항생제 사용은 권장되지 않는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 위장병학 - 간염

간염은 바이러스 감염, 알코올 남용, 약물, 자가면역 질환 등 다양한 원인으로 간에 염증이 생기는 질환으로, 급성과 만성으로 나뉘며 A형, B형 간염은 백신으로 예방 가능하고 C형 간염은 효과적인 치료제가 개발되었다. - 위장병학 - 크론병

크론병은 위장관에 만성 염증을 일으키는 질환으로, 유전적 요인, 면역계 이상, 환경적 요인이 복합적으로 작용하며 복통, 설사, 합병증 등을 유발할 수 있고, 약물 요법, 영양 요법, 수술 등으로 치료하며 완치 치료법은 없다. - 세균성 질병 - 장티푸스

장티푸스는 살모넬라 엔테리카 세로바르 티피균에 의해 발생하는 수인성 전염병으로, 고열, 두통, 복통 등의 증상을 보이며, 항생제를 사용하여 치료하고 개인 위생과 환경 위생을 통해 예방한다. - 세균성 질병 - 메티실린 내성 황색포도상구균

메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA)은 β-락탐계 항생제에 내성을 보이는 황색포도상구균으로, 피부 감염을 일으키고 면역력 저하 환자에게 심각한 기회감염을 유발하며, 병원 획득 감염과 지역사회 획득 감염으로 나뉜다. - 감염병 - 바이러스

바이러스는 DNA 또는 RNA를 유전 물질로 사용하고 단백질 껍질로 둘러싸인 비세포성 감염체이며, 숙주 세포 내에서만 증식하고 다양한 분야에서 활용된다. - 감염병 - 결핵

결핵은 결핵균에 의해 발생하는 감염성 질환으로, 주로 폐에 영향을 미치며 기침, 객혈 등의 증상을 보이지만 무증상일 수도 있고, 호흡기 비말 전파를 통해 감염되며, 항생제 치료를 하지만 약물 내성 문제로 인해 공중 보건 문제로 남아있다.

2. 역사

1987년 미국 연구진이 베로 세포를 죽음에 이르게 하는 대장균 O26의 독소가 세균성 이질균이 분비하는 시가 독소의 항체로 중화된다는 사실을 발견하면서, 이 대장균은 '''시가 독소 생성 대장균'''으로 불리게 되었다. 1982년부터 1995년까지는 Shiga-like toxin(Slt)으로 불리다가, 1996년에 Shiga toxin family로 묶여 시가 독소 생성균으로 불리게 되었다.[17] 1997년 이후 매년 1,000명 이상의 환자가 의료기관을 방문한 것으로 보고되고 있다.[15]

2. 1. 세계적 발생

- 1982년 미국의 오리건주와 미시간주에서 햄버거가 원인으로 추정되는 식중독에서 Escherichia coli|에스케리키아 콜라이영어 O157:H7(O157)이 처음으로 검출되었다.[16]

- 1993년에는 미국 시애틀 주변에서 대규모 햄버거 식중독 사건(잭 인 더 박스 대장균 집단 감염)이 발생했다.[18]

- 그 후에도 미국, 유럽, 오스트레일리아 등에서도 집단 발생이 잇따라 발생하고 있다.

- 일본에서는 1990년 사이타마현 우라와시(현 사이타마시)의 유치원에서 우물이 원인으로 추정되는 식중독이 발생했다.(원아 2명 사망)

- 1996년 일본에서 폭발적인 발생이 나타났다. 특히 오사카부 사카이시에서는 초등학교 급식으로 제공된 식품이 Escherichia coli|에스케리키아 콜라이영어 O157:H7에 오염되어 9,000명이 넘는 집단 발생이 일어났다(사카이시 학동 집단 설사증). 사카이시에서 초등학생 여아 3명, 오카야마현에서 초등학생 여아 2명이 사망했다.

2. 2. 대한민국 발생

대한민국에서는 2001년부터 2020년까지 장출혈성 대장균 감염증 발생에 대한 통계가 대한민국 감염병포털에 기록되어 있다.[31] 연도별 감염자 수는 다음과 같다.

장출혈성 대장균(STEC)은 소와 양의 위장관에서 발견될 수 있으며, 사람을 감염시킬 수 있는 인수공통감염병 병원체이다. 이들은 전 세계적으로 발생하는 박테리아이다.[7]

3. 원인

가장 잘 알려진 균주는 O157:H7이지만, 비 O157 균주도 미국에서 연간 약 36,000건의 질병, 1,000건의 입원, 30건의 사망을 유발한다.[8] 식품 안전 전문가들은 "빅 식스(Big Six)" 균주 (O26, O45, O103, O111, O121, O145)를 인식하고 있다.[4] 2011년 독일의 유행은 O104:H4에 의해 발생했으며, 이 균주는 장 집합성 및 장 출혈성 특성을 모두 가지고 있다. O145 및 O104 균주 모두 용혈성 요독 증후군(HUS)을 유발할 수 있다.

장출혈성 대장균 감염은 주로 베로독소를 생성하는 장출혈성 대장균에 의해 오염된 음식물 등을 입으로 섭취함으로써 발생한다. 사람에게 발병을 일으키는 균 수가 50개 정도로 적고, 강한 독성을 가지고 있어 2차 감염이 일어나기 쉬우므로 주의가 필요하다. 또한, 이 균은 강한 산 저항성을 나타내어 위산 속에서도 생존하여 장에 도달한다.

3. 1. 병원체

장출혈성 대장균(STEC)은 소와 양의 위장관에서 발견될 수 있으며, 인간을 감염시킬 수 있다는 점에서 인수공통감염병 병원체이다. 이들은 전 세계적으로 발생하는 박테리아이다.[7]

이러한 균주 중 가장 잘 알려진 것은 O157:H7이지만, 비 O157 균주는 미국에서 연간 약 36,000건의 질병, 1,000건의 입원, 30건의 사망을 유발한다.[8] 식품 안전 전문가들은 "빅 식스(Big Six)" 균주, 즉 O26, O45, O103, O111, O121, O145를 인식하고 있다.[4] 2011년 독일의 유행은 또 다른 STEC인 O104:H4에 의해 발생했다. 이 균주는 장 집합성 및 장 출혈성 특성을 모두 가지고 있다. O145 및 O104 균주 모두 용혈성 요독 증후군(HUS)을 유발할 수 있다.

3. 2. 감염 경로

장출혈성 대장균은 소와 양의 위장관에서 발견될 수 있으며, 사람을 감염시킬 수 있다는 점에서 인수공통감염병 병원체이다. 이들은 전 세계적으로 발생하는 박테리아이다.[7]

이러한 균주 중 가장 잘 알려진 것은 O157:H7이지만, 비 O157 균주도 문제가 된다.[8] 식품 안전 전문가들은 "빅 식스(Big Six)" 균주, 즉 O26, O45, O103, O111, O121, O145를 인식하고 있다.[4] 2011년 독일의 유행은 또 다른 장출혈성 대장균인 O104:H4에 의해 발생했다. 이 균주는 장 집합성 및 장 출혈성 특성을 모두 가지고 있다. O145 및 O104 균주 모두 용혈성 요독 증후군(HUS)을 유발할 수 있다.

장출혈성 대장균에 의한 감염은 베로독소를 생성하는 장출혈성 대장균에 의해 오염된 음식물 등을 입으로 섭취함으로써 발생하는 장관 감염이 주를 이룬다. 사람에게 발병을 일으키는 균 수가 불과 50개 정도로 적고, 강한 독성을 가지고 있어 2차 감염이 일어나기 쉬우므로 주의가 필요하다. 또한, 이 균은 강한 산 저항성을 나타내어 위산 속에서도 생존하여 장에 도달한다.

4. 병원성

장출혈성 대장균(EHEC) 균주의 감염성 또는 독성은 배지 내 퓨코스의 존재, 이 당의 감지, 그리고 EHEC 병원성 섬의 활성화 등 여러 요인에 따라 달라진다.

장출혈성 대장균은 무증상이나 경미한 설사부터 심한 복통, 빈번한 수양변, 현저한 혈변(하혈) 등과 함께 심각한 합병증을 일으켜 사망에 이르는 등, 그 증상이 다양하다. 감염력은 비교적 강하며, 다른 식중독 원인균의 1/10~1/100인 100~1000cfu 섭취만으로도 감염이 성립된다고 알려져 있다.[21]

감염 환자에게 성별, 연령 등의 유의미한 차이는 없지만, 영유아나 소아, 고령자는 중증으로 발전하기 쉽고, 남성보다 여성이 약간 더 중증으로 발전하기 쉽다. 감염 기회가 있었던 사람의 약 절반은 감염 후 3~8일의 잠복기를 거쳐 심한 복통을 동반하는 빈번한 수양변 증상을 보인다. 대부분 발병 다음날 정도에 혈변 또는 점혈변이 나타나며, 이를 '''출혈성 대장염'''이라고 한다. 다른 경구 감염증(살모넬라, 장염 비브리오 등)과 비교하면 구역질이나 구토는 거의 나타나지 않으며, 나타나도 그 정도가 가볍다. 발열은 일시적이고 경미한(37℃대) 경우가 많다. 혈변이 나타난 초기에는 혈액 혼입량이 적지만 점차 증가하며, 전형적인 경우에는 '''대변 성분이 적은 혈액(과 점액)이 그대로 나오는 상태'''가 된다.[21]

유증상자의 6~7%는 설사 등 초기 증상 발현 후 수일~2주(대부분 5~7일 후) 이내에 '''용혈성 요독 증후군'''(HUS)이나 '''뇌증'''과 같은 심각한 합병증을 겪는다. 용혈성 요독 증후군 환자의 치사율은 1~5%로 알려져 있다. 이 외에도 드물지만 충수염이나 장중첩증 등 소화기계 합병증에도 주의가 필요하며, 심한 경우 천공이나 괴사로 인해 복막염으로 진행될 수 있다.[21]

중증 합병증의 위험 인자로는 '''영유아'''와 '''고령자''', 그리고 혈변과 복통이 심한 경우가 꼽히지만, 그 외에도 중증 합병증이 발생할 수 있다.

4. 1. 부착 및 소실

장출혈성 대장균(EHEC)은 숙주의 장에 성공적으로 정착하기 위해 대장의 상피 세포에 부착해야 한다. 인티민과 이의 전위된 인티민 수용체(Tir)로 구성된 III형 분비 시스템(T3SS)이 세포막에서 발현되어 EHEC가 숙주 세포에 긴밀하게 부착될 수 있게 한다. T3SS는 Tir을 숙주 세포막으로 분비하고, 보도(pedestals)의 형성을 유도하여 상피 세포에 부착 및 소실 병변을 유발한다.[12] T3SS 관련 유전자 발현은 LEE에 의해 조절되며, 니코틴아미드 존재 하에 EvgSA 투 컴포넌트 시스템을 통해 활성화된다.[12]4. 2. 시가 독소 (Shiga toxin)

시가 독소는 장출혈성 대장균(EHEC)의 주요 독성 인자이다. 이 독소는 장 상피와 상호 작용하며, 혈액 순환으로 들어가면 인간에게 용혈성 요독 증후군(HUS) 및 뇌 기능 장애와 같은 전신 합병증을 유발할 수 있다.[13] 장출혈성 대장균에서 시가 독소는 용원성 박테리오파지에 의해 암호화된다. 이 독소는 세포 표면의 당지질 수용체 Gb3에 결합하여 세포가 엔도사이토시스를 통해 독소를 섭취하게 한다. 시가 독소는 리보솜 RNA를 표적으로 삼아 단백질 합성을 억제하고 세포 자멸사를 유발한다.[14] 소에서 장출혈성 대장균이 무증상인 이유는 소가 인간과 달리 Gb3의 혈관 내 발현이 없기 때문이다. 따라서 시가 독소는 장 상피를 통과하여 혈액 순환으로 들어갈 수 없다.[5]4. 3. 병원성 섬 조절

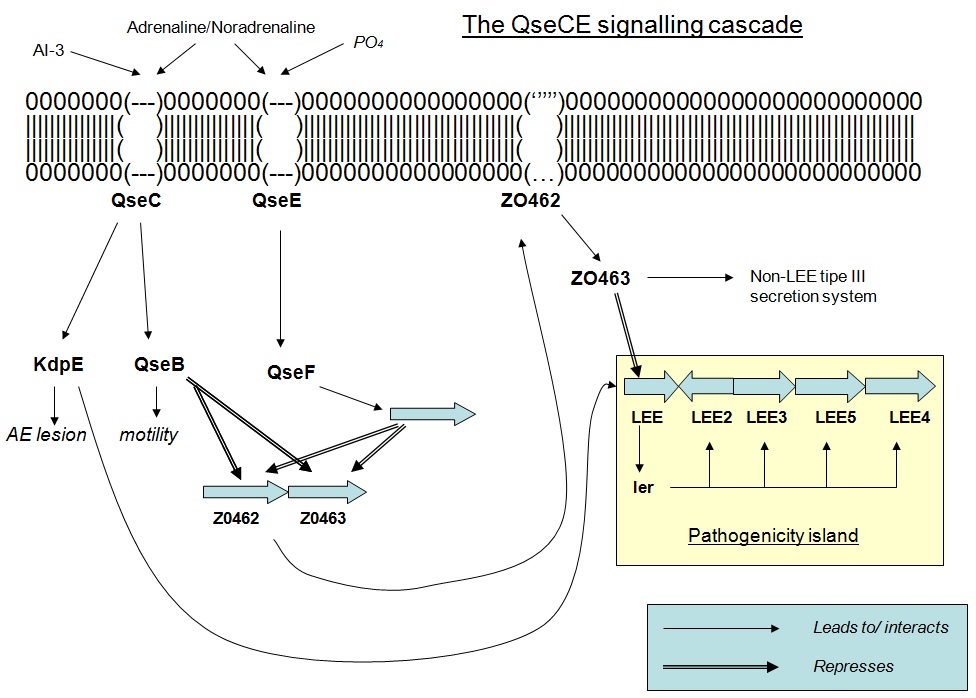

장출혈성 대장균(EHEC)은 장상피세포 부착 부위 유전자좌(LEE)의 발현을 통해 병원성을 갖게 되는데, LEE는 병원성 섬에 의해 암호화된다. 그러나 EHEC가 숙주 내에 있지 않을 때 이러한 발현은 에너지와 자원의 낭비이므로, 환경에서 특정 분자가 감지될 때만 활성화된다.

QseC 또는 QseE가 상호 작용하는 신호 분자 중 하나와 결합하면 자동 인산화되어 인산기를 반응 조절 인자로 전달한다. QseC는 아드레날린, 노르아드레날린, 그리고 미토콘드리아 ''COX1'' 유전자(AI3) 내의 이동성 그룹 I 인트론에 의해 암호화된 Endonuclease I-SceIII를 감지하는 반면, QseE는 아드레날린, 노르아드레날린, SO4 및 PO4를 감지한다. 이러한 신호는 박테리아가 더 이상 환경 내에 자유롭게 존재하지 않고 장 내에 있다는 명확한 지표가 된다.

결과적으로 QseC는 QseB(편모를 활성화함), KpdE(LEE를 활성화함) 및 QseF를 인산화한다. QseE는 QseF를 인산화한다. QseBC와 QseEF는 FusK와 FusR의 발현을 억제한다. FusK와 FusR은 LEE 유전자의 전사를 억제하는 시스템의 두 가지 구성 요소이다. FusK는 퓨코스를 포함한 많은 당을 감지할 수 있는 센서 키나제이다. 퓨코스가 배지에 존재하면 FusK는 FusR을 인산화하여 LEE 발현을 억제한다.

따라서 EHEC가 장에 들어가면 QseC와 QseF에서 오는 신호와 FusK에서 오는 신호 사이에 경쟁이 발생한다. 처음 두 가지는 병원성을 활성화하려 하지만, FusK는 점액층(퓨코스의 공급원)이 장상피세포를 박테리아로부터 격리시켜 병원성 인자의 합성을 무용하게 만들기 때문에 이를 막는다. 그러나 박테리아 세포가 상피의 보호받지 못하는 부위를 찾아 퓨코스 농도가 감소하면 LEE 유전자의 발현은 FusR에 의해 억제되지 않고 KpdE에 의해 강력하게 활성화될 것이다. 요약하면, QseC/QseF와 FusKR의 결합된 효과는 에너지 절약과 성공 가능성이 더 높을 때만 병원성 메커니즘이 발현되도록 허용하는 LEE 발현의 미세 조정 시스템을 제공한다.

5. 임상 양상

장출혈성 대장균 감염증은 심한 경우 혈성 설사와 복통을 일으키기도 하지만, 피가 섞이지 않은 설사가 나타나거나 아무런 증상 없이 지나가기도 한다. 대개 열은 나지 않고 5~10일이면 좋아진다. 하지만 5세 이하의 어린이나 노인 등에서는 용혈성 요독 증후군(HUS) 등의 합병증으로 인해 생명이 위독해질 수도 있다.[29]

5. 1. 증상

심한 경우 혈성 설사와 복통 등을 일으키지만, 피가 섞이지 않은 설사가 생기기도 하며, 때로는 아무런 증상 없이 지나갈 수도 있다. 대개 열은 나지 않으며, 5-10일이면 좋아지지만, 5세 이하의 어린이나 노인 등에서는 용혈성 요독 증후군 등의 합병증이 생겨 생명이 위독할 수도 있다.[29]장출혈성 대장균 감염증의 임상 증상은 경미하고 복잡하지 않은 설사에서 심한 복통을 동반한 출혈성 대장염까지 다양하게 나타난다. O157:H7 혈청형은 100개 이하의 세균 세포로 감염을 유발할 수 있으며, 104:H4와 같은 다른 균주도 감염을 유발할 수 있다.[29] 감염은 따뜻한 계절과 5세 미만의 어린이에게서 가장 흔하게 발생하며, 일반적으로 덜 익힌 쇠고기와 저온 살균하지 않은 우유와 주스를 통해 감염된다. 처음에는 세균이 말단 회장, 맹장, 결장의 상피에 부착된 후 환자에게 혈변이 없는 설사가 발생한다. 이후 독소 생성은 혈변을 매개한다. 어린이의 경우, 합병증으로 용혈성 요독 증후군이 발생할 수 있으며, 이는 사이토톡신을 사용하여 장 내 세포를 공격하여 세균이 혈액으로 새어 나와 신장과 같은 위치에서 글로보트리아오실세라마이드(Gb3)에 결합하여 내피 손상을 일으킬 수 있다.

출혈성 설사를 유발하는 장출혈성 대장균(EHEC)은 사례의 10%에서 용혈성 요독 증후군(HUS)을 유발한다. 설사 후 HUS의 임상 증상은 급성 신부전, 미세혈관성 용혈성 빈혈, 혈소판 감소증을 포함한다. 베로사이토톡신(시가 유사 독소)은 신장 및 내피 세포를 직접 손상시킬 수 있다. 혈소판 감소증은 혈액 응고에 의해 혈소판이 소모되면서 발생한다. 용혈성 빈혈은 혈관 내 피브린 침착, 적혈구의 증가된 취약성 및 분절로 인해 발생한다.[6]

장출혈성 대장균은 무증상이나 경미한 설사부터 심한 복통, 빈번한 수양변, 현저한 혈변(하혈) 등과 함께 심각한 합병증을 일으켜 사망에 이르는 등, 그 증상이 다양하다. 감염력은 비교적 강하며, 다른 식중독 원인균의 1/10~1/100인 100~1000cfu 섭취만으로도 감염이 성립된다고 알려져 있다.

- 감염 환자에게 성별, 연령 등의 유의미한 차이는 없다. 다만, 중증화되기 쉬운 것은 영유아나 소아, 고령자이며, 남성보다 여성이 약간 더 중증화되기 쉽다.

- 감염 기회가 있었던 사람의 약 절반은 감염 후 3~8일의 잠복기[21]를 거쳐 심한 복통을 동반하는 빈번한 수양변 증상을 보인다. 대부분 발병 다음날 정도에 혈변 또는 점혈변이 나타난다('''출혈성 대장염'''). 다른 경구 감염증(살모넬라, 장염 비브리오 등)과 비교하면 구역질이나 구토는 거의 나타나지 않으며, 나타나도 그 정도가 가볍다. 발열은 일시적이고 경미한(37℃대) 경우가 많다. 혈변이 나타난 초기에는 혈액 혼입량이 적지만 점차 증가하며, 전형적인 경우에는 '''대변 성분이 적은 혈액(과 점액)이 그대로 나오는 상태'''가 된다.

- 유증상자의 6~7%는 설사 등 초기 증상 발현 후 수일~2주(대부분 5~7일 후) 이내에 '''용혈성 요독 증후군'''(HUS)이나 '''뇌증'''과 같은 심각한 합병증을 겪는다. 용혈성 요독 증후군 환자의 치사율은 1~5%로 알려져 있다. 이 외에도 드물지만 충수염이나 장중첩증 등 소화기계 합병증에도 주의가 필요하다(심한 경우 천공이나 괴사로 인해 복막염으로 진행될 수 있다).

- 중증 합병증의 위험 인자로는 '''영유아'''와 '''고령자''', 그리고 혈변과 복통이 심한 증례가 꼽히지만, 그 외에도 중증 합병증이 발생할 수 있다.

5. 2. 합병증

심한 경우 혈성 설사와 복통 등을 일으키지만, 피가 섞이지 않은 설사가 생기기도 하며, 때로는 아무런 증상 없이 지나갈 수도 있다. 대개 열은 나지 않으며, 5~10일이면 좋아지지만, 5세 이하의 어린이나 노인 등에서는 용혈성 요독 증후군 등의 합병증이 생겨 생명이 위독할 수도 있다.[29] 어린이의 경우, 합병증으로 용혈성 요독 증후군이 발생할 수 있으며, 이는 사이토톡신을 사용하여 장 내 세포를 공격하여 세균이 혈액으로 새어 나와 신장과 같은 위치에서 글로보트리아오실세라마이드(Gb3)에 결합하여 내피 손상을 일으킬 수 있다.출혈성 설사를 유발하는 장출혈성 대장균(EHEC)은 사례의 10%에서 용혈성 요독 증후군(HUS)을 유발한다. 설사 후 HUS의 임상 증상은 급성 신부전, 미세혈관성 용혈성 빈혈, 혈소판 감소증을 포함한다. 베로사이토톡신(시가 유사 독소)은 신장 및 내피 세포를 직접 손상시킬 수 있다. 혈소판 감소증은 혈액 응고에 의해 혈소판이 소모되면서 발생한다. 용혈성 빈혈은 혈관 내 피브린 침착, 적혈구의 증가된 취약성 및 분절로 인해 발생한다.[6]

유증상자의 6~7%는 설사 등 초기 증상 발현 후 수일~2주(대부분 5~7일 후) 이내에 용혈성 요독 증후군(HUS)이나 뇌증과 같은 심각한 합병증을 겪는다. 용혈성 요독 증후군 환자의 치사율은 1~5%로 알려져 있다. 이 외에도 드물지만 충수염이나 장중첩증 등 소화기계 합병증에도 주의가 필요하다(심한 경우 천공이나 괴사로 인해 복막염으로 진행될 수 있다). 중증 합병증의 위험 인자로는 영유아와 고령자, 그리고 혈변과 복통이 심한 증례가 꼽히지만, 그 외에도 중증 합병증이 발생할 수 있다.

6. 진단

증상 발현과 관계없이 분변에서 병원체(장출혈성 대장균)를 분리하거나, 분리된 균주의 독소 생성 여부 또는 독소 유전자를 확인한다. 동시에 독소형, 항체형을 알 수 있다면 더욱 효과적인 치료로 이어진다.[24]

7. 치료

장출혈성 대장균 감염증의 치료는 기본적으로 수분과 전해질을 보충하고, 증상에 따라 적절한 조치를 취하는 대증 요법을 중심으로 이루어진다.[30][25] 항생제 사용은 용혈성 요독 증후군 유발 위험이 있어 권장되지 않는다.[30]

7. 1. 일반적 치료

경구 또는 정맥으로 수분과 전해질을 신속히 보충해 준다.[30] 항생제 사용은 용혈성 요독 증후군 유발 위험으로 권장되지 않는다. 급성 신부전이 있을 경우 혈액 투석을 고려한다. 증상, 계절, 연령 등 다양한 요소를 고려한 진단을 바탕으로, 그에 따른 대증 요법이 시행된다.[25]- 설사 증상이 있는 경우, 안정, 수분 보충 및 연령, 증상에 맞는 소화하기 쉬운 식사를 섭취한다.

- 심한 복통과 혈변이 관찰되고, 경구 섭취가 거의 불가능한 경우 수액을 투여한다. 신장 기능 장애 발생에 주의한다.

- 장관 운동 억제성 지사제는 장관 내용물의 정체 시간을 연장하여 베로독소의 흡수를 돕는 위험이 있으므로 사용하지 않는다.

- 심한 복통에는 진통제로 펜타조신 피하 주사 또는 근육 내 주사를 놓는다. 스코폴라민 계열은 장관 운동을 억제하므로 피한다.

- 항생 물질 투여는 아래와 같다.

7. 2. 약물 치료

수분과 전해질을 경구 또는 정맥으로 신속하게 보충해 준다.[30] 항생제 사용은 용혈요독증후군 유발 위험으로 인해 권장되지 않는다. DNA 합성을 방해하는 항생제는 Stx를 포함하는 세균 파지를 유도하고 독소 생성을 증가시키는 것으로 나타났다.[9] 플루오로퀴놀론과 같이 리보솜 단백질 합성을 표적으로 하는 항균제로 독소 생성을 차단하려는 시도는 개념적으로 더 매력적이다. 혈장분리반출술은 논란의 여지가 있지만 도움이 될 수 있는 치료법을 제공한다. 10세 미만의 어린이 또는 노인 환자에게 지사제 (장 운동을 늦춰 설사를 억제하는 약물)를 사용하는 것은 EHEC 감염으로 HUS의 위험을 증가시키므로 피해야 한다.[6]심한 복통과 혈변이 관찰되고, 경구 섭취가 거의 불가능한 경우 수액을 투여한다. 신장 기능 장애 발생에 주의한다.[25] 장관 운동 억제성 지사제(지사제)는 장관 내용물의 정체 시간을 연장하여 베로독소의 흡수를 돕는 위험이 있으므로 사용하지 않는다.[25] 심한 복통에 대한 진통제로 펜타조신 피하 주사 또는 근육 내 주사를 하며, 스코폴라민 계열은 장관 운동을 억제하므로 피한다.[25]

항생 물질 투여는 다음을 참고한다.[25]

용혈성 요독 증후군, 괴사성 장염 등의 합병증이 발생한 경우 즉시 입원해야 한다. 경우에 따라 인공 투석이나 수술이 필요할 수도 있다.[25] 급성 신부전이 있을 경우 혈액 투석을 고려한다.

7. 3. 합병증 치료

경구 또는 정맥으로 수분과 전해질을 신속히 보충한다.[30] 항생제 사용은 용혈요독증후군 유발 위험으로 권장되지 않는다. 급성 신부전이 있을 경우 혈액 투석을 고려한다. 항생제의 가치는 의문시되며 명확한 임상적 이점을 보이지 않았다. 플루오로퀴놀론과 같이 DNA 합성을 방해하는 항생제는 Stx를 포함하는 세균 파지를 유도하고 독소 생성을 증가시키는 것으로 나타났다.[9] 혈장분리반출술은 논란의 여지가 있지만 도움이 될 수 있는 치료법이다. 10세 미만의 어린이 또는 노인 환자에게 지사제 (장 운동을 늦춰 설사를 억제하는 약물)를 사용하는 것은 장출혈성 대장균(EHEC) 감염으로 용혈성 요독 증후군의 위험을 증가시키므로 피해야 한다.[6]증상, 계절, 연령 등 다양한 요소를 고려한 진단을 바탕으로, 그에 따른 대증 요법이 시행된다[25]。

- 설사 증상이 있는 경우, 안정, 수분 보충 및 연령, 증상에 맞는 소화하기 쉬운 식사를 섭취한다.

- 심한 복통과 혈변이 관찰되고, 경구 섭취가 거의 불가능한 경우 수액을 투여한다. 신장 기능 장애 발생에 주의한다.

- 장관 운동 억제성 지사제(지사제)는 장관 내용물의 정체 시간을 연장하여 베로독소의 흡수를 돕는 위험이 있으므로 사용하지 않는다.

- 심한 복통에 대한 진통제로 펜타조신 피하 주사 또는 근육 내 주사한다. 스코폴라민 계열은 장관 운동을 억제하므로 피한다.

- 항생 물질 투여

- 소아 - 포스포마이신, 노르플록사신, 카나마이신

- 성인 - 뉴퀴놀론, 포스포마이신

- 합병증 (용혈성 요독 증후군, 괴사성 장염 등)이 발생한 경우 즉시 입원해야 한다. 경우에 따라 인공 투석이나 수술이 필요할 수도 있다.

참조

[1]

논문

Multicenter evaluation of a sequence-based protocol for subtyping Shiga toxins and standardizing Stx nomenclature

2012-09

[2]

논문

Recent advances in understanding enteric pathogenic Escherichia coli

[3]

논문

Shiga/verocytotoxins and Shiga/verotoxigenic Escherichia coli in animals

https://hal.archives[...]

[4]

논문

Enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7 target Peyer's patches in humans and cause attaching/effacing lesions in both human and bovine intestine

2000

[5]

논문

Cattle lack vascular receptors for Escherichia coli O157:H7 Shiga toxins

2000

[6]

논문

A Case of Hemolytic Uremic Syndrome Caused by Escherichia coli O104:H4

2006-06-30

[7]

논문

Phylogeographic Analysis Reveals Multiple International transmission Events Have Driven the Global Emergence of Escherichia coli O157:H7

https://academic.oup[...]

2018-10-29

[8]

뉴스

Lawyer Battles FSIS on Non-O157 E. coli

http://www.foodsafet[...]

2011-06-02

[9]

논문

Quinolone antibiotics induce Shiga toxin-encoding bacteriophages, toxin production, and death in mice

[10]

논문

Enterohaemorrhagic ''Escherichia coli'' in human medicine

[11]

서적

Shiga toxins: A Review of Structure, Mechanism, and Detection

Springer

[12]

논문

Enterohemorrhagic Escherichia coli senses microbiota-derived nicotinamide to increase its virulence and colonization in the large intestine

https://linkinghub.e[...]

2023-06-27

[13]

논문

Valid Presumption of Shiga Toxin-Mediated Damage of Developing Erythrocytes in EHEC-Associated Hemolytic Uremic Syndrome

2020

[14]

논문

Consequences of EHEC colonisation in humans and cattle

https://www.scienced[...]

2002

[15]

간행물

IDWR感染症発生動向調査週報 2002年第6号感染症の話

https://web.archive.[...]

2010-02-09

[16]

서적

微生物学・臨床微生物学

医歯薬出版

[17]

문서

ベロ毒素の新たな知見 化学療法の領域 25(5) 39-48. 2009

[18]

간행물

3類感染症・腸管出血性大腸菌

http://www.forth.go.[...]

2010-02-09

[19]

간행물

ヴェロ毒素産生性大腸菌(VTEC)

http://www.med.osaka[...]

2010-02-09

[20]

논문

ベロ毒素生産性大腸菌 O157 の有機酸耐性

https://doi.org/10.1[...]

2003

[21]

웹사이트

知って得する病気の知識 O157

https://www.med.or.j[...]

[22]

문서

[23]

간행물

一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌(O157等)感染症治療の手引き(改訂版)

https://www.mhlw.go.[...]

2010-02-09

[24]

간행물

腸管出血性大腸菌(EHEC)検査・診断マニュアル 平成24年6月

http://www.nih.go.jp[...]

[25]

웹사이트

一次、二次医療機関のための O-157 感染症治療のマニュアル

https://www.mhlw.go.[...]

[26]

논문

Recent advances in understanding enteric pathogenic Escherichia coli

https://www.ncbi.nlm[...]

2013-10

[27]

웹인용

장출혈성 대장균 감염증 - 질환백과

http://www.amc.seoul[...]

2020-04-26

[28]

웹인용

식품의약품안전처

https://www.foodsafe[...]

2020-04-26

[29]

웹인용

장출혈성대장균 감염증

http://health.cdc.go[...]

2020-04-26

[30]

웹인용

감염병포털_법정감염병_장출혈성대장균감염증

https://www.cdc.go.k[...]

2020-04-26

[31]

웹인용

감염병포털_질병별통계-전수감시감염병

https://www.cdc.go.k[...]

2020-04-26

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com