낙천군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

낙천군은 조선 숙종의 막내 아들인 연령군의 양자로 입적되었으나, 파양과 재입양 과정을 거치며 복잡한 계승 문제를 겪었다. 1720년에 태어난 낙천군은 선조의 후손으로, 영조에 의해 연령군의 후사로 지목되어 작위를 받았다. 그러나 결혼 후 16세의 나이로 사망하였고, 이후 양자 계승과 파양, 그리고 정조 시대에 이르러 은신군이 연령군의 양자로 결정되면서 낙천군의 지위는 무효화되었다. 1940년에는 묘소가 이장되었으며, 남연군 가문에서 그의 제사를 받들었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1737년 사망 - 윌리엄 웨이크

윌리엄 웨이크는 잉글랜드의 성직자이자 캔터베리 대주교로, 프랑스 성직 관련 문제에 관심을 가지며 프랑스 가톨릭 교회와의 통합을 모색했고 비국교도에 대해 관대한 입장을 취했으며, 성공회 서품을 옹호하고 에라스투스주의에 반대하는 입장을 밝힌 《영국 교회와 성직자의 상태... 역사적으로 고찰》 등의 저서를 남겼다. - 1737년 사망 - 나카미카도 천황

에도 시대 제114대 일본 천황인 나카미카도 천황은 히가시야마 천황의 아들로 쇼토쿠 4년에 즉위하여 교호 개혁 시기에 재위하며 막부와 원만한 관계를 유지했고, 학문과 예술에 능해 『공사부류』를 찬저하고 피리 연주에도 재능을 보였다. - 1720년 출생 - 샤를 보네

샤를 보네는 스위스 출신의 자연과학자이자 철학자로서 곤충, 식물, 심리학 등 다양한 분야를 연구했으며, 처녀생식 연구와 샤를 보네 증후군 묘사로 알려져 있다. - 1720년 출생 - 안나 마리아 모차르트

안나 마리아 모차르트는 레오폴트 모차르트의 아내이자 마리아 안나 모차르트와 볼프강 아마데우스 모차르트의 어머니로서, 자녀들의 음악적 재능을 지원하고 유럽 순회 여행에 동행하며 볼프강의 천재성을 알리는 데 기여했으나 1778년 파리에서 사망했다. - 운현궁 - 흥선대원군

조선 고종의 아버지인 흥선대원군은 안동 김씨 세도정치 종식 후 권력을 장악하여 개혁을 추진했으나, 쇄국정책과 독재적 통치로 비판받았고, 실각 후 재집권을 시도하다 톈진으로 압송, 명성황후 암살 의혹 등 격변기 조선의 대표적 인물로 긍정·부정적 평가가 공존한다. - 운현궁 - 고종 (대한제국)

고종은 조선의 제26대 왕이자 대한제국의 초대 황제이며, 흥선대원군의 섭정을 거쳐 친정을 시작하여 개화 정책을 추진했으나 열강의 각축 속에서 국권을 잃고 강제 퇴위당했다.

2. 생애

낙천군은 선조의 아홉 번째 아들인 경창군의 4대손으로, 이채와 진주 유씨 사이에서 외아들로 태어났다.[4] 1719년 숙종의 막내 아들 연령군이 후사 없이 사망하자, 소현세자의 후손인 상원군 이공(1715-1733)이 연령군의 양자가 되었다.[5][6] 그러나 상원군의 친가는 1728년 무신란에 연루되었고, 상원군은 1733년 사망하여 후사가 없어 입양 관계는 무효가 되었다.[7][8]

이에 영조는 이채의 아들 이수신을 연령군의 후사로 정하고, 1734년에 왕족의 작위를 주었다.[11] 같은 해, 이수신은 "이온"으로 개명하고 낙천군이라는 작위를 받았다.[12]

1735년부터 1737년까지 영조는 낙천군의 신붓감을 찾았으나, 김치만과 서종수 등이 딸을 왕자와 결혼시키는 것을 거부하여 어려움을 겪었다.[14][15] 결국 서종수의 딸과 1737년 낙천군과 혼인하였다.[16] 서씨 부인은 선조의 맏딸 정신옹주의 고손녀였다.[17] 그러나 부부는 자녀가 없었고, 낙천군은 결혼 후 같은 해 16세의 나이로 갑자기 사망했다.[18]

사망 후 낙천군은 경기도 금천현(현재 시흥시)의 가족 묘지에 묻혔다.[19][20]

2. 1. 초기 생애와 입양

1720년(숙종 46) 11월 26일 한성부에서 왕족 출신 문신 이채와 그의 부인 진주 유씨의 아들로 태어났다. 처음 이름은 수신(守愼)이었다. 그는 본래 선조의 아홉째 서자 경창군 주의 후손으로, 임해군의 양자로 지목되었던 창원정 증 창원군 이준의 5대손이다.[4]숙종의 서자인 연령군의 양자로 지목된 상원군 이공이 후사가 없이 사망하자, 그는 연령군의 양자가 되었다. 낙천군은 본래 이채의 아들이자, 선조의 아홉째 서자 경창군 이주의 7대손이다. 왕족으로서의 예는 증조부 서천군 황에서 끝났다. 할아버지 이정숙은 경기도 교하 현감을 지냈다.

그의 초기 생애에 대한 기록은 자세히 전해지지 않는다. 연령군과 그의 부인 상산군부인 김씨는 자녀가 없었다. 이온의 나이 13살 때에 영조의 명령으로 연령군 훤의 양자로 입양되고, 이름을 수신에서 온으로 개명한 뒤, 한성부 북부 안국방으로 이사하였다. 그가 출계한 후 생모 진주유씨의 청으로, 생부 이채는 어머니 삼촌 이기의 아들을 사후양자로 들였다.

1734년(영조 10) 11월 30일 그는 승헌대부에 임명되고, 법전에 의해 승습되어 군에 봉작되었다.

2. 2. 관직 생활과 혼인

낙천군은 1734년(영조 10) 12월 24일 왕족의 작위를 받고 승헌대부(정2품 하계)에 올랐다.[30] 1735년(영조 11) 1월 11일 오위도총부 도총관에 임명되었으나[31] 1월 18일 면직되었다.[32] 그해 2월 17일 숭헌대부(정2품 상계)로 승격되었고,[33] 5월 26일 오위도총부 부총관에 임명되었다.[34] 6월 7일에는 오위도총부 도총관으로 이동했다.[35][36]1736년(영조 12) 1월 20일 오위도총부 도총관을 사직했고,[37] 4월 9일 가덕대부(종1품 하계)로 승격되었다.[38] 9월 19일에는 수덕대부(종1품 상계)로 승진했다.[40]

1735년부터 1737년까지 영조는 낙천군의 신붓감을 찾기 위해 노력했다. 김치만(金致萬)과 서종수(徐宗秀) 등 몇몇 관리의 딸들이 물망에 올랐으나, 모두 혼인을 거절했다. 특히 김치만의 딸은 홍치중(洪致中)의 손자와 약혼한 상태였다.[43] 영조는 이들을 투옥시키면서까지 혼인을 강행하려 했고,[14][15] 결국 1737년(영조 13) 서종수의 딸과 혼인하게 되었다.[16] 서씨 부인은 선조의 맏딸 정신옹주의 고손녀였다.[17]

낙천군의 관직 생활과 혼인 과정은 아래 표와 같다.

2. 3. 요절과 장례

1737년 10월 경기도 풍덕군 흥교동(興敎洞) 두릉곡(杜陵谷) 축좌(丑坐) 언덕에 장사지냈으나, 땅을 파던 중 갑자기 변고가 발생하여 첫 장지의 위치를 바꾸게 되었다. 결국 점을 친 끝에 그해 10월 26일 풍덕군 흥교동 두릉곡 신좌(辛坐) 언덕에 안장하였다.[18] 묘비는 1764년 4월 김광진이 비문을 짓고 신광수가 글씨를 써서 세웠다. 뒤에 경기도 금천현 번당리(衿川縣 樊塘里; 현 서울특별시 동작구 대방동) 양아버지 연령군 훤, 양조모 명빈 박씨 묘소 근처로 이장되었다.[19][20]1747년 9월 4일 영조는 덕흥대원군가의 이형종(李亨宗)의 둘째 아들 이철해(李喆楷)를 이영(李泳)으로 개명하고 달선군에 봉한 뒤 낙천군의 사후양자로 입양시켰다. 그러나 달선군은 후손없이 사망하면서 파양되었다. 이후 정조에 의해 은신군을 연령군의 제사를 받들게 했으나 낙천군의 양자로 확정하지 않아 논란이 되기도 했다.

이후 낙천군의 묘소는 여러 번 이장되었다. 처음에는 경기도 풍덕군 흥교면 영정리(후대의 개풍군)로 이장되었다가, 1764년(영조 40년) 풍덕군 흥교면 흥교동 건좌(乾坐)로 이장하였다. 1773년(영조 49) 음력 윤 3월 25일 경기도 금천현 하북면 번당리(衿川縣 下北面 樊塘里; 현 서울특별시 동작구 대방동) 연령군 묘 근처로 다시 이장되었다. 후일 금천현은 경성부에 편입되어 번대방정이 되었다. 1940년 경성부가 구역정리사업을 할 때 충청남도 예산군 덕산면으로 이장하였고, 낙천군과 그의 양부 연령군의 묘, 양조모 명빈 박씨 묘가 있던 신길7동에는 대방초등학교가 건립되었다. 1940년 연령군의 묘소는 양증손자 남연군 묘소가 있는 충청남도 예산군 덕산면으로 이장되었고, 1940년 10월 29일 낙천군의 묘소는 경기도 양주군 미금면 이패리 왕자궁부락 야산, 은신군 내외 묘소 및 숙빈 임씨의 묘소가 있던 곳 근처로 이장되었다.

1967년 경기도 남양주군 화도면 창현리 흥선대원군 묘소 근처로 이장되었으며, 2001년 연령군 후손들의 묘소를 화장하여 납골당에 안장할 때 일괄 화장되어, 흥선대원군 묘소 건너편의 납골묘 흥친왕과 은신군의 옆자리에 안장되었다.

1910년 이후 낙천군을 가계의 선조로 보기 시작했다.

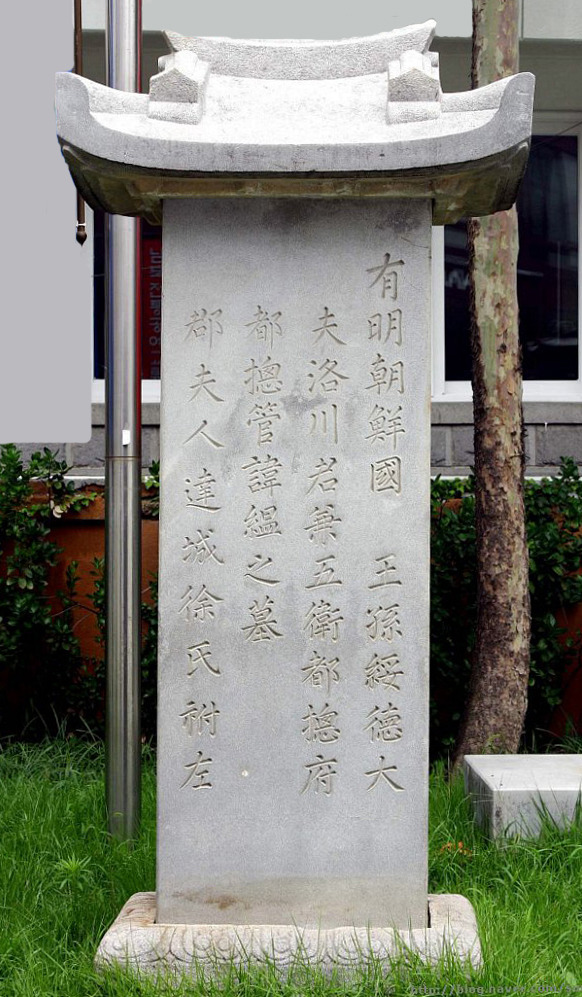

비석은 1764년(영조 40년) 4월 세워졌다. 글귀는 김광진이 짓고, 글씨는 신광수가 썼다. 비석과 석물은 2005년 1월 은신군, 흥친왕 등 후손들의 묘비와 함께 서울역사박물관에 기증되었다.

3. 사후 논란과 계승 문제

1747년 영조는 덕흥대원군의 7대손이자 이형종의 둘째 아들인 이철해를 달선군 이영으로 봉하고 낙천군의 양자로 삼았다.[21][22] 그러나 달선군은 곧 자살했고, 1750년에 입양 관계는 무효가 되었다.[24]

1776년 정조 즉위 후, 정조의 이복 동생 은신군이 연령군의 새 양자로 임명되었다.[25][26] 낙천군이 연령군의 양자였다는 지위 또한 정조 재위 기간에 무효화되었다.[27] 1819년 순조 재위 기간 중 일부 관리들이 은신군이나 다른 친척을 낙천군의 양자로 삼을 것을 제안했으나, 승인되지 않았다.[26]

일제강점기인 1940년, 낙천군과 가족의 묘는 경성 (현재 서울) 토지 구획 정리로 충청남도 예산군으로 이장되었다.[28]

3. 1. 달선군 입양과 파양

1747년(영조 23) 9월 4일 영조의 명으로 도정궁 사손(嗣孫) 동지돈녕부사를 지낸 이형종의 둘째 아들 이철해를 사후 양자로 정해, 이영으로 이름을 바꿔 달선군(達善君)으로 봉하고, 낙천군의 양자로 삼았다.[21][22] 이 과정에서 대비(인원왕후)는 양자가 자신의 증손자가 될 것이며, 대신 더 가까운 친척을 선택하길 희망한다고 언급했다.[23] 그러나 달선군은 후사 없이 자살하면서 후사 논란이 발생한다.1750년(영조 26) 3월 14일 낙천군의 계자(繼子)인 달선군 이영을 파양하여 본가로 돌려보냈다. 낙천군은 숙종의 왕자 연령군의 계자인데, 일찍 죽었고, 부인 서씨는 투기가 심하여 달선군과 그 아내 신씨를 괴롭혔다. 달선군은 이를 참다못해 약을 먹고 죽었다.[24]

낙천군 부인 서씨가 파양을 청하는 상언을 올리니, 영조는 “서로 헐뜯고 이간하여 어머니는 어머니답지 못하고 아들은 아들답지 못하며 며느리는 며느리답지 못하니, 엄히 사핵할 일이다. 그러나 결국 증거가 없으니 어떻게 사핵하겠는가? 그 어머니가 이미 소장을 올렸으므로 그대로 봉사하게는 할 수 없으니, 파양하여 본가로 돌려보내라. 아! 왕자의 봉사는 막중한 것이니, 형망제급(兄亡弟及)의 예에 따라 봉사할 사람을 조용히 골라 정해야 한다.”라고 하교하였다.

3. 2. 은신군 봉사와 낙천군 파양 논란

1747년 9월 4일 영조는 덕흥대원군가의 이형종(李亨宗)의 둘째 아들 이철해(李喆楷)를 이영(李泳)으로 개명하고 달선군에 봉한 뒤 낙천군의 사후양자로 입양시켰다. 그러나 달선군은 후손없이 사망하면서 파양되었다. 이후 정조에 의해 은신군을 연령군의 제사를 받들게 했으나 낙천군의 양자로 확정하지 않아 논란이 되기도 했다.[25][26] 정조 재위 기간에 낙천군이 연령군의 양자였다는 지위 또한 무효가 되었다.[27]순조 때 낙천군을 파양하여 본가로 돌려보내느냐, 그냥 두느냐 여부를 놓고 논란이 발생했다. 1819년 당시까지의 선원보에는 연령군의 양자로 낙천군이 등재되어 있었다.[51] 그러나 낙천군이 생전에 연령군의 양자로 입양된 것과,[51] 생전 연령군의 양자로서의 책무를 다한 것 등이 감안되어 낙천군을 파양하느냐에 대한 의견에 소극적으로 대응하였다. 명확한 답변을 내리기 곤란했던 순조는 일단 보류로 두라고 하였다.

낙천군을 어떻게 하느냐에 대한 논란은 정조 때부터 순조 때인 1819년(순조 19) 1월까지 문제가 되었지만, 그 뒤 철종, 고종 때 승정원일기와 일성록 중 왕실의 가까운 근친 관련 부분을 대량으로 인멸, 세초해서 누군가에 의해 어떤 논의가 이루어졌는지는 알 수 없게 되었다. 1819년까지의 조선 왕실 족보 선원보략에는 낙천군이 연령군의 양자로 등재되었다. 그런데 1901년과 1907년의 선원보략에는 낙천군이 생부 경창군파인 생부 이채의 아래에 등재되었다. 이때 낙천군을 파양하여 본가로 돌려보낸다면, 낙천군이 연령군에게 입양된 뒤에 삼촌 이박의 아들들 중 한명으로 이채의 양자가 되어 살다가 이미 죽은 이유복(李有福)은 또 어떻게 하느냐를 두고 논란이 발생하였다.

선원보략에서도 기준이 명확하지 않아 장조의 아들 은신군으로 정한 선원보가 나오는가 하면 연령군 계후 은신군으로 정한 보략이 나오기도 했고, 남연군가문은 사도세자의 별자 혹은 삼자 은신군의 후손임을 의도적으로 강조했다. 한편 남연군가문의 일부 후손들은 인평대군의 후손임을 내세우기도 했다.

3. 3. 남연군 가계와 사도세자 강조

남연군의 후손들은 묘비문이나 신도비 등을 쓸 때 사도세자의 아들 은신군의 후손임을 강조했었다.[51] 1900년대 초까지만 해도 왕실 직계와 더 가까운 점을 강조하기 위해, 장조의 후손임을 강조하다가 20세기 이후에 연령군과 낙천군을 가계상 선조로 인정하기 시작하였다.19세기까지만 해도 운현궁가에서는 자신들을 사도세자 또는 장조의 별자 은신군의 후손임을 강조하였다. 장조의 서차남 은신군이 연령군의 봉사손으로 정해졌지만 이는 은신군 사후에 정조에 의해서 결정된 것이다. 은신군은 아들이 없었으므로 인평대군의 6대손 진사 이병원의 차남 채중을 은신군의 양자로 사후입양하였다.

정조가 영조의 유지를 이유로, 은신군을 연령군의 후사로 정하면서 은신군 집안을 계승하는 사람이 연령군가의 제사를 지내게 되었다. 그러나 은신군의 양자인 남연군의 후손들은 연령군을 선조로 하지 않고, 사도세자를 강조했다. 1792년 편찬된 선원계보기략에도 은신군은 사도세자의 아들로 되어 있었고, 고종이 즉위한 뒤에 편찬된 선원보들도 사도세자의 자녀 항목에 은신군을 넣었으며, 출계(出系)라는 단어를 넣지도 않고 사도세자의 아랫 부분에 은신군의 이력을 기록하였다. 1892년 발행된 선원계보기략에도 은신군은 사도세자의 아들로 등재되었다.

남연군의 후손들은 1919년 5월에 세운 흥친왕 신도비와 이준용 신도비에도 여전히 장조의 아들 은신군을 강조했다. 1948년에 영선군 이준용의 신도비를 다시 세울 때도 융릉(장조)의 아들임을 강조했다. 남연군의 후손들은 19세기까지만 해도 낙천군의 생일, 기일 제사를 받들었지만, 연령군, 낙천군 대신 사도세자를 내세웠다. 그러다가 20세기에 와서 연령군, 낙천군도 선조로 인정하기 시작하였다.

4. 가족 관계

낙천군은 1720년 11월 26일 한성부에서 태어났으며, 아버지는 왕족 출신 문신 이채이고 어머니는 승지, 한성부우윤을 지낸 유만중의 딸 진주 유씨이다. 본래 선조의 아홉째 서자 경창군 주의 후손으로, 임해군의 양자로 지목되었던 창원정 증 창원군 이준의 5대손이다.

숙종의 서자 연령군의 양자로 지목된 상원군 이공이 후사 없이 사망하자, 낙천군이 연령군의 양자가 되었다. 그는 본래 승문원부정자를 지낸 이채의 아들이자 선조의 서9남 경창군의 7대손이다.

- 양조부 : 숙종 (1661년 10월 7일 ~ 1720년 7월 12일)

- 양부 : 연령군 훤(1699년 ~ 1719년)

- 양모 : 상산군부인 상주 김씨 (1698년 ~ 1725년), 김동필의 딸

- 생조부 : 이정소, 현감 역임

- 생부 : 이채 (1700년 - 1762년)

- 생모 : 진주 유씨(? - ?), 유만중의 딸

- 양 동생/생가 사촌동생 : 이유형(본명은 유복, 1730년 ~ ?), 삼촌 이기(李垍)의 아들

- 부인 : 달성군부인 달성 서씨(? ~ 1784년 5월 11일), 서종수의 딸.[52][53]

- * 양자(파양) : 달선군 이영 (1731년 1월 22일 ~ 1748년 11월 28일)

- * 양며느리 : 군부인 신씨 (1730년 10월 9일 ~ 1786년 7월 13일), 신세동의 딸

- * 양자 : 은신군 이진 (1755년 1월 11일 ~ 1771년 3월 29일)[54][55]

- * 양며느리 : 군부인 남양 홍씨 (1755년 - 1831년 3월 29일), 홍대현의 딸, 홍대용의 종질녀

- ** 양손자 : 남연군 이구 (1788년 - 1836년), 은신군의 양자

- 양 외조부 : 김동필 (1678년 ~ 1737년)

- 친 외조부 : 유만중

- 장인 : 서종수

- 장모 : 기계유씨, 유명량의 딸

5. 묘소 이장과 관련된 논란

1737년 10월 경기도 풍덕군 흥교동(興敎洞) 두릉곡(杜陵谷) 축좌(丑坐) 언덕에 처음 장사지냈으나, 땅을 파던 중 변고가 발생하여 장지 위치를 바꾸었다. 그해 10월 26일 풍덕군 흥교동 두릉곡 신좌(辛坐) 언덕에 안장하였다. 1764년 4월 김광진이 비문을 짓고 신광수가 글씨를 써서 비석을 세웠다. 이후 경기도 금천현 번당리(현 서울특별시 동작구 대방동)에 있는 양아버지 연령군과 양조모 명빈 박씨 묘소 근처로 이장되었다.

1747년 9월 4일 영조는 덕흥대원군가의 이형종(李亨宗)의 둘째 아들 이철해(李喆楷)를 이영(李泳)으로 개명하고 달선군에 봉하여 낙천군의 사후 양자로 입양시켰다. 그러나 달선군이 후손 없이 사망하면서 파양되었다. 이후 정조는 은신군을 연령군의 제사를 받들게 했으나, 낙천군의 양자로 확정하지 않아 논란이 되었다.

경기도 풍덕군 흥교면 영정리(후대의 개풍군)로 이장되었다가, 1764년 풍덕군 흥교면 흥교동 건좌(乾坐)로 이장하였다. 1773년 음력 윤 3월 25일 경기도 금천현 하북면 번당리(현 서울특별시 동작구 대방동) 연령군 묘 근처로 다시 이장되었다. 후일 금천현은 경성부에 편입되어 번대방정이 되었다. 1940년 경성부가 구역정리사업을 할 때 충청남도 예산군 덕산면으로 이장되었고, 낙천군과 그의 양부 연령군의 묘, 양조모 명빈박씨 묘가 있던 신길7동에는 대방초등학교가 건립되었다. 1940년 연령군의 묘소는 양증손자 남연군 묘소가 있는 충청남도 예산군 덕산면으로 이장되었고, 1940년 10월 29일 낙천군의 묘소는 경기도 양주군 미금면 이패리 왕자궁부락 야산, 은신군 내외 묘소 및 숙빈 임씨의 묘소가 있던 곳 근처로 이장되었다.

1967년 경기도 남양주군 화도면 창현리 흥선대원군 묘소 근처로 이장되었으며, 2001년 연령군 후손들의 묘소를 화장하여 납골당에 안장할 때 일괄 화장되어, 흥선대원군 묘소 건너편 납골묘 흥친왕과 은신군 옆자리에 안장되었다.

낙천군을 가계상 선조로 보는지에 대한 논쟁은 오랫동안 이어졌다. 1907년 발행된 선원속보에는 연령군 계후 은신군이라 칭했고, 남연군 가문의 약력, 묘비명, 지석 등에는 사도세자의 차남 혹은 별자 은신군의 자손임을 강조하며 연령군이 아닌 사도세자를 강조하는 등 남연군 가문 내부에서도 의견 일치가 되지 않았다. 낙천군 내외의 생, 기일 제사는 남연군의 후손들이 받들어오다가 20세기 이후에도 한동안 사도세자를 강조하였다. 1910년 이후 낙천군을 가계의 선조로 보기 시작했다.

비석은 1764년 4월 세워졌다. 김광진이 글을 짓고, 신광수가 글씨를 썼다. 비석과 석물은 2005년 1월 은신군, 흥친왕 등 후손들의 묘비와 함께 서울역사박물관에 기증되었다.

1747년 10월 7일, 영조는 덕흥대원군(중종의 일곱 번째 아들이자 선조의 아버지)의 7대손이자 이형종()의 둘째 아들인 이철해()에게 달선군(達善君) 이영(; 1731년 12월 20일 – 1749년 1월 16일)이라는 새 이름과 직함을 주고 낙천군의 양자로 삼도록 명했다.[21][22] 이 과정에서 대비(인원왕후)는 양자가 자신의 증손자가 될 것이며, 더 가까운 친척을 선택하길 희망한다고 언급했다.[23] 서씨 부인이 양아들과 며느리를 제대로 대우하지 않아 입양이 종료되었고, 달선군은 1749년 자살했다. 달선군 사후, 낙천군과 달선군 사이의 입양 관계는 1750년에 무효가 되었다.[24]

정조가 1776년 왕위에 오르자, 정조의 이복 동생인 은신군이 낙천군의 양자가 아닌, 연령군의 새로운 양자로 임명되었다.[25][26] 낙천군이 연령군의 양자였다는 지위 또한 정조 재위 기간에 무효가 되었다.[27] 1819년, 순조 재위 기간에 일부 관리들은 은신군이나 다른 친척을 낙천군의 양자로 삼는 것을 제안했지만, 승인되지 않았다.[26]

일제강점기인 1940년, 낙천군과 그의 가족의 묘는 경성(현재 서울)이 토지 구획 정리를 겪으면서 충청남도 예산군으로 이장되었다.[28]

1967년 이우의 차남 이종 묘비문에 8세조 연령군과 7세조 낙천군, 6세조 은신군으로 명시되었다[44]. 2001년 운현궁 자손들에 의해 일괄 화장되어 남양주시 화도읍 창현리 흥선대원군 묘소 오른쪽 언덕 납골묘에 안장되었다. 이때 세운 은신군 묘비문에 은신군은 그의 의붓아들, 사자로 명시되었다[45]

6. 추가 정보(참고 자료)

낙천군의 장례는 경기도 금천현 하북면 번탕리에 있는 장인 연령군 내외의 묘와 의조모 혜빈 박씨의 묘 근처에서 치러졌다.

그러나 1940년 경성부 도시 구역 정리에 따라 장인 연령군 내외의 묘지와 의조모 혜빈 박씨의 묘는 충청남도 예산군 덕산면 구가야사기 근처로 이장되었고, 낙천군의 묘는 은신군 묘와 은신군의 생모 양제 임씨의 묘가 있는 양주군 미금면 일패리로 이장되었다.

1910년 이후 낙천군은 선조로 추증되었다. 1967년 이우의 차남 이종 묘비문에 8세조 연령군, 7세조 낙천군, 6세조 은신군으로 명시되었다.[44] 2001년 운현궁 자손들에 의해 일괄 화장되어 남양주시 화도읍 창현리 흥선대원군 묘소 오른쪽 언덕 납골묘에 안장되었다. 이때 세운 은신군 묘비문에 은신군은 낙천군의 의붓아들, 사자로 명시되었다.[45]

참조

[1]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

2020-07-27

[2]

위키소스

李縕神道碑

[3]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[4]

웹사이트

http://visualjoseon.[...]

2020-07-27

[5]

웹사이트

李昍의 立後

http://sjw.history.g[...]

2020-07-26

[6]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

[7]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

[8]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

2020-07-26

[9]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

[10]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[11]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[12]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[13]

웹사이트

https://www.familyse[...]

2020-07-27

[14]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

[15]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

[16]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[17]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[18]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[19]

웹사이트

서울특별시공고 제2007-2111호

http://www2.seoul.go[...]

2020-07-27

[20]

웹사이트

번당리에 있었던 연령군묘(延齡君墓)

http://www.ydpcc.co.[...]

[21]

웹사이트

http://visualjoseon.[...]

2020-07-26

[22]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[23]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[24]

웹사이트

대신과 비국 당상을 인견하고, 달선군의 파양·성이홍에의 부조 등을 명하다

http://sillok.histor[...]

[25]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

2020-07-26

[26]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

[27]

웹사이트

http://visualjoseon.[...]

2020-07-26

[28]

뉴스

http://weekly.hankoo[...]

2001-10-16

[29]

문서

[30]

웹사이트

『承政院日記』(1734年甲寅/雍正12年) 旧暦11月30日(辛丑)

http://sjw.history.g[...]

[31]

웹사이트

『承政院日記』(1734年甲寅/雍正12年) 旧暦12月18日(己未)

http://sjw.history.g[...]

[32]

웹사이트

『承政院日記』(1734年甲寅/雍正12年) 旧暦12月25日(丙寅)

http://sjw.history.g[...]

[33]

웹사이트

『承政院日記』(1735年乙卯/雍正13年) 旧暦1月25日(丙申)

http://sjw.history.g[...]

[34]

웹사이트

『承政院日記』(1735年乙卯/雍正13年) 旧暦4月5日(乙巳)

http://sjw.history.g[...]

[35]

웹사이트

『承政院日記』(1735年乙卯/雍正13年) 旧暦閏4月17日(丙戌)

http://sjw.history.g[...]

[36]

간행물

『承政院日記』(1735年乙卯/雍正13年) 旧暦閏4月17日(丙戌)

http://sjw.history.g[...]

[37]

간행물

『承政院日記』(1735年乙卯/雍正13年) 旧暦12月8日(癸酉)

http://sjw.history.g[...]

[38]

간행물

『承政院日記』(1736年丙辰/乾隆元年) 旧暦2月29日(癸巳)

http://sjw.history.g[...]

[39]

간행물

『承政院日記』(1736年丙辰/乾隆元年) 旧暦4月11日(乙亥)

http://sjw.history.g[...]

[40]

간행물

『承政院日記』(1736年丙辰/乾隆元年) 旧暦8月15日(丙子)

http://sjw.history.g[...]

[41]

간행물

『承政院日記』(1737年丁巳/乾隆2年) 旧暦9月8日(庚寅)

http://sjw.history.g[...]

[42]

간행물

『承政院日記』(1740年庚申/乾隆5年) 旧暦9月8日(丙子)

http://sjw.history.g[...]

[43]

간행물

『承政院日記』(1737年丁巳/乾隆2年) 旧暦2月16日(甲戌)

http://sjw.history.g[...]

[44]

문서

李淙墓碑

[45]

문서

[[南楊州市]][[和道邑]]倉峴里、恩信君納骨墓碑

[46]

문서

가계는 경창군 → 창원군(경창군의 장남) → 청평군(창원군의 장남) → 서천군(청평군의 장남) → 이정소(李廷熽, 서천군의 2남으로 현감을 지냄) → 이채

[47]

문서

종일품 상계

[48]

문서

영조의 부인 정성왕후의 일족이다.

[49]

문서

서종수는 사후 증 자헌대부 이조판서 겸 지의금부사에 증직되었다.

[50]

문서

은신군 역시 아들이 없이 사망했고, 다시 은신군의 양자로 들어온 남연군의 후손들이 가계를 잇고 있다.

[51]

실록

"영중추부사 이시수 등이 왕세자의 관례에 대하여 의논하다"

순조실록

1819-01-24

[52]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

[53]

웹사이트

http://sjw.history.g[...]

[54]

문서

그러나 은신군이 낙천군을 반대하였다기보다는 선왕이 바로 연령군 제사를 받들게 했다는 주장이 있다.

[55]

웹사이트

자료 리스트

http://sillok.histor[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com