한성부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한성부는 조선의 수도를 관할하던 관청으로, 현재의 서울특별시청과 유사한 역할을 수행했다. 1394년 조선 태조는 개성에서 한양으로 천도한 후 한성부를 설치하고, 수도 건설을 시작했다. 한성부는 동·서·남·북·중의 오부로 구성되었으며, 각 부는 방, 계, 동으로 세분화되었다. 한성부는 수도로서 행정, 사법, 재정, 시장 관리 등의 업무를 담당했으며, 정2품인 한성판윤이 최고 책임자였다. 1895년 대한제국 고종은 한성부를 지방 행정 구역으로 개편했으나 1년 만에 폐지되었고, 1910년 경성부로 개칭되어 경기도에 편입되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한제국의 부 - 개성부

개성부는 조선시대 강화도를 관할하며 수도의 외곽을 방어하고 왕실의 피난처 역할을 한 지방 행정 기관이자 군사적 요충지로서, 1627년 정묘호란 이후 강화유수부가 파견되어 갑오개혁으로 폐지될 때까지 강화도의 행정과 국방을 담당했다. - 조선의 부 - 개성부

개성부는 조선시대 강화도를 관할하며 수도의 외곽을 방어하고 왕실의 피난처 역할을 한 지방 행정 기관이자 군사적 요충지로서, 1627년 정묘호란 이후 강화유수부가 파견되어 갑오개혁으로 폐지될 때까지 강화도의 행정과 국방을 담당했다. - 1395년 설치 - 함양군

함양군은 경상남도 서쪽에 위치한 산간 지역으로, 높은 산들과 침식분지를 포함하며, 삼국 시대부터 역사를 지닌 행정 구역으로서 농업, 특산물, 관광 자원을 기반으로 경제 활동을 하고, 고속도로 개통으로 교통이 편리해졌으며, 국내외 여러 도시와 자매결연을 맺고 있다. - 1395년 설치 - 강원도

강원도는 한반도 중동부에 위치하며 동해와 맞닿아 있고 휴전선으로 북한과 나뉘어 있는 도(道)로, 고려 시대부터 여러 이름으로 불리다 조선 시대에 강원도라 명명되었으며, 남북 분단과 한국 전쟁을 거쳐 대한민국과 북한으로 분리, 대한민국의 강원도는 2023년 6월 11일 강원특별자치도로 개편되었다.

2. 연혁

1394년(음력 10월) 태조 이성계가 개경에서 한양으로 천도하였고, 1395년 6월 6일에 한양부를 한성부로 고쳤다. 천도 당시 궁궐과 관청이 세워진 지역 주민들은 양주군으로 이주되었다. 15세기 초 한성부의 인구는 약 10만 명 정도였다.

태조는 한양의 방어를 위해 북악산, 낙산, 남산, 인왕산을 잇는 약 17km의 성벽을 쌓았다. 1395년에는 한성의 범위를 “궁성(宮城)”의 “성저(城底)”로 정했고, 이는 조선시대 500년간 사용되었다. 궁성 내는 모두 국유지였으며, 궁궐, 관청, 도로, 하수도, 시장 등의 위치가 정해져 있었다. 성곽 밖 범위는 성벽에서 사방 4km를 지칭했는데, 북쪽은 북한산, 남쪽은 한강, 노도(露渡), 동쪽은 양주 송계원(松溪院), 대현(大峴)[1], 중랑포(中浪浦), 서쪽은 양화도(楊花渡), 고양 덕수원(德水院)[2], 사천(沙川)을 따라 난지도 부근으로 정해졌다.

2005년경까지 중국어권에서는 서울의 한자 표기로 “漢城”을 사용하였다.

2. 1. 천도의 배경

1392년에 개경(개성)에서 조선왕조를 세운 태조 이성계는 조선왕조의 면모와 인심을 새롭게 할 목적으로 도읍지를 옮기기로 결심하였다. 수도를 옮기는 것을 결정하는 데에는 군주인 이성계의 의지가 결정적이었다. 태조는 한시라도 빨리 옛 왕조로부터 벗어나고 새 왕조의 권위를 높이기 위하여 새 왕조가 하늘의 명을 받고 백성들의 지지를 받아 정당하게 세워졌음을 세상에 널리 강조하였다.태조가 천도를 한 이유로는 기존 세력의 근거지인 개경에 대한 정치적 불안과 심리적 갈등, 그리고 풍수지리설의 영향, 민심의 쇄신 등을 들 수 있다.[4][5][6][7] 새 도읍지를 물색하던 중 무학국사와 하륜 등 여러 신하들의 의견에 따라 1393년에 도읍지를 한양으로 정하고 1394년 신도궁궐조성도감을 설치하여 새 수도의 도시 계획을 구상하였다. 1394년 11월 21일(음력 10월 28일)에 한양으로 천도(遷都)를 하였는데, 한양은 한수(漢水, 한강)의 북쪽이라는 뜻을 담고 있다.

천도의 기준은 풍수·도참설에 따르면서, 남쪽에 한강이 있어 교통상 배로 물건을 실어 나르기가 편리할 것으로 보았기 때문이다.[8] 유학자들은 이러한 논거에 반대하였으나 이성계의 의지가 굳건했기 때문에 천도는 기정사실이 되었다.

한편 풍수·도참설에 능했던 하륜은 오늘날 안산이라 불리는 무악(毋岳) 일대를 명당이라고 보아 이곳으로의 천도를 주장했는데, 이로 인해 수도의 위치에 대해 크게 논의가 일기도 했다. 실록에 따르면 이성계는 다음과 같은 논거로 수도의 입지를 직접 정하였다고 한다.

따라서 풍수·도참설에 기반한 논의가 국왕의 결정에 결정적 영향을 끼치지 않았다는 점을 알 수 있다. 왕사 자초(무학)가 인왕산에서 출발한 축을 따라 하여 도읍의 터를 잡자고 주장했다는 설은 야사로 16세기 말~17세기 초에 간행된 《오산설림》에 수록되어 있는 이야기다. 실록에는 전혀 전하지 않는 이야기로, 신뢰할 수 없다.

2. 2. 한성의 건설

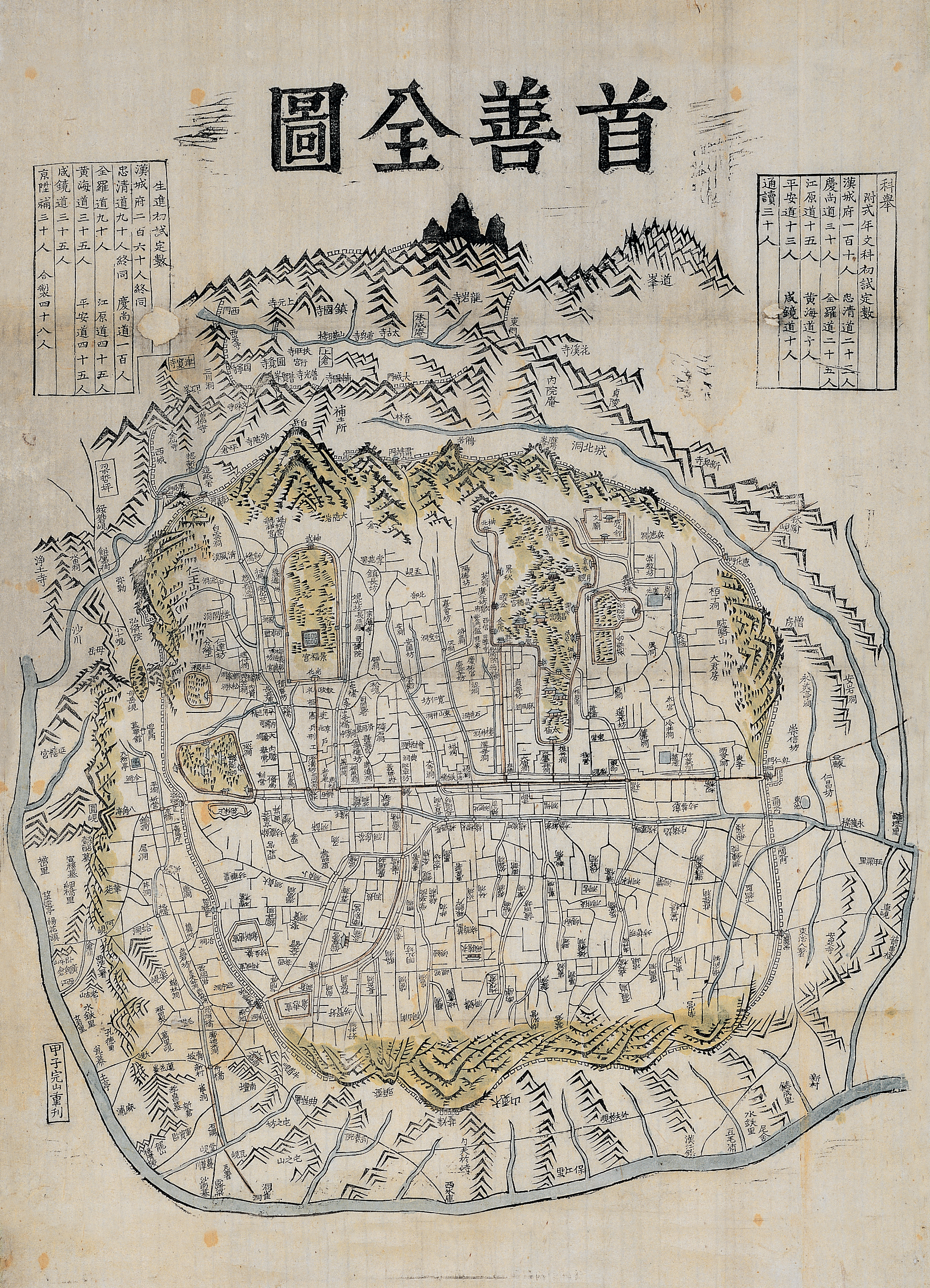

태조는 '좌묘우사, 전조후시(左廟右社, 前朝後市)'라는 동양의 수도 배치 원칙에 따라 궁궐을 중심으로 도읍을 건설하였다. 천도 후 한양에는 각종 공사가 잇따라 시행되어 수도로서의 면모를 갖추었다. 조정과 시장 또한 비슷한 시기에 건설되었다. 성곽은 궁궐과 종묘가 완공된 이후에 건설되었다. 가장 먼저 서쪽에 사직(社稷)을 완공하고 궁궐을 세운 뒤, 그 동쪽에 종묘를 완성하였다. 광화문 앞에 육조관서(六曹官署)를 배치하여 관아가(官衙街)를 조성하고, 북쪽 신무문(神武門) 밖에 시장을 두어 서울은 조선의 정치도시로서 기능을 갖추기 시작하였다.[10][11][12] 태조는 한양의 방위를 튼튼히 하기 위해 북악산, 낙산(駱山), 남산(南山), 인왕산(仁旺山)을 잇는 약 117km의 성벽을 쌓았다.

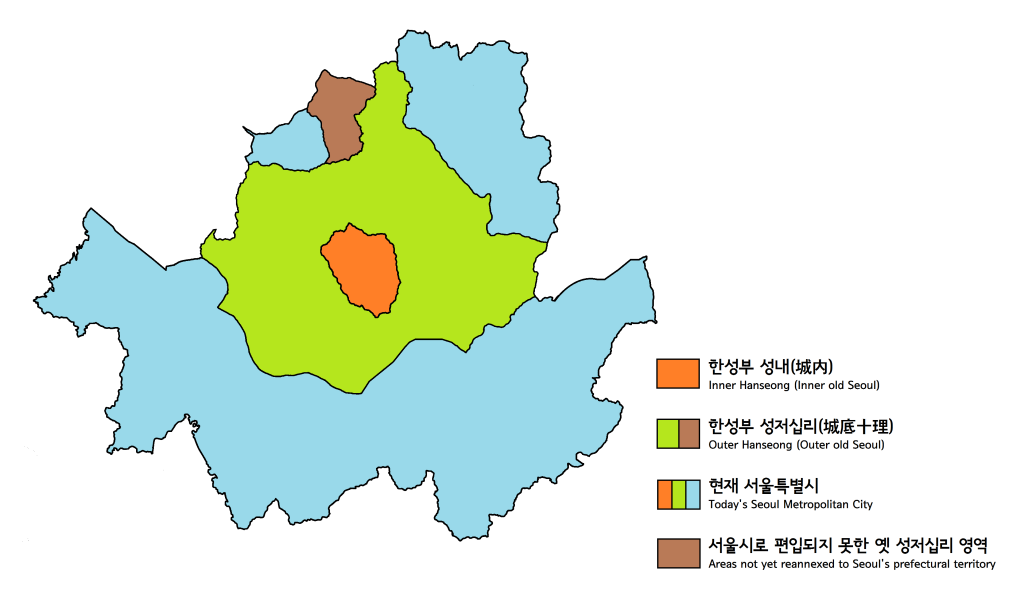

1395년 한양을 한성(漢城)으로 개칭하고 한성의 행정구역을 설정하였다. 행정구역은 도성(都城)과 성저(성저십리)로 구성되었으며, 조선시대 500년 동안 사용되었다. 도성은 성 안의 땅으로 모두 국유지였으며, 궁궐, 관청, 도로, 하수도, 시장 등의 위치가 정해져 있었다. 성저는 성벽으로부터 사방 10리까지를 가리키는데, 북쪽은 북한산, 남쪽은 한강 노도(露渡), 동쪽은 양주 송계원·대현(大峴)·중랑포(中浪浦)·장안평, 서쪽은 양화도(楊花渡)·고양덕수원(德水院), 모래내(沙川)를 따라 난지도(蘭芝島) 부근까지였다. 이 지역은 산림과 풍치 보호를 위해 암장, 벌목, 채석이 금지되었다. 도성은 동·서·남·북·중부의 오부(五部)와 그 밑에 52방(坊)으로 구성되었다. 같은 해 9월 성벽과 문루(門樓)가 완성되어 왕성은 견고한 성벽이 쌓여진 성곽도시가 되었다.

1398년 왕자의 난이 일어나 정종이 즉위하면서 2년 동안 수도를 개성으로 옮겼으나, 태종 즉위 후 곧 한성으로 환도하였다.[8] 태종 대에는 태종의 즉위를 도운 하륜이 무악천도론을 주장하였고, 개성까지 더해 세 곳이 수도 후보지로 거론되었다. 태종은 동전을 던져 길흉을 점치는 척전(擲錢)으로 도읍을 결정했는데, 척전 결과 신도(新都)는 2길(吉) 1흉(凶), 송경(松京)과 무악(毋岳)은 모두 2흉(凶) 1길(吉)이었다.[13] 태종은 태조가 정한 수도를 버리는 것과 새로운 토목공사에 대한 부담감을 느꼈을 것으로 보인다.[14]

환도 다음 해부터 궁궐을 수축하고 도읍지로서의 시설을 갖추었다. 노폭 약 17.07m의 운종가(雲從街)[15]를 비롯하여 노폭 약 4.88m, 약 3.35m의 도로를 만들고, 양쪽에 가가(假家)라는 상점을 설치하여 번화하게 하였으며, 상점 토지는 10년 기한으로 대여하였다. 간선도로변에는 약 0.61m의 구거(溝渠)를 만들어 배수가 잘 되게 하였고, 개천(開川)[16]을 준공하여 배수 문제를 해결하고 도읍지의 미관과 화재 예방을 위해 초가(草家) 건축을 억제하였다.

2. 3. 조선 중후기

1592년 선조 때의 임진왜란과 1624년 인조 때의 병자호란으로 한성은 피해를 입었으나, 흥선대원군 때에 와서 전면 복구되었다.[1] 1876년 개항 이래 외국인에게 문호를 개방하고 한성에는 새로운 문명시설이 갖추어지는 등 현대화하기 시작하였다.[1]

2. 4. 대한제국기

서울은 동아시아에서 전기, 전차, 수도, 전화, 전신 체계를 모두 동시에 갖춘 최초의 도시였다. 근대적인 병원·학교·교회·신문사 등이 세워졌고, 1898년에는 서대문과 홍릉(洪陵) 사이에 전차가 부설되고, 1899년에는 경인선 개통과 전화 가설, 1900년에는 한강가교가 준공되었다. 그러나 근대적인 상공업 발달은 계속 이어지지 못하였다.[8]1895년 5월 26일 고종은 전국을 23부로 나누면서 '''한성부'''를 하나의 지방행정구역으로 개편하였으나, 1년 만에 13도제가 시행되면서 원래대로 환원되었다.

3. 지리

조선 시대 한성부의 구역은 오늘날의 서울보다 훨씬 좁았다. 동쪽은 낙타산, 서쪽은 인왕산, 남쪽은 목멱산, 북쪽은 백악산으로 둘러싸인 분지가 그 터전이었다. 성 밖의 일부 지역도 관할했지만, 조선 건국 당시에는 원칙적으로 성 안의 구역만을 '한양'이라 하였다.[17]

그러나 도성 안에 거주하는 인구가 점차 늘어나면서 성 안에 모든 인구를 수용할 수 없게 되었다. 이때부터 성곽으로부터 십 리 바깥까지의 지역을 '성저십리'라 칭하고, 성저십리로 인구 이동이 일어났다. 1461년 2월 27일, 성저십리는 공식적으로 한성부에 속하게 되어[18] 한성부의 영역이 확장되었다.

4. 행정

우윤