흥선대원군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

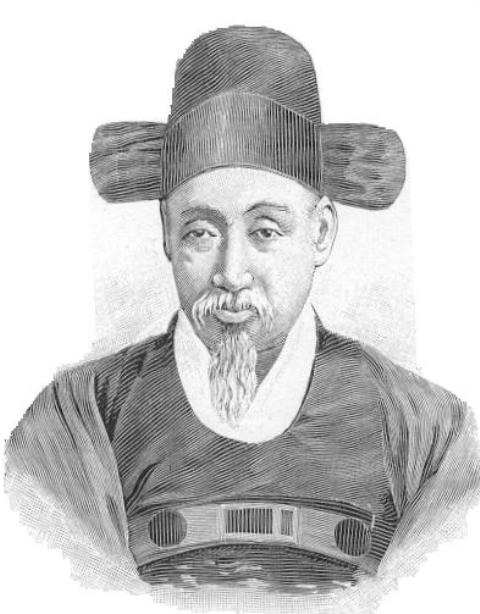

흥선대원군은 조선 후기의 왕족으로, 철종 사후 아들 고종이 즉위하면서 대원군에 봉해져 섭정을 시작했다. 그는 경복궁 중건, 서원 철폐, 호포제 실시 등 개혁 정치를 추진하며 왕권 강화와 쇄국 정책을 펼쳤으나, 고종의 친정 선포로 실각했다. 이후 임오군란을 계기로 재집권했지만 청나라에 납치되어 4년간 억류되었다. 귀국 후 고종과 명성황후의 폐위를 시도하는 등 정치적 활동을 이어갔으며, 1898년 79세의 나이로 사망했다. 그의 쇄국 정책과 개혁 정치는 긍정적, 부정적 평가가 공존하며, 가족 관계와 관련된 여러 사건과 의혹으로 인해 논란의 대상이 되기도 한다.

2. 생애

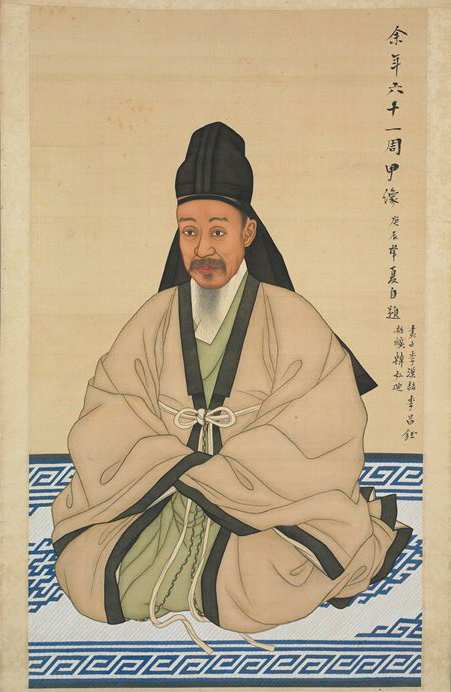

조선 말기의 왕족이자 정치가이다. 본명은 이하응(李昰應)으로, 인조의 셋째 아들인 인평대군의 후손이다. 왕족이었으나 몰락한 가문 출신으로 불우한 청년기를 보냈으며, 안동 김씨의 세도정치 하에서 기회를 엿보기 위해 일부러 파락호처럼 행세하기도 했다.

1864년 아들 고종이 철종의 뒤를 이어 즉위하자 대원군에 봉해졌고, 어린 고종을 대신하여 섭정으로서 실권을 장악했다. 집권 후에는 세도정치의 폐단을 개혁하고 왕권을 강화하기 위해 노력했으며, 경복궁 중건, 서원 철폐, 호포제 실시 등 강력한 개혁 정책을 추진했다. 대외적으로는 서구 열강의 통상 요구를 거부하는 쇄국 정책을 고수하여 병인양요와 신미양요를 겪었다.

1873년 고종의 친정 선포와 명성황후 세력의 부상으로 실각하였으나, 이후에도 여러 차례 재집권을 시도했다. 1882년 임오군란 때 잠시 권력을 되찾았으나 청나라의 개입으로 톈진에 압송되었고, 1894년 갑오개혁 때 일본에 의해 일시적으로 권력의 전면에 나섰으나 실권은 없었다. 1895년 을미사변에 연루되었다는 의혹을 받기도 했다. 말년에는 정치 일선에서 완전히 물러나 운현궁에서 지내다 1898년 사망했다. 사후 대한제국에서 대원왕으로 추존되었다.

2. 1. 생애 초기

흥선대원군(興宣大院君) 이하응(李昰應)은 1821년 1월 24일, 왕족인 남연군(南延君) 이구(李球, 본명 이채중)의 넷째 아들로 태어났다. 그는 인조의 9대손이자 인평대군의 후손이었다.[3]

어려서부터 유학과 사서오경을 깊이 익혔으며, 서예와 회화에도 뛰어난 재능을 보였다고 알려져 있다.[3] 그러나 그의 초기 관직 생활은 대부분 명예직이나 의례적인 하급 직책에 머물렀다. 왕족인 전주 이씨였음에도 불구하고, 당시 정권을 장악하고 있던 안동 김씨 세력의 영향력 때문에 정치적으로 높은 지위에 오르기 어려웠다. 이러한 상황 속에서 그는 가난을 겪었고, 부유한 왕실 인척들에게 굴욕을 당하기도 했다.[3] 생계를 위해 자신이 직접 그린 난초 그림을 팔아 생활해야 했다.[4]

2. 1. 1. 출생과 가계

흥선대원군 이하응(李昰應)은 1821년 1월 24일(음력 순조 20년 12월 21일) 한성부 북부 안국방 소안동계(현재 서울특별시 종로구 안국동)의 안동궁에서 태어났다.[3] 그의 아버지는 남연군 이구(南延君 李球)인데, 본래 인조의 넷째 아들인 인평대군의 6대손 이병원(李秉源)의 둘째 아들 이채중(李采重)이었으나, 후사 없이 사망한 은신군(영조의 손자이자 장헌세자의 셋째 아들)의 양자로 입적되어 남연군 작위를 받았다. 어머니는 여흥 민씨로, 인현왕후의 큰아버지 민정중(閔鼎重)의 4대손 민경혁(閔景爀)의 딸이다. 흥선헌의대원왕신도비명과 흥선대원군묘지명에 따르면, 어머니 여흥군부인 여흥 민씨가 신선이 동자를 데려와 잘 기르라고 부탁하는 태몽을 꾸고 이하응을 잉태했다고 한다.

이하응은 8세에 맏형 흥녕군 이창응이 사망했고, 12세에는 어머니를 여의는 등 어린 시절 비교적 불우한 환경에서 자랐다. 하지만 아버지 남연군에게서 한학을 배웠으며, 인척 관계를 통해 추사 김정희의 문하에 들어가 글과 서예, 회화를 배우기도 했다.[3] 그가 후에 난초나 매화, 대나무 등 사군자 그림, 특히 '석파란'으로 유명한 난초 그림에 능숙했던 것은 김정희에게서 배운 덕분이었다. 17세에는 아버지 남연군마저 세상을 떠났고, 삼년상을 마친 뒤 아버지의 묘를 풍수가들이 길지로 꼽은 충청남도 예산군 가야산 중턱으로 이장했다.

일찍 고아가 되었지만, 13세에 외가의 먼 친척뻘인 여흥부대부인 민씨와 결혼했다. 여흥부대부인은 흥선대원군의 외6대조 민정중의 동생인 여양부원군 민유중의 5대손 민치구의 딸이다. 부인 민씨에게서 딸 1명과 장남 완흥군 이재면, 차남 고종(초명 재황)을 얻었다. 그 외에도 첩인 계성월에게서 완은군 이재선과 딸 1명(우봉 이씨 이윤용에게 출가)을 두었다. 또한 기녀 출신으로 오랫동안 시중을 든 추선(秋善, 1885년 사망)과 평민 출신의 서씨 성을 가진 첩(1914년 사망)도 있었다.

초기 관직 생활은 순탄하지 않았다. 유학과 사서오경에 능통하고 서예와 회화에도 뛰어났으나[3], 왕족임에도 불구하고 당시 정권을 장악하고 있던 안동 김씨 세력의 영향으로 높은 관직에 오르기 어려웠다. 그는 가난했고 왕실의 부유한 인척들에게 굴욕을 당했으며[3], 생계를 위해 직접 그린 난초를 팔아 생활하기도 했다.[4] 그의 초기 관직은 대부분 명예직이나 의례적인 하급 직책에 머물렀다.

1847년 종친부의 실질적 운영 책임자인 유사당상(有司堂上)으로 재직하면서, 왕실 종친(璿派人)들에 대한 신역 면제를 관장하는 등 종친부의 권한 확대를 시도했다.[32] 이를 위해 당시 세도가인 안동 김씨 세력과 정치적 거래를 시도하기도 했다.[32] 또한 왕실의 족보 편찬 사업을 종친부에서 주관하도록 추진했다.

2. 1. 2. 불우한 청년기

흥선대원군 이하응은 1821년 1월 24일, 남연군 이구의 넷째 아들로 태어났다. 그는 인조의 9대손이자 인평대군의 후손이었다.[3] 어려서 부모를 여의고 왕족임에도 방계 혈족이었기에 힘든 청년기를 보냈다.그는 유학과 사서오경에 능통했으며, 서예와 회화에도 뛰어난 재능을 보였다.[3] 그러나 초기 관직 생활은 대부분 명예직이나 의례적인 직책에 머물렀다. 1834년 흥선부정(興宣副正)에 봉작된 것을 시작으로 여러 품계를 거쳤으나, 왕실과의 연고는 그의 출세에 큰 도움이 되지 못했다. 당시 정권을 장악하고 있던 안동 김씨 세력의 견제로 인해 왕족임에도 불구하고 중요한 관직에 오르지 못했으며, 가난으로 인해 부유한 왕실 인척들에게 굴욕을 겪기도 했다.[3] 생계를 위해 직접 그린 난초 그림을 팔아야 할 정도였다.[4]

1841년 흥선정(興宣正)을 거쳐 1843년에는 '''흥선군(興宣君)'''에 봉해졌다. 이후 효현왕후 국상 때 수릉관(守陵官)을 맡고, 1846년 수릉 이장 때 도감(都監)에 참여한 공로로 품계가 오르기도 했으나[31], 여전히 정치적 영향력은 미미했다. 1847년에는 종친부의 실질적 운영을 맡는 유사당상이 되어 왕족(선파인)의 신역 면제를 관장하는 등 종친부의 권한 확대를 시도하며 안동 김씨 세력과 정치적 거래를 꾀하기도 했다.[32] 같은 해 청나라에 가는 동지사의 수행원으로 베이징을 다녀왔고, 이후 비변사 당상, 오위도총부 도총관 등의 한직을 거쳤다.

헌종이 후사 없이 승하하자 왕위 계승 후보로 거론되었으나, 안동 김씨 세력에 의해 배제되었다. 철종 즉위 후 세도정치가 더욱 강화되고 왕족에 대한 감시가 심해지자, 흥선군은 안동 김씨의 경계를 피하기 위해 일부러 파락호처럼 행세하며 위기를 모면하려 했다. 그는 천희연, 하경일, 장순규, 안필주 등 소위 "천하장안"이라 불린 시정잡배들과 어울려 다니며 기생집을 드나들고 술에 취해 지내는 모습을 보였다. 이러한 행태 때문에 안동 김씨 세력은 그를 '궁도령(宮道令)'이라 얕보며 경계를 풀었다. 이 시기 그는 세도가의 집을 찾아다니며 구걸하다시피 음식을 얻어먹거나 도움을 청하는 등 굴욕적인 생활을 감수해야 했다. 그러나 이는 세도가들의 감시망에서 벗어나 후일을 도모하기 위한 위장술이었으며, 어려운 시기에도 김병학, 김병국 등 일부 안동 김씨 인사들과 관계를 유지하며 경제적 지원을 받는 등 훗날 집권을 위한 인맥 기반을 다져나갔다.

2. 1. 3. 수학과 교류

아버지 남연군으로부터 한학을 배웠으며, 인척 관계를 통해 추사 김정희의 문하에 들어가 글과 그림을 배웠다. 흥선대원군은 유학과 사서오경에도 능통했으며, 서예와 회화에도 뛰어난 재능을 보였다.[3] 특히 김정희에게 배운 영향으로 사군자(난초, 매화, 대나무 등) 그림에 능숙했으며, 그가 그린 난초 그림인 석파란은 유명하다. 초기에는 왕족임에도 불구하고 안동 김씨의 세도 정치 하에서 가난하여 난초 그림을 팔아 생계를 유지하기도 했다.[4][3]정치적 입지를 다지기 위해 다양한 인물들과 교류했다. 조성하의 소개로 그의 이모이자 안동 김씨 세력에 맞서던 풍양조씨 가문의 신정왕후와 만나게 되었다. 흥선군은 신정왕후와 긴밀한 관계를 맺고, 자신의 둘째 아들 명복(고종)을 철종의 후계자로 삼기로 밀약했다. 이를 위해 궁중의 환관과 궁녀들을 포섭하고 다른 왕족들과의 관계도 강화했다.

당시 강력한 세력을 형성하고 있던 안동 김씨와도 관계를 맺으려 노력했다. 김병학, 김병국 등 안동 김씨의 주요 인물들과 교류하며 그들 중 일부의 지지를 얻기도 했다. 이는 세도 정치의 중심 세력 내부에서도 정치적 기반을 마련하려는 시도였다.

2. 2. 권력 장악

안동 김씨의 세도정치 아래 왕족으로서 불우한 처지에 놓여 있던 흥선군은 세도가의 주목과 견제를 피하기 위해 의도적으로 파락호처럼 행세하며 때를 기다렸다. 그는 시정의 무뢰배들과 어울리고 투전에 참여했으며, 세도 가문의 잔칫집을 찾아다니며 음식을 구걸하는 등 굴욕적인 모습을 보이기도 했다. 소설가 김동인은 그의 작품 《운현궁의 봄》에서 당시 흥선군이 겉으로는 술에 취해 사는 듯 보였으나 속으로는 남다른 기개를 품고 있었다고 묘사하기도 했다.이 시기 흥선군은 안동 김씨 세력가들에게 노골적인 멸시와 조롱을 받았다. 김병기는 그를 대놓고 무시했으며, 김병기의 문객이었던 심의면은 흥선군을 '궁도령'이라 부르며 조롱했다. 남병철 역시 흥선군을 멸시했던 인물 중 하나로 꼽힌다. 이러한 수모는 훗날 흥선군이 권력을 잡은 뒤 이들에 대한 정치적 보복으로 이어졌다. 한편으로는 풍수지리를 신봉하여 아버지 남연군의 묘를 충청남도 예산군의 명당으로 이장하고 발복을 기다리는 모습을 보이기도 하였다.

1864년 1월, 철종이 후사 없이 승하하자 왕위 계승 문제가 대두되었다. 왕위 결정권은 왕실 최고 어른인 신정왕후(헌종의 어머니)에게 있었다.[3][6] 신정왕후는 흥선군의 둘째 아들인 11세의 이명복을 효명세자의 양자로 삼아 익성군(翼成君)으로 봉하고 왕위 계승자로 결정했다.[6][3] 이로써 이명복은 조선의 제26대 왕 고종으로 즉위했고, 그의 아버지 흥선군은 살아있는 국왕의 아버지에게 주어지는 특별한 칭호인 대원군으로 봉해졌다.[5][3] 고종의 나이가 어렸으므로 신정왕후가 수렴청정을 시작했으나, 실질적인 통치 권한은 대원군에게 위임되어 그가 섭정으로서 국가 권력을 장악하게 되었다.[3]

2. 2. 1. 고종 즉위와 섭정

흥선대원군은 그의 둘째 아들 이명복이 왕으로 선택되면서 권력을 잡게 되었다.[5]

1864년 1월, 철종이 후사 없이 승하하자 다음 왕위를 결정할 권한은 왕실 최고 어른인 대비들에게 있었다. 당시 대비는 신정왕후(헌종의 어머니), 명헌왕후(헌종의 왕비), 그리고 철인왕후(철종의 왕비) 세 명이었으며,[6] 왕위 계승자를 결정할 권한인 책봉권은 이들 중 가장 연장자인 신정왕후에게 있었다.[3]

신정왕후는 철종 승하 직후, 당시 11살이던 이하응의 아들 이명복을 궁으로 불러들였다. 1864년 1월 16일, 이명복은 신정왕후에 의해 익성군(翼成君)으로 봉해졌고, 다음 날인 17일에는 아버지 이하응이 살아있는 국왕의 아버지에게만 주어지는 특별한 칭호인 대원군으로 봉해졌다. 1월 21일, 익성군 이명복은 조선의 새로운 왕, 고종으로 즉위하였고, 신정왕후가 수렴청정을 시작했다.[3] 이명복이 왕으로 선택된 것은 "이씨 종친 중 적합한 생존 남성 중 왕실과 가장 가까운 혈족이었기 때문"이었다.[3]

고종의 나이가 어렸기 때문에, 신정왕후는 대원군에게 아들 고종의 통치를 보좌하도록 요청했다. 형식상 신정왕후가 수렴청정을 하는 형태였으나, 실제로는 대원군에게 모든 권한을 위임하여 대원군이 국가의 실질적인 통치자로서 섭정의 역할을 수행하게 되었다.[3] 조정에서는 생존 중인 대원군의 지위와 예우에 대한 논의가 있었는데, 국왕 이상의 대우를 하되 정치에는 간섭할 수 없는 명예직으로 하자는 의견도 있었으나, 최종적으로는 국왕보다는 아래, 삼정승보다는 높은 지위로 결정되었다. 이로써 대원군은 신정왕후를 보좌한다는 명분 아래 합법적으로 정치에 참여할 수 있게 되었다.

고종 즉위 후 왕비 간택 문제가 남아있었다. 고종의 어머니인 여흥 민씨는 자신의 친척인 민씨를 왕비로 추천했다. 대원군은 민씨를 "결단력 있고 침착한 여인"으로 평가하면서도 다소 불안감을 느꼈지만, 결국 혼인을 허락했다. 이는 훗날 대원군에게 가장 강력한 정치적 경쟁자를 만들어주는 결과를 낳게 되었다.[6]

2. 2. 2. 개혁 정치

흥선대원군은 그의 섭정 기간 동안 여러 개혁을 시도했다. 그의 주요 목표는 19세기 초 왕권을 약화시킨 안동 김씨 중심의 세도정치 세력을 분쇄하고 왕권을 강화하는 것이었다.[7]1864년 집권한 흥선대원군은 즉시 정부 개혁과 중앙 집권 강화에 착수했다. 그는 노론 일당 독재를 종식시키고, 당파나 신분의 귀천을 가리지 않고 능력에 따라 인재를 등용하는 인사 정책을 펼쳤다. 왕권 유지를 위해 왕족을 주요 관직에 발탁했으며, 조선 건국 이래의 관례를 깨고 서자에게도 과거 응시 자격을 부여하고 요직에 임명하는 등 여러 세력 간의 균형을 통해 왕권을 강화하고자 했다. 또한 강력한 반부패 운동을 주도하고, 문제가 있는 왕족을 징계했으며, 양반 계층에게도 세금을 부과했다.[3][6]

미국의 역사학자 브루스 커밍스는 이러한 개혁이 혁명이라기보다는 복고적인 성격이 강했으며, 흥선대원군이 세종 시대로 돌아가고자 했다고 평가했다.[6]

흥선대원군의 주요 업적 중 하나는 경복궁 중건이다. 경복궁은 태조 때 창건되었으나 1533년 화재와 임진왜란을 거치며 대부분 소실되었다. 궁궐 중건에는 7년 5개월이 소요되었으며, 이는 조선 왕조 역사상 가장 큰 비용이 든 사업 중 하나로 평가된다.[3] 이 과정에서 안동 김씨 세력은 더욱 약화되었고 왕실의 권위는 높아졌으며, 안동 김씨는 거의 모든 권력을 상실하게 되었다.[4] 공문서에는 왕의 교지 대신 "대원위 분부(大院位分付)"라는 표현을 사용하여 자신의 권위를 드러냈다.

대외적으로는 쇄국 정책을 유지하며 서구 열강의 통상 요구를 거부했다.

그러나 흥선대원군의 개혁은 일부 비판적인 평가도 받는다. 일각에서는 그가 "너무 고압적이고 재치 없었다"고 지적하기도 한다.[7] 또한 그의 정책은 오래 지속되지 못했는데, 1874년 고종이 성년이 되어 친정을 선포하면서 흥선대원군은 사실상 정계에서 은퇴하게 되었고, 그가 추진했던 많은 개혁 조치들이 폐지되었다.[7]

2. 2. 3. 쇄국 정책

통상 수교 거부 정책, 즉 쇄국 정책에 대해서는 '조선의 발전을 가로막은 폐쇄정책'[48]이라는 평가와 함께, 당시 독일 상인 오페르트의 남연군 묘 도굴 사건(오페르트 도굴 사건), 두 차례의 외세 침공(병인양요, 신미양요), 특히 병인양요 당시 프랑스군의 만행과 문화재 약탈 등 서구 열강의 위협이 대원군으로 하여금 경계심을 갖게 만든 자구책이었다는 평가도 존재한다. 또한, 이는 대원군이 중시했던 백성을 편안케 하고 조선을 국제사회에서 살아남게 하려는 국제적 공존을 위한 정책이었으며, 신미양요 당시 미국 함대 사령관 로저스에게 보낸 치서(致書)에서도 이러한 입장이 드러난다는 주장이 있다.[48]흥선대원군(Heungseon Daewongun|흥선대원군eng)의 외교 정책은 미국의 역사학자 브루스 커밍스(Bruce Cumings)의 설명처럼 "조약 없고, 무역 없고, 천주교인 없고, 서구 없고, 일본 없다"는 말로 요약될 수 있을 만큼 단순 명료했다. 그는 중국을 제외한 모든 외세로부터 조선을 고립시키려는 정책을 유지했으며, 중국을 가장 강력한 국가로 여겼다. 처음에는 러시아의 개항 요구를 프랑스의 힘을 빌려 막으려 했으나 프랑스가 협조를 거부하면서 1866년 병인박해가 일어나는 계기가 되기도 했다. 또한 평양에서 일어난 셔먼호 사건 처리에도 관여했다. 1868년에는 독일 상인 에른스트 오퍼트(Ernst Oppert)가 대원군의 아버지 남연군의 유골을 도굴하여 조선의 개항을 압박하려 시도한 사건(오페르트 도굴 사건)이 발생하면서 고립 정책은 더욱 강화되었고, 1871년 미국의 강화도 침공(신미양요) 이후에는 더욱 확고해졌다.

이러한 고립 정책은 단기적으로 조선 민중의 애국심을 고취하고 조선의 유교적 전통을 보호하는 효과를 가져왔다. 흥선대원군은 조선을 문화 제국주의와 서구화로부터 보호하여 전통을 지키고자 했다. 그러나 국제 관계 참여를 거부함으로써 시장 선택의 폭이 제한되었고, 조선에서 산업혁명이 일어날 기회를 놓치게 되었다. 대원군은 서구 국가들과 자유롭게 무역할 경우 필연적으로 발생할 서구 문화의 영향력 확대와 그로 인한 정부 통제력 약화를 우려했다. 당시 조선 왕조는 엄격한 신분제 사회였으며, 양반 귀족의 부는 상민 농민과 소작농에 기반하고 있었다. 대원군은 이러한 신분 질서의 붕괴를 막고자 했으며, 공정함과 문명화에 대한 지지를 표방했음에도 불구하고 상민의 해방은 곧 자신이 속한 양반 계층의 몰락을 의미했기에 이를 용납하기 어려웠다.

대원군이 서구화를 막기 위해 강경한 조치를 취하면서 조선의 국제 관계는 악화되었다. 외국인을 배척함으로써 기존의 질서를 보호하려 했지만, 그 대가로 발전과 근대화는 지연되었고 조선은 '은둔의 나라'로 남게 되었다. 그의 며느리인 명성황후를 비롯한 많은 이들은 당시 외국과의 교류를 선택했다면 일제강점기를 피할 수 있었을 것이라고 주장하기도 한다. 그러나 다른 한편에서는 고립 정책이 시행된 10여 년은 조선 왕조 전체 역사에서 짧은 기간이므로, 이 정책만으로 그러한 결과를 단정하기는 어렵다는 반론도 있다.

2. 3. 실각과 재집권 시도

1874년, 고종이 성년에 이르자 왕비인 명성황후의 영향 아래 친정을 선언하면서, 대원군은 정계에서 물러나게 되었다.[7]이후 대원군은 재집권을 시도했는데, 대표적으로 1881년에는 그의 서장자 이재선을 왕으로 추대하려는 음모가 있었다. 이는 고종을 폐위시키고 대원군 자신이 다시 실권을 잡으려는 계획이었으나, 사전에 발각되어 이재선은 1881년 10월 처형되었다. 이 음모에는 대원군의 측근들이 연루되었으나[10], 대원군 본인의 직접적인 연관성은 명확히 밝혀지지 않았다.

2. 3. 1. 최익현의 탄핵과 실각

1874년, 고종이 성년이 되자, 부인인 명성황후의 지지 속에서 직접 통치할 것을 선언했다.[7] 고종은 "왕실의 모든 책임을 완전히 맡는다"고 발표하며, 아버지인 대원군을 사실상 정계에서 은퇴시켰다.[7] 이는 대원군이 권력을 잡기 전 김좌근과 김흥근 등이 우려했던 상황, 즉 대원군이 대원군의 지위를 이용해 국정에 과도하게 간섭하여 나라의 법도를 바꾸고 혼란을 야기할 수 있다는 예견[40]과 일치하는 면이 있었다. 윤효정은 이러한 김좌근과 김흥근의 선견지명을 높이 평가하기도 했다.[41]대원군이 실각한 후, 그의 정책 중 일부는 수정되거나 폐지되었다. 1874년부터 단계적으로 철폐되었던 서원들이 다시 세워지기 시작했고, 붕당을 가리지 않고 인재를 등용하던 인사 정책도 점차 폐지되었다. 1874년 봄, 운현궁을 떠나 양주군 직동으로 물러난 대원군에 대한 고종의 대우는 이전과 달리 매우 인색했다. 이후 민승호가 정권을 장악하면서 남인 세력은 정치적으로 크게 위축되었다.[73] 조정은 어사를 파견하여 남인, 북인 출신 관료들과 대원군 시절 임명된 지방 수령들을 조사하여 파직시키거나 스스로 물러나게 했다. 이로 인해 남인 세력은 더욱 약화되었고, 성균관 유생들과 전국의 유생들이 이러한 조치에 반발하며 대궐 앞에서 항의했지만, 고종은 이를 받아들이지 않았다.[73]

한편, 대원군의 측근 세력은 최익현을 제거하려 했으나, 명성황후가 개입하여 최익현을 유배 보내는 선에서 그들의 시도는 실패로 돌아갔다.

2. 3. 2. 임오군란과 재집권

1882년 임오군란 당시 봉기한 구식 군대의 추대로 재집권하였다. 대원군의 측근인 허욱은 임오군란 때 병사 복장을 하고 대궐로 들어가 명성황후를 찾아 제거하려 했으나[70] 실패하였다. 허욱 등이 경복궁에 들이닥치기 전에 명성황후는 변복을 하고 홍계훈의 등에 업혀 궁궐을 벗어나 여주로 피신하였다. 이때 명성황후는 홍계훈의 누이 행세를 하여 도성을 빠져나갔다.6월 10일 난병들이 대궐을 침입하여 이최응, 민겸호, 김보현 등을 살해하였다. 난병들이 궁전으로 올라가 민겸호를 붙잡자, 그는 당황하여 흥선대원군을 보며 "대감 나를 제발 살려주십시오."라고 호소하였다. 그러나 흥선대원군은 쓴웃음을 지으며 "내 어찌 대감을 살릴 수 있겠습니까"라고 답했고,[77] 그 직후 민겸호는 계단 아래로 내동댕이쳐져 난병들에게 살해당하고 시신이 훼손되었다. 난병들은 "중전마마는 어디 계시느냐"며 소리치는 등 험악한 분위기를 이어갔다.[77]

한편, 대원군의 부인인 부대부인 민씨도 입궐했는데, 그녀가 명성황후를 자신이 타고 온 가마에 숨겨 나왔다는 소문이 돌자 한 궁인이 이를 난병들에게 밀고하였다.[77] 난병들이 가마를 부수려 할 때, 무예별감 홍재희(훗날 홍계훈으로 개명)가 나타나 '그 여인은 상궁으로 있는 내 누이동생이니 오인하지 말라'고 외친 뒤 명성황후를 업고 궁궐을 빠져나왔다.[77][78]

봉기군의 추대로 입궐한 흥선대원군은 고종에게 임오군란 사태 수습을 위한 전권을 위임받자 이를 기회로 정권을 다시 잡으려 하였다.[45] 그는 명성황후가 이미 죽었다고 거짓으로 보고하고 국상(國喪)까지 치렀다. 이후 기존의 무위영(武衛營), 장어영(壯禦營), 별기군(別技軍)을 폐지하고 5군영을 복설했으며, 통리기무아문을 폐지하고 삼군부를 다시 설치하는 등 자신의 집권기 정책으로 되돌리려 하였다.[45]

그러나 이러한 재집권은 오래가지 못했다. 명성황후 측과 내통한 청나라가 군사적으로 개입하면서 임오군란은 진압되었다. 청나라 측은 흥선대원군이 친중파 민씨 세력을 전복하려 했고,[7] 혼란을 야기하여 일본군을 조선으로 끌어들여 동아시아 정세에 군사적 갈등 위험을 초래했으며,[7] 종속국인 조선의 정부 기반을 위협했다고 판단했다.[7] 조선 주재 청나라 외교관 마건충은 흥선대원군이 "황제가 조선 국왕에게 위임한 권력을 찬탈했다"는 불경죄를 명분으로[7] 그를 체포하였다. 흥선대원군은 이홍장 등 청나라 세력에 의해 인천항에서 배에 태워져 톈진으로 압송되었고, 재집권 1개월 만에 실각하였다.[7] 군란 진압 후 허욱 등 대원군의 측근들은 처형되었다.[70]

청나라로 끌려간 흥선대원군은 보정부(保定府)에 감금되어 '흉선대원군(凶鮮大院君)'이라는 멸칭으로 불리는 등 홀대 속에서 지내야 했다.

2. 3. 3. 이후의 정치 활동

1873년 11월 권좌에서 물러난 후, 흥선대원군은 둘째 아들 고종 및 명성황후와 정치적으로 대립하는 관계가 되었다.[70] 그는 기회가 될 때마다 고종과 명성황후를 탐탁지 않게 여겨 폐위시키고, 자신의 장손인 이준용을 왕위에 앉히려 시도했다.[70] 이는 이준용을 내세워 자신이 다시 섭정을 하려는 의도였으며[70], 호탕한 성격의 이준용이 자신과 통하는 면이 있다고 보았기 때문이다.실각 이후 대원군은 여러 사건의 배후로 지목되었다. 1874년 민승호 일가가 폭탄 테러로 사망한 사건[71]과 1876년 이준용 추대 음모의 배후로 의심받았으나, 구체적인 증거는 발견되지 않았다. 1875년 11월에는 흥인군의 집에 원인 모를 화재가 발생했는데[72], 이 역시 대원군의 소행이라는 의혹이 제기되었다. 당시 대원군의 식객이었던 신철균의 문객 장씨가 용의자로 체포되어 처형되었고, 신철균도 조사를 받았으나 혐의점을 찾지 못했다.[72] 그럼에도 고종과 명성황후는 1876년 신철균을 화적(火賊)의 주모자로 다시 체포하여 국문했다.[72]

한편, 이항로, 기정진, 유인석 등 위정척사파 유학자들의 지지와 더불어, 민씨 정권의 재정 탕진 문제도 대원군에게 재집권의 명분을 주었다. 황현의 기록에 따르면, 고종과 명성황후는 원자가 태어난 후 8도 강산을 돌며 제사를 지내는 등 사치스러운 생활로 국고를 탕진했으며, 이로 인해 대원군 시절 비축된 재물이 1년도 안 되어 바닥나 매관매직이 성행했다고 한다.

'''민승호 일가 암살 사건 (1874년)'''

1874년 봄 경복궁 화재로 고종이 창덕궁으로 거처를 옮겼고[74], 비슷한 시기 민승호의 집에도 화재가 발생했다.[74] 이 사건들의 배후로도 대원군이 지목되었으나 증거는 없었다.

1874년 11월, 민승호의 집에 정체불명의 함이 배달되었다. 민승호가 함을 열자 강력한 폭발이 일어나 민승호 본인과 그의 아들, 그리고 양어머니이자 명성황후의 친어머니인 한창부부인 이씨가 사망했다.[74]

"함을 열어 보니 구멍이 있었는데, 자물쇠로 잠겨져 있었다.

겉에 열쇠가 있어 열어보니 요란한 소리와 함께 불이 일어났다.

열 살인 그의 아들은 할머니와 함께 그 자리에서 죽었고, 민승호는 높이 떴다가 떨어졌는데

온몸이 시커멓게 탄 채로 말 한마디 하지 못하다가 하루 만에 죽었다."

민승호는 죽기 직전 운현궁을 가리켰다는 설이 있으며[75], 이 사건으로 명성황후는 대원군을 깊이 원망하게 되었으나[75], 진상은 끝내 밝혀지지 않았다. 이 사건과 흥인군 집 방화 사건 모두 대원군의 음모라는 의심 속에 조사가 이루어졌고, 앞서 언급된 장씨와 신철균이 연루 혐의로 처벌받았다.[75] 민영익은 이 사건의 배후를 대원군으로 단정하고 복수를 다짐하기도 했다.[79]

'''이재선 추대 음모 (1881년)'''

1881년 9월 13일, 대원군 계열의 인사였던 안기영 등이 흥선대원군의 서장자 이재선을 왕으로 옹립하려던 음모가 내부 고변으로 발각되었다. 이 사건으로 안기영, 이재선 등은 처형당했다. 흥선대원군이 배후로 관련되었다는 의혹이 강했으나[125], 국왕의 생부라는 이유로 처벌받지 않았다. 이윤용과 황현 등은 대원군이 이재선을 이용해 권력을 잡으려 했으며, 실패할 경우 책임을 전가할 계획이었다고 보았다.[126][128] 대원군은 거사 직전 성공 가능성이 낮다고 판단하고 관련자들을 다른 죄목으로 체포하여 자신과의 연관성을 차단하려 시도하기도 했다.[126][127]

'''임오군란과 청나라 압송 (1882년)'''

1882년 임오군란 당시, 봉기한 구식 군대의 추대로 재집권하였다. 대원군의 측근 허욱은 군란 중 명성황후를 찾아 제거하려 했으나 실패했다.[70] 명성황후는 홍계훈의 도움으로 궁궐을 탈출하여 여주에 은신했다. 대원군은 입궐 후 민겸호, 김보현 등이 살해당하는 것을 방관했으며[77], 명성황후가 죽었다고 거짓 보고하고 국장까지 치렀다. 이후 통리기무아문과 별기군 등을 폐지하고 5군영과 삼군부를 복설하는 등 자신의 정책으로 회귀하려 했다.[45] 그러나 민씨 세력과 내통한 청나라 군대가 개입하여 군란을 진압했고, 대원군은 이홍장 일파에게 납치되어 톈진으로 압송되었다.[58] 이로써 그의 재집권은 약 1개월 만에 끝났다.

'''톈진 유폐 생활 (1882년 ~ 1885년)'''

1882년 7월 12일, 청나라 장수 오장경과 마건충은 대원군을 강제로 배에 태워 톈진으로 납치했다. 그는 톈진 외곽의 보정부(保定府)에 4년간 억류되었다.[58] 청나라 관리들은 그를 '흉선대원군(凶鮮大院君)'이라 부르며 멸시했으나, 그는 이홍장 등과의 격론에서 기개를 굽히지 않았다고 전해진다. 유폐 기간 동안 그는 난초를 그리며 소일했고, 그의 난초 그림은 중국에서도 인기가 있었다고 한다. 장남 이재면이 1882년 12월과 1883년 5월에 방문하여 그를 봉양했다.[58]

대원군은 굴욕적인 상황 속에서도 비밀리에 한글 편지를 써서 국내로 보내 자신의 구원을 요청했다.[79] 그는 편지에서 민영익이 자신에게 복수하려 한다는 소식을 듣고 아들 이재면에게 도움을 청하기도 했다.[79]

'''귀국과 재기의 시도'''

1885년, 민씨 정권이 친러 정책을 펴며 청나라를 견제하려 하자, 청나라는 러시아를 견제할 목적으로 위안스카이 등의 주선 하에 대원군을 귀국시켰다.[58] 명성황후와 민영익 등은 그의 귀국을 강력히 반대했다. 귀국 후 운현궁에 칩거하며 재기를 노렸으나[58], 고종과의 관계는 냉랭했다. 그는 고종이 명성황후에게 휘둘린다고 판단하고, 고종을 폐위시킨 뒤 아들 이재면이나 손자 이준용을 옹립하려는 계획을 세웠다. 특히 활달한 성격의 손자 이준용에게 기대를 걸고 그를 왕으로 추대하려는 시도를 계속했다. 1887년 위안스카이와 결탁하여 이준용을 추대하려던 계획은 실패로 돌아갔다.[58]

'''동학 농민 운동과의 연계'''

1890년부터 1892년까지 전봉준은 한때 흥선대원군의 식객으로 있었다.

1890년대 초반, 전봉준은 운현궁에서 대원군의 문객 생활을 한 인연이 있었다.[81] 1893년 2월, 전봉준은 한성부에서 대원군을 만나 "나라와 인민을 위해 한번 죽고자 한다"는 뜻을 밝혔다고 한다.[84] 이 만남 이후 세간에는 둘 사이에 밀약이 있었다는 소문이 돌았다.[84] 대원군은 1893년 2월 동학교도들의 경복궁 앞 복합 상소 사건과 3월 전봉준이 보은에서 대규모 집회를 이끈 것을 주목하며, 동학 세력을 이용해 이준용을 왕으로 추대하려 시도했다.[86] 정교는 1893년 2월의 동학교도 상경 시위가 대원군의 사주로 이루어졌다고 주장했다.[86]

1894년 봄 동학 농민 운동이 발발하자, 대원군은 전봉준, 손화중 등 일부 동학 지도자들과 연계하여[58] 민씨 정권 축출과 자신의 섭정 복귀를 모의했다는 견해가 있다. 손화중의 부인은 남편이 대원군을 만나고 서신도 받았다고 증언했다.[87]

'''운현궁 폭탄 테러 (1892년)'''

1892년 봄, 운현궁에서 화약이 터지고 여러 건물에 장치된 화약이 발각되는 사건이 발생했다. 황현은 이 사건의 배후로 명성황후를 지목하며, 민승호 일가 폭사 사건에 대한 정치적 보복극이라고 주장했다.[71][82] 대원군의 사랑채와 이재면, 이준용 부자의 거처에도 폭약이 설치되었으나 점화되지 않은 채 발견되었다.[71][82]

'''갑오개혁 시기 (1894년)'''

1894년 6월 21일, 일본군이 경복궁을 점령한 후, 대원군은 일본 측의 추대로 입궐하여 정권을 장악했다(제3차 집권).[86] 그는 "조선 영토를 한 뼘도 요구하지 않겠다"는 일본 측의 약속을 믿고 협력했다.[2][86] 집권 초기, 대원군과 이준용은 명성황후 폐서(廢庶)를 시도했으나 일본 공사관의 반대로 무산되었다.[88][86]

대원군의 장손. 대원군은 아들들보다 활달하고 적극적인 성격의 손자 이준용을 총애하였다.

대원군은 동학 농민군의 재봉기를 이용하여 정권을 공고히 하려 했다. 이준용을 통위사로 임명하여 병권을 장악하게 하고[95], 농민군이 상경하면 토벌을 명분으로 군사를 일으켜 개화파 정부를 전복하고 이준용을 왕위에 올릴 계획을 세웠다.[93][95] 이 계획은 농민군이 금강 유역까지 진격하면 이준용이 토벌군을 이끌고 출진하여 농민군과 합세, 한성부를 점령하고 김홍집 등 개화파 인물들을 제거한 뒤 고종을 상왕으로 물러나게 하고 이준용을 즉위시킨다는 구체적인 시나리오까지 포함했다.[95][97] 그러나 평양성 전투에서 청나라 군대가 패배하고[96], 이 정변 음모가 일본 공사관에 발각되면서 계획은 실패로 돌아갔다.

일본 측은 대원군이 자신의 정치적 목적에만 관심이 있고 개혁에는 소극적이라고 판단하여[2], 1894년 10월 이후 그의 공직 사퇴를 압박했다. 이노우에 가오루 일본 공사는 대원군에게 정치 불간섭을 약속하게 했다.[2] 대원군은 항일 운동에 대해 사과하고 손자 이준용의 선처를 부탁하며 정계에서 물러났다.[99]

'''개화파 암살 시도 (1894년)'''

1894년 9월, 이준용 추대 계획이 차질을 빚자 대원군은 개화파가 방해한다고 판단하여 암살을 지시했다. 그는 고종주, 김국선 등에게 김홍집, 김가진, 김학우, 이완용, 이윤용, 안경수, 유길준, 박정양 등 개화파 핵심 인물들의 제거를 명령하는 서신을 네 차례 보냈다.[90][91] 1894년 10월 3일 밤, 자객들이 김학우의 집을 습격하여 그를 살해했으나, 다른 인물들에 대한 암살은 경계 강화로 실패했다.[91] 이 사건으로 개화파 관료들은 공포에 떨었으며, 일부는 지방관 전출을 희망하기도 했다.[91] 암살 관련자들은 1895년 5월 체포되어 처형되거나 유배되었다.[93]

'''을미사변 연루 의혹 (1895년)'''

1895년, 대원군은 명성황후가 개화파를 제거하려 한다는 정보를 입수하고[29], 김홍집, 유길준 등 갑신정변 이후 민씨 세력에게 박해받던 급진 개화파와 손을 잡았다.[100] 그는 명성황후 제거의 필요성을 일본 공사관 측과 논의했으며[29], 유길준은 대원군이 명성황후 암살을 위해 일본 측의 도움을 요청한 것이 큰 실수였다고 지적했다.[29]

1895년 8월, 새로 부임한 미우라 고로 일본 공사와 오카모토 류노스케 등은 명성황후 제거 계획에 대원군을 끌어들였다. 대원군은 처음에는 거절했으나 결국 협력하기로 하고, 8월 16일 공덕리 별장에서 오카모토가 제시한 각서에 서명했다. 각서에는 거사 후 국왕 보필 및 궁중 감독 역할만 하고 정치에는 간섭하지 않는다는 내용이 담겨 있었다.[102] 이 자리에는 아들 이재면과 손자 이준용도 동석했다.[102] 대원군은 거사 직전 '민씨 척족 척결'을 명분으로 내세운 고유문을 발표하여 자신의 거사 취지를 밝혔다.[102]

1895년 10월 8일 을미사변 당일 새벽, 대원군은 일본 낭인들과 조선인 협력자들이 경복궁으로 향할 때 동행했다. 명성황후가 시해된 후, 대원군은 고종의 부름을 받는 형식으로 입궐하여 아들 이재면을 궁내부대신에 임명하고 다시 권력을 장악했다.[102] 손자 이준용은 사건 직후 석방되었고, 대원군은 만일의 사태에 대비해 이준용에게 일본 망명을 지시했으나 그는 국내에 머물렀다.

을미사변의 배후로 대원군을 지목하는 시각이 국내외에 존재했다. 유길준은 미국인 은사 모스에게 보낸 편지에서 대원군이 명성황후 암살을 위해 일본과 협력했다고 명시했다.[29] 사학자 박은식 역시 대원군의 행위를 비판하며 감정이 양심을 가린 결과라고 평가했다.[104]

'''기타 의혹'''

- 이하전 제거 연루 의혹: 집권 전, 철종의 잠재적 후계자였던 도정궁 이하전의 사사(賜死)에 대원군이 관여했다는 의혹이 제기되었다. 박제형의 근세조선정감에는 남병철이 대원군에게 이하전의 역모 연루 여부를 떠보자 대원군이 크게 놀랐다는 일화가 기록되어 있다.

- 완은군 모역 사건 (1881년): 대원군의 서장자 이재선이 고종 폐위 및 왕위 추대 음모로 처형된 사건에서, 음모자들이 대원군의 측근이었음에도 그의 직접적인 연루 여부는 공식적으로 밝혀지지 않았다.[10] 그러나 많은 정황상 대원군의 개입이 강력히 의심되었다.

2. 4. 죽음

1895년 말, 대원군의 행동을 제약하는 법이 제정되어 그는 사실상 유폐 생활을 강요당했다. 1896년 아관파천이 일어나자 정계에서 은퇴하여 다시 양주로 가서 은거하였다. 1898년 1월 부인 여흥부대부인 민씨가 사망한 후, 같은 해 2월 운현궁 별장 아소당의 정침(正寢)에서 사망했다. 사망 직후 윤 3월 26일 '아소당' 뒤뜰에 묻혔으며[105], 묘소는 흥원(興園)이라 명명되었다. 만년에는 국태공이라는 별칭으로도 불렸다.고종은 을미사변의 배후 인물 중 하나로 흥선대원군을 의심했다. 이로 인해 부자 관계는 악화되어, 1898년 흥선대원군이 사망했을 때 고종은 그의 장례식에 참석하지 않았다.[106] 한성부에서는 7일장을 치렀으나, 고종은 장례식 참석을 거부했다. 흥친왕 이재면은 고종의 눈치를 보며 부친의 부음을 알리는 것조차 주저했다고 전해진다. 그러나 상여가 노제를 지낸 뒤 서문(西門)으로 나갈 때, 고종은 마루에 서서 담 너머로 상여 행렬을 바라보며 오랫동안 대성통곡했다고 한다.[107] 그 통곡 소리가 밖에까지 들릴 정도였으며[107], 상여가 공덕리로 향하는 것을 보고 서대문 밖까지 따라갔다는 기록도 있다.[106]

대한제국 건국 1년 남짓 지난 시점에 사망했으며[7], 순종 즉위 후인 1907년 8월 26일 장례원경(掌禮院卿) 이중하(李重夏)가 대원왕으로 추존할 것을 건의하였다.[108] 같은 해 10월 1일 대원왕(大院王)으로 추봉되었고[108], 시호는 헌의(獻懿)로 정해졌다. 이에 따라 '''헌의대원왕'''(獻懿大院王) 또는 '''흥선헌의대원왕'''(興宣獻懿大院王)으로 불리기도 한다.

3. 평가와 비판

외모에 대해서는 '형형한 눈빛과 매섭고도 날카로운 하관[37]'이라는 묘사가 있다.

3. 1. 긍정적 평가

대원군은 붕당의 근거지로 오랫동안 면세 특권을 누리며 폐단을 일으키던 서원을 47개소만 남기고 모두 철폐하였다.[63] 임진왜란 때 조선에 군대를 파병한 명나라 만력제의 사당인 만동묘 역시 철폐하였는데, 이 과정에서 최익현을 비롯한 유생들의 강한 반발에 부딪혔다. 그러나 대원군은 서원 철폐에 대해 "진실로 백성에게 해가 되는 것이 있으면, 비록 공자가 다시 살아난다 하더라도 나는 용서하지 않겠다"고 말하며 개혁 의지를 굽히지 않았다. 이는 오랜 폐단을 청산하고 국가 재정을 확보하려는 조치로 평가받는다.헐버트(Homer Hulbert)는 저서 《대한제국멸망사》에서 흥선대원군을 개성이 강하면서도 오만한 기질을 가진 인물로 묘사했다. 백성들이 그를 미워하면서도 한편으로는 존경했으며, 한국 정치 무대에서 보기 드문 거물이었다고 평가했다.[37] 또한 매사에 반항적 기질을 보였고, 어떤 난관에 부딪히더라도 자신의 뜻을 관철하는 불굴의 투지를 가진 사람이었다고 서술했다.[37]

작가 김동인은 역사 소설 《운현궁의 봄》에서 대원군이 지배계급의 횡포 아래 인권을 존중받지 못하는 민중의 고통을 깊이 이해하고 공감했을 것이라고 묘사했다. 소설 속에서 대원군은 부당하게 추방당할 위기에 처한 백성들을 보며 자신의 무력함을 탓하고 그들의 아픔을 함께 느끼는 인물로 그려진다. 김동인은 대원군을 호랑이 같은 기개를 지녔으면서도, 안동 김씨 세력의 탄압 속에서 때를 기다리며 인내할 줄 아는 깊이 있는 인물로 해석했다.

통상 수교 거부 정책에 대해서는 조선의 발전을 가로막았다는 비판도 존재하지만[48], 당시 시대적 상황을 고려해야 한다는 반론도 있다. 독일 상인 오페르트의 오페르트 도굴 사건, 두 차례의 외세 침공(병인양요, 신미양요), 특히 병인양요 당시 프랑스군의 만행과 문화재 약탈 등 서구 열강의 침략적 행태는 대원군으로 하여금 외세에 대한 강력한 경계심을 갖게 하기에 충분했다는 것이다. 따라서 통상 수교 거부 정책은 이러한 위협에 맞선 자구책으로 이해될 수 있다. 나아가 이 정책이 단순히 문을 닫는 것이 아니라, 백성을 보호하고 격동하는 국제 정세 속에서 조선의 생존을 도모하려 했던 국제적 공존 모색의 일환이었다는 평가도 있다. 이러한 주장은 신미양요 당시 미국 함대 사령관 로저스에게 보낸 외교 문서(치서, 致書)에서도 그 의도가 드러난다고 본다.[48]

3. 2. 부정적 평가

붕당의 근거지로 특권을 누리던 서원을 47개소만 남기고 철폐하고, 임진왜란 때 조선을 도운 명나라 만력제의 사당인 만동묘를 철폐한 조치는 최익현을 비롯한 유생들의 거센 반발을 샀다. 대원군은 서원 철폐에 대해 "진실로 백성에게 해가 되는 것이 있으면, 비록 공자가 다시 살아난다 하더라도 나는 용서하지 않겠다"고 말하며 강한 의지를 보였으나, 이는 전통적 가치를 중시하던 유학자들과의 갈등을 심화시켰다. 또한 천주교 박해(병인박해)와 동학 탄압, 서원 정리 과정에서의 유학자 탄압은 인권 및 종교 탄압이라는 비판을 받는다.통상 수교 거부 정책은 '조선의 발전을 가로막은 폐쇄정책'[48]이라는 비판을 받는다. 서구 문물과 과학기술 유입을 차단하여 발전의 기회를 막았다는 것이다. 물론 오페르트의 남연군 묘 도굴 사건이나 병인양요, 신미양요 등 서구 열강의 위협 속에서 취해진 자구책이라는 평가[48]도 있지만, 결과적으로 조선의 근대화를 지연시켰다는 비판에서 자유롭기 어렵다. 의열단 단장 김원봉 역시 병인양요와 신미양요에서의 승리가 국수주의적 견지에서는 통쾌할지 몰라도, 세계 정세 속에서는 민족의 장래를 그르친 어리석은 결정이었다고 비판했다.[111] 병인양요는 천주교 탄압이 빌미가 되어 프랑스의 침공을 초래한, 불필요한 전쟁이었다는 비판도 존재한다.

경복궁 중건은 당시 조선의 어려운 경제 상황을 고려하지 않은 무리한 사업이었다. 재정 부족을 메우기 위해 당백전이라는 고액 화폐를 발행했으나, 이는 극심한 인플레이션을 유발하여 경제를 혼란에 빠뜨렸고, 장기적으로는 국력 약화의 한 원인이 되었다는 비판이 있다.

황현은 대원군의 월권행위와 독재를 비판했다. 그에 따르면, 이전의 세도 정치는 여러 인척이 관여하며 서로 견제했지만, 대원군 집권기에는 모든 권력이 그에게 집중되어 음관 하나, 변방 장수 하나 임명하는 것조차 대원군의 손을 거쳐야 했다.[37] 인사 명단도 대원군이 미리 작성하면 고종은 그대로 따를 뿐이었다.[37] 이는 국왕의 아버지라는 지위를 이용한 명백한 월권 행위였다. 또한 전국 각지에 세워진 선정비는 불법적인 관행을 없애려던 개혁의 목표와 모순되며, 자신의 권력을 과시하려는 의도로 해석될 수 있다.[37] 임용한은 선정비와 척화비 건립에서 대원군의 독재자적 면모가 드러난다고 평가했다.[37] 황현은 또한 '대원군분부'라는 다섯 글자가 막강한 위력을 발휘하여 관리와 백성들이 항상 두려움에 떨었으며, 대원군 실각 후 사람들이 기뻐했다고 기록했다.[68]

명성황후 암살에 개입했다는 점은 가장 큰 비판 지점 중 하나다. 대원군은 일본 공사관에 여러 차례 명성황후 제거를 요청했으며,[29] 을미사변 당시 일본 측에 협력했다는 의혹이 강하게 제기된다. 박은식은 이를 춘추전국시대 조돈(趙盾)의 왕 시해에 비유하며 감정이 양심을 가렸다고 비판했고,[104] 유길준 역시 일본 측에 도움을 요청한 것을 큰 실수라고 지적했다.[29] (다만 유길준은 명성황후가 먼저 개화파 제거를 계획했기 때문이라는 반론도 제시했다.[29]) 당시 조선에 주재하던 서구 외교관들도 일본의 책임을 물으면서도 사건의 주범으로 대원군을 지목하고 기피했다.[102][112] 윤치호는 그를 '대완근(大頑根)'[113], '이역(李逆)'[114], '이친(李親)'[115] 등으로 부르며 비판했다. 황현과 유길준 역시 그를 암살 협력자로 지목했다.

아들 고종을 몰아내고 다른 아들 이재면이나 손자 이준용을 왕위에 앉히려 한 쿠데타 시도 역시 비판받는다. 특히 1881년 이재선 역모 사건은 안기영, 허욱 등 대원군의 측근들이 체포되면서 그가 배후에서 사주했음이 드러났다. 비록 국왕의 친부라는 이유로 처벌받지는 않았지만, 사건 관련자들은 능지처참되거나 사사되었다. 이윤용은 대원군이 권력을 위해 친아들(이재선)마저 사지로 몰아넣으려 했다고 비판하며 고종에게 이를 고변했다.[128][126] 또한 청나라와 일본 군대를 끌어들여 정적을 제거하려 한 점도 부정적으로 평가된다.

고종 친정 이후 발생한 여러 사건의 배후로도 의심받았다. 1873년 경복궁 대화재,[117][118] 1874년 민승호 일가 폭사 사건,[71][119] 1875년 형 흥인군 집의 방화 사건[72] 등이 대표적이다. 특히 민승호 폭사 사건은 물증은 없으나 당시 많은 사람이 대원군의 복수극으로 여겼으며,[119] 이로 인해 명성황후와의 관계는 돌이킬 수 없게 되었다.[120] 민영익 역시 대원군을 배후로 지목하고 복수를 다짐했다. 임오군란 당시 흥인군이 난병에게 살해된 것[123][124] 역시 대원군의 사주라는 설이 있다. 대원군은 무능하고 욕심 많은 형 흥인군을 평소 무시했으며,[121] 경복궁 중건 당시 공사 책임을 물어 처형하려 하기도 했다.[57]

1894년에는 개화파 암살을 지시했다는 의혹도 있다. 법무협판 김학우 암살 사건 이후, 조희연, 안경수, 김가진 등 개화파 인사들은 신변의 위협을 느껴 지방관 전출을 원할 정도였다.[91] 이 사건의 주동자들은 사형당했고, 하수인들은 유배되었다.[93] 대원군파가 김홍집, 김가진, 김학우, 이완용, 안경수, 유길준, 박정양 등 개화파 핵심 인물 제거를 시도했으나 김학우 암살에 그쳤다는 평가가 있다.[93]

집권 전 도정궁 이하전 제거에 가담했다는 의혹도 있다. 박제형의 근세조선정감에 따르면 남병철이 이를 의심하며 떠보자 대원군이 크게 놀랐다고 한다.

동학 농민 운동 당시 농민군에게 거병을 사주했다는 의혹도 있다. 1894년 2월 21일자 주일 러시아 공사 미하일 히트로포(Mikhail Hitrovo)가 주조선 러시아 공사 칼 베베르(Karl L. Weber)에게 보낸 비밀 정보에는 대원군이 주도하여 폭동을 준비 중이며, 일본과 중국에서 무기를 구매하고 있다는 내용이 담겨 있다.[130]

개인적인 원한에 따른 보복 행위도 비판받는다. 파락호 시절 자신을 '궁도령'이라 조롱했던 심의면에게 앙심을 품고 집권 후 그와 아들들을 요직에서 배제했으며,[129] 김병기의 연회에서 독살당한 척 연극을 하여 그를 곤경에 빠뜨리려 했다. 화양동서원의 묘지기들에게 당한 수모를 기억했다가 집권 후 그들을 잡아다 죽였다는 의혹도 제기된다. 권력을 잡기 위해 안동 김씨 문중을 찾아가 굴욕을 감수한 모습 등은 권력욕의 화신으로 평가되기도 한다. 윤효정은 그가 김병기에게 청탁한 것을 '몰지각하며 비열하다[35]'고 평했다.

인재 등용에 있어서도 폭넓은 지지 세력을 확보하지 못하고 소수의 측근과 친인척에 의존했다는 비판이 있다. 소설가 장덕조는 불우했던 시절 겪은 경험 때문에 대인 관계의 폭이 좁아졌다고 평했다. 박은식은 대원군이 상나라의 이윤이나 주공처럼 될 수도 있었으나 학식이 부족했다고 아쉬워했다.[116]

정책 전반에 대해서는 '역사를 역행한 시대착오론자'[48][110]라는 평가와 '왕권 강화 및 국권 융성을 꾀한 개혁가'[48]라는 평가가 엇갈린다. 그의 개혁정치가 일시적으로 내부적 모순을 완화시키고 외세의 침략을 저지하는 성과를 거두기도 했으나, 모두 근본적으로 해결되지는 않았다는 평가도 있다.[45]

현재 대원군에 대한 평가는 병인박해의 피해를 입은 한국 천주교회, 안동 김씨, 여흥 민씨 가문 등 그와 관련된 여러 집단의 이해관계가 얽혀 있어 객관적인 평가가 쉽지 않은 측면이 있다.

4. 가족 관계

5. 흥선대원군이 등장하는 작품

=== 영화 ===

흥선대원군이 등장하는 영화는 다음과 같다.

=== 텔레비전 드라마 ===

흥선대원군이 등장하는 텔레비전 드라마는 다음과 같다.

=== 무용극·뮤지컬 ===

6. 기타

최익현 등 보수적 유학자들의 의견을 내세운 명성황후와 고종의 견제로 1873년 11월 실각하였고, 아들 고종이 직접 정치를 시작하게 되었다. 1874년 11월 흥선대원군이 출입하던 전용문은 폐쇄되었으며, 흥선대원군은 한동안 운현궁에 머물다가 인왕산, 수락산 등을 방문한 뒤 양주군 시둔면 곧은골(현 의정부시 가능동 직동 부락) 별장으로 가서 지냈다. 그가 물러난 이후 조선은 쇄국정책을 버리고 1876년 강화도 조약을 계기로 외국에 문호를 개방하였다.

대원군을 몰아내고 권력을 잡은 민씨 세력은 권력을 남용하고 부정하게 재산을 모으는 일이 심각했으며, 일가가 권력을 독점하는 모습을 보였다. 이로 인해 사람들은 점차 대원군이 다스리던 시대를 그리워하게 되었고, 대원군은 세도정치의 반대되는 개념으로 인식되기 시작했다.[37] 대원군이 안동 김씨 김병학과 가까웠던 사실은 잊히고, 오히려 대원군이 안동 김씨들에게 어려움을 겪었으며 세도정치의 재발을 막기 위해 가난한 집안 출신인 명성황후를 며느리로 선택했다는 이야기가 널리 퍼졌다.[37]

매천 황현은 대원군이 10년간 집권할 때 '대원군분부(大院位分付)'라는 다섯 글자가 지닌 위엄이 마치 천둥번개와 끓는 물처럼 무서워서 관리나 백성들이 법에 저촉될까 늘 두려워했다고 기록했다. 그래서 대원군의 실각을 사람들이 기뻐하며 축하했다고 한다.[68] 하지만 민씨 정권 아래에서 백성들의 부담이 커지자 오히려 대원군의 통치를 좋게 평가하는 목소리도 나왔다.[68] 또한 명성황후의 온건한 개항 정책에 반발한 유림들은 다시 대원군을 지지하게 되었다. 특히 이항로-최익현 계열의 노론 화서학파는 처음에는 고종의 친정을 지지했으나, 명성황후의 개화 정책을 비판하며 대원군 지지로 돌아섰다.

대원군은 큰아들 이재면을 왕으로 삼지 않은 것을 후회했지만 방법이 없었다.[69] 이후 이재면과 이재선을 지켜보다가, 나중에는 손자 이준용에게 주목하게 된다.

안동 김씨의 세도 정치 아래 왕족 탄압을 피하기 위해 파락호처럼 건달 행세를 해야 했던 시절, 흥선군은 춥고 배고픈 생활을 했다. 홍종의 집의에게 음식을 구하러 갔다가 신분이 낮은 하인에게 맞기도 했다. 하지만 이런 행세 속에서도 그의 정치적 재능을 알아본 사람도 있었다. 쌀장수 이천일은 다친 흥선군을 치료해주고 경제적으로 지원했다. 어느 날 흥선군이 이천일을 찾아가 도움을 청하자, 이천일은 "쪽지 한 장이면 될 것을 어찌 직접 오셨습니까"라며 황송해하며 다음 날 쌀 20섬, 돈 천 꾸러미, 땔감, 고기, 담배 등을 보내주었다. 흥선군은 이 은혜에 감격하며 훗날 집권하면 꼭 갚겠다고 다짐했다. 1864년 1월 16일 철종이 승하하고 아들 고종이 즉위하여 대원군이 되자, 그는 즉위식 날 이천일을 특별히 불러 극진히 대접하고 선혜청의 고직(庫直) 벼슬을 주어 은혜를 갚았다.

흥선군 시절, 기녀 춘홍의 집을 드나들다 금군병장 이장렴과 시비가 붙어 뺨을 맞은 일이 있었다. 이장렴은 "나라의 종친이 천한 기녀에게 외상술이나 먹어서야 되겠느냐"며 호통쳤다. 훗날 대원군이 된 이하응은 이장렴을 불러 "그대는 아직도 내 뺨을 때릴 수 있겠느냐?"고 물었고, 이장렴은 "대감께서 예전처럼 행동하신다면 그럴 수밖에 없습니다"라고 당당히 답했다. 이에 대원군은 훌륭한 인재를 얻었다며 그를 후대했다. 한편, 도정궁 이하전이 사사된 후 그 배후로 대원군을 의심하여 자객으로 침투했던 이상지 역시 나중에는 그를 돕게 되었다.

1874년 봄 경복궁에 불이나 고종이 창덕궁으로 피신했고, 같은 시기 민씨 세력의 핵심 인물인 민승호의 집에도 불이 났다. 명성황후는 대원군의 소행이라 주장했지만 증거는 없었다. 같은 해 11월, 민승호가 집에 설치된 폭탄으로 가족과 함께 사망하는 사건이 발생했다. 고종과 명성황후는 크게 슬퍼하며 대원군을 배후로 지목했고, 대원군의 옛 병사 신철균이 고문 끝에 자백했으나 대원군에게 죄를 묻지는 못했다. 이에 분노한 명성황후 측은 이듬해 11월 대원군의 형 흥인군의 집을 습격하는 사건을 일으키기도 했다.

흥선대원군과 관련된 주요 사건들은 다음과 같다.

흥선대원군이 별장으로 사용했던 석파정(서울특별시 유형문화재 제26호)은 후에 경매를 통해 다른 사람에게 넘어갔다.

참조

[1]

웹사이트

흥선대원군

https://terms.naver.[...]

2023-12-11

[2]

서적

The Japanese Seizure of Korea, 1868–1910: A Study of Realism and Idealism in International Relations

University of Pennsylvania Press

[3]

서적

The Rule of the Taewŏn’gun, 1864–1873: Restoration in Yi Korea

East Asian Research Center, Harvard University

[4]

웹사이트

이하응(李昰應)

http://encykorea.aks[...]

2021-11-27

[5]

웹사이트

Heungseon Daewongun

https://terms.naver.[...]

[6]

서적

Korea’s Place in the Sun: A Modern History

W.W. Norton & Company

[7]

서적

Korea and the Politics of Imperialism: 1876–1910

University of California Press

[8]

뉴스

German merchant's body-snatching expedition in 1868

https://www.koreatim[...]

2015-06-22

[9]

간행물

The World Inside Korea How Have We Communicated with the World?

[10]

기타

[11]

기타

朝鮮人物事典148頁

[12]

기타

洋夷侵犯非戦則和主和売国戒我萬年子孫 丙寅作 辛未立

[13]

서적

もしもの近現代史

扶桑社

2013-08-31

[14]

뉴스

京郷新聞1973年10月4日の記事7面

1973-10-04

[15]

기타

『高宗実録』 高宗 3年10月20日30日、高宗4年1月16日、『蔚山邑誌』 宦蹟(『嶺南邑誌』)「蔚山府設砲射節目」等

[16]

기타

従来常民からだけ徴収してきた軍布(兵役の代用として布を納める)を両班からも徴収する戸布法

[17]

기타

犯人として大院君の自宅に住む使用人が逮捕される

[18]

기타

承政院日記高宗 19年 9月 22日前後にはその後の上訴等が記載

[19]

기타

花房公使ヨリ条約締結並清人馬建忠大院君ヲ諭シテ支那軍艦ニ搭シ天津ニ発航スルノ電報到達

[20]

기타

梅泉野録及び『大院君邸内火薬爆発ノ件』

[21]

기타

ウエベル またはヴェベールと記す。Karl Ivanovich Weber

[22]

기타

[23]

기타

『高宗実録 乙未(三十二)年八月二十日』

[24]

기타

『高宗実録 乙未(三十二)年八月二十二日』

[25]

웹인용

대원군의 생신에 도승지를 보내어 문안하게 하라고 명하다

http://sillok.histor[...]

고종 실록

1865-12-21

[26]

서적

이야기 인물한국사(2005)

청아출판사

[27]

기타

아버지를 일찍 여의고 친정오라비와 언니, 친사촌형제가 없는 점을 감안하고 낙점했다.

[28]

기타

모스에게 보낸 편지

[29]

서적

문명의 정치사상: 유길준과 근대한국

문학과지성사

[30]

웹인용

고종 실록 총서

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

1863-12-13

[31]

웹사이트

:::::조선왕조실록의 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.:::::

http://sillok.histor[...]

[32]

뉴스

흥선대원군에 대한 오해

http://www.chosun.co[...]

2008-05-12

[33]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

[34]

서적

대한제국아 망해라

다산초당

[35]

서적

대한제국아 망해라: 백성들의 눈으로 쓴 살아 있는 망국사

다산초당

[36]

서적

난세에 길을 묻다

시공사

2009

[37]

서적

난세에 길을 찾다

시공출판사

2009

[38]

서적

한국의 명문 종가

서울대학교출판부

2007

[39]

서적

이이화와 함께 한국사를 횡단하라

한길사

2006

[40]

서적

대한제국아 망해라

다산초당

2010

[41]

서적

대한제국아 망해라

다산초당

2010

[42]

서적

난세에 길을 찾다

시공출판사

2009

[43]

기타

[44]

서적

한국통사

범우사

1997

[45]

웹사이트

http://enc.daum.net/[...]

[46]

서적

한양이야기

가람기획

2003

[47]

기타

[48]

서적

한국사 새로 보기

도서출판 풀빛

2001-12-20

[49]

서적

이것이 한국 최초

삼문

1995-11-01

[50]

기타

[51]

서적

대한계년사

1865

[52]

서적

난세에 길을 묻다

시공사

2009

[53]

기타

[54]

서적

이야기 인물한국사(2005)

청아출판사

2007

[55]

서적

한국통사

범우사

1997

[56]

서적

이야기 인물한국사(2005)

청아출판사

2007

[57]

서적

대한제국아 망해라: 백성들의 눈으로 쓴 살아 있는 망국사

다산초당

2010

[58]

백과사전

글로벌세계대백과

[59]

웹사이트

http://handic.paran.[...]

[60]

서적

세상을 바꾼 그것 100가지

숨비소리

2009

[61]

기타

[62]

서적

난세에 길을 묻다

시공사

2009

[63]

서적

한국천주교회계사

[64]

서적

이야기 인물한국사(2005)

청아출판사

2007

[65]

서적

이야기 인물한국사(2005)

청아출판사

2007

[66]

웹사이트

조선왕조실록 1785년 4월 9일자(무자년)기사

http://sillok.histor[...]

[67]

뉴스

[설왕설래]병인양요 - 세상을 보는 눈, 글로벌 미디어 - 세계일보

http://www.segye.com[...]

[68]

서적

매천야록

일문서적

2011

[69]

서적

난세에 길을 묻다

시공사

2009

[70]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[71]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[72]

기록

고종실록

고종13년 2월 14일자, 3월 1일자

[73]

서적

난세에 길을 묻다

시공사

2009

[74]

서적

매천야록

일문서적

2011

[75]

서적

매천야록

일문서적

2011

[76]

기타

태종비 원경왕후, 숙종비 인현왕후

[77]

서적

매천야록

일문서적

2011

[78]

서적

매천야록

일문서적

2011

[79]

뉴스

경향신문

1973-10-04

[80]

기타

청나라로 오는 진주사

[81]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[82]

서적

매천야록

교문사

1994

[83]

서적

한말비사

교문사

1995

[84]

웹사이트

전봉준의 출신 및 배경

http://enc.daum.net/[...]

[85]

웹사이트

금구취당과 고부민란

http://enc.daum.net/[...]

[86]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[87]

서적

다시 피는 녹두꽃

역사비평사

1994

[88]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[89]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[90]

서적

1894년 농민전쟁연구 5

역사비평사

2003

[91]

서적

1894년 농민전쟁연구 5

역사비평사

2003

[92]

기타

문서로써 “대원군이 섭정을 행했다”라는 기록이 남아 있는 ‘섭정’은 이때가 유일하다.

[93]

서적

1894년 농민전쟁연구 5

역사비평사

2003

[94]

기록

주한일본공사관기록

[95]

서적

1894년 농민전쟁연구 5

역사비평사

2003

[96]

서적

역사비평:1997년 겨울호

역사비평사

1997

[97]

서적

1894년 농민전쟁연구 5

역사비평사

2003

[98]

기타

사람 대중이 하늘을 이긴다.

[99]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[100]

기타

불과 1894년 9월까지만 해도 대원군은 고종수와 김국선을 시켜서 이들을 암살하려 했다.

[101]

서적

한국통사

범우사

1997

[102]

웹사이트

보관된 사본

http://shindonga.don[...]

2011-03-02

[103]

서적

명성황후와 대한제국

효형출판

2001-10-20

[104]

서적

한국통사

범우사

1997

[105]

뉴스

풍운아 흥선대원군 묘의 기구한 사연

http://www.chosun.co[...]

조선일보

2007-01-03

[106]

간행물

우리곁에 살아 있는 역사의 맥박과 숨결

http://monthly.chosu[...]

월간조선

2001-03

[107]

서적

운현궁과 흥선대원군

종로문화원

2000

[108]

웹사이트

조선왕조 실록 기사

http://sillok.histor[...]

[109]

웹사이트

http://www.cha.go.kr[...]

[110]

서적

조선기독교 및 외교사(下)

1928

[111]

서적

찢겨진 산하 - 김구,여운형,장준하:구름 위의 정담

기획출판 거름

1986

[112]

기타

[113]

서적

국역 윤치호일기

연세대학교 출판부

2001

[114]

서적

국역 윤치호일기

연세대학교 출판부

2001

[115]

서적

국역 윤치호일기

연세대학교 출판부

2001

[116]

서적

한국통사

범우사

1997

[117]

간행물

역사비평 통권 57호 (2001년 겨울호)

역사비평사

2001

[118]

서적

1894년 농민전쟁연구 3:농민전쟁의 정치사상적 배경

역사비평사

1991

[119]

서적

미쳐서 살고 정신 들어 죽다

휴먼앤북스

2011

[120]

웹사이트

연무대 너른 마당서 '녹음놀이' 즐겨볼까

http://www.suwon.com[...]

[121]

서적

대한제국아 망해라: 백성들의 눈으로 쓴 살아 있는 망국사

다산초당

2010

[122]

서적

대한제국아 망해라: 백성들의 눈으로 쓴 살아 있는 망국사

다산초당

2010

[123]

서적

개화기 서울사람들:우리 역사속의 사람들 2

어진이

2004

[124]

서적

한국의 역사 16권. 개혁·개방과 외세의 침투

청아출판사

2014

[125]

뉴스

구국의 결단? 갑신정변은 최악의 친일 행위!

http://www.pressian.[...]

프레시안

2010-04-23

[126]

간행물

월산대군이‘빈 배’탄 이유 오직 살기 위해서였다

https://jmagazine.jo[...]

중앙매거진

2009-06

[127]

뉴스

[역사속의 오늘] 8월29일/ 마오쩌둥, 인민공사 설립

http://www.chosun.co[...]

조선일보

2003-08-28

[128]

서적

역주 매천야록 (상)

문학과지성사

2005

[129]

서적

대한제국아 망해라

다산초당

2010

[130]

논문

갑오농민봉기의 보수적 성격

[131]

기타

[132]

기타

[133]

기타

[134]

기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com