민코프스키 물음표 함수

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

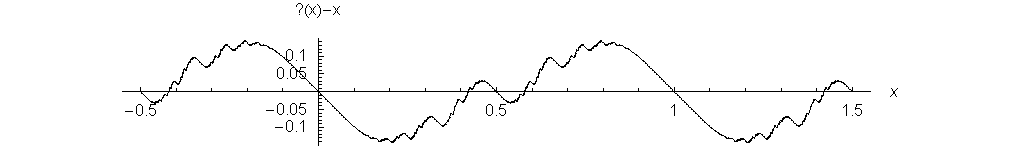

민코프스키 물음표 함수는 1904년 헤르만 민코프스키가 정의한 함수이다. 이 함수는 실수의 연분수 표현을 사용하여 정의되며, 이진수 표현과 연분수 표현 간의 관계를 이용하기도 한다. 물음표 함수는 연속 함수이며 강한 단조 증가 함수이지만 절대 연속 함수는 아니며, 유리수를 이진 유리수로, 이차 무리수를 비이진 유리수로 사상한다. 또한 자기 유사성, 이진 대칭성, 주기적 연분수 등 다양한 성질을 갖는다. 콘웨이는 물음표 함수의 역함수를 '상자 함수'로 독립적으로 발견했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 프랙탈 곡선 - 바이어슈트라스 함수

바이어슈트라스 함수는 특정 조건의 상수 와 를 사용하여 와 같은 무한 급수 형태로 정의되며 모든 점에서 연속이지만 어느 곳에서도 미분 불가능한 자기 유사성을 지닌 최초로 연구된 프랙탈 중 하나이다. - 프랙탈 곡선 - 페아노 곡선

페아노 곡선은 단위 정사각형을 점진적으로 더 작은 정사각형으로 나누고 중심점을 연결하는 과정을 무한히 반복하여 얻어지는 곡선으로, 린덴마이어 시스템으로 구성하거나 힐베르트 곡선처럼 변형될 수 있다. - 연분수 - 펠 방정식

펠 방정식은 제곱수가 아닌 양의 정수 n에 대해 꼴로 표현되는 디오판토스 방정식이며, 이차 수체에서 노름이 1인 원소를 찾는 문제로 해석되고, 자명한 해 외에 항상 정수해를 가지며, 해는 연분수 전개를 통해 구할 수 있고, 무리 제곱근의 유리 근삿값과 관련되어 고대부터 연구되었다. - 연분수 - 파데 근사

파데 근사는 함수의 도함수 값이 일치하도록 유리 함수로 근사하는 방법으로, 발산 급수 재합산, 특이점 분석 등에 응용되며 다점 파데 근사 등으로 일반화될 수 있다. - 헤르만 민코프스키 - 민코프스키 거리

민코프스키 거리는 n차원 공간에서 두 점 사이의 거리를 정의하는 일반화된 방법으로, p값에 따라 맨해튼 거리, 유클리드 거리, 체비셰프 거리 등을 포함하며, 기계 학습에서 데이터 유사성 비교에 활용된다. - 헤르만 민코프스키 - 민코프스키 정리

민코프스키 정리는 격자, 볼록집합, 대칭 조건을 만족하는 집합이 특정 부피 조건을 만족하면 격자점을 갖는다는 정리이며, 수론, 암호학 등 다양한 분야에 활용된다.

2. 역사

헤르만 민코프스키가 1904년에 이 함수를 정의하였다.[1] 1943년, 라파엘 살렘은 물음표 함수의 푸리에-스틸체스 계수가 무한대에서 0으로 수렴하는지에 대한 질문을 제기했는데,[7] 이는 깁스 측도 결과의 특별한 경우로서, 조던과 잘스텐에 의해 긍정적으로 해결되었다.[8]

어떤 실수 가 다음과 같은 연분수를 가진다고 하자.

민코프스키 물음표 함수는 다음과 같은 여러 독특한 성질을 갖는다.

존 호턴 콘웨이는 물음표 함수의 역함수를 독립적으로 발견하고, $?^{-1}(x)$를 $x$ 주위에 상자를 그리는 x 라는 표기법으로 표현했다.

3. 정의

:

이 수열은 가 유리수일 경우 유한하고, 무리수일 경우 무한하다.

그렇다면 '''민코프스키 물음표 함수''' 는 다음과 같다.

:

만약 가 유리수라면, 즉 의 연분수 표현이 유한하다면 위의 합은 유한급수이다. 반면 가 무리수라면 위 급수는 무한급수이지만 항상 수렴한다.

물음표 함수는 주어진 실수의 연분수를 실행 길이로 인코딩된 이진수열로 변환한 다음, 해당 수열을 이진수로 재해석하여 정의할 수도 있다.[2][3] 예를 들어, 3.2676의 물음표 함수 값은 대략 π이다. 이를 공식적으로 정의하면 다음과 같다.

무리수 가 (종료되지 않는) 연분수 표현

을 가진다면, 에 대한 물음표 함수의 값은 무한 급수의 값으로 정의된다.

:

유리수 는 종료되는 연분수 표현 을 가지므로, 에 대한 물음표 함수의 값은 유한 합으로 정의되는 2진 유리수로 축소된다.

:

이차 무리수 는 주기적 연분수로 표현되므로, 에 대한 물음표 함수의 값은 주기적 이진 분수이며 따라서 2진 유리수가 아닌 유리수이다.

0과 1 사이의 실수에 대한 물음표 함수는 칸토어 함수가 삼진법 표현을 이진법 표현으로 사상하는 것과 유사하게 작동한다.[2][3]

단위 구간 내의 유리수의 경우, 함수를 재귀적으로 정의할 수도 있다. 와 가 을 만족하는 (파레이 수열의 인접한 항인) 기약분수일 경우[4], 다음과 같다.

:

초기 조건을 다음과 같이 부여하면,

:

파레이 수열을 통해 임의의 유리수 에 대해 를 계산할 수 있다.

4. 성질

물음표 함수의 자기 유사성은 다음 두 연산자 와 에 의해 생성되는 모노이드로 설명할 수 있다.

는 단위 정사각형을 왼쪽 아래 사분면으로 축소하고, 은 중심을 기준으로 점 대칭을 수행한다.

물음표 함수의 함수 그래프상의 한 점은 로 표현되며, 모든 에 대해 다음 항등식이 성립한다.

이 항등식에 의해 와 에 의해 그래프의 다른 점으로 변환되는 것을 확인할 수 있다.

이 두 연산자를 반복적으로 결합하면 다음과 같은 모노이드의 일반적인 요소를 얻을 수 있다.

여기서 는 양의 정수이다. 각 요소는 물음표 함수의 자기 유사성을 나타낸다. 이 모노이드는 ''주기 배가 모노이드''라고도 불린다.

모노이드의 요소는 를 연분수 로 식별함으로써 유리수와 일치한다.

는 모두 정수 계수를 갖는 선형 분수 변환이므로, 이 모노이드는 모듈러 군 의 부분 집합으로 간주될 수 있다.

5. 자기 유사성

물음표 함수는 시각적으로 뚜렷한 자기 유사성을 나타낸다. 이러한 자기 유사성은 두 연산자 $S$와 $R$에 의해 생성되는 모노이드로 기술될 수 있다.

:

시각적으로 $S$는 단위 정사각형을 왼쪽 아래 사분면으로 축소하고, $R$은 중심을 기준으로 점 대칭을 수행한다.

$?$의 함수 그래프상의 한 점은 단위 구간에서 어떤 $x$에 대해 좌표 $(x, ?(x))$를 가지며, $?$는 모든 $x \in [0, 1]$에 대해 다음 항등식을 만족하기 때문에 $S$와 $R$에 의해 그래프의 다른 점으로 변환된다.[2][3]

:

이 두 연산자는 반복적으로 결합되어 모노이드를 형성할 수 있다. 모노이드의 일반적인 요소는 양의 정수 $a_1, a_2, a_3, \cdots$에 대해

:$S^{a_1} R S^{a_2} R S^{a_3} \cdots$

가 된다. 이러한 각 요소는 물음표 함수의 자기 유사성을 나타낸다. 이 모노이드는 주기 배가 모노이드라고도 불리며, 모든 주기 배가 프랙탈 곡선은 이에 의해 설명되는 자기 대칭을 갖는다(물음표 함수가 특수한 경우인 드 람 곡선은 그러한 곡선의 한 범주이다). 모노이드의 요소는 $a_1, a_2, a_3, \cdots$를 연분수 $[0; a_1, a_2, a_3, \cdots]$로 식별함으로써 유리수와 일치한다.

:$S : x \mapsto \frac{x}{x+1}$

:$T : x \mapsto 1 - x$

는 모두 정수 계수의 선형 분수 변환이므로, 이 모노이드는 모듈러 군 $PSL(2, \mathbb{Z})$의 부분 집합으로 간주할 수 있다.

5. 1. 이진 대칭성 (Dyadic symmetry)

물음표 함수는 시각적으로 뚜렷한 자기 유사성을 가진다. 이러한 자기 유사성은 두 연산자 S와 R에 의해 생성되는 모노이드를 통해 설명할 수 있다. S는 단위 정사각형을 왼쪽 아래의 1/4 크기로 축소하고, R은 중심을 기준으로 점 대칭을 수행한다.물음표 함수 ?(x)는 다음 항등식을 만족한다.

이 두 연산자를 반복적으로 결합하여 모노이드를 형성할 수 있다. 이 모노이드의 일반적인 요소는 양의 정수 에 대해 형태로 표현되며, 각 요소는 물음표 함수의 자기 유사성을 나타낸다. 이 모노이드는 주기 배가 모노이드라고도 불리며, 모든 주기 배가 프랙탈 곡선은 이 모노이드로 설명되는 자기 대칭성을 갖는다. 물음표 함수는 드 람 곡선의 특수한 경우에 해당한다.

모노이드의 요소는 를 연분수 로 나타냄으로써 유리수와 대응시킬 수 있다.

와 는 모두 정수 계수를 갖는 선형 분수 변환이므로, 이 모노이드는 모듈러 군 PSL(2, '''Z''')의 부분 집합으로 볼 수 있다.

단위 구간 에서, 왼쪽 이동(, )과 오른쪽 이동(, )을 정의할 수 있다. 물음표 함수는 왼쪽 이동 대칭성()과 오른쪽 이동 대칭성()을 따른다. 여기서 는 함수 합성을 나타낸다.

이러한 이동들을 임의로 연결하여, 예를 들어 LRLLR과 같은 왼쪽-오른쪽 이동 시퀀스를 만들 수 있다. 모든 이진 유리수는 정수 n과 m에 대해 형태로, 또는 비트의 유한 길이 ()로 쓸 수 있다. 따라서 모든 이진 유리수는 물음표 함수의 어떤 자기 대칭성과 일대일 대응을 이룬다.

과 을 각각 L과 R을 나타내는 것으로 하면, 함수 합성은 이것을 모노이드로 확장한다. 예를 들어, 와 같이 쓸 수 있다. 일반적으로, (A, B는 이진수 문자열, AB는 문자열의 연결)이다. 이진 모노이드 M은 모든 유한 길이 왼쪽-오른쪽 이동의 모노이드이다. 모노이드의 일반적인 요소 에 대해, 물음표 함수의 해당 자기 대칭성은 로 표현된다.

5. 2. 동형 사상 (Isomorphism)

reflection operator영어를 사용하면 유리수와 이진 유리수 간의 사상을 명시적으로 표현할 수 있다. 우선, 다음 두 가지를 확인한다.[4]:

:

은 항등원이므로, 왼쪽-오른쪽 이동의 임의의 문자열은 왼쪽 이동만으로 이루어진 문자열, 반사, 더 많은 왼쪽 이동, 반사 등으로 다시 작성될 수 있다. 즉, 다음 형태로 나타낼 수 있다.[4]

:

이는 앞에서 본 다음 형태와 명백히 동형이다.[4]

:

함수 인수 에서 의 명시적 시퀀스를 평가하면 이진 유리수가 생성된다. 명시적으로, 각 가 이진 비트인 와 같으며, 0은 왼쪽 이동에 해당하고 1은 오른쪽 이동에 해당한다. 에서 평가된 이동의 동일한 시퀀스는 유리수 를 생성한다. 이는 연분수 에 의해 명시적으로 제공되는데, 시퀀스 가 유한 길이이기 때문에 유리수임을 명심해야 한다. 이것은 이진 유리수와 유리수 간의 일대일 대응을 확립한다.[4]

5. 3. 이진 변환의 주기 궤도 (Periodic orbits of the dyadic transform)

이진 변환의 주기 궤도는 길이 의 반복 문자열 가 뒤따르는, 유한한 초기 "카오스" 비트 시퀀스 로 구성된 비트 시퀀스에 해당한다. 이러한 반복 문자열은 유리수에 해당한다. 이를 다음과 같이 표현할 수 있다.:

그러면 다음이 성립한다.

:

초기 비반복 시퀀스를 추가하면 유리수를 얻는다. 사실, ''모든'' 유리수는 이러한 방식으로 표현될 수 있다. 즉, 초기 "무작위" 시퀀스 다음에 순환 반복이 온다. 즉, 맵의 주기 궤도는 유리수와 일대일 대응된다.

그러한 주기 궤도는 위에 설정된 동형 사상에 따라 동등한 주기적 연분수를 갖는다. 유한한 길이를 갖는 초기 "카오스" 궤도가 있고, 그 다음에 반복되는 시퀀스가 온다. 반복되는 시퀀스는 를 만족하는 주기적 연분수를 생성한다.[1]

:

여기서 는 정수이고, 을 만족한다. 다음을 써서 명시적인 값을 얻을 수 있다.

:

는 이동을 나타내며, 따라서

:

이고, 반사는 다음과 같이 주어진다.

:

따라서 이다. 이 두 행렬 모두 단일 모듈 행렬이며, 임의의 곱은 단일 모듈로 남아 있으며, 다음과 같은 형태의 행렬을 생성한다.

:

는 연분수의 정확한 값을 제공한다. 모든 행렬 항목이 정수이므로, 이 행렬은 사영 모듈러 군 에 속한다.

명시적으로 풀면, 이다. 이 식의 해가 2차 무리수의 정의를 충족하는지 확인하는 것은 어렵지 않다. 실제로 모든 2차 무리수는 이런 식으로 표현될 수 있다. 따라서 2차 무리수는 이진 변환의 주기 궤도와 일대일 대응을 이루며, 이는 (비이진) 유리수와 일대일 대응을 이루고, 이는 이진 유리수와 일대일 대응을 이룬다. 물음표 함수는 각 경우에 대응을 제공한다.

5. 4. 주기적 연분수 (Periodic orbits as continued fractions)

이차 무리수 는 주기적 연분수로 표현되므로, 에 대한 민코프스키 물음표 함수의 값은 주기적 이진 분수이며 따라서 2진 유리수가 아닌 유리수이다. 물음표 함수는 비이항 유리에 대한 이차 무리수로의 일대일 매핑을 제공하여 후자의 가산성을 명시적으로 증명할 수 있게 한다. 실제로 이들은 이항 변환에 대한 주기 궤도에 해당한다고 이해할 수 있다.이진 변환의 주기 궤도는 길이 의 반복 문자열 가 뒤따르는, 유한한 초기 "카오스" 비트 시퀀스 로 구성된 비트 시퀀스에 해당한다. 이러한 반복 문자열은 유리수에 해당한다. 다음 식을 보자.

그러면 다음이 성립한다.

초기 비반복 시퀀스를 추가하면 유리수를 얻는다. 모든 유리수는 이러한 방식으로 표현될 수 있다. 즉, 초기 "무작위" 시퀀스 다음에 순환 반복이 오는 것이다. 즉, 맵의 주기 궤도는 유리수와 일대일 대응된다.

그러한 주기 궤도는 위에 설정된 동형 사상에 따라 동등한 주기적 연분수를 갖는다. 유한한 길이를 갖는 초기 "카오스" 궤도가 있고, 그 다음에 반복되는 시퀀스가 온다. 반복되는 시퀀스는 를 만족하는 주기적 연분수를 생성한다. 이 연분수는

의 형태를 가지며, 여기서 는 정수이고, 을 만족한다. 다음을 써서 명시적인 값을 얻을 수 있다.

는 이동을 나타내며, 따라서

이고, 반사는 다음과 같이 주어진다.

따라서 이다. 이 두 행렬 모두 단일 모듈 행렬이며, 임의의 곱은 단일 모듈로 남아 있으며, 다음과 같은 형태의 행렬을 생성한다.

는 연분수의 정확한 값을 제공한다. 모든 행렬 항목이 정수이므로, 이 행렬은 사영 모듈러 군 에 속한다.

명시적으로 풀면, 이다. 이 식의 해가 이차 무리수의 정의를 충족하는지 확인하는 것은 어렵지 않다. 실제로 모든 이차 무리수는 이런 식으로 표현될 수 있다. 따라서 이차 무리수는 이진 변환의 주기 궤도와 일대일 대응을 이루며, 이는 (비이진) 유리수와 일대일 대응을 이루고, 이는 이진 유리수와 일대일 대응을 이룬다. 물음표 함수는 각 경우에 대응을 제공한다.

6. 알고리즘

c

/* 민코프스키 물음표 함수 */

double minkowski(double x) {

long p = x;

long q = 1, r = p + 1, s = 1, m, n;

double d = 1, y = p;

if (x < p || (p < 0) ^ (r <= 0))

return x; /* out of range ?(x) =~ x */

for (;;) { /* invariants: q * r - p * s == 1 && p / q <= x && x < r / s */

d /= 2;

if (y + d == y)

break; /* reached max possible precision */

m = p + r;

if ((m < 0) ^ (p < 0))

break; /* sum overflowed */

n = q + s;

if (n < 0)

break; /* sum overflowed */

if (x < (double)m / n) {

r = m;

s = n;

} else {

y += d;

p = m;

q = n;

}

}

return y + d; /* final round-off */

}

```

이 코드는 C로 작성되었으며, 민코프스키 물음표 함수를 계산하는 알고리즘을 보여준다. 이 알고리즘은 슈테른-브로콧 트리를 탐색하는 방식으로 동작한다.

7. 확률 분포

민코프스키 물음표 함수를 ?:[0,1] → [0,1]로 정의하면, 이는 단위 구간에서의 특이 분포의 누적 분포 함수로 사용될 수 있다. 이 분포는 0.5를 기준으로 대칭이며, 원점 모멘트는 대략적으로 ''m''1 = 0.5, ''m''2 = 0.290926, ''m''3 = 0.186389, ''m''4 = 0.126992이다.[5] 따라서 평균과 중앙값은 0.5이고, 표준 편차는 약 0.2023이며, 왜도는 0이고, 초과 첨도는 약 −1.147이다.

8. 콘웨이의 상자 함수

콘웨이는 물음표 함수의 역함수를 독립적으로 발견하고, ''x'' 주위에 상자를 그리는 표기법(x)으로 표현했다. 상자 함수는 의 이진법 표현을 인코딩하여 계산할 수 있다. 여기서 ⌊ ''x'' ⌋는 바닥 함수이다. 이진법 표현에서 소수점 오른쪽으로 0이 ''n''1개, 1이 ''n''2개, 0이 ''n''3개와 같이 계속될 때, ''n''0 = ⌊ ''x'' ⌋라고 하면,

:''x'' = [''n''0; ''n''1, ''n''2, ''n''3, … ]

이다. 여기서 우변은 연분수이다.

참조

[1]

논문

A two-dimensional Minkowski {{math|?(''x'')}} function

[2]

서적

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

간행물

[8]

간행물

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com