배음렬

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

배음렬은 복합음의 구성 요소인 배음, 기본음, 부분음, 비조화성 등을 설명하는 용어이다. 배음은 공통 기본 주파수의 자연수 배수인 이상적인 주파수 집합이며, 부분음은 복합음을 구성하는 모든 사인파를 의미한다. 악기의 음색은 배음의 상대적 강도에 의해 결정되며, 음정의 강도는 배음렬에서 낮은 위치에 가까울수록 강하게 인식된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조율 - A440

A440은 '가' 음을 440 Hz로 정의하는 표준 음높이로, 국제 표준화 기구에서 공식화되었으며, 콘서트 피치나 시대악기 운동의 기준으로 널리 사용된다. - 조율 - 조 (음악)

조 (음악)는 특정 시대, 지역, 문화권에서 나타나는 음악적 스타일이나 양식을 의미하며, 다양한 형태로 발전해 왔고 한국 사회에서도 고유한 방식으로 수용되고 있다. - 음악 이론 - 악보

악보는 음의 높낮이와 길이, 악기, 연주법 등을 시각적으로 표현하는 기호 체계로, 오선, 음표, 쉼표 등 다양한 기호를 사용하여 음악을 기록하고 전달하는 매체이다. - 음악 이론 - 음이름

음이름은 조나 스케일과 관계없이 음의 높이를 나타내는 명칭으로, 서양 음악에서는 라틴 문자를 사용하여 표기하며, 각국별 표기법과 옥타브 구별법, 그리고 비서양 음악의 음이름 및 계명도 존재한다.

2. 용어

복합음은 여러 단순한 파동(사인파)들의 조합으로 표현될 수 있으며, 이러한 단순 파동들을 "부분음"이라고 한다.[1]

부분음, 배음, 기본음, 비조화성, 배음 등 관련된 주요 용어들을 정리하면 다음과 같다.

피아노를 포함한 대부분의 유율 음향 악기는 비조화성이 매우 낮고 정수 비율에 가까운 부분음을 갖도록 설계되어 있어, 해당 악기 소리의 부분음을 "배음"이라고 부르는 것이 일반적이다.[3] 반면, 심벌즈나 꽹과리와 같은 무율 악기는 비조화 부분음이 풍부하여 특정 음고를 명확하게 인지하기 어렵다.

2. 1. 부분음 (Partial)

복합음(음표를 연주하는 악기에 특유한 음색을 가진 소리)은 "각각 자체적인 진동수, 진폭, 위상을 가진 여러 개의 단순한 파동 (즉, 사인파) 또는 ''부분음''의 조합으로 설명할 수 있다."[1] (또한, 푸리에 해석도 참조).'''부분음'''은 복합음을 구성하는 모든 사인파 (또는 앨리스가 헬름홀츠를 번역하면서 말한 "단순음")이며, 반드시 가장 낮은 배음의 정수 배일 필요는 없다.

2. 2. 배음 (Harmonic)

복합음(음표를 연주하는 악기에 특유한 음색을 가진 소리)은 "각각 자체적인 진동수, 진폭, 위상을 가진 여러 개의 단순한 파동(사인파) 또는 ''부분음''의 조합으로 설명할 수 있다."[1] (푸리에 해석 참조).'''배음'''은 조화 급수의 모든 구성 요소이며, 공통 기본 주파수의 자연수 배수인 이상적인 주파수 집합이다. '''기본음'''은 자체적으로 1을 곱한 것이기 때문에 배음이다. '''배음 부분음'''은 이상적인 배음에 일치하는 (또는 거의 일치하는) 복합음의 모든 실제 부분 구성 요소이다.[3]

많은 유율 음향 악기는 비조화성이 매우 낮은, 정수 비율에 가까운 부분음을 갖도록 설계되어 있다. 따라서, 음악 이론과 악기 설계에서 엄밀히 정확하지는 않지만, 해당 악기의 소리의 부분음을 "배음"이라고 말하는 것이 편리하다.

'''배음'''은 가장 낮은 부분음 위의 모든 부분음이다. 배음이라는 용어는 조화성 또는 비조화성을 의미하지 않으며, 기본음을 제외하는 것 외에는 다른 특별한 의미가 없다. 악기의 특정 음색을 부여하는 것은 서로 다른 배음의 상대적인 강도이다. 배음과 부분음을 숫자적으로 쓸 때는, 혼동을 피하기 위해 각각을 정확하게 지정해야 한다. 따라서 두 번째 배음은 세 번째 부분음이 아닐 수 있는데, 이는 일련의 소리 중 두 번째 소리이기 때문이다.[5]

신디사이저와 같은 일부 전자 악기는 배음이 없는 순수한 주파수(사인파)를 연주할 수 있다. 신디사이저는 다른 악기를 시뮬레이션하기 위해 순수한 주파수를 더 복잡한 음으로 결합할 수도 있다. 특정 플루트와 오카리나는 배음이 거의 없다.

2. 3. 기본음 (Fundamental)

'''기본음'''은 배음에서 가장 낮은 주파수(첫 번째 배음)이며, 자체적으로 1을 곱한 것이기 때문에 배음이다.[3]2. 4. 비조화성 (Inharmonicity)

복합음은 여러 개의 단순한 파동(사인파)의 조합으로 설명될 수 있으며, 이 단순 파동들을 "부분음"이라고 한다.[1] 부분음은 반드시 가장 낮은 배음의 정수 배일 필요는 없다.'''배음'''은 조화 시리즈의 모든 구성 요소이며, 공통 기본 주파수의 자연수 배수인 이상적인 주파수 집합이다. '''기본음'''은 자체적으로 1을 곱한 것이기 때문에 배음이다. '''배음 부분음'''은 이상적인 배음에 일치하는 (또는 거의 일치하는) 복합음의 모든 실제 부분 구성 요소이다.[3]

'''비조화 부분음'''은 이상적인 배음에 일치하지 않는 모든 부분음이다. ''비조화성''은 각 부분음에 대해 일반적으로 센트로 측정되는, 가장 가까운 이상적인 배음으로부터의 부분음의 편차를 측정하는 척도이다.[4]

2. 5. 배음 (Overtone)

배음은 가장 낮은 부분음 위의 모든 부분음이다. 배음이라는 용어는 조화성이나 비조화성을 의미하지 않으며, 기본음을 제외하는 것 외에는 다른 특별한 의미가 없다. 악기의 특정 음색을 부여하는 것은 서로 다른 배음의 상대적인 강도이다. 배음과 부분음을 숫자로 쓰거나 말할 때는 혼동을 피하기 위해 각각을 정확하게 지정해야 한다. 따라서 두 번째 배음은 세 번째 부분음이 아닐 수 있는데, 이는 일련의 소리 중 두 번째 소리이기 때문이다.[5]3. 주파수, 파장 및 음정

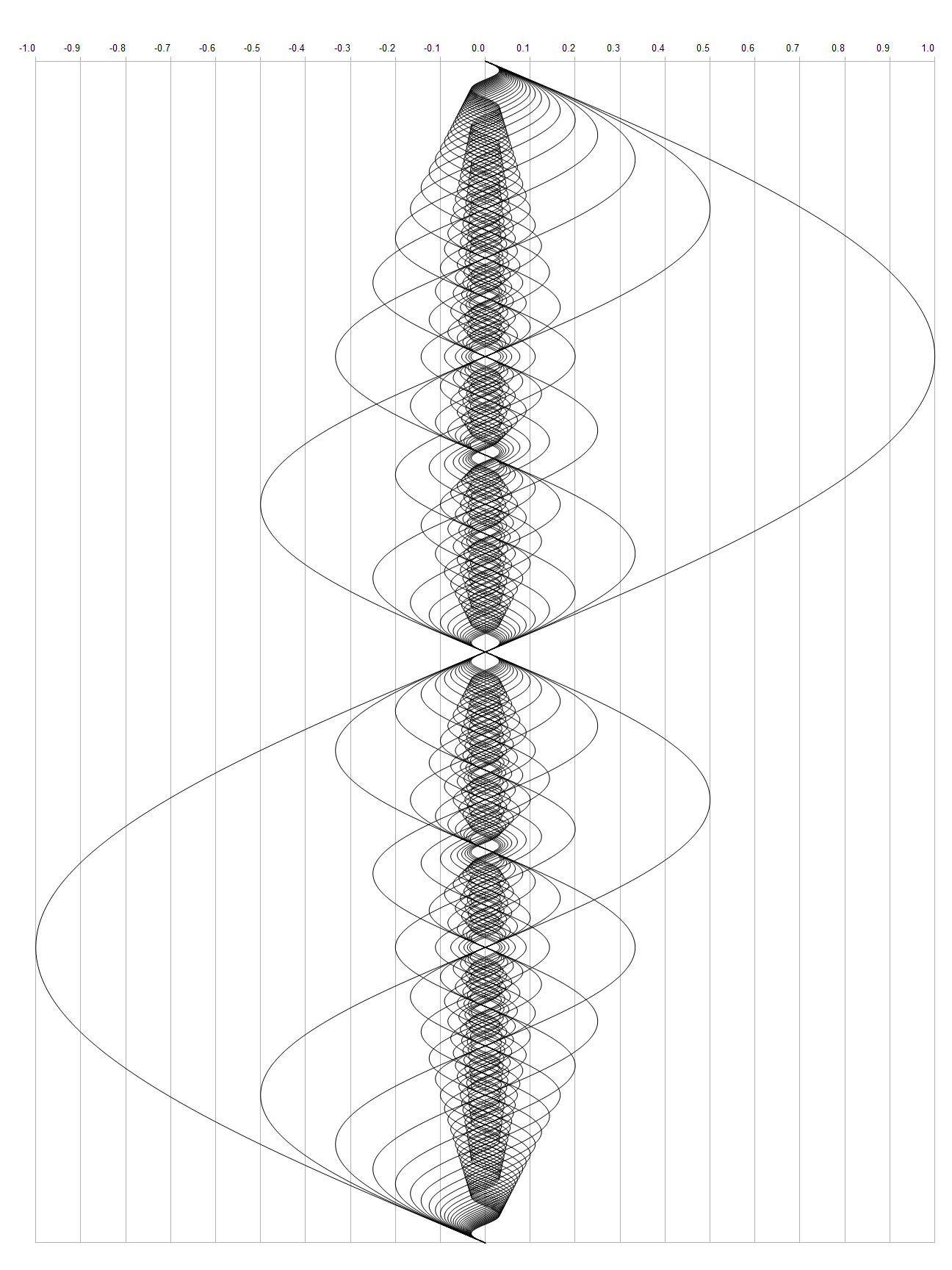

진동하는 현은 배음을 시각적으로 이해하기 좋은 예시이다. 현은 양쪽 끝이 고정되어 있고, 각 모드는 정수(1, 2, 3, 4 등) 개의 동일한 크기의 부분으로 나누어져 점점 더 높은 주파수에서 공명한다.[6] 관악기의 진동하는 공기 기둥도 이와 유사한 원리를 따르지만, 악기의 형태(반노드, 원추형 또는 원통형 보어, 플레어 유무 등)에 따라 복잡성이 추가된다.[7]

대부분의 유음 악기에서 기본음(첫 번째 배음)은 더 높은 주파수의 배음들을 동반한다. 이러한 배음들의 조합은 악기 특유의 음색을 결정한다. 현의 경우, 양 끝이 고정되어 가장 긴 파장(기본 주파수)은 현 길이의 두 배가 된다. 다른 파장들은 기본 주파수의 정수 배(2, 3, 4배 등)에 해당하는 주파수를 갖는다.

배음렬은 등차 수열(''f'', 2''f'', 3''f'', 4''f'', 5''f'', ...)로 표현할 수 있다. 주파수(단위는 헤르츠, ''f''는 기본 주파수)로 보면 연속된 배음 간의 간격은 일정하며 기본 주파수와 같다. 그러나 인간의 귀는 소리에 비선형으로 반응하여 높은 배음일수록 간격이 좁게 느껴진다. 반면 옥타브는 등비 수열(2''f'', 4''f'', 8''f'', 16''f'', ...)을 이루며, 사람들은 옥타브 간격을 음정의 의미에서 같게 인식한다.

예를 들어, 두 번째 배음은 기본 주파수의 두 배로 한 옥타브 높게 들린다. 세 번째 배음은 기본 주파수의 세 배이며, 두 번째 배음보다 완전 5도 높게 들린다. 네 번째 배음은 기본 주파수의 네 배이며, 세 번째 배음보다 완전 4도 높게 들린다(기본 주파수의 2 옥타브 위). 이처럼 배음 번호가 두 배가 되면 주파수도 두 배가 되어 옥타브가 높아진다.

마린 메르센은 "협화음의 순서는 자연스러우며, 1부터 6 이상까지 세는 방식은 본질적으로 기초를 두고 있다"고 언급했다.[9]

3. 1. 현의 진동

현의 진동은 배음 현상을 시각적으로 이해하기 쉬운 예시이다. 현은 양쪽 끝이 고정되어 있으며, 각 모드는 정수(1, 2, 3, 4 등)개의 동일한 크기의 부분으로 나누어져 점점 더 높은 주파수에서 공명한다.[6]

대부분의 악기에서 기본음(첫 번째 배음)에는 다른 고주파 배음이 함께 나타난다. 이러한 현상은 각 악기 특유의 음색을 만들어낸다. 현의 양 끝이 고정되어 있기 때문에, 현에서 허용되는 가장 긴 파장(기본 주파수)은 현 길이의 두 배가 된다. 다른 허용되는 파장은 기본 주파수의 분수(예: 1/2, 1/3, 1/4 배)에 해당한다.

이론적으로, 이러한 짧은 파장은 기본 주파수의 정수 배(예: 2, 3, 4배) 주파수에서 진동한다. 그러나 진동 매체 및 공명기의 물리적 특성에 따라 이러한 주파수는 약간 변할 수 있다. (현악기 및 특정 전기 피아노의 경우 비화성도 및 스트레치 튜닝 참고) 하지만 이러한 변화는 작기 때문에, 배음렬의 주파수를 기본 주파수의 정수 배수로 생각해도 무방하다.

배음렬은 등차 수열(''f'', 2''f'', 3''f'', 4''f'', 5''f'', ...)을 이룬다. 주파수(헤르츠 단위, ''f''는 기본 주파수)로 보면, 연속적인 배음 간의 차이는 일정하며 기본 주파수와 같다. 그러나 인간의 귀는 소리에 비선형적으로 반응하므로, 높은 배음은 낮은 배음보다 간격이 더 좁게 느껴진다. 반면, 옥타브는 등비 수열(2''f'', 4''f'', 8''f'', 16''f'', ...)을 이루며, 사람들은 옥타브 간격을 음정의 의미에서 "같게" 인식한다.

주파수가 기본음의 두 배인 두 번째 배음은 한 옥타브 높게 들린다. 기본음의 세 배 주파수인 세 번째 배음은 두 번째 배음보다 완전 5도 높게 들린다. 네 번째 배음은 기본 주파수의 네 배로 진동하며, 세 번째 배음보다 완전 4도 높게 들린다(기본음의 2 옥타브 위). 배음 번호를 두 배로 하면 주파수도 두 배가 된다(옥타브가 높아진다).

3. 2. 관악기

진동하는 현과 유사하게 관악기의 진동하는 공기 기둥도 배음렬을 따릅니다. 예를 들어, 프랑스 호른은 원래 밸브가 없었고 배음렬의 음만 연주할 수 있었습니다.[7] 하지만 관악기는 반노드(한쪽 끝은 막히고 다른 쪽 끝은 열림), 원추형 또는 원통형 보어, 플레어 없음, 원뿔 플레어, 지수 함수형 플레어(예: 다양한 벨) 등 다양한 형태로 인해 복잡한 특성을 가집니다.3. 3. 배음렬과 음정

진동하는 현은 양 끝이 고정되어 있고, 각 모드는 정수(1, 2, 3, 4 등) 개의 동일한 크기의 섹션으로 나누어져 점점 더 높은 주파수에서 공명한다. 현에서 허용되는 가장 긴 파장은 현 길이의 두 배이며, 이것이 기본 주파수를 결정한다. 다른 허용되는 파장은 기본 주파수의 정수 배수(예: 2, 3, 4배)의 주파수를 갖는다.[6]이론적으로 이러한 파장은 기본 주파수의 정수배 주파수에서 진동하는 것에 해당한다. 그러나 진동 매체나 공명기의 물리적 특성에 따라 이러한 주파수는 변할 수 있다. 하지만 이러한 변화는 작기 때문에, 배음렬의 주파수를 기본 주파수의 정수배로 생각하는 것이 일반적이다.[6]

배음렬은 등차 수열(''f'', 2''f'', 3''f'', 4''f'', 5''f'', ...)로 표현된다. 주파수 측면에서 연속적인 배음 사이의 차이는 일정하고 기본 주파수와 같다. 그러나 인간의 귀는 소리에 비선형으로 반응하기 때문에, 더 높은 배음은 더 낮은 배음보다 간격이 "더 가깝게" 인식된다. 반면, 옥타브는 등비 수열(2''f'', 4''f'', 8''f'', 16''f'', ...)이며, 사람들은 옥타브 간격을 동일하게 인식한다.

주파수가 기본 주파수의 두 배인 두 번째 배음은 한 옥타브 높게 들린다. 세 번째 배음은 기본 주파수의 세 배이며, 두 번째 배음보다 완전 5도 높게 들린다. 네 번째 배음은 기본 주파수의 네 배이며, 세 번째 배음보다 완전 4도 높게 들린다(기본 주파수보다 2 옥타브 위). 배음 번호를 두 배로 하면 주파수도 두 배가 된다(한 옥타브 높아진다).

마린 메르센은 "협화음의 순서는 자연스러우며 ... 우리가 1부터 6 이상까지 세는 방식은 본질적으로 기초를 두고 있다"고 언급했다.[9]

4. 배음과 음계

배음렬의 주파수는 기본 주파수의 정수 배수이므로, 자연스럽게 정수비로 서로 관련되어 있으며, 작은 정수비는 음정의 협화의 기초가 될 가능성이 높다(순정률 참조). 이 객관적인 구조는 심리음향 현상에 의해 보강된다. 예를 들어 완전 5도(200Hz와 300Hz)는 청취자가 100Hz의 결합음(300Hz와 200Hz의 차이)을 인식하게 한다. 즉, 더 낮은 음보다 옥타브 아래이다. 이와 반대로 7:5의 주파수 비를 가진 증4도(트라이톤)(조율되지 않음)과 같은 불협화 간격을 비교하면, 700-500=200(1차 결합음), 500-200=300(2차 결합음)이 된다. 나머지 결합음은 100Hz의 옥타브이므로, 7:5 간격은 실제로 100Hz(및 그 옥타브), 300Hz, 500Hz, 700Hz의 네 개 음을 포함한다. 가장 낮은 결합음(100Hz)은 증4도(트라이톤)의 더 낮은 음보다 두 옥타브와 장3도를 더한 17번째 음 아래에 있다.

믹소리디안 선법은 배음렬의 처음 10개 배음과 협화한다(11번째 배음인 트라이톤은 믹소리디안 선법에 없다). 이오니아 선법은 처음 6개 배음과만 협화한다(7번째 배음인 단7도는 이오니아 선법에 없다). 리샤바프리야 라가는 처음 14개 배음과 협화한다.

4. 1. 평균율과 순정률

배음렬이 옥타브로 이동되어 하나의 옥타브 안에 압축되면, 그 중 일부는 기본음을 기반으로 한 서양의 반음계 음으로 근사된다. 서양 반음계는 12개의 동일한 반음으로 수정되었는데, 이는 많은 배음, 특히 7, 11, 13번째 배음과는 잘 맞지 않는다. 1930년대 후반, 작곡가 파울 힌데미트는 배음 관계를 기반으로 음정의 상대적 불협화에 따라 음정의 순위를 매겼다.[11]아래 표는 처음 31개의 배음과 12음 평균율(12TET)의 간격을 비교한 것이다. 옥타브 이동 및 한 옥타브 범위 내로 압축되었으며, 색칠된 칸은 5 센트 (반음의 1/20) 이상의 차이를 나타낸다. 5센트는 사람이 음을 차례로 연주할 때 인식할 수 있는 "최소 지각 차이"이지만, 동시에 연주되는 음에서는 더 작은 차이도 감지할 수 있다.

배음렬의 주파수는 기본 주파수의 정수 배수이므로, 자연스럽게 정수비로 서로 관련되어 있다. 작은 정수비는 음정의 협화의 기초가 될 가능성이 높다(순정률 참조). 이 객관적인 구조는 심리음향 현상으로도 보강된다. 예를 들어 완전 5도(200Hz와 300Hz)는 청취자가 100Hz의 결합음(300Hz와 200Hz의 차이, 즉 더 낮은 음보다 옥타브 아래)을 인식하게 한다. 이 100Hz 1차 결합음은 해당 간격의 두 음과 상호 작용하여 200Hz(300-100)와 100Hz(200-100)의 2차 결합음을 생성하며, 모든 추가 n차 결합음은 모두 동일하며 100, 200, 300에서 다양한 뺄셈으로 형성된다.

반대로 7:5의 주파수 비를 가진 증4도(트라이톤)(조율되지 않음)과 같은 불협화 간격을 비교하면, 200(700-500, 1차 결합음) 및 300(500-200, 2차)이 된다. 나머지 결합음은 100Hz의 옥타브이므로 7:5 간격은 실제로 100Hz(및 그 옥타브), 300Hz, 500Hz 및 700Hz의 네 개의 음을 포함한다. 가장 낮은 결합음(100Hz)은 증4도(트라이톤)의 더 낮은 음보다 17번째 음(두 옥타브와 장3도) 아래이다. 모든 간격은 파울 힌데미트가 그의 저서 ''음악 작곡의 기술''에서 증명한 바와 같이 유사하게 분석되지만, 그는 일곱 번째 이후의 배음 사용은 거부했다.[11]

믹소리디안 선법은 배음렬의 처음 10개 배음과 협화한다(11번째 배음, 트라이톤은 믹소리디안 선법에 없음). 이오니아 선법은 시리즈의 처음 6개 배음과만 협화한다(일곱 번째 배음, 단7도는 이오니아 선법에 없음). 리샤바프리야 라가는 시리즈의 처음 14개 배음과 협화한다.

4. 2. 다양한 음계와 배음

서양이 채택한 반음계의 음은 기본음을 기반으로 하여 옥타브로 이동되어 한 옥타브 안에 압축된 배음렬의 일부에 의해 근사된다. 서양 반음계는 12개의 동일한 반음으로 수정되었지만, 이는 많은 배음, 특히 7, 11, 13번째 배음과 약간 음이 맞지 않는다. 1930년대 후반, 작곡가 파울 힌데미트는 이러한 배음 관계를 기반으로 음정의 상대적 불협화에 따라 음정을 순위를 매겼다.[11]아래 표는 처음 31개의 배음과 12음 평균율(12TET)의 간격을 비교한 것이다. 옥타브 이동 및 한 옥타브 범위 내로 압축되었다. 색칠된 필드는 5 센트(반음의 )보다 큰 차이점을 강조하며, 이는 음을 차례로 연주할 때 인간의 귀가 인식할 수 있는 "최소 지각 차이"이다. (동시에 연주되는 음에서는 더 작은 차이점이 감지된다.)

배음렬의 주파수는 기본 주파수의 정수 배수이므로 자연스럽게 정수비로 서로 관련되어 있으며, 작은 정수비는 음정의 협화의 기초가 될 가능성이 높다 (순정 율 참조). 예를 들어 완전 5도(200Hz와 300Hz)는 청취자가 100Hz의 결합음(300Hz와 200Hz의 차이)을 인식하게 한다. 이 결합음은 더 낮은 (실제 울리는) 음보다 옥타브 아래이다. 반면 증4도(트라이톤)과 같은 불협화 간격은 7:5의 주파수 비를 가지는데, 이 경우 결합음은 복잡하게 나타난다. 파울 힌데미트는 그의 저서 ''음악 작곡의 기술''에서 일곱 번째 이후의 배음 사용을 거부했다.[11]

믹소리디안 선법은 배음렬의 처음 10개 배음과 협화한다 (11번째 배음인 트라이톤은 믹소리디안 선법에 없다). 이오니아 선법은 처음 6개 배음과만 협화한다 (일곱 번째 배음인 단7도는 이오니아 선법에 없다). 리샤바프리야 라가는 처음 14개 배음과 협화한다.

5. 악기의 음색

다양한 배음의 상대적인 진폭(세기)은 악기 음색을 결정하는 주요 요인이다. 예를 들어, 클라리넷과 색소폰은 비슷한 마우스피스와 리드를 사용하지만, 공명기의 형태 차이로 인해 음색이 달라진다. 클라리넷은 원통형 공명기 때문에 짝수 배음이 약하고, 색소폰은 원뿔형 공명기 때문에 짝수 배음이 강하게 나타난다.

5. 1. 음색에 영향을 미치는 요소

다양한 배음의 상대적인 진폭 (강도)은 다양한 악기 및 소리의 음색을 주로 결정하지만, 시작 과도 현상, 포먼트, 잡음, 그리고 비화음성도 영향을 준다. 예를 들어, 클라리넷과 색소폰은 유사한 마우스피스와 리드를 가지고 있으며, 둘 다 마우스피스 끝이 닫힌 것으로 간주되는 챔버 내부의 공명으로 소리를 낸다. 클라리넷의 공명기는 원통형이기 때문에, '짝수' 배음이 덜 나타난다. 색소폰의 공명기는 원뿔형이어서 짝수 배음이 더 강하게 울리므로 더 복잡한 음색을 낸다. 악기의 금속 공명기의 비화음 울림은 금관 악기의 소리에서 훨씬 더 두드러진다.사람의 귀는 위상 일관적인, 조화롭게 관련된 주파수 성분을 단일 감각으로 묶는 경향이 있다. 인간은 악음의 개별 부분음—배음 및 비화음—을 인식하기보다는, 이들을 함께 음색 또는 음질로 인식하며, 전체 음높이는 경험되는 배음열의 기본음으로 들린다. 단지 몇 개의 동시 정현파 음으로 구성된 소리가 들리고, 그 음 사이의 간격이 배음열의 일부를 형성하는 경우, 뇌는 이 입력을 해당 계열의 기본음의 음높이 감각으로 묶는 경향이 있으며, 기본음이 존재하지 않더라도 마찬가지이다.

배음 주파수의 변화도 '인식된' 기본 음높이에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 변화는 피아노 및 기타 현악기에서 가장 명확하게 기록되어 있지만, 금관 악기에서도 나타나며, 금속 강성 및 진동하는 공기 또는 현과 악기의 공명체의 상호 작용의 조합으로 인해 발생한다.

5. 2. 한국 전통 악기

다양한 배음의 상대적인 진폭(강도)은 여러 악기 및 소리의 음색을 결정하는 주요 요인이지만, 과도 현상, 포먼트, 잡음, 비화음성도 영향을 미친다. 사람의 귀는 위상 일관적인, 조화롭게 관련된 주파수 성분을 단일 감각으로 묶는 경향이 있다. 인간은 악음의 개별 부분음(배음 및 비화음)을 인식하기보다는, 이들을 함께 음색 또는 음질로 인식하며, 전체 음높이는 경험되는 배음열의 기본음으로 들린다.5. 3. 인간의 청각 인식

사람의 귀는 위상 일관적인, 조화롭게 관련된 주파수 성분을 단일 감각으로 묶는 경향이 있다. 인간은 악음의 개별 부분음(배음 및 비화음)을 인식하기보다는, 이들을 함께 음색 또는 음질로 인식하며, 전체 음높이는 경험되는 배음열의 기본음으로 들린다. 단지 몇 개의 동시 정현파 음으로 구성된 소리가 들리고, 그 음 사이의 간격이 배음열의 일부를 형성하는 경우, 뇌는 이 입력을 해당 계열의 기본음의 음높이 감각으로 묶는 경향이 있으며, 기본음이 존재하지 않더라도 마찬가지이다.[1]배음 주파수의 변화도 '인식된' 기본 음높이에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 변화는 피아노 및 기타 현악기에서 가장 명확하게 기록되어 있지만, 금관 악기에서도 나타나며, 금속 강성 및 진동하는 공기 또는 현과 악기의 공명체의 상호 작용의 조합으로 인해 발생한다.[1]

6. 음정의 강도

데이비드 코프는 음정의 강도, 협화도 또는 안정성(협화와 불협화 참조)이 배음렬에서 더 낮고 강하거나 더 높고 약한 위치에 근접하는 정도에 따라 결정된다는 음정 강도 개념을 제시했다.[12]

따라서, 평균율의 완전 5도는 평균율의 단3도보다 강한데, 이는 각각 순정 완전 5도와 순정 단3도에 더 가깝기 때문이다. 순정 단3도는 배음 5와 6 사이에서 나타나고, 순정 5도는 더 낮은 배음 2와 3 사이에서 나타난다.

참조

[1]

서적

Music, Thought, and Feeling: Understanding the Psychology of Music

http://www.oup.com/u[...]

Oxford University Press

[2]

서적

On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music

https://books.google[...]

Longmans, Green

[3]

서적

Music, Cognition, and Computerized Sound

MIT Press

[4]

서적

The Historical Harpsichord Volume Two: The Metallurgy of 17th- and 18th- Century Music Wire

https://books.google[...]

Pendragon Press

[5]

서적

[6]

서적

The Physics and Psychophysics of Music

Springer

[7]

서적

Tonal Harmony

McGraw-Hill

[8]

간행물

Ben Johnston's Extended Just Intonation: A guide for interpreters

Summer 1991

[9]

서적

Quantifying Music: The science of music at the first stage of scientific revolution 1580–1650

Springer

[10]

서적

The Development of Harmony in Scriabin's Works

Universal

[11]

웹사이트

The Craft of Musical Composition: Book 1 – Theoretical Part

http://noty-naputi.i[...]

[12]

서적

Techniques of the Contemporary Composer

Schirmer Books

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com