선덕제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

선덕제(1399년 ~ 1435년)는 명나라의 제5대 황제이다. 그는 영락제의 총애를 받았으며, 숙부의 반란을 진압하고 황제 독재 체제를 확립했다. 내치에 힘쓰고, 정화를 통해 동남아시아, 인도양으로의 교역을 재개했다. 예술에도 재능을 보여 문인화에 뛰어난 작품을 남겼다. 선덕제의 치세는 '인선의 치'로 불리며 명나라의 전성기로 평가받는다. 그는 1435년에 사망했으며, 그의 뒤를 이어 장남 주기진이 즉위했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1399년 출생 - 김문기

김문기는 조선 초기의 문신으로 단종 복위 운동을 추진하다 처형되었으며, 사육신 포함 여부에 논쟁이 있고, 저서로 《백촌유사》와 《백촌선생문집》이 있다. - 1399년 출생 - 효공장황후

효공장황후는 명나라 선덕제의 황후로서 정통제와 경태제를 거치며 황태후가 되었고, 경태제 옹립 후 성렬자수황태후로 불리다가 사망 후 경릉에 묻혔다. - 15세기 중국의 군주 - 건문제

건문제는 명나라의 제2대 황제로, 유교적 이상 정치를 추구하며 개혁을 시도했으나 숙부들의 반란으로 실종되었고 사후 복권되었다. - 15세기 중국의 군주 - 성화제

성화제는 명나라의 제9대 황제로, 파란만장한 어린 시절을 보내고 즉위 초에는 긍정적인 행보를 보였으나 만귀비 총애와 환관 정치 심화로 민생을 혼란에 빠뜨렸다는 평가를 받지만, 홍치제를 보호하여 홍치 시대 번영에 기여하기도 했다.

2. 생애

홍희제의 장남으로 1425년에 즉위한 선덕제는 즉위 초 숙부인 한왕 주고흡(朱高煦)의 반란에 직면했다. 주고흡은 정난의 변(靖難の變)을 일으켜 건문제(建文帝)를 몰아낸 영락제(永樂帝)처럼 무력으로 황위를 찬탈하려 했다. 그러나 선덕제는 건문제와 달리 신속하고 과단성 있는 대처로 반란을 진압했다. 격노한 선덕제는 주고흡을 거대한 동호 안에 가두고, 주위에 숯불을 쌓아서 불태워 죽였다.[1]

이후 선덕제는 황족 감시를 강화하고 승상(丞相) 제도를 폐지하여 황제 독재 체제를 확립했다. 내각대학사(內閣大學士) 중 양영(楊榮)·양사기(楊士奇)·양보 (삼양(三楊))을 중용하고, 환관(宦官)의 학문을 허용하여 내서당(內書堂)을 설립, 태감(太監)의 권한을 강화했다.

선덕제는 내정에 힘쓰며 만주(滿洲) 지역을 포기하고 대월(大越)에서 철병하는 등 영토를 축소하는 정책을 펼쳤다. 한편, 정화(鄭和)의 남방 항해를 재개하여 영락제 시기 팽창했던 영토를 취사선택하고 국내 행정 제도를 정비했다.

선덕제는 조선과 평화로운 관계를 유지하며 정기적인 사절단 교류를 가졌고,[13] 1432년 류큐 왕국의 중재로 일본과도 교류를 시작했다.[1]

1435년 선덕제는 갑작스럽게 사망했다. 그의 치세는 인선의 치(仁宣の治)로 불리며 명나라의 전성기로 평가받는다. 그러나 환관 권력 강화는 훗날 조정 혼란의 원인이 되었다.

2. 1. 유년 시절

주 잔지(朱瞻基)는 홍희제(洪熙帝, 1378~1425, 재위 1424년)와 장황후(張皇后, 1379~1442)의 장남으로 1399년 3월 16일에 태어났다. 당시 주 잔지의 부모는 중국 북동부 베이징에 있는 그의 조부이자 후일 영락제(永樂帝)가 된 연왕(燕王) 주체(朱棣)의 궁궐에 살고 있었다. 어렸을 때부터 영민하여 조부 영락제의 총애를 받았다. 영락제는 아들 홍희제보다 손자인 주 잔지를 염두에 두고 있었기 때문에, 어린 나이에 황태손이 되어 제왕학을 일찍 배웠다.[1] 영락제의 외정시에 영락제를 따라 같이 수행을 다녔으며 영락제에게 충언을 아끼지 않아 영락제가 늘 곁에 두고 총애하였다.

어린 시절 주 잔지는 한림 학자들로부터 무예와 유학 서적을 모두 교육받았다. 그는 문장에 재능이 있었지만, 아버지의 허약한 건강과는 대조적으로 그의 뛰어난 체력은 그가 무예에서 탁월하게 되는 데 기여했다. 이는 영락제에게 깊은 인상을 주었는데, 영락제는 사냥과 승마를 좋아하는 주 잔지와 공통점을 가지고 있었다. 영락제는 그를 사냥과 군사 시찰에 동행하게 했다. 1414년에는 젊은 황태손을 데리고 몽골 원정에 나서기도 했다.

1411년, 주 잔지는 황태손(皇太孫)으로 책봉되었다.[1] 주 잔지의 유교적 가르침과 통치 방식에 대한 교육은 영의정 호광(胡廣)이 감독했다. 그는 또한 군사 원정에 대한 연구에도 전념했다.

2. 2. 즉위와 숙부 주고후의 반란

영락제와 인효문황후(仁孝文皇后 徐氏)의 차남 주고후는 정난의 변 때 건문제(建文帝)가 숙부들을 죽였다는 누명을 피하기 위해 능동적으로 대처하지 못한 것과 달리, 선덕제는 직접 친정(親征)하여 반란을 진압했다.[1] 숙부인 한왕 주고후와 일족을 잡아 자금성의 서안문 안에 있는 소요성(逍遙城)이라는 건물에 유폐시켰다.[1] 이후 선덕제가 감옥에 갇힌 숙부를 만나기 위해 소요성에 행차하였을 때, 주고후는 선덕제를 발로 걷어차 넘어뜨렸다.[1] 선덕제는 주고후를 구리 항아리에 가두었고, 주고후가 항아리를 밀치자, 장작더미에 달궈 죽였다.[1]주고후는 군사적 능력으로 영락제의 총애를 받았다.[2] 1399년에서 1402년까지의 내전 중에 유능한 지휘관임을 증명했지만, 오만함과 선덕제의 아버지인 홍희제에 대한 경멸은 긴장을 야기했다.[3] 1404년 후계자로 지명되지 않자 분노했고, 1424년 병든 형 대신 자신이 왕위의 정당한 계승자라고 믿고 쿠데타를 모의하기 시작했다.[3] 1425년 9월 2일 선덕제가 즉위한 직후, 영락제의 뒤를 이어 황제에 반기를 들었다.[4]

황제는 처음에 주저했지만, 결국 양용(楊榮) 대사와 다른 신하들의 압력에 굴복하여 9월 9일에 직접 징벌 원정을 지휘했다.[5] 노련한 장군인 설록(薛祿, 1358~1430)이 이끄는 2만 명의 선봉대가 9월 21일에 래안을 포위했다.[5] 다음 날 도시를 함락시켰고, 주고후는 베이징으로 압송되어 평민으로 강등되었고, 결국 고문으로 사망했다.[5] 또한 그의 추종자 600명 이상이 처형되었고, 2200명 이상이 국경으로 추방되었다.[5]

2. 3. 내치

선덕제는 아버지 홍희제의 고문과 신하들을 유임시켰지만, 일부 관직의 기능은 변화를 겪었다. 가장 중요한 개혁은 내각에서 이루어졌는데, 영락제(永樂帝) 시대에는 황제의 서신을 읽고 답장을 작성하는 자문 역할만 담당했었다. 그러나 홍희제(洪熙帝) 시대에 그 영향력이 커지면서 실질적인 집행권을 부여받게 되었다. 이는 양식기(병부상서), 황회(호부상서), 금유자(예부상서)에게 상서(장관)의 직책을 부여함으로써 공식화되었다. 그들은 오랜 기간 국가에 봉사한 공로로 황제의 존경과 신임을 받았다.[1] 황제의 다른 측근 고문으로는 건이(1402~1422, 1423~1435년 인사부 상서)[2]와 하원기(1402~1421, 1424~1430년 호부상서)가 있었다.[1][2] 선덕제 사후에도 가장 영향력 있는 관리들과 내각의 구성은 변함이 없었다. 결과적으로 정부 최고위직은 1424년부터 1440년대 초까지 동일한 인물들에 의해 장악되었다.[3]황제는 각 관청의 제안을 내각이 검토하고 평가하는 정기적이고 중요한 조서에 대한 절차를 확립했다. 내각은 문제 해결에 대한 권고를 문서에 첨부했고, 황제는 일반적으로 이를 승인하여 관련 부처에 이행을 지시했다. 중요한 정부 결정은 황제와 내각의 회의에서 이루어졌으며,[1] 황제는 그곳에서 조서의 초안을 논의하고 서명했다. 각료들은 이러한 조서를 실행할 책임이 있었다. 이 시스템은 내각이 더 이상 사전에 각료와 협의할 필요가 없어졌기 때문에 더 빠르고 유연한 의사 결정을 가능하게 했다.[4]

동시에 황궁에서 봉직하며 황제에게 전적으로 의존하는 환관(宦官)들의 영향력이 커졌다. 명나라 초대 황제인 홍무제 시대에는 환관들이 정부 당국과 소통하는 것이 금지되었다. 영락제조차도 그들에 대한 엄격한 통제를 유지했다. 반면 선덕제는 그들에게 교육을 제공하고 기밀 서신에 더 많이 활용했다.[4] 관리들의 반대에도 불구하고 환관들의 사업은 번창하여 벌목과 조선과 같은 황제의 개인적인 사업에 이익을 가져다주었다.[3] 황제가 내각의 의견에 동의하지 않는 경우, 환관을 이용하여 국가 행정의 하급 기관에 명령을 전달했다.[4] 신하들은 황제의 명령에 이의를 제기하지 않았으므로, 환관들은 황제의 몰래 신하들에게 명령을 내릴 수 있었다. 이러한 권력 남용은 홍무제에게 큰 우려 사항이었다.[5] 그러나 선덕제는 환관들을 통제했고, 그들이 범위를 넘어설 경우 처형하는 것을 주저하지 않았다. 장기적으로 이러한 접근 방식은 단호하지 못한 황제가 집권할 경우 환관들이 권력을 악용할 여지를 남겼다.[5]

홍희(洪熙) 원년(1425년), 홍희제(洪熙帝)가 재위 1년 만에 붕어하고, 주첨기가 황제에 즉위하였다(선덕제). 그러나 즉위에 반대하는 숙부인 한왕 주고흡(朱高煦)의 반란이 발생하였다. 주고흡은 전장에서는 영락제를 닮은 재능을 발휘한 인물로, 한때는 립태자를 고려되었던 적도 있었으나, 폭력적이고 무례하다는 이유로 보류되었다.

즉위 직후의 젊은 황제에 대한 숙부의 반란은 건문제(建文帝)를 연왕 주체(영락제(永樂帝))가 찬탈한 정난의 변(靖難の變)을 떠올리게 하는 것이었다. 연왕군으로 정난의 변에 참가하여 한왕에 봉해진 주고흡은, 이번에는 자신이 무력으로 황제의 자리를 빼앗으려 했던 것이다. 그러나 신속하고 효과적인 대응을 하지 못했던 건문제와 달리, 선덕제는 반란에 과단적으로 대처하고, 신하들의 친정 상소에도 즉각 응하여, 이 반란을 진압하였다. 잡힌 주고흡은 감금되었지만, 후에 선덕제와 알현했을 때, 선덕제를 발로 차는 사건을 일으켰다. 격노한 선덕제는 주고흡을 거대한 동호 안에 가두고, 주위에 숯불을 쌓아서 불태워 죽였다. 선덕제의 과단성 있는 행동은, 조부나 증조부를 닮은 잔혹성에 뒷받침되었던 것으로 생각된다.

이 한왕의 반란 이후, 선덕제는 황족들에 대한 감시 체제를 강화하고, 승상(丞相)도 폐지하여, 황제의 독재 체제를 확립하였다. 그렇게 하기 위해 선덕제는 내각대학사(內閣大學士), 그중에서도 양영(楊榮)·양사기(楊士奇)·양보 (삼양(三楊)이라고 불리는) 3명을 중용하였다. 또한 환관(宦官)의 정치 개입을 미연에 방지하기 위해 홍무제(洪武帝)가 금지했던 환관의 학문을 허락하고, 환관을 대상으로 한 학문소인 내서당(內書堂)을 설립하였다. 또한, 황제의 비서인 태감(太監)의 권한을 강화하였다.

독재 체제를 확립한 선덕제는 내정에 힘쓰고, 또 경영이 어려워지고 있던 불모의 만주(滿洲) 지역을 포기하고, 대월(大越)에서 철병을 결정하였다. 그러면서 정화(鄭和)에 의한 남방 항해를 재개하였다. 이것은 영토의 단순한 축소를 의미하는 것이 아니라, 영락 연간에 팽창했던 영토를 취사선택하여, 국내의 행정 제도를 정비하는 것을 목적으로 한 정책으로 생각된다.

2. 4. 대외 관계

선덕제는 조선과 대체로 평화로운 관계를 유지했으며, 양국의 수도 사이에는 정기적인 사절단이 오갔다.[13] 중국 측 기록에 따르면, 선덕제는 조선에 말을 자주 요청했고, 금, 은 등 조선에서 생산되지 않는 특이한 선물은 보내지 말 것을 요청했다. 또한 조선 유학생을 국자감에 입학시켜 달라는 요청을 거절하고, 대신 유교 경전과 역사 문헌을 기증했다. 공식적인 중국 기록은 상호 존중을 강조하지만, 조선 측 기록은 황제의 요청에 대한 개인적인 동기를 강조하는데, 여기에는 여성(황제 사후 명나라 정부는 53명의 조선 여성이 고국으로 돌아가도록 허락했다),[14] 매, 사냥개, 호랑이, 요리사, 환관 등이 포함된다.[15]1432년 류큐 왕국의 중재로 명나라 사신들이 쇼군의 궁정에 도착했다.[1] 1433년 6월, 최초의 일본 사절단이 중국에 도착하여 말, 갑옷, 칼, 기타 물품 및 2.6ton의 구리를 가져왔다.[1][2] 명나라는 이 물품들에 대해 지폐(寶鈔)로 지불했고, 일본은 이를 즉시 비단(5분의 1)과 구리 주화(나머지)로 교환했다.[2]

명나라는 닝보에서만 일본 상인들을 받아들였다.[3] 1433년 이후 중국에 온 일본 사절단은 주로 중국 시장에 접근하고자 하는 다이묘, 사찰, 신전의 대리인들이었다. 이들은 사치품과 함께 중국 구리 주화에 특히 관심이 많았다.[2] 이 무역은 일본에 매우 수익성이 높아 1529년까지 양국 간 지속적인 관계를 유지하게 했다. 그러나 일본 상품의 가치 평가를 둘러싼 분쟁이 빈번했고, 명나라는 일본의 해적 단속 무능력을 자주 불평했다.[3] 쇼군들은 자원 부족으로 해적에 효과적으로 개입할 수 없었다.[1]

2. 4. 1. 베트남(교지)

주어진 원본 소스에는 선덕제의 베트남(교지) 통치에 대한 내용이 직접적으로 언급되어 있지 않다. 따라서 해당 섹션에 작성할 내용이 없다.2. 4. 2. 동남아시아와 인도양

(동남아시아와 인도양 관련 내용은 원본 소스에 포함되어 있지 않으므로, 이 섹션에는 내용을 추가할 수 없습니다.)2. 4. 3. 몽골

선덕제 시대에 북방 국경은 비교적 평온했다. 현재 만주 지역에 살던 여진족은 명나라의 종주권을 인정하고, 내시 이시하(Yishiha)가 이끄는 원정에 반대하지 않았다. 이 원정은 아무르 강(Amur River) 어귀까지 이르렀다. 동몽골은 알루타이(Arughtai)가 지배했고,[1] 서몽골의 오이라트는 토곤(Toghon)이 이끌었다. 그러나 알루타이는 몽골 남동부의 우량카이 몽골에게 인정받지 못했다. 그 결과 그는 명나라와 우호적인 관계를 유지하며 무역을 통해 말을 비단, 차와 교환했다.[2]1428년 10월, 우량카이족은 때때로 국경 지대를 습격하기도 했지만, 황제가 3,000명의 군사를 거느리고 현장 검열을 실시하자 성공적으로 격퇴되었다. 1430년 5월, 명나라는 개평(옛 원나라 수도 상도(Shangdu)이자 초원지대의 마지막 명나라 주둔지) 남쪽의 중국과 초원 사이 국경(후일의 만리장성)을 따라 성곽 도시들을 구축한 후 철수했다. 이로써 국경이 짧아져 지친 군대의 부담을 덜었지만, 훗날 사학자들의 비판을 받았다. 국경이 남쪽으로 이동하고 초원 지대의 거점을 상실하면서 중국이 몽골을 침략하기가 훨씬 어려워졌기 때문이다.[2]

명 정부는 동몽골이 오이라트를 물리칠 수 있기를 바랐지만, 오이라트가 더 강력한 세력으로 드러나 동몽골을 반복적으로 공격했다. 1434년 9월, 오이라트는 알루타이를 패퇴시켜 죽이는 데 성공했고, 토곤은 명 정부와 좋은 관계를 유지했으며 그 관계는 그 이후로도 계속되었다.[2]

2. 4. 4. 일본

1432년 류큐 왕국의 중재로 명나라 사신들이 쇼군의 궁정에 도착했다.[1] 1433년 6월, 최초의 일본 사절단이 중국에 도착하여 말, 갑옷, 칼, 기타 물품 및 2.6ton의 구리를 가져왔다.[1][2] 명나라는 이 물품들에 대해 지폐(寶鈔)로 지불했고, 일본은 이를 즉시 비단(5분의 1)과 구리 주화(나머지)로 교환했다.[2]명나라는 닝보에서만 일본 상인들을 받아들였다.[3] 1433년 이후 중국에 온 일본 사절단은 주로 중국 시장에 접근하고자 하는 다이묘, 사찰, 신전의 대리인들이었다. 이들은 사치품과 함께 중국 구리 주화에 특히 관심이 많았다.[2] 이 무역은 일본에 매우 수익성이 높아 1529년까지 양국 간 지속적인 관계를 유지하게 했다. 그러나 일본 상품의 가치 평가를 둘러싼 분쟁이 빈번했고, 명나라는 일본의 해적 단속 무능력을 자주 불평했다.[3] 쇼군들은 자원 부족으로 해적에 효과적으로 개입할 수 없었다.[1]

2. 4. 5. 조선

선덕제는 아버지의 고문과 신하들을 유임시켰지만, 일부 관직의 기능은 변화를 겪었다. 가장 중요한 개혁은 내각에 이루어졌는데, 영락제 시대에는 황제의 서신을 읽고 답장을 작성하는 자문 역할만 담당했었다. 그러나 홍희제 시대에 그들의 영향력이 커지면서 실질적인 집행권을 부여받게 되었다. 이는 양식기(병부상서), 황회(호부상서), 금유자(예부상서)에게 상서(장관)의 직책을 부여함으로써 공식화되었다. 그들은 오랜 기간 국가에 봉사한 공로로 황제의 존경과 신임을 받았다.[1] 황제의 다른 측근 고문으로는 건이(1402~1422, 1423~1435년 인사부 상서)[2]와 하원기(1402~1421, 1424~1430년 호부상서)가 있었다.[3][4] 선덕제 사후에도 가장 영향력 있는 관리들과 내각의 구성은 변함이 없었다. 결과적으로 정부 최고위직은 1424년부터 1440년대 초까지 동일한 인물들에 의해 장악되었다.[5]황제는 각 관청의 제안을 내각이 검토하고 평가하는 정기적이고 중요한 조서에 대한 절차를 확립했다. 내각은 문제 해결에 대한 권고를 문서에 첨부했고, 황제는 일반적으로 이를 승인하여 관련 부처에 이행을 지시했다. 중요한 정부 결정은 황제와 내각의 회의에서 이루어졌으며,[6] 황제는 그곳에서 조서의 초안을 논의하고 서명했다. 각료들은 이러한 조서를 실행할 책임이 있었다. 이 시스템은 내각이 더 이상 사전에 각료와 협의할 필요가 없어졌기 때문에 더 빠르고 유연한 의사 결정을 가능하게 했다.[7]

동시에 황궁에서 봉직하며 황제에게 전적으로 의존하는 환관들의 영향력이 커졌다. 명나라 초대 황제인 홍무제 시대에는 환관들이 정부 당국과 소통하는 것이 금지되었다. 영락제조차도 그들에 대한 엄격한 통제를 유지했다. 반면 선덕제는 그들에게 교육을 제공하고 기밀 서신에 더 많이 활용했다.[8] 관리들의 반대에도 불구하고 환관들의 사업은 번창하여 벌목과 조선과 같은 황제의 개인적인 사업에 이익을 가져다주었다.[9] 황제가 내각의 의견에 동의하지 않는 경우, 환관을 이용하여 국가 행정의 하급 기관에 명령을 전달했다.[10] 신하들은 황제의 명령에 이의를 제기하지 않았으므로, 환관들은 황제의 몰래 신하들에게 명령을 내릴 수 있었다. 이러한 권력 남용은 홍무제에게 큰 우려 사항이었다.[11] 그러나 선덕제는 환관들을 통제했고, 그들이 범위를 넘어설 경우 처형하는 것을 주저하지 않았다. 장기적으로 이러한 접근 방식은 단호하지 못한 황제가 집권할 경우 환관들이 권력을 악용할 여지를 남겼다.[12]

조선과의 관계는 일반적으로 평화로웠으며, 두 수도 사이를 오가는 정기적인 사절단이 있었다.[13] 중국 기록에 따르면, 황제는 종종 조선으로부터 말을 요청했고, 그들의 나라에서 생산되지 않은 금, 은, 또는 기타 특이한 선물을 보내지 말라고 요청하기도 했다. 또한 황제는 조선 유학생들을 국자감에 입학시켜 달라는 요청을 거절하고 대신 유교 경전과 역사 문헌을 조선에 기증했다. 공식적인 중국 기록은 상호 존중을 강조하지만, 조선 기록은 황제의 요청에 대한 개인적인 동기를 강조한다. 여기에는 여성(황제 사후 명나라 정부는 53명의 조선 여성이 고국으로 돌아가도록 허락했다),[14] 매, 사냥개, 호랑이, 요리사, 환관 등이 포함된다.[15]

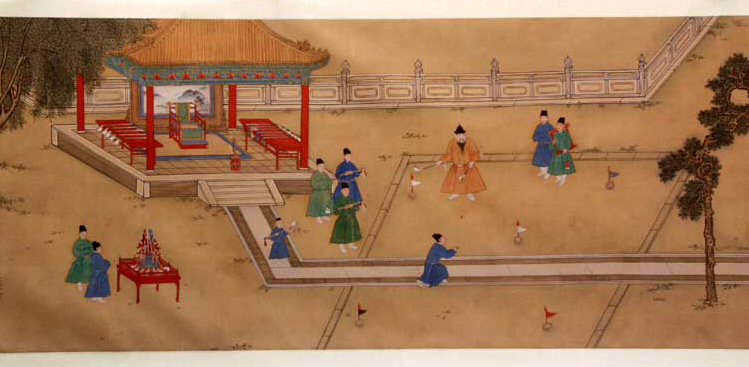

2. 5. 예술적 업적

선덕제는 재능 있는 예술가이자 시인이었으며, 통치자로서의 의무보다 예술과 여가에 더 큰 즐거움을 느꼈다.[2] 서예, 시, 글쓰기, 그림에 능숙했던 그는 풍경화, 인물화, 초충도(草蟲圖), 그리고 특히 화조화 장르를 즐겨 그렸다.[2] 동물, 특히 개를 묘사하는 데 능숙했으며, 당시 문인화가들, 특히 하장의 기법과 양식에서 영감을 얻었다.[2] 그는 일반적으로 색을 사용하지 않고 먹을 사용하여 상징적이고 우의적인 의미를 지닌 주제를 선택했다.[2] 송휘종(재위 1100-1126) 이후 중국 황제 중 최고의 화가로 여겨졌다.[3]그의 작품 중 일부는 국립고궁박물원, 고궁박물원 등에 소장되어 있다. 2007년 아서 M. 색클러 미술관의 중국 미술품 큐레이터 로버트 D. 모리는 그를 "진정한 예술적 재능과 관심을 보여준 유일한 명나라 황제"라고 묘사했다.[4] 네덜란드 동양학자 로버트 판 굴릭(1910-1967)은 선덕제의 그림 중 하나인 '놀고 있는 긴팔원숭이'를 "기술적으로 뛰어나게 그려졌지만 아름다운 작품은 아니다"라고 칭찬했다.[5]

황제는 예술에 참여했을 뿐만 아니라 당시의 예술적 경향을 적극적으로 지원하고 영향을 미쳤다. 궁정 회화를 송대 문화의 절정 수준으로 끌어올리고자 했다.[2] 또한 상희 등 여러 서예가와 화가들에게 궁궐 근위대 장교로 임명하여 재정적으로 지원했다.[6] 그의 치세는 또한 청동기와 도자기, 특히 유명한 경덕진 청화백자의 뛰어난 장인정신으로 유명하다.[3]

2. 6. 사망과 후계

선덕제는 1435년 1월 31일에 자금성의 건청궁에서 갑작스럽게 사망했다.[6] 그는 거의 두 달 동안 병을 앓았다고 한다.[6] 사망 후, 시호는 장황제(章帝|장황제중국어), 묘호는 선종(宣宗|선종중국어)을 받았다.[6] 그는 베이징 근처 명릉의 경릉에 안장되었다.[6]선덕제의 사망 이후, 명나라는 더 이상 장거리 원정을 수행하지 않았다. 이러한 원정은 유교 관료들이 강력하게 반대했기 때문에 궁중 환관들에 의해서만 지원되었다. 대운하가 개통되면서 해로를 통해 북쪽으로 쌀을 수송할 필요성이 사라지자 관리들은 해상 원정을 값비싸고 불필요한 황실 사업으로 여겼다. 이 결정은 명 함대의 사기를 저하시키고 전력을 약화시켜 후에 왜구 해적들을 효과적으로 다룰 수 없게 만드는 등 장기적인 부정적인 결과를 초래했다. 또한 동남아시아와 인도양에서 중국의 영향력에도 부정적인 영향을 미쳤다. 결과적으로, 명나라 초기의 종말은 300년간 지속된 중국의 동아시아 해상 패권의 종말을 의미했다.

선덕제의 뒤를 이은 사람은 그의 장남인 주기진이었다. 그는 1428년 5월 황태자로 책봉되었고, 여덟 살의 어린 나이에 황제가 되었다. 그러나 명나라를 건국한 홍무제가 제정한 규칙에는 아직 어린 황제의 즉위에 대한 예상이 없었기 때문에 미성년 군주를 대신하여 나라를 다스릴 섭정을 임명할 수 없었다. 그 결과, 선덕제는 고위 관리들이 황제의 할머니인 장태황태후와 함께 국정에 대해 논의하도록 결정했고, 장태황태후는 사실상 나라를 다스렸다. 그녀는 영상들과의 협력을 통해 1440년대 초까지 국가 정책의 일관성을 유지했다.

3. 평가

선덕제는 능력 있고 적극적이며 숙련된 황제였다. 그는 자신을 무장으로 여겼고, 영락제처럼 직접 군사 원정을 이끌었다. 그러나 그의 행동은 (숙부의 반란 진압과 같이) 비교적 작거나 (북방 국경에서 몽골과의 충돌과 같이) 중요하지 않았다.[2] 그는 국가 통치에 적극적으로 참여한 마지막 명나라 황제였으며, 지배 엘리트를 구성하는 다양한 집단에 대해 공정한 태도를 유지했다. 황제의 숙부의 반란은 황제와 관리들에게 군대에 대한 영향력을 행사하는 황실 구성원을 제거하려는 결정이 옳았다는 것을 확인시켜 주었다. 교지(交趾)에서의 전쟁 실패와 그 후 토목보의 변은 관리들이 군사적 모험에 반대하는 데 끊임없이 사용하는 논거였는데,[2] 이는 잠재적으로 장군들의 손에 권력을 되돌려주고 명나라의 정부 지배 확립을 방해할 수 있었다. 장군, 황실 구성원, 유교 관리, 환관을 포함한 명나라의 원래 다양한 엘리트들은 처음 두 집단이 국가 통치에 대한 영향력을 잃는 것을 보았다. 선덕 연간에 유교 관리들은 다른 집단에 대한 우위를 차지했고 명나라 말까지 유지했으며, 1430년대 초 명나라 초기의 종말을 알렸다. 인구와 경제의 상당한 증가에도 불구하고, 명나라의 군사 및 정치 제도는 왕조 말기까지 비교적 변하지 않았다.[2]

3. 1. 긍정적 평가

선덕제는 아버지 홍희제와는 달리 과감하고 강력한 정치를 펼쳤다. 황제 독재 체제를 확립하고 황족을 엄격히 다스렸다. 증조부 홍무제가 환관의 정치 개입을 막기 위해 환관의 학문 교육을 금지했지만, 선덕제는 환관을 교육시키는 내서당(內書堂)을 설립하고 태감의 권한을 강화했다.[2] 이러한 선덕제의 정책은 훗날 명나라 조정에서 환관이 정치에 개입하여 정사를 농락하는 사태를 야기하기도 했다. 이 외에도 선덕제는 회화를 즐겨 뛰어난 그림 작품을 남겼다. 홍희제와 선덕제의 시대는 후대에 '''인선의 치'''(仁宣之治)로 불리며 높게 평가받고 있다.

선덕제는 능력 있고 적극적이며 숙련된 황제였다. 그는 문관들을 신뢰했지만, 환관과 군 지휘관들도 자주 이용했다. 후대 명나라 황제들이 안정적인 인물로서의 역할을 포기하고 궁궐의 쾌락에 빠져 정부의 통치권을 궁궐 환관들의 손에 맡긴 것과는 대조적이다.[2] 결과적으로 후대 관료들은 선덕 연간을 이상적인 통치의 황금기로 여겼다.[2]

선덕제의 치세는 역사가들에 의해 명나라 시대의 정점으로 널리 여겨지며, 안정과 평화가 특징이다. 이는 홍무제 시대의 가혹한 행정적 숙청과 건문제 시대의 내전과는 극명한 대조를 이룬다. "삼양(三楊)"(양사기, 양융, 양푸)의 지도 아래 유능하고 종종 오랫동안 재직한 장관들과 관리들이 유능한 통치자의 지휘 아래 현명한 장관 통치라는 유교적 이상에 따라 명나라 시대에 독특한 수준의 연속성과 신뢰성으로 국가를 통치했다. 정부는 또한 백성들의 삶을 개선하기 위한 노력을 기울였고, 대월(大越)에서의 확장을 포기했으며, 행정 개혁을 실시했다.

3. 2. 부정적 평가

선덕제는 황제 독재 체제를 확립하고 황족을 엄격히 다스렸다. 홍무제는 환관의 정치 개입을 막고자 환관의 학문 교육을 금지했지만, 선덕제는 환관을 교육하는 내서당(內書堂)을 설립하고 태감의 권한을 강화했다.[2] 이는 훗날 명나라 조정에서 환관의 정치 개입을 야기하여, 환관이 정사를 농락하는 사태를 초래했다.일부 문관들은 선덕제가 환관들을 남부 지방으로 자주 파견하여 궁궐 후궁들을 위한 여흥을 즐길 여인들과 처녀들을 구하게 하고, 환관들에게 더 큰 권한을 위임한 것을 비판했다. 후대 명나라 황제들은 안정적인 인물로서의 역할을 포기하고 궁궐의 쾌락에 빠져 정부의 통치권을 종종 경쟁하는 당파에게 넘기거나, 더 흔하게는 궁궐 환관들의 손에 맡겼다.[2] 결과적으로 후대 관료들은 선덕제 시대를 당파 분쟁과 제도적 쇠퇴와는 대조적으로 이상적인 통치의 황금기로 여겼다.[2]

4. 가족 관계

- '''조부''' : 성조 영락문황제 주체(朱棣)

- '''조모''' : 인효문황후 서씨(徐氏)

- '''부친''' : 인종 홍희소황제 주고치(朱高熾)

- '''모친''' : 성효소황후 장씨(張氏)

선덕제는 2남 3녀를 두었다.

4. 1. 황후

4. 2. 후궁

4. 3. 황자

4. 4. 황녀

선덕제에게는 세 명의 딸이 있었다.

5. 연호

참조

[1]

웹사이트

Timeline of the Ming & Qing Palace Events. The Yongle Emperor (r. 1403-1424)

https://en.dpm.org.c[...]

The Palace Museum

2020-12-23

[2]

웹사이트

From the Brush of Xuande: Painting and Calligraphy of the Ming Emperor Xuanzong : Introduction

http://www.npm.gov.t[...]

National Palace Museum

2013-01-06

[3]

웹사이트

Imperial Salukis. Speedy hounds, portrayed by a Chinese emperor

http://harvardmagazi[...]

Harvard magazine

2007-05-01

[4]

웹사이트

Shang Xi

http://arts.cultural[...]

cultural-china.com

2012-01-02

[5]

웹사이트

Persons in Chinese History - Zhuge Liang 諸葛亮

http://www.chinaknow[...]

2013-02-07

[6]

웹사이트

Zhu Zhanji - Emperor Xuanzong of the Ming Dynasty

http://history.cultu[...]

Cultural China

2013-02-14

[7]

서적

明宣宗実録

[8]

문서

황태손비(皇太孫妃)/황태자비(皇太子妃)/정자선사(静慈仙師)

[9]

문서

폐후가 된 후에 출가하였고, 사후 영종에 의해 황후로 복권됨.

[10]

문서

귀비(貴妃)/황태후(皇太后)/상성황태후(上聖皇太后)/성렬황태후(聖烈皇太后)

[11]

문서

황태후(皇太后)/선묘현비(宣廟賢妃)/영사현비(榮思賢妃)

[12]

문서

경태제 즉위 후 황태후에 올랐으나, 영종 복위 후 현비로 강등. 홍광제 때 경태제 복원되면서 황태후로 복권됨.

[13]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[14]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[15]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[16]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[17]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[18]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[19]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[20]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[21]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[22]

문서

선덕제 사후 순장됨.

[23]

문서

조선 출신 후궁으로, 강혜장숙여비(康惠莊淑麗妃)의 동생이다.

[24]

문서

영종 복위 후 성왕으로 강등. 성화제 때 황제로 복원됨.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com