아틸라 (오페라)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

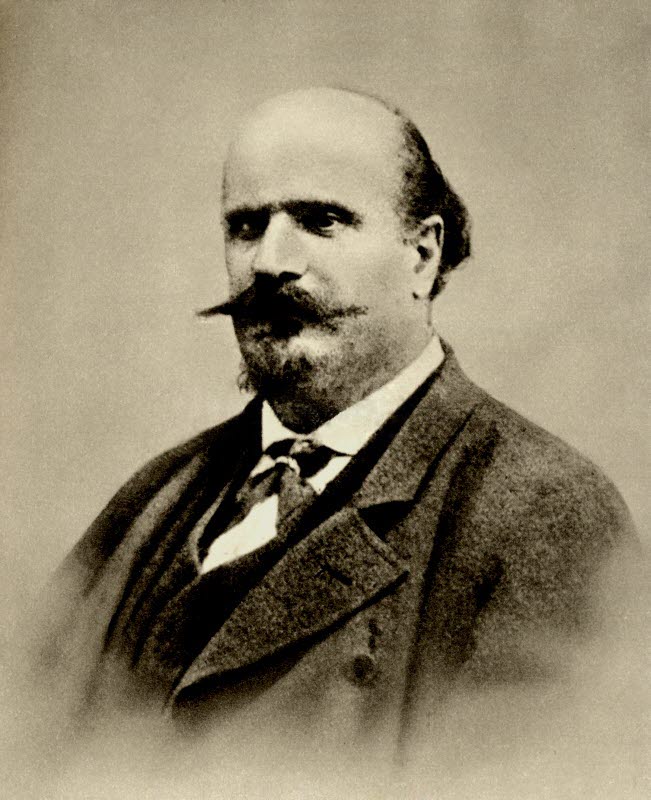

아틸라는 5세기의 훈족 왕 아틸라를 소재로 한 주세페 베르디의 오페라이다. 이 오페라는 1844년 베르디가 초 낭만주의 연극 《훈족의 왕 아틸라》를 읽고 구상하여, 테미스토클레 솔레라와 프란체스코 마리아 피아베의 대본을 거쳐 1846년 베네치아의 라 페니체 극장에서 초연되었다. 오페라는 아틸라의 서로마 제국 침공과 아퀼레이아 파괴, 베네치아 건국 신화 등을 배경으로 하며, 아틸라, 로마 장군 에치오, 아퀼레이아 영주의 딸 오다벨라, 아퀼레이아의 기사 포레스토 등을 주요 등장인물로 한다. 특히 이탈리아의 애국심을 고취하는 내용과 함께, "Avrai tu l'universo, resta l'Italia a me" (너는 우주를 가질 수 있지만, 이탈리아는 나에게 남겨두라)와 같은 대사로 관객들의 열광적인 반응을 얻었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1846년 오페라 - 파우스트의 겁벌

《파우스트의 겁벌》은 엑토르 베를리오즈가 괴테의 《파우스트》에서 영감을 받아 작곡한 오라토리오와 오페라의 중간 형태인 "극적인 전설"로, 파우스트, 메피스토펠레스, 마르그리트 등의 주요 인물과 라코치 행진곡, 요정의 춤 등의 유명 음악이 포함되어 있다. - 주세페 베르디의 오페라 - 일 트로바토레

《일 트로바토레》는 주세페 베르디가 작곡한 4막 오페라로, 15세기 스페인을 배경으로 두 가문의 복수와 사랑을 그린 비극이며, 1853년 로마 초연 이후 전 세계적으로 인기를 얻어 오늘날 가장 많이 공연되는 오페라 중 하나이다. - 주세페 베르디의 오페라 - 라 트라비아타

주세페 베르디가 작곡하고 알렉상드르 뒤마 피스의 희곡 《춘희》를 바탕으로 한 3막 오페라 《라 트라비아타》는 초연 당시 사회적 편견으로 실패했으나, 수정 후 재공연에 성공하여 베르디 생전 가장 많이 공연된 작품이자 현재까지 세계적으로 인기 있는 오페라 중 하나로, 비극적인 사랑과 삶, 사회적 편견과 도덕적 기준에 대한 비판적 시각을 담고 있다. - 이탈리아어 오페라 - 피가로의 결혼

피가로의 결혼은 모차르트와 다 폰테가 합작한 오페라로, 보마르셰의 희곡을 원작으로 하여 귀족의 허영과 하인들의 지략을 코믹하게 그린 작품이며, 1786년 빈에서 초연되었다. - 이탈리아어 오페라 - 오르페오와 에우리디체

《오르페오와 에우리디체》는 크리스토프 빌리발트 글룩이 작곡한 오페라로, 오페라 개혁을 시도하여 극적 흐름을 강조하고 여성 알토가 오르페오 역을 맡기도 하며, 아내를 잃은 오르페오의 비극적인 이야기를 담고 있다.

2. 역사적 배경

5세기 중반, 서로마 제국은 쇠퇴기에 접어들었고, 중앙아시아에서 기원한 훈족은 서쪽으로 이동하며 유럽을 위협했다. 훈족의 지도자 아틸라는 동로마 제국과 서로마 제국을 공격하여 막대한 공물을 받아냈으며, 라인강에서 볼가강에 이르는 광대한 제국을 건설했다.

아틸라의 군대는 아퀼레이아를 파괴했고, 살아남은 사람들은 이후 베네치아 건설의 기초가 되었다.

2. 1. 아틸라와 훈족

Attilahu와 훈족은 5세기 중반 유럽을 공포로 몰아넣은 유목 민족이다. 훈족은 중앙아시아에서 기원하여 서쪽으로 이동하며 게르만족 등 여러 민족을 압박했고, 이는 게르만족의 대이동의 주요 원인 중 하나가 되었다.아틸라는 434년부터 훈족을 이끌며 동로마 제국과 서로마 제국을 공격하여 막대한 공물을 받아냈다. 그의 통치 기간 동안 훈족은 라인강에서 볼가강에 이르는 광대한 제국을 건설했다. 아틸라는 잔혹하고 용맹한 지도자로 알려져 있으며, 그의 군사적 능력은 서로마 제국을 멸망 직전까지 몰고 갈 정도였다.

2. 2. 서로마 제국의 쇠퇴

(내용 없음)2. 3. 아퀼레이아 파괴와 베네치아 건국

아틸라와 그의 군대는 아퀼레이아 시를 파괴했다. (''Urli, rapine'' / "외침, 약탈"). 그들은 전쟁 포로로 잡힌 여성들을 보고 놀란다. (''Di vergini straniere'' / "아, 이 그룹은 무엇인가"). 여성들의 리더 오다벨라는 훈족 여성들이 왜 집에 머물러 있는지 묻는다. (''Allor che i forti corrono'' / "당신의 전사들이 사자처럼 칼에 달려들 때"). 아틸라는 그녀의 용기에 감명을 받아 보상을 제안하고, 오다벨라는 아틸라에게 죽은 아버지의 복수를 위해 칼을 요구한다. (''Da te questo or m'è concesso'' / "오 숭고하고 신성한 정의여, 당신에 의해 이것이 이제 허락되었도다"). 오다벨라가 떠난 후, 로마 사절 에치오가 알현을 요청, 제국 분할을 제안한다. (''Avrai tu l'universo, Resti l'Italia a me'' / "당신은 우주를 가질 수 있지만, 이탈리아는 나에게 남겨두시오"). 아틸라는 그를 조국에 대한 반역자라며 경멸한다.포레스토와 다른 생존자들이 배를 타고 도착한다. 그는 포로로 잡힌 오다벨라를 생각하지만,( ''Ella in poter del barbaro'' / "그녀는 야만인의 권력 안에 있다!") 정신을 차리고 다른 사람들을 이끌어 새로운 도시 건설을 시작한다.(''Cara patria già madre e reina'' / "사랑하는 조국, 강력하고 관대한 아들들의 어머니이자 여왕이여").

3. 오페라 《아틸라》

1846년 3월 17일 라 페니체 극장에서 초연된 베르디의 오페라 《아틸라》는 처음에는 냉담한 반응을 얻었으나, 이틀째부터 열광적인 성공을 거두었다.[10] 특히 로마 장군 에치오가 부른 "Avrai tu l'universo, resta l'Italia a me" (너는 우주를 가질 수 있지만, 이탈리아는 나에게 남겨두라)라는 대사는 즉각적인 환호를 불러일으켰다.[10]

오페라는 훈족의 왕 아틸라의 이탈리아 침공과 아퀼레이아 파괴를 배경으로 한다. 아틸라는 아퀼레이아 출신 여전사들의 용기에 감탄하고, 그들의 리더인 오다벨라에게 자신의 검을 주며 훗날 아버지의 원수를 갚을 것을 암시한다. 이후 아틸라는 로마 사절 에치오와 밀약을 제안받지만, "타락한 생각을 품은 나라는 멸망해야 마땅하다"며 분노한다. 한편, 아드리아해 갯벌에서는 포레스토와 아퀼레이아 생존자들이 새로운 도시 건설을 시작하며 조국의 승리를 기원한다.

1막에서 오다벨라는 죽은 아버지와 연인 포레스토를 그리워하며 유디트를 언급하며 포레스토와 재회한다. 아틸라는 레오가 자신을 막는 꿈을 꾸지만, 용기를 되찾고 진군을 명령한다. 그러나 흰 옷을 입은 처녀들의 행렬이 Veni Creator Spiritus를 부르며 다가오자, 아틸라는 레오를 알아보고 공포에 휩싸인다. 2막에서는 에치오가 로마의 과거 영광을 탄식하며 포레스토와 힘을 합치기로 한다. 그러나 울디노가 아틸라를 독살하려는 포레스토의 계획은 오다벨라에 의해 저지되고, 아틸라는 그녀를 아내로 선언한다. 3막에서 포레스토는 오다벨라의 배신에 절망하지만, 오다벨라는 자신의 진심을 호소한다. 세 사람이 함께 있는 것을 본 아틸라는 배신을 깨닫고, 로마 군대가 접근하자 오다벨라는 아틸라가 준 칼로 그를 찌른다.

it는 ''아틸라''를 "갤리선 시대의 가장 약한 악보 중 하나"라고 평가했지만, 서곡, 1막의 베이스 음악, 2막의 바리톤 아리아, 3막의 앙상블 등은 긍정적으로 평가했다.[16]

3. 1. 작곡 배경 및 초연

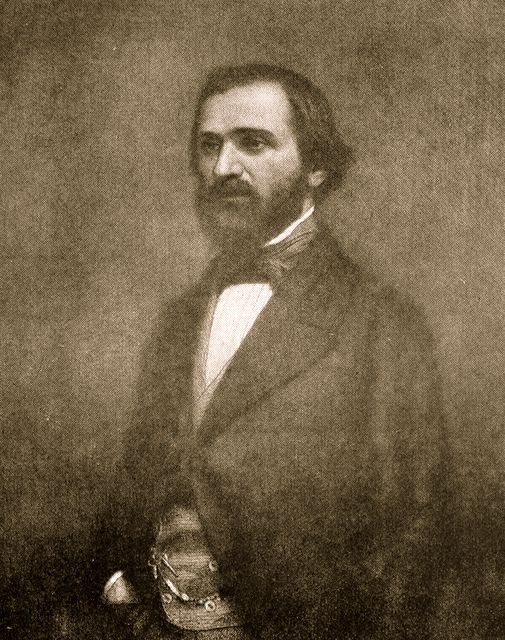

베르디는 1844년 4월에 초 낭만주의 연극 《훈족의 왕 아틸라》를 읽었으며, 친구 안드레아 마페이의 소개로 이 작품을 접했을 가능성이 크다.[2] 베르디는 프란체스코 마리아 피아베에게 편지를 보내 《아틸라》를 오페라화할 10개의 작품 목록 중 하나로 포함시켰고, 이 연극을 읽도록 권유했다.[3] 음악학자 줄리안 부든은 이 작품에 대해 "독일 문학 낭만주의의 거친 요소, 즉 노른, 발할라, 보탄의 검, 빛과 어둠의 신 등 모든 바그너식 장치를 포함하고 있다"고 묘사하며, 베르디를 매료시킨 것은 이러한 "특별한 게르만식 잡탕"이라고 평가했다.[4]

베르디는 베네치아를 위한 두 번째 오페라를 작곡하기 위해 대본가로 피아베와 함께 작업하려 했으나, 마음을 바꿔 피아베에게 프로젝트를 포기하도록 설득했다.[5] 그는 이전의 《나부코》와 《롬바르디아인》에서 함께 작업했던 테미스토클레 솔레라와 다시 협력하기를 원했는데, 이 두 오페라는 거대한 합창 장면 형식을 사용했고, 솔레라는 이를 새로운 오페라에도 적용할 준비가 되어 있었다.[6] 이러한 변화의 이유는 명확하지 않지만, 가브리엘레 발디니는 베르디가 "서사시와 역사-종교적 프레스코를 스케치하는 데 더 적합한" 솔레라와 작업하는 것이 더 편했기 때문이라고 추측한다.[7]

솔레라는 이탈리아, 특히 베네치아의 애국심에 호소하는 방향으로 대본을 구성했으며,[5] 원작 희곡의 많은 요소를 무시하고 주요 장면들의 순서를 바꾸거나, 베네치아 건국을 보여주는 오프닝 장면을 완전히 새롭게 창작했다.[5] 그러나 베르디의 건강 문제로 작곡 속도가 느려졌고, 설상가상으로 솔레라가 프로젝트에서 완전히 손을 떼고 아내를 따라 마드리드로 가서 왕립 극장의 감독이 되면서 3막의 초안만 남게 되었다.[7]

결국 베르디는 3막 완성을 위해 다시 피아베와 협력하게 되었고, 솔레라도 이를 승인했다.[8] 그러나 베르디와 피아베의 관계는 여러 면에서 악화되었는데, 특히 베르디가 자신의 작품을 그랜드 오페라로 생각하고 무대 밴드 사용을 주장하면서 갈등이 심화되었다. 베르디는 "윌리엄 텔과 악마 로베르도 그랜드 오페라 아닌가? 그런데 그들은 밴드를 사용하지 않잖아."라며 피아베를 비판했다.[9] 피아베의 3막 대본과 솔레라의 원래 구상 사이의 큰 차이는 베르디와 솔레라 사이의 최종적인 결별을 초래했다.

1846년 3월 17일 라 페니체 극장에서 초연된 《아틸라》는 처음에는 냉담한 반응을 얻었으나, 이틀째에는 열광적인 성공을 거두었다. 특히 로마 장군 에치오가 부른 "Avrai tu l'universo, resta l'Italia a me" (너는 우주를 가질 수 있지만, 이탈리아는 나에게 남겨두라)라는 대사는 즉각적인 환호를 불러일으켰다.[10] 그 해 안에 볼로냐, 피렌체 등 이탈리아 국내에서 잇따라 상연되었으며, 1850년대까지 베르디의 인기 있는 오페라로 오랫동안 상연되었다. 초연 후 베르디는 의사의 권유로 6개월 정도 휴양했다.

1848년 런던에서 벤자민 럼리에 의해 초연되었으며, 그는 1847년에 베르디의 ''산적''을 성공적으로 선보인 Her Majesty's Theatre의 임프레사리오였다.[2] 1850년에는 뉴욕시에서 처음 공연되었다.[2]

3. 2. 등장인물

(1846년 3월 17일)(Ignazio Marini)

(Natale Costantini)

(Sophie Loewe)

(Carlo Guasco)

(Ettore Profili)

(Giuseppe Romanelli)