이준 (1859년)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이준은 1859년 함경남도 북청에서 태어난 대한제국의 독립운동가이다. 완풍대군의 후손으로, 북청에서 교육 사업에 종사하다가 개화파와 교류하며 독립협회 활동에 참여했다. 갑오경장 이후 일본으로 건너가 유학했으며, 귀국 후 상동교회와 개혁당에서 활동하며 교육 계몽 운동을 펼쳤다. 1907년 헤이그 특사로 파견되어 을사조약의 부당함을 알리려 했으나 실패하고, 헤이그에서 순국했다. 오랫동안 할복 자결로 알려졌으나, 병사한 것으로 밝혀졌으며, 1962년 건국훈장 대한민국장이 추서되었다. 현재 서울 장충단 공원에 동상이, 헤이그에 기념관과 기념교회가 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1907년 자살 - 박승환 (1869년)

박승환은 1869년 태어나 대한제국 군대 해산에 항거하여 자결했으며, 시위 제1연대 제1대대장으로 복무하다가 사후 건국훈장 대통령장을 추서받았다. - 한국의 감리교도 - 유관순

유관순은 3·1 운동 당시 서울과 천안에서 독립운동을 주도하고 아우내 장터 만세 운동을 이끌었으며, 옥중에서도 독립 만세를 외치다 순국하여 한국 독립운동의 상징으로 기억되지만, 삶과 업적에 대한 논란도 존재한다. - 한국의 감리교도 - 이용도

이용도는 일제강점기 한국의 감리교 목사로서 신비주의적 신앙과 실천을 강조하며 부흥 운동을 이끌었고, 독특한 신학 사상을 펼쳤으나, 신비주의적 경향으로 인해 이단 논란에 휩싸여 33세에 폐결핵으로 사망했다. - 법관양성소 출신 - 홍진

홍진은 대한제국 시기 법관, 변호사로 활동하며 독립운동을 지원하고 대한민국 임시정부에서 법무총장, 내무총장 등을 역임했으며, 광복 후 비상국민회의 의장을 지낸 독립운동가이다. - 법관양성소 출신 - 함태영

함태영은 대한제국 법관으로 독립운동에 참여하고 목회자의 길을 걸었으며, 대한민국 부통령을 역임한 인물이다.

2. 생애

1859년(철종 9년) 함경남도 북청에서 환조의 아들인 완풍대군(完豊大君)의 18대손으로 태어났다.[2] 어려서 한학을 익혔고, 성장해서는 고향 북청에 학원을 설립하여 교육 사업에 종사하다가, 상경하여 박영효 등 개화파 인물들과 교유하였다.

1895년 함흥에서 종 9품 참봉직에 있다가 법관양성소에 입학하여[2] 1회로 졸업하였다.[1] 1896년 한성재판소 검사시보가 되었으나, 황족 이재규가 친일 내각과 협잡하여 백성들의 토지를 강탈하자 징역 10년을 구형하고, 법부의 은사 대상자 명단 작성 요구를 거부하며 상관인 형사국장 김낙헌을 고소하였다. 이로 인해 체포되었으나 애국계몽단체 회원들과 백성들의 석방 요구로 3일 만에 석방되었고, 석방 직후 법무 대신과 평리원 재판장 이하 관리들 모두의 면직과 처벌을 청원하였다. 이 사건으로 이준은 법률가 임명 33일 만에 면관되었다.[2]

2. 1. 개화파 활동과 독립운동

1895년 서재필의 독립협회에 가담해 활동하였으며, 갑오경장 당시 김홍집 내각이 붕괴되자 일본으로 건너가 와세다대학에서 법률을 공부했다.[1] 귀국 후에는 독립협회와 지금의 서울특별시 중앙우체국 앞에 있는 감리교회인 상동교회 활동을 재개하였다.[1] 당시 상동교회는 전도사였던 전덕기 목사를 중심으로 개화파 청년들이 많이 모여든 장소였고, 국어학자 주시경 선생이 전덕기 목사의 부탁을 받아 상동교회에서 만든 학교에서 우리말 문법을 가르칠 정도로 민족의식을 가진 지식인들의 공동체였다.[1] 1902년에는 민영환의 비밀 결사 개혁당에 가담했으며, 1904년 공진회 회장을 지냈다.[1] 공진회 활동으로 유배 생활을 한 뒤, 1905년 국민교육회 회장에 취임하고 보광학교, 오성학교를 설립하는 등 교육 계몽 운동에 힘썼다.[1]

3. 헤이그 특사 사건

1907년 네덜란드 헤이그에서 만국평화회의가 열린다는 소식을 들은 상동교회의 전덕기, 이동휘, 이회영 등은 고종에게 밀사를 파견하기로 계획했다. 고종에게 신임장을 받은 특사는 이상설, 이위종과 이준이었다. 이준은 고종의 신임장을 들고 만주 용정의 이상설과 러시아의 이위종과 차례로 합류하여 헤이그로 향했다. 그러나 을사조약 체결이 일본의 강제에 의한 것이었음을 폭로하려 했던 계획은 영일 동맹으로 일본과 외교관계를 맺고 있던 영국의 방해로 뜻대로 진행되지 않았다.

이 사건으로 고종이 폐위되고 순종이 즉위하였다.

3. 1. 헤이그에서의 순국

이준은 헤이그의 숙소에서 순국했다. 당시 네덜란드 유력 일간지 Het Vaderland|헤트·화데란트nl는 다음과 같이 보도하고 있다.> 한국에 대한 일본의 잔인한 탄압에 항거하기 위해 이상설, 이위종과 같이 온 특사 이준씨가 어제 숨을 거두었다. 일본의 영향으로, 그는 이미 지난 수일 동안 병환중에 있다가 바겐슈트라트에 있는 호텔에서 사망하였다.[3]

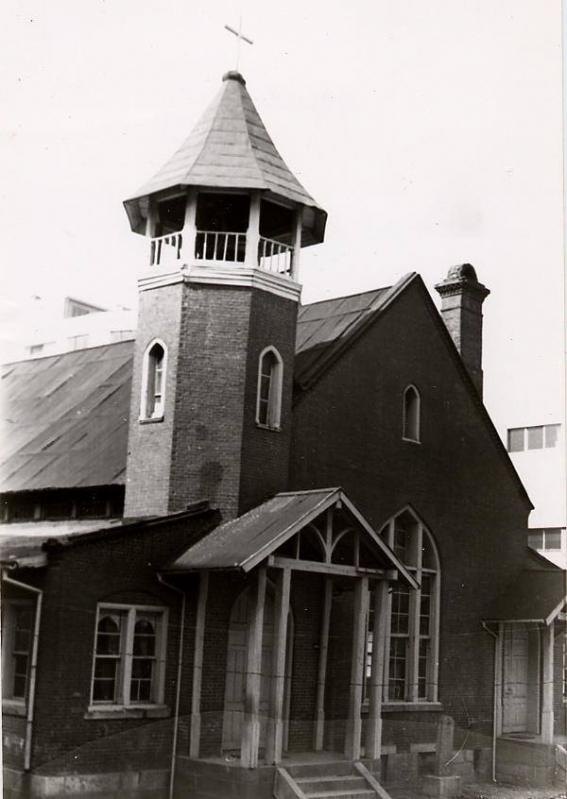

오랫동안 이준이 할복 자결을 한 것으로 알려져 왔으나, 이는 당시 일제의 한민족 억압에 대한 반일적 분위기 속에서 자연스럽게 이준이 영웅화되면서 할복 자결설이 나온 것으로 추정된다.[3] 1956년 문교부장관의 요청에 따른 조사 결과, 국사편찬위원회는 1962년 "할복 자결 아닌 쪽"으로 판단했다.[3][4][5] 물론 이준이 할복이 아닌 병사를 했다는 사실 때문에, 한민족의 앞날을 걱정한 이준의 민족의식이 빛바래는 것은 아니다. 1962년 건국훈장 대한민국장을 추서 받았으며, 유해는 본래 헤이그에 묻혀 있다가 1963년 봉환되었다. 서울 장충단 공원에 동상이 세워져 있고, 헤이그에는 이준 열사 기념관과 이준열사기념교회(감리교)가 건립되어 있다.

4. 사후

이준은 헤이그의 숙소에서 순국했다. 당시 네덜란드 유력 일간지 《헤트·화데란트》는 다음과 같이 보도하고 있다.

오랫동안 이준이 할복 자결을 한 것으로 알려져 왔으나, 이는 당시 일제의 한민족 억압에 대한 반일적 분위기 속에서 자연스럽게 이준이 영웅화되면서 할복 자결설이 나온 것으로 추정된다.[3] 1956년 문교부장관의 요청에 따른 조사 결과, 국사편찬위원회는 1962년 "할복 자결 아닌 쪽"으로 판단했다.[3][4][5] 물론 이준이 할복이 아닌 병사를 했다는 사실 때문에, 한민족의 앞날을 걱정한 이준의 민족의식이 빛바래는 것은 아니다. 1962년 건국훈장 대한민국장을 추서 받았으며, 유해는 본래 헤이그에 묻혀 있다가 1963년 봉환되었다. 서울 장충단 공원에 동상이 세워져 있고, 헤이그에는 이준 열사 기념관과 이준열사기념교회(감리교)가 건립되어 있다.

5. 경력

6. 가족 관계

7. 기타

이준의 사위 류자후는 1945년 10월 이승만이 귀국하자 한 달간 돈암장에서 이승만 내외를 보필하였다.[11] 그러나 관상을 볼 줄 알던 류자후는 이승만의 관상이 좋지 않다[11] 며, 이승만의 비서들이 11월부터 귀국하거나 돈암장을 찾아오자 서서히 그들에게 일을 넘기고 이승만의 곁에서 물러났다.

참조

[1]

뉴스

이준 "조선이 유린당하고 있다"

http://www.hankyung.[...]

한국경제신문

2012-07-14

[2]

웹인용

[검찰이야기] EP6. 1세대 검사, 이 준 열사를 이야기하다

https://www.youtube.[...]

유튜브

2023-02-15

[3]

서적

역사용어 바로쓰기

역사비평사

2006

[4]

서적

한국 근대사 산책 4 - 러일전쟁에서 한국군 해산까지

인물과사상사

2007

[5]

뉴스

이준열사 할복자살의 진상은?

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2007-06-23

[6]

일반

[7]

일반

[8]

일반

[9]

일반

[10]

일반

[11]

뉴스

秘話 美軍政三年 <20> 돌아온 「抗日巨人」 (5)

동아일보

1982-05-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com