을사조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

을사조약은 1905년 일본이 대한제국의 외교권을 박탈하고 보호국으로 삼기 위해 강제로 체결한 조약이다. 일본은 러일 전쟁에서 승리한 후, 가쓰라-태프트 밀약과 제2차 영일동맹 등을 통해 대한제국에 대한 종주권을 인정받고, 포츠머스 조약으로 러시아의 승인을 얻었다. 일본은 고종의 반대에도 불구하고, 강압적인 분위기 속에서 을사오적의 찬성으로 조약을 체결했다. 이 조약으로 대한제국은 외교권을 잃고, 통감부가 설치되었으며, 이후 한일 신협약과 한일 병합 조약으로 이어지는 발판이 되었다. 조약 체결 이후 고종은 조약의 무효를 주장하며 국제 사회에 호소했으나, 열강의 외면으로 실패했고, 조약의 유효성에 대한 논란은 현재까지 이어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 을사조약 - 을사오적

을사오적은 1905년 을사늑약 체결에 찬성하여 매국 행위를 한 이완용, 이근택, 이지용, 박제순, 권중현 다섯 명의 대신을 지칭하며, 조약 체결 후 일본으로부터 작위를 받고 친일 행위를 지속하여 현대 대한민국에서는 친일파로 규정되어 비판받고 있다. - 을사조약 - 한일신협약

한일신협약은 1907년 일본이 대한제국의 내정을 간섭하기 위해 강제로 체결한 조약으로, 대한제국의 외교권과 내정을 일본의 통제하에 두고 주권 상실을 심화시켰으며, 불평등 조약이자 식민지화의 도구로 평가받는다. - 1905년 체결된 조약 - 포츠머스 조약

포츠머스 조약은 1905년 러일 전쟁을 종결하기 위해 체결된 조약으로, 러시아의 영토적 양보와 일본의 조선에 대한 우월권 인정, 배상금 면제 등을 포함하며 동아시아 국제 질서 재편에 기여했으나 한국에서는 국권 침해의 상징으로 여겨진다.

2. 배경

1860년대 일본에서 정한론이 대두된 이후, 일본은 대한제국을 보호국으로 만들기 위한 계획을 점진적으로 추진했다. 청일전쟁에서 승리한 일본은 청나라의 간섭을 배제하고, 1900년 이후에는 대한제국을 둘러싼 열강들과 한반도 문제를 조율하며 보호국화를 국제법상 합법으로 만들고자 했다.[36]

1905년 11월, 일본은 이토 히로부미를 특파하여 대한제국에 조약 체결을 강요했다. 일본군이 황궁을 포위하고 고종과 대신들을 협박하는 가운데, 이토 히로부미는 11월 17일 어전회의에서 대신들에게 조약 찬성을 강요했다. 한규설 참정대신 등은 반대했으나, 이완용을 비롯한 을사오적은 고종에게 책임을 떠넘기며 찬성했다. 결국 이토 히로부미는 조약이 가결되었다고 선언하고, 고종의 칙재를 강요하여 외부대신 박제순과 일본공사 하야시 곤스케 간에 조약이 체결되었다.

1903년 12월, 일본 제국은 러시아 제국에 선전포고하기 전부터 이미 대한제국을 자국의 영향권 아래에 두기로 결정했다. 1904년 2월 4일 어전회의에서 러시아와의 교섭 단절을 의결하고, 2월 6일 러시아에 국교단절 전보를 발송했다. 2월 8일 인천항에 정박 중이던 러시아 군함 2척과 여순항의 군함 2척을 기습 공격하고, 남양만과 백석포에 군사를 상륙시켜 러일전쟁을 일으켰다.[36][37]

2월 9일, 일본 제국은 러시아가 만주를 병탄할 위험이 있어 대한제국의 영토 보전이 위태롭다는 명분을 내세워 황성(서울)에 군대를 진주시켜 대한제국 황성을 점령했다. 2월 10일 러시아 제국에 뒤늦게 선전포고를 했다.[37]

1905년 1월 여순 전투, 3월 봉천 회전, 5월 동해 해전에서 일본이 결정적인 승기를 잡았다.[37] 1905년 6월 12일 러일전쟁에서 일본이 승리하고, 9월 5일 포츠머스 강화조약을 체결하여 러시아는 대한제국에서 손을 뗐다.[34]

일본은 전쟁 중 및 전후에 한국에 대한 종주권을 인정받기 위한 조치를 취했다. 1905년 7월 29일 가쓰라-태프트 밀약을 통해 미국으로부터, 8월 12일 제2차 영일동맹 조약을 통해 영국으로부터 한국에 대한 지도, 감리 및 보호의 권리를 인정받았다.[34][37] 9월 5일 포츠머스 조약을 통해 러시아로부터 일본의 한국 보호국화를 인정받았다. 9월 9일 프랑스 총리 겸 외무장관 루비에와 주불 영국대사 버티 간의 한반도 문제 협의와 조율이 이루어졌고, 9월 27일에는 독일 대사를 통한 미국과 독일 간의 카이저-루즈벨트 합의도 맺어졌다.[37]

1904년 1월 6일 영국은 만주에서의 일본인 지위 및 한반도에서의 러시아의 중립지대 설치 제한 등을 제안했다. 고종은 1월 21일 지부(芝罘)로 밀사를 파견하여 대한제국의 전시국외중립을 선언했다. 1월 22일 대한제국 중립에 대한 영국 정부의 승인 훈령이 도달했고, 프랑스, 독일, 이탈리아, 덴마크, 청나라도 이를 승인했다.[37]

그러나 일본은 2월 8일 개전 후 중립선언을 무시하고 2월 9일 대한제국 황성을 공격하여 점령했다. 2월 23일 한일의정서 체결을 강요하여 공수동맹을 맺고 전쟁 지원을 받았다. 한일의정서는 대한제국이 일본에 요청하는 형식으로 작성되었고, 대한제국의 외교권을 박탈하는 내용을 담고 있었다. 3월 11일 일본군의 한국임시파견대가 한국주차군으로 공식 개편되면서 대한제국은 러일전쟁 및 중국 침략을 위한 전략적 후방기지가 되었다.[37]

8월 22일 제1차 한일협약을 맺고 대한제국 내정에 간섭하기 시작했다.[37]

3. 조약 체결

1905년 11월 9일 이토 히로부미는 대한제국 고종에게 일본 천황의 친서를 바쳐 고종을 위협했다. 11월 15일 고종에게 한일협약안을 제시하면서 조약 체결을 강압적으로 요구했다.

이 무렵, 주(駐)한국 일본제국 공사 하야시 곤스케와 주(駐)한국 일본제국군 사령관 하세가와는 일본으로부터 증원군을 파송받아 덕수궁 중명전[38] 내외를 포위하여 대한제국 황궁은 공포 분위기에 휩싸였다.

이토 히로부미의 강요에도 고종이 조약 승인을 거부하자 일본은 조정 대신들을 상대로 매수와 회유에 나섰다. 11월 17일, 이토 히로부미는 각부 대신들을 일본 공사관에 불러 한일협약 승인을 꾀했으나, 오후 3시가 되도록 결론을 얻지 못하자 궁중에 들어가 어전회의를 열게 했다. 어전회의에서 일본의 압박에도 불구하고 조약은 거부되었다. 그러자 이토 히로부미는 하세가와 요시미치를 대동하고 헌병의 호위를 받으며 들어와 대신들에게 가부(可否)를 따져 물었다.

한규설 참정대신이 통곡하자, 이토 히로부미는 “너무 떼를 쓰거든 죽여 버리라.”라고 고함을 쳤다.[39] 참정 대신 한규설, 탁지부 대신 민영기, 법부 대신 이하영만이 무조건 불가(不可)를 썼고, 학부 대신 이완용, 군부 대신 이근택, 내부 대신 이지용, 외부 대신 박제순, 농상공부 대신 권중현은 책임을 고종에게 전가하면서 찬성하였다. 이때 찬성한 다섯 명을 을사오적이라 한다.

이토 히로부미는 5대신이 찬성하였으니 조약 안건은 가결되었다고 선언하고, 궁내 대신 이재극을 통해 고종의 칙재(勅裁)를 강요하였다. 같은 날 외부 대신 박제순과 일본 공사 하야시 곤스케 간에 ‘한일협상조약’이 체결되었다.[40]

국새와 외무대신 관인이 도난당했다는 고종의 증언이 있으며,[41] 서명은 다음 날인 11월 18일 새벽에 이루어졌다.

3. 1. 조약 내용

일본국 정부는 도쿄의 외무성을 통해 한국의 대외 관계 및 사무를 감리, 지휘하며, 일본국의 외교 대표자와 영사는 외국의 한국인 및 이익을 보호한다.[42]

일본국 정부는 한국과 타국 간의 현존 조약 실행을 완수하고, 한국 정부는 일본국 정부의 중개 없이는 국제적 성격의 조약을 맺을 수 없다.[42]

일본국 정부는 한국 황제 아래에 통감부를 설치하여 외교 관련 사항을 관리하고, 한국 황제를 친히 만날 권한을 가진다. 일본국 정부는 한국의 각 개항장 및 필요한 지역에 이사장을 둘 권리를 가지며, 이사관은 통감의 지휘 아래 기존 재한 일본 영사의 직권을 집행하고 협약 실행에 필요한 사무를 담당한다.[42]

일본국과 한국 간의 조약 및 약속은 본 협약에 저촉되지 않는 한 효력을 유지한다.[42]

일본국 정부는 한국 황실의 안녕과 존엄 유지를 보증한다.[42]

4. 조약 체결 직후

을사조약 체결로 대한제국 내 각국 공사관들은 모두 철수하였다. 대한제국에는 통감부가 설치되고 초대 통감으로 이토 히로부미가 취임하였다. 이 조약으로 대한제국은 외교 주권을 박탈당하고,[9][10][11] 사실상 일본 제국의 보호국이 되었다.[12] 그 결과, 베이징에 있던 공사관[13]을 포함하여 해외의 외교 공관이 폐쇄되었고, 워싱턴 D.C.에 있는 공사관도 마찬가지였다.

이 조약은 1907년 한일 신협약과 1910년의 한일 병합 조약의 기초를 마련했다.[14] 일본은 한일신협약(1907), 기유각서(1909) 등을 통해 대한제국의 국권을 점차 침탈해갔으며, 1910년 한일병합조약으로 대한제국은 멸망했다.

고종 황제는 조약에 동의하거나 서명하지 않았으며, 주요 국가 원수들에게 친서를 보내 조약 체결의 부당함을 호소했다.[15] 1907년에는 제2차 헤이그 만국 평화 회의에 3명의 밀사를 파견하여 을사조약의 부당함을 알리려 했으나, 세계 열강들은 회의에 참여하는 것을 거부했다.

조약 체결 후, 1905년 11월 23일, 일본 국내에서는 동 조약의 고시와 함께, 조약에 준하여 대한제국 통감부 및 이사청을 설치한다는 취지의 칙령 제240호가 공포되었다. 한국에서는 조약 체결 후 1905년 11월 말에 주한 영국 공사관, 12월에 미국 공사관 등의 각 공사관이 한국에서 철수했고, 청나라의 증광전이나 러시아 제국 공사 등도 본국으로 소환되었다.

4. 1. 반대 운동

1905년 12월 1일 윤치호는 한성부 저잣거리에서 조약의 무효를 주장하고, 을사오적 처벌을 상소했다.[43] 고종은 윤치호의 상소에 동의하면서도 관련자들을 처벌하지 않았다. 윤치호는 12월 내내 한성부를 왕래하며 을사조약이 무효임을 선언한 전단을 배포했다. 이후 강원도 삼척군과 울진군에서 을사조약 무효 선언과 동시에 의병이 일어났고, 이는 쇠퇴해가던 의병 활동에 불을 지피는 계기가 되었다.을사조약으로 1905년 관청 소속의 여악(女樂)이 폐지되고,[43] 1908년에는 태의원이 폐지되었으며,[44] 1909년에는 형벌 제도인 관기 제도가 폐지되었다.[44]

1882년 고종 9년 일본을 다녀온 김옥균이 제시하였던 치도국(治道局)이 1906년 4월에 시정 개선이라는 명목하에 일본흥업은행에서 유치한 1000KRW의 차관을 바탕으로 통감부에 의해 설치되었다.[45] 각 도에는 치도공사소를 설치하고 도로 건설에 착수하였다.[45] 이 시기 도로 건설은 철도와 항만 또는 대읍(大邑)을 연결하고, 한국 내지의 종관 철도 및 연안 항해를 연결하는 것을 중요한 특징으로 하였다.[45] 조선 쌀의 대일 수출로서 일제의 종관 철도 정책에 따른 동서 연결 도로의 건설 지역과 일치하고 있었기 때문이다.[45]

갑오개혁으로 신제 재판소와 판검사의 관직이 창설되었지만, 변호사직은 탄생하지 못했다.[46] 1905년 11월 을사조약 체결과 때를 같이하여 최초의 변호사법이 공포되었다.[46] 이로써 변호사라는 명칭이 소개되고, 민사소송 당사자나 형사 피고인의 위임에 의하여 법원과 같은 공기관에서 변호사가 소송을 진행할 수 있게 되었다.[47]

조약 체결에 대한 반발로, 고위 관료였던 조병세와 민영환은 저항의 뜻으로 자결했고, 지방의 양반과 평민들은 의병에 참여했다. 이들은 "을사조약 반대 의병"을 뜻하는 "을사의병"이라고 불렸다.

1905년 11월 20일자 대한제국 신문 『황성신문』은 논설 「이날에 소리내어 통곡하다」에서 “이 조약(제2차 한일 협약)은 한국뿐만 아니라 동양 삼국의 분열을 초래할 조짐인데, 과연 이토 후작의 처음 본의는 무엇이었을까. 그러나, 우리 대한제국 황제 폐하는 완강한 성의로 끊임없이 거부하셨다. 그러므로, 이 조약의 불성립을 이토 후작 스스로 알고 스스로 깨달아야 한다. 그런데 개, 돼지만도 못한 우리 정부의 대신이라는 자들은, 이익을 바라 거짓 위협에 벌벌 떨며 나라를 파는 도적이 되어, 사천 년의 영토와 오백 년 종사(국가)를 남에게 넘겨, 이천만 백성을 남의 노예로 만들었다”고 비판했다.[20]

4. 2. 유럽 이외의 반문명국 점령 합리화

19세기 유럽의 국제법 질서는 실정법주의, 유럽중심주의, 팽창주의에 입각하여 유럽 이외의 국가들을 반(半) 문명국이나 야만국으로 간주하고 침략을 합리화했다.[48] 이러한 관점은 주권국가 개념과 맞물려, 야만 지역은 침탈과 점령의 대상으로, 반문명국은 불평등조약으로 묶어 정치적, 경제적 착취의 대상으로 여겨졌다.[48] 결국 19세기에 들어서면서 유럽의 국제법은 유럽의 세계 팽창을 정당화하는 법적 도구로 전락하였다.[48]5. 조약의 무효성 논란

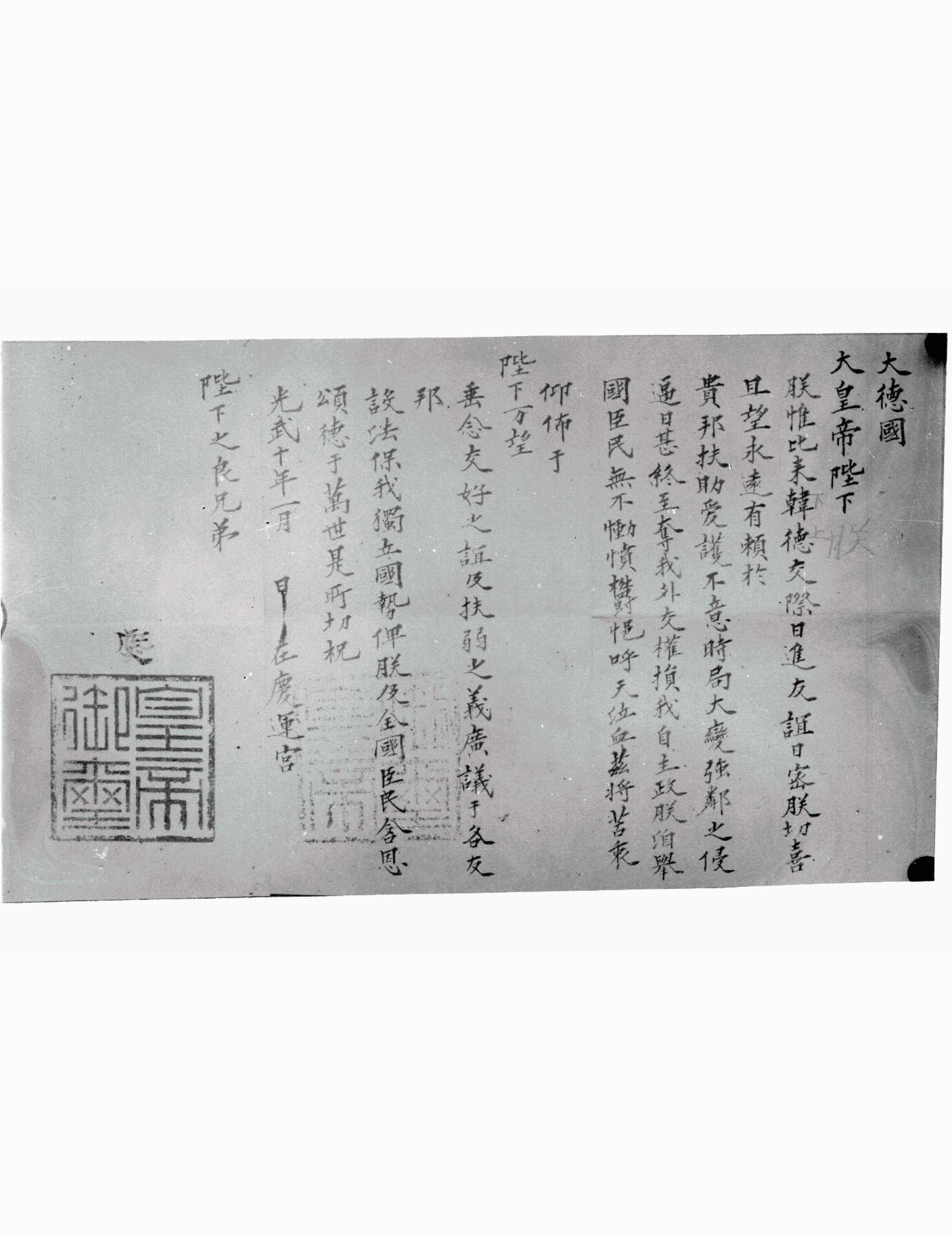

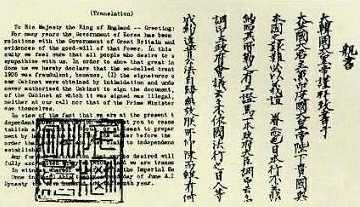

대한제국 고종은 조약 체결 직후부터 이 조약이 무효임을 국제 사회에 알리려 노력했다. 1905년 11월 26일, 고종은 영국에 긴급 전문을 보내 "총칼의 위협과 강요 하에 체결된 이른바 보호조약은 무효이며, 짐은 이에 동의한 적도 없고 앞으로도 결코 동의하지 않을 것이다."라는 뜻을 미국에 전달하도록 요청했다.[22]

고종은 1906년 1월 29일에 작성된 국서, 1906년 6월 22일 헐버트 특별위원에게 전달한 친서와 프랑스 대통령에게 보낸 친서, 1907년 4월 20일 헤이그 특사 이상설에게 준 위임장 등을 통해 조약의 무효를 알리고자 했다.[23] 그러나 이러한 노력은 당시 국제 정세로 인해 큰 효과를 거두지 못했다.[49]

1965년 한일기본조약에서 대한민국과 일본은 을사조약을 포함하여 대한제국과 일본제국 간에 체결된 모든 조약 및 협정이 '이미 무효'임을 확인하였다.[51] 그러나 '무효'의 시점에 대해 대한민국은 조약 체결 당시부터 무효라는 입장인 반면, 일본은 1965년 조약 체결 이후 무효가 되었다고 주장하여 양국 간의 해석에 차이가 있다.

2005년 6월 23일, 남북한은 공동 성명을 통해 을사조약이 일본의 강압에 의한 것이라는 주장을 재확인하며 무효임을 밝혔다.

5. 1. 국제법적 평가

조약 체결 당시 국제법은 국가 대표자에 대한 협박이 있는 조약은 무효라고 규정하고 있었다. 당시 국제법 학자들은 국가 대표자에게 개인적으로 가해진 강제나 협박의 결과로 체결된 조약은 무효가 된다는 국제 관습법이 성립되어 있었다고 보았다.[24]프랑스 국제법 학자 프란시스 레이는 제2차 한일협약 체결 당시 고종에 대한 강박이 있었고, 일본의 보증 의무를 들어 조약이 무효라고 주장했다.[26] 1935년 하버드 대학교 법학부는 "하버드 초안"에서 프란시스 레이의 이론을 채택하여, 제2차 한일 협약을 상대국 대표를 강제하여 효력이 발생하지 않는 조약의 사례로 들었다.[27] 1963년 유엔 ILC 보고서에서 월독 특별 보고관은 제2차 한일 협약을 국가 대표 개인에 대한 강제에 의한 절대적 무효 사례로 꼽았다.[28]

하지만 당시 국제법이 문명국 간에만 적용되고 비문명국에는 적용되지 않는다는 주장도 있다. 2001년 "대한제국 병합 재검토 국제 회의"에서 케임브리지 대학교의 크로포드 교수는 "강제되었기 때문에 불법이라는 논의는 제1차 세계 대전(1914년-1918년) 이후의 것이며 당시로서는 문제가 되지 않는다", "국제법은 문명국 간에만 적용되며, 비문명국에는 적용되지 않는다"고 주장하며, "영미 등 열강의 승인이 있었던 이상, 당시의 국제법 관행으로 볼 때 무효라고 할 수는 없다"고 하였다.[32][33]

1965년 한일기본조약에서 대한민국과 일본은 을사조약(제2차 한일협약)을 포함하여 대한제국과 일본제국 간에 체결된 모든 조약 및 협정이 이미 무효임을 확인하였다.[51]

참조

[1]

서적

Korea's Appeal

https://books.google[...]

1922

[2]

서적

Library of universal history and popular science

https://books.google[...]

1910

[3]

서적

Korea and the United Nations

https://books.google[...]

2000

[4]

서적

Kodansha encyclopedia of Japan

1983

[5]

웹사이트

을사조약

http://100.naver.com[...]

Naver/Doosan Encyclopedia

[6]

서적

Korea's Fight for Freedom

Fleming H. Revell Company

[7]

서적

망언의 뿌리를 찾아서

(주)자유포럼

1998-04-10

[8]

서적

Catalogue of treaties: 1814–1918

https://books.google[...]

1919

[9]

웹사이트

Deoksu Jungmyeongjeon

http://joongangdaily[...]

2008-06-23

[10]

서적

South Korea Since 1980

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[11]

웹사이트

Independence leader Kim Koo

http://www.ivynews.k[...]

2008-04-28

[12]

문서

The history of Korea

[13]

간행물

Qing-Joseon Relations as Viewed from Joseon's Legation in the Qing Dynasty -from 'Hoidonggwan(會同館)' to Korean Legation in Beijing

https://www.academia[...]

2016

[14]

서적

Pamphlet 43: Korea, Treaties and Agreements

https://books.google[...]

1921

[15]

뉴스

The King's Letter

http://joongangdaily[...]

English JoongAng Daily

2009-09-22

[16]

웹사이트

Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea

http://en.wikisource[...]

[17]

뉴스

South Korea targets Japanese collaborators' descendants

https://www.telegrap[...]

2010-07-14

[18]

웹사이트

을사늑약(을사조약, 제2차 한일협약)

http://contents.hist[...]

[19]

문서

[20]

뉴스

日本の侵奪に対する韓国の人々の認識

https://dokdo.mofa.g[...]

외교부

[21]

문서

第二次日韓協約調印と大韓帝国皇帝高宗

2004-04

[22]

서적

日韓協約と韓国併合ー朝鮮植民地支配の合法性を問う

明石書店

1995

[23]

문서

[24]

문서

日韓間の諸条約の問題―国際法学の観点から

[25]

서적

韓国併合

岩波新書

[26]

문서

La Situation Internationale de la Coree

1906

[27]

문서

日本の大韓帝国国権侵奪と条約強制

[28]

문서

UN Document:-A/CN.4/163, Yearbook of the International Law Commission: 1963, vol.II, p. 139

[29]

서적

朝鮮の悲劇

[30]

뉴스

韓日協約調印背景に関する新聞記者報告

チャイナガジェット

[31]

서적

伊藤博文と韓国併合

青木書店

[32]

문서

日本植民地研究

2002

[33]

뉴스

産経新聞

2001-11-27

[34]

뉴스

'[사설] 을사늑약과 을사오적'

https://www.cj-ilbo.[...]

2022-11-17

[35]

뉴스

北, 을사늑약 117주년에 日 비난 "강해지고 봐야"

https://www.ytn.co.k[...]

2022-11-14

[36]

저널

1904~5년 러일전쟁과 국내 정치동향

https://db.history.g[...]

2014

[37]

저널

을사늑약 체결과정과 국제정세

https://sinam.mpva.g[...]

2015

[38]

뉴스

‘을사늑약’ 덕수궁 중명전 복원…29일 개방

https://www.hani.co.[...]

2010-08-26

[39]

서적

망언의 뿌리를 찾아서

(주)자유포럼

1998-04-10

[40]

서적

친일정치 100년사

동풍

1995-07-01

[41]

뉴스

러 황제에 「을사늑약」 알린 고종친서 발견

https://www.hankooki[...]

1995-08-01

[42]

문서

을사조약

https://ko.wikisourc[...]

[43]

저널

권번(券番)의 춤에 대한 연구 -진주권번(晋州券番)을 중심으로-

http://jkd.or.kr/arc[...]

한국무용연구학회

1989-12

[44]

웹인용

가무학교 (歌舞學校)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-03-28

[45]

웹인용

도로 (道路)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-04-22

[46]

웹인용

사법제도 (司法制度)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-03-28

[47]

웹인용

소송 (訴訟)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-04-03

[48]

저널

이인직의 「혈의 누」에 나타난 만국공법과 외국 인식

https://ih.snu.ac.kr[...]

서울대학교 인문학연구원

2019

[49]

서적

고종황제의 밀서

글내음

2004

[50]

간행물

La Situation Internationale de la Coree

1906

[51]

문서

한일기본조약의 제2조 1910년 8월 22일 및 그 이전에 대한제국과 대일본제국 간에 체결된 모든 조약 및 협정이 이미 무효임을 확인한다.

[52]

뉴스

고종 “을사늑약 부당” 첫 외교문서 발견

http://www.donga.com[...]

2008-04-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com