탁란

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

탁란은 기생 부모가 숙주로 하여금 자신의 새끼를 기르게 하는 진화 전략이다. 탁란 기생 생물은 숙주에게 성공적으로 탁란하기 위해 알의 의태, 짧은 포란 기간, 빠른 새끼 성장 등 다양한 적응을 진화시켰다. 조류의 경우, 뻐꾸기과 뻐꾸기가 다른 새의 둥지에 알을 낳는 종간 탁란과 타조, 오리 등 일부 조류에서 관찰되는 종내 탁란이 있다. 어류에서는 시클리드에게 알을 맡기는 메기, 꺽지나 동사리 둥지에 탁란하는 모치망둑이 있다. 곤충의 경우, 뻐꾸기벌과 같은 일부 벌목 곤충에서 기생포식이나 진정한 탁란이 나타난다. 인간 사회에서는 배우자 이외의 자녀를 부부의 친자로 양육하는 경우를 비유적으로 탁란이라고 부르기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기생 - 기생 (생물학)

기생은 공생의 한 형태로, 기생자가 이익을 얻고 숙주가 해를 입는 관계이며, 관계 및 생활 주기에 따라 다양하게 분류되고 숙주에 영향을 미치며 생태계에서 중요한 역할을 한다. - 기생 - 권번

일제강점기 시대에 기생을 관리하고 운영하기 위해 설립된 주식회사 형태의 기관인 권번은 기생 양성 및 공연을 관리하고 수수료를 징수하며 기생들의 예능 수준을 향상시키는 데 기여했다. - 탁란 - 뻐꾸기

뻐꾸기는 유라시아와 아프리카에 분포하며 한국에는 여름철새로 찾아오는 뻐꾸기과의 새로, '뻐꾹'하는 울음소리와 탁란 습성으로 유명하며, 다양한 문화적 의미를 지니지만 최근 개체 수 감소로 관심 대상종으로 분류된다. - 탁란 - 검은등뻐꾸기

검은등뻐꾸기는 인도 아대륙에서 동남아시아에 걸쳐 분포하며 회색 등과 검은색 가로줄무늬 배를 가진 중형 뻐꾸기로, 낙엽수림과 상록수림에 서식하며 독특한 울음소리와 탁란 습성을 지니고 한국에서는 드물게 관찰되는 나그네새이다.

2. 진화 전략

탁란은 기생 생물이 번식에 드는 비용(둥지 짓기, 알 품기, 새끼 기르기 등)을 숙주에게 전가하여 자신의 번식 효율을 높이는 진화 전략이다. 이 전략을 통해 기생 생물은 먹이를 찾거나 다른 자손을 생산하는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있다.[1]

종간 탁란의 대표적인 예는 뻐꾸기과의 뻐꾸기가 검은등뻐꾸기, 촉새, 직박구리 등의 둥지에 알을 낳는 것이다. 뻐꾸기 새끼는 보통 숙주의 새끼보다 빨리 부화하여 숙주의 알이나 새끼를 둥지 밖으로 밀어낸다. 이후 뻐꾸기 새끼는 숙주의 양육 본능에 의존하여 먹이를 얻고 성장한다. 뻐꾸기는 숙주의 알과 비슷한 색깔과 무늬의 알을 낳아 탁란을 숨긴다.

참새목의 코우우쵸[47]와 딱따구리목의 벌꿀먹이새과도 탁란을 한다. 드물게 맹금류와 같이 알이나 새끼를 먹는 육식 조류의 둥지에 탁란하는 경우도 있다.[46]

탁란은 숙주에게 번식 자원 낭비를 초래하며, 심지어 개체 수 감소로 이어지기도 한다. 따라서 숙주는 탁란에 대응하기 위해 알을 구별하거나, 탁란된 새끼를 죽이거나 둥지를 버리는 등의 행동을 보이기도 한다.

2. 1. 기생 적응

탁란 기생 생물은 숙주에게 성공적으로 탁란하기 위해 다양한 적응을 진화시켰다.알의 의태: 숙주의 알과 색깔, 무늬, 크기 등을 모방하여 숙주에게 발각될 확률을 줄인다. 전문적인 조류 기생충은 거의 보편적으로 모방 알을 낳는 적응을 보인다.[2] 예를 들어, 일반적인 갈색머리 쇠딱새는 여러 숙주의 알 색깔을 모방하도록 진화했다.[2] 기생 알의 크기 또한 숙주 종의 알과 비슷한 것이 부화와 생존에 유리할 수 있다.[3]

두꺼운 알껍데기: 숙주의 공격이나 둥지 내 다른 알과의 충돌로부터 알을 보호한다. 뻐꾸기가 큰갈대방울새에 기생하는 경우, 뻐꾸기 알껍데기가 숙주의 알껍데기보다 더 두꺼운 것으로 나타났다(두께 비율 1.02 : 0.87[4] 및 1.04 : 0.81[5]). 더 두꺼운 알껍데기는 숙주가 알껍데기를 깨뜨려 배아를 죽이는 것을 방지하거나(관통 저항 가설),[6] 산란 시 숙주의 알을 손상시키고 기생충의 알이 손상되는 것을 방지하는(산란 손상 가설) 역할을 한다.[6] 검정머리긴꼬리딱새와 갈색머리쇠딱새의 알은 떨어뜨렸을 때 숙주의 알을 손상시켰지만, 숙주의 알이 떨어졌을 때는 거의 손상되지 않았다는 연구 결과가 있다.[7]

빠른 부화 및 성장: 숙주의 새끼보다 먼저 부화하여 먹이 경쟁에서 우위를 점하거나, 숙주의 알이나 새끼를 제거한다. 대부분의 조류 기생충은 매우 짧은 알 포란 기간과 빠른 새끼 성장을 가진다.[8] 뻐꾸기와 꿀벌잡이와 같은 많은 기생충은 숙주보다 최대 24시간 더 긴 내부 포란 기간을 가지는데, 이는 더 무거운 노른자가 더 많은 영양분을 제공하기 때문일 수 있다.[8] 부화 시 숙주보다 더 큰 것은 기생충이 되기 위한 추가적인 적응이다.[5]

뻐꾸기과의 뻐꾸기는 검은등뻐꾸기, 촉새, 직박구리 등의 둥지에 탁란하는데, 뻐꾸기 새끼는 10~12일 정도의 짧은 기간에 부화하여 둥지 주인의 알이나 새끼를 둥지 밖으로 밀어내 버린다. 그 후 뻐꾸기 새끼는 의붓부모의 육추 본능에 의존하여 먹이를 얻고 성장한다. 뻐꾸기는 탁란을 들키지 않기 위해 알의 색깔과 무늬를 의붓부모의 알과 비슷하게 만든다.

2. 2. 진화적 군비 경쟁

탁란은 숙주에게 번식 비용을 증가시키기 때문에, 숙주는 탁란에 저항하는 다양한 방어 전략을 진화시켜왔다. 이러한 현상은 종종 기생충과 숙주가 공진화하면서 진화적 군비 경쟁을 일으킨다.[10][11]숙주가 탁란에 대응하는 방법은 다음과 같다:

물닭류는 종내 기생으로 탁란을 하는 경우가 있는데, 다른 물닭 둥지에 낳은 알 중 약 절반만 살아남는다. 이는 물닭이 효과적인 반기생 전략을 가지고 있음을 보여준다.[17] 예를 들어, 아메리카물닭은 기생충의 알을 걷어차거나, 기생충의 새끼가 굶어 죽는 새끼 둥지 옆에 새로운 둥지를 지을 수 있다.[17] 수염오목눈이의 경우, 기생 자손은 비기생 둥지의 자손에 비해 발달 속도가 훨씬 느리고 종종 성숙에 이르지 못한다.[13] 서부흰눈썹솔새와 같이 작은 숙주는 작은 모조 기생충 알은 항상 꺼내지만, 큰 모조 기생충 알에는 둥지를 버리는 경우가 더 많다.[18]

물고기의 경우 가시고기,[58] 꺽지, 동사리 등은 부성애가 강한데, 이들은 감돌고기, 가는 돌고기, 돌고기와 같은 탁란을 하는 물고기의 좋은 탁란 대상이 된다. 탁란을 하는 물고기 입장에서는 자신의 치어가 좀 더 빨리 알에서 부화하여 산란장을 무사히 빠져나오도록 진화하였으며, 이러한 위험을 감수하면서까지 탁란을 시도하는 것으로 여겨진다.

2. 2. 1. 마피아 가설

대부분의 숙주 조류가 기생 조류의 새끼를 돌보는 이유에 대한 의문이 제기된다. 탁란 기생 조류는 크기와 외모가 매우 다를 뿐만 아니라, 숙주의 번식 성공률을 감소시킬 가능성이 매우 높기 때문이다. "마피아 가설"은 탁란 기생 조류가 자신의 알이 거부당한 것을 발견하면 숙주의 둥지를 파괴하고 새끼를 다치게 하거나 죽이는 보복 행동을 한다는 것을 제안한다. 이러한 위협은 숙주가 탁란을 수용하도록 강요하는 효과를 낳는다.[19]마피아와 같은 행동은 북미의 갈색머리뻐꾸기와 유럽의 큰점뻐꾸기에서 관찰된다. 큰점뻐꾸기는 대부분의 알을 유럽까치의 둥지에 낳는다. 큰점뻐꾸기는 자신이 기생한 둥지를 반복적으로 방문하는데, 이는 마피아 가설의 전제 조건이다. 실험 결과, 기생 조류의 알이 제거된 둥지는 뻐꾸기에 의해 파괴되었으며, 이는 가설을 뒷받침한다. 다만, 이러한 파괴 행위가 까치 숙주로 하여금 새로운 둥지를 짓도록 유도하여 뻐꾸기에게 또 다른 기생 기회를 제공한다는 대안적인 설명도 존재한다.[19]

마찬가지로, 갈색머리뻐꾸기는 노랑머리솔새에 기생한다. 다른 실험에서 알이 제거된 둥지의 56%가 포식당한 반면, 알이 제거되지 않은 둥지는 6%만 포식당했다. 숙주가 재건한 기생 둥지의 85%가 파괴되었다. 기생 조류의 알을 제거한 숙주는 알을 받아들인 숙주보다 새끼를 60% 적게 생산했다.[20]

2. 2. 2. 유사성 가설

뻐꾸기 암컷은 자신의 알과 비슷한 특징을 가진 숙주를 선택한다는 가설이 제기되었다. 이 가설은 암컷이 잠재적 숙주의 개체군을 모니터링하고 그 집단 내에서 둥지를 선택한다고 제안한다.[21] 박물관의 둥지 표본 연구는 뻐꾸기 알과 숙주 종의 일반적인 알 사이의 유사성을 보여준다. 기생된 둥지 중 낮은 비율에서 특정 숙주 알 형태와 일치하지 않는 뻐꾸기 알이 발견되었다. 이러한 불일치하는 둥지에서 뻐꾸기 알의 높은 비율은 유사한 둥지 위치를 가진 다른 숙주 종의 알 형태와 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 이는 유사성에 의한 선택에 대한 증거로 제시되었다.[21] 그러나 이 가설은 둥지를 선택하는 메커니즘이나 둥지를 인식할 수 있는 단서를 제시하지 못했다는 비판을 받았다.[22]종간 탁란으로 잘 알려진 것은 뻐꾸기과의 뻐꾸기 등이 검은등뻐꾸기, 촉새, 직박구리 등의 둥지에 탁란하는 경우이다. 뻐꾸기는 탁란을 들키지 않기 위해 알의 색깔과 무늬를 의붓부모의 알과 비슷하게 한다.[46] (의붓부모의 알과 비슷한 알을 낳는 성질이 대를 거쳐 선택되었다).

3. 분류군별 탁란

어류의 탁란은 크게 둥지를 짓는 어류와 입으로 알을 품는 어류에서 관찰된다.

일본에 서식하는 잉어과 담수어인 모치로즈(Mugil cephalus)는 옥돔(Oyanirami), 기기(Gigia), 동고(ドンコ), 눈치치브(ヌマチチブ), 블루길(ブルーギル) 등 부모가 알을 보호하는 어류의 둥지에 알을 낳는다.[57] 한국에 서식하는 모치로즈(Mugil cephalus)의 근연종인 가는모치로즈, 검은모치로즈는 주로 한국옥돔에 탁란한다. 납자루 등의 담수어류는 말조개 등 담수 이매패류의 아가미에 탁란하며,[49][50] 이때 알을 낳는 조개는 산란모패라고 한다.[51]

가시고기처럼 부성애[57]가 강한 꺽지나 동사리 등은[58] 수컷이 산란장을 미리 준비하여 암컷의 산란을 유도한다. 산란장은 포식자로부터 알을 보호하고 부화 및 관리에 좋은 환경을 우선하여 조성된다. 암컷은 산란 후, 수컷은 치어가 둥지를 떠날 즈음 생을 마감하는 것으로 알려져 있다. 감돌고기, 가는돌고기, 돌고기와 같이 탁란을 하는 물고기는 부성애가 강한 물고기의 산란장을 선호하는데, 이는 부성애가 강한 물고기의 산란장이 자신의 새끼들에게 더 유리한 환경이기 때문이다. 탁란 대상이 되는 물고기는 포식자이므로, 탁란하는 물고기는 자신의 치어가 더 빨리 부화하여 산란장을 무사히 빠져나오도록 진화했다.

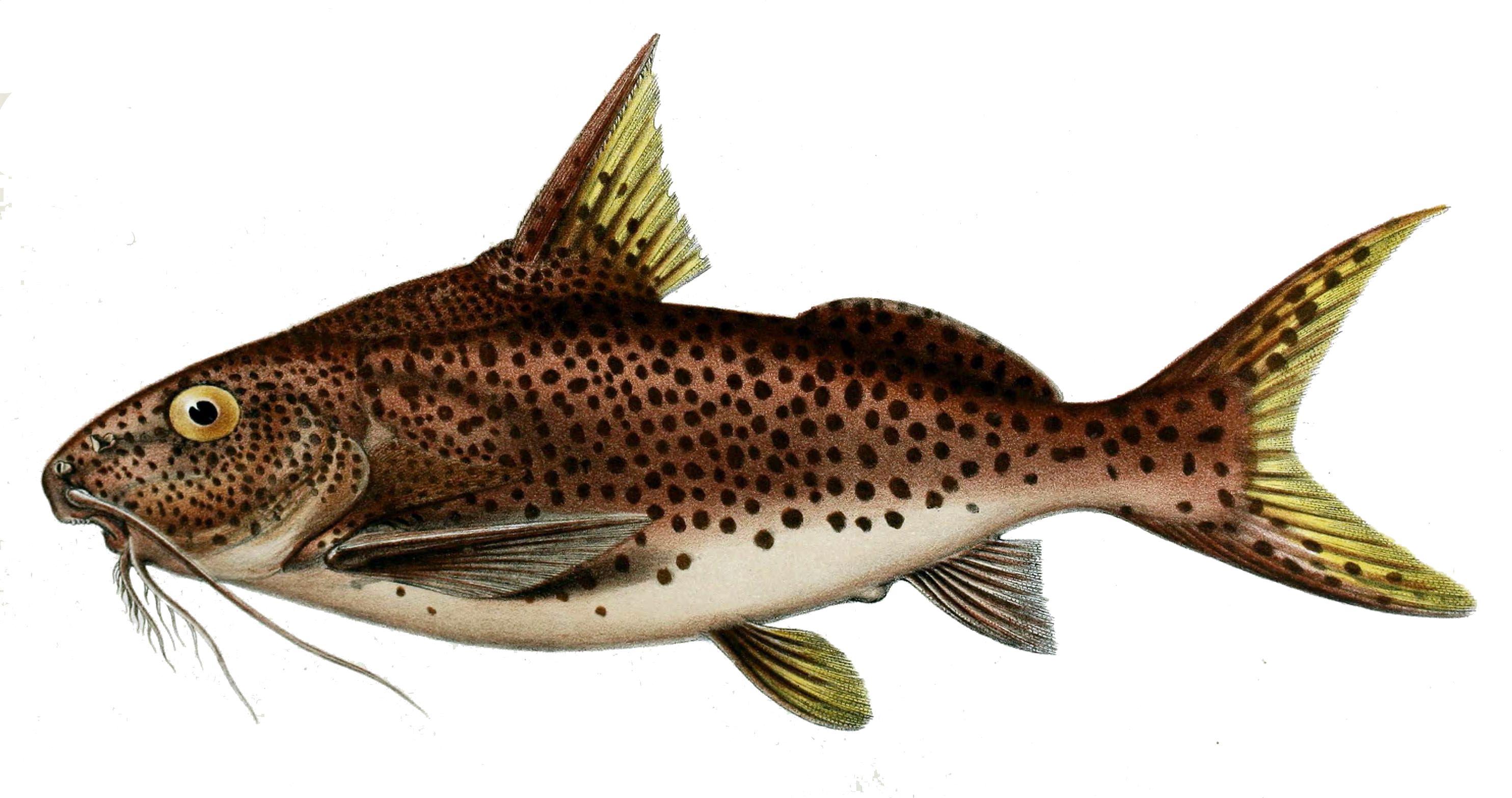

아프리카 탕가니카호에 서식하는 메기류인 시노돈티스 멀티푼크타투스(Synodontis multipunctatus)(일본어명・각고우나마즈(カッコウナマズ))는 입으로 알을 품는 물고기(マウスブルーダー)인 시클리드에게 알을 맡긴다. 이 메기의 치어는 시클리드의 입 안에서 시클리드의 알을 먹으면서 성장한다.

곤충의 경우, 뒤영벌붙이는 다른 벌의 벌집에 알을 낳지만, 애벌레가 성체 숙주에게 직접 먹이를 공급받는 경우가 거의 없어 기생포식자로 분류된다. 뒤영벌붙이에는 ''Coelioxys rufitarsis'', ''Melecta separata'', ''Nomada'', ''Epeoloides'' 등이 있다.[37] 금좀벌과를 포함한 여러 종류의 말벌도 나무벌이나 진흙벌과 같은 다른 말벌의 벌집에 알을 낳는 기생포식자이다.[38] 일부 딱정벌레 종(''Meloe americanus'' 유충)도 벌집에 들어가 벌 애벌레를 위해 준비된 먹이를 먹는다.[39]

진정한 탁란은 곤충에서는 드물지만, 뻐꾸기벌(아속 프시티루스(Psithyrus))은 뻐꾸기와 쇠똥벌레처럼 성체 숙주에게 먹이를 받는 몇 안 되는 곤충 중 하나이다. 뻐꾸기벌 여왕벌은 숙주 종의 집단에 있는 기존 여왕벌을 죽이고 대체한 다음, 숙주 일벌을 이용하여 자신의 새끼에게 먹이를 준다.[40]

''폴리스테스 세메노위(Polistes semenowi)''는 스스로 둥지를 짓는 능력을 잃고 ''P. 도미눌라'' 숙주에게 새끼를 기르도록 의존하는 탁란 말벌이다. 성체 숙주는 기생 유충에게 직접 먹이를 준다는 점에서 다른 도둑 기생 곤충과 다르다.[41][42] 이러한 곤충 사회 기생충들은 종종 숙주와 밀접한 관련이 있는데, 이를 에머리 규칙(Emery's rule)이라고 한다.[43]

숙주 곤충이 다른 종의 새끼를 자신의 둥지로 데려오도록 속임수를 쓰는 경우도 있다. 기생 나비 ''펜가리스 레벨리(Phengaris rebeli)'' 유충은 숙주 개미 ''미르미카 쉔키(Myrmica schencki)''가 실제 개미 유충이라고 믿도록 혼란스럽게 만드는 화학 물질을 방출하여[44] 둥지로 옮겨져 먹이를 받는다. 기생 나비 ''니판다 푸스카(Niphanda fusca)''는 숙주 개미 ''캄포노투스 자포니쿠스(Camponotus japonicus)'' 수컷의 것을 모방하는 표피 탄화수소를 방출하여, 개미가 3령 유충을 둥지로 가져와 번데기가 될 때까지 기른다.[45]

청각시체벌레(シデムシ) 일부는 종내탁란을 하며, 검정넓적시체벌레(モンシデムシ)는 탁란에 대항하여 새끼 죽이기(자식살해)를 하는 방어 본능을 보인다. 즉, 부모는 정상적인 부화에 필요한 시간보다 빨리 부화하는 개체를 죽인다.

"뻐꾸기벌"(カッコウ蜂)은 다른 벌이 만든 둥지에 알을 낳아 먼저 부화하여 원래 벌의 유충을 죽여 버리는 벌을 말한다.[53]

3. 1. 조류

조류의 탁란은 종간 탁란과 종내 탁란으로 나뉜다.종간 탁란은 뻐꾸기과, 꿀벌잡이새과, 핀치과 등 다양한 조류에서 관찰된다. 뻐꾸기는 종 전체로는 개개비와 솔새를 포함한 다양한 숙주에 기생하지만, 개별 암컷은 자신이 자란 종의 둥지에 유사한 알을 낳는 특성을 보인다. 이러한 특성은 모계 유전을 통해 알의 색깔을 조절하는 유전자가 전달되기 때문이다. 수컷 뻐꾸기는 모든 계통의 암컷과 교미하므로, 종 분화는 방지된다. 암컷 뻐꾸기의 숙주 선택 메커니즘은 유전적 요인, 둥지 위치, 서식지 선호도 등 다양한 가설로 설명된다.

종내 탁란은 타조, 찌르레기, 오리류 등 일부 조류에서 관찰된다. 예를 들어, 흰머리검둥오리는 다른 암컷의 둥지에 알을 낳는 경우가 많다. 타조는 수컷이 만든 둥지에 여러 암컷이 알을 낳고, 그중 지배적인 암컷과 수컷이 번갈아 알을 품는다.

종간 탁란을 하는 조류로는 아프리카의 인디고새, 비두과, 꿀벌잡이새류, 아메리카의 소쩍새, 구세계 뻐꾸기, 검은머리오리, 그리고 일부 신세계 뻐꾸기 등이 있다. 조류에서 종간 의무적 탁란은 7가지 독립적인 기원이 제안되었으며, 참새목에서 두 가지, 뻐꾸기에서 세 가지, 꿀벌잡이새과에서 한 가지, 검은머리오리에서 한 가지 기원이 제시된다.[28][29][30]

대부분의 조류 탁란 기생충은 단일 숙주 종이나 밀접하게 관련된 소수의 숙주 종에만 기생하는 전문가이지만, 갈색머리소쩍새와 같이 221종의 알려진 숙주를 가지는 일반종도 있다.[31]

3. 1. 1. 한국의 탁란 조류

뻐꾸기과의 뻐꾸기는 검은등뻐꾸기, 촉새, 직박구리 등의 둥지에 탁란하는 것으로 알려져 있다. 뻐꾸기 새끼는 10~12일 정도의 짧은 기간에 부화하여 둥지 주인의 새끼보다 빨리 태어나는 경우가 많다. 부화한 뻐꾸기 새끼는 둥지 주인의 알이나 새끼를 둥지 밖으로 밀어낸다.[46] 뻐꾸기 새끼는 의붓부모의 유일한 새끼가 되어, 의붓부모의 육추 본능에 의존하여 먹이를 얻고 성장하여 둥지를 떠난다. 뻐꾸기는 탁란을 들키지 않기 위해 알의 색깔과 무늬를 의붓부모의 알과 비슷하게 한다.[46]3. 2. 어류

어류의 탁란은 입으로 알을 품는 종과 둥지를 짓는 종에서 관찰된다.일본에 서식하는 잉어과 담수어인 모치로즈(Mugil cephalus)는 옥돔(Oyanirami), 기기(Gigia), 동고(ドンコ), 눈치치브(ヌマチチブ), 블루길(ブルーギル) 등 부모가 알을 보호하는 어류의 둥지에 알을 낳는다. 근연종으로 한국에 서식하는 가는모치로즈, 검은모치로즈는 주로 한국옥돔에 탁란한다.

납자루와 같은 담수어류는 말조개 등 담수 이매패류의 아가미에 탁란한다.[49][50] 알을 낳는 조개는 산란모패라고 한다.[51]

3. 2. 1. 입으로 알을 품는 어류

탕가니카호에 서식하는 모코키드과 메기인 ''시노돈티스 멀티펑크타투스(Synodontis multipunctatus)''는 여러 종의 입으로 새끼를 기르는 시클리드과 어류의 탁란 기생충이다. 이 메기의 알은 숙주 어류의 입 속에서 부화하며, 뻐꾸기와 마찬가지로 숙주의 알보다 먼저 부화한다. 부화한 어린 메기는 숙주의 입 안에서 숙주 치어를 먹어치워, 숙주의 모든 부모의 투자가 사실상 메기에 의해 차지된다.[34][35]

3. 2. 2. 둥지를 짓는 어류

꺽지나 동사리 등도 가시고기처럼 부성애가 강한 물고기이다.[57][58] 이들은 산란과 알 부화 과정 때문에 수컷이 산란장을 미리 준비한다. 산란장은 포식자로부터 알을 보호하고 부화 및 관리에 좋은 환경을 우선하여 조성된다. 수컷은 목숨을 걸고 부성애를 가지는데, 이는 암컷이 산란 후 생명력이 다해 죽기 때문이다. 수컷 역시 알이 부화하여 치어가 둥지를 떠날 즈음 생을 마감한다.감돌고기, 가는돌고기, 돌고기와 같은 탁란을 하는 물고기는 부성애가 강한 물고기의 산란장을 선호한다. 이는 부성애가 강한 물고기의 산란장이 자신의 새끼들에게 더 유리한 환경이기 때문이다. 탁란 대상이 되는 물고기는 포식자이므로, 탁란하는 물고기는 자신의 치어가 더 빨리 부화하여 산란장을 무사히 빠져나오도록 진화했다.

Pungtungia herzi영어 (모치망둑)는 일본 혼슈, 큐슈, 시코쿠 남부와 대한민국에 서식하는 잉어과 어류로, 농어목 농어과 담수 어류인 Siniperca kawamebari영어 (꺽지)의 탁란 기생충이다. 숙주 수컷은 번식기 동안 자신의 세력권을 지키며 갈대밭을 산란장("둥지")으로 조성한다. 암컷은 산란을 위해 이 장소를 찾아오고, 수컷은 알을 보호한다. 모치망둑의 알은 꺽지 알보다 작고 점착성이 강하다. 한 연구 지역에서 꺽지 산란장의 65.5%가 모치망둑에 의해 탁란되었다.[36]

3. 3. 곤충

뒤영벌붙이는 여러 종류가 있으며, 모두 다른 벌의 벌집에 알을 낳는다. 하지만 미성숙 단계의 애벌레가 성체 숙주에게 직접 먹이를 공급받는 경우가 거의 없기 때문에 일반적으로 기생포식자(klepto-, '훔치다'라는 뜻)로 분류되며, 기생충으로 분류되지는 않는다. 대신, 숙주가 모아놓은 먹이를 단순히 가져간다. 뒤영벌붙이에는 ''Coelioxys rufitarsis'', ''Melecta separata'', ''Nomada'', ''Epeoloides'' 등이 있다.[37]

곤충의 기생포식은 벌에만 국한되지 않는다. 금좀벌과를 포함한 여러 종류의 말벌도 기생포식자이다. 금좀벌은 나무벌이나 진흙벌과 같은 다른 말벌의 벌집에 알을 낳는다.[38] 일부 딱정벌레 종도 기생포식자이다. ''Meloe americanus'' 유충은 벌집에 들어가 벌 애벌레를 위해 준비된 먹이를 먹는다.[39]

진정한 탁란은 곤충에서는 드물다. 뻐꾸기벌(아속 프시티루스(Psithyrus))은 뻐꾸기와 쇠똥벌레처럼 성체 숙주에게 먹이를 받는 몇 안 되는 곤충 중 하나이다. 뻐꾸기벌 여왕벌은 숙주 종의 집단에 있는 기존 여왕벌을 죽이고 대체한 다음, 숙주 일벌을 이용하여 자신의 새끼에게 먹이를 준다.[40]

단 네 종류뿐인 진정한 탁란 말벌 중 하나가 ''폴리스테스 세메노위(Polistes semenowi)''이다. 이 종이말벌은 스스로 둥지를 짓는 능력을 잃었고, ''P. 도미눌라'' 숙주에게 새끼를 기르도록 의존한다. 성체 숙주는 전형적인 도둑 기생 곤충과 달리 기생 유충에게 직접 먹이를 준다.[41][42] 이러한 곤충 사회 기생충들은 종종 숙주와 밀접한 관련이 있는데, 이를 에머리 규칙(Emery's rule)이라고 한다.[43]

숙주 곤충은 때때로 다른 종의 새끼를 자신의 둥지로 데려오도록 속임수를 쓰기도 한다. 예를 들어 기생 나비 ''펜가리스 레벨리(Phengaris rebeli)''와 숙주 개미 ''미르미카 쉔키(Myrmica schencki)''의 경우가 그러하다.[44] 나비 유충은 숙주 개미가 ''P. 레벨리'' 유충을 실제 개미 유충이라고 믿도록 혼란스럽게 만드는 화학 물질을 방출한다.[44] 따라서 ''M. 쉔키'' 개미는 ''P. 레벨리'' 유충을 자신의 둥지로 가져와 뻐꾸기와 다른 탁란 조류의 새끼처럼 먹이를 준다. 기생 나비 ''니판다 푸스카(Niphanda fusca)''와 숙주 개미 ''캄포노투스 자포니쿠스(Camponotus japonicus)''의 경우도 마찬가지이다. 나비는 숙주 수컷 개미의 것을 모방하는 표피 탄화수소를 방출하며, 개미는 3령 유충을 자신의 둥지로 가져와 번데기가 될 때까지 기른다.[45]

곤충류 중 청각시체벌레(シデムシ) 일부는 종내탁란을 한다. 검정넓적시체벌레(モンシデムシ)는 탁란을 하지만, 탁란당하는 쪽은 이에 대항하는 방어 본능으로 새끼 죽이기(자식살해)를 한다. 즉, 부모는 정상적인 부화에 필요한 시간보다 빨리 부화하는 개체를 죽인다.

"뻐꾸기벌"(カッコウ蜂)이라고 불리는 다른 벌이 만든 둥지에 알을 낳아 먼저 부화하여 원래 벌의 유충을 죽여 버리는 벌도 있다.[53]

4. 인간의 탁란

인간 사회에서 배우자 이외의 사람(이전 연인이나 불륜 상대 등)과의 사이에서 태어난 아이를 부부의 친자로 양육하는 경우가 있다.[54] 이를 "탁란"이라고 표현하기도 한다.[54]

2017년, 네덜란드 의사 (얀 카를버트)는 불임 치료를 위해 정자 제공을 받는 여성들에게 "지정된 제공자의 정자"라고 속이고 자신의 정자로 인공수정을 하여 수십 명 이상의 여성들을 임신·출산하게 했다.[55]

참조

[1]

논문

Parental-care parasitism: How do unrelated offspring attain acceptance by foster parents?

[2]

논문

Egg Rejection by Cowbird Hosts in Grasslands

[3]

논문

Cuckoos, cowbirds and hosts: Adaptations, trade-offs and constraints

[4]

논문

How strong are eggs of the common cuckoo Cuculus canorus?

2020-12-21

[5]

논문

Eggshell characteristics and yolk composition in the common cuckoo ''Cuculus canorus'': are they adapted to brood parasitism?

[6]

논문

Eggshell strength of an obligate brood parasite: a test of the puncture resistance hypothesis

[7]

논문

Thick eggshells of brood parasitic cowbirds protect their eggs and damage host eggs during laying

[8]

논문

Internal incubation and early hatching in brood parasitic birds

[9]

서적

The Life of Birds

Princeton University Press

[10]

서적

Host-parasite evolution: General principles and avian models

Oxford University Press

[11]

논문

A Model System for Coevolution: Avian Brood Parasitism

[12]

논문

Bird brood parasitism

2013-10-21

[13]

논문

Conspecific brood parasitism and anti-parasite strategies in relation to breeding density in female bearded tits

[14]

논문

No evidence for a negative effect of conspecific brood parasitism on annual survival of female Prothonotary Warblers

[15]

논문

Egg recognition and counting reduce costs of avian conspecific brood parasitism

[16]

논문

Fitness costs and benefits of cowbird egg ejection by gray catbirds

[17]

논문

Conspecific brood parasitism as a flexible female reproductive tactic in American coots

[18]

논문

Size and material of model parasitic eggs affect the rejection response of Western Bonelli's Warbler ''Phylloscopus bonelli''

https://pure.rug.nl/[...]

[19]

논문

Magpie Host Manipulation by Great Spotted Cuckoos: Evidence for an Avian Mafia?

[20]

논문

Retaliatory mafia behavior by a parasitic cowbird favors host acceptance of parasitic eggs

[21]

논문

Egg-morphs and host preference in the common cuckoo (Cuculus canorus): An analysis of cuckoo and host eggs from European museum collections

[22]

논문

Cuckoo females preferentially use specific habitats when searching for host nests

[23]

논문

Egg adoption can explain joint egg-laying in common eiders

[24]

논문

The economics of nestmate killing in avian brood parasites: A provisions trade-off

[25]

논문

Extra-Pair Mating, Male Plumage Coloration and Sexual Selection in yellow warblers (''Dendroica petechia'')

[26]

논문

Nest Parasitism in Goldeneyes ''Bucephala clangula'': Some Evolutionary Aspects

[27]

논문

An updated list and some comments on the occurrence of intraspecific nest parasitism in birds

2001

[28]

논문

Molecular phylogeny of cuckoos supports a polyphyletic origin of brood parasitism

[29]

논문

A Single Ancient Origin of Brood Parasitism in African Finches: Implications for Host-Parasite Coevolution

https://deepblue.lib[...]

[30]

논문

Molecular Genetic Perspectives on Avian Brood Parasitism

[31]

논문

Temporal patterns of host availability, brown-headed cowbird brood parasitism, and parasite egg mass

https://link.springe[...]

1988-08

[32]

논문

Cuckoo females preferentially use specific habitats when searching for host nests

[33]

논문

How do cuckoos find their hosts? The role of habitat imprinting

[34]

논문

A brood parasitic catfish of mouthbrooding cichlid fishes in Lake Tanganyika

[35]

논문

Success of cuckoo catfish brood parasitism reflects coevolutionary history and individual experience of their cichlid hosts

[36]

논문

Brood parasitism and egg robbing among three freshwater fish

[37]

웹사이트

Cuckoo Bees

http://www.helpabee.[...]

University of California Berkeley

2015-02-24

[38]

웹사이트

Cuckoo Wasps

http://museum.wa.gov[...]

Western Australian Museum

2015-02-24

[39]

웹사이트

Bionomics and Taxonomy of Meloe (Coleoptera, Meloidae), With a Classification of the New World Species

https://www.proquest[...]

[40]

논문

Phylogeny, historical biogeography, and character evolution in bumble bees (Bombus: Apidae) based on simultaneous analysis of three nuclear gene sequences

[41]

논문

Rank integration in dominance hierarchies of host colonies by the paper wasp social parasite Polistes sulcifer (Hymenoptera, Vespidae)

[42]

논문

Coevolution of daily activity timing in a host-parasite system

[43]

웹사이트

Social Parasitism in Ants

http://www.nature.co[...]

Nature Education Knowledge

2022-06-23

[44]

논문

Chemical mimicry and host specificity in the butterfly Maculinea rebeli, a social parasite of Myrmica ant colonies

[45]

논문

Chemical disguise as particular caste of host ants in the ant inquiline parasite Niphanda fusca (Lepidoptera: Lycaenidae)

[46]

뉴스

なぜフクロウの巣にカモのヒナが?専門家に聞いた

https://natgeo.nikke[...]

2019-05-03

[47]

논문

Retaliatory mafia behavior by a parasitic cowbird favors host acceptance of parasitic eggs

http://www.pnas.org/[...]

Proceedings of the National Academy of Sciences

2007-03-13

[48]

논문

An updated list and some comments on the occurrence of intraspecific nest parasitism in birds

https://onlinelibrar[...]

2001-01

[49]

웹사이트

ミヤコタナゴの特徴と仲間 - 御宿町役場

https://www.town.onj[...]

2023-08-05

[50]

웹사이트

NPO法人 ニッポンバラタナゴ高安研究会 » 第4章 ドブガイに托卵されたタナゴの卵

http://n-baratanago.[...]

2023-08-05

[51]

논문

霞ヶ浦流入河川におけるタナゴ亜科魚類の産卵母貝利用

https://doi.org/10.1[...]

2010

[52]

웹사이트

コース: 巻貝も「托卵」する

https://repun-app.fi[...]

2024-06-19

[53]

웹사이트

The secret life of solitary bees – National Biodiversity Data Centre

https://biodiversity[...]

2024-06-16

[54]

뉴스

他人ごとではない!夫以外との子を育てている「托卵女子」の割合が判明

https://sirabee.com/[...]

2016-07-28

[55]

뉴스

オランダの医師、自分の精子で無断体外受精 49人の父親と判明

https://www.bbc.com/[...]

2019-04-15

[56]

문서

탁란(托卵)

[57]

문서

부성애(父性愛)

[58]

서적

가시고기 (소설)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com