한반도 비무장 지대 분쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한반도 비무장 지대 분쟁은 한국 전쟁 휴전 이후 1960년대부터 1970년대 초반까지 DMZ에서 발생한 군사적 충돌을 의미한다. 북한은 비정규전을 통해 한국 사회 혼란을 시도했고, 이에 맞서 한국과 미국은 군사적 대응과 함께 대테러 작전을 강화했다. 주요 사건으로는 청와대 습격 사건, 푸에블로호 피랍 사건, 울진-삼척 무장 공비 침투 사건 등이 있었으며, 이로 인해 DMZ의 무장화가 심화되었다. 이 분쟁은 미국의 대 한반도 정책 변화, 한국의 군사력 증강, 북한의 내부 숙청을 초래했으며, 1969년 이후 분쟁의 강도는 감소했지만, 한반도 긴장 완화와는 별개로 남북 관계에 깊은 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1967년 조선민주주의인민공화국 - 제4기 최고인민회의 대의원 선거

1990년 제4기 최고인민회의 대의원 선거는 조선로동당이 다수 의석을 유지했으나 의석이 감소한 반면, 총련은 의석이 증가했으며, 김일성 지도하에 사회주의 건설 헌신을 강조하며 후보 단일화를 통해 정권에 대한 지지를 보여주었으나, 불투명성과 자유로운 선택권 부재에 대한 비판이 있었다. - 1969년 전투 - 1969년 EC-121 격추 사건

1969년 EC-121 격추 사건은 1969년 4월 15일 북한 공군이 동해 상에서 미국 해군의 EC-121 정찰기를 격추하여 탑승자 31명 전원이 사망하고 냉전 시대 미-북 관계 악화 및 한반도 긴장 고조를 초래한 사건이다. - 1966년 전투 - 롱탄 전투

1966년 8월 18일 남베트남 롱탄에서 벌어진 롱탄 전투는 소규모 호주군이 대규모 베트콩과 북베트남군의 기습을 받아 큰 피해를 입었으나, M113 장갑차와 포병 지원으로 적에게도 상당한 피해를 입히며 호주 군사 역사에서 중요한 전투로 기록되고 있다. - 1966년 전투 - 1966년 시리아 쿠데타

1966년 시리아 쿠데타는 바트당 내 권력 투쟁으로 발생하여 살라 자디드가 아민 알하피즈를 축출하고 시리아와 이라크 파벌로 분열되었으며, 급진적인 정책과 신바트주의 등장으로 이어졌다.

| 한반도 비무장 지대 분쟁 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 분쟁 개요 | |

| 분쟁 명칭 | 한국 DMZ 분쟁 |

| 분쟁의 부분 | 한국 분쟁 및 냉전의 일부 |

| |

| 기간 | 1966년 10월 5일 – 1969년 12월 3일 |

| 장소 | 한국 비무장 지대 |

| 원인 | 한국 전쟁 휴전 협정 이후의 적대감 |

| 결과 | 대한민국-미국의 승리 |

| 영토 변화 | 현상 유지 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 대한민국 미국 |

| 교전국 2 | 조선민주주의인민공화국 |

| 지휘관 | |

| 지휘관 1 | 박정희 린든 B. 존슨 리처드 닉슨 찰스 H. 보네스틸 3세 |

| 지휘관 2 | 김일성 |

| 전력 | |

| 전력 1 | 알 수 없음 |

| 전력 2 | 알 수 없음 |

| 피해 규모 | |

| 피해 규모 1 | 대한민국: 미국: 2)|기술 조사선]] 1척 나포 |

| 피해 규모 2 | |

| 민간인 피해 | 대한민국 민간인 47명 사망 |

2. 배경

한국 전쟁은 남북한 모두를 황폐화시켰으며, 양측 모두 통일을 원했지만 이를 실현할 능력은 부족했다.

전쟁 이후 미국은 한국 휴전 협정에도 불구하고 1958년부터 대한민국에 핵무기를 배치하기 시작했고,[4][5][6][7][8][9][10] 북한은 이에 강력히 반발하며 군사적 대응 태세를 갖추었다.[5][4] 북한의 김일성은 중국인민지원군 철수 이후 권력 기반을 다지고 천리마 운동을 통해 군사력 증강을 꾀했으며, 1960년대 들어 비정규전과 선전 활동 강화를 중심으로 군사 전략을 수정했다.[1]

대한민국은 전쟁 후 경제적으로 어려운 시기를 겪었으나,[11][12] 박정희 정부 주도로 경제 성장을 추진했다.[1][11] 1965년 한일 국교 정상화와 1966년 주한 미군 지위 협정 체결, 그리고 베트남 전쟁 파병 등 국제 관계에도 변화가 있었다.[1]

이러한 상황 속에서 김일성은 미국이 베트남 전쟁에 개입한 틈을 타, 비정규전을 통해 한반도의 긴장을 고조시키고 한미 동맹을 약화시키려 했다. 1966년 10월, 그는 조선로동당 회의 연설에서 휴전 상태에 대한 도전을 공식화하며 본격적인 도발 의지를 드러냈다.[1] 남북 간에는 확성기 선전 방송과 삐라 살포 등 심리전도 계속되었다.[13][14]

2. 1. 한국전쟁 이후의 한반도 정세

한국 전쟁은 남북한 모두에게 큰 피해를 남겼다. 양측 모두 한반도 통일을 목표로 했지만, 전쟁의 상처로 인해 어느 쪽도 이를 실현할 힘은 없었다.1956년 9월, 합동참모본부 의장 래드포드 제독은 미국 정부 내에서 군이 한국에 핵무기를 도입할 계획임을 밝혔고, 이는 미국 국가안전보장회의와 아이젠하워 대통령의 승인을 받았다. 그러나 한국 휴전 협정 제13조(d)항은 남북한 모두 한반도에 새로운 종류의 무기를 들여오는 것을 금지하고 있어 핵무기나 미사일 배치가 불가능했다. 미국은 유엔 동맹국들의 우려에도 불구하고, 이 조항을 일방적으로 무시하기로 결정했다.[4][5] 1957년 6월 21일 군사정전위원회 회의에서 미국 측은 북한 대표에게 유엔군사령부가 더 이상 휴전 협정 제13조(d)항을 지키지 않을 것이라고 통보했다.[6][7] 결국 1958년 1월, 핵탄두 탑재가 가능한 Honest John 로켓과 280mm 원자포가 대한민국에 배치되었고,[8] 1년 안에 원자력 파괴 탄약(ADM)[9]과 중국, 소련까지 타격 가능한 매타도르 순항 미사일까지 배치되었다.[4][10]

북한은 미국의 이러한 조치가 휴전 협정을 파기하고 한반도를 미국의 핵전쟁 기지로 만들려는 시도라고 강하게 비난했다.[5] 북한은 핵 공격에 대비해 대규모 지하 요새를 건설하고, 재래식 군대를 전방에 집중 배치하여 미국이 북한에 핵무기를 사용할 경우 주한미군과 한국 역시 위험에 처하도록 하는 전략을 구사했다. 1963년 북한은 소련에 핵무기 개발 지원을 요청했으나 거절당했고, 이후 핵실험에 성공한 중국에도 지원을 요청했지만 역시 거부당했다.[4]

북한 내부적으로는 1958년 10월 중국인민지원군이 철수하자 김일성은 자신의 권력 기반을 더욱 공고히 할 기회를 잡았다. 그는 집단 농업화와 국유화를 통한 중공업 발전을 목표로 하는 천리마 운동을 시작하며 무력 통일을 위한 경제적, 군사적 기반을 다지려 했다. 이 과정에서 북한은 기술적으로는 소련에, 농업 부문에서는 중국에 의존하는 모습을 보였다.[1]

한편, 전쟁 후 대한민국은 10년 넘게 세계 최빈국 중 하나로 남아 있었다. 1960년 대한민국의 1인당 국민총생산(GNP)은 79USD[11]에 불과하여, 당시 대부분의 라틴 아메리카 국가나 일부 사하라 이남 아프리카 국가들보다도 낮은 수준이었다.[12] 1960년 4월, 4·19 혁명으로 이승만 대통령이 하야하면서 잠시 민주주의 정부가 들어섰으나, 1961년 5월 박정희 장군이 군사 쿠데타를 일으켜 정권을 장악했다. 이러한 정치적 혼란 속에서도 대한민국의 경제는 산업 부문을 중심으로 꾸준히 성장했다.[1] 특히 1960년대 후반부터 급속한 산업 성장이 이루어져, 1964년 100USD였던 1인당 GNP는 1977년 1000USD를 넘어섰다.[11]

1962년 12월 10일, 김일성은 조선로동당 중앙위원회에서 새로운 군사 전략을 제시했다. 이는 당시 진행 중이던 7개년 경제 계획 목표 달성과 병행하여, 비정규전과 선전·선동 활동의 비중을 높이는 방향으로 나아갔다.[1] 이후 1966년 10월 5일, 김일성은 조선로동당 당대회 연설에서 1953년 체결된 휴전 협정의 현 상태에 대한 도전을 공식화했다. 그는 미국이 베트남 전쟁에 깊이 개입하면서 전력이 분산된 상황을 이용하면, 재래식 전쟁으로는 어렵지만 비정규전을 통해 남한 사회를 혼란시키고 주한미군 철수를 압박할 수 있다고 판단한 것으로 보인다.[1] 김일성은 지속적인 무력 도발을 통해 미국과 대한민국 사이의 관계를 이간질하고, 미국이 결국 대한민국 방위 공약을 포기하게 만들어 남한 내에서 민중 봉기를 유도하여 박정희 정권을 전복시키려 했다.[1]

1965년 6월, 박정희 대통령은 한일기본조약에 서명했다. 이 조약에는 일본으로부터의 배상금 지급과 양허성 차관 도입 내용이 포함되어 양국 간 무역 및 투자를 증진시키는 계기가 되었다. 1966년 7월에는 한국과 미국이 주한 미군 지위 협정(SOFA)을 체결하여 양국 관계를 보다 평등한 관계로 조정하려 했다. 대한민국의 경제력이 성장하고 미국의 안보 보장이 강화되면서 북한의 전면적인 재래식 침공 위협은 점차 낮아지는 것처럼 보였다.[1] 이러한 상황 속에서 대한민국은 1965년 3월 미국이 베트남 전쟁에 지상 전투 부대를 투입하며 전쟁이 확산되자, 같은 해 9월 수도기계화보병사단과 해병 제2여단을 남베트남에 파병했으며, 1966년 9월에는 제9보병사단을 추가로 파병했다.

이 시기 남북 간에는 군사분계선(MDL)을 사이에 둔 확성기 선전 방송이 계속되었고,[13] 남측에서도 북한을 향한 선전 전단 살포 작전인 '작전 질리(Jilli)'를 재개하여 1964년부터 1968년까지 수억 장의 전단을 북한 지역에 뿌렸다.[14]

당시 대한민국에는 주한 미군의 주요 지상 전투 부대로 제2보병사단(2ID)과 제7보병사단(7ID), 그리고 이들을 지휘하는 제1군단 및 제8군 사령부가 주둔하고 있었다. 제2보병사단은 제3여단과 함께 판문점을 포함한 비무장 지대(DMZ) 서부 전선 약 29.8km 구간을 담당했으며, 나머지 212.8km의 DMZ 구간은 9개의 대한민국 육군(ROK) 사단이 방어했다. 모든 미군과 한국군 부대는 유엔군사령부(UNC) 사령관(동시에 주한미군 사령관)인 찰스 H. 보네스틸 3세 장군의 작전 통제 하에 있었다.[1] 하지만 베트남 전쟁에 우선순위가 밀리면서 주한미군은 심각한 인력과 장비 부족에 시달렸다. 병사들은 M14 소총 대신 M16 소총으로 무장하고 있었지만, 운용 가능한 전차는 구형인 M48A2C 모델뿐이었고, 대침투 작전에 필수적인 UH-1 이로쿼이 헬리콥터는 총 12대에 불과했다. 병사 대부분은 13개월 복무하는 징집병이었고, 경험 많은 장교나 부사관들은 한국보다 베트남 근무를 선호하는 경향이 있었다.[1] 한국군 사단들은 한국 전쟁 참전 경험이 있는 장교와 부사관들이 많아 훈련 상태나 사기는 높았지만, 장비는 대부분 한국 전쟁 시기의 노후된 것들이었다. 주력 소총조차 여전히 M1 개런드였다.[1]

미군과 한국군 사단의 주된 임무는 1950년 6월과 같은 북한의 전면적인 재래식 침공을 방어하는 것이었다. 북한의 정보 수집 목적의 침투는 종종 있었지만, 비정규전 자체는 심각한 위협으로 간주되지 않아 병사들은 대침투 작전에 대한 훈련이나 장비가 부족한 상태였다.[1] 1966년 당시 대한민국에는 대게릴라 부대나 민방위대와 같은 조직이 없었고, 북한 침투 인원 발생 시 대한민국 육군, 경찰, 중앙정보부(KCIA)가 통합된 지휘 체계 없이 각자 대응하는 실정이었다.[1]

한편, 남측에서도 북한에 대한 비밀 침투 작전을 수행했다. 1976년 기밀 해제된 미국 국방부 회의록에 따르면, 당시 국방부 차관이었던 윌리엄 클레멘츠는 헨리 키신저 국무장관에게 미군이 아닌 한국 측에 의해 200건 이상의 대북 습격 및 침투 작전이 있었다고 보고했다.[16] 이 중 일부 작전의 세부 내용만 공개되었는데, 1967년에는 한국 특수부대가 북한에 침투하여 약 50개의 북한 시설을 파괴한 사례도 있었다.[17] 한국 전쟁 휴전 이후부터 1972년까지 북한에 침투한 대한민국 군인 및 공작원의 수는 최대 7,700명에 달하며, 이 중 약 5,300명은 돌아오지 못한 것으로 알려졌다.[18][19]

지상군 외에도 한반도에는 미국 공군 제314항공사단 소속 전투 폭격기와 대한민국 공군 전력이 배치되어 있었고, 주변 해역은 미국 제7함대와 대한민국 해군이 통제하고 있었다. 그러나 육군과 마찬가지로 공군과 해군 역시 베트남 전쟁이 태평양 지역에서의 주된 작전 초점이었다.[1]

2. 2. 북한의 대남 전략 변화 (1960년대)

1960년대 중후반에 접어들면서 북한은 특수작전군을 동원한 무장 도발을 감행하기 시작했다.1966년 당시, 조선인민군(KPA)은 비무장 지대(DMZ)를 따라 8개의 보병 사단을 배치했으며, 이를 지원하기 위해 추가로 8개 보병 사단, 3개 기갑 보병 사단, 1개 전차 사단, 그리고 별도의 보병 및 전차 여단과 연대들을 두었다. 전체 병력 규모는 약 386,000명에 달했다.[1] 이러한 재래식 전력은 당시 약 585,000명 규모의 대한민국 국군 지상군보다는 작았으며,[15] 미국이 추가 병력을 배치하기 전에 북한 단독으로 결정적인 타격을 가하기는 어려울 것으로 평가되었다.[1]

북한의 주요 비정규전 역량은 조선로동당 연계부의 작전 통제를 받는 국방성 정찰총국에 집중되어 있었다. 정찰총국 산하에는 제17보병정찰여단과 전원 장교로 구성된 124군부대 및 제283군부대 등이 포함되었다. 이 부대들은 고도로 훈련받고 사상적으로 무장되어 있었으며, 파괴 공작과 소부대 전술에 능숙했다. 주로 2명에서 12명으로 구성된 소규모 팀으로 활동하며, PPS 기관단총이나 AK-47 소총 등으로 무장했다. 또한 정찰총국은 특수 제작된 침투용 선박을 운용하는 제23상륙여단을 통해 대한민국 해안선 침투 작전을 수행하기도 했다. 정찰총국은 이러한 특수부대의 침투 및 퇴출을 지원하기 위해 필요시 재래식 조선인민군 및 조선인민해군 병력을 동원할 수도 있었다.[1]

이러한 공격적인 비정규군 운용 외에도, 북한은 수천 명의 공작원을 남파하여 정보원을 확보하고 게릴라 조직원을 모집, 훈련시키는 활동을 벌였다. 다른 한편으로는 대한민국 군대 내에서 탈영이나 부대 내 불만을 조장하고, 전반적으로 대한민국 군인과 주한미군의 사기를 저하시키려는 심리전 활동도 전개했다.[1]

이 시기 북한의 주요 도발 사례는 다음과 같다.

- 1964년 조선중앙통신사 부사장 이수근이 판문점을 통해 귀순하는 과정에서 북한군이 총격을 가하는 사건이 발생했다.[39]

- 1968년에는 유엔군사령부 소속 트럭에 대해 북한군이 기습 공격을 감행하여 미군 2명과 한국군 2명이 사망하는 사건이 있었다.[40][41]

2. 3. 미국의 대 한반도 정책 변화

한국 전쟁 이후 한반도는 황폐화되었고, 남북 모두 무력을 통한 통일을 추구할 힘이 없었다. 이러한 상황 속에서 미국의 대 한반도 정책은 변화를 겪게 된다.1956년 9월, 합동참모본부 의장 래드포드 제독은 대한민국에 핵무기를 도입하려는 미군의 의사를 밝혔고, 이는 미국 국가안전보장회의와 아이젠하워 대통령의 승인을 받았다. 이는 한반도에 새로운 종류의 무기 반입을 금지한 한국 휴전 협정 제13조(d)항[4][5] 위반 소지가 있었다. 미국은 유엔 동맹국들의 우려에도 불구하고, 1957년 6월 21일 군사정전위원회 회의에서 북한 측에 더 이상 해당 조항을 준수하지 않겠다고 일방적으로 통보했다.[6][7] 이에 따라 1958년 1월, 핵탄두 탑재가 가능한 Honest John 미사일과 M65 원자포가 남한에 배치되었으며,[8] 1년 안에 원자력 파괴 탄약[9]과 중국, 소련까지 타격 가능한 매터도어 순항 미사일까지 배치되었다.[4][10] 북한은 이를 휴전 협정 파기 시도이자 한반도를 미국의 핵전쟁 구역으로 만들려는 의도라고 강하게 비난하며,[5] 핵 공격에 대비한 대규모 지하 요새 건설과 재래식 부대의 전진 배치로 대응했다.[4]

한편, 베트남 전쟁이 격화되면서 미국의 군사 전략에도 변화가 생겼다. 1965년 미국이 베트남에 지상군을 파병하자, 한국 역시 수도기계화보병사단과 해병 제2여단, 백마부대를 차례로 파병했다. 김일성은 1966년 10월 조선로동당 회의 연설에서 베트남 전쟁으로 미국의 군사력이 분산된 틈을 타, 기존의 휴전 상태를 흔들고 비정규전을 통해 한미 동맹을 약화시킬 수 있다고 판단했다.[1] 그는 이를 통해 미국이 한국에 대한 방위 공약을 재고하거나 포기하도록 압박하여, 남한 내 혁명 여건을 조성하려 했다.[1]

당시 주한 미군의 주력 부대인 제2보병사단과 제7보병사단은 베트남 전선에 우선적으로 인력과 장비가 투입되면서 심각한 부족 상태에 놓여 있었다. 병사들은 M16 소총을 지급받았지만, 탱크는 구형 M48A2C에 불과했고, 대침투 작전에 필수적인 UH-1 휴이 헬리콥터는 12대에 불과했다. 병력 대부분은 13개월 복무하는 징집병이었고, 숙련된 장교와 부사관들은 베트남 근무를 선호하는 경향이 있었다.[1] 미군과 대한민국 육군의 주된 목표는 여전히 북한의 전면 남침 방어였으며, 비정규전에 대한 대비는 부족했다.[1]

1968년 1월, 푸에블로호 피랍 사건과 1·21 사태가 연이어 발생하자 한반도의 긴장은 최고조에 달했다. 존슨 행정부는 작전명 콤뱃 폭스(전투기 200대 이상)와 작전명 포메이션 스타(항공모함 6척 등)를 통해 대규모 미군 전력을 한반도에 급파하는 무력 시위를 벌이면서도,[1] 판문점에서의 협상을 통해 외교적 해결을 모색했다. 존슨 대통령은 이 사건들이 미국의 관심을 베트남에서 돌리고 한국군을 베트남에서 철수시키려는 북한의 의도된 도발이라고 판단했다.[1] 그러나 찰스 H. 보네스틸 3세 주한미군 사령관은 두 사건 간의 직접적인 연관성은 낮다고 보았다.[1]

박정희 정부는 미국의 유화적인 태도에 강하게 반발하며 독자적인 북진까지 거론했으나,[1] 사이러스 밴스 미 대통령 특사의 방한과 1억달러 규모의 즉각적인 군사 원조 약속(F-4D 팬텀 II 전투기 포함)을 통해 미국의 확전 방지 방침을 수용했다.[1] 이 사건들을 계기로 미국과 한국은 비정규전 대비 태세를 대폭 강화했다. DMZ 철책 보강, 통신 장비 현대화, UH-1D 헬기 추가 배치, M16 소총 보급 확대, 임진 스카우트 프로그램 개선 등이 이루어졌고,[1] 한국에서는 대한민국 예비군이 창설되었다.[1]

1969년 4월 15일, 북한 공군 미그기가 동해상에서 미 해군 EC-121M Warning Star 정찰기를 격추하여 승무원 31명 전원이 사망하는 사건이 발생했다. 닉슨 행정부는 보복 공격을 고려했으나, 베트남 전쟁 상황과 확전 우려 때문에 무력 시위와 외교적 항의로 대응 수위를 조절했다.[1]

분쟁의 강도가 점차 약화되고 한국군의 방어 능력이 향상되자, 미국은 아시아 동맹국의 자주국방을 강조하는 새로운 정책을 모색하기 시작했다. 1969년 7월 25일, 닉슨 대통령은 이른바 닉슨 독트린을 발표했다. 이는 아시아 동맹국들이 미국의 핵우산과 해·공군력 지원 하에 스스로의 방어를 책임져야 하며, 미 지상군의 직접적인 개입은 줄여나가겠다는 내용을 골자로 했다. 이 정책은 주로 베트남을 염두에 둔 것이었지만, 한국에도 적용될 수 있음을 시사했다. 닉슨은 박정희에게 한국에 대한 안보 공약은 변함없다고 확인했지만,[1] 닉슨 독트린은 향후 주한미군 감축 논의의 배경이 되었다. 그해 10월, 존 H. 마이클리스 장군이 새로운 주한미군 사령관으로 부임했고, 12월에는 DMZ를 넘어갔다가 격추된 OH-23 헬기 승무원 3명이 석방되면서 약 3년간 지속된 DMZ에서의 고강도 군사적 충돌 국면은 사실상 마무리되었다.[1]

3. DMZ 분쟁의 전개

한국전쟁이 정전협정 체결로 휴전 상태에 들어가면서 전면전은 멈추었지만, 한반도의 군사적 긴장은 완전히 해소되지 않았다. 특히 1960년대부터 한반도 비무장 지대(DMZ)를 중심으로 대한민국 국군과 북한군 사이의 군사적 충돌이 빈번하게 발생하기 시작했다.[28][29][30] 때로는 북한군과 미군이 직접 충돌하는 상황도 벌어졌다.[31] 명확하지 않은 군사분계선 표식은 우발적인 충돌의 가능성을 더욱 높였다.[32]

1950년대 후반, 미국은 한국 휴전 협정 제13조(d)항의 '새로운 종류의 무기 반입 금지' 조항에도 불구하고 주한미군에 핵무기 배치를 추진했다.[4][5] 1957년, 미국은 군사정전위원회를 통해 해당 조항에 더 이상 구속되지 않겠다고 북한 측에 통보했고,[6][7] 이듬해부터 핵탄두 탑재가 가능한 미사일과 포 등을 남한에 실제로 배치하기 시작했다.[8][4][10] 북한은 이를 정전협정 파기 행위로 강력히 규탄하며[5] 핵 공격에 대비한 지하 요새 건설과 재래식 군사력 증강에 나섰다.[4]

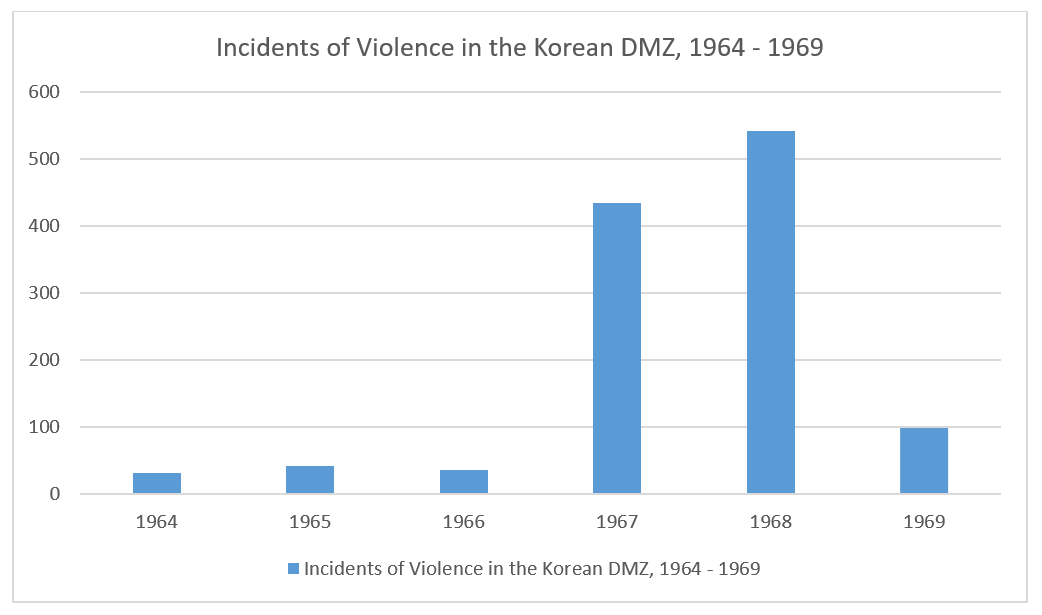

1960년대 들어 북한은 비무장지대뿐 아니라 남한 후방 지역에서도 게릴라 작전을 전개하며 도발 수위를 높였다. 이는 김일성이 1962년 제시한 새로운 군사 전략에 따른 것으로, 비정규전과 선동을 통해 남한 사회를 혼란시키고 베트남 전쟁 개입으로 미국의 관심이 분산된 틈을 타 한미 동맹을 약화시키려는 의도를 가지고 있었다.[1] 특히 1966년 김일성의 연설 이후 북한의 도발은 더욱 노골화되었다.[1] 이 시기 비무장지대에서는 약 1,000건의 크고 작은 교전이 발생했으며, 이로 인해 대한민국 국군과 미군 측에서 1,200여 명의 사상자가 발생했다.[34] 남북 간에는 확성기를 이용한 선전 방송과 선전물 살포 등 심리전도 치열하게 전개되었다.[13][14]

북한의 지속적인 도발에 대응하여 대한민국과 미국은 임진스카우트를 창설해 비무장지대 내 북한 특수부대에 대한 정찰 및 격퇴 작전을 수행했다.[36] 또한 미군은 북한군의 침투를 막기 위해 비무장지대 남측 지역에 고엽제를 살포하기도 했다.[37] 1967년부터는 유엔군사령부 주도로 DMZ 남쪽 경계선을 따라 철책, 철조망, 지뢰 지대, 감시 초소 등으로 이루어진 다층 방어선을 구축하기 시작했다.[1] 이러한 군사적 충돌과 대응 과정은 역설적으로 비무장지대의 '비무장' 상태를 해체하고 중무장화를 심화시키는 결과를 낳았다.[38] 대한민국 역시 1967년 말, 소규모 탈북자 팀을 활용하여 최소 세 차례의 보복적인 침투 공격을 감행하기도 했다.[20]

DMZ에서의 군사 충돌은 1960년대와 1970년대 초반에 집중되었으며, 특히 1968년에는 대형 도발 사건들이 연이어 발생하며 긴장이 최고조에 달했다. 이러한 고강도 충돌 이후 북한의 전면적인 침투 도발은 점차 감소하는 추세를 보였지만[35], 국지적 충돌은 이후에도 계속되었다.

3. 1. 1960년대의 군사적 충돌

한국전쟁이 정전협정 체결 이후 휴전 상태에 들어가면서 전면전은 멈췄지만, 1960년대부터 비무장지대(DMZ)에서는 군사적 긴장과 충돌이 끊이지 않았다.[28][29] 이러한 분쟁은 대한민국 국군과 북한군 사이뿐 아니라[30], 때로는 북한군과 미군 사이에서도 발생했다.[31] 특히, 비무장지대 내에 군사분계선 표식이 명확하지 않아 우발적인 충돌 가능성이 상존했다.[32]

1960년대 북한은 비무장지대는 물론 한반도 남부 후방 지역에서도 게릴라 작전을 적극적으로 펼쳤다. 비무장지대에서의 분쟁은 주로 소규모 국지전 형태로 나타났다.[33] 이 시기 약 1,000건의 교전이 발생했으며, 대한민국 국군과 미군 측 사상자는 1,200명에 달했다.[34] 이러한 군사 충돌은 1960년대와 1970년대 초반에 집중되었고, 이후 점차 감소하는 경향을 보였다.[35]

북한의 이러한 도발은 1962년 12월, 김일성이 조선로동당 중앙위원회에서 비정규전, 선동, 선전에 더 큰 비중을 두는 새로운 군사 전략을 제안하면서 본격화되었다.[1] 특히 1965년 이후 베트남 전쟁이 격화되자, 김일성은 미군의 관심이 분산된 틈을 타 비정규전을 통해 한미 동맹을 약화시키고 남한 내 혁명을 유도하려 시도했다.[1] 1966년 10월 김일성의 연설은 이러한 적대 행위의 공식적인 시작으로 여겨진다.[1] 북한은 조선로동당 산하 정찰국 소속의 124군부대와 같은 특수부대를 동원하여 파괴 공작, 소부대 침투 전술을 구사했으며,[1] 남한 내 정보원 확보, 군인 탈영 유도, 사기 저하 등 심리전도 병행했다.[1]

북한의 지속적인 도발에 대응하여 대한민국과 미국은 임진스카우트를 창설하여 비무장지대 내 북한 특수부대에 대한 정찰 및 격퇴 작전을 수행했다.[36][1] 또한 미군은 비무장지대 남측 지역에 고엽제를 살포하여 북한군의 이동 및 은신을 어렵게 만들고자 했다.[37] 1967년부터는 비무장지대 남쪽 경계선을 따라 철책, 철조망, 지뢰 지대, 감시 초소 등으로 이루어진 다층 방어선을 구축하기 시작했으며, 순찰 강화, 신속 대응 부대 운용, 교전 규칙 완화 등 DMZ 방어 태세를 전반적으로 강화했다.[1] 이러한 조치들은 역설적으로 비무장지대의 무장화를 심화시키는 결과를 낳았다.[38]

1968년은 특히 긴장이 최고조에 달했던 해였다. 1월에는 북한 124군 부대 소속 특수부대원 31명이 박정희 대통령 암살을 목표로 청와대 인근까지 침투하는 청와대 습격 사건이 발생했다.[1] 비록 암살 시도는 실패했지만, 이 과정에서 다수의 군인과 민간인이 희생되었다. 며칠 뒤에는 동해상에서 작전 중이던 미 해군 정보함 푸에블로호가 북한에 나포되는 사건이 발생하여 미국을 충격에 빠뜨렸다.[1] 10월에는 120명의 북한 무장공비가 울진·삼척 지역에 침투하여 민간인 학살을 포함한 게릴라 활동을 벌였다.[1]

잇따른 대형 도발 사건은 한미 양국이 대(對)침투 및 대(對)게릴라 전략을 전면적으로 강화하는 계기가 되었다. 미국은 작전명 포메이션 스타와 작전명 컴뱃 폭스를 통해 대규모 해군 및 공군력을 한반도에 급파하여 무력 시위를 벌였고,[1] DMZ 방어 시설 개선과 장비 현대화에 막대한 예산을 투입했다.[1] 대한민국 정부는 향토예비군을 창설하여 자체 방위 능력을 강화했으며,[1] 대(對)게릴라 작전을 위한 국가 차원의 통합 지휘 체계를 구축했다 (대통령 지시 제18호).[1]

1968년 말, 북한은 남한 내 혁명 유도라는 비정규전 목표 달성에 실패했음을 인지하고 관련 군 고위 간부들을 대거 숙청했다. 국방상, 총참모장 등이 처형되거나 투옥되었고, 124군부대 등 특수부대는 해체되거나 재편되었다.[1] 이후 북한의 침투 도발은 점차 감소하는 추세를 보였지만, 1969년에도 미 해군 정찰기 격추 사건 등 고강도 도발은 계속되었다.[1]

1960년대 비무장지대에서 발생한 주요 군사 충돌은 다음과 같다.

| 날짜 | 사건 | 결과 및 비고 |

|---|---|---|

| 1966년 11월 2일 | 미 제2보병사단 수색대 매복 공격 | 미군 6명, 카투사 1명 전사, 미군 1명 부상.[24][1] 같은 날 대한민국 육군 수색대 매복 공격, 2명 전사.[1] |

| 1967년 1월 19일 | ROKS 당포 격침 | 북한 해안포 공격, 대한민국 해군 39명 전사.[25] |

| 1967년 2월 12일 | 미 제2보병사단 수색대 매복 공격 | 미군 1명 전사. |

| 1967년 4월 5일 | 미 제2보병사단 초소 교전 | 북한군 5명 사살. |

| 1967년 4월 29일 | 미 제2보병사단 수색대 매복 공격 | 북한군 1명 사살, 1명 부상, 1명 생포. |

| 1967년 5월 22일 | 미 제2보병사단 병영 폭발 | 미군 2명 전사, 17명 부상.[26] |

| 1967년 7월 16일 | 미 제2보병사단 방어 진지 공격 | 미군 3명 전사, 카투사 1명 부상. |

| 1967년 8월 10일 | 미 제7보병사단 건설팀 매복 공격 | 미군 3명 전사, 16명 부상 (1명 추후 사망). |

| 1967년 8월 15일 | 미 제2보병사단 방어 진지 교전 | 북한군 2명 사살, 1명 도주 중 사망 추정. |

| 1967년 8월 22일 | 미 제2보병사단 지프 피격 (지뢰 및 매복) | 미군 1명 전사, 1명 부상. |

| 1967년 8월 28일 | 미 제8군 건설팀 매복 공격 (JSA 인근) | 미군 2명, 카투사 2명 전사, 미군 14명, 카투사 9명, 민간인 3명 부상. |

| 1967년 8월 29일 | 미 제2보병사단 지프 피격 (지뢰) | 미군 3명 전사, 5명 부상. |

| 1967년 10월 7일 | 미 제2보병사단 초계정 매복 공격 (임진강) | 미군 1명 전사. |

| 1968년 1월 20–21일 | 청와대 습격 사건 | 북한 특수부대 31명 침투 시도. 북한군 28명 사살, 1명 생포, 2명 실종. 한국군 68명, 미군 3명 사망, 다수 부상. 민간인 약 24명 사망.[1] |

| 1968년 1월 22일 | 미 제2보병사단 경계 초소 교전 | 미군 3명 부상. |

| 1968년 1월 23일 | USS Pueblo호 나포 | 북한 동해안에서 미 해군 정보함 나포. 미군 1명 사망, 9명 부상. |

| 1968년 1월 24일 | 미 제2보병사단 초소 공격 (청와대 습격 잔당) | 미군 2명 전사, 북한군 3명 부상. |

| 1968년 4월 14일 | 미 육군 지원단 트럭 매복 공격 (JSA 남쪽) | 미군 2명, 카투사 2명 전사, 미군 2명 부상.[27] |

| 1968년 4월 20일 | 미 제2보병사단 순찰대 매복 공격 (DMZ 내) | 미군 1명 부상, 북한군 1명 사살. |

| 1968년 4월 21일 | 미 제7보병사단 순찰대 교전 (DMZ 내) | 미군 1명 사망, 3명 부상, 북한군 5명 사망, 15명 부상. |

| 1968년 4월 27일 | 미 제7보병사단 순찰대 매복 공격 (DMZ 내) | 카투사 1명 사망, 미군 2명 부상. |

| 1968년 7월 20일 | 미 제2, 7보병사단 순찰대 각각 매복 공격 (DMZ 내) | 미군 각 1명씩 총 2명 사망. |

| 1968년 8월 5일 | 미 제2보병사단 순찰대 매복 공격 (DMZ 남쪽) | 미군 1명 사망, 4명 부상, 북한군 1명 사망. |

| 1968년 8월 18일 | 미 제7보병사단 순찰대 매복 공격 (DMZ 남쪽) | 미군 2명 사망, 북한군 2명 부상. |

| 1968년 9월 19일 | 미 제2보병사단, 북한군 침투조 포위 섬멸 | 카투사 2명 사망, 6명 부상, 북한군 4명 사망, 1명 부상. |

| 1968년 9월 27일 | 미 제2보병사단 지프 매복 공격 (DMZ 내) | 미군 2명 사망. |

| 1968년 10월 23일 | 미 제2보병사단 순찰대 교전 (DMZ 내) | 미군 1명 사망, 5명 부상, 북한군 1명 사망. |

| 1968년 10월 30일 | 울진-삼척 무장공비 침투 사건 | 북한군 120명 상륙. 북한군 110명 사살, 7명 생포, 3명 도주. 한국군/경찰 40명, 민간인 23명, 미군 3명 사망.[1] |

| 1969년 3월 15일 | 미 제2보병사단 순찰대 매복 공격 (DMZ 내) | 미군 1명 사망, 미군 2명, 카투사 1명 부상. 구조 헬기 추락으로 추가 8명 사망. |

| 1969년 4월 7일 | 북한 침투조, 대한민국 경찰관 살해 (주문진) | 경찰관 1명 사망. |

| 1969년 4월 15일 | 미 해군 EC-121 정찰기 격추 | 동해 상공에서 격추, 미군 승무원 31명 전원 사망. |

| 1969년 8월 17일 | 미 육군 OH-23 헬기 격추 | DMZ 북쪽 진입 후 격추, 미군 3명 포로 (12월 3일 석방). |

| 1969년 10월 18일 | 미 제7보병사단 지프 매복 공격 (DMZ 내) | 미군 4명 사망. |

3. 2. 주요 사건

1960년대 중후반에 접어들면서 북한은 조선인민군 내 특수작전부대를 활용하여 대한민국을 상대로 한 무장 도발의 빈도를 높였다. 이는 베트남 전쟁에 대한 미국의 개입이 심화되고 남북 간 군사적 긴장이 고조되는 상황에서 발생했다. 김일성은 비정규전을 통해 대한민국 내 불안정을 조성하고 주한 미군의 철수를 유도하여 한반도 공산화를 달성하려 했다.[1]- 1967년 1월 19일: 대한민국 동해 해상 경계선 북쪽에서 대한민국 해군 초계함 ROKS 당포함(PCEC 56)이 북한 해안포의 공격을 받아 침몰했다. 이 사건으로 승무원 79명 중 39명이 사망했다.[25]

- 1967년 DMZ 충돌: 1967년 한 해 동안 한반도 비무장 지대(DMZ)에서는 북한군의 침투 시도와 매복 공격이 빈번하게 발생했다. 주한 미군과 대한민국 국군은 이에 대응하여 DMZ 순찰을 강화하고 방어 시설을 보강했다.[1] 대한민국 역시 소규모 탈북자로 구성된 팀을 활용해 최소 세 차례의 보복적인 국경 침투 공격을 감행하여 북한군 33명을 사살했다.[20]

| 날짜 | 사건 내용 | 사상자 (미군/한국군/북한군) |

|---|---|---|

| 1967년 2월 12일 | 미 제2보병사단 수색대가 DMZ 남쪽에서 매복 공격을 받음. | 미군 1명 사망 / - / 북한군 불명 |

| 1967년 4월 5일 | 미 제2보병사단 초소가 DMZ 남쪽에서 침투하는 북한군과 교전. | - / - / 북한군 5명 사망 |

| 1967년 4월 29일 | 미 제2보병사단 수색대가 DMZ 남쪽에서 북한군 침투조의 매복 공격을 받음. | - / - / 북한군 1명 사망, 1명 부상, 1명 생포 |

| 1967년 5월 22일 | 미 제2보병사단 병영(1/23 보병대대)이 DMZ 남쪽에서 야간 폭발로 파괴됨. | 미군 2명 사망, 17명 부상 / - / -[26] |

| 1967년 7월 16일 | 미 제2보병사단 방어 진지 #32가 공격받음. | 미군 3명 사망 / 카투사 1명 부상 / - |

| 1967년 8월 10일 | 미 제7보병사단 건설팀이 DMZ 남쪽에서 주간 매복 공격을 받음. | 미군 4명 사망, 16명 부상 / - / 북한군 불명 |

| 1967년 8월 15일 | 게섬 인근 미 제2보병사단 방어 진지에서 무장한 북한 요원 3명과 교전. | - / - / 북한군 3명 사망 추정 |

| 1967년 8월 22일 | 미 제2보병사단 지프가 DMZ 남쪽에서 지뢰 및 매복 공격으로 파괴됨. | 미군 1명 사망, 1명 부상 / - / 북한군 불명 |

| 1967년 8월 28일 | 미 제8군 건설팀이 공동경비구역(JSA) 인근 DMZ 남쪽에서 주간 매복 공격을 받음. | 미군 2명 사망, 14명 부상 / 카투사 2명 사망, 9명 부상 / 북한군 불명 (민간인 3명 부상) |

| 1967년 8월 29일 | 미 제2보병사단 지프가 DMZ 남쪽에서 지뢰로 파괴됨. | 미군 3명 사망, 5명 부상 / - / 북한군 없음 |

| 1967년 10월 7일 | 미 제2보병사단 초계정이 DMZ 남쪽 임진강에서 매복 공격을 받음. | 미군 1명 사망 / - / 북한군 불명 |

- 1968년 1월: 유엔군사령부 소속 트럭이 북한군의 기습 공격을 받아 미군 2명과 한국군 2명이 전사했다.[40][41]

- 청와대 습격 사건 (1.21 사건):

1968년 1월 17일 밤, 북한 민족보위성 정찰국 소속 124군 부대 요원 31명이 군사분계선(MDL)을 넘어 남한으로 침투했다. 이들의 목표는 청와대를 습격하여 박정희 대통령을 암살하는 것이었다.[1] 1월 21일 밤, 대한민국 육군 복장으로 위장한 이들은 청와대 근처까지 접근했으나, 세검정고개의 창의문 인근 검문소에서 경찰의 불심검문 중 정체가 발각되어 총격전이 벌어졌다.[1] 교전 과정에서 북한군 2명이 사살되었고, 남은 요원들은 도주했다. 대한민국 군경은 대대적인 소탕 작전을 벌여 침투 요원 31명 중 28명을 사살하고 1명(김신조)을 생포했으며, 2명은 실종(혹은 도주 성공 추정[21])되었다. 이 과정에서 대한민국 측 68명이 사망하고 66명이 부상당했으며 (여기에는 약 24명의 민간인 포함), 미군 3명이 사망하고 3명이 부상당했다.[1]

- 푸에블로호 납치 사건:

청와대 습격 사건 이틀 뒤인 1968년 1월 23일, 동해 공해상에서 정보 수집 활동을 하던 미국 해군 정보수집함 USS ''Pueblo'' (AGER-2)호가 북한 해군 초계정 4척과 미그-21 전투기 2대의 위협 아래 나포되었다. 이 과정에서 승무원 1명이 사망하고 82명이 북한에 억류되었다.[1] 이 사건은 미국에 큰 충격을 주었으며, 린든 B. 존슨 행정부는 대규모 군사력을 한반도 인근에 배치하며 무력시위를 벌였다(작전명 콤뱃 폭스, 작전명 포메이션 스타).[1] 그러나 미국은 베트남 전쟁의 확전을 우려하여 군사적 대응 대신 판문점에서의 외교 협상을 선택했다. 이는 청와대 습격 사건 직후 강경 대응을 원했던 박정희 정부와의 갈등을 유발하기도 했다.[1] 미국은 사이러스 밴스 특사를 파견하여 박정희 정부를 설득했고, 1억달러 규모의 군사 원조를 약속하는 대가로 군사적 대응 자제를 확보한 후 북한과의 협상을 지속했다. 푸에블로호 승무원들은 11개월 만인 1968년 12월 23일에 석방되었다.[1]

- 1968년 DMZ 충돌: 청와대 습격 사건과 푸에블로호 나포 이후에도 DMZ에서의 충돌은 계속되었다.

| 날짜 | 사건 내용 | 사상자 (미군/한국군/북한군) |

|---|---|---|

| 1968년 1월 22일 | 미 제2보병사단 경계 초소가 북한군 침투조와 교전. | 미군 3명 부상 / - / 북한군 미상 |

| 1968년 1월 24일 | DMZ 남쪽, 미 제2보병사단 초소가 북한군 124군 부대 탈출조의 공격을 받음. | 미군 2명 사망 / - / 북한군 3명 부상 |

| 1968년 1월 26일 | DMZ 남쪽, 미 제2보병사단 방어 진지가 북한군 124군 부대 탈출조의 공격을 받음. | - / - / - |

| 1968년 1월 29일 | 미 제2보병사단 순찰대와 전초가 북한군 침투조 4개 팀과 교전하여 격퇴. | 미군 피해 없음 / - / 북한군 미상 |

| 1968년 2월 6일 | 미 제2보병사단 경계 초소가 공격을 받음. | 미군 피해 없음 / - / 북한군 1명 부상 |

| 1968년 3월 27일 | 미 제2보병사단 신속대응 부대와 대한민국 육군 제25보병사단이 북한군 침투조를 매복 공격. | 미군 피해 없음 / - / 북한군 3명 사망 |

| 1968년 4월 14일 | 공동경비구역 남쪽에서 미 육군 지원단 트럭이 매복 공격을 받음.[27] | 미군 2명 사망, 2명 부상 / 카투사 2명 사망 / 북한군 미상 |

| 1968년 4월 20일 | 미 제2보병사단 순찰대가 DMZ 내 MDL 인근에서 매복 공격을 받음. | 미군 1명 부상 / - / 북한군 1명 사망 |

| 1968년 4월 21일 | 미 제7보병사단 순찰대가 DMZ에서 북한군 침투 부대와 교전. | 미군 1명 사망, 3명 부상 / - / 북한군 5명 사망, 15명 부상 |

| 1968년 4월 27일 | 미 제7보병사단 순찰대가 DMZ에서 매복 공격을 받음. | 미군 2명 부상 / 카투사 1명 사망 / 북한군 미상 |

| 1968년 7월 3일 | 미 제2보병사단 순찰대가 DMZ에서 매복 공격을 받음. | 미군 1명 부상 / - / 북한군 미상 |

| 1968년 7월 20일 | 미 제2보병사단 순찰대가 DMZ에서 매복 공격을 받음. 미 제7보병사단 순찰대도 DMZ에서 매복 공격을 받음. | 미군 2명 사망 / - / 북한군 미상 |

| 1968년 7월 21일 | 미 제2보병사단 순찰대가 DMZ에서 매복 공격을 받음. | 미군 1명 부상 / 카투사 1명 부상 / - |

| 1968년 7월 30일 | 미 제2보병사단 순찰대가 DMZ에서 매복 공격을 받음. | 미군 1명 사망, 3명 부상 / - / 북한군 미상 |

| 1968년 8월 5일 | 미 제2보병사단 순찰대가 DMZ 남쪽에서 주간 매복 공격을 받음. | 미군 1명 사망, 4명 부상 / - / 북한군 1명 사망 |

| 1968년 8월 18일 | 미 제7보병사단 순찰대가 DMZ 남쪽에서 매복 공격을 받음. | 미군 2명 사망 / - / 북한군 2명 부상 |

| 1968년 9월 19일 | 미 제2보병사단 순찰대와 신속대응군이 북한군 침투조를 포위 및 섬멸. | - / 카투사 2명 사망, 6명 부상 / 북한군 4명 사망, 1명 부상 |

| 1968년 9월 27일 | 미 제2보병사단 지프차가 DMZ에서 매복 공격을 받음. | 미군 2명 사망 / - / 북한군 미상 |

| 1968년 10월 3일 | 미 제7보병사단 경계 초소 (제1대대 31연대)가 DMZ 남쪽에서 북한군 탈출조와 교전. | 미군 피해 없음 / - / 북한군 1명 사망 |

| 1968년 10월 5일 | 미 제2보병사단 순찰대가 DMZ에서 매복 공격을 받음. | 미군 1명 사망, 2명 부상 / - / 북한군 미상 |

| 1968년 10월 10일 | 미 제2보병사단 보트 순찰대가 임진강을 건너는 북한군 침투조와 교전. | 미군 피해 없음 / - / 북한군 1명 사망 |

| 1968년 10월 11일 | 미 제2보병사단 순찰대가 DMZ에서 북한군 침투조를 매복 공격. | 미군 피해 없음 / - / 북한군 2명 사망 |

| 1968년 10월 23일 | 미 제2보병사단 순찰대가 DMZ에서 북한군 침투조와 교전. | 미군 1명 사망, 5명 부상 / - / 북한군 1명 사망 |

- 울진-삼척 무장 공비 침투 사건:

1968년 10월 30일 밤, 북한 124군 부대 소속 무장공비 120명이 강원도 울진군과 삼척시 해안으로 침투했다. 이들의 목적은 태백산맥 일대에 게릴라 거점을 구축하고 민중 봉기를 유도하는 것이었다.[1] 이들은 여러 마을에 침투하여 주민들을 상대로 선전 활동을 벌였으나, 주민들의 신고로 곧 대한민국 군경에 발각되었다. 대한민국 육군은 헬리콥터를 동원하여 신속하게 병력을 투입했고, 대한민국 해병대, 경찰, 향토예비군까지 동원된 대규모 소탕 작전이 약 2개월간 진행되었다.[1] 이 과정에서 12월 9일, 도주하던 무장공비 일부가 평창군 계방산 인근에서 이승복 어린이와 그 가족을 살해하는 만행을 저지르기도 했다.[22] 소탕 작전 결과, 북한군 110명이 사살되고 7명이 생포되었으며, 대한민국 측에서는 군경 40명과 민간인 23명이 사망했다. 미군도 지원 과정에서 3명이 사망하고 3명이 부상당했다.[1]

3. 3. 1970년대 이후의 군사적 충돌

베트남 전쟁 시기, 북한군은 비무장 지대에서 산발적이고 소규모적인 군사 도발을 이어갔다.[42] 이에 대한민국과 미국은 비무장 지대에 임진스카우트를 배치하여 경계 및 정찰 임무를 수행했다. 1976년에는 판문점 도끼 만행 사건이 발생하여 미국-북한 간 긴장이 크게 고조되었다.소련 출신 판문점 여행 가이드였던 바실리 마투조크가 갑자기 판문점 남측으로 망명하면서 남북 및 미국-북한 간 총격전이 발생했고, 이 과정에서 장명기 상병이 전사하였다.[43][44]

4. DMZ 분쟁의 결과 및 영향

한국 전쟁은 북한과 남한 모두에게 막대한 피해를 남겼다. 전쟁 이후에도 양측 모두 한반도 통일에 대한 주장을 굽히지 않았으나, 어느 쪽도 이를 실현할 군사적, 경제적 역량을 갖추지 못한 상태였다.

이러한 상황 속에서 1956년 9월, 미국의 합동참모본부 의장 래드포드 제독은 미국 국가안전보장회의와 드와이트 D. 아이젠하워 대통령의 동의 아래 한국에 핵무기를 도입하려는 군의 계획을 밝혔다. 이는 명백히 한국 휴전 협정 제13조(d)항이 규정한 '새로운 종류의 무기 반입 금지' 조항을 위반하는 것이었다. 미국은 유엔 동맹국들의 우려에도 불구하고, 1957년 6월 21일 군사정전위원회 회의에서 북한 측에 더 이상 해당 조항을 준수하지 않겠다고 일방적으로 통보했다.[4][5][6][7] 이에 따라 1958년 1월부터 핵탄두 탑재가 가능한 Honest John 미사일과 280mm 원자포가 남한에 배치되었고, 이후 원자력 파괴 탄약[9]과 중국, 소련까지 사정권에 두는 MGM-1 매터도어 순항 미사일까지 배치되었다.[8][4][10] 북한은 미국의 이러한 조치를 휴전 협정을 파기하고 한반도를 미국의 핵전쟁 구역으로 만들려는 시도라며 강력히 규탄하고,[5] 핵 공격에 대비한 대규모 지하 요새 건설과 재래식 군사력의 전진 배치로 대응했다. 또한 1963년에는 소련과 중국에 핵무기 개발 지원을 요청했으나 거절당했다.[4] 미국의 일방적인 핵무기 배치는 한반도의 군사적 긴장을 크게 고조시키는 결과를 낳았다.

한편, 북한에서는 1958년 10월 중국 인민해방군이 철수하자 김일성이 자신의 권력 기반을 더욱 공고히 할 수 있게 되었다. 그는 집단 농업화와 공업화를 목표로 하는 천리마 운동을 시작하며 무력 통일을 위한 기반을 다지고자 했다. 이 시기 북한은 기술적으로는 소련에, 농업 부문에서는 중국에 의존하는 경향을 보였다.[1] 1962년 12월, 김일성은 조선로동당 중앙위원회에서 새로운 군사 전략을 제시했는데, 이는 기존의 정규전 방식에서 벗어나 비정규전, 선동, 선전 활동에 더 큰 비중을 두는 방향으로의 전환을 의미했다.[1]

전쟁 이후 남한은 극심한 경제적 어려움을 겪으며 10년 이상 세계 최빈국 수준에 머물렀다. 1960년 1인당 국민총생산은 79USD[11]로, 당시 라틴 아메리카나 사하라 이남 아프리카의 일부 국가들보다도 낮은 수준이었다.[12] 1960년 4월에는 4·19 혁명으로 이승만 대통령이 하야하며 잠시 민주주의 정부가 들어섰으나, 이듬해인 1961년 5월 박정희 장군이 쿠데타를 통해 권력을 장악했다. 정치적 혼란 속에서도 남한 경제는 산업 부문을 중심으로 성장을 지속하여,[1] 1960년대 후반부터 급속한 산업 성장을 이루었다. 1인당 국민총생산은 1964년 100USD에서 1977년 1000USD로 증가했다.[11] 1965년 6월, 박정희 정부는 일본과의 국교를 정상화하고 배상금과 차관을 도입하여 경제 성장의 발판을 마련했다. 이듬해인 1966년 7월에는 미국과 주한 미군 지위 협정(SOFA)을 체결하여 양국 관계를 재정립했다. 또한, 베트남 전쟁이 확산되면서 한국은 1965년 9월 수도기계화보병사단과 해병 제2여단, 1966년 9월 제9보병사단을 차례로 파병했다.[1]

이러한 남북한의 내부 변화와 국제 정세 속에서, 1966년 10월 5일 조선로동당 회의에서 김일성은 1953년 휴전 협정의 현 상태에 대한 도전을 공식화하는 연설을 했다. 그는 베트남 전쟁에 대한 미국의 개입 심화와 한국군의 베트남 파병으로 인해 미국의 군사력이 분산된 상황을 이용하면, 비정규전을 통해 미국과 한국 사이를 이간하고 남한 내부에 혼란을 야기하여 박정희 정권을 전복시킬 수 있는 환경이 조성되었다고 판단한 것으로 보인다.[1] 이러한 북한의 전략 변화는 이후 DMZ를 중심으로 한 군사적 도발이 급증하는 직접적인 배경이 되었다.

분쟁 기간 동안 남북 간에는 한국군사분계선 확성기 방송을 통한 선전 방송[13]과 상대방을 비방하는 전단 살포[14] 등 치열한 심리전도 계속되었다. 특히 1964년부터 1968년까지 미군은 '작전 질리'(Operation Jilli)를 통해 수억 장의 대북 전단을 살포하기도 했다.[14]

4. 1. 대한민국에 미친 영향

1960년대 후반 북한의 빈번한 비무장 지대(DMZ) 침투와 도발은 대한민국의 안보에 심각한 위협으로 인식되었다. 이에 대응하여 대한민국 정부와 군은 미국의 지원 아래 국가 안보 태세를 강화하고 자주 국방력을 증진하기 위한 노력을 전개했다.

초기 대응과 방어선 강화1966년부터 1967년까지 대한민국에는 체계적인 대(對)게릴라전 계획이 부재했다. 북한의 침투는 육군, 경찰, 육군 방첩 부대, 그리고 중앙정보부가 개별 사안에 따라 임시적으로 대응하는 실정이었다. 당시 박정희 대통령은 정부에 대한 국민의 충성심을 완전히 신뢰하지 못해 민간인으로 구성된 민병대를 무장시키는 데 소극적인 태도를 보이기도 했다.[1]

주한 미군 사령관 보네스틸은 대게릴라전을 기본적으로 대한민국 정부의 책임으로 간주했으나, 헬리콥터와 오키나와 주둔 제1특전단 소속 특수 부대 일부를 지원하여 한국 육군과 새로 창설된 전투경찰의 대게릴라전 훈련을 지원했다.[1]

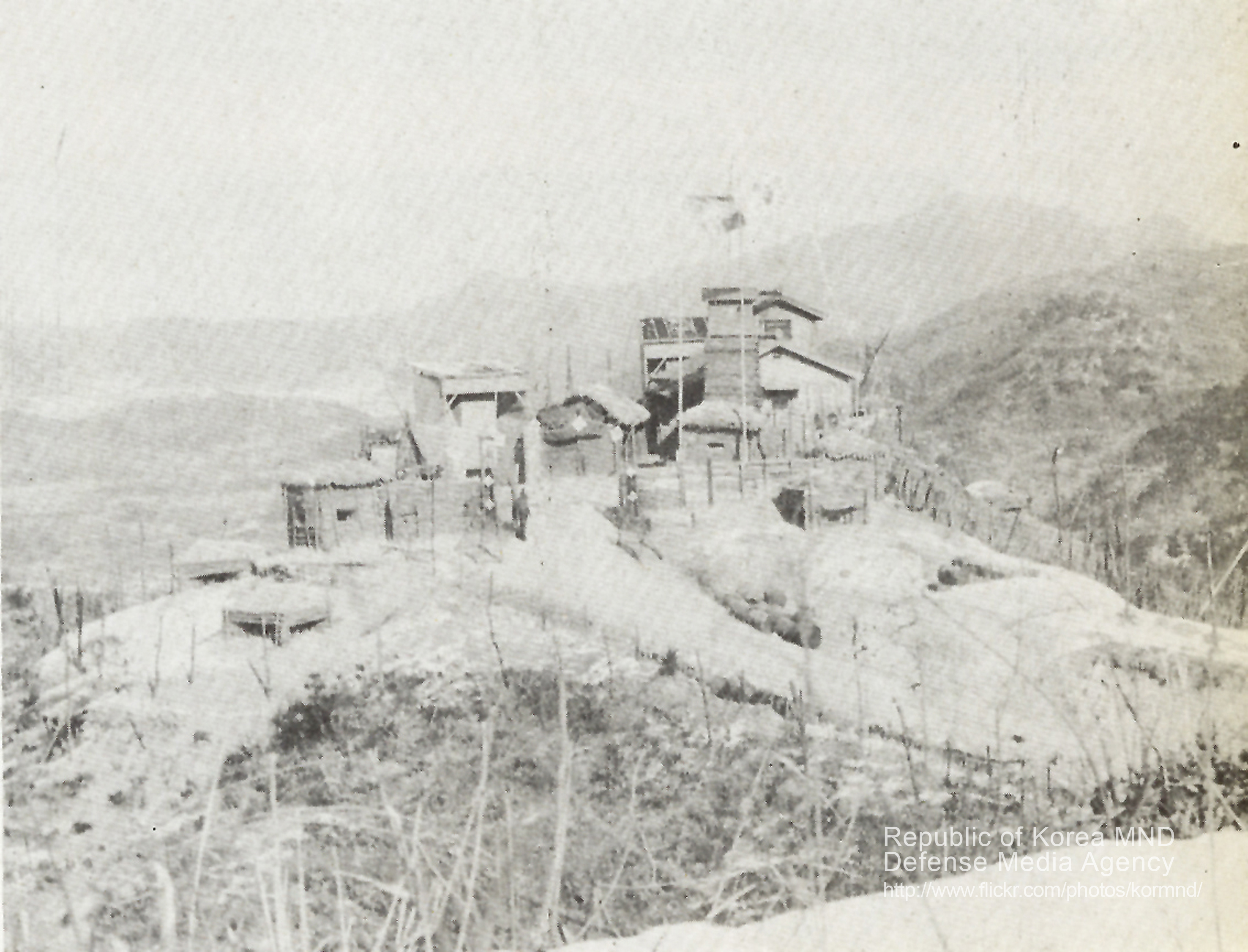

한편, 1967년부터 유엔군사령부는 DMZ에 다층 방어선 구축을 시작했다. 정전 협정은 DMZ 내 요새화를 제한했지만, 순찰과 관측 초소 위주의 방어를 넘어 더 적극적인 24시간 순찰(주간 정찰, 야간 매복)이 시행되었다. 관측 초소는 모래 주머니와 기관총으로 강화되었고, 협정을 위반하여 무반동총이 배치되기도 했다. 미 육군 전투 개발 사령부로부터 3000만달러의 자금을 지원받아 DMZ 시험 방벽 건설이 시작되었다. 이 방벽은 제2보병사단과 제21보병사단 담당 구역에 건설되었으며, DMZ 남쪽 경계선에는 미군과 한국군 공병 부대가 협력하여 철조망으로 덮인 3m 높이의 사슬 울타리, 발자국 확인을 위한 모래길, 그리고 지뢰, 철조망, 기관총, 박격포 및 포병 사격으로 방어되는 120m 폭의 사살 지대(Kill Zone)를 포함한 깊이 있는 방어 시설을 구축했다. 다양한 전자 장비와 센서가 시험되었으나 스타라이트 스코프 외에는 큰 효과를 보지 못했다. 이 방벽은 침투를 완전히 차단하기보다는 침투 속도를 늦추고 탐지를 용이하게 하는 데 목적을 두었다.[1] 방벽 뒤에는 기계화 보병, 전차, 장갑 기병으로 구성된 신속 대응 부대가 배치되었고, 교전 규칙도 완화되어 DMZ 내외의 북한군에 대한 포격이 가능해졌으나 실제 사용은 드물었다.[1]

1967년 말, 북한이 태백산맥과 지리산 일대에 거점을 마련하고 남한에서 본격적인 게릴라전을 준비한다는 징후가 포착되자, 박정희 대통령은 보네스틸과 협의하여 '대통령 지시 제18호'를 발표했다. 이는 다양한 규모의 사건에 대응하기 위한 명확한 지휘 체계를 갖춘 국가 조정 위원회를 설립하고, 새로운 육군 대침투 부대 창설과 전투경찰 증강을 포함하는 국가 차원의 대게릴라 전략이었다.[1]

청와대 습격 사건과 안보 태세 강화1968년 1월 발생한 청와대 습격 사건은 대한민국 사회에 큰 충격을 안겼으며, 국가 안보 태세를 전면적으로 재정비하는 결정적인 계기가 되었다. 북한 124군 부대 소속 특수요원 31명이 박정희 대통령 암살을 목표로 서울 중심부까지 침투한 이 사건은 북한의 위협이 현실적이고 심각함을 명백히 보여주었다.[1]

이 사건 이후 미국은 작전명 포메이션 스타와 작전명 컴뱃 폭스를 통해 대규모 해군 함대와 공군 전투기를 한반도에 급파하여 북한의 추가 도발을 억제했다.[1] 또한, 임진강 유역을 '적대적 화력 지대'로 선포하여 해당 지역 근무 장병에게 전투 수당을 지급하고 전투보병배지 등을 수여했으며,[1] 대한민국에 대한 군사 및 경제 지원을 대폭 늘렸다. 사이러스 밴스 특사가 약속한 1억달러의 지원 외에도, 미 의회는 DMZ 시설 개선과 전투 준비태세 강화를 위해 2.3억달러를 추가로 할당했다. 이 자금으로 DMZ 방벽과 통신 장비가 개선되었고(3200만달러 상당 물품 공수), 1968년 7월까지 개선된 대침투 장벽이 완성되었다. 남베트남으로 향할 예정이던 UH-1 휴이 헬기 부대(제6항공대대)가 대신 한국에 배치되어 기동성이 향상되었고, 주한 미8군 병력 증원, '임진스카우트' 프로그램 도입, 탐지견 배치, M16 소총 보급 등이 이루어졌다. 이러한 조치들은 1968년 북한 침투조의 탐지 및 소탕 성공률을 크게 높이는 결과를 가져왔다.[1]

대한민국 자체적으로도 중요한 변화가 있었다. 박정희 대통령은 청와대 습격 사건 직후인 1968년 2월 향토예비군 창설을 지시했고, 4월 공식 발표 후 6개월 만에 2백만 명이 넘는 시민이 자원하여 6만 개 이상의 지역 방위 부대가 조직되었다. 이는 민간 차원의 방위 능력 강화와 함께 국민 총력 안보 체제를 구축하려는 의지를 반영했다. 또한 DMZ 인근에 무장한 전역 군인들을 정착시키는 20개의 재건 마을을 건설하고, 의료 및 계몽팀을 외딴 지역에 파견하는 등 민사 작전도 강화했다.[1]

울진-삼척 무장공비 침투 사건DMZ를 통한 침투가 어려워지자 북한은 해안선을 통한 침투를 시도했다. 1968년 10월 말, 120명의 북한 무장공비가 강원도 울진과 삼척 해안으로 침투하여 태백산맥에 게릴라 거점을 구축하려 했다. 이들은 주민들을 상대로 사상 교육을 시도했으나, 주민들의 신속한 신고로 발각되었다. 한국 육군, 해병대, 경찰, 특전단, 그리고 새로 창설된 향토예비군까지 동원된 대규모 소탕 작전이 벌어졌다. 이 과정에서 이승복 어린이 일가족 피살 사건과 같은 비극이 발생하기도 했다.[22] 약 2달간의 작전 끝에 북한 공비 대부분(110명 사살, 7명 생포)이 소탕되었으나, 한국 측에서도 군인, 경찰, 민병대 40명과 민간인 23명이 희생되었다.[1]

이러한 일련의 북한 도발 사건들은 대한민국 사회 전반에 걸쳐 반공 이데올로기를 강화하고 국가 안보의 중요성을 절감하게 하는 직접적인 계기가 되었다. 또한, 이는 자주 국방력 강화 노력(율곡사업 등 후속 군비 증강 계획에 영향), 향토예비군 창설을 통한 예비 전력 확보, 한미 동맹 기반의 안보 협력 강화 등 국방 정책 전반에 걸쳐 중대한 변화를 가져왔다.

4. 2. 미국에 미친 영향

한반도 비무장 지대 분쟁은 주한 미군의 역할과 태세에 직접적인 영향을 미쳤다. 분쟁 초기, 베트남 전쟁으로 인해 제2보병사단과 제7보병사단 등 주한미군은 병력과 장비 부족 문제에 직면했다. 병사들은 M16 소총으로 무장했지만, 사용 가능한 전차는 구형 M48A2C에 불과했고, 대침투 작전에 필수적인 UH-1 휴이 헬리콥터는 12대뿐이었다. 숙련된 인력 역시 베트남 전선을 선호하는 경향이 있었다.[1] 당시 주한미군의 주된 목표는 북한의 전면 남침 방어였으며, 비정규전 위협은 상대적으로 덜 중요하게 여겨졌다.[1]북한의 도발이 증가하자, 1967년부터 유엔군사령부는 DMZ 방어 태세를 강화하기 시작했다. 정전 협정의 제약에도 불구하고, 관측 초소는 모래주머니와 기관총으로 보강되었고, 때로는 무반동총이 배치되기도 했다. DMZ 순찰은 24시간 내내 이루어졌으며, 주간 정찰과 야간 매복 작전이 병행되었다. 이러한 순찰 강화는 미군 사상자 증가의 주요 원인이 되었다.[1]

찰스 H. 보네스틸 3세 사령관은 미 육군 전투 개발 사령부로부터 3000만달러의 자금을 지원받아 DMZ 남쪽 경계선을 따라 다층 방벽 건설을 추진했다. 이 방벽은 높이 3m의 철조망, 지뢰와 철조망이 설치된 폭 120m의 '사살 지대(Kill Zone)', 그리고 이를 엄호하는 기관총 진지와 포병 지원 등으로 구성되었다. 스타라이트 스코프와 같은 일부 전자 장비도 도입되었으나, 방벽의 주된 목적은 침투를 완전히 막기보다는 지연시키고 탐지를 용이하게 하는 것이었다. 방벽 뒤에는 기계화 보병, 전차 등으로 구성된 신속 대응 부대가 배치되었고, 교전 규칙도 완화되어 DMZ 내 북한군에 대한 포격이 제한적으로 허용되었다.[1]

1968년 1월 23일 발생한 푸에블로호 나포 사건은 미국에 큰 충격을 주었다. 미그-21 전투기의 엄호 아래 북한 경비정이 공해상에서 정보함 푸에블로호를 나포하여 승무원 1명이 사망하고 82명이 억류되었다.[1] 이 사건은 베트남 전쟁 중 케산 전투 개시(1월 21일)와 1968년 구정 공세(1월 30일) 등과 맞물려 존슨 행정부를 위기 상황으로 몰아넣었다. 존슨 대통령은 작전명 콤뱃 폭스(전투기 200대 이상 증파)와 작전명 포메이션 스타(항공모함 6척 전개) 등 대규모 군사력 시위를 명령하고, 쿠바 미사일 위기 이후 처음으로 예비군을 부분 동원했다.[1]

그러나 존슨 행정부는 군사력 증강에도 불구하고 한반도에서의 확전을 피하고자 했으며, 보네스틸 사령관에게 판문점의 군사정전위원회 채널을 통해 북한과 승무원 송환 협상을 진행하도록 지시했다.[1] 존슨 대통령은 푸에블로호 나포와 구정 공세가 미국의 자원을 분산시키고 한국군의 베트남 파병을 철수시키려는 북한의 계산된 행동일 수 있다고 판단했다.[1] 반면, 보네스틸 사령관은 푸에블로호 나포를 북한의 기회주의적 행동으로 보았고, 자신의 주 임무는 남한 방어와 분쟁 확산 방지에 있다고 생각했다.[1]

미국의 협상 방침은 한국 정부의 강한 반발을 샀다. 박정희 대통령은 미국의 유화책을 비판하며 독자적인 "북진" 가능성까지 내비쳤고, 이는 한미 동맹에 긴장을 유발했다.[1] 이에 존슨 대통령은 사이러스 밴스를 특사로 파견하여 박정희 대통령을 설득했다. 밴스는 한국에 대한 미국의 방위 공약을 재확인하고, 즉각적인 1억달러 규모의 군사 원조(F-4D 팬텀 II 전투기 포함)를 약속하는 대가로 한국의 독자적인 군사 행동 자제를 요구했다. 결국 박정희 대통령은 밴스의 제안을 수락했다.[1]

1969년 5월경 분쟁의 강도가 눈에 띄게 줄어들면서, 미국은 주한 미군 감축을 고려하기 시작했다. 같은 해 7월, 닉슨 대통령은 동맹국이 자국의 방어를 주도해야 한다는 닉슨 독트린을 발표했다. 이는 주로 베트남을 겨냥했지만 한국에도 적용될 여지가 있었다. 후임 주한미군 사령관 존 H. 마이클리스는 DMZ를 넘어 비행하다 격추된 OH-23 헬리콥터 승무원 3명의 석방 협상을 마무리했으며, 이들의 1969년 12월 3일 송환은 분쟁의 공식적인 종결점으로 간주된다.[1]

4. 3. 북한에 미친 영향

1968년 말, 2년간 지속된 북한의 비정규전 작전은 대한민국 내에서 반란을 유도하는 데 실패했으며, 오히려 대한민국과 미국의 관계는 더욱 공고해지고 박정희 대통령의 정권 기반은 강화되는 결과로 이어졌다.[1] 특히 울진-삼척 침투 사건과 같은 대규모 침투 작전의 실패는 북한 지도부에 큰 충격을 주었다.이러한 대남 전략의 실패에 대한 책임을 물어, 김일성은 1968년 말 군부 내 고위 인사들에 대한 대대적인 숙청을 단행했다. 이는 조선로동당의 노선 자체가 실패했다는 점을 인정할 수 없었기에, 군부에 책임을 전가하려는 의도로 해석된다. 이 숙청으로 국방상이었던 김창봉과 조선인민군 총정치국장 허봉학이 처형되었으며, 총참모장, 정찰국장, 해군사령관 및 전방 군단장들이 투옥되었다.[1]

숙청과 함께 군 조직 개편도 이루어졌다. 124군부대와 제283군부대와 같은 특수전 부대는 해체되었고, 이들의 기능은 정규군 작전에 종속되었다. 또한, 군 전반에 걸쳐 소대 단위까지 정치위원을 배치하여 군사 활동에 대한 조선로동당의 통제를 강화했다.[1]

이러한 내부적인 변화에도 불구하고, 북한은 숙청과 조직 개편 사실을 은폐하기 위해 한반도 비무장 지대(DMZ)를 통한 침투 활동을 계속했다.[1] 유엔군사령부는 초기에는 북한 내부의 이러한 변화를 정확히 파악하지 못하고, 침투 감소를 단순히 자신들의 효과적인 대응 때문으로 오판하기도 했다.[1]

1969년 들어 북한의 도발 양상은 변화하기 시작했다. 3월 한미 연합 군사 훈련인 포커스 레티나(Focus Retina)가 실시되자, 북한은 이를 침략 연습이라 비난하며 5월 중순까지 DMZ의 미국 제2보병사단 진지를 대상으로 여러 차례 공격과 침투를 감행했다.[1] 또한 4월 15일(김일성 생일, 태양절)에는 조선인민군 공군 소속 미그기가 동해 상공에서 정찰 임무 중이던 미국 공군의 EC-121M Warning Star 정찰기를 격추하여 승무원 31명 전원이 사망하는 사건을 일으켰다. 미국의 리처드 닉슨 행정부는 보복 공격을 검토했으나 베트남 전쟁 확전을 우려하여 실행하지는 않았다. 대신 향후 정찰 비행에 전투기 호위를 붙이고 판문점을 통해 항의했으며, 미국 제7함대 전력을 동원해 북한 동해안에서 무력 시위를 벌였다.[1]

4. 4. 남북 관계에 미친 영향

한국 전쟁 이후 남북은 서로에 대한 적대감을 거두지 않았고, 한반도 통일을 주장했지만 실현할 힘은 없었다. 이러한 상황에서 한반도 비무장 지대(DMZ)를 둘러싼 분쟁은 남북 관계에 지속적인 긴장을 야기했다.1950년대 중반, 미국은 한국 휴전 협정 제13조(d)항을 일방적으로 무시하고 남한에 핵무기 배치를 강행했다.[4][5][6][7] 1958년 1월부터 핵탄두 탑재가 가능한 Honest John 미사일과 M65 원자포, 이후 원자력 파괴 탄약과 중국, 소련까지 타격 가능한 MGM-1 매터도어 순항 미사일이 배치되었다.[8][9][4][10] 북한은 이를 휴전 협정 파기 행위이자 한반도를 미국의 핵전쟁터로 만들려는 시도라며 강력히 비난했고,[5] 대규모 지하 요새 건설과 재래식 군사력 전진 배치로 대응했다.[4] 이러한 미국의 핵무기 배치는 한반도의 군사적 긴장을 극도로 고조시키는 주요 원인이 되었다.

1960년대 들어 북한의 김일성은 새로운 군사 전략을 채택하여 비정규전과 선전 활동을 강화했다.[1] 그는 베트남 전쟁에 대한 미국의 개입이 심화되고 남한 사회 내부의 혼란이 가중되자, 이를 기회로 삼아 무력 도발을 통해 미국과 남한 사이를 이간질하고 남한 내 혁명을 유도하여 통일을 이루려 했다.[1] 이러한 전략의 일환으로 남북 간에는 한국군사분계선 확성기 방송을 통한 선전전이 격화되었고, 북한을 겨냥한 전단 살포 작전도 진행되었다.[13][14]

결정적으로 1968년은 남북 관계가 최악으로 치달은 해였다. 1월 17일, 북한 124군 부대 소속 특수요원 31명이 DMZ를 넘어 서울 청와대 기습을 시도했다. 이들의 목표는 박정희 대통령 암살이었으며, 이를 통해 남한 사회의 혼란을 야기하고 혁명을 촉발하려 했다.[1] 이 사건은 청와대 근처에서 발각되어 총격전으로 이어졌고, 침투조 대부분이 사살되거나 생포되었으며 남한 군경 및 미군 사상자도 발생했다. 이 사건은 남한 사회에 큰 충격을 주었고 북한에 대한 적개심을 극도로 증폭시켰다.[1]

청와대 습격 사건 직후인 1월 23일, 북한은 공해상에서 미국의 정보함 USS 푸에블로를 나포하는 사건을 일으켰다.[1] 이 사건은 미국을 직접 겨냥한 도발로, 한반도 긴장을 국제적인 위기로 비화시켰다. 미국은 대규모 군사력을 한반도 인근에 배치하며 무력시위를 벌였지만,[1] 베트남 전쟁 확전을 우려하여 북한과의 직접적인 군사 충돌은 피하고 외교적 해결을 모색했다. 이 과정에서 미국과 남한 사이에 갈등이 발생하기도 했다. 박정희 정부는 미국의 소극적인 대응에 불만을 표하며 독자적인 군사 행동 가능성까지 내비쳤고, 미국은 즉각적인 1억달러의 군사 원조와 추가 지원을 약속하며 남한을 달래야 했다. 4일 후 박정희는 결국 미국의 조건을 수용했다.[1] 푸에블로호 나포 사건은 북한의 의도대로 한미 동맹에 균열을 일으킬 뻔했으며, 남북 간의 불신과 대립을 더욱 심화시켰다.

같은 해 10월에는 120명의 북한 무장공비가 강원도 울진과 삼척 지역 해안으로 침투하여 게릴라 활동을 시도한 울진-삼척 침투 사건이 발생했다.[1] 이들은 주민들을 상대로 사상 교육을 시도하고 일부 민간인을 살해하는 만행을 저질렀다.[22] 대규모 토벌 작전 끝에 침투조 대부분이 소탕되었지만, 이 과정에서 남한 군경과 민간인 사상자도 다수 발생했다.[1]

이처럼 1960년대 후반, 특히 1968년에 집중된 북한의 연속적인 무력 도발은 남북 관계를 극단적인 대결 국면으로 몰아넣었다. 군사적 긴장이 최고조에 달하면서 대화와 교류는 완전히 단절되었고, 한반도 평화 정착의 길은 더욱 멀어지게 되었다. 이러한 극한 대립은 이후 오랫동안 남북 관계에 깊은 상처와 불신을 남겼다.

5. DMZ 분쟁의 역사적 의의와 교훈

한반도 비무장 지대(DMZ)에서의 분쟁은 단순한 군사적 충돌을 넘어, 냉전 시대 남북한의 첨예한 대립과 국제 정세가 복잡하게 얽힌 역사의 축소판이라 할 수 있다. 한국 전쟁 이후에도 남북은 통일을 포기하지 않았으나, 어느 쪽도 무력으로 이를 달성할 힘은 없었다. 이러한 상황 속에서 DMZ는 끊임없는 긴장의 공간이 되었다.

특히 1950년대 후반 미국의 핵무기 한반도 배치는 중대한 전환점이었다. 1956년 래드포드 제독의 제안으로 시작된 미국의 핵무기 도입 계획은 아이젠하워 행정부의 승인을 얻었다.[4][5] 이는 명백히 새로운 종류의 무기 반입을 금지한 한국 휴전 협정 제13조(d)항 위반이었으나, 미국은 유엔 동맹국의 우려에도 불구하고 1957년 6월, 군사정전위원회를 통해 해당 조항의 폐기를 일방적으로 선언했다.[6][7] 이듬해인 1958년 1월부터 Honest John 미사일과 280mm 원자포를 시작으로, 원자력 파괴 탄약[9]과 중국, 소련까지 타격 가능한 매터도어 순항 미사일 등이 남한에 배치되었다.[4][8][10] 북한은 이를 휴전 협정 파기이자 한반도를 미국의 핵전쟁 기지로 만들려는 시도라며 강력히 비난했고,[5] 대규모 지하 요새 건설과 재래식 부대의 전진 배치로 대응했다.[4] 이러한 과정은 한반도 평화 정착이 얼마나 어려운 과제인지를 단적으로 보여준다.

한편, 북한에서는 1958년 중국 인민해방군 철수 이후 김일성이 권력 기반을 공고히 하며 천리마 운동을 통해 집단 농업과 산업화를 추진했다.[1] 1962년에는 조선로동당 중앙위원회에서 새로운 군사 전략을 제시하며 비정규전과 선동을 강화할 것을 주문했다.[1] 이는 남한의 정치적 불안정(4·19 혁명과 5·16 군사 정변)과 미국의 베트남 전쟁 개입 심화라는 국제 정세를 이용하려는 의도로 분석된다.[1] 김일성은 미국의 전 세계적인 군사적 부담과 베트남에서의 고전이 한미 동맹을 약화시킬 기회라고 판단했으며, 군사적 도발을 통해 미국이 한국에 대한 방위 공약을 재고하도록 압박하여 남한 내 혁명적 상황을 유도하려 했다.[1]

남한은 전쟁 이후 극심한 빈곤에 시달렸으나(1960년 1인당 국민총생산 79USD[11]), 박정희 정부 출범 이후 산업화를 추진하며 경제 성장의 발판을 마련했다.[1] 1965년 일본과의 국교 정상화[1], 1966년 주한미군 지위 협정(SOFA) 체결[1] 등은 경제 발전과 안보 강화에 기여한 측면이 있다. 1인당 국민총생산은 1964년 100USD에서 1977년 1000USD로 증가했다.[11] 그러나 미국의 요구에 따른 베트남 전쟁 파병[1]은 한미 동맹의 중요성을 재확인하는 동시에, 동맹 관계의 복잡한 측면을 드러내기도 했다. 이러한 상황 속에서 남북은 확성기 방송[13]과 선전물 살포[14] 등 심리전을 지속하며 팽팽한 대치를 이어갔다.

결론적으로 DMZ 분쟁의 역사는 군사적 긴장과 대결이 아닌, 지속적인 대화와 협력만이 한반도 평화와 통일을 향한 유일한 길임을 역설적으로 보여주는 교훈을 남긴다. 굳건한 한미 동맹은 중요한 안보 자산이지만, 동시에 자주적인 외교 노선과 평화 구축 노력이 병행되어야 함을 시사한다.

참조

[1]

서적

Scenes from an Unfinished War: Low intensity conflict in Korea 1966–1969

https://apps.dtic.mi[...]

Diane Publishing Co

[2]

웹사이트

'Mostly Propaganda in Nature:' Kim Il Sung, the Juche Ideology, and the Second Korean War

http://www.wilsoncen[...]

2012-05-03

[3]

서적

The Joint Chiefs of Staff and The War in Vietnam 1960–1968 Part 3

https://www.jcs.mil/[...]

Office of Joint History Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff

[4]

서적

War and state terrorism: the United States, Japan, and the Asia-Pacific in the long twentieth century

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield

[5]

간행물

U.S. Deployment of Nuclear Weapons in 1950s South Korea & North Korea's Nuclear Development: Toward Denuclearization of the Korean Peninsula (English version)

http://www.japanfocu[...]

2012-04-04

[6]

간행물

Korea: The End of 13D

http://www.time.com/[...]

2012-04-04

[7]

보고서

Statement of U.S. Policy toward Korea

https://history.stat[...]

United States Department of State – Office of the Historian

2012-04-17

[8]

뉴스

News in Brief: Atomic Weapons to Korea

https://www.youtube.[...]

Universal International Newsreel

2012-04-04

[9]

웹사이트

The History of U.S. Nuclear Weapons in South Korea

http://www.scout.com[...]

CBS Interactive

2017-09-13

[10]

뉴스

'Detailed Report' Says US 'Ruptured' Denuclearization Process

https://fas.org/nuke[...]

Korean Central News Agency

2012-04-04

[11]

웹사이트

Strategy for Industrial Development and Growth of Major Industries in Korea

http://www.kds.re.kr[...]

Korea Institute for Development Strategy

2012-07-31

[12]

보고서

Economic Development and Authoritarianism – A Case Study on the Korean Developmental State

http://vbn.aau.dk/fi[...]

Aalborg University

2012-07-31

[13]

뉴스

Koreas switch off loudspeakers

http://news.bbc.co.u[...]

BBC

2013-05-07

[14]

웹사이트

The Cold War in Korea – Operation Jilli

http://www.psywarrio[...]

2013-05-08

[15]

보고서

North Korean Intentions and Capabilities With Respect to South Korea

http://www.foia.cia.[...]

CIA

2017-03-13

[16]

웹사이트

Minutes of Washington Special Actions Group Meeting, Washington, August 25, 1976, 10:30 a.m.

https://history.stat[...]

Office of the Historian, U.S. Department of State

2012-05-12

[17]

뉴스

S. Korea raided North with captured agents in 1967

https://www.koreatim[...]

2012-05-12

[18]

뉴스

South Korean Movie Unlocks Door on a Once-Secret Past

https://www.nytimes.[...]

2017-03-13

[19]

뉴스

South Korea's Covert Operations in North Korea

https://warisboring.[...]

War Is Boring

2017-03-12

[20]

웹사이트

S. Korea raided North with captured agents in 1967

https://www.koreatim[...]

2011-02-07

[21]

웹사이트

A would-be assassin builds a new life

http://joongangdaily[...]

Korea JoongAng Daily

2009-11-04

[22]

웹사이트

Report of Ghastly 1968 Murder of Boy by N. Koreans Was True

http://english.chosu[...]

2014-09-30

[23]

서적

Flash Point North Korea: The Pueblo and EC-121 Crises

Naval Institute Press

[24]

웹사이트

Valor awards for Ernest D. Reynolds

http://militarytimes[...]

[25]

웹사이트

Marta

http://www.history.n[...]

Department of the Navy

2007-04-30

[26]

웹사이트

DMZ Flashpoints: The 1967 Camp Walley Barracks Bombing

http://www.rokdrop.n[...]

2015-06-27

[27]

웹사이트

1968 Easter Ambush

http://www.2ida.org/[...]

2019-05-02

[28]

웹인용

한국의 비무장지대

https://artsandcultu[...]

2024-05-01

[29]

웹인용

접경 지역의 삶

https://artsandcultu[...]

2024-05-01

[30]

웹인용

“휴전선을 넘어 북한 부대를 공격하라”

https://www.hani.co.[...]

2024-05-01

[31]

웹인용

북한과 미국의 DMZ 군사충돌 연구: 로동신문 1960~1969년을 중심으로

https://www.krm.or.k[...]

2024-05-01

[32]

웹인용

G1방송

https://www.g1tv.co.[...]

2024-05-01

[33]

웹인용

통일부 공식 블로그 : 네이버 블로그

https://blog.naver.c[...]

2024-05-01

[34]

웹인용

'KOREAN WAR' 1960년대 말 한반도의 DMZ, 그날의 진실들

https://news.jtbc.co[...]

2024-05-01

[35]

웹인용

DMZ 군사충돌 사례와 요인 연구 - 융합사회와 공공정책 - 단국대학교 융합사회연구소 - KISS

https://kiss.kstudy.[...]

2024-05-01

[36]

웹인용

"[신간] ‘제2의 한국전쟁’ 60년 만에 최초 공개 ‘임진스카웃’"

http://www.jindotoda[...]

2024-05-01

[37]

웹인용

“1960년 말 다량의 고엽제 비무장지대 살포”

https://news.kbs.co.[...]

2024-05-01

[38]

웹인용

"[신간]DMZ로 톺아보는 남북관계"

http://weekly.khan.c[...]

2024-05-01

[39]

웹인용

위장간첩 몰려 사형된 지 49년…법원 “이수근, 간첩 아니다”

https://www.khan.co.[...]

2024-08-23

[40]

웹인용

DMZ Flashpoints: The Deadly 1968 Truck Ambush

https://www.rokdrop.[...]

2024-05-01

[41]

웹인용

DMZ ambush survivors seen lucky to be alive {{!}} 75th Anniversary

https://75.stripes.c[...]

2024-05-01

[42]

논문

베트남전쟁이 남북한 군사정책에 미친 영향

https://www.dbpia.co[...]

2022-03

[43]

웹인용

Invite you to Historical Inter Korea Summit

https://www.joongang[...]

2024-08-23

[44]

뉴스

DMZ DEFECTOR SAYS HE ACTED FREELY

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2024-08-23

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com