6월 민주 항쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

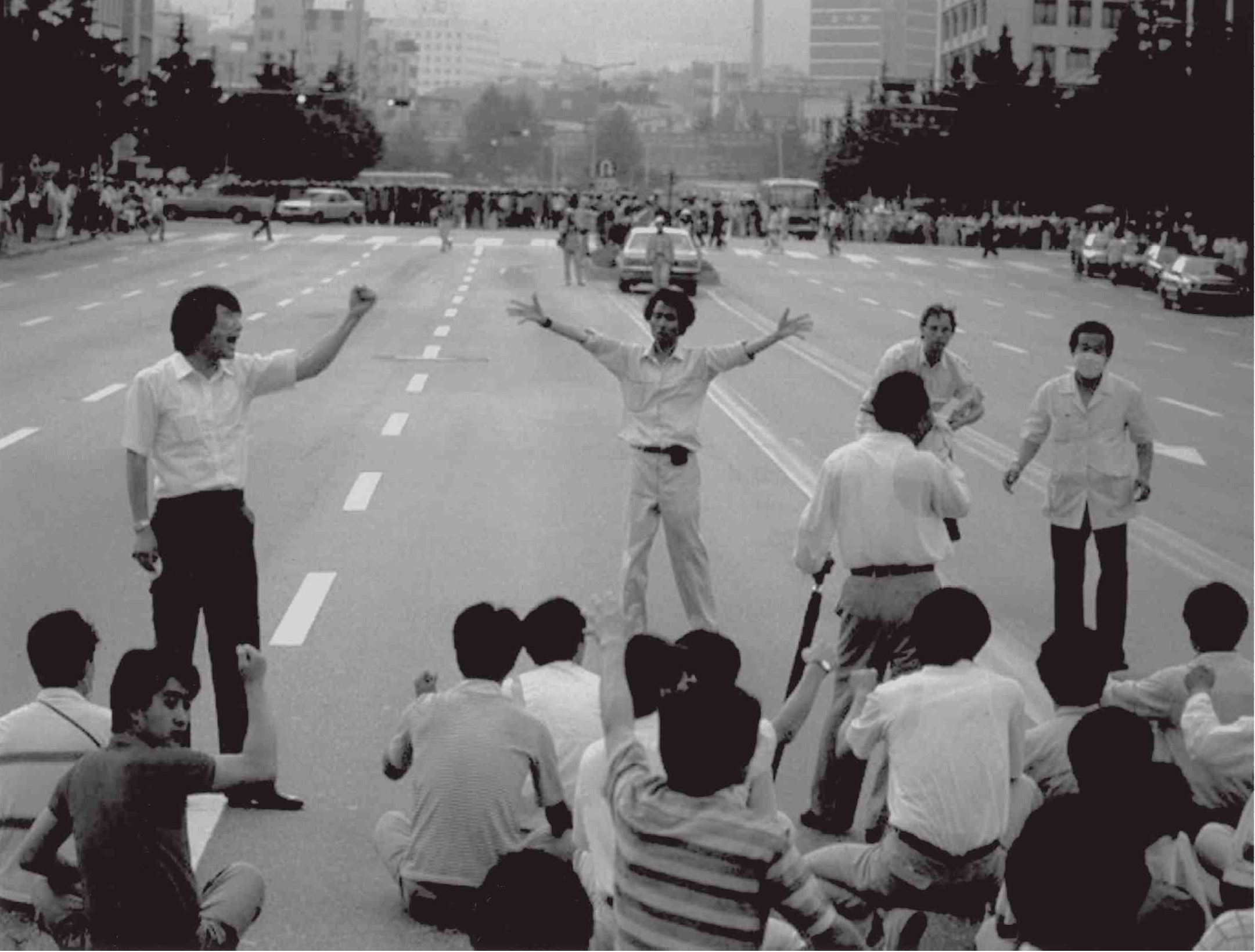

6월 민주 항쟁은 1987년 6월, 대한민국에서 일어난 대규모 민주화 운동이다. 1979년 10·26 사건 이후 민주화에 대한 기대가 있었으나, 신군부의 등장과 5·18 광주 민주화 운동 무력 진압, 대통령 간선제 유지 등으로 국민들의 반발이 커졌다. 특히 1987년 1월 박종철 고문치사 사건과 4·13 호헌 조치 발표는 민주화 운동의 불을 지폈다. 6월 10일, 노태우의 대통령 후보 지명에 반대하는 시위가 전국적으로 확산되었고, 명동성당 농성, 최루탄 추방 운동, 국민 평화 대행진으로 이어지며 시민들의 참여가 두드러졌다. 결국, 6월 29일 노태우의 6·29 선언을 통해 대통령 직선제 개헌, 김대중 사면 복권 등 민주화 요구가 수용되었고, 10월 헌법 개정을 거쳐 제6공화국이 출범했다. 이 항쟁은 군사 독재 종식과 민주주의 발전에 결정적인 계기가 되었으며, 노동 운동의 활성화에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 6월 10일 - 2024년 치캉가와 도르니에 228 추락 사고

2024년 6월 10일, 말라위 방위군 소속 도르니에 228 항공기가 치캉가와 숲에 추락하여 사울로스 칠리마 부통령과 탑승자 전원이 사망했으며, 라자루스 차퀘라 대통령은 국가 애도 기간을 선포하고 독일 연방 항공 사고 조사국이 사고 원인을 조사하여 악천후와 조종사의 공간 정위력 상실이 주요 원인으로 지목되었다. - 1987년 시위 - 1987년–1989년 티베트 불온사태

1987년에서 1989년 사이 티베트에서 발생한 일련의 시위와 소요 사태는 중국의 티베트 지배에 대한 불만과 종교 및 문화 탄압에 대한 저항으로, 티베트 독립 요구와 함께 중국 정부의 강경 진압을 불러 국제 사회의 비판을 받으며 티베트 독립 운동의 중요한 전환점이 되었다. - 1987년 시위 - 인광석 전쟁

인광석 전쟁은 1987년 소련의 에스토니아 내 인광석 채굴 확대 계획에 대한 반발로 발생한 사건으로, 환경 파괴 우려와 소련 정부에 대한 불만을 표출하며 에스토니아인의 민족 의식을 고취하고 독립 운동의 촉매제가 되었다. - 1987년 6월 - 6·29 선언

6·29 선언은 1987년 6월 민주 항쟁의 결과로 노태우 당시 민주정의당 대표가 대통령 직선제 개헌을 골자로 발표한 특별 선언으로, 8개 항의 민주화 조치를 통해 4·13 호헌 조치를 철회하고 대통령 직선제를 골자로 하는 제9차 개정 헌법을 확정하여 한국 민주주의 발전에 중요한 계기가 되었다. - 1987년 6월 - 1987년 UEFA 유럽 여자 축구 선수권 대회

1987년 UEFA 유럽 여자 축구 선수권 대회는 노르웨이에서 개최되었으며, 노르웨이가 스웨덴을 꺾고 우승을 차지했고, 트루데 스테날은 득점왕을 기록했다.

| 6월 민주 항쟁 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 주요 정보 | |

| 명칭 | 6월 민주 항쟁 |

| 로마자 표기 | Yuwol Minju Hangjaeng |

| 한자 표기 | 六月民主抗爭 |

| 문화어 표기 | 6월인민항쟁 |

| 다른 명칭 | 6월 항쟁 |

| 배경 및 원인 | |

| 발생 원인 | 권위주의 노태우의 후계 구상 박종철 사망 사건 이한열 사망 사건 |

| 주요 사건 | 5·3 인천 사태(1986년 5월) 부천경찰서 성고문 사건(1986년 6월) 10·28 건국대학교 사건(1986년 10월) 박종철 고문치사 사건(1987년 1월) 4·13 호헌 조치(1987년 4월) 이한열 최루탄 피격 사건(1987년 6월) |

| 목표 및 결과 | |

| 목표 | 민주화 1980년 헌법 폐지 대통령 직선제 개헌 요구 |

| 결과 | 6·29 선언 시민권 강화 민주적인 선거 제5공화국 종식 및 제6공화국 출범 |

| 시위 정보 | |

| 기간 | 1987년 6월 10일 ~ 6월 29일 (대규모 발생), 1987년 1월 ~ 7월 9일 (전체) |

| 장소 | 대한민국 전역 |

| 유형 | 항의, 시위, 농성, 집회 |

| 참여 인원 | 400만 ~ 500만 명 시위대 |

| 경찰 인원 | 8만 9천 명 경찰 |

| 관련 단체 및 인물 | |

| 시위대 지원 단체 | 민주헌법쟁취국민운동본부 민주통일민중운동연합 천주교정의구현전국사제단 통일민주당 신한민주당 노동 단체 학생 단체 |

| 시위대 주요 인물 | 분산된 지도력 |

| 정부 측 지원 단체 | 민주정의당 |

| 정부 측 주요 인물 | 전두환 노태우 |

| 피해 | |

| 사망자 | 3명 |

| 기타 | |

| |

| 관련 사건 | 5·3 인천 사태(1986.5.) 부천경찰서 성고문 사건(1986.6.) 10·28 건국대학교 사건(1986.10.) 박종철 고문치사 사건(1987.1.) 4·13 호헌 조치(1987.4.) 이한열 최루탄 피격 사건(1987.6.) |

2. 항쟁 이전

1987년, 전두환 대통령의 임기가 6년 차에 접어들면서, 대통령 직선제를 위한 헌법 개정을 요구하는 목소리가 커졌다. 그러나 전두환 정권은 이에 반대하며, 4월 13일 이른바 '''4·13 호헌 조치'''를 발표했다. 이 조치는 "금년도 중 헌법 개정 논의 중단"과 "현행 헌법에 기반한 차기 대통령 선출 및 정권 이양"을 주요 내용으로 했으며, 현행 헌법에 규정된 선거인단[42]을 통한 간선제로 차기 대통령을 선출할 것을 명확히 했다.

이에 야당과 재야 세력은 즉각 반발했고, 1987년 1월 14일에 발생한 박종철 고문치사 사건과 관련된 은폐 의혹이 드러나면서[43] 정권의 도덕성에 대한 비판이 거세졌다. 5월 18일, 천주교정의구현전국사제단의 김승훈 신부가 박종철 고문치사 사건의 진실을 추가로 밝히면서[44] 정권에 대한 불신이 더욱 커졌다. 5월 27일에는 민주헌법쟁취국민운동본부(국민운동본부)가 결성되어 4·13 호헌 조치 철폐와 대통령 직선제 개헌을 요구하며 국민적 지지를 얻었다.

1987년 4월 20일부터 4월 24일까지는 통일민주당 창당 과정에서 폭력배들이 당사에 난입하여 기물을 파손하고 당원들을 폭행하는 사건이 발생했다.[3] 이로 인해 창당대회는 인근 식당이나 길거리에서 약식으로 진행되었다.

1987년 6월 9일에는 연세대학교 학생 이한열이 시위 도중 경찰이 쏜 최루탄에 맞아 쓰러지는 사건이 발생했다.[13] 그는 병원으로 옮겨졌으나 7월 5일 끝내 사망했고,[13] 이 사건은 6월 항쟁의 도화선이 되었다.

2. 1. 신군부 쿠데타와 제5공화국

1979년 10·26 사건으로 박정희 대통령이 사망하고, 최규하 대통령이 취임하여 국민들의 민주화 요구에 응하겠다고 밝혔다. (서울의 봄) 그러나 1979년 12월 12일, 전두환 등 하나회를 중심으로 한 신군부가 12·12 군사반란을 일으켜 군부의 실권을 장악했다. 이후 전두환은 최규하를 조종하며 집권 시나리오를 실행했다.광주 시민들이 민주화 운동을 시작하자, 신군부는 이를 무력으로 유혈 진압하였다. 이후 전두환은 통일주체국민회의에서 간접선거를 통해 대통령으로 추대되어 취임하였다.

1972년 유신헌법 시행 이후, 대한민국 대통령은 국민회의라는 간선제 선거인단을 통해 간접 선출되었다. 이 제도는 박정희 대통령 사망 이후에도 유지되었으며, 최규하 대통령을 거쳐 12·12 군사반란 이후 전두환에게 권력이 넘어갔다. 선거인단은 대체로 정권이 직접 임명했기 때문에 대통령 권력에 대한 민주적 견제 장치 역할을 하지 못했다.[3]

전두환 대통령은 1985년 1985년 대한민국 총선을 실시하여 국내외 위상을 높이고 민주적 대표성이라는 명분을 얻으려 했다. 여당이 2석만 잃었음에도 불구하고, 이 결과는 김대중과 김영삼이 이끄는 야당에게 중요한 도덕적 승리를 안겨주었다. 야당의 핵심 요구는 대통령 직선제 부활이었고, 전두환은 이를 막으려 했다. 1986년 2월 대규모 시위가 일어나자 전두환은 헌법 개정에 대한 국회 논의를 허용하기로 합의했다. 국회 위원회에서 수개월 동안 여러 개헌안을 논의했지만, 전두환은 1987년 4월 13일 서울 올림픽을 앞두고 "국가 통합"이 필요하다며 위원회 활동을 올림픽 이후로 연기했다.[3] 이러한 조치는 불안과 반정부 정서를 심화시켰지만, 전두환은 노태우를 후계자로 세우는 계획을 계속 추진했다. 한편, 반정부 정서는 대중들 사이에서 확산되었고, 1987년 5월 ''한국일보''에 발표된 "중산층"에 대한 여론 조사 결과 응답자의 85.7%가 "경제 성장을 희생하더라도 인권 보호가 더 바람직하다"고 답했다.[6]

이 기간 동안 대한민국의 노동 운동, 한국 학생 운동, 특히 교회들은 상호 협력하는 연대를 형성하여 정권에 대한 압력을 증가시켰다.[3] 이는 시민 사회의 상당 부분을 동원하여 저항의 핵심을 형성했다.[1]

2. 2. 박종철 고문치사 사건

1987년 1월 13일 자정 경, 서울대학교 언어학과 3학년에 재학 중이던 박종철은 치안본부(現 경찰청) 대공분실 수사관 6명에게 하숙집에서 연행되었다.[10]이는 ‘대학문화연구회’ 선배이자 ‘민주화추진위원회’ 지도위원으로 수배 중이던 박종운을 잡기 위한 것이었다. 박종철은 박종운의 소재를 묻는 공안 당국의 취조에 순순히 답하지 않았다. 이에 경찰은 잔혹한 폭행과 전기고문, 물고문 등을 가했고,[10] 박종철은 결국 1987년 1월 14일 치안본부 대공수사단 남영동 분실 509호 조사실에서 사망했다. 사망 후 11시 45분 경 중앙대 용산병원으로 옮겨졌으나, 의사가 검진했을 당시 이미 숨진 상태였다.

당시 정부는 고문으로 사망했다는 사실을 은폐하기 위해 '책상을 탁 치니 억 하고 쓰러졌다'라고 사망 원인을 발표하였다.

1987년 2월 7일, 전국 주요 도시에서 "박종철군 범국민추도식" 및 도심 시위가 열렸다.[11] 1987년 3월 3일에는 "'''박종철군 49재와 고문추방 국민대행진'''"과 함께 또 다른 시위가 열렸다.

박종철 사망 사건은 처음에는 은폐되었다. 그러나 천주교정의구현전국사제단이 광주 민주화 운동 희생자 추모식에서 당국의 의도적인 은폐를 포함한 자세한 내용을 공개하며 여론을 더욱 자극했다.[12]

2. 3. 4·13 호헌 조치

1987년 4월 13일, 전두환 대통령은 '대통령 특별담화'를 발표하고 개헌 논의를 유보하겠다고 밝혔다.[49]본인은 얼마 남지 않은 촉박한 임기와 현재의 국가적 상황을 종합적으로 판단하여 중대한 결단을 내리지 않으면 안되게 되었습니다. 이제 본인은 임기 중 개헌이 불가능하다고 판단하고 현행 헌법에 따라 내년 2월 25일 본인의 임기 만료와 더불어 후임자에게 정부를 이양할 것을 천명하는 바입니다. 이와 함께 본인은 평화적인 정부 이양과 서울올림픽이라는 양대 국가 대사를 성공적으로 치르기 위해서 국론을 분열시키고 국력을 낭비하는 소모적인 개헌 논의를 지양할 것을 선언합니다.

본인의 이 결단은 오늘의 망국을 타개하고 국가 목표를 수행하는 데 현실적으로 최선의 길이라는 판단에 따른 것으로서 국민 여러분께서 전폭적인 도움과 신뢰를 보내주실 것을 간곡히 당부하고자 합니다. 2가지의 국가 대사를 완성한 후에 충분한 시간을 두고 개헌 문제를 다시 생각한다면 나라의 백년대계를 위한 좋은 방안이 발견될 수 있을 것으로 본인은 확신하는 바입니다. 이제 우리의 정치도 나라와 사회 성장발전에 부응하는 선진 정치의 길로 나아가야 한다는 신념에서 본인은 남은 기간 동안 민주발전의 기반을 더욱 넓히고 사회 안정과 국민 화합을 다지기 위한 조치들을 더욱 과감하게 추진해 나가고자 합니다. 그러한 노력의 하나로 본인은 국민의 정치 참여를 확대하기 위한 지방자치제를 강제적으로 실시해 나갈 계획입니다. 이 문제가 조속히 매듭지어져서 본인의 임기 내에 지방 자치가 시작된다면 민주 발전을 위한 또 하나의 튼튼한 토대가 마련되는 것입니다. 이와 함께 본인이 강조하고 싶은 것은 이제는 우리의 정치도 시대의 변천과 사회의 발전에 따라 꾸준한 신진대사가 이루어져야 한다는 사실입니다. 낡은 시대의 낡은 사고방식에 젖어 있는 인물에게 발전하는 나라의 장래를 의탁할 수는 없는 것입니다. 그러한 점에서 전환기의 정치를 이끌어나갈 참신하고 유능한 정치 신진들을 광범위하게 포용하고 육성하는 정당의 노력은 매우 필요하다고 하겠습니다.|1987년 4월 13일 대통령 전두환한국어[49]

이후 전두환은 1987년 내에 대통령 선거인단 선거와 대통령 선거를 공정한 선거관리를 통해 자유 경선 분위기에서 차질없이 실시하고, 민정당의 후임 대통령 후보는 조속한 시일 안에 국민의 지지를 받을 수 있는 인물 가운데 당헌 절차와 민주 방식에 따라 전당대회에서 선출되도록 할 것이라고 말했다.[50]

하지만, 이는 '호헌 조치'라는 이름대로 현행 헌법에 따라 권력을 이양한다는 것이었다. 전두환은 국민들의 큰 기대를 얻을 것이라 믿었으나,[51] 이는 오히려 반발을 불러왔다. 곧바로 이튿날인 4월 14일 천주교 김수환 추기경 등 각계 인사들이 호헌 조치를 비판하는 시국 성명을 발표했다.

1972년 박정희 대통령이 유신헌법을 시행한 이후, 대한민국 대통령은 국민회의라는 간선제 선거인단을 통해 간접 선출되었다. 이 제도는 박정희 암살 후에도 유지되었고, 12·12 군사반란 이후 전두환에게 권력이 넘어갔다. 선거인단은 대체로 정권이 직접 임명했기 때문에 대통령 권력에 대한 민주적 견제 장치 역할을 하지 못했다.[3]

전두환 대통령은 국내외 위상을 높이고자 1985년 1985년 대한민국 총선을 실시했다. 여당이 2석만 잃었음에도 불구하고, 이 결과는 김대중과 김영삼이 이끄는 야당에게 중요한 도덕적 승리를 안겨주었다. 야당의 핵심 요구는 대통령 직선제 부활이었고, 전두환은 이를 막으려 했다. 1986년 2월 대규모 시위가 일어나자 전두환은 헌법 개정에 대한 국회 논의를 허용했다. 국회 위원회에서 수개월 동안 여러 개헌안을 논의했지만, 전두환은 1987년 4월 13일 서울 올림픽을 앞두고 "국가 통합"이 필요하다며 위원회 활동을 올림픽 이후로 연기했다.[3] 이는 서울 목동 등 많은 지역 주민들이 시설 건설을 위해 이주해야 했던 상황에서 불안과 반정부 정서를 심화시켰지만, 전두환은 노태우를 후계자로 세우는 계획을 계속 추진했다. 한편, 반정부 정서는 대중들 사이에서 확산되었고, 1987년 5월 ''한국일보'' 여론 조사 결과 응답자의 85.7%가 "경제 성장을 희생하더라도 인권 보호가 더 바람직하다"고 답했다.[6]

이 기간 동안 대한민국의 노동 운동, 한국 학생 운동, 특히 교회들은 상호 협력하는 연대를 형성하여 정권에 대한 압력을 증가시켰다.[3] 이는 "공식적인" 정치 야당 외에도 시민 사회의 상당 부분을 동원하여 저항의 핵심을 형성했다.[1]

1987년, 전두환 대통령은 임기 6년 차로 사실상 마지막 해를 맞이하면서 대통령 직선제 개헌 요구가 거세졌다. 그러나 전두환 정권은 직선제 개헌에 반대했다. 그리고 4월 13일, “금년도 중 헌법 개정 논의 중단”과 “현행 헌법에 기반한 차기 대통령 선출과 정권 이양”을 골자로 하는 “'''4·13 호헌 조치'''”를 발표하여, 현행 헌법에 규정된 선거인단 선거[42]를 통한 간선제로 차기 대통령을 선출할 것을 분명히 했다.

이러한 “4·13 헌법수호조치”에 대해 야권과 야당은 일제히 반발했고, 1월 15일 서울대학교 학생 박종철이 경찰 고문으로 사망한 사건과 관련된 은폐 공작이 발각되면서[43] 정권의 도덕성에 대한 비판이 고조되었다. 이로 인해 민주화 열기가 더욱 고조되었다. 5월 27일, 야당을 포함한 광범위한 반정부 세력을 결집한 “민주헌법쟁취국민운동본부”(국민운동본부)가 결성되어 4·13 헌법수호조치 철폐와 대통령 직선제 개헌을 최대 요구로 내세움으로써 국민적 지지를 확보했다. 또한, 국민운동본부 결성 약 1주일 전인 18일에는 천주교정의구현전국사제단 김승훈 신부가 박종철 고문치사 사건에 대한 추가적인 진실을 밝히면서[44] 정권에 대한 국민의 불신에 불을 지폈다.

2. 4. 통일민주당 창당 방해 사건

군사정권의 억압 속에 대통령 직선제 개헌을 주장하는 분위기가 높아졌지만, 신한민주당의 이민우 총재, 이철승 등은 당시 정부의 내각제 개헌에 대해 지지 의사를 밝혔다. 이에 반발한 김영삼, 김대중 등은 70여 명의 의원들과 함께 신한민주당을 탈당하여 통일민주당 창당을 추진하였다.1987년 4월 20일부터 4월 24일까지, 통일민주당의 20여 개 지구당에 폭력배들이 난입하여 기물을 부수고 당원들을 폭행하는 등 난동을 부렸으며, 이로 인해 창당대회는 인근 식당이나 길거리에서 약식으로 치러졌다.[3] 통일민주당 측은 처음 이 일은 정부가 개입한 비열한 정치공작이라 규탄하고 엄정한 수사를 촉구하였으나, 수사는 제대로 진행되지 않았다.

2. 5. 이한열 최루탄 피격 사건

1987년 6월 9일, 연세대학교에서 열린 '6.10 대회 출정을 위한 연세인 결의대회'가 끝난 후 학생들이 교문 밖으로 나오며 시위를 벌였다. 경찰은 최루탄을 쏘며 학생들을 진압했는데, 이 과정에서 시위에 참여했던 연세대학교 학생 이한열이 경찰이 쏜 최루탄에 뒷머리를 맞아 쓰러졌다. 그는 병원으로 옮겨졌으나, 7월 5일 끝내 숨졌다.[13] 이 사건은 한 미국인 기자에 의해 사진으로 기록되어 언론에 보도되면서 전 세계적으로 알려졌고, 6월 항쟁의 불길을 더욱 키우는 계기가 되었다.[14]이한열은 당시 몸살로 시위에 참여하기 어려운 상태였지만, 친구들과의 약속을 지키기 위해 시위에 나섰다. 오후 4시 45분경, 이한열이 시위 대열에 합류하는 순간 한 전경이 조준 사격한 최루탄(일명 깡통탄)이 그의 머리에 직격했다. 이한열의 장례식은 연세대학교, 경복궁, 망월묘지공원을 거쳐 진행되었으며, 그는 망월묘지공원에 안장되었다.

3. 6월 민주 항쟁의 전개

1980년 대한민국 헌법은 대통령의 임기를 7년 단임으로 제한했지만, 대통령에게 상당한 권한을 부여했고 정치 활동은 억압받았다.[15] 전두환의 후계자로 노태우가 지명되는 민주정의당 전당대회는 6월 10일 잠실체육관에서 열릴 예정이었다.[16]

6월 2일, 고려대학교 학생회장 이인영이 체포되었다. 6월 8일, 정부는 예정된 시위 행동을 불법 집회로, 국민운동본부를 "반국가적 조직"으로 선언했다. 야간 단속으로 약 5,000명의 반체제 인사가 체포되었고, 700명의 야당 지도자들이 가택 연금되었다.

6월 19일, 이한기한국어 국무총리 권한대행은 시위가 중단되지 않으면 "특별 조치"를 취하겠다고 위협했다.[27] 같은 날, 전두환은 군 동원 명령을 내렸지만, 광주 민주화 운동의 재발을 우려하여 몇 시간 만에 취소했다.[3]

6월 20일, 서울에서 시위 중인 불교 승려 약 150명이 진압경찰과 맞섰고, 해산당하자 수천 명의 시민들이 합류했다.[29] 6월 21일, 국민운동본부 지도자 40명은 정부에 4가지 요구 사항을 제시했다. 요구사항은 4월 13일 헌법 개정 중단 조치 취소, 모든 양심수 석방, 집회의 자유, 시위의 권리, 언론의 자유 보장, 경찰의 최루탄 사용 중단이었다. 이러한 요구가 6월 26일까지 충족되지 않으면 전국적인 시위가 하루 더 열릴 예정이었다.

3. 1. 6월 10일: 전국적인 민주화 시위 발발

1987년 6월 10일, 민주정의당은 잠실체육관에서 전당대회를 열고 노태우를 제13대 대통령 후보로 선출했다.[56] 같은 날, 전국 각지에서 "민주헌법쟁취국민운동본부" 주최로 "'''박종철군 고문치사 조작, 은폐 규탄 및 호헌철폐 국민대회'''"가 개최되었다.[57] 대한성공회 서울교구 서울주교좌대성당에서 열린 이 대회는 '6월 민주항쟁 발생지' 기념비로 기억되고 있다.국민운동본부는 오후 6시를 기해 전두환 독재정권에 대한 저항의 표시로 자동차 경적을 울리거나 흰 손수건을 흔들어 달라고 요청했고, 많은 택시 운전기사들과 시내버스 승객들이 이에 호응했다. 여고생들은 시위 참가자들에게 물과 도시락을 제공하는 등 적극적으로 지원했으며, 특히 명동성당 농성 당시 계성여고 학생들의 지원이 큰 힘이 되었다. 성공회 서울주교좌대성당에서는 감사성찬례 때 피아노 연주 봉사자가 필요하다는 명분으로 국민운동본부 관계자가 경찰의 감시를 피해 성당 안에 들어올 수 있도록 도왔다.

서울특별시청 인근에서 시위대와 경찰 간의 격렬한 충돌이 발생했음에도 불구하고, 대회는 전국 18개 도시에서 성공적으로 개최되었다.[17] 많은 운전자들이 경적을 울려 정부에 대한 반대 의사를 표현했고, 대한민국과 이집트 간의 축구 경기는 최루탄 살포로 인해 취소되었다.[18]

같은 날 저녁, 서울의 학생들은 명동대성당으로 들어가 농성을 시작했다.[19] 김수환 추기경은 경찰이 성당을 공격할 경우 사제들이 앞장서 막겠다고 발표했다.[20] 명동성당은 시위대의 주요 거점이 되었고, 많은 시민들의 지지를 받았다. 6월 11일, 1,000여 명의 학생들이 농성에 합류하려 했으나 진압경찰에 의해 저지되었다.[21] 농성이 진행되는 동안, 6월 10일 이후 국본의 공식적인 동원 계획이 없었음에도 불구하고 시위는 계속 확산되었고, 일반 시민들의 참여가 증가했다. 정부가 농성자들을 처벌하지 않겠다는 조건으로 해산을 발표한 후, 6월 15일에 농성은 종료되었다.[17]

6월 10일 이후의 시위는 이전의 시위와 달리 모든 계층의 사람들이 참여했다. 사무직 근로자들은 사무실에서 화장지 롤을 던지며 박수를 치는 등 지지를 보냈고, 이들은 직장 유니폼 때문에 "넥타이 부대"라고 불렸다.[23][24]

3. 2. 6월 11일 ~ 15일: 명동성당 농성과 전국적인 시위 확산

명동성당 농성이 일주일째 이어지던 6월 11일, 경찰은 전날의 시위를 불법 폭력 시위로 규정하고 강경 대응을 천명했다.[58] 권복경 당시 치안본부장은 야권이 비폭력 집회를 약속하고도 전국적인 폭력 시위를 유발했다고 비판했다.[58]같은 날, 명동성당에서는 대학생 등 600여 명이 경찰과 대치하며 농성을 이어갔고, 남대문시장 등 명동 외곽에서도 산발적인 시위가 벌어졌다.[59] 1,000여 명의 학생들이 명동성당 농성에 합류하려 했으나, 경찰은 최소 301명을 체포하며 저지했다.[59] 6월 11일부터 15일 사이, 서울에서만 매일 40~50명의 학생들이 경찰 폭력으로 부상당해 입원했다.[59]

6월 15일, 정부가 농성자들을 처벌하지 않겠다는 조건으로 해산을 요구하자, 명동성당 농성은 종료되었다.[17] 농성 해산은 시위대의 승리로 여겨졌고, 민주화 운동에 활력을 불어넣었다.[17] 같은 날, 전국 45개 대학에서 약 6만 명의 학생들이 시위에 참여했다.[22]

3. 3. 6월 18일: 최루탄 추방의 날

6월 18일, '최루탄 추방 국민 대회'(최루탄 추방 국민 대회)가 전국 16개 도시 247곳에서 열렸다.[17] 부산에서는 서면 로터리 주변 도심에 30만 명의 시위대가 모여 경찰이 최루탄 발사를 포기하게 만들었으며,[26] 전국적으로 150만 명이 거리에 나와 경찰이 "거리의 통제력을 상실했다"고 뉴욕 타임즈는 묘사했다.[27]이날 시위에는 회사원, 넥타이 부대 등 일반 시민들의 참여가 두드러졌다.[23][24]

부산에서는 시위대 이태춘이 경찰이 구조물에 최루탄을 발사한 후 고가도로에서 추락하여 사망했다. 부검 결과 두개골 골절이 드러나 최루탄에 의한 충격을 받았다는 것이 밝혀졌지만, 당국은 추락사로만 판정했다.[26][28] 대전에서는 탈취한 버스에 치인 경찰관 1명이 사망했다.[29]

3. 4. 6월 26일: 국민평화대행진

6월 26일, 국민평화대행진(國民平和大行進)이 전국적으로 열렸다. 정부가 타협을 거부하자 전국 33개 도시와 4개 군에서 100만 명 이상이 참여한 대규모 시위가 벌어졌는데,[3] 이는 6월 10일 시위 참가자 수의 세 배가 넘는 규모였다.[30] 전국적으로 10만 명의 진압경찰이 배치되어 집회 장소를 차단했지만, 시위를 막기에는 역부족이었다.광주에서는 1980년 광주 민주화 운동 이후 최대 규모의 시위가 벌어졌고, 시민들이 경찰보다 훨씬 많아 수원, 목포, 여수에서 평화로운 집회를 성공적으로 개최할 수 있었다. 이날 전국적으로 3,469명 이상이 체포되었다.[30]

3. 5. 6월 29일: 6·29 선언

6월 26일 국민평화대행진으로 인해 상황의 심각성을 절감한 정부 여당은 노태우 민주정의당 대표 최고위원의 시국 수습 선언, 소위 “6·29 선언”을 발표했다. 이 선언을 통해 대통령 직선제를 공약으로 하는 대통령 직선제 개헌을 추진하고, 김대중의 사면·복권 등 민주화 조치를 실행할 것을 표명했다.[2]6·29 선언은 이틀 뒤 전두환 대통령에 의해 공식적으로 승인되었다. 6월 30일, 노태우 대표는 전두환 대통령에게 건의하였고, 7월 1일 대통령이 이를 수용함으로써 대통령 직선제를 중심으로 한 민주화가 실현되는 계기가 되었다.[2]

4. 항쟁 이후

6월 항쟁 이후 명동성당 농성자들은 사제단의 뜻을 받아들여 해산했다.[64] 이들은 농성 해산 성명을 발표하고 해산식을 가졌다.[64]

그러나 서울을 비롯한 전국 각지에서 산발적인 시위가 계속되었다. 서울 명동과 일부 대학, 부산, 대전, 대구 등지에서 학생들의 시위가 이어졌다.[64]

4. 1. 6·29 선언과 직선제 개헌

노태우 민주정의당 대표의 6·29 수습 선언 이후 전두환이 몰락하게 됨과 동시에 대통령 직선제 개헌이 본격적으로 추진되었고, 1987년 10월[71], 제6공화국 새 헌법 개정을 위한 국민투표를 거쳐 대통령 직선제 개헌이 이루어졌다.

6·29 선언 이후 헌법 개정 절차가 본격적으로 시작되었다. 10월 12일 개헌안이 통과되었고, 10월 28일 실시된 국민투표에서 찬성률 94.4%로 개정이 승인되었다. 노태우 대통령 취임일인 1988년 2월 25일 공식적으로 발효되었다.

제10호 헌법은 시민의 권리를 강화했다. 천부적 권리와 법적 권리가 명시적으로 규정되었고, 대통령 직선제가 시행되었으며, 대한민국 국회의 권한이 강화되는 방향으로 대통령의 권한이 축소되었다.[15][32]

6·29 선언을 받아들여 정부는 7월 9일 김대중(민주화추진협의회 공동의장)을 포함한 정치범들의 사면·복권을 발표했다. 여야는 헌법 개정 작업에 착수하여, 대통령 직선제 도입을 중심으로 하는 개헌안은 10월 12일 국회를 통과했고, 같은 달 27일에 실시된 국민투표에서 90% 이상의 찬성을 얻어 확정되었다. 29일 제6공화국 헌법이 공포되었다.

4. 2. 1987년 대통령 선거와 민주주의의 과제

6·29 수습 선언으로 전두환이 몰락하고 직선제 개헌이 본격적으로 추진되어, 1987년 10월[71] 제6공화국 새 헌법 개정을 위한 국민투표를 거쳐 대통령 직선제 개헌이 이루어졌다.16년 만에 대통령 직선제가 실시되었지만, 야당의 중심이었던 김대중 통일민주당 고문과 김영삼 통일민주당 총재는 대통령 후보 출마를 놓고 1987년 10월에 분열하여 독자 출마를 강행했다.

결국 6월 항쟁의 민주세력 통합은 불발되었고, 12월 16일 제13대 대통령 선거에서 민주정의당 노태우 후보가 당선되었다.

노태우는 6월 10일 민주정의당 대통령 후보 지명을 유지했다. 김대중과 김영삼의 단일화 실패와 결선 투표 제도 도입 불가는 야당 분열로 이어져 그의 입지를 크게 개선했다.[3]

1987년 11월, 대한항공 858편이 이라크 바그다드에서 서울로 향하던 중 태국 방콕 상공에서 폭발했다. 이 사건은 북한의 음모로 밝혀졌고, 테러 가담자 김현희가 선거 전날 서울에 도착하면서 노태우에게 유리한 환경이 조성되었다.[33] 해제된 문서에 따르면 전두환 정부는 김현희의 선거 전 송환을 보장하여 정치적 이득을 위해 이 사건을 의도적으로 이용했다.[34]

12월 16일 선거에서 노태우는 36.6%의 득표율로 대통령에 당선되었으며, 투표율은 89.2%였다. 김영삼(28%)과 김대중(27%)에게 야당 표가 분산되었다. 이 선거로 제6공화국이 시작되었다.

4. 3. 1987년 노동자 대투쟁

1987년 이전, 대한민국의 노동 운동은 오랫동안 군사 독재 정권에 대한 반대 운동에서 중요한 역할을 해왔다. 1987년 6월에 노동 운동이 수행한 역할은 노동 운동을 더욱 고무시켰고, 그들의 입지를 강화할 수 있도록 했다.[31] 6월 항쟁 이후, 현대 엔진 노동조합이 7월 5일 울산에서 설립되었다. 전국적으로 많은 노동자들이 노동조합을 설립하고 파업과 직장폐쇄 등 더 나은 근무 조건을 요구하는 행동을 시작했다. 1년 만에 약 70만 명의 노동자를 대표하는 4,000개의 새로운 노동조합이 설립되었고, 노조 가입자 수는 1986년 106만 명에서 1990년 198만 명으로 증가했다. 대우 노동자 이석규 씨는 8월 22일 최루탄에 맞아 사망했고, 현대 노동자들은 9월 2일 울산 시청을 점거했다. 9월 29일 정부는 노동자들을 "중산층"으로 만들기 위한 조치를 취할 것이라고 발표했다. 6월 29일부터 9월 15일까지 정부가 집계한 노동 분쟁은 총 3,492건이며, 이 기간 동안 하루 평균 44건의 쟁의행위가 발생했다.

5. 항쟁의 의의

민정당 대선 후보였던 노태우는 전두환에게 직선제 개헌안을 수용할 것을 건의하여 승낙을 받아냈다. 이후 노태우는 대통령 선거 직선제 개헌, 김대중 사면복권 및 구속자 석방, 사면, 감형 등 야당과 재야 세력이 주장해온 헌법 개헌 등의 한국의 민주화를 위한 요구를 대폭 수용하고 대통령 선거를 직선제 형태로 하는 내용의 8개항의 시국수습방안(6·29 선언)을 발표한다.[70] 이것으로 제5공화국의 정직선제 개헌을 하고 새 헌법에 의한 대통령 선거를 통해서 1988년 2월 평화적인 정부이양을 실행하도록 하였다.

6·29 선언의 주요 내용은 다음과 같다.

| 내용 |

|---|

| 대통령 선거법을 개정하여 자유로운 출마와 공정한 경쟁을 보장하고, 국민의 올바른 심판을 받을 수 있도록 한다. |

| 정치권을 비롯한 모든 분야에서 반목과 대결을 없애고 국민적 화해와 대단결을 도모한다. |

| 인간의 존엄성을 더욱 존중하고, 국민 개개인의 기본적 인권을 최대한 신장한다. |

| 언론자유를 창달하기 위해 관련 제도와 관행을 획기적으로 개선한다. |

| 사회 각 부분의 자치와 자율을 최대한 보장한다. |

| 건전한 정당 활동을 보장하고 대화와 타협의 정치풍토를 조성한다. |

| 밝고 맑은 사회 건설을 위해 과감한 사회 정화 조치를 강구한다. |

민주헌법쟁취국민운동본부와 재야 단체는 즉각적인 개헌 작업 착수와 전원 석방 및 수배 해제를 촉구하는 성명을 발표했다.

5. 1. 민주주의 발전의 기폭제

6월 항쟁은 군사 독재 정치를 종식시키고 민주주의 이념과 제도가 뿌리내리는 결정적인 계기가 되었다.[72] 노동자, 학생, 시민, 빈민, 농민 등 사회 각계각층이 참여한 투쟁이었으며, 이 과정에서 참여한 모든 사람들이 각성하고 조직적인 힘을 발휘하는 계기가 되었다.[72] 특히, 7월과 8월, 9월의 노동자 대투쟁은 노동자의 사회적 위상을 급격하게 높이는 결과를 가져왔다.[72]박종철 고문치사 사건과 관련된 은폐 공작이 발각되면서 정권의 도덕성에 대한 비판이 고조되었고,[43] 천주교정의구현전국사제단의 김승훈 신부가 박종철 고문치사 사건에 대한 추가적인 진실을 밝히면서 정권에 대한 국민의 불신이 커졌다.[44] 이러한 상황에서 1987년 5월 27일, "민주헌법쟁취국민운동본부"(약칭 국민운동본부)가 결성되어 4·13 헌법수호조치 철폐와 대통령 직선제 개헌을 요구하며 국민적 지지를 확보했다.

6월 민주 항쟁은 학생운동권, 재야 인사, 야당 세력이 민주대연합이라는 큰 틀 아래 일치단결하여 민주화 운동을 전개했기에, 정권 여당 측의 6·29 선언을 이끌어내고 민주화를 실현할 수 있었다. 샐러리맨과 상인 등 각계각층의 일반 시민들이 민주화 요구에 참여한 것도 큰 영향을 미쳤다.

서울올림픽을 앞두고 강경 조치를 취하기 어려웠던 전두환 정권의 상황과, 미국 레이건 대통령의 친서를 통한 계엄령 선포 반대 및 민주화 촉구도 큰 영향을 미쳤다.[45] 군부 내부에서도 강경 조치에 반대하는 의견이 제기되었는데, 특수전사령관 민병돈 중장과 국군보안사령관 고명승 중장은 계엄령 발표 및 강경 진압에 반대하며 쿠데타 계획을 세우기도 했다.[45]

6·29 선언을 통해 "신군부" 세력이 민주화 이후에도 정치 세력의 일원으로 참여할 수 있게 되었고, 권위주의 정권에서 민주주의 체제로의 원활한 이행을 가능하게 했다는 점도 주목할 만하다.

5. 2. 사회 각계각층의 참여와 연대

6월 항쟁은 노동자, 학생, 시민, 빈민, 농민 등 사회 전반에 걸쳐 전개된 투쟁이었고, 이 과정에서 각계각층의 사람들이 각성하고 조직적인 힘을 발휘하는 계기가 되었다.[72] 특히, 7월과 8월, 9월의 노동자 대투쟁은 노동자의 사회적 위상을 급격하게 높이는 결과를 가져왔다.[72]5월 27일에는 야당을 포함한 광범위한 반정부 세력을 결집한 "민주헌법쟁취국민운동본부" (약칭 국민운동본부)가 결성되어 4·13 헌법수호조치 철폐와 대통령 직선제 개헌을 요구하며 국민적 지지를 확보했다. 국민운동본부가 결성되기 전인 5월 18일에는 천주교정의구현전국사제단 김승훈 신부가 박종철 고문치사 사건의 진실을 밝히면서[44] 정권에 대한 불신이 커졌다.

6월 민주 항쟁에서는 학생운동권, 재야 인사, 야당 세력이 민주대연합이라는 큰 틀 아래 일치단결하여 민주화 운동을 전개했다. 학생들은 국민운동본부의 지휘 아래 조직적인 운동을 대규모로 전개했다. 또한, 샐러리맨, 상인 등 일반 시민들이 다수 참여하여 민주화 요구가 폭넓은 국민적 요구임을 보여주었다.

5. 3. 한국 사회 운동의 분수령

6월 항쟁은 군사 독재 정치가 종식되는 계기가 되었다. 형식적으로는 노태우 정권의 출범으로 이어져 군사주의가 완전히 끝났다고 보기는 어렵지만, 정치·사회·문화적으로 민주주의 이념과 제도가 뿌리내리는 결정적 계기가 되었고, 각계각층의 민주적인 시민운동이 비약적으로 발전하는 계기가 되었다.[72] 6월 항쟁은 노동자, 학생, 시민, 빈민, 농민 등이 사회 전반에 걸쳐 전 지역적으로 전개한 투쟁이었고, 항쟁의 전 과정은 참여한 모든 사람들이 각성하고 조직적인 힘을 발휘하는 계기가 되었다. 특히, 노조를 통해 조직화되어 나타난 7월과 8월, 9월의 노동자 대투쟁은 향후 노동자의 사회적 위상을 급격하게 끌어올리는 결과를 가져왔고 사회적으로 주목할 만한 현상이 되었다.[72]6월 민주 항쟁 결과, 정권 여당 측의 「6·29 선언」을 이끌어내어 민주화가 실현된 큰 이유는 학생운동권과 재야 인사, 야당 세력이 '민주대연합'이라는 큰 틀 아래 일치단결하여 민주화 운동을 전개했기 때문이다. 전통적으로 학생운동권과 야당 세력은 방침을 둘러싸고 대립과 갈등을 빚기도 했지만, 6월 항쟁에서는 운동의 지휘부 역할을 한 국민운동본부에 학생들이 발맞추면서 조직적인 운동을 대규모로 전개할 수 있었다. 동시에 6월 항쟁에서는 그동안 학생과 재야 지식인들이 주도했던 데모에 샐러리맨과 상인 등 각계각층의 일반 시민들이 다수 참여하여 민주화 요구가 폭넓은 국민적 요구임을 보여주는 데 큰 효과가 있었다.

전두환 정권도 이듬해 서울올림픽을 앞두고 강경 조치를 취하기 어려워졌을 뿐만 아니라, 정권의 후원자였던 미국도 레이건 대통령이 친서를 보내 계엄령 선포에 반대하고 민주화를 촉진하도록 촉구한 것도 큰 영향을 미쳤다.[45] 군부 내부에서도 강경 조치에 반대하는 의견이 제기되었다. 당시 군의 주류는 전두환 등이 군 시절 결성한 비밀 조직인 “하나회” 회원들이 차지하고 있었는데, 육군 특수전사령관인 민병돈 중장은 “광주 사태와 같은 일이 서울에서 일어나면 국가가 멸망한다”며, 국군보안사령관 고명승 중장과 함께 계엄령 발표 및 강경 진압에 반대하고, 만약 정권이 강경 조치 철회를 거부할 경우에 대비하여 대통령 관저를 장악하는 쿠데타 계획을 세웠다.[45]

정권 여당이 반정부 세력에 양보하는 형식으로 「6·29 선언」을 발표함으로써, 1960년 4·19 혁명 때와 달리 “신군부” 세력이 민주화 이후에도 정치 세력(정당)의 일원으로 참여할 수 있게 되었을 뿐만 아니라, 권위주의 정권에서 민주주의 체제로의 원활한 이행을 가능하게 한 점도 지적할 수 있다.

참조

[1]

웹사이트

6월항쟁 (六月抗爭)

https://encykorea.ak[...]

2023-08-15

[2]

뉴스

Korea Student's Death Sparks Clash in Seoul : Police Disperse Demonstration With Tear Gas; Protesters Spurn Ruling Party's Condolences

https://www.latimes.[...]

2023-07-27

[3]

논문

If At First You Don't Succeed: The Puzzle of South Korea's Democratic Transition

https://web.archive.[...]

2011-02-05

[4]

논문

Let the Games Begin: Politics of Olympic Games in Mexico and South Korea

http://journals.sage[...]

2011-09-01

[5]

논문

Democracy and Peace in Korea Twenty Years After June 1987: Where Are We Now, and Where Do We Go from Here?

https://apjjf.org/-N[...]

2007-06-04

[6]

서적

A Troubled Peace: U.S. Policy and the Two Koreas

https://books.google[...]

JHU Press

[7]

뉴스

Around the World; Seoul Students Occupy U.S. Cultural Center

https://www.nytimes.[...]

2023-08-27

[8]

보고서

Korean Affairs Report

https://apps.dtic.mi[...]

United States Joint Publications Research Service

2023-08-27

[9]

논문

University Students in South Korean Politics : Patterns of Radicalization in the 1980s

https://www.jstor.or[...]

1987-01-01

[10]

뉴스

Seoul Student's Torture Death Changes Political Landscape

https://www.nytimes.[...]

2018-04-25

[11]

뉴스

1987: S Korea clashes over student death

http://news.bbc.co.u[...]

2023-08-08

[12]

웹사이트

이근안과 박처원, 그리고 노덕술

https://h21.hani.co.[...]

2023-08-08

[13]

웹사이트

Yonsei student's ultimate sacrifice gets due tribute

https://koreajoongan[...]

2023-08-10

[14]

웹사이트

이한열 기념사업회

http://www.leememori[...]

2021-11-26

[15]

웹사이트

Constitutional History of Korea

https://constitution[...]

2023-08-11

[16]

웹사이트

[6.10 민정당전당대회]전당대회 및 대통령후보 지명대회[강성구]

https://web.archive.[...]

2023-08-16

[17]

웹사이트

6월항쟁 타임라인

https://www.610.or.k[...]

2023-07-20

[18]

뉴스

Violent Protests Rock South Korea

https://web.archive.[...]

2023-08-15

[19]

뉴스

Asians Pay Tribute to the Pope

https://web.archive.[...]

2023-08-20

[20]

웹사이트

Cardinal Kim Su-hwan who led major changes in Catholic Church

https://www.koreatim[...]

2023-08-20

[21]

웹사이트

치안본부, 야권집회 불법으로 간주. 질서 파괴 엄단[김진원]

https://web.archive.[...]

2023-10-22

[22]

뉴스

Street Protests by South Koreans Resume and Grow

https://web.archive.[...]

2023-08-10

[23]

웹사이트

촛불을 만든 6월의 기억

https://h21.hani.co.[...]

2023-08-08

[24]

웹사이트

당시 청소년 참가자가 전하는 투쟁 참가 경험

https://wspaper.org/[...]

2023-08-08

[25]

뉴스

S. Korean Protests Grow in Provincial Cities, Main Street in Taejon becomes War Zone

https://www.washingt[...]

2023-08-08

[26]

웹사이트

최루탄 추방의 날, 최루탄에 희생된 이태춘 열사

https://archives.kde[...]

2023-07-27

[27]

뉴스

Fury and Turmoil: Days the Shook Korea

https://web.archive.[...]

2023-08-20

[28]

웹사이트

[뭐라노] '부산 미래유산' 선정됐지만 넝쿨에 가려진 이태춘 열사 벽화

https://www.kookje.c[...]

2023-08-01

[29]

뉴스

Protesters Defy Korea Warning : Rioting Continues; Chun's Heir Hints at Withdrawal

https://www.latimes.[...]

2023-10-22

[30]

웹사이트

84. 6·18 최루탄 추방대회와 6·26 평화대행진

https://www.khan.co.[...]

2023-07-27

[31]

웹사이트

Great Labor Uprising of summer 1987

https://www.koreatim[...]

2023-08-08

[32]

위키소스

Constitution of the Republic of Korea (1987)

1987-10-29

[33]

뉴스

KAL Flight Emerging as S. Korea Issue

https://www.washingt[...]

2023-08-10

[34]

웹사이트

Chun Doo-hwan regime sought political gains from KAL terror incident: diplomatic documents

https://en.yna.co.kr[...]

2023-08-10

[35]

웹사이트

10 Movies About South Korea's Democratization

https://www.cinemaes[...]

2023-08-15

[36]

웹사이트

<인터뷰> 6.10 만화 '100 °C' 작가 최규석

https://www.yna.co.k[...]

2009-06-10

[37]

웹사이트

100 °C: South Korea's 1987 Democracy Movement

https://uhpress.hawa[...]

2022-07-19

[38]

웹사이트

Korean Cinema Looks Back at 1987, When Students Died and Democracy Was Born

https://blog.larevie[...]

2017-12-31

[39]

웹사이트

JTBC doubles down on denial of history distortion

https://www.koreaher[...]

2021-03-31

[40]

웹사이트

역사왜곡 논란 '설강화' 두고 해외 팬들도 "이런 드라마인 줄 몰랐다"

https://www.hankooki[...]

2021-12-21

[41]

웹사이트

설강화: K-드라마, 창작의 자유와 역사 왜곡 논란

https://www.bbc.com/[...]

2021-12-20

[42]

웹페이지

[43]

웹페이지

[44]

웹페이지

[45]

웹사이트

https://www.chosun.c[...]

2023-06-03

[46]

웹페이지

https://encykorea.ak[...]

[47]

웹페이지

https://www.tongilne[...]

[48]

웹페이지

[49]

웹인용

[전두환대통령 특별담화]임기 만료 후 후임자에게 정부 이양

http://imnews.imbc.c[...]

1987-04-13

[50]

웹인용

[전두환대통령 특별담화]대통령 선거인단, 선거 연내 실시 [윤종부]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-04-13

[51]

웹인용

[전두환대통령 특별담화]담화 발표에 국민들 기대 가져[안재기]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-04-13

[52]

웹사이트

시민이쓰는 6월항쟁 - (6) 청춘 불사른 황보영국씨

http://www.busanilbo[...]

2011-11-24

[53]

웹페이지

[54]

웹페이지

[55]

웹페이지

[56]

웹인용

[6.10 민정당전당대회] 전당대회 및 대통령후보 지명대회[강성구]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-10

[57]

웹페이지

[58]

웹인용

치안본부, 야권집회 불법으로 간주. 질서 파괴 엄단[김진원]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-11

[59]

웹인용

오늘 대학생 중심 명동일대 산발적 시위[강성구]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-11

[60]

웹인용

[명동시위]명동성당 시위 사흘째, 도심내 산발적 시위[정태성]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-12

[61]

웹인용

[명동시위]고위시국대책회의, 시위 대책 논의[김석진]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-13

[62]

웹인용

[명동시위]명동성당 농성 나흘째, 결혼식 및 미사 거행[정태성]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-13

[63]

웹인용

[명동시위]명동성당 점거농성 5일째,명동 일대 산발시위[박광온]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-14

[64]

웹인용

[명동시위]명동성당 농성 6일만에 자진 해산[박광온]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-15

[65]

웹인용

지방 산발 시위, 57개 대학 4만여명[강성구]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-16

[66]

웹인용

검찰과 경찰, 6.10 구속자 대폭 석방[문철호]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-16

[67]

웹인용

서울교육대학 무기한 휴업령[유기철]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-16

[68]

웹사이트

“벅찬 승리였고 시린 상처였다”

http://legacy.h21.ha[...]

2016-03-11

[69]

웹사이트

(실록 민주화운동)84. 6·18 최루탄 추방대회와 6·26 평화대행진

http://news.khan.co.[...]

2005-01-05

[70]

웹인용

[6.29선언]직선제 개정관련 특별선언발표[강성구]

http://imnews.imbc.c[...]

1987-06-29

[71]

간행물

대한민국 제6차 국민투표

1987-10-27 # 추정 날짜. 내용만으로 정확한 날짜를 특정할 수 없음. 추가 정보 필요.

[72]

서적

우리역사 이야기3권

돌베개

[73]

웹인용

대학생 10명 중 6명 "6·10항쟁 잘 모릅니다"

http://news.hankooki[...]

2007-05-27

[74]

뉴스

전두환 “군 동원” 엄포에도 국본 “6·26 강행”

https://news.naver.c[...]

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

이 대통령-도올 김용옥 오찬…"비로소 서민 대통령 탄생"

[뉴스토리] 이번 대선 꼭 투표해야 하는 이유…한 장의 투표용지가 가진 무게

송영길 옥중 메시지 "이재명 지지…윤석열 세력 척결해야" | JTBC 뉴스

[Column] A country free from the threat of military coup d’etats

한국 민주주의가 군사 쿠데타의 위협에서 벗어난 과정을 설명하며, 윤석열 대통령의 계엄령 시도를 통해 민주주의가 위협받는 상황을 겪었지만, 헌법적 절차에 따라 극복했음을 이야기한다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com