갑신정변

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

갑신정변은 1884년 급진 개화파가 정권을 장악하기 위해 일으킨 쿠데타이다. 박규수, 오경석 등 북학파의 영향을 받은 개화 사상이 배경이 되었으며, 김옥균, 박영효, 서재필 등이 주도했다. 개화파는 청나라의 세력이 약화된 틈을 타 우정국 개국 축하연을 이용하여 정변을 일으켰으나, 청나라 군대의 개입으로 3일 만에 실패했다. 이로 인해 개화 운동은 좌절되었고, 청나라의 간섭이 더욱 강화되었으며, 일본의 영향력도 커졌다. 갑신정변은 한국 역사에서 근대적 개혁을 시도한 중요한 사건으로 평가받지만, 민중의 지지 부족과 외세 의존 등의 한계로 인해 실패했다는 비판도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1884년 한국 - 조로 수호 통상 조약

조로 수호 통상 조약은 1884년 조선과 러시아 제국 간에 체결된 조약으로, 러시아의 조선 진출 확대와 청나라의 견제 속에서 이루어졌으며, 러시아의 공사 파견을 허용하고 을사늑약 이후에도 효력을 유지했으나, 조선의 취약한 국제적 위상과 대한제국의 비극을 보여주는 사건으로 평가된다. - 1884년 한국 - 조이 수호 통상 조약

조이 수호 통상 조약은 1884년 조선과 이탈리아 간에 체결된 13개 조항의 불평등 조약으로, 이탈리아 공사 파견을 허용했으나 실제로는 중국 상하이 총영사가 대행했고, 1905년 이후에도 효력이 유지되어 조약 내용과 효력에 대한 재평가가 필요하다. - 1884년 분쟁 - 청불 전쟁

청불 전쟁은 1880년대 프랑스가 베트남을 식민 지배하려는 과정에서 청나라와 무력 충돌한 사건으로, 프랑스의 승리로 끝나 베트남에 대한 프랑스의 보호국 지위를 인정하고 동아시아 국제 질서에 큰 영향을 미쳤다. - 1884년 분쟁 - 박레 매복

박레 매복은 1884년 6월 23일 프랑스군이 통킹 지역 박레에서 청나라 군대의 매복 공격을 받아 청불 전쟁의 직접적인 도화선이 된 사건이다.

| 갑신정변 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 사건명 | 갑신정변 |

| 다른 이름 | 갑신혁명 |

| 로마자 표기 | Gapsinjeongbyeon, Gapsinhyeongmyeong |

| 날짜 | 1884년 12월 4일 – 1884년 12월 6일 |

| 장소 | 한성부, 조선 (현재 서울, 대한민국) |

| 결과 | 쿠데타 실패 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 급진개화파 일본 제국 지원 |

| 교전국 2 | 수구파 조선 정부 청나라 지원 |

| 지휘관 | |

| 지휘관 1 | 김옥균 박영효 서재필 다케조에 신이치로 |

| 지휘관 2 | 고종 명성황후 민영익 위안스카이 |

| 병력 | |

| 병력 1 | 개화당 병력 100명 일본군 200명 |

| 병력 2 | 조선군 100명 청군 1500명 |

| 관련 인물 | |

| 개화파 주요 인물 | 홍영식 서재창 박영교 서광범 윤웅렬 윤치호 이규완 정난교 유혁로 신응희 신복모 윤경순 윤경완 변수 |

| 일본군 주요 인물 | 시마무라 히사시 데라우치 마사타케 |

| 수구파 주요 인물 | 이조연 한규직 윤태준 조영하 심상훈 남정철 서상우 조병호 민태호 민영목 민응식 목인덕 |

| 청나라 주요 인물 | 이홍장 원세개 오조유 진수당 섭지초 |

| 기타 | |

| |

2. 역사적 배경

1882년 임오군란 이후 조선의 초기 개혁 노력은 크게 좌절되었다. 이 사건을 계기로 청나라는 조선 내정에 직접 간섭하며 조선 정부에 대한 상당한 영향력을 얻기 위한 여러 가지 조치를 취했다.[50]

1882년 10월 4일, 조선 정부는 청나라 상인들이 조선에서 무역을 할 수 있도록 허용하고, 일본인과 서구인에 비해 상당한 이점을 부여하는 조청상민수륙무역장정을 체결했다. 이 규정은 청나라에 민사 및 형사 사건에 대한 일방적인 치외법권 특권을 부여했다.[1][2] 12월에는 외아문(외무부)과 내아문(내무부)이라는 두 개의 고위 관청이 설립되었다. 외아문은 외교 및 무역을, 내아문은 군사 및 내정을 담당했다. 청나라의 권고에 따라 독일인 파울 게오르크 폰 묄렌도르프와 청나라 외교관 마건중이 외아문 고문으로 임명되었다.

원세개에 의해 청나라식으로 훈련받은 새로운 조선 군대인 경군영(경비대 사령부)도 창설되었다. 청나라는 1883년 묄렌도르프를 수장으로 하는 조선 해관 총세무사를 감독했다. 조선은 다시 청나라의 조공국이 되었고, 고종은 청나라의 승인 없이는 외교관을 임명할 수 없었으며, 청나라의 이익을 보호하기 위해 서울에 주둔군이 배치되었다.

1882년 임오군란을 계기로 청나라와 일본 제국이 대립하게 되었다. 흥선대원군의 쇄국정책에 반대하던 민씨 일가는 청나라에 의존하는 보수 세력이 되었으며, 민영익, 민승호 등과 김홍집, 김만식, 어윤중 등이 사대당에 속하였다.

1880년대 초, 조선의 여론은 청의 책봉국으로서의 지위 유지를 중시하는 수구파(사대당)와 조선의 근대화를 추진하는 개화파로 나뉘었다. 개화파는 다시, 국제 정세의 변화를 직시하여, 이미 붕괴 위기에 놓여 있는 청과의 종속 관계에 의존하기보다는 이를 타파하고 독립 근대 국가의 건설을 도모해야 한다고 주장하는 급진 개화파(독립당)와, 보다 온건하고 중간파라고 할 수 있는 친청 개화파(사대당)로 나뉘었다.[7] 친청 개화파는 청나라와 조선의 종속 관계와 열강의 국제 관계를 대립적으로 보는 것이 아니라, 두 가지가 공존하는 가운데 자신의 근대화를 추진하려는 것이었고, 민씨 정권의 입장은 여기에 가까웠다.[7][8] 한편 급진 개화파는 조선 근대화의 모델로 메이지 유신 이후 일본을 배우고, 일본의 협력을 얻으면서 자주 독립적인 국가를 목표로 하는 입장이었으며, 김옥균과 박영효 등 젊은 관료들이 여기에 속했다.[8]

1882년 7월 임오군란의 결과, 민씨 정권은 사대주의적인 자세를 강화하고, 청나라 보호 아래의 개화 정책이라는 노선이 확정되었다.[9][10] 그 결과, 지금까지 “위정척사”를 내걸고 척양주의자와 대립해 온 개화파는 청나라 중시 그룹과 일본과의 연계를 강화하려는 그룹으로 분열되었다.[9] 1876년의 강화도 조약 체결로 조선을 개국으로 이끌었던 일본이었지만, 군란 이후 청나라와 조선이 맺은 조청상민수륙무역장정에 의해 강화도 조약의 규정은 공동화되었고, 조선 정부에 대한 영향력은 그만큼 감소했다.[11] 김홍집, 김윤식, 어윤중 등은 청나라 주도의 근대화를 지지하고, 민씨 정권과의 연계를 강화하게 되었다.[11]

2. 1. 개화 사상의 대두

1874년 흥선대원군의 실각 이후 1876년 2월 27일 일본과 강화도 조약을 맺으면서 개화 사상이 대두되기 시작했다.[46] 일본은 1875년 2월부터 군함을 이끌고 동해와 남해, 황해 등에서 무력 시위를 벌였다.[46] 1876년 2월 27일 강화도에서 조일수호조규가 체결되면서 제물포항이 개항되고, 이후 부산과 원산항도 개항되었다.[46]흥선대원군 집권 시기부터 북학파인 박규수, 유대치, 오경석 등은 외국 문물을 적극적으로 받아들여야 한다고 주장했고, 이들은 개화파를 형성했다. 박규수와 유대치의 문인인 김홍집, 김윤식 등은 이들의 개화 사상을 정책적으로 반영하려고 시도하였다.

고종의 친정이 시작되자 정권은 사실상 왕비 민씨의 척족들이 장악했다. 민씨 척족들은 흥선대원군의 강력한 쇄국 정책과는 달리, 대외 개방에 대한 여론이 높아지자 1874년 11월 대원군이 물러나고 점차 개방 정책으로 전환했다.[46]

이때 박규수, 오경석, 김홍집, 김윤식, 어윤중 등은 고종에게 일본 측의 부당한 요구를 먼저 알아보고 대응해도 늦지 않다고 주장했고, 조정 대신들은 이들이 매국노라며 흥선대원군의 쇄국 정책을 옹호했다.

일본은 조선군의 발포를 빌미로 영종도를 공격했고, 조선군은 패배했다. 일본군은 영종도를 점거했다가 조선의 반발로 물러났지만, 조선 영해에서 무력 시위를 벌이며 개항을 요구했다. 결국 1876년 2월 강화도에서 조일수호조규가 체결되어 제물포항, 부산, 원산항이 개항되었다.[46]

노론 북학파의 학통과 정치사상을 계승한 이들은 문호개방을 전후하여 박규수, 오경석, 유대치를 중심으로 적극적이고 조직적인 활동을 시작했다. 김윤식, 김홍집, 어윤중 등의 문인들을 길러냈고, 1870년대 개항기에는 김옥균, 홍영식, 박영교, 박영효, 서광범, 서재창, 서재필, 유길준, 윤웅렬, 윤치호 등 젊은 문인들을 배출했다. 이들은 1880년대 이후 하나의 정치세력을 형성하여 개항론을 주장하며 정부의 개화정책을 뒷받침했다.

일본과 수교 이후 고종은 미국, 프랑스, 러시아 등 서구 열강과도 조약을 맺고 통상 관계를 맺는 개항 정책을 실시하였다.[47] 박규수, 오경석 등은 청나라뿐만 아니라 서양의 기술도 배워야 한다고 주장하였다.

조선 후기, 청나라를 통해 서구 문물이 유입되었고, 일부 중인층 지식인과 서자들은 권리를 요구하는 등 봉건체제를 벗어나 근대사회로 나아가려는 움직임이 있었다. 또한, 서구 열강의 침략 위협 속에서 개방 요구가 높아졌고, 사대부와 지식인층은 조선 정부에 대안을 요구하였다.

노론 내 비주류인 북학파와 소론 양명학파 외에도 일부 관료와 중인 출신 지식인들[48] 사이에서는 조선 사회의 모순과 신분제도의 불합리성을 인식하고 외국 문물 개방을 통해 사회 변화를 이끌려는 개화 사상이 형성되었다.

문명개화를 통해 나라를 보존할 수 있다고 생각한 개화사상의 선구자는 박규수, 오경석, 유홍기(유대치) 등이다.[49] 박지원과 그의 문도들인 박제가, 홍대용, 김정희 등은 노론 내 북학파를 구성했다. 박규수, 유대치, 오경석 등은 청나라가 아닌 서양의 학문을 직접 받아들여야 한다고 주장했다.

박규수는 박지원의 손자로, 제너럴셔먼호 사건 때 평안감사를 지냈고, 1862년 진주민란 때 안핵사로 파견되었던 인물이다. 1872년 청나라 방문 이후 국제정세에 관심을 갖고 서양 문명을 받아들여야 한다고 생각했다. 그의 사랑방에는 박영효, 김옥균, 김윤식, 유길준 등이 드나들었다.[49]

오경석은 역관으로 청나라를 왕래하며 새로운 변화에 민감하게 반응했다. 실학자이자 김정희의 제자로 금석학에 조예가 깊었다. 오경석은 친구 유홍기에게 새로운 사상을 전파했다.[49] 김정희는 박지원의 문하생이었다.

유홍기는 한의원으로 '산림정승'이라는 별칭을 얻었다. 그는 관직에 나가지 않았지만 학식과 인격이 뛰어나고 교양이 깊은 인물이었다.[49] 유대치는 사대부 신분이었지만 오경석 등 중인 계층과도 교류했다. 오경석, 유홍기는 양반 자제들을 개화 사상으로 무장시켜야 한다고 생각하고 김옥균, 박영효, 서광범, 서재필, 윤치호, 홍영식, 김윤식 등 유망한 청년들을 양성했다. 이들은 신사유람단, 영선사의 일원으로 일본과 청국을 방문하며 개화정책의 핵심세력으로 성장했다.[49]

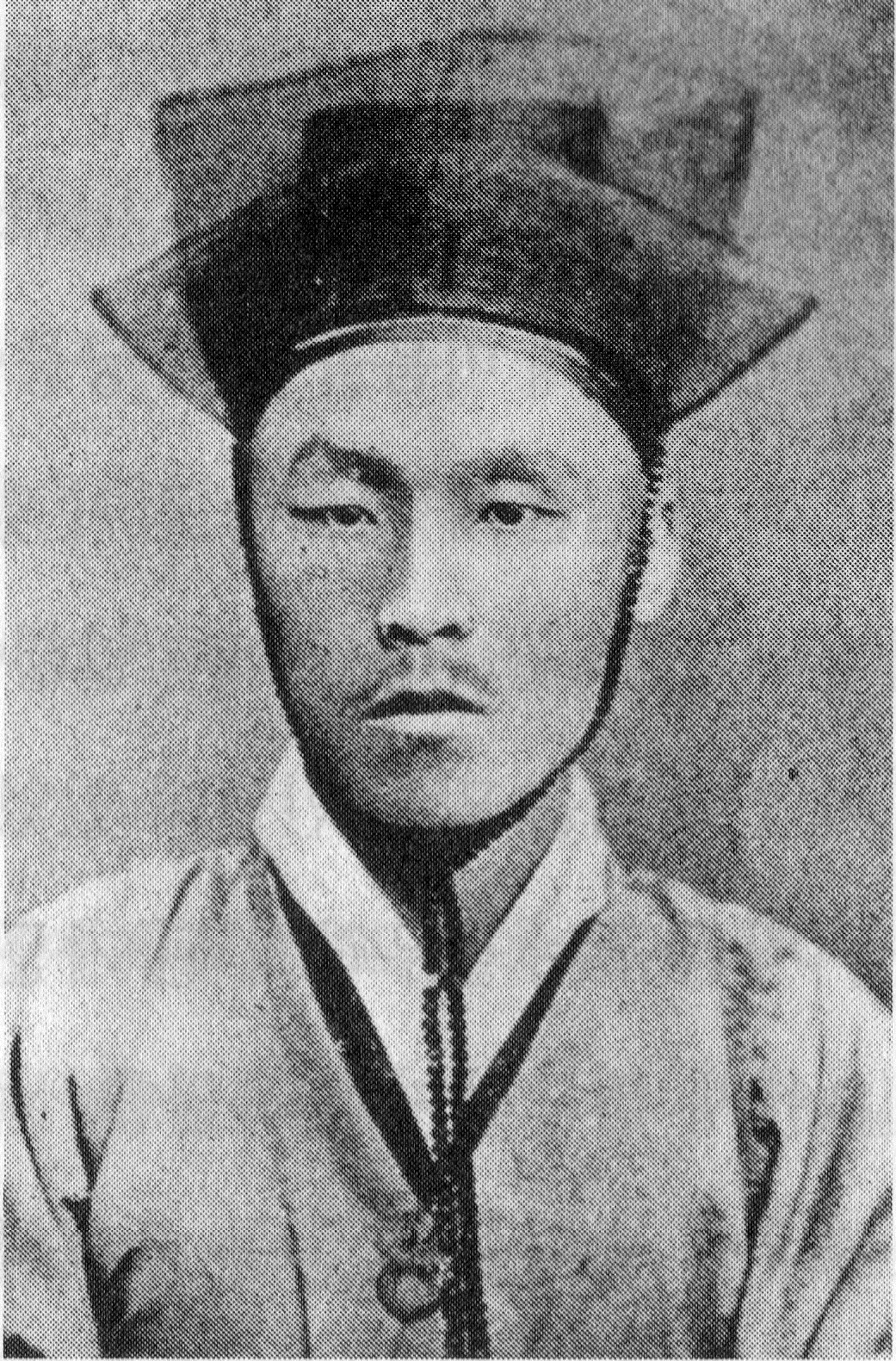

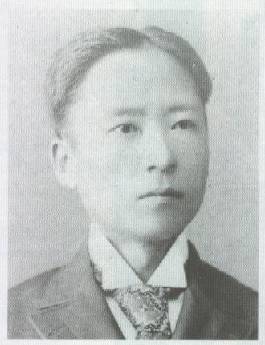

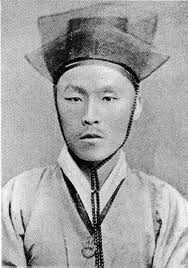

개화당에는 개혁가들이 모여들었지만, 제한적인 개혁 규모와 속도에 좌절감을 느꼈다. 개화당원들은 젊고 교육 수준이 높은 양반 출신으로, 메이지 시대 일본의 발전에 감명을 받고 이를 본받고자 했다. 주요 인물로는 김옥균, 박영효, 홍영식, 서광범, 소재필 등이 있었다. 박영효는 왕족 관련 명문가 출신(23세), 홍영식(29세), 서광범(25세), 소재필(20세)이었고, 김옥균은 33세로 가장 연장자였다.

이들은 모두 일본에서 일정 기간 체류했다. 1882년 박영효는 임오군란 사과 사절단의 일원으로 일본에 파견되었고, 김옥균, 서광범과 동행했다. 김옥균은 후쿠자와 유키치 등 일본 근대화 사상가들의 영향을 받았다. 김옥균은 일본 유학 중 유력 인사들과 친분을 쌓았고, 사실상 개화당의 지도자였다. 이들은 민족주의적 성향이 강했으며, 조선 내정에 대한 중국의 간섭을 종식시키고 진정한 독립을 원했다.

1880년대 초, 조선의 여론은 청의 책봉국 지위 유지를 중시하는 수구파(사대당)와 조선의 근대화를 추진하는 개화파로 나뉘었다. 개화파는 다시 청과의 종속 관계를 타파하고 독립 근대 국가 건설을 주장하는 급진 개화파(독립당)와, 청과의 관계 속에서 근대화를 추진하려는 친청 개화파(사대당)로 나뉘었다.[7] 친청 개화파는 민씨 정권의 입장과 유사했다.[7][8] 급진 개화파는 메이지 유신 이후 일본을 모델로 삼고 일본의 협력을 얻어 자주 독립 국가를 건설하려는 입장이었고, 김옥균, 박영효 등이 여기에 속했다.[8]

1882년 임오군란 이후, 민씨 정권은 사대주의적 자세를 강화하고 청의 보호 아래 개화 정책을 추진했다.[9][10] 그 결과, 개화파는 청 중시 그룹과 일본 연계 강화 그룹으로 분열되었다.[9] 1876년 강화도 조약 체결로 조선을 개국으로 이끌었던 일본은, 군란 이후 청과 조선이 맺은 조청상민수륙무역장정으로 인해 영향력이 감소했다.[11] 김홍집(후의 김홍집), 김윤식, 어윤중 등은 청 주도의 근대화를 지지하고 민씨 정권과 연계를 강화했다.[11]

2. 2. 개화파의 형성과 분열

1874년 흥선대원군이 실각하고 1876년 일본과 강화도 조약을 맺으면서 조선은 개항을 맞이했다.[46] 개항 이후, 위정척사 세력의 반발은 거세졌고, 1882년 임오군란으로 흥선대원군이 잠시 권력을 잡기도 했지만, 명성황후는 청나라 군대를 끌어들여 대원군을 몰아냈다. 이후 조선은 청나라의 내정 간섭을 받게 되었고, 이에 불만을 품은 북학파의 후예인 개화파는 청나라의 속국에서 벗어나야 한다고 주장했다.대원군 시절부터 북학파인 박규수, 유대치, 오경석 등은 외국 문물을 적극적으로 받아들여야 한다고 주장하며 개화파를 형성했다. 이들의 제자인 김홍집, 김윤식 등은 개화 사상을 정책에 반영하려 노력했다.

고종의 친정이 시작되자, 왕비 민씨의 친척들이 권력을 장악했다. 민씨 척족들은 흥선대원군의 쇄국 정책과는 달리, 대외 개방 여론과 운요호 사건 이후 일본의 무력 시위에 직면하여 개방 정책으로 선회했다. 1874년 대원군이 물러나면서 대외 개방 여론이 높아졌고, 일본은 1875년부터 군함을 동원해 무력 시위를 벌였다.[46] 결국 강화도에서 강화도 조약이 체결되어 제물포항을 비롯한 항구들이 개항되었다.[46]

박규수, 오경석, 김홍집, 김윤식, 어윤중 등은 고종에게 일본의 요구를 알아보고 대응해야 한다고 주장했지만, 조정 대신들은 이들을 매국노로 몰아세우며 흥선대원군의 쇄국 정책을 옹호했다.

일본은 조선군의 발포를 빌미로 영종도를 공격했고, 조선군은 패배했다. 일본군은 영종도를 점거하고 무력 시위를 계속하며 개항을 요구했고, 결국 1876년 강화도 조약이 체결되어 제물포항 등이 개항되었다.[46]

지방 유생들과 화서 이항로 학파 사람들은 박규수, 오경석, 김홍집, 김윤식 등을 매국노로 비난하며 처벌을 요구하는 상소를 올렸다. 영남 남인들 역시 이들을 규탄하는 상소를 올렸다.

임오군란 이후, 청과 일본의 대립 속에 흥선대원군의 쇄국정책에 반대하던 민씨 세력은 청나라에 의존하는 보수 세력(사대당)이 되었다. 민영익, 민승호, 김홍집, 김만식, 어윤중 등이 이에 속했다. 반면, 민씨 일파의 사대정책에 반대하고 일본 제국의 메이지 유신을 본받아 개혁을 추진하려는 세력(독립당 또는 개화당)이 등장했다. 김옥균, 박영효, 홍영식, 서광범, 서재필, 윤웅렬 등이 대표적인 인물이었다.

제물포 조약 이후, 일본에 사절단으로 갔던 박영효 일행은 친일 성향을 가지고 귀국하여 일본의 힘을 빌려 개화와 정치개혁을 추진하고자 했고, 이들 개화파는 민비 중심의 집권 세력과 갈등을 빚었다. 이 대립은 묄렌도르프의 건의로 사대당이 당오전을 발행하여 인플레이션을 야기하고 경제를 혼란시킨 사건으로 더욱 심화되었다.

노론 북학파의 학통과 정치사상을 계승한 이들은 박규수, 오경석, 유대치를 중심으로 개화 운동을 적극적으로 전개했고, 김윤식, 김홍집, 어윤중 등의 문인들을 배출했다. 1870년대 개항기에는 김옥균, 홍영식, 박영교, 박영효, 서광범, 서재창, 서재필, 유길준, 윤웅렬, 윤치호 등 젊은 문인들을 중심으로 1880년대 이후 하나의 정치 세력을 형성하며 개항론을 주장하고 정부의 개화 정책을 지원했다.

일본과 수교 이후, 고종은 미국, 프랑스, 러시아 등 서구 열강과도 조약을 맺고 통상 관계를 맺는 개항 정책을 실시했다.[47] 북학파였던 박규수, 오경석 등은 청나라가 아닌 서양의 기계 기술 등을 배워야 한다고 주장했다.

조선은 관제와 군제를 개혁하고, 신사유람단과 수신사를 일본에 파견하여 새로운 문물을 배우게 했다.[47] 그러나 개항 이후 일본의 침투가 가속화되자, 개화파와 수구파의 대립이 심화되었다. 1881년 황준헌의 조선책략 반포 사건을 계기로 위정척사파는 척사상소운동을 일으켜 민씨 정권을 비판했다.[47]

최익현, 김평묵 등 화서학파, 서원 철폐로 대원군을 증오하던 유림 세력, 영남 남인들은 개화파를 공격했다. 이때 안기영 등 대원군 주변 세력은 고종을 몰아내고 고종의 이복형 이재선을 왕으로 옹립하려는 국왕 폐립운동을 일으켰으나, 사전 발각되었다. 고종과 민씨 일파는 이를 빌미로 척사상소운동을 제압했다.[47]

조선 후기, 조선 사회는 청나라를 통해 서구 문물이 유입되었고, 중인층 지식인과 서자들은 권리를 요구하는 등 봉건 체제를 벗어나 근대 사회로 나아가려는 움직임이 있었다. 하층민들 역시 자신들도 인간임을 주장하기 시작하였다. 정치, 사회적 변화와 더불어, 서구 열강의 침략 위협이 고조되자, 조선 정부에 대안을 요구하는 목소리가 높아졌다.

노론 내 비주류인 북학파와 소론 양명학파 외에도 일부 관료와 중인 출신 지식인들[48] 사이에서는 조선 사회의 모순과 신분 제도의 불합리성을 인식하고, 외국 문물 개방을 통해 사회 변화를 이끌려는 개화 사상이 형성되었다. 개화파는 북학파의 학통을 계승하고, 서구 문물을 받아들여 내외정치의 개혁을 주장하며 결집한 정치 세력이었다.

김옥균은 1880년경 충의계(忠義契)라는 정치 결사 조직을 만들었고, 서재필, 서광범 등이 회원이었다. 충의계는 처음 43명으로 시작했지만, 1884년경에는 약 10명으로 줄었다. 1883년 3월, 박영효는 경기도 광주에서 문하생을 가르치고, 젊은이들을 모아 군사 훈련을 시키며 사병을 양성했다.

1883년, 김옥균 등은 서재필, 서재창 등 14명의 사관 생도들을 일본에 유학 보냈다. 이들은 토야마 육군사관학교에서 단기 군사 훈련을 받고 1884년 7월 귀국했다. 서재필은 신식 군대 결성을 건의했고, 고종은 조련국 설치를 허가하고 서재필을 사관장으로 임명했다. 윤웅렬은 1883년 1월 함경남도병마절도사로 부임하여 북청군과 함흥부 등에서 장정 약 50명을 모집해 신식 군사 훈련을 시켰다. 그러나 윤웅렬은 갑신정변의 기반이 약하다고 판단하여 일부 병력만 이끌고 내려왔다.

제물포 조약 이후, 위정척사파의 반발과 척신 세력의 부패가 심해지자, 개화파는 내부 분열을 겪게 되었다. 임오군란 후, 이들은 온건파와 급진파로 나뉘었다. 온건파는 청을 서양 세력을 막아줄 보호막으로 여겼다.[49]

개화파는 대부분 박규수, 유대치, 오경석의 문하생들이었고, 이동인과도 친분이 있었다. 그러나 개화파 안에서는 개혁 방법에 대한 입장 차이가 있었다. 김홍집, 어윤중, 박정양, 김윤식 등의 온건 개화파는 민씨 정권과 타협하고, 청나라에 대한 사대 외교를 유지하면서 점진적으로 힘을 키워 청나라와의 관계를 끊어야 한다고 주장했다. 반면, 김옥균, 서재필, 홍영식 등 급진 개화파는 청나라와의 사대 관계 청산이 우선이며, 민씨 정권은 타협의 대상이 아닌 타도의 대상으로 규정했다. 온건 개화파와 급진 개화파는 수구파, 척신 처리 방법과 청나라에 대한 사대 교린을 언제 끝내느냐를 놓고 의견이 달랐지만, 위정척사파 축출에는 뜻을 같이했다.

온건파는 청나라의 양무운동을 본따 점진적인 개화를 주장했다. 반면 급진파는 청과 민씨 세력을 제거하고 일본의 메이지 유신을 본따 급속한 개혁을 해야 한다고 주장했다.[51] 급진 개화파의 주장에 대해 온건 개화파는 머뭇거렸고, 개화파 내에서도 갈등이 생겼다. 급진파는 스스로를 개화당 또는 독립당이라 부르고, 온건파를 위정척사파, 민씨 세력과 함께 수구당, 사대당이라고 부르며 공격했다. 김옥균, 박영효, 서재필, 홍영식, 윤웅렬, 유길준, 윤치호, 고영희, 서광범, 서재창, 박영교 등은 급진파, 김홍집, 김윤식, 박정양, 어윤중, 신기선, 이조연, 이시영, 이상재, 김종한, 민영익 등은 온건파에 속했다. 민영익은 민씨 척신 세력과도 연결되는 인물이었다.

1880년대 초, 조선의 여론은 청나라와의 책봉국 관계 유지를 중시하는 수구파(사대당)와 근대화를 추진하는 개화파로 나뉘었다. 개화파는 다시 청나라와의 종속 관계를 타파하고 독립 근대 국가 건설을 주장하는 급진 개화파(독립당)와, 청나라와의 관계 속에서 근대화를 추진하려는 친청 개화파(사대당)로 나뉘었다.[7] 민씨 정권은 친청 개화파에 가까웠다.[7][8] 급진 개화파는 메이지 유신 이후 일본을 배우고, 일본의 협력을 얻어 자주 독립 국가를 목표로 했으며, 김옥균, 박영효 등 젊은 관료들이 여기에 속했다.[8]

1882년 임오군란 이후, 민씨 정권은 사대주의를 강화하고, 청나라 보호 아래 개화 정책을 추진했다.[9][10] 그 결과, 위정척사를 내걸고 척양주의자와 대립해 온 개화파는 청나라 중시 그룹과 일본과의 연계를 강화하려는 그룹으로 분열되었다.[9] 강화도 조약으로 조선을 개국으로 이끌었던 일본은, 군란 이후 청나라와 조선이 맺은 조청상민수륙무역장정으로 인해 조선 정부에 대한 영향력이 감소했다.[11] 김홍집, 김윤식, 어윤중 등은 청나라 주도의 근대화를 지지하고, 민씨 정권과 연계를 강화했다.[11]

2. 3. 임오군란과 청나라의 간섭 강화

1882년 임오군란 이후 조선의 초기 개혁 노력은 크게 좌절되었다.[50] 이 사건으로 청나라는 조선 내정에 직접 간섭하기 시작했다.[50]1882년 10월 4일, 조선 정부는 청나라 상인들이 조선에서 무역을 할 수 있도록 허용하고, 일본과 서구에 비해 상당한 이점을 부여하는 조청상민수륙무역장정을 체결했다. 이 규정은 청나라에 민사 및 형사 사건에 대한 일방적인 치외법권 특권을 부여했다.[1][2] 12월에는 외아문(외무부)과 내아문(내무부)이라는 두 개의 고위 관청이 설립되었다. 외아문은 외교 및 무역을, 내아문은 군사 및 내정을 담당했다. 청나라의 권고에 따라 독일인 파울 게오르크 폰 묄렌도르프와 청나라 외교관 마건중이 외아문 고문으로 임명되었다.

원세개에 의해 청나라식으로 훈련받은 새로운 조선 군대인 경군영(경비대 사령부)도 창설되었다. 청나라는 1883년 묄렌도르프를 수장으로 하는 조선 해관 총세무사를 감독했다. 조선은 다시 청나라의 조공국이 되었고, 고종은 청나라의 승인 없이는 외교관을 임명할 수 없었으며, 청나라의 이익을 보호하기 위해 서울에 주둔군이 배치되었다.

1882년 임오군란을 계기로 청나라와 일본 제국이 대립하게 되었다. 흥선대원군의 쇄국정책에 반대하던 민씨 일가는 청나라에 의존하는 보수 세력이 되었으며, 민영익, 민승호 등과 김홍집, 김만식, 어윤중 등이 사대당에 속하였다.

1880년대 초반, 조선의 여론은 청나라의 책봉국으로서 지위 유지를 중시하는 수구파(사대당)와 조선의 근대화를 추진하는 개화파로 나뉘어 있었다.

3. 정변의 전개 과정

1884년 12월 4일 저녁 우정국(郵政局) 낙성식을 계기로 김옥균 등 개화파는 정변을 일으켰다. 이들은 고종과 민비를 경우궁으로 피신시킨 뒤 민씨 척족들을 축출하거나 일부 처형하고, 12월 6일 오후에는 개혁 정책을 발표했다. 그러나 12월 4일 민씨 정권은 이미 청나라 위안스카이에게 구원을 요청했고, 명성황후는 창덕궁으로 환궁할 것을 주장했다. 김옥균은 일본에 의존했다는 비판을 받기도 한다.[56]

김옥균 등은 우정국 개국 축하연 때 반대 세력을 제거하고 왕과 왕비를 경우궁으로 옮겼다. 민씨 정권은 위안 스카이가 이끄는 청나라 주둔군에 도움을 요청했고, 명성황후는 창덕궁으로 돌아가야 한다고 주장하였다. 김옥균 등은 소수 병력으로 넓은 곳을 지키기 어렵다며 반대했으나, 명성황후의 강력한 요구로 결국 창덕궁으로 환궁하게 되었다. 12월 6일 개화파는 국왕 내외를 대동하여 창덕궁에 돌아갔고, 그날 새벽 정강 정책을 결정했으나, 오후 3시 위안 스카이가 이끄는 청나라 군대 1,500명이 창덕궁에 진입하면서 정변은 3일 만에 진압되었다.[56]

1884년(고종 24년) 12월 4일(음력 10월 17일) 저녁 7시, 우정국(郵政局) 개국 축하 연회가 열렸다. 민영익을 비롯한 여러 요인과 각국 외교관이 참석했다.[54]

(홍영식과 박영효가 중앙, 그밖에 좌우로 좌측은 김홍집, 스커더 홍콩영사, 전승균, 이조연, 목인덕, 담경지 청국공사, 민영익, 한규직, 우측으로는 푸트 공사, 윤치호, 스기무라 일본공사, 김옥균, 일본 통역, 민병석, 진수당 청국공사, 아주돈 영국영사 순)

밤 10시 경, 연회가 무르익을 때 갑자기 "불이야!" 하는 소리가 들렸다. 민영익이 밖으로 뛰어나갔다가 피를 흘리며 쓰러졌다. 미리 대기하고 있던 개화파 행동대원의 칼에 맞은 것이다.[54] 민영익이 땅에 쓰러지자 묄렌도르프가 그를 부축해서 달아났다.[55] 연회는 아수라장이 되었고, 사람들은 뿔뿔이 흩어졌다.[54] 김옥균을 비롯한 개화파는 계획대로 창덕궁으로 들어갔다.[54] 대궐 곳곳에서 화약이 터졌다. 김옥균 일행은 청나라 군대가 쳐들어왔다고 거짓 보고를 하면서 고종에게 경우궁(景祐宮)으로 피신하고 일본공사에게 군대를 보내 보호를 요청했다.[56]

곧 일본공사 다케조에 신이치로가 이끄는 일본군 200명이 경우궁을 에워쌌다. 이어 한규직, 이조연, 민태호, 민영목, 조영하, 유재현 등 수구파 인물들이 제거되었다.[56]

김옥균, 홍영식, 박영효 등은 창덕궁으로 달려가 고종에게 사대당과 청국군이 변을 일으켰다고 거짓으로 보고하고, 고종과 명성황후를 경우궁으로 옮긴 후, 개화파 병력과 일본군으로 하여금 궁을 호위케 한 다음, 대신들을 급히 불러들였다. 내시 유재현은 개화파에게 국왕을 위협한다고 호통쳤다가 김옥균의 명령을 받은 장정이 휘두른 몽둥이에 맞아 죽었다.

12월 4일 저녁 11시경, 개화파는 국왕의 소명이라 하여 대신들에게 소집을 명했고, 이에 따라 입궐하려던 윤태준, 한규직, 이조연을 타살하고, 이어 민영목, 민태호, 조영하 등 사대당 일파를 창덕궁 궐문 앞에서 차례로 죽였다.

정변에 성공한 개화파는 민씨 세력을 제거한 뒤, 조선 고종의 사촌 형인 이재선을 12월 5일 자정 궁으로 불러들여 새 정부를 구성하고 왕실과 연합 정부를 구성할 것을 제안했다. 개화파와 왕실은 새 정부 각료 선정에 착수했으며, 미국 공사관을 비롯한 각국 공사관에도 정변 소식을 전달하고 지지를 요청하였다.

12월 5일(음력 10월 18일) 독립당은 각국 공사 및 영사에게 신정부 수립을 통고하고, 영의정에 이재원·좌의정에 이재선·병조판서에 이재완 등 고종의 근친과 우의정에 홍영식·형조판서에 윤웅렬·호조참판에 김옥균·전후양영사(前後兩營使) 겸 한성판윤(漢城判尹)에 박영효·이조판서 겸 홍문관제학에 신기선·좌우(左右) 양영사 겸 서리외무독판에 서광범·외무아문참의에 윤치호, 승정원도승지에는 박영교 등 개화파를 임명하였다. 서재필은 병조참판 겸 정령관으로 임명되어 정부의 군사권과 재정권을 장악하였다.

정변 직후 민중들은 호응하지 않았다. 일본은 조선 침투 방법으로 내정 개혁을 외쳤고, 민중은 개화파의 근대화 정책이 일본의 그것과 다르지 않다고 생각했다.[52] 또한 일본인과 서양인들이 조선인들을 죽이고 잡아먹는다는 유언비어들이 퍼져 개화파에 대한 반감은 커졌다. 당시 서울의 상인·빈민들은 개화파에 강한 적대감을 품고 있었다.[52]

정변 직후 달아난 민씨 세력은 왕비와 비밀리에 연락했고, 민씨 정권 인사들은 청나라에 도움을 청했다. 청나라 측은 부상당한 민영익을 보고 사태를 확인, 12월 5일 아침 심상훈을 경우궁으로 보내 왕비와 연락하고 병력 파견을 허락받았다.

민비는 청군에게 지원을 요청하고, 고종에게 경우궁이 좁아 불편하다며 창덕궁으로 환궁하자고 했다. 고종도 이를 지지하였다. 김옥균은 창덕궁은 너무 넓어 방어하기 어렵다며 반대했지만, 고종의 명에 거역할 수 없어 경우궁 옆 이재원의 집인 계동궁(桂洞宮)으로 거처를 옮겼다.

계동궁에서도 민비는 창덕궁 환궁을 요구했고, 고종은 창덕궁으로 가자고 했다. 김옥균은 병력이 소수임을 들어 반대했다. 그러나 일본 공사 다케조에 신이치로는 일본군 병력이면 청나라군의 공격을 물리칠 수 있다고 장담하며 이를 받아들였다. 1884년(고종 21년) 12월 5일 오후 5시, 고종과 왕비 일행은 창덕궁으로 환궁하였다.

3. 1. 정변 준비

1874년 흥선대원군의 실각 이후 1876년 2월 27일 일본과 강화도 조약을 맺으면서 제물포항이 개항되고, 이후 부산과 원산항도 개항되었다.[46] 이후 1882년 임오군란으로 흥선대원군이 일시 집권했으나 명성황후는 청나라 군사를 끌어들여 대원군을 실각시켰다. 이후 조선의 정치는 청나라로부터 노골적인 간섭을 받기 시작하였다. 김옥균, 서광범, 박영효, 서재필 등 개화파들은 중국의 오랜 속국 노릇과 내정 간섭에서 벗어나야 된다고 주장하며, 1884년 초부터 정변을 계획했고, 그해 7월부터 구체적인 계획을 세웠다.노론 북학파의 학통과 정치사상을 계승한 이들은 문호개방을 전후하여 박규수, 오경석, 유대치 등을 중심으로 그 움직임이 보다 적극화되고 조직화되기 시작했으며, 1870년대 개항기에 와서는 김옥균, 홍영식, 박영교, 박영효, 서광범 등 젊은 문인들을 길러냈다.

일본과 수교 이후 고종은 미국, 프랑스, 러시아 등의 구미 열강과도 차례로 조약을 맺고 통상 관계를 가지는 개항 정책을 실시하였다.[47] 신사유람단과 수신사를 일본에 지속적으로 파견하여 새로운 문물을 학습하게 했다.[47]

1881년 황준헌의 조선책략을 유입하여 반포한 사건을 계기로 위정척사파는 척사상소운동을 일으켜 민씨 정권을 규탄했다.[47]

안기영 등의 대원군 주변 세력은 고종을 몰아내고 고종의 이복형인 이재선을 왕으로 옹립하기 위해 국왕 폐립운동을 전개하였다. 이 역모는 고변에 의해 사전에 적발되었고, 고종과 민씨 일파는 이를 빌미로 척사상소운동을 강력히 제압하였다.[47]

급진 개화파는 점차 요직에서 소외되었다. 재정난 타개책으로 일본에서 3000억 엔의 차관을 들여오려던 계획이 수포로 돌아가자, 이들의 입지는 더욱 좁아졌다.[51] 급진파는 온건파가 척신 세력이나 위정척사파와 타협한 것으로 보고 불신하게 된다.

이러한 정치적 위기를 타개하기 위해 1884년 봄부터 개화파는 쿠데타를 준비하기 시작했다. 그때 청은 프랑스와의 전쟁으로 조선 주둔군의 절반을 철수시키고 있었다.[51] 강경 개화파는 이를 절호의 기회로 삼았다. 개화파는 1880년 초 박규수, 유대치, 오경석의 문하생들이 만든 충의계(忠義契)를 통하여 새로운 동지와 협력자들을 규합하였다.

일본은 청나라의 세력이 약화된 틈을 타서 조선에 영향력을 확대하고자 공사 다케조에를 통해 쿠데타 지원을 약속했다. 본래 김옥균 등은 미국에 큰 기대를 걸었지만 별다른 호응을 얻지 못해 일본의 접근을 받아들였다.[52]

1884년 7월 개화파는 정변을 기도하나 날짜와 구체적 계획을 잡지 못하였다. 9월 17일 박영효의 집에서 김옥균은 정변 계획을 상세히 발표한다. 12월 초 홍영식이 총판(總辦)으로 임명된 우정국 개설 기념 피로연을 이용하여 거사를 단행하기로 결정하고, 일본사관학교 유학생, 신식군대 가운데 자신들의 영향 아래 있는 조선군인을 동원하기로 하는 등 준비를 서둘렀다. 일본에서 귀국한 서재필, 서재창 형제가 이끄는 조련국의 병사들, 함경남도병마절도사 윤웅렬이 지휘하는 함경남도 관군을 동원하기로 한다.

1884년 2월부터 조선에 주둔하던 3,000명의 청나라 군사가 서서히 철수하는 조짐을 보이자 일각에서는 바로 단행하자고 하였으나, 김옥균, 박영효 등은 조금 더 지켜보자고 하였다. 일본에 유학 중이던 사관생도들이 귀국하지 않았음을 들어 일단 보류하였다. 1884년 봄, 청나라와 프랑스 사이에 안남(베트남) 문제를 둘러싸고 전쟁의 조짐이 보이자 청나라는 5월 23일경 한성부에는 1,500명의 청군만 남기고 나머지는 안남 전선으로 이동시켰다.

1884년 8월 청나라는 프랑스와 전쟁을 시작, 청불 전쟁에서 프랑스 해군 함대가 청나라 해군의 푸젠함대(福建艦隊)를 격파하고 이후 전쟁 상황이 청나라에게 불리하게 전개되자 김옥균 등 개화당은 1884년 9월(음력 8월)부터 정변을 준비하였다.

1884년(고종 21년) 10월 초, 청나라가 안남(安南) 문제로 프랑스와 싸워 패배하였다는 소식을 듣자 독립당은 정변 단행을 기획한다. 10월 30일 서울로 돌아온 일본공사 다케조에 신이치로(竹添進一郎)는 개화파에 대한 적대적 태도를 바꾸어 적극적인 호의를 보였다.

강경 개화파는 위정척사파, 척신 정권 및 온건 개화파에 대한 제거까지 계획했다. 명성황후 주변의 척신 세력들은 물론이고 민영익, 이조연 등 온건 개화파까지 제거할 계획을 세우자, 함경남도 군사를 동원하기로 한 함경남도병마절도사 윤웅렬과 외무 아문주사 윤치호는 머뭇거렸다.

김옥균·박영효·홍영식·서재필·서광범 등은 1884년 11월 4일 박영효의 집에서 회합을 가졌다. 일본 공사관의 시마무라(島村久) 서기관이 참석하였는데, 그는 “서울에 주둔하는 청나라 병사를 구축하는 일은 우리의 1개 중대 150명으로도 그다지 어려운 일이 아닐 것이다.”라고 김옥균과 서광범에 말하였다.

김옥균·박영효·서재필 등은 1870년대 후반부터 조선의 개화를 목표로 일본에 접근했다.

김옥균은 우의정(부총리) 박규수의 영향을 강하게 받았다.[12] 박규수는 1877년에 사망했지만, 그의 지도하에 박영효, 박영교, 서재필, 홍영식 등 개화파가 형성되었고, 청나라와의 관계를 유지하면서 근대화를 추진하려는 김홍집, 김윤식, 어윤중, 유길준 등 온건개화파도 원래는 같은 계통에 속해 있었다.[12]

1879년 김옥균 등은 불교 승려 이동인을 일본에 밀입국시켜 후쿠자와 유키치 등 일본의 정재계 대표자들과 접촉하여 교류를 깊게 했다.[13]

김옥균의 첫 번째 방일은 1882년 3월부터 같은 해 8월까지였다.[12] 나가사키에서 지방의회, 법원, 학교, 전신 시설 등을 시찰하고, 오사카에서는 부지사와 회견하여 훈련장, 인쇄소, 건설회사 등을 견학했으며, 교토에서는 부청, 맹아원 등을 견학했다.[14] 도쿄에서는 후쿠자와 유키치와 교류하고 주요 시설을 시찰했다. 후쿠자와의 소개 등을 통해 이노우에 가오루, 오쿠마 시게노부, 에노모토 다케아키 등과 회합했다.[14] 요코하마의 청나라 공사관을 비롯한 각국의 영사관 등도 방문하여 해외 사정 수집에도 힘썼다.[14]

습격당한 일본 공사관

임오군란은 오장경 등을 중심으로 한 청나라 군대가 흥선대원군을 톈진으로 연행함으로써 종식되었다. 고종과 민씨 정권은 청나라 제도를 본뜬 정치 개혁을 실시했다.[11] 조선은 청나라 군대 3,000명, 일본군 200명 남짓의 수도 한성(현, 서울) 주둔을 받아들일 수밖에 없었다.[11] 조선 정부는 제물포 조약 규정에 따라 1882년 10월 사죄사로 박영효를 특명 전권 대사, 김만식을 부사, 서광범, 민영익, 서재필, 유혁로 등을 종사관으로 하는 총 20명가량을 파견했다.[12][14][15] 김옥균은 서기관 직책으로 고문으로 참가했다.[12][14] 일행은 같은 해 12월까지 일본에 체류하며, 박영효 등은 메이지 천황을 알현하고, 정부 고관과도 접촉하여 조선 독립 지원을 요청했으며, 후쿠자와 유키치 등 일본 지식인과 친분을 맺었다.[12][15]

조선의 자주 독립을 표방해 온 일본은 기회로 여겼지만, 군란 이후 조선은 청나라의 지배하에 있었고, 일본 정부 내부도 야마가타 아리토모 등의 적극적 개입론과 이노우에 가오루 등의 불개입론으로 나뉘었다.[12] 각의는 적극적 지원을 피하면서 제한적으로 조선 독립을 지원한다는 절충론으로 결정했다.[12] 군란의 배상금 지불을 제물포 조약에서 규정된 5년에서 10년으로 기한을 완화했고, 요코하마 정금은행으로부터 17만 엔의 차관이 제공되었다.[12] 김옥균은 12월에 박영효 등이 조선으로 귀국한 후에도 서광범 등과 함께 일본에 남아 정재계 인사와 외국 사절과도 만나 교류를 깊게 하고, 1883년 3월까지 일본에 체류했다.[12][14]

한편, 군란 후 왕궁으로 돌아온 민비는 충주에서 알게 된 무녀를 빈객으로 대접하고, 제사를 자주 지냈다.[11] 민씨 일족과 정부 고관도 참여한 제사는 비용이 막대했다.[11] 매관매직이 다시 유행하여 조선 정치는 더욱 혼란스러워졌다.[11] 임오군란 후, 이홍장에 의해 조선 정부의 외교 고문으로 추천된 독일인 파울 게오르크 폰 메레도르프는 부산, 원산, 인천 3개 항 세관을 관장했지만, 민영익과 공모하여 세관 수입 일부를 민비 개인을 위해 사용했다.[7][11] 1883년, 메레도르프는 “당오전”이라는 악화 주조를 조선 정부에 권했고, 이는 대량으로 주조되었지만, 김옥균 등 독립당은 인플레이션을 우려하여 맹렬히 반대하고, 일본 등으로부터의 차관 확보를 목표로 했다.[11][16][17]

1883년 6월, 김옥균은 세 번째 일본 방문길에 올랐다. 일본 정부 고관들은 조선 국왕의 위임장이 있다면 차관을 제공할 의향을 보였다.[12][18]

하지만, 고종으로부터 300만 엔의 국채 차입 위임장을 가지고 일본에 온 김옥균에 대한 일본 정부의 반응은 냉담했다.[12] 300만 엔은 당시 조선 국가 재정 1년치에 해당하는 거액이었다.[12][14] 일본 정부는 긴축재정을 추진하는 상황에서 재정력이 부족하고 정세도 불안정한 조선에 거액을 투자해야 할 이유가 부족했다.[12][17] 김옥균은 일본 외에도 프랑스와 미국으로부터의 차관 지원도 실패했다.[12]

1884년 5월, 김옥균은 실의 속에 조선으로 돌아왔다. 조선에서는 청나라의 세력이 더욱 커지고, 조선의 고관들은 이에 추종했으며, 개화파의 활동은 더욱 위축되었다.[12] 원세개(袁世凱)가 실권을 장악했고, 조선 왕궁은 그의 행동에 좌우되었다.[12] 고종 또한 민씨 세력의 전횡에 마음 아파하며 조선의 미래에 불안감을 느끼고 있었다.[14]

1884년 8월 5일, 베트남 영유를 노리는 프랑스와 종주권을 유지하려는 청나라 사이에 청불전쟁이 발발했다.[17] 갑신정변 세력은 이를 기회로 여겼다.[17] 일본 또한 청나라 세력의 후퇴를 잃어버린 것을 되찾을 기회로 보았다.[12] 이노우에 가오루 외무경은 다케조에 신이치로(竹添進一郎)에게 훈령을 내려 10월에 한성으로 귀임시켰다. 다케조에는 군란 배상금 잔금 기부를 국왕에게 제안하는 한편, 김옥균 등 갑신정변 세력에 접근했다.[12][19]

김옥균 등은 11월 4일, 박영효의 저택에 일본 공사관 시마무라 히사시(島村久) 서기관을 초청하여 비밀 회담을 가졌다. 김옥균, 박영효, 홍영식, 서광범, 시마무라 5명이 모였다.[20] 김옥균은 시마무라에게 쿠데타 계획을 털어놓았는데, 시마무라는 신속한 실행을 권고했다.[20] 그들은 세 가지 쿠데타 계획을 검토했고, 12월에 예정된 "우정국" 개청 축하 파티를 이용하여 실행하기로 결정했다.[20][21] 김옥균은 11월 7일 일본 공사관을 방문하여 다케조에 공사에게 쿠데타 계획을 알리고 지원 약속을 받았다.[20]

김옥균은 한성 주재 영국과 미국 외교관에게도 쿠데타 계획을 상의했다.[20] 그들은 김옥균의 이상에 공감했지만, 실행에 대해서는 청나라의 군사적 우위를 인정하며 반대했다.[20] 김옥균은 고종에게도 계획 내용을 전하고 의향을 물었다.[20] 고종은 청나라의 군사력을 고려할 때 실패할 가능성이 있다는 우려를 전했지만, 김옥균은 프랑스와 연합하여 움직이면 충분히 승산이 있다고 주장했다.[20] 고종은 이를 받아들였다.[20]

쿠데타에 동원할 수 있는 군사력은 일본 공사관 경비 150명과 육군 도야마 학교(戸山学校)에 유학하고 귀국한 10여 명의 조선인 사관생도 및 신식 군대 일부에 불과했다.[12] 이 인원으로는 1,500명을 보유한 청나라 군대 및 원세개(袁世凱)가 지휘하는 조선 정부군에 대항하는 것은 무모한 일이었다.[12]

3. 2. 우정국 낙성식과 정변 발발

1884년 12월 4일 저녁, 김옥균을 비롯한 급진 개화파는 우정국 낙성식 축하 연회를 틈타 정변을 일으켰다.[12][20] 이들은 연회장 인근에 불을 질러 혼란을 일으킨 뒤, 민영익 등 명성황후의 척신 세력과 주요 대신들을 공격했다.[17][22]개화파는 고종과 명성황후를 경우궁으로 피신시키고, 청나라 군의 반란이라고 속여 일본 공사 다케조에 신이치로에게 도움을 요청했다.[22] 다케조에는 사전에 약속한 대로 공사관 병력을 동원하여 이들을 지원했다.[12][22]

정변 다음 날인 12월 5일, 개화파는 흥선대원군의 사촌 동생인 이재원을 영의정에, 홍영식을 좌의정에 임명하는 등 새 정부 구성을 선포했다.[12][22][23][25] 박영효는 군사, 서광범은 외교, 김옥균은 재정을 담당하는 요직을 맡았다.[12][22][23][25]

그러나 명성황후는 청나라에 비밀리에 군사 개입을 요청했고, 위안 스카이가 이끄는 청군은 12월 6일 오후 창덕궁으로 진입, 개화파 정부를 공격했다. 이로써 갑신정변은 '3일 천하'로 막을 내렸다.

3. 3. 개화당 정부 수립과 혁신 정강 발표

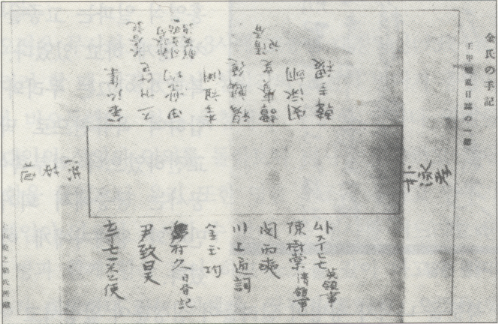

1884년 12월 4일 저녁, 우정국 낙성식 축하연을 계기로 김옥균, 홍영식 등 개화파는 정변을 일으켰다. 이들은 고종과 명성황후를 경우궁으로 피신시킨 뒤, 민씨 척족들을 축출하거나 일부 처형했다. 12월 6일 오후, 개화파는 청나라 간섭 배제, 문벌과 신분제 타파, 능력에 따른 인재 등용, 인민 평등권 확립, 조세 제도 개혁 등의 내용을 담은 혁신 정강을 발표했다. 개화파가 제시한 정책은 14개 조항이 전해지지만, 일설에는 80개 조항이었다는 견해도 있다.[56]12월 5일 (음력 10월 18일) 개화파는 창덕궁으로 돌아와 각국 공사 및 영사에게 신정부 수립을 통고하고, 다음과 같이 인사를 발표했다.

- 영의정: 이재원

- 좌의정: 이재선

- 병조판서: 이재완

- 우의정: 홍영식

- 형조판서: 윤웅렬

- 호조참판: 김옥균

- 전후양영사(前後兩營使) 겸 한성판윤: 박영효

- 이조판서 겸 홍문관제학: 신기선

- 좌우(左右) 양영사 겸 서리외무독판: 서광범

- 외무아문참의: 윤치호

- 승정원도승지: 박영교

갑신정변에서 큰 공을 세운 서재필은 병조참판 겸 정령관으로 임명되어 정부의 군사권과 재정권을 장악하였다. 그밖에 온건 개화파로 정변에 반대하지 않던 김홍집을 한성부 판윤으로, 김윤식을 예조판서로 임명하였다.

개화파는 왕실과 가까운 일부 인사와도 제휴하여 헌종의 계비 효정왕후의 조카인 홍순형을 공조판서로, 흥선대원군의 장남 이재면을 의정부좌찬성 겸 우참찬에 임명했다. 이들은 급진 개화파만으로는 힘들다고 보고 온건 개화파 일부와 손잡고 왕실과도 손을 잡았다. 신정부 각료는 개화파와 국왕 종친의 연립 내각으로 구성되었다.

12월 5일 자정, 권력 분담은 다음과 같이 이루어졌다.

12월 5일 저녁, 개화파는 진선문(進善門) 안방에 승정원을 설치하고, 김옥균 주도하에 비상회의를 열어 개혁안을 최종 수정, 논의하였다. 승정원우승지 신기선이 이를 정리하여 홍영식이 국왕에게 상주하였다.

12월 6일, 개화파는 다음과 같은 주요 내용을 담은 정강 정책을 발표했다.[56]

김옥균의 《갑신일록》에 따르면, 개혁 정강 14개 조항은 다음과 같다.

개화파는 집권 직후 임오군란 등 각종 문제의 원인이 된 방납과 선혜청을 폐지하려 하였지만, 고종이 쉽게 허락하지 않아 실행하지 못했다. 청나라와의 사대관계 단절에는 공감하는 이들이 있었지만, 문벌과 양반 신분제도, 과거 제도 폐지 조항은 많은 양반들과 과거를 통해 신분 상승을 기대했던 지방 유생들의 반발을 샀다. 규장각 폐지 주장은 개화파에 내심 동조하던 북학파 출신 지식인과 중인 계층에게도 반감을 샀다.[58]

3. 4. 청군의 개입과 정변 실패

명성황후 측은 12월 5일 이미 청나라 총독 위안 스카이(袁世凱)에게 편지를 보내 개입을 요청했고, 위안 스카이는 서울에 남아 있던 1,500여 명의 군사를 이끌고 진입했다.[56] 12월 6일 오후 3시경, 고종이 혁신 정강을 결재하고 개혁 정치 실시 조서를 내릴 무렵, 청나라군은 흉도들에게 납치된 왕과 왕비를 구한다는 포고령을 내린 뒤, 1,500명의 병력을 두 개의 부대로 나누어 창덕궁의 돈화문과 선인문으로 각각 공격하여 들어왔다.개화파 쿠데타에 대해, 민씨 측의 우의정 심순택은 청나라 군대의 출동과 국왕·명성황후의 구출을 요청했다.[16][22] 청나라 군대는 당초 출동을 꺼렸는데, 이는 고종이 일본 공사의 보호를 명령했던 것과, 일청 양군의 충돌로 인한 혼란을 피하기 위해서였다.[12] 그러나 사태가 진전되자, 청나라 군대를 통괄하고 있던 오조유가 위안 스카이 등과 협의한 결과, 12월 6일, 병을 이끌고 창덕궁에 들어갈 것을 결정했다.[12] 위안스카이는 국왕에게 배알을 요구했지만, 김옥균은 위안스카이의 배알은 당연히 허락되지만 병을 이끌고 들어오는 것은 허락될 수 없다고 응답했다.[27] 오후 2시 경, 오조유가 500명을 이끌고 선인문으로부터, 위안스카이가 800명을 이끌고 돈화문으로부터 공격을 개시하여, 오후 3시경부터 청나라군과 일본군 간에 총격전이 시작되었다.[12][25][27] 이때, 위안스카이는 공격 목표는 일본군이 아니라, 애초 반란자들이라는 명목을 세웠다.[27] 왕궁 호위의 직책에 있던 조선 정부군 병사 400명은 경험도 얕고, 무기도 부족했기 때문에, 선인문을 지키고 있던 병사는 일제히 탈출했고, 다른 장소에서도 곳곳에서 무너지며, 청나라 군대에 합류하는 자도 나타났다.[12][25][27] 결과적으로 일본군 150명만으로 청나라 병사 1,300명과 싸워야 했다.[27] 그러나, 일본군은 분전하여, 일본 측의 희생자는 사망 1명, 부상 4명이었던 데 비해, 청나라 군대의 전사자는 53명에 달했다.[27] 많은 청나라 병사는 기세를 올려 위협할 뿐, 교전을 피해 왕궁 각처에 방화, 약탈 행위에 몰두했다.[27]

하지만, 광대한 창덕궁을 방위하기에는 너무 적은 수의 일본군은 왕궁의 한구석에 몰렸다.[12] 일본군의 무라카미 중대장은, 수적으로는 청나라 군대에 열세이지만 전투에서는 결코 불리하지 않으며, 반드시 격퇴할 것을 일본의 다케조에 공사에게 약속했지만, 다케조에는 그것을 받아들이지 않았다.[27] 포위망이 좁혀지고, 국왕과 왕비는 도망치다가, 결국 다케조에는 일본군 철수를 명령했다.[12][17][27] 국왕을 봉하여 인천에 피난한다는 김옥균 등의 신청은 국왕에 의해 거부되었다.[12][25][27] 다케조에 공사와 일본군은 창덕궁 뒷문으로부터 탈출하여 오후 7시 30분경에 한성의 교동에 있는 일본 공사관으로 돌아왔다.[12][27] 박영효·김옥균 등 9명도 행동을 함께 했지만, 홍영식이나 박영교는 국왕을 따라 왕궁에 남아, 후에 청나라 병사에게 살해되었다.[12][27]

청나라 군대는, 12월 7일부터 10일까지 고종을 진영 내에 확보하여, 그 사이 고종에게 교서를 발표시켜, 임시정부를 수립시켰다.[27] 4일부터 6일까지의 궁정 기록을 고쳐쓰게 하고, 고관들에게 김옥균 등을 탄핵하도록 상소를 시켰다.[27] 새 임시정부에는, 좌의정의 김홍집을 필두로, 김윤식, 김만식, 어윤중 등이 들어가고, 우영사에 민영익, 외무협변에 묄렌도르프가 이름을 올렸다.[27]

갑신정변은 비록 3일만에 실패로 끝났지만, 이 사건은 근대 국가 수립을 목표로 한 민족 운동의 선구자로서 역사적 의의를 지닌다.[17] 그러나 조선 민중의 지지를 얻지 못하고, 몰래 외국 세력(일본)의 힘을 빌리려고 했던 점이 문제였으며, 결국 외국 세력(청나라)의 개입에 의해 실패로 끝난 것은 당연한 결과였다.[17] 신정권을 지키기 위한 방위 대책을 게을리한 것이 쿠데타 좌절의 근본적인 원인이었다.[26]

4. 정변의 실패 원인

갑신정변이 실패한 원인은 여러 가지가 복합적으로 작용했다. 우선 개화파는 민중의 지지를 충분히 얻지 못했고, 준비 기간이 짧았으며, 군사 자금도 부족했다. 또한 자본주의 경제 체제 실현을 위한 구체적인 대안을 제시하지 못했다.

정변 당시 개화파는 청나라 군대(1,500명)에 비해 훨씬 적은 일본군(140여 명)에 의존했다. 명성황후는 청나라에 군사 개입을 요청했고, 결국 청나라 군대가 일본군을 공격하여 패퇴시키면서 정변은 3일 만에 진압되었다.

김옥균 등은 우정국 개국 축하연을 이용하여 정변을 일으켰으나, 명성황후의 요구로 창덕궁으로 환궁하면서 방어에 불리한 상황에 놓였다. 12월 6일 위안 스카이가 이끄는 청나라 군대가 창덕궁으로 진입하면서 정변은 실패했다.[12]

정변 실패 후, 홍영식, 박영교 등은 청나라 군과 싸우다 전사했고, 김옥균, 서재필, 박영효 등은 일본으로 망명했다.[27] 조선에 남은 정변 가담자들과 그 가족들은 살해되거나 투옥되는 등 비참한 최후를 맞았다.[27][30]

갑신정변은 실패했지만, 근대 국가 수립을 목표로 한 민족 운동의 선구였다는 역사적 의의를 가진다.[17] 그러나 외세(일본)에 의존하고 민중의 지지를 얻지 못한 점은 한계로 지적된다.[17]

5. 정변의 결과와 영향

1884년 12월 4일 저녁 우정국 낙성식을 계기로 김옥균 등 개화파는 정변을 일으켰다. 이들은 고종과 민비를 경우궁으로 피신시킨 뒤 민씨 척족들을 축출하거나 일부 처형하고, 12월 6일 오후에는 중국 간섭 배제, 문벌과 신분제 타파, 능력에 따른 인재 등용, 인민 평등권 확립, 조세 제도 개혁 등의 정책을 내놓았다. 현재 전하는 개화파의 정책은 14개 조항이나, 일설에는 80개 조항이었다는 견해도 있다. 그러나 민비는 청나라 군사를 끌어들여 흥선대원군을 납치하고 톈진의 바오딩부에 유배시켰으며, 임오군란 당시에는 청나라에 군사 지원을 요청하기도 했다.

김옥균이 일본에 의존했다는 비판도 제기된다. 1884년 12월 말 조선 조정은 예조참판 서상우 등을 특차전권대사로 파견하여 갑신정변 과정에서 일본 측의 개입을 문제삼았으나, 오히려 한성 조약을 체결하게 되었다. 갑신정변은 '''갑신의거''', '''갑신사태''', '''갑신봉기''' 등으로도 불리며, 3일 만에 끝나 '''3일 천하''', '''3일 혁명''' 등으로도 불린다.

갑신정변으로 왕권은 크게 실추되었고, 청나라와 일본이 조선에 진주해 세력 다툼을 벌이면서 조선의 자주권에 치명적인 손상을 입었다.[47] 민씨 정권이 청나라 군을 끌어들여 개화파를 진압하자, 일본은 청나라가 조선을 무력으로 점령한다는 이유로 조선에 병력을 파견하기도 했다.

갑신정변 이후 민씨 정권은 청나라의 도움으로 정변을 진압하고, 일본 측의 정변 관여 및 지원 사실을 문책하는 한편 일본으로 망명한 김옥균의 송환을 요구했다. 그러나 일본은 오히려 일본 공사관이 불타고 공사관 서기관 등이 살해당한 것을 이유로 조선에 책임을 물었다.

5. 1. 청나라의 간섭 강화와 조선의 종속 심화

1882년 임오군란 이후 조선의 초기 개혁 노력은 크게 좌절되었다. 이 사건의 여파로 청나라는 조선에 개입하기 시작하여 내정에 직접 간섭하며 조선 정부에 대한 상당한 영향력을 얻기 위한 여러 가지 조치를 취했다. 한 한국 역사가는 "중국 정부가 과거의 조공국을 반 식민지로 만들기 시작했고, 조선에 대한 정책을 종주국이 속국에 특정한 특권을 요구하는 새로운 제국주의적 정책으로 크게 바꿨다"고 말했다.1882년 10월 4일, 조선 정부는 중국 상인들이 조선에서 무역을 할 수 있도록 허용하고 일본인과 서구인에 비해 상당한 이점을 부여하는 새로운 무역 규정인 1882년 조청상민수륙무역장정을 체결했다. 이 규정은 또한 중국에 민사 및 형사 사건에 대한 일방적인 치외법권 특권을 부여했다. 이 협정은 조선인들이 베이징에서 상호 무역을 할 수 있도록 허용했지만 조약이 아니라 속국에 대한 규정으로 발표되었고, 조선의 중국 의존성을 재확인했다. 12월에는 외아문(외무부)과 내아문(내무부)이라는 두 개의 고위 관청이 설립되었다. 외아문은 외교 및 무역을 담당했고, 내아문은 군사 및 내정을 담당했다. 중국의 권고에 따라 독일인 파울 게오르크 폰 묄렌도르프(Paul Georg von Möllendorff)와 중국 외교관 마건중(Ma Jianzhong) 두 명의 고문이 외아문에 임명되었다.

원세개(Yuan Shikai)에 의해 중국식으로 훈련받은 새로운 조선 군대인 경군영(경비대 사령부)도 창설되었다. 중국은 또한 1883년 묄렌도르프를 수장으로 하는 조선 해관 총세무사를 감독했다. 조선은 다시 중국의 조공국이 되었고, 고종(Gojong of Korea)은 중국의 승인 없이는 외교관을 임명할 수 없었으며 중국의 이익을 보호하기 위해 서울에 주둔군이 배치되었다. 중국은 또한 조선에서 특권을 얻었는데, 특히 인천 조계가 대표적이다.[1][2]

갑신정변을 청나라군의 도움으로 진압한 민씨정권은 1884년 12월말 예조참판 서상우(徐相雨)를 특차전권대신으로 임명, 일본에 보내 일본 측이 정변에 관여 내지는 지원한 사실을 문책하는 한편 일본으로 망명한 김옥균(金玉均)의 송환을 요구했다. 조선측의 문책이 계속되자, 일본에서는 오히려 갑신정변 직후, 일본공사관이 불타고 공사관 서기관 등이 살해당한 것을 이유로 조선에 역문책을 가해 왔다.

갑신정변을 거치면서 사대당 정부는 더욱 보수적이 되었고 조선에서 청의 세력이 강대해진 가운데 청·일 두 나라의 조선 쟁탈전은 더욱 격화되었으며, 일본의 조선 침략이 본격화하기에 이르렀다.

갑신정변을 선동한 일본은 이듬해인 1885년 4월 18일 톈진 조약을 맺고 청·일 양군의 공동 철병을 의정했다. 작게는 일본 병사 150명을 철수함으로써 청나라 병사 3천 명을 철병하는 성과를 이루었고, 크게는 조선에 대한 일본의 경제 침략을 더욱 가속화하여 1886년 한양에는 외국 상인은 오로지 일본 상인만 남게 되었다.[53]

주둔권을 상실했지만 긴급시 출병권을 확보한 청국(清國)은 원세개(袁世凱)를 중심으로 조선에 대한 내정 간섭을 더욱 강화했다.[28] 1885년 4월 14일, 영국은 갑자기 조선반도 남쪽 해상에 있는 거문도(巨文島)를 점령했다.[28] 이는 러시아 태평양 함대(太平洋艦隊)의 인도양(印度洋) 진출을 견제하기 위한 조치였지만, 거문도와 주변 연안에서 정부에 대한 보고가 전혀 없었고, 조선 정부가 이 사실을 알게 된 것은 일본의 근조 임시대리공사의 보고를 받고 나서였다.[28] 영국은 거문도 점령을 조선에 통고하지 않고, 영국 주재 청국 대사인 증기택(曽紀澤)에게만 알렸다. 이는 조선이 청국의 속국임을 영국이 인정한 것을 의미한다.[28] 이 건에 대해 근조로부터 보고를 받았음에도 거의 무관심했던 조선 정부도, 이홍장(李鴻章)의 설명을 듣고서야 사태의 심각성을 알고 영국에 항의했지만 거의 무시당했다.[28] 결국 청국이 영국과 러시아에 노력한 결과, 약 2년 후인 1887년 3월, 거문도에서 영국군이 철수했다.[28]

1887년, 조선 정부는 조약 체결국에 공사를 파견하기로 결정했지만, 8월, 청국은 조선의 공사 파견에는 청국 황제의 허가가 필요하다고 주장했고, 고종(高宗)은 사절을 청국에 파견하여 허가를 받는 절차를 밟았다. 그러나 9월, 이홍장(李鴻章)은 조선 공사가 청국 공사의 하위에 서는 것을 인정하는 3가지 조건을 따를 것을 요구했다.[39] 또한, 1890년 4월 양모인 신정왕후(神貞王后)의 죽음을 계기로 고종이 재정난을 이유로 조문 사절 파견 면제를 청국에 요청했으나 이를 거부당했고, 고종이 직접 교외에 나가 사절을 맞이하는 의례 면제를 요청했음에도 이를 거부하는 등, 더욱 종주국으로서의 입장에 고집했다.[39]

경제적으로는 조선에서 청국의 세력을 확장시켰다.[39] 주요 도시들 사이에 전신(電信)선을 설치하여 관리하에 두고, 상해(上海)와 인천(仁川) 사이의 항로(航路)를 개설하여 청국 상인을 화주(貨主)로 하는 화물 수송의 독점을 시도했다.[39] 1884년, 중조상민수륙무역장정(中朝商民水陸貿易章程)을 개정하여 내지 통상권을 획득했고, 이로 인해 많은 상인들이 조선으로 건너가 내륙에도 거주하며 통상을 하게 되었다.[39] 주요 수출품은 영국산 면제품이었으며, 홍콩(香港), 상해(上海) 등에서 조선으로 운반되었다.[39]

5. 2. 한성 조약과 톈진 조약 체결

1884년 갑신정변 이후, 조선 정부는 일본과 한성 조약을, 청나라와는 톈진 조약을 체결했다.일본은 갑신정변 직후 일본으로 피신했던 주한 일본공사 다케조에 신이치로를 다시 조선으로 파견하여 회담을 하였다. 그러나 조선 측은 일본 측의 요구를 수용하지 않았다. 이에 일본은 외무대신 이노우에 가오루(井上馨)를 전권대사로 임명하고, 일본군 육·해군 2개 대대와 군함 7척을 이끌고 인천에 도착했다. 1885년 1월 2일 일본 전권대사 이노우에는 일본 육군을 이끌고 인천을 통해 한성부로 들어와, 당시 의정부좌의정이자 전권대사인 김홍집과 협상을 시도하였다. 그 결과 1885년 1월 9일 김홍집과 이노우에 사이에 전문 5개 조의 한성 조약(漢城條約)이 체결되었다.[23][33] 한성 조약의 내용은 다음과 같다.

이 조약에 의해 조선은 일본 정부에 사과를 표명하고, 희생자와 각종 피해에 대한 보상금을 지불하고, 한성에 일본 공사관을 새로 건축하는 비용 상당액을 조선 정부에서 부담하게 되었다.

한편, 청나라 군대의 개입이 문제 되어 일본은 청나라 측과 협상을 벌였다. 일본은 이토 히로부미를 특명 전권대사로 임명하여 베이징에 파견했다.[23] 청국 측은 협상 장소를 톈진으로 정하고, 전권을 북양통상대신 리홍장에게 위임했다.[33]

1885년 4월 18일, 양 전권의 합의 하에 톈진 조약이 체결되었다.[9][26] 조약의 주요 내용은 다음과 같다.

| 내용 |

|---|

| 일청 양국은 조선에서 즉시 철수를 시작하여 4개월 이내에 철병을 완료한다.[9] |

| 일청 양국은 조선에 군사 고문을 파견하지 않는다. 조선에는 일청 양국 이외의 외국에서 1명 또는 수명의 군인을 초빙한다.[9] |

| 장래 조선에 출병하는 경우 상호 통지(「행문지조」)를 필요로 한다. 파병 후에는 속히 철수하고 주둔하지 않는다.[9] |

이 조약으로 인해 조선에서 청나라와 일본 양국의 군대가 철수하면서, 조선에 대한 영향력을 둘러싼 양국 간의 갈등은 일시적으로 해소되는 듯 보였다. 그러나 장래 조선에 변란 등이 발생하여 어느 한쪽이 파병할 때에는 상대방 국가에 알리고 출병해야 한다는 조항은[9] 이후 조선의 정세에 중대한 영향을 미치게 된다.

5. 3. 개화 운동의 탄압과 좌절

1884년 초부터 김옥균, 서광범, 박영효, 서재필 등은 정변을 계획했고, 그해 7월부터 계획을 세워 그해 12월 4일 정변을 일으켰다.[46] 김옥균 등은 우정국 개국 축하연 때 반대 세력을 제거하고 왕과 왕비를 경우궁으로 옮겼다. 민씨 정권 측은 위안 스카이(袁世凱)가 이끄는 청나라 주둔군에 도움을 요청했고, 그 사이 명성황후는 창덕궁으로 돌아가야 한다고 주장하였다. 김옥균 등은 소수의 병력으로 넓은 곳을 지키기 어려움을 들어 반대하였으나 명성황후의 강력한 요구로 결국 창덕궁으로 환궁하게 되었다. 12월 6일 개화파 일행이 국왕 내외를 대동하여 창덕궁에 돌아갔고, 그날 새벽 정강 정책을 결정하였으나, 오후 3시 위안 스카이가 이끄는 청나라 군대 1,500명이 창덕궁 안으로 진입함으로서 3일 만에 진압되었다.[46]홍영식, 박영교 등은 청나라군과 싸우다 전사했고, 김옥균, 서재필, 박영효 등은 인천을 거쳐 일본으로 망명했으며, 윤치호 등은 외국 유학 형식으로 망명하였다.

홍영식과 박영효의 형 박영교는 고종을 북관종묘까지 호위하다가 청군에게 죽었다. 김옥균, 박영효, 서광범, 서재필, 변수(邊樹), 정난교, 신응희, 유혁로, 이규완은 창덕궁 북문으로 빠져나가 옷을 변복하고 인천주재 일본 영사관 직원 고바야시의 주선으로 제일은행지점장 기노시타의 집에 은신하였다. 그러나 묄렌도르프가 추격대대를 이끌고 오자, 기노시타는 이를 알렸고 김옥균, 박영효, 서광범, 서재필, 변수 등은 일본 옷으로 갈아입고 인천 제물포항에 정박중이던 일본 선박 지도세마루 호에 잠입했다. 이들을 추격한 묄렌도르프는 승선하려던 주조선 일본 공사 다케조에 신이치로에게 숨은 자들을 내놓을 것을 요구, 다케조에는 김옥균 일행에게 배에서 내릴 것을 독촉했다. 그러나 다케조에 신이치로의 말 바꾸기에 분노한 지도세마루(千歲丸) 호의 일본인 선장 쓰지 가쓰자부로(辻勝三郞)는 다케조에의 무책임함을 추궁, 내줄 수 없음을 천명하고, 묄렌도르프에게 그런 사람들은 온 적이 없다고 했다. 묄렌도르프 역시 조선의 외교고문이므로 일본의 선박은 함부로 수색할 수 없어 퇴각했다. 이로서 김옥균, 박영효 외 7인은 쓰지 선장의 기지에서 기적적으로 목숨을 구하고 일본으로 망명한다.

생존한 갑신정변 주역들은 후퇴하는 일본 병사를 따라 일본 공사관으로 피신해 있다가 인천항의 지도세마루 호를 통하여 일본으로 망명하였다. 이날 일본 공사관은 조선 병사와 난민의 습격을 받아 수명의 일본 사람이 학살당하였고, 갑신정변 직후 조선 정부는 이 사건을 역모로 규정하였고, 갑신정변 주모자들을 대역죄인으로 공표하고 서재창·이희정·김봉균·신중모·이창규·이윤상·오창모·차홍식·남흥철·고흥종·이점돌·최영식을 처형하였다.[59] 국내에 남은 다른 개화파들은 민비 척신 세력에 의하여 철저히 색출되어 수십 명이 피살되고, 개화당은 몰락하였다.

이후 박정양은 관직에서 물러났고, 이상재는 주동자는 아니었으나 우정국의 직원으로 박정양의 후원 하에 개화파 정치인으로 활약한 점과 홍영식과의 친분 관계를 이유로 스스로 사직하고 낙향한다.

갑신정변을 거치면서 사대당 정부는 더욱 보수적이 되었고 조선에서 청의 세력이 강대해진 가운데 청·일 두 나라의 조선 쟁탈전은 더욱 격화되었으며, 일본의 조선 침략이 본격화하기에 이르렀다.

갑신정변을 주도한 이들은 14개조의 개혁요강을 내세우는 등 개화·개혁의 순수성도 있었다. 하지만 본질적으로는 그들이 사대당으로 매도한 이들이 단순히 청나라와 친하자는 세력인지 무조건적 청나라에 사대하자는 세력인지에 대해서는 다른 의견이 있으며, 또한 개화파도 철저하게 일본의 힘을 빌려 집권하려는 친일 사대정신을 바탕에 깔고 있었다. 따라서 이 사건은 일본으로 하여금 조선에 대해 내정간섭을 하게 한 구실을 만들었고,[61] 나아가 청나라의 조선 간섭을 심화시켰다.

게다가 갑신정변을 선동한 일본은 이듬해인 1885년 4월 18일 톈진 조약을 맺고 청·일 양군의 공동 철병을 의정했다. 작게는 일본 병사 150명을 철수함으로써 청나라 병사 3천 명을 철병하는 성과를 이루었고, 크게는 조선에 대한 일본의 경제 침략을 더욱 가속화하여 1886년 한양에는 외국 상인은 오로지 일본 상인만 남게 되었다.[53]

1884년 12월 말 조선 정부에서는 예조참판 서상우(徐相雨)를 특차전권대신으로 보내 정변 지원을 추궁하고 김옥균을 내놓을 것을 요구했다. 이후 여러 차례 서신과 특차대신을 보내 같은 주장을 반복하였다. 한편 정변이 실패한 후 일본측이 갑신정변을 배후조종했다는 이유로 일본공사관은 불에 타고, 공사관을 지키던 서기관 등이 살해되었다. 이를 빌미로 일본측은 공사관이 불타고 공사관 직원과 거류민이 희생된 사실에 대한 책임을 조선정부에 묻고 배상을 요구하고, 조선정부의 사죄와 공사관 소각에 대한 배상금 지불, 희생자에 대한 구휼금 지급을 요구하였다(한성조약).

쿠데타 실패 후 고종은 쿠데타 주동자들이 제안한 개혁 조치들을 무효화하고, 쿠데타에 대한 일본의 개입을 항의하고 공모자들의 송환을 요구하는 사절을 일본에 파견했다. 그러나 일본 정부는 이 사건에 대한 책임을 한국 정부에 묻고 사과와 배상을 요구했다. 1885년 1월, 일본은 무력 시위를 벌이며 2개 대대와 7척의 군함을 한국에 파병했다. 이는 1885년 1월 9일 한국 정부와 일본 특사이자 외무대신 이노우에 가오루(井上馨)가 체결한 한성 조약으로 이어졌다. 이 조약으로 양국 간의 외교 관계가 회복되었고, 한국 정부는 일본 공사관 피해에 대한 배상금으로 100000JPY을 지불하고 새로운 공사관을 위한 부지와 건물을 제공하기로 합의했다.

쿠데타 이후 한국에서 불리한 입장에 놓인 일본의 이토 히로부미(伊藤博文) 총리는 이 문제를 논의하기 위해 중국으로 가서 중국 측 인물인 리훙장(李鴻章)과 만났다. 양측은 1885년 5월 31일 톈진 조약을 체결하는 데 성공했다. 또한 양측은 향후 한국에 군대를 파병할 경우 상대방에 사전 통보하고 4개월 이내에 철군하기로 약속했다. 두 나라 모두 군대를 철수한 후, 한반도에는 두 나라 간의 불안정한 세력 균형이 남았다. 한편, 원세개는 서울에 주재하는 중국 공사로 남아 한국 내정에 계속 간섭했다.

이 쿠데타는 1883년 미국 특사 파견에서 비롯된 개혁 노력을 크게 방해했다. 특사단 일부는 개화당에 속해 있었고, 살해당하거나 강제 추방당했다.[4][5]

5. 4. 후대의 개화, 독립 운동에 미친 영향

갑신정변은 이후 조선의 개화 운동과 독립 운동에 큰 영향을 미쳤다.개화파는 1884년 12월 5일 발표한 새 정강에서 개혁 구상을 구체화했다. 이들은 대외적으로 중국에 대한 사대교린의 종속적 관계를 청산하고 자주독립국을 지향했다. 이는 고려와 조선 시대에 걸쳐 중국 왕조에 의해 속방화된 것에 대한 저항이자 독립운동의 시발점으로 평가된다.[46] 정치적으로는 조선 왕조의 왕실 중심 전제주의 정치체제를 입헌군주제로 바꾸려 했다.

또한, 문벌을 폐지하고 인민 평등권을 제정하여 중세적 신분제를 철폐하려 했다. 그러나 여성의 참정권까지는 주장하지 못했다. 경제적으로는 지주제를 인정하는 선에서 세제 개혁만으로 토지문제를 해결하려 함으로써 민중의 공감대를 얻지 못하는 한계를 보였다.

갑신정변을 주도한 이들은 개혁의 순수성을 내세웠지만, 일본의 힘을 빌려 집권하려는 친일적 성향도 있었다.[61] 이는 일본의 내정간섭 구실을 만들었고, 청나라의 조선 간섭을 심화시켰다.

망명한 갑신정변 주역들은 일본에서 냉대를 받았고, 일부는 미국으로 다시 망명했다. 김옥균은 암살되었고, 서광범 등은 병사했으며, 살아남은 이들은 친일 개화파로 변신했다.[53] 엘리트와 지식인 중심의 개혁 사상은 이후 수많은 지식인, 관료, 계몽주의 학자들에게 영감을 주었다.

일청전쟁 중인 1894년 12월, 제2차 김홍집 내각에서 일본에 망명했던 박영효와 미국에 망명했던 서광범이 입각하여 연립 정권을 구성하고 갑오개혁을 주도했다.[40] 서재필과 윤치호는 1896년 4월 독립신문을 창립하여 개화 사상과 민권 사상을 대중화하는 데 힘썼다.[40]

6. 갑신정변 관련 인물

1894년 3월 조선 조정은 김옥균을 암살하기 위해 여러 차례 자객을 파견했고, 김옥균은 일본을 거쳐 상하이로 망명하였다. 홍종우는 프랑스 요리 솜씨가 뛰어났고, 개화파 성향에 프랑스 유학 경험까지 있어 김옥균에게 매력적인 인물이었다.[70]

청나라 상하이 체류 중이던 윤치호는 1894년 3월 27일 오후 김옥균과 홍종우 일행을 맞이했다. 김옥균은 윤치호에게 '리훙장의 양아들 리징황의 초청으로 왔으며, 경비는 홍종우가 대고 있다'고 말했다. 윤치호는 "홍종우는 (조선에서 보낸) 스파이 같으니 조심하라"고 경고했지만, 김옥균은 "그가 스파이일 리 없다"고 답했다.[71][72]

3월 27일 김옥균은 윤치호에게 편지를 보내 함께 갈 곳이 있다고 했으나, 윤치호는 학교 일로 거절했다. 3월 28일 홍종우는 상하이의 호텔 둥허 양행(東和洋行)에서 리볼버 권총으로 김옥균을 저격, 암살하였다. 김옥균은 홍종우를 완전히 자기 사람으로 생각했고, 홍종우는 암살 의도를 철저히 숨기고 위장 접근에 성공했다. 홍종우는 청나라 경찰서에서 김옥균 암살 이유로 공무와 동양 평화 위협을 들었다.[70]

청나라 상하이 경찰은 홍종우를 체포하고 김옥균의 사체는 일본인 와다의 요청에 따라 일본으로 인계하기로 했다. 그러나 일본은 태도를 바꾸어 홍종우와 김옥균의 사체를 청국에 넘겼고, 청나라 정부는 이를 조선인 간의 문제로 보고 조선에 인계하였다. 조선에 도착한 김옥균의 유해는 양화진에서 능지처참(陵遲處斬)을 당하고, 머리는 저잣거리에 효시된 후 실종되었다.

6. 1. 개화파

개화파는 조선 후기, 대원군 시절부터 북학파 박규수와 유대치, 오경석 등이 주도했다. 이들은 외국 문물을 적극 수용해야 한다고 주장했으며, 김홍집, 김윤식 등은 이들의 개화 사상을 정책에 반영하려 했다.[46]고종의 친정이 시작되자, 왕비 민씨 척족들이 정권을 장악했다. 이들은 흥선대원군의 쇄국 정책과 달리, 대외 개방 여론과 운요호 사건 이후 일본의 무력 시위에 직면했다.[46] 1874년 11월, 대원군이 물러나면서 대외 개방 여론이 높아졌고, 일본은 1875년 2월부터 군함을 동원해 무력 시위를 벌였다.[46]

이때 박규수, 오경석, 김홍집, 김윤식, 어윤중 등은 고종에게 일본의 요구를 알아보고 대응해야 한다고 주장했다. 그러나 조정 대신들은 이들을 매국노로 비난하며 흥선대원군의 쇄국 정책을 옹호했다.[46]

일본은 조선군의 발포를 빌미로 영종도를 공격했고, 조선군은 패배했다. 일본군은 영종도를 점거했다가 물러났지만, 계속 무력 시위를 벌이며 개항을 요구했다. 결국 1876년 2월, 강화도 조약이 체결되어 제물포항, 부산, 원산항이 개항되었다.[46]

지방 유생들과 화서 이항로 학파는 박규수, 오경석, 김홍집, 김윤식 등을 매국노로 비난하며 상소를 올렸다. 영남 남인들 역시 이들을 규탄하는 상소를 올렸다.

1882년 임오군란을 계기로 청과 일본이 대립했다. 흥선대원군의 쇄국정책에 반대하던 민씨는 청나라에 의존하는 사대당이 되었다. 민영익, 민승호, 김홍집, 김만식, 어윤중 등이 이에 속했다. 반면, 민씨 일파의 사대정책에 반대하고 일본 제국의 메이지 유신을 본받아 개혁을 추진하려는 독립당(개화당)이 있었다. 김옥균, 박영효, 홍영식, 서광범, 서재필, 윤웅렬 등이 대표적이었다.

제물포 조약 이후 일본에 건너갔던 박영효 일행은 친일 성향을 갖고 귀국하여 일본의 힘을 빌려 개화와 정치개혁을 추진하려 했다. 이들은 민비 중심의 집권 세력과 긴장 관계에 있었다.

이 대립은 묄렌도르프의 건의로 사대당이 당오전을 만들어 인플레이션을 야기하고 경제를 혼란시킨 데서 격화되었다.

노론 북학파의 학통과 정치사상을 계승한 이들은 문호개방을 전후하여 박규수, 오경석, 유대치를 중심으로 조직화되었다. 김윤식, 김홍집, 어윤중 등을 길러냈고, 1870년대 개항기에는 김옥균, 홍영식, 박영교, 박영효, 서광범, 서재창, 서재필, 유길준, 윤웅렬, 윤치호 등 젊은 문인들을 길러냈다. 이들은 1880년대 이후 하나의 정치세력을 형성하며 개항론을 주장하고 정부의 개화정책을 뒷받침했다.

일본과 수교 이후 고종은 미국, 프랑스, 러시아 등과도 조약을 맺고 통상 관계를 맺는 개항 정책을 실시하였다.[47] 박규수, 오경석 등은 청나라가 아닌 서양의 기계 제조 기술 등을 배워야 한다고 주장했다.

개화 시책을 실시하면서 관제와 군제를 개혁하고, 신사유람단과 수신사를 일본에 파견하여 새로운 문물을 학습하게 했다.[47] 그러나 일본의 침투가 가속화되자 개화파와 수구파의 대립이 심화되었다. 1881년 황준헌의 조선책략 반포 사건을 계기로 위정척사파는 척사상소운동을 일으켜 민씨 정권을 규탄했다.[47]

최익현, 김평묵 등 화서학파, 서원 철폐로 대원군을 증오하던 유림 세력, 영남 남인들은 개화파를 공격했다.

이때 안기영 등 대원군 주변 세력은 고종을 몰아내고 이재선을 왕으로 옹립하려는 국왕 폐립운동을 전개했다. 이 역모는 사전에 적발되었고, 고종과 민씨 일파는 이를 빌미로 척사상소운동을 제압했다.[47]

조선 후기, 봉건체제를 깨고 근대사회로 나아가려는 움직임이 있었다. 하층민들은 자신들의 권리를 주장하기 시작했다. 구미 열강의 침략 위협 속에서, 문을 닫는 것만으로는 안 된다는 목소리가 터져 나왔고, 사대부와 지식인층은 조선 정부에 대안을 요구했다.

노론 내 비주류인 북학파와 소론 양명학파, 일부 관료와 중인 출신 지식인들[48] 사이에서는 조선 사회의 모순과 신분제도의 비합리성을 인식하고 외국 문물 개방을 통해 사회 변화를 이끌려는 개화 사상이 형성되었다. 개화파는 북학파의 학통을 계승한 후신이기도 했지만, 개화 사상에 따라 서구 문물을 받아들이고 개혁을 주장하며 결집, 형성된 정치 세력이기도 했다.

개화사상의 선구자는 박규수, 오경석, 유홍기(유대치)들이다.[49] 북벌론을 공리공담으로 간주하고 북학을 수용해야 한다던 박지원과 그의 문도들인 박제가, 홍대용, 김정희 등은 노론 내에서 북학파를 구성했다. 박규수, 유대치, 오경석은 서양의 학문을 직접 받아들여야 한다고 주장했다.

박규수는 박지원의 손자로, 제너럴셔먼호 사건 때 평안감사였으며, 1862년 진주민란 때 안핵사였다. 1872년 청나라에 다녀온 후 국제정세에 관심을 갖고 서양 문명을 받아들여야 한다고 생각했다. 그의 사랑방에는 박영효, 김옥균, 김윤식, 유길준 등이 드나들었다.[49]

오경석은 역관으로 청나라를 자주 오가며 새로운 변화에 민감했다. 실학자 김정희의 제자로 금석학에도 이해가 깊었다. 오경석은 친구 유홍기에게 자신이 접한 새로운 사상을 전했다.[49] 그의 스승 김정희 역시 박지원의 문하생이었다.

유홍기는 한의원으로, '산림정승'이라는 별칭을 얻었다. 그는 오경석 등 중인 계층과도 허교하던 인물이었다. 오경석, 유홍기는 양반 자제들을 개화 사상으로 무장시켜야 한다고 생각하고 김옥균, 박영효, 서광범, 서재필, 윤치호, 홍영식, 김윤식 등 세도가 집안의 청년들을 길렀다. 이들은 신사유람단, 영선사의 일원으로 일본과 청국을 돌아보며 개화정책의 핵심세력으로 자라났다.[49]

김옥균은 1880년 무렵부터 정치 결사조직인 충의계(忠義契)를 만들어 신복모(申福模)로 하여금 운영하게 했다. 충의계의 회원은 서재필, 서광범 등이었다. 충의계는 43명으로 시작하여 1884년 경에는 약 10명이 되었다.

1883년 3월, 박영효가 한성부 판윤에서 광주부유수로 전임되자, 박영효는 경기도 광주 임지에서 서실을 열고 문하생을 가르치는 한편, 젊은이들을 모아 군사 훈련을 시켜 사병을 양성했다.

1883년 김옥균 등은 신식 군사 훈련 목적으로 서재필과 서재창 등 14명의 사관 생도들을 일본으로 유학보냈다. 이들은 토야마 육군사관학교에서 단기 군사훈련을 받고 1884년 7월 귀국했다. 서재필이 신식 군대 결성을 건의하자 고종은 조련국 설치를 허가하고 서재필을 사관장으로 삼았다.

윤웅렬은 1883년 1월 함경남도병마절도사로 부임하여 북청군과 함흥부 등 함경남도 지역 장정 약 50명을 모집하여 신식 군사 훈련을 시켰다. 그러나 갑신정변의 기반이 취약하다는 것을 알고 군사를 함경남도병영으로 되돌려보냈다.

제물포 조약 이후 위정척사파의 반발과 척신 세력의 부패가 극에 달하자 개화파는 내부 분열되었다. 임오군란 후 온건파와 급진파로 갈라졌다. 온건파는 청을 서양 세력을 막아줄 유일한 보호막이라고 했다.[49]

개화파는 박규수, 유대치, 오경석의 문하생들이며 이동인과도 친분이 있었다. 그러나 개화파 안에서는 개혁 방향은 같지만, 실현 방법에서 차이가 있었다. 김홍집, 어윤중, 박정양, 김윤식 등의 온건 개화파는 민씨 정권과 정치적 타협을 계속하고, 청나라에 대한 사대외교를 유지하면서 점진적으로 힘을 키운 뒤에 청나라와의 관계를 끊자는 입장이었다. 반면, 김옥균, 서재필, 홍영식 등 급진 개화파는 청나라에 대한 사대관계 청산이 우선이며, 민씨 정권 역시 타협의 대상이 아닌 타도의 대상으로 규정했다. 온건 개화파와 급진 개화파는 수구파, 척신 처리 방법과 청나라에 대한 사대교린을 언제 끝내느냐를 놓고 차이를 보였다.

온건파는 청나라의 양무운동(洋務運動)을 본따 점진적인 개화를 주장했다. 반면 급진파는 청과 민씨 세력을 제거하고 일본의 메이지 유신을 본따 급속한 개혁을 해야 한다고 주장했다.[51] 급진파는 스스로를 개화당 또는 독립당이라 부르고, 온건파를 위정척사파, 민씨 세력과 싸잡아서 수구당, 사대당이라고 부르며 공격했다. 김옥균, 박영효, 서재필, 홍영식, 윤웅렬, 유길준, 윤치호, 고영희, 서광범, 서재창, 박영교 등은 급진파, 김홍집, 김윤식, 박정양, 어윤중, 신기선, 이조연, 이시영, 이상재, 김종한, 민영익 등은 온건파에 속했다. 민영익은 민씨 척신 세력과도 연결되는 인물이었다.

급진 개화파는 요직에서 소외되어갔다. 재정난 타개책으로 일본에서 3000억 엔의 차관을 들여오려던 계획이 수포로 돌아가자, 이들의 입지는 더욱 좁아졌다.[51] 급진파는 온건파가 척신 세력이나 위정척사파와 타협한 것으로 보고 불신하게 된다.

1884년 봄부터 개화파는 쿠데타를 준비했다. 청은 프랑스와의 전쟁으로 조선 주둔군의 절반을 철수시키고 있었다.[51] 개화파는 1880년 초에 박규수, 유대치, 오경석의 문하생들이 만든 충의계(忠義契)를 통하여 동지와 협력자들을 규합하였다.

일본은 청의 세력이 약화된 틈을 타서 조선에 영향력을 확대하고자 공사 다케조에를 통해 쿠데타 지원을 약속했다. 김옥균 등은 미국에 기대를 걸었지만 별다른 호응을 얻지 못해 일본의 접근을 받아들였다.[52]

1884년 7월 개화파는 정변을 기도하나 날짜와 계획을 잡지 못하였다. 9월 17일 박영효의 집에서 김옥균은 정변 계획을 발표했다. 그들은 민씨 정권의 친청나라정책에 대항하여, 온건 개화파와 민씨 척족의 연합 정권을 타도하고 권력을 장악하여 개혁을 실시하기로 했다. 12월초 우정국 낙성식 피로연을 이용하여 거사를 단행하기로 하고, 일본사관학교 유학생, 신식군대 중 자신들의 영향 아래 있는 조선군인을 동원하기로 했다. 일본에서 귀국한 서재필, 서재창 형제가 이끄는 조련국의 병사들, 함경남도병마절도사 윤웅렬이 지휘하는 함경남도관군을 동원하기로 한다.

개화파는 일본사관학교 유학생과 서재필, 서재창이 이끄는 조련국 병사들, 윤웅렬의 남병영 외에도, 정변을 일으켰을 때 민씨 정권을 비호하는 청나라군 및 위정척사 세력, 영남 남인세력 등의 반격에 대한 군사 문제를 일본측과의 교섭을 통해 해결하려 했다. 또한 자신들이 개혁정책을 실현하는 자금 및 재정 확보 문제 역시 일본을 이용하여 해결할 계획을 세웠다. 일본공사 다케조에 신이치로(竹添進一郞)는 개화파의 군사, 재정 문제를 도와, 일본의 대륙 진출에 걸림돌이 되는 청나라와 민씨 정권을 내몰고 대륙 진출의 기반을 차지할 생각으로 일본군대 및 영사관 경찰 병력의 동원과, 정부 차관 제공을 약속하였다.

김옥균, 박영효, 서재필 등 독립당 인사들이 조선의 개화를 목표로 일본에 접근한 것은 1870년대 후반으로 거슬러 올라간다.

김옥균은 근대적 기술 도입과 군사력 강화를 위해 양무개화론을 주장한 우의정(부총리에 해당) 박규수의 영향을 강하게 받았다.[12] 박규수 자신은 1877년에 사망했으므로 1880년대의 지도자는 되지 못했지만, 그의 지도하에는 박영효, 박영교, 서재필, 홍영식 등 개화파가 형성되었고, 청나라와의 관계를 유지하면서 근대화를 추진하려는 김홍집, 김윤식, 어윤중, 유길준 등 온건개화파도 원래는 같은 계통에 속해 있었다.[12]

1879년(메이지 12년), 김옥균 등은 불교 승려 이동인을 일본에 밀입국시켜 후쿠자와 유키치와 고토 쇼지로를 비롯해 일찍이 근대화를 이룬 일본의 정재계 대표자들과 접촉하여 교류를 깊게 했다.[13]

김옥균 자신의 첫 번째 방일은 1882년 3월부터 같은 해 8월까지였다.[12] 이것은 그 자신이 고종에게 건의한 결과 실현된 것으로, 고종은 김옥균, 박영효, 민영익, 서광범 4명을 일본에 파견하려 했지만, 박영효와 민영익은 사정이 여의치 않아 31세의 김옥균과 23세의 서광범이 파견되었다.[14] 김옥균은 나가사키에서 지방의회, 법원, 초중학교·사범학교, 전신 시설 등을 시찰하고, 오사카에서는 부지사와 회견하여 훈련장, 인쇄소, 건설회사 등을 견학했으며, 교토에서는 부청을 방문한 외에도 맹아원 등을 견학했다.[14] 도쿄에서는 후쿠자와 유키치와 친밀하게 교류하고 주요 시설을 활발하게 시찰했다. 또한, 후쿠자와의 소개 등을 통해 이노우에 가오루, 오쿠마 시게노부, 에노모토 다케아키, 소에지마 타네오미, 시부사와 에이이치, 오쿠라 기하치로, 우치다 요헤이를 비롯해 관민을 막론하고 많은 사람들과 회합했다.[14] 더욱이 요코하마의 청나라 공사관을 비롯한 각국의 영사관 등도 두루 방문하여 해외 사정 수집에도 힘썼다.[14] 김옥균 등이 임오군란 발생 소식을 처음 접한 것은 귀국길의 야마구치현시모노세키였으며, 대원군 납치 사건을 알게 된 것은 인천이었다.[12]

임오군란은 오장경과 정여창 등을 중심으로 한 청나라 군대가 난의 배후이자 국왕의 아버지인 흥선대원군을 납치하여 중국의 톈진으로 연행함으로써 종식되었다. 부활한 고종과 민씨 정권은 청나라 제도를 본뜬 정치 개혁을 실시했다.[11] 조선은 또한 청나라 군대 3,000명, 일본군 200명 남짓의 수도 한성(현, 서울) 주둔이라는 상황을 받아들일 수밖에 없었다.[11] 앞서 언급했듯이, 조선은 청나라로부터 중조 상민 수륙 무역 장정을 강요받게 되었고, 개화 정책은 청나라 주도로 진행될 것이 명확해졌다. 한편, 조선 정부는 군란 이후 일조 간에 체결한 제물포 조약 규정에 따라 1882년 10월에 사죄사로 박영효를 특명 전권 대사, 김만식을 부사, 서광범, 민영익, 서재필, 유혁로 등을 종사관으로 하는 총 20명가량을 파견했다.[12][14][15] 김옥균은 서기관 직책으로 고문으로 이에 참가했다.[12][14] 일행은 같은 해 12월까지 일본에 체류하며, 박영효 등은 메이지 천황을 알현하고, 정부 고관과도 접촉하여 조선 독립 지원을 요청했으며, 더욱이 후쿠자와 유키치 등 많은 일본 지식인과 친분을 맺어 해외 사정과 새로운 지식을 얻었다.[12][15]

조선의 자주 독립을 표방해 온 일본으로서는 천재일우의 기회였다고 할 수 있지만, 군란 이후 조선은 청나라의 지배하에 있었고, 정부 내부도 야마가타 아리토모 등의 적극적 개입론과 이노우에 가오루 등의 불개입론으로 나뉘었다.[12] 각의는 적극적 지원을 피하면서 제한적으로 조선 독립을 지원한다는 절충론으로 결정했다.[12] 군란의 배상금 지불을 제물포 조약에서 규정된 5년에서 10년으로 기한을 완화했고, 요코하마 정금은행으로부터 17만 엔의 차관이 제공되었다.[12] 이 방일은 김옥균에게 두 번째 방문이었지만, 12월에 박영효 등 10명이 조선으로 귀국한 후에도 서광범 등과 함께 일본에 남아 정재계 인사와 외국 사절과도 만나 교류를 깊게 하고, 1883년 3월까지 일본에 체류했다.[12][14]

한편, 군란 후 왕궁으로 돌아온 민비는 은신해 있던 충주에서 알게 된 무녀를 왕실의 빈객으로 대접하고, 두터이 숭경하여 매일 두 번의 제사를 빠뜨리지 않을 정도였다.[11] 민씨 일족과 정부 고관도 참여한 제사는, 이에 드는 비용이 막대해졌다.[11] 조선 전국의 종교인도 왕궁에 모여 이를 점거하는 상태가 되었고, 매관매직이 다시 유행하여 조선반도의 정치는 더욱 혼란의 가중되었다.[11] 임오군란 후, 이홍장에 의해 조선 정부의 외교 고문으로 추천되어 그 직에 오른 독일인 파울 게오르크 폰 묄렌도르프는 부산, 원산, 인천 3개 항에 설치한 세관을 관장했지만, 민씨 정권의 중진으로 민비의 조카인 민영익과 공모하여 세관 수입의 일부를 민비 개인을 위해 사용했다.[7][11] 더욱이 1883년, 조선의 국고 궁핍을 알게 된 묄렌도르프는 “당오전”이라는 악화 주조를 조선 정부에 권했고, 이것은 한성, 강화도, 평양에서 대량으로 주조되었지만, 김옥균 등 독립당은 인플레이션을 초래하고, 백성의 경제 생활에 큰 혼란을 야기할 수 있는 당오전에 강한 위기감을 느껴 맹렬히 반대하고, 그 대안으로 일본 등으로부터의 차관 확보를 목표로 했다.[11][16][17] 세도정치를 추진하는 민씨와 묄렌도르프로서는, 어디까지나 정론을 주장하는 김옥균은 방해물에 불과했다.[17]

개화당 주변에는 몇몇 개혁가들이 모여들었고, 개혁의 규모가 제한적이며 속도가 임의적이라는 점에 좌절감을 느꼈다. 개화당을 구성했던 회원들은 젊고 교육을 잘 받은 한국인들이었으며, 대부분 양반 계급 출신이었다. 그들은 메이지 시대 일본의 발전에 감명을 받았고, 이를 본받고자 열망했다. 회원들로는 김옥균, 박영효, 홍영식, 서광범, 서재필이 있었다. 이들은 모두 비교적 젊었다. 박영효는 왕족과 관련된 명문가 출신으로 23세였고, 홍영식은 29세, 서광범은 25세, 서재필은 20세였으며, 김옥균이 33세로 가장 나이가 많았다.

모두 일본에서 일정 기간을 보냈다. 1882년 박영효는 임오군란에 대해 사과하기 위해 일본에 파견된 사절단의 일원이었다. 그는 김옥균과 함께 갔으며, 김옥균은 후에 후쿠자와 유키치와 같은 일본 근대화가들의 영향을 받았고, 서광범도 함께했다. 김옥균은 일본에서 유학하는 동안 영향력 있는 일본 인사들과 친분을 쌓았고, 사실상 그룹의 지도자였다. 그들은 또한 강한 민족주의자였으며, 한국 내정에 대한 중국의 간섭을 종식시켜 나라를 진정으로 독립시키기를 원했다.

6. 2. 조선 정부

1874년 흥선대원군의 실각 이후 1876년 2월 27일 일본과 강화도 조약을 맺었다.[46] 일본은 1875년 2월부터 군함을 이끌고 동해와 남해, 황해 등에서 무력 시위를 벌였다.[46] 이때 조선군의 선제 발포가 문제가 되어 1876년 2월 27일 강화도에서 조일수호조규가 체결되면서 제물포항이 개항되고, 이후 부산과 원산항도 개항되었다.[46] 이후 위정척사파들의 시위는 격화됐고, 1877년 흥선대원군의 쇄국을 반대하고 강화도 조약을 지지하였던 박규수가 별세했다. 1882년 임오군란으로 구식 군대 및 위정척사파의 추대를 받은 흥선대원군이 일시 집권했으나 명성황후는 청나라 군사를 끌어들여 대원군을 실각시켰다. 이후 조선의 정치는 청나라로부터 노골적인 간섭을 받기 시작하였다.1882년(고종 19) 임오군란을 계기로 청나라와 일본이 대립하게 되었다. 흥선대원군의 쇄국정책에 반대하던 민씨가 청나라에 의존하는 보수 세력으로 되었으니, 왕실 및 민씨 세력의 대표적 인물로는 민영익·민승호 등과 정계의 요인(要人)이었던 김홍집·김만식(金晩植)·어윤중 등이 이에 속하였으며, 이 일파를 사대당이라고 하였다.

임오군란의 사후 처리를 위한 제물포 조약에 따라 사과 사절 등으로 일본에 건너갔던 박영효 일행은 친일 성향을 가지고 귀국하여 일본의 힘을 빌려 개화와 정치개혁을 단행하고자 하였고, 이들 개화파는 민비를 중심으로 한 집권파 세력과 긴장 관계에 있었다.

이 대립은 당시 청나라의 알선으로 내아문(內衙門)의 고문으로 있던 묄렌도르프의 의견에 따라 사대당이 당오전(當五錢)이라는 화폐를 만들어 악성(惡性) 인플레이션을 야기하고, 경제계를 혼란시킨 데서 더욱 격화되었다.

민비는 청나라를 끌어들여 흥선대원군을 납치, 텐진의 바오딩부에 유배케 했다. 1882년 민씨 세력의 개화 정책에 불만을 품은 위정척사파와 대원군 세력이 봉량미 문제로 임오군란을 일으켜 왕비를 죽이려 하였으나, 그녀는 재빨리 궁중을 탈출하여 충주목사 민응식의 집에 피신하였다. 그리고 비밀리에 고종과 접촉하며 청나라에 군사 지원을 요청하였다. 그녀의 요청으로 출동한 청국군은 대원군을 납치하여 청나라로 끌고 감으로써 위기를 넘겼다.[50]

그 사건 이후 그녀는 친청정책을 실시하였는데, 이 때문에 개화파의 불만이 높아져 갑신정변이 일어나고 일시적으로 개화당이 정권을 장악하기도 한다. 그러나 이때에도 왕비는 청국군의 도움으로 다시 정권을 되찾는다.[50]

제물포 조약 이후 위정척사파의 강한 반발과 척신 세력의 부패가 극에 달하게 되자 개화파는 이 문제를 놓고 내부 분열이 일어나게 된다. 임오군란 후 이들은 온건파와 급진파로 갈라졌다. 온건파는 청을 서양 세력을 막아줄 수 있는 유일한 보호막이라고 하였다.[49]

개화파는 대부분 박규수, 유대치, 오경석의 문하생들이며 이동인과도 친분 관계가 있었다. 그러나 개화파 안에서는 개혁의 궁극적 방향을 같이하면서도 실현 방법에서 입장의 차이를 드러내고 있었다. 김홍집, 어윤중, 박정양, 김윤식 등의 온건 개화파는 일단 부국강병을 위해 문호를 개방하고 여러 가지 개혁 정책을 실현하되, 위정척사파를 상대하기 위해서 민씨 정권과 정치적 타협을 계속하고, 청나라에 대한 사대 외교를 종전대로 계속 유지하면서 점진적인 방법으로 힘을 키운 뒤에 청나라와의 관계를 끊자는 입장이었다.

온건파는 청나라의 양무운동을 본떠 점진적인 개화를 주장했다. 민씨 가문은 "동도서기"(서양의 기술을 받아들이되 동양의 가치는 지킨다) 사상을 지지하게 되었는데, 이는 중국 온건 개혁가들의 사상에서 유래한 것으로, 중화사상의 우월한 문화적 가치와 유산을 유지해야 할 필요성을 강조하면서 자주권 유지를 위해 서구 기술, 특히 군사 기술을 습득하고 채택하는 것의 중요성을 인식한 것이었다. 따라서 메이지 유신처럼 법적 평등과 같은 새로운 가치의 수용이나 근대 교육 도입과 같은 주요 제도 개혁보다는 기본적인 사회, 정치, 문화 질서를 유지하면서 국가를 강화할 제도들을 부분적으로 채택하려 했다.

12월 4일 저녁 11시경 개화파는 국왕의 소명이라 하여 대신들에게 소집을 명했고, 이에 따라 입시하려던 후영사(後營使) 윤태준·전영사(前營使) 한규직·좌영사(左營使) 이조연을 타살하고, 이어 판돈녕부사 겸 해방총관(海防總管) 민영목, 의정부좌찬성인 민태호, 지중추부사 조영하 등의 사대당 일파를 창덕궁 궐문 앞에서 차례로 타살 또는 총격을 가해 죽였다.

이 중 민태호는 민겸호, 민승호, 민규호가 죽은 뒤 민씨 척신 세력의 거두가 되었고, 순종비 순명효황후의 친정아버지였고, 민영목은 나이는 많았지만 명성황후의 11촌 조카였으며, 조영하는 익종비 신정왕후의 5촌 조카였다.[57]

정변에 성공한 개화파는 민씨 세력을 제거한 뒤 그동안 민씨 정권에게 소외되어 왔던 왕실 인사로 조선 고종의 사촌 형인 이재선을 12월 5일 자정, 궁으로 불러들여 부패 관료와 척신 세력을 제거하고 새 정부를 구성할 것이니 협력해줄 것을 요청하며, 왕실과 연합 정부 구성을 제안하였다. 개화파와 왕실은 새 정부의 각료 선정에 착수하였으며, 미국 공사관을 비롯, 각국 공사관에도 정변 소식을 전달하고 지지를 요청하였다.

다음날 12월 5일(음력 10월 18일)에 다시 창덕궁으로 돌아와서 독립당은 각국 공사 및 영사에게 신정부의 수립을 통고하는 한편 개화파들은 인사를 발표하여 영의정에 이재원, 좌의정에 이재선, 병조판서에 이재완 등 고종의 근친과 우의정에 홍영식, 형조판서에 윤웅렬, 호조참판에 김옥균, 전후양영사(前後兩營使) 겸 한성판윤(漢城判尹)에 박영효, 이조판서 겸 홍문관제학에 신기선, 좌우(左右) 양영사 겸 서리외무독판에 서광범, 외무아문참의에 윤치호, 승정원도승지에는 박영교 등 개화파를 임명하였고, 갑신정변의 전위대로 나서 공을 세운 서재필은 병조참판 겸 정령관으로 임명하여 정부의 군사권과 재정권을 장악하였다. 그밖에 온건 개화파로 정변에 반대하지 않던 김홍집을 한성부 판윤으로, 김윤식을 예조판서로 임명하였다.

그밖에 왕실과 가까운 일부 인사와도 제휴, 헌종의 계비 효정왕후의 조카인 홍순형을 공조판서로 임명하고, 흥선대원군 계열과도 일부 교섭하여 대원군의 장남 이재면을 의정부좌찬성 겸 우참찬에 임명하였다. 급진 개화파 만으로는 힘들다고 본 이들은 온건 개화파 일부와 손잡고 왕실과도 손을 잡았다. 신 정부 각료의 구성은 개화파와 국왕 종친의 연립 내각으로 결정했다. 일부 반발이 있자 개화파 지도부는 새 정부를 튼튼히 하기 위하여 임시적이라도 종친을 중용하지 않을 수 없다고 하였다.

그러나 정변 직후 민중들은 이에 호응하는 움직임이 거의 없었다. 일본은 조선에 침투하는 한 방법으로 늘 내정 개혁을 외쳤다. 민중은 개화파의 근대화 정책이 일본의 그것과 다르지 않다고 생각했다.[52] 급진 개화파는 거사를 서둘렀기 때문에 준비를 갖추지 못했다. 거사의 구성원인 서재필, 서재창 등은 모의가 진행 중이던 그해 7월에 일본에서 유학을 마치고 귀국하였고, 이들이 믿고 있던 조련국의 병력은 하나의 세력을 구성하기 어려웠다. 또한, 갑작스럽게 일을 추진하면서 급진 개화파는 거사와 민심 동요, 사태 수습 등에 쓸 자금을 사전에 충분히 마련하지 못하였다. 또한 온건 개화파를 적으로 돌렸고, 척신 세력이나 수구파 대신, 혹은 남인 등 타 정파의 인물을 포섭하지 못한 것도 세력 확장에 장애물이 되었다.

당시 서울의 상인·빈민들은 개화파에 강한 적대감마저 품고 있었다. 자신의 생활 기반을 위협해 오는 일본에 밀착된 개화파가 좋게 보일 리 없었다.[52] 또한 일본인들과 서양인들이 침투해서 조선인들을 죽이고 잡아먹는다, 아녀자를 노리개감으로 삼는다는 유언비어들이 상당히 퍼져 있어 개화파에 대한 반감은 가속화되었다. 개화파의 정책을 지지하는 이는 북학파 출신이었던 일부 유학자들과 일부 외교관과 청나라, 만주, 일본, 월남 등에 사절로 다녀온 일부 통역관과 수행원들이 고작이었다.

6. 3. 청나라

김옥균 등은 우정국 개국 축하연 때 반대 세력을 제거하고 왕과 왕비를 경우궁으로 옮겼다. 민씨 정권 측은 위안 스카이(袁世凱)가 이끄는 청나라 주둔군에 도움을 요청했고, 그 사이 명성황후는 창덕궁으로 돌아가야 한다고 주장하였다. 김옥균 등은 소수의 병력으로 넓은 곳을 지키기 어려움을 들어 반대하였으나 명성황후의 강력한 요구로 결국 창덕궁으로 환궁하게 되었다. 12월 6일 개화파 일행이 국왕 내외를 대동하여 창덕궁에 돌아갔고, 그날 새벽 정강 정책을 결정하였으나, 오후 3시 위안 스카이가 이끄는 청나라 군대 1,500명이 창덕궁 안으로 진입함으로서 3일 만에 진압되었다. 홍영식, 박영교 등은 청나라군과 싸우다 전사했고, 김옥균, 서재필, 박영효 등은 인천을 거쳐 일본으로 망명했으며, 윤치호 등은 외국 유학 형식으로 망명하였다.1884년 2월경부터 조선에 주둔하던 3,000명의 청나라 군사가 서서히 철수하는 조짐을 보이자 일각에서는 바로 단행하자고 하였으나, 김옥균, 박영효 등은 조금 더 지켜보자고 하였다. 또한 일본에 유학중이던 사관생도들이 귀국하지 않았음을 들어 일단 보류하였다. 1884년 봄, 청나라와 프랑스 사이에 안남(베트남) 문제를 둘러싸고 전쟁의 조짐이 보이자 청나라는 1884년 5월 23일경 한성부에는 1,500명의 청군만 남기고 나머지 청군은 안남 전선으로 이동시켰다.

1884년 8월 청나라는 프랑스와 전쟁을 시작, 청불 전쟁에서 프랑스 해군 함대가 청나라 해군의 푸젠함대(福建艦隊)를 격파하고 이후 전쟁 상황이 청나라에게 불리하게 전개되자 김옥균 등 개화당은 1884년 9월(음력 8월)부터 정변을 준비하였다. 마침내 안남에서 청나라가 패배하자 일본은 공사 다케조에를 통해 급진 개화파에게 접근하였다.

정변 직후 입궐하다가 달아난 민씨 세력은 왕비와 비밀리에 연락하였고, 민씨 정권의 인사들은 청나라에 도움을 청했다. 불바다가 된 도성과 개화당의 갑작스러운 정변에 놀란 청나라 측은 부상당한 민영익을 보고 사태가 발생했음을 확인, 12월 5일 아침 일찍 개화당의 지지자로 위장한 심상훈(沈相薰)을 경우궁으로 들여보내 왕비와 연락을 취하도록 하고 병력 파견을 허락할 것을 제의했다.

이로써 청나라 군의 계획을 알게 된 민비는 청군에게 지원 요청을 했다. 이어 민비는 고종에게 갑자기 경우궁이 좁아 생활하기 불편하다는 이유로 창덕궁으로 다시 환궁하자고 했고, 고종도 이를 지지하였다.

12월 6일 오후 3시경, 고종이 혁신 정강을 결재하고 개혁 정치 실시 조서를 내릴 무렵, 청나라군은 흉도들에게 납치된 왕과 왕비를 구한다는 포고령을 내린 뒤, 마침내 1,500명의 병력을 두 개의 부대로 나누어 창덕궁의 돈화문과 선인문으로 각각 공격하여 들어왔다.

창덕궁으로 돌아온 고종은 6일 오후 3시, 혁신정치를 천명하는 조서를 내렸다. 바로 그 때 청나라군이 쏜 포탄이 천지를 진동시켰다.[56] 그러나 명성황후 측에서 12월 5일 벌써 청나라 총독 위안 스카이(袁世凱, 원세개)에게 편지를 보내 개입을 요청함으로써, 위안 스카이는 서울에 남아 있던 1,500여 명의 군사를 이끌고 진입했다. 혁신정강 14조를 공포하기도 전에 청나라와 조선 연합군 군사 1,600명이 갑신정변을 진압하기 위해 출동하여 창덕궁을 공격하였으며, 6일 오후에는 창덕궁과 창경궁 후원 일대에서 호위 중인 일본군 병사와 싸웠다. 외위를 담당한 친군영 전후영을 담당하는 박영효의 군대는 청나라군과 응전하였으나, 수십 명의 전사자를 내고 중과부적으로 패퇴하여 흩어져 버렸다. 중위를 담당한 일본군은 제대로 전투도 하지 않고 철병하여 버렸다. 5백 명의 군사를 동원하기로 한 함경남도병마사 윤웅렬 역시 1백 명도 안되는 남병영 군사를 이끌고 왔으므로 쉽게 밀리고 말았다.

이어서 청나라군이 궁궐로 쏟아져 들어왔다.

창덕궁의 넓은 지역에서 개화당의 50명의 장사와 사관생도로 편성된 내위만으로는 넓은 평지에서 1,500명의 청나라군을 대항할 수 없어 패퇴하고 만다. 그리고 개화파들은 쉽게 무너졌다. 박영효의 형 박영교, 홍영식은 끝까지 왕의 곁에 남아있다가 청군에 의해 목숨을 잃었다.[49] 개화파 정권은 3일천하로 끝이 났다. 그들의 혁신 정강과 왕이 내리려던 조서 또한 휴지가 되어 사라졌다.[49]

주둔권을 상실했지만 긴급시 출병권을 확보한 청국(清國)은 위안 스카이(袁世凱)를 중심으로 조선에 대한 내정 간섭을 더욱 강화했다.[28]

6. 4. 일본

김옥균 등은 우정국 개국 축하연 때 반대 세력을 제거하고 왕과 왕비를 경우궁으로 옮겼다. 민씨 정권 측은 위안 스카이(袁世凱)가 이끄는 청나라 주둔군에 도움을 요청했고, 그 사이 명성황후는 창덕궁으로 돌아가야 한다고 주장하였다. 김옥균 등은 소수의 병력으로 넓은 곳을 지키기 어려움을 들어 반대하였으나 명성황후의 강력한 요구로 결국 창덕궁으로 환궁하게 되었다. 12월 6일 개화파 일행이 국왕 내외를 대동하여 창덕궁에 돌아갔고, 그날 새벽 정강 정책을 결정하였으나, 오후 3시 위안 스카이가 이끄는 청나라의 군대 1,500명이 창덕궁 안으로 진입함으로서 3일 만에 진압되었다. 홍영식, 박영교 등은 청나라군과 싸우다 전사했고, 김옥균, 서재필, 박영효 등은 인천을 거쳐 일본으로 망명했으며, 윤치호 등은 외국 유학 형식으로 망명하였다.1882년(고종 19) 임오군란을 계기로 청나라와 일본이 대립하게 되었다. 흥선대원군의 쇄국정책에 반대하던 민씨가 청나라에 의존하는 보수 세력이 되면서, 왕실 및 민씨 세력의 대표적 인물인 민영익·민승호 등과 정계 요인(要人)이었던 김홍집·김만식(金晩植)·어윤중 등이 이에 속하였으며, 이 일파를 사대당이라고 하였다. 이에 대하여 민씨 일파의 사대정책에 반대하고 일본 제국의 메이지 유신을 본받아 개혁을 단행하려는 사람들이 있었으니, 이를 독립당 또는 개화당이라 하였다. 그 대표적 인물은 김옥균·박영효·홍영식·서광범·서재필·윤웅렬 등의 소장파들이었다.

임오군란의 사후 처리를 위한 제물포 조약에 따라 사과 사절 등으로 일본에 건너갔던 박영효 일행은 친일 성향을 가지고 귀국하여 일본의 힘을 빌려 개화와 정치개혁을 단행하고자 하였고, 이들 개화파는 민비를 중심으로 한 집권파 세력과 긴장 관계에 있었다.

일본은 청나라의 세력이 약화된 틈을 타서 조선에 영향력을 확대하고자 공사 다케조에를 통해 쿠데타 지원을 약속했다. 본래 김옥균 등은 미국에 큰 기대를 걸었지만 별다른 호응을 얻지 못한지라 일본의 접근은 선뜻 받아들였다.[52]

1884년 7월 개화파는 정변을 기도하나 날짜와 구체적 계획을 잡지 못하였다. 여러 번 회합을 하다가 그해 9월 17일 박영효의 집에서 김옥균은 정변을 일으킬 방안과 계획을 상세히 발표한다. 그들은 민씨 정권의 친청나라정책에 대항하여, 기존의 평화적 방법에 의한 개혁 보다는 온건 개화파와 민씨 척족의 연합 정권을 타도하고 일시에 권력을 장악하여 개혁을 실시하기로 했다. 한편 12월 초에 있을, 홍영식이 총판(總辦)으로 임명된 우정국의 개설 기념 및 건물 낙성식 피로연을 이용하여 거사를 단행하기로 결정하고, 일본사관학교의 유학생, 종래의 신식군대 가운데 자신들의 영향 아래 있는 조선군인을 동원하기로 하는 등 정변을 위한 준비를 서둘렀다. 이어 일본에서 귀국한 서재필, 서재창 형제가 이끄는 조련국의 병사들, 함경남도병마절도사 윤웅렬이 지휘하는 함경남도관군을 동원하기로 한다.

한편 개화파는 일본사관학교 유학생과 서재필, 서재창이 이끄는 조련국 병사들, 윤웅렬의 남병영 외에도, 정변을 일으켰을 때 민씨 정권을 비호하는 청나라군 및 지역의 위정척사 세력, 영남 남인세력 등의 미구에 있을 반격에 대한 군사 문제를 일본측과의 교섭을 통해 해결하려 했다. 또한 자신들이 개혁정책을 실현하는 자금 및 재정 확보 문제 역시 일본을 이용하여 해결할 계획을 세웠다. 이는 일본 공사관측을 통해 교섭하였다. 일본공사 다케조에 신이치로(竹添進一郞)는 개화파의 군사, 재정 문제를 도와, 일본의 대륙 진출에 걸림돌이 되는 청나라와 민씨 정권을 내몰고 대륙 진출의 기반을 차지할 생각으로 일본군대 및 영사관 경찰 병력의 동원과, 정부 차관 제공을 약속하였다.

1884년(고종 21년) 10월 초, 청나라가 안남(安南) 문제로 프랑스와 싸워 패배하였다는 소식을 듣자 독립당은 청나라가 조선 문제에 개입할 여유가 없을 것이라고 믿고, 정변 단행을 기획한다. 10월 30일 서울로 돌아 온 일본공사 다케조에 신이치로(竹添進一郎)는 종전 개화파에 대한 적대적 태도를 바꾸어 적극적인 호의를 보이면서 접근해 왔다.

그해 8월부터 본격 훈련에 들어간 서재필의 조련국 병력으로는 사실 부족했고, 윤웅렬의 함경남도의 병영에서 병력을 전부 차출하는 것은 힘들다고 본 급진 개화파는 논란에 빠지게 된다. 결국 김옥균 등 개화당은 우선 부족한 무장능력을 보충하고 청나라군을 견제하기 위한 수단으로 일본측의 호의에 응하였다. 다케조에는 공사관 병력 150명을 지원할 수 있고, 일본 정부로부터 일화 3백만 엔을 얻어내 빌려주겠다고 제안하였다.

이들은 일본 공사 다케조에 신이치로(竹添進一郞)와 몰래 상의한 끝에 일본의 주둔 병력을 빌려 정변을 일으켜 혁신정부를 세우기로 계획하였다. 무기와 자금을 일본 공사를 통해 일본으로부터 차관도입시도하여 빌리고 일본 유학생 출신과 사관생도들을 동원하자는 것이었다.

김옥균·박영효·홍영식·서재필·서광범 등 급진개화파 세력들은 1884년 11월 4일 박영효의 집에서 회합을 가졌다. 그때 일본 공사관의 시마무라(島村久) 서기관이 참석하였는데, 그는 “서울에 주둔하는 청나라 병사를 구축하는 일은 우리의 1개 중대 150명으로도 그다지 어려운 일이 아닐 것이다.”라고 김옥균과 서광범에 말하였다. 조선 주재 일본 공사 다케조에(竹添進一郞)와 밀의한 끝에 일본군 주둔 병력을 빌려 정변을 일으키고 혁신정부를 세우기로 기도하였다. 그때 다케조에 공사는 11월 16일자 보고 문서에서 “정변이 나면 그(김옥균)를 보호할 방침이며, 정변이 나더라도 우리의 1개 중대로써 청국의 현재 병력(단지 5~6백 명으로 추산됨)을 격퇴함은 지극히 용이한 일입니다.”라고 장담하였다.[53]

이러한 일본 공사의 호언장담에 고무된 김옥균 일파는 1884년 12월 4일(음력 10월 17일) 홍영식이 총판으로 있는 우정국 개국 축하 만찬회를 이용하여 정변을 일으켰다. 이들 개화파들은 연회가 열릴 즈음 이웃집에 불을 질러 혼란을 일으킨 다음 행동 전위대로 나선 서재필을 비롯한 토야마 군관학교 출신 사관생도들이 초청한 사대당 요인들을 모조리 암살하려 했으나, 겨우 민영익에게 중상을 입혔을 뿐 계획은 실패하고 말았다.

12월 6일 오후 3시경, 고종이 혁신 정강을 결재하고 개혁 정치 실시 조서를 내릴 무렵, 청나라군은 흉도들에게 납치된 왕과 왕비를 구한다는 포고령을 내린 뒤, 마침내 1,500명의 병력을 두 개의 부대로 나누어 창덕궁의 돈화문과 선인문으로 각각 공격하여 들어왔다.

창덕궁으로 돌아온 고종은 6일 오후 3시, 혁신정치를 천명하는 조서를 내렸다. 바로 그 때 청나라군이 쏜 포탄이 천지를 진동시켰다.[56] 그러나 명성황후 측에서 12월 5일 벌써 청나라 총독 위안 스카이(袁世凱, 원세개)에게 편지를 보내 개입을 요청함으로써, 위안 스카이는 서울에 남아 있던 1,500여 명의 군사를 이끌고 진입했다. 혁신정강 14조를 공포하기도 전에 청나라와 조선 연합군 군사 1,600명이 갑신정변을 진압하기 위해 출동하여 창덕궁을 공격하였으며, 6일 오후에는 창덕궁과 창경궁 후원 일대에서 호위 중인 일본군 병사와 싸웠다. 외위를 담당한 친군영 전후영을 담당하는 박영효의 군대는 청나라군과 응전하였으나, 수십 명의 전사자를 내고 중과부적으로 패퇴하여 흩어져 버렸다. 중위를 담당한 일본군은 제대로 전투도 하지 않고 철병하여 버렸다. 5백 명의 군사를 동원하기로 한 함경남도병마사 윤웅렬 역시 1백 명도 안되는 남병영 군사를 이끌고 왔으므로 쉽게 밀리고 말았다.

이어서 청나라군이 궁궐로 쏟아져 들어왔다. 일본공사 다케조에는 사태가 불리해지자 재빨리 군대를 철수, 돌아가버렸다.[49] 청나라 군대 1,500명을 맞아 싸울 수 있었던 개화파의 군사는 사관생도를 중심으로 한 150명에 불과하였고, 개화파를 군사적으로 도와주기로 약속한 다케조에 공사의 일본 군대도 쉽게 퇴각해 버렸다. 고종은 박영효·김옥균 등의 만류에도 불구하고 명성황후가 있는 북관묘(北關廟)로 돌아갔다.

창덕궁의 넓은 지역에서 개화당의 50명의 장사와 사관생도로 편성된 내위만으로는 넓은 평지에서 1,500명의 청나라군을 대항할 수 없어 패퇴하고 만다. 그리고 개화파들은 쉽게 무너졌다. 박영효의 형 박영교, 홍영식은 끝까지 왕의 곁에 남아있다가 청군에 의해 목숨을 잃었다.[49] 개화파 정권은 3일천하로 끝이 났다. 그들의 혁신 정강과 왕이 내리려던 조서 또한 휴지가 되어 사라졌다.[49]

홍영식과 박영효의 형 박영교는 고종을 북관종묘까지 호위하다가 청군에게 죽었다. 김옥균, 박영효, 서광범, 서재필, 변수(邊樹), 정난교, 신응희, 유혁로, 이규완은 창덕궁 북문으로 빠져나가 옷을 변복하고 인천주재 일본 영사관 직원 고바야시의 주선으로 제일은행지점장 기노시타의 집에 은신하였다. 그러나 묄렌도르프가 추격대대대를 이끌고 오자, 기노시타는 이를 알렸고 김옥균, 박영효, 서광범, 서재필, 변수 등은 일본 옷으로 갈아입고 인천 제물포항에 정박중이던 일본 선박 지도세마루 호에 잠입했다. 이들을 추격한 묄렌도르프는 승선하려던 주조선 일본 공사 다케조에 신이치로에게 숨은 자들을 내놓을 것을 요구, 다케조에는 김옥균 일행에게 배에서 내릴 것을 독촉했다. 그러나 다케조에 신이치로의 말 바꾸기에 분노한 지도세마루(千歲丸) 호의 일본인 선장 쓰지 가쓰자부로(辻勝三郞)는 다케조에의 무책임함을 추궁, 내줄 수 없음을 천명하고, 묄렌도르프에게 그런 사람들은 온 적이 없다고 했다. 묄렌도르프 역시 조선의 외교고문이므로 일본의 선박은 함부로 수색할 수 없어 퇴각했다. 이로서 김옥균, 박영효 외 7인은 쓰지 선장의 기지에서 기적적으로 목숨을 구하고 일본으로 망명한다.

생존한 갑신정변 주역들은 후퇴하는 일본 병사를 따라 일본 공사관으로 피신해 있다가 인천항의 지도세마루 호를 통하여 일본으로 망명하였다. 이날 일본 공사관은 조선 병사와 난민의 습격을 받아 수명의 일본 사람이 학살당하였고, 갑신정변 직후 조선 정부는 이 사건을 역모로 규정하였고, 갑신정변 주모자들을 대역죄인으로 공표하고 서재창·이희정·김봉균·신중모·이창규·이윤상·오창모·차홍식·남흥철·고흥종·이점돌·최영식을 처형하였다.[59] 국내에 남은 다른 개화파들은 민비 척신 세력에 의하여 철저히 색출되어 수십 명이 피살되고, 개화당은 몰락하였다.

일본은 갑신정변 직후 일본으로 피신했던 주한 일본공사 다케조에 신이치로를 다시 조선으로 파견하여 회담을 하였다. 조선 측 회담 대표인 전권대사 외무독판 조병호(趙秉鎬)와 접촉했으나 일본측의 요구를 조선 조정에서는 수용하지 않았다. 일본은 즉시 외무대신 이노우에 가오루(井上聲)를 전권대사로 임명하고, 이노우에 가오루가 이끄는 일본군 육·해군 2개 대대, 군함 7척을 이끌고 인천에 도착했다. 1885년 1월 2일 일본 전권대사 이노우에는 일본 육군을 이끌고 인천을 통해 한성부로 들어와, 당시 의정부좌의정이자 전권대사인 김홍집과 협상을 시도하였다.

그 결과 1885년(고종 22년) 1월 9일 김홍집과 이노우에 사이에 전문 5개 조의 한성 조약(漢城條約)이 체결되었다. 한성 조약의 내용 중에는 일본에 대한 조선 정부의 사과와 사망자 및 기물 손괴 배상금 10만 원 지급, 일본 공사관 수축비 부담 등이 포함되어 있었다. 이 조약에 의해 조선은 일본 정부에 사과를 표명하고, 희생자와 각종 피해에 대한 보상금 100000JPY을 지불하고, 한성에 일본 공사관을 새로 건축하는 비용 상당액을 조선 정부에서 부담하게 되었다.

또, 청나라군대의 개입이 문제되어 일본은 청나라측에 청ㆍ일 양국은 조선에서의 양국 군대의 철수할 것, 장래 조선에 변란 등이 일어나서 청ㆍ일 어느 한쪽이 파병할 때에는 그 사실을 상대방 국가에 알리고 출병할 것 등을 내용으로 하는 톈진조약을 체결하는 원인이 된다.

조선 조정에서는 여러 차례 김옥균을 암살하려 자객을 파견했고, 김옥균은 일본을 거쳐 상하이로 망명한다. 1894년 3월 김옥균은 홍종우에게 암살당한다. 홍종우가 김옥균에게 접근한 방법은 간단했다. 프랑스 요리 솜씨도 어찌나 기가 막혔던지 김옥균의 일본 친구들 입맛까지 당길 정도였다.[70] 개화파 성향에 프랑스 유학까지 갔다 온 홍종우는 김옥균에게 매력적인 인물이었다.

청나라 상하이에서 체류중인 윤치호는 1894년 3월 27일 오후 김옥균과 홍종우 등 일행을 맡아들였다. 김옥균은 윤치호에게 '리훙장의 양아들 리징황의 초청으로 오게되었다.[71][72] 경비는 홍종우라는 자가 대고 있다."고 말하자, 윤치호는 의아스러운 눈빛으로 "홍종우는 (조선에서 보낸) 스파이 같으니 조심하라"고 경고했다고 한다. 그러자, 김옥균은 "그가 스파이일리가 없다."고 답했다 한다.[71][72]

3월 27일 김옥균은 인편으로 윤치호에게 오후 1시 반에 자신이 숙박하고 있는 동화양행(일본 호텔)로 와서 함께 갈 곳이 있다는 내용의 편지를 급히 보낸다. 그러나 윤치호는 학교 일이 바쁘다는 이유로 김옥균의 제안을 사양한다. 3월 28일 홍종우는 상하이에 있는 호텔 둥허 양행(東和洋行)에서 리볼버 권총으로 김옥균을 저격, 암살하였다. 이후 윤치호는 신변의 안전을 위해 피신한다.

김옥균은 홍종우를 완전히 자기 사람으로 생각했다. 홍종우는 그만큼 암살 의도를 철저히 숨기고 위장 접근에 완벽하게 성공했다. 자, 홍종우는 이렇게 해서 김옥균을 상하이로 꼬여냈고 거사를 '깨끗이' 처리했다. 그리고 자신이 왜 김옥균을 제거했는지 청국 측 경찰서에서 변론하였다.[70] 그는 김옥균을 암살한 첫 번째 이유로 공무라고 밝혔다. 김옥균 암살은 첫째로, 공무다. 어명을 받든 것이다.[70] 두 번째 이유로는 김옥균이 동양 평화에 위협적인 인물이라는 것이었다.

사건이 발생하자 청나라 상하이 경찰은 홍종우를 체포하고 김옥균의 사체는 일본인 와다의 요청에 따라 일본으로 인계하기로 했다. 그런데 일본은 개화파의 존재를 껄끄럽게 여겨 갑자기 태도를 바꾸어 홍종우와 김옥균의 사체를 청국에게 넘겼고, 청나라 정부는 홍종우의 범행을 조선인 상호간의 문제라고 하여 다시 조선에 인계하였다.

이 정변에 의해 오히려 크게 변한 것은 일반 일본 국민의 중국을 보는 눈이었다.[23] 상술한 바와 같이, 일본 국내에서는 매스미디어가 청국군의 습격과 거류민의 학살을 크게 보도한 것도 있어, “청국을 쳐야 한다”는 목소리가 높아지고, 각지에서 의용병 운동이나 항의·추도 집회가 열렸다.[9][23] 후에 “헌정의 신”이라고 칭송받은 尾崎行雄(오자키 킨유)도 청국을 예리하게 비판하고, 대청 강경론을 주장했다.[23]

박영효·김옥균 등 독립당을 전면 지원해 온 福澤諭吉(후쿠자와 유키치)는 이 사건에서 조선·중국에 대해 깊은 실망감을 느끼고, 특히 개화파 인사나 유아 등을 포함한 그 친족에 대한 잔혹한 처형에 강한 충격을 받았다.[25] 자신이 주재하는 1885년(메이지 18년) 2월 23일·2월 26일자의 『시사신보』에 게재한 “조선 독립당의 처형”이라는 제목의 사설에서는, “권력을 쥐는 자가 잔혹하게 행동하는 것은 적을 용서할 여유가 없는 ‘비겁의 행동’이며, 이웃 나라의 ‘야만’의 참상은 우리의 원평 시대를 재연하고도 남는다”고 논평하여, 그 분노를 토로했다.[13][25] 그리고, 3월 16일자 『시사신보』에는 “오늘의 책략을 세우는 데 있어, 우리 나라는 이웃 나라의 개명을 기다려 함께 아시아를 일으킬 여유가 없다. 차라리 그 무리를 벗어나 서양의 문명국과 함께 진퇴를 같이하고, 그 중국 조선에 접하는 방법도, 이웃 나라라는 이유로 특별한 관용에 이르지 않고, 마치 서양인이 그것에 접하는 방식에 따라 처리해야만 한다. 악우를 사귀는 자는 악명을 면할 수 없다. 나는 마음속으로 아시아 동방의 악우를 배척하는 것이다”라는, “탈아론”으로 알려진 사설을 게재했다.[13][23][30] 이것은, 유럽을 “문명”, 아시아를 “미개 야만”으로 보고, 일본은 아시아 여러 나라와의 연대를 고려하지 않고 서구 근대 문명을 적극적으로 흡수하고, 이후, 서양 열강과 같은 길을 걸어야 한다는 주장이며, 종래의 일·청·조가 함께 문명화하여 구미 열강의 침략을 저지하려는 생각에서 보면 큰 전환이었다.[13][30] 더 나아가, 8월 13일에는 사설 “조선 인민을 위해 그 나라의 멸망을 축하한다”를 게재하여, “지금 조선의 형편을 보면 왕실 무법, 귀족 발호, 세법 혼란하여 사유의 권리가 없다. 정부의 법률이 불완전하여 무고한 백성을 죽이고, 귀족 사족의 무리가 사욕 사원으로 사람을 구금하고 살상해도 고소할 방법이 없다. 영예에 이르러서는 상하 인종을 달리하고, 하민은 상류의 노예에 불과하다. 독립국인 영예를 살펴보면, 정부는 세계의 사정을 이해하지 못하고, 어떠한 국치를 입더라도 근심하는 기색이 없고, 조신들은 권력 영화를 다툴 뿐이다. 중국에 속국시 되는 것을 치욕으로 여기지 않고, 영국에 땅을 빼앗겨도 걱정을 알지 못하고, 러시아에 나라를 팔아도 자신에게 이득이 있다면 주저하지 않는 것 같다”고 논하여, 조선이 이대로 왕실에 의한 전제 국가 체제에 있는 것보다 차라리 영국이나 러시아 등의 “문명국”에 지배된 편이 인민에게 더 행복하다는 의견을 표명하게 이르렀다.[13][42] 이것은, 이른바 극론이라고 할 수 있는 것이며, 이 사설에 의해 『시사신보』는 “치안 방해”의 사유에 의해 1주일간의 발행 정지 처분을 받았다.[42]

이러한 일련의 후쿠자와의 언론은, 후의 일본의 대외 사상에 적지 않은 영향을 주었다는 지적이 있다.[13] 그러나 실제로는, 제2차 세계 대전 후, 후쿠자와의 조선론의 대명사로 취급되기 쉬운 “탈아론”이라 해도, 당시에는 반드시 주목받을 만한 논설이 아니었던 것이며, 사실, 정변 후의 일청 협조의 시기에 있어 후쿠자와는 “적심을 품고 동양 장래의 이익을 논하고, 양국이 일치하여 조선을 돕다(이하 생략)”라는 사설도 발표하고 있다.[43][44][45]

이 정변은 자유민권운동에도 큰 영향을 주었다.[23] 1885년 1월 18일, 도쿄·上野(우에노)에서 구 자유당 좌파의 大井憲太郎(오이 켄타로) 등은 대일본 유지 운동회라고 하는 대청 시위 운동을 개최하고, 참가자 약 3,000명이 일본교의 시사신보사 앞에서 만세를 불렀다.[25] 이 해 12월, 오이 켄타로, 小林樟雄(고바야시 쇼유), 磯山清兵衛(이소야마 세이베에)를 중심으로 케야마 에이코도 가담하여, 조선에 건너가 쿠데타를 일으켜, 청국으로부터 독립시켜 조선의 개혁을 하려고 하는 오사카 사건이 일어나고 있다.[23]

7. 갑신정변에 대한 평가와 비판

1884년 김옥균, 서광범, 박영효, 서재필 등은 우정국 낙성식을 계기로 정변을 일으켰다.[46] 개화파는 고종과 민비를 경우궁으로 피신시킨 뒤 민씨 척족들을 축출하거나 일부 처형하고, 12월 6일 오후에는 중국 간섭 배제, 문벌과 신분제 타파, 능력에 따른 인재 등용, 인민 평등권 확립, 조세 제도 개혁 등의 정책을 내놓았다. 그러나 민씨 정권은 이미 청나라의 위안스카이에게 구원을 요청하여 청나라 군대를 불러들였고, 명성황후는 창덕궁으로 되돌아갈 것을 주장했다.

김옥균이 일본에 의존했다는 비판도 있다. 그해 12월 말 조선 조정에서는 예조참판 서상우 등을 특차전권대사로 파견, 갑신정변 과정에서 일본 측의 개입을 문제삼았다가 오히려 한성 조약을 체결하게 된다. 갑신정변은 '''갑신의거''', '''갑신사태''', '''갑신봉기''' 등으로도 불리며, 3일만에 끝나 '''

갑신정변을 거치면서 사대당 정부는 더욱 보수적이 되었고, 조선에서 청의 세력이 강대해진 가운데 청·일 양국의 조선 쟁탈전은 더욱 격화되었으며, 일본의 조선 침략이 본격화하기에 이르렀다.

갑신정변 주도 세력은 14개조의 개혁요강을 내세우는 등 개화·개혁의 순수성도 있었다. 하지만 그들이 사대당으로 매도한 이들이 단순히 친청(親淸) 세력인지, 무조건적인 사대주의 세력인지에 대해서는 다른 의견이 있으며, 개화파 역시 일본의 힘을 빌려 집권하려는 친일적 사대주의를 바탕에 깔고 있었다는 비판도 있다. 결과적으로 갑신정변은 일본에게 조선 내정 간섭의 구실을 제공했고,[61] 청나라의 조선 간섭을 심화시키는 결과를 초래했다.

게다가 갑신정변을 선동한 일본은 이듬해인 1885년 4월 18일 톈진 조약을 맺고 청·일 양군의 공동 철병을 의정했다. 작게는 일본 병사 150명을 철수함으로써 청나라 병사 3천 명을 철병하는 성과를 이루었고, 크게는 조선에 대한 일본의 경제 침략을 더욱 가속화하여 1886년 한양에는 외국 상인은 오로지 일본 상인만 남게 되었다.[53]

개혁적인 성향의 관료와 지식인, 청년층의 주도로 일어난 계몽성 혁명이라는 긍정적 평가와, 민중의 지지 기반이 취약하고 준비가 미숙했다는 비판이 양립한다. 한편 '개화파의 사상적 미숙함에도 불구하고 갑신정변은 그 지향으로 보아 우리나라 최초의 근대적 개혁운동이라고 할 수 있다[52]'는 평가도 있다. 한국사에서 정치세력으로서 근대적 개혁문제를 최초로 제기한 것은 개화파였다는 평가도 있다.

박은식은 자신의 저서 《한국독립운동지혈사》에서 갑신정변을 혁명으로 규정하고, '갑신독립당의 혁명실패'를 한국의 독립운동의 시발점으로 보았다.

학자들은 갑신정변이 일부 관료들과 지식인들의 주도로 일어난 거사이며, 민중들의 폭넓은 지지를 얻지 못한 것을 최대의 단점으로 비판했다. '갑신정변이 실패한 가장 큰 원인은 민중의 지지를 받지 못한 데 있다. 급진 개화파는 농민이나 상인의 지지를 얻으려는 어떤 구체적 노력도 기울이지 않았다. 또 하나, 외세에 대한 인식 부족을 들 수 있다. 개화파는 반청 의식만 강했을 뿐, 외세, 특히 일본의 침략 의도를 제대로 알아차리지 못했다. 문명개화는 곧 일본화라고 생각하여 일본을 모델로 삼는 데 그친 것이다.[52]'고 지적했다.

서재필은 갑신정변의 실패 원인으로 민중의 지지 부족과 일본에 대한 과도한 의존을 꼽았다.[52] 윤치호, 유길준 등은 민중의 낮은 지적 수준을 실패 원인으로 보았다.

7. 1. 긍정적 평가

갑신정변은 한국 민족이 개혁을 추진하기에 적절한 시기에 중세 봉건 국가 체제를 청산하고, 신분제도 철폐와 부패 요인 제거를 통해 부강한 근대 국가를 건설하려 한 적극적인 자주 근대화 운동이었다는 긍정적 평가를 받는다.[52]개화파는 1884년 12월 5일 발표한 새 정강에서 개혁 구상을 구체화했다. 이들은 대외적으로 고대부터 중국에 반(半) 속국화된 사대교린의 종속적 관계를 청산하고 자주독립국을 지향했다. 정치적으로는 조선 왕조의 왕실 중심 전제주의 정치 체제를 입헌군주제로 바꾸려 했으며, 왕실의 협력을 구하고자 했다. 갑신정변은 청나라에 대한 사대 행위 근절을 목표로 했는데, 이는 당시까지 중국 역대 왕조의 고려와 조선 속방화 정책에 대한 저항이자 독립운동의 시발점으로 평가된다.

또한 정강을 통해 문벌을 폐지하고 인민 평등권을 제정하여 중세적 신분제를 청산하려 했다. 그러나 신분제도를 완전히 철폐하거나 여성 참정권을 주장하는 데까지는 나아가지 못했다.

경제적인 면에서는 지주제를 인정하되, 세제 개혁을 통해 토지 문제를 해결하려 함으로써 당시 반(反) 봉건 운동에 참여할 수 있는 민중의 공감대를 얻지 못했다는 한계가 있었다.

박은식은 《한국독립운동지혈사》에서 갑신정변을 혁명으로 규정하고, '갑신독립당의 혁명실패'를 한국의 독립운동의 시발점으로 보았다. 1950년대 조선민주주의인민공화국의 역사학에서는 갑신정변을 봉건 체제를 전복하고자 했던 서양의 부르주아 혁명에 비견된다고 평가하기도 했다.

7. 2. 비판적 평가

갑신정변에 대한 평가는 긍정적 측면과 부정적 측면이 공존한다.긍정적인 평가로는, 개화파 관료와 지식인, 청년층이 주도한 계몽적이고 개혁적인 혁명이었다는 점이 있다. 박은식은 《한국독립운동지혈사》에서 갑신정변을 '갑신독립당의 혁명실패'로 규정하고, 한국의 독립운동의 시발점으로 평가했다.[52] 또한, 한국사에서 정치세력으로서 근대적 개혁 문제를 최초로 제기했다는 평가도 있다.[52]

그러나 갑신정변은 민중의 지지 기반이 취약했고, 준비가 미숙했으며, 외세(특히 일본)에 대한 의존도가 지나치게 높았다는 비판을 받는다. 서재필은 갑신정변의 실패 원인으로 민중의 지지 부족과 일본에 대한 과도한 의존을 꼽았다.[52] 윤치호, 유길준 등은 민중의 낮은 지적 수준을 실패 원인으로 보았다.

개화파가 지향했던 경제 체제가 자본주의였음에도 불구하고, 이를 위한 적극적인 대안을 제시하지 못했다는 점도 실패 요인으로 지적된다. 또한, 개화파가 사대당으로 매도한 이들이 단순히 친청(親淸) 세력이었는지, 아니면 무조건적인 사대주의 세력이었는지에 대해서는 다른 의견이 존재하며, 개화파 역시 일본의 힘을 빌려 집권하려는 친일적 사대주의를 바탕에 깔고 있었다는 비판도 있다.

결과적으로 갑신정변은 일본에게 조선 내정 간섭의 구실을 제공했고,[61] 청나라의 조선 간섭을 심화시키는 결과를 초래했다.

참조

[1]

웹사이트

Guide to Incheon's Chinatown

https://adventurekor[...]

2022-03-03

[2]

서적

A New Modern History of East Asia

https://books.google[...]

V&R unipress GmbH

[3]

웹사이트

갑신정변(甲申政變)

https://encykorea.ak[...]

2023-02-14

[4]

웹사이트

보빙사 (報聘使)

https://encykorea.ak[...]

2024-01-27

[5]

웹사이트

조선보빙사의 미국파견 및 일정

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2024-01-28

[6]

웹사이트

甲申政変 こうしんせいへん

https://kotobank.jp/[...]

[7]

서적

海野(1995)

[8]

서적

呉(2000)

[9]

서적

牧原(2008)

[10]

일반

壬午軍乱

1882-07-23

[11]

서적

呉(2000)

[12]

서적

海野(1995)

[13]

서적

海野(1992)

[14]

서적

呉(2000)

[15]

서적

佐々木(1992)

[16]

서적

糟谷(2000)

[17]

서적

水野(2007)

[18]

일반

尹致昊

1881

[19]

서적

呉(2000)

[20]

서적

呉(2000)

[21]

일반

郵征局

[22]

서적

呉(2000)

[23]

서적

佐々木(1992)

[24]

일반

閔泳翊と洪英植

1883-09-18

[25]

서적

杵淵(1997)

[26]

서적

姜(2006)

[27]

서적

呉(2000)

[28]

서적

呉(2000)

[29]

일반

通州事件

1937

[30]

서적

杵淵(1997)

[31]

일반

族誅

[32]

일반

甲申政変

[33]

서적

海野(1995)

[34]

아카이브

朝鮮暴動事件 一/1

1884-12-12~1884-12-19

[35]

아카이브

朝鮮事変/4

1884-12-26~1884-12-31

[36]

간행물

[37]

서적

中司(2000)

[38]

서적

海野(1995)

[39]

서적

糟谷(2000)

[40]

서적

姜(2006)

[41]

서적

佐々木(1992)

[42]

서적

杵淵(1997)

[43]

서적

杵淵(1997)

[44]

서적

杵淵(1997)

[45]

서적

杵淵(1997)

[46]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[47]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[48]

기타

[49]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[50]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[51]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[52]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[53]

서적

실록 친일파

돌베개

1991-02-01

[54]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[55]

서적

매천야록

서해문집

2006

[56]

서적

한국사 100장면

가람기획

1993

[57]

기타

[58]

기타

[59]

웹사이트

갑신정변 - 번역문

http://jeongbyeon.cu[...]

[60]

서적

대한제국아 망해라

다산초당

2010

[61]

서적

친일정치 100년사

동풍

1995-07-01

[62]

웹인용

우정국 (郵政局)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-03-27

[63]

웹인용

우체사 (郵遞司)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-03-27

[64]

뉴스

<만물상> 워싱턴의 서재필 동상

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2008-05-07

[65]

뉴스

근대 우편은 언제 시작됐나 : '우편, 우표, 우체국 이야기'

http://www.cbs.co.kr[...]

노컷뉴스

2006-04-21

[66]

웹사이트

제중원

http://navercast.nav[...]

[67]

뉴스

역사속의 오늘 한국 최초 관립중학교 개교 (1900.10.3)

http://kid.chosun.co[...]

조선일보

2006-10-02

[68]

간행물

미국에 기려하는 서재필씨를 회함, 혁청파의 소장군인, 자립정신의 고취자

삼천리사

1935

[69]

웹사이트

내 외할머니는 서재필 박사의 동생이었다

http://www.ohmynews.[...]

2010-06-05

[70]

웹사이트

조선의 운명을 바꾼 김옥균 암살 사건

http://www.ohmynews.[...]

2005-11-24

[71]

서적

친일정치100년사

동풍

1995

[72]

서적

인물로 보는 조선사

[73]

서적

송건호전집 12

한길사

2002

[74]

간행물

민족문제연구 9권

민족문제연구소

1996

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com