변연부 B세포 림프종

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

변연부 B세포 림프종(MZL)은 B세포에서 기원하는 비호지킨 림프종의 일종으로, 림프절의 변연부에서 발생하며 림프절 외 변연부 림프종(EMZL), 비장 변연부 림프종(SMZL), 결절 변연부 림프종(NMZL)의 세 가지 아형으로 분류된다. EMZL은 위, 소장, 폐, 피부 등 다양한 장기를 침범하며 각 침범 장기에 따라 세부 아형으로 나뉜다. SMZL은 비장, 골수, 혈액을 침범하며 C형 간염 바이러스 감염과 관련이 있을 수 있다. NMZL은 주로 림프절을 침범하며, 소아 NMZL은 별도의 변종으로 분류된다. MZL은 유전적 요인, 만성 염증, 특정 감염 및 자가면역 질환과 관련이 있으며, 다양한 유전체 이상이 발생 기전에 관여한다. 치료는 질병의 아형, 병기, 환자의 상태 등을 고려하여 맞춤형으로 진행되며, 최근에는 이브루티닙과 같은 표적 약물과 백신 개발에 대한 연구가 진행 중이다. 예후는 아형에 따라 다르지만, 일반적으로 5년 생존율이 높다.

더 읽어볼만한 페이지

- 비호지킨 림프종 - 형질모세포성 림프종

형질모세포성 림프종은 면역 저하 환자에게 주로 발생하는 빠르게 성장하는 희귀 림프종으로, 엡스타인-바 바이러스 감염과 관련 있으며 화학 요법, 방사선 치료, 조혈모세포 이식 등으로 치료한다. - 비호지킨 림프종 - 소포림프종

소포림프종은 림프 조직 여포에서 발생하는 비교적 느리게 진행되는 B세포 림프종으로, 림프절 비대나 림프절 외 종괴 형태로 나타나며, 유전적 변이와 종양 미세 환경의 상호작용에 영향을 받아 발생하고, 조직학적, 면역학적, 유전체 분석을 통해 진단하며, 질병 진행 정도와 증상에 따라 다양한 치료법이 사용된다. - 림프종 - 림프절 변연부 B세포 림프종

제공된 텍스트는 위키백과 문서의 개요가 아니라 문서 작성 과정에 대한 설명이므로, 림프절 변연부 B세포 림프종에 대한 요약문을 생성할 수 없습니다. - 림프종 - 성인 T세포 백혈병

성인 T세포 백혈병은 사람 T세포 림프친화 바이러스 1형에 의해 유발되는 고위험성 비호지킨 림프종의 일종으로, 고칼슘혈증, 피부 질환, 용해성 골병변 등의 증상을 동반하며 급성형, 림프종형, 만성형, 연성형으로 분류된다.

| 변연부 B세포 림프종 | |

|---|---|

| 질병 정보 | |

| 이름 | 변연부 B세포 림프종 |

| 동의어 | 변연부 구역 B세포 림프종 |

| |

| 분류 | |

| 종류 | 결절외 변연부 구역 림프종 비장 변연부 구역 림프종 결절 변연부 구역 림프종 |

| 기타 | |

2. 분류

변연부 B세포 림프종(Marginal Zone Lymphoma, MZL)은 발생하는 위치와 특징에 따라 크게 세 가지 아형으로 분류된다.[9] 각 아형은 서로 다른 임상 양상과 경과를 보일 수 있다.

- 림프절 외 변연부 림프종 (Extranodal Marginal Zone Lymphoma, EMZL): 악성 변연부 B세포가 림프절이 아닌 다른 장기나 조직에서 처음 발생하는 경우를 말한다.[7][10] 주로 위의 점막 연관 림프 조직(MALT)에서 가장 흔하게 발생하지만(전체 EMZL의 50~70%),[7][10] 눈, 폐, 피부 등 다양한 림프절 외 부위에서도 발생할 수 있다. 침범된 장기에 따라 원발성 위 EMZL, 원발성 눈 부속기 EMZL 등으로 세분화된다. 종종 해당 장기의 MALT 림프종이라고도 불린다.

- 결절 변연부 림프종 (Nodal Marginal Zone Lymphoma, NMZL): 다른 조직이나 기관보다는 주로 림프절을 침범하는 아형이다.[73] 세 가지 변연부 림프종 아형 중 가장 드물게 발생한다.[74]

2. 1. 림프절 외 변연부 림프종 (EMZL)

변연부 B세포 림프종(MZL)[9]의 한 형태인 림프절 외 변연부 림프종(Extranodal Marginal Zone Lymphoma, EMZL)은 악성 변연부 B세포가 림프절이 아닌 다른 조직에서 처음 발생하는 경우를 말한다.[7][10] 가장 흔하게 침범되는 부위는 위(전체 EMZL의 50~70%)의 점막 연관 림프 조직(MALT)이지만, 그 외에도 식도, 소장, 대장, 직장, 눈의 결막, 코, 인두, 폐의 기관지, 음문, 질, 피부, 유방, 흉선, 뇌와 척수를 감싸는 수막(예: 경막) 등 다양한 장기에서 발생할 수 있다.[7][10]EMZL은 침범된 기관에 따라 아형으로 분류된다. 예를 들어 위에 발생한 EMZL은 원발성 위 EMZL이라고 부른다. 대부분의 EMZL은 해당 장기의 점막 관련 림프 조직(MALT)에서 발생하기 때문에 'MALT 림프종'(예: 위 MALT 림프종)이라고도 불린다. 그러나 특정 장기에서 처음 발생하여 국한될 수 있음을 명확히 하기 위해 '원발성 (침범된 장기) EMZL'이라는 용어가 더 선호된다.

모든 EMZL 아형은 유사한 병태생리학적(질병을 유발하는 생리 과정의 이상) 및 조직병리학적(질병 조직의 현미경적 특징) 특징을 공유하지만, 발현 양상, 진행 속도, 심각성, 치료법, 그리고 유발 요인 등에서는 차이를 보인다.

EMZL은 약 30%의 사례에서 다른 부위, 주로 림프절이나 드물게 골수로 전파될 수 있다. 악성 B세포가 혈액 내에서 순환하는 경우는 매우 드물다. 아형이나 전파 여부에 관계없이 EMZL의 전반적인 예후는 좋은 편으로, 5년 전체 생존율은 일반적으로 86%에서 95% 사이이다.

다양한 EMZL 아형과 관련된 주요 특징은 다음과 같다. 각 아형의 구체적인 특징은 해당 하위 섹션에서 자세히 다룬다.

- 원발성 위 EMZL: 가장 흔하며, 대부분 ''헬리코박터 파일로리'' 감염과 관련된다.

- 원발성 소장 EMZL: 면역증식성 소장 질환(IPSID) 형태가 대표적이며, ''캄필로박터 제제니'' 감염과의 연관성이 제기된다.

- 결장 및 직장 EMZL: 매우 드물다.

- 원발성 식도 EMZL: 극히 드물며, ''헬리코박터 파일로리'' 감염이 동반될 수 있다.

- 원발성 눈 부속기 EMZL: ''클라미디아 시타시'' 감염이나 자가면역질환과 관련될 수 있으며, 한국에서도 비교적 높은 관련성이 보고되었다.[15]

- 원발성 피부 EMZL: 일부 지역에서는 라임병 원인균인 ''보렐리아 부르그도르페리'' 감염과 관련된다.

- 원발성 폐 EMZL: 폐에서 발생하는 가장 흔한 림프종이며, ''Achromobacter xylosoxidans'' 감염과의 연관성이 연구 중이다.

- 원발성 침샘 EMZL 및 눈물샘 EMZL: 자가면역 질환인 쇼그렌 증후군과 관련이 깊다.

- 원발성 갑상선 EMZL: 거의 대부분 하시모토 갑상선염에서 발생한다.

- 원발성 중추신경계 EMZL: 매우 드물며, 주로 경막에 발생한다.

- 원발성 유방 EMZL: 드물게 유방 덩어리로 발견된다.

- 원발성 요로 EMZL: 만성 방광염 병력이 있는 중년 여성에게서 더 흔하다.

- 원발성 담낭 EMZL: 극히 드물며, 담석이 동반되는 경우가 많다.

- 원발성 간 EMZL: B형 간염이나 C형 간염 등 만성 간 질환과 함께 발견되는 경우가 많다.

- C형 간염 바이러스 관련 EMZL: C형 간염 바이러스(HCV) 감염과 직접 연관되며, 혼합형 냉글로불린혈증을 동반할 수 있다.

2. 1. 1. 원발성 위 EMZL

원발성 위 변연부 B세포 림프종(EMZL)은 '원발성 위 MALT 림프종' 또는 단순히 '위 MALT 림프종'이라고도 불린다. 이 질환은 대개 천천히 진행되며, 약 10%의 경우 다른 위장관 부위나 비위장관 부위로 퍼지기도 한다.

임상 증상환자들은 질병 초기 단계에서 다양한 증상을 경험할 수 있다. 흔한 증상으로는 구역질, 구토, 소화 불량, 상복부 통증 등이 있다. 위 출혈이 발생하면 피를 토하거나 혈변을 볼 수 있으며, 철 결핍성 빈혈이 나타나기도 한다. 드물게 위장 천공이나 발열, 야간 발한과 같은 B 증상이 나타날 수도 있다. 만성적인 ''헬리코박터 파일로리'' 감염이 있는 경우 구취가 동반될 수 있다.[24]

진단진단은 주로 상부 위장관의 식도위십이지장 내시경 검사와 병변 생검[16], 그리고 내시경 초음파 검사[23]를 통해 이루어진다. 내시경 검사 시 주로 위의 유문 부위에서 점막 미란(표면이 얕게 벗겨짐), 얕은 궤양, 결절, 위 주름의 비대, 위벽 비후 등의 병변이 관찰된다.[16] 병변 조직의 조직병리학적 특징과 악성 세포에서 발현되는 표지 단백질, 유전체 이상 등은 진단에 중요한 정보를 제공한다.

원발성 위 EMZL 사례의 80% 이상은 위 ''헬리코박터 파일로리'' 감염과 관련이 있으며, 1% 미만은 ''헬리코박터 하일만니 센수 라토''(Helicobacter heilmannii sensu latolat) 감염과 관련이 있다.[15] ''헬리코박터 파일로리'' 감염 여부는 다음과 같은 검사를 통해 확인할 수 있다.

- 요소 호기 검사

- 환자의 대변에서 병원체 항원을 검출하는 대변 검사

- 생검 조직 검체에서의 요소 분해 효소 검사

- 병원체를 표적으로 하는 특정 항체를 이용한 혈청 또는 전혈 검사

- 생검 조직의 조직 배양[25]

''헬리코박터 하일만니 센수 라토''는 최소 11종의 다른 ''헬리코박터'' 종을 포함하며, 이 중 5종이 인간의 위를 감염시키는 것으로 알려져 있다. 이 균에 의한 감염은 요소 호기 검사 결과가 덜 명확하고, 특이 항체 검사가 일반적이지 않으며, 배양이 어려워 진단이 더 까다롭다. 따라서 특수 은 염색법으로 조직이나 대변에서 균을 확인한 후, 균의 DNA나 특정 유전자(예: 요소분해효소 A/B, 열 충격 단백질 60, 자이레이스 서브유닛 B 등) 염기서열 분석을 통해 진단한다.[17]

치료치료는 병기, ''헬리코박터 파일로리'' 감염 여부, 환자의 전신 상태 등을 고려하여 결정된다.

- 국소적(앤아버 병기 I, II) ''헬리코박터 파일로리'' 양성: 헬리코박터 파일로리 제균 프로토콜이 주요 치료법이다. 양성자 펌프 억제제(오메프라졸, 란소프라졸 등[26])와 두 가지 이상의 항생제(예: 클라리스로마이신 + 아목시실린, 또는 레보플록사신 + 니타족사니드 + 독시사이클린) 조합을 사용한다.[16] 항생제 내성을 고려하여 약제를 선택하며, 보통 7~14일간 투여한다. 치료 4주 후 요소 호기 검사나 대변 항원 검사로 제균 여부를 확인한다. 1차 치료 실패 시, 양성자 펌프 억제제, 비스무트 서브시트레이트, 테트라사이클린, 메트로니다졸 등 3~4가지 약물을 조합한 2차 요법을 시행한다.[16] 제균 성공률은 70~95%이며, 최근에는 순차 치료(양성자 펌프 억제제+아목시실린 투여 후 양성자 펌프 억제제+클라리스로마이신+티니다졸 투여)가 90% 이상의 높은 제균율을 보인다.[16] 특정 염색체 전좌(t(11;18) 또는 t(1;14))가 있는 경우 제균 치료에 대한 내성이 높을 수 있다.[15] 제균에 성공한 환자의 약 50~80%는 3~28개월 이내에 림프종 관해를 보이며 장기적으로 안정적인 상태를 유지한다.

- 제균 치료 실패 또는 ''헬리코박터 파일로리'' 음성 국소 병변: 위 및 주변 림프절에 대한 방사선 치료가 효과적이다. 고령이나 허약한 환자의 경우에도 방사선 치료를 고려할 수 있다.

- 전신적(앤아버 병기 III, IV) 병변:

- 증상이 없는 경우: 특별한 치료 없이 경과 관찰을 한다.

- 증상이 있는 경우: 면역 요법 약물인 리툭시맙(4주 투여)과 클로람부실(6~12개월 투여) 병용 요법을 사용한다. 이 치료를 받은 환자의 5년 무진행 생존율은 58%로 보고되었다.

- 허약한 환자: 리툭시맙 또는 사이클로포스파미드 단독 요법으로 치료할 수 있다.[1]

예후원발성 위 EMZL은 일반적으로 예후가 좋은 편으로, 5년 전체 생존율은 86%에서 95% 사이이다. ''헬리코박터 파일로리'' 제균 치료 성공 시 상당수의 환자에서 장기적인 관해를 기대할 수 있다.

한국의 현황한국은 위암 발병률이 높은 국가 중 하나이며, 주요 원인 중 하나인 ''헬리코박터 파일로리'' 감염률 역시 비교적 높은 편이다. 따라서 위 MALT 림프종의 예방 및 관리를 위해 ''헬리코박터 파일로리'' 감염에 대한 적극적인 검진과 제균 치료의 중요성이 강조되고 있다. 국가 건강검진 등을 통해 감염 여부를 확인하고 필요한 경우 치료를 받는 것이 권장된다.

2. 1. 2. 원발성 소장 EMZL

원발성 소장 변연부 B세포 림프종(EMZL)은 원발성 소장 MALT 림프종이라고도 불린다. 이 질환은 흔히 산통과 설사를 동반하며, 병이 진행되면 흡수 불량의 징후(예: 체중 감소, 영양실조, 빈혈), 소장의 장폐색, 복수(복강 내 체액 축적), 림프절, 비장, 간 비대 등의 증상이 나타날 수 있다.[27] 일반적으로 진행성 질환으로 간주되지만, 초기 단계의 환자 중 일부는 특별한 치료 없이 자연적으로 완전히 회복되는 경우도 있다.[7]원발성 소장 EMZL의 가장 흔한 형태는 면역증식성 소장 질환(Immunoproliferative Small Intestinal Disease|면역증식성 소장 질환eng, IPSID)이다.[27] 과거에는 지중해 림프종으로 불리거나 알파 중쇄 질환(IgA/αHCD)의 일종으로 여겨지기도 했다.[28] IPSID는 지중해 유역 국가, 특히 중동 지역에서 토착적으로 발생하며, 전 세계적으로 보고되는 사례들도 대부분 중동 출신 이민자에게서 발견된다.[27] 이 지역에서는 IPSID가 전체 위장관 림프종의 약 30%를 차지하며, 주로 사회경제적 지위가 낮은 20~30대 젊은 층에 영향을 미친다. 발병 원인으로는 음식 매개 세균인 ''캄필로박터 제제니''(''Campylobacter jejuni'') 감염과의 연관성이 제기된다. 특히 사람 백혈구 항원(HLA) AI19, B12, A9 유전자를 가졌거나 혈액형이 B형인 사람들에게서 더 흔하게 나타나, 유전적 소인이 관여할 가능성이 제시된다.[19] 실제로 환자의 소장 병변 면역 염색 검사에서 ''캄필로박터 제제니''가 발견되는 경우가 많으며, 이는 항생제 치료에 반응할 가능성을 시사한다. 그러나 이 세균이 IPSID의 직접적인 원인인지는 아직 명확하지 않다.[27] 질병이 있는 사람의 장에 단순히 공존하는 것일 수도 있으며, 아직 밝혀지지 않은 다른 항생제 민감성 세균이나 기생충과 같은 비세균성 병원체가 질병 발생에 기여할 수도 있다.[27]

진단을 위해서는 이중 풍선 소장 내시경이나 캡슐 내시경을 사용하여 소장 내부를 관찰한다. 검사 결과, 광범위한 점막 침식이나 드물게 용종, 결절, 덩어리, 흉터 등이 발견될 수 있다.[23] 병변의 위치는 십이지장(약 63%), 공장(약 17%), 회장(약 8%)에 국한되거나, 여러 부위를 동시에 침범(약 17%)하기도 한다.[27] 조직 검사를 하면 림프구, 비정형 형질 세포, 드물게 중심세포 유사 세포들이 소장의 고유층에 침투한 것을 확인할 수 있다.[19] 이 림프구와 중심세포 유사 세포들은 EMZL의 특징적인 표지 단백질(예: CD20, CD79a)을 발현한다.[27] 병변 조직의 면역 염색을 통해 ''캄필로박터 제제니''를 검출할 수도 있다. 또한, 환자의 혈액, 공장액, 드물게는 소변에서 단클론 감마병증이 나타나는데, 이는 IgA(면역글로불린 A)의 중쇄 일부(결정성 단편 영역)로 구성된 비정상 단백질이 증가한 상태를 말한다. 이 비정상 IgA 단백질은 면역 고정 검사를 통해 혈청에서 확인할 수 있다.[27]

치료는 기본적으로 영양 지원과 증상 관리에 중점을 둔다. 장폐색이 발생하거나 질병이 매우 국소적인 경우에는 수술이나 방사선 치료를 고려할 수 있다. 그러나 연구에 따르면, 특히 IPSID 형태의 원발성 소장 EMZL 환자들은 광범위 항생제(테트라사이클린, 메트로니다졸 또는 테트라사이클린+암피실린 복합 요법) 치료에 약 90%의 높은 반응률을 보인다.[3] 이러한 반응은 대부분 지속적이므로, 초기 치료로 항생제 요법이 권장된다. 항생제 치료에 반응하지 않는 환자에게는 CHOP 또는 이와 유사한 화학 요법을 시행한 후, 테트라사이클린을 이용한 장기 유지 요법을 사용한다. 이 치료법으로 5년 전체 생존율 70%를 달성한 바 있다. 수술과 방사선 치료는 근본적인 치료법이 아니므로, 치료에 잘 반응하지 않거나 재발한 경우에는 고용량 화학 요법과 자가 조혈모 세포 이식이 권장된다.[2]

2. 1. 3. 결장 및 직장 EMZL

결장이나 직장에 발생하는 변연부 B세포 림프종(EMZL)은 매우 드물다. 2019년에 보고된 73건의 사례를 분석한 결과, 진단 시 환자들의 나이 중간값은 62세(범위 26~72세)였고, 여성이 66%로 남성보다 많았다. 종양은 주로 직장(74%)에서 발견되었으며, 그 외에 우측 결장(13.6%), 횡행 결장(4.1%), S상 결장(8.2%) 순으로 나타났다. 환자의 30%는 여러 부위에 종양(다발성 종양)을 가지고 있었는데, 이 중 약 40%는 결장과 직장 외 다른 위장관 부위에도 종양이 있었다.[29]초기 치료를 통해 완전 관해(종양이 완전히 사라짐)에 도달한 경우는 다음과 같다.[29]

- 국소 외과적 절제술: 19명 중 18명

- 더 광범위한 외과적 절제술: 19명 중 18명

- 화학 요법: 13명 중 12명

- 방사선 치료: 5명 중 4명

- ''헬리코박터 파일로리'' 제거를 위한 항생제 치료: 15명 중 12명

치료를 받지 않은 환자 2명 중 1명은 특별한 치료 없이 종양이 저절로 사라지는 자연 관해를 경험했다. 초기 치료로 완전 관해에 이르지 못한 8명의 환자는 추가적인 2차 치료가 필요했고, 이 중 3명은 치료에도 불구하고 관해에 실패했다.[29]

2. 1. 4. 원발성 식도 EMZL

원발성 식도 변연부 B세포 림프종(EMZL)은 식도의 점막 관련 림프 조직(MALT)에서 발생하는 림프종으로, 식도 MALT 림프종이라고도 불린다. 이 질환은 매우 드물게 발생하며, 대부분의 사례가 일본에서 보고되었다.환자들은 주로 식도 부위의 이물감이나 음식 삼킴 곤란(연하 곤란) 증상을 호소한다. 진단을 위해서는 내시경 검사, 내시경 초음파 검사, 그리고 흉부 CT 스캔 등이 사용된다. 검사 결과, 식도에 단독으로 존재하는 종괴[32] 또는 식도 벽에 선 모양으로 움푹 들어가거나 융기된 병변이 관찰될 수 있다.[33] 2017년 검토에 따르면, 식도 EMZL 환자 18명 중 6명에게서 ''헬리코박터 파일로리'' 감염이 동반된 것으로 나타났다. 조직 검사에서는 EMZL의 전형적인 특징인, CD20은 발현하지만 CD10은 발현하지 않는 중심세포 유사 세포, 단핵구 유사 세포, 소림프구 등이 관찰된다.[32]

치료 방법으로는 내시경을 이용한 절제술, 수술적 절제, 방사선 치료, 내시경 절제술과 방사선 치료의 병행, 또는 항암화학요법 등이 있다. 대부분의 환자는 이러한 치료에 완전 반응을 보인다. 하지만 치료 후 추적 관찰 기간이 6개월에서 35개월로 비교적 짧아, 치료 효과가 장기적으로 얼마나 지속되는지는 아직 명확하지 않다.

''헬리코박터 파일로리'' 감염이 동반된 식도 EMZL의 경우, 항생제를 이용한 제균 치료가 시도되기도 했다. 최근 보노프라잔, 아목시실린, 클래리스로마이신을 일주일간 복용한 환자의 사례가 보고되었는데,[32] 이 환자는 요소 호기 검사상 균이 제거된 것으로 나타났으나, 림프종 자체는 계속 진행되었다.[34]

2. 1. 5. 원발성 눈 부속기 EMZL

원발성 눈 부속기 EMZL(Primary ocular adnexal EMZL)은 주로 고령의 환자(평균 연령 65세)에게 발생하는 변연부 B세포 림프종의 한 아형이다. 안구 부속기의 점막 연관 림프 조직(MALT)에서 발생하여 '안구 부속기 MALT 림프종'이라고도 불린다.[35]위험 요인 및 감염 연관성이 질환의 발생 위험은 소, 돼지 등 가축과의 장기간 접촉이나 관련 직업 종사, 자가면역질환(특히 자가면역성 갑상선 질환) 병력 등과 연관될 수 있다. 특정 감염과의 관련성도 주목받는데, 특히 ''클라미디아 시타시''(Clamydophila psittacila) 감염이 중요한 요인으로 꼽힌다. ''C. psittaci''는 야생 조류, 농장 동물, 인간을 감염시키는 세포내 세균으로, 인간에게는 호흡기 질환인 앵무새병이나 만성 결막염과 같은 눈 감염을 일으킬 수 있다.[35]

실제로 원발성 눈 부속기 EMZL 환자의 병변 조직에서 ''C. psittaci''가 검출되는 비율은 연구에 따라 47%에서 80%에 달하며, 특히 이탈리아, 오스트리아, 독일, 한국에서 높은 검출률을 보인다. 반면 영국, 중국 남부, 미국, 일본 등에서는 검출률이 현저히 낮거나 거의 없는 것으로 보고되어 지역적 차이가 크다.[15] 그 외에 위 헬리코박터 파일로리 감염(약 33% 관련 보고)이나 C형 간염 바이러스 감염(2~36% 관련 보고)과의 연관성도 제기되었다. 드물게 단순포진 바이러스 1형 및 2형, 아데노바이러스 8형 및 19형, ''클라미디아 트라코마티스''(Chlamydia trachomatisla), ''클라미디아 아보투스''(Chlamydophila abortusla) 감염과의 관련성도 보고되었으나, 이들 감염이 질병 발생 및 진행에 미치는 정확한 역할은 아직 불분명하다.[35]

임상 증상환자들은 주로 결막(25%) 또는 안와(75%)에 병변을 보인다. 대부분 한쪽 눈에만 발생하지만, 약 10~15%(특히 결막 침범 시)에서는 양쪽 눈 모두에 나타날 수 있다.

- 결막 병변: 눈의 바깥쪽 표면을 덮는 연어 살색의 반점 형태로 나타나는 경우가 많으며, 증상이 없을 수도 있다.[36]

- 안와 내 병변: 안구돌출증(눈이 앞으로 튀어나오는 증상, 27%), 만져지는 눈 주변의 덩어리(19%), 눈꺼풀 처짐(6%) 등이 흔하다. 드물게 복시(물체가 둘로 보이는 증상), 안구 운동 장애, 과도한 눈물 흘림, 안와 결절 등이 나타나기도 한다.[35]

일부 환자에서는 하시모토 갑상선염, 쇼그렌 증후군, IgG4 관련 질환 등이 동반될 수 있으며, 위 헬리코박터 파일로리 감염(45%)이나 다른 부위의 EMZL(25%)이 함께 발견되는 경우도 있다.[37]

병리학적 특징 및 진단현미경 검사상 병변은 전형적인 EMZL의 특징을 보인다. 중심세포 유사 B 세포, 단핵구 유사 B 세포, 소림프구 등이 관찰되며, 이 세포들은 대부분 CD20, CD79a, PAX5, BCL2 단백질을 발현하지만 CD10이나 사이클린 D1은 발현하지 않는다.[37] 유전적으로는 ''MALT1'' 유전자의 과발현을 유발하는 t(1;14)(p22;q32) 염색체 전위, 삼염색체성 3번 또는 18번, 염색체 6번 장완 23번 위치의 결실 등이 자주 발견된다.[35]

치료 및 예후원발성 눈 부속기 EMZL의 치료는 아직 표준화된 접근법이 확립되지 않았으며 추가 연구가 필요하다. 치료법은 병변의 범위(국소적 또는 전신적)에 따라 달라진다.

| 치료법 | 주요 내용 및 결과 |

|---|---|

| 방사선 치료 | 52~93% 환자에서 완전 관해 달성. 5년 국소 무재발 생존율 >90%[37] |

| 화학요법 (CHOP 요법) | 15명 대상 연구: 55개월 추적 결과 9명 무재발 관해, 5명 국소 재발, 2명 전신 재발[37] |

| 화학요법 (클로람부실) | 33명 대상 연구: 24개월 추적 결과 26명 완전 관해 달성[37] |

| 면역요법 (리툭시맙) | 단기 결과는 다양하며 장기 추적 관찰 필요. 결막 질환에서 약간 더 나은 결과 보고[35][37] |

| 항생제 치료 (독시사이클린) | 2년 및 5년 무실패 생존율 각각 67%, 55%. 5년 무진행 생존율 61%[37] |

전신적으로 퍼진 경우에는 주로 다양한 화학요법(종종 리툭시맙과 병용)이 사용된다. 클로람부실, CHOP 요법, 리툭시맙 등으로 치료 시 대부분 완전 관해를 보이지만, 재발률이 약 33% 정도로 높은 편이다.[35]

전반적으로 원발성 눈 부속기 EMZL은 다른 림프종에 비해 예후가 좋은 편으로, 5년 전체 생존율은 일반적으로 86%에서 95% 사이이다.

2. 1. 6. 원발성 피부 EMZL

원발성 피부 EMZL(Extranodal Marginal Zone Lymphoma)은 일차 피부 MALT 림프종 또는 피부 관련 림프 조직 림프종이라고도 불린다. 이 질환은 주로 팔이나 몸통에 하나 또는 여러 개의 작은 구진이나 반(plaque) 형태로 나타난다. 현미경으로 관찰하면, 병변 부위는 반응성 생식 중심 구조를 가지며, 이곳에는 작은 B 세포들이 다수의 T 세포 림프구와 섞여 있다. 이 B 세포들은 형질 세포나 단핵구와 유사한 형태를 보이며, EMZL에서 흔히 관찰되는 B 세포 표지자를 가지고 있다.[38][39]라임병을 일으키는 세균인 보렐리아 부르그도르페리와의 연관성은 지역에 따라 다르게 나타난다. 독일, 이탈리아, 일본, 터키 환자의 경우 10%에서 42% 사이에서 이 세균의 DNA가 검출되었으나, 스페인, 핀란드, 네덜란드, 미국 환자에서는 거의 발견되지 않았다.[41] 한국에서의 관련성에 대한 명확한 데이터는 제시된 자료에 포함되어 있지 않다.

원발성 피부 EMZL은 대부분 매우 천천히 진행하는 경과를 보이지만, 피부 내에서 재발하는 경우가 흔하다. 드물게 다른 조직으로 퍼져 전신 질환으로 발전하기도 한다.[41]

치료는 질환의 완만한 경과를 고려하여 비교적 보수적으로 접근한다.

- 보렐리아 부르그도르페리 양성인 경우: 항생제(세팔로스포린 또는 테트라사이클린 계열) 치료가 우선 고려된다.[7] 하지만 이 세균과의 관련성이 낮은 미국 등 일부 지역에서는 덜 적용된다.[39]

- 보렐리아 부르그도르페리 음성이거나 항생제 치료가 부적합하거나 실패한 경우:

- 단일 병변: 외과적 절제, 인터페론-알파 또는 리툭시맙의 병변 내 직접 주사, 국소 외부 방사선 치료 등이 사용된다. 이러한 치료 후 5년 및 10년 무병 생존율은 각각 57%와 43%로 보고되었다.

- 전신 질환: 관찰 대기, 정맥 주사 리툭시맙, 화학 요법 등이 사용된다. 정맥 주사 리툭시맙은 화학 요법 경험이 없는 환자에서 85%의 관해율을 보인다. 클로람부실 기반 화학 요법은 리툭시맙 병용 여부와 관계없이 무사건 생존 기간을 유의미하게 개선했으며, B 증상(발열, 야간 발한, 체중 감소 등)이 있거나 혈청 젖산 탈수소 효소(LDH) 수치가 높거나 병이 더 공격적인 단계로 진행된 경우에는 CHOP 요법이 권장된다.[7]

2. 1. 7. 원발성 폐 EMZL

원발성 폐 EMZL(또는 '''원발성 폐 MALT 림프종''')은 드문 질환이지만, 폐에서 발생하는 모든 림프종의 최대 80%를 차지한다. 이 림프종의 발생 원인은 명확하지 않다. 이 질환을 가진 환자의 약 16%가 자가면역 질환의 특징을 보이며, 한 연구에서는 질환이 있는 124명 중 57명의 폐 병변에서 ''Achromobacter xylosoxidans'' DNA가 발견되었다고 보고했다.[42] ''Achromobacter xylosoxidans''는 낭성 섬유증 환자의 폐에서 흔히 분리되는 베타프로테오박테리아로, 독성은 낮지만 항생제에 대한 내성이 강하다.[7]원발성 폐 EMZL은 일반적으로 50~60세 환자에게서 발생하며, 약 50%의 사례에서 관련 없는 이유로 시행한 흉부 X선 또는 CT 스캔에서 이상 소견이 발견되어 증상이 없는 상태에서 진단된다.[42] 증상이 있는 환자는 대개 흉통, 호흡 곤란 및/또는 재발성 호흡기 감염의 병력을 보인다.[15] 흉부 X선 및 CT 스캔에서는 일반적으로 5cm 미만의 양측성 폐포 불투명 음영이 나타난다. 무기폐, 흉수, 또는 종격동 림프절병증과 같은 더 심각한 폐 손상은 10% 미만의 경우에서 발생한다. 질환이 더 진행된 환자는 골수 침범(13~30%의 경우), 위, 눈, 귀, 코 및/또는 인후와 같은 폐 외 다른 부위 침범(25~35%의 경우), 또는 드물게 특히 공격적인 질환의 경우 발열, 야간 발한, 및/또는 체중 감소와 같은 전신적인 B 증상을 보일 수 있다. 단클론 감마병증(즉, 혈액 내 단클론 감마글로불린 과다)은 20~60%의 경우에서 발견되며, 특히 형질 세포와 유사한 외관을 가진 림프구가 있는 조직 병변을 가진 개인에게서 더 흔하다.

원발성 폐 림프종의 병변은 기관지 기도 점막에 위치하며, 침 생검, 기관지 생검, 경기관지 생검 및/또는 기관지 폐포 세척을 통해 진단된다. 진단은 생검 표본에서 EMZL의 전형적인 B 세포 표지자를 가진 작은 B 세포의 점막 침윤이 나타나는 소견으로 뒷받침되며, 때때로 형질 세포 모양을 가진 B 림프구가 포함된다. 기관지 폐포 세척 액에는 이러한 표지자를 가진 세포가 10% 이상 포함될 수 있다. 폐 병변의 B 세포는 약 40%의 경우에서 t(11;18)(q21;q21) 전위를 가지며, 따라서 API2-MALT1 키메라 단백질을 발현한다. 이 세포에서 덜 자주 발생하는 다른 유전적 이상에는 t(1;14)(p22;q32), t(14;18)(q32;q21), t(3;14)(p14.1;q32) 전위 및 염색체 3 및/또는 18의 삼염색체증이 있다.[42]

원발성 폐 EMZL의 치료법은 다양하다. 항생제 치료는 연구된 바 없어 권장되지 않는다. 권장되는 치료법은 5년 전체 생존율이 89~100%에 달하며,[43] 수술, 방사선 치료, 화학 요법, 면역 요법 및 관찰 대기가 포함된다.[42] 국소 질환의 경우 수술적 절제 또는 방사선 치료를 고려할 수 있다. 더 광범위한 질환의 경우, 리툭시맙 면역 요법은 70%의 반응률을 보이지만 재발률이 약 36%로 높은 편이다. 플루다라빈, CHOP, 클로람부실, 또는 클로람부실과 리툭시맙 병용 요법으로 광범위한 질환을 치료했으며, 각 치료법 모두 전체 중앙 생존 기간이 대략 10년 이상으로 유사하게 나타났다.[42] 전반적으로 원발성 폐 EMZL의 예후는 좋은 편이다.

2. 1. 8. 원발성 침샘 EMZL

원발 침샘 EMZL(침샘의 MALT 림프종이라고도 함)은 주로 침샘을 침범하며, 눈물샘을 주로 침범하는 경우 원발 눈물샘 EMZL(눈물샘의 MALT 림프종)이라고 한다. 이 질환은 침샘 및/또는 눈물샘의 만성 염증을 특징으로 하는 자가면역 질환인 쇼그렌 증후군의 합병증으로 발생할 수 있다.[18] 쇼그렌 증후군은 유전, 환경적 요인, 병원체 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생하는 것으로 추정된다.원발 침샘 EMZL은 쇼그렌 증후군 환자의 약 3%에서 발병하며[8], 하나 이상의 침샘이나 드물게는 눈물샘을 침범한다.[18] 자가면역 질환 진단 후 EMZL 발병까지 걸리는 시간의 중앙값은 7.5년[18]에서 11년[20] 사이이다. 환자는 주로 55세에서 60세 사이에 진단받으며, 이하선을 포함한 침샘이나 눈물샘이 국소적으로 단단해지거나 커지는 증상을 보인다.

약 20%의 사례에서는 질병이 국소 림프절이나 비장으로 퍼져 림프절병증이나 비장비대를 유발하며, 약 10%의 사례에서는 주로 미만성 거대 B세포 림프종과 같은 고등급 림프종으로 진행되기도 한다.[18] 조직 검사 시, 침범된 샘에서는 침윤성 림프구가 형질 세포와 유사한 형태를 보이는 전형적인 EMZL의 특징이 관찰된다. 질병이 더 진행된 경우, 이러한 병변은 안와, 비강, 인두, 하부 호흡기의 기도, 위, 갑상선 점막 등 다른 부위에서도 발생할 수 있다.[8]

원발 침샘/눈물샘 EMZL의 치료는 아직 표준화된 방법이 없다. 일부 환자는 특별한 치료 없이 관찰 대기를 하기도 하지만, 대부분은 수술, 방사선 요법, 화학 요법(예: 클로람부실), 면역 요법(예: 리툭시맙), 또는 이들을 병합한 치료(예: 클로람부실 + 리툭시맙, 플루다라빈 + 리툭시맙, 벤다무스틴 + 리툭시맙)를 받는다. 일반적으로 치료 후 5년, 10년, 15년 전체 생존율은 각각 95%, 85%, 78%로 예후는 좋은 편이다. 그러나 치료받은 환자의 약 33%는 침샘/눈물샘, 림프절 또는 다른 부위에서 림프종 재발을 경험한다.[20]

2. 1. 9. 원발성 갑상선 EMZL

일차성 갑상선 EMZL은 갑상선의 MALT 림프종이라고도 불리는 매우 드문 질환이다. 이 질환은 거의 예외 없이 하시모토 갑상선염의 영향을 받은 갑상선에서 발생한다. 하시모토 갑상선염은 B세포를 포함한 림프구가 갑상선에 축적되어 갑상선 조직을 파괴하는 자가면역 질환이다.[44] 하시모토 갑상선염 환자는 갑상선 림프종 발생 위험이 일반인보다 40~80배 높으며, 이 중 25%가 일차성 갑상선 EMZL에 해당한다.이 림프종이 발생하는 하시모토 갑상선염 환자는 주로 여성(중앙 연령 70세)이며, 20~30년 동안 갑상선염을 앓아온 경우가 많다. 갑상선의 크기가 빠르게 커지면서 쉰 목소리, 높은 음조의 호흡음, 삼키기 어려움 및/또는 호흡 곤란과 같은 증상이 나타날 수 있다.[18]

조직학적으로 이 림프종의 병변은 일반적으로 중간 크기의 B세포, 중심세포, 형질 세포 등이 모여 있는 반응성 림프 소절과 림프상피 병변으로 구성된다. 약 3분의 1의 경우에서는 미만성 거대 B세포 림프종에서 보이는 것과 유사한 큰 림프구 세포 덩어리가 관찰되기도 한다. 이 병변의 악성 세포는 EMZL의 특징적인 B세포 표지자인 CD20과 BCL-6 단백질을 발현하지만, CD10 단백질은 발현하지 않는다.[45] 일차성 갑상선 EMZL 환자는 미만성 거대 B세포 림프종이나 결절성 변연부 B세포 림프종(nodal MZL), 비장 변연부 B세포 림프종(splenic MZL)과 같이 더 광범위하게 퍼진 림프종이 발생할 위험이 증가한다.[18]

일차성 갑상선 EMZL 환자의 최대 90%가 초기 단계에서 진단되기 때문에 치료는 일반적으로 보수적으로 이루어진다.[18] 이 질환에 대한 최적의 치료법은 아직 명확하지 않다. 국소 질환(갑상선에만 국한된 경우) 환자의 대부분은 수술, 방사선 요법 또는 두 가지 치료를 병행하여 치료받는다. 이를 통해 최대 100%의 전체 반응률[20]과 95%의 5년 추정 무병 생존율을 달성할 수 있다.[18] 수술과 방사선 요법을 함께 사용하는 것이 방사선 요법만 단독으로 사용하는 것보다 더 나은 결과를 보이지는 않는 것으로 보인다.[45]

질환이 광범위하게 퍼졌거나 더 높은 등급의 림프종(주로 미만성 거대 B세포 림프종)으로 진행된 환자는 화학 요법 (일반적으로 CHOP[45][46]) 및/또는 면역 요법 (예: 리툭시맙[45])으로 치료받는다. 그러나 광범위한 일차성 갑상선 EMZL로 화학 요법 치료를 받은 환자[47]나 더 악성 림프종으로 진행된 환자의 5년 생존율[18]은 각각 35%와 44%로 상대적으로 낮다.

2. 1. 10. 원발성 중추신경계 EMZL

원발성 중추신경계 변연부 B세포 림프종(EMZL)은 매우 드물게 발생하는 질환이다.[50] 다른 공격적인 중추신경계 림프종과는 달리, 비공격적인 저등급 림프종으로 분류된다.[50] 보고된 70건의 사례 분석에 따르면, 이 질환은 주로 뇌와 척수를 감싸는 두꺼운 막인 경막에서 발생(56건)하는 것으로 나타났다. 그 외에도 뇌 또는 척수 실질(6건), 뇌의 해면정맥동(4건), 뇌의 맥락 얼기(3건), 뇌 내부의 뇌실계(1건), 소뇌교각(2건), 시신경(2건) 등 다양한 부위에서 발생할 수 있다.[50]환자들은 주로 여성이며(77%), 발병 연령의 중앙값은 55세(범위 18세~78세)였다.[50] 침범된 부위에 따라 다양한 신경학적 증상이 나타나는데, 가장 흔한 증상은 두통(30건), 간질 발작(22건), 시력 변화(19건)였다. 드물게는 감각 이상(비정상적인 피부 감각), 운동 장애, 운동실조, 기억력 저하, 어지럼증 등이 나타나기도 한다.[50] 진단 시점에는 중추신경계 외 다른 부위에서 EMZL의 증거는 발견되지 않았다. 뇌척수액 검사를 시행한 19건 중 5건에서는 악성 세포가 검출되었다.[50]

조직학적으로는 EMZL의 전형적인 특징을 보인다. 병변은 작거나 중간 크기의 악성 B세포로 구성되며, 이 세포들은 CD19, CD20, CD79a 단백질을 발현하지만 CD10, CD23, 사이클린 D1 마커는 발현하지 않는다. 일부 형질 세포와 다양한 수의 반응성 T세포도 함께 관찰된다.[50][51] 유전적으로는 염색체 3번 삼염색체 검사를 받은 환자의 절반(50%)에서 양성 소견을 보였다.[50]

치료는 질환의 범위에 따라 달라진다. 국소적인 경우에는 수술이나 방사선 치료, 또는 두 가지를 병행하는 치료가 이루어진다. 질환이 광범위하게 퍼진 경우에는 척수강내 화학 요법을 포함한 화학 요법이 단독으로 또는 수술, 방사선 치료와 함께 사용될 수 있다.[50] 치료 방법에 관계없이 원발성 중추신경계 EMZL은 예후가 좋은 편이다. 환자의 77%가 완전 관해(CR)에 도달했으며, 1개월에서 86개월까지의 추적 관찰 기간 동안 22%의 환자는 질병의 증거가 있는 상태로 생존했다. 다만, 전신 화학 요법이나 척수강내 화학 요법의 정확한 효과에 대해서는 추가적인 연구가 필요하다.[50]

2. 1. 11. 원발성 유방 EMZL

유방의 원발성 변연부 B세포 림프종(유방의 원발성 MALT 림프종이라고도 함)은 매우 드문 질환이다. 일반적으로 다른 증상이 없는 환자에게서 만져지는 유방 덩어리로 나타난다.[52] 조직병리학적 소견은 변연부 B세포 림프종의 전형적인 특징을 보인다. 병변은 작은 크기에서 중간 크기의 B세포, 중심세포 유사 B세포, 형질 세포 또는 단핵구의 특징을 일부 보이는 작은 림프구, 성숙한 형질 세포로 구성된다. 이러한 병변의 림프구는 CD20 및 CD79a를 발현하지만, 일반적으로 CD10, CD43 또는 BCL6 표지자 단백질은 발현하지 않는다.[53]국소적인 유방 변연부 B세포 림프종의 치료에는 적절한 용량의 국소 방사선 치료가 권장된다. 이 치료법은 90% 이상의 전체 생존율을 달성했다. 이러한 결과와 변연부 B세포 림프종이 방사선 치료에 매우 민감하다는 점을 고려할 때, 유방 절제술은 권장되지 않으며 국소 질환을 치료하기 위해 광범위한 절제술이 일반적으로 필요하지 않다. 전신 질환 환자의 경우, 치료 선택지에는 관찰 대기, 화학 요법(일반적으로 CHOP 또는 CHOP 유사 요법 사용)이 포함되며, 이는 방사선 치료 및/또는 절제술과 함께 또는 단독으로 시행될 수 있다. 이러한 접근 방식을 통해 6~74개월 동안 추적 관찰한 9명의 환자 모두에서 완전 관해가 달성되었으며, 107개월 동안 추적 관찰한 환자 중 질병 진행으로 인한 사망은 1건 발생했다. 이 질병을 치료하는 데 사용되는 다른 약물에는 리툭시맙, 타목시펜, 옥살리플라틴이 있다.[52]

2. 1. 12. 원발성 요로 EMZL

원발성 요로 변연부 B세포 림프종(EMZL)은 방광과 신장에서 발생하는 매우 드문 질환이지만, 해당 장기에서 발견되는 림프종 중에서는 가장 흔한 형태에 속한다. 주로 만성 방광염, 즉 요로 감염이나 다른 원인으로 인한 방광 염증을 앓았던 경험이 있는 중년 여성에게서 많이 발생하는 경향이 있다.[20]2. 1. 13. 원발성 담낭 EMZL

원발성 담낭 EMZL(담낭의 림프절외 변연부 림프종,[58] 담낭의 원발성 MALT 림프종[59])은 매우 드물게 발생하는 질환으로, 2017년까지 문헌에 보고된 사례는 17건에 불과하다.[59] 환자 연령대는 31세에서 84세 사이이며, 중앙 연령은 74세이고, 환자의 60% 이상이 여성이다. 나타나는 증상은 다른 종류의 림프종이나 담낭의 비림프종성 암에서 보이는 증상과 유사하다.[58] 주요 증상으로는 상복부 오른쪽의 통증, 메스꺼움, 구토 등이 있으며, 환자의 약 3분의 2에서는 담석이 발견된다.[59]원발성 담낭 EMZL은 증상뿐만 아니라 실험실 검사, 의료 초음파, X선 검사 소견 등에서도 다른 담낭암(담낭암의 99% 이상 차지)과 유사한 점이 많아 수술 전에 정확히 진단하기는 어렵다. 따라서 현재까지 진단은 수술로 제거된 담낭 조직 검사에 전적으로 의존해 왔다.[59] 병리 소견으로는 담낭의 점막하 조직에 림프상피 병변이 산재된 소림프구 침윤이 관찰된다. 이 림프구는 EMZL의 특징적인 마커 단백질 양상(예: CD20 및 Bcl-2 양성; CD5, 사이클린 D1[59] 및 CD10[58] 음성)을 나타낸다.

치료는 주로 담낭 절제술, 즉 담낭을 외과적으로 제거하는 방식으로 이루어진다. 보고된 사례에서 담낭 절제술은 모든 환자의 관해를 유도했으며, 2개월에서 96개월에 이르는 추적 관찰 기간 동안 단 한 건의 재발만이 보고되었다.[59]

2. 1. 14. 원발성 간 EMZL

원발성 간 EMZL(원발성 간 외림프절 변연부 B세포 림프종, 원발성 간 점막 관련 림프 조직 림프종, 원발성 간 점막 관련 림프종 등으로도 불림)은 간에서 발생하는 전체 원발성 림프종의 3% 미만을 차지하는 매우 드문 악성 종양이다.[60] 2019년의 한 검토에 따르면, 영어 문헌에는 원발성 간 EMZL 사례가 단 47건만 보고되었을 정도로 희귀하다.[61]보고된 환자들은 주로 B형 간염, C형 간염과 같은 간 질환을 동반하는 경우가 많았으며, 드물게는 원발성 담즙성 간경변이나 간세포 암종, A형 간염 등 다른 간 질환을 가진 경우도 있었다.[61] 환자들의 연령 중앙값은 63세(범위 30-85세)였으며, 약 64%는 특별한 증상이 없었다. 증상이 있는 경우에는 복통, 전신 쇠약, 기침, 혈액 검사상 간 효소 수치 상승 등이 나타났고, 자기 공명 영상(MRI), 컴퓨터 단층 촬영 스캔(CT), 또는 양전자 방출 단층 촬영(PET) 검사에서 하나 이상의 간 종괴가 발견되기도 했다.[61] 이러한 증상들은 다른 종류의 간암과 거의 구별되지 않기 때문에, 수술을 통해 조직 검체를 얻지 않고서는 원발성 간 EMZL을 진단하기 매우 어렵다.[60]

진단을 위해 시행된 간 조직 검사에서는 작거나 중간 크기의 비정형 림프구가 광범위하게 침투한 소견이 흔하게 관찰되었다. 이러한 림프구 침윤은 간의 담관을 침범하며 림프상피 병변을 형성하기도 한다. 면역조직화학 검사에서는 침윤된 림프구가 CD20과 BCL-2 단백질을 발현하지만, CD10이나 사이클린 D1은 발현하지 않는 특징을 보였다.[61]

원발성 간 EMZL에 대한 최적의 치료 방법은 아직 확립되지 않았으나, 비교적 진행이 느린 암으로 여겨진다. 수술적 절제, 화학 요법, 또는 리툭시맙을 이용한 치료를 받은 환자들을 중앙값 31개월 동안 추적 관찰한 결과, 대부분 긍정적인 예후를 보였다. 환자의 92%가 생존했으며, 8%는 암과 직접적인 관련이 없거나 간접적으로만 관련된 원인으로 사망했고, 11%에서 암이 재발했다.[61]

2. 1. 15. C형 간염 바이러스 관련 EMZL

C형 간염 바이러스(HCV) 감염은 변연부 B세포 림프종(EMZL) 발생 위험을 약 2.5배 높이는 것으로 알려져 있다. 일반적으로 바이러스에 감염된 후 평균 15년에서 25년 사이에 림프종이 발생하는 경향을 보인다. C형 간염 바이러스와 관련된 EMZL은 주로 피부(사례의 35%), 침샘(25%), 눈 주변의 부속기관(안와 부속기, 15%)을 침범하며, 드물게는 위나 다른 조직에서도 발생할 수 있다.[62]이 질환은 종종 혼합형 냉글로불린혈증과 관련이 있다. 이는 혈액 내에 특정 면역 복합체(주로 다클론성 IgG, 단클론성 IgM, 그리고 C형 간염 바이러스 RNA로 구성)가 순환하는 상태를 말한다. 이러한 면역 복합체는 약 10%의 환자에게서 혈관염의 징후와 증상을 유발할 수 있다. 그 외에도 만성 간염이나 발생한 EMZL의 구체적인 아형에 따른 증상이 나타날 수 있다.[62] 드물게는 만졌을 때 부드럽고 움직이는 하나 또는 여러 개의 피하 결절 형태로 나타나기도 한다.[28] 이러한 증상은 특히 여성(사례의 83%)과 고령의 환자에게서 더 흔하게 관찰된다.[62] 환자의 혈액에서는 C형 간염 바이러스가 검출될 수 있다.[40]

C형 간염 바이러스 관련 EMZL의 병리학적 특징은 다른 원인으로 발생한 EMZL과 유사하다.[40] 악성 B세포에서 발견되는 유전적 이상에 대해서는 아직 명확히 밝혀지지 않은 부분이 많지만, 일부 사례에서는 t(14;18) 염색체 전위가 관찰되기도 한다.[63]

치료는 C형 간염 바이러스를 제거하는 데 중점을 둔다. 과거에는 인체의 면역 체계를 활성화하는 페그인터페론-알파와 같은 인터페론-알파 계열 약물이 주로 사용되었다. 이 치료법은 약 50%의 환자에서 바이러스를 제거하고, 50% 미만의 환자에서 림프종의 관해(증상 완화 또는 소실)를 유도했다. 최근에는 시메프레비르, 다클라타스비르, 소포스부비르, 다사부비르와 같이 바이러스 복제를 직접 억제하는 약물(직접 작용 항바이러스제, DAA)이 개발되어 사용되고 있다. 이 약물들은 C형 간염 바이러스 감염을 효과적으로 치료하며(최대 100%), 림프종에 대해서도 높은 반응률(최대 73%)을 보인다. DAA 치료를 받은 환자들의 1년 전체 생존율은 98%, 무진행 생존율(질병이 악화되지 않고 생존하는 비율)은 75%에 달한다. 만약 이러한 최신 항바이러스제 치료에도 림프종이 반응하지 않는 경우(약 25%의 사례), 리툭시맙 단독 요법 또는 리툭시맙과 페그인터페론-알파 병용 요법이 권장된다. 화학 요법은 간 질환을 동반한 환자에게 심각한 독성을 유발할 수 있으므로, C형 간염 바이러스 관련 EMZL 치료 시에는 가능한 한 피하는 것이 좋다.[62]

2. 2. 비장 변연부 림프종 (SMZL)

비장 변연부 림프종(Splenic marginal zone lymphoma, SMZL)은 악성 B세포가 비장, 골수, 드물게는 혈액에 축적되는 저등급 림프종이다. 일반적으로 천천히 진행되지만, 약 5~10%의 사례에서는 더 공격적인 미만성 거대 B세포 림프종으로 변형되기도 한다.[64] SMZL은 만성 C형 간염 바이러스 감염이나 다양한 만성 자가면역 질환이 있는 사람에게서 더 자주 발생하는 것으로 알려져 있다.[63][65]=== 임상 양상 ===

환자들은 보통 진단 시(중앙값 연령 65세, 범위 30–90세) 비장이 커져 있는 소견(비장 비대, 75%의 경우)을 보인다.[67] 일반적으로 림프절 비대는 없지만, 비장 문(門) 부위의 림프절은 커질 수 있다.[66] 대부분의 환자는 발열, 야간 발한, 체중 감소, 피로감 같은 전신 증상은 없다.[67] 혈액 검사에서는 약 25%의 환자에서 적혈구, 혈소판, 백혈구 수치가 감소하며,[67] 33% 미만에서는 비정상적인 IgM 단클론 단백질(골수종 단백질)이 발견된다. 약 20%는 순환 자가항체, 자가면역 용혈성 빈혈, 면역 혈소판 감소성 자반증,[67] 냉응집소 및/또는 항응고 항체와 같은 자가면역 이상의 징후를 보인다.[65] SMZL 환자는 혈액 내 림프구 수치가 증가하는 경향이 있으며, 이 중 일부는 악성 B세포로 확인될 수 있다. 이 악성 세포는 털세포 백혈병 환자의 혈액에서 발견되는 세포처럼 털 모양의 돌기를 가질 수 있다.[66] 또한, 환자는 후천성 폰 빌레브란트병, C1-에스터라제 억제제 결핍으로 인한 혈관부종,[65] 또는 C형 간염 바이러스 감염의 징후(임상적 간염, 혈액 내 바이러스 검출 등)를 보일 수 있다. C형 간염 바이러스 감염과 SMZL의 연관성은 지역에 따라 다르며, 일부 지역에서는 10%에 달한다.[63] 환자의 골수를 정밀 검사하면 거의 항상 악성 B세포의 덩어리나 광범위한 침윤이 발견된다.[67]

=== 발병 기전 및 유전체 이상 ===

SMZL의 악성 세포는 항원을 경험한 B세포에서 유래하는 것으로 추정된다. 질병은 일부 경우, 전구 B세포가 만성적인 항원 자극을 받아 항원 경험 B세포로 분화하는 과정에서 시작되는 것으로 보인다. 이러한 가설은 SMZL 세포가 특정 항원에 결합할 가능성이 높은, 구조적으로 제한된 면역글로불린과 B 세포 수용체를 발현한다는 연구 결과(즉, 클론 선택)에 의해 뒷받침된다.[68] 또한, SMZL 환자는 자가항체, 자가면역 용혈성 빈혈, 면역성 혈소판 감소성 자반증,[67] 한랭응집소병, 순환 항응고 항체, 후천성 폰 빌레브란트병, C1-에스테라제 억제제 결핍으로 인한 혈관부종 등 자가면역 이상을 자주 동반한다.[65] 아직 밝혀지지 않은 항원, 특히 자가면역 이상과 관련된 항원에 B세포 수용체가 결합하면 B세포의 증식과 장기 생존이 촉진되고, 이 과정에서 유전체 이상이 축적되어 결국 악성 B세포로 변형되는 것으로 생각된다.[64][68][67]

SMZL 발병에 기여하는 것으로 여겨지는 주요 유전체 이상은 다음과 같다.

| 종류 | 설명 | 빈도 |

|---|---|---|

| 염색체 이상 | ||

| 7번 염색체 장완(q) 결실 (del7q) | 다른 림프종에서는 드물어 SMZL의 표지자로 사용됨.[64] | 30-40% |

| 17번 염색체 단완(p) 부분 결실 | 세포 생존을 조절하는 종양 억제 유전자인 TP53 유전자 하나를 잃게 함. | 3-17% |

| 3번 염색체 장완(q) 획득 | 10-20% [67] | |

| 유전자 돌연변이 | ||

| KLF2 | NF-κB 신호 전달 경로를 간접 조절하여 세포 생존, 증식, 사이토카인 생성을 조절하는 전사 인자.[69] | 21% [64] |

| NOTCH2 | 변연부 B세포 발달 조절 및 세포 생존 촉진 기능을 가진 막 단백질. 종양 억제 유전자 활성도 가짐.[70] | 20% [64] |

| TP53 | 세포 증식 및 프로그래밍된 세포 사멸을 간접 조절하여 세포 생존을 촉진하는 전사 인자.[64] | 14% [64] |

| IGLL5 | 기능 불명확.[64] | 14% [64] |

| TNFAIP3 | NF-κB 활성화 및 프로그래밍된 세포 사멸을 간접 억제.[64] | 13% [64] |

| 기타 유전자 | 최소 16개 이상의 다른 유전자 돌연변이 보고됨.[64] | < 10% |

전반적으로 NOTCH, NF-κB, KLF2 신호 전달 경로의 돌연변이가 SMZL 발병에 특히 중요한 역할을 하는 것으로 보인다.[65]

=== 진단 ===

SMZL 진단의 가장 확실한 증거는 비장 절제술로 얻은 비장 조직 검사에서 나온다. 특징적으로 비장의 백색 수질에 림프구 침윤이 뚜렷하고, 적색 수질에도 다양한 정도로 침윤이 관찰된다. 침윤된 세포는 작은 림프구, 변연부 B세포, 중심모세포 유사 B세포, 단핵구 유사 B세포, 형질 세포 등으로 구성된다. 상피양 세포 모양의 조직구가 적색 수질에서 발견될 수 있다. 비장 문 림프절에는 작은 림프구의 결절성 침윤이 보일 수 있다. 환자의 골수를 정밀 검사하면 기관 소주 사이와 동 내에서 림프구 세포 집합체가 흔히 발견된다. 신생 B세포는 혈액에서도 순환할 수 있다. 이들 조직의 신생 세포는 결절 외 및 결절 변연부 림프종 세포와 유사하게 CD20, CD27, BCL2 단백질을 발현하지만, CD10, CD23, CD5, CD43, CD38, BCL6, 사이클린 D1, Annexin A1 등은 발현하지 않는다. 또한, 30-40%의 경우 del7q 결손(7번 염색체 q 팔 결손)을 보이며, 위에 언급된 돌연변이 유전자들도 낮은 빈도로 발견된다.[67] 과거에는 비장 조직 검사가 주된 진단 방법이었으나, 현재는 대부분 임상 소견과 함께 골수 및/또는 혈액 검사에서 특징적인 단백질 및/또는 유전체 이상을 가진 신생 B세포를 검출하여 진단한다.[67] 그러나 골수 및 혈액 소견만으로 진단이 어려운 경우에는 확진을 위해 비장 검사가 필요할 수 있다.[66]

=== 치료 ===

SMZL은 희귀 질환이므로 치료에 대한 체계적이고 통제된 연구는 아직 부족하다. 현재 권장되는 치료 전략은 다음과 같다.

- 관찰 대기: 증상이 없거나, 질병이 진행되지 않거나 매우 서서히 진행되는 환자(약 33%)에게 권장된다. 3~6개월마다 추적 검사를 통해 질병 진행 여부를 확인하며, 특정 치료를 보류한다. 이런 환자들은 오랫동안 치료가 필요하지 않을 수 있다.

- 비장 절제술: 과거에는 빠르게 진행하는 질병의 초기 치료법이었으나, 현재는 사용이 제한적이다. 비장 절제술은 약 90%의 환자에서 증상 완화 및 혈구 수치 개선을 보였고, 중앙값 무진행 생존 기간 8.2년, 5년 전체 생존율 84%, 10년 전체 생존율 67%를 기록했다. 그러나 혈액 내 종양 세포 수치 변화는 없었고, 혈전증, 감염 등 심각한 합병증 위험이 있으며, 다른 치료법에 비해 전체 생존율 향상을 보이지 않았다. 따라서 현재는 증상이 심한 비장 비대가 있으면서 골수 침범이 경미하거나 중간 정도이고 림프절 비대가 없는 환자에게 제한적으로 고려된다.[66]

- 약물 치료: 증상이 있거나 빠르게 진행하는 SMZL 환자의 주된 치료법이다.

- 리툭시맙: B세포 표면의 CD20 단백질을 표적으로 하는 단클론 항체 약물이다. 단독 투여 시 전체 반응률 90-100%, 완전 관해율 >50%, 7년 무진행 생존율 69%로 유의미한 효과를 보인다. 장기간 유지 요법 시 결과가 더 개선될 수 있으며, 재발하더라도 2차 치료에 반응하는 경우가 많다.

- 화학 요법: 리툭시맙 사용 이전에는 클로람부실, 사이클로포스파미드, 플루다라빈, 펜토스타틴, 2CDA, 벤다무스틴 등의 단일 약제나, 사이클로포스파미드, 빈크리스틴, 프레드니손을 병용하는 CVP 요법, 또는 CVP에 독소루비신을 추가한 CHOP 요법 등이 사용되었다. 그러나 현재 연구에 따르면 이러한 화학 요법은 반응률, 반응의 질, 지속 기간 측면에서 리툭시맙 단독 요법보다 우수하지 않다.[66]

- 리툭시맙 + 벤다무스틴 병용 요법: 2상 임상 시험 결과, 전체 반응률 91%, 완전 반응률 73%를 보였고, 반응은 3년 이상 지속되었으며, 3년 무진행 생존율과 전체 생존율은 각각 93%, 90%, 96%였다. 이 결과는 추가 확인이 필요하지만, 증상이 있거나 진행성인 SMZL 환자에게 리툭시맙 단독 요법이나 기존 화학 요법 대신 이 병용 요법을 고려할 수 있음을 시사한다.[71]

- C형 간염 바이러스 동반 환자 치료: 전문가들은 C형 간염 바이러스 감염이 동반된 SMZL 환자는 먼저 항바이러스 치료를 받을 것을 권고한다. 직접 작용 항바이러스제 개발 이전에는 IFN-α 치료가 바이러스 감염뿐 아니라 림프종 관해(약 65% 사례)에도 효과가 있음이 보고되었다.[66] 그라조프레비르, 다클라타스비르, 소포스부비르, 다사부비르 등 새로운 직접 작용 항바이러스제는 C형 간염 치료에 더 효과적이며,[62] 소수의 SMZL 동반 환자에서 림프종 관해 유도에도 더 효과적이거나 효과적일 것으로 기대된다.[62][66]

=== 예후 ===

SMZL은 일반적으로 서서히 진행하는 질환으로, 10년 생존율은 42~95%로 보고된다.[67] 사망 원인 중 약 3분의 1은 SMZL과 직접적인 관련이 없으며, 약 5~10%는 SMZL이 미만성 거대 B세포 림프종으로 변형되어 발생한다.[66]

2. 3. 결절 변연부 림프종 (NMZL)

결절 변연부 B세포 림프종(Nodal Marginal Zone Lymphoma, NMZL)은 과거 단핵구 B세포 림프종, 결절 단핵구 B세포 림프종 등으로 불렸던 질환이다. 이는 모든 변연부 림프종의 형태학적 및 표현형적 특징을 가진 악성 림프구 세포가 조직에 침윤된 상태를 말한다.[72] NMZL은 다른 변연부 림프종 아형과 달리 주로 림프절을 침범하며, 다른 조직이나 기관은 침범하지 않는다는 특징이 있다.[73] 세 가지 변연부 림프종 아형 중 가장 드물게 발생한다.[74]NMZL 환자는 대부분(중앙 연령 50~64세,[72] 남녀 비율 1.5:1[74]) 목, 사타구니, 복부, 흉부 등 여러 부위에서 통증 없는 림프절 비대를 보인다.[72] 일부에서는 발데예르 림프고리 침범이 나타나기도 한다.[75] 환자들은 대개 정상적인 활동을 유지하지만, 약 10~20%는 발열, 야간 발한, 체중 감소, 피로감과 같은 B 증상을 경험한다.[75] 검사 결과, 약 33%의 환자에서 악성 B세포가 골수에 침윤된 것이 확인되며, 약 20%는 비정상적인 IgM 골수종 단백질을 보인다. 드물게 혈액 내에 악성 변연부 B세포가 순환하거나, 정상 혈구 수치가 감소하는 경우도 있다.[72] 침범된 조직의 생검에서는 다양한 패턴(림프절 전체에 퍼진 확산형, 림프절 여포 사이 중심형, 림프절 전체에 퍼진 결절형 등)의 림프구 침윤이 관찰된다.[75] 이는 점막 연관 림프 조직(MALT) 림프종에서 보이는 패턴과 유사하다.[74] 침윤된 세포는 소 림프구, 변연부 영역 유사 B세포, 중심세포 유사 세포, 단핵구 유사 세포, 형질 세포 유사 세포 등 다양한 세포로 구성되며, 20% 이상의 경우 큰 모세포 B세포를 포함한다. 이 악성 B세포들은 다른 변연부 림프종처럼 일반적으로 CD20, CD19, CD79, Bcl2를 발현하지만, CD10, CD5, CD23, 사이클린 D1은 발현하지 않는 변연부 영역 B세포이다.

NMZL 사례의 약 6~19%는 류마티스 관절염, 쇼그렌 증후군, 자가면역 용혈성 빈혈, 만성 갑상선염과 같은 자가면역 질환과 연관이 있다고 보고되었으나, 이 질환들이 NMZL 발병에 직접 기여한다는 증거는 부족하다.[75] 또한, 과거 연구에서 NMZL과 관련 가능성이 제기되었던 C형 간염 바이러스 감염은 최근 연구에서는 확인되지 않았다.[74] 따라서 만성적인 면역 자극이 림프절 외 및 비장 변연부 림프종 발생에 영향을 미친다는 가설이 NMZL에도 적용되는지는 명확하지 않으며, NMZL에는 적용되지 않을 수 있다. 이 질환의 발병을 유발하는 근본적인 원인은 현재 불분명하다. 그럼에도 불구하고, NMZL에서 B세포를 유발하는 것은 악성 변환에 기여한다고 여겨지는 유전체 이상을 획득한다. 이러한 유전체 이상에는 다음이 포함된다.

- 다음과 같은 염색체 이상: 1) 염색체 3의 삼염색체증 (사례의 24%), 이는 세포 증식 및 생존을 촉진하는 단백질 제품인 FOXP1, NFKBIZ, BCL6의 과발현을 유발한다;[72] 2) 염색체 18의 삼염색체증 (~50%의 사례), 이는 세포 증식 및 생존을 촉진하는 작용을 할 수 있는 NFATC1의 과발현을 유발한다;[72] [76] 3) 드물게, 염색체 7 및 12의 삼염색체증과 염색체 6의 장완 삭제가 있으며, 아직 기능적 영향은 알려지지 않았다;[72] 그리고 4) 위치 24에서 염색체 2의 단완(즉, "p")과 위치 32에서 염색체 14의 장완(즉, "q") 사이의 염색체 전좌, 아직 기능적 결과는 알려지지 않았지만 다른 변연부 림프종 형태에서는 발견되지 않아 NMZL의 진단 표지로 유용하다.[77]

- 다음과 같은 유전자 돌연변이: 1) ''NOTCH2'' (사례의 25%):[64] 전구 세포로부터 변연부 B세포의 발달을 조절하고 세포 생존을 조절하는 종양 억제 유전자로 작용하는 막 단백질;[70] 2) ''TNFAIP3'' (사례의 5~15%), 이는 NF-κB 전사 인자를 억제하고, 따라서 세포 활성화, 증식 및 생존을 제어하는 NF-κB 신호 전달 경로를 억제하는 탈유비퀴틴화 효소;[68] 3) BIRC3, 이는 세포자멸사에 의해 유발되는 세포 죽음을 조절하는 cIAP2 단백질을 암호화한다;[68] 3) ''MYD88'' (사례의 0~10%), 이 단백질 제품은 간접적으로 NF-κB 세포 신호 전달 경로의 활성을 조절한다;[68] 4) ''KLF2'', 이 단백질 제품은 간접적으로 NF-κB 세포 신호 전달 경로를 조절하는 전사 인자이다;[68] 5) ''PTPRD'', 이 단백질 제품은 수용체 티로신 인산화 효소이며, 종양 억제 유전자 활성이 있으며, 세포 증식 및 사이토카인에 대한 반응을 조절하는 여러 신호 전달 프로그램을 간접적으로 조절한다;[68] 그리고 5) 사례의 약 40%에서, MLL2, SIN3A, ARID1A, EP300, CREBBP 및 ''TBL1XR1''과 같은 다양한 다른 유전자 중 하나 이상이 염색질 리모델링 활성을 가져, 광범위한 다른 유전자의 발현을 조절한다.[68]

NMZL의 진단은 림프절에서 종양성 B세포를 확인하는 것에 의존하며, 일부 경우에는 골수에서도 확인하지만, 적어도 초기 단계의 질병에서는 림프절 외 기관에서는 확인하지 않는다. 이러한 종양성 세포는 변연부 림프종에 공통적인 표지 단백질(이전 섹션 참조)을 발현해야 하며, 대부분의 경우 병태생리학 섹션에 표시된 하나 이상의 유전체 이상을 나타내야 한다.[72]

NMZL에 대한 권장 치료법은 질병의 상태에 따라 다르다. 무증상 NMZL은 질병 진행 여부를 확인하기 위해 정기적인 추적 검사(예: 3~6개월)를 받으면서 관찰 대기를 할 수 있다. 그러나 국소 질환은 무증상 환자에서도 수술 후 국소 방사선 치료를 통해 성공적으로 치료되었다. 국소 단계에서 진행되어 전신 질환, 급속 진행성 질환 및 증상성 질환이 된 경우에는 단일 화학 요법제(예: 클라드리빈, 플루다라빈, 클로람부실, 또는 벤다무스틴); 단일 면역 요법 약물(예: 리툭시맙); 복합 약물 화학 요법 요법(예: CHOP), 또는 복합 화학 요법 약물과 면역 요법 약물의 병용 요법(즉, CHOP + 리툭시맙)으로 치료해 왔다. 이러한 요법 중 어느 것이 다른 요법보다 우월한지는 불분명하다.[74]

NMZL은 완치가 불가능하지만 비교적 느리게 진행되는 질병으로, 서서히 진행되고 재발하는 경과를 보인다. 예후는 림프절 외 및 비장 변연부 림프종보다 약간 나쁜 것으로 보이며[72], NMZL 진단 후 중앙값 4.5년 시점에 약 15%의 환자가 더 공격적인 림프종인 미만성 거대 B세포 림프종으로 진행된다.[74] 여러 연구에서 이 질병을 가진 사람들의 5년 생존율은 62-90%이다.[74]

2. 3. 1. 소아 NMZL

소아 변연부 B세포 림프종(NMZL)은 세계 보건 기구(WHO)가 2016년 임상 양상, 침범된 림프절의 조직학적 특징, 임상 경과를 근거로 NMZL의 별개 변종으로 분류한 질환이다.[74] 현재까지 보고된 60건 이상의 사례를 보면, 소아 NMZL 사례의 95%는 청소년기 남성에게서 발생했으며, 90% 이상이 머리와 목 부위 림프절이 커지는 증상을 동반하는 무증상 국소성(I/II기) 질환으로 나타났다. 이러한 사례에서는 자가 면역 질환이나 병원체 유발 염증성 질환과의 관련성이 나타나지 않았는데, 이는 소아에게서 발생하는 림프절 외 변연부 림프종에서 관찰되는 소견과는 대조적이다.조직학적으로 소아 NMZL은 침범된 림프절의 생성 중심에 림프구가 침윤하는 특징을 보인다. 이 림프구는 일반적으로 CD20과 CD43을 발현하고, 약 50%의 사례에서는 Bcl2도 발현하지만, CD10이나 BCL6은 보통 발현하지 않는다. 소아 NMZL의 변연부 B세포는 성인 NMZL에 비해 유전체 이상이 비교적 적게 나타난다. 약 21%의 사례에서 18번 염색체 삼염색체가 보고되었고, 드물게 3번 염색체 삼염색체도 발견된다.[78] 이러한 세포에서 재발성 유전자 돌연변이는 보고된 바 없다.[78]

소아 NMZL은 매우 천천히 진행하며 재발률이 낮고 예후가 좋은 편이다.[74] 최대 12년에서 18년까지 관찰한 결과, 환자의 전체 생존율은 100%였고 재발률은 약 4%에 불과했다.[78] 소아 NMZL 치료에는 특별한 치료 없이 경과를 지켜보는 관찰 대기 전략이나, 리툭시맙, 화학 요법, 국소 방사선 요법 등이 사용된다. 관찰 대기 전략이 다른 치료법과 비슷한 효과를 보이므로, 이 질환의 초기 치료법으로 권장된다.[78]

3. 병태생리

다양한 요인들이 변연부 B세포 림프종(MZL)의 발생에 관여하는 것으로 보인다. 특히 백혈병과 같은 혈액암이나, 쇼그렌 증후군 및 루푸스와 같은 자가면역 질환의 가족력이 있는 경우 발생 빈도가 증가하는 경향이 있다. 이는 유전적 요인, 공유된 환경적 요인 또는 아직 밝혀지지 않은 다른 요인들이 MZL 발생 위험을 높일 수 있음을 시사한다.[11]

MZL 발생의 주요 요인 중 하나는 만성 감염이나 자가면역 반응에 의해 유발되는 만성 염증이다. 만성 염증 상태는 B세포가 손상된 조직이나 염증의 원인이 되는 감염원에 의해 제시되는 비정상적인 항원을 인식하도록 자극한다. 이 과정에서 B세포는 면역글로불린 중쇄 유전자좌를 재배열하게 되고, 비정상 항원에 반응하여 변연부 B세포의 특징을 띠며 과도하게 증식하게 된다.[12] 이러한 지속적인 자극과 증식 과정에서 B세포는 점진적으로 염색체 이상, 유전자 돌연변이, 그리고/또는 유전자 발현 조절 이상을 획득하게 되며, 이는 결국 악성 종양으로의 변환에 기여한다.

MZL에서 발견되는 주요 획득 유전체 이상은 다음과 같다.

염색체 전좌[13]

- '''t(11;18)(q21;q21)''': 위 (24%), 폐 (38%)의 림프절 외 변연부 림프종(EMZL)에서 주로 발견된다. 이 전좌는 ''API2'' 유전자와 ''MALT1'' 유전자를 융합시켜 Api2-Malt1 융합 단백질을 생성한다. 이 단백질은 전사 인자인 NF-κB를 지속적으로 활성화시켜 세포 생존, 사이토카인 생성 등 악성 형질 발현에 기여한다.

- '''t(14;18)(q32;q21)''': 눈 부속기(7%), 폐(6%)의 EMZL에서 발견된다. ''MALT1'' 유전자의 과발현을 유발하여 간접적으로 프로그램된 세포 사멸을 억제하고 NF-κB 활성을 촉진한다.

- '''t(1;14)(p22;q32)''': 폐(~9%), 위(~4%)의 EMZL에서 발견된다. ''BCL10'' 유전자의 과발현을 유발하며, Bcl10 단백질은 NF-κB 활성화에 기여한다.

- '''t(3;14)(p13;q32)''': 드문 EMZL 사례에서 발견되며, ''FOXP1'' 유전자의 과발현을 유발하는 것으로 생각된다. FoxP1 단백질은 PRDM1, IRF4, XBP1 등 형질 세포 분화를 촉진하는 전사 인자의 생성을 자극한다.

- '''기타 전좌''': t(1;14)(p21;q32), t(5;14)(q34;q32), t(9;14)(p24;q32), t(X;14)(p11.4;q32) 등 드문 전좌들이 보고되었으나, 악성 종양 촉진 기전은 아직 명확히 밝혀지지 않았다.

- '''t(2;14)(p24;q32)''': 결절 변연부 B세포 림프종(NMZL)에서 발견되며, 다른 MZL 아형에서는 나타나지 않아 NMZL의 진단 표지로 유용할 수 있다. 기능적 결과는 아직 알려지지 않았다.[77]

유전자 비활성화 및 돌연변이

- '''TNFAIP3''': 염색체 6q23 결실 또는 돌연변이로 인한 비활성화는 주로 눈 부속기, 타액선, 갑상선 EMZL[13], NMZL(5~15%)[68], 비장 변연부 림프종(SMZL)(13%)[64]에서 발견된다. TNFAIP3 단백질(A20)은 NF-κB 활성화를 억제하는 기능을 한다.

- '''MYD88''': 기능 획득 돌연변이는 눈 부속기 EMZL의 ~5%[13], NMZL의 0~10%에서 발견된다.[68] MYD88 단백질은 NF-κB뿐만 아니라 STAT3 및 AP1 전사 인자를 지속적으로 활성화한다.

- '''NOTCH1'' / '''NOTCH2''': 비활성화 돌연변이는 EMZL(각각 8%)[14], SMZL(NOTCH2 20%)[64], NMZL(NOTCH2 25%)[64]에서 발견된다. NOTCH 단백질은 세포 표면 수용체로, B세포의 발달, 증식, 생존, 이동을 조절하는 유전자 활성화에 관여한다.[70]

- '''KLF2''': SMZL(21%)[64], NMZL[68]에서 돌연변이가 발견된다. KLF2는 NF-κB 신호 전달 경로를 조절하는 전사 인자이다.[69]

- '''TP53''': SMZL(14%)[64]에서 돌연변이가 발견된다. TP53은 세포 증식과 프로그램된 세포 사멸을 조절하여 세포 생존에 영향을 미친다.

- '''BIRC3''': NMZL에서 돌연변이가 발견된다.[68] BIRC3는 세포자멸사에 의해 유발되는 세포 죽음을 조절하는 cIAP2 단백질을 암호화한다.

- '''PTPRD''': NMZL에서 돌연변이가 발견된다.[68] PTPRD는 종양 억제 유전자 활성을 가지며 세포 증식 및 사이토카인 반응 조절에 관여하는 수용체 티로신 인산화 효소이다.

- '''염색질 리모델링 관련 유전자''': NMZL 사례의 약 40%에서 ''MLL2'', ''SIN3A'', ''ARID1A'', ''EP300'', ''CREBBP'', ''TBL1XR1'' 등 염색질 리모델링 관련 유전자 중 하나 이상에서 돌연변이가 발견된다. 이들은 광범위한 유전자 발현을 조절한다.[68]

염색체 수 이상

- '''7번 염색체 장완 결실 (del7q)''': SMZL 사례의 30-40%에서 발견되며, 다른 림프종에서는 드물어 SMZL의 특징적인 표지 중 하나이다.[64]

- '''17번 염색체 단완 결실 (del17p)''': SMZL 사례의 3-17%에서 발견되며, 종양 억제 유전자인 ''TP53''의 소실을 유발한다.[67]

- '''3번 염색체 장완 증가 (+3q)''': SMZL 사례의 10-20%에서 발견된다.[67]

- '''3번 염색체 삼염색체증''': NMZL 사례의 24%에서 발견되며, ''FOXP1'', ''NFKBIZ'', ''BCL6'' 등의 과발현을 유발하여 세포 증식 및 생존을 촉진한다.[72]

- '''18번 염색체 삼염색체증''': NMZL 사례의 약 50%에서 발견되며, ''NFATC1''의 과발현을 유발할 수 있다.[72][76]

- '''기타 삼염색체증''': NMZL에서 드물게 7번, 12번 염색체 삼염색체증이 발견된다.[72]

아형별 병태생리 특징

- 림프절 외 변연부 림프종 (EMZL): 많은 EMZL 아형은 특정 감염성 인자 또는 자가면역 질환과 연관되어 발생하며, 이는 만성적인 항원 자극이 악성 변환의 중요한 요인임을 시사한다. 관련 요인은 다음과 같다.

| 아형 | 관련 조직 | 감염성 물질 또는 자가면역 질환[7] | 증거의 강도 | 발생률[7][15] | 발현되는 키메라 유전자(사례 비율)[15] |

|---|---|---|---|---|---|

| 원발성 위 EMZL | 위 | 헬리코박터 파일로리 | 확인됨[7][16] | ~80% | BIRC3-MALT1(23%), IGH-FOXP1(3%), IGH-BCL-10(2%), IGH-MALT1(1%) |

| 원발성 위 EMZL | 위 | 헬리코박터 하일만니 sensu lato|센수 라토la | 가능성 높음[7][15] | <1% | 헬리코박터 파일로리 치료와 유사[17] |

| 원발성 타액선 EMZL | 타액선 및 눈물샘 | 쇼그렌 증후군 | 확인됨[7][18] | ~4.3% | IGH-MALT1(6%), BIRC3-MALT1(2%), IGH-BCL-10(1%) |

| 원발성 갑상선 EMZL | 갑상선 | 하시모토 갑상선염 | 확인됨[7][18] | ~0.5% | IGH-FOXP1(50%), BIRC3-MALT1(9%) |

| 원발성 눈 부속기 EMZL | 눈 부속기 (안와, 결막, 눈꺼풀) | 클라미디아 시타시 | 시사적임[7][19] | 10–50% | IGH-FOXP1(20%), IGH-MALT1 (16%), BIRC3-MALT1(7%) |

| 원발성 피부 EMZL | 피부 | 보렐리아 부르도르페리 | 시사적임[19] | 가변적임 | IGH-FOXP1(10%), IGH-MALT1(7%), BIRC3-MALT1(4%) |

| 원발성 소장 EMZL | 소장 | 캄필로박터 제주니 | 낮음[19][3] | 가변적임 | BIRC3-MALT1(19%), IGH-BCL10(7%) |

| 원발성 폐 EMZL | 폐 | 아크로모박터 자일로소시단스 | 낮음[20][21] | <50% | BIRC3-MALT1(45%), IGH-BCL10(8%), IGH-MALT1(7%) |

- 비장 변연부 림프종 (SMZL): 만성 C형 간염 바이러스 감염 또는 다양한 만성 자가면역 질환과의 연관성이 관찰된다.[63][65] SMZL의 악성 세포는 항원을 경험한 B세포(antigen-experienced B cell)의 특징을 보이며, 구조적으로 제한된 면역글로불린과 B 세포 수용체를 발현한다.[68] 이는 특정 항원(자가항원 포함)에 대한 만성적인 자극이 B세포의 증식과 생존을 유도하고, 점진적인 유전체 이상 획득을 통해 악성 변환을 일으킬 수 있음을 시사한다.[64][68][67] SMZL 발병에는 NOTCH, NF-κB, KLF2 신호 전달 경로 관련 돌연변이가 특히 중요한 역할을 하는 것으로 보인다.[65]

- 결절 변연부 B세포 림프종 (NMZL): 일부 사례(6~19%)에서 류마티스 관절염, 쇼그렌 증후군, 자가면역 용혈성 빈혈, 만성 갑상선염 등 자가면역 질환과의 연관성이 보고되었으나, 이들 질환이 NMZL 발병에 직접 기여한다는 증거는 부족하다.[75] 또한, 과거에 제기되었던 C형 간염 바이러스 감염과의 연관성도 최근 연구에서는 확인되지 않았다.[74] 따라서 EMZL이나 SMZL과 달리, NMZL에서는 만성적인 면역 자극이 발병에 미치는 역할이 명확하지 않으며, 근본적인 발병 원인은 아직 불분명하다. 그럼에도 불구하고 NMZL의 악성 B세포 역시 다양한 유전체 이상(삼염색체증, 염색체 전좌, 유전자 돌연변이 등)을 획득하며, 이는 악성 변환에 기여하는 것으로 여겨진다.

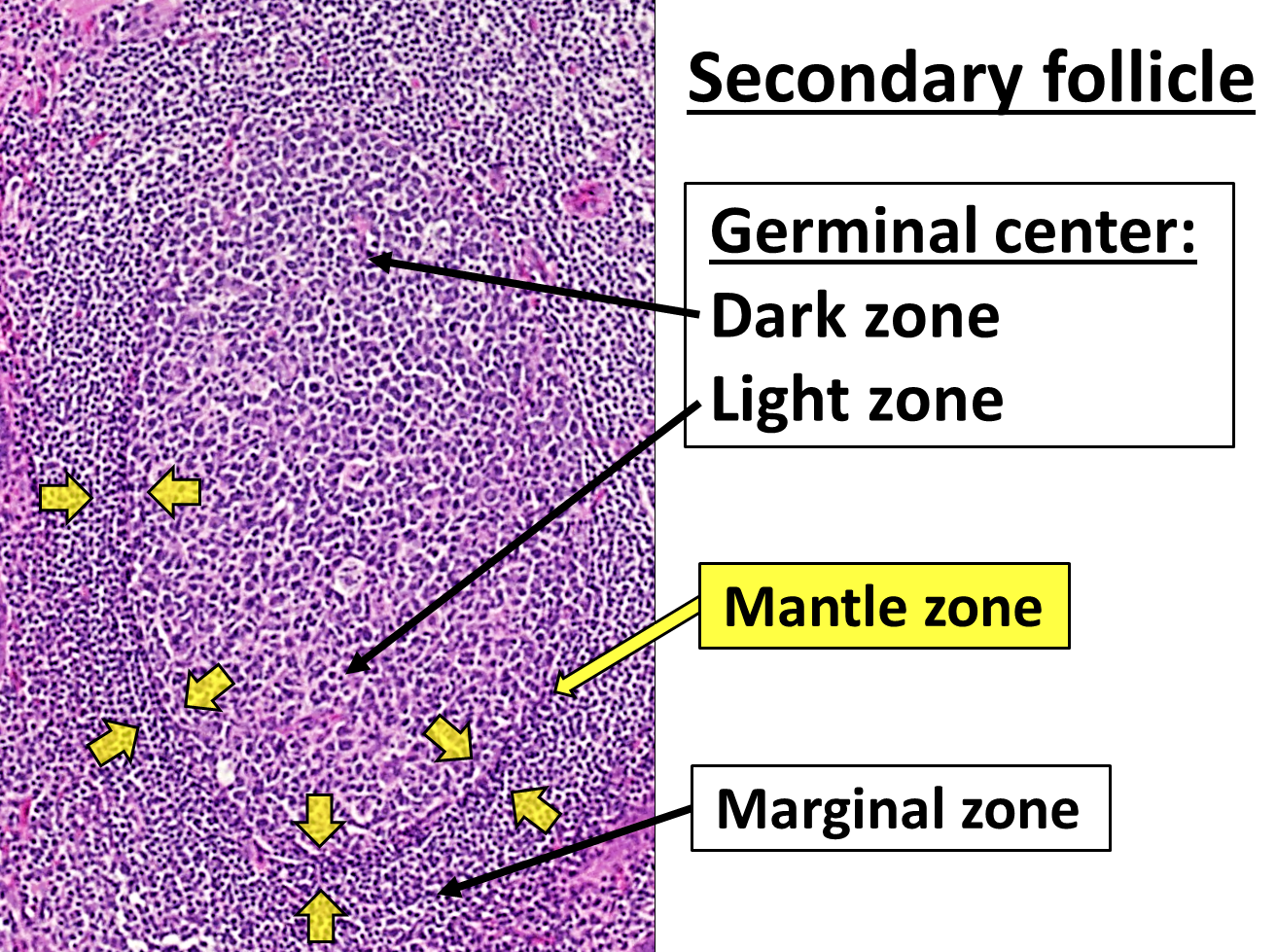

4. 조직병리학

변연부 B세포 림프종 병변의 조직병리적 (즉, 현미경적) 검사에서는 일반적으로 모호한 결절성 또는 미만성 세포 패턴이 나타난다. 이러한 병변의 악성 세포는 다양한 비율로 소형에서 중형 림프구, 세포중심 유사 B 세포, 세포모세포 유사 B 세포, 단핵구 유사 B 세포, 형질 세포 유사 B 세포 및/또는 대형 B 세포의 형태를 보인다.

대형 B 세포가 다른 저등급 악성 형태의 세포와 명확하게 구분되는 현저한 시트를 형성하는 경우, 질병은 훨씬 더 공격적인 악성 종양인 미만성 거대 B세포 림프종으로 변할 수 있다. 이러한 변형은 EMZL의 최초 진단 후 중앙값 4-5년 후에 환자의 약 18%에서 발생한다.[22]

이러한 병변에서 신생물성 대형 B 세포의 면역표현형은 CD20을 발현하지만 CD3 세포막 B 세포 표지 단백질은 발현하지 않는다는 것을 보여준다. 이 세포는 거의 항상 BCL2를 발현하며, MNDA (약 70%의 경우), CD23 (약 33%의 경우) 및 CD5 (약 20%의 경우) 표지 단백질을 발현할 수 있지만, 사이클린 D1 표지 단백질,[22] T 세포 표지인 CD10 또는 BCL6는 발현하지 않는다.[1]

5. 진단

변연부 B세포 림프종(MZL)의 진단은 주로 침범된 조직의 생검, 면역조직화학 검사를 통한 세포 표면 단백질 확인, 유세포 분석, 그리고 분자유전학적 검사 등을 종합하여 이루어진다. MZL은 크게 세 가지 아형으로 나뉘며, 각 아형의 진단 기준은 다음과 같다.

림프절 외 변연부 림프종 (EMZL)은 주로 위장관(특히 위), 눈의 결막, 피부, 폐 등 림프절 외 MALT 조직에서 발생한다.[7][10] 진단은 해당 장기에서 채취한 조직 검사를 통해 악성 변연부 B세포의 침윤을 확인하는 것을 기본으로 한다. 이 세포들은 다른 MZL 아형과 유사한 병태생리학적 및 조직병리학적 특징을 공유하지만, 구체적인 진단 접근법은 침범된 장기에 따라 달라질 수 있다.

비장 변연부 림프종 (SMZL)의 진단에 가장 확실한 증거는 비장 절제술을 통해 얻은 비장 조직 검사이다. 비장 조직에서는 특징적으로 백색 수질과 적색 수질에 림프구 침윤이 관찰되며, 이 침윤은 소림프구, 변연부 B세포, 중심모세포 유사 B세포, 단핵구 유사 B세포, 형질 세포 등으로 구성된다.[67] 골수 검사에서는 소주 사이 공간과 동 내에서 림프구 세포의 비정상적인 집합체가 흔히 발견된다. 또한, 환자의 혈액에서도 신생 B세포가 순환하는 것을 관찰할 수 있다.[67] SMZL의 신생 세포는 특정 면역표현형을 나타낸다. 이는 다른 아형의 세포와 유사하게 CD20, CD27, BCL2 단백질은 발현하지만, CD10, CD23, CD5, CD43, CD38, BCL6, 사이클린 D1, Annexin A1 등은 발현하지 않는다. 이러한 면역표현형은 진단에 중요한 단서가 된다.[67]

| 마커 | 발현 여부 |

|---|---|

| CD20 | 양성 (+) |

| CD27 | 양성 (+) |

| BCL2 | 양성 (+) |

| CD10 | 음성 (-) |

| CD23 | 음성 (-) |

| CD5 | 음성 (-) |

| CD43 | 음성 (-) |

| CD38 | 음성 (-) |

| BCL6 | 음성 (-) |

| 사이클린 D1 | 음성 (-) |

| Annexin A1 | 음성 (-) |

유전학적으로는 약 30-40%의 환자에서 7번 염색체 장완(q arm)의 결손(del(7q))이 발견되며, 다른 특정 유전자 돌연변이도 낮은 빈도로 나타날 수 있다.[67] 과거에는 비장 조직 검사가 필수적이었으나, 최근에는 임상 소견과 함께 골수 또는 혈액 검사에서 특징적인 면역표현형과 유전적 이상을 확인하여 진단하는 경우가 많아졌다.[67] 그러나 골수 및 혈액 검사만으로 진단이 어려운 경우에는 여전히 확진을 위해 비장 조직 검사가 필요할 수 있다.[66]

림프절 변연부 림프종 (NMZL)의 진단은 림프절 생검을 통해 종양성 B세포를 확인하는 것에 기반한다. 일부 환자에서는 골수 침범이 동반될 수 있지만, 질병 초기 단계에서는 림프절 외 다른 기관의 침범은 일반적으로 나타나지 않는다. 진단을 위해서는 확인된 종양 세포가 변연부 림프종의 특징적인 표지 단백질(상기 SMZL 표 참조)을 발현해야 하며, 대부분의 경우 특정 유전체 이상 소견이 동반된다.[72]

6. 치료

변연부 B세포 림프종(MZL)의 치료는 질병의 아형, 병기, 환자의 상태 등 여러 요인을 종합적으로 고려하여 결정된다. 각 아형별로 주로 사용되는 치료 전략은 다음과 같다.

'''림프절 외 변연부 림프종 (Extranodal Marginal Zone Lymphoma, EMZL)'''

- '''원발성 위 EMZL:'''

- ''헬리코박터 파일로리'' 양성인 국소적(앤아버 병기 I, II) 질환의 경우, 양성자 펌프 억제제(PPI)와 항생제 조합(예: 클라리스로마이신 + 아목시실린 또는 레보플록사신 + 니타족사니드 + 독시사이클린)을 이용한 제균 요법이 1차 치료로 시행된다.[16] 제균 성공률은 70-95%이며, 성공 시 약 50-80%의 환자에서 림프종 관해를 보인다. t(11;18) 또는 t(1;14) 염색체 전좌가 있는 경우 제균 요법에 대한 내성이 증가할 수 있다.[15]

- 제균 요법 실패 시, 국소적 ''헬리코박터 파일로리'' 음성 질환, 또는 고령/허약 환자의 경우 위 및 주변 림프절에 대한 방사선 치료가 효과적이다.[1]

- 증상이 없는 전신적(앤아버 병기 III, IV) 질환은 경과 관찰을 고려할 수 있다. 증상이 있는 경우 리툭시맙과 클로람부실 병용 요법 등이 사용된다.[1]

- ''헬리코박터 하일만니 센수 라토'' 관련 위 EMZL의 치료는 ''헬리코박터 파일로리'' 치료 지침을 따른다.[17]

- '''원발성 소장 EMZL:'''

- 영양 지원과 증상 관리가 중요하다. 장폐색이나 국소 질환에는 수술 및/또는 방사선 치료가 적용될 수 있다.

- 초기 치료로는 광범위 항생제(테트라사이클린, 메트로니다졸 등)가 권장되며, 약 90%의 반응률을 보인다.[3]

- 항생제 불응 시 화학 요법(예: CHOP) 후 테트라사이클린 유지 요법을 고려하며, 5년 전체 생존율은 70%이다. 불응성/재발성 질환에는 고용량 화학 요법과 자가 조혈모 세포 이식이 권장될 수 있다.[2]

- '''결장 또는 직장 EMZL:'''

- 극히 드물며, 치료는 국소 외과적 절제, 광범위 외과적 절제, 화학 요법, 방사선 치료, ''헬리코박터 파일로리'' 제균 요법 등이 사용된다. 대부분 완전 관해를 달성하지만, 일부는 2차 치료가 필요하다.[29]

- '''식도 EMZL:'''

- 매우 드물며, 치료는 내시경 절제, 수술 절제, 방사선 치료, 병행 요법, 화학 요법 등으로 이루어진다. 대부분 완전 반응을 보이나 장기적 효과는 불분명하다. ''헬리코박터 파일로리'' 관련 식도 EMZL에 대한 항생제 치료 효과는 아직 입증되지 않았다.[32][34]

- '''일차 안구 부속기 EMZL:'''

- 국소 질환: 방사선 치료가 높은 완전 관해율(52-93%)과 5년 무재발률(>90%)을 보인다. 화학 요법(CHOP, 클로람부실), 면역 요법(리툭시맙), 항생제 치료(독시사이클린) 등도 사용되지만 결과는 다양하다.[37] ''클라미디아 시타키'' 감염과의 관련성이 일부 지역에서 보고되었다.[15]

- 전신 질환: 다양한 화학 요법 요법(종종 리툭시맙과 병용)이 사용되나 재발률이 높다.[35]

- '''일차 피부 EMZL:'''

- 완만한 경과를 보이므로 보수적 치료가 원칙이다.

- ''보렐리아 부르그도르페리'' 양성인 경우 항생제 치료(세팔로스포린, 테트라사이클린)가 우선 고려된다.[7]

- 음성이거나 항생제 치료가 부적합/실패한 경우: 단일 병변은 외과적 절제, 인터페론-알파 또는 리툭시맙 병변 내 주사, 국소 방사선 치료를 고려한다. 전신 질환은 경과 관찰, 정맥 내 리툭시맙, 화학 요법(클로람부실, CHOP) 등이 사용된다.[7]

- '''원발 폐 EMZL:'''

- 항생제 치료는 권장되지 않는다.

- 국소 질환은 수술적 절제나 방사선 치료를 고려할 수 있다.

- 광범위 질환에는 리툭시맙 면역 요법(반응률 70%, 재발률 ~36%), 화학 요법(플루다라빈, CHOP, 클로람부실) 또는 리툭시맙 병용 요법이 사용된다. 경과 관찰도 선택지가 될 수 있다.[42][43]

- '''원발 침샘/눈물샘 EMZL:'''

- 쇼그렌 증후군과 관련이 깊다.[18]

- 표준 치료법은 없으며, 경과 관찰, 수술, 방사선 요법, 화학 요법(클로람부실, 플루다라빈, 벤다무스틴), 면역 요법(리툭시맙), 또는 병용 요법이 사용된다. 치료 반응은 좋으나 재발률이 약 33%이다.[20]

- '''일차성 갑상선 EMZL:'''

- 하시모토 갑상선염과 거의 항상 동반된다.[44]

- 대부분 초기 단계에서 진단되어 보수적 치료가 이루어진다.[18] 국소 질환은 수술, 방사선 요법 또는 병용 요법으로 치료하며 높은 반응률과 생존율을 보인다.[20][18]

- 광범위 질환 또는 고등급 림프종으로 진행된 경우 화학 요법(주로 CHOP) 및/또는 면역 요법(리툭시맙)이 사용되지만, 예후는 상대적으로 불량하다.[45][46][47][18]

- '''원발성 중추신경계 EMZL:'''

- 극히 드물며 비교적 비공격적인 경과를 보인다.

- 국소 질환은 수술, 방사선 치료 또는 병용 요법으로 치료한다.

- 광범위 질환은 척수강내 화학 요법을 포함한 화학 요법을 수술 및/또는 방사선 치료와 함께 또는 단독으로 사용한다.

- 예후는 좋으나 전신/척수강내 화학 요법의 가치는 추가 연구가 필요하다.[50]

- '''유방 원발성 EMZL:'''

- 매우 드물다. 국소 질환에는 국소 방사선 치료가 권장되며, 유방 절제술은 일반적으로 불필요하다.[52]

- 전신 질환에는 경과 관찰, 화학 요법(CHOP 등) +/- 방사선 치료/절제술이 사용된다. 리툭시맙, 타목시펜, 옥살리플라틴 등도 사용된 사례가 있다.[52]

- '''원발성 요로 EMZL:'''

- 방광과 신장에서 극히 드물게 발생하며, 만성 방광염 병력이 있는 중년 여성에게 흔하다.[20] (구체적인 치료 정보는 원문에 부족)

- '''원발성 간 EMZL:'''

- 극히 드물며, B형 간염이나 C형 간염 등 동반 간 질환이 흔하다.[61] 수술적 진단이 필요하며, 완만한 경과를 보인다. 수술 절제, 화학 요법, 리툭시맙 등이 사용되며 대부분 긍정적인 결과를 보인다.[61]

- '''C형 간염 바이러스 관련 EMZL:'''

- 바이러스를 제거하는 항바이러스 치료가 우선 권장된다. 과거에는 인터페론-알파 유사 약물이 사용되었으나, 최근에는 시메프레비르, 다클라타스비르, 소포스부비르, 다사부비르 등 직접 작용 항바이러스제(DAA)가 더 효과적이며 높은 림프종 반응률을 보인다.[62]

- 항바이러스 치료에 반응하지 않는 경우 리툭시맙 또는 리툭시맙 + 페그인터페론-알파를 고려한다. 간 독성 때문에 화학 요법은 가능한 피해야 한다.[62]

'''비장 변연부 림프종 (Splenic Marginal Zone Lymphoma, SMZL)'''

- 무증상이거나 서서히 진행되는 경우, 3~6개월 간격의 추적 관찰을 통한 경과 관찰이 권장된다.[66]

- 증상이 있거나 빠르게 진행되는 경우, 리툭시맙 단독 요법이 주요 치료법으로 자리 잡았다. 단기 치료로 높은 반응률과 관해율을 보이며, 유지 요법이나 재치료도 효과적이다.[66]

- 과거 주요 치료법이었던 비장 절제술은 현재 증상이 심한 비장 비대 등 제한적인 경우에만 시행된다.[66]

- 단일 또는 복합 화학 요법(클로람부실, 사이클로포스파미드, 플루다라빈, 벤다무스틴, CVP, CHOP 등)은 리툭시맙 단독 요법보다 우수하지 않은 것으로 평가된다.[66] 리툭시맙과 벤다무스틴 병용 요법이 유망한 결과를 보였으나 추가 확인이 필요하다.[71]

- C형 간염 바이러스 감염이 동반된 경우, 항바이러스 치료를 우선 시행한다. 직접 작용 항바이러스제(DAA)가 효과적일 것으로 기대된다.[66][62]

'''결절 변연부 B세포 림프종 (Nodal Marginal Zone Lymphoma, NMZL)'''

- 무증상인 경우 경과 관찰을 고려할 수 있다.

- 국소 질환은 수술 후 국소 방사선 치료로 성공적으로 치료될 수 있다.

- 전신 질환, 급속 진행성 질환, 증상성 질환의 경우 단일 화학 요법제(클라드리빈, 플루다라빈, 클로람부실, 벤다무스틴), 단일 면역 요법 약물(리툭시맙), 복합 화학 요법(CHOP), 또는 화학-면역 병용 요법(예: CHOP + 리툭시맙) 등이 사용된다. 어떤 요법이 우월한지는 명확하지 않다.[74]

'''소아 NMZL'''

- 성인 NMZL과는 다른 임상 양상과 경과를 보이는 별개의 변종으로 간주된다.[74]

- 매우 완만한 경과와 우수한 예후를 보이므로, 경과 관찰 전략이 다른 치료법만큼 효과적이며 권장되는 초기 치료법이다.[78]

- 리툭시맙, 화학 요법, 국소 방사선 요법 등도 사용될 수 있다.[78]

7. 예후

변연부 B세포 림프종(MZL)의 예후는 질병의 아형, 병기, 발생 위치, 특정 유전체 이상 유무, 치료 반응 등 다양한 요인에 따라 달라진다. 전반적으로 비교적 느리게 진행되는 저등급 림프종으로 간주되지만, 일부는 더 공격적인 림프종으로 변형될 수 있다.

=== 림프절 외 변연부 림프종 (EMZL) ===

EMZL은 침범하는 장기에 따라 다양한 아형이 존재하며, 예후도 이에 따라 차이를 보인다. 전반적으로 EMZL의 예후는 좋은 편으로, 5년 전체 생존율은 일반적으로 86~95%이다.[1]

- '''원발성 위 EMZL''': 헬리코박터 파일로리 감염과 관련된 경우가 많으며, 이 경우 항생제를 이용한 제균 치료가 효과적이다. 제균에 성공하면 약 50~80%의 환자에서 림프종 관해 및 장기적인 조절을 보인다.[15] 그러나 특정 염색체 전좌(t(11;18) 또는 t(1;14))가 있는 경우 제균 치료에 대한 내성이 증가할 수 있다.[15] 진행된 병기(III/IV기)에서 증상이 있는 환자는 리툭시맙과 클로람부실 병용 치료로 5년 무진행 생존율 58%를 달성했다는 보고가 있다.[1]

- '''원발성 소장 EMZL''': 특히 면역증식성 소장 질환(과거 지중해 림프종) 형태의 경우, 광범위 항생제 치료에 대한 전체 반응률이 약 90%에 달하고 대부분 지속적인 반응을 보인다.[3] 항생제에 반응하지 않는 경우 화학 요법(예: CHOP) 후 유지 요법으로 5년 전체 생존율 70%를 달성했다.[2] 불응성 또는 재발성 질환에는 고용량 화학 요법과 자가 조혈모 세포 이식이 권장되기도 한다.[2]

- '''결장 또는 직장 EMZL''': 초기 치료(수술, 화학 요법, 방사선 치료, 항생제 치료 등)를 통해 높은 완전 관해율을 보인다.[29]

- '''식도 EMZL''': 대부분의 환자가 초기 치료에 완전 반응을 보이지만, 추적 기간이 짧아 장기적인 효과는 아직 불분명하다.[32]

- '''일차 안구 부속기 EMZL''': 치료법에 따라 다양한 결과를 보인다. 국소 방사선 치료는 5년 국소 무재발률이 90% 이상으로 높지만,[37] 독시사이클린 항생제 치료는 5년 무실패 생존율은 55% 정도이다.[37] 전신 질환의 경우 화학 요법이나 리툭시맙으로 완전 관해가 가능하나 재발률은 약 33%로 높은 편이다.[35]

- '''일차 피부 EMZL''': 매우 완만한 경과를 보이며 피부에 국한된 재발이 흔하지만 전신으로 퍼지는 경우는 드물다.[41] 단일 병변 치료 후 5년 및 10년 무병률은 각각 57%, 43%이다.[7] 전신 질환에는 관찰 대기, 리툭시맙, 화학 요법 등이 사용된다.[7]

- '''원발 폐 EMZL''': 권장되는 치료법(수술, 방사선, 화학요법, 면역요법, 경과관찰) 후 5년 전체 생존율은 89~100%로 매우 양호하다.[43] 광범위한 질환에서 리툭시맙 치료는 70%의 반응률을 보이지만 재발률도 36% 정도로 보고된다.[42]

- '''원발 침샘/눈물샘 EMZL''': 쇼그렌 증후군과 관련이 있는 경우가 많다. 치료 후 5년, 10년, 15년 전체 생존율은 각각 95%, 85%, 78%로 양호하지만, 치료받은 환자의 약 33%는 재발을 경험한다.[20]

- '''일차성 갑상선 EMZL''': 하시모토 갑상선염과 거의 항상 동반된다. 초기 단계 질환이 많아(최대 90%) 예후가 좋은 편이다.[18] 국소 질환 치료 시 5년 무병 생존율은 95%에 달한다.[18] 그러나 광범위하거나 더 악성 림프종으로 진행된 경우 5년 생존율은 35~44%로 낮아진다.[47][18]

- '''원발성 중추신경계 EMZL''': 다른 중추신경계 림프종에 비해 비공격적이며 예후가 좋다. 치료 후 77%에서 완전 관해를 보이며, 추적 관찰 기간 동안 22%의 환자는 질환의 증거를 보이며 생존했다.[50]

- '''유방 원발성 EMZL''': 국소 방사선 치료 시 전체 생존율이 90% 이상으로 높다.[52] 전신 질환도 치료 반응이 좋은 편이다.[52]

- '''원발성 담낭 EMZL''': 매우 드물지만, 담낭 절제술 후 예후가 좋은 것으로 보인다(보고된 사례 중 재발은 1건).[59]

- '''원발성 간 EMZL''': 완만한 암으로 간주되며, 치료 후 대부분 긍정적인 결과를 보였다(92% 생존, 11% 재발).[61]

- '''C형 간염 바이러스 관련 EMZL''': 바이러스를 직접 표적으로 하는 항바이러스제 치료 시 바이러스 제거율 및 림프종 반응률이 높고(최대 100%, 73%), 1년 전체 생존율과 무진행 생존율도 각각 98%, 75%로 우수하다.[62]

=== 비장 변연부 림프종 (SMZL) ===

SMZL은 일반적으로 서서히 진행되는 완만한 경과를 보이며, 10년 생존율은 42~95%로 다양하게 보고된다.[67] 그러나 약 5~10%의 사례에서는 더 공격적인 미만성 거대 B세포 림프종으로 변형될 수 있으며, 이것이 사망 원인이 되기도 한다.[66] 사망 원인의 약 3분의 1은 SMZL과 직접적인 관련이 없는 것으로 알려져 있다.[66] 특정 유전체 이상(예: ''TP53'' 돌연변이, del7q 결실)이 예후에 영향을 미칠 수 있다.[64][67] 리툭시맙 단독 또는 벤다무스틴과의 병용 요법이 높은 반응률과 생존율을 보인다.[66][71] C형 간염 바이러스 감염이 동반된 경우, 항바이러스 치료가 림프종 관해에도 도움을 줄 수 있다.[66][62]

=== 결절 변연부 림프종 (NMZL) ===

NMZL은 완치가 어렵지만 비교적 느리게 진행하며 재발하는 경과를 보인다.[74] 예후는 EMZL이나 SMZL보다 약간 나쁜 것으로 평가된다.[72] 진단 후 중앙값 4.5년 시점에 약 15%의 환자가 미만성 거대 B세포 림프종으로 진행한다.[74] 여러 연구에서 5년 생존율은 62~90%로 보고되었다.[74]

==== 소아 NMZL ====

어린이에게 발생하는 NMZL은 성인과 다른 특징을 보이며 별개의 변종으로 분류된다.[74] 주로 청소년기 남자아이에게 발생하며, 머리와 목 부위 림프절 침범이 흔하다. 성인 NMZL에 비해 유전체 이상이 적고, 경과는 매우 완만하며 재발률이 낮고 예후가 우수하다.[74][78] 최대 12~18년의 관찰 기간 동안 전체 생존율은 100%, 재발률은 약 4%로 보고되었다.[78] 따라서 관찰 대기가 권장되는 초기 치료법이다.[78]

8. 최근 연구 동향

변연부 B세포 림프종(NMZL)의 발병 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 과거에는 자가면역 질환(예: 류마티스 관절염, 쇼그렌 증후군, 자가면역 용혈성 빈혈, 만성 갑상선염)이나 C형 간염 바이러스 감염과의 연관성이 제기되었으나, 최근 연구에서는 이러한 요인들이 NMZL 발병에 직접적으로 기여한다는 명확한 증거를 찾기 어렵다.[75][74] 따라서 만성적인 면역 자극이 림프절 외 및 비장 변연부 림프종을 촉진하는 데 역할을 한다는 가설은 NMZL에서 명확하게 입증되지 않았으며, NMZL에는 적용되지 않을 수 있다. NMZL 발병 과정에서 B세포가 악성 변환에 기여한다고 여겨지는 특정 유전체 이상을 획득하는 것이 중요한 요인으로 보인다.

NMZL 세포에서 발견되는 주요 유전체 이상은 다음과 같다.

| 염색체 이상 | 발생 빈도 | 관련 유전자 및 영향 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 삼염색체증 3 | 약 24% | FOXP1, NFKBIZ, BCL6 과발현 (세포 증식 및 생존 촉진)[72] | |

| 삼염색체증 18 | 약 50% | NFATC1 과발현 (세포 증식 및 생존 촉진 가능성)[72][76] | |

| 삼염색체증 7, 12 | 드묾 | 기능적 영향 불명확[72] | |

| 6번 염색체 장완(q) 결손 | 드묾 | 기능적 영향 불명확[72] | |

| t(2;14)(p24;q32) 염색체 전좌 | 드묾 | 기능적 결과 불명확, 다른 변연부 림프종 형태에서는 발견되지 않아 NMZL의 진단 표지로 유용할 수 있음[77] |

| 유전자 | 발생 빈도 | 기능 및 영향 |

|---|---|---|

| NOTCH2 | 약 25%[64] | 변연부 B세포 발달 및 세포 생존 조절 (종양 억제 유전자)[70] |

| TNFAIP3 | 5~15%[68] | NF-κB 신호 전달 경로 억제 (탈유비퀴틴화 효소)[68] |

| BIRC3 | 빈도 정보 없음 | 세포자멸사 조절 (cIAP2 단백질 암호화)[68] |

| MYD88 | 0~10%[68] | NF-κB 신호 전달 경로 간접 조절[68] |

| KLF2 | 빈도 정보 없음 | NF-κB 신호 전달 경로 간접 조절 (전사 인자)[68] |

| PTPRD | 빈도 정보 없음 | 수용체 티로신 인산화 효소, 종양 억제 유전자 활성, 세포 증식 및 사이토카인 반응 조절[68] |

| 염색질 리모델링 관련 유전자 (MLL2, SIN3A, ARID1A, EP300, CREBBP, TBL1XR1 등) | 약 40% (하나 이상)[68] | 광범위한 유전자 발현 조절[68] |

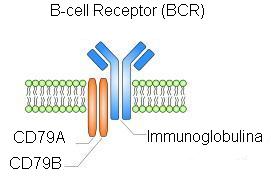

이러한 유전체 이상에 대한 이해를 바탕으로 새로운 치료법 개발 연구가 활발히 진행 중이다. 특히 B세포 수용체(BCR) 신호 전달 경로를 표적으로 하는 약물들이 주목받고 있다. BCR 신호 차단제나 이브리투모맙 티룩세탄(Zevlin)과 같은 약물들이 MZL 환자를 대상으로 임상 시험을 통해 효과와 안전성을 평가받고 있다.[79]

2017년 1월에는 미국 식품의약국(FDA)이 MZL 치료를 위한 최초의 표적 치료제인 이브루티닙을 승인하였다.[80] 이브루티닙은 B세포의 생존 신호 전달에 필수적인 브루톤 티로신 키나아제(BTK)라는 효소를 억제하여 암세포의 성장을 늦추는 기전으로 작용한다.[80] 이와 같은 표적 치료제의 개발은 기존 치료에 반응하지 않거나 재발한 NMZL 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공할 것으로 기대된다.

참조

[1]

논문

Marginal zone lymphomas: second most common lymphomas in older patients

2019-09

[2]

논문

Clinical aspects and therapy of gastrointestinal MALT lymphoma

2017

[3]

논문

Epidemiology and environmental aspects of marginal zone lymphomas

2017

[4]

논문

The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms

2016-05

[5]

논문

Front-line management of indolent non-Hodgkin lymphoma in Australia. Part 2: mantle cell lymphoma and marginal zone lymphoma

https://espace.libra[...]

2019-02

[6]

논문

Transformation of marginal zone lymphoma (and association with other lymphomas)

2017

[7]

논문

The aetiology of B-cell lymphoid malignancies with a focus on chronic inflammation and infections

2017-11

[8]

논문

Lymphomas complicating primary Sjögren's syndrome: from autoimmunity to lymphoma

2019-03

[9]

논문

Extranodal Marginal Zone Lymphoma: Pathogenesis, Diagnosis and Treatment

2022-03

[10]

논문

Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT) Lymphoma of the Colon: A Case Report and a Literature Review

2017-05

[11]

논문

Medical history, lifestyle, family history, and occupational risk factors for marginal zone lymphoma: the InterLymph Non-Hodgkin Lymphoma Subtypes Project

2014-08

[12]

논문

Recent advances in understanding the biology of marginal zone lymphoma

2018

[13]

논문

MALT lymphoma: Genetic abnormalities, immunological stimulation and molecular mechanism

2017

[14]

논문

The NOTCH Pathway and Its Mutations in Mature B Cell Malignancies

2018

[15]

논문

Novel developments in the pathogenesis and diagnosis of extranodal marginal zone lymphoma

2017-12

[16]

논문

MALT lymphoma: epidemiology, clinical diagnosis and treatment

2018

[17]

논문

Helicobacter heilmannii sensu lato: an overview of the infection in humans

2014-12

[18]

논문

Marginal zone lymphoma: Associated autoimmunity and auto-immune disorders

2017

[19]

논문

Bacteria associated with marginal zone lymphomas

2017

[20]

논문

Clinical features and management of non-gastrointestinal non-ocular extranodal mucosa associated lymphoid tissue (ENMALT) marginal zone lymphomas

2017

[21]

논문

A retrospective international study on primary extranodal marginal zone lymphoma of the lung (BALT lymphoma) on behalf of International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG)

2016-12

[22]

논문

Pathology of nodal marginal zone lymphomas

2017

[23]

논문

Gastrointestinal non-Hodgkin lymphomas

2019-08

[24]

논문

Halitosis and helicobacter pylori infection: A meta-analysis

2016-09

[25]

논문

Helicobacter pylori infection: old and new

2017

[26]

논문

25 Years of Proton Pump Inhibitors: A Comprehensive Review

2017-01

[27]

논문

Heavy Chain Disease of the Small Bowel

2018-01

[28]

논문

The spectrum of MALT lymphoma at different sites: biological and therapeutic relevance

2016-04

[29]

논문

Clinical features, treatment and outcomes of colorectal mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma: literature reviews published in English between 1993 and 2017

2019

[30]

논문

Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the rectum that regressed spontaneously

2000-03

[31]

논문

Successful radiotherapy in a patient with primary rectal mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma without the API2-MALT1 fusion gene: a case report and review of the literature

2008-01

[32]

논문

Primary esophageal mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma: A case report and review of literature

2017-03

[33]

논문

Extranodal Marginal Zone B Cell (MALT) Lymphoma of the Esophagus

2019-01

[34]

논문

The Progression of Esophageal Mucosa-associated Lymphoid Tissue Lymphoma after Helicobacter pylori Eradication Therapy: A Case Report and Discussion of Therapeutic Options

2019-01

[35]

논문

Ocular adnexal marginal zone lymphoma: Clinical presentation, pathogenesis, diagnosis, prognosis, and treatment

2017

[36]

논문

Classification, diagnosis, and management of conjunctival lymphoma

2019

[37]

논문

Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of the Ocular Adnexa

2016-04

[38]

논문

Cutaneous lymphomas-An update 2019

2019-06

[39]

논문

Cutaneous B-cell lymphomas: 2019 update on diagnosis, risk stratification, and management

2018-11

[40]

논문

Marginal zone lymphomas and infectious agents

2013-12

[41]

논문

Prevalence of Borrelia burgdorferi infection in a series of 98 primary cutaneous lymphomas

2011

[42]

논문

Lymphoproliferative Disorders of the Lung

2017

[43]

논문

Overview on the management of non-gastric MALT lymphomas

2018-03

[44]

논문

Hashimoto thyroiditis: a century later

2012-05

[45]

논문

Primary thyroid lymphoma: a clinical review

2013-08

[46]

논문

Long-Term Outcomes of 107 Cases of Primary Thyroid Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma at a Single Medical Institution in Japan

2018-02

[47]

논문

Primary thyroid lymphoma: A case report and review of the literature

2017-01

[48]

논문

Presence of autoimmune disease affects not only risk but also survival in patients with B-cell non-Hodgkin lymphoma

2018-04

[49]

논문

Prevalence and Pattern of Autoimmune Conditions in Patients with Marginal Zone Lymphoma: A Single Institution Experience

2015-04

[50]

논문

Extranodal Marginal Zone Lymphoma of the Central Nervous System

2018-01

[51]

논문

Primary central nervous system mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma: case report and literature review

2009-06

[52]

논문

Primary MALT Lymphoma of the Breast Treated with Definitive Radiation

2016

[53]

논문

Breast MALT lymphomas: a clinicopathological and cytogenetic study of 9 cases

2012-10

[54]

논문

MALT Lymphoma of the Bladder: A Case Report and Review of the Literature

2015

[55]

논문

Lymphoma of the urinary bladder

2014

[56]

논문

MALT lymphoma involving the kidney: a report of 10 cases and review of the literature

2007-09

[57]

논문

Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma involving the kidney: A case report and review of the literature

2016-04

[58]

논문

Gall bladder and extrahepatic bile duct lymphomas: clinicopathological observations and biological implications

2010-09

[59]

논문

Primary mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma of the gallbladder and review of the literature

2017-05

[60]

논문

Primary Hepatic Lymphoma Mimicking a Hepatocellular Carcinoma in a Cirrhotic Patient: Case Report and Systematic Review of the Literature

2018

[61]

논문

Primary hepatic mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma: A case report and literature review

2019-03

[62]

논문

Hepatitis C virus - Associated marginal zone lymphoma

2017

[63]

논문

Hepatitis C virus - associated B cell non-Hodgkin's lymphoma

2016-07

[64]

논문

Systematic Review of Somatic Mutations in Splenic Marginal Zone Lymphoma

2019-07

[65]

논문

Splenic marginal zone lymphoma: from genetics to management

2016-04

[66]

논문

Treatment of splenic marginal zone lymphoma

2017

[67]

논문

Splenic marginal zone lymphoma

2017

[68]

논문

Molecular pathogenesis of splenic and nodal marginal zone lymphoma

2017

[69]

논문

KLF2 in Regulation of NF-κB-Mediated Immune Cell Function and Inflammation

2017-11

[70]

서적

Notch Regulation of the Immune System

2012

[71]

논문

Efficacy of bendamustine and rituximab in splenic marginal zone lymphoma: results from the phase II BRISMA/IELSG36 study

2018-12

[72]

논문

Optimizing therapy for nodal marginal zone lymphoma

2016-04

[73]

논문

Roles of resolvins in the resolution of acute inflammation

2015-01

[74]

논문

Nodal marginal zone lymphoma: Clinical features, diagnosis, management and treatment

2017

[75]

논문

Recognizing nodal marginal zone lymphoma: recent advances and pitfalls. A systematic review

2013-07

[76]

논문

Architecture and expression of the nfatc1 gene in lymphocytes

2014

[77]

논문

A patient with a diagnosis of nodal marginal zone B-cell lymphoma and a t(2;14)(p24;q32) involving MYCN and IGH

2019

[78]

논문

Rare mature B-cell lymphomas in children and adolescents

2019-06

[79]

웹사이트

Marginal Zone Lymphoma - Lymphoma Research Foundation

http://www.lymphoma.[...]

2017-12-10

[80]

뉴스

FDA Approves First-Ever Targeted Marginal Zone Lymphoma Treatment

https://cornell-lymp[...]

New Developments in Lymphoma

2017-12-10

[81]

논문

Helicobacter: Inflammation, immunology, and vaccines

2018-09

[82]

논문

Marginal zone lymphomas: second most common lymphomas in older patients

2019-09

[83]

논문

Clinical aspects and therapy of gastrointestinal MALT lymphoma

2017

[84]

논문

Epidemiology and environmental aspects of marginal zone lymphomas

2017

[85]

논문

The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms

2016-05

[86]

논문

Front-line management of indolent non-Hodgkin lymphoma in Australia. Part 2: mantle cell lymphoma and marginal zone lymphoma

https://espace.libra[...]

2019-02

[87]

논문

Transformation of marginal zone lymphoma (and association with other lymphomas)

2017

[88]

논문

The aetiology of B-cell lymphoid malignancies with a focus on chronic inflammation and infections

2017-11

[89]

논문

Lymphomas complicating primary Sjögren's syndrome: from autoimmunity to lymphoma

2019-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com