도쿠가와 요시노부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

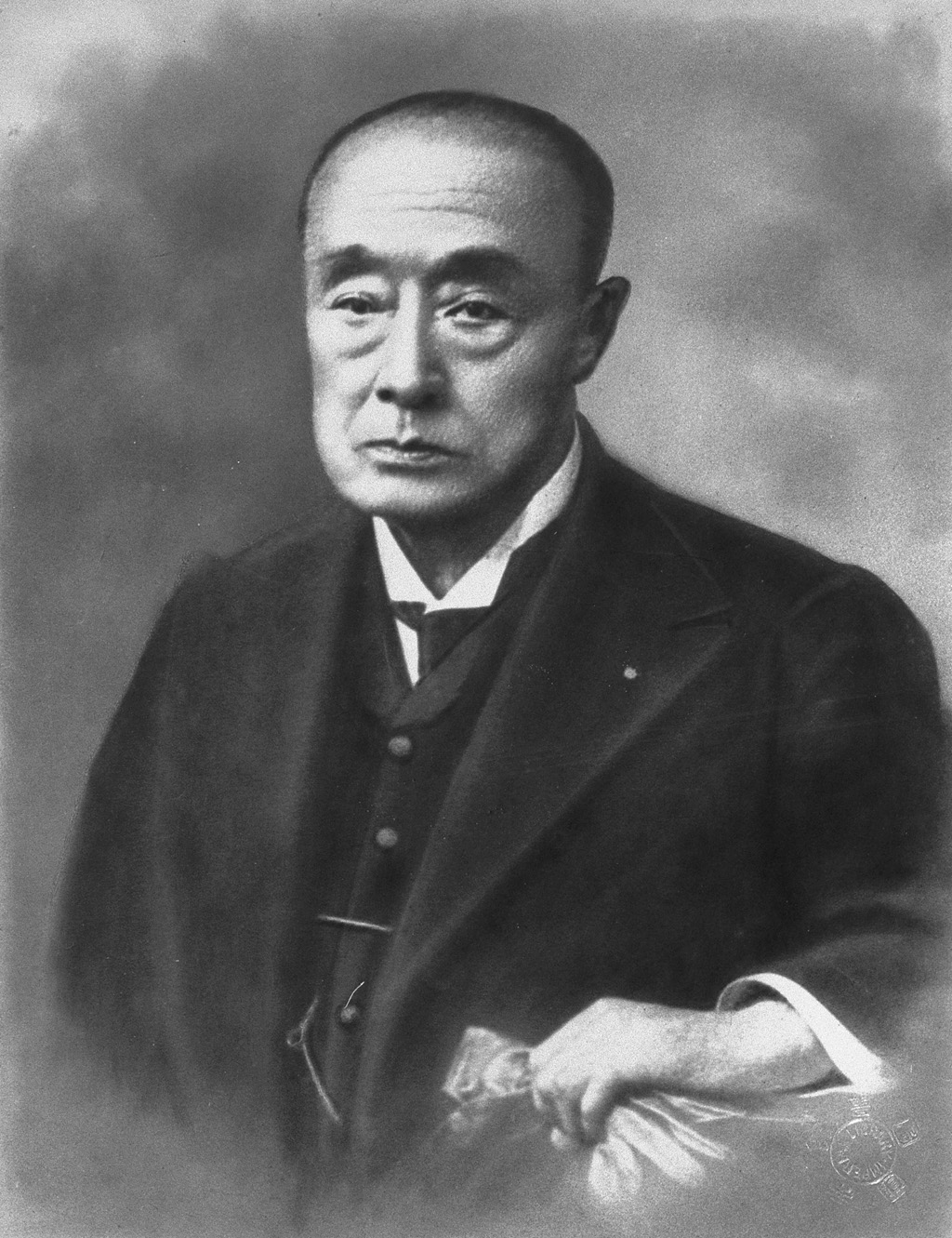

도쿠가와 요시노부는 일본 에도 시대 말기의 무사로, 에도 막부의 마지막 쇼군이었다. 그는 미토 번주 도쿠가와 나리아키의 아들로 태어나 히토쓰바시 가문을 상속받았으며, 쇼군 후계자 경쟁에서 밀려났지만 쇼군 후견직을 거쳐 1866년 쇼군에 취임했다. 요시노부는 프랑스의 지원을 받아 군대를 근대화하고 게이오 개혁을 추진했지만, 사쓰마-조슈 동맹의 압박에 대정봉환을 통해 정권 이양을 시도했다. 무진전쟁에서 패배한 후 근신 생활을 했으며, 말년에는 다양한 취미 활동을 즐기다 1913년에 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 히토쓰바시 도쿠가와가 당주 - 도쿠가와 하루사다 (1751년)

도쿠가와 하루사다는 에도 시대의 인물로, 킨히토 친왕의 딸 아리코 여왕을 정실로 두고, 장남은 11대 쇼군 도쿠가와 이에나리이다. - 히토쓰바시 도쿠가와가 당주 - 도쿠가와 무네타다

도쿠가와 무네타다는 에도 시대의 다이묘이며, 도쿠가와 요시무네의 아들로서 1746년 히토쓰바시 도쿠가와 가문을 창설하여 에도 막부의 중요한 가문으로 성장하게 했다. - 막말의 어삼경가 사람 - 시부사와 에이이치

시부사와 에이이치는 도쿠가와 막부 말기부터 메이지 시대에 걸쳐 일본 근대 경제 발전에 크게 기여한 실업가이자 사상가로, 500개가 넘는 기업 설립 및 경영에 참여하며 "도덕경제합일설"을 주창했고 사회 및 교육 사업에도 헌신했다. - 막말의 어삼경가 사람 - 도쿠가와 아키타케

도쿠가와 아키타케는 미토 번주 도쿠가와 나리아키의 아들로, 파리 만국 박람회에 일본 대표단을 이끌고 유럽을 순방하며 외교 활동을 펼쳤고, 메이지 유신 이후 미토 도쿠가와 가문의 당주가 되었으며, 육군 소위로 복무하다가 은퇴 후 사망했다. - 도쿠가와 요시노부가 - 노부히토 친왕비 기쿠코

노부히토 친왕비 기쿠코는 도쿠가와 요시노부의 외손녀로, 다카마쓰노미야 노부히토 친왕과 결혼하여 사회 공헌 활동을 펼쳤으며, 여성 천황 옹호 등 자신의 의견을 표명하고 남편의 일기를 공개하기도 했다. - 도쿠가와 요시노부가 - 이케다 나카히로

이케다 나카히로는 도쿠가와 요시노부의 아들로 태어나 이케다 후작가를 상속받았으며, 육군사관학교 졸업 후 귀족원 의원으로 활동하다 홋카이도에 농장을 개설하고 1948년에 사망했다.

2. 생애

덴포 8년(1837년) 9월 29일, 도쿠가와 요시노부는 에도(江戸) 고이시카와(小石川)의 미토번 저택에서 미토 번주 도쿠가와 나리아키의 일곱째 아들로 태어났다.[37] 어머니는 아리스가와노미야 오리히토 친왕의 딸 요시코 여왕이었다.[38] 어릴 적 이름은 마쓰다이라 시치로마로(松平七郎麻呂)였다.[39] 미쓰쿠니의 교육 방침을 따르던 아버지 나리아키는 "자녀는 에도의 화려한 풍속에 물들지 않도록 미토에서 기른다"는 교육 방침을 세웠다. 이에 따라 1838년 4월, 생후 7개월 된 시치로마로는 에도에서 미토로 옮겨졌다. 1847년 8월, 막부로부터 히토쓰바시 도쿠가와 가문의 상속을 명받고 에도로 갈 때까지 9년 동안 미토에서 성장했다. 그사이 미토 번의 학교인 고도칸에서 학자이자 사학자였던 아이자와 세이시사이 등으로부터 학문과 무술을 배웠다. 시치로마로는 매우 영특하여, 나리아키는 다른 집안에서 양자를 들이지 않고 장남 요시아쓰의 대리인으로 삼고자 했다. 이 무렵 시치로마로는 아버지 나리아키로부터 이름을 받아 마쓰다이라 아키무네(松平昭致)로 개명했다.

1847년 9월 1일, 히토쓰바시 가문을 상속받고, 12월 1일에 12대 쇼군 이에요시에게서 이름자 한 자를 받아 '''히토쓰바시 요시노부'''(一橋慶喜)로 개명하였다.[1] 요시노부는 쇼군의 후계자 후보로도 거론되었으나, 로주(老中) 아베 마사히로의 간언으로 이에요시는 이를 단념하였다.

1853년 미국의 페리 제독이 이끄는 미국 군함이 일본에 나타나 일본의 개항을 요구하면서 혼란이 극에 달했고, 쇼군 이에요시가 병사하였다. 뒤를 이은 쇼군 이에사다는 병약하여 자손을 볼 가능성이 없어, 쇼군 후사 문제가 떠올랐다. 요시노부를 지지하는 히토쓰바시 파와 도쿠가와 요시토미를 지지하는 난키파가 대립했으나, 1858년 대로(大老)가 된 이이 나오스케에 의해 요시토미가 쇼군 후계자로 결정되었다. 같은 해, 이이 나오스케는 천황의 칙허 없이 미일수호통상조약을 조인하였다. 요시노부는 1859년 안세이 대옥으로 은거 근신 처분을 받았다.

1862년 7월 6일, 사쓰마 번의 시마즈 히사미쓰와 조정의 칙사 오하라 시게토미가 고메이 천황의 칙명을 방패삼아 막부의 인사에 개입하여, 도쿠가와 요시노부를 쇼군 후견직에, 마쓰다이라 슌가쿠를 정사총재직에 임명시켰다.[40] 요시노부와 슌가쿠는 분큐 개혁을 단행하여 교토 수호직 설치, 참근교대 완화 등을 시행하였다.[40]

1863년, 도쿠가와 이에모치가 교토로 상경할 때 요시노부는 이에모치에 앞서 교토로 가서, 쇼군의 대리인 자격으로 조정과 교섭에 나섰다.

1864년 3월 25일, 요시노부는 쇼군 후견직을 사임하고, 긴리고쇼에이소쿠(禁裏御守衛総督)에 취임하였다. 7월에는 금문의 변(禁門の変)이 일어나 요시노부가 고쇼(御所)의 수비군을 지휘하였다.

1866년 도쿠가와 이에모치가 사망하자, 도쿠가와 요시노부는 도쿠가와 종가를 상속받았다. 초기에는 쇼군 취임을 거절했으나, 결국 12월 5일에 쇼군 선하를 받고 취임했다.[45] 그는 일본의 개국을 지향했으며, 쇼군직 수락은 개국 체제로의 이행을 염두에 둔 것이었다.[46]

1867년 10월 14일, 메이지 천황에게 정권을 반환하겠다는 뜻을 아뢰었고, 다음 날 칙허를 받았다. 이것이 대정봉환(大政奉還)이다. 요시노부는 당시 조정에 행정능력이 없다고 판단, 열후회의(列侯会議)를 주도하여 도쿠가와 정권 존속을 모색했다고 알려져 있다. 그는 긴박한 정치 정세 속 내란 발생을 우려했고,[48] 대정봉환은 그 타개책이었다.

요시노부는 쇼군으로 에도성에 들어간 적이 없었다.[15] 요시노부가 쇼군으로 즉위하자마자 도쿠가와 정부 강화를 위한 대규모 정부 개편이 이루어졌다.[16] 제2 프랑스 제국의 지원이 조직되었으며, 요코스카 조병창 건설, 프랑스 군사 사절단 파견이 이루어졌다.[16]

1867년 왕정복고 대호령으로 요시노부는 사관납지(내대신 관직 사직, 막부 영토 봉납)를 결정받았다.[49]

1868년 사이고 다카모리의 도발로 도바 후시미 전투에 이르게 된다.[50] 옛 막부군이 패퇴하자 요시노부는 에도로 퇴각했다.[50] 이후 요시노부는 조적으로 명시된 추토 명령을 받았고, 가쓰 가이슈에게 사태 수습을 일임하고 우에노 간에이지에서 근신했다. 다야스 가메노스케에게 도쿠가와 종가 가독을 넘겨주었다. 가쓰 가이슈와 사이고 다카모리의 교섭으로 에도 성은 신정부군에게 넘어갔다.[28][29] 요시노부는 미토를 거쳐 슨푸의 호다이인으로 옮겨 근신했다. 이로써 도쿠가와 막부는 막을 내렸고, 요시노부는 '''일본 역사상 마지막 세이이타이쇼군'''이 되었다.

1869년(메이지 2년) 9월, 무진전쟁이 끝나고 요시노부에 대한 근신도 풀렸다.[54] 이후 시즈오카에서 살면서 정치에는 전혀 관여하지 않고 사진, 사냥, 바둑 등 다양한 취미 생활을 즐겼다.

1897년(메이지 30년) 11월, 도쿄 스가모로 이주한 후, 이듬해 아리스가와노미야 다케히토 친왕의 중개로 메이지 천황을 알현했다. 1901년(메이지 34년) 12월에는 고이시카와 구 고히나타 제6천정(지금의 분쿄구 가스가 2초메)의 저택으로 이사하여 여생을 보냈다.[55]

1902년(메이지 35년)에는 공작 작위를 받고 도쿠가와 요시노부 가를 일으켜 귀족원 의원에 취임하여 35년간 정치에 참여했다. 그러나 이는 명예직에 가까웠고, 실제 정치에 적극적으로 관여하지는 않았다.

1910년(메이지 43년) 12월 8일, 일곱째 아들 요시히사에게 가독을 물려주고 귀족원 의원을 사임한 후 다시 취미 생활에 전념했다.

1913년(다이쇼 2년) 11월 22일, 감기와 급성 폐렴으로 인해 향년 77세(만 76세 25일)로 사망했다.[56] 다이쇼 천황은 조문 사절을 보내 애도를 표했다.[57]

요시노부는 유화, 궁도, 사냥, 사진, 자전거 타기 등 다양한 취미를 즐겼으며,[33] 그의 사진 중 일부는 증손자인 요시토모에 의해 출판되었다.[34]

1902년 6월 3일, 메이지 천황은 요시노부에게 공작(''kōshaku'') 작위를 내려 도쿠가와 분가(''bekke'')를 재건하도록 허락했다.[35] 그는 귀족원 의원직을 맡았고, 1910년에 사임했다. 1913년 11월 21일 사망하여 야나카 묘지에 묻혔다.

1896년 1월 9일, 그의 아홉째 딸 도쿠가와 쓰네코는 후시미노미야 히로야스 왕자와 결혼했다. 1911년 12월 26일, 그의 손녀 기쿠코 도쿠가와가 태어났다.

2. 1. 유년기

덴포 8년(1837년) 9월 29일, 도쿠가와 요시노부는 에도 고이시카와의 미토번 저택에서 미토 번주 도쿠가와 나리아키의 일곱째 아들로 태어났다.[37] 어머니는 아리스가와노미야 오리히토 친왕의 딸 요시코 여왕이었다.[38] 어릴 적 이름은 마쓰다이라 시치로마로(松平七郎麻呂)였다.[39]미쓰쿠니의 교육 방침을 따르던 아버지 나리아키는 "자녀는 에도의 화려한 풍속에 물들지 않도록 미토에서 기른다"는 교육 방침을 세웠다. 이에 따라 1838년 4월, 생후 7개월 된 시치로마로는 에도에서 미토로 옮겨졌다. 1847년 8월, 막부로부터 히토쓰바시 도쿠가와 가문의 상속을 명받고 에도로 갈 때까지 9년 동안 미토에서 성장했다. 그 사이 미토 번의 학교인 고도칸에서 학자이자 사학자였던 아이자와 세이시사이 등으로부터 학문과 무술을 배웠다. 시치로마로는 매우 영특하여, 나리아키는 다른 집안에서 양자를 들이지 않고 장남 요시아쓰의 대리인으로 삼고자 했다. 이 무렵 시치로마로는 아버지 나리아키로부터 이름을 받아 마쓰다이라 아키무네(松平昭致)로 개명했다.

시치로마로는 엄격하고 스파르타식의 감독과 교육을 받으며 자랐다.[2] 그는 고도칸에서 정치 및 정부의 원리에 대한 탄탄한 교육을 받았다.[3]

2. 2. 히토쓰바시 가문 상속

1847년 9월 1일, 히토쓰바시 가문을 상속받고, 12월 1일에 12대 쇼군 이에요시에게서 이름자 한 자를 받아 '''히토쓰바시 요시노부'''(一橋慶喜)로 개명하였다.[1] 요시노부는 쇼군의 후계자 후보로도 거론되었으나, 로주(老中) 아베 마사히로의 간언으로 이에요시는 이를 단념하였다.[1]2. 3. 쇼군 후계자 문제

1853년 미국의 페리 제독이 이끄는 미국 군함이 일본에 나타나 일본의 개항을 요구한, 이른바 흑선 내항(黒船来航)으로 혼란이 극에 달한 와중에 쇼군 이에요시가 병사하고, 그 뒤를 이어 쇼군이 된 이에사다는 병약하여 자손을 볼 가능성이 없었다. 이 때문에 쇼군의 후사를 놓고 장군 후사 문제(将軍継嗣問題)가 떠오르게 된다. 요시노부를 지지하던 나리아키나 아베 마사히로, 사쓰마번(薩摩藩) 번주 시마즈 나리아키라(島津斉彬) 등의 히토쓰바시 파(一橋派)와 이에 맞서 기슈 번(紀州藩)의 번주 도쿠가와 요시토미를 지지하는 히코네 번(彦根藩) 번주 이이 나오스케(井伊直弼)나 쇼군 이에사다의 생모인 혼주인(本寿院)을 비롯한 오오쿠(大奥)의 난키파(南紀派)가 대립하게 된다. 그러나 아베 마사히로, 시마즈 나리아키라가 차례로 사망하고 히토쓰바시 파는 힘을 잃었고, 1858년 대로(大老)가 된 이이 나오스케의 재정으로 쇼군의 뒤를 잇는 것은 요시토미, 즉 훗날의 도쿠가와 이에모치(徳川家茂)로 결정된다.같은 해에 이이 나오스케는 천황의 칙허도 받지 않고 미일수호통상조약을 조인하였다. 요시노부는 아버지 나리아키나 후쿠이번(福井藩)의 번주 마쓰다이라 요시나가 등과 함께 에도로 가서 천황의 칙허도 없이 독단으로 미국과 불평등 조약을 맺은 나오스케를 힐문하였고, 이듬해인 1859년 요시노부에 대한 은거 근신 처분이 내려졌다(안세이의 대옥). 이날은 삼경(三卿)이 등성(登城), 즉 성에 오른 날로 나리아키나 요시나가와는 달리 불시에 간 것이 아니라 죄상이 확실하지 않은 처분이었다.

한편 요시노부 본인은 쇼군의 후사 물망에 오르는 것에 대해 별로 내키지 않았던지, "뼈를 부러뜨려가며 쇼군이 되느니 처음부터 아예 쇼군이 되지 않는 것이 훨씬 낫습니다."라는 주지의 편지를 아버지 나리아키에게 보내기도 했다.

2. 4. 쇼군 후견직

1862년 7월 6일, 사쓰마 번의 시마즈 히사미쓰와 조정의 칙사 오하라 시게토미가 고메이 천황의 칙명을 방패삼아 막부의 인사에 개입하여, 도쿠가와 요시노부를 쇼군 후견직에, 마쓰다이라 슌가쿠를 정사총재직에 임명시켰다.[40] 요시노부와 슌가쿠는 분큐 개혁을 단행하여 교토 수호직 설치, 참근교대 완화 등을 시행하였다.[40]1863년, 도쿠가와 이에모치가 쇼군으로서는 230년 만에 처음으로 교토로 상경할 때 요시노부는 이에모치에 앞서 교토로 가서, 쇼군의 대리인 자격으로 조정과 교섭에 나섰다. 요시노부는 조정에 양이 실행을 포함한 국정 전반을 종래대로 막부에 위임할 것인지, 정권을 조정에 반납할 것인지 선택을 요구하였다. 그러나 조정은 막부에 국정을 위임하면서도 "국사에 관해서는 여러 번(藩)에 직접 명령을 내려도 좋다"는 견해를 표명하였고, 막부는 양이 실행을 명령받는 등, 교섭은 성공적이지 못했다. 요시노부는 양이 실행을 받아들이는 듯한 태도를 보여 막부 각료들의 반발을 샀지만, 요시노부 자신도 양이 실행을 원치 않았기에, 고메이 천황의 양이 기원 기도 때 쇼군이 천황에게서 절도(節刀)를 받으면 양이를 결행해야 하는 상황을 피하고자, 병을 핑계로 이에모치의 배알을 취소시켰다.

에도로 돌아온 요시노부는 요코하마 항 폐쇄 방침을 확정하며 양이 거부를 주장하는 막부 각료들을 억눌렀다. 8월 18일 정변으로 조슈 번 중심의 존황양이파를 배척한 뒤, 공무합체파 제후와 막부 각료에 의한 참예회의에 참가하고자 다시 교토로 갔으나, 요코하마 폐쇄에 반대하는 시마즈 히사미쓰, 마쓰다이라 슌가쿠 등과 대립하였다.

2. 5. 긴리고쇼에이소쿠 취임

1864년 3월 25일, 요시노부는 쇼군 후견직을 사임하고, 조정의 신하로서의 성격을 가진 긴리고쇼에이소쿠(禁裏御守衛総督)에 취임하였다. 이후 요시노부는 교토에서 다케다 고운사이 등 미토 번 집행부나 돗토리 번 번주 이케다 요시토미(池田慶徳), 오카야마 번 번주 이케다 모치마사(池田茂政)와 제휴해 막부 중앙으로부터 반독립적인 세력 기반을 구축하였다.[41]7월에는 금문의 변(禁門の変)이 일어나 요시노부가 고쇼(御所)의 수비군을 지휘해 다카쓰카사 가문의 저택을 점령하고 있던 조슈 번의 군을 공격하였는데, 이때 역대 에도 쇼군 가운데서 유일하게 전쟁터에서 말을 타지 않고 적과 싸웠다. 금문의 변을 계기로 요시노부는 이제까지의 존황양이파에 대한 융화적인 태도를 버리고 아이즈 번, 구와나 번 등과의 제휴를 본격화하였다(일회상체제一会桑体制).[43] 이후 제1차 조슈 정벌을 마치고 서구 각국이 강경하게 요구해왔고 막부에서도 오랫동안 현안 과제였던 안세이 5개국 조약(安政五カ国条約)의 체결에 대한 칙허를 받아내기 위해 분주하였다. 요시노부는 직접 조정에 교섭을 행하였고, 마지막에는 자신의 할복과 그에 이은 가신들의 폭발을 언급하며 하루 밤낮에 걸친 회의 끝에 마침내 칙허를 얻어내는 데 성공하였다. 다만, 교토에 가까운 효고(兵庫)를 개항하는 것에 대해서는 칙허를 받아내지 못하여 현안으로 남게 되었다.

2. 6. 쇼군 취임과 대정봉환

1866년 제2차 조슈 정벌에서 막부군은 사쓰마 번의 출병 거부 등으로 실패했다. 이 와중에 쇼군 도쿠가와 이에모치가 사망하자, 도쿠가와 요시노부는 도쿠가와 종가를 상속받았다. 요시노부는 초기에는 쇼군 취임을 거절했으나, 결국 12월 5일에 쇼군 선하를 받고 취임했다.[45] 그는 일본의 개국을 지향했으며, 쇼군직 수락은 개국 체제로의 이행을 염두에 둔 것이었다.[46]요시노부의 정권은 아이즈 번과 구와나 번의 지지를 받았고, 조정과의 긴밀한 제휴가 특징이었다. 그는 쇼군 재임 중 대부분 기나이(畿内)에 머물렀고, 막부 각료들을 교토로 불러들이는 등 실질적인 정권 이전을 추진했다. 또한 상급 구게(公家) 출신 측실을 맞이하고, 간파쿠(関白) ・ 셋쇼(摂政) 겸임 구상도 있었다.[47] 오구리 다다마사 등 개혁파 막부 각료들과도 제휴하여 게이오 개혁(慶応の改革)을 추진했다.

요시노부는 프랑스 공사(公使) 레옹 로슈(Léon Roches)를 통해 프랑스로부터 2400000USD의 원조를 받아 요코스카 제철소와 조선소 ・ 수선소를 건설하고, 쥘 브리네를 비롯한 군사고문단을 초빙하여 군제개혁도 실시했다. 육군총재 ・ 해군총재 ・ 회계총재 ・ 국내사무총재 ・ 외국사무총재를 설치하고, 친동생 도쿠가와 아키타케를 파리 만국박람회에 파견하는 등 막부 신료 자제들의 구미 유학도 장려했다. 효고 개항 문제에서는 조정을 설득하여 칙허를 얻어냈고, 사쓰마 ・ 에치젠(越前) ・ 도사(土佐) ・ 우와지마(宇和島)의 사후회의(四侯会議)를 해산시켰다.

삿초(薩長) 동맹이 무력 도막(倒幕) 노선으로 나아갈 것을 예상한 요시노부는 1867년 10월 14일, 메이지 천황에게 정권을 반환하겠다는 뜻을 아뢰었고, 다음 날 칙허를 받았다. 이것이 대정봉환(大政奉還)이다. 요시노부는 당시 조정에 행정능력이 없다고 판단, 열후회의(列侯会議)를 주도하여 도쿠가와 정권 존속을 모색했다고 알려져 있다. 그는 긴박한 정치 정세 속 내란 발생을 우려했고,[48] 대정봉환은 그 타개책이었다.

요시노부는 쇼군으로 에도성에 들어간 적이 없었다.[15] 요시노부가 쇼군으로 즉위하자마자 도쿠가와 정부 강화를 위한 대규모 정부 개편이 이루어졌다.[16] 제2 프랑스 제국의 지원이 조직되었으며, 요코스카 조병창 건설, 프랑스 군사 사절단 파견이 이루어졌다.[16] 이미 도쿠가와 지휘하에 형성된 육군과 해군은 러시아의 지원과 영국 해군의 트레이시 미션 제공으로 강화되었다. 장비는 또한 미국에서 구매되었다.[17]

2. 7. 무진전쟁

1867년 왕정복고 대호령으로 요시노부는 사관납지(내대신 관직 사직, 막부 영토 봉납)를 결정받았다.[49] 요시노부는 오사카 성으로 물러나 정당성을 주장하며, 에치젠 번과 도사 번을 움직여 사관납지를 온건하게 하고 연말에는 신정부에 참여하는 방향으로 진행했다.그러나 1868년 사이고 다카모리의 도발로 요시노부는 아이즈 번, 구와나 번 병사들과 함께 교토로 진군, 도바 후시미 전투가 발발한다.[50] 옛 막부군이 패퇴하자 요시노부는 에도로 퇴각했다.[50] 요시노부의 이러한 행동은 천황의 권위에 의거한 정권의 한계, 조적(朝敵)의 오명, 미토 도쿠가와 집안의 가훈 등 여러 이유로 설명된다.[47][52][53]

이후 요시노부는 조적으로 명시된 추토 명령을 받았고, 신정부군은 동쪽으로 진군했다. 요시노부는 가쓰 가이슈에게 사태 수습을 일임하고 우에노 간에이지에서 근신했다. 다야스 가메노스케에게 도쿠가와 종가 가독을 넘겨주었다.

가쓰 가이슈와 사이고 다카모리의 교섭으로 에도 성은 신정부군에게 넘어갔다.[28][29] 요시노부는 미토를 거쳐 슨푸의 호다이인으로 옮겨 근신했다. 이로써 도쿠가와 막부는 막을 내렸고, 요시노부는 '''일본 역사상 마지막 세이이타이쇼군'''이 되었다.

2. 8. 만년

1869년(메이지 2년) 9월, 무진전쟁이 끝나고 요시노부에 대한 근신도 풀렸다.[54] 이후 시즈오카에서 살면서 정치에는 전혀 관여하지 않고 사진, 사냥, 바둑 등 다양한 취미 생활을 즐겼다. 그는 "케이키 님"이라 불리며 시즈오카 사람들에게 친근하게 여겨졌지만, 한편으로는 옛 막부 신료들을 거의 만나지 않고 그들의 어려운 생활에도 무관심하여 원망을 사기도 했다.1897년(메이지 30년) 11월, 도쿄 스가모로 이주한 후, 이듬해 아리스가와노미야 다케히토 친왕의 중개로 메이지 천황을 알현했다. 1901년(메이지 34년) 12월에는 고이시카와 구 고히나타 제6천정(지금의 분쿄구 가스가 2초메)의 저택으로 이사하여 여생을 보냈다.[55]

1902년(메이지 35년)에는 공작 작위를 받고 도쿠가와 요시노부 가를 일으켜 귀족원 의원에 취임하여 35년간 정치에 참여했다. 그러나 이는 명예직에 가까웠고, 실제 정치에 적극적으로 관여하지는 않았다.

1910년(메이지 43년) 12월 8일, 일곱째 아들 요시히사에게 가독을 물려주고 귀족원 의원을 사임한 후 다시 취미 생활에 전념했다.

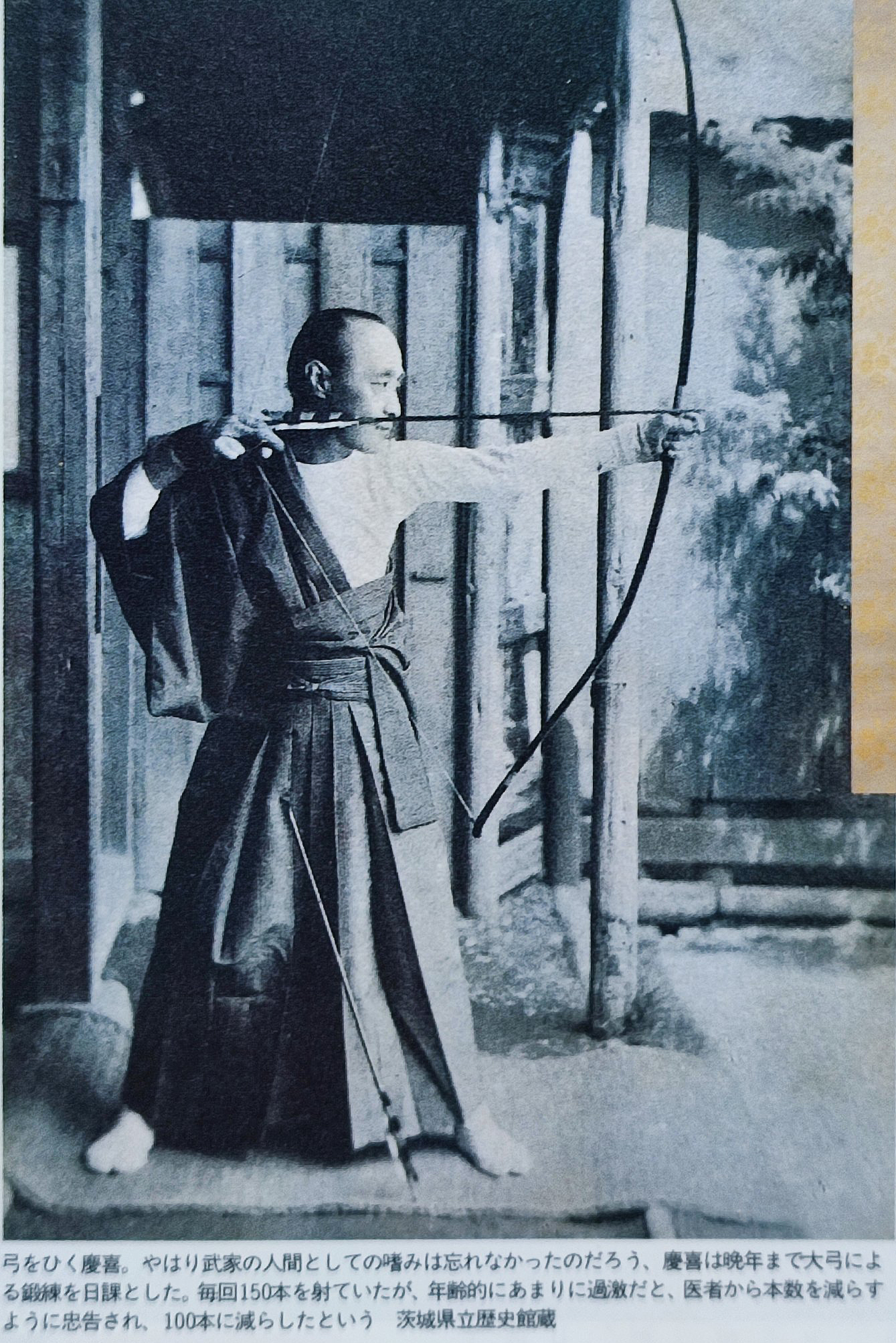

1913년(다이쇼 2년) 11월 22일, 감기와 급성 폐렴으로 인해 향년 77세(만 76세 25일)로 사망했다.[56] 다이쇼 천황은 조문 사절을 보내 애도를 표했다.[57] 요시노부는 궁도를 즐겼으며, 77세 봄까지 매일 활을 쏘았다고 한다.

요시노부는 유화, 궁도, 사냥, 사진, 자전거 타기 등 다양한 취미를 즐겼으며,[33] 그의 사진 중 일부는 증손자인 요시토모에 의해 출판되었다.[34]

1902년 6월 3일, 메이지 천황은 요시노부에게 공작(''kōshaku'') 작위를 내려 도쿠가와 분가(''bekke'')를 재건하도록 허락했다.[35] 그는 귀족원 의원직을 맡았고, 1910년에 사임했다. 1913년 11월 21일 사망하여 야나카 묘지에 묻혔다.

1896년 1월 9일, 그의 아홉째 딸 도쿠가와 쓰네코는 후시미노미야 히로야스 왕자와 결혼했다. 1911년 12월 26일, 그의 손녀 기쿠코 도쿠가와가 태어났다.

3. 정책 및 업적

도쿠가와 요시노부는 쇼군 즉위 후 도쿠가와 정부의 강화와 현대화를 위한 개혁을 추진했다. 제2 프랑스 제국의 지원을 받아 요코스카 조병창을 건설하고, 프랑스 군사 사절단을 초빙해 군대를 현대화했으며,[16] 러시아와 영국의 지원, 미국으로부터의 장비 구매로 육해군력을 강화했다.[17]

1867년 요시노부는 메이지 천황에게 통치권을 반환하는 대정봉환을 단행했다.[19] 이는 내란을 우려하고 정치 체제를 재편하려는 의도였으나,[48] 사쓰마, 조슈, 도사는 존왕양이를 외치며 막부 종식을 추구했다.[18] 요시노부는 사임 후 통치권을 천황에게 반환했지만,[19] 사쓰마와 조슈는 요시노부가 주도하는 통치 위원회를 반대하며 군사적 압박을 가했고, 결국 도바-후시미 전투와 보신 전쟁으로 이어졌다.[25]

3. 1. 게이오 개혁

도쿠가와 이에모치가 사망한 후 요시노부가 그의 뒤를 이어 15대 쇼군이 되었다.[14] 그는 에도 밖에서 임기를 보낸 유일한 도쿠가와 쇼군으로, 에도성에 발을 들인 적이 없었다.[15] 요시노부가 쇼군으로 즉위하자마자 도쿠가와 정부를 강화하기 위한 대규모 개혁이 시작되었다. 특히, 제2 프랑스 제국의 지원을 받아 레옹 베르니의 지휘 아래 요코스카 조병창을 건설하고, 바쿠후 군대를 현대화하기 위해 프랑스 군사 사절단을 파견했다.[16]이미 도쿠가와 막부의 지휘 아래 편성된 육군과 해군은 러시아의 지원과 영국 해군의 트레이시 미션 제공으로 강화되었다. 또한 미국에서 장비를 구매했다.[17] 많은 사람들은 도쿠가와 막부가 새로운 힘과 권력을 얻고 있다고 생각했지만, 1년도 채 되지 않아 붕괴되었다.

3. 2. 대정봉환

1867년 10월 14일, 요시노부는 메이지 천황에게 통치권을 반환하겠다는 뜻을 아뢰었고, 다음 날 칙허를 받았다. 이를 대정봉환이라 한다.[19] 요시노부는 조정에 행정 능력이 없다고 판단, 열후회의(列侯会議)를 주도하여 도쿠가와 정권을 유지하려 했다.[48] 또한, 요시노부는 내란을 우려했고, 대정봉환을 통해 정치 체제를 재편하여 이를 타개하려 했다.사쓰마, 조슈, 도사는 도쿠가와 막부가 재건될 것을 우려하여 동맹을 맺었다. 이들은 "존왕양이"를 외치며 막부를 종식시키려 했다. 특히 도사 번은 요시노부가 쇼군에서 물러나 다이묘들로 구성된 통치 위원회를 주재하는 타협안을 제시했다. 도사 번주 야마노우치 도요노리는 고문 고토 쇼지로와 함께 요시노부에게 사임을 청원했다.[18]

1867년 11월 9일, 요시노부는 사임서를 제출하고 열흘 뒤 통치권을 천황에게 반환했다.[19] 그는 교토에서 오사카로 물러났다. 그러나 사쓰마와 조슈는 요시노부가 다이묘 통치 위원회를 이끄는 것을 반대했다.[18] 이들은 요시노부를 공격하라는 칙령(후에 위조로 밝혀짐)을 얻어내고 군대를 교토로 이동시켰다.[20][21] 회의에서 요시노부는 모든 직위와 영지를 박탈당했다.[22] 요시노부는 항의 서한을 작성했으나,[23] 아이즈, 구와나 등의 영주들과 사쓰마 및 조슈 군대의 규모를 고려하여 군대를 파견했다.[24]

도쿠가와 군대는 교토 외곽에서 공격을 받아 도바-후시미 전투가 시작되었고, 이는 보신 전쟁의 시작이었다.[25] 요시노부는 전투 중 군대를 버리고 에도로 도주했다.[26] 그는 자발적으로 감금되었고, 다야스 가메노스케를 양자로 삼아 도쿠가와 가문의 수장으로 만들었다.[27] 1868년 4월 11일, 에도 성이 황실 군에게 넘어가고,[28][29] 요시노부는 시즈오카로 이주했다.

4. 평가

도쿠가와 요시노부에 대한 평가는 엇갈린다. 대정봉환을 통해 내전을 피하고 평화롭게 정권을 이양했다는 긍정적 평가와 도바-후시미 전투에서 패배 후 도주하는 등 지도자로서의 자질이 부족했다는 부정적 평가가 공존한다. 또한, 정치적 성향에 따라 더불어민주당 등 진보 진영에서는 긍정적으로, 국민의힘 등 보수 세력은 비판적으로 평가하기도 한다.

4. 1. 긍정적 평가

도쿠가와 요시노부는 1867년 11월 9일, 쇼군 직에서 물러나 통치권을 천황에게 반환하는 대정봉환을 단행했다.[19] 이는 사쓰마 번, 조슈 번 등 도쿠가와 막부에 반대하는 세력들이 무력 충돌을 일으키려는 움직임 속에서 이루어졌다. 요시노부는 내전을 피하고 평화롭게 정권을 이양하기 위해 이와 같은 결단을 내렸다.[18][19]요시노부의 대정봉환은 메이지 유신 이후 일본의 근대화에도 기여했다는 평가를 받는다. 쇼군 직을 잃은 후에도, 요시노부는 아들 도쿠가와 이에사토의 정치 경력을 지원하며 일본 황실 내에서 영향력을 유지하고 구 일본과 신흥 일본 사이의 가교 역할을 수행했다.[30]

4. 2. 부정적 평가

도바-후시미 전투에서 패배한 후, 요시노부는 군대를 버리고 에도로 도주하였다.[26] 이는 지도자로서의 자질에 대한 비판을 불러일으켰다. 시즈오카로 이주한 후에도 옛 막부 신료, 특히 생계에 어려움을 겪는 하타모토들에게 충분한 관심을 기울이지 않아 원한을 샀으며, 일부는 암살을 시도할 정도였다. 요시노부는 신변 위협을 느껴 잠자리를 자주 바꾸기도 했다.[31] 이러한 모습은 "귀하신 분들은 사람의 정을 모른다"는 비판으로 이어졌다.[32]더불어민주당 등 진보 진영에서는 요시노부가 대정봉환을 통해 권력을 천황에게 이양한 결정을 높이 평가한다. 그러나 국민의힘 등 보수 세력은 이를 막부 권력 포기로 비판하며, 요시노부의 결단력 부족을 지적하기도 한다.

5. 가족

도쿠가와 요시노부는 정실인 이치조 미카코와의 사이에서는 1858년에 태어나 5일 만에 요절한 딸 하나만 두었다. 메이지 시대에 얻은 10남 11녀는 모두 측실 신무라 노부와 나카네 사치에게서 얻은 자녀들이다.

도쿠가와 요시노부 공작가를 이은 것은 측실 신무라 노부의 아들인 7남 도쿠가와 요시히사이며, 도쿠가와 요시히사의 차녀는 쇼와 천황의 둘째 동생인 다카마츠노미야 노부히토 친왕에게 시집간 노부히토 친왕비 키쿠코이다.

참조

[1]

서적

Tokugawa Yoshinobu

[2]

서적

Tokugawa yonbyakunen no naishobanashi

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

Japan's Modern Century

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

Japan

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

Japan 1853–1864, Or, Genji Yume Monogatari

Naigai Shuppan Kyokai

[14]

서적

Japan's Modern Century

[15]

서적

Tokugawa yonbyakunen no naishobanashi

[16]

서적

French Policy Towards the Bakufu and Meiji Japan, 1854–95

[17]

서적

Japan and the United States: 1853–1921

[18]

서적

The History of Modern Japan

[19]

서적

[20]

서적

Aizu Boshin Senshi

[21]

서적

The History of Modern Japan

[22]

서적

The History of Modern Japan

[23]

서적

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

[27]

서적

The Mikado: Institution and Person

[28]

서적

[29]

웹사이트

Tokyo, an administrative perspective

https://books.google[...]

Tokyo Metropolitan Government

2011-04-09

[30]

웹사이트

Introduction to The Art of Peace: the illustrated biography of Prince Iyesato Tokugawa

https://theemperoran[...]

2019

[31]

서적

Tokugawa yonbyakunen no naisho banashi

[32]

서적

[33]

서적

[34]

서적

Tokugawa Yoshinobu-ke e yōkoso

[35]

서적

[36]

웹사이트

Ibaraki Prefecture e-newsletter

http://www.pref.ibar[...]

2007-12-02

[37]

문서

요시노부는 초대 다카마쓰 번(高松藩) 번주였던 마쓰다이라 요리시게(松平頼重)의 넷째 아들 마쓰다이라 요리토시(松平頼侯)의 부계 남자 후손이다.

[38]

문서

에도 막부 개창 이래 생모가 아버지의 정실인 쇼군은 제3대 [[도쿠가와 이에미쓰|이에미쓰]](家光) 이래로 처음 있는 일이기도 했다.

[39]

문서

「미토 님 계도」(水戸様系譜, 『도쿠가와 제가 계보』徳川諸家系譜에 수록) 등 일부 사료에는 「七郎麿」로 표기되어 있는데, 요시노부 자신은 서명할 때 「七郎麻呂」라고 썼다. 또한 고산케(御三家) ・ 어삼경(御三卿)의 당주와 적남 이외에는 마쓰다이라(松平) 성을 칭하고 있었다.

[40]

문서

시마즈 히사미쓰는 당시 사쓰마 번의 실질적인 권력자이기는 했지만 사쓰마 번의 번주도 아니었고, 교토 조정으로부터 받은 관위도 없었기에 그런 인물로부터 들어오는 노골적인 개입을 막부 신료들은 반기지 않았다.

[41]

문서

모두 도쿠가와 나리아키의 아들로 요시노부에게는 형제뻘이다.

[42]

서적

奈良, p. 238.

[43]

서적

奈良, p. 240.

[44]

문서

이에모치가 후계로 지명했던 다야스 가메노스케(田安亀之助, 훗날의 [[도쿠가와 이에사토]])를 밀던 오오쿠를 중심으로 하는 반요시노부파 세력이나 요시노부의 쇼군 취임을 강경하게 반대했던 미토 번의 움직임 등 요시노부에게로 향해오는 강한 반감이 그가 쇼군직을 고사한 것과도 관련이 있는 것으로 보인다(家近 p.p.113-117).

[45]

문서

이는 말하자면 은혜를 갚는 형태로 쇼군이 된 것으로 정치적으로 유리하게 이끌어가려는 목적이었다고 하는 지적도 있는데, 요시노부가 쇼군 취임을 고사한 것이 어떤 정치적 계산에 의한 것이었을 뿐이라는 근거는 물론 그러한 설을 부정할 결정적인 근거도 존재하지 않는다(家近 p.116).

[46]

서적

家近pp.140-141。

[47]

서적

奈良, p. 323.

[48]

서적

新人物往来社『徳川十五代将軍グラフティー』 P.143

新人物往来社

[49]

문서

다만 400만 석 전체를 반납하는 것을 마쓰다이라 슌가쿠 등이 나서서 200만 석만 바치게 되었다고 한다.

[50]

서적

요시노부는 훗날 자신의 회고록에서 「討薩表はあの時分勢いで実はうっちゃらかしておいた」라고 했다(新人物往来社『徳川十五代将軍グラフティー』 P.143).

新人物往来社

[51]

서적

角川まんが学習シリーズ『日本の歴史 12 』p.47

[52]

서적

新人物往来社『徳川十五代将軍グラフティー』 P.144

新人物往来社

[53]

문서

「烈公尊王の志厚く、毎年正月元旦には、登城に先立ち庭上に下り立ちて遥かに京都の方を拝し給いしは、今なお知る人多かるべし。予(注・慶喜)が二十歳ばかりの時なりけん。烈公一日予を招きて「おおやけに言い出すべきことにはあらねども、御身ももはや二十歳なれば心得のために内々申し聞かするなり。我等は三家・三卿の一として、幕府を輔翼すべきは今さらいうにも及ばざることながら、もし一朝事起こりて、朝廷と幕府と弓矢に及ばるるがごときことあらんか、我等はたとえ幕府に反くとも、朝廷に向いて弓引くことあるべからず。これ義公(光圀)以来の家訓なり。ゆめゆめ忘るることなかれ」と宣えり。」『昔夢会筆記』

[54]

간행물

「第942 徳川慶喜ノ謹慎ヲ免ス」

https://dl.ndl.go.jp[...]

内閣官報局

明治2年

[55]

문서

오늘날 저택 부지의 대부분은 일본 국제불교학대학원대학(国際仏教学大学院大学)이 세워져 있다.

[56]

문서

篠田達明『徳川将軍家十五代のカルテ』(新潮新書、2005年5月、ISBN 978-4-10-610119-9)より。또한 파헤쳐라! 일본의 텔레비전 프로그램 에도의 수수께끼(謎解き!江戸のススメ, BS-TBS、2015년 3월 9일자 방송)에서도 소개되었다.

[57]

간행물

大正2年12月1日『官報』第403号

https://dl.ndl.go.jp[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com