귀족원 (일본)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

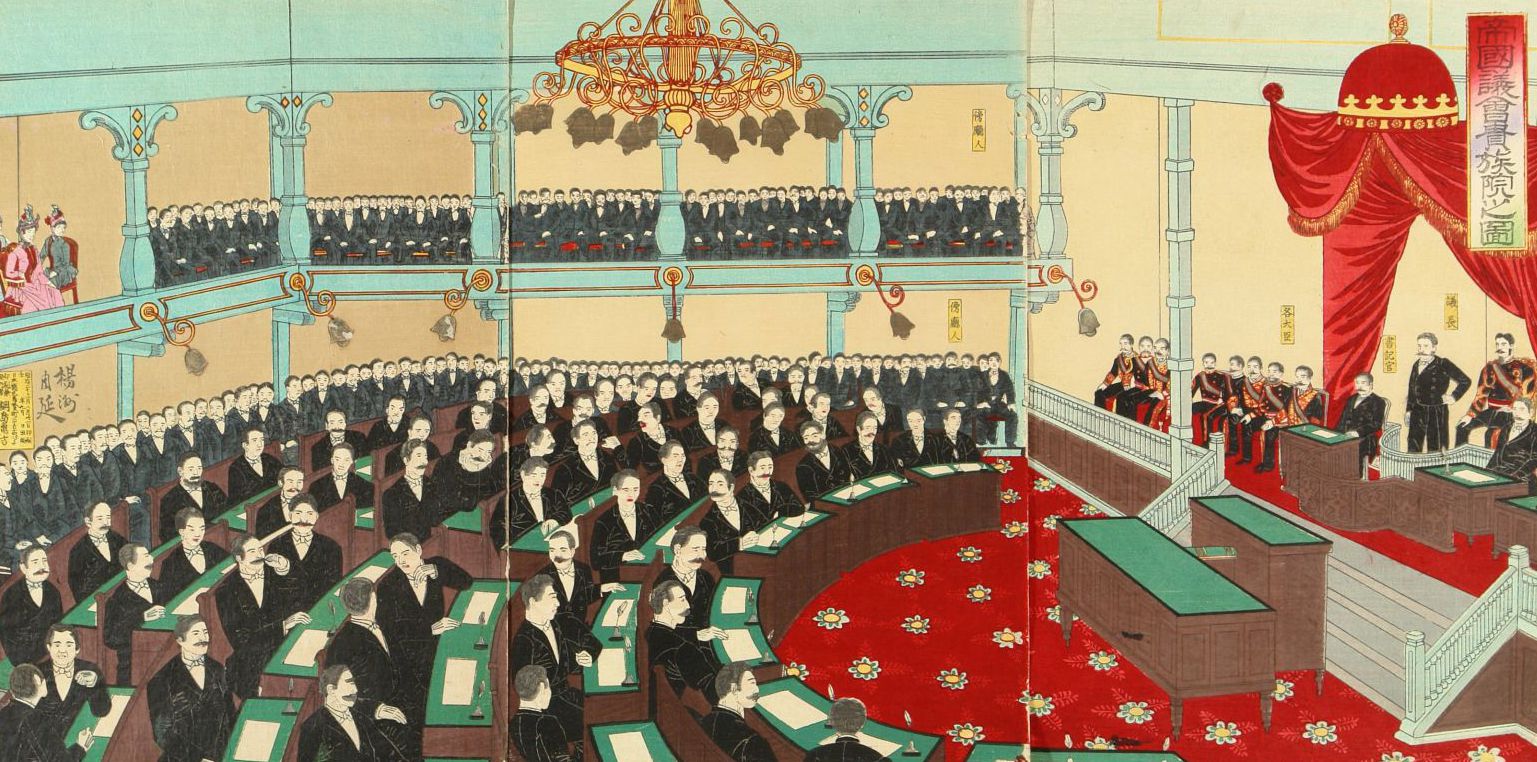

귀족원 (일본)은 일본 제국 의회의 상원으로, 천황을 보좌하는 세습 귀족으로 구성되었다. 이토 히로부미의 구상으로 시작되어, 중의원과 대조되는 역할을 수행하며 보수적인 성향을 보였다. 귀족원은 황족 의원, 화족 의원, 칙임 의원으로 구성되었으며, 내각에 대한 견제와 균형을 이루는 역할을 했다. 쇼와 시대에는 보통 선거법 통과를 막는 등 보수적인 입장을 고수했고, 다이쇼 데모크라시 시기에는 영향력이 약화되기도 했다. 제2차 세계 대전 이후 연합군 최고사령부의 헌법 개정 요구에 따라 폐지되었으며, 1947년 일본국 헌법 시행과 함께 화족 제도와 귀족원은 공식적으로 폐지되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 폐지된 상원 - 참의원 (대한민국)

대한민국 제2공화국 헌법에 따라 설치된 참의원은 양원제 국회의 상원에 해당했으나, 5·16 군사 정변으로 해산되어 짧은 존속 기간을 가졌으며, 민의원보다 임기가 길고 피선거권 연령이 높았고 대선거구제와 제한 연기명 투표 방식으로 선출되었다. - 1889년 설립된 단체 - 태평양천문학회

태평양천문학회는 천문학 교육 및 봉사 활동을 지원하고 대중의 이해와 인식을 증진하는 단체로, 교육 프로그램 운영, 아마추어 및 전문 천문학자 지원, 출판물 발행, 회의 개최, 천문학 분야 기여자에게 상을 수여한다. - 1889년 설립된 단체 - 존스 홉킨스 병원

존스 홉킨스 병원은 존스 홉킨스 대학교 부속 병원으로서, 미국 의료 및 의학교육의 중심이며, 윌리엄 오슬러의 영향을 받아 설립되었고, 미국 최고 의료기관으로 21년 연속 선정, 15명의 노벨 의학상 수상자 배출, 4만 명의 종업원을 고용, "빅 4" 의사 초빙, 여학생을 받아들인 미국 최초의 의과대학 중 하나라는 특징을 가진다.

2. 역사

이토 히로부미는 일본 천황을 중심으로 한 군주제를 유지하기 위해 천황을 보좌하는 세습 귀족(화족)의 필요성을 인식했다. 이를 위해 선거로 선출되는 중의원과 대조되는, 세습 귀족으로 구성된 기구를 구상했다. 고노 도가마는 의원직을 세습이 아닌 화족에 의한 호선으로 할 것을 주장했지만, 이토는 세습 의원을 인정하지 않으면 세습 귀족을 폐지하는 것과 같다며 받아들이지 않았다. 다만 백작 이하 화족은 수가 많아 모든 화족을 귀족원 의원으로 선임할 수 없었기에 같은 작위의 화족끼리 호선하도록 했다.[20]

「귀족원 규칙」 초안에는 의장이 의사 일정을 변경해도 의원이 이의를 제기할 수 있도록 규정했다. 하지만 고용 외국인이던 영국의 법학자 재스퍼 존스 등이 이 규정의 폐지를 주장하여 결국 초안에서 삭제됐다.[34]

귀족원 관계 법령의 초안 작성은 가네코 겐타로가 담당했다. 원래 가네코는 원로원이라고 명명하려 했으나, 이토가 다른 나라의 원로원은 선거에 의한 선출 방식이므로 일본과는 성질이 다르다고 반대하여 귀족원으로 결정되었다. 이는 귀족 중심 의원임을 적극적으로 표현함과 동시에 천황의 번병으로서 순수한 군주주의 입장을 취하고 민주주의에 대항하는 역할을 부여한 것이었다. 또한 이토는 정당 내각이 천황이 가지고 있는 주권을 정당이 빼앗아 간다고 인식하여 귀족원은 중의원의 정당과 대항하는 존재로 자리매김하길 바랐다.[21]

1889년 귀족원령에 따라 귀족원이 설립되면서 그 구성이 확정되었다. 초기 귀족원은 황족 의원, 화족 의원, 칙임 의원으로 구성되었다.

쇼와 시대 초기에는 여성의 선거권 도입, 노동조합 인정, 제국대학 증설 등 중의원에서 가결된 진보적인 법률안이 귀족원에서 부결되는 경우가 많았다. 보통선거법은 치안유지법과 함께 묶여 가까스로 통과되었다.

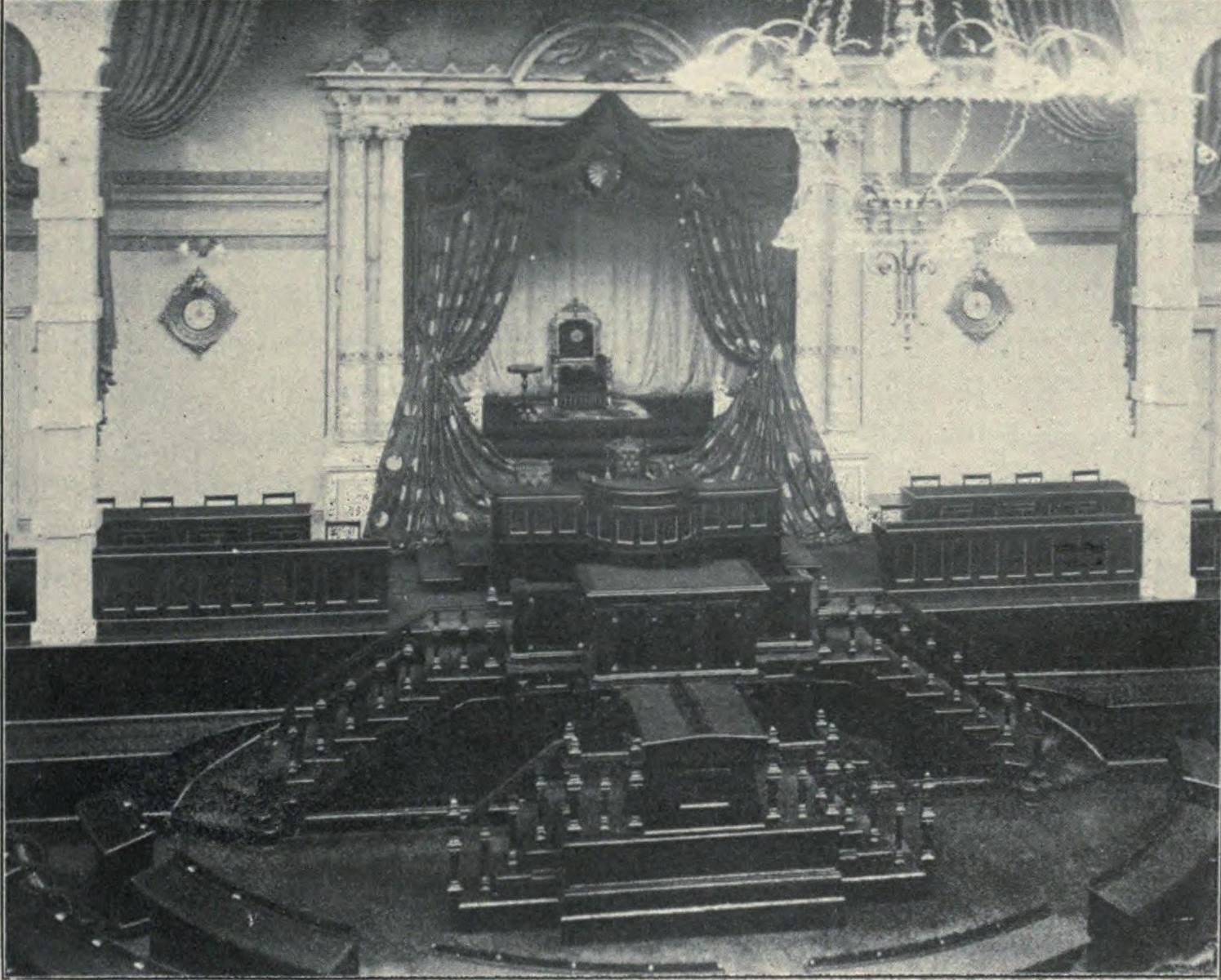

1925년 9월 18일에는 개수 중이던 귀족원 청사에 화재가 발생하여 전소되었으나,[35] 같은 해 안에 재건되었다.

제2차 세계 대전 이후 연합군 최고사령부(GHQ)에 의해 헌법 개정이 요구되자 귀족원도 심의에 참여했으나, 공직 추방으로 많은 의원을 잃고 영향력이 줄어들었다. 결국 새 헌법에서 귀족원 폐지가 결정되었고, 많은 의원이 소극적으로 찬성했다.

일제강점기 말, 조선인 귀족원 의원으로는 박영효, 윤덕영, 이진호, 윤치호, 김명준, 박중양, 박상준, 송종헌, 이기용, 한상룡 등이 있었다. 이는 조선인들의 참정권 요구가 받아들여진 결과였다.[40] 박중양은 1941년 의원직을 고사했다가 1945년에 수락했다.[41]

1947년 3월 31일, 제92회 제국의회 본회의에서 도쿠가와 이에마사 의장의 마지막 발언을 끝으로 귀족원은 활동을 종료했다. 같은 해 5월 3일, 일본국 헌법이 시행되면서 화족 제도와 함께 귀족원은 공식적으로 폐지되었다. 귀족원 건물은 신설된 참의원이 이어받았다.

2. 1. 설립 배경

이토 히로부미는 일본 천황을 중심으로 한 군주제를 유지하기 위해 천황을 보좌하는 세습 귀족(화족)의 필요성을 인식했다. 이를 위해 선거로 선출되는 중의원과 대조되는, 세습 귀족으로 구성된 기구를 구상했다. 고노 도가마는 의원직을 세습이 아닌 화족에 의한 호선으로 할 것을 주장했지만, 이토는 세습 의원을 인정하지 않으면 세습 귀족을 폐지하는 것과 같다며 받아들이지 않았다. 다만 백작 이하 화족은 수가 많아 모든 화족을 귀족원 의원으로 선임할 수 없었기에 같은 작위의 화족끼리 호선하도록 했다.[20]「귀족원 규칙」 초안에는 의장이 의사 일정을 변경해도 의원이 이의를 제기할 수 있도록 규정했다. 하지만 고용 외국인이던 영국의 법학자 재스퍼 존스 등이 이 규정의 폐지를 주장하여 결국 초안에서 삭제됐다.[34]

귀족원 관계 법령의 초안 작성은 가네코 겐타로가 담당했다. 원래 가네코는 원로원이라고 명명하려 했으나, 이토가 다른 나라의 원로원은 선거에 의한 선출 방식이므로 일본과는 성질이 다르다고 반대하여 귀족원으로 결정되었다. 이는 귀족 중심 의원임을 적극적으로 표현함과 동시에 천황의 번병으로서 순수한 군주주의 입장을 취하고 민주주의에 대항하는 역할을 부여한 것이었다. 또한 이토는 정당 내각이 천황이 가지고 있는 주권을 정당이 빼앗아 간다고 인식하여 귀족원은 중의원의 정당과 대항하는 존재로 자리매김하길 바랐다.[21]

2. 2. 초기 구성과 변화

1889년 귀족원령에 따라 귀족원이 설립되면서 그 구성이 확정되었다. 초기 귀족원은 황족 의원, 화족 의원, 칙임 의원으로 구성되었다. 이토 히로부미는 일본 천황을 보좌하는 세습 귀족(화족)의 필요성을 인식하고, 선거로 선출되는 중의원과 대조되는 세습 귀족으로 구성된 귀족원을 구상했다.[34]초기 구성은 다음과 같았다.

1890년 11월부터 1891년 3월까지 열린 제1회 제국의회에서는 세습 의원 145명, 천황 임명 의원 및 고액 납세자 106명으로 총 251명의 의원으로 구성되었다.[2] 이후 청일 전쟁과 러일 전쟁을 거치면서 화족 수가 증가함에 따라 의원 정수도 변화하였다. 1920년대에는 일본제국학사원에서 선출된 4명의 귀족이 추가되었고, 각 현의 최고 납세자에 의해 선출된 귀족 수는 일부 현에서 2명을 선출하게 되면서 47명에서 66명으로 증가했다. 세습 귀족(공작과 후작)과 상호 선출 귀족(백작, 자작, 남작)의 최소 연령은 30세로 상향 조정되었다.[2] 1938년에는 의원 수가 409석까지 증가했다.[2]

조선 귀족의 경우, 조선 귀족 작위로는 화족 의원이 될 수 없었지만 칙선 의원 임명은 가능했다.[36]

의원의 세비는 의원법에 규정되었는데, 1920년부터 1947년까지 의장 7500JPY, 부의장 4500JPY, 의원 3000JPY이었다. 다만 황족 의원이나 공후작 의원 등 종신 의원에게는 세비가 지급되지 않았다.[36]

귀족원은 대체로 비정당주의를 취하며 중의원의 정당 정치에 비판적이었고, 내각을 견제하며 독자성을 발휘했다.[9]

2. 3. 주요 사건

이토 히로부미가 추진한 증세안에 대해 귀족원이 반대한 사건은 1900년에 발생했다. 귀족원은 입헌정우회의 당리당략적 성격을 이유로 증세안을 부결시켰으나, 메이지 천황의 칙어에 의해 결국 굴복했다.[36]귀족원은 지멘스 사건이 발생하자 제1차 야마모토 내각을 탄핵했고, 미즈노 렌타로가 구하라 후사노스케의 체신상 임명에 반대하며 사의를 표했다가 번복하자 미즈노를 비판하기도 했다.[36]

쇼와 시대 초기에는 여성의 선거권 도입, 노동조합 인정, 제국대학 증설 등 중의원에서 가결된 진보적인 법률안이 귀족원에서 부결되는 경우가 많았다. 보통선거법은 치안유지법과 함께 묶여 가까스로 통과되었다.

1925년 9월 18일에는 개수 중이던 귀족원 청사에 화재가 발생하여 전소되었으나,[35] 같은 해 안에 재건되었다.

제2차 세계 대전 이후 연합군 최고사령부(GHQ)에 의해 헌법 개정이 요구되자 귀족원도 심의에 참여했으나, 공직 추방으로 많은 의원을 잃고 영향력이 줄어들었다. 결국 새 헌법에서 귀족원 폐지가 결정되었고, 많은 의원이 소극적으로 찬성했다.

일제강점기 말, 조선인 귀족원 의원으로는 박영효, 윤덕영, 이진호, 윤치호, 김명준, 박중양, 박상준, 송종헌, 이기용, 한상룡 등이 있었다. 이는 조선인들의 참정권 요구가 받아들여진 결과였다.[40] 박중양은 1941년 의원직을 고사했다가 1945년에 수락했다.[41]

2. 4. 폐지

제2차 세계 대전 이후, 연합군 최고사령부(GHQ)의 점령 정책에 따라 일본은 헌법 개정을 요구받았다. 이 과정에서 귀족원도 헌법 개정 심의에 참여했지만, 공직 추방으로 인해 많은 의원들이 의원직을 상실하면서 영향력이 크게 줄어들었다. 특히 화족 의원들은 보충이 가능했음에도 불구하고, 귀족원 폐지가 사실상 결정된 상황에서 학식자 중심의 칙임의원들만이 헌법 개정 심의에서 존재감을 드러냈다.[36]새로운 헌법에서 귀족원 폐지가 규정될 것이 예상되었지만, 귀족원 의원들은 섣부른 반대가 천황제 폐지로 이어질 것을 우려하여 소극적인 찬성 입장을 취하는 경우가 많았다. 아키타 산이치는 1946년 8월 30일 귀족원 본회의에서 과거 귀족원이 정부 증세안에 반대하고, 지멘스 사건 관련 내각을 탄핵했던 사례 등을 언급하며 귀족원의 발자취를 되돌아보는 연설을 했다.[36]

1947년 3월 31일, 제92회 제국의회 본회의에서 도쿠가와 이에마사 의장의 마지막 발언을 끝으로 귀족원은 활동을 종료했다. 같은 해 5월 3일, 일본국 헌법이 시행되면서 화족 제도와 함께 귀족원은 공식적으로 폐지되었다. 귀족원 건물은 신설된 참의원이 이어받았다.

3. 의원

귀족원 의원은 황족의원, 화족의원, 칙임의원으로 구성되었다. 황족의원은 남성 황족, 화족의원은 작위를 가진 화족이 의원 자격을 가졌으며, 칙임의원은 천황이 임명했다.

화족의원은 작위에 따라 공·후·백·자·남작 의원으로, 칙임의원은 칙선의원, 다액 납세 의원, 제국학사원 회원 의원, 조선칙선의원, 대만칙선의원 등으로 구분되었다. 1869년, 메이지 정부는 황실 칙령에 따라 궁정 귀족과 봉건 영주를 통합하여 '가족(kazoku)'이라는 새로운 귀족 계급을 만들었다. 1884년 칙령으로 유럽의 귀족과 동등한 5계급(친왕, 후작, 백작, 자작, 남작)으로 나누었다.[1]

귀족원은 메이지 시대에 이토 히로부미를 비롯한 지도자들이 인민에 의해 선출된 중의원에 대한 견제 장치로서 영국의 상원을 모델로 설계했다.

1890년(메이지 23년) 제1회 정기회부터 1946년(쇼와 21년) 제92회 정기회까지 의원 총수는 250명에서 400명 정도로 변동했다. 귀족원은 비정당주의를 취하며 중의원의 정당 정치에 엄격했고, 정부(내각)를 궁지에 몰아넣는 경우도 있었다. 근위 후미마로 수상의 「신체제운동」 아래 해체된 정당이 군부에 영합해 가는 것에 대해 냉정했고, 동조 내각을 제국 의회에서 비판한 것도 귀족원이었다.[9]

귀족원 의원의 종류는 다음과 같이 변천했다.

- 1889년(귀족원 발족): 황족 의원, 화족 의원, 칙임 의원(칙선의원, 다액 납세 의원)

- 1925년: 칙임의 제국학사원 회원 의원 신설

- 1945년 4월: 칙임의 조선 칙선 의원 및 대만 칙선 의원 설치

- 1946년: 황족 의원 전원 사임, 조선·대만 칙선 의원 폐지

- 1947년: 귀족원 폐지

의장, 부의장, 의원의 세비는 각각 7,500엔, 4,500엔, 3,000엔이었다(1920년 법 개정부터 1947년 법 폐지까지, 중의원도 동일). 다만 황족 의원이나 공후작 의원 등 종신 의원에게는 세비가 지급되지 않았다.

3. 1. 황족의원

만 20세가 된 남성 황족은 자동적으로 귀족원 의원이 되었다. 다만 황태자와 황태손은 만 18세가 되면 귀족원 의원이 되었다. 정원은 없었으며, 세비도 지급받지 않았다.[4]그러나 실제 황족의원은 정쟁에 휘말릴 우려 때문에 의례에 참석하거나 방청만 했을 뿐 의정 활동에 참여하지 않았다. 제1의회 때 야마시나노미야 아키라 친왕이, 제88의회 때 히가시쿠니노미야 나루히코 왕이 등원한 것이 유일한 예외 사례이다.[10] 또한 남성 황족은 육군이나 해군의 군인을 맡는 것이 상례였고(황족 군인), 군인이 정치에 관여해선 안 된다는 생각도 황족의원이 귀족원에 등원하는 것을 꺼리게 만든 이유가 되었다.[10]

제2차 세계 대전이 끝난 이후인 1946년 5월 23일, 재임 중이던 모든 황족의원들이 사임했다.[11]

3. 2. 화족의원

만 25세가 된 남성 화족은 귀족원 의원이 될 자격이 있었다. 공작과 후작은 자동적으로 의원이 되었는데 정원 규정과 별도의 임기는 없었고 세비는 지급받지 않았다. 1925년 「귀족원령」 개정으로 만 30세가 되어야 의원이 될 수 있도록 했고, 천황의 윤허를 받아 의원직에서 물러나거나 복귀할 수 있도록 했다. 공·후작의원은 군인의 경우 의회에 출석하지 않는 것이 관례였다.백작, 자작, 남작은 같은 작위의 화족끼리 호선(互選)을 통해 의원을 선출했으며 임기는 7년이었다. 호선은 귀족원 규칙으로 규정했는데 자치에 맡겼으며 투표 비용은 자기 부담이었다.

1890년 7월 10일 제1회 귀족원 백·자·남작의원 호선 선거가 시행되었다. 초기에는 백작의원은 20명 이내, 자작·남작의원은 각각 73명 이내로 규정되었다. 제1회 제국의회에서는 백작의원 14명, 자작의원 70명, 남작의원 20명이 선출되었고, 제21회 제국의회에서는 백작의원 17명, 자작의원 70명, 남작의원 56명이 선출되었다.

1905년 「귀족원령」 개정으로 백·자·남작의원 정원을 143명으로 규정하고, 작위를 가진 화족 수에 비례해 의원 정수를 배분했다. 이는 청일 전쟁과 러일 전쟁 이후 화족 수가 급증하여 의원 수가 늘어나는 것을 억제하기 위한 조치였다.

1909년에는 백작의원 정수를 17명, 자작의원 정수를 70명, 남작의원 정수를 63명으로 했으며, 1918년에는 각각 20명, 73명, 73명으로 변경했다. 1925년에는 다시 각각 18명, 66명, 66명으로 변경되었고, 이후 귀족원 폐지까지 정수는 바뀌지 않았다. 또한 이때 공·후작의원과 함께 만 30세가 되어야 의원이 될 수 있도록 개정되었다.

초기에는 승작(작위 승진) 시 의원 자격 유지 여부에 대한 논쟁이 있었고 소송으로 이어진 적도 있었다. 이후 작위 변동 시 호선에 의한 지위를 상실하는 것으로 명확한 규정을 두었다. 시마즈 다다아키라는 1890년 자작의원으로 취임했다가 다음 해 백작으로 승작하여 의원 자격을 상실한 사례가 있다.

백·자·남작의원은 호선으로 결정되었지만 투표 형태였기에 선거 운동도 존재했다. 1892년 발족한 상우회는 표면적으로는 화족과 귀족원 의원을 위한 친목회였지만 실제로는 화족의원 선거를 위한 선거 운동 단체였다. 백·자·남작의원 선거는 의원 정수만큼 표를 행사하는 완전연기제였고, 가장 많은 표를 얻은 사람이 당선되는 다수대표제였기에 상우회의 영향력은 대단했다. 제2차 가쓰라 내각의 후원을 받으면서 상우회는 백·자·남작의원의 대부분을 좌지우지하는 세력으로 성장했다.

백·자·남작의원 선거는 1890년에 처음 실시된 이후 7년마다 7월 10일에 이루어졌다. 1939년 제8회 선거가 시행되었고, 1946년에 제9회 선거가 시행되어야 했지만, 귀족원 폐지가 확정되었기에 기존 의원들의 임기를 연장했다. 1947년 5월 신헌법 시행으로 귀족원과 함께 화족의원도 모두 폐지되었다.

3. 3. 칙임의원

은 천황이 임명하는 귀족원 의원으로, 칙선 의원, 다액 납세자 의원, 제국학사원 회원 의원, 조선 칙선 의원, 대만 칙선 의원으로 나뉜다.[2]칙선 의원은 공적이나 학식이 있는 사람 중에서 내각의 추천을 받아 천황이 임명하며, 임기는 종신이었다. 정원은 125명 이내였으며,[3] 관료 출신이 많아 실무에 능한 인재가 많았고, 귀족원 심의를 주도하는 경우가 많았다.[4]

다액 납세자 의원은 토지나 공장·상업으로 많은 세금을 내는 30세 이상의 사람들 중에서 선출되어 천황이 임명하는 의원으로, 임기는 7년이었다. 처음에는 각 도·부·현마다 직접 국세 납부자 15명 중 1명이 상호 선출되었으나, 1925년에 도·부·현마다 다액 납부자 100명당 1명 또는 200명당 2명으로 변경되어 정원은 66명 이내가 되었다.

제국학사원 회원 의원은 30세 이상의 제국학사원 회원 4명이 학자들의 선거로 선출되어 천황이 임명하며, 임기는 7년이었다.

조선 칙선 의원과 대만 칙선 의원은 1945년 4월에 창설되었으며, 조선 또는 대만에 거주하는 30세 이상의 명망 있는 남성 중에서 천황이 특별히 임명하였다. 임기는 7년, 정원은 조선과 대만을 합쳐 10명 이내였다.[9] 그러나 전쟁 말기였기 때문에 거의 기능하지 못했고, 1946년 7월에 폐지되었다.

4. 의장 및 원내 회파

귀족원 의원은 황족 의원, 화족 의원, 칙임 의원으로 나뉘었다. 황족 의원, 화족 의원 중 공작·후작 의원, 칙임 의원 중 칙선 의원은 임기가 종신이었으며, 황족과 공후작은 일정 연령(처음에는 25세, 후에는 30세)이 되면 자동적으로 귀족원 의원이 되었다.[9] 칙선 의원은 공적·학식이 있는 사람 중에서 내각의 추천을 받아 천황이 임명했으며, 종신 의원 중 유일하게 정원(125명 이내)이 있었다.[9] 칙선 의원은 관료 출신이 많아 실무 능력이 뛰어난 인재가 많았고, 이들이 귀족원 심의를 주도하는 경우가 많았다.[9]

화족 의원 중 백작·자작·남작 의원, 칙임 의원 중 고액 납세 의원과 제국학사원 회원 의원은 모두 임기가 7년이었다.[9] 백작, 자작, 남작은 같은 작위자 간의 투표로 선출되었고,[9] 고액 납세 의원도 호선을 통해 선출되었다.[9] 이들은 모두 정원이 있어 결원이 생기면 보궐선거를 했다.[9]

조선 귀족은 조선 귀족 작위로는 화족 의원이 될 수 없었지만, 칙선 의원 임명은 가능했다.[9]

의원 세비는 의원법에 규정되었다. 1920년부터 1947년 법 폐지까지 의장은 7,500엔, 부의장은 4,500엔, 의원은 3,000엔이었다(중의원과 동일). 다만 황족 의원이나 공후작 의원 등 종신 의원에게는 세비가 지급되지 않았다.[9]

1890년 제1회 정기회부터 1946년 제92회 정기회까지 의원 총수는 250명에서 400명 사이에서 변동했다. 제92회 의회 정회 당시 의원 총수는 373명이었다.

귀족원은 대체로 비정당주의를 표방하여 중의원의 정당 정치에 엄격했고, 정부(내각)를 궁지에 몰아넣는 경우도 있는 등 독자성을 발휘했다. 전시 상황에서도 귀족원 의장을 역임한 근위 문마로 수상의 신체제운동으로 해체된 정당들이 군부에 영합하는 것에 대해 대체로 냉정했으며, 절정기의 도조 내각을 제국 의회에서 비판한 것도 귀족원이었다.[9]

귀족원은 1947년 3월 31일 제92회 제국 의회 본회의를 마지막으로 활동을 종료했다.

4. 1. 의장

귀족원 의장은 황족 의원, 화족 의원 중에서 호선을 통해 선출하거나, 칙임 의원 중에서 천황이 임명했다. 임기는 7년이었지만, 의원 자격을 상실하거나 스스로 사임하는 경우도 잦았다.[1] 의장은 회의를 주재하고 원내 질서를 유지하는 역할을 맡았다.역대 귀족원 의장은 다음과 같다.

4. 2. 원내 회파

귀족원은 중의원의 정당 정치에 대한 방파제 역할을 하며 국가 주권(천황 주권)을 유지한다는 명목으로 정당 세력의 침투를 막았다. 공식적으로 귀족원 의원은 대부분 무소속이었지만, 의정 활동을 위한 친목 및 정보 교환을 위해 원내 회파가 존재했다.[37]귀족원 회파는 재선될 필요가 없는 의원이 많았기 때문에 소속 의원에 대한 구속력이 약했다. 대부분의 회파는 불편부당(不偏不黨)을 내걸었고, 회파의 의결이 소속 의원들의 표결에 영향을 주지 못했다. 연구회처럼 엄격한 구속력을 가진 경우도 있었지만, 이 때문에 연구회는 당대에 많은 비판을 받았다. 다이쇼 말기부터 쇼와 초기에는 회파 중 일부가 중의원의 정당과 결탁하여 정당색을 강화하기도 했다.

하지만 기본적으로 정당과는 명백하게 그 성격을 달리했기에 무소속 의원과의 구분도 명확하지 않았고 따라서 회파의 구성도 불분명한 경우가 많았다.[37] 과거에 존재했던 주요 회파는 다음과 같다.

1920년 7월 기준 각 회파의 소속 의원 수는 다음과 같다.

1940년 신체제운동에 의해 중의원의 모든 정당이 해산된 뒤 대정익찬회로 강제 통합되자 귀족원의 회파도 해산해야 하는지가 문제로 떠올랐다. 결과적으로 회파는 정당과 다르다는 이유로 해산되지 않았으며 중의원과 달리 대정익찬회 참여도 강제하지 않기로 했다. 양대 회파였던 연구회와 공정회는 많은 의원이 대정익찬회에 적을 두었지만 동성회 등 소수 회파는 20% 정도만이 대정익찬회로 옮겨갔다. 1942년 익찬정치회가 결성되었을 때에도 중의원 의원은 95%가 참여했지만 귀족원 의원은 80% 정도에 불과했다.[38]

1947년 3월 마지막 제국의회가 끝났을 무렵 회파에 소속된 의원 수는 다음과 같았다.

- 4월에 교우구락부 소속 의원 1명이 사망했다.

귀족원이 폐지되고 새롭게 참의원이 만들어졌지만, 많은 귀족원 의원들이 선거에 출마해 참의원 의원이 되었다. 이들은 여전히 불편부당의 기치를 내세우며 녹풍회(1947년~1965년)를 구성하여 국정에 상당한 영향력을 발휘했다. 하지만 55년 체제가 도래하면서 창당된 보수 성향의 자유민주당이 전후 일본 정치를 주도하기 시작하면서 많은 녹풍회 소속 의원들이 자민당으로 당적을 옮겨갔다.

5. 조선인 귀족원 의원

조선인 귀족원 의원은 일제강점기에 조선인들의 참정권 요구가 일부 받아들여진 결과였다. 징병제가 일본의 일방적인 요구로 실시된 것과 달리, 참정권 문제는 조선총독부가 작성한 원안대로 관철된 것으로 보인다.[40]

1932년 12월에는 박영효가, 1941년에는 윤덕영이 귀족원 의원이 되었다. 박중양은 1941년 윤덕영과 함께 의원으로 선정되었지만 고사했다가 1945년 4월에 다시 선정되었을 때는 수락했다. 1943년에는 이진호가 칙선되었지만, 이것이 제도적으로 규정된 것은 아니었다.[41]

일제강점기 말인 1945년 당시 조선인 귀족원 의원으로는 박영효, 윤덕영, 이진호, 윤치호, 김명준, 박중양, 박상준, 송종헌, 이기용, 한상룡 등이 있었다.

조선칙선의원은 일본 제국 식민지였던 조선에 거주하는 30세 이상의 명망 있는 남성 중에서 특별히 칙임된 자들로,[17] 임기는 7년, 정원은 조선과 대만을 합쳐 10명 이내였다. 1945년 4월에 창설되었으나 전쟁 말기였기 때문에 거의 기능하지 못했다. 1946년 5월 16일에 소집된 제90회 제국의회(임시회)가 6월 20일에 개회되었고, 명부상으로는 9명의 해외 의원(조선인 의원 6명, 대만인 의원 3명)이 확인되었다. 6월 25일 일본 정부는 조선·대만 출신 칙임의원에 관한 규정을 삭제하는 귀족원령 개정 칙령안을 귀족원에 제출했고, 6월 29일 본회의에서 칙령안이 가결되었으며, 7월 9일 본회의에서 9명의 해외 의원의 자격이 7월 4일부로 소멸되었다는 사실이 의장으로부터 보고되었다.

6. 내각총리대신 배출

구 일본 제국 헌법에는 내각총리대신에 관한 규정이 없었기 때문에, 총리대신이 반드시 국회의원일 필요는 없었다. 실제로 중의원 의원 출신으로 총리대신이 된 사람은 하라 다카시, 하마구치 오사치, 이누카이 쓰요시 세 명뿐이었다.

반면, 귀족원 의원 출신으로 총리대신이 된 사람은 다음과 같이 다수였다.

- 마쓰카타 마사요시

- 오쿠마 시게노부

- 가쓰라 다로

- 사이온지 긴모치

- 다카하시 고레키요[29]

- 기요우라 게이고

- 가토 다카아키[30]

- 와카쓰키 레이지로

- 다나카 기이치

- 고노에 후미마로

- 히가시쿠니 나루히코

- 시데하라 기주로[29]

- 요시다 시게루[31]

다만, 다카하시 고레키요와 시데하라 기주로는 총리대신에서 물러난 뒤 중의원 의원이 된 적이 있으며, 가토 다카아키는 중의원 의원을 역임했다가 귀족원 의원이 된 채 총리대신이 되었다. 요시다 시게루는 재임 중에 귀족원이 폐지되자 중의원 의원으로 당선된 뒤 다시 총리대신이 되었다.

7. 의사록

귀족원은 첫 번째 회기부터 『귀족원 의사 속기록』과 『귀족원 의사록』을 작성했다. 의사록은 공식 기록으로 의장의 서명을 받아야 했으며 속기록보다 우선 취급을 받았다. 위원회도 본회의와 마찬가지로 『귀족원 위원회 의사 속기록』과 『귀족원 위원회 의사록』을 작성했다.[39] [32]

참조

[1]

서적

The Twentieth Century

https://books.google[...]

Nineteenth Century and After

1907

[2]

서적

Government: The Imperial Diet - House of Peers

Kenkyusha Press, Foreign Association of Japan

1938

[3]

간행물

帝国議会の運営と会議録をめぐって

http://dl.ndl.go.jp/[...]

National Diet Library

2005

[4]

서적

Government: The Imperial Diet – House of Peers

Kenkyusha Press, Foreign Association of Japan

1938

[5]

뉴스

THE LAST RETREAT OF JAPAN'S NOBILITY

https://www.washingt[...]

1997-05-21

[6]

뉴스

THE LAST RETREAT OF JAPAN'S NOBILITY

https://www.washingt[...]

2022-09-14

[7]

웹사이트

Japan Explained: The House of Councilors - Tokyo Review

https://www.tokyorev[...]

2021-11-09

[8]

논문

二院制度 -第二院の組織と権限をめぐって

駒澤大学法学部

[9]

서적

貴族院

同成社

2008

[10]

기타

[11]

웹사이트

貴族院要覽 丙 昭和21年12月増訂

{{国立国会図書館デジタルコレクション|[...]

2021-01-29

[12]

웹사이트

第五五回帝国議会 貴族院・衆議院解説

http://www.furuyatet[...]

[13]

서적

貴族院

[14]

서적

貴族院資格審査判決例

{{NDLDC|1337800/24}}

貴族院事務局

1925

[15]

서적

事典 昭和戦前期の日本

[16]

서적

事典 昭和戦前期の日本

[17]

서적

議会制度百年史 - 貴族院・参議院議員名鑑

[18]

기타

[19]

기타

[20]

서적

貴族院規則第53条において議事日程変更の動議をなすの権を議員に与えたるは議院法第26条に矛盾せざるや

https://dl.ndl.go.jp[...]

秘書類纂刊行会

1933-1936

[21]

뉴스

改修中の貴族院庁舎全焼

1925-09-18

[22]

뉴스

十五年一月までに仮議事堂完成へ

1925-09-19

[23]

서적

貴族院

同成社

2008

[24]

웹사이트

第92回帝国議会貴族院本会議第29号昭和22年3月31日

https://teikokugikai[...]

2021-09-23

[25]

기타

[26]

서적

議会制度百年史 院内会派編 貴族院・参議院の部

衆議院・参議院

1996

[27]

서적

事典 昭和戦前期の日本

[28]

서적

貴族院

同成社

2008

[29]

기타

[30]

기타

[31]

기타

[32]

논문

国会議録について

https://doi.org/10.2[...]

大学図書館研究編集委員会

2021-06-10

[33]

서적

일제 말기 식민지 지배정책연구

국학자료원

1997

[34]

서적

貴族院規則第53条において議事日程変更の動議をなすの権を議員に与えたるは議院法第26条に矛盾せざるや

https://dl.ndl.go.jp[...]

秘書類纂刊行会

1933-1936

[35]

뉴스

改修中の貴族院庁舎全焼

1925-09-18

[36]

서적

귀족원

同成社

2008

[37]

서적

의회 제도 100년사 원내 회파 편 귀족원·중의원의 부

중의원·참의원

1996

[38]

서적

귀족원

同成社

2008

[39]

저널

国会会議録について

https://doi.org/10.2[...]

大学図書館研究編集委員会

2023-10-27

[40]

서적

일제 말기 식민지 지배정책연구

국학자료원

1997

[41]

서적

일제 말기 식민지 지배정책연구

국학자료원

1997

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com