뮤온

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

뮤온은 1936년 칼 데이비드 앤더슨과 세스 네더마이어가 우주선 연구 중 발견한 기본 입자이다. 뮤온은 전자와 유사한 성질을 가지며, 음전하를 띠고 스핀 1/2을 갖는 렙톤의 일종으로 분류된다. 뮤온은 우주선이 대기와 충돌하여 생성되며, 붕괴를 통해 전자, 뮤온 중성미자, 전자 반중성미자로 붕괴한다. 뮤온의 비정상 자기 쌍극자 모멘트 연구는 표준 모형 검증에 중요하며, 뮤온을 이용한 영상 기술은 핵 물질 탐지, 화산 내부 구조 연구 등 다양한 분야에 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 뮤온 - 뮤오늄

뮤오늄은 양전하를 띤 뮤온과 전자가 결합한 원자 유사 입자로, 수소 원자와 비슷하지만 질량 차이와 짧은 반감기, 자기장 의존성을 가지며, 뮤오늄 화합물 합성을 통해 물질 내 수소 원자 연구에 활용되고 뮤오닉 뮤오늄도 연구된다. - 뮤온 - 뮤온 촉매 핵융합

뮤온 촉매 핵융합은 음전하 뮤온이 수소 동위원소 핵융합 반응을 촉진하여 쿨롱 장벽을 낮추고 융합 반응을 유도하지만, 뮤온 생성 에너지 문제와 뮤온 속박 현상으로 에너지원 실용화에는 어려움이 있다. - 렙톤 - 전자

전자는 음전하를 띤 기본 입자로서 원자의 구성 요소이며 파동-입자 이중성을 가지고 양자역학으로 설명되며 전자기력, 약한 힘과 상호 작용하여 전자 현미경, 자유전자레이저, 반도체 기술 등에 활용된다. - 렙톤 - 양전자

양전자는 전자와 질량은 동일하지만 양전하를 띠는 반입자로, 디랙의 방정식으로 예측된 후 앤더슨에 의해 우주선 실험에서 관측되었으며, 베타 플러스 붕괴나 쌍생성을 통해 생성되고 전자와 쌍소멸하여 감마선을 방출하며, PET나 암흑물질 연구 등 다양한 분야에 활용된다.

2. 역사

뮤온은 1936년 칼 데이비드 앤더슨과 세스 네더마이어가 우주선 연구 중 처음으로 발견한 입자이다.[3] 당시에는 그 질량이 전자와 양성자의 중간 정도였기 때문에 '메소트론'이라 불렸으며, 유카와 히데키가 예측한 핵력 매개 입자인 중간자일 것으로 추정되었다.[4] 뮤온의 존재는 1937년 J. C. 스트리트와 E. C. 스티븐슨[3], 그리고 일본의 니시나 요시오 그룹[43]에 의해 독립적으로 확인되었다.

그러나 이후 연구를 통해 뮤온은 핵력의 영향을 받지 않는다는 사실이 밝혀졌고[5], 1947년 실제 유카와의 입자인 파이 중간자가 발견되면서 뮤온은 중간자와는 다른 종류의 입자임이 명확해졌다. 이로 인해 기존의 메소트론은 '뮤 중간자'로, 새로 발견된 입자는 '파이 중간자'로 불리게 되었다. 일본의 사카타 쇼이치 등은 이보다 앞선 1942년에 파이 중간자가 붕괴하여 뮤온이 생성된다는 2중간자설을 제창하기도 했다.

결정적으로 뮤온은 쿼크로 이루어진 강입자가 아니라, 전자와 같이 더 이상 쪼개지지 않는 기본 입자인 렙톤으로 분류되었다. 이는 1970년대 입자 물리학의 표준 모형이 정립되면서 확고해졌으며, '뮤 중간자'라는 이름 대신 현대적인 명칭인 뮤온으로 불리게 되었다. 뮤온이 예상과 달리 핵력과 무관한 '무거운 전자'와 같은 입자라는 사실은 당시 물리학계에 큰 놀라움을 안겼고, I. I. 라비는 이에 대해 `"Who ordered that?"`(누가 그걸 주문했나?)라는 유명한 말을 남겼다.[6]

뮤온은 특수 상대성 이론의 시간 지연 효과를 실험적으로 검증한 로시-홀 실험(1941)에 사용되는 등[7] 입자 물리학 연구에 중요한 기여를 해왔다. 현대에도 일본 전력중앙연구소의 "NEWCUT LAB"[48] 등에서 뮤온 관측 연구가 이루어지고 있다.

2. 1. 발견

뮤 입자는 1936년 칼 데이비드 앤더슨과 세스 네더마이어가 캘리포니아 공과대에서 우주 방사선(우주선)을 연구하던 중 처음 발견했다. 앤더슨은 자기장을 통과하는 입자들 중 전자나 다른 알려진 입자들과는 다르게 휘어지는 입자를 관찰했다. 이 입자는 음전하를 띠고 있었으며, 같은 속도로 자기장에 들어온 전자보다는 덜 휘고 양성자보다는 더 많이 휘었다. 이러한 궤적을 통해 이 입자는 전자와 같은 크기의 음전하를 가지지만, 질량은 전자보다 무겁고 양성자보다는 가벼울 것으로 추정되었다. 앤더슨은 이 새로운 입자에 '중간'을 뜻하는 그리스어 접두사 ''meso-''를 붙여 메소트론(mesotron)이라고 이름 지었다.뮤온의 존재는 1937년 J. C. 스트리트와 E. C. 스티븐슨의 구름 상자 실험을 통해 확인되었다.[3] 같은 해 일본 이화학연구소의 니시나 요시오, 다케우치 마사시, 이치미야 토라오 그룹 역시 독립적으로 안개 상자 실험을 통해 뮤온의 궤적을 포착했다[43]. 논문 제출 순서는 네더마이어와 앤더슨(1937년 3월 30일)[44], 이화학연구소 그룹(8월 28일), 스트리트와 스티븐슨(10월 6일)[45] 순이었다[46][47](이화학연구소 그룹의 논문은 한 차례 거절 후 12월에 게재되어 발표 시기는 세 번째였다). 이듬해 니시나 그룹은 뮤온 궤적의 곡률을 분석하여 그 질량을 전자 질량의 (180±20)배로 상당히 정확하게 측정했는데, 이는 현재 알려진 값과 잘 일치한다.

뮤온이 발견되기 전, 이론물리학자 유카와 히데키는 핵력을 매개하는 중간 정도 질량의 입자(메손) 존재를 예측했다.[4] 뮤온의 질량이 이 예측 범위에 있었기 때문에, 초기에는 뮤온(당시 메소트론)이 유카와가 예측한 입자일 것이라고 여겨졌고, 닐스 보어를 포함한 일부 과학자들은 이를 '유콘'(Yukon)이라고 부르기도 했다.

그러나 1946년 마르첼로 콘베르시, 오레스테 피키오니, 에토레 판치니가 로마에서 수행한 실험을 통해 뮤온이 유카와의 입자가 아니라는 사실이 밝혀졌다. 루이스 월터 앨버레즈가 1968년 노벨상 수상 강연에서 "현대 입자 물리학의 시작"이라고 평가한[5] 이 실험은, 우주선에서 온 뮤온이 원자핵과 강하게 상호작용하지 않고(즉, 핵력의 매개체가 아니고) 핵에 붙잡히지 않은 채 붕괴한다는 것을 보여주었다. 유카와가 예측했던 실제 핵력 매개 입자인 파이 메손은 1947년 세실 파월 등이 우주선 상호작용 연구를 통해 발견했다.

이로써 중간 질량의 입자가 두 종류(뮤온과 파이 메손) 있다는 것이 알려지면서, 전자와 핵자 사이의 질량을 가진 입자들을 통칭하는 용어로 '메손'이 사용되기 시작했다. 두 입자를 구분하기 위해 기존의 메소트론은 뮤 메손(mu meson, 그리스 문자 μ는 m에 해당)으로, 새로 발견된 유카와의 입자는 파이 메손(pi meson)으로 명명되었다.

한편, 뮤온이 핵력을 매개하지 않는다는 점에 착안하여, 1942년 일본의 사카타 쇼이치, 타니카와 야스유키, 이노우에 켄은 유카와의 중간자(파이 메손)가 붕괴하여 뮤온이 생성된다는 2중간자설을 제창했다. 1947년 파월이 파이 메손을 발견하고 그 붕괴 과정을 관찰하면서, 유카와의 중간자설과 사카타 등의 2중간자설이 옳다는 것이 증명되었다(실제로는 반파이 중간자가 뮤온으로 붕괴한다).

이후 가속기 실험을 통해 더 많은 종류의 메손들이 발견되면서, 뮤 메손(뮤온)은 파이 메손을 포함한 다른 모든 메손들과 근본적으로 다르다는 것이 명확해졌다. 뮤온은 파이 메손이나 다른 메손들과 달리 핵력(강한 상호작용)의 영향을 받지 않았으며, 붕괴할 때 전자(또는 양전자)와 함께 중성미자와 반중성미자를 모두 방출하는 독특한 특성을 보였다.

1970년대에 확립된 입자 물리학의 표준 모형에서는 이러한 차이점을 명확히 설명한다. 뮤온을 제외한 모든 메손은 쿼크와 반쿼크로 이루어진 강입자로 분류되어 핵력의 영향을 받는다. 반면, 뮤온은 전자와 같이 더 이상 쪼갤 수 없는 기본 입자인 렙톤으로 분류되며, 쿼크 구조를 가지지 않는다. 따라서 뮤온은 쿼크 모형에서 정의하는 '메손'이 아니었다.

이러한 이해의 변화에 따라 '뮤 메손'이라는 용어는 폐기되고, 현대적인 용어인 뮤온(muon)으로 대체되었다. '뮤 메손'은 이제 역사적인 명칭으로만 사용된다. 뮤온이 핵 상호작용과 무관한 단순한 '무거운 전자'라는 사실은 당시 물리학계에 큰 놀라움을 안겨주었으며, 노벨상 수상자 I. I. 라비는 "Who ordered that?eng"(누가 그걸 주문했나?kor)라는 유명한 말을 남기기도 했다.[6]

한편, 뮤온은 특수 상대성 이론의 예측을 실험적으로 검증하는 데 중요한 역할을 했다. 1941년의 로시-홀 실험에서는 대기 상층부에서 생성된 뮤온이 지표면에 도달하는 현상을 통해 시간 지연 (또는 길이 수축) 효과를 처음으로 관측했다.[7]

일본에서는 전력중앙연구소 시설(지바현 아비코시) 내에 지구로 들어오는 뮤온을 관측하는 시설 "NEWCUT LAB"이 설치되어 운영 중이다(전력중앙연구소 외 도쿄 대학, NEC, 헝가리 과학 아카데미 공동 사업).[48]

2. 2. 중간자 혼동과 렙톤 분류

칼 데이비드 앤더슨과 세스 네더마이어가 1936년 우주선 연구 중 발견한 새로운 입자는 질량이 전자보다 무겁고 양성자보다 가벼웠기 때문에, 처음에는 "중간"을 뜻하는 그리스어 접두사 ''meso-''를 붙여 ''메소트론''(μεσοτρόνιο|메소트로니오grc)이라고 불렸다.[3] 이는 유카와 히데키가 핵력을 매개할 것으로 예측했던 중간자(meson)와 질량이 비슷했기 때문에[4], 발견 초기에는 많은 과학자들이 이 메소트론을 유카와의 입자로 여겼다. 닐스 보어와 같은 일부 학자들은 이를 "유콘"이라고 부르기도 했다.그러나 1942년, 일본의 사카타 쇼이치, 타니카와 야스유키, 이노우에 켄은 유카와의 중간자와 당시 발견된 메소트론(뮤 입자)은 서로 다른 입자이며, 중간자가 붕괴하여 뮤 입자가 된다는 2중간자설을 제창했다.

1946년 이탈리아 로마에서 마르첼로 콘베르시, 오레스테 피키오니, 에토레 판치니가 수행한 실험은 메소트론이 원자핵과 거의 상호작용하지 않는다는 것을 보여주었다. 이는 핵력을 매개해야 하는 유카와의 입자와는 다른 성질이었다. 루이스 월터 앨버레즈는 이 실험을 "현대 입자 물리학의 시작"이라고 평가했다.[5] 마침내 1947년, 세실 파월 등이 우주선 연구를 통해 유카와가 예측했던 실제 핵력 매개 입자인 파이 중간자(파이온)를 발견하면서, 유카와의 이론과 사카타 등의 2중간자설이 옳다는 것이 증명되었다.

두 종류의 '중간 질량' 입자가 발견되면서 구분이 필요해졌다. 기존의 메소트론은 그리스 문자 뮤(μ)를 따 뮤 중간자(mu meson)로 이름이 바뀌었고, 새로 발견된 유카와의 입자는 파이 중간자(pi meson)로 명명되었다. 더 넓은 의미의 '메손'이라는 용어는 전자와 핵자 사이의 질량을 가진 입자들을 통칭하게 되었다.

하지만 이후 가속기 실험들을 통해 뮤 중간자는 파이 중간자를 포함한 다른 모든 종류의 중간자들과 근본적으로 다르다는 것이 명확해졌다. 뮤 중간자는 파이 중간자와 달리 핵력(강한 상호작용)의 영향을 받지 않았고, 붕괴 시 전자와 함께 중성미자 및 반중성미자를 방출하는 등, 다른 중간자들과는 다른 붕괴 양상을 보였다.

1970년대에 확립된 입자 물리학의 표준 모형에서는 입자를 구성하는 기본 입자인 쿼크의 존재를 바탕으로 입자를 분류한다. 이 모형에 따르면, '메손'은 쿼크와 반쿼크 하나씩으로 이루어진 강입자로 정의된다. 파이 중간자를 비롯한 대부분의 중간자들이 이 정의에 부합하며 핵력의 영향을 받는다. 반면, 뮤 중간자는 쿼크로 이루어지지 않은, 전자와 같은 기본 입자인 렙톤으로 분류되었다. 즉, 뮤 중간자는 이름과 달리 실제로는 중간자가 아니었던 것이다.

이러한 이해에 따라 '뮤 중간자'라는 용어는 더 이상 사용되지 않게 되었고, 오늘날에는 뮤온(muon)이라는 이름으로 불린다. 뮤온이 핵력과 무관한 단순한 '무거운 전자'라는 사실이 밝혀졌을 때, 물리학계는 상당한 충격을 받았으며, 노벨상 수상자인 I. I. 라비는 이 예상치 못한 발견에 대해 "Who ordered that?영어"라는 유명한 말을 남겼다.[6] 뮤온은 전자와 유사한 성질을 가진 렙톤의 일종으로 분류되었고, 이 과정에서 핵력에 의한 강한 상호작용을 하지 않는 소립자를 가리키는 '렙톤'이라는 개념이 명확히 정립되었다.

3. 성질

뮤온은 전자와 유사한 성질을 가지지만 질량이 훨씬 큰 기본 입자이다. 음전하를 띠고 스핀은 1/2이며, 질량은 전자의 약 207배에 달하고 평균 수명은 약 2.2 마이크로초이다.[1] 이러한 기본적인 물리적 특성은 뮤온을 다른 렙톤과 구별 짓는 중요한 요소이다.

뮤온은 불안정한 입자로, 약한 상호작용을 통해 붕괴한다. 가장 흔한 붕괴 과정에서는 뮤온이 전자 하나와 두 종류의 중성미자(전자 반중성미자와 뮤온 중성미자)로 변환된다. 이 붕괴 현상은 입자 물리학의 표준 모형을 검증하는 데 중요한 역할을 한다. 특히, 뮤온 붕괴 실험은 표준 모형의 핵심 상수 중 하나인 페르미 결합상수를 매우 정밀하게 측정하는 주요 방법으로 활용된다.[13][14]

뮤온은 렙톤 입자군의 일원으로, 전자, 타우 입자와 함께 세 세대 구조를 이룬다. 이 중 뮤온은 2세대에 속하며, 1세대인 전자보다는 무겁고 3세대인 타우 입자보다는 가볍다.

3. 1. 기본 성질

뮤온(μ⁻)은 전자와 동일한 음(-)의 전하를 가지며, 스핀은 1/2이다. 정지 질량은 105.6 MeV/c²로, 전자의 약 207배에 해당하며, 약 0.11 원자 질량 단위와 같다.[14] 뮤온의 평균 수명은 약 2.2 마이크로초(정확히는 2.1969811 ± 0.0000022 μs)이다.[1] 뮤온과 그 반입자인 반뮤온(μ⁺)의 수명은 매우 정밀하게 측정했을 때 동일하다는 것이 확인되었다.[11]뮤온은 불안정한 입자로, 약한 상호작용을 통해 붕괴한다. 전자와 중성미자보다는 무겁지만 다른 무거운 입자들보다는 가볍다. 가장 일반적인 붕괴 방식(전체 붕괴의 99.9% 이상 차지)은 '미셸 붕괴'라고 불리며, 다음과 같다.

이 붕괴 과정에서는 렙톤 수와 전하가 보존된다. 예를 들어, 뮤온이 붕괴할 때 생성되는 중성미자 중 하나는 반드시 뮤온 타입(뮤온 중성미자)이어야 하고, 다른 하나는 전자 타입(전자 반중성미자)이어야 한다. 또한 전하 보존을 위해 생성 입자 중 하나는 뮤온과 같은 전하를 가진 전자여야 한다. 때로는 이 기본 입자들 외에 광자 쌍이나 전자-양전자 쌍과 같이 전하가 없고 스핀이 0인 입자가 추가로 생성되기도 한다.

뮤온 붕괴는 약한 상호작용의 중요한 특징인 패리티 비보존을 보여주는 대표적인 예이다. 붕괴 시 방출되는 전자(또는 양전자)는 뮤온의 스핀 방향에 대해 특정 방향으로 더 많이 방출되는 비대칭성을 보인다. 이는 베타 붕괴에서 관측되는 현상과 유사하다.

뮤온 붕괴 실험은 표준 모형의 중요한 상수인 페르미 결합상수(GF)를 매우 정밀하게 측정하는 데 사용된다.[13][14] 뮤온 붕괴에서 방출되는 전자의 에너지 및 각도 분포(미셸 매개변수로 기술됨)는 표준 모형 이론으로 정확하게 예측되며, 실험 결과와의 비교를 통해 약한 상호작용의 시공간 구조를 검증할 수 있다. 현재까지 실험 결과는 표준 모형의 예측과 잘 일치한다.

뮤온은 전자, 타우 입자(τ)와 함께 렙톤의 세 세대 구조를 이룬다. 뮤온은 2세대에 속하며, 1세대인 전자보다는 무겁고 3세대인 타우 입자보다는 가볍다.

3. 2. 붕괴

뮤온은 불안정한 기본 입자로, 전자나 중성미자보다는 무겁지만 다른 모든 물질 입자보다는 가볍다. 뮤온의 평균 수명은 약 2.2 μs이며,[1] 정지 질량은 105.6 MeV/c² (전자의 약 206.7배)이다. 전하는 전자와 같은 음(-)전하를 가지며, 1/2의 스핀을 갖는다. 뮤온은 약한 상호작용을 통해 붕괴한다.뮤온 붕괴 실험은 표준 모형의 중요한 변수인 페르미 결합상수를 측정하는 가장 정확한 방법 중 하나이다. 이는 뮤온 붕괴의 99.9% 이상이 전자, 전자 반중성미자, 뮤온 중성미자로 이루어지기 때문이다.

붕괴 과정에서는 렙톤 수가 보존된다 (매우 드문 즉각적인 중성미자 진동이 없는 한). 따라서 뮤온()이 붕괴할 때는 뮤온 중성미자()와 전자 반중성미자()가 생성되어야 한다. 또한 전하가 보존되어야 하므로, 항상 뮤온과 같은 전하를 가진 전자()가 생성된다. 따라서 모든 뮤온은 최소한 전자 하나와 중성미자 두 개로 붕괴한다. 때로는 이러한 필수 입자 외에 순전하가 없고 스핀이 0인 다른 입자(예: 광자 쌍 또는 전자-양전자 쌍)가 추가로 생성되기도 한다.

가장 일반적인 뮤온 붕괴 방식은 미셸 붕괴(루이 미셸의 이름을 딴)라고 불리며, 가장 간단한 형태이다. 뮤온은 전자, 전자 반중성미자, 뮤온 중성미자로 붕괴한다. 반입자인 반뮤온()은 양전자(), 전자 중성미자(), 반뮤온 중성미자()로 붕괴한다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

뮤온의 평균 수명()은 2.1969811(22) μs이다.[1] 뮤온과 반뮤온의 수명이 같다는 사실은 104분의 1 이상의 정밀도로 확인되었다.[11]

운동학적으로는 가능하지만 표준 모형에서는 렙톤 맛깔 보존 법칙에 의해 사실상 금지된 붕괴 모드도 있다. 예를 들면 다음과 같다.

중성미자가 질량을 가지고 중성미자 진동을 한다는 점을 고려하면, 표준 모형 내에서도 와 같은 붕괴가 이론적으로는 가능하다(예: 가상의 뮤온 중성미자가 전자 중성미자로 진동). 하지만 이 확률은 극히 희박하여(1050번의 뮤온 붕괴 중 1번 미만), 실험적으로 관측하는 것은 불가능하다. 만약 이러한 금지된 붕괴 모드가 관측된다면, 이는 표준 모형 너머의 새로운 물리학 이론에 대한 명확한 증거가 될 것이다. 1964년 이후 많은 실험에서 이러한 붕괴 모드의 분기율 상한선을 측정해왔다. MEG 실험에서 2009년부터 2013년까지 측정한 붕괴의 분기율 상한선은 4.2×10⁻¹³이다.[12]

페르미 황금률에 따르면 뮤온의 붕괴 폭()은 페르미 상수()의 제곱과 뮤온 질량()의 5제곱에 비례한다. 이는 사전트 법칙으로 알려져 있다.[13][14]

여기서 이고, 는 전자의 질량이다.[14]

뮤온 붕괴 시 방출되는 전자의 에너지 및 각도 분포는 미셸 매개변수라는 네 개의 값으로 기술된다. 이 매개변수들의 값은 표준 모형에 의해 정확하게 예측되므로, 뮤온 붕괴는 약력의 시공간 구조를 검증하는 좋은 실험이다. 현재까지 표준 모형의 예측과 다른 결과는 발견되지 않았다.

표준 모형에서 예측하는 미셸 매개변수에 따른 붕괴 분포는 다음과 같다.

여기서 는 전자에 전달되는 최대 에너지 비율, 는 뮤온의 편광 벡터 와 방출된 전자의 운동량 벡터 사이의 각도, 는 정방향으로 편광된 뮤온의 비율이다. 이 식을 전자 에너지()에 대해 적분하면, 딸 전자의 각도 분포는 다음과 같다.

각도()에 대해 적분하면, 전자 에너지 분포는 다음과 같다 ().

뮤온 붕괴 시 방출되는 전자는 뮤온의 스핀 방향과 반대 방향으로 방출되는 경향이 있다. 이는 약한 상호작용이 패리티 대칭성을 보존하지 않기 때문에 나타나는 현상이며, 패리티 비보존의 대표적인 예이다. 이는 우 실험에서 처음 증명된 것과 본질적으로 같은 원리이다. 표준 모형에서 모든 전하를 띤 렙톤은 약한 상호작용을 통해 붕괴하며, 마찬가지로 패리티 대칭을 위반한다.

뮤온은 전자, 타우 입자(타우온, τ)와 함께 렙톤의 3세대 구조를 이룬다.

3. 3. 뮤온 원자

뮤온은 일반적인 원자에는 나타나지 않는 기본 입자 중 하나이다.'''음전하'''를 띤 뮤온(μ⁻)은 일반 원자의 전자를 대체하여 이국적 원자의 일종인 '''뮤온 원자'''(muonic atom)를 형성할 수 있다. 과거에는 뮤-메식 원자(mu-mesic atom)라고도 불렸다. 뮤온은 전자보다 질량이 훨씬 크기 때문에(전자의 약 207배), 뮤온 원자 내에서 원자핵에 훨씬 더 가깝게 궤도를 돈다.

뮤온 수소 원자는 양성자 하나와 뮤온 하나로 이루어져 있다. 뮤온의 큰 질량 때문에 바닥 상태의 파동 함수가 일반 수소 원자의 전자보다 훨씬 좁은 영역에 국한되어, 원자의 크기가 매우 작다. 뮤온 수소의 분광 측정은 양성자 반경을 정밀하게 측정하는 데 중요한 역할을 했지만[15], 초기 측정 결과가 기존 전자 기반 측정값과 달라 소위 양성자 반경 퍼즐을 야기하기도 했다. 이 퍼즐은 이후 전자 수소를 이용한 측정의 정확도가 향상되면서 해결되었다.[16]

전자가 여러 개 있는 다전자 원자에서 전자 하나만 뮤온으로 대체될 경우, 원자의 전체 크기는 나머지 전자들에 의해 주로 결정되므로 거의 변하지 않는다. 그럼에도 불구하고, 뮤온의 궤도는 다른 전자들의 원자 궤도보다 훨씬 작으며 원자핵에 매우 가깝게 위치한다.

헬륨-4 원자핵(양성자 2개, 중성자 2개)에 뮤온 하나가 전자를 대체하여 결합하면 '''뮤온 헬륨'''(muonic helium)이 된다. 뮤온이 핵에 매우 가깝게 위치하기 때문에, 외부에는 전자 하나만 남게 된다. 이 구조는 마치 양성자 2개, 중성자 2개, 뮤온 1개로 이루어진 무거운 핵과 전자 1개로 구성된 헬륨의 동위원소처럼 보인다. 화학적으로 뮤온 헬륨은 원자가 전자가 하나뿐이므로, 불활성 기체인 헬륨보다는 수소 원자와 유사하게 행동하며 다른 원자와 화학 결합을 형성할 수 있다.[17][18][19]

음전하 뮤온이 중수소 원자핵과 결합한 '''뮤온 중수소'''(muonic deuterium) 원자는 뮤온 촉매 융합 과정에 참여할 수 있다. 뮤온은 한 중수소 분자 내에서 핵융합 반응을 촉진시킨 후, 새로 생성된 헬륨 핵에 포획되기 전에 다른 중수소 분자로 이동하여 추가적인 융합 반응을 유도할 수 있다. 이 과정은 뮤온이 붕괴하거나 헬륨 핵에 최종적으로 붙잡힐 때까지 연쇄적으로 일어날 수 있다.

일반 원자에 결합된 음전하 뮤온은 약한 상호작용을 통해 원자핵 안의 양성자에 흡수될 수 있으며, 이를 '''뮤온 포획'''(muon capture)이라고 한다. 이는 전자 포획과 유사한 과정으로 핵 변환을 일으킨다. 이 과정에서 양성자는 중성자로 변하고 뮤온 중성미자가 방출된다.

반면, 양전하를 띤 반뮤온(μ⁺)은 일반 물질 내에서 멈추면 양전하를 띤 양성자와의 전기적 반발력 때문에 핵에 포획되지 않는다. 대신, 주위의 전자 하나와 결합하여 '''뮤오니움'''(Muonium, Mu)이라는 이국적 원자를 형성한다. 뮤오니움에서 반뮤온은 마치 원자핵처럼 행동한다. 반뮤온의 질량은 양성자의 약 1/9이므로, 뮤오니움은 수소의 가벼운 동위원소로 간주될 수 있다. 전자의 질량은 뮤온이나 양성자에 비해 매우 작기 때문에, 뮤오니움의 환산 질량과 보어 반지름은 수소의 그것과 매우 유사하다. 따라서 뮤오니움은 화학적으로 프로튬, 듀테륨, 트리튬과 같은 수소 동위원소처럼 행동하는 단명 "원자"로 취급될 수 있다.

양(+) 뮤온과 음(-) 뮤온 모두 반대 전하를 띤 파이온과 결합하여 짧은 시간 동안 존재하는 '''파이-뮤 원자'''(pion-muon atom)를 형성할 수도 있다. 이러한 원자는 1970년대 브룩헤븐 국립 연구소와 페르미 국립 가속기 연구소에서 수행된 실험에서 관찰되었다.[20][21]

4. 뮤온 생성

뮤온은 주로 자연적으로 우주선이 지구 대기와 상호작용하는 과정에서 생성된다. 고에너지 양성자와 같은 우주선 입자가 대기 상층부의 원자핵과 충돌하면 파이온과 같은 불안정한 입자들이 만들어진다.[8] 이 파이온들은 매우 짧은 시간 안에 붕괴하여 뮤온과 뮤온 중성미자를 생성한다. 이렇게 생성된 뮤온은 높은 에너지를 가지고 지구 표면으로 도달하며, 1 제곱미터당 1분 동안 약 10,000개가 관측될 정도로 흔하다.[9]

입자 가속기를 이용해서 인공적으로 뮤온을 만들 수도 있다. 양성자와 같은 입자를 가속시켜 표적 물질에 충돌시키면 파이온이 생성되고, 이 파이온이 붕괴하면서 뮤온 빔을 얻을 수 있다. 이 방법은 ''g''−2 실험 등 다양한 입자 물리학 연구에 활용된다.[10]

4. 1. 우주선

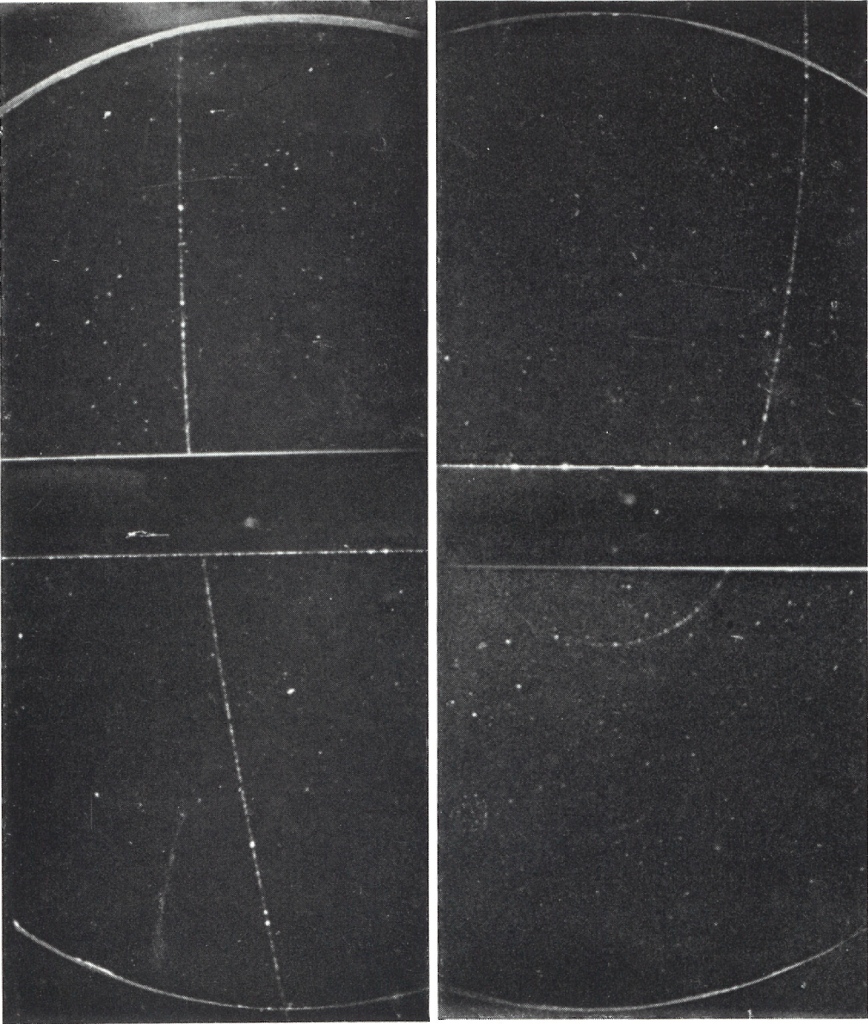

뮤온은 1936년 칼 데이비드 앤더슨과 그의 제자 세스 네더마이어가 캘리포니아 공과대에서 우주 방사선(우주선)을 연구하던 중 처음 발견했다.[3] 앤더슨은 자기장 속에서 입자들의 궤적을 관찰하던 중, 전자나 양성자와는 다르게 휘는 입자를 발견했다. 이 입자는 음전하(-)를 띠고 있었고, 같은 속도의 전자보다는 덜 휘고 양성자보다는 더 많이 휘었다. 이를 통해 이 입자는 전자와 전하량은 같지만 질량은 전자보다 무겁고 양성자보다는 가벼울 것이라고 추정되었다. 앤더슨은 이 입자에 '중간'을 뜻하는 그리스어 접두사 ''meso-''를 붙여 '메소트론'(μεσοτρόν|메소트론grc)이라고 이름 지었다. 뮤온의 존재는 1937년 J. C. 스트리트와 E. C. 스티븐슨의 구름 상자 실험을 통해 확인되었다.[3]

같은 해인 1937년, 일본 이화학연구소의 니시나 요시오, 다케우치 마사시, 이치미야 토라오 그룹 역시 윌슨 안개 상자 실험을 통해 독립적으로 뮤온의 궤적을 포착했다.[43] 논문 제출 순서는 네더마이어와 앤더슨(1937년 3월 30일)[44], 이화학연구소 그룹(8월 28일), 스트리트와 스티븐슨(10월 6일)[45] 순이었다.[46][47] 이듬해 니시나 그룹은 궤적의 곡률 분석을 통해 뮤온의 질량을 전자 질량의 (180±20)배로 상당히 정확하게 측정했는데, 이는 현재 알려진 값과 거의 일치한다.

지구 표면에서 관측되는 뮤온은 직접 우주에서 오는 것이 아니라, 우주선이 지구 대기 상층부의 원자핵과 충돌할 때 발생하는 2차 입자이다.[8] 이 충돌 과정에서 주로 파이온(π)이라는 입자가 생성된다. 파이온은 수명이 매우 짧아 생성된 후 비교적 짧은 거리(수 미터) 내에서 곧바로 뮤온(μ)과 뮤온 중성미자(νμ)로 붕괴한다. 이렇게 생성된 뮤온은 원래 우주선 양성자가 날아오던 방향을 따라 광속에 가까운 매우 빠른 속도로 지표면을 향해 이동한다.

뮤온 자체의 평균 수명은 약 2.2 마이크로초(μs)로 매우 짧다. 만약 특수 상대성 이론의 효과가 없다면, 광속에 가깝게 움직인다 해도 평균적으로 약 456m 정도밖에 이동하지 못하고 붕괴해야 한다(지구에서 볼 때). 하지만 실제로는 대기 상층부(수십 km 상공)에서 생성된 뮤온이 지표면에서도 다수 관측된다. 이는 특수 상대성 이론의 시간 팽창 효과 때문이다. 빠르게 움직이는 뮤온의 시간은 외부 관찰자(지구)의 시간보다 훨씬 느리게 흐르므로, 지구의 관점에서 보면 뮤온의 수명이 늘어난 것처럼 보여 지표면까지 도달할 수 있는 것이다. 반대로 뮤온의 관성 좌표계에서 보면, 자신의 수명은 그대로지만 빠른 속도 때문에 대기의 두께와 지표면까지의 거리가 길이 수축 효과로 인해 매우 짧아져 충분히 도달할 수 있게 된다. 두 효과는 모두 빠른 뮤온이 먼 거리를 이동하는 현상을 동등하게 설명한다. 이 현상은 1941년 로시-홀 실험을 통해 처음으로 실험적으로 검증되었다.[7]

> 분당 약 10,000개의 뮤온이 지구 표면의 매 제곱미터에 도달한다. 이 하전 입자는 상층 대기에서 우주선이 분자와 충돌하여 생성되는 부산물이다. 상대론적 속도로 이동하는 뮤온은 다른 원자의 흡수 또는 편향으로 인해 감쇠하기 전에 수십 미터 깊이의 암석 및 기타 물질을 관통할 수 있다.[9]

뮤온은 중성미자처럼 물질과 상호작용을 잘 하지 않아 투과력이 매우 높다. 이 때문에 수단 2 검출기처럼 700m 깊이의 지하와 수중에서도 뮤온이 검출될 수 있으며, 이곳에서 자연적인 배경 이온화 방사선의 주요 부분을 형성한다. 우주선에서 유래한 뮤온은 생성 과정의 특성상 특정 방향으로 향하는 경향이 있다.

위에서 설명한 동일한 핵 반응(즉, 강입자-강입자 충돌로 파이온 빔을 생성하고, 이것이 짧은 거리에서 뮤온 빔으로 붕괴하는 과정)은 입자 물리학자들이 뮤온 빔을 생성하는 데 사용된다. 이렇게 만들어진 뮤온 빔은 뮤온 ''g''−2 실험과 같은 정밀 측정 실험에 사용된다.[10]

일본 전력중앙연구소는 지바현 아비코시 시설 내에 우주선 뮤온 관측 시설인 "NEWCUT LAB"을 운영하고 있다. 이는 전력중앙연구소 외에 도쿄 대학, NEC, 헝가리 과학 아카데미 등이 참여하는 공동 연구 사업이다.[48]

4. 2. 인공 생성

(내용 없음 - 주어진 원본 소스에는 '인공 생성'에 해당하는 내용이 없습니다.)5. 비정상 자기 쌍극자 모멘트

비정상 자기 쌍극자 모멘트는 실험으로 관측된 자기 쌍극자 모멘트 값과 디랙 방정식으로 예측된 이론값 사이의 차이를 말한다. 이 값의 측정과 예측은 QED 정밀 검증에서 매우 중요하다. 브룩헤이븐 국립 연구소의 E821 실험[22]과 페르미랩의 뮤온 g-2 실험은 뮤온이 일정한 외부 자기장 속 저장 링을 돌 때 뮤온 스핀이 어떻게 세차 운동하는지를 연구했다. 뮤온 g-2 협력 연구팀은 2021년에 다음과 같은 실험 결과를 보고했다.[23]

: ''a'' = (''g''-2)/2 = 0.00116592061(41).

뮤온의 비정상 자기 모멘트 값에 대한 이론적 예측은 크게 세 부분으로 구성된다.

: ''a''''μ''SM = ''a''''μ''QED + ''a''''μ''EW + ''a''''μ''had.

뮤온과 전자의 g-인자 차이는 질량 차이에서 비롯된다. 뮤온은 전자보다 질량이 훨씬 크기 때문에, 현재 정밀도 수준에서는 표준 모형의 약한 상호작용이나 하드론과 관련된 효과가 뮤온의 비정상 자기 쌍극자 모멘트 계산에 중요하게 기여한다. 반면, 전자의 경우에는 이러한 효과들이 상대적으로 덜 중요하다. 뮤온의 비정상 자기 쌍극자 모멘트는 초대칭성과 같이 표준 모형 너머의 새로운 물리학 이론에서 예측하는 효과에도 민감하게 반응한다. 이런 이유로 뮤온의 비정상 자기 쌍극자 모멘트는 QED 자체를 검증하기보다는 표준 모형을 넘어서는 새로운 물리학을 탐구하는 데 주로 사용된다.[24] 뮤온 ''g''−2 실험은 E821 실험에서 사용된 자석을 이용하여 페르미랩에서 진행 중인 새로운 실험으로, 이 측정의 정밀도를 더욱 향상시키는 것을 목표로 한다.[25]

2020년, 170명의 물리학자로 구성된 국제 연구팀은 뮤온의 비정상 자기 모멘트에 대한 이론적 예측값을 가장 정확하게 계산하여 발표했다.[26][27]

뮤온 g-2 실험은 페르미 국립 가속기 연구소에서 뮤온의 비정상 자기 쌍극자 모멘트를 0.14 ppm의 정밀도로 측정하여 표준 모형을 정밀하게 검증하는 입자 물리학 실험이다.[28][29] 이 실험은 기존에 알려지지 않은 완전히 새로운 입자의 존재 가능성에 대한 단서를 제공할 수도 있다.[31]

2021년, 뮤온 g−2 실험팀은 첫 번째 결과를 발표했는데, 이는 실험값과 이론값 사이의 차이를 4.2 표준편차까지 증가시켰다.[32] 이는 표준 모형의 예측과 실험 결과 사이에 통계적으로 유의미한 차이가 있을 수 있음을 시사한다.

6. 전기 쌍극자 모멘트

현재 뮤온의 전기 쌍극자 모멘트에 대한 실험적 제한은 |''d''''μ''| < 1.9 × 10-19 e·cm이다. 이 제한은 브룩헤이븐 국립연구소의 E821 실험에서 설정되었으며, 이는 표준 모형 예측보다 수십 배나 더 크다. 0이 아닌 뮤온 전기 쌍극자 모멘트의 관측은 CP 위반의 추가적인 원천을 제공할 것이다. 페르미 국립 가속기 연구소의 실험에서는 브룩헤이븐 제한보다 두 배의 정밀도 향상이 예상된다.

7. 뮤온의 이용

뮤온은 X선이나 감마선보다 물질을 훨씬 더 깊이 투과하는 성질을 가지고 있어, 두꺼운 물체나 큰 구조물을 영상화하는 데 유용하게 사용된다. 대표적인 예로 뮤온 단층 촬영술이 있으며, 이는 화물 컨테이너 내부의 핵 물질이나 폭발물 등을 탐지하는 데 활용된다.[33] 이러한 영상 기술은 피라미드 내부[35][36]나 화산 내부 구조를 조사하고, 후쿠시마 원전[38][39]과 같이 접근하기 어려운 시설의 상태를 파악하는 데에도 적용되고 있다.

또한 뮤온은 중간자 공장이라 불리는 양성자 가속기 시설에서 생성되어 다양한 과학 연구에 활용된다. 소립자 및 원자핵물리학 연구는 물론, 뮤온 스핀 회전(μSR) 기법을 이용한 물성 물리학 및 물리화학 연구에도 사용된다. 이 외에도 뮤온 촉매 핵융합, 비파괴 원소 분석, 방사선 치료 등 여러 학문 분야에 걸친 응용 연구가 진행 중이다.

7. 1. 뮤온 방사선 및 단층 촬영술 (Muography)

뮤온은 X선이나 감마선보다 훨씬 더 깊이 침투하는 특성을 가지고 있다. 이 때문에 뮤온 영상 기술은 매우 두꺼운 물질이나 우주선을 이용하여 큰 물체를 촬영하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 보호된 핵 물질이나 폭발물, 기타 불법 물품을 탐지하기 위해 전체 화물 컨테이너를 촬영하는 상업용 뮤온 단층 촬영술이 활용되고 있다.[33]우주선에서 오는 뮤온을 이용한 투과 방사선 촬영 기술은 1950년대 오스트레일리아에서 터널의 상부 하중 깊이를 측정하기 위해 처음 사용되었다.[34] 1960년대에는 이집트 기자 대 피라미드 중 카프레 피라미드 내부에 숨겨진 방이 있는지 찾는 데 활용되었다.[35] 2017년에는 우주선 뮤온 관측을 통해 카프레 피라미드 내부에서 최소 30m 길이의 거대한 빈 공간을 발견했다는 보고가 있었다.[36]

2003년, 미국의 로스 알라모스 국립 연구소 과학자들은 '뮤온 산란 단층 촬영술'이라는 새로운 영상 기술을 개발했다. 이 기술은 밀봉된 드리프트 튜브 등을 사용하여 뮤온 입자의 입사 경로와 출사 경로를 모두 재구성하는 방식이다.[37] 이 기술 개발 이후 여러 회사에서 이를 활용하기 시작했다.

후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고 이후, 뮤온 기술은 사고 수습에도 활용되었다. 2014년 8월, Decision Sciences International Corporation은 도시바와 계약하여 후쿠시마 제1원자력 발전소의 원자로 상태를 파악하는 데 뮤온 추적 감지기를 사용하기로 했다.[38] 후쿠시마 다이이치 추적기는 몇 달간 뮤온 측정을 통해 원자로 노심의 분포를 파악할 것으로 기대되었다. 같은 해 12월, 도쿄전력(TEPCO)은 후쿠시마 원전 1호기(가장 심하게 손상되어 연료가 원자로 용기 밖으로 유출되었을 가능성이 있는 곳)에는 "뮤온 스캔 방식"을, 2호기에는 "뮤온 산란 방식"을 적용할 것이라고 발표했다.[39] 일본의 국제원자력폐로연구소(IRID)와 고에너지 가속기 연구기구(KEK)는 1호기에 적용할 기술을 "뮤온 침투 방식"이라 부르며, 이 방식은 뮤온이 특정 물질과 접촉할 때 파장을 변환시키는 1,200개의 광섬유를 이용한다.[40] 한 달간의 데이터 수집을 통해 원자로 내부에 남아있는 핵연료 잔해의 위치와 양을 밝히는 것을 목표로 했으며, 측정은 2015년 2월에 시작되었다.[41] 도쿄 대학 지진 연구소는 우주선에서 유래한 뮤온을 이용해 화산의 내부 구조를 영상화하는 뮤온 단층 촬영법 연구도 진행하고 있다.[49] 이 기술은 후쿠시마 원전의 원자로 상태 조사[50][51][52]나 기자 대피라미드 투시 조사[53] 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

뮤온은 이온 빔(입자선)의 일종으로, 전 세계 몇몇 중간자 공장(Meson Factory)이라고 불리는 양성자 가속기 시설에서 생성되어 활용된다. 소립자 및 원자핵 물리학 연구뿐만 아니라, 뮤온 스핀 회전 기법을 이용한 재료 과학, 물리 화학 연구 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있다. 또한, 뮤온 촉매 핵융합, 뮤온 포획 X선을 이용한 비파괴 원소 분석 등 학제 간 응용 연구도 이루어지고 있으며, 뮤온을 이용한 방사선 치료 연구도 진행 중이다.

7. 2. 초저속 뮤온 현미경

초저속 뮤온 현미경을 이용하여 시료를 확대하고 세부 구조를 볼 수 있게 한다.[54] 에너지가 매우 적게 분산되는 초저속 뮤온을 다시 가속시켜 만든 뮤온 마이크로빔은 파동과 같은 성질을 보인다. 이렇게 재가속된 뮤온이 파동이라는 사실은, 단결정 금 박막 시료를 사용한 실험에서 뮤온 회절 무늬를 얻어 양자 간섭성을 직접 증명함으로써 확인되었다. 이러한 뮤온의 파동적 성질을 이용해 물질을 관찰한다.7. 3. 기타 응용

뮤온은 이온 빔(입자선)의 형태로 활용되며, 전 세계 몇몇 중간자 공장(Meson Factory)이라 불리는 양성자 가속기 시설에서 얻을 수 있다. 이렇게 생성된 뮤온은 소립자 및 원자핵물리학 연구뿐만 아니라, 뮤온 스핀 회전(μSR) 기법을 이용한 물성 물리학, 물리화학 연구 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용된다. 더 나아가 뮤온 촉매 핵융합이나 μ-포획 엑스선을 이용한 비파괴 원소 분석과 같이 여러 학문 분야에 걸친 응용 연구도 진행 중이다. 뮤온을 이용한 방사선 치료 분야에 대한 연구도 이루어지고 있다.8. 한국에서의 연구 현황

(작성할 내용 없음)

참조

[1]

웹사이트

Leptons (e, mu, tau, ... neutrinos ...)

http://pdg.lbl.gov/2[...]

Particle Data Group

2013-01-12

[2]

논문

Review of Particle Physics

http://bib-pubdb1.de[...]

[3]

논문

New evidence for the existence of a particle of mass intermediate between the proton and electron

[4]

논문

On the interaction of elementary particles

http://web.ihep.su/d[...]

[5]

논문

Recent developments in particle physics

http://www.nobelpriz[...]

2017-07-17

[6]

뉴스

Who ordered the muon?

https://www.nytimes.[...]

2016-08-30

[7]

논문

APPLICATION OF GENERAL SEMANTICS TO THE NATURE OF TIME HISTORY

2018

[8]

서적

Experimentalphysik

Springer

2006

[9]

논문

Muons for peace: New way to spot hidden nukes gets ready to debut

2007-09

[10]

보도자료

Physicists announce latest muon g-2 measurement

http://www.bnl.gov/b[...]

Brookhaven National Laboratory

2009-11-14

[11]

논문

A New Measurement of the Positive Muon Lifetime

https://cds.cern.ch/[...]

[12]

arXiv

Search for the lepton flavour violating decay μμ+ → e+γ with the full dataset of the MEG experiment

2016-05

[13]

MSc

Muon Decay Width and Lifetime in the Standard Model

http://repository.su[...]

Sudan University of Science and Technology, Khartoum

2021-05-21

[14]

웹사이트

Einführung in das Standardmodell der Teilchenphysik - Sheet 10

https://www.uni-muen[...]

2021-05-21

[15]

논문

Proton Structure from the Measurement of 2S-2P Transition Frequencies of Muonic Hydrogen

http://doc.rero.ch/r[...]

[16]

논문

Progress on the proton-radius puzzle

[17]

논문

Kinetic Isotope Effects for the Reactions of Muonic Helium and Muonium with H2

2011-01-28

[18]

논문

Muonic alchemy: Transmuting elements with the inclusion of negative muons

[19]

논문

Electronic properties of atoms and molecules containing one and two negative muons

2013-05-10

[20]

논문

Detection of π−μ coulomb bound states

American Physical Society (APS)

1976-08-02

[21]

논문

Measurement of the rate of formation of pi-mu atoms in decay

American Physical Society (APS)

1982-04-19

[22]

웹사이트

The Muon g-2 Experiment Home Page

http://www.g-2.bnl.g[...]

G-2.bnl.gov

2012-01-06

[23]

논문

Measurement of the Positive Muon Magnetic Moment to 0.46 ppm

[24]

논문

Improved predictions for g−2 of the muon and {{mvar|α}}{{sup|QED}}(MZ2)

[25]

보도자료

Revolutionary muon experiment to begin with 3,200 mile move of 50 foot-wide particle storage ring

http://www.fnal.gov/[...]

2015-03-16

[26]

웹사이트

Physicists publish worldwide consensus of muon magnetic moment calculation

https://news.fnal.go[...]

2020-06-11

[27]

논문

The anomalous magnetic moment of the muon in the Standard Model

2020-12

[28]

main page

Muon {{mvar|g}} − 2 Experiment

http://muon-g-2.fnal[...]

Fermilab

2017-04-26

[29]

뉴스

Physicists Move One Step Closer to a Theoretical Showdown - The deviance of a tiny particle called the muon might prove that one of the most well-tested theories in physics is incomplete. + comment

https://www.nytimes.[...]

2023-08-10

[30]

논문

Muon g − 2: A review

https://linkinghub.e[...]

2022-01-22

[31]

논문

Muons' big moment could fuel new physics

2017-04-13

[32]

논문

Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.46 ppm

2021-04-07

[33]

웹사이트

Decision Sciences Corp

http://www.decisions[...]

2015-02-10

[34]

논문

Cosmic rays measure overburden of tunnel

1955-07-01

[35]

논문

Search for hidden chambers in the pyramids using cosmic rays

[36]

저널

Discovery of a big void in Khufu's Pyramid by observation of cosmic-ray muons

[37]

저널

Radiographic imaging with cosmic-ray muons

[38]

보도자료

Decision Sciences awarded Toshiba contract for Fukushima Daiichi Nuclear Complex project

http://www.decisions[...]

Decision Sciences

2014-08-08

[39]

웹사이트

Tepco to start "scanning" inside of Reactor 1 in early February by using muons

http://fukushima-dia[...]

2015-01-00

[40]

웹사이트

Muon measuring instrument production for "muon permeation method" and its review by international experts

http://irid.or.jp/en[...]

[41]

웹사이트

Muon scans begin at Fukushima Daiichi

http://www.fukuleaks[...]

2015-02-03

[42]

간행물

J. Phys. G 37, 075021 (2010)

http://pdg.lbl.gov

[43]

저널

New Evidence for the Existence of a Particle Intermediate Between the Proton and Electron

[44]

저널

Note on the Nature of Cosmic-Ray Particles

[45]

저널

New Evidence for the Existence of a Particle of Mass Intermediate Between the Proton and Electron

[46]

서적

日本における中間子論の発展

1980-10-00

[47]

서적

素粒子の世界を拓く

[48]

뉴스

飛来素粒子を精密測定/東大など 建築物や火山を透視

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2018-12-30

[49]

뉴스

東大地震研:浅間山の 内部構造再現 素粒子使い立体的に

https://web.archive.[...]

毎日新聞

2010-03-09

[50]

웹사이트

Muon scans confirm complete reactor meltdown at Fukushima

http://www.extremete[...]

[51]

웹사이트

Muon scans confirm complete reactor meltdown at Fukushima Reactor #1

http://themillennium[...]

[52]

웹사이트

Our Next Two Steps for Fukushima Daiichi Muon Tomography

http://permalink.lan[...]

[53]

웹사이트

宇宙線の観測(ミューオンラジオグラフィ)によりエジプト・クフ王のピラミッドの中心部に未知の巨大空間を発見!

https://www.jst.go.j[...]

名古屋大学

2017-11-06

[54]

웹사이트

高輝度ミュオンマイクロビームによる透過型ミュオン顕微鏡イメージング

http://slowmuon.kek.[...]

[55]

저널

CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010

http://physics.nist.[...]

2010-11-13

[56]

저널

Review of Particle Physics

http://pdg8.lbl.gov/[...]

2012

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com