바버라 매클린톡

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

바버라 매클린톡은 1902년 미국에서 태어난 유전학자이다. 옥수수 세포유전학 연구를 통해 염색체 지도 작성, 감수 분열 중 염색체 교차와 유전 형질 재조합의 연관성 증명 등의 업적을 이루었다. 특히 1940년대 옥수수 유전자의 이동과 조절 현상을 발견하여 '조절 요소' 개념을 제시했으나, 당시에는 널리 이해받지 못했다. 이후 트랜스포존 연구의 선구자로 인정받아 1983년 노벨 생리학·의학상을 수상했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이론생물학자 - 르네 톰

프랑스 수학자 르네 톰은 코보디즘 이론으로 다양체 분류에 기여하여 필즈상을 수상하고, 특이점 이론의 일부인 카타스트로프 이론을 창시했으며, 이후 생물학, 철학, 인식론 등으로 연구 분야를 넓혀 아리스토텔레스 철학을 연구하고 "반이오물리학"을 주창했다. - 이론생물학자 - 리처드 르원틴

리처드 르원틴은 미국의 진화생물학자이자 유전학자로, 집단 유전학, 인간 유전적 다양성, 과학의 사회적 함의에 대한 연구에 기여했으며, 특히 인종 개념에 대한 비판적 시각을 제시하고 사회적 구성물로서의 인종 개념에 대한 논의를 촉발했다. - 미주리 대학교 교수 - 소스타인 베블런

소스타인 베블런은 다윈주의와 제도주의 경제학을 바탕으로 진화 경제학을 발전시키고, 과시적 소비와 사업과 산업의 구분을 통해 자본주의 사회를 분석한 미국의 경제학자이자 사회학자이다. - 미주리 대학교 교수 - 아서 옹켄 러브조이

아서 옹켄 러브조이는 독일 출신 미국 철학자이자 사상사 연구의 선구자로, 하버드 대학교에서 철학 박사 학위를 받았고 스탠퍼드 대학교와 존스 홉킨스 대학교에서 철학을 가르쳤으며, 실용주의와 상대성 이론에 비판적이었고 《존재의 대연쇄》를 통해 학계에 큰 영향을 미쳤으며 매카시즘에 반대한 사회 운동가였다. - 여자 생물학자 - 레이철 카슨

레이철 카슨은 해양 생물학자이자 작가, 환경 운동가로, 저서 《침묵의 봄》을 통해 살충제의 유해성을 알리고 환경 운동에 기여했으며, DDT 사용 금지 운동과 미국 환경 보호국 설립에 영향을 미쳤다. - 여자 생물학자 - 린 마굴리스

린 마굴리스는 세포 내 공생설을 제안하고 가이아 이론을 지지하며 5계 분류 체계를 옹호하며 공생이 진화의 주요 원동력이라고 주장한 미국의 생물학자이다.

2. 생애

바버라 매클린톡은 1902년 6월 16일 코네티컷주 하트퍼드에서 태어났다.[2] 어린 시절부터 독립적인 성향을 보였으며, 브루클린의 에라스무스 홀 고등학교(Erasmus Hall High School)를 1919년에 졸업하고 같은 해 코넬 대학교(Cornell University) 농과대학에 입학했다.

코넬 대학교에서 식물학을 전공하여 1923년 학사 학위를, 이후 1925년과 1927년에 각각 석사와 박사 학위를 취득했다. 대학원 시절부터 옥수수를 이용한 세포유전학 연구에 몰두하여, 옥수수 염색체의 형태를 밝히고 시각화하는 기술을 개발했다. 1931년에는 동료 해리엇 크레이턴과 함께 감수 분열 중 염색체 교차가 유전 형질의 재조합과 물리적으로 연관되어 있음을 실험적으로 증명하는 중요한 연구 결과를 발표했다.[27][28]

박사 학위 취득 후, 미국 국립 연구위원회 등의 지원을 받아 코넬 대학교, 미주리 대학교, 그리고 캘리포니아 공과대학교 등에서 연구를 이어갔다. 1931년부터 루이스 스태들러와 함께 X선을 이용한 돌연변이 연구를 수행하며 고리 염색체를 발견하고 염색체 끝부분(텔로미어)의 중요성을 인식했다. 1936년부터 1941년까지 미주리 대학교에서 조교수로 재직하며 X선 조사 후 염색체의 파손-융합-다리 순환 메커니즘을 밝혀냈다.

1941년 콜드 스프링 하버 연구소로 자리를 옮겨 평생 연구에 몰두했다. 이곳에서 옥수수 반점 연구를 통해 유전자의 위치가 고정되어 있지 않고 이동할 수 있다는 혁명적인 발견, 즉 전위인자(transposable element, 당시에는 조절 요소(controlling elements)라고 불림)의 존재를 증명했다. 이러한 업적을 인정받아 1944년 여성으로는 세 번째로 국립 과학 아카데미 회원으로 선출되었고,[2] 1945년에는 미국 유전학회(Genetics Society of America) 최초의 여성 회장이 되었다. 그녀의 전위인자 연구는 발표 당시에는 학계에서 받아들여지지 않았으나, 수십 년 후 분자생물학의 발달로 그 중요성이 재조명되었고, 이 공로로 1983년 노벨 생리학·의학상을 단독 수상했다.

노벨상 수상 이후에도 콜드 스프링 하버 연구소에서 연구 활동을 계속했으며, 1992년 9월 2일 뉴욕 헌팅턴에서 90세의 나이로 세상을 떠났다.[13] 평생 독신으로 지냈으며 자녀는 없었다.

2. 1. 어린 시절

바버라 매클린톡은 1902년 6월 16일 코네티컷주 하트퍼드에서 태어났다.[39] 본명은 엘리너 매클린톡(Eleanor McClintock)이었으나, 어릴 적 "여성스럽고 섬세한" 이름이 그녀의 담대한 성품과 어울리지 않는다고 생각한 부모에 의해 "바버라(Barbara)"로 이름이 바뀌었다. 아버지는 동종요법 의사인 토마스 헨리 매클린톡(Thomas Henry McClintock)이었고, 어머니는 피아노 교사인 사라 핸디 매클린톡(Sara Handy McClintock)이었다.[2][39] 토마스는 영국 이민자의 후손이었고, 사라는 뉴잉글랜드 출신이었다. 바버라는 네 자녀 중 셋째로, 위로는 두 언니 마조리(Marjorie, 1898년생)와 미뇽(Mignon, 1900년생)이 있었고, 아래로는 남동생 맬컴 라이더(Malcolm Rider, "톰"이라고 불림, 바버라보다 18개월 아래)가 있었다.[44]

매클린톡은 어릴 적부터 매우 독립적인 아이였으며, 이러한 성향을 스스로 "혼자 있을 수 있는 능력"이라고 여겼다. 가족들은 그녀를 외톨이 기질이 있으면서도 독립적이었고, "혼자서 무엇이든 할 수 있는 아이"로 기억했다.[45][39] 그녀는 어린 시절부터 사내아이들과 어울려 노는 것을 좋아했으며, 이는 사춘기 이후에도 계속되었다.[45] 아버지와는 가까웠지만, 어머니와는 어릴 때부터 어려운 관계를 가졌다.[18]

아버지 토마스가 의과대학 졸업 직후 결혼하여 수입이 적었고, 어머니도 피아노 교사로 일하느라 집을 비우는 시간이 많아 바버라는 혼자 있는 시간이 많았다.[39] 남동생이 태어난 후, 아버지의 경제적 부담을 덜기 위해 3살 무렵부터 학교에 입학하기 전까지 뉴욕 브루클린에 있는 이모 부부 집에서 살았다.[39] 이모 부부는 생선 장수를 했는데, 어린 바버라는 그 일을 도우며 "매우 즐거웠다"고 회상했다.[39]

1908년, 매클린톡 가족은 브루클린으로 이사했고, 바버라는 가족과 다시 함께 살게 되었다.[45] 부모는 아이들의 자율성을 매우 중시하여, 학교에 숙제를 내지 말라고 요청하거나, 남자아이들과 어울리는 바버라를 지지했으며, 심지어 학교 가기 싫다는 바버라의 1학기 무단결석을 허용하기도 했다.[39] 그녀는 어릴 때부터 집중력이 뛰어나 많은 책을 읽었고, 때로는 명상에 잠기기도 했다.[40]

바버라는 브루클린의 에라스무스 홀 고등학교(Erasmus Hall High School)에서 중등 교육을 마쳤다.[19] 그녀는 1919년에 조기 졸업했다. 고등학교 시절 과학에 대한 애정을 발견하고[19] 높은 학구열을 보이며 대학 진학을 강하게 희망했다.[45] 그러나 아버지 토마스가 제1차 세계 대전 군의관으로 참전하여 가계가 어려워졌고, 어머니 사라는 딸의 고학력이 결혼에 방해가 될 것을 우려하여 대학 진학을 반대했다.[40] 한때 직업 소개소에 취직하기도 했으나,[40] 전쟁에서 돌아온 아버지의 지지로 등록 직전에 허락을 받아 1919년 코넬 대학교(Cornell University)에 입학할 수 있었다.[40]

2. 2. 코넬 대학교

바버라 매클린톡은 1919년 에라스무스 홀 고등학교를 졸업하고 코넬 대학교 농과대학에 입학했다. 당시 어머니는 딸이 결혼하지 못할 것을 염려하여 대학 진학을 반대했지만, 아버지의 허락으로 입학할 수 있었다.[21][45][40] 가정 형편을 고려하여 농과대학을 선택했는데, 농장에서 일하는 대가로 등록금을 면제받을 수 있었기 때문이었다.

대학에서 매클린톡은 식물학을 전공했으며, 1학년 여학생 대표를 맡는 등 활발한 학생 활동을 했다.[40] 레스터 샤프(Lester Sharpe) 교수와 가까이 지내며 개인 교습을 받기도 했다. 학부 시절 성적은 뛰어나지 않았지만, 1921년 식물 재배학자이자 유전학자인 클로드 허치슨(Claude B. Hutchison) 교수의 유전학 강의를 들으며 큰 흥미를 느꼈다.[20] 1922년 허치슨 교수는 매클린톡의 재능을 알아보고 대학원생을 위한 유전학 강좌에 참여할 것을 권유했는데, 매클린톡은 훗날 이 전화가 자신의 진로를 결정했다고 회고했다.[21] 그녀는 1923년 학사(BSc) 학위를 취득했다.[40]

1924년부터는 연구와 병행하여 식물학 지도 교수로 활동했다. 당시 코넬 대학교에서는 여성이 유전학을 전공할 수 없었기 때문에, 1925년 석사 학위와 1927년 박사 학위는 공식적으로 식물학으로 받았다.[22] 대학원 시절, 매클린톡은 옥수수 세포유전학 연구를 위한 그룹을 조직했다. 이 그룹에는 찰스 버넘, 마커스 로즈(Marcus Rhoades), 조지 웰스 비들, 해리엇 크레이턴(Harriet Creighton) 등이 참여했으며, 식물 육종학과 학과장인 롤린스 에머슨(Rollins A. Emerson)의 지원을 받았다.[23][24] 조지 비들과 마커스 로즈는 평생의 친구가 되었다.

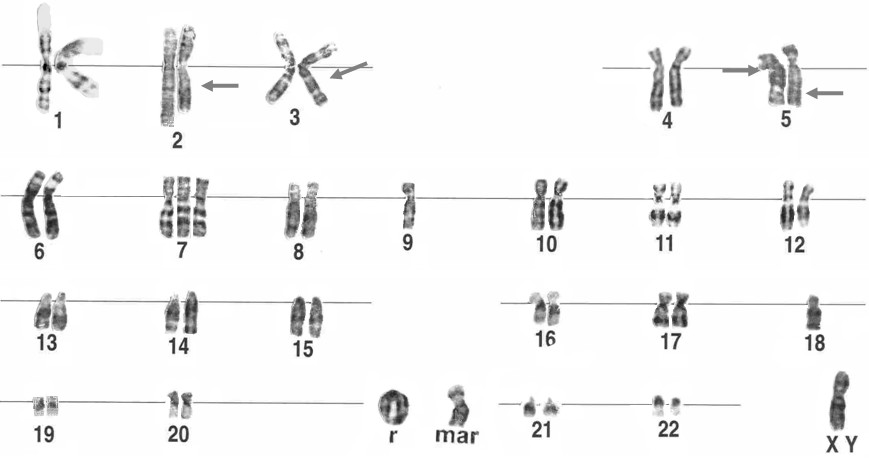

매클린톡은 옥수수 염색체를 시각화하는 기술 개발에 집중하여, 초산카민 용액 염색법을 통해 옥수수의 10개 염색체 형태를 처음으로 밝혔다.[25] 이 연구를 바탕으로 특정 유전자와 염색체의 유전적 연관을 밝혀냈으며, 1929년 학술지 ''Genetics''에 삼배체 옥수수 염색체의 중요성에 대한 논문을 발표했다. 마커스 로즈는 1929년부터 1935년까지 코넬 대학교에서 발표된 중요한 유전학 연구 17개 중 10개가 매클린톡의 성과라고 평가했다.[26]

1931년, 매클린톡은 동료 대학원생 해리엇 크레이턴과 함께 감수 분열 중 상동 염색체 사이의 교차가 유전 형질의 재조합과 물리적으로 연관되어 있음을 실험적으로 증명했다.[27][28] 이는 유전적 재조합이 염색체의 물리적 교환을 통해 일어난다는 사실을 처음으로 보여준 중요한 발견이었다. 또한 옥수수 9번 염색체에 대한 최초의 유전자 지도를 작성하여 3개 유전자의 배열 순서를 밝혔다.[29][30] 이 연구 결과는 토머스 헌트 모건의 강력한 권유로 미국 국립 과학원 회보에 빠르게 게재되었다. 모건의 도움이 없었다면, 비슷한 연구를 진행 중이던 독일의 쿠르트 슈테른(Curt Stern)에게 선취권을 빼앗겼을 수도 있었다.[40]

이러한 연구 성과 덕분에 매클린톡은 미국 국립 연구위원회로부터 2년간의 연구 장학금을 받았다.[40] 하지만 당시 코넬 대학교는 여성 연구자를 정규 교수로 채용할 의사가 없었기 때문에, 매클린톡은 이 장학금을 이용해 박사후 연구원으로서 코넬 대학교를 포함한 여러 대학을 옮겨 다니며 연구를 이어가게 되었다.[31] 그럼에도 코넬 대학교는 매클린톡에게 연구용 밭과 실험 기구를 계속 제공하며 지원을 아끼지 않았다.[40]

2. 3. 대학원 졸업 후

코넬 대학교에서 남성 동료들이 안정된 직장을 찾아 떠나는 동안, 매클린톡은 특별한 직위 없이 코넬에 남아 연구를 계속했다. 1931년부터 2년간 국립 학술연구 진흥재단의 연구비 지원을 받는 등 주변의 도움으로 연구를 이어갈 수 있었으며, 중간중간 캘리포니아 공대나 미주리 대학교의 연구 프로젝트에도 참여했다.1933년, 미국 국립 연구위원회의 장학금이 끝나자 매클린톡은 구겐하임 연구 장학금을 받아 독일로 떠났다. 당초 쿠르트 슈테른과 연구할 계획이었으나 그가 이미 미국으로 이주한 뒤여서, 베를린의 카이저 빌헬름 연구소에서 리하르트 골트슈미트와 함께 연구하게 되었다. 그러나 당시 독일은 나치 정권의 등장으로 정치적 긴장감이 고조되고 있었고, 유대인 동료 연구자들이 박해받는 상황을 목격하면서 큰 불안감을 느꼈다.[40] 결국 매클린톡은 6개월 만인 1934년 초에 코넬 대학교로 조기 귀국하여 1936년까지 그곳에 머물렀다.

귀국 후에도 매클린톡은 안정적인 직장을 구하지 못했다. 당시 여성 연구자들은 연구 조교나 다른 연구자의 아내와 같은 보조적인 역할 외에는 기회를 얻기 어려웠으나, 매클린톡은 이러한 현실에 타협하지 않았다.[40] 이러한 상황은 그녀가 반항적으로 비춰지게 만들기도 했으며, "까다롭다"는 평가를 받기도 했다.[40] 그녀의 뛰어난 능력을 인정하는 연구자들조차 자신의 연구실에 그녀를 고용하기를 꺼렸다.[40] 토머스 헌트 모건은 록펠러 재단에 도움을 요청하여 1934년 10월부터 1년간 총 1800USD의 연구비를 지원받게 해주었다. 이 지원은 1년 더 연장되었지만, 3년째 지원은 없다는 통보를 받았다. 불안정한 지위 속에서 매클린톡의 연구 의욕은 저하되었고, 1936년에는 연구 경력 처음으로 논문을 한 편도 발표하지 못하는 결과를 낳았다.[33][40]

1936년, 루이스 스태들러의 도움으로 매클린톡은 미주리 대학교의 조교수 자리를 얻게 되었다. 이는 그녀의 첫 정규직이었다. 이곳에서 그녀는 옥수수 염색체의 끝부분 구조(텔로미어)가 염색체를 보호하는 방식과, X선에 의해 절단된 염색체가 어떻게 다시 결합하는지에 대한 연구를 진행했다. 특히 옥수수 알갱이에 나타나는 다양한 색깔 무늬에 주목하여, 이것이 염색체의 파손-융합-가교 순환(breakage-fusion-bridge cycle) 때문임을 밝혀냈다.

그러나 미주리 대학교에서의 생활은 순탄치 않았다. 매클린톡은 자신의 설명을 즉시 이해하지 못하는 동료들에게 실망감을 숨기지 않았고, 논리적 오류를 직설적으로 지적하는 성격이었다. 또한 벽을 타고 창문으로 연구실에 들어가는 등 독특한 행동으로 인해 다른 연구원들과의 관계가 원만하지 못했다. 대학 측은 그녀에게 오는 학회 초청장이나 서신을 전달하지 않는 등 그녀를 고립시키기도 했다. 결국 동료들의 소외와 연구 환경의 어려움 속에서 고통받던 매클린톡은 1941년, 임용 5년 만에 사직서를 제출했다.

매클린톡이 겪었던 어려움에 대해, 후대의 전기 작가 에블린 폭스 켈러는 그녀가 여성이었기 때문에 능력에 맞는 정당한 대우를 받지 못했다고 평가했다. 그러나 과학사학자 너새니얼 컴포트는 켈러의 전기가 이러한 측면을 과장했다고 지적하며, 매클린톡의 개인적인 성격 또한 어려움의 원인이었다고 분석하기도 했다.[32]

2. 4. 콜드 스프링 하버 연구소

미주리 대학교의 조교수 자리를 떠난 후, 바버라 매클린톡은 1942년 초 콜드 스프링 하버 연구소에 자리를 잡았다. 이는 전 해 말 연구소로 발령받은 밀라슬라프 데메렉(Milislav Demerec)의 도움 덕분이었다. 콜드 스프링 하버 연구소는 정기적으로 세미나가 열리기도 했지만, 평소에는 매우 조용한 연구 환경을 제공했다. 처음에는 매클린톡과 주변 사람들이 이곳이 그녀의 연구 열정을 펼치기에 너무 외진 곳이 아닐까 걱정했지만, 시간이 지나면서 매클린톡은 이곳을 진심으로 좋아하게 되었고, 이후 40년 이상을 이곳에서 연구에 몰두했다.1944년, 매클린톡은 여성으로서는 세 번째로 국립과학아카데미 회원으로 선출되었다.[2] 콜드 스프링 하버 연구소에서 그녀는 옥수수 염색체 연구를 계속하며, 특히 염색체의 파손-융합-다리 순환(breakage-fusion-bridge cycle) 현상을 깊이 연구했다. 이러한 연구는 유전자의 불안정성과 재배열에 대한 이해를 넓히는 데 기여했다.

1957년, 매클린톡은 미국 국립 과학 아카데미의 지원을 받아 중앙아메리카와 남아메리카의 토착 옥수수 품종 연구를 시작했다. 그녀는 다양한 옥수수 품종의 염색체 변화를 통해 옥수수의 진화 과정을 추적하는 데 큰 관심을 가졌다. 남아메리카에서의 광범위한 현지 조사를 포함한 이 연구는 1960년대와 1970년대까지 이어졌고, 매클린톡과 공동 연구자들은 "옥수수 품종의 염색체 구성"이라는 중요한 논문을 발표했다. 이 연구는 고생물학, 민족식물학, 진화생물학 분야에 큰 영향을 미쳤다.

1967년 카네기 연구소에서 공식적으로 은퇴한 후, 매클린톡은 카네기 워싱턴 연구소의 명예 펠로우가 되었다. 이 자격 덕분에 그녀는 콜드 스프링 하버 연구소에서 명예 연구원(Distinguished Service Member)으로서 대학원생 및 동료들과 함께 연구를 계속하며 그곳에서 생활할 수 있었다. 그녀는 20여 년 전 자신의 조절 요소(controlling elements, 후일 전위인자로 밝혀짐) 연구 결과를 자세히 발표하지 않았던 결정에 대해 1973년 다음과 같이 회고했다.

> 수년간 저는 특별한 경험을 통해 다른 사람의 암묵적인 가정의 본질을 깨닫게 되었을 때, 그 가정을 다른 사람의 의식에 알리는 것이 불가능하다는 것을 알게 되었습니다. 1950년대에 유전학자들에게 유전자의 작용이 조절되어야 하고 조절된다는 것을 설득하려는 시도에서 이것은 고통스럽게 분명해졌습니다. 현재 많은 사람들이 옥수수의 조절 요소의 본질과 작동 방식에 대해 가지고 있는 가정의 고정성을 인식하는 것도 마찬가지로 고통스럽습니다. 개념적 변화를 위한 적절한 시기를 기다려야 합니다.

매클린톡의 연구는 1960년대 프랑스 유전학자 프랑수아 자코브와 자크 모노가 락 오페론 연구를 통해 유전자 조절 메커니즘을 설명하면서 그 중요성이 점차 드러나기 시작했다. 이는 매클린톡이 1951년 ''Ac/Ds'' 시스템을 통해 이미 제시했던 개념과 유사했다. 자코브와 모노의 1961년 논문 발표 이후, 매클린톡은 ''미국 자연주의자''에 기고한 글에서 락 오페론과 자신의 옥수수 조절 요소 연구 사이의 유사점을 설명했다. 하지만 그녀의 유전자 조절 발견에 대한 공헌은 20세기 후반까지도 널리 인정받지 못했다.

1960년대 후반과 1970년대 초, 다른 연구자들이 박테리아, 효모, 박테리오파지 등에서 유전 물질이 이동하는 현상(전위, transposition)을 발견하면서, 비로소 매클린톡은 전위 현상의 최초 발견자로서 널리 인정받게 되었다. 이 시기 분자생물학 기술의 발전은 전위의 분자적 기초를 밝히는 데 기여했다. 1970년대에는 매클린톡이 발견한 ''Ac''(Activator)와 ''Ds''(Dissociation) 요소가 클로닝되어 II형 전위인자임이 확인되었다. ''Ac''는 스스로 이동하는 데 필요한 전좌효소(transposase)를 만드는 완전한 전위인자이고, ''Ds''는 전좌효소 유전자에 돌연변이가 생겨 ''Ac''와 같은 다른 전좌효소 공급원이 있어야만 이동할 수 있다. 이는 매클린톡이 관찰했던 현상과 정확히 일치했다.[6] 그녀가 발견한 또 다른 요소인 ''Spm''(Suppressor-mutator) 역시 전위인자로 밝혀졌다. 후속 연구들은 전위인자가 세포가 방사선 조사나 염색체 파손-융합-가교 순환과 같은 스트레스를 받을 때 주로 이동하며, 이러한 스트레스 상황에서의 활성화가 진화를 위한 유전적 변이의 중요한 원천이 될 수 있음을 보여주었다. 매클린톡은 다른 연구자들이 이 개념을 이해하기 훨씬 전에 전위인자의 이러한 진화적 역할과 게놈 변화에 미치는 영향을 간파하고 있었다. 현재 ''Ac/Ds'' 시스템은 유전자 기능을 연구하기 위해 돌연변이 식물을 만드는 데 유용한 도구로 식물 생물학 연구에 널리 활용되고 있다.

노벨상 수상 이후에도 매클린톡은 뉴욕 롱아일랜드의 콜드 스프링 하버 연구소에서 핵심 연구원이자 해당 분야의 리더로서 연구 활동을 계속했다. 그녀는 1992년 9월 2일, 뉴욕 헌팅턴에서 90세의 나이로 자연사했다. 평생 독신으로 지냈으며 자녀는 없었다.[13]

3. 연구와 업적

바버라 매클린톡은 세포유전학 분야의 선구자로, 특히 옥수수를 이용한 연구를 통해 유전학 발전에 크게 기여했다. 그녀의 연구는 염색체 구조 분석, 유전자 재조합 메커니즘 규명, 그리고 이동성 유전 요소(transposable elements, 또는 트랜스포존) 발견으로 이어졌으며, 이는 유전자 조절에 대한 이해를 근본적으로 바꾸어 놓았다.

코넬 대학교 대학원 시절부터 매클린톡은 옥수수 세포유전학 연구 그룹의 핵심적인 역할을 수행했다. 그녀는 옥수수 염색체를 시각화하고 분석하는 새로운 기술을 개발했으며, 이를 통해 10개의 옥수수 염색체 각각의 형태를 처음으로 상세히 기술했다.[3] 이 연구는 특정 형질 그룹과 특정 염색체를 연결하는 유전적 연관 분석의 기초를 마련했다.[3] 1931년, 그녀는 대학원생 해리엇 크레이턴과 함께 감수분열 중 일어나는 염색체 교차와 유전 형질의 재조합 사이의 물리적 연관성을 실험적으로 증명하는 획기적인 연구 결과를 발표했다.[3] 이는 당시 가설로만 존재했던 유전적 재조합의 물리적 기초를 명확히 밝힌 중요한 발견이었다.[3] 같은 해, 그녀는 옥수수 9번 염색체에 대한 최초의 유전자 지도를 발표하기도 했다.[3]

이후 미주리 대학교 등에서 연구를 이어가며 X선을 이용한 돌연변이 연구를 수행했다. 이 과정에서 염색체 끝부분의 구조(텔로미어)의 중요성을 인식하고, 방사선 조사 후 염색체 파손과 재결합으로 인해 발생하는 환상염색체와 파손-융합-다리 순환 현상을 발견했다.[3] 이는 염색체 불안정성과 대규모 돌연변이 발생 메커니즘을 이해하는 데 중요한 단서를 제공했으며, 오늘날 암 연구 등에서도 여전히 중요한 개념으로 다뤄진다.[3]

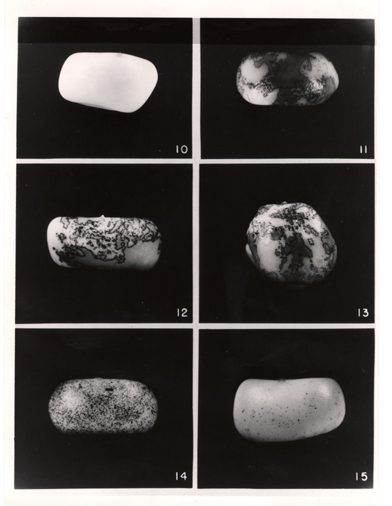

1942년 콜드 스프링 하버 연구소로 자리를 옮긴 후, 매클린톡은 옥수수 알갱이의 색깔 패턴 변화(모자이크 현상)에 대한 심도 깊은 연구를 시작했다. 이 연구를 통해 그녀는 'Ds(Dissociation)'와 'Ac(Activator)'라는 두 개의 유전 요소를 발견했는데, 이 요소들은 염색체 상에서 위치를 이동하며 다른 유전자의 발현을 조절하는 능력을 가지고 있었다.[6] 이는 유전자가 염색체 상의 고정된 위치에 존재한다는 당시의 통념을 깨는 혁명적인 발견이었으며, 매클린톡은 이를 "조절 요소"라고 명명하고 유전자 조절의 중요성을 강조했다.[6] 그녀는 1950년과 1951년에 이 연구 결과를 발표했지만, 당시 과학계는 그녀의 발견을 쉽게 받아들이지 못했고, 회의적이거나 심지어 적대적인 반응을 보이기도 했다.[3] 이후 'Spm(Suppressor-mutator)'이라는 더 복잡한 조절 시스템을 발견했음에도 불구하고, 학계의 냉담한 반응 속에서 1953년부터 관련 연구 결과 발표를 중단하기도 했다.[3]

매클린톡의 연구는 수십 년이 지나서야 그 중요성을 인정받기 시작했다. 1960년대 프랑스 과학자 프랑수아 자코브와 자크 모노가 박테리아에서 락 오페론을 통한 유전자 조절 메커니즘을 밝히고, 1970년대 들어 다양한 생물에서 이동성 유전 요소(트랜스포존)가 발견되면서 매클린톡의 선구적인 업적이 재조명되었다.[3] 분자생물학 기술의 발달은 그녀가 발견한 조절 요소들의 분자적 실체를 증명해주었다.[3]

이러한 재평가에 힘입어 매클린톡은 수많은 영예를 안았다. 1944년 여성으로서는 세 번째로 미국 국립 과학 아카데미 회원으로 선출되었고, 1945년에는 여성 최초로 미국 유전학회 회장이 되었다.[3] 1970년에는 여성 최초로 미국 과학 메달을 수상했으며,[8] 1981년에는 앨버트 래스커 기초의학연구상, 울프 의학상 등을 수상했다.[3] 마침내 1983년, "이동성 유전 요소"를 발견한 공로로 노벨 생리학·의학상을 단독 수상하는 영예를 안았다. 이는 여성이 과학 분야 노벨상을 단독으로 수상한 최초의 사례 중 하나였다.[3]

매클린톡은 옥수수 세포유전학 연구 외에도 1957년부터 남아메리카 지역의 토착 옥수수 품종 연구를 통해 옥수수의 진화 과정을 밝히는 데 기여했으며, 이 연구 결과는 "옥수수 품종의 염색체 구성"이라는 중요한 논문으로 발표되어 고생물학, 민족식물학, 진화생물학 분야에 영향을 미쳤다.[3] 그녀의 독창적인 연구와 시대를 앞서간 통찰력은 현대 생명과학 발전에 지대한 영향을 미쳤으며, 과학계의 편견과 어려움 속에서도 굴하지 않고 연구에 매진한 그녀의 삶은 많은 후대 과학자들에게 귀감이 되고 있다.

3. 1. 옥수수 세포유전학 연구

1931년과 1932년 여름동안 유전학자 루이스 스태들러와 함께 미주리 대학교에서 엑스레이를 이용한 옥수수 유전자의 인위적 돌연변이에 대해 연구했다.[41] 그녀는 이 연구 중 방사선에 의해 손상된 염색체의 끝부분에서 일어나는 융합 현상의 결과로 만들어지는 환상염색체를 식별해 내었다. 이 증거로부터 염색체 끝에 안정성을 담당하는 구조(텔로미어)가 있을 것이라는 가설을 세웠다. 매클린톡은 후속 연구에서 감수분열 과정에서 일어나는 환상염색체의 손실이 옥수수잎에 나타나는 얼룩무늬의 원인이라는 것을 밝혀냈다. 또한 이 시기에 옥수수의 6번 염색체 위에 인의 조립에 필요한 인 형성체(nucleolar organizer region)가 존재함을 발견했다.

미주리 대학교에서 엑스레이를 이용한 옥수수 세포유전학 연구를 계속했다. 그녀는 이 과정에서 옥수수 염색체들의 분절과 접속 현상을 관찰하였다. 체세포분열 과정에서 분절된 염색체들은 염색체가 복제되는 동안 다시 달라붙었다. 체세포분열 후기에 분절된 염색체들은 염색분체다리(염색분체교)를 형성하였다. 이 염색분체다리는 염색체가 세포의 극으로 끌려갈 때 분해되었다. 염색체의 분절된 끝부분은 다음 세포분열의 간기동안 다시 접속되었다. 이 과정이 세포주기와 함께 계속 반복되었으며(파손-융합-교량 순환, Breakage-fusion-bridge cycle), 이것은 곧 배젖에서 관찰되는 얼룩무늬의 원인으로 밝혀졌다.

1942년 콜드 스프링 하버 연구소로 자리를 옮긴 뒤[40] 그녀는 파손-융합-교량 순환 연구를 계속하여, 이를 새로운 유전자 매핑 도구로 사용하여 X선을 대체했다. 1944년, 유전학 분야에서의 업적을 인정받아 매클린톡은 국립 과학 아카데미 회원으로 선출되었는데, 이는 여성으로서는 세 번째였다. 이듬해 그녀는 미국 유전학회의 최초 여성 회장이 되었다.

같은 해(1944년) 조지 웰스 비들의 제안으로 스탠퍼드 대학교에서 잠시 ''붉은빵곰팡이(Neurospora crassa)''에 대한 세포유전학 분석을 수행했다.[40] 그녀는 단 2개월 만에 ''N. crassa''의 핵형(karyotype)을 기술하고 종의 전체 생활주기를 설명하여, 그녀의 뛰어난 세포유전학적 분석 능력을 보여주었다.

매클린톡은 콜드 스프링 하버로 돌아와 그 후 6년 동안 후에 노벨상 수상 이유가 되는 일련의 연구에 착수했다. 이 연구를 통해 매클린톡은 감수분열 시 특정 유전 요소가 염색체 내의 다른 위치로 이동할 수 있다는 사실을 발견했다. 그녀는 이 현상을 "유전자 내 요소의 이동(transposition)"이라고 명명했으며, 대표적인 예로 Ds-Ac 시스템을 설명했다.[34] 이 이동성 유전 요소(transposable element)의 작용은 옥수수 알갱이의 색깔 패턴 변화(얼룩무늬)로 관찰될 수 있었다.

1951년 콜드 스프링 하버 심포지엄에서 이 연구 결과를 발표했지만, 당시 유전자가 염색체 상에 고정된 위치에 존재한다는 유전학계의 일반적인 믿음과 상반되었기 때문에 청중은 침묵하거나 회의적인 반응을 보였다.[40] 1953년에 발표한 관련 논문 역시 거의 주목받지 못했으며,[40] 1956년에 더욱 복잡한 이동성 유전 요소 시스템인 "Spm계"를 발표했을 때도 학계의 반응은 미미했다.[40] 1953년 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭에 의한 DNA 이중나선 구조 발견은 유전 현상을 물리·화학적으로 설명하려는 경향을 강화시켜, 매클린톡의 학설이 받아들여지기 더욱 어려운 환경을 만들었다.[42]

이러한 학계의 외면 속에서도 매클린톡은 연구를 지속했다. 수십 년 후 분자생물학의 발달로 전이인자(transposon)의 존재와 중요성이 입증되면서 그녀의 연구는 재평가받게 되었다. 마침내 1983년 매클린톡은 "이동성 유전 요소(mobile genetic elements)" 발견의 공로로 노벨 생리학·의학상을 단독 수상했다. 이는 그녀가 처음 관련 현상을 보고한 지 30년 이상이 지난 후였다.

3. 2. 환상 염색체 발견

매클린톡은 1931년과 1932년 여름, 미주리 대학교에서 유전학자 루이스 스태들러와 함께 연구를 진행했다. 이들은 엑스레이를 이용하여 옥수수 유전자에 인위적으로 돌연변이를 일으키는 실험을 수행했다. 이 과정에서 매클린톡은 방사선에 의해 손상된 염색체의 끝부분이 서로 융합하여 만들어지는 환상염색체를 발견했다. 이를 통해 염색체 끝부분에는 염색체의 안정성을 유지하는 특별한 구조(텔로미어)가 존재할 것이라는 가설을 세웠다.후속 연구를 통해 매클린톡은 감수분열 과정에서 환상염색체가 소실되는 것이 옥수수 잎에 나타나는 얼룩무늬의 원인임을 증명했다. 또한 이 시기에 옥수수의 6번 염색체 위에 인의 형성에 관여하는 인 형성체가 존재한다는 사실도 밝혀냈다.

3. 3. 트랜스포존(Transposon) 발견

콜드 스프링 하버 연구소로 옮긴 매클린톡은 1944년 여름부터 옥수수 씨앗의 모자이크 색깔 패턴과 이 현상의 불안정한 유전 메커니즘에 대한 체계적인 연구를 시작했다.[40] 그녀는 제9염색체에 문제가 있는 옥수수를 자가 수분시켜 얻은 씨앗을 재배하며 염색체의 ‘분절-접속 과정’에서 나타나는 돌연변이를 지속적으로 관찰했다. 그 결과, 자식 세대 옥수수는 잎과 씨앗 색깔에서 다양한 형질 변이를 보였으며, 특히 한 세대 안에서도 계속해서 돌연변이가 일어나는 불안정한 양상을 나타냈다. 당시 이러한 현상은 ‘돌연변이 유전자(mutable genes)’, ‘잡색(variegation) 현상’, ‘모자이크(mosaicism) 현상’ 등으로 불리고 있었다. 매클린톡은 이 과정에서 보이는 얼룩무늬의 규칙성을 연구하여 세포 분열 초기에 세포들이 서로 다르게 분화하는 과정을 밝히는 데 기여했다.매클린톡은 이 연구를 통해 ''Dissociation''(''Ds'')와 ''Activator''(''Ac'')라고 명명한 두 개의 새로운 상호작용 유전자 자리를 확인했다. 그녀는 ''Ds''가 단순히 염색체를 파괴하는 것뿐만 아니라, ''Ac''가 존재할 때 인접 유전자에 다양한 영향을 미치며, 특정 돌연변이를 불안정하게 만든다는 것을 발견했다. 1948년 초, 그녀는 ''Ds''와 ''Ac'' 모두 염색체 상에서 위치를 바꿀 수 있다는 놀라운 사실을 발견했다. 이것이 바로 유전자의 ‘자리바꿈’, 즉 트랜스포존(transposon) 또는 전위(transposition) 현상의 최초 발견이었다.[6]

매클린톡은 통제된 교배와 현미경 분석을 통해 ''Ac/Ds'' 체계의 작동 원리를 밝혔다. ''Ac''는 ''Ds''의 이동(전위)을 조절하며, ''Ds''가 이동할 때는 염색체 파손이 동반된다. ''Ds''가 특정 유전자(예: 배유 색깔 유전자) 근처에 있다가 다른 곳으로 이동하면, 억제되었던 유전자가 활성화되어 단백질(색소) 합성을 시작한다. 이러한 ''Ds''의 이동은 세포마다 무작위적으로 일어나기 때문에 옥수수 알갱이에서 색깔 모자이크 패턴이 나타나는 것이다. 그녀는 또한 ''Ds''의 전위 빈도가 세포 내 ''Ac'' 유전자의 수에 따라 달라진다는 것도 발견했다.

1948년부터 1950년 사이에 매클린톡은 이러한 이동성 요소들이 유전자의 기능을 억제하거나 조절하는 역할을 한다는 이론을 발전시켰다. 그녀는 이 요소들을 일반적인 유전자와 구분하기 위해 "조절 단위" 또는 "조절 요소"라고 불렀다. 그녀는 유전자 조절이야말로 동일한 게놈을 가진 세포들이 어떻게 서로 다른 기능을 가진 세포로 분화하는지를 설명할 수 있는 핵심 메커니즘이라고 제안했다. 이는 유전 정보가 세대에 걸쳐 변하지 않고 전달된다는 당시의 정적인 게놈 개념에 도전하는 혁신적인 생각이었다.

매클린톡은 1950년 미국 국립 과학원 회보(PNAS)에 ''Ac/Ds'' 연구와 유전자 조절 아이디어를 담은 논문을 발표했고, 1951년 콜드 스프링 하버 심포지엄에서도 연구 결과를 발표했다. 그러나 그녀의 연구는 당시의 유전학적 상식을 뛰어넘는 것이었기 때문에 동료 과학자들에게 즉시 이해받거나 받아들여지지 못했다. 매클린톡 자신도 당시 반응을 "당혹감, 심지어 적대감"으로 묘사할 정도였다.

그럼에도 매클린톡은 연구를 계속하여 1953년에는 ''Suppressor-mutator''(''Spm'')라고 명명한 또 다른 조절 요소 시스템을 발견했다. ''Spm''은 ''Ac/Ds''와 유사하게 작동하지만 더 복잡한 양상을 보였다. 하지만 동료들의 냉담한 반응 속에서 매클린톡은 과학계 주류와 멀어지고 있다고 느꼈고, 1953년부터는 조절 요소에 대한 연구 결과 발표를 중단하기에 이르렀다. 그녀는 훗날 당시 상황에 대해 "수년간 저는 특별한 경험을 통해 다른 사람의 암묵적인 가정의 본질을 깨닫게 되었을 때, 그 가정을 다른 사람의 의식에 알리는 것이 불가능하다는 것을 알게 되었습니다. ... 개념적 변화를 위한 적절한 시기를 기다려야 합니다."라고 적었다.

매클린톡의 업적은 1960년대에 들어서야 재조명받기 시작했다. 프랑스의 프랑수아 자코브와 자크 모노가 박테리아에서 lac 오페론을 발견하여 유전자 조절 메커니즘을 설명했는데, 이는 매클린톡이 10년 전에 옥수수에서 보여준 조절 요소의 개념과 매우 유사했다.[40][43] 이후 1960년대 후반과 1970년대 초, 다른 연구자들이 박테리아, 효모, 박테리오파지 등 다양한 생물에서 유전자가 이동하는 현상(트랜스포존)을 발견하면서 매클린톡의 선구적인 발견이 비로소 널리 인정받게 되었다. 분자생물학 기술의 발달은 이러한 이동성 유전자(전위인자)의 분자적 실체를 규명하는 데 기여했다. 1970년대에 ''Ac''와 ''Ds''가 클로닝되어 분석된 결과, 이들은 DNA 상에서 이동하는 전위인자(II형 전위인자)임이 밝혀졌다. ''Ac''는 스스로 이동하는 데 필요한 전좌효소를 만드는 완전한 전위인자이고, ''Ds''는 전좌효소 유전자에 결함이 있어 ''Ac''의 도움이 있어야만 이동할 수 있다는 사실이 밝혀지면서 매클린톡의 관찰 결과가 분자 수준에서 증명되었다.[6] ''Spm'' 역시 전위인자로 밝혀졌다.

후속 연구들은 전위인자가 평상시에는 잘 이동하지 않지만, 세포가 방사선이나 염색체 손상과 같은 스트레스를 받을 때 활발하게 이동하며, 이것이 진화 과정에서 새로운 유전적 다양성을 만드는 중요한 원천이 될 수 있음을 보여주었다. 매클린톡은 다른 과학자들이 이 개념을 이해하기 훨씬 전에 이미 전위인자의 이러한 진화적 중요성을 간파하고 있었다. 현재 ''Ac/Ds'' 시스템은 식물 연구에서 특정 유전자의 기능을 밝히기 위해 돌연변이체를 만드는 도구로 널리 활용되고 있다.

3. 4. 옥수수 기원 연구

1957년 록펠러재단의 후원으로 남아메리카에서 옥수수를 연구할 기회를 얻었다. 다양한 옥수수 품종이 존재하는 남아메리카에서 그녀는 옥수수의 진화 과정에 큰 흥미를 느꼈으며, 같은 해 미국 국립 과학 아카데미로부터 중앙아메리카와 남아메리카의 토착 옥수수 품종 연구를 위한 자금 지원을 받아 연구를 시작했다. 매클린톡은 염색체 변화를 통해 옥수수의 진화 과정을 밝히는 데 관심을 두었고, 남아메리카에서의 연구를 통해 이를 더 큰 규모로 진행할 수 있었다. 그녀는 다양한 옥수수 품종의 염색체적, 형태적, 진화적 특징을 깊이 탐구했다.1962년부터는 노스캐롤라이나 롤리의 대학에서 옥수수를 연구하는 다른 과학자들의 연구를 지도하기도 했다. 록펠러재단의 후원을 받은 다른 과학자들은 1970년대 이후까지 매클린톡의 옥수수 연구를 이어 나갔다. 이 연구 과정에서 트랜스포존의 존재가 밝혀지기도 했으며, 이는 이후 유전학 발전에 중요한 기여를 했다.[46]

1960년대와 1970년대에 걸친 광범위한 연구 끝에, 매클린톡과 그녀의 공동 연구자들은 1981년 The Chromosomal Constitution of Races of Maize|옥수수 품종의 염색체 구성영어이라는 획기적인 논문을 발표했다. 이 논문은 고생물학, 민족식물학, 그리고 진화생물학 분야에 큰 영향을 미쳤다.

4. 수상 경력

- 1970년 : 미국 국가 과학상

- 1977년 : 로젠스틸상

- 1981년 : 토머스 헌트 모건 메달

- 1981년 : 앨버트 래스커 기초 의학 연구상

- 1982년 : 루이자 그로스 호르위츠상

- 1983년 : 노벨 생리학·의학상

5. 저서

아래는 매클린톡의 주요 논문 및 저서 목록이다. 그녀의 주요 논문들은 ''이동성 유전 요소의 발견과 특징: 바버라 매클린톡의 수집 논문'' (The Discovery and Characterization of Transposable Elements: The Collected Papers of Barbara McClintockeng, 1987)으로 묶여 출판되기도 했다.

- (1929) "3배체 옥수수의 세포학적 및 유전학적 연구". ''Genetics'' 14(2):180–222.

- Creighton, Harriet B.와 공저 (1931) "옥수수(Zea Mays)에서의 세포학적 및 유전적 염색체 교차의 상관관계". ''미국 국립과학원 회보'' 17(8):492–497. 토머스 헌트 모건의 강력한 권유로 투고된 논문이다.

- (1931) "옥수수(Zea Mays)에서 염색체의 세포학적으로 알려진 지점을 참조하여 유전자 C, Sh 및 Wx의 순서". ''미국 국립과학원 회보'' 17(8):485–491.

- (1941) "옥수수(Zea Mays)에서 깨진 염색체 말단의 안정성". ''Genetics'' 26(2):234–282.

- (1945) "Neurospora: Neurospora crassa 염색체의 예비 관찰". ''American Journal of Botany'' 32(10):671–678.

- (1950) "옥수수에서 변이 가능한 자리의 기원과 행동". ''미국 국립과학원 회보'' 36(6):344–355. 이 논문에서 처음으로 "움직이는 유전자" (transposable element)의 존재를 보고했으나, 당시 학계에서는 큰 주목을 받지 못했다.

- (1951) "염색체 조직과 유전자 발현". ''Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology'' 16:13-47. 콜드 스프링 하버 연구소 심포지엄에서 발표한 강연 원고로, 전이인자 Ac/Ds 시스템에 대해 설명했다.

- (1953) "옥수수에서 선택된 자리에서 불안정성 유도". ''Genetics'' 38(6):579–599. 이 연구 역시 발표 당시에는 큰 반향을 얻지 못했다.

- (1956) "조절 요소와 유전자". ''Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology'' 21:197-216. 전이인자 Spm 시스템에 대해 설명한 강연 원고이다.

- (1961) "옥수수와 박테리아의 유전자 조절 시스템 간의 일부 유사점". ''American Naturalist'' 95(884):265–277. 자코브와 모노의 오페론 연구와의 유사성을 논했지만, 당시에는 주목받지 못했다.

- Kato Yamakake, T. A. & Blumenschein, A.와 공저 (1981). ''옥수수 품종의 염색체 구성. 아메리카 대륙의 품종과 품종 간 관계 해석에 있어서의 중요성''. 멕시코 차핑고: Escuela de Nacional de Agricultura, Colegio de Postgraduados. 남미 옥수수의 유전에 대해 논한 저서이다.

- (1984) "게놈의 도전에 대한 반응의 중요성". ''Science'' 226(4676):792-801. 주요 투고로서는 마지막 논문이다.[33]

6. 평가 및 영향

맥클린톡의 업적은 처음에는 학계에서 쉽게 받아들여지지 않았다. 그녀는 자신의 연구 결과가 기존의 통념을 바꾸는 데 어려움을 겪었음을 토로하기도 했다. 1973년 글에서 그녀는 다음과 같이 적었다.

: 수년간 저는 특별한 경험을 통해 다른 사람의 암묵적인 가정의 본질을 깨닫게 되었을 때, 그 가정을 다른 사람의 의식에 알리는 것이 불가능하다는 것을 알게 되었습니다. 1950년대에 유전학자들에게 유전자의 작용이 조절되어야 하고 조절된다는 것을 설득하려는 시도에서 이것은 고통스럽게 분명해졌습니다. 현재 많은 사람들이 옥수수의 조절 요소의 본질과 작동 방식에 대해 가지고 있는 가정의 고정성을 인식하는 것도 마찬가지로 고통스럽습니다. 개념적 변화를 위한 적절한 시기를 기다려야 합니다.

맥클린톡 연구의 중요성은 1960년대 프랑스 유전학자 프랑수아 자코브와 자크 모노가 락 오페론 연구를 통해 유전자 조절 메커니즘을 설명하면서 비로소 주목받기 시작했다. 이는 맥클린톡이 이미 1951년에 ''Ac/Ds'' 시스템을 통해 제시했던 개념과 유사했다. 자코브와 모노의 1961년 논문 발표 이후, 맥클린톡은 ''미국 자연주의자''에 자신의 연구와 락 오페론 모델을 비교하는 글을 기고했다. 그럼에도 불구하고, 20세기 후반까지도 유전자 조절 발견에 대한 그녀의 기여는 널리 인정받지 못했다.

1960년대 후반과 1970년대 초, 다른 연구자들이 박테리아, 효모, 박테리오파지 등에서 전위 현상(transposition)을 발견하면서 맥클린톡은 마침내 전위인자 발견의 공로를 인정받게 되었다. 이 시기 분자생물학의 발전으로 과학자들은 전위 현상의 분자적 기초를 규명할 수 있게 되었다. 1970년대에 다른 과학자들이 ''Ac''와 ''Ds'' 요소를 클로닝하여 이들이 II형 전위인자임을 밝혔다. ''Ac''는 이동에 필요한 전좌효소(transposase)를 스스로 만들 수 있는 완전한 전위인자이며, ''Ds''는 전좌효소 유전자에 돌연변이가 있어 ''Ac''의 도움이 있어야만 이동할 수 있다는 사실이 확인되었다.[6] 이는 맥클린톡의 초기 관찰과 정확히 일치하는 결과였다. ''Spm'' 역시 전위인자로 밝혀졌다. 후속 연구는 전위인자가 세포가 방사선 조사나 염색체 파손-융합-가교 순환과 같은 스트레스를 받을 때 일반적으로 이동하며, 따라서 스트레스 동안 활성화는 진화를 위한 유전적 변이의 원천이 될 수 있음을 시사했다. 맥클린톡은 다른 연구자들이 이 개념을 이해하기 훨씬 전에 전위인자의 진화와 게놈 변화에서의 역할을 이해하고 있었다. 현재 ''Ac/Ds'' 시스템은 유전자 기능 규명에 사용되는 돌연변이 식물을 생성하는 식물 생물학 도구로 사용된다.

맥클린톡의 생애와 연구에 대한 평가는 전기 작가들 사이에서도 관점의 차이를 보인다. 물리학자이자 과학사가인 이블린 폭스 켈러는 1983년 저서 A Feeling for the Organismeng에서 맥클린톡이 성별 등의 이유로 학계의 주류에서 벗어나 있었기에 독창적인 시각을 가질 수 있었지만, 동시에 이로 인해 동료들에게 오랫동안 인정받지 못하고 때로는 무시당했다고 분석했다.[14] 켈러는 유전학자 세월 라이트가 맥클린톡의 수학적 이해력을 의심했던 사례나, 조슈아 레더버그가 그녀를 방문한 후 "맙소사, 저 여자는 미쳤거나 천재다"라고 말했다는 샬롯 아우어바흐의 전언 등을 소개하며 당시 여성 과학자가 겪었던 어려움을 보여주려 했다. 반면, 과학사가 내서니얼 C. 컴포트는 2001년 전기 The Tangled Field: Barbara McClintock's Search for the Patterns of Genetic Controleng에서 켈러의 분석을 "매클린톡 신화"라고 비판하며, 맥클린톡이 실제로는 경력 초기부터 동료들에게 높은 평가를 받았으며 성별로 인한 차별은 크지 않았다고 주장했다.

맥클린톡의 업적을 기리기 위해 미국 우정청(2005년)과 스웨덴(1989년)에서 기념 우표가 발행되었으며, 콜드 스프링 하버 연구소의 실험실 건물, 베를린 아들러스호프 과학단지의 거리, 코넬 대학교의 기숙사(2022년) 등에 그녀의 이름이 붙여졌다.[15][16]

6. 1. 한국 사회에 미친 영향

여성과학자에 대한 사회적 편견과 차별이 존재했던 시기에, 바버라 매클린톡의 선구적인 연구와 업적은 주목할 만하다. 그의 성과는 여성 과학자가 가진 가능성과 잠재력을 보여주는 중요한 사례로 평가받는다. 특히 유전학 분야에서 이룬 그의 발견들은 해당 분야에서 여성의 역할과 기여에 대한 사회적 인식을 높이는 데 기여한 것으로 여겨진다. 이러한 영향은 비단 특정 국가에 국한되지 않고, 전 세계적으로 성 평등 의식을 높이는 데 긍정적인 영향을 미쳤다고 볼 수 있으며, 이는 한국 사회에도 시사하는 바가 크다.참조

[1]

웹사이트

Barbara McClintock

http://www.nasonline[...]

2019-04-25

[2]

서적

American women scientists: 23 inspiring biographies, 1900–2000

McFarland

1999

[3]

웹사이트

Barbara McClintock (1902–1992)

http://embryo.asu.ed[...]

2014-11-27

[4]

논문

Richard Goldschmidt: hopeful monsters and other 'heresies'

2003

[5]

간행물

By Studying Corn, Barbara McClintock Unlocked the Secrets of Life

https://www.smithson[...]

2023-02-14

[6]

논문

Barbara McClintock and the Discovery of Jumping Genes (Transposons)

https://www.nature.c[...]

[7]

웹사이트

Book of Members, 1780–2010: Chapter M

http://www.amacad.or[...]

American Academy of Arts and Sciences

2014-07-22

[8]

웹사이트

The President's National Medal of Science: Recipient Details

https://www.nsf.gov/[...]

[9]

웹사이트

Barbara McClintock

http://www.nasonline[...]

2018-08-19

[10]

웹사이트

APS Member History

https://search.amphi[...]

2021-05-03

[11]

웹사이트

The McClintock Prize for Plant Genetics and Genome Studies

https://www.maizegdb[...]

[12]

논문

US Postage Stamps Feature Scientists

https://pubs.aip.org[...]

2005

[13]

논문

Barbara McClintock

1993-12

[14]

서적

A feeling for the organism: the life and work of Barbara McClintock

W.H. Freeman

1993

[15]

웹사이트

Barbara McClintock Hall

https://scl.cornell.[...]

2022-10-24

[16]

웹사이트

3225-Barbara McClintock Hall Facility Information

https://www.fs.corne[...]

2023-06-27

[17]

뉴스

MAIZE, a play about Barbara McClintock

https://events.corne[...]

2019-11-21

[18]

서적

A feeling for the organism

W. H. Freeman and Company

1983

[19]

뉴스

Neighborhood Report: Flatbush; Grads Hail Erasmus as It Enters a Fourth Century

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2007-12-01

[20]

논문

Genetics in the roaring 20s: The influence of Cornell's professors and curriculum on Barbara McClintock's development as a cytogeneticist

http://www.ou.edu/ca[...]

1997

[21]

웹사이트

A short biographical note: Barbara McClintock

http://www.nobel.se/[...]

Nobel Foundation

1983

[22]

논문

Records and recollections: A new look at Barbara McClintock, Nobel Prize-Winning geneticist

http://www.aspb.org/[...]

American Society of Plant Biologists

2003

[23]

논문

Harriet Creighton: Proud botanist

http://www.botany.or[...]

American Society of Plant Biologists

2005-12

[24]

서적

Mapping and seeing: Barbara McClintock and the linking of genetics and cytology in maize genetics, 1928-1935

http://www.genetics.[...]

Routledge

2004

[25]

서적

Mapping and seeing: Barbara McClintock and the linking of genetics and cytology in maize genetics, 1928-1935

Routledge

2004

[26]

웹사이트

The golden age of corn genetics at Cornell as seen though the eyes of M. M. Rhoades

http://profiles.nlm.[...]

NLM

[27]

논문

Proof of physical exchange of genes on the chromosomes

http://www.pnas.org/[...]

2005-05-02

[28]

논문

A Correlation of Cytological and Genetical Crossing-Over in Zea Mays

1931

[29]

논문

The order of the genes C, Sh, and Wx in Zea Mays with reference to a cytologically known point in the chromosome

1931

[30]

논문

Proof of physical exchange of genes on the chromosomes

2005-05

[31]

논문

Records and recollections: A new look at Barbara McClintock, Nobel Prize-Winning geneticist

2003

[32]

서적

The Tangled Field: Barbara McClintock's search for the patterns of genetic control

Harvard University Press

2001

[33]

웹사이트

マッキントッシュの主要論文一覧

http://profiles.nlm.[...]

アメリカ国立医学図書館

[34]

논문

Chromosome Organization and Genic Expression

1951

[35]

웹사이트

BARBARA MCCLINTOCK

http://www.nsf.gov/o[...]

nsf.gov

[36]

웹사이트

Past Winners

http://www.rose.bran[...]

[37]

웹사이트

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1983

https://www.nobelpri[...]

Nobelprize.org

2010-07-08

[38]

웹사이트

Berlin map excerpt

http://www.berliner-[...]

Berliner-stadtplan.com

2010-03-18

[39]

서적

科学者の女性史

創知社

[40]

서적

動く遺伝子―トウモロコシとノーベル賞

晶文社

[41]

서적

ノーベル賞から見た遺伝子の分子生物学入門

化学同人

[42]

서적

ノーベル賞の科学 生理学医学賞編 p.223 バーバラ・マクリントック

矢沢サイエンスオフィス

[43]

서적

ノーベル賞の光と陰

朝日新聞社

[44]

기타

생명의 느낌

양문

[45]

기타

생명의 느낌

양문

[46]

웹사이트

https://www.nature.c[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com