왕중왕

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

왕중왕은 여러 시대와 지역에서 사용된 칭호로, 문자 그대로는 '왕 중의 왕'을 의미하며, 최고 권위를 가진 군주를 나타낸다. 고대 인도, 메소포타미아, 이란 등지에서 다양한 형태로 사용되었으며, 특히 이란에서는 아케메네스 왕조 이후 '샤한샤'라는 칭호로 계승되어 사산 왕조까지 이어졌다. 헬레니즘 시대와 이후 아르메니아, 조지아 등에서도 사용되었으며, 종교적으로는 유대교, 기독교에서 신을 지칭하는 데 사용되기도 했다. 현대에는 이란과 리비아 등에서 사용된 사례가 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 왕 - 차르

차르는 슬라브어로 황제나 왕을 뜻하는 칭호로, 동로마 황제를 지칭하는 바실레우스를 번역하는 과정에서 유래하여 불가리아, 세르비아, 러시아 등 슬라브 국가 군주의 칭호로 사용되었으며, 각 국가별로 의미와 권위가 다르게 인식되었다. - 왕 - 대왕

대왕은 원래 단순한 군주 칭호였으나, 이후 위대한 업적을 남긴 군주에게 붙는 존호로 의미가 변화되었으며, 강대국 간의 외교적 수단으로 사용되거나 위대한 업적을 기리는 칭호로 사용되었다. - 황제 - 제관

제관은 황제의 지위를 상징하는 관으로, 다양한 문화권과 시대에 걸쳐 독특한 형태로 제작되었으며, 중세 유럽의 왕관, 비잔티움 제국의 스테마, 잉글랜드의 폐쇄형 왕관 등이 각 제국의 역사와 문화를 반영한다. - 황제 - 바실레우스

바실레우스는 고대 그리스에서 유래하여 시대와 지역에 따라 지방 귀족, 왕, 황제 등을 지칭하는 칭호로 사용되었으며, 동로마 제국 황제의 공식 칭호로도 쓰였다. - 지도자 칭호 - 카이저

카이저는 로마 황제 칭호 카이사르에서 유래한 독일어 단어로 황제를 의미하며, 신성 로마 제국, 오스트리아 제국, 독일 제국 군주의 칭호로 사용되었고, 오스트리아에서는 최고 수준을 나타내는 접두사로, 일본 천황 지칭, 제왕절개의 어원으로도 쓰인다. - 지도자 칭호 - 정이대장군

정이대장군은 에미시 정벌을 위해 임명된 일본 열도 태평양 방면 군 통솔 직책으로, 무사 정권의 시작과 함께 쇼군이 실질적인 권력을 행사하며 일본을 통치하는 데 중요한 역할을 했다.

2. 역사적 용례

고대 인도에서는 산스크리트어로 '왕중왕'을 뜻하는 "라자디라자(Rājādhirāja)"와 "마하라자디라자(Mahārādhirāja)"(Rājādhirāja|라자디라자sa, Mahārādhirāja|마하라자디라자sa) 같은 단어가 사용되었다. 이 단어들은 리그베다(기원전 1700년 – 기원전 1100년)에도 나타난다.[2] 굽타 제국 군주들은 "Maharajadhiraja"라는 황제 칭호를 사용했고,[2] 10세기 구르자라-프라티하라 군주는 "아리아바르타의 Maharajadhiraja"라는 칭호를 받았다.[3] 팔라바 왕조, 팔라 제국, 살라스탐바 왕조 통치자들도 이 칭호를 사용했다.[4] 비자야나가라 통치자들은 "Maharajadhiraj"라는 황제 칭호를, 쿠샨 제국 통치자들은 '왕중왕'(rajadhiraja)이라는 칭호를 사용했다.[6][7]

"만왕의 왕"이라는 칭호는 기원전 1233년에서 1197년 사이에 통치한 아시리아 왕 툭쿨티-닌누르타 1세가 처음으로 "šar šarrāni"라는 형태로 사용했다. "šar"은 전통적으로 단순히 폴리스의 통치자를 의미했으나, 중아시리아 제국이 성립되면서 아시리아 통치자들은 폴리스들의 기존 왕권 위에 군림하며 문자 그대로 "만왕의 왕"이 되었다. 툭쿨티-닌누르타 1세 이후 이 칭호는 에사르하돈(재위 기원전 681-669년)과 아슈르바니팔(재위 기원전 669-627년) 등 아시리아와 바빌로니아 군주들이 가끔 사용했다. "šar šarrāni"는 마지막 신바빌로니아 제국의 왕 나보니두스(재위 기원전 556-539년)의 칭호 중 하나였다.

고대 메소포타미아에서는 다양한 것에 대한 소유권을 주장하는 과장된 칭호들이 흔했다. 예를 들어, 아슈르바니팔의 증조부인 사르곤 2세는 "대왕", "전능한 왕", "만유의 왕", "아시리아 왕", "바빌로니아 왕", "수메르와 아카드의 왕"이라는 칭호를 모두 사용했다.

이란에서는 여러 왕조에서 '왕중왕' 칭호를 사용했다.

알렉산드로스 대왕은 아케메네스 제국을 정복한 후 고대 페르시아의 왕실 칭호 대신 "아시아의 왕"(βασιλεὺς τῆς Ἀσίαςgrc)이라는 새로운 칭호를 사용하였다.[5] 알렉산드로스 사후 그의 제국이 분할되면서 셀레우코스 왕조가 아케메네스 왕조의 영토를 상속받았다. 셀레우코스 왕조의 군주들은 점차 페르시아의 정치 체제에 편입되었다. 대부분의 셀레우코스 왕들은 공식적으로 "대왕" 칭호를 사용했는데, 이는 아시리아에서 기원한 "만왕의 왕"과 마찬가지로 아케메네스 통치자들이 자주 사용하던 칭호였다. "대왕" 칭호는 안티오쿠스 1세 소테르(재위 기원전 281~261년)의 보르시파 원통과 안티오쿠스 3세 대왕(재위 기원전 222~187년) 통치 기간에 두드러지게 나타난다.[6]

셀레우코스 제국 후기에 제국의 영토가 이전보다 훨씬 작아졌음에도 불구하고 "만왕의 왕"이라는 칭호가 다시 사용되었다. 이 칭호는 셀레우코스 왕과 관련이 있는 것으로 널리 알려졌으며, 즉위한 티마르쿠스(활동 기원전 163~160년)는 자신을 "만왕의 왕"이라고 칭했고, 이 칭호는 제국 외부의 자료에서도 언급되었다.[7] 폰투스 왕국(특히 미트리다테스 6세 에우파토르 치하) 등 일부 비(非)셀레우코스 통치자들도 이 칭호를 스스로 사용했다.[7][8]

티그라네스 2세는 기원전 1세기 짧은 기간 동안 자신이 건설한 중동에서 가장 강력한 제국을 다스렸다. 기원전 83년 시리아를 정복한 후, 티그라네스는 "왕중왕"이라는 칭호를 사용했다.[8] 아르메니아의 바그라투니 왕조 왕들은 아쇼트 3세(재위 953~977년)부터 1064년 왕조가 멸망할 때까지 이 칭호를 부활시켜 페르시아어로는 شاهنشاه|샤한샤fa로 표기했다.[8]

조지아 왕국의 다비드 4세는 '왕중왕' 칭호를 부활시켜 조지아어로는 '메페트 메페'로 표기했다. 이후 타마르 여왕을 포함한 모든 조지아 국왕들은 이 칭호를 사용했다.

𐡌𐡋𐡊 𐡌𐡋𐡊𐡀 𐡃𐡉 𐡌𐡃𐡉𐡍𐡇𐡀|Mlk Mlk dy Mdnh|왕중왕syc은 팔미라 왕국의 오다이나투스와 그의 아들 헤로디아누스가 사용한 칭호이다.

에티오피아에서는 악숨 왕국의 통치자들이 세므브로테스 재위 시대(서기 250년경)부터 "왕중왕" 칭호를 사용했다. 에티오피아 제국의 통치자들은 "네구사 네가스트(Nəgusä Nägäst)" 칭호를 사용했는데, 이는 "왕중왕"과 동일시되며 공식적으로는 황제로 번역되었다.

राजाधिराज|라자-디-라자sa(왕중왕)와 परमभट्टारक|푸 포 타나 라야sa(왕중왕)는 참파 연합의 통치자들이 사용한 칭호이다.

2. 1. 고대 인도

고대 인도에서는 산스크리트어로 된 '왕중왕'을 뜻하는 "라자디라자(Rājādhirāja)"와 "마하라자디라자(Mahārādhirāja)"와 같은 단어가 사용되었다.Rājādhirāja|라자디라자saMahārādhirāja|마하라자디라자sa 이 단어들은 아이타레야 아라냐카(Aitareya Aranyaka)와 리그베다(Rigveda)(기원전 1700년 – 기원전 1100년)에도 나타난다.[2]굽타 제국(Gupta Empire)의 군주들은 "Maharajadhiraja"라는 황제 칭호를 사용했다.[2] 10세기 구르자라-프라티하라(Gurjara-Pratihara) 군주는 "아리아바르타(Aryavarta)의 Maharajadhiraja"라는 칭호를 받았다.[3] "Maharajadhiraja"는 팔라바 왕조(Pallava dynasty), 팔라 제국(Pala Empire), 살라스탐바 왕조(Salasthamba dynasty) 통치자들도 사용한 황제 칭호였다.[4]

비자야나가라(Vijayanagar) 통치자들은 "Maharajadhiraj"라는 황제 칭호를 사용했다.[5] '왕중왕'(rajadhiraja)이라는 칭호는 쿠샨 제국(Kushan Empire) 통치자들도 사용했다.[6][7]

2. 2. 고대 메소포타미아

"만왕의 왕"이라는 칭호는 기원전 1233년에서 1197년 사이에 통치한 아시리아 왕 툭쿨티-닌누르타 1세가 처음으로 "šar šarrāni"라는 형태로 사용했다. "šar"은 전통적으로 단순히 폴리스의 통치자를 의미했으나, 중아시리아 제국이 성립되면서 아시리아 통치자들은 폴리스들의 기존 왕권 위에 군림하며 문자 그대로 "만왕의 왕"이 되었다. 툭쿨티-닌누르타 1세 이후 이 칭호는 아시리아와 바빌로니아 군주들이 가끔 사용했다. "šar šarrāni"를 사용한 후대 아시리아 통치자로는 에사르하돈(재위 기원전 681-669년)과 아슈르바니팔(재위 기원전 669-627년)이 있다. "만왕의 왕"은 "šar šarrāni"로서 마지막 신바빌로니아 제국의 왕 나보니두스(재위 기원전 556-539년)의 칭호 중 하나였다.

고대 메소포타미아에서는 다양한 것에 대한 소유권을 주장하는 과장된 칭호들이 흔했다. 예를 들어, 아슈르바니팔의 증조부인 사르곤 2세는 "대왕", "전능한 왕", "만유의 왕", "아시리아 왕", "바빌로니아 왕", "수메르와 아카드의 왕"이라는 칭호를 모두 사용했다.

2. 3. 이란

이란에서는 여러 왕조에서 '왕중왕' 칭호를 사용했다.- 파르티아의 미트리다테스 1세(재위 기원전 171년-기원전 132년)는 아케메네스 왕조 이후 최초로 '만왕의 왕' 칭호를 사용했다.

- 그의 조카 파르티아의 미트리다테스 2세(재위 기원전 124년-기원전 88년)의 통치 이후, 이 칭호는 651년 사산 왕조가 멸망할 때까지 꾸준히 사용되었다.[3]

2. 3. 1. 아케메네스 왕조

아케메네스 왕조는 '만왕의 왕'(고대 페르시아어로 Xšāyaθiya Xšāyaθiyānāmpeo) 칭호를 사용했다. 이 칭호는 형태상 메디아어이며, 아케메네스 왕조가 메디아인들로부터 가져왔을 가능성이 있다.2. 3. 2. 파르티아와 사산 왕조

파르티아의 미트리다테스 1세는 아케메네스 왕조 이후 최초로 '만왕의 왕' 칭호를 사용했다.[1] 미트리다테스 2세의 통치 이후, 이 칭호는 651년 사산 왕조의 멸망까지 꾸준히 사용되었다.[1] 사산 왕조는 "이란의 만왕의 왕"(šāhān šāh ī ērānpal) 및 "이란인과 비이란인의 만왕의 왕"(šāhān šāh ī ērān ud anērānpal)이라는 변형된 칭호를 사용했다.[1]2. 3. 3. 부이 왕조

파르티아의 미트리다테스 1세(재위 기원전 171년-기원전 132년)는 아케메네스 왕조 이후 최초로 '만왕의 왕' 칭호를 사용한 이란의 왕이었다. 그의 조카 파르티아의 미트리다테스 2세(재위 기원전 124년-기원전 88년)의 통치 이후, 이 칭호는 651년 사산 왕조가 멸망할 때까지 꾸준히 사용되었다.[3]2. 4. 헬레니즘 시대

알렉산드로스 대왕은 아케메네스 제국을 정복한 후 고대 페르시아의 왕실 칭호 대신 "아시아의 왕"(βασιλεὺς τῆς Ἀσίαςgrc)이라는 새로운 칭호를 사용하였다.[5] 알렉산드로스 사후 그의 제국이 분할되면서 셀레우코스 왕조가 아케메네스 왕조의 영토를 상속받았다. 셀레우코스 왕조의 군주들은 점차 페르시아의 정치 체제에 편입되었다. 대부분의 셀레우코스 왕들은 공식적으로 "대왕" 칭호를 사용했는데, 이는 아시리아에서 기원한 "만왕의 왕"과 마찬가지로 아케메네스 통치자들이 자주 사용하던 칭호였다. 이 칭호는 다른 통치자들에 대한 소유자의 우월성을 나타내기 위한 것이었다. "대왕" 칭호는 안티오쿠스 1세 소테르(재위 기원전 281~261년)의 보르시파 원통과 안티오쿠스 3세 대왕(재위 기원전 222~187년) 통치 기간에 두드러지게 나타난다.[6]셀레우코스 제국 후기에 제국의 영토가 이전보다 훨씬 작아졌음에도 불구하고 "만왕의 왕"이라는 칭호가 다시 사용되었다. 이 칭호는 셀레우코스 왕과 관련이 있는 것으로 널리 알려졌으며, 즉위한 티마르쿠스(활동 기원전 163~160년)는 자신을 "만왕의 왕"이라고 칭했고, 이 칭호는 제국 외부의 자료에서도 언급되었다.[7] 폰투스 왕국(특히 미트리다테스 6세 에우파토르 치하) 등 일부 비(非)셀레우코스 통치자들도 이 칭호를 스스로 사용했다.[7][8] 파르나케스 2세는 비문과 왕실 주화에 "만왕의 왕"으로 등장했고, 미트리다테스 에우파토르는 비문에 "만왕의 왕"으로 등장했다.[8]

셀레우코스 왕조가 "만왕의 왕" 칭호를 사용한 것은 다른 왕들을 완전히 속국으로 만든다는 의미가 아니라, 종주권을 인정한다는 의미였을 가능성이 있다. 당시 셀레우코스 왕조는 속국들의 충성심을 빠르게 잃어가고 있었기 때문이다.[7]

2. 5. 아르메니아

티그라네스 2세는 기원전 1세기 짧은 기간 동안 자신이 건설한 중동에서 가장 강력한 제국을 다스렸다. 기원전 83년 시리아를 정복한 후, 티그라네스는 "왕중왕"이라는 칭호를 사용했다.[8] 아르메니아의 바그라투니 왕조 왕들은 아쇼트 3세(재위 953~977년)부터 1064년 왕조가 멸망할 때까지 이 칭호를 부활시켜 페르시아어로는 شاهنشاه|샤한샤fa로 표기했다.[8]2. 6. 조지아

조지아 왕국의 다비드 4세는 '왕중왕' 칭호를 부활시켜 조지아어로는 '메페트 메페'로 표기했다. 이후 타마르 여왕을 포함한 모든 조지아 국왕들은 이 칭호를 사용했다.2. 7. 팔미라

𐡌𐡋𐡊 𐡌𐡋𐡊𐡀 𐡃𐡉 𐡌𐡃𐡉𐡍𐡇𐡀|Mlk Mlk dy Mdnh|왕중왕syc은 팔미라 왕국의 오다이나투스와 그의 아들 헤로디아누스가 사용한 칭호이다.2. 8. 에티오피아

에티오피아에서는 악숨 왕국의 통치자들이 세므브로테스 재위 시대(서기 250년경)부터 "왕중왕" 칭호를 사용했다. 에티오피아 제국의 통치자들은 "네구사 네가스트(Nəgusä Nägäst)" 칭호를 사용했는데, 이는 "왕중왕"과 동일시되며 공식적으로는 황제로 번역되었다.2. 9. 참파

राजाधिराज|라자-디-라자sa(왕중왕)와 परमभट्टारक|푸 포 타나 라야sa(왕중왕)는 참파 연합의 통치자들이 사용한 칭호이다.3. 여성형 및 용례

"만왕의 왕"에 해당하는 여성형은 "만왕의 여왕"이지만, 일부 여성 군주는 "왕들의 여왕"이라는 칭호를 사용했고, 다른 이들은 남성형 칭호인 "만왕의 왕"을 그대로 사용하기도 했다.

- 알루파 왕조의 발라마하데비는 남성 호칭인 ''마하라자디라자''("대왕 중의 왕")를 사용했다.[10]

- 바우마-카라 왕조의 트리부바나 마하데비 3세, 단디 마하데비, 다르마 마하데비는 여성 호칭인 ''파라메스바리''와 함께 남성 호칭인 ''마하라자디라자''("대왕 중의 왕")를 사용했다.[11][12][13]

- 조지아 왕국의 타마르는 ''메페타-메페''("왕 중의 왕")와 ''데도팔타-데도팔리''("여왕 중의 여왕")라는 두 가지 칭호를 모두 사용했다.[14]

- 프톨레마이오스 왕조에서 클레오파트라 7세는 알렉산드리아의 증여에서 "왕들의 여왕"으로 선포되었다.[9]

- 조지아의 군주였던 루수단은 어머니 타마르와 마찬가지로 "왕과 여왕들의 여왕"이라는 칭호를 사용했다.[15]

- 에티오피아 제국에서 즈웨디투 여황제의 칭호는 ''Nəgəstä Nägästam''("왕들의 여왕")였다.

- 페르시아 제국에는 "만왕의 왕"(''shahānšāhfa'')에 상응하는 "여왕 중의 여왕"(''bānbishnān bānbishnfa'')이라는 칭호가 있었으며, "여왕"(''bānbishnfa'')이라고도 불렸다. 무사, 보란, 아자르미도흐트는 "만왕의 왕"과 동등한 지위를 가진 여군주들이었다.

- 겔라티 수도원의 벽화에 따르면, 이메레티의 왕비에게는 "여왕 중의 여왕"(dedopalta-dedopali)이라는 칭호가 사용되었다.[16]

4. 종교적 용례

유대교에서 "말렉 말케이 하말라킴"(מלך מלכי המלכים|멜레크 말케이 하말라킴he, "왕중왕")은 신의 이름으로 사용되었는데, 이는 성경에 언급된 바빌로니아와 페르시아 왕들의 칭호보다 더 높은 칭호를 부여하기 위한 표현이었다.[1]

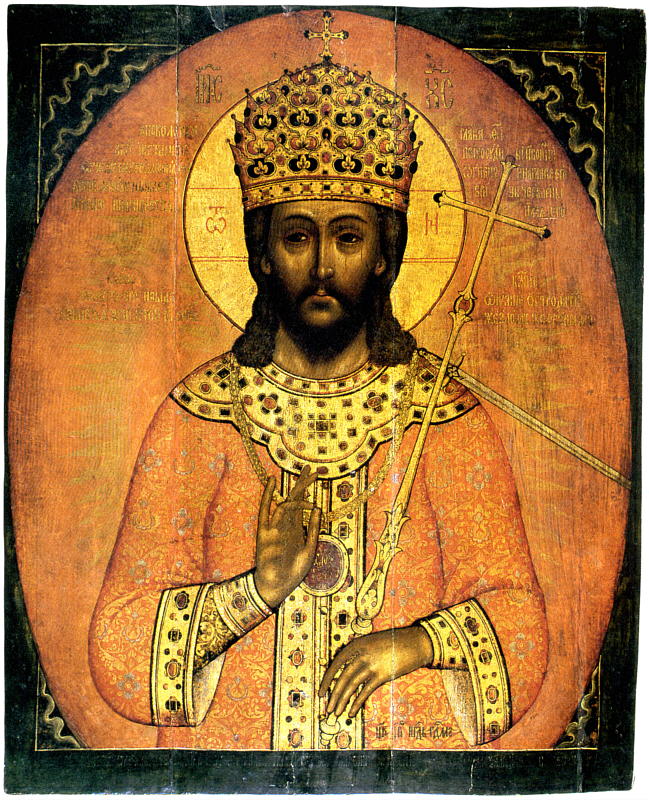

"만왕의 왕"(βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων|바실레우스 톤 바실레우온톤grc)은 신약성경에서 예수를 지칭하는 데 사용된다. 디모데전서 (6:15)와 요한계시록 (17:14, 19:11–16)에 등장한다.[1]

일부 그리스도교 국가(조지아, 아르메니아, 에티오피아)에서는 이 칭호를 사용했으며, 비잔티움 황제들의 모토에도 포함되었다. Βασιλεὺς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων|바실레우스 바실레온, 바실레우온 바실레우온톤grc(''Basileus Basileōn, Basileuōn Basileuontōn'', "만왕의 왕, 지배자들을 지배하는 자")[5] 비잔티움 제국에서 Βασιλεὺς(Basileus)는 원래 "왕"을 의미했지만, "황제"라는 뜻을 갖게 되었다. 비잔티움 통치자들은 "Basileus"를 Imperator로 번역했고, 다른 왕들을 ''rēx'' 또는 ''rēgas''(ρήξ, ρήγας|렉스, 레가스grc)로 불렀다.[6][7] "만왕의 왕"은 "황제"의 지위와 동일시되었다.[8]

651년 사산 왕조 멸망 이후, 이슬람 세계에서 "샤한샤(Shahanshah)" 칭호는 강하게 비판받았다. 부이 왕조가 페르시아에서 샤한샤 칭호를 사용했을 때, 법률가들이 그 정당성에 대해 합의해야 할 정도였다.[1] 수니파 이슬람의 하디스에서 "만왕의 왕" 또는 "샤한샤"라는 칭호는 비난받았다.[2][3] 알라의 선지자는 "스스로를 만왕의 왕이라고 부르는 자의 이름"을 가장 끔찍하다고 말했다.[3] 초기 이슬람에서 오직 신만이 왕이라는 개념이 있었기에, "만왕의 왕"은 불쾌하고 신성모독적인 것으로 여겨졌다.[4]

4. 1. 유대교

유대교에서 "말렉 말케이 하말라킴"( מלך מלכי המלכים|멜레크 말케이 하말라킴he, "왕중왕의 왕")은 신의 이름으로 사용되었는데, 이 중복 최상급 표현은 성경에 언급된 바빌로니아와 페르시아 왕들의 칭호보다 한 단계 높은 칭호를 부여하기 위해 사용되었다.[1]4. 2. 기독교

"만왕의 왕"(βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων|바실레우스 톤 바실레우온톤grc)이라는 칭호는 신약 성서에서 예수 그리스도를 지칭하는 데 사용된다. 디모데전서 (6:15)에 한 번, 요한계시록 (17:14, 19:11–16)에 두 번 등장한다.[1]

디모데전서 6:15[2]

> …그가 그의 때에 나타내실 자니 그는 복되시고 홀로 능하신 주 곧 만왕의 왕이시요 만주의 주시니…

요한계시록 17:14[3]

> 이들이 어린 양과 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시요 만왕의 왕이시므로 이들을 이기실 것이요 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받고 충성된 자들도 이기리라

요한계시록 19:11–12, 16[4]

> 내가 보니 하늘이 열린데 보라 백마가 있는데 그 위에 탄 자의 이름은 충신이요 진실이라 일컫는바 그의 심판과 전쟁은 공의로 하시더라 그의 눈은 불꽃 같고 그의 머리에는 많은 관이 있고 또 이름이 기록되었으나 자기 외에는 아무도 알지 못하며…그 옷과 넓적다리에 이름이 기록되었으니 만왕의 왕이요 만주의 주라 하더라

일부 그리스도교 국가(조지아, 아르메니아, 에티오피아)에서는 이 칭호를 사용했으며, 비잔티움 황제들, 특히 팔레올로고스 시대의 모토에도 포함되었다. Βασιλεὺς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων|바실레우스 바실레온, 바실레우온 바실레우온톤grc(''Basileus Basileōn, Basileuōn Basileuontōn'', 문자 그대로 "만왕의 왕, 지배자들을 지배하는 자")[5] 비잔티움 제국에서 Βασιλεὺς(Basileus)는 고대에는 "왕"을 의미했지만, "황제"라는 의미를 갖게 되었다. 비잔티움 통치자들은 라틴어를 사용할 때 "Basileus"를 "Imperator"로 번역했고, 다른 왕들을 ''rēx'' 또는 ''rēgas''(ρήξ, ρήγας|렉스, 레가스grc), 라틴어 칭호 ''rex''의 헬레니즘화된 형태로 불렀다.[6][7] 따라서 비잔티움 제국에서 Βασιλεὺς Βασιλέων|바실레우스 바실레온grc은 "황제의 황제"를 의미했을 것이다. 비잔티움 통치자들은 자신들과 동등하다고 여겨지는 두 명의 외국 통치자, 즉 악숨 왕국의 왕과 사산 제국의 샤한샤에게만 Basileus 칭호를 수여했다. 이로 인해 서구의 관점에서 "만왕의 왕"은 "황제"의 지위와 동일시되었다.[8]

4. 3. 이슬람

651년 사산 왕조의 멸망 이후, 이슬람 세계에서 "샤한샤(Shahanshah)" 칭호는 강하게 비판받았다. 부이 왕조가 페르시아에서 샤한샤 칭호를 사용했을 때, 법률가들이 그 정당성에 대해 합의해야 할 정도로 문제가 되었다.[1] "만왕의 왕" 또는 페르시아식 표현인 "샤한샤"라는 칭호 자체는 수니파 이슬람의 하디스에서 비난받았는데, 대표적인 예로 사히흐 알부카리 73권 224번과 225번 하디스가 있다.[2][3]알라의 나비(선지자)는 "알라의 눈에 가장 끔찍한(비열한) 이름은 스스로를 만왕의 왕이라고 부르는 자의 이름이다."라고 말했다. 수피얀은 "다른 사람은 '만왕의 왕'이 '샤한샤'를 의미한다고 말한다."라고 덧붙였다.[3] 이슬람 세계 내에서 이 칭호에 대한 비난은, 초기 이슬람에서 오직 신만이 왕이라는 개념이 두드러졌기 때문일 수 있다. 속세의 왕권에 반대하여, "만왕의 왕"이라는 표현은 불쾌하고 신성 모독적인 것으로 여겨졌다.[4]

5. 현대적 용례

현대에도 '왕중왕'이라는 칭호가 드물게 사용되는 경우가 있다.

이란에서는 1979년 이란 혁명 이전까지 파흘라비 왕조의 레자 샤 파흘라비와 모하마드 레자 파흘라비가 '샤한샤'라는 칭호를 사용했다.[12] 2008년에는 리비아의 지도자 무아마르 카다피가 200명이 넘는 아프리카 부족장 및 추장들의 지지를 받아 '왕중왕' 칭호를 받기도 했다.

5. 1. 이란

1062년 부이족 왕조가 멸망한 이후, "샤한샤(Shahanshah)" 칭호는 현대에 이르기까지 이란 통치자들이 간헐적으로 사용했다. "샤힌샤(Shahinshah)"로 표기되기도 하는 이 칭호는 셀주크 제국의 두 번째 술탄이었던 알프 아르슬란의 일부 주화에도 사용되었다.[12]이 칭호는 사파비 왕조의 창시자인 이스마일 1세(1501년–1524년)에 의해 채택되었다. 1501년 타브리즈를 점령한 후, 이스마일 1세는 스스로 이란의 샤(Shah)이자 이란의 샤한샤(Shahanshah)라고 선포했다. "이란의 왕중왕(šāhanšāh-e Irān)"이라는 용어는 사파비 시대와 그 이전의 티무르 제국 시대(그때는 사용되지 않았음)에도 풍부하게 기록되어 있다.[12] 아프샤르 왕조의 창시자인 나디르 샤는 1739년 인도의 무굴 제국의 무함마드 샤에 대한 자신의 우월성을 강조하기 위해 "샤한샤(šāhanšāh)" 칭호를 사용했다.[12]

카자르 왕조의 파트 알리 샤(재위 1797년–1834년)에게도 "샤한샤(Shahanshah)" 칭호가 사용된 기록이 있다. 파트 알리 샤의 통치는 화려함과 정교한 궁중 의례로 유명했다.[12] 1813/1814년 파트 알리 샤의 초상화에는 "이것은 하늘에 사는 샤한샤의 초상인가 / 아니면 해의 떠오름과 달의 모습인가?"라는 제목의 시가 들어 있다.[12]

1925년 카자르 왕조는 타도되었고 파흘라비 왕조가 그 자리를 대신했다. 이 왕조의 두 통치자인 레자 샤 파흘라비(재위 1925년–1941년)와 모하마드 레자 파흘라비(재위 1941년–1979년) 또한 1979년 이란 혁명으로 타도되기 전까지 "샤한샤(Shahanshah)" 칭호를 사용했다.[12] 모하마드 레자 파흘라비는 1967년 10월 26일 테헤란에서 성대한 즉위식에서야 비로소 "샤한샤(Shahanshah)" 칭호를 사용했는데, 그는 자신이 그 칭호에 "합당하지 않았다"고 생각했기 때문에 그때까지 기다렸다고 말했다.[12] 망명 중인 파흘라비 가문의 현 당주 레자 파흘라비 2세는 1980년 아버지 사후 21세의 나이에 상징적으로 자신을 "샤한샤(Shahanshah)"라고 선포했다.[12]

5. 2. 리비아

2008년 8월 28일, 리비아 지도자 무아마르 카다피는 200명이 넘는 아프리카 부족장 및 추장들의 지지를 받아 "왕중왕" 칭호를 받았다. 이들은 벵가지에서 열린 회의에서 "우리는 우리의 형제 지도자를 아프리카의 '왕중왕, 술탄, 왕자, 족장, 시장'으로 인정하기로 결정했습니다"라고 말했다. 카다피는 이 회의에서 왕좌, 18세기 코란, 전통 의상, 타조알 등의 선물을 받았다. 그는 또한 참석자들에게 자신들의 정부에 압력을 가하여 통합된 아프리카 대륙으로 나아가는 과정을 앞당길 것을 촉구하며, "우리는 아프리카를 방어할 아프리카 군대를 원하며, 단일 아프리카 통화를 원하고, 아프리카 내 여행을 위한 단일 아프리카 여권을 원합니다"라고 말했다. 국제 언론은 이 회의를 "기이한 의식"으로 묘사했다.[1]참조

[1]

서적

Les Arméniens entre Grecs, Musulmans et Croisés: étude sur les pouvoirs arméniens dans le Proche-Orient méditerranéen (1068-1150)

https://books.google[...]

Fundação Calouste Gulbenkian

[2]

서적

A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century

https://books.google[...]

Pearson Education India

2008

[3]

서적

Al-Hind: Early medieval India and the expansion of Islam, 7th-11th centuries

https://books.google[...]

BRILL

[4]

서적

Administrative System in India: Vedic Age to 1947

https://books.google[...]

APH Publishing

1998

[5]

서적

Court Life Under the Vijayanagar Rulers

https://books.google[...]

B.R. Publishing Corporation

1999

[6]

서적

The Age of the Parthians

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

2010-03-24

[7]

서적

State and the People: Political History of Government in India : with Special Reference to Bihar

https://books.google[...]

Mittal Publications

[8]

학술지

Pharnaces II and his Title "King of Kings"

https://www.academia[...]

2017-01-01

[9]

서적

Roman History, Book 49

https://penelope.uch[...]

[10]

서적

The First Spring: The Golden Age of India

https://books.google[...]

Penguin Books India

2011

[11]

서적

History of Orissa

https://books.google[...]

Nalanda

1981

[12]

서적

History of Orissa

https://books.google[...]

Nalanda

1981

[13]

서적

History of Orissa

https://books.google[...]

Nalanda

1981

[14]

서적

Edge of Empires: A History of Georgia

https://books.google[...]

Reaktion Books

2013-02-15

[15]

서적

Imagining History at the Crossroads: Persia, Byzantium, and the Architects of the Written Georgian Past

https://books.google[...]

University of Michigan

1997

[16]

웹사이트

Gelati Academy of Sciences: The Fresco of the Royal Donators

https://armazi.uni-f[...]

2023-09-28

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com