참파

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

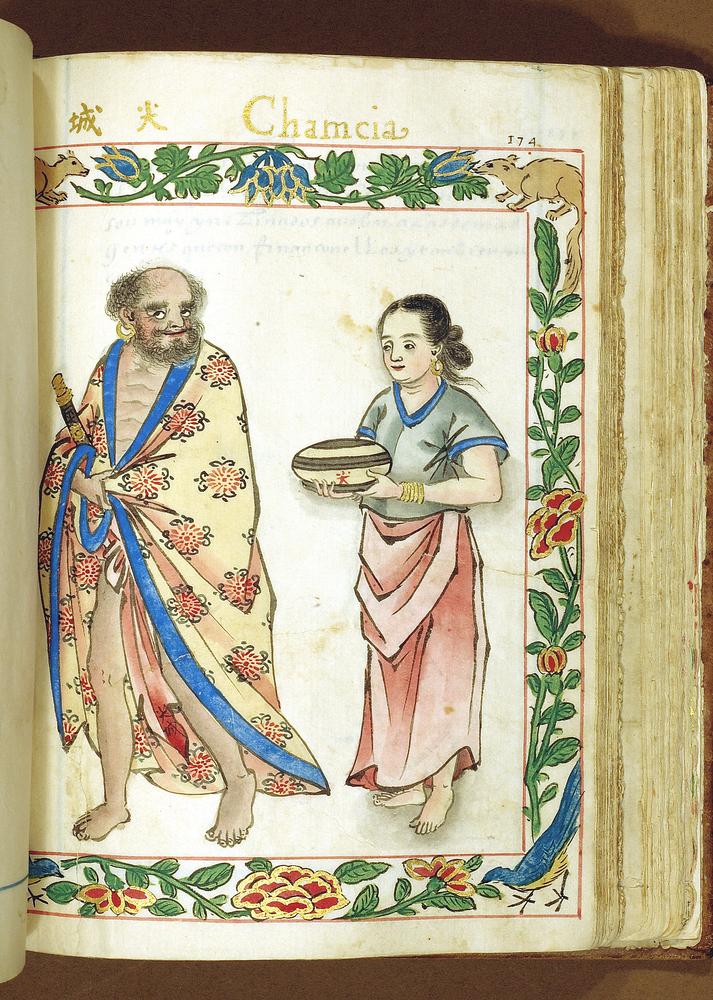

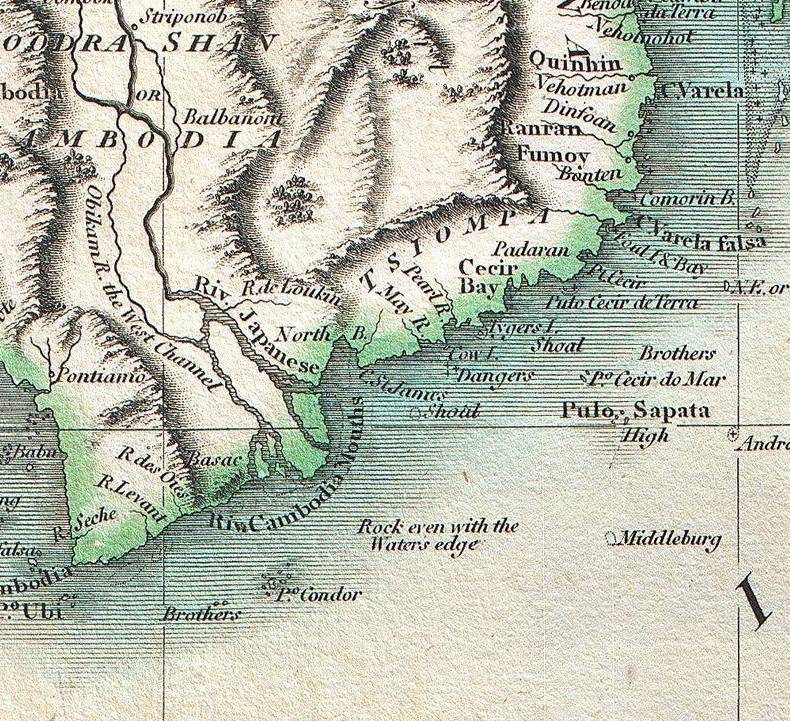

참파는 2세기부터 15세기까지 베트남 중남부 지역에 존재했던 해상 무역 국가였다. 고대에는 힌두교를 받아들여 힌두 문화를 꽃피웠으며, 7세기 이후에는 점성(占城)으로 불렸다. 참파는 부남의 영향을 받아 힌두 문명을 수용하고 중계 무역으로 번성했으며, 11세기에는 비자야 왕조가 등장했다. 12세기에는 크메르 제국과 대립했고, 13세기에는 몽골의 침략을 받기도 했다. 15세기에는 베트남에 의해 멸망했고, 이후 잔존 세력은 베트남에 동화되었다. 참파는 독자적인 문화와 예술을 발전시켰으며, 베트남 문화에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 참파 - 일남군

일남군은 중국 전한 시대에 설치되어 베트남 중부에 위치했으며, 여러 왕조를 거치며 명칭과 관할 지역에 변화를 겪다가 당나라 시대에 환주로 개칭되면서 사라진 군이다. - 참파 - 참파 예술

참파 예술은 베트남 중부에 위치했던 참파 왕국의 시각 예술로, 인도 문화의 영향을 받은 붉은 벽돌 사원, 사암 조각상, 부조 조각 등을 포함하며 미선 유적, 도반, 포나가르 사원, 포 클롱 가라이 등이 주요 유적지이다. - 참족 - 참어

참어는 오스트로네시아어족에 속하며 베트남과 캄보디아의 참족이 사용하는 언어로, 과거 참파 왕국의 언어였으나 현재는 어려움을 겪고 있고 서부 참어와 동부 참어로 나뉜다. - 참족 - 참 조각 박물관

참 조각 박물관은 베트남 다낭에 위치하며, 1915년 앙리 빠르망띠에 박물관으로 개관하여 참파 왕국의 조각품을 주로 전시하고 있다. - 베트남의 옛 나라 - 베트남 공화국

베트남 공화국은 1955년 응오딘지엠이 수립한 국가로, 베트남 전쟁의 주요 무대였으며, 권위주의와 부패, 내전 격화, 미국의 개입을 거쳐 1975년 사이공 함락으로 멸망했다. - 베트남의 옛 나라 - 남베트남 공화국

남베트남 공화국은 베트남 전쟁 중 남베트남 민족해방전선을 주축으로 수립된 임시혁명정부로서, 남베트남에 대항하며 "독립, 민주, 평화, 중립"을 표방했으나, 사이공 함락 후 베트남 사회주의 공화국에 흡수되었고, 북베트남의 괴뢰 정부로 평가받는다.

2. 역사

고고학자들은 기원 전 베트남 중부 북단에서 청동기로 대표되는 동선 문화가 발달했지만, 중부 연해·중부 남단에서는 철기 중심의 사후인 문화가 확산되었다고 본다. 사후인 문화 유물은 라오스, 필리핀, 태국 서부 유물과 공통점이 많아 말레이계 해양민족인 옛 짬족의 건축 흔적으로 추측된다.

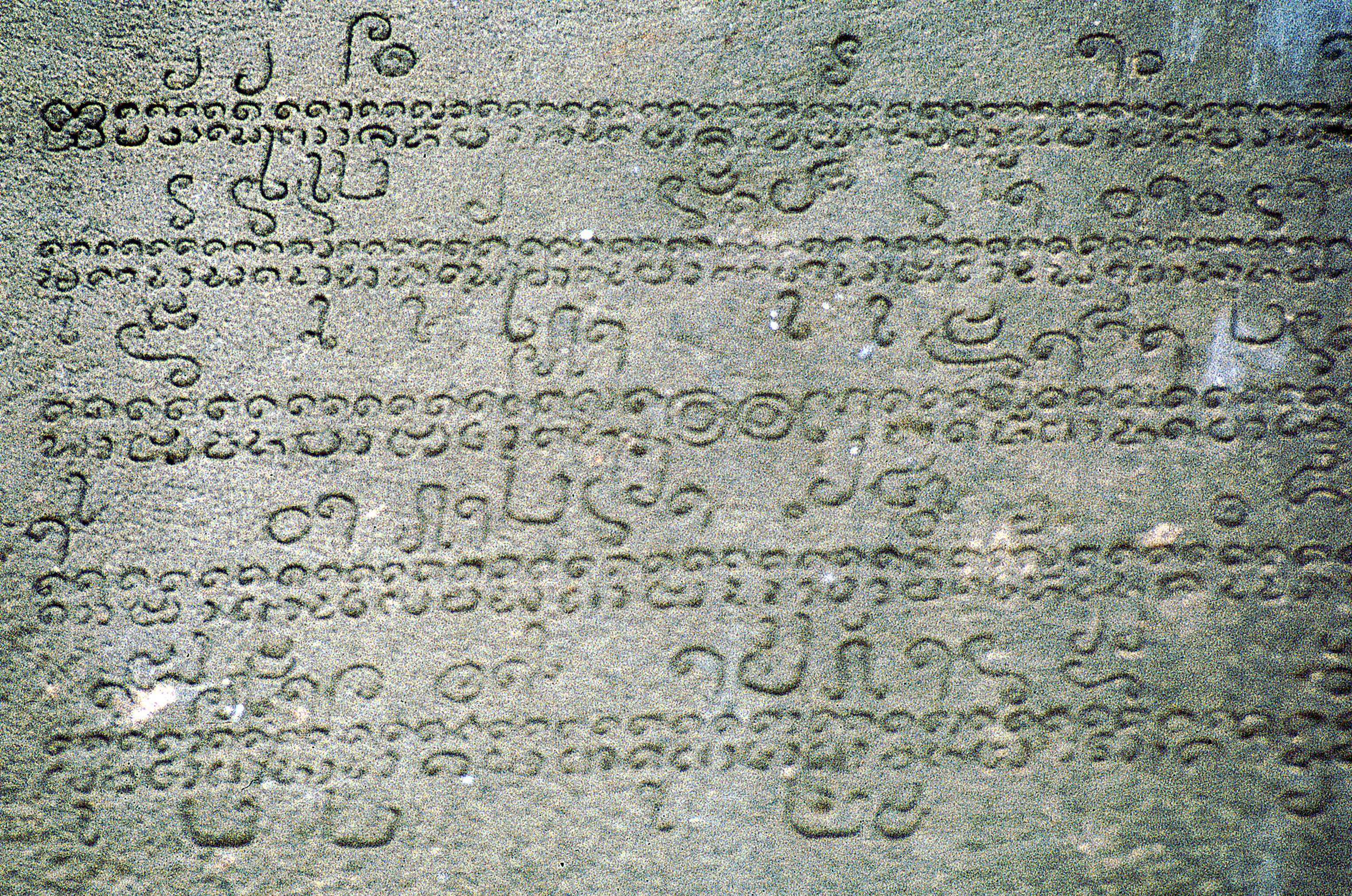

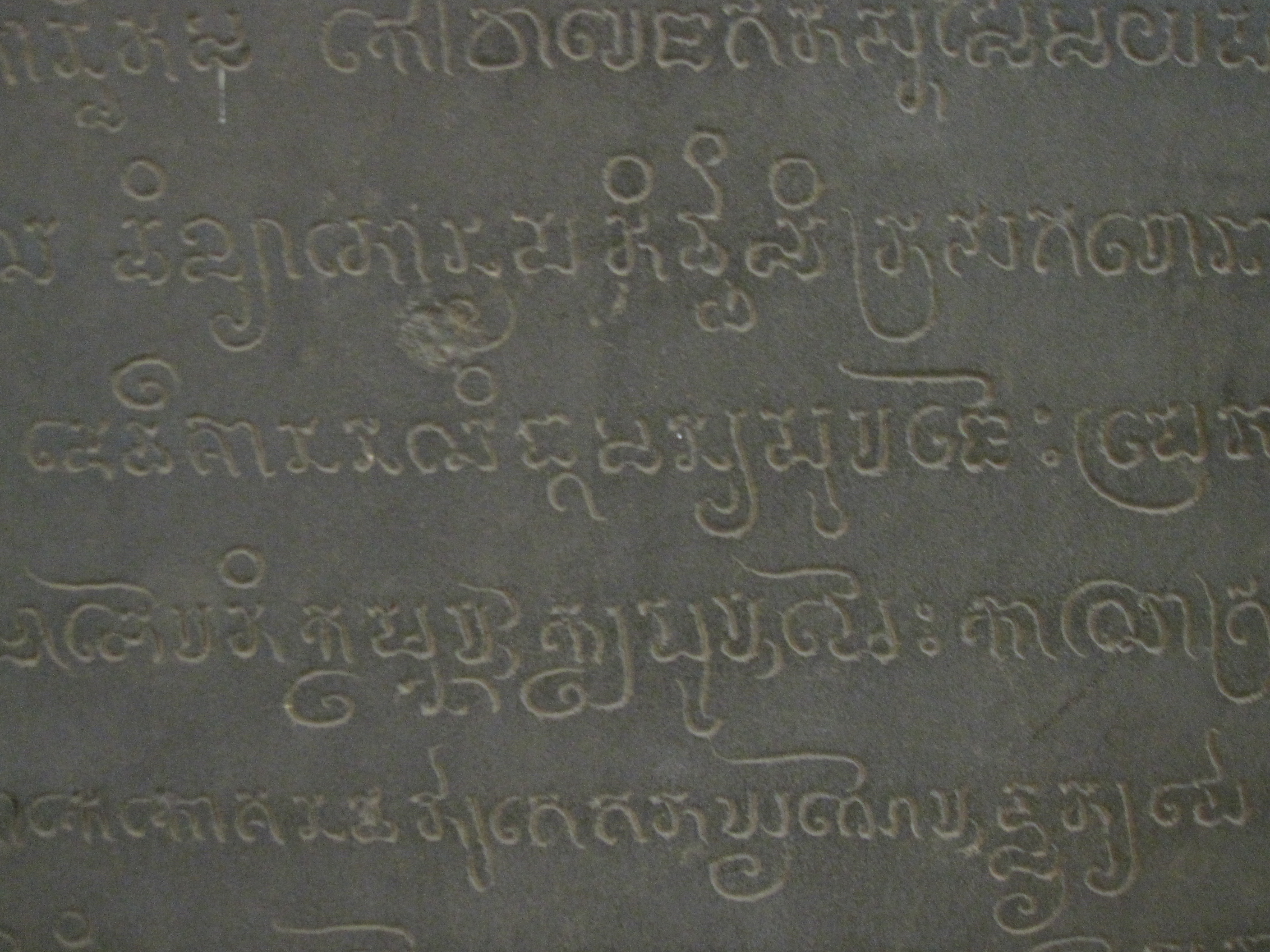

참파 왕국의 역사는 중국 사료, 참파 비문, 참파 사서에 기록되어 있다. 참파 비문은 옛 참파어를 인도계 문자로 기록한 것과 산스크리트어로 기록한 것이 있다. 옛 참파어는 오스트로네시아어족 중 하나로, 현재의 아체어와 유사하다. 캄보디아 시엠리아프 앙코르 유적 바이욘 부조에 참파 관련 내용이 있다.

베트남 중부 지역은 중국 동한 시기 교주에 속했다. 중국 사료에 따르면, 192년 한나라 최남단 일남군 상림현(현재 후에 부근)에서 관리(공조)였던 쿠리엔(Khu Liên)이 짬족 수천 명을 이끌고 상림현을 공격, 현령을 살해하고 일남군 일대를 점령하여 스스로 임읍왕(林邑王)이라 칭하고 그 땅을 임읍(Lâm Ấp)이라 칭하며 임읍을 건국했다.[21][22][23] 임읍은 중국 남조에 조공했고, 초기에는 중국 문화 영향을 많이 받았다. 중국 사료 『수경주』 권 36 온수의 조가 인용하는 「림읍기」에 따르면, 당시 동탁의 폭정(초평의 난)으로 인해, 일남군 상림현 사람들은 한나라에 대한 불신을 키웠다고 한다.

수나라 양제는 605년(대업 원년) 참파 정벌군을 일으켰다. 수는 육군과 해군 공동 작전으로 참파 수도를 점령하고 조공국으로 삼았다. 참파가 앵무새를 당 태종에게 바쳤다(626년~631년)는 기록도 있다. 당나라 때 문헌에는 ‘占波’(점파), ‘瞻波’(첨파) 등으로도 불렸다.[78][79] 당나라 중기에는 환왕(環王)으로 국명을 고쳤다. 9세기 이후 점성(占城)이라는 이름을 사용하기 시작했고, 현재 중국과 베트남 사료에 등장한다. 점성(占城)은 산스크리트어 참파푸라(占婆補羅, Campapura)와 참파나가라(占婆那喝羅, Campanagara)의 약칭인데, "pura", "nagara"는 산스크리트어로 읍(邑), 성(城)이란 뜻이다. 점성은 본래 국왕 거주지를 지칭했다.

참파는 부남의 영향을 받아 힌두 문명을 받아들였고, 중계무역으로 번성했다. 인도인의 왕래가 잦아 카스트 제도를 비롯한 인도 제도가 채용되었다. 오늘날 남아 있는 힌두교·불교 유적이 참파의 인도화를 보여준다. 당시 중국을 경유하여 일본으로 건너간 임읍 승려 붓테츠가 전래한 참파 무용, 임파락은 지금도 아악의 일종으로 전승된다.

베트남 남부·캄보디아에서 부남이 쇠약해지고 진랍(앙코르 왕조)이 발흥한 7세기 초, 임읍에서도 정변이 일어나 참파가 나타났다. 점성(Chiêm Thành)은 산스크리트어 참파나가라의 축약 음역이다. 미선(Mỹ Sơn) 성역 비문에 의하면 진랍과 점성 두 왕가는 모두 《마하바라타》의 쿠루크셰트라 전쟁에서 패배한 쿠루 왕국 장수 아슈와타마의 자손이다.

4세기경, 잠파의 정치 세력은 이웃 국가인 푸난을 통해 많은 인도의 영향을 받기 시작했다. 잠파가 산스크리트어 석비를 만들고 붉은 벽돌 힌두 사원을 세우기 시작하면서 힌두교가 확립되었다. 비문에 처음으로 언급된 왕은 바드라바르만이며,[24][25] 미선(Mỹ Sơn)에서 바드라바르만 왕은 바드레슈바라(Bhadresvara)라는 링가를 세웠는데, 이 이름은 왕 자신의 이름과 힌두교의 신 중의 신인 시바의 이름을 결합한 것이다. 바드레슈바라와 다른 이름으로 불리는 원래 신-왕의 숭배는 그 후 수세기 동안 계속되었다.

뛰어난 뱃사람이자 항해사로 유명했던 참족은 5세기 초에 스스로 인도에 도착했을 가능성이 있다. 잠파의 왕 강가라자(Gangaraja)는 퇴위 직후 인도까지 여행한 것으로 알려진 유일한 동남아시아 통치자일 것이다. 그는 직접 갠지스 강과 인도 북동부로 순례를 떠났다. 그의 여정은 토착 참족 자료와 중국 연대기에 모두 확인되었다.

강가라자의 모계 후손인 잠파의 루드라바르만 1세(Rudravarman I)는 529년에 잠파의 왕이 되었다. 그의 통치 기간 동안 바드레슈바라 사원 단지는 535/536년에 큰 화재로 파괴되었다. 그는 그의 아들 삼부바르만(Sambhuvarman)에게 왕위를 계승했다. 그는 바드라바르만의 사원을 재건하고 샴부-바드레슈바라(Shambhu-bhadreshvara)로 이름을 바꿨다. 605년 수나라가 림읍 침략을 감행하여 삼부바르만의 저항을 제압하고 짜끼우(Tra Kieu)에 있는 참족 수도를 약탈했다. 그는 629년에 죽었고 그의 아들 칸다르파르마(Kandarpadharma)가 계승했지만, 그는 630~31년에 죽었다. 칸다르파르마는 그의 아들 프라바사다르마(Prabhasadharma)에게 왕위를 계승했지만, 그는 645년에 죽었다.

2. 1. 형성기 (2세기-6세기)

고고학자들은 기원 전 베트남 중부 북단에서 청동기로 대표되는 동선 문화가 발달했지만, 중부 연해·중부 남단에서는 철기 중심의 사후인 문화가 확산되었다고 본다. 사후인 문화 유물은 라오스, 필리핀, 태국 서부 유물과 공통점이 많아 말레이계 해양민족인 옛 짬족의 건축 흔적으로 추측된다.

참파 왕국의 역사는 중국 사료, 참파 비문, 참파 사서에 기록되어 있다. 참파 비문은 옛 참파어를 인도계 문자로 기록한 것과 산스크리트어로 기록한 것이 있다. 옛 참파어는 오스트로네시아어족 중 하나로, 현재의 아체어와 유사하다. 캄보디아 시엠리아프 앙코르 유적 바이욘 부조에 참파 관련 내용이 있다.

베트남 중부 지역은 중국 동한 시기 교주에 속했다. 중국 사료에 따르면, 192년 한나라 최남단 일남군 상림현(현재 후에 부근)에서 관리(공조)였던 쿠리엔(Khu Liên)이 짬족 수천 명을 이끌고 상림현을 공격, 현령을 살해하고 일남군 일대를 점령하여 스스로 임읍왕(林邑王)이라 칭하고 그 땅을 임읍(Lâm Ấp)이라 칭하며 임읍을 건국했다.[21][22][23] 임읍은 중국 남조에 조공했고, 초기에는 중국 문화 영향을 많이 받았다. 중국 사료 『수경주』 권 36 온수의 조가 인용하는 「림읍기」에 따르면, 당시 동탁의 폭정(초평의 난)으로 인해, 일남군 상림현 사람들은 한나라에 대한 불신을 키웠다고 한다.

수나라 양제는 605년(대업 원년) 참파 정벌군을 일으켰다. 수는 육군과 해군 공동 작전으로 참파 수도를 점령하고 조공국으로 삼았다. 참파가 앵무새를 당 태종에게 바쳤다(626년~631년)는 기록도 있다. 당나라 때 문헌에는 ‘占波’(점파), ‘瞻波’(첨파) 등으로도 불렸다.[78][79] 당나라 중기에는 환왕(環王)으로 국명을 고쳤다. 9세기 이후 점성(占城)이라는 이름을 사용하기 시작했고, 현재 중국과 베트남 사료에 등장한다. 점성(占城)은 산스크리트어 참파푸라(占婆補羅, Campapura)와 참파나가라(占婆那喝羅, Campanagara)의 약칭인데, "pura", "nagara"는 산스크리트어로 읍(邑), 성(城)이란 뜻이다. 점성은 본래 국왕 거주지를 지칭했다.

참파는 부남의 영향을 받아 힌두 문명을 받아들였고, 중계무역으로 번성했다. 인도인의 왕래가 잦아 카스트 제도를 비롯한 인도 제도가 채용되었다. 오늘날 남아 있는 힌두교·불교 유적이 참파의 인도화를 보여준다. 당시 중국을 경유하여 일본으로 건너간 임읍 승려 붓테츠가 전래한 참파 무용, 임파락은 지금도 아악의 일종으로 전승된다.

베트남 남부·캄보디아에서 부남이 쇠약해지고 진랍(앙코르 왕조)이 발흥한 7세기 초, 임읍에서도 정변이 일어나 참파가 나타났다. 점성(Chiêm Thành)은 산스크리트어 참파나가라의 축약 음역이다. 미선(Mỹ Sơn) 성역 비문에 의하면 진랍과 점성 두 왕가는 모두 《마하바라타》의 쿠루크셰트라 전쟁에서 패배한 쿠루 왕국 장수 아슈와타마의 자손이다.

4세기경, 잠파의 정치 세력은 이웃 국가인 푸난을 통해 많은 인도의 영향을 받기 시작했다. 잠파가 산스크리트어 석비를 만들고 붉은 벽돌 힌두 사원을 세우기 시작하면서 힌두교가 확립되었다. 비문에 처음으로 언급된 왕은 바드라바르만이며,[24][25] 미선(Mỹ Sơn)에서 바드라바르만 왕은 바드레슈바라(Bhadresvara)라는 링가를 세웠는데, 이 이름은 왕 자신의 이름과 힌두교의 신 중의 신인 시바의 이름을 결합한 것이다. 바드레슈바라와 다른 이름으로 불리는 원래 신-왕의 숭배는 그 후 수세기 동안 계속되었다.

뛰어난 뱃사람이자 항해사로 유명했던 참족은 5세기 초에 스스로 인도에 도착했을 가능성이 있다. 잠파의 왕 강가라자(Gangaraja)는 퇴위 직후 인도까지 여행한 것으로 알려진 유일한 동남아시아 통치자일 것이다. 그는 직접 갠지스 강과 인도 북동부로 순례를 떠났다. 그의 여정은 토착 참족 자료와 중국 연대기에 모두 확인되었다.

강가라자의 모계 후손인 잠파의 루드라바르만 1세(Rudravarman I)는 529년에 잠파의 왕이 되었다. 그의 통치 기간 동안 바드레슈바라 사원 단지는 535/536년에 큰 화재로 파괴되었다. 그는 그의 아들 삼부바르만(Sambhuvarman)에게 왕위를 계승했다. 그는 바드라바르만의 사원을 재건하고 샴부-바드레슈바라(Shambhu-bhadreshvara)로 이름을 바꿨다. 605년 수나라가 림읍 침략을 감행하여 삼부바르만의 저항을 제압하고 짜끼우(Tra Kieu)에 있는 참족 수도를 약탈했다. 그는 629년에 죽었고 그의 아들 칸다르파르마(Kandarpadharma)가 계승했지만, 그는 630~31년에 죽었다. 칸다르파르마는 그의 아들 프라바사다르마(Prabhasadharma)에게 왕위를 계승했지만, 그는 645년에 죽었다.

2. 1. 1. 사후인 문화

고고학자들의 의견에 따르면, 기원 전의 수세기 전에 베트남 중부 북단에서는 청동기로 대표되는 동선 문화가 돋보였지만, 중부 연해·중부 남단에서는 철기 중심의 가 확산되고 있었다. 사후인 문화의 유적에서 발견되는 유물에는 라오스·필리핀이나 태국 서부에서 발견되는 유적과 공통점이 많아서 말레이계 해양민족인 옛 짬족의 건축 흔적이 아닐까 추측된다.[68]

참족(Chams)은 기원전 1000년에서 200년 사이 시대에 보르네오(Borneo)에서 동남아시아 본토에 도착한 항해 정착민들의 후손이며, 참 왕국의 전신이다. 참어는 오스트로네시아어족에 속한다. 한 연구에 따르면 참어는 수마트라 북부의 현대 아체어와 가장 밀접한 관련이 있다.[17]

는 오늘날 베트남 중부 해안 지역을 중심으로 한 오스트로네시아 항해 문화였다. 전성기 동안 이 문화는 베트남 중부 해안 전역에 분포했고, 남중국해를 건너 필리핀 제도 및 심지어 타이완과도( 해상 옥로, 사후인-칼라나이 교류권을 통해) 상업적 연계를 맺었다. 현재 대부분의 고고학자와 학자들은 이를 오스트로네시아계 참족과 참족어를 사용하는 사람들의 조상과 연결하는 데 더 이상 주저하지 않고 일치하는 결론을 내렸다.

베트남 북부의 킨 사람들은 한족 이민자들을 그들의 인구에 동화시켰고, 중국화된 문화를 가지고 있지만, 참족은 남아시아 상인들이 잠파(Champa)에 힌두교를 전파하고 참족 여성과 결혼하면서 남아시아 출신의 부계 R-M17 하플로그룹을 가지고 있다. 참족은 남아시아의 모계 mtDNA를 가지고 있지 않으며, 이는 참족 가족의 모계 가족 제도 구조와 일치한다.[18] 그리고 다른 베트남 소수 민족과 비교하여 참족은 오스트로네시아어를 사용하는 망족(Mang)과 함께 남부 한족과 조상을 공유하지 않는다.[19]

2. 1. 2. 림읍 (임읍)

고고학자들은 기원 전 베트남 중부 북단에서 청동기로 대표되는 동선 문화가 발달했지만, 중부 연해·중부 남단에서는 철기 중심의 사후인 문화가 확산되었다고 본다. 사후인 문화 유물은 라오스, 필리핀, 태국 서부 유물과 공통점이 많아 말레이계 해양민족인 옛 짬족의 건축 흔적으로 추측된다.

참파 왕국의 역사는 중국 사료, 참파 비문, 참파 사서에 기록되어 있다. 참파 비문은 옛 참파어를 인도계 문자로 기록한 것과 산스크리트어로 기록한 것이 있다. 옛 참파어는 오스트로네시아어족 중 하나로, 현재의 아체어와 유사하다. 캄보디아 시엠리아프 앙코르 유적 바이욘 부조에 참파 관련 내용이 있다.

베트남 중부 지역은 중국 동한 시기 교주에 속했다. 중국 사료에 따르면, 192년 한나라 최남단 일남군 상림현(현재 후에 부근)에서 관리(공조)였던 쿠리엔(Khu Liên)이 짬족 수천 명을 이끌고 상림현을 공격, 현령을 살해하고 일남군 일대를 점령하여 스스로 임읍왕(林邑王)이라 칭하고 그 땅을 임읍(Lâm Ấp)이라 칭하며 임읍을 건국했다. 임읍은 중국 남조에 조공했고, 초기에는 중국 문화 영향을 많이 받았다. 수나라 양제는 605년(대업 원년) 참파 정벌군을 일으켰다. 수는 육군과 해군 공동 작전으로 참파 수도를 점령하고 조공국으로 삼았다. 참파가 앵무새를 당 태종에게 바쳤다(626년~631년)는 기록도 있다. 당나라 때 문헌에는 ‘占波’(점파), ‘瞻波’(첨파) 등으로도 불렸다.[78][79] 당나라 중기에는 환왕(環王)으로 국명을 고쳤다. 9세기 이후 점성(占城)이라는 이름을 사용하기 시작했고, 현재 중국과 베트남 사료에 등장한다. 점성(占城)은 산스크리트어 참파푸라(占婆補羅, Campapura)와 참파나가라(占婆那喝羅, Campanagara)의 약칭인데, "pura", "nagara"는 산스크리트어로 읍(邑), 성(城)이란 뜻이다. 점성은 본래 국왕 거주지를 지칭했다. 참파는 부남의 영향을 받아 힌두 문명을 받아들였고, 중계무역으로 번성했다. 인도인의 왕래가 잦아 카스트 제도를 비롯한 인도 제도가 채용되었다. 오늘날 남아 있는 힌두교·불교 유적이 참파의 인도화를 보여준다. 당시 중국을 경유하여 일본으로 건너간 임읍 승려 붓테츠가 전래한 참파 무용, 임파락은 지금도 아악의 일종으로 전승된다.

베트남 남부·캄보디아에서 부남이 쇠약해지고 진랍(앙코르 왕조)이 발흥한 7세기 초, 임읍에서도 정변이 일어나 참파가 나타났다. 점성(Chiêm Thành)은 산스크리트어 참파나가라의 축약 음역이다. 미선(Mỹ Sơn) 성역 비문에 의하면 진랍과 점성 두 왕가는 모두 《마하바라타》의 쿠루크셰트라 전쟁에서 패배한 쿠루 왕국 장수 아슈와타마의 자손이다.

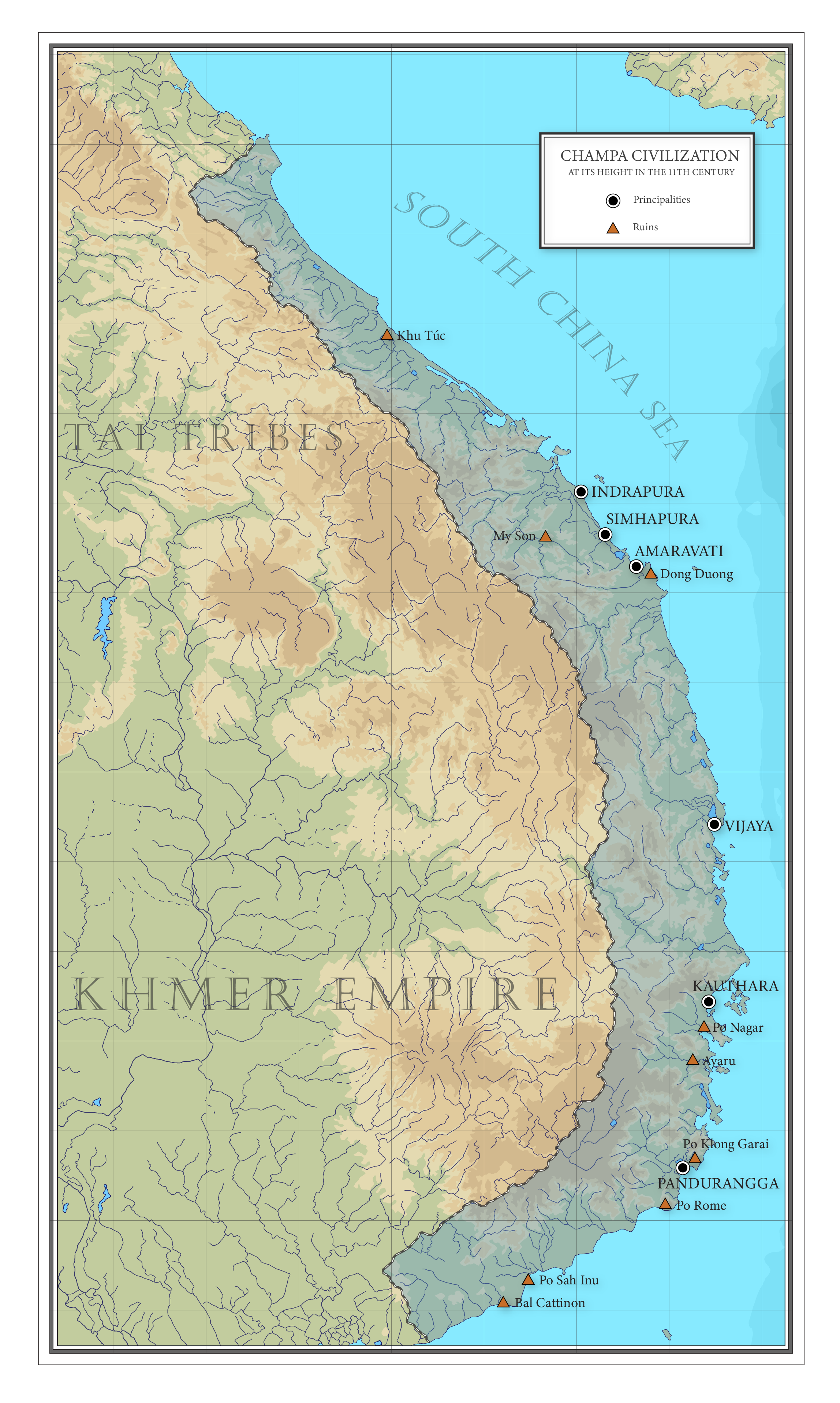

11세기 초 참파는 아마라바티(阿摩羅波胝)(현재 꽝남성, 다낭, 꽝빈성, 꽝찌성, 트어티엔후에성, 이후 대월에 합병), 비자야(현재 꽝응아이성, 빈딘성) ''카우타라''(古笪羅)(현재 푸옌성, 카인호아성), 판두랑가(宾童龍) (현재 닌투언성, 빈투언성) 4개 지역으로 구성되었다.

참족(Chams)은 기원전 1000년에서 200년 사이 사후인 문화 시대에 보르네오(Borneo)에서 동남아시아 본토에 도착한 항해 정착민들의 후손이며, 참 왕국의 전신이다. 참어는 오스트로네시아어족에 속한다. 한 연구에 따르면 참어는 수마트라 북부의 현대 아체어와 가장 밀접하게 관련이 있다.[17]

사후인 문화는 오늘날 베트남 중부 해안 지역을 중심으로 한 오스트로네시아 항해 문화였다. 전성기 동안 이 문화는 베트남 중부 해안 전역에 분포했고, 남중국해를 건너 필리핀 제도 및 심지어 타이완과도( 해상 옥로, 사후인-칼라나이 교류권을 통해) 상업적 연계를 맺었다. 현재 대부분의 고고학자와 학자들은 이를 오스트로네시아계 참족과 참족어를 사용하는 사람들의 조상과 연결하는 데 더 이상 주저하지 않고 일치하는 결론을 내렸다.

베트남 북부의 킨 사람들은 한족 이민자들을 그들의 인구에 동화시켰고, 중국화된 문화를 가지고 있지만, 참족은 남아시아 상인들이 잠파(Champa)에 힌두교를 전파하고 참족 여성과 결혼하면서 남아시아 출신의 부계 R-M17 하플로그룹을 가지고 있다. 참족은 남아시아의 모계 mtDNA를 가지고 있지 않으며, 이는 참족 가족의 모계 가족 제도 구조와 일치한다.[18] 그리고 다른 베트남 소수 민족과 비교하여 참족은 오스트로네시아어를 사용하는 망족(Mang)과 함께 남부 한족과 조상을 공유하지 않는다.[19]

잠파(Champa)는 중국에서는 林邑 ''Linyi''[20] (만다린어), ''Lam Yap'' (광둥어), 베트남에서는 ''Lâm Ấp'' (林邑의 한월어 발음)으로 알려져 있었다. 잠파 국가는 192년 중국 후한의 관리 구련(Ou Lian)이 상림(Xianglin)에서 중국 지배에 반기를 든 후 192년에 건국되었다.[21][22][23]

4세기경, 잠파의 정치 세력은 아마도 이웃 국가인 푸난을 통해 많은 인도의 영향을 받기 시작했다. 잠파가 산스크리트어 석비를 만들고 붉은 벽돌 힌두 사원을 세우기 시작하면서 힌두교가 확립되었다. 비문에 처음으로 언급된 왕은 바드라바르만[24][25]이며, 그는 380년에서 413년까지 통치했다. 미선(Mỹ Sơn)에서 바드라바르만 왕은 바드레슈바라(Bhadresvara)라는 링가를 세웠는데, 이 이름은 왕 자신의 이름과 힌두교의 신 중의 신인 시바의 이름을 결합한 것이다. 바드레슈바라와 다른 이름으로 불리는 원래 신-왕의 숭배는 그 후 수세기 동안 계속되었다.

뛰어난 뱃사람이자 항해사로 유명했던 참족은 5세기 초에 스스로 인도에 도착했을 가능성이 있다. 잠파의 왕 강가라자(Gangaraja)(재위 413년~?)는 퇴위 직후 인도까지 여행한 것으로 알려진 유일한 동남아시아 통치자일 것이다. 그는 직접 갠지스 강과 인도 북동부로 순례를 떠났다. 그의 여정은 토착 참족 자료와 중국 연대기에 모두 확인되었다. 조르주 코데는 2세기와 3세기에 인도 상인, 사제, 학자들이 초기 동아시아-남아시아 아대륙 해상 루트를 따라 여행하여 베트남 중부 해안을 따라 있는 현지 참족 공동체를 방문하고 소통했을 수 있다고 지적한다. 그들은 인도 문화와 불교를 전파하는 데 어느 정도 역할을 했다. 그러나 그는 활동적인 "인도화된 원주민 사회" 또는 푸난과 같이 이미 "인도화된" 동남아시아 왕국이 이 과정의 핵심 요소였기 때문에 지속적이고 결정적인 것은 아니었다고 주장한다. 반면, 폴 뮤즈는 참족 엘리트들이 힌두교를 평화롭게 받아들인 이유는 벵골 만(Bay of Bengal), 미얀마에서 베트남까지 이어지는 해안 동남아시아 본토와 같은 지역이 공유하는 열대 몬순 기후 배경과 관련이 있을 가능성이 높다고 제안한다. 몬순 사회는 애니미즘을, 특히 토지 정령의 신앙을 실천하는 경향이 있었다. 초기 동남아시아 사람들에게 힌두교는 그들의 원래 신앙과 다소 유사했다. 이로 인해 잠파에서 거의 저항 없이 힌두교와 불교로의 평화로운 개종이 이루어졌다.

강가라자의 모계 후손인 잠파의 루드라바르만 1세(Rudravarman I)(재위 529~572)는 529년에 잠파의 왕이 되었다. 그의 통치 기간 동안 바드레슈바라 사원 단지는 535/536년에 큰 화재로 파괴되었다. 그는 그의 아들 삼부바르만(Sambhuvarman)(재위 572~629)에게 왕위를 계승했다. 그는 바드라바르만의 사원을 재건하고 샴부-바드레슈바라(Shambhu-bhadreshvara)로 이름을 바꿨다. 605년 수나라가 림읍 침략을 감행하여 삼부바르만의 저항을 제압하고 짜끼우(Tra Kieu)에 있는 참족 수도를 약탈했다. 그는 629년에 죽었고 그의 아들 칸다르파르마(Kandarpadharma)가 계승했지만, 그는 630~31년에 죽었다. 칸다르파르마는 그의 아들 프라바사다르마(Prabhasadharma)에게 왕위를 계승했지만, 그는 645년에 죽었다.

중국 사료 『수경주』 권 36 온수의 조가 인용하는 「림읍기」에 따르면, 참파의 전신인 림읍은 한나라 말기에 남베트남에 건국되었다. 당시 동탁의 폭정(초평의 난)으로 인해, 일남군 상림현(후일의 우릭 지방) 사람들은 한나라에 대한 불신을 키웠다. 상림현의 관리(공조)였던 구씨의 아들 규(련)가 현청을 공격하여 현령을 살해하고, 스스로 림읍국의 왕이 되었다(림읍지호, 건국기자한말, 초평지란, 인회이심, 상림공조성구, 유자명규(련), 공기현살령, 자호위왕). 림읍은 북진을 계속하여, 횡산관 이남의 남베트남(한나라의 일남군, 베트남 북중부 Bắc Trung Bộ)은 모두 참파의 영토가 되었다. 림읍은 중국 남조, 수, 당에 조공을 반복하였고, 판문 등 중국 출신의 왕도 있어 중국의 문화적, 기술적 영향을 받는 한편, 남조 송과 수와는 격렬하게 항쟁하였다. 림읍과 푸난의 민족 구성과 언어는 불명확하지만, 참파 비문 C.90(서기 1081년) B면에 명족으로서 빈랑족(크람카족, 피난족)의 기록으로부터, 림읍을 Li-u(야자), 푸난을 Panang 또는 Pinang(빈랑)이라는 참어의 식물 토템 이름으로 해석하는 것이 가능하다. 빈랑족이라는 참파의 씨족 이름은 라그라이족에서 현재도 존재한다. 림읍·푸난뿐만 아니라 자바(Yava, 보리), 마자파히트(고리) 등 고대~중세 동남아시아의 많은 국명이 식물 토템에 기반한다.[69]

『통전』 등의 기록에 따르면, 당나라 시대의 쿤룬국(崑崙国)은 끌롱(Klong, 古龍, 崑崙)을 족장 칭호로 하는 참파(占婆)를 포함한 동남아시아의 여러 국가 및 지역을 가리켰다고 생각할 수 있다. 그러나 『속일본기』에 나오는 遣唐使判官, 평군광성(平群広成)이 8세기에 표류한 쿤룬국은 광성을 구출한 당나라 조정이 일본에 보낸 편지 내용으로 보아 참파 왕국으로 추정된다.[72]

2. 2. 힌두교 수용과 발전 (4세기-10세기)

wikitext

고고학자들의 의견에 따르면, 기원 전 수세기 전 베트남 중부 북단에서는 청동기로 대표되는 동선 문화가 돋보였지만, 중부 연해·중부 남단에서는 철기 중심의 사후인 문화가 확산되고 있었다. 사후인 문화의 유적에서 발견되는 유물에는 라오스·필리핀이나 태국 서부에서 발견되는 유적과 공통점이 많아서 말레이계 해양민족인 옛 짬족의 건축 흔적이 아닐까 추측된다.

참파 왕국의 역사는 중국 사료·참파 비문·참파 사서에 기록이 남아 있다. 참파 비문에는 옛 참파어를 인도계 문자로 기록한 것과 산스크리트어로 기록한 것이 있다. 옛 참파어는 오스트로네시아어족의 하나로, 현재의 아체어와 유사한 언어이다. 캄보디아 시엠리아프 앙코르 유적인 바이욘의 부조에 참파와 관련 내용이 포함되어 있다.

베트남 중부 지역은 중국 동한 시기에는 교주(交州)에 속하였다. 중국 사료에 따르면, 서기 192년 한나라 최남단, 일남군 상림현(현재의 후에 부근)에서 쿠리엔(Khu Liên)이라는 관리가 짬족 수천명을 거느리고 반란을 일으켜 임읍(林邑)을 세웠다. 임읍은 중국 남조에 조공을 바쳤고, 초창기에는 중국 문화의 영향을 많이 받았다. 수나라 양제는 605년 참파를 정벌하여 조공국으로 삼았다. 참파는 앵무새를 당 태종에게 바쳤다(626년~631년)는 기록도 있다.[78][79] 당나라 때 문헌에는 ‘占波’(점파), ‘瞻波’(첨파) 등으로도 불렸다.[78][79] 당나라 중기에, 그 나라 이름을 환왕(環王)이라고 고쳤다. 9세기 이후 점성(占城)이라는 이름을 사용하기 시작했다. 점성(占城)은 산스크리트어 참파푸라(占婆補羅, Campapura)와 참파나가라(占婆那喝羅, Campanagara)의 약칭인데, "pura", "nagara"는 산스크리트어로 읍(邑), 성(城)이란 뜻이다.

참파는 부남의 영향을 받아 힌두 문명을 받아들였고, 중계무역으로 번성하였다. 인도인의 내왕이 많아 카스트 제도를 비롯하여, 인도의 여러 제도가 채용되었다. 오늘날 남아 있는 힌두교·불교의 유적이 참파의 인도화의 일면을 전해주고 있다. 임읍의 승려 붓테츠가 전래한 참파의 무용, 임파락은 지금도 아악의 일종으로 전승되고 있다.

진랍(Chên Lặp, 앙코르 왕조)이 발흥한 7세기 초, 임읍에서도 정변이 일어나 참파가 나타났다. 점성(Chiêm Thành)이란 명칭은 산스크리트어 참파나가라의 축약된 음역이다. 미선 성역에 현존하는 비문에 의하면 진랍과 점성 두 왕가는 모두 《마하바라타》에서 묘사된 쿠루크셰트라 전쟁에서 패배한 쿠루 왕국의 장수인 아슈와타마의 자손이다.

11세기초 참파는 아마라바티(阿摩羅波胝)(현재의 꽝남성, 다낭, 꽝빈성, 꽝찌성, 트어티엔후에성, 이후 대월에 합병), 비자야(현재의 꽝응아이성, 빈딘성) ''카우타라''(古笪羅)(현재의 푸옌성, 카인호아성), 판두랑가(宾童龍) (현재의 닌투언성, 빈투언성)의 4개 지역으로 구성되어 있었다.

미선, 트라키우, 후에, 칸호아에서 발견된 653년부터 687년까지의 여러 화강암 비석과 비문에는 비크란타바르만 1세(재위 653~686년)로 즉위한 자야 프라카샤다르마라는 참파 왕에 대한 기록이 있다. 프라카샤다르마는 산스크리트어 학문, 산스크리트 문학 및 인도 우주론에 정통했으며, 미선에 많은 종교 성역을 건설하고 왕국 전역에 걸쳐 여러 건설 프로젝트를 승인하여 참파 예술과 건축 양식의 기초를 마련했다. 그는 또한 당나라와 이웃한 크메르로 정기적으로 여러 사절단을 파견했다. 7세기 중국 기록에 따르면 참파는 남쪽의 주요 조공국으로, 동북쪽의 고구려와 동쪽의 백제와 같은 수준이었지만, "백제는 일본과 경쟁 관계에 있었다."

7세기부터 10세기까지 참파의 정치 세력은 해상 강국으로 성장했다. 참파의 함대는 중국, 인도네시아 제도 및 인도 사이의 남중국해에서 향신료와 비단 무역을 장악했다. 그들은 상아와 알로에 수출뿐 아니라 해적질과 약탈을 통해 무역로에서 얻는 수입을 보충했다.[26] 그러나 참파의 영향력 증대는 이웃의 탈라소크라시이자 경쟁자로 여긴 자바(Javaka, 아마도 스리비자야를 가리키는 듯)의 주목을 끌었다. 767년에 자바 함대(다바)와 쿤룬 해적들이 톤킨 해안을 습격했고,[27][28] 참파는 774년과 787년에 자바 또는 쿤룬 선박의 공격을 받았다.[29][30][31] 774년에는 나트랑의 포나가르가 공격받아 사원이 파괴되었고, 787년에는 판랑 근처의 비라푸라가 공격받았다.[32][33][34] 자바 침입자들은 인드라바르만 1세(재위 787~801년)가 799년에 몰아낼 때까지 참파 남부 해안선을 점령하고 있었다.

875년에 인드라바르만 2세(재위 ?~893년)가 세운 새로운 불교 왕조는 참파의 수도 또는 주요 중심지를 다시 북쪽으로 옮겼다. 인드라바르만 2세는 미선과 고대 심하푸라 근처에 인드라푸라 도시를 건설했다. 대승불교가 힌두교를 능가하여 국교가 되었다. 미술사가들은 875년부터 982년까지의 시기를 참파 예술과 참파 문화의 황금기로 여긴다(현대 참족 문화와 구분). 982년에 대월의 레 호안 왕이 이끈 베트남 침략과 983년에 참파의 왕위를 찬탈한 류계종(재위 986~989년)의 침략으로 북부 참파가 대대적으로 파괴되었다. 인드라푸라는 12세기에 비자야에 넘어갈 때까지 참파의 주요 중심지 중 하나였다.

4세기부터 6세기까지 남베트남과 캄보디아에 있던 린위(林邑), 푸난(扶南) 등 여러 나라들은 인도 구프타 왕조 시대에 문화적, 기술적으로 고도로 발전한 소위 힌두교 문명을 점차 받아들여 7세기 이후 참파(남베트남), 캄보디아(캄보디아), 드바라바티(태국 서부)로 발전했다. 그 글자는 "이자(夷字)", "곤륜서(崑崙書)"(범어-산스크리트 표기에 사용되는 팔라바 계열의 인도 문자)라고 전해진다. 그러나 수(隋)의 침략 이전(604년-605년 이전) 남베트남에서는 족보(사스크리트 비문)와 같은 힌두화의 증거가 되는 유물은 연대와 귀속에 대해 논의가 계속되는 보카인 족보(武競梵碑, Bia Phạn Võ Cạnh), 동안주 점비(東安洲占碑 Bia Chăm Đông Yên Châu)를 제외하고는 확인되지 않았다. 힌두 문명과 함께 중국 문명도 받아들여 후에(Hue) 미카인의 탑(美慶古塔 Tháp Chăm Mỹ Khánh)과 같이 한자를 새긴 벽돌로 된 힌두 유적도 있다. 또한 중국을 경유하여 일본으로 건너온 린위 승려 불철(佛哲)이 전한 참파의 음악과 무용(린위악(林邑樂)) 레퍼토리에는 중국사(북조와 남조의 고사)를 소재로 한 것이 있다.[70]

2. 2. 1. 힌두교화

참파는 지금의 베트남 남부·캄보디아에 걸쳐 존재한 교역국 부남의 영향을 받아 힌두 문명을 받아들였고, 중계무역으로 번성하였다. 인도인의 내왕이 많아 카스트 제도를 비롯하여, 인도의 여러 제도가 채용되었다. 오늘날 남아 있는 힌두교·불교의 유적이 참파의 인도화의 일면을 전해주고 있다.[71]

베트남 남부·캄보디아에서 부남이 쇠약해져 진랍(Chên Lặp, 앙코르 왕조)이 발흥한 7세기 초, 임읍에서도 정변이 일어나 참파가 나타났다. 미선(Mỹ Sơn) 성역에 현존하는 비문에 의하면 진랍과 점성 두 왕가는 모두 《마하바라타》에서 묘사된 쿠루크셰트라 전쟁에서 패배한 쿠루 왕국의 장수인 아슈와타마의 자손이다.

참파 우릭(Ulik) 지방의 본격적인 힌두화는 605년 이후로 확인된다. 이 해, 수나라의 임읍 원정군이 임읍의 수도를 점령했지만, 임읍왕 반범지(范梵志)는 탈출했기 때문에 붙잡히지 못했고, 결국 수군은 유방(劉方) 사령관을 비롯한 병사의 절반을 잃고 궤멸되어 철수했다. 그 후, 우릭 지방 – 현재의 투아티엔후에성(承天-化省), 다낭시(沱瀼城庯), 꽝남성(広南省) 지역을 중심으로 재건된 임읍에서 처음으로 캄파푸라(Campapura), 캄파나가라(Campanagara) 등의 산스크리트어 국호를 새긴 비문(梵碑/산스크리트 비문, 占碑/고참어 비문)이 나타난다. 이는 임읍왕 반범지가 605년 망명 당시 힌두화가 더 진행된 지역에 머물면서 그 문화와 기술을 가지고 돌아왔음을 시사한다. 일부 고참어 비문에는 고말레이어적인 요소도 보인다(dari 등의 용법).[71]

광남성(クナンナム省)의 미선 범비(ミーソン梵碑) C.96, A면 16행의 내용에 따르면, 린업(林邑) 왕 팜반지(范梵志)의 망명지는 캄보디아(이샤나푸라(イシャーナプラ))이며, 그곳에서 혼인 관계를 맺었을 것으로 추정된다.[71]

즉, 베트남 참파(チャンパー) 왕가와 캄보디아 이샤나푸라(イシャーナプラ) 왕가 모두 『마하바라타』에 묘사된 쿠룩셰트라 전투(Kurukshetra War)에서 멸망한 카우라바(쿠루족) 측의 브라만 출신 무장으로, 불사의 저주를 받아 세계를 방랑하고 있다는 아슈바타만의 자손이자, 카운디냐의 직계 후손이다. 카운디냐는 중국 사료가 푸난(扶南)의 건국자로 기록하는 혼전(混填)이나 인도네시아 최고(最古) 왕조 건설자 쿤둔가(Kundungga) 등과 동일 인물로, 왕조의 권위 부여를 위해 시조로 여겨진 전설적인 브라만 왕을 가리킨다고 생각된다.

2. 2. 2. 우릭 왕조의 발흥

1100년경 참파의 영역을 보여주는 지도(연녹색)가 있으며, 노란색은 대월, 연파랑은 크메르 제국이다.고고학자들은 기원 전 수세기 전 베트남 중부 북단에서는 청동기로 대표되는 동선 문화가, 중부 연해·중부 남단에서는 철기 중심의 사후인 문화가 확산되었다고 보고있다. 사후인 문화 유물은 라오스·필리핀이나 태국 서부 유적과 공통점이 많아 말레이계 해양민족인 옛 짬족의 건축 흔적으로 추측된다.

참파 왕국의 역사는 중국 사료·참파 비문·참파 사서에 기록되어 있다. 참파 비문에는 옛 참파어를 인도계 문자로 기록한 것과 산스크리트어로 기록한 것이 있다. 옛 참파어는 오스트로네시아어족의 하나로, 현재의 아체어와 유사하다. 캄보디아 시엠리아프 앙코르 유적인 바이욘의 부조에도 참파 관련 내용이 있다.

베트남 중부 지역은 중국 동한 시기에는 교주(交州)에 속하였다. 중국 사료에 따르면, 192년 한나라 최남단 일남군 상림현(현재의 후에 부근)에서 몽크메르의 일족인 쿠리엔(Khu Liên)이라는 관리가 짬족 수천 명을 거느리고 상림현을 공격, 현령을 죽이는 반란을 일으켜 일남군 일대를 점령하고 스스로 임읍왕(林邑王)이라 칭하며 임읍(Lâm Ấp)을 세웠다. 임읍은 중국 남조에 조공을 바쳤고, 초창기에는 중국 문화의 영향을 많이 받았다. 수나라 양제는 605년(대업(大業) 원년)에 참파 정벌군을 일으켜 수도를 점령하고 조공국으로 삼았다. 참파는 앵무새를 당 태종에게 바쳤다(626년 그의 재위시부터 631년 사이)는 기록도 있다.[78][79] 당나라 때 문헌에는 ‘占波’(점파), ‘瞻波’(첨파) 등으로도 불렸다.[78][79] 당나라 중기에, 그 나라 이름을 환왕(環王)이라고 고쳤다. 9세기 이후 점성(占城)이라는 이름을 사용하기 시작하고, 현재의 중국과 베트남 사료에 나타난다. 점성(占城)은 산스크리트어 참파푸라(占婆補羅, Campapura)와 참파나가라(占婆那喝羅, Campanagara)의 약칭인데, 그 중 "pura", "nagara"는 산스크리트어로 읍(邑), 성(城)이란 뜻이다. 점성은 본래 국왕 거주지를 지칭하는 것이었다. 참파는 지금의 베트남 남부·캄보디아에 걸쳐 존재한 교역국 부남의 영향을 받아 힌두 문명을 받아들였고, 중계무역으로 번성하였다. 인도인의 내왕이 많아 카스트 제도를 비롯한 인도의 여러 제도가 채용되었다. 힌두교·불교 유적이 참파의 인도화를 보여준다. 이 당시에 중국을 경유하여 일본으로 건너간 임읍의 승려 붓테츠가 전래한 참파의 무용, 임파락은 지금도 아악의 일종으로 전승되고 있다.

베트남 남부·캄보디아에서 부남이 쇠약해져 진랍(Chên Lặp, 앙코르 왕조)이 발흥한 7세기 초, 임읍에서도 정변이 일어나 참파가 나타났다. 점성(Chiêm Thành)이란 명칭은 산스크리트어 참파나가라의 축약된 음역이다. 미선(Mỹ Sơn) 성역에 현존하는 비문에 의하면 진랍과 점성 두 왕가는 모두 《마하바라타》에서 묘사된 쿠루크셰트라 전쟁에서 패배한 쿠루 왕국의 장수인 아슈와타마의 자손이다.

11세기초 참파는 아마라바티(阿摩羅波胝)(현재의 꽝남성, 다낭, 꽝빈성, 꽝찌성, 트어티엔후에성, 이후 대월에 합병), 비자야(현재의 꽝응아이성, 빈딘성) ''카우타라''(古笪羅)(현재의 푸옌성, 카인호아성), 판두랑가(宾童龍) (현재의 닌투언성, 빈투언성)의 4개 지역으로 구성되어 있었다.

4세기부터 6세기까지 남베트남과 캄보디아에 있던 린위(林邑), 푸난(扶南) 등 여러 나라들은 인도 구프타 왕조 시대에 문화적, 기술적으로 고도로 발전한 소위 힌두교 문명을 점차 받아들여 7세기 이후 참파(남베트남), 캄보디아(캄보디아), 드바라바티(태국 서부)로 발전했다. 그 글자는 "이자(夷字)", "곤륜서(崑崙書)"(범어-산스크리트 표기에 사용되는 팔라바 계열의 인도 문자)라고 전해진다. 그러나 수(隋)의 침략 이전(604년-605년 이전) 남베트남에서는 족보(사스크리트 비문)와 같은 힌두화의 증거가 되는 유물은 연대와 귀속에 대해 논의가 계속되는 보카인 족보(武競梵碑, Bia Phạn Võ Cạnh), 동안주 점비(東安洲占碑 Bia Chăm Đông Yên Châu)를 제외하고는 확인되지 않았다. 힌두 문명과 함께 중국 문명도 받아들여 후에(Hue) 미카인의 탑(美慶古塔 Tháp Chăm Mỹ Khánh)과 같이 한자를 새긴 벽돌로 된 힌두 유적도 있다. 또한 중국을 경유하여 일본으로 건너온 린위 승려 불철(佛哲)이 전한 참파의 음악과 무용(린위악(林邑樂)) 레퍼토리에는 중국사(북조와 남조의 고사)를 소재로 한 것이 있다.[70]

2. 2. 3. 왕조의 발전과 전성기

고고학자들에 따르면, 기원 전 수세기 전 베트남 중부 북단에서는 청동기로 대표되는 동선 문화가 돋보였지만, 중부 연해·중부 남단에서는 철기 중심의 사후인 문화가 확산되었다. 사후인 문화 유물은 라오스·필리핀이나 태국 서부 유적과 공통점이 많아 말레이계 해양민족인 옛 짬족의 건축 흔적으로 추측된다.

참파 왕국의 역사는 중국 사료·참파 비문·참파 사서에 기록되어 있다. 참파 비문에는 옛 참파어를 인도계 문자로 기록한 것과 산스크리트어로 기록한 것이 있다. 옛 참파어는 오스트로네시아어족의 하나로, 현재의 아체어와 유사하다. 캄보디아 시엠리아프 앙코르 유적인 바이욘의 부조에 참파 관련 내용이 있다.

베트남 중부 지역은 중국 동한 시기에는 교주(交州)에 속하였다. 중국 사료에 따르면, 192년 한나라 최남단, 일남군 상림현(현재의 후에 부근)에서 쿠리엔(Khu Liên)이라는 관리가 짬족 수천명을 거느리고 반란을 일으켜 임읍(林邑)을 세웠다. 임읍은 중국 남조에 조공을 바쳤고, 초창기에는 중국 문화의 영향을 많이 받았다. 수나라 양제는 605년 참파를 정벌하여 조공국으로 삼았다. 참파는 앵무새를 당 태종에게 바쳤다(626년~631년)는 기록도 있다.[78][79] 당나라 때 문헌에는 ‘占波’(점파), ‘瞻波’(첨파) 등으로도 불렸다.[78][79] 당나라 중기에, 그 나라 이름을 환왕(環王)이라고 고쳤다. 9세기 이후 점성(占城)이라는 이름을 사용하기 시작했다. 점성(占城)은 산스크리트어 참파푸라(占婆補羅, Campapura)와 참파나가라(占婆那喝羅, Campanagara)의 약칭인데, "pura", "nagara"는 산스크리트어로 읍(邑), 성(城)이란 뜻이다. 참파는 부남의 영향을 받아 힌두 문명을 받아들였고, 중계무역으로 번성하였다. 인도인의 내왕이 많아 카스트 제도를 비롯한 인도의 여러 제도가 채용되었다. 오늘날 남아 있는 힌두교·불교의 유적이 참파의 인도화를 보여준다. 임읍의 승려 붓테츠가 전래한 참파의 무용, 임파락은 지금도 아악의 일종으로 전승되고 있다.

진랍(Chên Lặp, 앙코르 왕조)이 발흥한 7세기 초, 임읍에서도 정변이 일어나 참파가 나타났다. 점성(Chiêm Thành)이란 명칭은 산스크리트어 참파나가라의 축약된 음역이다. 미선 성역에 현존하는 비문에 의하면 진랍과 점성 두 왕가는 모두 《마하바라타》에서 묘사된 쿠루크셰트라 전쟁에서 패배한 쿠루 왕국의 장수인 아슈와타마의 자손이다.

11세기초 참파는 아마라바티(阿摩羅波胝)(현재의 꽝남성, 다낭, 꽝빈성, 꽝찌성, 트어티엔후에성, 이후 대월에 합병), 비자야(현재의 꽝응아이성, 빈딘성) ''카우타라''(古笪羅)(현재의 푸옌성, 카인호아성), 판두랑가(宾童龍) (현재의 닌투언성, 빈투언성)의 4개 지역으로 구성되었다.

미선, 트라키우, 후에, 칸호아에서 발견된 653년부터 687년까지의 여러 화강암 비석과 비문에는 비크란타바르만 1세(재위 653~686년)로 즉위한 자야 프라카샤다르마라는 참파 왕에 대한 기록이 있다. 프라카샤다르마는 산스크리트어 학문, 산스크리트 문학 및 인도 우주론에 정통했으며, 미선에 많은 종교 성역을 건설하고 왕국 전역에 걸쳐 여러 건설 프로젝트를 승인하여 참파 예술과 건축 양식의 기초를 마련했다. 그는 또한 당나라와 이웃한 크메르로 정기적으로 여러 사절단을 파견했다. 7세기 중국 기록에 따르면 참파는 남쪽의 주요 조공국으로, 동북쪽의 고구려와 동쪽의 백제와 같은 수준이었지만, "백제는 일본과 경쟁 관계에 있었다."

7세기부터 10세기까지 참파의 정치 세력은 해상 강국으로 성장했다. 참파의 함대는 중국, 인도네시아 제도 및 인도 사이의 남중국해에서 향신료와 비단 무역을 장악했다. 그들은 상아와 알로에 수출뿐 아니라 해적질과 약탈을 통해 무역로에서 얻는 수입을 보충했다.[26] 그러나 참파의 영향력 증대는 이웃의 탈라소크라시이자 경쟁자인 자바(Javaka, 아마도 스리비자야를 가리키는 듯)의 주목을 끌었다. 767년에 자바 함대(다바)와 쿤룬 해적들이 톤킨 해안을 습격했고,[27][28] 참파는 774년과 787년에 자바 또는 쿤룬 선박의 공격을 받았다.[29][30][31] 774년에는 나트랑의 포나가르가 공격받아 사원이 파괴되었고, 787년에는 판랑 근처의 비라푸라가 공격받았다.[32][33][34] 자바 침입자들은 인드라바르만 1세(재위 787~801년)가 799년에 몰아낼 때까지 참파 남부 해안선을 점령하고 있었다.

875년에 인드라바르만 2세(재위 ?~893년)가 세운 새로운 불교 왕조는 참파의 수도 또는 주요 중심지를 다시 북쪽으로 옮겼다. 인드라바르만 2세는 미선과 고대 심하푸라 근처에 인드라푸라 도시를 건설했다. 대승불교가 힌두교를 능가하여 국교가 되었다. 미술사가들은 875년부터 982년까지의 시기를 참파 예술과 참파 문화의 황금기로 여긴다(현대 참족 문화와 구분). 982년에 대월의 레 호안 왕이 이끈 베트남 침략과 983년에 참파의 왕위를 찬탈한 류계종(재위 986~989년)의 침략으로 북부 참파가 대대적으로 파괴되었다. 인드라푸라는 12세기에 비자야에 넘어갈 때까지 참파의 주요 중심지 중 하나였다.

미선 범비 참파 비문(美山梵碑 C.96)에 보이는 카운디냐가 푸난의 건국자 혼전과 동일인물이라면, 카운디냐=혼전의 후손이라고 자칭하는 재흥 린업과 진랍은 모두 푸난의 계승자임을 자처하고, 협력하여 푸난의 옛 영토를 분할·계승했다고 생각할 수 있다. 린업의 원래 영토는 한의 일남군과 그 경계 밖으로, 베트남 남부의 북쪽 끝에 불과했으며, 베트남 남부의 대부분은 푸난이었다. 푸난의 쇠퇴 후, 메콩 삼각주를 제외한 베트남 남부의 푸난 영토는 모두 린업 영토(참파 영토)가 되었고, 그 외의 푸난 영토는 진랍 영토(메콩 삼각주, 캄보디아, 남부 라오스, 북동 타이)가 되었다. 『송사』는 참파 왕국의 영역을 북쪽부터 차례로 우리주(烏里州, Uri), 시비주(施備州, Śrīvijaya), 붕타랑주(奔陀浪州, Pāṇḍuranga)라고 불렀고, 또한 참족어 사용자 외에도 오스트로아시아어 사용자(카투이어, 바후나어 사용자)가 많이 거주하는 중부 고원을 상원주(上源州)라고 불렀다. 참파 왕가에는 북쪽의 야자족 Li-u/Narikela와 남쪽의 빈랑족 Panang/Kramuka가 있었는데, 이 빈랑족은 팔남(扶南)의 유민을 가리킨다고 생각된다.

미선점비(美山占碑) C.90(샤카력 1159년, 서력 1081년) B면에는 다음과 같이 적혀 있다.

이 비문에 보이는 크람카족(クラムカ族) 또는 피낭족(ピナン族)은 참파에서 피낭족(Orang Pinang, họ Cau/Cao)은 현재도 최대 씨족이다.[73]

2. 3. 비자야 왕조와 주변국과의 관계 (10세기-15세기)

|300px|섬네일|미선 유적지]]

12세기 참파는 크메르의 침략이 빈번했다. 크메르 제국은 1145년 참파 북부를 정복했지만, 자야 하리바르만 1세(Jaya Harivarman I) 왕(재위 1148~1167)에 의해 격퇴되었다.[40] 수리아바르만 2세(Suryavarman II)가 이끈 1150년 여름의 또 다른 앙코르의 침략도 중단되었고, 수리아바르만은 도중에 사망했다.[40] 그 후 참파는 자야 하리바르만과 그의 반대 세력 사이의 11년간의 내전에 휩싸였고, 1161년 자야 하리바르만 아래에서 참파가 재통일되었다.[40] 왕국과 번영을 회복한 후, 1177년 6월 자야 인드라바르만 4세(Jaya Indravarman IV) (재위 1167~1192)는 캄보디아 수도인 앙코르에 대한 해상 공격을 감행하여 약탈하고 크메르 왕을 살해했으며, 그 결과 다음 4년 동안 캄보디아를 참파가 점령했다.[40] 앙코르의 자야바르만 7세(Jayavarman VII)는 1190년대(1190, 1192, 1194~1195, 1198~1203)에 여러 차례 반격 작전을 펼쳐 참파를 정복하고 30년 동안 크메르 제국의 속국으로 만들었다.[40]

참파는 1283~1285년 몽골 원나라의 침략을 받았다. 침략 전에 쿠빌라이 칸은 남중국해와 인도양 무역 네트워크를 지배하기 위해 참파에 이동 사무국(''xingsheng'')을 설립하라고 명령했다. 이는 참파가 중세 해양 유라시아의 해군 강국으로서 전략적 중요성을 보여준다.[40] 소게투(Sogetu) 장군이 이끄는 원나라의 참파에 대한 원정은 1283년 2월에 시작되어 처음으로 비자야를 점령하여 참파 왕 인드라바르만 5세(Indravarman V) (재위 1258~1287)와 하리짓 왕자가 2년 동안 대월과 함께 원나라에 대한 게릴라 저항을 벌이도록 만들었다. 결국 1285년 6월까지 몽골군을 중국으로 몰아냈다. 1288년 원나라와의 전쟁이 결정적으로 끝난 후, 대월 왕 쩐인종(Trần Nhân Tông)은 참파 북부에서 은퇴 생활을 보냈고, 1306년 평화와 영토를 대가로 그의 딸인 현진공주(Huyền Trân)과 왕자 하리짓(현재 자야 심하바르만 3세(Jaya Simhavarman III)(재위 1288~1307)로 통치) 사이의 결혼을 주선했다.[40] 1307년부터 1401년까지 참파의 토착 자료는 하나도 남아 있지 않으며, 14세기 역사의 거의 대부분은 중국과 베트남 자료에 의존해야 한다.[40] 참파의 종교 및 정치 엘리트들의 권위 언어인 산스크리트어 비문은 1253년에 중단되었다. 1300년 이후로는 다른 대규모 사원이나 건설 프로젝트가 건설되지 않았다.[40] 이러한 사실들은 참파 쇠퇴의 시작을 알렸다.[40]

1367년부터 1390년까지 중국과 베트남 자료에 따르면, 1360년부터 1390년까지 참파 왕으로 통치한 체 봉 응아(Che Bong Nga)는 참파를 재건했다.[40] 그는 치명적인 참파-대월 전쟁 동안 여섯 번의 대월 침략을 감행하여 1371년, 1377년, 1378년, 1383년에 수도를 약탈했고, 대월을 붕괴 직전까지 몰고 갔다.[40] 체 봉 응아(Che Bong Nga)는 1390년 베트남이 처음으로 화기를 사용한 해전에서 참파 왕을 기적적으로 죽이고 파괴적인 전쟁을 끝냄으로써 막을 수 있었다.[40]

체 봉 응아(Che Bong Nga) 이후 참파는 자야 심하바르만 6세(Jaya Simhavarman VI) (재위 1390~1400)의 새로운 왕조 아래 현상 유지 상태로 돌아온 것으로 보인다.[40] 그의 후계자 인드라바르만 6세(Indravarman VI) (재위 1400~1441)는 다음 41년 동안 통치하면서 앙코르 제국의 쇠퇴 속에서 참파의 영토를 메콩 삼각주까지 확장했다. 인드라바르만의 조카 중 한 명인 슈린드라-비슈누키르티 비라바드라바르만(Śrīndra-Viṣṇukīrti Virabhadravarman) 왕자가 1441년 참파의 왕이 되었다. 15세기 중반에 참파는 꾸준한 멸망의 쇠퇴를 겪고 있었을 것이다. 1456년 이후로는 비문이 남아 있지 않다. 강력한 왕 레 탄 통(Le Thanh Tong) 아래 베트남은 1471년 초 참파 침공을 감행하여 비자야 수도와 참파 북부 대부분을 황폐화시켰다.[40]

2. 3. 1. 비자야 왕조의 번영

고고학자들의 의견에 따르면, 기원 전의 수세기 전에 베트남 중부 북단에서는 청동기로 대표되는 동선 문화가 돋보였지만, 중부 연해·중부 남단에서는 철기 중심의 사후인 문화가 확산되고 있었다. 사후인 문화의 유적에서 발견되는 유물에는 라오스·필리핀이나 태국 서부에서 발견되는 유적과 공통점이 많아서 말레이계 해양민족인 옛 짬족의 건축 흔적이 아닐까 추측된다.참파 왕국의 역사는 중국 사료·참파 비문·참파 사서에 기록이 남아 있다. 참파 비문에는 옛 참파어를 인도계 문자로 기록한 것과 산스크리트어로 기록한 것이 있다. 옛 참파어는 오스트로네시아어족의 하나로, 현재의 아체어와 유사한 언어이다. 캄보디아 시엠리아프 앙코르 유적인 바이욘의 부조에 참파와 관련 내용이 포함되어 있다.

|300px|섬네일|미선 유적지]]

11세기초 참파는 아마라바티(阿摩羅波胝)(현재의 꽝남성, 다낭, 꽝빈성, 꽝찌성, 트어티엔후에성, 이후 대월에 합병), 비자야(현재의 꽝응아이성, 빈딘성) ''카우타라''(古笪羅)(현재의 푸옌성, 카인호아성), 판두랑가(宾童龍) (현재의 닌투언성, 빈투언성)의 4개의 지역으로 구성되어 있었다.

참족 사본 『참왕가편년사』(Sakarai dakrai patao Cam, 1832년경)에 따르면, 참파 비자야 왕조의 건국자는 알라에 의해 성령(, 참파어: aw-luah)을 불어넣은 최초의 무슬림 왕, 성령왕 아우로하(Po Aw-luah)이다. 그러나 11세기 초 아우로하가 무슬림 왕이었다는 것은, 건국 800년 후의 『참왕가편년사』의 기록이며, 사실이라고 보기 어렵다. 참파의 도읍은 원래 북중부의 우릭(Ulik) 지역(꽝남성[광남성])에 있었다가, 포 아우로하는 남중부의 스리비나우이(Sri Binay) 지역(빈딘성 [평정성], 스리비나야카, 비자야의 외항으로 종종 비문에 나타난다)를 도읍으로 삼았고, 『참왕가편년사』는 이 천도의 해(서력 1000년경)를 건국년으로 한다.[74]

2. 3. 2. 크메르, 대월과의 관계

|300px|섬네일|미선 유적지]]

|thumb|right|바이욘(Bayon) 사원의 부조로, 참족(투구를 쓴)과 크메르 군대 사이의 전투 장면을 묘사하고 있다.

|thumb|right|체 봉 응아(Che Bong Nga) (재위 1360~1390) 통치 시대 참파 영토 확장의 절정기

12세기 참파는 크메르의 침략이 빈번했다. 크메르 제국은 1145년 참파 북부를 정복했지만, 자야 하리바르만 1세(Jaya Harivarman I) 왕(재위 1148~1167)에 의해 격퇴되었다. 수리아바르만 2세(Suryavarman II)가 이끈 1150년 여름의 또 다른 앙코르의 침략도 중단되었고, 수리아바르만은 도중에 사망했다. 그 후 참파는 자야 하리바르만과 그의 반대 세력 사이의 11년간의 내전에 휩싸였고, 1161년 자야 하리바르만 아래에서 참파가 재통일되었다. 왕국과 번영을 회복한 후, 1177년 6월 자야 인드라바르만 4세(Jaya Indravarman IV) (재위 1167~1192)는 캄보디아 수도인 앙코르에 대한 해상 공격을 감행하여 약탈하고 크메르 왕을 살해했으며, 그 결과 다음 4년 동안 캄보디아를 참파가 점령했다. 앙코르의 자야바르만 7세(Jayavarman VII)는 1190년대(1190, 1192, 1194~1195, 1198~1203)에 여러 차례 반격 작전을 펼쳐 참파를 정복하고 30년 동안 크메르 제국의 속국으로 만들었다.[40]

참파는 1283~1285년 몽골 원나라의 침략을 받았다. 침략 전에 쿠빌라이 칸은 남중국해와 인도양 무역 네트워크를 지배하기 위해 참파에 이동 사무국(''xingsheng'')을 설립하라고 명령했다. 이는 참파가 중세 해양 유라시아의 해군 강국으로서 전략적 중요성을 보여준다. 소게투(Sogetu) 장군이 이끄는 원나라의 참파에 대한 원정은 1283년 2월에 시작되어 처음으로 비자야를 점령하여 참파 왕 인드라바르만 5세(Indravarman V) (재위 1258~1287)와 하리짓 왕자가 2년 동안 대월과 함께 원나라에 대한 게릴라 저항을 벌이도록 만들었다. 결국 1285년 6월까지 몽골군을 중국으로 몰아냈다. 1288년 원나라와의 전쟁이 결정적으로 끝난 후, 대월 왕 쩐인종(Trần Nhân Tông)은 참파 북부에서 은퇴 생활을 보냈고, 1306년 평화와 영토를 대가로 그의 딸인 현진공주(Huyền Trân)과 왕자 하리짓(현재 자야 심하바르만 3세(Jaya Simhavarman III)(재위 1288~1307)로 통치) 사이의 결혼을 주선했다. 1307년부터 1401년까지 참파의 토착 자료는 하나도 남아 있지 않으며, 14세기 역사의 거의 대부분은 중국과 베트남 자료에 의존해야 한다. 참파의 종교 및 정치 엘리트들의 권위 언어인 산스크리트어 비문은 1253년에 중단되었다. 1300년 이후로는 다른 대규모 사원이나 건설 프로젝트가 건설되지 않았다. 이러한 사실들은 참파 쇠퇴의 시작을 알렸다.

1367년부터 1390년까지 중국과 베트남 자료에 따르면, 1360년부터 1390년까지 참파 왕으로 통치한 체 봉 응아(Che Bong Nga)는 참파를 재건했다. 그는 치명적인 참파-대월 전쟁 동안 여섯 번의 대월 침략을 감행하여 1371년, 1377년, 1378년, 1383년에 수도를 약탈했고, 대월을 붕괴 직전까지 몰고 갔다. 체 봉 응아(Che Bong Nga)는 1390년 베트남이 처음으로 화기를 사용한 해전에서 참파 왕을 기적적으로 죽이고 파괴적인 전쟁을 끝냄으로써 막을 수 있었다.

체 봉 응아(Che Bong Nga) 이후 참파는 자야 심하바르만 6세(Jaya Simhavarman VI) (재위 1390~1400)의 새로운 왕조 아래 현상 유지 상태로 돌아온 것으로 보인다. 그의 후계자 인드라바르만 6세(Indravarman VI) (재위 1400~1441)는 다음 41년 동안 통치하면서 앙코르 제국의 쇠퇴 속에서 참파의 영토를 메콩 삼각주까지 확장했다. 인드라바르만의 조카 중 한 명인 슈린드라-비슈누키르티 비라바드라바르만(Śrīndra-Viṣṇukīrti Virabhadravarman) 왕자가 1441년 참파의 왕이 되었다. 15세기 중반에 참파는 꾸준한 멸망의 쇠퇴를 겪고 있었을 것이다. 1456년 이후로는 비문이 남아 있지 않다. 강력한 왕 레 탄 통(Le Thanh Tong) 아래 베트남은 1471년 초 참파 침공을 감행하여 비자야 수도와 참파 북부 대부분을 황폐화시켰다.

2. 4. 쇠퇴와 멸망 (15세기-19세기)

1471년 참파-베트남 전쟁에서 참파는 베트남에게 큰 패배를 당했으며, 12만 명이 사로잡히거나 사망했다. 참파 왕족 50명과 2만~3만 명이 포로로 잡혀 북쪽으로 이송되었고, 그중에는 참파의 왕인 짜 토안도 포함되어 있었는데, 그는 포로 생활 중 사망했다. 당시 중국에서 온 보고서에는 참파 사절이 중국 조정에 “안남이 우리 나라를 파괴했다”고 말한 기록이 있으며, 대규모 방화와 약탈로 4만~6만 명이 학살당했다는 내용도 포함되어 있다. 참파 왕국은 냐짱과 판랑 근처의 작은 지역으로 축소되었고, 많은 참파인들이 캄보디아로 도망쳤다.[18]

16세기 초 참파는 판랑과 카우타라 두 지역으로 축소되었다. 카우타라는 1653년 베트남에 병합되었다. 1799년부터 1832년까지 판랑은 세습 군주제를 잃었고, 왕은 후에의 베트남 조정에서 임명했다.

참파의 마지막 남은 지역인 판랑은 1832년 8월까지 존속했지만, 베트남의 민망이 라이벌인 레 반 즈옃의 세력을 제거하기 시작하면서, 참파 지도자들이 즈옃을 지지했다고 비난했다.[67] 민망은 마지막 참파 왕인 포 파옥 테와 부왕인 포 다르 카옥을 후에에서 체포하고, 남은 참파 지역을 닌투언성과 빈투언성에 편입했다.[68]

지배력을 강화하기 위해 민망은 후에에서 베트남 관료들을 임명하여 ''푸'' 닌투언에서 직접 참파를 통치하게 하고, 기존의 참파 관습법을 폐지했다. 행정적으로 판랑은 베트남에 강제로 통합되었고, 가혹한 조치들이 취해졌다. 이러한 개혁은 ''까이토 꾸이류''("토착 수장을 관료제로 대체")로 알려져 있다. 베트남어를 사용하고 베트남 풍습을 따르는 것이 참파 백성들에게는 의무가 되었다. 참파 문화와 정체성은 빠르고 체계적으로 파괴되었다.[72] 베트남 정착민들은 대부분의 참파 농토와 상품 생산을 장악했고, 참파인들을 내륙의 건조한 고지대로 몰아넣었으며, 참파인들은 무거운 세금과 강제 징집에 시달렸다.[73] 민망의 압제에 대한 대규모 참파 반란이 1833년에서 1835년 사이에 두 차례 발생했는데, 후자는 카티브 자 탁 와 - 참파 바니 성직자 -가 이끌었으며, 더 성공적이었고 짧은 기간 동안 참파 국가를 재건하기도 했지만, 민망의 군대에 의해 진압되었다.[25]

베트남의 억압에 대한 저항에서 판랑 주민들의 불운한 패배는 그들의 운명과 남은 참파의 운명을 결정지었다. 판랑의 많은 참파인들은 베트남에 의해 강제 동화되었고, 특히 1832년부터 1836년 사이에 수마트와 자 탁 와의 봉기 기간 동안 베트남인들에 의해 많은 참파인들과 고지대 원주민들이 무차별적으로 학살당했다. 바니 모스크는 파괴되었고, 사원들은 불타올랐다. 참파 마을과 그들의 수생 생활은 파괴되었고, 그 당시 참파인들은 조상들의 항해와 조선 전통을 완전히 잃었다.[71]

참파 반군의 진압과 동화 정책을 마무리한 후, 민망 황제는 판랑의 참파인들을 ''탄 잔''(새로운 사람들)이라고 선포하여, 그들을 다른 베트남인들과 구별할 만한 아무것도 없다는 것을 의미했다.[74] 그러나 민망의 아들이자 후계자인 티우 트리는 가톨릭 기독교인과 소수 민족에 대한 그의 아버지의 엄격한 정책 대부분을 철회했다. 티우 트리와 투득 치세 동안 참파인들은 거의 제약 없이 종교를 실천할 수 있었다.[14]

프랑스가 베트남을 점령한 1885년에는 옛 판랑에 약 4만 명의 참파인만 남아 있었다. 프랑스 식민 정부는 경족(베트남인)의 참파인과 고지대 원주민에 대한 차별과 편견을 금지하여 베트남의 참파 문화 말살을 종식시켰다. 그러나 프랑스 식민주의자들은 빈투언의 남은 간 보응우 운동을 다루기 위해 베트남인과 참파인 사이의 기존의 민족적 증오를 이용하기도 했다.

몽골과의 전쟁 승리와 대월(大越)과의 긴장 완화를 가져온 비자야 왕조(Vijaya 王朝)의 명군 자야 신하 바르만 3세(制旻) 사후, 대월과 참파(占婆)의 항쟁이 재연되었다. 비자야 왕조의 참파왕 제봉아(阿答阿者, Chế Bồng Nga)는 대월(大越) Trần 왕조의 수도 승룡(昇龍, Thăng Long, 東京 Đông Kinh, 河内 Hà Nội)을 두 차례 점령하였다. 이 전쟁에서 陳睿宗이 패사하고 Trần 왕조의 권위가 추락하자, 胡季犛에 의해 제위를 찬탈당하고 대우(大虞) 胡朝가 건설되었다. 1390년에 참파왕 제봉아와 교체된 羅皚(재위: 1390년 - 1400년)도 침공을 계속하였다. 『占皇家編年史』에 따르면 1397년에 참파 도시 반 아구이(Ban A-nguei, Bal A-nguei)가 젝(Jek)의 침공으로 멸망하고, 유민들이 중부 남단의 판두랑가(潘陀琅, Pangdarang, 『占皇家編年史』에서는 판다랑)로 피난하였다. 아구이(A-nguei)의 정확한 위치는 불명이나, 아구이(A-nguei)는 꽝응아이(Quảng Ngãi, 廣義省)라는 지명의 기원으로 생각된다. 젝(Jek)은 羅皚 치하 비자야 왕조의 수도 '''자반'''(闍槃, 『スジャラ・ムラユ』가 야크(Yak)라고 부르는 도시)을 가리킨다고 생각된다. 『安靜古錄』에 따르면, 게안성(乂安省)의 참파계씨족 “체(制)”족은 1389-1398년경의 이주로 전해지고 있으며, 羅皚 시대에 참파에서 대월로 피난한 사람들로 생각된다. 이것은 반 아구이(Bal Anguei)에서 판다랑(Pandarang)으로의 피난과 동시기이다.

『占皇家編年史』(Chiêm Thành hoàng gia biên niên sử)에 따르면, 1428년 레 로이(黎利)가 북중부 산악 지대에서 홍하 삼각주로 진격하여 명나라 군대를 격퇴하고 대월국(大越國)으로서 중국 명나라로부터 재독립한 후(黎初朝), 1397년에 멸망한 참파 도시 반 아구이(Bàn Ác Quy)의 왕자 포 카티트(Po Kathit, 왕녀 포 사하이누(Po Sahai Nu)의 친동생)가 뷔프 반 밧티누(Byuh Bal Battinung)에서 즉위하여 판두랑가(藩籠) 왕조를 재건했다(1433-1832). 『占皇家編年史』는 이 왕조의 계보를 성령왕 포 아우로하(Po Auroha)까지 거슬러 올라가 기록하고 있다. 두 왕조는 약 40년간 병존했으며, 비자야(Vijaya) 왕조는 1471년 베트남 대월 레 왕조(黎聖宗)의 침략을 받아 최종적으로 멸망했다(1471년 베트남의 참파 침공). 판두랑가 왕조는 참파의 유일한 후계 왕조인 "판롱대참국(藩籠大占國)"으로서 남반국(南蟠國), 화영국(華英國)과 함께 레 왕조에 조공을 바쳤다(『大越史記全書』). 남반국과 화영국은 『송사(宋史)』에 보이는 참파의 상원주(上源州)이며, 고원 지방, 후대의 阮朝 시대 수사국(水舍國), 화사국(火舍國) 등 의례적인 왕조(영토 국가가 아닌, 제사적인 공동체)를 가리킨다고 생각된다. 『수자라 무라유(Sejarah Melayu)』는 1471년 야크(Juk) 함락 이후의 참파에 대해서는 아무것도 언급하지 않지만, 아체 왕국(阿瑜陀耶王國)의 샤 파우 린(Shah Pau Lin, 후의 알리 무하야트 샤(Ali Muhayat Syah)) 등 말레이 세계에 존재했던 여러 참파계 왕족, 귀족의 존재에 대해 언급하며, 말레이 반도의 여러 술탄국의 계보에도 조상에 참파 왕의 이름이 있는데, 이들은 1471년 비자야 왕조 멸망 시 탈출한 사람들이라는 견해가 있다.

정·阮紛쟁 시기, 남베트남의 광남阮씨는 정씨와의 내전에 집중하기 위해 여러 나라와의 교류 및 친선에 힘썼으며, 나가사키의 일본 부호 아라키 소타로(荒木宗太郎)와 참파 왕, 캄보디아 왕과 혼인 관계를 맺었다. 阮씨의 공주인 옥과공주(玉科公主)를 왕비로 맞이한 포로메(Po Rome) 왕 시대에는 참파, 샴, 광남, 중국, 일본 사이를 청나라 배가 오가며, 위신재 무역을 통해 라그라이족(ラグライ族) 등의 노동력을 얻어 마지막 참파탑인 포로메탑(포로메의 탑, 厚生古塔)이 건설되었다. 그러나 1673년 정·阮 화평 이후, 阮씨는 친선 정책을 버리고 참파, 캄보디아에 대한 공세를 강화했다. 1693년, 광남阮씨 명왕(明王)의 장수 阮有鏡이 판두랑가(潘郎)를 공략하여 순성진(順城鎮)으로 개칭했다. 순성진은 광남에 병합되어 일시적으로 자치권을 상실했지만, 곧 참족 귀족 옥냐 닷이 청나라 사람(일본의 『화이변태(華夷変態)』의 표기에서는 羅宇人, 참파어 Orang Laow)인 아반(阿班)의 지원을 얻어 판두랑가 주둔 阮군을 각지에서 격파하고 포위했다. 명왕은 캄보디아 주둔 阮군을 불러들여 참파군을 격파하고 군사적 압력을 가하면서 강화를 모색했고, 아반의 축출을 조건으로 1694년 말에 참파 왕가의 포샤크티라이 다 파티에 의한 판두랑가 왕조의 재흥을 인정했다(순성진의 참파 왕). 점령하의 저항 전투의 승리와 왕가 재흥 과정은 『대남실록 전편(大南寔録前編)』과 일본의 『화이변태(華夷変態)』에 자세히 서술되어 있다. 또한 명왕은 1712년에 순성진과 사이에 의정 5조를 맺고, 판랑도(潘郎道, 현재 니냐뚜언성 판랑), 용향도(龍郷道, 현재 빈투언성 투이퐁현(Tuy Phong) 리엔후온 시진), 판리도(潘里道, 현재 빈투언성 박빈현), 파자이도(庯諧道, 현재 함투언박현, 함투언남현, 판티엣시, 라기시(라지시), 함탄현)의 네 도(道)에서 순성진 참파 왕의 광범위한 자치권을 인정했다.

1695년 남베트남의 광남阮氏(Nguyen)는 순성진(順城鎮)의 참파(占婆) 왕을 보호하게 되었으나, 1760년대에 정치가 혼란해졌고, 1773년에는빈딘성(平定省) 타이선현(泰山縣)(평정성 서산현)에서 반아(Ba Nha) 등 산악지역 주민들까지 규합한 서산阮氏(Tay Son, 광남阮氏는 위서(偽西)라 불렀다)가 봉기했다. 1774년 광남阮氏는 남하해 온 정씨(鄭氏)와 북상해 온 서산阮氏의 공격에 수도 후에(Huế)를 잃고 일시적으로 멸망했다. 1777년 이후, 살아남은 왕자 阮福映(Nguyen Phuc Anh, 후일의 자륭제(嘉隆帝))가 광남阮氏 재흥을 위한 군대를 모았고, 1794년 자딩(Gia Dinh, 사이공) 탈환부터 1802년 승륭(Thăng Long, 하노이) 정복까지 광남阮氏와 서산阮氏의 내전이 계속되었다(위서전쟁(偽西戰爭)). 베트남 제국(大南) 阮朝(Nguyen) 초기에 순성진의 참파 왕 포촌촌(Po Chuong Chong, 阮文振)은 위서전쟁에서 무장으로 크게 공헌하여 국성(阮朝의 성)인 응웬(阮)을 받고 자륭제의 신임과 후대를 받았다. 포촌촌 시대에는 판두랑가(Pan Rang)와 중부 고원 사이를 참파의 상인들이 왕래하며, 위신재 무역을 통해 라그라이(Raglai)족, 코호(Co Ho)족, 마(Ma)족 등의 노동력을 얻어 “참파 왕가의 백묘전(百畝田)”이라 불리는 대규모 농장이 발전했다. 그러나 다음 명명제(明命帝)는 소수민족이든 베트남인이든 세습 지방관에 의한 자치를 폐지했고, 순성진은 반적봉환(版籍奉還)의 형태로 해체되었으며, 후에와 판리(Phan Ri)에 첨성국왕묘(占城國王廟)가 건설되어 왕국 멸망 후 참파의 왕조 제사가 보장되었다(판두랑가 왕조의 종언). 퇴위한 마지막 참파 왕 포폭투(Po K'ot Tu)](阮文承)]은 레반코이(黎文傀, Le Van Khoi) 등 세습 지방관의 남부 대반란에 연루된 죄로 극형(능지처사)에 처해졌고, 자치 회복을 요구하는 참파 귀족과 산악지역 주민들의 봉기(라번왕의 난)도

2. 4. 1. 쇠퇴

1471년 참파-베트남 전쟁에서 참파는 베트남에게 큰 패배를 당했으며, 12만 명이 사로잡히거나 사망했다. 참파 왕족 50명과 2만~3만 명이 포로로 잡혀 북쪽으로 이송되었고, 그중에는 참파의 왕인 짜 토안도 포함되어 있었는데, 그는 포로 생활 중 사망했다. 당시 중국에서 온 보고서에는 참파 사절이 중국 조정에 “안남이 우리 나라를 파괴했다”고 말한 기록이 있으며, 대규모 방화와 약탈로 4만~6만 명이 학살당했다는 내용도 포함되어 있다. 참파 왕국은 냐짱과 판랑 근처의 작은 지역으로 축소되었고, 많은 참파인들이 캄보디아로 도망쳤다.[18]16세기 초 참파는 판랑과 카우타라 두 지역으로 축소되었다. 카우타라는 1653년 베트남에 병합되었다. 1799년부터 1832년까지 판랑은 세습 군주제를 잃었고, 왕은 후에의 베트남 조정에서 임명했다.

참파의 마지막 남은 지역인 판랑은 1832년 8월까지 존속했지만, 베트남의 민망이 라이벌인 레 반 즈옃의 세력을 제거하기 시작하면서, 참파 지도자들이 즈옃을 지지했다고 비난했다.[67] 민망은 마지막 참파 왕인 포 파옥 테와 부왕인 포 다르 카옥을 후에에서 체포하고, 남은 참파 지역을 닌투언성과 빈투언성에 편입했다.[68]

지배력을 강화하기 위해 민망은 후에에서 베트남 관료들을 임명하여 ''푸'' 닌투언에서 직접 참파를 통치하게 하고, 기존의 참파 관습법을 폐지했다. 행정적으로 판랑은 베트남에 강제로 통합되었고, 가혹한 조치들이 취해졌다. 이러한 개혁은 ''까이토 꾸이류''("토착 수장을 관료제로 대체")로 알려져 있다. 베트남어를 사용하고 베트남 풍습을 따르는 것이 참파 백성들에게는 의무가 되었다. 참파 문화와 정체성은 빠르고 체계적으로 파괴되었다.[72] 베트남 정착민들은 대부분의 참파 농토와 상품 생산을 장악했고, 참파인들을 내륙의 건조한 고지대로 몰아넣었으며, 참파인들은 무거운 세금과 강제 징집에 시달렸다.[73] 민망의 압제에 대한 대규모 참파 반란이 1833년에서 1835년 사이에 두 차례 발생했는데, 후자는 카티브 자 탁 와 - 참파 바니 성직자 -가 이끌었으며, 더 성공적이었고 짧은 기간 동안 참파 국가를 재건하기도 했지만, 민망의 군대에 의해 진압되었다.[25]

베트남의 억압에 대한 저항에서 판랑 주민들의 불운한 패배는 그들의 운명과 남은 참파의 운명을 결정지었다. 판랑의 많은 참파인들은 베트남에 의해 강제 동화되었고, 특히 1832년부터 1836년 사이에 수마트와 자 탁 와의 봉기 기간 동안 베트남인들에 의해 많은 참파인들과 고지대 원주민들이 무차별적으로 학살당했다. 바니 모스크는 파괴되었고, 사원들은 불타올랐다. 참파 마을과 그들의 수생 생활은 파괴되었고, 그 당시 참파인들은 조상들의 항해와 조선 전통을 완전히 잃었다.[71]

참파 반군의 진압과 동화 정책을 마무리한 후, 민망 황제는 판랑의 참파인들을 ''탄 잔''(새로운 사람들)이라고 선포하여, 그들을 다른 베트남인들과 구별할 만한 아무것도 없다는 것을 의미했다.[74] 그러나 민망의 아들이자 후계자인 티우 트리는 가톨릭 기독교인과 소수 민족에 대한 그의 아버지의 엄격한 정책 대부분을 철회했다. 티우 트리와 투득 치세 동안 참파인들은 거의 제약 없이 종교를 실천할 수 있었다.[14]

프랑스가 베트남을 점령한 1885년에는 옛 판랑에 약 4만 명의 참파인만 남아 있었다. 프랑스 식민 정부는 경족(베트남인)의 참파인과 고지대 원주민에 대한 차별과 편견을 금지하여 베트남의 참파 문화 말살을 종식시켰다. 그러나 프랑스 식민주의자들은 빈투언의 남은 간 보응우 운동을 다루기 위해 베트남인과 참파인 사이의 기존의 민족적 증오를 이용하기도 했다.

2. 4. 2. 판두랑가 왕조

1471년 참파-베트남 전쟁에서 참파는 베트남에게 큰 패배를 당했으며, 12만 명이 사로잡히거나 사망했다. 참파 왕족 50명과 2만~3만 명이 포로로 잡혀 북쪽으로 이송되었고, 그중에는 참파의 왕인 짜 토안도 포함되어 있었는데, 그는 포로 생활 중 사망했다. 당시 중국에서 온 보고서에는 참파 사절이 중국 조정에 “안남이 우리 나라를 파괴했다”고 말한 기록이 있으며, 대규모 방화와 약탈로 4만~6만 명이 학살당했다는 내용도 포함되어 있다. 참파 왕국은 냐짱과 판랑 근처의 작은 지역으로 축소되었고, 많은 참파인들이 캄보디아로 도망쳤다.

16세기 초 참파는 판랑과 카우타라 두 지역으로 축소되었다. 카우타라는 1653년 베트남에 병합되었다. 1799년부터 1832년까지 판랑은 세습 군주제를 잃었고, 왕은 후에의 베트남 조정에서 임명했다.

참파의 마지막 남은 지역인 판랑은 1832년 8월까지 존속했지만, 베트남의 민망이 라이벌인 레 반 즈옃의 세력을 제거하기 시작하면서, 참파 지도자들이 즈옃을 지지했다고 비난했다. 민망은 마지막 참파 왕인 포 파옥 테와 부왕인 포 다르 카옥을 후에에서 체포하고, 남은 참파 지역을 닌투언성과 빈투언성에 편입했다.

지배력을 강화하기 위해 민망은 후에에서 베트남 관료들을 임명하여 ''푸'' 닌투언에서 직접 참파를 통치하게 하고, 기존의 참파 관습법을 폐지했다. 행정적으로 판랑은 베트남에 강제로 통합되었고, 가혹한 조치들이 취해졌다. 이러한 개혁은 ''까이토 꾸이류''("토착 수장을 관료제로 대체")로 알려져 있다. 베트남어를 사용하고 베트남 풍습을 따르는 것이 참파 백성들에게는 의무가 되었다. 참파 문화와 정체성은 빠르고 체계적으로 파괴되었다. 베트남 정착민들은 대부분의 참파 농토와 상품 생산을 장악했고, 참파인들을 내륙의 건조한 고지대로 몰아넣었으며, 참파인들은 무거운 세금과 강제 징집에 시달렸다. 민망의 압제에 대한 대규모 참파 반란이 1833년에서 1835년 사이에 두 차례 발생했는데, 후자는 카티브 자 탁 와 - 참파 바니 성직자 -가 이끌었으며, 더 성공적이었고 짧은 기간 동안 참파 국가를 재건하기도 했지만, 민망의 군대에 의해 진압되었다.

베트남의 억압에 대한 저항에서 판랑 주민들의 불운한 패배는 그들의 운명과 남은 참파의 운명을 결정지었다. 판랑의 많은 참파인들은 베트남에 의해 강제 동화되었고, 특히 1832년부터 1836년 사이에 수마트와 자 탁 와의 봉기 기간 동안 베트남인들에 의해 많은 참파인들과 고지대 원주민들이 무차별적으로 학살당했다. 바니 모스크는 파괴되었고, 사원들은 불타올랐다. 참파 마을과 그들의 수생 생활은 파괴되었고, 그 당시 참파인들은 조상들의 항해와 조선 전통을 완전히 잃었다.

참파 반군의 진압과 동화 정책을 마무리한 후, 민망 황제는 판랑의 참파인들을 ''탄 잔''(새로운 사람들)이라고 선포하여, 그들을 다른 베트남인들과 구별할 만한 아무것도 없다는 것을 의미했다. 그러나 민망의 아들이자 후계자인 티우 트리는 가톨릭 기독교인과 소수 민족에 대한 그의 아버지의 엄격한 정책 대부분을 철회했다. 티우 트리와 투득 치세 동안 참파인들은 거의 제약 없이 종교를 실천할 수 있었다.

프랑스가 베트남을 점령한 1885년에는 옛 판랑에 약 4만 명의 참파인만 남아 있었다. 프랑스 식민 정부는 경족(베트남인)의 참파인과 고지대 원주민에 대한 차별과 편견을 금지하여 베트남의 참파 문화 말살을 종식시켰다. 그러나 프랑스 식민주의자들은 빈투언의 남은 간 보응우 운동을 다루기 위해 베트남인과 참파인 사이의 기존의 민족적 증오를 이용하기도 했다.

몽골과의 전쟁 승리와 대월(大越)과의 긴장 완화를 가져온 비자야 왕조(Vijaya 王朝)의 명군 자야 신하 바르만 3세(制旻) 사후, 대월과 참파(占婆)의 항쟁이 재연되었다. 비자야 왕조의 참파왕 제봉아(阿答阿者, Chế Bồng Nga)는 대월(大越) Trần 왕조의 수도 승룡(昇龍, Thăng Long, 東京 Đông Kinh, 河内 Hà Nội)을 두 차례 점령하였다. 이 전쟁에서 陳睿宗이 패사하고 Trần 왕조의 권위가 추락하자, 胡季犛에 의해 제위를 찬탈당하고 대우(大虞) 胡朝가 건설되었다. 1390년에 참파왕 제봉아와 교체된 羅皚(재위: 1390년 - 1400년)도 침공을 계속하였다. 『占皇家編年史』에 따르면 1397년에 참파 도시 반 아구이(Ban A-nguei, Bal A-nguei)가 젝(Jek)의 침공으로 멸망하고, 유민들이 중부 남단의 판두랑가(潘陀琅, Pangdarang, 『占皇家編年史』에서는 판다랑)로 피난하였다. 아구이(A-nguei)의 정확한 위치는 불명이나, 아구이(A-nguei)는 꽝응아이(Quảng Ngãi, 廣義省)라는 지명의 기원으로 생각된다. 젝(Jek)은 羅皚 치하 비자야 왕조의 수도 '''자반'''(闍槃, 『スジャラ・ムラユ』가 야크(Yak)라고 부르는 도시)을 가리킨다고 생각된다. 『安靜古錄』에 따르면, 게안성(乂安省)의 참파계씨족 “체(制)”족은 1389-1398년경의 이주로 전해지고 있으며, 羅皚 시대에 참파에서 대월로 피난한 사람들로 생각된다. 이것은 반 아구이(Bal Anguei)에서 판다랑(Pandarang)으로의 피난과 동시기이다.

『占皇家編年史』(Chiêm Thành hoàng gia biên niên sử)에 따르면, 1428년 레 로이(黎利)가 북중부 산악 지대에서 홍하 삼각주로 진격하여 명나라 군대를 격퇴하고 대월국(大越國)으로서 중국 명나라로부터 재독립한 후(黎初朝), 1397년에 멸망한 참파 도시 반 아구이(Bàn Ác Quy)의 왕자 포 카티트(Po Kathit, 왕녀 포 사하이누(Po Sahai Nu)의 친동생)가 뷔프 반 밧티누(Byuh Bal Battinung)에서 즉위하여 판두랑가(藩籠) 왕조를 재건했다(1433-1832). 『占皇家編年史』는 이 왕조의 계보를 성령왕 포 아우로하(Po Auroha)까지 거슬러 올라가 기록하고 있다. 두 왕조는 약 40년간 병존했으며, 비자야(Vijaya) 왕조는 1471년 베트남 대월 레 왕조(黎聖宗)의 침략을 받아 최종적으로 멸망했다(1471년 베트남의 참파 침공). 판두랑가 왕조는 참파의 유일한 후계 왕조인 "판롱대참국(藩籠大占國)"으로서 남반국(南蟠國), 화영국(華英國)과 함께 레 왕조에 조공을 바쳤다(『大越史記全書』). 남반국과 화영국은 『송사(宋史)』에 보이는 참파의 상원주(上源州)이며, 고원 지방, 후대의 阮朝 시대 수사국(水舍國), 화사국(火舍國) 등 의례적인 왕조(영토 국가가 아닌, 제사적인 공동체)를 가리킨다고 생각된다. 『수자라 무라유(Sejarah Melayu)』는 1471년 야크(Juk) 함락 이후의 참파에 대해서는 아무것도 언급하지 않지만, 아체 왕국(阿瑜陀耶王國)의 샤 파우 린(Shah Pau Lin, 후의 알리 무하야트 샤(Ali Muhayat Syah)) 등 말레이 세계에 존재했던 여러 참파계 왕족, 귀족의 존재에 대해 언급하며, 말레이 반도의 여러 술탄국의 계보에도 조상에 참파 왕의 이름이 있는데, 이들은 1471년 비자야 왕조 멸망 시 탈출한 사람들이라는 견해가 있다.

정·阮紛쟁 시기, 남베트남의 광남阮씨는 정씨와의 내전에 집중하기 위해 여러 나라와의 교류 및 친선에 힘썼으며, 나가사키의 일본 부호 아라키 소타로(荒木宗太郎)와 참파 왕, 캄보디아 왕과 혼인 관계를 맺었다. 阮씨의 공주인 옥과공주(玉科公主)를 왕비로 맞이한 포로메(Po Rome) 왕 시대에는 참파, 샴, 광남, 중국, 일본 사이를 청나라 배가 오가며, 위신재 무역을 통해 라그라이족(ラグライ族) 등의 노동력을 얻어 마지막 참파탑인 포로메탑(포로메의 탑, 厚生古塔)이 건설되었다. 그러나 1673년 정·阮 화평 이후, 阮씨는 친선 정책을 버리고 참파, 캄보디아에 대한 공세를 강화했다. 1693년, 광남阮씨 명왕(明王)의 장수 阮有鏡이 판두랑가(潘郎)를 공략하여 순성진(順城鎮)으로 개칭했다. 순성진은 광남에 병합되어 일시적으로 자치권을 상실했지만, 곧 참족 귀족 옥냐 닷이 청나라 사람(일본의 『화이변태(華夷変態)』의 표기에서는 羅宇人, 참파어 Orang Laow)인 아반(阿班)의 지원을 얻어 판두랑가 주둔 阮군을 각지에서 격파하고 포위했다. 명왕은 캄보디아 주둔 阮군을 불러들여 참파군을 격파하고 군사적 압력을 가하면서 강화를 모색했고, 아반의 축출을 조건으로 1694년 말에 참파 왕가의 포샤크티라이 다 파티에 의한 판두랑가 왕조의 재흥을 인정했다(순성진의 참파 왕). 점령하의 저항 전투의 승리와 왕가 재흥 과정은 『대남실록 전편(大南寔録前編)』과 일본의 『화이변태(華夷変態)』에 자세히 서술되어 있다. 또한 명왕은 1712년에 순성진과 사이에 의정 5조를 맺고, 판랑도(潘郎道, 현재 니냐뚜언성 판랑), 용향도(龍郷道, 현재 빈투언성 투이퐁현(Tuy Phong) 리엔후온 시진), 판리도(潘里道, 현재 빈투언성 박빈현), 파자이도(庯諧道, 현재 함투언박현, 함투언남현, 판티엣시, 라기시(라지시), 함탄현)의 네 도(道)에서 순성진 참파 왕의 광범위한 자치권을 인정했다.

1695년 남베트남의 광남阮氏(Nguyen)는 순성진(順城鎮)의 참파(占婆) 왕을 보호하게 되었으나, 1760년대에 정치가 혼란해졌고, 1773년에는빈딘성(平定省) 타이선현(泰山縣)(평정성 서산현)에서 반아(Ba Nha) 등 산악지역 주민들까지 규합한 서산阮氏(Tay Son, 광남阮氏는 위서(偽西)라 불렀다)가 봉기했다. 1774년 광남阮氏는 남하해 온 정씨(鄭氏)와 북상해 온 서산阮氏의 공격에 수도 후에(Huế)를 잃고 일시적으로 멸망했다. 1777년 이후, 살아남은 왕자 阮福映(Nguyen Phuc Anh, 후일의 자륭제(嘉隆帝))가 광남阮氏 재흥을 위한 군대를 모았고, 1794년 자딩(Gia Dinh, 사이공) 탈환부터 1802년 승륭(Thăng Long, 하노이) 정복까지 광남阮氏와 서산阮氏의 내전이 계속되었다(위서전쟁(偽西戰爭)). 베트남 제국(大南) 阮朝(Nguyen) 초기에 순성진의 참파 왕 포촌촌(Po Chuong Chong, 阮文振)은 위서전쟁에서 무장으로 크게 공헌하여 국성(阮朝의 성)인 응웬(阮)을 받고 자륭제의 신임과 후대를 받았다. 포촌촌 시대에는 판두랑가(Pan Rang)와 중부 고원 사이를 참파의 상인들이 왕래하며, 위신재(威信財) 무역을 통해 라그라이(Raglai)족, 코호(Co Ho)족, 마(Ma)족 등의 노동력을 얻어 “참파 왕가의 백묘전(百畝田)”이라 불리는 대규모 농장이 발전했다. 그러나 다음 명명제(明命帝)는 소수민족이든 베트남인이든 세습 지방관에 의한 자치를 폐지했고, 순성진은 반적봉환(版籍奉還)의 형태로 해체되었으며, 후에와 판리(Phan Ri)에 첨성국왕묘(占城國王廟)가 건설되어 왕국 멸망 후 참파의 왕조 제사가 보장되었다(판두랑가 왕조의 종언). 퇴위한 마지막 참파 왕 포폭투(Po K'ot Tu)](阮文承)]은 레반코이(黎文傀, Le Van Khoi) 등 세습 지방관의 남부 대반란에 연루된 죄로 극형(능지처사)에 처해졌고, 자치 회복을 요구하는 참파 귀족과 산악지역 주민들의 봉기(라번왕의 난)도

3. 정치

참파의 왕은 참파의 통치자를 일컫는 칭호이다. 참파의 통치자들은 ''raja-di-raja'' (라자디라자/राजाधिराजःsa "왕중왕")[42] 또는 ''pu po tana raya'' ("모든 영토의 군주")[43]와 같은 힌두교식 칭호를 사용했다. 그들은 ''ganreh patrai''(폐하)라는 칭호로 불렸다.[43] 왕은 예술과 건설의 후원자였으며, 위엄 있는 사원과 신사는 왕중왕, 그의 조상들, 그리고 그들이 사랑하는 신들을 기리기 위해 세워졌다.[43] 일부 참파 왕들은 왕실 의식과 즉위식(''abhiseka'')을 기념하며 스스로를 "참파의 수호자"라고 선포했다.[43]

참파 통치자들의 재위명은 힌두 전통에서 유래했으며, Jaya (자야/जयsa "승리"), Maha (마하/महाsa "위대한"), Sri (스리/श्रीsa "영광")와 같은 칭호(접두사)와 Bhadravarman, Vikrantavarman, Rudravarman, Simhavarman, Indravarman, Paramesvaravarman, Harivarman... 와 같은 별명(어간)으로 구성되었다.[43] 접미사 -varman[44]은 크샤트리아 계급에 속하며 참파 동맹의 지도자들만 사용했다. 17세기부터 참파 왕들은 ''Paduka Seri Sultan''이라는 칭호를 사용했는데, 이는 무슬림 말레이 통치자들로부터 차용한 존칭이다.[45]

13세기 중국 지리지인 주번지는 참파 왕이 '금으로 만든 관을 쓰고 보석 끈으로 몸을 장식'하고 궁궐 밖으로 나갈 때는 코끼리를 타거나 '네 명의 남자가 천으로 만든 그물침대'에 태워졌다고 묘사한다. 왕이 조정에 참석할 때는 '칼과 방패 또는 빈랑을 든 서른 명의 여인들이 호위'했다. 신하들은 왕에게 보고한 후 퇴장 전에 한 번 절을 했다.[43]

참파는 단일 왕국이 아니라, 여러 왕국과 개별 도시 국가들의 연합체였을 가능성이 높다.[43] 700년대부터 1471년까지 인드라푸라와 비자야와 같은 가장 강력한 도시를 기반으로 하는 왕중왕이 다른 참파 왕들과 왕자들에 대해 더 큰 권력, 영향력, 통합감을 행사했다.[43] 소규모 지역 왕들과 왕자들(유바라자) 또는 지역 군사 지휘관(세나파티)은 지배적인 통치 왕조와 관련이 없는 지역 연합체 출신이거나 만달라(mandala)의 범위 내에서 그 왕실 혈통의 일원일 수 있었다.[43]

[[File:https://cdn.onul.works/wiki/source/194f7e5d07d_28512b5b.JPG|thumb|left|1252년에 건설된 포 클롱 가라이 사원 (Po Klong Garai Temple), 판랑-탑짬 (Phan Rang–Tháp Chàm)]

참파의 다중 중심적 특성을 보여주는 사례는 카우타라(Kauthara)와 판두랑가 공국이다. 1471년 북부 참파와 비자야가 베트남에 함락되었을 때, 카우타라와 판두랑가는 존속했다. 카우타라는 1653년에, 판두랑가는 1832년에 베트남에 합병되었다. 판두랑가는 13세기부터 1832년까지 통치한 왕들의 완전한 목록을 가지고 있으며, 자치권을 유지하며 외교를 수행할 수 있었다.[46][47]

800년경의 『황화사달기(皇華四達記)』와 『구당서 (Old Book of Tang)』에 따르면, 당의 재상 가단 (Jia Dan)은 참파로의 여정을 설명하며, 북부 참파 국가인 환왕국(Huánwáng)에 도착했다. 8세기 후반과 9세기 초의 참파 중심지는 남쪽의 구다궈(古笪國, Kauthara), 벤트올랑주(奔陀浪洲, Pāṇḍuraṅga)에 있었다.[43] 758년부터 809년까지의 중국 기록은 참파 전체를 환왕으로 언급하지만, 이것은 중국이 외교와 전쟁을 벌인 국가의 이름을 참파 연합의 모든 영토에 대한 지명으로 간주하는 편리한 방법이었을 것이다. 참파는 당나라를 공격하여 803년에 응에안 (Nghệ An)을 점령했고, 중국은 809년에 잃어버린 지역을 회복했다.[43] 하리바르만 1세 (Harivarman I)는 817년에 포 나가르 사원 (Po Nagar Temple)(냐짱 (Nha Trang))에 문서를 남겼는데, 그 문서에는 그가 북부 참파에서 중국을 축출하기 위해 진행한 원정에 대해 설명되어 있다.[43]

참파의 마지막 왕인 포 파옥 테는 1832년 민망에 의해 폐위되었다.[43]

4. 행정

프라카사다르마(Vikrantavarman I) 왕(재위 653~686년) 시대에 참파는 오늘날의 꽝빈성(Quảng Bình province)에서 카인호아성(Khánh Hòa province)까지 영토를 확장했다. 이때 비샤야(viṣaya)(행정구역)라는 내부 행정구역이 처음으로 도입되었는데, 카움(Caum)과 미딧(Midit) 등 최소 두 개의 비샤야가 있었다. 각 비샤야에는 세 신의 숭배를 유지하기 위한 안정적인 수입원으로 알려진 소수의 현지 코슈타가라(koṣṭhāgāras)가 있었다.

12세기와 13세기 동안 북부 참파는 아마라바티(아마라바티)(꽝응아이성(Quảng Ngãi province)), 울릭(울릭)(투아티엔후에성(Thừa Thiên–Huế province)), 브이야르(브이야르)(꽝찌성(Quảng Trị province)), 지리이(Jriy)(꽝빈성(Quảng Bình province) 남부 동허이(Đồng Hới)), 그리고 트라익(트라익)(꽝빈성(Quảng Bình province) 북부) 등 여러 개의 알려진 지역(비샤야(viṣaya), 洲(zhou))으로 구성되었다. 판두랑가(Panduranga)와 같은 다른 지역은 자치를 유지했다.

5. 군사

참파 왕국의 군대는 앙코르 제국과 대월(Dai Viet)과 같은 강력한 이웃 국가들에 비해 규모가 작고 조직이 덜 체계적이었다.[48][49][50][51][52][53] 현대 군대와 같은 명확한 계급 체계는 없었지만, 일반 병사, 장교, 고위 지휘관 간의 차이는 존재했다.[48][49][50][51][52][53] 계급은 최고 사령관(Tien tong), 장군(Tong binh), 대령(Tien si), 대위(Si binh) 등으로 구성되었다.[48][49][50][51][52][53] 장교들은 왕이나 다른 고위 관리들에 의해 임명되었을 가능성이 높으며, 병력 훈련 및 지휘 외에도 군수품 관리를 담당했을 것이다.[48][49][50][51][52][53]

장군과 같은 고위 지휘관은 왕족이나 귀족 출신, 하급 지휘관들은 일반 백성 출신이었을 가능성이 높다.[48][49][50][51][52][53] 장군은 군대 지휘, 전략적 결정, 동맹을 책임졌고, 대령은 연대와 대대를, 대위는 중대를 지휘했다.[48][49][50][51][52][53]

참파 해군은 동남아시아 무역과 상업을 지배하게 해준 강력한 세력이었다.[48][49][50][51][52][53] 해군은 전쟁과 탐험, 상품의 유통 및 운송에 사용되었다.[48][49][50][51][52][53] 참파인들은 뛰어난 항해 기술로 유명했으며, 인도양과 남중국해를 가로지르는 무역로를 확보하여 지역의 다른 왕국과 제국과 무역을 할 수 있었다.[48][49][50][51][52][53]

6. 지리

2세기부터 15세기까지, 참파의 영토는 때때로 현재의 꽝빈, 꽝찌, 투아티엔후에, 다낭, 꽝남, 꽝응아이, 빈딘, 푸옌, 칸호아, 닌투언, 빈투언 지방을 포함했다.[54] 중부 고원의 대부분은 해안 참족의 지배를 약하게 받거나 영향을 받았을 가능성이 있다.[54][55] 참파 영토는 해안 평야 서쪽의 산악 지대를 포함하고 (때때로) 현재 라오스까지 확장되었지만, 대부분 참족은 무역에 전념하는 항해 민족으로 남아 해안에서 멀리 떨어진 곳에는 거의 정착하지 않았다.

참파는 자라이, 라데, 바나/바나어를 사용하는 민족과 카투어를 사용하는 민족을 포함하는 다민족 국가였다.[54] 베트남과 라오스 중부의 카투어와 바나어를 사용하는 민족들은 참어를 사용하는 민족들과 길고 직접적이며 복잡한 접촉을 해왔다.[54] 다른 주장으로는 참파의 지배가 현재 라오스의 참파삭 주의 메콩강까지 서쪽으로 확장되었을 수 있다는 주장도 있다.[54] 그러나 대부분의 경우 근세 동남아시아 국가들의 경계는 후방 오지, 울창한 정글로 뒤덮인 험준한 산악 지대와 석회암 지대였으며 내륙 무역로가 거의 없어 정확하게 결정할 수 없다.

역사적인 참파는 최대 다섯 개의 공국으로 구성되었다.

- '''인드라푸라''' ("인드라의 도시")는 약 875년부터 약 1100년까지 참파의 수도였다. 현재 다낭시 근처 동양 마을 부근에 위치해 있다. 다낭 지역에는 사자의 도시라는 뜻의 고대 참파 도시인 싱하푸라도 있는데, 이는 현재 짜끼우 마을의 고고학 유적지와 미선 계곡으로 확인되었다.[56]

- '''아마라바티'''는 현재 꽝응아이성의 쩌우사 성채에 위치해 있었다.

- '''비자야'''는 현재 빈딘성에 위치해 있었다. 1471년 베트남에 의해 함락될 때까지 참파의 중심지로 남아 있었다.

- '''카우타라'''는 칸호아 냐짱 현대 지역에 위치해 있었다. 종교 및 문화 중심지는 포나가르 사원이었다.

- '''판두랑가'''는 현재 닌투언과 빈투언성의 판랑–탑짬 지역에 위치해 있었다.

네 개의 공국 내에는 "드아"(베트남어로 "코코넛"을 의미)와 "카우"(베트남어로 "빈랑"을 의미) 두 개의 주요 씨족이 있었다. 드아는 아마라바티와 비자야에 살았고, 카우는 카우타라와 판두랑가에 살았다. 두 씨족은 관습과 습관이 달랐고, 상반되는 이해관계로 인해 많은 충돌과 전쟁이 발생했다. 하지만 보통 혼인을 통해 불화를 해결했다.[58]

7. 종교

참파는 다양한 종교가 공존하거나 토착 신앙과 융합된 종교적으로 관용적인 왕국이었다. 종교적, 문화적으로 참족은 힌두교를 따르는 발라몬 참족(Balamon Chams, Cham Ahiér)과 이슬람을 따르는 바니 참족(Bani Chams)으로 나뉜다. 이 두 집단은 별개의 마을에 거주하며, 혼인이 드물다. 두 집단 모두 모계이며 모계 가족 제도를 따른다. 두 참족 집단은 공통적으로 조상숭배를 하며, 죽은 조상들의 묘비를 숭배한다. 참족은 현세의 삶을 덧없는 존재로 여기며, 영원한 세계는 조상, 죽은 친척, 신들이 사는 저승이라고 본다.

빈딘성과 푸옌성 주변의 참족 흐로이족(Hroi)은 참족의 애니미즘을 실천한다. 이전 베트남 공화국에서는 별개의 민족 집단으로 간주되었다. 1979년 이후 베트남 사회주의 공화국 정부에 의해 참족의 하위 집단으로 재분류되었다.

7. 1. 힌두교와 불교

참파 예술, 힌두교 사원과 조각상은 베트남의 여러 지역에서 발견되었다.

"발라몬(Balamon)"이라는 용어는 힌두교의 종교 엘리트 계급인 "브라만(Brahman)" 또는 "브라만(Brahmin)"에서 유래되었다.[4] 발라몬 참족은 5세기경 참파 왕국의 고대 시대부터 번성했던 토착화된 형태의 힌두교인 조상의 옛 종교를 고수했다. 오늘날 베트남에는 바캄(Bacam)이 유일하게 남아있는 힌두교인이지만, 이 지역은 한때 세계에서 가장 정교하고 활기찬 힌두 문화를 보유하고 있었다. 동남아시아 전역은 수많은 정교한 힌두 왕국들의 고향이었으며, 이웃 나라 캄보디아의 앙코르에서 인도네시아의 자바와 발리까지 힌두 문화가 번성했다. 메콩 삼각주의 참파 수니파는 발라몬을 '카피르(Kāfir)'(불신자를 뜻하는 아랍어 'Kāfir'에서 유래)라고 부르는 경우가 많다.

1471년 대월의 통치자 레 탄 통이 참파를 정복하기 전, 참파 상류층의 주요 종교는 힌두교였으며, 그 문화는 인도의 문화의 영향을 크게 받았다. 일반 백성들은 대체로 힌두교의 영향을 받아들였지만, 가능한 한 많은 토착 참파 신앙을 융합하여 오늘날의 아히에르 종교의 일부로 만들었다. 참파의 힌두교는 압도적으로 샤이바였으며, 지모신 포나가르 여신 숭배와 같은 지역 종교 의례의 요소들과 자유롭게 결합되었다. 참파 샤이바교의 주요 상징은 링검, 무칼링검, ''자탈링검'', 분절된 ''링검'', 그리고 ''코샤''였다.

- '''링가'''(또는 '''링검''')는 시바를 나타내는 검은색 돌기둥이다. 참파 왕들은 종종 돌 링가를 세우고 왕실 사원의 중심 종교 이미지로 봉헌했다. 참파 왕이 이러한 링가에 부여하는 이름은 왕 자신의 이름과 시바를 의미하는 접미사 "-이슈바라(-iśvara)"의 합성어가 될 것이다.

- '''무칼링검'''은 시바가 인간 또는 인간의 얼굴로 묘사된 이미지가 그려지거나 조각된 링가이다.

- '''자탈링검'''은 시바의 상투 머리 스타일을 양식화하여 새겨진 링가이다.

- '''분절된 링가'''는 힌두교 신의 세 가지 측면 또는 트리무르티: 가장 아래쪽 정사각형 부분은 브라흐마, 중간 팔각형 부분은 비슈누, 그리고 맨 위쪽 원형 부분은 시바를 나타내는 세 부분으로 나뉜 링가 기둥이다.

- '''코샤'''는 링가를 덮는 데 사용되는 귀금속 원통형 바구니이다. 링가 장식에 코샤를 기증하는 것은 참파 샤이바교의 특징이었다. 참파 왕들은 링가 자체에 이름을 붙인 것과 마찬가지로 특별한 코샤에도 이름을 붙였다.

9세기와 10세기경 인드라푸라(현대 동양, 꽝남성, 베트남)의 왕조가 대승불교를 믿음으로 채택하면서 참파 종교에서 힌두교의 우세는 한때 중단되었다. 인드라바르만 2세 왕(재위 854~893년)은 참파의 승려들을 위한 거대한 불교 사찰, 명상당, 사원을 건설하고 875년 락시민드라 로케슈바라 스바바야다라는 이름으로 불교 신 로케슈바라의 숭배를 기념했다. 참파의 대승불교는 관찰 가능한 밀교 불교의 요소들과 혼합되어 여러 흔적을 남겼다. 예를 들어, 인드라바르만의 후계자인 자야 심하바르만 1세(재위 897~904년)는 902년 그의 직접적인 말에 따르면 금강수보살이 인간을 "금강의 길"로 이끌 수 있는 보살이라고 말했다. 동두엉의 불교 예술은 독창성으로 특별한 찬사를 받았다.

참파의 불교 예술은 드바라바티(몬) 예술과 평행을 이루는 동일한 독특한 미학을 공유하며, 부처가 연화좌(연꽃)에 앉고 양쪽에 스투파 묘사가 있는 부처-스투파-삼존의 상징 형태에서 두 문화의 유사성을 강조했다. 다른 공통된 특징으로는 마카라 문인방, 물고기 꼬리 모양의 삼포트 그림, 가자-락슈미, 매달린 다리 부처상이 있다. 몬-참파 문화 교류의 원천은 중국인들이 웬단(Wèndān)이라고 불렀던 잃어버린 왕국(아마도 칸타라위차이의 칸타라위차이(Kantarawichai), 마하사라캄에 있는 곳일 것이다) 근처의 코랏 지역에 있는 무앙 파 데드 유적지 사이의 내륙 루트, 남부 라오스, 사바나켓을 경유하여 라오 바오와 무 자 패스를 통해 중부 베트남 해안으로 이어지는 루트일 수 있다.

서기 10세기부터 힌두교가 다시 참파의 주요 종교가 되었다. 이 시대의 중요한 종교 예술품과 건축물을 발견한 유적지로는 미선 외에도 흐엉미, 짜끼우, 찬 로, 그리고 탑맘이 있다.

13세기부터 15세기까지 참파인들 사이에서 대승불교는 시바(보호자로 여겨짐)와 부처(구세주로 여겨짐)의 숭배가 융합된 시너지틱 샤이바-불교의 형태로 실천되었다. 불교는 부차적으로 우세했다. 15세기에 지배적인 심하바르마니드 왕조의 왕권이 쇠퇴하고 1471년 수도 비자야가 함락되면서 참파의 모든 대승불교 또는 금강승불교의 흔적이 사라지고, 급부상하는 이슬람 신앙을 위한 공간이 마련되었다.

7. 2. 이슬람교

중부 베트남의 차암족 무슬림인 바니 참(Bani Chams) 또는 바니 아왈(Bani Awal)은 10세기 이후 이슬람이 확산되면서 힌두-차암족 관습과 혼합된 지역색이 강한 시아파 이슬람으로 개종했다. "바니(Bani)"라는 용어는 "사람들"을 의미하는 아랍어 "바니(بني)"에서 유래했다. 해외 차암족 공동체에 따르면, 차암족은 알리와 그의 아들 무함마드 이븐 알하나피야에 의해 개종했다고 한다. 알디마시키는 추방된 알리드 가문의 일부가 참파로 피난을 갔다는 이야기를 전했다. 이 무슬림 이민자들은 차암족 사이에 시아파를 전파했고, 이는 바니 아왈 종교의 융합으로 이어졌을 것이다.차암 바니는 아담과 이브, 대천사 가브리엘, 아브라함, 예언자 무함마드, 알리, 파티마, 하산, 후세인을 언급한다. 이들은 이슬람의 경건한 색인 흰색 두건을 항상 착용하는 고위층 인사들에 의해 지배되는 종교 조직, 차암어 주석이 달린 쿠란, 간소한 모스크를 가지고 있다. 그러나 이맘들은 차암-산스크리트어 칭호인 ''구루''와 ''아차리아''를 사용한다. 17세기까지 참파의 왕족들은 바니 이슬람으로 개종했다. 아히에르(Ahiér)는 특히 이슬람-발라몬-차암 종교를 극단적으로 혼합한 점에서 더욱 특이하다. 아히에르(Ahier)는 "후대의"라는 뜻으로, 16세기에서 17세기 사이에 이슬람으로 개종한 사람들을 의미한다.

아히에르와 바니 아왈 공동체는 시아파 이슬람과 발라몬을 그들 자신의 관습과 혼합하여 종파의 구분이 더 이상 의미가 없을 정도이다. 예를 들어, 알라는 보통 ''Po Uvalvah''로 쓰여지고, 차암 바니가 ''Po Rasulak''이라고 부르는 예언자 무함마드는 많은 중요한 차암 신들 중 하나로 변형되었다. 현재 대부분의 차암족은 이슬람과 힌두교 신앙을 균등하게 따르고 있으며, 중부 베트남 차암족의 대다수는 아히에르와 바니인 반면, 캄보디아 차암족과 메콩 삼각주 차암족의 대다수는 수니파 무슬림(차암 바루(Cham Baruw), "새로운 차암"이라고도 함)이다.

역사적 기록에 따르면, 18세기 메콩 삼각주에 있는 차암족과 말레이 수니파 정착지는 베트남 정착지보다 앞서 응우옌(Nguyen) 군주에 의해 국경 방어를 위한 베트남 통제 정착지를 확립하기 위해 설립되었다. 메콩 삼각주와 캄보디아에서 더욱 근본주의적인 수니파 신앙의 구현은 이곳 차암 공동체에 중부 베트남의 고립된 차암 바니와 비교하여 더 넓은 말레이/이슬람 세계를 향한 사회문화적 성향을 부여했다. 이슬람은 또한 메콩 삼각주 차암족에게 특정한 민족 종교적 가치를 불어넣어 역동적인 초국가적 환경에서 그들의 독특한 민족 정체성을 유지하는 데 도움이 되었다.

켈란탄(Kelantan)의 무슬림 설교자 또는 이맘(imam)들은 비자야(Vijaya) 멸망 직후 차암 해안으로 항해하여 현지 공동체에 그들의 학문을 가르쳤고, 그곳에서 학문적 유대감이 형성되어 수세기 동안 두 지역 간에 장기간에 걸친 교사 교류가 이루어졌다. 켈란탄의 팽칼란 체파(Pengkalan Chepa)(문자 그대로 "참파 상륙")와 같은 일부 지명은 이 사실을 반영한다.[59] 15세기 인도네시아 기록에 따르면 차암 출신의 다라바티 공주가 이슬람으로 개종했고, 마자파히트(Majapahit) 7대 통치자인 남편 케르타위자야에게 영향을 미쳐 마자파히트(Majapahit) 왕족을 이슬람으로 개종시켰다고 한다. "참파 공주(Putri Champa)"의 이슬람 무덤은 마자파히트 제국의 수도였던 동자바(East Java)의 트로울란(Trowulan)에서 찾을 수 있다. 15세기부터 17세기까지 이슬람화된 참파는 왕실 결혼을 통해 아체 술탄국(Aceh Sultanate)과 우호적인 관계를 유지했다. 이 술탄국은 수마트라(Sumatra)의 북쪽 끝에 위치해 있었고 인도네시아 제도에서 이슬람 신앙을 적극적으로 전파했다.

디마슈키의 『코스모그래피』(약 1327년)에 따르면, 참파에 이슬람이 전래된 것은 정통 칼리프 우스만 시대(7세기 후반)이다. 그러나 참 왕조 명표와 역사 전승에 따르면, 참파인(참족)의 본격적인 이슬람화는 15세기 초에 시작되었다. 이 무렵, 주크(朱古)의 수도에 포시완(Po Siwan)이 나타나 이슬람을 전파하였고, 그의 자녀들은 참파 남단인 판두랑가의 더욱 남서쪽 끝인 파자이 지방으로 피난한 반 아구이 왕가 사람들에게 이슬람을 전파하였다.

8. 경제

참파는 농업보다는 해상 무역에 경제 기반을 두었다. 참족은 해양 민족으로서 호이안(Hội An), 티 나이(Thị Nại) 등 주요 항구와 산악 내륙 지역까지 연결되는 무역망을 구축했다. 해상 무역은 참파 해안과 꾸 라우 짬(Cù Lao Chàm), 리선(Lý Sơn) 섬을 따라 참족과 외국 선박에 담수를 제공하는 우물 네트워크에 의해 촉진되었다.

참파의 주요 수출품은 라오스(Laos) 남부 아타푸를 포함한 산악 내륙 지역에서 조달된 금, 은, 노예, 동물 및 동물 제품, 귀중한 목재 등이었다. 특히 침향(eaglewood)은 가장 중요한 수출품이었으며, 마르코 폴로(Marco Polo)도 언급할 정도로 유명했다. 1155년 참파는 송나라에 33톤에 달하는 침향을 공물로 보내기도 했다.

참파 도자기는 올리브색과 갈색 유약이 특징이며, 비자야 교외의 고 산(Gò Sành) 가마에서 주로 생산되었다. 14~16세기에 생산이 정점에 달했으며, 이집트(Egypt), UAE, 말레이시아(Malaysia), 필리핀(Philippines) 등지에서 발견된다.

참파는 남중국해 해상 무역로와 앙코르 및 바간을 연결하는 육상 무역망을 통해 이익을 얻었다. 참파의 도시들은 1세기부터 8세기까지 점진적으로 발전했으며, 심하푸라는 400년경 하천 항구 도시이자 정치 중심지로 등장했다. 북부의 아마렌드라푸라(후에), 비슈누푸라(냔비우, 꽝찌)와 브르드하 랏나푸라(다이후우, 꽝빈); 중부의 인드라푸라와 아마바라티(꽝남); 비자야(퀴년); 남부의 냐짱, 비라푸라(판랑 근처), 판두랑가 등이 대표적인 도시였다. 이 도시들은 국제 무역의 중심지로 번성했으며, 다양한 국가의 상인과 여행객들로 붐볐다.

''주번지''는 참파 항구에 도착한 무역선에서 상품의 20%를 세금으로 징수하고 나머지는 거래를 허용했다고 기록한다.

비자야 왕조 시대에 참파는 무슬림 상인들을 적극 수용하여 번영했다. 11세기 이후 참파는 북베트남과 캄보디아를 침략하여 하노이와 앙코르를 일시 점령하기도 했다. 13세기에는 원나라의 침략을 받았으나, 자야 싱하바르만 3세(제민)는 쩐 왕조와 연합하여 이를 격퇴했다. 제민은 쩐인종의 황녀 와 결혼하여 양국 관계를 강화했지만, (현재 꽝빈성(광평성), 꽝찌성(광치성) 및 투아티엔후에성(승천-화성)) 할양은 영토 분쟁의 씨앗을 남겼다.

고대 참족은 뛰어난 항해술을 바탕으로 교역 국가로 번영했다. 참파산 침향은 수인선 무역의 중요 교역품이었으며, 난사대는 9세기경 참파에서 일본으로 전해진 것으로 추정된다. 류큐왕국과도 친선 관계를 맺었다. 수인선은 명나라가 일본 선박 입항을 금지했기 때문에 중국 상선과의 만남 무역 장소로 참파를 이용했다.

속국이었던 판두랑가는 1832년까지 자치를 유지하며 외교를 통해 주변국의 침략을 막아냈다.

9. 문화

9. 1. 여성의 역할

인근 이슬람 문화권과 비교했을 때, 참족 여성들은 참파의 역사와 사회에서 훨씬 더 큰 자유와 중요한 역할을 누렸다. 1975년 이전 중부 베트남의 참족 공동체인 바니 무슬림과 아히어는 가족 관계에서 여계 사회의 관습을 유지했다. 바니 사제는 여성을 상징하고, 아히어 사제는 남성을 대표한다. 요시모토는 바니 아왈-아히어의 이분법이 남성과 여성, 남편과 아내 사이의 상징적인 이원론 개념을 나타낸다고 제안한다. 여성들은 참파 사회의 모든 측면에서 주요한 역할을 수행했다. 성별에 따른 계층이나 제약은 존재하지 않았다. 라마완 달 동안 탕 마직(바니 모스크)에서의 종교 의식 참석은 주로 모든 가정의 여성들이 수행했다.

4세기의 보 칸 비문은 초기 참파 지배자들의 모계 혈통의 존재를 보여준다. 왕위 계승에서 참족의 모계 혈통의 또 다른 두드러진 예는 강가라자 왕조의 왕 루드라바르만 1세이다. 루드라바르만은 마노라타바르만의 조카의 아들이었다.

참파 역사적 전설에서 여성 신들은 신들의 대다수를 구성한다. 참파 사람들의 가장 신성한 여신은 포 나가르 여신으로, 참파의 창시자라고 전해지는 신화 속 공주이다. 참파의 처녀의 신인 ''포 다바''는 학문과 문학의 상징이다. 그녀는 판두랑가의 포 나가르 하무 탄란 사원에서 숭배된다.

포 끌롱 가라이 전설에 따르면, 공주 ''포 사 인외''는 포 끌롱 가라이의 어머니였다. 그녀는 바다 거품에서 태어났다. 그녀가 자라자 샘물을 마셨고, 마법처럼 임신했다. 어느 날, 그녀의 딱지가 난 아들은 용을 만났고, 용은 그를 치료하고 왕이 될 것이라고 예언했다. 그 소년, 포 끌롱 가라이는 그 후 초자연적인 힘을 얻었다. 왕실 천문학 책임자는 포 끌롱 가라이에게 자신의 딸과 결혼해 줄 것을 요청해야 했다. 포 끌롱 가라이는 왕이 되어 캄보디아 침입자들을 물리치고 참파 왕국에 평화와 번영을 가져왔다. 전설적인 영웅을 기념하기 위해, 1242년 미래의 왕 자야 심하바르만 3세(재위 1288~1307년)는 판랑에 포 끌롱 가라이 사원 건설을 제안했다.

9. 2. 언어

빈 응우옌 록(平原鹿 Bình Nguyên Lộc)의 「베트남 민족의 말레이 기원」(Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam)은 오스트로아시아어족인 베트남어(越南語)의 고유 어휘(喃語 어휘) 속에 막대한 오스트로네시아어족 어휘와 오스트로네시아어의 시제 등이 존재함을 보여주며, 2000년 동안 이웃으로 지낸 베트남어 사용자와 참어 사용자 사이에 언어적으로 매우 밀접한 교류가 있었음을 밝혔다. 참파 왕국의 역사는 중국 사료(漢文), 베트남 사료(漢文, 喃文), 캄보디아 및 참파 비문(梵碑: 산스크리트 비문), 고참어 비문(占碑), 참어 사본에 기록되어 있다. 참어는 말레이계(오스트로네시아어족 말레이-숨바와어군 말레이-사삭어파)이지만, 베트남어, 캄보디아어(크메르어) 외에도 카투이어(카투어), 바나어(바나어, 코호어) 등 오스트로아시아어와도 많은 공통 어의를 갖는다. 말레이계 언어 중에서는 특히 말레이어와 아체어에 가깝다.[76]10. 유산

- 미선(My Sơn)은 투본강(Thu Bồn River)의 호이안(Hội An) 근처에 있다. 5세기 CE에 바드라바르만 1세(Bhadravarman I)에 의해 건립되었고, 비크란타바르만 1세(Vikrantavarman I)는 7세기에 주요 건설 사업을 시작했다. 자야 하리바르만 1세(Jaya Harivarman I) 치하에서 1157년 CE까지 건설이 계속되었다.[62]

- 포 나가(Po Nagar)는 항구에 있는 카우타라(Kauthara)에 위치하며, 여섯 개의 사원과 기둥이 있는 홀로 구성되어 있다. 7세기 CE 이전에 건립되었으며, 774년 CE에 자바의 약탈자들에 의해 목조 건물이 불타 없어졌다. 프리킨드라바르만(Prithindravarman)은 757년 CE에 주요 건설을 시작했다. 한 탑은 813년 CE에 건립되었고, 1256년까지 건설이 계속되었다.

- 동양(Đồng Dương)/인드라푸라(Indrapura)는 875년 CE에 인드라바르만 2세(Indravarman II)에 의해 건립되었다. 이 유적의 대부분은 베트남 전쟁 중에 파괴되었다. 이 유적은 세 개의 큰 안마당, 큰 회의장, 그리고 주요 사원 성소로 구성되어 있다. 부처와 관세음보살(Avalokiteśvara)의 두 개의 청동상이 이곳에서 발견되었다.

- 포 클라웅 가라이(Po Klaung Garai) (판랑(Phan Rang)) 판두랑가(Panduranga)에 위치.

- 찬 로 사원(Chanh Lo Temple) (주사(Châu Sa)],

10. 1. 베트남 문화에 대한 영향

하노이 봉라 사원(Vong La Temple)에 있는 12세기 사암으로 제작된 베트남의 쉬바(Shiva)상

근대 이전 베트남 문인과 상류층 귀족들은 참파와 참족을 야만적이고 미개한 존재로 여겼으며, 종종 불쾌하게 묘사했다.[63][64] 여러 베트남 통치자들은 참파 문화를 베트남 문화에 통합하기보다는 문화 동화 정책을 추진하고 참파 문화를 근절하려 했다.[65]

하지만 현대 베트남 역사가들은 참파가 베트남에 흡수되었지만, 베트남 역시 참파의 영향을 받았다고 본다.[25] 1044년, 참파를 공격한 후 베트남 황제 리 타이 통(Lý Thái Tông)은 약 5,000명의 포로와 인도식 춤에 익숙한 궁중 무희들을 대월(Đại Việt)로 데려왔다. 리타이통과 그의 아들 리 탄 통(Lý Thánh Tông)은 참파 음악을 매우 좋아했으며, 1060년 리 타이 통은 궁중 음악가들에게 자신이 베트남어로 번역한 참파 노래와 함께 참파 북 리듬을 연구하도록 명령했다. 일부 베트남 학자들은 베트남의 리에우 한(Liễu Hạnh) 공주 신앙이 참파의 신 양푸 이누 나가라(양푸 나가라 여신(Lady Po Nagar))의 영향을 받았을 가능성이 있다고 본다.

베트남의 관호(Quan họ) 음악과 육팔(Lục bát) 시조 또한 참파 시와 민속 음악의 영향을 받았을 수 있다. 참파 예술은 홍강 삼각주(Red River Delta) 전역으로 퍼졌고, 많은 베트남 불교 사찰에는 11세기에서 13세기에 만들어진 참파 양식 조각상들이 있었다. 참파 문자가 새겨진 수천 개의 벽돌은 많은 베트남 사찰과 성지가 참파 기술자들에 의해 건설되었음을 보여준다. 1086년 베트남 황제 리 인 통(Lý Nhân Tông)이 건설한 박닌성(Bắc Ninh Province)의 땀 사원(Dạm temple)의 불교 석탑은 링검(lingam)과 요니(yoni)를 나타낸다.

1693년, 응우옌 푹 추(Nguyễn Phúc Chu)가 판두랑가(Panduranga (Champa))를 장악한 후, 참족은 적어도 지배적인 마 타하(Mâh Taha) 왕조의 구성원들, 참파 왕 포 삭티라이다파티(Po Saktiraydapatih) 및 참파 궁중 관리들은 규정된 베트남 복장을 입도록 강요받았다.

참조

[1]

논문

The Introduction of Islam into Campa

https://www.jstor.or[...]

1985

[2]

논문

Islam in Champa and the Making of Factitious History

https://www.cambridg[...]

2018

[3]

서적

Buddhist Art of 9th Century Campa: Đồng Dương

Cambridge Scholars Publishing

[4]

웹사이트

Vietnam's Champan Kingdom Marches on

http://www.hinduismt[...]

2015-11-21

[5]

잡지

The Cham: Descendants of Ancient Rulers of South China Sea Watch Maritime Dispute From Sidelines.

https://www.national[...]

2014-06-18

[6]

서적

Early Muslim expansion in South-East Asia, eighth to fifteenth centuries. In: The New Cambridge history of Islam Vol. 3

Cambridge University Press

2010

[7]

논문

Champa: Territories and Networks of a Southeast Asian Kingdom. Edited by Arlo Griffiths, Andrew Hardy, and Geoff Wade. Paris: École Française d'Extrême-Orient, 2019. 448 pp. ISBN:9782855392691 (paper).

https://read.dukeupr[...]

2021-11

[8]

웹사이트

Champa, Sanskrit Dictionary for Spoken Sanskrit

http://spokensanskri[...]

2019-01-16

[9]

서적

Champa Revised

[10]

서적

Le Royaume de Champa

[11]

간행물

Champa was a series of dynamic coexisting, overlapping polyethnic kingdoms and small principalities.

2011

[12]

간행물

Tschampa

2011

[13]

간행물

2011

[14]

간행물

2011

[15]

간행물

revaluation/redefinition the importance of Cham and indigenous history in the making of Southeast Asia.

[16]

서적

Vietnam in Pictures

https://books.google[...]

Twenty-First Century Books

2011-01-09

[17]

서적

From Ancient Cham to Modern Dialects

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

[18]

논문

Patrilineal Perspective on the Austronesian Diffusion in Mainland Southeast Asia

2012-05-07

[19]

논문

Extensive ethnolinguistic diversity in Vietnam reflects multiple sources of genetic diversity

2020-04-28

[20]

웹사이트

Champa - ancient kingdom, Indochina

https://www.britanni[...]

2023-07-17

[21]

서적

Vietnam in Pictures

https://books.google[...]

Twenty-First Century Books

2003-01-01

[22]

서적

Historical Atlas of the Medieval World, AD 600-1492

https://books.google[...]

Barnes & Noble

[23]

간행물

Vickery criticizes the use of Chinese and Vietnamese sources uncritically in reconstructing the history of Champa.

[24]

웹사이트

Britannica Academic

http://m.eb.com/topi[...]

[25]

웹사이트

Champa

https://www.britanni[...]

2022-06-06

[26]

서적

Histoire du Vietnam

[27]

서적

Final report: Consultative Workshop on Research on Maritime Shipping and Trade Networks in Southeast Asia, I-W7, Cisarua, West Java, Indonesia, November 20-27, 1984

https://books.google[...]

SPAFA Co-ordinating Unit

[28]

서적

Khmer Civilization and Angkor

https://books.google[...]

Orchid Press

[29]

서적

Memoirs of the Research Department

https://books.google[...]

[30]

서적

Proceedings of the Symposium on 100 Years Development of Krakatau and Its Surroundings, Jakarta, 23-27 August 1983

https://books.google[...]

Indonesian Institute of Sciences

[31]

서적

Journal

https://books.google[...]

[32]

서적

Early South East Asia: essays in archaeology, history, and historical geography

https://books.google[...]

Oxford University Press

[33]

서적

South-east Asia: a social, economic, and political geography

https://books.google[...]

Methuen

[34]

서적

Anuson Walter Vella

https://books.google[...]

Walter F. Vella Fund, Payap University

[35]

서적

Prehispanic Source Materials: For the Study of Philippine History

New Day Publishers

[36]

서적

Song Shih Chapter 7 to 8

[37]

서적

The Filipino Moving Onward 5' 2007 Ed.

https://books.google[...]

Rex Bookstore, Inc.

[38]

서적

Philippine History Module-based Learning I' 2002 Ed.

https://books.google[...]

Rex Bookstore, Inc.

[39]

서적

Philippine History

https://books.google[...]

Rex Bookstore, Inc.

[40]

학술지

JAYAVARMAN VII (1181-1201 A.D.) (The last of the great monarchs of Cambodia)

1939

[41]

서적

RUNTUHNYA KERAJAAN HINDU-JAWA DAN TIMBULNYA NEGARA-NEGARA ISLAM DI NUSANTARA

LKiS

[42]

기타

[43]

기타

[44]

서적

Shabdakalpa druma

Nag publishers

[45]

웹사이트

Vietnam-Champa Relations and the Malay-Islam Regional Network in the 17th–19th Centuries

https://kyotoreview.[...]

[46]

기타

[47]

기타

[48]

학술지

The Military History of the Champa Kingdom

2015

[49]

학술지

The Champa Kingdom and its Military

1950

[50]

학술지

The Military Institutions of the Champa Kingdom

1994

[51]

학술지

The Military Institutions of the Champa Kingdom

1977

[52]

학술지

Warfare and the Champa State (Fifth to Fifteenth Centuries CE)

2015

[53]

서적

The Oxford Handbook of Warfare in the Classical World

[54]

기타

[55]

기타

[56]

웹사이트

KINGDOM OF CHAMPA

https://facultystaff[...]

2012-05-29

[57]

학술지

Nguồn gốc các Địa danh Đà Nẵng – Hội An – Nha Trang – Phan Rang

2001

[58]

서적

Insight Guide — Vietnam

[59]

학술지

The Cham Arrivals in Malaysia: Distant Memories and Rekindled Links

https://www.persee.f[...]

[60]

서적

Honduras maya: Etnología de Honduras

[61]

서적

De Orbe Novo Decades

[62]

웹사이트

Mỹ Sơn Hindu temple complex

https://www.khanacad[...]

Khan Academy

2021

[63]

서적

A History of Early Modern Southeast Asia, 1400–1830

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2015

[64]

서적

The International Handbook of the Demography of Race and Ethnicity

https://books.google[...]

Springer

[65]

서적

Vietnam: A New History

https://www.basicboo[...]

Basic Books

2016

[66]

기타

[67]

서적

東南アジア史研究 第1

https://dl.ndl.go.jp[...]

日本学術振興会, 丸善(発売)

[68]

웹사이트

サフイン文化とチャム陶磁

https://www.scienced[...]

[69]

서적

印度支那の民族と文化

https://dl.ndl.go.jp[...]

岩波書店

[70]

학술지

林邑楽に就いて

http://id.nii.ac.jp/[...]

東洋文庫

1916-05

[71]

논문

混填と蘇物 : 扶南国家形成の再検討(山川偉也教授退任記念号)

http://id.nii.ac.jp/[...]

桃山学院大学総合研究所

2009-03-01

[72]

웹사이트

勅日本国王書

http://www.senshu-u.[...]

[73]

블로그

세계各国姓事情:ベトナム:「北ラグライ」「南ラグライ」

http://blog.livedoor[...]

[74]

논문

南亜細亜学報

https://id.ndl.go.jp[...]

亜細亜文化研究所

[75]

서적

東南アジア史10講

岩波書店

2021-06-18

[76]

웹사이트

アチェ語とアチェ・チャミック

https://www.academia[...]

2023-07-01 # 404 에러를 감안하여 날짜를 추가했습니다.

[77]

서적

수서 열전 제47권 - 남만편 - 林邑, 赤土, 眞臘, 婆利

[78]

서적

대당서역구법고승전(大唐西域求法高僧傳)

[79]

서적

대당서역구법고승전

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com