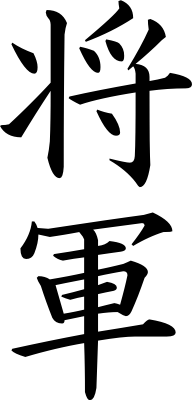

정이대장군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

정이대장군은 에미시 정벌을 위해 조정에서 임명한 장군으로, 일본 열도 태평양 방면 군을 통솔하는 직책이었다. 최초의 정이대장군은 다지히노 아가타모리, 오토모노 오토마로, 사카노우에노 다무라마로 등으로 추정된다. 가마쿠라 막부를 세운 미나모토노 요리토모가 1192년 정이대장군에 임명되면서 무사 정권이 시작되었고, 이후 가마쿠라, 무로마치, 에도 막부 시대를 거치며 쇼군이 실질적인 권력을 행사했다. 에도 막부 시대에는 도쿠가와 이에야스가 정이대장군에 취임하여 막부를 개창했고, 15명의 쇼군이 통치하는 동안 일본은 경제적, 문화적으로 발전했다. 정이대장군은 군사적, 정치적 권한을 모두 가졌으며, 오늘날에도 "쇼군"이라는 용어는 은퇴한 권력자를 비유하는 데 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중세 일본의 칭호 - 다이묘

다이묘는 일본 역사에서 유력 무사를 지칭하는 용어로, 시대에 따라 슈고 다이묘, 센고쿠 다이묘로 변화했으며, 에도 시대에는 막부 통제 하에 번주로서 막번 체제를 구성하였으나 메이지 유신 이후 사라졌다. - 중세 일본의 칭호 - 성주

성을 다스리는 지배자인 성주는 서양 봉건 시대, 일본 에도 시대, 한국 삼국 시대부터 고려 시대까지 다양한 역사 속에서 군사, 행정, 사법적 권한을 행사하며 중요한 역할을 수행했고 국가별, 시대별로 그 역할과 지위가 달랐다. - 근세 일본의 칭호 - 다이묘

다이묘는 일본 역사에서 유력 무사를 지칭하는 용어로, 시대에 따라 슈고 다이묘, 센고쿠 다이묘로 변화했으며, 에도 시대에는 막부 통제 하에 번주로서 막번 체제를 구성하였으나 메이지 유신 이후 사라졌다. - 근세 일본의 칭호 - 국주

국주는 일본사에서 시대에 따라 기준이 변화해온 다이묘를 지칭하는 용어로, 특정한 관위, 쇼군 알현 시의 예우, 그리고 영지를 다스리는 지방관인 국사 칭호의 특권을 가진 가문을 의미한다. - 고대 일본의 칭호 - 무라지

무라지는 야마토 왕권 시대 유력 씨족에게 주어진 가바네 중 하나로, 왕실 외 신의 자손을 자처한 씨족들이 주로 받았으며 군사나 제사 관련 직능을 수행했고, 오무라지는 국정을 담당했으나 팔색성 개혁 이후 지위가 격하되었다. - 고대 일본의 칭호 - 성 (씨성제)

성은 고대 일본 지배 계층에게 부여된 씨족의 지위와 직무를 나타내는 칭호이며, 야마토 정권 시기에 제도화되어 정치적 관계를 표현하는 수단으로 활용되었고, 팔색성 제도 시행 이후 세습 귀족 칭호로 변화하여 메이지 시대에 묘자로 통합되어 폐지되었다.

2. 역사

아스카 시대·나라 시대 이래, 동북 지방의 에조 정벌을 위한 임시 관직은 진동장군, 지절정이장군, 지절정동대사, 지절정동장군 등 여러 가지가 있었다. 대장군은 시모모노노 쿠마로, 오오토모노 야스마로, 오오토모노 타비토 등이 에조 정벌 이외의 목적으로 임명되기도 했다.

동국·오슈 정벌에는 태평양 쪽으로 진군하는 정이장군(정동장군)과 일본해 쪽으로 진군하는 진적장군(정적장군)이 있었다. 무쓰 국에는 진수부의 장관인 진수부장군이 있었다.

에조 정벌의 첫 대장군은 후지와라노 우구였다. 이후 기노 코사미가 정동대장군에, 오오토모노 오토마로가 처음으로 "정이대장군"에 임명되었다. 정이대장군(정이장군) 아래에는 정이부장군·정이군감·정이군조 등이, 정동장군(대사) 아래에는 정동부장군(부사)·정동군감·정동군조 등이 설치되었다.

사카노우에노 타무라마로는 오오토모노 오토마로의 후임 정이대장군으로서 아테루이를 항복시켜 용맹을 떨쳤다. 그러나 이후 후네무로노 와타마로는 정이장군에 임명되었고, 정이대장군 임명은 끊겼다.[123]

미나모토노 요리토모는 헤이시 정권·오슈 후지와라 씨를 멸망시키고 무가 정권(막부)을 창시, 조정에 "대장군" 칭호를 요구하여 정이대장군으로 임명되었다. 이후 675년간 무사의 으뜸이자 일본 최고 권력자인 정이대장군을 장으로 하는 가마쿠라 막부·무로마치 막부·에도 막부가 일시적 공백을 두고 계속되었다. 1867년 도쿠가와 요시노부의 대정봉환과 메이지 신정부의 왕정복고의 대호령으로 정이대장군직은 폐지되었다.

미나모토노 요리토모부터 도쿠가와 요시노부에 이르기까지 장군의 위계는 공경 중 종일위~정이위였고, 공권력 행사가 정당하게 인정되어 압도적인 권위와 지위를 가졌다.[124] 장군 보좌역인 집권, 관령, 대로는 대체로 종사위 정도였다.[125][126]

2. 1. 기원과 초기 형태

정이대장군|せいいたいしょうぐん일본어은 "에미시"(夷)를 정벌하기 위해 조정에서 임명된 장군(대장군) 중 하나로, 일본 열도의 태평양 방면인 도카이도 쪽으로 진군하는 군대를 통솔했다. 이와는 별개로 동해 방면인 호쿠리쿠도 측으로 진군하는 군대를 통솔하는 경우를 '''정적장군(征狄将軍)''' 또는 '''진적장군(鎮狄将軍)''', 규슈 방면으로 향하는 군대를 통솔하는 장군을 '''정서장군(征西将軍)'''/'''진서장군(鎮西将軍)'''이라 불렀다. 이는 고대 중국에서 주변 이민족들을 사방 방위에 따라 동이(東夷) ・ 서융(西戎) ・ 남만(南蛮) ・ 북적(北狄) 등으로 불렀던, 이른바 「사이」(四夷) 관념에 맞춘 것이다.[166]「동이」 방면에 해당하는 장군으로 와도(和銅) 2년(709년) 3월 6일 육오진동장군(陸奥鎮東将軍)에 임명되었던 고세노 마로(巨勢麻呂)가 최초였다.[166] 「정이장군」(통상 정이대장군과 동일한 것으로 간주됨)이 처음 보이는 것은 요로(養老) 4년(720년) 9월 29일 지절정이장군(持節征夷将軍)으로 임명된 다지히노 아가타모리(多治比縣守)였다.[167] 또한 같은 날에 「북적」에 대한 지절진적장군(持節鎮狄将軍)으로 아베노 스루가(阿倍駿河)도 임명되었다.

「정동장군」(征東将軍)이 처음 보이는 것은 엔랴쿠(延暦) 3년(784년) 2월에 진수장군(鎮守将軍)에서 승격한 오토모노 야카모치(大伴家持)였다.[168][169] 「정동대장군」(征東大將軍)이 처음 보이는 것은 엔랴쿠 7년(788년) 12월 7일에 사임한 기노 고사미(紀古佐美)였다.[168][169]

엔랴쿠 10년(790년) 7월 13일, 오토모노 오토마로(大伴弟麻呂)가 정동대사[170]로 임명되었다. 엔랴쿠 12년(792년) 2월 17일에는 정동사(征東使)를 정이사(征夷使)로 고쳤다. 「대사」(大使)는 또한 「장군」으로도 불렸다. 《일본기략》에는 엔랴쿠 13년(794년) 1월 1일에 정이대장군 오토모노 오토마로에게 절도(節刀)를 하사하였다고 되어 있는데, 이것이 「정이대장군」이 처음 보이는 사례로 그 유래로써는 천황으로부터 임명된 군사지휘관이라는 뜻이었다.

엔랴쿠 10년(790년) 「정동대사」로 임명된 오토모노 고마로는 그 뒤 「정동사」가 「정이사」로 바뀌고 엔랴쿠 13년(794년) 1월 1일에 「정이대장군」으로써 절도를 하사받았다. 오토마로의 부사(부장군)이었던 인물이 바로 사카노우에노 다무라마로로, 그는 엔랴쿠 15년(796년) 10월 27일 진수장군(鎮守将軍)으로 임명되어 에미시와의 전쟁을 지휘하였고, 이듬해 11월 5일에 정이대장군으로 승격되었다.

사카노우에노 다무라마로는 그때까지 에미시들을 이끌고 조정에 맞서 완강하게 저항하던 이사와(胆沢)의 아테루이를 항복시키고 수도로 데려왔고, 도호쿠 지방 전역을 평정하였다. 그 뒤 미치노쿠의 안찰사가 된 훈야노 와타마로(文室綿麻呂)가 에미시와 교전한 고닌(弘仁) 2년(811년) 4월 17일 정이장군[171]에 임명되고 같은 해 윤12월 11일 에미시 정토를 종료하였음을 조정에 고하였다.

“쇼군(将軍)”이라는 용어는 역사적 직함인 “정이대장군(征夷大将軍)”의 약칭이다.[7][8]

- 征(''sei'', せい)는 “정벌하다” 또는 “복종시키다”를 의미하고,

- 夷(''i'', い)는 “오랑캐” 또는 “야만인”을 의미하며,

- 大(''dai'', だい)는 “큰”을 의미하고,

- 将(''shō'', しょう)는 “지휘관”을 의미하며,

- 軍(''gun'', ぐん)은 “군대”를 의미한다.

따라서 “정이대장군(征夷大将軍)”의 직역은 “오랑캐 정벌 원정군 총사령관”이 된다.[35]

원래 "정이대장군"(征夷大将軍)이라는 칭호는 초기 헤이안 시대에 교토에 있던 궁정의 통치에 저항하던 에미시에 대한 군사 작전 기간 동안 군 지휘관들에게 주어졌다.[35]

아스카 시대·나라 시대 이래, 동북 지방의 에조 정벌 사업을 지휘하는 임시 관직은 진동장군, 지절정이장군, 지절정동대사, 지절정동장군 등 여러 가지가 있었다.

동국·오슈를 정벌하는 장군으로는, 태평양 쪽으로 진군하는 정이장군(정동장군)과 일본해 쪽으로 진군하는 진적장군(정적장군)이 있었다.

에조 정벌의 최초의 대장군은 후지와라노 우구가 지절대장군에 보임되었다. 그 후, 나라 말기에 기노 코사미가 정동대장군에 보임되고, 그 후 오오토모노 오토마로가 처음으로 "정이대장군"에 임명되었다.

이 정이대장군(정이장군) 아래에는 정이부장군·정이군감·정이군조 등의 직책이 설치되었고, 정동장군(대사) 아래에는 정동부장군(부사)·정동군감·정동군조 등이 설치되었다.

사카노우에노 타무라마로는 오오토모노 오토마로의 후임 "정이대장군"에 임명되어, 아테루이를 항복시켜 용맹을 떨쳤다.

그러나 그 후의 정이의 장군은, 다음 후네무로노 와타마로는 정이장군에 임명되었고, 정이대장군으로의 보임은 없었다.[123]

2. 2. 가마쿠라 막부

미나모토노 요리토모는 헤이시 정권과 오슈 후지와라 씨를 멸망시키고 무가 정권(막부)을 창시했으며, 조정에 "대장군" 칭호를 요구했다. 조정은 전례에 따라 정이대장군을 임명했다. (1192년)[133]요리토모는 조정에 "전 대장" 대신 "장군" 칭호를 요구했고, 조정은 제거법적으로 "정이대장군"을 채택하여 보임했다(겐큐 3년, 1192년)[133]

또한 다음과 같은 설도 있다.

미나모토노 요리토모의 일족(가와치겐지)은 군사를 가업으로 삼아 궁정에 봉사하는 무사 귀족이었다. 그러나 이즈(伊豆)의 유배 생활에서 간토의 무사 집단을 이끌고 반 헤이시 가문의 깃발을 들었다. 요리토모의 초기 입장은 궁정에서 공인된 것이 아니었다. 요리토모는 우선 궁정으로부터 상대적으로 독립된 “간토 왕권”을 건설하고, 교토의 궁정에서는 연호를 요와(養和)로 개원했지만, 요리토모는 그대로 지쇼(治承) 연호를 사용했다. 이후, 궁정과의 관계를 포함하여, 앞선 헤이시 정권·미나모토노 요시나카·오슈 후지와라 씨 지방 정권의 3가지 유형을 비교 검토하면서 점차 정권 구상이 다듬어졌을 것이라고 여겨진다.

- 헤이시 정권은 기존의 귀족의 가격 질서에 따라 관직 승진을 하고, 천황의 외척으로서 궁정의 권력을 장악하는 길을 택했지만, 헤이시의 번영만을 과시하게 되고, 지방의 실질적 지배자로서 무사의 대표로서 제대로 기능하지 못했다. 이에 반해, 요리토모는 간토의 일정한 독립성을 유지하면서 궁정에 무가 권력으로서의 자주적 통치권을 인정받기 위해 협상을 거듭하게 된다.

- 헤이케를 몰락시키고 교토를 제압한 미나모토노 요시나카는 200년 전에 존재했던 정동대장군에 임관되었다. 정동대장군의 관명은 동방을 정벌하는 직무를 나타내는 것으로, 간토의 요리토모에 대항하는 요시나카의 의도가 추정된다. 요시나카를 멸망시킨 요리토모도 또한 이에 필적하는 칭호를 원하게 된다.

- 당시의 도호쿠 지방은 궁정의 지배가 미치지 않는 오슈 후지와라 씨의 독립된 지방 정권이었다. 오슈 후지와라 씨는 진수부 장군의 지위를 얻어, 무쓰국·데와국에서의 군정이라는 형태로 지방 통치권을 인정받아 100년간 지배했다. 변방 상비군(정이대장군의 경우는 임시 원정군)의 현지 사령관이라는 성격을 가지고 있었기에, 교토에 머무를 필요가 없었고, 지방 정권의 수령에게는 편리했다. 요리토모 자신도 가마쿠라에 머물면서 교토의 궁정으로부터 공인을 받으면서 일정한 독립성을 유지하려고 했다.

겐큐 원년(1190년)에, 요리토모는 우근위대장(우대장)에 임관되었으나, 근위대장은 중앙 근위군 사령관이라는 성격상 상경해야 했기에, 반달도 채 되지 않아 사임했다. 이 우대장은 관위상당은 높았으나, 미나모토 요시카의 정동대장군처럼 무사를 통솔하여 지방의 쟁란을 진압하는 지위가 아니었고, 또 오슈 후지와라 씨의 진수부 장군처럼 동국에 독립적인 세력권을 갖기에 적합한 지위도 아니었다.

그래서 주목한 것이 정이대장군이라는 관직이었다. 간토의 무사를 이끌고 행하는 왜구(오슈 후지와라 씨) 정벌에 대의명분을 얻는다는 목적에서도, 또 진수부 장군과 마찬가지로 군정(지방 통치권)을 펼치는 명분으로서도 적합했고, 고실에서도 진수부 장군보다 상위인 최적의 관직이었다.

즉,

- 동국 무사의 으뜸인 '''가마쿠라 돈노'''라는 사적인 지위

- 수호(추포사)·지두를 전국에 두고, 군사·경찰권을 장악하는 '''일본국 총추포사·일본국 총지두'''라는 공적인 지위

- 우대장으로 인정받은 가정기관을 '''정소''' 등의 공적인 정치기관에 준하는 대우를 받는 권한

을 모두 통합하여 공적으로 뒷받침된 일체적인 지위로 하는 것이 정이대장군직이었다는 견해도 가능하다.

그러나, 요리토모에게 정이대장군직은 오슈 후지와라 씨 정벌을 위해 필요했던 관직이었고, 오슈 전투를 거쳐 실제로 임관한 겐큐 3년(1192년)에는 이미 필요 없어졌다는 견해도 있다.[134]

적남인 요리이에는 가독 계승에 있어서, 먼저 좌근위중장, 다음으로 좌위문독에 임관되어 있으며, 정이대장군에 임관한 것은 그 3년 후이다. 요리이에가 실각하는 히키 요시카즈의 난 당시, 총추납사·총지두의 지위의 계승이 문제가 된 반면, 정이대장군직은 대상이 되지 않았다. 따라서, 이 단계의 정이대장군은 무가의 동량인 가마쿠라 덴이나 일본의 군사적 지배자인 총추납사·총지두의 지위와 불가분한 것이 아니고, 그다지 중시되지 않았던 것이 엿보인다.

다만, 요리이에의 동생 사네토모의 가독 계승 시에는 먼저 정이대장군에 임관되어 있다. 이것은 쿠데타인 히키 요시카즈의 난에 의해 요리이에나 그 적자 이치방이 생존하는 가운데 사네토모를 옹립한 호조씨나, 막부를 통치하고 사네토모를 제국 수호의 임에 들게 하려고 생각한 고토바 상황에게 있어서, 가마쿠라 덴 사네토모의 권위화라는 점에서 중요한 의미를 가지고, 그리고 무관의 사네토모에게도 임관할 수 있는 영외관인 정이대장군이 편리한 관직이었기 때문이라고 생각되고 있다.

요리토모는 조정의 상설 최고직인 좌대신에 상당하는 정이위로 이 직에 취임하고, 동시에 일부에서 조정과의 이중 정권 상태를 남기면서 전국에 무가 지배 정권을 형성했기 때문에, 이후 그 신격화와 함께 '''천하인'''으로서의 정이대장군의 칭호가 점차 침투해 간다. 또한, 후년에 이르기까지 집권·관령·대로 등의 막부 차석직의 관위는 종사위에 그치고, (실권이 수반되지 않는다 하더라도) 장군만이 격절하여 높은 권위로서 모든 무사 위에 군림하는 관습도, 이 시기에 확립되고 있다.

미나모토노 요리토모(Minamoto no Yoritomo)는 중앙 정부와 귀족으로부터 권력을 장악했고, 1192년에는 가마쿠라를 중심으로 사병인 사무라이가 일정한 정치적 권력을 얻는 반면 천황과 귀족은 명목상 통치자로 남는 봉건 제도를 확립했다.[46][47]

1192년 요리토모는 고토바 천황으로부터 세이이타이쇼군(征夷大将軍)이라는 칭호를 받았고, 그가 쇼군을 수장으로 하는 정치 체제는 막부로 알려지게 되었다. 호조 마사코(Hōjō Masako)(요리토모의 아내)의 가문인 호조씨(Hōjō clan)는 가마쿠라 쇼군으로부터 권력을 장악했다.[48]

1199년 요리토모는 53세의 나이로 갑자기 사망했고, 18세의 미나모토노 요리이에(Minamoto no Yoriie)가 2대 쇼군을 계승했다. 어린 요리이에를 지원하기 위해 호조 도키마사(Hojo Tokimasa)와 그의 아들 호조 요시토키(Hojo Yoshitoki)를 포함한 13인의 평의회가 쇼군의 결정을 대신했지만, 핵심 인물 중 한 명이 정치적 지위를 상실하고 다른 두 명이 질병으로 사망하면서 얼마 지나지 않아 효과적으로 해체되었다.[49][50]

1203년 미나모토노 요리이에가 병에 걸리자 호조씨와 히키 요시카즈 사이에 권력 다툼이 벌어졌고, 호조 시게마사는 히키 씨를 멸망시켰다. 시게마사는 그 후 12세의 미나모토노 사네토모를 3대 쇼군으로 임명하고, 자신은 최초의 執権|집권(시kken)일본어이 되어 쇼군직을 실질적으로 장악했다. 후에 호조 요시토키가 미나모토노 요리이에를 암살했다.[49][50]

그러나 호조 시게마사는 1204년 사위인 하타케야마 시게타다가 반란을 일으킬 것이라는 거짓 정보를 믿고 그를 죽인 후 영향력을 잃었고, 1205년 사위인 히라가 토모마사를 4대 쇼군으로 임명하려다가 지위를 잃었다. 호조 요시토키가 2대 ''시kken''이 되었고, 쇼군 직은 호조 마사코의 지휘 아래 운영되었다.[49][50]

1219년, 3대 쇼군 미나모토노 사네토모가 알 수 없는 이유로 암살당했다.[50]

1221년, 일본에서 처음으로 무사 정권과 궁중 사이에 전쟁이 일어났는데, 이 전투는 조큐의 난으로 알려져 있으며, 쇼군은 전 고토바 천황을 패배시켰다.[50] 쇼군은 쇼군에 대항하여 전쟁을 일으킨 전 고토바 천황을 오키섬으로 유배 보냈다. 쇼군은 교훈을 얻어 교토에 六波羅探題|로쿠하라탄다이일본어라는 행정 기관을 설치하여 궁중과 서일본을 감독하게 했다.[51]

1224년 호조 요시토키가 갑자기 죽자 호조 야스토키가 3대 ''시kken''이 되었고, 1225년 호조 마사코가 죽은 후 쇼군의 행정은 다시 의회 체제로 돌아왔다.[50]

1226년, 호조 야스토키는 ''세칸'' 가문의 일원인 구조 요리쓰네를 4대 쇼군으로 임명했다.[50]

1232년, 일본 무사 정권 최초의 성문법인 고세이바이시키모쿠가 제정되었다.[50]

1246년, 호조 도키요리는 다섯 번째 집권(시켄)이 되었고, 1252년에는 무네타카 친왕를 여섯 번째 정이대장군(쇼군)으로 임명했다. 황족을 쇼군으로 임명함으로써 쇼군은 점점 꼭두각시와 같은 존재가 되었다. 그는 집권(시켄)에서 물러난 후에도 호조 가문의 수장인 得宗|도쿠소일본어의 지위를 이용하여 정치를 지배했고, 이로써 막부의 권력 기반을 집권(시켄)에서 도쿠소로 이동시켰다.[50][52]

여덟 번째 집권(시켄)이자 일곱 번째 도쿠소였던 호조 도키무네 시대에는 1274년과 1281년 두 차례에 걸쳐 몽골의 일본 원정을 물리쳤다. 막부는 御家人|고케닌일본어이라 불리는 막부에 봉사하는 영주들의 도움을 받아 몽골을 물리쳤다. 그러나 이 전쟁은 국방 전쟁이었고 새로운 영토를 얻지 못했기 때문에 막부는 고케닌들에게 적절한 보상을 할 수 없었고, 그들의 막부에 대한 불만은 커져갔다.[53]

아홉 번째 집권(시켄)이자 여덟 번째 도쿠소였던 호조 사다토키 시대인 1285년에는 가마쿠라 막부의 주요 가신이었던 아다치 야스모리와 그의 일족이 타이 라노 요리츠나에 의해 멸망했고, 혈연 관계를 중시하는 도쿠소의 통치 체제는 더욱 강화되었다.[50] 도쿠소의 통치 체제가 강화됨에 따라 内管領|나이칸레이일본어 즉, 도쿠소의 최고 가신의 권력이 커졌고, 도쿠소가 어리거나 무능력할 경우 나이칸레이가 막부를 장악하게 되었다. 호조 사다토키 시대의 타이라노 요리츠나와 열네 번째 집권(시켄)이자 아홉 번째 도쿠소였던 호조 다카토키 시대의 나가사키 다카쓰나와 나가사키 다카스케는 가마쿠라 막부를 장악한 나이칸레이였다.[52][54] 다시 말해, 일본의 정치는 천황, 쇼군, 집권(시켄), 도쿠소, 나이칸레이의 다중 꼭두각시 구조였다.

고케닌들의 막부에 대한 불만에 대응하여 고다이고 천황은 막부에 맞서 군대를 일으킬 계획을 세웠지만, 그의 계획은 누설되었고 그는 1331년 오키 섬으로 유배되었다. 1333년, 고다이고 천황은 오키 섬에서 탈출하여 다시 고케닌과 사무라이들에게 막부에 맞서 군대를 일으킬 것을 호소했다. 구스노키 마사시게가 가장 먼저 그의 호소에 응답했고, 여러 곳에서 막부에 대한 반란이 일어났다. 막부로부터 고다이고 천황의 군대를 진압하라는 명령을 받았던 아시카가 다카우지는 천황 쪽으로 돌아서서 로쿠하라 단다이(六波羅探題)를 공격했다. 그리고 1333년, 닛타 요시사다가 가마쿠라를 침공하여 가마쿠라 막부는 멸망했고, 호조 가문은 몰락했다.[51][53]

2. 3. 무로마치 막부

겐무 신정의 실패 후, 고다이고 천황은 삼종신기를 가지고 히에이산의 연락사로 도망쳤다. 반면, 아시카가 다카우지는 1336년에 삼종신기를 갖추지 않은 고묘 천황을 새로운 천황으로 옹립했다.[51]아시카가 다카우지는 고다이고 천황과 화해하려 했지만, 고다이고 천황이 거부하면서 협상은 결렬되었다. 고다이고 천황은 요시노로 이동했고, 나라에는 요시노의 남조와 교토의 북조라는 두 개의 궁정에 동시에 두 명의 천황이 존재하는 남북조 시대(1336-1392)가 시작되었다.[51]

1338년,[51][56][57] 미나모토 왕족의 후손인 아시카가 다카우지[56]는 고묘 천황으로부터 ''세이이타이쇼군'' 칭호를 받아 명목상으로 1573년까지 지속된 아시카가 막부를 개창했다. 아시카가 막부의 본부는 교토의 무로마치 지구에 있었으며, 그들이 통치한 시대는 무로마치 시대로도 알려져 있다.

1346년에서 1358년 사이에 아시카가 막부는 가마쿠라 막부가 설립한 지방의 군사 및 경찰 관리인의 권한을 점차 확장하여, 슈고에게 고케닌 간의 토지 분쟁에 대한 사법권을 부여하고 슈고가 자신이 통제하는 지역의 모든 세금의 절반을 받도록 허용했다. 슈고는 새롭게 얻은 부를 현지 사무라이와 공유하여 슈고와 사무라이 사이에 계층적인 관계를 만들었고, 다이묘라고 불리는 최초의 초기 슈고 다이묘가 등장했다.[58]

세 번째 쇼군인 아시카가 요시미쓰는 남조와 평화 협상을 맺었고, 1392년에 남조를 흡수하여 두 궁정을 통일하여 58년간 지속된 남북조 시대를 끝냈다. 요시미쓰는 1395년에 쇼군직을 아들인 아시카가 요시모치에게 물려준 후에도 계속 권력을 유지했고, 귀족 최고위직인 다이조다이진이 되어 1408년 사망할 때까지 권력을 유지했다.[59]

1428년 네 번째 쇼군인 아시카가 요시모치가 병들자 후계 문제가 발생했다. 다섯 번째 쇼군인 아시카가 요시카즈는 19세의 나이에 병으로 사망했기 때문에 여섯 번째 쇼군은 요시모치의 네 형제 중에서 선출되었고, 공정성을 보장하기 위해 추첨이 실시되었다. 여섯 번째 쇼군은 아시카가 요시노리였다. 그러나 그는 쇼군이 되도록 교육받지 못했고, 그의 성격적이고 전제적인 행동은 불만을 야기했으며, 그는 아카마쓰 미쓰스케에 의해 가키쓰의 난 중에 암살당했다. 이로 인해 아시카가 막부 체제에 불안정이 초래되었다.[60][61]

겐코의 난에서 가마쿠라 막부를 타도한 고다이고 천황은 천황 공가의 친정과 국아 부활을 목표로 했지만, 그 시기에 정이대장군에 취임한 것은 모리요시 친왕과 나리요시 친왕이었다. 가마쿠라 시대 후기의 미야 쇼군 이후로는 황족이 쇼군이 되는 것이 상식이었다. 그러나 그 후, 고다이고의 겐무 신정은 상벌과 영토를 둘러싸고 무가와의 대립이 발발했다. 아시카가 다카우지의 반기를 계기로 겐무 정권은 붕괴되었고, 다카우지는 북조를 섬기며 정이대장군에 취임하여 교토에 무로마치 막부를 열었다. 그러나 호소카와씨, 시바씨, 하타케야마씨 등의 유력한 슈고와 연립 정권이 되면서 공무 정권의 특색이 더해졌다.

그러나 무로마치 막부 3대 쇼군 아시카가 요시미쓰는 공무 양권력의 정점에 섰다. 그 이후, 정이대장군은 무가의 최고 권위가 되었다(단, 실질적인 권력에 대해서는 전 쇼군인 무로마치도노이나 오고쇼가 장악하고 있는 경우도 있어, 반드시 정이대장군이 장악하고 있었던 것은 아니다). 아시카가 요시미쓰의 왕권 찬탈로 조정은 통치권을 상실했고, 정치 권력은 역사상 가장 저하되었다. 쇼군직을 적남인 아시카가 요시모치에게 양위한 후에도 권력은 치텐의 지위를 차지한 요시미쓰에게 집중된 채였다.

1408년 5월, 요시미쓰의 급사 후 쇼군의 권한이 급속히 회복되었고, 호소카와 관령과 시바 요시마사 등의 숙로와의 연계 속에서 쇼군 권력과 막부 기능이 부활했으며, 요시미쓰의 정청 기타야마도 현 금각사를 남기고 철거되었다. 이후 천황과 조정은 반동이나 센고쿠 다이묘의 귀족화와 렵관에 대한 접근에 의한 권위 재건은 있었지만, 통치권이 없는 권위로서의 정부가 되었고, 막부야말로 일본 전토를 실질적으로 통치하는 정부가 되었다.

아시카가 요시노리 시대에는 슈고 다이묘가의 상속에 자주 개입하여 독재적인 권력을 행사했지만, 그의 살해와 수호 다이묘 주도의 반란 진압으로 다시 쇼군 권력은 저하되었다. 아시카가 요시마사 시대에는 수호 다이묘 간의 무력 항쟁에 대해 조정처럼 반쯤 초연한 존재가 되었다. 그의 아들 아시카가 요시히사는 실권 회복을 도모하여 롯카쿠씨 토벌군을 스스로 이끌었지만, 도중에 병사하여 이루지 못했다.

2. 4. 센고쿠 시대와 아즈치모모야마 시대

겐무 신정에서 고다이고 천황이 즉위하는 것을 도운 아시카가 다카우지는[55] 겐무 신정에서 고다이고 천황의 정책에 불만을 품은 무사들의 지지를 받아[51] 고다이고 천황에게 반기를 들었다. 1336년, 아시카가 다카우지는 고다이고 천황의 신정부를 무너뜨리고[51][55] 북조를 세워 정이대장군에 임명되어 교토에 무로마치 막부를 열었다.

8대 쇼군 아시카가 요시마사는 쇼군의 권력을 강화하려 했으나 실패했고, 후계자 문제, 유력 가문 간의 갈등, 호소카와 가쓰모토와 야마나 소젠의 대립 등으로 인해[60][62] 1467년 오닌의 난이 발발했다. 1477년, 오닌의 난이 끝나고[60][62] 교토는 황폐화되었으며, 아시카가 쇼군의 권위는 약화되어 각 지역에 대한 지배력이 크게 감소했다. 이로써 센고쿠 시대가 시작되었다.[60][62]

13대 쇼군 아시카가 요시테루 시대에 쇼군은 직할 영지와 군사력이 거의 없었고, 미요시 나가요시와 그의 군대에 의해 교토에서 쫓겨나기도 했다. 결국 미요시 요시쓰구와 마쓰나가 히사히데의 군대에 의해 사망했다.[66]

아즈치모모야마 시대는 오다 노부나가가 아시카가 요시아키를 추방하고 아시카가 막부를 멸망시킨 때부터 시작된다. 노부나가는 혁신적인 군사 전략과 경제 정책으로 일본 중부를 통일하며 세력을 확장했다.[70] 혼노지의 변으로 사망하기 전, 다이조다이진으로 추증되었다.[77]

도요토미 히데요시는 노부나가의 부하 장군으로, 노부나가 사후 일본 통일을 완성했다.[78] 농민 출신임에도 불구하고 관백과 다이조다이진이 되었다.[79][80] 히데요시는 세키가하라 전투 이후 도쿠가와 이에야스에게 권력을 빼앗기게 되는 원인을 제공했다.[81]

2. 5. 에도 막부

게이초(慶長) 5년(1600년) 세키가하라 전투에서 승리하고 도요토미 정권 내부의 대항 세력을 일소한 도쿠가와 이에야스는 도요토미 씨에 종속되지 않은 독자적인 공의(公儀)로써의 명목 확립을 위해, 게이쵸 8년(1603년)에 정이대장군에 취임하였다. 더욱이 2년 후에는 적남인 도쿠가와 히데타다에게 장군직을 물려주고, 과거의 아시카가 씨처럼 장군직을 가직(家職)으로 삼아 덴노 가문의 대리임을 나타냈다. 이 도쿠가와 정권은 후에 '''에도 막부(江戶幕府)'''로 불리게 된다.과거의 가마쿠라 막부나 무로마치 막부와 달리, 에도 막부에서는 막각(幕閣)의 권신이 도쿠가와 장군가를 능가하는 사태는 일어나지 않았다. 그러나 19세기 중반에 개국 문제를 계기로 조정의 권위와 막각 밖의 서남웅번(西南雄藩)의 정치력이 높아지면서 장군의 공의로서의 힘이 실추되고, 공무합체나 대정위임론(大政委任論)으로 공의의 재의정을 시도하는 것도 어려워졌다. 게이오(慶応) 3년(1867년) 도쿠가와 요시노부는 정이대장군을 사임하고 「대정」(大政)을 조정에 반납하는 것(대정봉환)으로 도쿠가와 가 당주가 정이대장군이 아닌 「마님」(上様)으로써 공의정체(公議政体)의 지도자가 되는 것을 노렸으나, 그 직후의 왕정복고로 옛 장군가를 배제하는 새로운 정권이 발족, 또한 정이대장군직을 포함한 종래의 관직도 폐지되었다.[166][167][168][169][170][171][177][178][179][10][23][36][37][45][46][47][48][49][50][85][95][87][86][88][89][90][91][92][93][94][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][123][124][125][126]

3. 정이대장군의 권한과 역할

미나모토노 요리토모는 헤이시 정권과 오슈 후지와라 씨를 멸망시키고 무가 정권(막부)을 세웠다. 그는 조정에 "대장군" 칭호를 요청했고, 조정은 전례에 따라 정이대장군을 임명했다.[135]

겐큐(建久) 원년(1190년), 요리토모는 우근위대장(우대장)에 임관되었으나, 근위대장은 중앙 근위군 사령관이라는 성격상 수도에 머물러야 했기에, 반년도 채 되지 않아 사임했다. 우대장은 관위상당은 높았지만, 미나모토노 요시나카의 정동대장군처럼 무사를 통솔하고 지방의 쟁란을 진압하는 지위가 아니었고, 오슈 후지와라 씨의 진수부장군처럼 도고쿠(東國)에 독립적인 세력권을 갖기에 적합한 지위도 아니었다.

요리토모가 주목한 것은 정이대장군이라는 관직이었다. 간토(關東) 무사들을 이끌고 에미시(오슈 후지와라 씨) 정벌이라는 대의명분을 얻고, 진수부장군처럼 군정(지방 통치권)을 펼칠 명분을 얻기에 적합했다. 또한, 고실(古實)에서도 진수부장군보다 상위 직책이었다.

요리토모는 다음의 권한을 모두 통합하여 공적으로 뒷받침되는 일체적인 지위로 정이대장군직을 활용하고자 했다.

- 도고쿠 무사들의 으뜸인 '''가마쿠라도노'''라는 사적인 지위

- 수호(추포사)·지두를 전국에 두고 군사·경찰권을 장악하는 '''일본국총추포사·일본국총지두'''라는 공적인 지위

- 우대장으로 인정받은 가정기관을 '''만도코로(政所)''' 등의 공적인 정치기관에 준하는 대우를 받는 권한

그러나 요리토모에게 정이대장군직은 오슈 후지와라 씨 정벌을 위해 필요했던 벼슬이었으며, 오슈 전투를 거쳐 실제로 임관한 겐큐 3년(1192년)에는 이미 쓸모없게 되었다는 시각도 있다. 실제로 요리토모는 정이대장군직에 크게 집착하지 않았고, 2년 후 사임 의사를 밝혔다.[134]

요리토모의 적남 미나모토노 요리이에는 가독(家督) 계승 과정에서 좌근위중장(左近衛中将), 좌위문독(左衛門督) 순으로 임관하였고, 정이대장군에 임관한 것은 그 3년 후였다. 요리이에가 실각한 히키 요시카즈의 변 때에는 총추무사(惣追撫使)·총지두(惣地頭) 지위 승계가 문제가 된 반면, 정이대장군직은 대상이 되지 않았다. 따라서 이 단계의 정이대장군은 무가의 도료(棟梁)인 가마쿠라도노나 일본의 군사적 지배자인 총추무사·총지두의 지위와 뗄 수 없는 것이 아니라, 그다지 중시되지 않았음을 알 수 있다.

하지만 요리이에의 동생 미나모토노 사네토모의 가독 계승 시에는 먼저 정이대장군에 임관되었다. 이는 쿠데타인 히키 요시카즈의 난으로 요리이에와 그 적자 이치만이 생존한 가운데 사네토모를 옹립한 호조 씨나, 막부를 통치하고 사네토모를 제국 수호 임무에 임명하게 하려던 고토바 상황에게 가마쿠라도노 사네토모의 권위를 높이는 데 중요한 의미를 가졌기 때문이다. 또한 무관(武官)인 사네토모에게 임관할 수 있는 영외관(令外官)인 정이대장군이 편리한 관직이었기 때문으로 여겨진다.

요리토모는 조정의 상설 최고직인 좌대신(左大臣)에 해당하는 정2위로 정이대장군직에 취임했고, 일부 조정과의 이중 정권 상태를 유지하면서 전국에 무가 지배 정권을 형성했다. 이후 신격화와 함께 '천하인(天下人)'으로서 정이대장군의 칭호가 점차 침투했다. 후대에도 집권(執權), 관령(管領), 대로(大老) 등 막부 차석직의 관위는 종4위였고, 장군만이 (실권이 계속 유지되지 않았다 하더라도) 높은 권위를 지니고 모든 무사들 위에 군림한다는 관습도 이 시기에 확립되었다.

《삼괴황량발서요》(三槐荒涼抜書要)[135]에 실린 《산괴기》(山槐記) 겐큐 3년(1192년) 7월 9일조 및 12일조에 따르면, 요리토모가 바란 것은 '전우부(前右府)'(전 우대신)라는 칭호 대신 '대장군'이었으며, '정이대장군'을 직접 원한 것은 아니었다. 조정은 '총관'(惣官), '정동대장군', '정이대장군', '상장군'(上将軍) 네 가지 후보를 제안했고, 사카노우에노 다무라마로가 임관했던 '정이대장군'이 좋은 전례라 하여 요리토모를 '정이대장군'으로 임관하게 했다. 다이라노 무네모리가 임관했던 '총관'이나 요시나카가 임관했던 '정동대장군'[136]은 나쁜 전례이고, '상장군'도 일본에서는 선례가 없어 제외되었다. 요리토모가 '정이'가 아니라 '대장군'을 원했다는 점에서, 기존의 '정이'에 중점을 둔 해석은 재검토해야 한다는 주장이 제기되었다.[137]

요리토모가 '대장군'을 원한 이유로는, 10세기-11세기 진수부 장군을 조상으로 둔 사다모리류 헤이시(平氏), 요시후미류 헤이시, 히데사토류 후지와라 씨, 요리요시류 겐지 등이 진수부 '장군'의 후예라는 점을 정체성으로 삼고 있었기 때문이라는 설이 있다. 사다모리류 헤이시 일문, 히데사토류 오슈 후지와라 씨, 요리토모 자신과 같은 요리요시류 겐지의 미나모토노 요시나카, 미나모토노 유키이에, 미나모토노 요시쓰네 등 진수부 '장군' 후손들의 패권 다툼을 제압하고 유일한 무문(武門)의 도료(棟梁)가 된 요리토모가 자신의 지위를 상징하기 위해 무사 사회에서 진수부 '장군'을 뛰어넘는 권위로 '대장군' 칭호를 원했다는 것이다.[138][139][140] 또한 장군직이 무가에서는 전투 지휘 통제 지위로 중시되었고, 이들을 총괄하는 '대장군'이 무문의 도료로서 지휘 통제하기에 중요했다는 설도 있다.[137]

요리토모가 정이대장군을 원했지만 고시라카와 법황에게 거절당했다는 주장은 《아즈마카가미》 겐큐 3년(1192년) 7월 26일조를 근거로 오랫동안 신뢰받았으나, 《아즈마카가미》 주에이 3년(1184년) 4월 10일 기사와 모순된다는 지적이 있다. 이 기사는 요리토모가 3월 27일 지모쿠(除目)에 따라 정4위하 관위에 올랐음을 미나모토노 요시쓰네의 사자가 알린 것으로, 요시나카 토벌 전공으로 후지와라노 다다후미의 선례에 따라 정이장군(=정이대장군) 지위를 주는 것을 고시라카와인이 검토했지만, 논의에 따라 관위만 받게 되었다고 한다. 그런데 구조 가네자네의 일기인 《교쿠요》 주에이 3년(1184년) 2월 20일 및 3월 28일조에는 '''요리토모의 요청에 따라''' 고시라카와인이 요리토모에게 주려던 모든 관직을 사임하고 서위(敍位)만 받았다고 되어 있다. 고시라카와가 이미 끝난 전투의 전공으로 정이장군을 주려 했으나 요리토모가 사퇴한 것으로 해석해야 하며, 헤이안 시대 초기 에미시 정벌이 끝난 후 오랜 시간이 지난 당시에도 고시라카와인이나 요리토모 모두 정이장군을 명예 관직으로 간주하여 '무가의 동량'이나 '동국의 지배자' 정도의 요직으로 인식하지 않았을 가능성이 있다.

주에이 이후 요리토모의 정이대장군 임명까지 정이장군·정이대장군의 지위나 직권에 대해 논의된 흔적이 교토나 가마쿠라 양측의 동시대 사료에서 확인되지 않는다. 가마쿠라도노의 권한은 특정 관직이 아닌, 주에이 2년 10월 선지나 분지의 칙허 등 가마쿠라도노가 조정으로부터 승인받은 도고쿠 지배권이나 제국 수호권 등 각종 군사적·경찰적 권한에 의한 것이었다. 요리토모·미나모토노 요리이에·미나모토노 사네토모 3대의 정이대장군 자체는 직분·실권 없는 공명(空名)의 관직 임명 이상의 것은 아니었다고 보인다.

이 설에 따르면, 《아즈마카가미》의 3대 정이대장군 임명 기사는 정이대장군의 권위가 확립된 후 각색된 기사이며, 실제로 정이대장군 임명이 정치적 의미를 가지게 된 것은 가와치 겐지 적류(嫡流)가 단절되고 무가 겐지가 아닌 가마쿠라도노(섭가장군)를 맞이하게 된 때였다. 집권 호조 씨 등 가마쿠라 막부 측은 가마쿠라도노 후계자 지위 및 요리토모 이래 인정되었던 여러 권한을 요리토모 이래 3대가 공통적으로 임명된 공명의 관직인 정이대장군의 직권으로 연결하여 새로운 가마쿠라도노인 섭가장군이나 궁장군에게도 계승을 요구했고, 조큐의 난 이후 친막부파에 의해 장악된 조정도 이를 인정함으로써 정이대장군이 '무가의 도료', '도고쿠의 지배자' 관직으로 전환되었다고 한다.

그러나 사네토모의 경우, 이전에 조관(朝官) 경력이 전혀 없는 자를 정이대장군으로 임명한 예가 없고, 사네토모가 원복 이전이었던 점을 고려하면, 그 임관은 전례 없는 긴급 상황 속 특이한 조치였다. 임관 당시 이미 공경이었던 요리토모·요리이에와 비교하면 그 특이성은 명백하며, 가마쿠라도노를 정이대장군과 일체화하는 개념은 사네토모 시기에 성립되었다고 여겨진다.

쇼군 이후, 무가의 으뜸은 정이대장군에 임관되어 높은 지위에 오르는 것이 황실에 연결되는 혈통[141]의 전통이 되었다.

4. 역대 정이대장군

미나모토노 요리토모가 헤이시 정권과 오슈 후지와라 씨를 멸망시키고 무가 정권(막부)을 세우면서 조정에 대장군 칭호를 요청했고, 조정은 정이대장군을 전례로 임명했다. 이후 675년에 걸쳐 무사의 우두머리이자 사실상 일본의 최고 권력자인 정이대장군을 수장으로 하는 가마쿠라 막부, 무로마치 막부, 에도 막부가 일시적인 공백을 두고 이어졌다. 1867년 도쿠가와 요시노부의 대정봉환 이후 메이지 신정부가 왕정복고의 대호령을 발표하면서 정이대장군직은 폐지되었다.

고려시대 이후 막부의 정치력은 점차 강해졌다. 그러나 쇼군이 된 요리토모의 친아들 미나모토 요리이에는 권신 호조 씨에 의해 히키 요시카즈의 변으로 유폐되어 암살되었고, 호조 씨에 의해 옹립된 쇼군인 요리이에의 동생 미나모토 사네토모는 요리이에의 아들 구교에게 암살되었다.

요리토모의 직계 혈통이 끊기자 간토 지역에서 쇼군으로 적합한 공경을 찾을 수 없게 되었다. 처음에 호조 씨는 황족의 쇼군 취임을 요구했지만 고토바 천황에게 거절당했다.[142] 요리토모의 여동생의 혈통을 가진 섭관가에서 두 살의 미토리를 쇼군으로 맞이하고, 호조 마사코가 후견인이 되었다(섭가장군).

미토리는 6년 후 성인식을 치른 후 후지와라노 요리쓰네라는 이름으로 정이대장군에 취임했지만, 실권은 거의 없었고 꼭두각시였다고 여겨진다.[143] 그러나 호조 야스토키 사후의 혼란을 이용하여 반토쿠소파 고케닌을 규합하여 장남 호죠 쓰네토키의 집권 취임에 반대하는 등의 움직임을 보였다. 이 직후, 아들 후지와라노 요리쓰구가 6세에 성인식을 치르고 쇼군 직을 물려받았는데, 이는 그 영향이었다고 여겨진다. 그러나 요리쓰네는 그 후에도 막강한 세력을 유지했고 나고에 미쓰토키 등 반 토쿠소 세력과 연대하여 호죠 토키요리와 대립했으며(궁정 소동), 그 직후 교토로 송환되었다. 요리쓰구도 승려 료코 등의 반란 사건의 여파로 폐위되었다.[144]

이후 황족이 쇼군으로 영입되어 소위 "궁장군"이 되었지만, "득종 전제"라고 불리는 막부에서는 득종가의 꼭두각시에 불과했다는 견해가 지배적이다.[142] 6대 쇼군 소손 친왕은 정실의 간통 사건이 발생하는 가운데 반역 혐의를 받고 교토로 송환되었고, 7대 쇼군 유카즈 친왕은 자신의 지위를 지묘인통과 다이가쿠지통에 의한 양통질립 문제에 휘말리는 형태가 되어 『증경』에서 "쇼군궁이 쫓겨났다"라고 표현되는 것처럼, 거의 죄인 취급으로 교토로 추방되었다.[142] 쿠아케 친왕은 이유는 불명확하지만 33세에 사임하고 교토로 돌아갔고, 슈호 친왕은 가마쿠라 막부의 멸망과 함께 출가했다.[142]

삼막부 사이, 미나모토노 요리토모부터 도쿠가와 요시노부에 이르기까지 장군의 위계는 공경 중에서 종일위~정이위에 임명되어 공권력 행사가 정당하게 인정되었고, 압도적인 권위와 지위를 가졌다.[124] 장군을 보좌하는 집권, 간레이, 대로는 대체로 종사위 정도였다.[125][126]

5. 정이대장군과 관련된 논쟁

미나모토노 요리토모는 헤이시 정권과 오슈 후지와라 씨를 멸망시키고 무가 정권(막부)을 창시했으며, 조정에 "대장군" 칭호를 요청했다. 조정은 전례에 따라 정이대장군을 임명했다.[133] 이후 675년에 걸쳐 무사의 우두머리로서 사실상 일본의 최고 권력자인 정이대장군을 장으로 하는 가마쿠라 막부, 무로마치 막부, 에도 막부가 일시적인 공백을 두고 이어졌다.

요리토모는 조정에 "대장군" 칭호를 요구했고, 조정은 소거법에 따라 "정이대장군"을 채택하여 임명했다(겐큐 3년, 1192년).[133]

미나모토노 요리토모 일족(가와치 겐지)은 군사를 가업으로 삼아 궁정에 봉사하는 무사 귀족이었다. 그러나 이즈에서 유배 생활을 하던 중 간토의 무사 집단을 이끌고 반 헤이시 깃발을 들었다. 요리토모는 우선 궁정으로부터 상대적으로 독립된 “간토 왕권”을 건설했다. 교토 궁정에서는 연호를 요와(養和)로 바꿨지만, 요리토모는 그대로 지쇼(治承) 연호를 사용했다.[172] 이후 궁정과의 관계를 포함하여, 헤이시 정권, 미나모토노 요시나카, 오슈 후지와라 씨 지방 정권의 3가지 유형을 비교 검토하면서 점차 정권 구상이 다듬어졌을 것이라고 여겨진다.

- 헤이시 정권은 기존 귀족의 가격 질서에 따라 관직이 승진했고, 천황의 외척으로서 궁정 권력을 장악했지만, 헤이시의 번영만 과시하고 지방의 실질적 지배자나 무사의 대표로서는 제대로 기능하지 못했다. 요리토모는 간토의 일정한 독립성을 유지하면서 궁정에 무가 권력으로서 자주적 통치권을 인정받기 위해 협상을 거듭했다.

- 헤이케를 몰아내고 교토를 제압한 미나모토노 요시나카는 200년 전에 존재했던 정동대장군에 임관되었다. 정동대장군 관명은 동방을 정벌하는 직무를 가리키는 것으로, 간토의 요리토모에 대항하려는 요시나카의 의도를 엿볼 수 있다. 요시나카를 멸망시킨 요리토모도 이에 필적하는 칭호를 원하게 된다.

- 당시 도호쿠 지방은 궁정의 지배가 미치지 않는 오슈 후지와라 씨의 독립된 지방 정권이었다.[173] 오슈 후지와라 씨는 진수부 장군 지위를 얻어, 무쓰국, 데와국에서 군정이라는 형태로 지방 통치권을 인정받아 100년간 지배했다.[174] 변경 상비군(정이대장군의 경우는 임시 원정군)의 현지 사령관이라는 성격을 가졌기에 교토에 머무를 필요가 없어 지방 정권 수령에게 편리했다. 요리토모 자신도 가마쿠라에 머물면서 교토 궁정으로부터 공인을 받으면서 일정한 독립성을 유지하려 했다.

겐큐(建久) 원년(1190년)에 요리토모는 우근위대장(우대장)으로 임관되었으나, 근위대장은 중앙 근위군 사령관이라는 성격상 상경해야 했기에 반년도 채 되지 않아 사임했다. 우대장은 관위상당은 높았으나, 미나모토노 요시나카의 정동대장군처럼 무사를 통솔하고 지방 쟁란을 진압하는 지위는 아니었고, 오슈 후지와라 씨의 진수부 장군처럼 동국에 독립적인 세력권을 갖기에 적합한 지위도 아니었다.

요리토모가 주목한 것은 정이대장군이라는 관직이었다. 간토 무사를 이끌고 행하는 왜구(오슈 후지와라 씨) 정벌에 대의명분을 얻고, 진수부 장군처럼 군정(지방 통치권)을 펼치는 명분으로 적합했으며, 고실에서도 진수부 장군보다 상위인 최적의 관직이었다.

그러나 요리토모에게 정이대장군직은 오슈 후지와라 씨 정벌을 위해 필요했던 관직이었고, 오슈 전투를 거쳐 실제로 임관한 겐큐 3년(1192년)에는 이미 필요 없어졌다는 견해도 있다.[134] 실제로 요리토모는 정이대장군직에 별로 집착하지 않고 2년 후에는 사임 의향을 보였다.

요리토모는 조정의 상설 최고직인 좌대신에 상당하는 정이위에 취임하고, 일부에서 조정과 이중 정권 상태를 남기면서 전국에 무가 지배 정권을 형성했기 때문에, 이후 신격화와 함께 '''천하인'''으로서 정이대장군 칭호가 점차 침투해 갔다. 후년에 이르기까지 집권·관령·대로 등 막부 차석직 관위는 종사위에 그치고, (실권이 없더라도) 장군만이 격이 높은 권위로서 모든 무사 위에 군림하는 관습도 이때 확립되었다.

요리토모가 '대장군'을 원한 이유로는 10세기 - 11세기 진수부 장군을 조상으로 하는 여러 가문 등 진수부「장군」의 후손들의 패권 다툼을 제압해 유일한 무문의 도료가 되어 오슈 전투에서도 의식적으로 진수부「장군」 미나모토노 요리요시의 후계자라는 점을 과시했던 요리토모가 자신의 지위를 상징하는 것으로써 무사 사회에서 진수부「장군」을 뛰어넘는 권위로써 「대장군」 칭호를 원했다는 설도 제기되었다. 또한 장군직이 무가에서 전투를 지휘 통제하는 지위로 중시되어 이러한 점들을 아우르는 「대장군」이 무문의 도료로서 지휘 통제하기에 중요했다는 설이 있다.

도요토미 히데요시는 전국 시대를 통일하여 천하인이 되었지만, 미나모토노 요리토모, 아시카가 씨, 도쿠가와 이에야스와는 달리 정이대장군이 되지는 않았다. 에도 시대 유학자인 하야시 라잔은 저서 『도요토미 히데요시 譜』에서 히데요시가 정이대장군이 되기 위해 전임 장군인 아시카가 요시아키의 양자가 되려 했으나 실패했다는 일화를 기록했고, 이 내용은 널리 퍼졌다. 그러나 이는 도쿠가와 막부 찬양을 위한 날조라는 지적도 있다.[145]

히데요시는 섭가의 인사 분쟁을 이용하여 고노에 사키히사의 양자가 됨으로써, 정이대장군 취임보다 어려운 관백 취임을 실현했다. 공가(公家) 이외의 신분으로 관백에 취임한 것은 히데요시가 처음이며, 조정으로서는 정이대장군 취임보다 관백 취임에 훨씬 더 저항감이 강했다고 한다. 히데요시는 조정으로부터 공경 취임 시에 정이대장군의 겸임을 권고받았다는 기록도 있다.[145][146]

오다·도요토미 시대의 정이대장군에 관해서는, 당시 사람들 사이에 정이대장군은 아시카가가의 가직으로 인식되었고, "장군직은 아시카가가 이외에는 있을 수 없다"는 관념이 존재했다. 따라서 교토에서 추방되어 실권을 잃은 아시카가 요시아키가 정이대장군으로 계속 인정받았고, 조정도 적극적으로 해임하지 않았다는 견해도 있다.

5. 1. 정이대장군의 기원과 명칭

일본 열도의 태평양 방면인 도카이도 측으로 진군하는 군을 통솔하는 장군을 '정이장군(征夷将軍)' 또는 '정이대장군(征夷大将軍)'이라고 불렀다. 이는 고대 중국에서 주변 이민족들을 동이(東夷), 서융(西戎), 남만(南蛮), 북적(北狄) 등으로 불렀던 '사이(四夷)' 관념에 따른 것이다. 이 중 '동이' 방면에 해당하는 장군으로 와도(和銅) 2년(709년) 3월 6일 육오진동장군(陸奥鎮東将軍)에 임명되었던 고세노 마로(巨勢麻呂)가 최초였다.[166]'정이장군'(통상 정이대장군과 동일하게 간주됨)이 처음 보이는 것은 요로(養老) 4년(720년) 9월 29일 지절정이장군(持節征夷将軍)으로 임명된 다지히노 아가타모리(多治比縣守)였다.[167] 같은 날 '북적'에 대한 지절진적장군(持節鎮狄将軍)으로 아베노 스루가(阿倍駿河)도 임명되었다.

엔랴쿠(延暦) 10년(790년) 7월 13일, 오토모노 오토마로(大伴弟麻呂)가 정동대사(征東大使)[170]로 임명되었다. 엔랴쿠 12년(792년) 2월 17일에는 정동사(征東使)를 정이사(征夷使)로 고쳤다. '대사(大使)'는 '장군(将軍)'으로도 불렸다. 《일본기략》에는 엔랴쿠 13년(794년) 1월 1일에 정이대장군 오토모노 오토마로에게 절도(節刀)를 하사하였다고 되어 있는데, 이것이 '정이대장군'이 처음 보이는 사례로 그 유래는 천황으로부터 임명된 군사지휘관이라는 뜻이었다.

“쇼군(将軍)”이라는 용어는 역사적 직함인 “정이대장군(征夷大将軍)”의 약칭이다. 한자의 의미는 다음과 같다.

- 征(''sei'', せい): “정벌하다” 또는 “복종시키다”

- 夷(''i'', い): “오랑캐” 또는 “야만인”

- 大(''dai'', だい): “큰”

- 将(''shō'', しょう): “지휘관”[7]

- 軍(''gun'', ぐん): “군대”[8]

따라서 “정이대장군(征夷大将軍)”의 직역은 “오랑캐 정벌 원정군 총사령관”이 된다.[35] 12세기 이후에는 사무라이의 지도자를 지칭하는 데 사용되었다.[9]

아스카 시대·나라 시대 이래, 동북 지방의 에조 정벌 사업을 지휘하는 임시 관직은 진동장군, 지절정이장군, 지절정동대사, 지절정동장군 등 여러 가지가 있었다. 또한 "대장군"은 에조 정벌 이외의 목적으로도 임명되었다.

동국·오슈를 정벌하는 장군으로는 태평양 쪽으로 진군하는 정이장군(정동장군)과 일본해 쪽으로 진군하는 진적장군(정적장군)이 있다. 또 무쓰 국에 설치된 군정부인 진수부의 장관으로서 진수부장군이 있었다.

에조 정벌의 최초의 대장군은 후지와라노 우구가 지절대장군에 임명되었다. 그 후, 나라 말기에 기노 코사미가 정동대장군에 임명되고, 그 후 오오토모노 오토마로가 처음으로 "정이대장군"에 임명되었다.

미나모토노 요리토모는 헤이시 정권·오슈 후지와라 씨를 멸망시켜 무가 정권(막부)를 창시하고, 조정에 "대장군"의 칭호를 청했고, 조정은 정이대장군을 전례로 임명했다. 이후 675년에 걸쳐, 무사의 으뜸으로서 사실상 일본의 최고 권력자인 정이대장군을 장으로 하는 가마쿠라 막부·무로마치 막부·에도 막부가, 일시적인 공백을 끼고 계속되었다. 게이오 3년(1867년) 도쿠가와 요시노부의 대정봉환을 받은 메이지 신정부가 왕정복고의 대호령을 발하고, 정이대장군직은 폐지되었다.

미나모토노 요리토모가 정이대장군에 임명된 경위에 대해서는 새로운 사료가 발견되었다. 『삼괴황량발서요』(三槐荒涼抜書要)[135]에 수록된 『산괴기』(山槐記) 건구 3년(1192년) 7월 9일 조와 12일 조에 따르면, 요리토모는 "대장군"(大将軍)을 원했지만, "정이대장군"을 직접 원하지는 않았다. 조정에서는 "총관"(惣官), "정동대장군"(征東大将軍), "정이대장군", "상장군"(上将軍)의 네 가지 후보가 제안되었고, 사카노우에노 타무라마로(坂上田村麻呂)가 임관했던 "정이대장군"이 좋은 선례라는 이유로 요리토모를 "정이대장군"으로 임관시키기로 했다.

5. 2. 무가 정권의 정당성

미나모토노 요리토모는 헤이시 정권과 오슈 후지와라 씨를 멸망시키고 무가 정권(막부)을 창시했으며, 조정에 "대장군" 칭호를 요청했다. 조정은 전례에 따라 정이대장군을 임명했다.[133] 이후 675년에 걸쳐 무사의 우두머리로서 사실상 일본의 최고 권력자인 정이대장군을 장으로 하는 가마쿠라 막부, 무로마치 막부, 에도 막부가 일시적인 공백을 두고 이어졌다.요리토모는 조정에 "전 대장" 대신 "장군" 칭호를 요구했고, 조정은 소거법에 따라 "정이대장군"을 채택하여 임명했다(겐큐 3년, 1192년).[133]

다음과 같은 설도 있다.

미나모토노 요리토모 일족(가와치 겐지)은 군사를 가업으로 삼아 궁정에 봉사하는 무사 귀족이었다. 그러나 이즈에서 유배 생활을 하던 중 간토의 무사 집단을 이끌고 반 헤이시 깃발을 들었다. 요리토모의 초기 입장은 궁정에서 공인받지 못했다. 요리토모는 우선 궁정으로부터 상대적으로 독립된 “간토 왕권”을 건설했다. 교토 궁정에서는 연호를 요와(養和)로 바꿨지만, 요리토모는 그대로 지쇼(治承) 연호를 사용했다.[172] 이후 궁정과의 관계를 포함하여, 헤이시 정권, 미나모토노 요시나카, 오슈 후지와라 씨 지방 정권의 3가지 유형을 비교 검토하면서 점차 정권 구상이 다듬어졌을 것이라고 여겨진다.

- 헤이시 정권은 기존 귀족의 가격 질서에 따라 관직이 승진했고, 천황의 외척으로서 궁정 권력을 장악했지만, 헤이시의 번영만 과시하고 지방의 실질적 지배자나 무사의 대표로서는 제대로 기능하지 못했다. 요리토모는 간토의 일정한 독립성을 유지하면서 궁정에 무가 권력으로서 자주적 통치권을 인정받기 위해 협상을 거듭했다.

- 헤이케를 몰아내고 교토를 제압한 미나모토노 요시나카는 200년 전에 존재했던 정동대장군에 임관되었다. 정동대장군 관명은 동방을 정벌하는 직무를 가리키는 것으로, 간토의 요리토모에 대항하려는 요시나카의 의도를 엿볼 수 있다. 요시나카를 멸망시킨 요리토모도 이에 필적하는 칭호를 원하게 된다.

- 당시 도호쿠 지방은 궁정의 지배가 미치지 않는 오슈 후지와라 씨의 독립된 지방 정권이었다.[173] 오슈 후지와라 씨는 진수부 장군 지위를 얻어, 무쓰국, 데와국에서 군정이라는 형태로 지방 통치권을 인정받아 100년간 지배했다.[174] 변경 상비군(정이대장군의 경우는 임시 원정군)의 현지 사령관이라는 성격을 가졌기에 교토에 머무를 필요가 없어 지방 정권 수령에게 편리했다. 요리토모 자신도 가마쿠라에 머물면서 교토 궁정으로부터 공인을 받으면서 일정한 독립성을 유지하려 했다.

겐큐(建久) 원년(1190년)에 요리토모는 우근위대장(우대장)으로 임관되었으나, 근위대장은 중앙 근위군 사령관이라는 성격상 상경해야 했기에 반년도 채 되지 않아 사임했다. 우대장은 관위상당은 높았으나, 미나모토노 요시나카의 정동대장군처럼 무사를 통솔하고 지방 쟁란을 진압하는 지위는 아니었고, 오슈 후지와라 씨의 진수부 장군처럼 동국에 독립적인 세력권을 갖기에 적합한 지위도 아니었다.

요리토모가 주목한 것은 정이대장군이라는 관직이었다. 간토 무사를 이끌고 행하는 왜구(오슈 후지와라 씨) 정벌에 대의명분을 얻고, 진수부 장군처럼 군정(지방 통치권)을 펼치는 명분으로 적합했으며, 고실에서도 진수부 장군보다 상위인 최적의 관직이었다.

즉,

- 동국 무사의 으뜸인 '''가마쿠라 도노'''라는 사적인 지위

- 수호(추포사)·지두를 전국에 두고 군사·경찰권을 장악하는 '''일본국 총추포사·일본국 총지두'''라는 공적인 지위

- 우대장으로 인정받은 가정기관을 '''정소''' 등의 공적인 정치기관에 준하는 대우를 받는 권한

등을 모두 통합하여 공적으로 뒷받침된 일체적인 지위로 하는 것이 정이대장군직이었다는 견해도 가능하다.

그러나 요리토모에게 정이대장군직은 오슈 후지와라 씨 정벌을 위해 필요했던 관직이었고, 오슈 전투를 거쳐 실제로 임관한 겐큐 3년(1192년)에는 이미 필요 없어졌다는 견해도 있다.[134] 실제로 요리토모는 정이대장군직에 별로 집착하지 않고 2년 후에는 사임 의향을 보였다.

요리토모는 조정의 상설 최고직인 좌대신에 상당하는 정이위에 취임하고, 일부에서 조정과 이중 정권 상태를 남기면서 전국에 무가 지배 정권을 형성했기 때문에, 이후 신격화와 함께 '''천하인'''으로서 정이대장군 칭호가 점차 침투해 갔다. 후년에 이르기까지 집권·관령·대로 등 막부 차석직 관위는 종사위에 그치고, (실권이 없더라도) 장군만이 격이 높은 권위로서 모든 무사 위에 군림하는 관습도 이때 확립되었다.

요리토모가 '대장군'을 원한 이유로는 10세기 - 11세기 진수부 장군을 조상으로 하는 여러 가문 등 진수부「장군」의 후손들의 패권 다툼을 제압해 유일한 무문의 도료가 되어 오슈 전투에서도 의식적으로 진수부「장군」 미나모토노 요리요시의 후계자라는 점을 과시했던 요리토모가 자신의 지위를 상징하는 것으로써 무사 사회에서 진수부「장군」을 뛰어넘는 권위로써 「대장군」 칭호를 원했다는 설도 제기되었다. 또한 장군직이 무가에서 전투를 지휘 통제하는 지위로 중시되어 이러한 점들을 아우르는 「대장군」이 무문의 도료로서 지휘 통제하기에 중요했다는 설이 있다.

5. 3. 도요토미 히데요시의 정이대장군 취임 문제

도요토미 히데요시는 전국 시대를 통일하여 천하인이 되었지만, 미나모토노 요리토모, 아시카가 씨, 도쿠가와 이에야스와는 달리 정이대장군이 되지는 않았다. 에도 시대 유학자인 하야시 라잔은 저서 『도요토미 히데요시 譜』에서 히데요시가 정이대장군이 되기 위해 전임 장군인 아시카가 요시아키의 양자가 되려 했으나 실패했다는 일화를 기록했고, 이 내용은 널리 퍼졌다. 그러나 이는 도쿠가와 막부 찬양을 위한 날조라는 지적도 있다.[145]히데요시는 섭가의 인사 분쟁을 이용하여 고노에 사키히사의 양자가 됨으로써, 정이대장군 취임보다 어려운 관백 취임을 실현했다. 공가(公家) 이외의 신분으로 관백에 취임한 것은 히데요시가 처음이며, 조정으로서는 정이대장군 취임보다 관백 취임에 훨씬 더 저항감이 강했다고 한다. 히데요시는 조정으로부터 공경 취임 시에 정이대장군의 겸임을 권고받았다는 기록도 있다.[145][146]

오다·도요토미 시대의 정이대장군에 관해서는, 당시 사람들 사이에 정이대장군은 아시카가가의 가직으로 인식되었고, "장군직은 아시카가가 이외에는 있을 수 없다"는 관념이 존재했다. 따라서 교토에서 추방되어 실권을 잃은 아시카가 요시아키가 정이대장군으로 계속 인정받았고, 조정도 적극적으로 해임하지 않았다는 견해도 있다.

6. 평가 및 현대적 의의

고다이고 천황의 아들인 모리요시 친왕이 정이대장군에 임명되었으나, 아시카가 다다요시에 의해 살해되었다.[55] 아시카가 다카우지는 겐무 신정에 반기를 들고 고다이고 천황을 몰아냈다.[51][55]

오늘날 일본 정부 수반은 총리대신이지만, "쇼군"이라는 용어는 여전히 구어에서 사용된다. 은퇴 후에도 막후에서 상당한 권력과 영향력을 행사하는 전직 총리는 闇将軍|야미 쇼군일본어이라고 불리는데,[121] 이는 현대판 인세 정치와 유사하다. "야미 쇼군"의 예로는 전직 총리대신 다나카 가쿠에이와 정치인 오자와 이치로가 있다.[122]

참조

[1]

서적

Longman Pronunciation Dictionary

Pearson Longman

2008-04-03

[2]

논문

Emperor and Shogun, Pope and King: The Development of Japan's Warrior Aristocracy

[3]

백과사전

Shogun

http://www.britannic[...]

2014-11-19

[4]

웹사이트

https://www.nippon.c[...]

nippon.com

2023-11-19

[5]

서적

Select Documents on Japanese Foreign Policy, 1853–1868

[6]

학술지

Political Succession in The Tokugawa Bakufu: Abe Masahiro's Rise to Power, 1843–1845

[7]

웹사이트

Yamasa Online Kanji Dictionary

http://www.yamasa.cc[...]

2009-01-20

[8]

웹사이트

Yamasa Online Kanji Dictionary

http://www.yamasa.cc[...]

2009-01-20

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

[14]

문서

There is no consensus among the various sources on this list, since some authors consider Tajihi no Agatamori to be the original shogun, whereas others regard Ōtomo no Otomaro or even Sakanoue no Tamuramaro as being the first, and still others avoid the problem entirely by starting from the first Kamakura shogun only.

[15]

서적

[16]

웹사이트

Early Japan

http://www.samurai-a[...]

2009-01-20

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

[24]

웹사이트

Shoguns of Japan

http://www.historyfi[...]

2009-01-20

[25]

서적

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

[31]

서적

[32]

서적

[33]

서적

[34]

웹사이트

http://bookweb.kinok[...]

Books Kinokuniya

2011-03-07

[35]

서적

The Modern Reader's Japanese-English Character Dictionary

[36]

서적

Andressen & Osborne, 2002

[37]

서적

Ramirez-faria

[38]

웹사이트

【藤原道長はなぜ躍進?】摂関政治をわかりやすく説明する方法

https://www.juku.st/[...]

Tomonokai

2015-07-19

[39]

웹사이트

摂関政治で最盛期を築き上げた藤原氏とは、いかなる由緒を持つ氏族なのか

https://news.yahoo.c[...]

Yahoo News

2024-01-04

[40]

웹사이트

摂関政治

https://kotobank.jp/[...]

Kotobank

[41]

웹사이트

平将門の乱は何が原因? 平将門の生涯や、事件の背景、その後の影響を解説

https://hugkum.sho.j[...]

Shogakukan

2022-11-08

[42]

웹사이트

平将門

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[43]

웹사이트

平氏政権の登場

https://www.nhk.or.j[...]

NHK

[44]

웹사이트

頼朝のライバル木曽義仲がた辿った生涯と人物像に迫る 源平合戦で活躍したその武略とは?

https://serai.jp/hob[...]

Shogakukan

2022-04-03

[45]

웹사이트

鎌倉幕府は何年に成立?正解を言えますか

https://toyokeizai.n[...]

Toyo keizai

2016-06-09

[46]

서적

Kamakura-jidai

https://books.google[...]

Japan Encyclopedia

[47]

문서

Warrior Rule in Japan

Cambridge University Press

[48]

백과사전

shogun Japanese title

https://www.britanni[...]

[49]

웹사이트

北条時政

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

2016-06-09

[50]

웹사이트

執権政治

https://kotobank.jp/[...]

Kotobank

[51]

웹사이트

建武の新政

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[52]

웹사이트

得宗

https://kotobank.jp/[...]

Kotobank

[53]

웹사이트

鎌倉幕府とは

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[54]

웹사이트

内管領

https://kotobank.jp/[...]

Kotobank

[55]

서적

A History of Japan, 1134–1615

http://www.gotterdam[...]

Stanford University Press

[56]

서적

Japan in the Muromachi Age

https://books.google[...]

University of California Press

1977-01-01

[57]

문서

conflicting start dates of 1336 and 1338

[58]

웹사이트

守護大名と戦国武将

https://www.touken-w[...]

The Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[59]

웹사이트

第3代将軍/足利義満

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[60]

웹사이트

応仁・文明の乱

https://www2.city.ky[...]

Kyoto City

[61]

웹사이트

嘉吉の乱

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[62]

웹사이트

応仁の乱

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[63]

웹사이트

明応の政変

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[64]

웹사이트

大物崩れ

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[65]

웹사이트

三好長慶

https://www.touken-w[...]

The Nagoya Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[66]

웹사이트

足利義輝

https://kotobank.jp/[...]

Kotobank

[67]

웹사이트

足利義輝の壮絶すぎる30年を約15000字で徹底解説。将軍としての使命とは。

https://intojapanwar[...]

Shogakukan

[68]

웹사이트

The 3 Unifiers of Japan

https://www.denverar[...]

Denver Art Museum

2016-05-12

[69]

웹사이트

安土桃山時代

https://kotobank.jp/[...]

Kotobank

[70]

웹사이트

織田信長

https://japanknowled[...]

Japan Knowledge

[71]

웹사이트

「麒麟がくる」コラム】織田信長はどんどん昇進。信長は官職についてどう考えていたのか

https://news.yahoo.c[...]

Yahoo News

2021-01-06

[72]

웹사이트

織田信長に与えられた官位「右近衛大将」が意味すること

https://10mtv.jp/pc/[...]

10m TV

[73]

웹사이트

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」に登場 古い権威を無視し、あえて将軍にならなかった織田信長のリーダー論 2/3

https://www.itmedia.[...]

IT Media

2020-01-18

[74]

웹사이트

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」に登場 古い権威を無視し、あえて将軍にならなかった織田信長のリーダー論 3/3

https://www.itmedia.[...]

IT Media

2020-01-18

[75]

웹사이트

「麒麟がくる」コラム】織田信長が朝廷に三職推任を強要したので、本能寺の変が起こったのか

https://news.yahoo.c[...]

Yahoo News

2021-02-09

[76]

웹사이트

5分でわかる征夷大将軍!主な将軍一覧、源氏しかなれない説などを簡単に紹介

https://honcierge.jp[...]

Honcierge

2021-12-11

[77]

웹사이트

織田信長

https://japanknowled[...]

Japan Knowledge

[78]

웹사이트

豊臣秀吉

https://japanknowled[...]

Japan Knowledge

[79]

웹사이트

豊臣秀吉はなぜ「征夷大将軍」ではなく「関白」になったのか――秀吉をめぐる「三つのなぜ」

https://dot.asahi.co[...]

The Asahi Shimbun

2023-09-24

[80]

웹사이트

秀吉はなぜ征夷大将軍ではなく、関白を選んだか

https://business.nik[...]

Nikkei Business

2017-01-14

[81]

웹사이트

関ヶ原の戦い

https://www.archives[...]

National Archives of Japan

[82]

웹사이트

豊臣秀次

https://japanknowled[...]

Japan Knowledge

[83]

웹사이트

新説!豊臣家を滅ぼした「組織運営」の大失敗

https://toyokeizai.n[...]

Toyo Keizai

2016-05-22

[84]

웹사이트

どうして豊臣政権は短命だったのか?存続のカギは弟・豊臣秀長が握っていた

https://news.yahoo.c[...]

Yahoo News

2023-09-01

[85]

웹사이트

江戸時代とは

https://www.meihaku.[...]

The Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[86]

서적

''Ogosho''

https://books.google[...]

[87]

웹사이트

大坂の陣

https://japanknowled[...]

[88]

웹사이트

禁中並公家諸法度で戦をなくす

https://religion-new[...]

2024-01-15

[89]

논문

In Name Only: Imperial Sovereignty in Early Modern Japan

1991-12

[90]

웹사이트

徳川家康公について

https://www.toshogu.[...]

[91]

웹사이트

「生類憐みの令」の動物観(上)

https://www.jstage.j[...]

[92]

논문

生命倫理の視点からみた徳川綱吉の治世についての研究

https://tsurumi-u.re[...]

2022-02

[93]

웹사이트

享保の改革

https://www.touken-w[...]

The Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[94]

웹사이트

田沼意次

https://www.touken-w[...]

The Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[95]

웹사이트

天保の改革

https://www.touken-w[...]

The Japanese Sword Museum Nagoya Touken World

[96]

웹사이트

家格

https://kotobank.jp/[...]

[97]

웹사이트

幕末

https://kotobank.jp/[...]

Kotobank

[98]

웹사이트

第27回 幕府の滅亡

https://www.nhk.or.j[...]

NHK

[99]

백과사전

Japan

World Book

[100]

웹사이트

明治日本の産業革命

https://www.nippon.c[...]

nippon.com

2019-08-06

[101]

웹사이트

西南戦争 西郷隆盛と日本最後の内戦

https://bookwalker.j[...]

Chuko Shinsyo

[102]

웹사이트

History of Masamune by Jim Kurrasch

http://internal.tbi.[...]

2007-04-28

[103]

웹사이트

Mystery of The Enigmatic Honjo Masamune Sword

https://www.swordsof[...]

2023-05-01

[104]

웹사이트

This Japanese Relic Disappeared After WWII and Has Never Been Found

https://historycolle[...]

2017-03-14

[105]

웹사이트

大奥とは?徳川幕府を支えた“女たちの最前線”を3分で解説

https://intojapanwar[...]

Shogakukan

2021-10-05

[106]

웹사이트

https://www.rekishij[...]

Rekishijin

2023-03-29

[107]

웹사이트

https://www.rekishij[...]

Rekishijin

2021-10-01

[108]

웹사이트

https://www.meihaku.[...]

The Nagoya Japanese sword Museum Nagoya Touken World

[109]

논문

From Feudal Chieftain to Secular Monarch. The Development of Shogunal Power in Early Muromachi Japan

1976

[110]

웹사이트

Shogunate | History & Facts | Britannica

https://www.britanni[...]

2023-09-15

[111]

서적

Traditions and Encounters

[112]

서적

The Bakufu in Japanese History

1985

[113]

서적

2003

[114]

서적

2007

[115]

서적

2001

[116]

서적

2007

[117]

서적

2003

[118]

서적

2006a

[119]

서적

2006a

[120]

서적

2003

[121]

웹사이트

https://kotobank.jp/[...]

[122]

뉴스

Ichiro Ozawa: the shadow shogun.

https://www.economis[...]

2009-09-10

[123]

문서

なお平安中期に藤原忠文が征東大将軍に任ぜられたが、これは平将門討伐のためであって、蝦夷征討を目的としたものではなかった。

[124]

문서

なお徳川三家、三卿の当主も同じく公卿(従二位〜従三位)に任じられた。

[125]

문서

これは現代の叙勲では首相と本省課長、朝廷の役職でもそれに相当する格差である。

[126]

문서

将軍は補佐役以下に実権を完全掌握されて傀儡でしかなかった例も少なくないが、それでも形式上の権威は圧倒的であった。

[127]

문서

同時に佐伯石湯が征越後蝦夷将軍に任じられた。

[128]

문서

養老4年9月28日に陸奥按察使の上毛野広人が殺害され、翌29日に多治比縣守が持節征夷将軍に任命された。

[129]

문서

紀古佐美の場合、延暦7年7月6日の任命の際は、『続日本紀』では「征東大使」に、『日本紀略』では「征東将軍」になっている。

[130]

문서

将軍の名称は、記録上あまり統一されておらず、例えば藤原宇合の場合は、任命時は「持節将軍」であり、帰京時は「征夷持節大使」となっている。

[131]

문서

「征東大使」として、他に藤原継縄や藤原小黒麻呂などの任命例もある。

[132]

문서

他の征東・征夷の将軍は、大の付く付かないにかかわらず、天皇より節刀を授かり全権を委任されていたが、文室綿麻呂に限っては節刀を授かっていない。

[133]

학술지

鎌倉幕府の成立をめぐって

東京大学文学部次世代人文学開発センター

2013

[134]

서적

大化改新と鎌倉幕府の成立

創文社

1958

[135]

문서

『山槐記』(中山忠親の日記)と『荒涼記』(藤原資季の日記)から除目・諸行事・諸事について抄出したもの。『山槐記』からの抜粋に藤原定能の記事が多く、資季は定能の孫であることから、編者は定能・資季の子孫と察せられる。

[136]

문서

同時に、義仲が任官したのも『吾妻鏡』などの伝える「征夷大将軍」ではなく、『玉葉』に記されている「征東大将軍」であったことが明らかとなった。

[137]

서적

そもそも、源頼朝は征夷大将軍を望んでいなかった?

2018

[138]

서적

2009

[139]

서적

2009

[140]

서적

院政期武士社会と鎌倉幕府

吉川弘文館

2019

[141]

문서

摂家将軍はそれに準ずる

[142]

논문

親王将軍期鎌倉幕府祭祀・祈禱に関する考察

http://hokuga.hgu.jp[...]

北海学園大学大学院文学研究科

2014-12

[143]

논문

鎌倉幕府の「祭祀」に関する一考察 : 摂家将軍頼経期を中心に

http://hokuga.hgu.jp[...]

北海学園大学大学院文学研究科

2013-12

[144]

논문

『吾妻鏡』に見える天変記事を読む : 鎌倉武士は天変をどう受け止めたか

https://www.klnet.pr[...]

[145]

서적

豊臣秀吉は征夷大将軍になりたかったのか?

柏書房

[146]

서적

NHK歴史番組を斬る!

洋泉社

[147]

문서

官位は、将軍補任時と解任時。及び没後の贈官位。

[148]

문서

惟康王→源惟康→惟康親王

[149]

문서

高氏→尊氏

[150]

문서

義宣→義教

[151]

문서

義成→義政

[152]

문서

義尚→義煕

[153]

문서

義材→義尹→義稙

[154]

문서

義高→義遐→義澄

[155]

문서

義藤→義輝

[156]

문서

義親→義栄

[157]

문서

義秋→義昭

[158]

문서

松平元信→松平元康→徳川家康

[159]

문서

綱豊→家宣

[160]

문서

松平頼方→徳川吉宗

[161]

문서

家祥→家定

[162]

문서

慶福→家茂

[163]

문서

松平昭致→慶喜

[164]

문서

《후한서》 풍이전에 의하면 풍이(馮異)라는 장군은 전장에서의 공이 있음에도 다른 장수들이 저마다 자기 공을 자랑할 때 홀로 큰 나무(大樹) 아래로 가서 자기 공적을 자랑하지 않았다고 한다. 이 고사로부터 대수(大樹) 혹은 대수장군이 장군을 가리키는 말이 되었고, 이 말이 일본으로 건너와서는 정이대장군의 이칭이 되었다.

[165]

문서

외가일 경우 외삼촌의 양자로 입양하는 형식을 사용해서 정이대장군 취임이 가능했다. 당대 일본에는 외삼촌의 양자로 들어가는 경우가 은근히 흔했는데 일례로 [[우에스기 가게카쓰]]는 실제로는 외삼촌인 [[우에스기 겐신]]의 양자로 입양되었다.

[166]

문서

동시에 사에키노 이와유(佐伯石湯)가 정월후하이장군(征越後蝦夷将軍)로 임명되었다.

[167]

문서

요로 4년 9월 28일에 육오안찰사(陸奥按察使) 가미쓰케노 히로히토(上毛野広人)가 살해된 다음날 다지히노 아가타모리가 지절정이장군으로 임명되었다.

[168]

문서

기노 고사미의 경우는 엔랴쿠 7년 6월에 임명되었는데 《속일본기》에는 「정동대사」(征東大使), 《일본기략》(日本紀略)에서는 「정동장군」(征東将軍)으로 되어 있다.

[169]

문서

장군의 명칭은 기록상 통일되어 있지는 않다. 예를 들어 후지와라노 우마카이(藤原宇合)의 경우 임명될 때는 「지절장군」(持節将軍)이었는데 수도로 돌아올 때는 「정이지절대사」(征夷持節大使)로 되어 있다.

[170]

문서

「정동대사」로써 따로 후지와라노 쓰구나와(藤原継縄)나 후지와라노 고쿠로마로(藤原小黒麻呂) 등이 임명된 사례도 존재한다.

[171]

문서

다른 정동 ・ 정이 장군은 대대로 천황보다 절도를 받고 전권을 위임받았으나, 와타마로의 경우는 절도를 하사받지 않았다.

[172]

서적

[173]

서적

[174]

서적

[175]

서적

다이카 개신과 가마쿠라 막부의 성립

소분샤(創文社)

[176]

서적

(제목 없음)

(출판사 없음)

1987

[177]

서적

산괴기(山槐記), 황량기(荒涼記) 발췌

(날짜 없음)

[178]

서적

(제목 없음)

2004

[179]

서적

(제목 없음)

2005

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com