응고화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

응고화는 기억이 시간이 지남에 따라 뇌에 고정되는 과정을 의미하며, 1892년 독일 연구자 게오르크 엘리아스 뮐러와 알폰스 필제커에 의해 "응고화"라는 용어가 처음 사용되었다. 퀸틸리아누스는 이미 고대 로마 시대에 기억의 응고화에 대한 아이디어를 언급했으며, 20세기에는 헨리 몰라이슨의 사례를 통해 기억 상실증과 해마의 관련성이 밝혀지면서 기억 응고화 연구가 활발히 진행되었다. 기억 응고화에는 시냅스 응고화와 시스템 응고화의 두 가지 유형이 있으며, 시냅스 응고화는 빠른 속도로, 시스템 응고화는 느린 속도로 진행된다. 감정, 스트레스, 수면 등 다양한 요인이 기억 응고화에 영향을 미치며, 최근에는 재응고화라는 개념을 통해 기억의 가변성과 치료적 가능성을 탐구하는 연구가 진행되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 신경과학의 미해결 문제 - 의사결정

의사결정은 특정 결과를 위해 여러 선택지 중 하나를 고르는 과정으로, 불확실성, 인지적 편향, 구조에 따라 분류되며, 합리적, 비합리적 접근과 개인 및 집단 역학의 영향을 받고, 효과적인 의사결정을 위해 객관적인 정보와 인지적 편향 인식이 중요하며, 인공지능 발전으로 윤리적 논의가 필요하다. - 신경과학의 미해결 문제 - 알츠하이머병

알츠하이머병은 뇌의 아밀로이드 플라크와 신경원섬유 엉킴 축적을 특징으로 하는 진행성 신경퇴행성 질환으로, 인지 기능 저하, 일상생활 기능 장애, 기억 상실, 언어 장애 등을 동반하며 완치법은 없지만 증상 완화 치료와 관리가 중요하다. - 기억 과정 - 신경가소성

신경가소성은 뇌의 구조와 기능이 경험, 학습, 손상에 따라 변화하는 능력이며, 시냅스 가소성, 구조적 가소성으로 나뉘어 뇌졸중, 학습 장애 등의 치료와 재활, 명상, 예술 활동 등 다양한 분야에 응용된다. - 기억 과정 - 스티븐 윌트셔

스티븐 윌트셔는 자폐증을 가진 영국의 예술가로, 한 번 본 도시의 풍경을 기억만으로 상세하게 그려내는 능력을 가지고 있으며, 세계 각 도시의 파노라마를 그려 전시했다.

2. 역사

기억 응고화는 고대 로마의 유명한 수사학 교사인 퀸틸리아누스의 저술에서 처음 언급되었다. 그는 "단 하룻밤의 간격이 기억의 강도를 크게 증가시킨다는 기묘한 사실"을 언급하며, 기억 능력이 "그 사이에 개입하는 시간 동안 숙성되고 성육되는 과정을 거친다"는 가능성을 제시했다.[1] 응고화 과정은 1882년 테오둘-아르망 리보의 퇴행 법칙으로 설명된 임상 데이터를 기반으로 제안되었는데, "점진적인 파괴는 불안정한 것에서 안정적인 것으로 점진적으로 진행된다"는 내용을 담고 있다.[1] 이 아이디어는 몇 년 후 윌리엄 H. 번햄이 실험 심리학과 신경학의 연구 결과를 통합한 기억 상실증에 대한 논문에서 더 자세히 설명되었다.[1]

"응고화"라는 용어는 1892년부터 1900년 사이에 수행된 연구에서 기억이 고정되는 데 시간이 걸린다는 개념을 재발견한 독일 연구자 게오르크 엘리아스 뮐러와 알폰스 필제커에 의해 만들어졌다.[1] 이들은 새로운 정보가 이전 정보가 응고화될 충분한 시간이 지나지 않으면 이전에 학습한 정보를 방해할 수 있다는 사실을 발견하고 보존-응고화 가설을 제안했다.[3] 이는 새로운 기억은 본질적으로 불안정하지만 시간이 지남에 따라 굳어진다는 제안으로 이어졌다.[3]

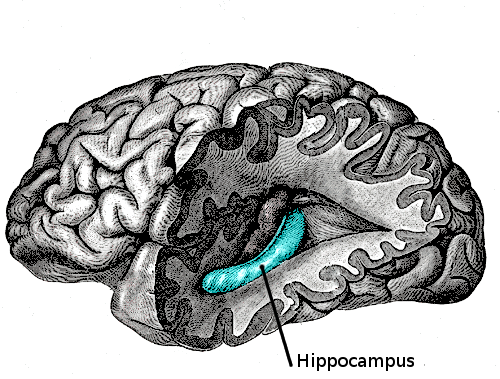

1960년대와 1970년대에 전향성 기억 상실증에 대한 체계적인 연구가 시작되었다. 과거 H.M. 환자로 알려진 헨리 몰라이슨의 사례는 기억 상실증과 해마 제거와 관련하여 기억 연구의 랜드마크가 되었으며, 병변과 기억에 미치는 영향에 대한 연구에 대한 엄청난 관심을 불러일으켰다.[4] 몰라이슨은 간질 증상을 완화하기 위해 양측 내측 측두엽 분절 절제술을 받은 후 기억 손상을 겪기 시작했다. 몰라이슨은 새로 학습한 정보를 인코딩하고 응고화하는 능력을 잃었고, 연구자들은 내측 측두엽(MTL)이 이 과정에 관련된 중요한 구조라고 결론지었다.[4] 몰라이슨은 또한 수술 전 약 3년의 기간에 걸친 역행성 기억 상실증의 징후를 보였으며, 이는 최대 몇 년 전의 최근에 습득한 기억이 다른 뇌 영역으로 응고화되기 전에 MTL에 남아 있을 수 있음을 시사했다.[5] MTL 절제술을 받은 다른 환자에 대한 연구는 기억 손상의 정도와 MTL 제거 범위 사이에 긍정적인 관계가 있음을 보여주었으며, 이는 MTL의 응고 특성에 시간적 구배가 있음을 나타낸다.[4]

이러한 연구와 함께 느린 응고에 중요한 뇌 기질을 식별하기 위한 노력으로 인간 기억 상실증의 동물 모델이 만들어졌다. 한편, 선택된 뇌 영역에 대한 신경정신약리학 연구는 빠른 응고에 관여할 수 있는 분자에 대한 조명을 시작했다.[1] 최근 수십 년 동안 세포 준비, 분자 생물학 및 신경유전학의 발전은 응고화 연구에 혁명을 일으켰다. 이를 뒷받침하는 것은 새로운 기억이 습득된 후 시간이 지남에 따라 뇌 영역의 활동이 변화한다는 것을 밝혀낸 인간의 기능적 뇌 활동 연구이다.[4] 이러한 변화는 기억이 인코딩된 후 불과 몇 시간 만에 발생할 수 있으며, 이는 뇌에 표현되는 기억의 재구성에 시간 차원이 있음을 시사한다.[3]

2. 1. 초기 연구

기억 응고화는 고대 로마의 유명한 수사학 교사인 퀸틸리아누스의 저술에서 처음 언급되었다. 그는 "단 하룻밤의 간격이 기억의 강도를 크게 증가시킨다는 기묘한 사실"을 언급하며, 기억 능력이 "그 사이에 개입하는 시간 동안 숙성되고 성숙되는 과정을 거친다"는 가능성을 제시했다.[1] 응고화 과정은 1882년 테오둘-아르망 리보의 퇴행 법칙으로 설명된 임상 데이터를 기반으로 제안되었는데, "점진적인 파괴는 불안정한 것에서 안정적인 것으로 점진적으로 진행된다"는 내용을 담고 있다.[1] 이 아이디어는 몇 년 후 윌리엄 H. 번햄이 실험 심리학과 신경학의 연구 결과를 통합한 기억 상실증에 대한 논문에서 더 자세히 설명되었다.[1]"응고화"라는 용어는 1892년부터 1900년 사이에 수행된 연구에서 기억이 고정되는 데 시간이 걸린다는 개념을 재발견한 독일 연구자 게오르크 엘리아스 뮐러와 알폰스 필제커에 의해 만들어졌다.[1] 이들은 새로운 정보가 이전 정보가 응고화될 충분한 시간이 지나지 않으면 이전에 학습한 정보를 방해할 수 있다는 사실을 발견하고 보존-응고화 가설을 제안했다.[3] 이는 새로운 기억은 본질적으로 불안정하지만 시간이 지남에 따라 굳어진다는 제안으로 이어졌다.[3]

1960년대와 1970년대에 전향성 기억 상실증에 대한 체계적인 연구가 시작되었다. 과거 H.M. 환자로 알려진 헨리 몰라이슨의 사례는 기억 상실증과 해마 제거와 관련하여 기억 연구의 랜드마크가 되었으며, 병변과 기억에 미치는 영향에 대한 연구에 대한 엄청난 관심을 불러일으켰다.[4] 몰라이슨은 간질 증상을 완화하기 위해 양측 내측 측두엽 분절 절제술을 받은 후 기억 손상을 겪기 시작했다. 몰라이슨은 새로 학습한 정보를 인코딩하고 응고화하는 능력을 잃었고, 연구자들은 내측 측두엽(MTL)이 이 과정에 관련된 중요한 구조라고 결론지었다.[4] 몰라이슨은 또한 수술 전 약 3년의 기간에 걸친 역행성 기억 상실증의 징후를 보였으며, 이는 최대 몇 년 전의 최근에 습득한 기억이 다른 뇌 영역으로 응고화되기 전에 MTL에 남아 있을 수 있음을 시사했다.[5] MTL 절제술을 받은 다른 환자에 대한 연구는 기억 손상의 정도와 MTL 제거 범위 사이에 긍정적인 관계가 있음을 보여주었으며, 이는 MTL의 응고 특성에 시간적 구배가 있음을 나타낸다.[4]

이러한 연구와 함께 느린 응고에 중요한 뇌 기질을 식별하기 위한 노력으로 인간 기억 상실증의 동물 모델이 만들어졌다. 한편, 선택된 뇌 영역에 대한 신경정신약리학 연구는 빠른 응고에 관여할 수 있는 분자에 대한 조명을 시작했다.[1] 최근 수십 년 동안 세포 준비, 분자 생물학 및 신경유전학의 발전은 응고화 연구에 혁명을 일으켰다. 이를 뒷받침하는 것은 새로운 기억이 습득된 후 시간이 지남에 따라 뇌 영역의 활동이 변화한다는 것을 밝혀낸 인간의 기능적 뇌 활동 연구이다.[4] 이러한 변화는 기억이 인코딩된 후 불과 몇 시간 만에 발생할 수 있으며, 이는 뇌에 표현되는 기억의 재구성에 시간 차원이 있음을 시사한다.[3]

2. 2. 20세기 연구: H.M. 사례

기억 응고화는 고대 로마의 수사학 교사인 퀸틸리아누스가 처음 언급했으며, 그는 "단 하룻밤의 간격이 기억의 강도를 크게 증가시킨다"고 언급했다.[1] 응고화 과정은 1882년 테오둘-아르망 리보의 퇴행 법칙으로 설명되었고,[1] "응고화"라는 용어는 독일 연구자 게오르크 엘리아스 뮐러와 알폰스 필제커가 기억이 고정되는 데 시간이 걸린다는 개념을 재발견하면서 만들어졌다.[1] 이들은 새로운 정보가 이전 정보가 응고화될 시간을 방해할 수 있다는 사실을 발견하고 보존-응고화 가설을 제안했다.[3]1960년대와 1970년대에 전향성 기억 상실증에 대한 체계적인 연구가 시작되면서, 과거 H.M. 환자로 알려진 헨리 몰라이슨의 사례는 기억 연구의 랜드마크가 되었다.[4] 몰라이슨은 간질 증상 완화를 위해 양측 내측 측두엽 분절 절제술을 받은 후 기억 손상을 겪었다.[4] 연구자들은 내측 측두엽 (MTL)이 정보 인코딩 및 응고화 과정에 관련된 중요한 구조라고 결론지었다.[4] 몰라이슨은 수술 전 약 3년의 기간에 걸친 역행성 기억 상실증 징후도 보였는데, 이는 최근에 습득한 기억이 다른 뇌 영역으로 응고화되기 전에 MTL에 남아 있을 수 있음을 시사한다.[5] MTL 절제술을 받은 다른 환자에 대한 연구는 기억 손상의 정도와 MTL 제거 범위 사이에 긍정적인 관계가 있음을 보여주었다.[4]

이러한 연구와 함께 느린 응고에 중요한 뇌 기질을 식별하기 위한 노력이 진행되었고, 선택된 뇌 영역에 대한 신경정신약리학 연구는 빠른 응고에 관여할 수 있는 분자를 밝혀냈다.[1] 최근 수십 년 동안 세포 준비, 분자 생물학 및 신경유전학의 발전은 응고화 연구에 혁명을 일으켰다.[4]

3. 시냅스 응고화

시냅스 응고화는 모든 종과 장기 기억 과제에서 나타나는 기억 응고화의 한 형태이다. 장기 기억은 시냅스 응고화와 관련하여 논의될 때, 통상적으로 최소 24시간 이상 지속되는 기억이라고 한다.[1] 시냅스 응고화는 시스템 응고화(완료하는 데 몇 주, 몇 달, 심지어 몇 년이 걸린다고 가정한다[6])보다 더 빠르게 이루어진다. 시냅스 응고화가 기억 부호화 또는 학습 후 수분에서 수 시간 내에 이루어진다는 증거가 있다(예: 금붕어에서 나타남).[1] 따라서 '빠른' 유형의 응고화로 간주된다. '초기 응고화'라고도 한다.[7] 훈련 후 6시간 이내에 기억은 시냅스 응고화와 장기 기억 형성을 방해하는 간섭에 영향을 받지 않게 된다. 후기 LTP[2], 가장 잘 이해되는 시냅스 가소성의 오래 지속되는 형태는 시냅스 응고화의 근본적인 세포 과정으로 여겨진다.

=== 장기 강화 (LTP) ===

장기 기억 강화(LTP)는 시냅스 전달의 장기적인 강화로 생각할 수 있으며,[8] 분에서 며칠까지 지속되는 신경 전달 물질 생산 및 수용체 감수성의 증가를 유발하는 것으로 알려져 있다.[8] LTP 과정은 시냅스 가소성 및 시냅스 강도 증가의 기여 요인으로 간주되며, 이는 기억 형성을 뒷받침하는 것으로 제시된다. LTP는 또한 뇌 영역 내에서 기억을 유지하는 측면에서 중요한 메커니즘으로 간주되며,[9] 따라서 학습과 관련이 있는 것으로 생각된다.[8] LTP가 쥐의 파블로프식 공포 조건화에 매우 중요하다는 강력한 증거가 있으며, 이는 포유류의 학습과 기억을 매개한다는 것을 시사한다. 특히, NMDA 수용체 수용체 길항제는 LTP와 공포 조건화의 유도를 모두 차단하는 것으로 보이며, 공포 조건화는 LTP를 유발하는 편도체 시냅스 전달을 증가시킨다.[10]

=== 간격 효과 ===

분산 학습은 기억 응고, 특히 관계 기억을 향상시키는 것으로 밝혀졌다. 실험 결과에 따르면 24시간에 걸쳐 학습을 분산시키면 집중 학습에 비해 망각률이 감소하고 관계 기억 응고가 향상된다. 시냅스 응고의 맥락에서 해석할 때, 시냅스 강화 메커니즘은 단백질 합성이 일어나 장기 기억을 강화할 수 있도록 기억 재활성화 간격에 의존할 수 있다.[11]

이 효과를 보여주는 한 연구는 1984년 Smith와 Rothkopf에 의해 수행되었다.[12] 이 실험에서 피험자들은 기억력 유지 및 학습을 테스트하기 위해 세 그룹으로 분류되었다. 각 그룹은 동일한 8시간 통계 수업을 받았지만, 한 그룹은 하루 만에, 다른 그룹은 4일에 걸쳐 한 방에서, 마지막 그룹은 4일에 걸쳐 다른 방에서 수업을 받았다. 피험자들은 5일 후에 완전히 새로운 환경에서 시험을 보았다. 실험 결과는 수업을 4일에 걸쳐 듣는 것이 한 번에 집중적으로 듣는 것보다 훨씬 효과적이었다. 4일에 걸쳐 다른 방에서 수업을 들은 그룹이 최종 기억력 유지 시험에서 모든 그룹 중 가장 좋은 성적을 거두었다.[12] 이는 학습 세션을 분산시키고 다양한 환경에서 공부하는 것이 뇌가 새로운 정보에 의해 방해받지 않고 정보를 통합할 시간을 제공하므로 기억력 유지에 도움이 된다는 것을 보여준다. 간격의 이점은 Reder와 Anderson(1982)의 이전 연구에서도 나타났으며, 유사한 결과를 얻어 간격 효과의 관련성과 학습에 미치는 영향을 확인했다.[13][14]

=== 단백질 합성의 역할 ===

단백질 합성은 새로운 기억 형성에 중요한 역할을 한다. 연구에 따르면 단백질 합성 억제제를 학습 후 투여하면 기억이 약화되는데, 이는 기억 응고에 단백질 합성이 필요함을 시사한다. 또한, 단백질 합성 억제제의 영향이 LTP를 억제한다는 보고도 있다. 그러나 다른 연구 결과에서는 단백질 합성이 기억 응고에 실제로 필수적이지 않을 수 있다고 나타났는데, 방대한 양의 단백질 합성 억제에도 기억 형성이 유지될 수 있다는 사실이 밝혀졌기 때문이다. 이는 기억 응고에 단백질 합성이 필요하다는 기준이 무조건적인 것은 아님을 시사한다.

3. 1. 장기 강화 (LTP)

장기 기억 강화(LTP)는 시냅스 전달의 장기적인 강화로 생각할 수 있으며,[8] 분에서 며칠까지 지속되는 신경 전달 물질 생산 및 수용체 감수성의 증가를 유발하는 것으로 알려져 있다.[8] LTP 과정은 시냅스 가소성 및 시냅스 강도 증가의 기여 요인으로 간주되며, 이는 기억 형성을 뒷받침하는 것으로 제시된다. LTP는 또한 뇌 영역 내에서 기억을 유지하는 측면에서 중요한 메커니즘으로 간주되며,[9] 따라서 학습과 관련이 있는 것으로 생각된다.[8] LTP가 쥐의 파블로프식 공포 조건화에 매우 중요하다는 강력한 증거가 있으며, 이는 포유류의 학습과 기억을 매개한다는 것을 시사한다. 특히, NMDA 수용체 수용체 길항제는 LTP와 공포 조건화의 유도를 모두 차단하는 것으로 보이며, 공포 조건화는 LTP를 유발하는 편도체 시냅스 전달을 증가시킨다.[10]3. 2. 간격 효과

분산 학습은 기억 응고, 특히 관계 기억을 향상시키는 것으로 밝혀졌다. 실험 결과에 따르면 24시간에 걸쳐 학습을 분산시키면 집중 학습에 비해 망각률이 감소하고 관계 기억 응고가 향상된다. 시냅스 응고의 맥락에서 해석할 때, 시냅스 강화 메커니즘은 단백질 합성이 일어나 장기 기억을 강화할 수 있도록 기억 재활성화 간격에 의존할 수 있다.[11]이 효과를 보여주는 한 연구는 1984년 Smith와 Rothkopf에 의해 수행되었다.[12] 이 실험에서 피험자들은 기억력 유지 및 학습을 테스트하기 위해 세 그룹으로 분류되었다. 각 그룹은 동일한 8시간 통계 수업을 받았지만, 한 그룹은 하루 만에, 다른 그룹은 4일에 걸쳐 한 방에서, 마지막 그룹은 4일에 걸쳐 다른 방에서 수업을 받았다. 피험자들은 5일 후에 완전히 새로운 환경에서 시험을 보았다. 실험 결과는 수업을 4일에 걸쳐 듣는 것이 한 번에 집중적으로 듣는 것보다 훨씬 효과적이었다. 4일에 걸쳐 다른 방에서 수업을 들은 그룹이 최종 기억력 유지 시험에서 모든 그룹 중 가장 좋은 성적을 거두었다.[12] 이는 학습 세션을 분산시키고 다양한 환경에서 공부하는 것이 뇌가 새로운 정보에 의해 방해받지 않고 정보를 통합할 시간을 제공하므로 기억력 유지에 도움이 된다는 것을 보여준다. 간격의 이점은 Reder와 Anderson(1982)의 이전 연구에서도 나타났으며, 유사한 결과를 얻어 간격 효과의 관련성과 학습에 미치는 영향을 확인했다.[13][14]

3. 3. 단백질 합성의 역할

단백질 합성은 새로운 기억 형성에 중요한 역할을 한다. 연구에 따르면 단백질 합성 억제제를 학습 후 투여하면 기억이 약화되는데, 이는 기억 응고에 단백질 합성이 필요함을 시사한다. 또한, 단백질 합성 억제제의 영향이 LTP를 억제한다는 보고도 있다. 그러나 다른 연구 결과에서는 단백질 합성이 기억 응고에 실제로 필수적이지 않을 수 있다고 나타났는데, 방대한 양의 단백질 합성 억제에도 기억 형성이 유지될 수 있다는 사실이 밝혀졌기 때문이다. 이는 기억 응고에 단백질 합성이 필요하다는 기준이 무조건적인 것은 아님을 시사한다.4. 시스템 응고화

시스템 통합은 기억 통합의 두 번째 형태이다. 이는 기억이 처음 부호화되는 해마 영역의 기억이 보다 영구적인 형태의 저장을 위해 신피질로 이동하는 재구성 과정이다.[6][16] 시스템 통합은 새로운 정보가 기억으로 안정화되기까지 단 몇 분에서 몇 시간밖에 걸리지 않는 시냅스 통합과는 달리, 인간에게서 완전히 형성되기까지 10년에서 20년이 걸릴 수 있는 느린 역동적인 과정이다.[16]

==== 표준 모델 ====

시냅스 응고화의 표준 모델은 시냅스 단백질 생합성과 막 전위의 변화가 신호 전달 세포 내 전달 연쇄 반응의 활성화를 통해 달성된다고 제안한다. 이러한 분자 연쇄 반응은 전사 인자를 유발하여 유전자 발현의 변화를 이끈다. 유전자 발현의 결과는 시냅스 단백질의 지속적인 변화와 시냅스 리모델링 및 성장을 야기한다. 학습 직후 짧은 시간 내에 분자 연쇄 반응, 전사 인자와 즉시 초기 유전자의 발현 및 과정은 방해를 받기 쉽다. 특정 약물, 항체 및 심한 물리적 외상으로 인한 방해는 시냅스 응고화의 효과를 차단할 수 있다.[1]

시스템 응고화의 표준 모델은 스콰이어와 알바레즈(1995)에 의해 요약되었으며,[17] 새로운 정보가 처음 부호화되고 등록될 때, 이러한 새로운 자극에 대한 기억은 해마와 피질 영역 모두에 유지된다고 설명한다.[18] 이후 해마에 저장된 이 정보의 표현은 명시적 (의식적) 회상 또는 암묵적 (무의식적) 회상에서 활성화되는데, 이는 수면과 '오프라인' 과정에서 나타난다.[1]

기억은 초기 학습 후 최대 1주일 동안 해마에 유지되며, 해마 의존적 단계를 나타낸다.[18] 이 단계에서 해마는 피질에게 정보에 대해 점점 더 많은 것을 '가르치고' 있으며, 정보가 회상될 때 피질-피질 연결을 강화하여 기억을 해마 비의존적으로 만든다.[1] 따라서 초기 훈련 경험으로부터 1주일 이상이 지나면, 기억은 천천히 신피질로 이전되어 영구적으로 저장된다.[1] 이 관점에서 해마는 시냅스가 빠르게 변할 수 있는 반면, 신피질 시냅스는 시간이 지남에 따라 변화하기 때문에, 일시적으로 기억을 저장하는 역할을 수행할 수 있다.[17] 따라서 응고화는 해마가 신피질을 지속적으로 활성화시켜 둘 사이의 강력한 연결을 이끌어내는 과정이다. 해마는 일시적으로만 기억을 지원할 수 있기 때문에, 남은 활성은 영구적으로 기억을 지원할 수 있는 신피질에서만 관찰된다. 스콰이어와 알바레즈는 역행성 기억 상실증 환자의 시간 경과에 따른 기억 손실의 특징을, 신피질 내에 연결이 형성되면 더 이상 해마가 필요하지 않다는 개념의 지지 증거로 삼았지만, 이 과정은 역동적이며 수년에 걸쳐 진행된다.

스콰이어와 알바레즈는 또한 MTL 구조가 기억의 초기 부호화에 관여하는 여러 피질 영역에 대한 결합 영역을 제공함으로써 신피질 내 기억의 응고화에 역할을 한다는 아이디어를 제시했다.[17] 이러한 의미에서 MTL은 기억을 구성하는 다양한 지각적 입력을 위한 중계소 역할을 하며, 이를 전체 사건으로 저장한다. 이것이 발생한 후 MTL은 기억의 영구적인 표현을 제공하기 위해 정보를 신피질로 전달한다.

==== 다중 흔적 이론 (Multiple Trace Theory, MTT) ====

다중 흔적 이론(MTT)은 의미 기억과 일화 기억의 구분을 바탕으로 하며, 해마 의존성과 관련하여 표준 모델의 인식된 단점을 해결한다. MTT는 해마가 항상 일화 기억의 검색 및 저장에 관여한다고 주장한다.[19] 일화 기억의 저장 중에 부호화된 기본 정보를 포함한 의미 기억은 응고화 과정에서 신피질과 같은 해마 시스템과 별개의 구조에서 확립될 수 있다고 생각된다.[19] 따라서 적절한 해마 기능이 일화 기억의 유지 및 검색에 필요하지만, 의미 기억의 부호화 및 사용 중에는 덜 필요하다. 기억이 오래될수록 해마와 신피질 사이에는 장기적인 상호 작용이 발생하며, 이는 해마와는 별개의 구조 내에 기억의 측면을 확립하는 결과를 낳는다.[19] 따라서 MTT는 일화 기억과 의미 기억 모두 해마에 의존하며, 후자는 응고화 과정에서 해마로부터 어느 정도 독립된다고 명시한다.[19]

MTT와 표준 모델 사이의 중요한 차이점은 표준 모델은 모든 기억이 수년 후에 해마로부터 독립된다고 제안한다는 것이다. 그러나 나델(Nadel)과 모스코비치(Moscovitch)는 해마가 모든 원격 자전적 기억의 나이에 관계없이 기억 회상에 관여한다는 것을 보여주었다.[19] 그들이 결과를 해석하면서 제시하는 중요한 점은 회상된 기억이 실험 날짜로부터 45년이나 오래된 것이었음에도 불구하고 해마의 활성화가 동일하게 강했다는 것이다.[19] 이 점은 해마가 새로운 사건의 부호화에 끊임없이 관여하고 있으며, 이로 인한 활성화를 기준 측정값을 사용하여 분리하기 어렵다는 사실에 의해 복잡해진다.[19] 이 때문에, 먼 기억의 검색 중 해마의 활성화는 단순히 피험자가 연구를 사건으로 부호화하는 것의 부산물일 수 있다.[19]

==== 비판 ====

Haist, Gore, 그리고 Mao는 표준적인 관점과 비교하여 MTT를 검증하기 위해 해마 내의 응고화의 시간적 특성을 조사하고자 했다.[20] 그들은 해마가 몇 년이 지난 후에는 먼 기억의 회상에 실질적으로 기여하지 않는다는 것을 발견했다. 그들은 기능적 자기 공명 영상법의 발달로 인해 해마와 내후피질 간의 구분을 개선할 수 있었으며, 이를 통해 먼 기억 검색으로부터의 활성이 더 오래 지속된다고 주장한다.[20]

또한, 그들은 정확성이 확인될 수 없는 기억을 검사에 사용하는 것을 비판했다.[20] 마지막으로, 그들은 스캐너에서의 초기 인터뷰가 인코딩 이벤트 역할을 했으며, 이로 인해 최근 기억과 먼 기억 간의 차이가 모호해졌다고 말한다.[20]

==== 의미 기억과 일화 기억 ====

나델과 모스코비치는 기억 응고화에 관여하는 구조와 시스템을 연구할 때, 의미 기억과 일화 기억은 서로 다른 두 개의 기억 시스템에 의존하므로 구분해야 한다고 주장했다. 일화적 정보가 인코딩될 때 기억의 의미적 측면 또한 함께 인코딩되며, 이는 기억 상실 환자에게서 나타나는 다양한 기억 손실 기울기를 설명하는 것으로 제시되었다. 해마 손상으로 인한 기억 상실 환자들은 기억의 흔적을 보이는데, 이는 기억이 해마 시스템과는 별도로 유지된다는 것을 시사하기 때문에 표준 모델을 뒷받침하는 근거로 사용되었다. 나델과 모스코비치는 이러한 유지된 기억들이 경험의 풍부함을 잃고 시간이 지남에 따라 의미화된, 비개인적인 사건으로 존재한다고 주장한다. 그들은 대신 이것이 일화 기억은 해마 시스템에 크게 의존하지만, 의미 기억은 뇌의 다른 영역에서 형성될 수 있으며 해마 손상 후에도 살아남을 수 있다는 그들의 개념을 뒷받침한다고 제안한다.

==== 서술 기억과 절차 기억 ====

학습은 서술적 지식과 절차적 지식의 두 가지 형태로 구분될 수 있다. 서술적 정보는 사실, 에피소드, 목록의 의식적 회상을 포함하며, 이는 사건의 의미적 및 에피소드적 정보의 인코딩을 포함하므로 일반적으로 내측 측두엽 및 해마 시스템과 관련하여 저장된다.[21] 그러나 절차적 지식은 주로 뇌의 운동 영역에 의존하기 때문에 이 시스템과 별개로 기능한다고 한다.[21] 절차적 지식의 암묵적 특성으로 인해 정보가 있다는 의식적 인지 없이 존재할 수 있다. 기억상실 환자는 과제에 대해 훈련받을 수 있는 능력을 유지하고 훈련이 있었는지 환자가 알지 못하는 상태에서도 학습을 보여주었다.[21] 이는 두 가지 형태의 기억 간의 분리를 보여주며, 한 형태가 다른 형태 없이 존재할 수 있다는 사실은 별도의 메커니즘이 응고에 관여한다는 것을 시사한다. 스콰이어(Squire)는 절차적 지식이 어떤 경우에는 추체외로 운동 시스템에 의해 응고된다고 제안했다.[21] 스콰이어는 기억상실 환자에게서 특정 운동, 지각 및 인지 기술의 온전한 학습이 유지될 수 있음을 보여주었다.[21] 또한 환자가 발생한 훈련 세션을 의식적으로 회상할 수 없는 상태에서도 프라이밍 효과의 영향을 받는 능력을 유지한다.[21]

4. 1. 표준 모델

시냅스 응고화의 표준 모델은 시냅스 단백질 생합성과 막 전위의 변화가 신호 전달 세포 내 전달 연쇄 반응의 활성화를 통해 달성된다고 제안한다. 이러한 분자 연쇄 반응은 전사 인자를 유발하여 유전자 발현의 변화를 이끈다. 유전자 발현의 결과는 시냅스 단백질의 지속적인 변화와 시냅스 리모델링 및 성장을 야기한다. 학습 직후 짧은 시간 내에 분자 연쇄 반응, 전사 인자와 즉시 초기 유전자의 발현 및 과정은 방해를 받기 쉽다. 특정 약물, 항체 및 심한 물리적 외상으로 인한 방해는 시냅스 응고화의 효과를 차단할 수 있다.[1]시스템 응고화의 표준 모델은 스콰이어와 알바레즈(1995)에 의해 요약되었으며,[17] 새로운 정보가 처음 부호화되고 등록될 때, 이러한 새로운 자극에 대한 기억은 해마와 피질 영역 모두에 유지된다고 설명한다.[18] 이후 해마에 저장된 이 정보의 표현은 명시적 (의식적) 회상 또는 암묵적 (무의식적) 회상에서 활성화되는데, 이는 수면과 '오프라인' 과정에서 나타난다.[1]

기억은 초기 학습 후 최대 1주일 동안 해마에 유지되며, 해마 의존적 단계를 나타낸다.[18] 이 단계에서 해마는 피질에게 정보에 대해 점점 더 많은 것을 '가르치고' 있으며, 정보가 회상될 때 피질-피질 연결을 강화하여 기억을 해마 비의존적으로 만든다.[1] 따라서 초기 훈련 경험으로부터 1주일 이상이 지나면, 기억은 천천히 신피질로 이전되어 영구적으로 저장된다.[1] 이 관점에서 해마는 시냅스가 빠르게 변할 수 있는 반면, 신피질 시냅스는 시간이 지남에 따라 변화하기 때문에, 일시적으로 기억을 저장하는 역할을 수행할 수 있다.[17] 따라서 응고화는 해마가 신피질을 지속적으로 활성화시켜 둘 사이의 강력한 연결을 이끌어내는 과정이다. 해마는 일시적으로만 기억을 지원할 수 있기 때문에, 남은 활성은 영구적으로 기억을 지원할 수 있는 신피질에서만 관찰된다. 스콰이어와 알바레즈는 역행성 기억 상실증 환자의 시간 경과에 따른 기억 손실의 특징을, 신피질 내에 연결이 형성되면 더 이상 해마가 필요하지 않다는 개념의 지지 증거로 삼았지만, 이 과정은 역동적이며 수년에 걸쳐 진행된다.

스콰이어와 알바레즈는 또한 MTL 구조가 기억의 초기 부호화에 관여하는 여러 피질 영역에 대한 결합 영역을 제공함으로써 신피질 내 기억의 응고화에 역할을 한다는 아이디어를 제시했다.[17] 이러한 의미에서 MTL은 기억을 구성하는 다양한 지각적 입력을 위한 중계소 역할을 하며, 이를 전체 사건으로 저장한다. 이것이 발생한 후 MTL은 기억의 영구적인 표현을 제공하기 위해 정보를 신피질로 전달한다.

4. 2. 다중 흔적 이론 (Multiple Trace Theory, MTT)

다중 흔적 이론(MTT)은 의미 기억과 일화 기억의 구분을 바탕으로 하며, 해마 의존성과 관련하여 표준 모델의 인식된 단점을 해결한다. MTT는 해마가 항상 일화 기억의 검색 및 저장에 관여한다고 주장한다.[19] 일화 기억의 저장 중에 부호화된 기본 정보를 포함한 의미 기억은 응고화 과정에서 신피질과 같은 해마 시스템과 별개의 구조에서 확립될 수 있다고 생각된다.[19] 따라서 적절한 해마 기능이 일화 기억의 유지 및 검색에 필요하지만, 의미 기억의 부호화 및 사용 중에는 덜 필요하다. 기억이 오래될수록 해마와 신피질 사이에는 장기적인 상호 작용이 발생하며, 이는 해마와는 별개의 구조 내에 기억의 측면을 확립하는 결과를 낳는다.[19] 따라서 MTT는 일화 기억과 의미 기억 모두 해마에 의존하며, 후자는 응고화 과정에서 해마로부터 어느 정도 독립된다고 명시한다.[19]MTT와 표준 모델 사이의 중요한 차이점은 표준 모델은 모든 기억이 수년 후에 해마로부터 독립된다고 제안한다는 것이다. 그러나 나델(Nadel)과 모스코비치(Moscovitch)는 해마가 모든 원격 자전적 기억의 나이에 관계없이 기억 회상에 관여한다는 것을 보여주었다.[19] 그들이 결과를 해석하면서 제시하는 중요한 점은 회상된 기억이 실험 날짜로부터 45년이나 오래된 것이었음에도 불구하고 해마의 활성화가 동일하게 강했다는 것이다.[19] 이 점은 해마가 새로운 사건의 부호화에 끊임없이 관여하고 있으며, 이로 인한 활성화를 기준 측정값을 사용하여 분리하기 어렵다는 사실에 의해 복잡해진다.[19] 이 때문에, 먼 기억의 검색 중 해마의 활성화는 단순히 피험자가 연구를 사건으로 부호화하는 것의 부산물일 수 있다.[19]

비판Haist, Gore, 그리고 Mao는 표준적인 관점과 비교하여 MTT를 검증하기 위해 해마 내의 응고화의 시간적 특성을 조사하고자 했다.[20] 그들은 해마가 몇 년이 지난 후에는 먼 기억의 회상에 실질적으로 기여하지 않는다는 것을 발견했다. 그들은 기능적 자기 공명 영상법의 발달로 인해 해마와 내후피질 간의 구분을 개선할 수 있었으며, 이를 통해 먼 기억 검색으로부터의 활성이 더 오래 지속된다고 주장한다.[20]

또한, 그들은 정확성이 확인될 수 없는 기억을 검사에 사용하는 것을 비판했다.[20] 마지막으로, 그들은 스캐너에서의 초기 인터뷰가 인코딩 이벤트 역할을 했으며, 이로 인해 최근 기억과 먼 기억 간의 차이가 모호해졌다고 말한다.[20]

4. 2. 1. 비판

Haist, Gore, 그리고 Mao는 표준적인 관점과 비교하여 MTT를 검증하기 위해 해마 내의 응고화의 시간적 특성을 조사하고자 했다.[20] 그들은 해마가 몇 년이 지난 후에는 먼 기억의 회상에 실질적으로 기여하지 않는다는 것을 발견했다. 그들은 기능적 자기 공명 영상법의 발달로 인해 해마와 내후피질 간의 구분을 개선할 수 있었으며, 이를 통해 먼 기억 검색으로부터의 활성이 더 오래 지속된다고 주장한다.[20]또한, 그들은 정확성이 확인될 수 없는 기억을 검사에 사용하는 것을 비판했다.[20] 마지막으로, 그들은 스캐너에서의 초기 인터뷰가 인코딩 이벤트 역할을 했으며, 이로 인해 최근 기억과 먼 기억 간의 차이가 모호해졌다고 말한다.[20]

4. 3. 의미 기억과 일화 기억

나델과 모스코비치는 기억 응고화에 관여하는 구조와 시스템을 연구할 때, 의미 기억과 일화 기억은 서로 다른 두 개의 기억 시스템에 의존하므로 구분해야 한다고 주장했다. 일화적 정보가 인코딩될 때 기억의 의미적 측면 또한 함께 인코딩되며, 이는 기억 상실 환자에게서 나타나는 다양한 기억 손실 기울기를 설명하는 것으로 제시되었다. 해마 손상으로 인한 기억 상실 환자들은 기억의 흔적을 보이는데, 이는 기억이 해마 시스템과는 별도로 유지된다는 것을 시사하기 때문에 표준 모델을 뒷받침하는 근거로 사용되었다. 나델과 모스코비치는 이러한 유지된 기억들이 경험의 풍부함을 잃고 시간이 지남에 따라 의미화된, 비개인적인 사건으로 존재한다고 주장한다. 그들은 대신 이것이 일화 기억은 해마 시스템에 크게 의존하지만, 의미 기억은 뇌의 다른 영역에서 형성될 수 있으며 해마 손상 후에도 살아남을 수 있다는 그들의 개념을 뒷받침한다고 제안한다.4. 4. 서술 기억과 절차 기억

학습은 서술적 지식과 절차적 지식의 두 가지 형태로 구분될 수 있다. 서술적 정보는 사실, 에피소드, 목록의 의식적 회상을 포함하며, 이는 사건의 의미적 및 에피소드적 정보의 인코딩을 포함하므로 일반적으로 내측 측두엽 및 해마 시스템과 관련하여 저장된다.[21] 그러나 절차적 지식은 주로 뇌의 운동 영역에 의존하기 때문에 이 시스템과 별개로 기능한다고 한다.[21] 절차적 지식의 암묵적 특성으로 인해 정보가 있다는 의식적 인지 없이 존재할 수 있다. 기억상실 환자는 과제에 대해 훈련받을 수 있는 능력을 유지하고 훈련이 있었는지 환자가 알지 못하는 상태에서도 학습을 보여주었다.[21] 이는 두 가지 형태의 기억 간의 분리를 보여주며, 한 형태가 다른 형태 없이 존재할 수 있다는 사실은 별도의 메커니즘이 응고에 관여한다는 것을 시사한다. 스콰이어(Squire)는 절차적 지식이 어떤 경우에는 추체외로 운동 시스템에 의해 응고된다고 제안했다.[21] 스콰이어는 기억상실 환자에게서 특정 운동, 지각 및 인지 기술의 온전한 학습이 유지될 수 있음을 보여주었다.[21] 또한 환자가 발생한 훈련 세션을 의식적으로 회상할 수 없는 상태에서도 프라이밍 효과의 영향을 받는 능력을 유지한다.[21]5. 감정 및 스트레스와 기억 응고화

편도체, 특히 기저외측 편도체(BLA)는 중요한 경험의 부호화에 관여하며 기억에 남는 사건과 직접적으로 관련되어 있다.[3] 광범위한 증거에 따르면 에피네프린과 같은 스트레스 호르몬이 새로운 기억을 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 이것이 스트레스가 많은 기억이 생생하게 회상되는 이유이다.[22] Gold와 van Buskirk의 연구는 훈련 기간 후 대상에게 에피네프린을 주사하면 작업 관련 기억의 장기적인 유지력이 더 커진다는 것을 보여주면서 이러한 관계에 대한 초기 증거를 제공했다.[23][24] 이 연구는 또한 주사된 에피네프린의 수준이 유지 수준과 관련이 있어 기억의 스트레스나 감정 수준이 유지 수준에 영향을 미친다는 증거를 제공했다. 에피네프린은 편도체를 활성화시켜 기억 강화에 영향을 미치는 것으로 보이며, 연구에 따르면 길항제를 주사하기 전에 아드레날린 수용체의 베타 아드레날린 수용체를 주입하면 이전에 보았던 기억 효과의 유지를 차단한다.[25][26] 이는 베타 아드레날린 수용체 작용제가 기억 강화의 강화에 반대 효과를 미친다는 사실로 뒷받침된다.[25][26]

BLA는 기억 강화에 적극적으로 관여하는 것으로 생각되며 스트레스 호르몬의 영향을 강하게 받아 활성도가 증가하고 기억 유지력이 증가한다.[22] BLA는 그 후 해마로 투사되어 기억을 강화한다.[3] 이 관계는 Packard와 Chen이 연구했는데, 그들은 글루탐산을 해마에 투여했을 때 음식 보상 미로 과제에서 강화된 강화가 관찰되었다는 것을 발견했다.[27] 리도카인을 사용하여 편도체를 비활성화했을 때에도 반대 효과가 관찰되었다.[27] 연구는 편도체가 스트레스 호르몬과의 영향과 기억 강화와 관련된 다른 뇌 영역으로의 투사를 통해 기억의 강화를 유발하는 것으로 보인다.[3]

6. 수면과 기억 응고화

급속 안구 운동(REM) 수면은 인간의 하룻밤 학습에서 해마와 피질 영역에 정보를 확립함으로써 중요한 개념으로 여겨져 왔다.[28] 렘 수면은 풍부하거나 새로운 각성 경험 이후 신경 활동의 증가를 유발하여 신경 가소성을 증가시키고 따라서 기억의 고착에 필수적인 역할을 한다.[29] 그러나 최근 몇 년 동안 이에 대한 의문이 제기되었으며, 수면 박탈 연구를 통해 렘 수면을 박탈당한 동물과 인간이 과제 학습에 결손을 보이지 않는다는 것이 밝혀졌다. 수면 중에는 뇌가 비기억 인코딩 상태에 있으므로 고착이 발생할 가능성은 낮을 것이라고 제안되었다.[32]

그러나 최근 연구에서는 렘 수면보다는 서파 수면과 기억 고착 사이의 관계를 살펴보았다. 한 연구에 따르면 서파 수면 중에 나타나는 중추 신경계의 낮은 수준의 아세틸콜린은 기억 고착을 돕고 따라서 학습 과정을 돕는 것으로 나타났다.[30][31]

최근 연구에서는 렘 수면과 절차적 학습 고착 사이의 관계를 조사했다. 특히 감각 및 운동 관련 과제에 대한 연구가 수행되었다. 손가락 두드리기 테스트를 수행한 한 연구에서는 참가자를 두 그룹으로 나누어 훈련 후 수면 개입 여부에 따라 테스트를 수행했다. 그 결과, 훈련 후 수면은 이 특정 과제에서 속도와 정확성을 모두 증가시키는 동시에 피질 및 해마 영역의 활성화를 증가시키는 반면, 훈련 후 깨어있는 그룹에서는 그러한 개선이 없다는 결론이 나왔다.[28] 이는 관련된 과정의 단기적 특성 때문에 시스템 고착보다는 시냅스 고착의 과정과 더 관련이 있을 수 있다고 이론화되었다.[32] 수면이 운동 학습에 미치는 영향을 조사한 연구자들은 수면 중 4~6시간 동안 고착이 발생하지만, 이는 각성 시간에도 마찬가지이므로 학습에서 수면의 역할을 부정할 수 있다고 언급했다.[32] 이러한 의미에서 수면은 수면과 무관하게 발생하므로 기억 고착을 강화하는 특별한 목적을 제공하지 않을 것이다.

다른 연구에서는 학습 단계 동안 자극된 패턴의 재활성화로 설명되는 재실행 과정을 조사했다. 재실행은 해마에서 입증되었으며, 이는 고착 목적을 제공한다는 개념을 뒷받침한다.[32] 그러나 재실행은 수면에 특이적이지 않으며, 쥐와 영장류 모두 편안한 각성 기간 동안 징후를 보인다.[32] 또한, 재실행은 단순히 학습 단계에 이전에 관여했던 영역의 잔여 활성화일 수 있으며, 고착에 실제로 영향을 미치지 않을 수 있다.[32] 이러한 기억 흔적의 재활성화는 특히 해마 의존적 기억에 대해 비렘 수면에서도 나타났다.[33] 연구자들은 학습 과제 직후 수면 중에 해마의 강력한 재활성화를 언급했다. 이러한 재활성화는 학습된 과제에 대한 수행 능력을 향상시켰다.[33] 한 실험에서는 참가자들에게 수면 또는 각성 기간 전후에 단어 쌍 연상(선언적 기억)을 학습하게 했다. 연구자들은 회상 기대치가 참가자가 정보를 유지할 수 있는지 여부에 역할을 했으며, 지연된 회상 테스트에 대해 들었던 참가자가 더 나은 성과를 보였다는 것을 발견했다. 그러나 그들의 연구에 따르면, 정보가 미래의 사건이나 행동과 관련이 있는 경우 수면이 기억 고착에 더 도움이 될 가능성이 높다는 것을 보여주었다.[34] 이와 같은 연구를 진행한 연구자들은 꿈이 뇌 영역의 재활성화의 부산물이며, 이것이 꿈이 고착되는 정보와 관련이 없을 수 있는 이유를 설명할 수 있다고 가정하게 되었다.[33] 꿈 자체의 경험이 기억 수행을 향상시키는 것이 아니라, 그 원인이 되는 것은 신경 회로의 재활성화이다. 다른 연구자들은 성장 호르몬이 기억, 특히 절차적 및 선언적 기억의 고착에 기여하는 역할을 살펴보았다. 그들은 성장 호르몬이 일반적인 뇌 시스템과 기억 기능을 지원하지만, 수면 기간 동안 성장 호르몬이 특정 기억의 형성 및 처리에 역할을 하는지는 여전히 불분명하다는 것을 발견했다.[30]

=== 피질 느린 진동과 방추파 복합체 ===

수면 중 이전 경험 및 정보의 재활성화를 통한 기억 응고는 관련 뇌 영역 간의 정보 흐름에 관여하는 피질의 "느린 신경 진동"과 수면 방추의 수면 지표와 관련이 있다.[35][36] 이러한 메커니즘에 대한 보다 완전한 이해는 의도적으로 이 재활성화를 활성화하거나 강화하는 것을 가능하게 할 수 있다.[35][36]

=== Zif268과 렘 수면 ===

Zif268은 풍부한 환경에 미리 노출된 후 렘 수면 동안 전사 인자의 상향 조절을 통해 신경 가소성에 관여하는 것으로 여겨지는 즉시 초기 유전자 (IEG)이다.[29] Zif268이 쥐의 뇌에 미치는 영향을 사후 검사한 연구 결과에 따르면, 수면 전에 경험한 각성 경험이 신경 가소성의 증가로 인해 뇌에 지속적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.[29]

6. 0. 1. 피질 느린 진동과 방추파 복합체

수면 중 이전 경험 및 정보의 재활성화를 통한 기억 응고는 관련 뇌 영역 간의 정보 흐름에 관여하는 피질의 "느린 신경 진동"과 수면 방추의 수면 지표와 관련이 있다.[35][36] 이러한 메커니즘에 대한 보다 완전한 이해는 의도적으로 이 재활성화를 활성화하거나 강화하는 것을 가능하게 할 수 있다.[35][36]6. 0. 2. Zif268과 렘 수면

Zif268은 풍부한 환경에 미리 노출된 후 렘 수면 동안 전사 인자의 상향 조절을 통해 신경 가소성에 관여하는 것으로 여겨지는 즉시 초기 유전자 (IEG)이다.[29] Zif268이 쥐의 뇌에 미치는 영향을 사후 검사한 연구 결과에 따르면, 수면 전에 경험한 각성 경험이 신경 가소성의 증가로 인해 뇌에 지속적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.[29]7. 재응고화 (Reconsolidation)

재고착 이론은 수년 동안 논쟁의 대상이었으며, 여전히 논란의 여지가 있다. 재고착은 처음에는 공포증이 전기 충격 요법(ECT)을 통해 종종 제거될 수 있다는 발견에 비추어 개념화되었다.[37] 이는 흥분된 기억에 대한 재고착 과정의 관련성을 나타내는 것으로 보였으며, ECT에서 활성화되는 작용은 해당 과정의 붕괴, 즉 충격 투여에 의한 회수된 공포 기억의 재고착 붕괴였다.

추가 연구에서는 ECT를 재고착 테스트에 사용하여 이 개념을 조사했다. ECT는 이미 기억상실 유발 물질(기억 상실 유발)로 알려져 있었다. 이러한 연구는 기억을 회수한 직후에 투여했을 때 회수된 기억에 효과가 있다는 것을 발견했다.[1]

나중에 파블로프식 공포 조건화를 통해 쥐에게 공포 기억을 형성시킨 연구에서, 고착된 공포 기억은 즉시 아미그달라에 단백질 합성 억제제인 아니소마이신을 주입함으로써 불안정한 상태로 만들 수 있지만, 6시간 후에 주입하면 그렇지 않다는 것을 발견했다.[38] 고착된 공포 기억은 재활성화되면 새로운 고착, 즉 오래된 기억의 재고착을 위해 ''새로운'' 단백질 합성이 필요한 가변적인 상태에 들어간다고 결론 내렸다.[38] Nader, Schafe, and Le Doux (2000)는 재고착 과정이 이전에 믿어졌던 것보다 기억을 더 유연하게 만들 수 있음을 보여주었다.[39][14] Nader와 그의 동료들은 톤을 작은 충격과 연결시켜 쥐들이 톤을 두려워하도록 훈련시켰다. 그런 다음 쥐 그룹에 서로 다른 시점에 단백질 합성을 제한하는 항생제인 아니소마이신을 주사했다. 고착이 완료된 후 아니소마이신을 주사한 쥐들은 톤에 대한 공포 반응을 유지했다. 그러나 고착 및 재고착이 일어나기 전에 주사한 쥐들은 나중에 톤을 다시 들었을 때 공포 반응을 유지하지 못했다. 기억이 고착되기 전에 이루어진 간섭이 나중에 기억되는 방식에 영향을 미치는 것으로 보인다.

Brunet과 동료들(2008)은 외상 후 스트레스 장애(PTSD)로 진단받은 환자들을 연구했다.[40] Nader와 그의 동료들이 사용한 것과 동일한 방법을 따라, Brunet은 환자들이 외상적 경험의 상황을 설명하는 30초 녹음을 듣게 함으로써 불안 반응을 유도했다. 환자들은 직후에 아미그달라에서 스트레스 호르몬 수용체를 차단하는 약물인 프로프라놀롤을 주사받았는데, 이는 기억의 감정적 내용을 신경학적으로 나타내는 것과 관련이 있다. 이러한 환자들은 치료 후 몇 달 동안 PTSD 증상이 현저히 감소했다. 이러한 발견은 2009년 Kindt와 동료들의 연구와 2010년 Schiller와 동료들의 연구에서 확인되었다.[41][42]

Nader 등이 수행한 이러한 연구는 기억이 기억되는 동안 마치 처음 경험하는 것처럼 취약하다는 것을 시사하는 것으로 보인다.

공포 기억 외에도 식욕 기억도 재고착 에피소드의 영향을 받기 쉬우며, 마찬가지로 파괴될 수 있다. 즉, 단백질 활성 억제제를 국소적으로 투여한 후이다.[43]

이러한 획기적인 연구가 수행된 이후, 기억 재고착 이론을 탐구하기 위한 다른 여러 연구가 진행되었다. 이러한 연구의 대상은 인간과 함께 게, 닭, 꿀벌, 송사리, 달팽이, 그리고 다양한 설치류가 포함되었다.[8] 추가 연구에서는 척수 통증 처리 경로에서 기억 재고착의 유사체를 보여주었으며, 이는 중추 신경계에서 재고착의 일반적인 역할을 시사한다.[44]

7. 1. 역사

재고착 이론은 수년 동안 논쟁의 대상이었으며, 여전히 논란의 여지가 있다. 재고착은 처음에는 공포증이 전기 충격 요법(ECT)을 통해 종종 제거될 수 있다는 발견에 비추어 개념화되었다.[37] 이는 흥분된 기억에 대한 재고착 과정의 관련성을 나타내는 것으로 보였으며, ECT에서 활성화되는 작용은 해당 과정의 붕괴, 즉 충격 투여에 의한 회수된 공포 기억의 재고착 붕괴였다.추가 연구에서는 ECT를 재고착 테스트에 사용하여 이 개념을 조사했다. ECT는 이미 기억상실 유발 물질(기억 상실 유발)로 알려져 있었다. 이러한 연구는 기억을 회수한 직후에 투여했을 때 회수된 기억에 효과가 있다는 것을 발견했다.[1]

나중에 파블로프식 공포 조건화를 통해 쥐에게 공포 기억을 형성시킨 연구에서, 고착된 공포 기억은 즉시 아미그달라에 단백질 합성 억제제인 아니소마이신을 주입함으로써 불안정한 상태로 만들 수 있지만, 6시간 후에 주입하면 그렇지 않다는 것을 발견했다.[38] 고착된 공포 기억은 재활성화되면 새로운 고착, 즉 오래된 기억의 재고착을 위해 ''새로운'' 단백질 합성이 필요한 가변적인 상태에 들어간다고 결론 내렸다.[38] Nader, Schafe, and Le Doux (2000)는 재고착 과정이 이전에 믿어졌던 것보다 기억을 더 유연하게 만들 수 있음을 보여주었다.[39][14] Nader와 그의 동료들은 톤을 작은 충격과 연결시켜 쥐들이 톤을 두려워하도록 훈련시켰다. 그런 다음 쥐 그룹에 서로 다른 시점에 단백질 합성을 제한하는 항생제인 아니소마이신을 주사했다. 고착이 완료된 후 아니소마이신을 주사한 쥐들은 톤에 대한 공포 반응을 유지했다. 그러나 고착 및 재고착이 일어나기 전에 주사한 쥐들은 나중에 톤을 다시 들었을 때 공포 반응을 유지하지 못했다. 기억이 고착되기 전에 이루어진 간섭이 나중에 기억되는 방식에 영향을 미치는 것으로 보인다.

Brunet과 동료들(2008)은 외상 후 스트레스 장애(PTSD)로 진단받은 환자들을 연구했다.[40] Nader와 그의 동료들이 사용한 것과 동일한 방법을 따라, Brunet은 환자들이 외상적 경험의 상황을 설명하는 30초 녹음을 듣게 함으로써 불안 반응을 유도했다. 환자들은 직후에 아미그달라에서 스트레스 호르몬 수용체를 차단하는 약물인 프로프라놀롤을 주사받았는데, 이는 기억의 감정적 내용을 신경학적으로 나타내는 것과 관련이 있다. 이러한 환자들은 치료 후 몇 달 동안 PTSD 증상이 현저히 감소했다. 이러한 발견은 2009년 Kindt와 동료들의 연구와 2010년 Schiller와 동료들의 연구에서 확인되었다.[41][42]

Nader 등이 수행한 이러한 연구는 기억이 기억되는 동안 마치 처음 경험하는 것처럼 취약하다는 것을 시사하는 것으로 보인다.

공포 기억 외에도 식욕 기억도 재고착 에피소드의 영향을 받기 쉬우며, 마찬가지로 파괴될 수 있다. 즉, 단백질 활성 억제제를 국소적으로 투여한 후이다.[43]

이러한 획기적인 연구가 수행된 이후, 기억 재고착 이론을 탐구하기 위한 다른 여러 연구가 진행되었다. 이러한 연구의 대상은 인간과 함께 게, 닭, 꿀벌, 송사리, 달팽이, 그리고 다양한 설치류가 포함되었다.[8] 추가 연구에서는 척수 통증 처리 경로에서 기억 재고착의 유사체를 보여주었으며, 이는 중추 신경계에서 재고착의 일반적인 역할을 시사한다.[44]

7. 1. 1. 비판

일부 연구에서는 응고화 이론을 지지했지만, 다른 연구에서는 회상 후 공고화된 기억의 붕괴를 입증하지 못했다. 부정적인 결과는 기억이 영구적인 붕괴에 취약하지 않은 조건의 예일 수 있으며, 이는 재공고화의 결정 요인이다.[8] 많은 논쟁과 이 분야에 대한 자세한 검토 끝에 재공고화가 실제 현상이라는 결론이 내려졌다.[45] Tronson과 Taylor는 여러 재공고화 연구의 긴 요약을 정리하여, 많은 연구에서 차단된 재공고화로 인한 기억 손상을 보여주지 못했다는 점을 언급했다. 그러나 일부 학습 과제, 예를 들어 공포 조건화와 같은 과제에서는 특정 형태의 기억 재활성화가 실제로는 오래된 기억 흔적의 활성화가 아닌 새로운 소거 학습을 나타낼 수 있으므로 표준화된 방법의 필요성이 강조되었다. 이 가능성에 따르면, 재공고화의 전통적인 붕괴는 실제로는 원래의 기억 흔적을 유지하지만 소거 학습의 공고화를 방지할 수 있다.[8] 최근 연구에 따르면, 후성 유전 변형도 경우에 따라 재공고화를 방지할 수 있다고 한다.[46] 히스톤 탈아세틸화 효소의 억제제를 사용하여 이러한 후성 유전적 변형을 제거하면 회상 후 원격 기억을 지울 수 있었다.재공고화 실험은 이전에 공고화된 기억의 붕괴가 원래의 기억 흔적의 재활성화에 특이적임을 보여야 하므로 일반적인 공고화 실험보다 실행하기 더 어렵다. 또한 재활성화의 취약성이 제한된 시간 내에 발생한다는 것을 입증하는 것이 중요하며, 이는 재활성화 후 6시간까지 주입 펌프를 지연시켜 평가할 수 있다. 또한 기억의 붕괴를 평가하는 데 사용되는 행동 측정치가 절차로 인한 과제 손상 때문이 아니라는 것을 보여주는 것이 유용하며, 이는 원래의 학습이 없는 대조군을 테스트하여 입증할 수 있다. 마지막으로, 재활성화 단계를 연장하여 소거 학습과 같은 대체 설명을 배제하는 것이 중요하다.[8] 재공고화 연구를 정신 치료 치료법을 정당화하는 데 사용하는 것과 기본 재공고화 연구의 치료실로의 일반화 가능성에 대한 우려도 있었다.[47]

7. 2. 응고화와의 차이점

약리학적 제제(예: 단백질 합성 억제제인 아니소마이신)는 응고화와 재응고화 모두를 방해할 수 있으며, 둘 다 전사 인자인 CREB를 필요로 한다.[48] 그러나 최근 편도체 연구에 따르면 BDNF는 응고화에 필요하지만 재응고화에는 필요하지 않으며, 전사 인자 및 초기 반응 유전자인 Zif268은 재응고화에 필요하지만 응고화에는 필요하지 않다.[48] 공포 조건화에 대한 해마에서도 재응고화를 위한 Zif268과 응고화를 위한 BDNF 사이의 유사한 이중 해리가 발견되었다.[49] 하지만 모든 기억 과제가 이러한 이중 해리를 보이는 것은 아니며, 객체 인지 기억이 그 예이다.[50]7. 3. 심리 치료에서의 재응고화

2005년에서 2015년 사이 10년 동안 적어도 5개의 연구 그룹이 기억 재고착을 심리적 문제 치료에 사용할 수 있다는 주장을 제기했다.[51][52][53][54][55] 이들 그룹 중 3개는 다양한 심리 치료법이 재고착의 신경생물학적 메커니즘을 탈고착으로 이어지도록 활성화함으로써 내담자에게 영구적인 변화를 가져온다고 주장했다.[53][54][56] 이의 한 예시는 1985년 Lefkoe Institute의 회장 겸 설립자인 Morty Lefkoe가 만든 Lefkoe Method이다.[57][58][59] 기억 재고착은 다양한 형태의 심리 치료에서 공통 요인일 수 있다.[56]참조

[1]

논문

The Neurobiology of Consolidations, Or, How Stable is the Engram?

[2]

논문

BDNF function in adult synaptic plasticity: The synaptic consolidation hypothesis

[3]

논문

Memory--a Century of Consolidation

[4]

논문

Loss of Recent Memory After Bilateral Hippocampal Lesions

[5]

논문

Further analysis of the hippocampal amnesic syndrome: 14-year follow-up study of H.M

[6]

논문

The consolidation and transformation of memory

[7]

논문

Initial memory consolidation and the synaptic tagging and capture hypothesis

[8]

논문

Molecular mechanisms of memory reconsolidation

[9]

논문

Food for thought: The role of dietary flavonoids in enhancing human memory, learning and neuro-cognitive performance

[10]

논문

Long-term potentiation in the amygdala: A mechanism for emotional learning and memory

https://deepblue.lib[...]

[11]

논문

Distributed learning enhances relational memory consolidation

[12]

논문

Contextual Enrichment and Distribution of Practice in the Classroom

Informa UK Limited

[13]

논문

Effects of spacing and embellishment on memory for the main points of a text

Springer Science and Business Media LLC

[14]

서적

Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research and Everyday Experience

https://books.google[...]

Cengage Learning

[15]

논문

Protein synthesis inhibition and memory: Formation vs amnesia

[16]

서적

Science of Memory: Concepts

https://books.google[...]

Oxford University Press

[17]

논문

Retrograde amnesia and memory consolidation: A neurobiological perspective

[18]

논문

The organization of recent and remote memories

[19]

논문

Memory consolidation, retrograde amnesia and the hippocampal complex

[20]

논문

Consolidation of human memory over decades revealed by functional magnetic resonance imaging

[21]

논문

Mechanisms of memory

[22]

논문

Role of adrenal stress hormones in forming lasting memories in the brain

[23]

논문

Facilitation of time-dependent memory processes with posttrial epinephrine injections

1975-02

[24]

서적

Memory consolidation: Essays in honor of James L. McGaugh

[25]

논문

Modulating effects of posttraining epinephrine on memory: involvement of the amygdala noradrenergic system

http://ntur.lib.ntu.[...]

1986-03

[26]

논문

Involvement of amygdala pathways in the influence of post-training intra-amygdala norepinephrine and peripheral epinephrine on memory storage

http://ntur.lib.ntu.[...]

1990-02

[27]

논문

The basolateral amygdala is a cofactor in memory enhancement produced by intrahippocampal glutamate injections

1999-09

[28]

논문

Sleep-dependent motor memory plasticity in the human brain

[29]

논문

Brain Gene Expression During REM Sleep Depends on Prior Waking Experience

[30]

논문

Sleep-dependent surges in growth hormone do not contribute to sleep-dependent memory consolidation

Elsevier BV

[31]

논문

Combined Blockade of Cholinergic Receptors Shifts the Brain from Stimulus Encoding to Memory Consolidation

2006-05-01

[32]

논문

Memory Consolidation in Sleep

[33]

논문

Dreaming of a Learning Task is Associated with Enhanced Sleep-Dependent Memory Consolidation

[34]

논문

Sleep Selectively Enhances Memory Expected to Be of Future Relevance

2011-02-02

[35]

뉴스

Press (re)play to remember: How the brain strengthens memories during sleep

https://medicalxpres[...]

2021-06-14

[36]

논문

Endogenous memory reactivation during sleep in humans is clocked by slow oscillation-spindle complexes

2021-05-25

[37]

논문

Psychotherapy: Evaluation of a New Treatment Paradigm for Phobias

1969

[38]

논문

Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval

[39]

논문

The labile nature of consolidation theory

Springer Science and Business Media LLC

[40]

논문

Effect of post-retrieval propranolol on psychophysiologic responding during subsequent script-driven traumatic imagery in post-traumatic stress disorder

Elsevier BV

[41]

논문

Beyond extinction: erasing human fear responses and preventing the return of fear

Springer Science and Business Media LLC

2009-02-15

[42]

논문

Preventing the return of fear in humans using reconsolidation update mechanisms

Springer Science and Business Media LLC

2009-12-09

[43]

논문

Activation of PKCzeta and PKMzeta in the nucleus accumbens core is necessary for the retrieval, consolidation and reconsolidation of the drug memory

2012-02

[44]

논문

A spinal analogue of memory reconsolidation enables the erasure of hyperalgesia

[45]

논문

Retrieval and reconsolidation: toward a neurobiology of remembering

[46]

논문

Epigenetic priming of memory updating during reconsolidation to attenuate remote fear memories.

2014-01

[47]

논문

Let's be skeptical about reconsolidation and emotional arousal in therapy

[48]

논문

Directly reactivated, but not indirectly reactivated, memories undergo reconsolidation in the amygdala

[49]

논문

Independent cellular processes for hippocampal memory consolidation and reconsolidation

[50]

논문

A requirement for the immediate early gene zif268 in reconsolidation of recognition memory after retrieval

[51]

논문

Removing pathogenic memories: a neurobiology of psychotherapy

2005-10

[52]

논문

Unlocking the emotional brain: finding the neural key to transformation

http://www.psychothe[...]

2008-09

[53]

논문

Transformative emotional sequence: towards a common principle of change

http://www.integra.p[...]

2012-06

[54]

논문

Memory reconsolidation, emotional arousal and the process of change in psychotherapy: new insights from brain science

http://www.coherence[...]

2015

[55]

논문

Preventing the return of fear in humans using reconsolidation update mechanisms

2010-01

[56]

서적

Unlocking the Emotional Brain: Eliminating Symptoms at Their Roots Using Memory Reconsolidation

https://books.google[...]

Routledge

2012

[57]

웹사이트

How the Lefkoe Belief Process works, Part 1

https://www.mortylef[...]

2020-10-23

[58]

Youtube

Eliminate Core Beliefs - Morty Lefkoe on the Today Show

https://www.youtube.[...]

2009-07-07

[59]

웹사이트

About Morty Lefkoe

https://www.mortylef[...]

2020-10-23

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com