전겸익

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전겸익은 쑤저우 출신의 명나라 말기, 청나라 초기의 문인으로, 자는 수지(受之), 호는 목재(牧齋) 또는 몽수(蒙叟)이다. 1610년 진사에 급제하여 관직에 나섰으나 동림당 사건으로 실각했다. 이후 예부상서까지 올랐으나 청나라에 항복하여 벼슬을 지냈다. 그는 고문사파에 반대하고 불교 사상을 문학에 반영했으며, 여성들과의 관계에서도 진취적인 면모를 보였다. 대표 저서로는 《열조시집》이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 청나라의 예부시랑 - 문상

청나라 말기의 관료 문상은 도광제 시기에 진사가 되어 함풍제와 동치제 시기에 군기대신, 총리아문 대신 등 요직을 역임하며 양무운동 추진과 서양 국가들과의 외교에 중요한 역할을 수행했다. - 청나라의 예부시랑 - 반조음

반조음은 청나라의 관료이자 서예가로, 시독학사, 군기대신 등을 역임하고 좌종당을 변호했으며, 금석 비문 감정가로 명성을 떨치다 1890년 사망했다. - 명나라의 역사가 - 고계

고계는 명나라의 시인으로, 다양한 주제를 평이하고 담백하게 표현한 약 2000수의 시를 남겼으며, 그의 작품은 일본에서도 널리 애창되며 후대에 영향을 미쳤다. - 명나라의 역사가 - 송렴

송렴은 원나라 말과 명나라 초에 활동하며 학문, 문학에 뛰어났고, 명나라 건국 후 주원장의 부름을 받아 출사하여 《원사》 편찬 등을 주도했으나, 호유용의 옥사에 연루되어 유배 중 사망한 인물이다. - 청나라의 역사가 - 장정옥

장정옥은 청나라 3대에 걸쳐 활약한 한족 관료로, 옹정제의 신임을 받아 군기처의 초기 구성원이 되어 주요 정책 결정에 관여하고 《명사》 편찬을 주도했으며, 사후 태묘에 배향되는 영예를 누렸으나 만년에는 건륭제와의 관계가 악화되기도 했다. - 청나라의 역사가 - 장빙린

장빙린은 청나라 말기에서 중화민국 초기에 활동한 사상가, 혁명가, 학자로, 배만 의식을 가지고 혁명 운동에 투신하여 《민보》 주필로서 민족혁명을 고취했으며, 위안스카이의 반동정치에 반대하며 쑨원과 함께 활동했고, 고증학에 기반한 국학 연구에 매진하며 민국 학문에 큰 영향을 미쳤으며, 종족혁명주의, 국수주의, 불교 철학 수용 등 다층적인 사상을 보였다.

2. 약력

전겸익()은 1610년(만력 38년) 진사에 합격하여 한림원 편수에 임명되었다.[1] 1621년(천계 원년) 절강 향시 정고관에 임명되었으나, 동림당 인명록에 이름이 올라 실각했다. 이후 명나라 말기 숭정 연간(1628년~1644년)에 중앙으로 복귀하여 예부상서를 지냈다. 난징의 태학에서 교편을 잡았을 때 제자 중 한 명이 정성공이었다.[1]

1645년(순치 2년), 청군이 강남을 평정하자 항복하여 청나라에서 벼슬을 하게 되었고, 이듬해 예부 우시랑 겸 비서원 학사에 임명되었다.[1] 1648년(순치 5년) 모반 혐의로 잠시 투옥되었다가 석방되어 10년간 재야에 있다가 강희제 즉위 직후 사망했다.[1]

2. 1. 생애 초기

쑤저우 부(현재 장쑤성) 창수 현에서 태어났다. 자는 "수지"(), 호는 "목재"()였으며, 나중에는 "몽수"()였다.[1] 1610년 28세의 나이로 과거에 합격했다.전겸익은 연예 및 예술계의 많은 독립적인 여성들을 알고 지냈으며, 그들을 동등하게 대했다. 그 중 한 명은 난징 출신의 마유여로, 뛰어난 배우이자 화가였고 네모꼴 서체로 서예를 할 수 있었다. 당시 그녀는 주변의 남성 문인들을 압도했다. 다른 많은 여성들처럼, 그녀는 무대 생활을 버리고 종교에 귀의하여 불교 수도원을 지었다. 또 다른 여성은 유여시 (1618–1684)였는데, 전겸익은 그녀의 업적에 감명받아 첩으로 삼았다. 그는 그녀를 자신의 지적 동반자이자 여행 및 사교 모임의 동반자로 대했다. 그녀의 시는 전겸익에 의해 보존되었다. 전겸익은 현대 상하이 외곽의 자딩 구와 쿤산 지역의 지역 작가 및 예술가들과 중요한 관계를 맺고 있었다. 그는 유여시의 동료 기생 동소완이 귀족 모상(冒襄)과 결혼하도록 돕기 위해 3,000 금 테일 상당의 빚을 갚아주고 그녀의 이름을 악인 명부에서 삭제했다.[3]

이 세대 이전에는 구이여우광 (1507–1571)이라는 문장가가 있었는데, 그는 왕스전 (1526–1590)을 수장으로 하는 고전주의자들에 반대했다. 고전주의 학파에 대한 적대감은 전겸익 자신의 생애와 저술 활동 전반에 걸쳐 계속되었다.

1644년, 전겸익은 난징에서 정성공을 가르쳤는데, 정성공은 후에 네덜란드를 타이완에서 물리치고 몰아냈다. 명나라 만력 38년(1610년) 진사. 한림원 편수에 임명되었고, 천계 원년(1621년) 절강 향시 정고관에 임명되었으나, 동림당 인명록에 이름이 있는 것이 드러나 실각했다.

2. 2. 명나라 관료 생활

1610년(만력 38년) 진사에 급제하여 한림원 편수에 임명되었다. 1621년(천계 원년) 절강 향시 정고관에 임명되었으나, 동림당 인명록에 이름이 올라 실각했다. 1628년~1644년(숭정 연간) 명나라 중앙으로 복귀하여 예부상서를 제수받았다. 난징의 태학에서 교편을 잡았을 때 제자 중 한 명이 정성공이었다.[1]2. 3. 청나라 관료 생활

1610년(만력 38년) 진사에 합격하여 한림원 편수에 임명되었다.[1] 1621년(천계 원년) 절강 향시 정고관에 임명되었으나, 동림당 인명록에 이름이 있어 실각했다.[1] 이후 명나라 말기 숭정 연간(1628년~1644년)에 중앙으로 복귀하여 예부상서를 제수받았다.[1] 난징의 태학에서 교편을 잡았을 때 제자 중 한 명이 정성공이었다.[1]1645년(순치 2년), 청군이 강남을 평정하자 항복하여 청나라에서 벼슬을 하게 되었고, 이듬해 예부 우시랑 겸 비서원 학사에 임명되었다.[1] 1648년(순치 5년) 모반 혐의로 한때 투옥되었으나, 이후 석방되어 10년간 재야에 있다가 강희제 즉위 직후 사망했다.[1]

2. 4. 은거와 죽음

1610년 명나라 만력 38년에 진사가 되었다. 처음에는 한림원 편수에 임명되었고, 1621년 천계 원년에는 절강 향시 정고관에 임명되었으나, 동림당 인명록에 이름이 있어 실각했다. 이후 1628년에서 1644년까지 숭정 연간에 중앙으로 복귀하여 예부상서를 제수받았다. 난징의 태학에서 교편을 잡았을 때 제자 중 한 명이 정성공이었다.[1] 순치 2년, 청군이 강남을 평정하자 항복하여 청나라에서 벼슬을 하였고, 이듬해 예부 우시랑 겸 비서원 학사에 임명되었다.[1] 순치 5년에는 모반 혐의로 투옥되었다가 석방되어 10년간 재야에 있다가 강희제 즉위 직후 사망했다.[1]3. 사상과 문학

전겸익은 문장으로 명성이 높았으며, 명대 후기에 성행했던 문단의 조류에 일침을 가했다. 두보를 본받으면서도 고문사파의 견해를 배척하고, 유시무시(有詩無詩)의 설을 세워 "시는 기(氣)를 근본으로 삼아야 한다"고 주장했다. 불교에 조예가 깊었던 그는 그 사상을 자신의 문학에도 적용하여, 시는 시각적인 것이 아니라, 시 속에 묘사된 소리·색깔·향기·맛은 코로 냄새를 맡아 분별할 수 있다는 "향관설(香觀說)"을 제창했다. 이러한 시론은 청년기의 왕사정에게, 더 나아가 18세기 후반, 건륭제 치세 하에서 살았던 원매의 "성령설(性靈說)"에까지 영향을 미쳤다. 명말 청초 당시, 문인으로서 오위업, 공정자와 함께 강좌삼대가(江左三大家)라고 칭송받았다.

3. 1. 고문사파 비판과 유시무시설

전겸익은 문장으로 명성이 높았으며, 명대 후기에 성행했던 문단의 조류에 일침을 가했다. 15세기 말부터 16세기 초에 걸쳐 이몽양, 하경명 등은 "문장은 반드시 진·한 시대의 것을, 시는 반드시 성당 시대의 것을 본받아야 한다"고 주장하며 그 격조를 따르는 것을 주장했다. 이어서 16세기 중반에는 이반룡, 왕세정 등이 이와 유사한 의고주의를 제창했다. 이러한 유파를 고문사파라고 하며, 당시 독서인들 사이에서는 이에 공감하는 자와 반대하는 자가 다양하게 존재했다. 반대하는 문인들을 특히 공안파라고 하며, 주요 인물로는 귀유광, 그리고 원굉도를 포함한 원씨 삼형제가 있다. 전겸익은 성당의 시인 두보를 본받으면서도 이러한 고문사파의 견해를 배척하고, 유시무시의 설을 세워 "시는 기(氣)를 근본으로 삼아야 한다"고 주장했다. 또한, 불교에 조예가 깊었던 그는 그 사상을 자신의 문학에도 적용하여, 시는 시각적인 것이 아니라, 시 속에 묘사된 소리·색깔·향기·맛은 코로 냄새를 맡아 분별할 수 있다는 "향관설"을 제창했다. 이러한 이유로 명말 청초 당시, 문인으로서 오위업, 공정자와 함께 강좌 삼대가(江左三大家)라고 칭송받기에 이르렀다. 오위업 역시 명·청 두 왕조를 섬겼다. 이러한 시론은 청년기의 왕사정에게, 더 나아가 18세기 후반, 건륭제 치세 하에서 살았던 원매의 "성령설"에까지 영향을 미쳤다.3. 2. 향관설(香觀說)

문장으로 명성이 높았으며, 명대 후기에 성행했던 문단의 조류에 일침을 가했다. 15세기 말부터 16세기 초에 걸쳐 이몽양·하경명 등은 "문장은 반드시 진·한 시대의 것을, 시는 반드시 성당 시대의 것을 본받아야 한다"고 주장하며 그 격조를 따르는 것을 주장했다. 이어서 16세기 중반에는 이반룡·왕세정 등이 이와 유사한 의고주의를 제창했다. 이러한 유파를 "고문사파"라고 하며, 당시 독서인들 사이에서는 이에 공감하는 자와 반대하는 자가 다양하게 존재했다 (반대하는 문인들을 특히 "공안파"라고 하며, 주요 인물로는 귀유광, 그리고 원굉도를 포함한 원씨 삼형제가 있다). 전겸익은 성당의 시인 두보를 본받으면서도 이러한 고문사파의 견해를 배척하고, 유시무시의 설을 세워 "시는 기(氣)를 근본으로 삼아야 한다"고 주장했다. 또한, 불교에 조예가 깊었던 그는 그 사상을 자신의 문학에도 적용하여, 시는 시각적인 것이 아니라, 시 속에 묘사된 소리·색깔·향기·맛은 코로 냄새를 맡아 분별할 수 있다는 "향관설"을 제창했다.3. 3. 강좌삼대가(江左三大家)

전겸익은 문장으로 명성이 높았으며, 명대 후기에 성행했던 문단의 조류에 일침을 가했다. 15세기 말부터 16세기 초에 걸쳐 이몽양, 하경명 등은 "문장은 반드시 진, 한 시대의 것을, 시는 반드시 성당 시대의 것을 본받아야 한다"고 주장하며 그 격조를 따르는 것을 주장했다. 이어서 16세기 중반에는 이반룡, 왕세정 등이 이와 유사한 의고주의를 제창했다. 이러한 유파를 "고문사파"라고 하며, 당시 독서인들 사이에서는 이에 공감하는 자와 반대하는 자가 다양하게 존재했다 (반대하는 문인들을 특히 "공안파"라고 하며, 주요 인물로는 귀유광, 그리고 원굉도를 포함한 원씨 삼형제가 있다). 전겸익은 두보를 본받으면서도 이러한 고문사파의 견해를 배척하고, 유시무시의 설을 세워 "시는 기(氣)를 근본으로 삼아야 한다"고 주장했다. 또한, 불교에 조예가 깊었던 그는 그 사상을 자신의 문학에도 적용하여, 시는 시각적인 것이 아니라, 시 속에 묘사된 소리·색깔·향기·맛은 코로 냄새를 맡아 분별할 수 있다는 "향관설"을 제창했다. 이러한 이유로 명말 청초 당시, 문인으로서 오위업, 공정자와 함께 강좌 삼대가(江左三大家)라고 칭송받기에 이르렀다 (오위업 역시 명·청 두 왕조를 섬겼다). 이러한 시론은 청년기의 왕사정에게, 더 나아가 18세기 후반, 건륭제 치세 하에서 살았던 원매의 "성령설"에까지 영향을 미쳤다.4. 여성과의 관계

전겸익은 연예 및 예술계의 여러 독립적인 여성들과 교류하며 그들을 동등하게 대우했다. 그 중에는 난징 출신의 뛰어난 배우 마유여가 있었는데, 그녀는 정규 교육을 받았을 뿐 아니라 그림과 서예에도 능하여 당대 남성 문인들을 압도했다. 마유여는 다른 많은 여성들처럼 무대 생활을 ছেড়ে 종교에 귀의하여 불교 수도원을 짓기도 했다.[1] 또한 전겸익은 첩 유여시 외에도, 그녀의 동료 기생 동소완이 귀족 모상과 결혼하도록 도왔다.[3]

4. 1. 유여시(柳如是)

유여시(1618–1684)는 전겸익이 첩으로 삼은 여인이다. 전겸익은 그녀의 업적에 감명받아 그녀를 자신의 지적 동반자이자 여행 및 사교 모임의 동반자로 대했다.[3] 그녀의 시는 전겸익에 의해 보존되었다. 전겸익은 현대 상하이 외곽의 자딩 구와 쿤산 지역의 지역 작가 및 예술가들과 중요한 관계를 맺고 있었다. 그는 유여시의 동료 유명 기생 동소완이 귀족 모상(冒襄)과 결혼하도록 돕기 위해 그녀의 빚 3,000 금 테일을 갚아주고 그녀의 이름을 악인 명부에서 삭제했다.[3]4. 2. 마유여(馬儒與)

난징 출신의 마유여는 뛰어난 배우였다. 그녀는 정규 교육을 잘 받았으며, 그림을 그릴 수 있었고 네모꼴 서체로 서예를 할 수 있었다. 당시 그녀는 주변의 남성 문인들을 압도했다. 다른 많은 여성들처럼, 그녀는 무대 생활을 버리고 종교에 귀의하여 불교 수도원을 지었다.[1]4. 3. 동소완(董小宛)

전겸익은 유여시의 동료이자 유명 기생이었던 동소완이 귀족 모상(冒襄)과 결혼할 수 있도록 3,000 금 테일 상당의 빚을 갚아주고 그녀의 이름을 악인 명부에서 삭제하는 것을 도왔다.[3]5. 역사적 평가와 영향

전겸익은 뛰어난 문장으로 명성을 얻었으며, 명나라 말기에 유행하던 문단의 흐름에 비판적인 입장을 취했다. 15세기 말부터 16세기 초까지 이몽양, 하경명 등은 "문장은 반드시 진·한 시대의 것을, 시는 반드시 성당 시대의 것을 본받아야 한다"고 주장하며 고전적인 형식을 따를 것을 강조했다. 16세기 중반에는 이반룡, 왕세정 등이 이와 비슷한 고문사파를 이끌었다. 당시 지식인들 사이에서는 고문사파에 동조하거나 반대하는 다양한 의견이 존재했다. 특히 귀유광, 원굉도를 비롯한 원씨 삼형제 등은 "공안파"라 불리며 고문사파에 반대했다.

전겸익은 두보를 존경하면서도 고문사파의 주장을 따르지 않고, "시는 기(氣)를 근본으로 삼아야 한다"는 독자적인 이론을 제시했다. 또한 불교에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 시 속에 묘사된 소리, 색깔, 향기, 맛을 코로 맡아 구별할 수 있다는 "향관설"을 주장했다. 이러한 독창적인 문학 이론으로 인해 전겸익은 명나라 말 청나라 초기에 오위업, 공정자와 함께 강좌 삼대가(江左三大家)로 불리며 존경받았다. 오위업 또한 명나라와 청나라 두 왕조를 섬겼다. 전겸익의 시론은 청년기의 왕사정에게 영향을 주었으며, 더 나아가 18세기 후반 건륭제 시대에 활동한 원매의 "성령설"에도 영향을 미쳤다.

5. 1. 영향

전겸익은 문장으로 명성이 높았으며, 명대 후기에 성행했던 문단의 조류에 일침을 가했다. 15세기 말부터 16세기 초에 걸쳐 이몽양, 하경명 등은 "문장은 반드시 진·한 시대의 것을, 시는 반드시 성당 시대의 것을 본받아야 한다"고 주장하며 그 격조를 따르는 것을 주장했다. 이어서 16세기 중반에는 이반룡, 왕세정 등이 이와 유사한 의고주의를 제창했다. 이러한 유파를 "고문사파"라고 하며, 당시 독서인들 사이에서는 이에 공감하는 자와 반대하는 자가 다양하게 존재했다. 반대하는 문인들을 특히 "공안파"라고 하며, 주요 인물로는 귀유광, 그리고 원굉도를 포함한 원씨 삼형제가 있다. 전겸익은 성당의 시인 두보를 본받으면서도 이러한 고문사파의 견해를 배척하고, 유시무시의 설을 세워 "시는 기(氣)를 근본으로 삼아야 한다"고 주장했다. 또한, 불교에 조예가 깊었던 그는 그 사상을 자신의 문학에도 적용하여, 시는 시각적인 것이 아니라, 시 속에 묘사된 소리·색깔·향기·맛은 코로 냄새를 맡아 분별할 수 있다는 "향관설"을 제창했다. 이러한 이유로 명말 청초 당시, 문인으로서 오위업, 공정자와 함께 강좌 삼대가(江左三大家)라고 칭송받기에 이르렀다. 오위업 역시 명·청 두 왕조를 섬겼다. 이러한 시론은 청년기의 왕사정에게, 더 나아가 18세기 후반, 건륭제 치세 하에서 살았던 원매의 "성령설"에까지 영향을 미쳤다.6. 저작

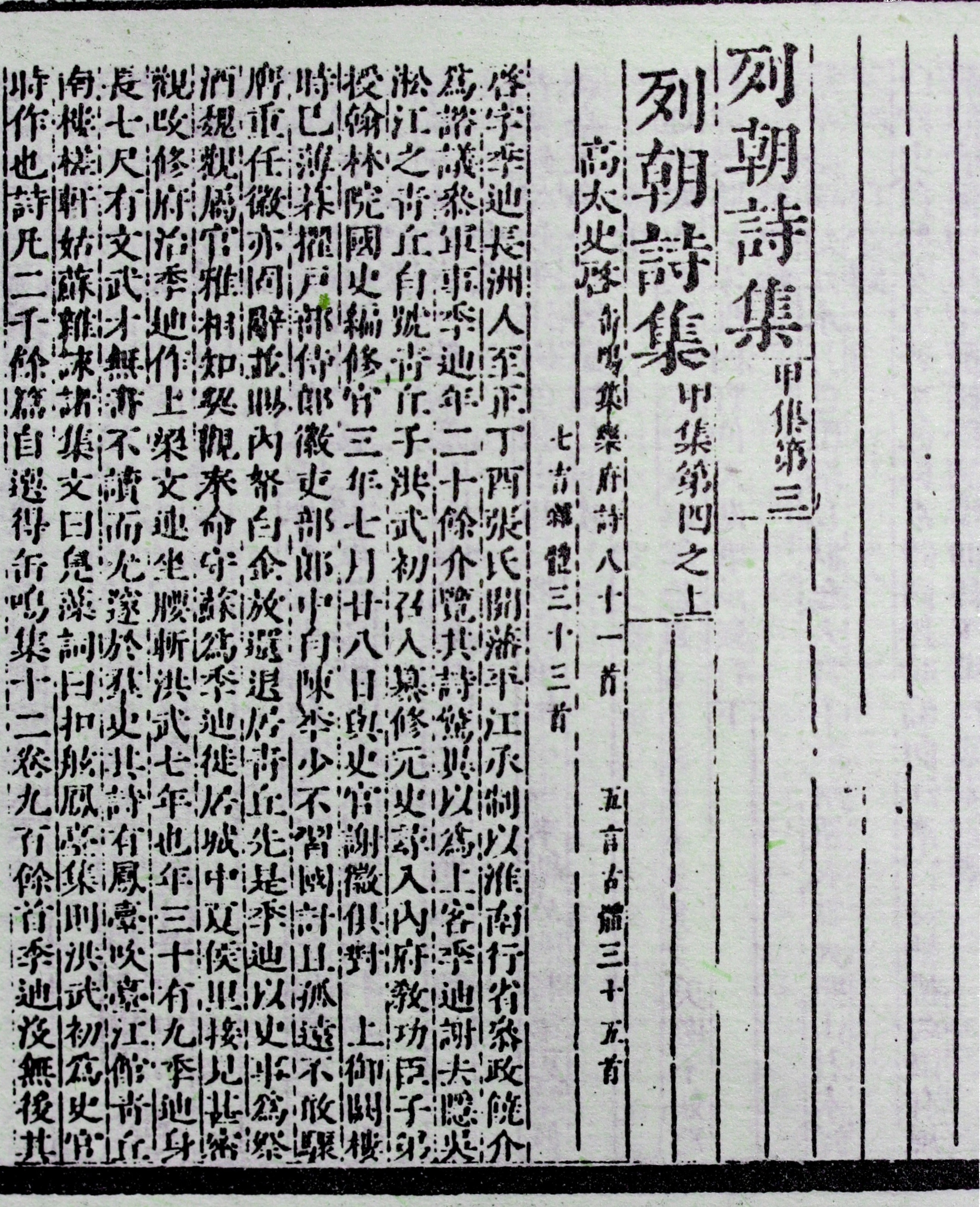

전겸익의 주요 저작은 방대한 시 선집인 《열조시집(列朝詩集, Lieh-ch'ao shih-chi)》[1]으로, 부록으로 인물들의 생애(biographies)가 첨부되어 있다. 현재는 생애 부분만 인쇄되어 있으며, 이 작품은 16세기와 17세기 중국 사회의 중·하층 개인들에 대한 귀중한 역사서가 되었다. 《열조시집》은 전겸익의 동료이자 인쇄업자인 모진에 의해 출판되었는데, 모진은 전겸익과 마찬가지로 가난한 학자들에게 관심을 보였다.[1]

전겸익은 명나라 시인의 시를 모아 『열조시집(列朝詩集)』을 만들었다. 이는 원호문의 『중주집』의 체제를 본떠 시를 통해 명나라의 역사를 밝히고자 한 시도로, 고문사파에 대한 반감이 강하게 드러나는 특징이 있다.[4] 자신의 시 작품으로는 『목재초학집(牧斎初学集)』 110권, 『목재유학집(牧斎有学集)』 50권, 『전목재시(銭牧斎詩)』 1권, 『목재외집(牧斎外集)』 25권이 있다.

전겸익은 명나라와 청나라 두 왕조를 섬겼고, 만년에 자택에 은거했을 때 분한 마음이 쌓여 시를 지어 청나라를 탄핵하는 일이 있었다. 이 때문에 그의 저작은 모두 금서로 지정되는 어려움을 겪었고, 심덕잠이 편찬한 『청시별재집(清詩別裁集)』에서도 전겸익의 작품은 한 수도 채택되지 않았다.[4]

그는 서재를 강운루(絳雲樓)라 불렀으며, 송나라 시대에 새긴 고본(세상에 두 개 없는 희귀본, 탁본을 의미)을 소장했으나, 화재로 소실되었다.[4]

7. 가족 관계

참조

[1]

서적

Cihai

[2]

문서

Zhang

[3]

웹사이트

相识之初被冒辟疆婉拒的董小宛,何以成就传奇爱情

https://m.thepaper.c[...]

[4]

서적

元明史概説

岩波書店

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com