힐데브란트의 노래

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

'힐데브란트의 노래'는 5세기 말 게르만족의 영웅 설화를 바탕으로 한 고대 고지 독일어 운문으로, 아버지 힐데브란트와 아들 하두브란트의 대결을 그린다. 이 시는 830년대에 필사된 필사본으로 전해지며, 롬바르드족의 구전 시가에서 유래하여 바이에른을 거쳐 풀다 수도원에서 기록되었을 것으로 추정된다. 68행으로 구성되었으나 결말 부분이 유실되었고, 고대 고지 독일어와 고대 작센어가 혼합된 언어적 특징과 다양한 필사본 상의 문제점을 지닌다. 힐데브란트와 하두브란트의 비극적인 만남은 게르만족 및 인도유럽어족의 다른 설화에서도 유사하게 나타나며, 힐데브란트가 아들을 죽이는 결말로 끝났을 것으로 추측된다.

'힐데브란트의 노래'는 5세기 말 동고트 왕국의 왕 테오도리크와 서로마 제국 장군 오도아케르의 싸움을 배경으로 하고 있지만, 힐데브란트 본인이 역사적 인물이었다는 증거는 없다.[3] 테오도리크는 디트리히 폰 베른으로서 게르만족의 전설에 널리 등장한다.

시는 서론(1-6행), 힐데브란트와 하두브란트의 대화, 결론(63-68행)의 세 부분으로 구성된다.[1]

2. 역사적, 문화적 배경

테오도리크의 동고트 왕국은 남부 독일의 바이에른족과 가까운 관계에 있었으며, 고지 독일어를 사용한다는 점에서 랑고바르드족과도 관련이 있었다. 이는 북방에 테오도리크에 관한 전설이 전해진 원인으로 추정된다.

'힐데브란트의 노래'는 니벨룽겐의 노래에서처럼 테오도리크와 아틸라의 전설적인 관계를 암시하고 있다.

전승 과정은 다음과 같이 추정된다.[2]

2. 1. 역사적 배경: 테오도리크와 오도아케르

'힐데브란트의 노래'는 5세기 말 동고트 왕국의 왕 테오도리크와 서로마 제국 장군 오도아케르의 갈등을 배경으로 한다. 테오도리크는 디트리히 폰 베른이라는 이름으로 게르만족 전설에 널리 등장한다.[3]

역사적으로 테오도리크는 489년 이탈리아를 침공하여 오도아케르를 물리치고 동고트 왕국을 세웠다. 그러나 전설에서는 테오도리크가 오도아케르에게 쫓겨 망명했다가 돌아오는 것으로 묘사되어, 오도아케르에 대한 공격을 복수의 행위로 정당화한다.[3]

디트리히 전설에서 힐데브란트는 테오도리크 군대의 고위 전사이다. 하지만 역사적인 힐데브란트에 대한 증거는 없으며, '-''brand''로 끝나는 이름은 고트족보다는 롬바르드족에게 많기 때문에, 힐데브란트와 하두브란트 이야기는 롬바르드족 시인에 의해 테오도리크의 망명 전설과 처음 연결되었을 것으로 보인다. 그러나 테오도리크의 장군 중 한 명이 ''Ibba''라는 별명을 가지고 있었는데, 이는 롬바르드족 사이에서 ''힐데브란트''로 해석되었을 수도 있다.[3]

디트리히 전설의 후기에는 테오도리크가 오도아케르가 아니라 에르마나리크에 의해 망명당하는 것으로 묘사되는데, 이는 힐데브란트의 노래의 초기 버전이 오도아케르와의 갈등에 대한 역사적 사실과 느슨하게 연결되어 있었음을 시사한다. 이 이야기의 첫 번째 버전은 7세기 어느 시점에 만들어졌을 것이지만, 현존하는 버전과 얼마나 가까운 형태인지는 알 수 없다.[3]

2. 2. 전승 과정

힐데브란트와 하두브란트의 이야기는 원래 롬바르드족의 구전 시가였을 것으로 추정된다. 7세기경 롬바르드족 시인이 테오도리크의 망명 전설과 힐데브란트 이야기를 결합했을 것으로 보인다. 이후 8세기에 바이에른 방언으로 각색되어 구전되다가, 동프랑크 왕국의 풀다 수도원에서 처음 기록되었을 가능성이 있다.[2] 9세기 초, 풀다 수도원에서 작센 방언의 영향을 받은 형태로 필사되었고, 이것이 현재 전해지는 필사본의 바탕이 되었다.

랑고바르드어와 바이에른 방언은 상부 독일어의 밀접하게 관련된 형태였고, 알프스 고개를 통해 연결되어 있었다는 사실은 롬바르드 시의 구전을 북쪽의 바이에른으로 전달하는 데 기여했을 것이다. 두 민족은 또한 롬바르드 왕국 역사 전반에 걸쳐 왕실 결혼과 문화적 교류를 통해 연결되었다.[2] 8세기 말에는 롬바르드 왕국과 바이에른 공국 모두 프랑크 왕국에 통합되었다.

힐데브란트의 노래의 음운론적 증거는 이전에 구전되던 시의 첫 번째 필사본이 8세기에 바이에른에서 기록되었다는 것이다.

동프랑크 방언 지역에 위치한 풀다는 앵글로-색슨 재단이었지만, 바이에른과 강한 연관성을 가지고 있었다. 풀다의 초대 수도원장인 슈투르미는 바이에른 귀족 출신이었고, 바이에른 수도사들이 수도원에 상당한 존재감을 나타냈다.[2] 이것은 8세기 말까지 풀다에 바이에른 시가 존재할 수 있었음을 설명하기에 충분하다. 풀다는 또한 작센족 사이에서의 선교 활동과 수도원의 연대기에 기록된 작센 귀족들을 통해 작센과 연관성을 가지고 있었다. 이것은 바이에른 텍스트에 작센적 특징을 도입하려는 시도에 독특한 위치를 부여하지만, 그 동기는 여전히 미스터리로 남아있다.[2] 830년대에 이 작센화된 버전은 현존하는 필사본의 소스로 사용되었다.

전승 과정은 다음과 같이 추정된다.[2]

# 롬바르드 원본 (7세기)

# 바이에른 각색 (8세기)

# 풀다에서의 수용 (8세기)

# 작센화된 버전 (800년경)

# 현존하는 버전 (830년대)

1715년경, 요한 게오르크 폰 에케르트에 의해 발견되었다. 9세기의 양피지 사본 2쪽에 걸쳐 기록되어 있으며, 830년대에 사본의 여백에 적어 넣은 것으로 여겨진다. 필사자는 두 명이며, 두 번째 필사자가 적은 것은 두 번째 쪽의 처음 11행뿐이다. 문자는 주로 카롤링거 소문자체이며, 문장 중 "w"의 대부분은 앵글로색슨 룬에서 기원한 윈()으로 쓰여 있다.[2] 제2차 세계 대전 당시 카셀의 도서관에서 피난했지만, 미군에게 약탈되어 희귀서로 팔렸다. 이후 두 번째 쪽이 캘리포니아주에서 발견되어 1955년에 독일로 반환되었다. 잘려나간 첫 번째 쪽은 1972년에 필라델피아에서 발견되었으며, 이 또한 반환되었다.

3. 내용 분석

힐데브란트와 하두브란트의 대화는 다음과 같이 세분화된다.

46-48행("네 갑옷을 보니 너는 집에 좋은 주인이 있고 이 정권 하에서 망명한 적이 없다는 것을 알 수 있다.")의 위치에 대한 학자들 간의 이견이 존재한다.[2] 이 행은 힐데브란트가 하두브란트의 갑옷을 보고 아들의 안전한 삶과 자신의 망명을 대조하는 내용인데, 주변 대화의 대립적인 어조와 어울리지 않는다는 것이다.[3]

필사본에는 복사 오류, 룬 문자 사용의 불일치, 이름 철자의 변형, 두운의 부재 등 여러 문제점이 존재한다.[1] 일부 단어는 텍스트에만 등장하는 고유어(hapax legomenon)이다. 구두점 사용이 제한적이고, 행 분할은 현대 편집자들의 판단에 의존한다. 언어 특징은 고대 고지 독일어와 고대 작센어가 혼합되어 있어, 단일 화자의 구어와 일치하지 않는다.

텍스트에는 수정되지 않은 오류들이 존재한다. 예를 들어 26b행의 ''darba gistuotun''의 반복은 초과 음절이며 의미가 없다. 이는 필사자의 눈이 26b행의 ''Deotrichhe'' 대신 23행의 ''Detrihhe darba gistuontun''에 이끌렸기 때문이다.[2] 다른 명백한 복사 오류로는 ''mir'' 대신 ''mih'' (13행)와 ''fateres'' 대신 ''fatereres'' (24행)가 있다.[3]

필사자들은 소스에 사용된 스크립트에 완전히 익숙하지 않았던 것으로 보인다. ''wynn''룬의 사용 및 형태의 불일치는 필사자의 레퍼토리의 정상적인 부분이 아니었던 소스의 특징임을 보여준다.[4]

이름의 변형된 철자(예: ''Hiltibrant/Hiltibraht'', ''Hadubrant/Hadubraht'')는 소스에 이미 존재했을 가능성이 크다. 몇몇 곳에서는 행의 두 부분을 연결하는 두운의 부재가 텍스트가 누락되었음을 시사한다.

오류와 불일치 외에도, 텍스트의 일부 단어는 텍스트에만 고유하여 해석을 어렵게 만든다. 예를 들어 ''urhetto'' ("도전자"), ''billi'' ("전투 도끼"), ''gudhamo'' ("갑옷") 등이 있다.

텍스트의 구두점은 제한적이다. 사용된 유일한 표시는 산발적인 punctus (•)이며, 구절과 문장의 경계를 식별하는 것은 항상 간단하지 않다. 필사본은 운율 형태에 대한 지침을 제공하지 않으므로, 행 분할은 현대 편집자들의 판단에 따른다.

언어 특징은 고지 독일어 (Upper German)와 Low German 형태가 혼합되어 있어, 텍스트가 개별 화자의 구어와 일치할 수 없고 공연을 위해 의도되지 않았음을 의미한다.

『힐데브란트의 노래』에서 가장 기묘한 점은 동프랑크어와 고대 작센어의 혼재이다. 예를 들어, 1인칭주격대명사는 고지 독일어 "ik"와 고대 저지 독일어 "ih"가 모두 나타난다. 혼재의 이유는 밝혀지지 않았지만, 현존하는 사본의 필사자가 아닌, 그들이 베껴 쓴 원본에 이미 존재했던 것으로 보인다.

고대 작센어에는 오기가 산재하므로, 원본이 고대 작센어였을 가능성은 부정된다. 48행에서 두운을 이루는 "riche"와 "reccheo"는 작센 방언에서는 "rīke"와 "wrekkio"가 되어 운율이 맞지 않아 불완전한 형태가 되는데, 이것이 결정적인 근거로 제시된다.

고대 작센어의 기능적인 오류는 필사자가 방언을 완전히 이해하지 못했음을 시사한다. 현재 독일어의 "heißen"과 "weiß"에 해당하는 "heittu"(l.17) 와 "huitte"(l.66)는 고대 작센어에서는 "t" 한 글자가 되어야 하는데, 잘못 표기되었다. 또한, 디트리히 전설의 발상지가 북부 이탈리아라는 점 역시 『힐데브란트의 노래』의 기원이 남쪽에 있음을 더욱 강력하게 시사한다.

프레데릭 노먼은 "이 시는 고문헌학자, 언어학자, 문학사가 모두에게 수수께끼를 제시한다."라고 결론 내렸다.

3. 1. 시놉시스

이 시는 두 전사가 전장에서 만나면서 시작된다. 아마도 각 군대를 대표하는 인물들로 보인다.

나이가 더 많은 힐데브란트는 상대방에게 누구이며 가계가 어떻게 되는지 묻는다. 하두브란트는 자신은 아버지를 알지 못하지만, 장로들이 말하기를 그의 아버지는 힐데브란트이며, 테오도리크를 섬기며 오도아케르의 분노를 피해 동쪽으로 도망쳐 아내와 어린아이를 남겨두었다고 한다. 그는 자신의 아버지가 죽었다고 믿는다.

힐데브란트는 하두브란트가 그렇게 가까운 친척(자신이 친자임을 간접적으로 밝힘)과 싸우는 일은 없을 것이라 말하며, 훈족의 영주(아틸라를 가리키는 것으로 추정)에게서 선물로 받은 금 팔찌를 건넨다.

하두브란트는 이것이 속임수라고 생각하고 방심하게 하려는 것이라며 제안을 거절하고, 힐데브란트를 속임수와 비겁함으로 비난한다. 힐데브란트는 자신의 운명을 받아들이고 명예롭게 싸움을 거부할 수 없다는 것을 깨닫는다. 그는 자신의 아들을 죽이거나 아들에게 죽임을 당하는 것 외에는 선택의 여지가 없다.

그들은 싸움을 시작하고, 텍스트는 그들의 방패가 산산조각 나는 장면에서 끝을 맺는다. 그러나 시는 행의 중간에서 끊어져 결말을 알 수 없다.

3. 2. 구조

시는 서론적 서술(1-6행), 힐데브란트와 하두브란트의 대화, 결론적 서술(63-68행)의 세 부분으로 구성된다.[1] 대화는 다음과 같이 세분화된다.

46-48행("네 갑옷을 보니 너는 집에 좋은 주인이 있고 이 정권 하에서 망명한 적이 없다는 것을 알 수 있다.")의 위치에 대한 학자들 간의 이견이 존재한다.[2] 이 행은 힐데브란트가 하두브란트의 갑옷을 보고 아들의 안전한 삶과 자신의 망명을 대조하는 내용인데, 주변 대화의 대립적인 어조와 어울리지 않는다는 것이다.[3]

3. 3. 문제점

필사본에는 여러 문제점이 존재한다. 복사 오류, 룬 문자 사용의 불일치, 이름 철자의 변형, 두운의 부재 등이 나타난다. 일부 단어는 텍스트에만 등장하는 고유어(hapax legomenon)이다. 구두점 사용이 제한적이고, 행 분할은 현대 편집자들의 판단에 의존한다. 언어 특징은 고대 고지 독일어와 고대 작센어가 혼합되어 있어, 단일 화자의 구어와 일치하지 않는다.[1]텍스트에는 수정되지 않은 오류들이 존재한다. 예를 들어, 26b행의 ''darba gistuotun''의 반복은 초과 음절이며 의미가 없다. 필사자의 눈이 26b행의 ''Deotrichhe'' 대신 23행의 ''Detrihhe darba gistuontun''에 이끌렸기 때문이다.[2] 다른 명백한 복사 오류로는 ''mir'' 대신 ''mih'' (13행)와 ''fateres'' 대신 ''fatereres'' (24행)가 있다.[3]

필사자들은 소스에 사용된 스크립트에 완전히 익숙하지 않았던 것으로 보인다. ''wynn''룬의 사용 및 형태의 불일치는 필사자의 레퍼토리의 정상적인 부분이 아니었던 소스의 특징임을 보여준다.[4]

이름의 변형된 철자(예: ''Hiltibrant/Hiltibraht'', ''Hadubrant/Hadubraht'')는 소스에 이미 존재했을 가능성이 크다. 몇몇 곳에서는 행의 두 부분을 연결하는 두운의 부재가 텍스트가 누락되었음을 시사한다.

오류와 불일치 외에도, 텍스트의 일부 단어는 텍스트에만 고유하여 해석을 어렵게 만든다. 예를 들어 ''urhetto'' ("도전자"), ''billi'' ("전투 도끼"), ''gudhamo'' ("갑옷") 등이 있다.

텍스트의 구두점은 제한적이다. 사용된 유일한 표시는 산발적인 punctus (•)이며, 구절과 문장의 경계를 식별하는 것은 항상 간단하지 않다. 필사본은 운율 형태에 대한 지침을 제공하지 않으므로, 행 분할은 현대 편집자들의 판단에 따른다.

언어 특징은 고지 독일어 (Upper German)와 Low German 형태가 혼합되어 있어, 텍스트가 개별 화자의 구어와 일치할 수 없고 공연을 위해 의도되지 않았음을 의미한다.

프레데릭 노먼은 "이 시는 고문헌학자, 언어학자, 문학사가 모두에게 수수께끼를 제시한다."라고 결론 내렸다.

『힐데브란트의 노래』에서 가장 기묘한 점은 동프랑크어와 고대 작센어의 혼재이다. 예를 들어, 1인칭주격대명사는 고지 독일어 "ik"와 고대 저지 독일어 "ih"가 모두 나타난다. 혼재의 이유는 밝혀지지 않았지만, 현존하는 사본의 필사자가 아닌, 그들이 베껴 쓴 원본에 이미 존재했던 것으로 보인다.

고대 작센어에는 오기가 산재하므로, 원본이 고대 작센어였을 가능성은 부정된다. 48행에서 두운을 이루는 "riche"와 "reccheo"는 작센 방언에서는 "rīke"와 "wrekkio"가 되어 운율이 맞지 않아 불완전한 형태가 되는데, 이것이 결정적인 근거로 제시된다.

고대 작센어의 기능적인 오류는 필사자가 방언을 완전히 이해하지 못했음을 시사한다. 현재 독일어의 "heißen"과 "weiß"에 해당하는 "heittu"(l.17) 와 "huitte"(l.66)는 고대 작센어에서는 "t" 한 글자가 되어야 하는데, 잘못 표기되었다. 또한, 디트리히 전설의 발상지가 북부 이탈리아라는 점 역시 『힐데브란트의 노래』의 기원이 남쪽에 있음을 더욱 강력하게 시사한다.

4. 필사본

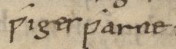

1715년경, 요한 게오르크 폰 에케르트가 9세기의 양피지 사본 2쪽에 걸쳐 기록된 필사본을 발견했다. 이 필사본은 830년대에 사본의 여백에 두 명의 필사자가 적어 넣은 것으로, 두 번째 필사자는 두 번째 쪽의 처음 11행만 작성했다. 문자는 주로 카롤링거 소문자체를 사용했지만, "w"의 대부분은 앵글로색슨 룬에서 기원한 (윈)으로 쓰였다.[2]

제2차 세계 대전 당시 필사본은 카셀의 도서관에서 피난했으나, 미군에게 약탈되어 희귀서로 팔렸다. 이후 1955년에 두 번째 쪽이 캘리포니아주에서 발견되어 독일로 반환되었고, 1972년에는 잘려나간 첫 번째 쪽이 필라델피아에서 발견되어 반환되었다.[2]

4. 1. 현황

현존하는 《힐데브란트의 노래》 필사본은 카셀 대학교 도서관에 보관되어 있다.[2] 이 필사본은 820년대에 앵글로색슨 소문자 및 카롤링거 소문자 서체로 작성된 코덱스의 일부이다. 《힐데브란트의 노래》는 830년대에 코덱스의 빈 페이지에 추가되었으며, 두 명의 필사자가 작성했다. 두 번째 필사자는 11행만 작성했다.[2] 필체는 주로 카롤링거 소문자이지만, ''wynn''-룬 (ƿ)을 포함한 여러 특징은 고대 영어의 영향을 보여준다.1715년경, 요한 게오르크 폰 에케르트(Johan Georg von Eckert)가 이 필사본을 발견했다. 제2차 세계 대전 중에는 카셀의 도서관에서 피난했으나, 미군에게 약탈되어 희귀서로 팔렸다. 이후 두 번째 쪽이 캘리포니아주에서 발견되어 1955년에 독일로 반환되었고, 1972년에는 잘려나간 첫 번째 쪽이 필라델피아에서 발견되어 반환되었다.[2]

과거 학자들이 화학 시약을 사용하여 텍스트의 가독성을 높이려 했기 때문에, 현재 필사본 페이지에는 여러 곳에 변색이 나타난다.

4. 2. 역사

"힐데브란트의 노래" 필사본은 현재 카셀의 무르하르트 도서관에 보관되어 있다.[2] 이 필사본은 불가타 성경의 두 권(지혜서와 집회서)과 오리게네스의 설교가 포함된 76개의 장으로 구성되어 있으며, 820년대에 앵글로-색슨 소문자 및 카롤링거 소문자 서체로 작성되었다. "힐데브란트의 노래" 텍스트는 830년대에 이 코덱스의 두 개의 빈 바깥 잎(1r 및 76v)에 추가되었다.이 시는 전투 중에 끊어지는데, 원래 텍스트가 세 번째 시트(현재 유실됨) 또는 (이후 교체된) 뒷 표지의 속표지에 이어졌을 것이라는 추측이 있었다. 그러나 텍스트가 불완전한 원본에서 복사되었거나 더 긴 이야기의 잘 알려진 에피소드를 나타낼 가능성도 있다.

"힐데브란트의 노래" 텍스트는 두 명의 필사자가 작성했으며, 그중 두 번째 필사자는 두 번째 잎의 시작 부분에 7줄 반(11행)만 썼다. 이 필사자들은 코덱스 본문을 쓴 사람들과는 다르다. 필체는 주로 카롤링거 소문자이다. 그러나 ''w''에 사용된 ''wynn''-룬 (ƿ)을 포함한 여러 특징은 고대 영어의 영향을 시사하는데, 이는 앵글로색슨 선교사에 의해 설립된 곳에서 놀랍지 않은 특징이다.

필사본의 바이에른 방언과 앵글로색슨 고서체학적 특징의 조합은 풀다 수도원이 필사되었을 가능성이 있는 유일한 곳임을 나타낸다. 북독일과의 선교 연결을 고려할 때, 풀다는 고대 작센어가 처음 도입된 시의 초기 버전이 쓰여진 곳일 가능성도 높다. 1550년경 이 필사본은 수도원 도서관 목록에 등재되었다.

1632년 30년 전쟁 중 헤센 군대에 의해 수도원이 약탈되고 파괴되었다. 도서관 필사본 대부분이 손실되었지만, 이 필사본은 나중에 헤센-카셀 방백에게 반환되어 궁정 도서관에 보관된 여러 약탈품 중 하나였다. 1831년 헤센의 새로운 헌법에 따라 도서관은 방백의 개인 소유에서 공공 소유로 바뀌어 카셀 주립 도서관(Landesbibliothek)이 되었다.

제2차 세계 대전 발발 시 필사본은 다른 19개의 필사본과 함께 주립 도서관에서 지역 은행의 지하 금고로 옮겨졌다. 이는 1941년 9월 연합군의 폭격으로 도서관 소장품이 거의 다 파괴되었을 때 손상되지 않았음을 의미한다. 1943년 8월 이 필사본(카셀 빌레할름 필사본과 함께)은 도시에서 남서쪽으로 떨어진 바트 빌둥겐의 벙커로 안전하게 옮겨져 그해 10월에 도시 중심부가 완전히 파괴된 파괴적인 공습을 간신히 피했다.

1945년 3월 미국 제3군 부대가 바트 빌둥겐을 점령한 후 벙커가 약탈되었고 필사본이 사라졌다. 미 군정의 공식 조사에서도 그 행방을 찾지 못했다. 1945년 11월 미국 육군 장교 버드 버먼은 필라델피아의 희귀 서적 거래상인 로젠바흐 컴퍼니에 이를 판매했다. 힐데브란트의 노래 첫 페이지가 있는 첫 번째 낱장이 제거되었는데, 이는 필사본의 출처를 숨기기 위한 것으로 추정된다(해당 시트에는 도서관의 도장이 찍혀 있었다). 1950년, 피어폰트 모건 도서관에서 이 필사본의 출처에 대한 의문을 제기했고 로젠바흐가 이것이 약탈된 것임을 알았을 것임에도 불구하고, 캘리포니아의 서지학자 캐리 에스텔 도헤니에게 판매되어 카마릴로의 에드워드 로렌스 도헤니 기념 도서관에 보관되었다. 1953년 이 필사본은 이 위치에서 추적되었고 1955년 카셀로 반환되었다. 그러나 누락된 첫 번째 낱장(및 카셀 "빌레할름")이 로젠바흐 박물관에서 재발견되어 필사본과 재결합된 것은 1972년에 이르러서였다.

이 필사본은 현재 무르하르트 도서관에 영구 전시되어 있다.

5. 언어

ðat sih urhettun ænon muotingoh

Hiltibrant enti Haðubrant untar heriun tuemgoh

sunufatarungo iro saro rihtungoh

garutun se iro guðhamun gurtun sih iro suert anagoh

helidos ubar hringa do sie to dero hiltiu ritungoh[2]

'힐데브란트의 노래'는 고대 고지 독일어와 고대 작센어가 혼합된 독특한 언어적 특징을 보인다. 예를 들어 1인칭 대명사가 고대 고지 독일어 형태인 'ih'와 고대 작센어 형태인 'ik'로 모두 나타난다.[2] 이러한 언어 혼합의 이유는 명확하게 밝혀지지 않았지만, 필사자의 실수가 아니라 원본에 이미 존재했던 것으로 추정된다.[2]

고대 작센어의 특징은 시의 앞부분에 주로 나타나며, 여러 오류를 포함하고 있어 고대 작센어 원본 가설은 부정된다. 48행의 'riche'와 'reccheo'의 두운은 고대 고지 독일어 원본을 뒷받침하는 결정적인 증거로 여겨진다. 고대 작센어 형태인 'rīke'와 'wrekkio'는 두운을 이루지 못하고 잘못된 행을 만들기 때문이다.[2]

고대 작센어 특징에서 나타나는 오류는 방언 혼합을 담당한 필사자가 해당 방언에 완전히 익숙하지 않았음을 보여준다. 'heittu'(17행) 및 'huitte'(66행)와 같은 형태는 고대 작센어 철자법 실수로, 고대 고지 독일어의 'zz'가 고대 작센어의 't'에 해당한다는 것을 필사자가 인지하지 못했음을 시사한다.[2]

동 프랑크 방언 지역에 위치한 풀다 수도원은 북독일 선교의 중심지였기 때문에 고대 작센어에 대한 지식이 있었을 것으로 추정된다. 그러나 고대 작센어로 번역을 시도한 동기는 여전히 풀리지 않는 수수께끼로 남아있다.[2]

6. 유사 작품

힐데브란트와 하두브란트의 이야기는 다른 게르만족 및 인도유럽어족 전통에서도 유사한 형태로 발견된다. 이러한 유사 작품들은 힐데브란트와 그의 아들의 전투를 묘사하거나 언급한다.[1] 여러 유사물들은 힐데브란트와 그의 아들의 전투를 묘사하거나 언급한다.

6. 1. 게르만족

- 13세기 초 ''데인인의 사적기''(Gesta Danorum) 7권에서, 힐디게르는 죽어가면서 자신이 아들을 죽였다고 밝힌다.[1]

- 13세기 고대 노르드어 ''티드렉 사가''(Þiðreks saga)에서, 힐디브란드르는 아들 알리브란드르를 물리친다. 알리브란드르는 항복하며 칼을 내밀지만, 힐디브란드르가 칼을 잡으려 하자 공격하려 한다. 힐디브란드르는 그가 여자에게 싸움을 배웠다고 조롱한 후, 그가 알리브란드르인지 묻고 화해한다.[1]

- 초기 신 고지 독일어 ''젊은 힐데브란트의 노래''(Jüngeres Hildebrandslied) (15세기에 처음 등장)는 아들의 배신적인 공격, 아들이 여자에게 싸움을 배웠다는 조롱, 그리고 최종적인 화해에 대한 비슷한 이야기를 전한다.[1]

- 14세기 고대 노르드어 ''아스문다르 사가 카파바나''(Ásmundar saga kappabana)에서, 힐디브란드르는 아들을 죽여야만 했던 것에 대해 슬퍼한다.[1]

> ‘사랑하는 아들이 내 머리 뒤에 누워있네, 내가 낳은 상속자; 원치 않았지만 [그에게서] 생명을 빼앗았네.’[1]

6. 2. 기타 인도유럽어족

다음은 다른 인도유럽어족 전통에서 늙은 영웅이 아들과 싸워야 하고, 아들의 친족 주장을 불신한 후 그를 죽이는 내용의 세 가지 전설이 있다.[1]- 아일랜드 중세 문학에서 영웅 쿠 쿨린은 그의 아들 콘라이를 죽인다.[1]

- 페르시아 서사시 샤나메에서 로스탐은 그의 아들 소흐라브를 죽인다.

- 인기 있는 루스 ''빌리나''에서 일리야 무로메츠는 그의 아들 포드소콜니크를 죽인다.

- 마하바라타의 한 구절에서는 아들(바브루바하나)이 신원이 밝혀지지 않은 아버지(아르주나)를 죽이지만, 후자는 나중에 다시 살아난다.

- 소실된 고대 그리스 서사시 텔레고니에서 오디세우스는 키르케와의 아들인 텔레고노스에게 살해당한다.

6. 3. 결말

Hiltibrant enti Hadubrantgoh의 결말은 필사본이 중간에 끊어져 유실되었지만, 유사한 내용의 다른 작품들을 통해 그 결말을 추측할 수 있다.[1]- 13세기 노르웨이의 『시즐렉의 사가』(Þiðreks saga)에서는 아버지 힐디브란트(Hildibrand)가 아들 알리브란트(Alibrand)를 이긴다. 알리브란트는 칼을 들이대는 척하며 기습하려 하지만 실패하고 화해에 이른다.

- 13세기에 중고 독일어로 쓰인 『새로운 힐데브란트의 노래』(Jüngeres Hildebrandslied)에서는 힐데브란트가 하두브란트를 이기지만 죽이지 않고 끝난다.

- 14세기의 북유럽의 『용사 살해자 아스문드의 사가』에서는 힐디브란트가 아군 용사들을 아스문드에게 잃고 광기에 휩싸여, 곁에 있던 아들을 죽인 후 결투에 나서 아스문드에게 죽임을 당한다.

- 페로 제도에 전해지는 발라드 ''스뇨울브스쾨디''(Snjólvskvæði)에서는 힐데브란트가 속아서 아들을 죽이게 된다.

- 13세기 초의 『데인인의 사적』(Gesta Danorum) 제7권에서 힐디겔이 이복 형제 할단과 싸우는 것을 망설이지만, 결국 칼을 맞대고, 죽어가는 할단에게 둘이 형제임을 밝힌다.

이러한 유사 작품들을 통해 힐데브란트의 노래는 하두브란트가 전투에서 죽는 비극적인 결말이었을 것으로 추정된다.[1] 몇몇 후기 중세 버전들이 화해로 끝나지만, 이는 후대의 감상적인 취향에 따른 각색으로 보인다.[1] 초기 영웅 서사시의 정신에 따르면, 힐데브란트는 아들의 배신적인 공격 이후 그를 죽일 수밖에 없었을 것이다.[1]

13세기 독일의 민네징어 데어 마르너가 젊은 알레브란트의 죽음에 대한 시를 언급한 것은 이 이야기의 초기 버전이 13세기까지 독일에서 전해졌음을 시사한다.[1]

참조

[1]

서적

Poetry in fornaldarsögur

Turnhout: Brepols

2017

[2]

서적

古期ドイツ語作品集成

渓水社

2003

[3]

서적

サガ選集

[4]

서적

デンマーク人の事績

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com