오도아케르

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

오도아케르는 476년 서로마 제국의 마지막 황제 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시키고 이탈리아를 통치한 게르만족 출신의 군사 지도자이다. 그는 동로마 제국의 황제 제논으로부터 이탈리아 통치 권한을 부여받아 서로마 제국의 행정 체제를 유지하며 로마법을 존중하는 통치를 펼쳤다. 오도아케르는 아리우스파였지만 가톨릭 교회와 우호적인 관계를 유지했으며, 반달 왕국과의 외교를 통해 시칠리아 섬을 회복하는 등 뛰어난 정치력을 보였다. 488년 동로마 제국의 지원을 받은 테오도리크에게 공격받아 493년 암살당했으며, 그의 통치는 이탈리아에 새로운 정치 질서를 확립하고 중세 이탈리아 왕국의 기틀을 마련했다는 평가를 받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 후기 로마의 파트리키 - 리키메르

리키메르는 5세기 서로마 제국의 실질적인 지배자로서 게르만계 군사령관이었으며, 여러 황제를 꼭두각시로 내세워 권력을 행사하고 반달족과의 전쟁에서 활약했으나 안테미우스와의 갈등 끝에 사망하여 서로마 제국의 몰락을 가속화했다. - 후기 로마의 파트리키 - 플라비우스 아에티우스

플라비우스 아에티우스는 4세기 말 출생하여 5세기에 활동한 서로마 제국의 군인이자 정치가로, 훈족과의 교류를 통해 군사적 역량을 키웠으며, 훈족의 침입을 막아냈으나 권력 투쟁 끝에 암살당했다. - 493년 사망 - 남제 무제

남제 무제 소색은 남제 2대 황제로, 재위 기간 동안 백성 생활 안정과 국가 재정 확보에 힘써 '영명의 치'라 불리는 번성기를 이끌었으나 만년에는 사치를 즐겼다는 평가를 받으며 후계자 쟁탈전의 원인이 되었다. - 493년 사망 - 소장무

남제 무제의 황태자 소장무는 고제의 맏손자로서 불교 숭상과 육질관 설립 등의 업적을 남겼지만, 사치스러운 성격으로 무제의 질책을 받았으며, 그의 아들 소소업의 폐위와 살해로 가문이 멸족되었다.

2. 출신 배경 및 초기 생애

오도아케르의 출신은 불분명하며, 헤룰리족, 스키리족, 고트족, 튀링기족 등으로 여겨지지만, 그가 게르만족이었는지조차 확실하지 않다. 그의 아버지는 에데코이며, 형제로는 오노울푸스가 있다.[26]

동로마 제국에 속해 있던 아버지 에데코가 469년 볼리아 전투에서 패사하자, 오도아케르는 로마로 도망쳐 470년경 로마군의 장군이 되었다.[26] 472년에는 게르만족 장군 리키메르 휘하에서 서로마 황제 안테미우스 토벌에도 참여했다. 오도아케르는 특정 부족을 이끄는 부족장이 아니라, 정규 로마 군단을 지휘하는 로마 제국의 장군이었다.

2. 1. 이름의 어원

오도아케르라는 이름은 게르만어 어원을 가진 것으로 추정되지만, 정확한 의미와 기원은 논쟁의 대상이다. 전통적으로 게르만어 구성 요소인 *''auda''* (행운, 소유, 부)와 *''wakra''* (깨어 있는, 경계하는, 활기찬)에서 유래되었다고 여겨진다.[1] 어느 게르만어족 분파에서 유래되었는지는 명확하지 않다.[2] 이 어원론을 뒷받침하는 것은 이 형태가 다른 게르만어, 즉 고대 영어 시 "울프와 에드와케르"의 표제어 *'Eadwacer'* (여기서 고대 영어는 초기 게르만어 소리 *'au-'*를 *'ea-'*로 렌더링함)에서도 동족 관계를 가지고 있다는 점이다.[3]그러나 역사학자 로버트 L. 레이놀즈와 로버트 S. 로페즈는 오도아케르의 이름이 게르만어가 아닐 가능성을 탐구하며, 그의 민족적 배경이 다른 곳에 있을 수 있다는 몇 가지 주장을 제시했다. 그중 하나는 그의 이름 "오도아케르"가 게르만어에서 어원을 찾을 수 있다고 주장했지만, 설득력 있게 발견되지 않았으며, 대신 튀르크어의 "Ot-toghar" ("풀에서 태어난" 또는 "불에서 태어난") 또는 더 짧은 형태인 "Ot-ghar" ("목동")에서 유래했을 수 있다고 주장했다.[4]

오도아케르의 이름 어원을 그의 조상이나 언어를 결정하는 데 사용할 수 있다는 가정은 오토 J. 뫼헨-헬펜과 발터 폴 같은 역사학자와 언어학자들에게 비판받았다. 이들은 게르만어 사용자들이 이 시기와 지역에서 훈족 이름을 사용했고 그 반대의 경우도 마찬가지라고 지적했다.[5] 폴이 강조했듯이, 같은 사람이 여러 상황, 특히 아틸라 사후의 격변 동안 훈족 또는 게르만족으로 간주될 수 있었으며, "아틸라 제국의 지배 계급은 붕괴 후에도 부족 정치에 계속 영향을 미쳤다".[6]

2. 2. 민족적 기원

오도아케르의 정확한 민족적 기원은 알려져 있지 않다. 동시대 및 후대의 기록에는 그가 스키리족, 헤룰리족, 루기족, 고트족 등 다양한 부족 출신으로 언급된다.[1] 그의 아버지 에데코는 훈족의 아틸라 휘하에서 활동했으며, 어머니는 스키리족 출신이라는 설도 있다.[26] 요르다네스는 오도아케르를 투르킬링기족의 왕으로 묘사하기도 했는데, 이 부족의 정체는 불분명하다. 현대 학자들은 오도아케르가 여러 게르만 부족의 혼혈 출신일 가능성이 높다고 본다.[19]7세기 안티오키아의 요한이 재현한 프리스쿠스의 역사 단편에 따르면, 오도아케르는 스키리족 출신이며 에데코의 아들이자 아르마투스를 살해한 오노울푸스의 형제였다. ''익명의 발레시안''은 그의 아버지가 에데코이며, 그가 스키리족과 헤룰리족을 이끌었다고 언급한다.

요르다네스는 에데코를 아틸라의 몰락 이후 오노울푸스와 함께 스키리족의 지도자로 지목했으며, 이들은 469년경 판노니아의 볼리아 전투에서 동고트족에게 패배했다.

프리스쿠스는 더 이른 시기의 에데코를 아틸라의 신뢰받는 사람, 콘스탄티노플의 대사로 묘사했다. 그는 프리스쿠스와 다른 제국 고위 인사들을 아틸라의 진영으로 호송했다. 이 에데코가 오도아케르의 아버지라는 사실은 보편적으로 받아들여지지 않는다. 프리스쿠스는 그를 스키타이인 또는 훈족이라고 불렀는데, 이러한 분류는 정확한 민족 기원보다는 사회적 유형과 생활 방식을 나타낼 수 있다. 그러나 맥베인은 프리스쿠스가 용어를 신중하게 사용했으며, 에데코가 오도아케르의 스키리족 아버지가 될 수 없다는 증거로 본다.

오도아케르가 로마인이 아니라는 점을 제외하면, 그의 정확한 민족적 기원은 알려져 있지 않다. 그는 아틸라의 다민족 제국 출신일 가능성이 높으며, 이 제국에는 "고트족"으로 불리는 여러 집단이 포함되어 있었다. 그는 적어도 부분적으로는 게르만족의 후손일 가능성이 높다. 테오파네스와 같은 초기 중세 자료는 그를 고트족이라고 불렀다. 마르셀리누스 코메스는 그를 "고트족의 왕"(''Odoacer rex Gothorum'')이라고 불렀다.

요르다네스는 오도아케르를 스키리, 헤룰리, 루기를 포함한 여러 고트족과 연관시켰다. 그는 오도아케르를 당시에는 알려지지 않았던 투르킬링기와 연관시켰는데, 이는 민족일 수도 있고 왕조일 수도 있다. 투르킬링기는 다른 자료에서 언급되지 않으며, 그들의 민족적 연관성은 불분명하지만, 고트족, 훈족, 또는 튀링기의 선구자였을 수도 있다. 요르다네스는 ''게티카''에서 오도아케르를 스키리 및 헤룰리 추종자를 거느린 투르킬링기의 왕(''Torcilingorum rex'')으로 묘사했지만, 다른 구절에서는 오도아케르 통치 기간 동안 이탈리아가 "투르킬링기와 루기의 폭정에 의해 흔들렸다"고 언급했다. ''로마나''에서 그는 오도아케르를 루기의 후손, 즉 로구스라는 이름의 사람(''Odoacer genere Rogus'')의 후손으로 정의한다.

스키리와 헤룰리는 프로코피우스와 같은 동시대인들에게 "고트족"으로 알려진 사람들 중 하나였다. 그들은 고트족, 훈족, 알란족과 마찬가지로 우크라이나 방향에서 도나우 지역으로 온 것으로 보인다. 발트해 남부 해안에서 기원한 것으로 보이는 루기족은 아틸라 사후 도나우 강에서 그들의 왕국에 대해 알려져 있다. 이들은 468년 볼리아 전투에서 스키리족과 같은 편에서 싸웠고, 아틸라 사후 가장 지배적인 집단 중 하나였던 동고트족을 격파했다. 레이놀즈와 로페즈는 아틸라에게 로구스라는 삼촌이 있었고 요르다네스가 오도아케르가 그의 후손이라고 말했을 수 있다고 지적했다. 볼리아 전투 이후, 스키리, 루기, 헤룰리는 오도아케르가 이탈리아에서 통제하게 된 군대의 상당 부분을 차지했고, 동고트족은 발칸 반도의 동로마 제국 영토로 이동했다. 당대의 ''Auctorium Havniense'' 또한 오도아케르를 헤룰리의 왕이라고 부른다. 마이클 프라세토와 같은 많은 역사가들은 오도아케르가 에데코와 후눌프와 연관된 가족 관계 때문에 스키리족의 후손이라고 받아들인다.

학자들은 요르다네스가 "투르킬링기"에 대해 신뢰할 수 있는지에 대해 의견이 갈린다. 이들이 훈족 중 알려지지 않은 투르크어를 사용하는 사람들이라는 주장도 제기되었다. 요르다네스가 언급한 투르킬링기는 초기 튀링기인으로, 도나우 왕국에서 상대적으로 멀리 북쪽에 있었다는 주장도 있다. 이 주장을 지지하는 쪽에서는 10세기 ''수다''가 오도아케르의 동생으로 보이는 오노울푸스를 아버지 쪽으로는 튀링기인, 어머니 쪽으로는 스키리인으로 확인한다. 이 단편은 말쿠스가 쓴 것으로 보이며, 그는 동시대인이자 정보를 잘 알고 있었을 가능성이 높다.

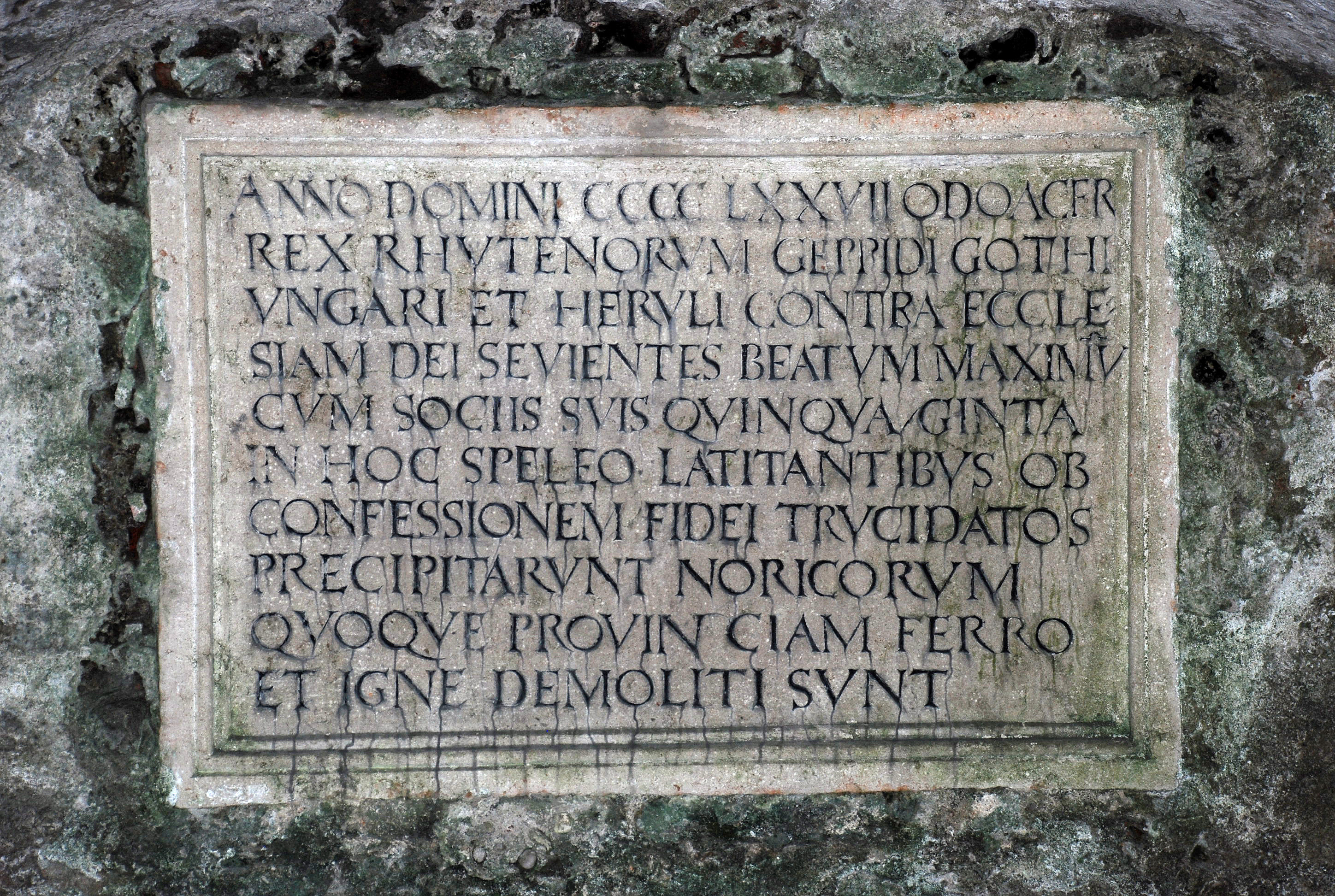

1521년 잘츠부르크의 성 베드로 수도원 묘지 페터스프리드호프의 카타콤베 성 막시무스 예배당에서 발견된 기념판에는 오도아케르를 477년에 노리쿰을 침략한 "루테네" 또는 "루테니안"의 왕(Rex Rhvtenorvmla)으로 언급하고 있다. 이 판의 내용은 단순한 전설로 여겨진다.[1] 그럼에도 불구하고, 이 판은 오도아케르를 고대 켈트족 루테네와 후기 슬라브족 루테니안과 연결하려는 이론가들에게 인기 있는 "자료"가 되었다. 폴 R. 마고치는 이러한 이론들을 "창의적인" 작가들의 "창의적인" 이야기로 간주해야 한다고 주장한다.

에우기피우스의 ''성 세베리누스 전기''의 한 구절은 오도아케르가 너무 키가 커서 문을 통과하기 위해 몸을 숙여야 했다고 밝혔는데, 역사가 브루스 맥베인은 고대 자료가 훈족을 로마인보다 키가 작다고 묘사하기 때문에 이것이 그가 훈족이었을 가능성이 낮다는 주장이라고 생각한다.

페니 맥조지 및 맥베인과 같은 역사가들은 오도아케르가 스키리족과 튀링기인의 혼혈일 가능성이 높다고 주장한다. 맥베인은 "고대 자료는 오도바케르의 부족 관계에 대해 상당한 혼란을 보이지만" 그 중 어느 것도 오도아케르를 훈족이라고 부르지 않는다고 주장한다. 패트릭 아모리는 "오도아케르는 스키리인, 루기인, 고트족 또는 튀링기인으로 불리고 있으며, 그의 아버지는 훈족, 그의 어머니는 스키리인으로 불린다. 오도아케르의 아버지 에데코는 처음에는 아틸라 휘하의 훈족과 관련되었고, 그 다음에는 5세기 자료에서 간헐적으로 나타나는 민족지적 이름인 스키리족과 관련되었다."라고 설명한다. 에릭 젠슨은 오도아케르가 고트족 어머니에게서 태어났고 그의 아버지 에데코는 훈족이었다고 주장한다.

2. 3. 초기 생애

오도아케르의 초기 생애에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 7세기 안티오키아의 요한이 재현한 프리스쿠스의 역사 단편에 따르면, 오도아케르는 스키리족 출신이며, 에데코(Idiko)의 아들이자 동로마 제국에서 아르마투스를 살해한 후눌프의 형제였다.[26] ''익명의 발레시안''은 그의 아버지 이름이 에데코(Aediko)이며, 그가 스키리족과 헤룰리족을 이끌었다고 언급한다.요르다네스는 에데코(분명 같은 인물)를 아틸라의 몰락 이후 후눌프(아마도 그의 아들)라는 인물과 함께 스키리족의 지도자로 지목했다. 그들은 469년경 판노니아의 볼리아 전투에서 동고트족에게 패배했다.[26]

더 이른 시기의 에데코(Edekon)는 프리스쿠스에 의해 아틸라의 신뢰받는 사람, 콘스탄티노플의 대사로 묘사되었다. 그는 프리스쿠스와 다른 제국 고위 인사들을 아틸라의 진영으로 호송했다. 이 에데코가 오도아케르의 아버지라는 사실은 보편적으로 받아들여지지 않는다. 프리스쿠스는 한 번은 그를 스키타이인, 또 한 번은 훈족이라고 부른다. 이 시대의 "스키타이인" 또는 "훈족"과 같은 분류는 정확한 민족 기원보다는 사회적 유형과 생활 방식을 나타낼 수 있다고 주장되어 왔다. 그러나 맥베인은 프리스쿠스가 그러한 용어를 신중하게 사용했으며, 이는 에데코가 오도아케르의 스키리족 아버지가 될 수 없다는 증거로 본다.

오도아케르는 로마인으로 여겨지지 않았다는 사실을 제외하고는, 그의 정확한 민족적 기원은 알려져 있지 않다. 그의 기원은 아마도 한 세대 전 아틸라의 다민족 제국에 있으며, 이 제국에는 이 시대에 "고트족"으로 불리는 여러 집단이 포함되어 있었다.

오도아케르는 로마 시로 도망쳐 470년경 로마군의 장군이 되었다.[26] 472년에는 게르만족 장군 리키메르 휘하에서 서로마 황제 안테미우스 토벌에도 참여했다.

3. 서로마 제국 멸망과 이탈리아 왕 즉위

오도아케르는 476년, 그의 군인들에 의해 렉스(rex)로, 제노 황제에 의해 ''이탈리아 공작''으로 선포되면서 로마 영토에 대한 새로운 행정 시대가 시작되었다. 오도아케르는 이탈리아 행정 체계에 몇 가지 중요한 변화를 도입했다. 그는 이탈리아와 인접 지역에 대한 통제력을 강화하기 위해 많은 군사적 조치를 취했다. 반달 왕국의 왕 가이세리크와 협상하여 시칠리아 섬의 일부를 서로마 제국에 반환하게 했고[12], 487년에는 루기족의 왕 펠레테우스를 항복시켜 끌려갔던 로마 시민들을 되찾아왔다.[12][11]

제논과 오도아케르는 서로마 황제 폐지 후에도 원로원 등 서로마 제국의 정부 기구를 그대로 남겨두고, 고대 로마식 통치 방법을 지속했다. 오도아케르는 로마의 법을 엄격히 실행하여 원로원과 집정관의 권위를 부활시키기 위해 노력했고, 서로마 제국의 사람들로부터 큰 신뢰를 얻었다. 또한, 자신은 이탈리아의 수호자로서 군관의 지위에 머물고, 제국의 민정 행정은 원로원과 로마인 문관에게 위임했으므로, 그동안 로마 황제에게 억눌려 있던 원로원 의원들도 오도아케르의 지배를 환영했다. 원로원과 집정관은 주조권을 회복하고, 양질의 동화가 발행되었다[8] .

오도아케르 자신은 아리우스파였지만, 가톨릭 교회와도 좋은 관계를 유지했다.[26]

3. 1. 서로마 제국 멸망

475년, 오레스테스는 율리우스 네포스 서로마 황제를 몰아내고 자신의 아들 로물루스 아우구스툴루스를 황제로 세웠다.[2] 그러나 네포스는 달마티아의 살로나에서 자신의 궁정을 재편성하고 동로마 제국의 제논 황제로부터 지지를 받았다. 제논은 로물루스 아우구스툴루스를 인정하지 않고 그와 그의 아버지를 반역자로 여겼다.[3][4][5]

이 무렵, 오도아케르는 이탈리아 주둔 게르만족 ''포에데라티'' 군대의 지도자가 되었다.[26] 이들은 수년간 이탈리아에 주둔하며 자신들의 토지를 원했고, 오레스테스에게 이를 요구했으나 거절당했다.[20] 이에 게르만족 용병들은 오도아케르에게 반란을 이끌어달라고 요청했다. 476년 8월 23일, 오도아케르는 게르만족 ''포에데라티'', 스키리족, 헤룰리족, 그리고 이탈리아 로마 군대의 상당 부분에 의해 ''렉스''("왕")로 선포되었다.[20]

오도아케르는 라벤나로 진격하여 도시를 점령하고, 476년 9월 4일 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시켰다.[2] 오도아케르는 로물루스의 젊음과 아름다움에 감동하여 그를 살려주고 연금을 지급하여 캄파니아로 보냈다.[2]

로물루스 아우구스툴루스의 폐위 이후, 로마 원로원은 동로마 황제 제논에게 사절단을 보내 서로마 황제의 관과 자색 옷을 수여했다. 이들은 서부에 더 이상 별도의 황제가 필요 없으며, "하나의 군주만으로도 세계를 통치하기에 충분하다"고 알렸다.[2] 제논은 이들의 선물을 받아들였고, 이는 서로마 황제의 종식을 의미했다.[2] 제논은 오도아케르에게 귀족 칭호를 수여하고 로마의 이름으로 이탈리아를 통치할 법적 권한을 부여했다.[3][4][5] 또한 제논은 오도아케르가 네포스를 서로마 황제로 다시 받아들여야 한다고 제안했지만,[6] 오도아케르는 이를 받아들이지 않았다. 그러나 오도아케르는 네포스의 권위에 따라 행동하는 척하며 그의 이미지와 제논의 이미지가 모두 담긴 동전을 발행했다.[6] 480년 네포스가 살해된 후, 제논은 단독 황제가 되었다.[6]

오늘날에는 오도아케르가 이탈리아의 영주로 임명된 것을 서로마 제국의 "멸망"이라고 표현하는 경우가 있지만, J.B. 베리 등 연구자들은 오도아케르에 의한 이탈리아 통치를 서로마 제국의 "멸망"으로 부르는 것에 부정적이다.[20]

3. 2. 이탈리아 왕 즉위

476년, 오도아케르는 서로마 황제 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시키고, 원로원을 통해 "더 이상 서방을 담당할 황제는 필요 없다"는 칙서를 서로마 황제의 제관과 자색 의복과 함께 동로마 제국의 황제 제논에게 보냈다. 제논은 로물루스 아우구스툴루스를 정당한 서로마 황제로 인식하지 않았기 때문에, 오도아케르가 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시킨 것은 제논에게 정당한 행위로 여겨졌다.[2] 제논은 로물루스 아우구스툴루스 폐위에 공을 세운 오도아케르에게 보상으로 파트리키의 지위와 이탈리아 본토를 통치할 법적 권한을 부여했다.[3][4][5]사절과 제논의 회견에는 달마티아에서 서로마 황제를 칭하던 율리우스 네포스도 동석했기 때문에,[6] 제논은 율리우스 네포스의 체면도 세워주기 위해 율리우스 네포스를 서로마 황제로 받아들일 것을 제안했다.[6] 원로원은 제논의 제안에 반대했지만, 오도아케르는 타협하여 제논의 제안을 받아들였다. 오도아케르는 율리우스 네포스에 대한 충성의 증표로 새로 발행한 금화에 율리우스 네포스의 이름과 초상을 새겼지만, 결국 율리우스 네포스를 이탈리아 본토로 맞이하지는 않았다.

480년 율리우스 네포스가 정체불명의 인물에게 살해되자, 동방을 담당하는 황제 제논이 로마 제국의 유일한 황제가 되었다. 오도아케르는 로물루스 아우구스툴루스 대신 로마 황제가 될 수도 있었고, 리키메르나 오레스테스처럼 꼭두각시 황제를 세울 수도 있었지만, 그렇게 하지 않았다.

4. 이탈리아 통치

오도아케르는 서로마 제국의 행정 시스템을 유지하고, 원로원과 집정관의 권위를 존중했다[26]. 그는 로마법을 엄격하게 시행하여 시민들의 신뢰를 얻었다. 자신은 이탈리아의 수호자로서 군관 지위에 머물고, 제국의 민정 행정은 원로원과 로마인 문관에게 위임하여, 로마 황제에게 억눌려 있던 원로원 의원들의 환영을 받았다. 원로원과 집정관은 주조권을 회복하고, 양질의 동화를 발행했다[8]. 이러한 정책은 훗날 황제 아나스타시우스 1세의 재정 개혁의 본보기가 되었다[9].

오도아케르는 아리우스파였지만, 가톨릭 교회와 좋은 관계를 유지했다[26]. 교황 펠릭스 3세는 그의 치세를 칭찬했고, 테오도리크의 지지자였던 파비아 주교조차 오도아케르의 지배를 비난하지 않고, 5개 교회의 재건과 하나의 탄원이 받아들여졌음을 기록했다. 주느비에브 마리 쿡 경은 테오도리크를 지지한 에노디우스의 "침묵"이 오도아케르에 대한 무언의 찬사였다고 본다[10]. 그의 통치 기간 동안 이탈리아는 상대적인 안정과 번영을 누렸다.

반달 왕국의 왕 가이세리크와 협상하여 시칠리아 섬의 일부를 돌려받았고[12], 491년까지 이탈리아에 대한 공격을 중단시켰다[12]. 487년에는 루기족의 왕 펠레티우스를 항복시키고 끌려갔던 로마 시민들을 되찾아왔다[12][11].

4. 1. 내정

오도아케르는 서로마 제국의 행정 시스템을 그대로 유지하였으며, 원로원과 집정관의 권위를 존중했다[26]. 그는 로마법을 엄격하게 시행하여 시민들의 큰 신뢰를 얻었다. 또한, 자신은 이탈리아의 수호자로서 군관의 지위에 머물고, 제국의 민정 행정은 원로원과 로마인 문관에게 위임했으므로, 그동안 로마 황제에게 억눌려 있던 원로원 의원들도 오도아케르의 지배를 환영했다. 원로원과 집정관은 주조권을 회복하고, 양질의 동화가 발행되었다[8]. 오도아케르 시대의 이러한 정책은, 후에 황제 아나스타시우스 1세가 시행한 재정 개혁의 본보기가 되었다[9].오도아케르는 아리우스파였지만, 가톨릭 교회와도 좋은 관계를 유지했다[26]. 교황 펠릭스 3세는 오도아케르의 치세를 칭찬했으며, 후에 오도아케르를 멸망시킨 테오도리크의 열렬한 지지자였던 파비아 주교조차 오도아케르의 지배를 비난하지 않고, 5개의 교회의 재건과 하나의 탄원이 받아들여졌음을 기록했을 뿐이었다. 주느비에브 마리 쿡 경은, 테오도리크를 지지한 에노디우스의 "침묵"은 오도아케르에 대한 무언의 찬사였다고 보고 있다[10]. 그의 통치 기간 동안 이탈리아는 상대적인 안정과 번영을 누렸다.

4. 2. 외교 및 군사

반달 왕국의 왕 가이세리크와 협상하여 시칠리아 섬의 일부를 서로마 제국에 반환하게 했고[12], 이탈리아에 대한 공격을 491년까지 중단시켰다[12] . 487년에는 루기족의 왕 펠레티우스를 항복시켜 끌려갔던 로마 시민들을 되찾아왔다[12][11] .5. 몰락과 죽음

476년 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시키고 이탈리아의 영주가 된 오도아케르는 원로원과 집정관의 권위를 부활시키고 로마법을 엄격히 실행하여 서로마 제국 백성들의 신뢰를 얻었다. 아리우스파 신자였음에도 가톨릭 교회와도 좋은 관계를 유지했으며, 교황 펠릭스 3세는 그의 치세를 칭찬했다. 대외적으로는 반달 왕국과 협상하여 시칠리아 섬 일부를 반환받았고, 487년에는 루기족을 격파하여 로마 시민들을 구출했다. 이러한 안정과 번영으로 서로마 제국은 크게 부흥했다.[12]

그러나 488년, 동로마 제국 황제 제논은 오도아케르가 484년에 반란을 일으킨 일루스와 레온티우스를 지원한다고 의심하여, 동고트족의 테오도리크에게 그를 토벌하도록 명령했다. 실제로 오도아케르와 일루스 사이에 밀약이 있었는지, 아니면 제논이 테오도리크를 견제하기 위해 누명을 씌운 것인지는 불분명하다.[12][13]

489년부터 테오도리크의 침공이 시작되었고, 이손초 전투와 베로나 전투에서 연패한 오도아케르는 라벤나로 피신했다. 493년 라벤나 포위전 끝에 항복한 오도아케르는 항복 연회 자리에서 테오도리크에게 암살당했다. 그의 형제 오노울푸스는 화살에 맞아 죽었고, 아내 수니길다와 아들 텔라도 처형되었다. 에드워드 기번은 『로마 제국 쇠망사』에서 오도아케르를 전술과 정치에 뛰어난 영웅으로 평가했다.[19]

오늘날 오도아케르의 이탈리아 통치를 서로마 제국의 "멸망"으로 보는 시각도 있지만, J.B. 베리 등 연구자들은 이에 부정적이다.[20] 오도아케르의 통치는 황제 제논이 고트족, 프랑크족 등에게 통치를 위임한 것과 마찬가지로 이탈리아에 적용된 것으로 보아야 하며, 서로마 제국의 정부 기구는 6세기 중반까지 존속했기 때문이다.[21][23][24]

5. 1. 테오도리크와의 갈등

제노는 오도아케르의 세력이 커지자 그를 경쟁자로 여겼다. 484년 오도아케르가 일루스와 서신을 주고받으며 제노에게 반기를 들자,[13] 제노는 오도아케르를 제거하기로 결심했다. 제노는 동고트족의 왕 테오도리크에게 오도아케르를 제거하고 이탈리아를 통치하라는 명령을 내렸다.[12] 테오도리크는 485년에 반란을 일으킨 경험이 있었고, 제노가 아르마투스를 처형한 것을 보았기 때문에 제노가 자신의 독립적인 권력을 용납하지 않을 것이라고 의심했다.489년, 테오도리크는 동고트족을 이끌고 율리안 알프스를 넘어 이탈리아를 침공했다. 오도아케르는 8월 28일 이손초에서 테오도리크에게 패배하고[12], 베로나로 후퇴하여 요새화된 진영을 구축했으나 9월 27일 베로나 전투에서 다시 패배했다.[12] 오도아케르는 라벤나로 피신했고, 테오도리크는 메디올라눔으로 진격하여 오도아케르 군대의 대부분과 그의 수석 장군 투파의 항복을 받았다. 테오도리크는 투파를 라벤나로 파견했으나, 투파는 변절하여 테오도리크에게 심각한 패배를 안겼다. 테오도리크는 티키눔으로 후퇴했고, 오도아케르는 라벤나에서 나와 테오도리크를 포위했다. 이 와중에 부르군트족이 리구리아를 약탈하고 많은 로마인들을 포로로 잡았다.

다음 해 여름, 서고트족 왕 알라리크 2세가 군사 원조를 보내 오도아케르의 포위를 풀게 했다. 490년 8월 11일, 두 왕의 군대는 아다 강에서 충돌했고, 오도아케르는 다시 패배하여 라벤나로 후퇴했다. 테오도리크는 라벤나를 포위했다. 라벤나는 늪과 강어귀로 둘러싸여 배후지에서 작은 배로 쉽게 보급을 받을 수 있었고, 투파가 트렌트 근처 아디제 계곡에 남아있어 난공불락이었다. 테오도리크 부대 내 불화로 탈영이 발생했고, 반달족이 시칠리아 섬을 침략했다.[12] 테오도리크의 동맹인 루기 왕국의 왕 프리데리쿠스는 파비아 주민을 억압했고, 491년 8월 테오도리크의 개입으로 프리데리쿠스는 투파에게 망명했다.

491년 7월, 라벤나에서 보낸 대규모 출격이 실패하고 최고 사령관 리빌리아가 전사했다. 492년 8월, 고트족은 리미니에서 배를 조립하여 라벤나를 봉쇄하려 했다. 493년 2월 25일, 라벤나의 주교 요한의 중재로 테오도리크와 오도아케르는 라벤나를 공동 통치하는 조약을 체결했다. 3년의 포위 끝에 테오도리크는 3월 5일에 도시에 입성했고, 열흘 후 오도아케르는 테오도리크와의 식사 자리에서 살해당했다.

5. 2. 죽음

489년, 테오도리크 대왕은 동고트족을 이끌고 율리안 알프스를 넘어 이탈리아로 진격했다. 오도아케르는 이손초 전투에서 테오도리크에게 패배하고[25] 베로나로 후퇴했다. 베로나에서 다시 테오도리크에게 패배한 후[26] 라벤나로 피신했다. 테오도리크는 메디올라눔으로 진격하여 오도아케르 군대의 대부분을 항복시켰다.[27] 이후 오도아케르는 라벤나에서 나와 테오도리크를 포위하기도 했지만, 490년 아다 강 전투에서 다시 패배하고 라벤나로 후퇴하여 포위당했다. 라벤나 포위전은 3년간 이어졌다.493년 2월 25일, 라벤나의 주교 요한의 중재로 테오도리크와 오도아케르는 라벤나를 공동 통치하는 조약을 체결했다. 3월 5일, 테오도리크는 라벤나에 입성했고, 열흘 후 오도아케르는 테오도리크와의 연회 자리에서 살해당했다. 테오도리크는 오도아케르의 추종자들을 죽이도록 음모를 꾸몄고, 이 계획이 실패하자 칼을 뽑아 오도아케르의 쇄골을 찔렀다고 한다.

테오도리크는 오도아케르를 살해한 후, 그의 충실한 추종자들까지 추적하여 죽였다. 오도아케르의 아내 수니길다는 돌에 맞아 죽었고, 그의 형제 오눌푸스는 교회에서 피난처를 찾던 중 궁수에게 살해되었다. 테오도리크는 오도아케르의 아들 텔라를 갈리아로 추방했지만, 텔라가 이탈리아로 돌아오려 하자 그를 죽였다.

6. 평가 및 유산

오도아케르는 서로마 제국 멸망과 이탈리아 왕국 건립에 중요한 역할을 한 인물로 평가받는다. 그는 유능한 군사 지도자였으며, 행정 능력 또한 뛰어났다.[19] 그의 통치 기간 동안 이탈리아는 상대적인 안정과 번영을 누렸다. 로마법을 엄격히 실행하고 원로원과 집정관의 권위를 부활시키기 위해 노력하여 서로마 제국 사람들로부터 큰 신뢰를 얻었다.[8]

반달 왕국의 왕 가이세리크와 협상하여 시칠리아 섬 일부를 서로마 제국에 반환하게 했고, 491년까지 이탈리아에 대한 공격을 중단시켰다.[12] 487년에는 루기족의 왕 펠레티우스를 항복시켜 끌려갔던 로마 시민들을 되찾아왔다.[12][11]

에드워드 기번은 『로마 제국 쇠망사』에서 테오도리크의 무용을 칭찬하는 동시에, 오도아케르에 대해서도 전술과 정치술에 뛰어난 영웅이었다고 평가하고 있다.[19] J.B. 베리 등 연구자들은 오도아케르에 의한 이탈리아 통치를 서로마 제국의 "멸망"으로 부르는 것에 부정적이다.[20]

6. 1. 평가

오도아케르는 서로마 제국의 멸망과 이탈리아 왕국 건립에 중요한 역할을 한 인물로 평가받는다. 그는 유능한 군사 지도자였으며, 행정 능력 또한 뛰어났다.[19] 그의 통치 기간 동안 이탈리아는 상대적인 안정과 번영을 누렸다.오도아케르는 로마법을 엄격히 실행하고 원로원과 집정관의 권위를 부활시키기 위해 노력하여 서로마 제국 사람들로부터 큰 신뢰를 얻었다.[8] 그는 스스로를 이탈리아의 수호자로 칭하며 군관 지위에 머물렀고, 민정 행정은 원로원과 로마인 문관에게 위임했다. 이러한 조치는 로마 황제에게 억눌려 있던 원로원 의원들과 수도 장관들에게 환영받았다.[8] 원로원과 집정관은 주조권을 회복하여 양질의 동전을 발행했으며, 이는 훗날 황제 아나스타시우스 1세의 재정 개혁의 본보기가 되었다.[9]

오도아케르는 아리우스파 신자였지만, 가톨릭 교회와도 좋은 관계를 유지했다.[26] 교황 펠릭스 3세는 그의 치세를 칭찬했으며, 심지어 오도아케르를 멸망시킨 테오도리크의 열렬한 지지자였던 파비아 주교 마그누스 펠릭스 에노디우스조차 그의 지배를 비난하지 않았다.[10]

대외적으로 오도아케르는 반달 왕국의 왕 가이세리크와 협상하여 시칠리아 섬 일부를 서로마 제국에 반환하게 했고, 491년까지 이탈리아에 대한 공격을 중단시켰다.[12] 487년에는 루기족의 왕 펠레티우스를 항복시켜 끌려갔던 로마 시민들을 되찾아왔다.[12][11] 서로마 제국 내 야만족 왕들의 권력 다툼은 빠르게 억제되었고, 이탈리아는 더 이상 안전하다고 여겨졌다. 오도아케르가 가져온 평온과 번영으로 로마의 인구는 증가하고, 서로마 제국은 크게 부흥했다.

에드워드 기번은 『로마 제국 쇠망사』에서 오도아케르를 꺾은 테오도리크의 무용을 칭찬하는 동시에, 오도아케르에 대해서도 전술과 정치술에 뛰어난 영웅이었다고 평가하고 있다.[19]

오늘날에는 오도아케르가 이탈리아의 영주로 임명된 것을 서로마 제국의 "멸망"이라고 표현하는 경우가 있지만, J.B. 베리 등 연구자들은 오도아케르에 의한 이탈리아 통치를 서로마 제국의 "멸망"으로 부르는 것에 부정적이다.[20] 오도아케르에게 이탈리아를 위임한 것은, 제국의 각지에서 고트족이나 프랑크족 등의 왕을 영주로 임명하여 통치를 위임해 왔던 것과 마찬가지로, 황제 제논에 의해 이탈리아에 적용된 것일 뿐이라고 생각해야 하기 때문이다.[21]

7. 일화

6세기의 주교 투르의 그레고리우스에 따르면, 오도아케르는 갈리아에서 제2 벨기카 속주 방어를 맡고 있던 프랑크족 장군 킬데리크 1세를 만나 이탈리아 본토 방어에 대해 논의했다고 한다.

또한 460년대부터 530년대에 살았던 수도사 에우기피우스에 따르면, 오도아케르는 방랑 중에 노리쿰에서 성인 세베리누스로부터 "장차 당신은 이탈리아에서 왕이 될 것이다"라는 예언을 받았기 때문에 이탈리아로 향했다고 한다.[25][26] 에우기피우스는 스승 세베리누스가 죽은 후 카스텔룸 루쿨라눔에 수도원을 세워 스승의 유해를 안치했는데,[27] 이 카스텔룸 루쿨라눔은 오도아케르가 폐위시킨 로물루스 아우구스툴루스의 유배지이기도 했다.[27] 역사학자 사토 아키카즈는 이러한 관계를 고려한다면, 에우기피우스에게 수도원 건설 부지를 제공한 인물로 가장 먼저 고려해야 할 사람은 오도아케르일 것이라고 말하고 있다.

참조

[1]

웹사이트

Friedhof und Katakomben im Stift St. Peter

https://www.stift-st[...]

[2]

문서

パランク1976

[3]

문서

オストロゴルスキー2001

[4]

문서

パランク1976

[5]

문서

이탈리아 왕

[6]

문서

尚樹1999

[7]

문서

이류리쿰, 마기스테르 밀리툼, 발칸 반도

[8]

문서

リシェ1974

[9]

서적

The Later Roman Empire: 284–602

Johns Hopkins

[10]

서적

The Life of Saint Epiphanius by Ennodius: A translation with an introduction and commentary

Catholic University of America

[11]

백과사전

브리타니카 국제 대백과사전 소항목 사전

TBS 브리타니카

[12]

문서

リシェ1974

[13]

문서

尚樹1999

[14]

문서

레오 1세, 바실리스쿠스

[15]

서적

황제 유스티니아누스

백수사

[16]

서적

서양 중세사 사전

동양서림

[17]

백과사전

서양 고전학 사전

[18]

문서

동고트 왕국

[19]

문서

기본 1954

[20]

서적

History of the Later Roman Empire: From the Death of Theodosius I to the Death of Justinian

[21]

서적

History of the Later Roman Empire: From the Death of Theodosius I to the Death of Justinian

[22]

서적

네이션이라는 신화 유럽 각국의 중세적 기원

백수사

[23]

서적

브리타니카 국제 대백과사전

TBS 브리타니카

[24]

서적

아셰트판 도설 유럽 역사 백과 계보로 본 유럽 문명의 역사

원서방

[25]

문서

기본 1954

[26]

백과사전

서양 고전학 사전

[27]

문서

기본 1954

[28]

서적

역사를 재미난 이야기로 만든 사람들에 대한 역사책

책과함께

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com