ADM 형식

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

ADM 형식은 시공간 계량을 공간 성분과 시간 성분으로 분리하는 방법으로, 중력장의 진화를 연구하는 데 사용된다. 래프스 함수와 시프트 벡터를 사용하여 시공간을 엽층화하여 표현하며, 이는 아인슈타인 방정식을 제약 조건과 진화 방정식으로 분리하는 데 기여한다. ADM 형식은 양자 중력 이론 구축, 수치 상대성 이론에서의 아인슈타인 방정식 근사 해 탐색, 수정 중력 이론 연구 등 다양한 분야에 응용된다. ADM 에너지와 질량은 일반 상대성 이론에서 에너지 정의에 사용되며, ADM 형식은 아노윗, 데세르, 미스너에 의해 1959년부터 1961년 사이에 도입되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일반 상대성이론 - 양자 중력

양자 중력은 양자역학과 일반 상대성이론을 통합하여 중력이 강한 극한 조건에서 발생하는 이론적 모순을 해결하려는 시도로, 재규격화 불능성과 시공간 배경 의존성 차이 등의 난제 해결을 위해 끈 이론, 루프 양자 중력 등 다양한 접근 방식이 연구되고 있으며, 우주 마이크로파 배경 데이터 등을 이용한 실험적 검증이 시도되고 있다. - 일반 상대성이론 - 중력 특이점

중력 특이점은 일반 상대성이론에서 시공간이 정의되지 않고 물리량이 무한대로 발산하는 지점으로, 다양한 형태로 나타나며 이론에 따라 존재가 부정되거나 사건 지평선 뒤에 숨겨져 있다고 여겨지기도 하고 블랙홀의 엔트로피와 관련된 호킹 복사 이론과도 관련된다.

2. 전개

그리스 문자 첨자 는 차원 시공간을, 로마자 첨자 는 차원 공간만을 나타낸다. 여기서는 −+++ 계량 부호수를 쓴다. 편의상 로 놓는다.

2. 1. 계량 텐서의 분해

차원에서, 일반 상대성 이론의 동적 변수는 대칭 텐서인 계량 텐서 의 개의 성분들이다. 그러나 일반 상대성 이론은 임의의 미분 동형 사상을 게이지 대칭으로 가지며, 이는 (국소적으로) 와 같은 꼴이므로, 의 성분 가운데 개는 게이지 변환을 통해 흡수될 수 있으며, 따라서 실제 동적인 장들은 그 가운데:

개이다. 즉, 계량 텐서를 다음과 같은 꼴로 표시할 수 있다.[8]

:

:

여기서 보조장 과 는 각각 '''경과장'''(經過場, lapse|랩스영어) 및 '''이동장'''(移動場, shift|시프트영어)이라고 불린다. 는 의 역행렬이다(특히, 의 역행렬의 성분이 아니다). 는 의 역행렬의 한 성분이다.

이 경우, 차원 계량 텐서의 행렬식은 다음과 같다.[8]

:

즉, 경과장 은 차원 계량으로 측정한 차원 초부피 원소(야코비 행렬식)와 차원 계량으로 측정한 차원 부피 원소(야코비 행렬식)의 비이다.

이러한 분해는 전자기 퍼텐셜 의 분해와 마찬가지다. 전자기학에서 가 게이지 변환에 의하여 라그랑주 승수 보조장이 되는 것처럼, 과 역시 마찬가지 역할을 한다.

2. 2. 운동량과 작용

일반 상대성 이론은 아인슈타인-힐베르트 작용으로 나타낼 수 있다. 인 경우, 에 대한 일반화 운동량 는 다음과 같다.:

에 대하여 해밀토니언을 정의하면, 작용은 다음과 같다.

:

여기서

:

:

이다. 즉 과 는 라그랑주 승수가 되며, 그 운동 방정식에 따라 이다.

3. ADM 분해

ADM 분해는 시공간 계량을 세 개의 공간 성분과 한 개의 시간 성분(엽층화)으로 분리하는 것을 나타낸다. 이는 시공간 계량을 공간 부분과 시간 부분으로 분리하여 중력장의 진화를 연구하는 데 도움을 준다.

기본 아이디어는 초곡면 사이의 시간 진화를 나타내는 '''래프스 함수'''와 이 초곡면들 사이의 공간 좌표 변화를 나타내는 '''시프트 벡터'''를 3차원 공간 계량과 함께 표현하는 것이다.

4. 표기법

대부분의 참고 문헌은 4차원 텐서를 추상 지수 표기법으로 작성하며, 그리스 문자는 시공간 지수(0, 1, 2, 3)를 갖고 라틴 문자는 공간 지수(1, 2, 3)를 갖는다. 3차원 슬라이스에 대한 계량 텐서 및 전체 4차원 시공간에 대한 계량 텐서 와 같이 3차원 및 4차원 버전을 모두 갖는 경우, 위첨자 (4)가 앞에 붙는다.

반복된 지수에 대한 합을 가정하는 아인슈타인 표기법을 사용한다.

편미분은 연산자 또는 쉼표가 앞에 오는 아래 첨자로 표시된다. 공변 미분은 연산자 또는 세미콜론이 앞에 오는 아래 첨자로 표시된다.

계량 텐서 계수의 행렬식의 절댓값은 로 표시된다(지수 없음). 지수 없이 작성된 다른 텐서 기호는 와 같이 해당 텐서의 대각합을 나타낸다.

5. 라그랑지안 형식

ADM 형식의 출발점은 다음과 같은 라그랑지안이다.

:

이는 전체 시공간에 대한 4차원 계량 텐서의 행렬식의 제곱근과 이의 리치 스칼라의 곱으로, 아인슈타인-힐베르트 작용에서 얻은 라그랑지안이다.

유도 결과는 4차원 시공간에 3차원 공간 단면을 포함시키는 것이다. 3차원 단면의 계량

:

는 해밀턴 역학의 일반화 좌표가 된다. 공액 운동량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

:

여기서 는 전체 4차원 시공간의 계량과 관련된 크리스토펠 기호이다. 래프스(lapse, 시간 간격)

:

및 시프트 벡터(shift vector)

:

는 4-계량 텐서의 나머지 요소이다.

이 변수들을 사용하여 라그랑지안을 다시 쓰면 다음과 같다.

:

이는 다음과 같은 두 가지 새로운 양으로 편리하게 작성된다.

:

및

:

이것들은 각각 해밀토니안 제약 조건 및 운동량 제약 조건으로 알려져 있으며, 래프스와 시프트는 라그랑주 승수로서 라그랑지안에 나타난다.

6. 성질

ADM 형식에서, 일반 상대성 이론의 위상 공간은 차원 시공간에서 정의되며, 위의 매끄러운 올다발의 매끄러운 단면의 공간이다. 이 올다발의 올의 차원은 이다.[13] 이는 다음과 같이 계산된다.

6. 1. 운동 방정식

및 에 대한 오일러-라그랑주 방정식은 다음과 같다.:

:

::

보조장들에 대한 운동 방정식(제약 방정식)은 다음과 같다.

:

:

이들은 위상 공간의 제약을 나타내며, 전자기장의 가우스 법칙 제약과 유사하다. 보조장 및 자체는 임의로 값을 줄 수 있다. 이는 일반 상대성 이론에서 미분 동형 사상 대칭이 게이지 대칭이기 때문이다.

라그랑지안(Lagrangian)의 변수가 4차원 시공간에 포함된 3차원 공간에서의 계량 텐서를 나타내지만, 라그랑지 역학의 일반적인 절차를 사용하여 계량 와 켤레 운동량 의 시간 진화를 설명하는 "운동 방정식"을 유도하는 것이 가능하고 바람직하다. 그 결과는 다음과 같다.

:

:

위 식은 비선형 편미분 방정식 집합이다.

경과 시간과 시프트에 대해 변분을 취하면 제약 방정식이 얻어진다.

:

:

경과 시간과 시프트 자체를 자유롭게 지정할 수 있으며, 이는 좌표계를 공간과 시간 모두에서 자유롭게 지정할 수 있다는 사실을 반영한다.

6. 2. 위상 공간

일반적으로, 차원 시공간 에서, ADM 수식 체계에 의한 일반 상대성 이론의 위상 공간은 위의 매끄러운 올다발의 매끄러운 단면의 공간이다. 이 올다발의 올의 차원은 이다.[13] 이는 다음과 같이 얻어진다.

7. 응용

ADM 형식은 여러 분야에 응용된다.

양자 중력 이론을 구축할 때 ADM 형식을 활용할 수 있다. 이는 양자역학의 슈뢰딩거 방정식을 구성하는 방식과 유사하게, 정준 운동량과 공간 계량 함수를 선형 함수 미분 연산자로 대체하는 방식으로 이루어진다. 이 과정을 통해 휠러-드윗 방정식을 유도한다.

수치 상대성 이론은 슈퍼컴퓨터를 이용하여 아인슈타인 방정식의 근사해를 구하는 연구 분야이다. 이 분야에서는 ADM 형식과 밀접하게 관련된 아인슈타인 방정식 공식을 사용하며, 주로 ADM 형식을 기반으로 한 초기값 문제에서 시작한다. 해밀턴 형식을 사용하면 2차 미분 방정식을 1차 미분 방정식으로 쉽게 바꿀 수 있는데, 이는 컴퓨터 계산에 매우 유용하다.

수정 중력 이론에서도 ADM 형식이 활용된다. 2009년 데뤼엘 등은 ADM 분해를 사용하고 추가적인 보조장을 도입하여, 리만 텐서의 임의의 함수를 라그랑지안으로 갖는 수정 중력 이론에 대한 기번스-호킹-요크 경계항을 찾는 방법을 제시하였다.[6]

7. 1. 양자 중력

ADM 형식을 사용하여 양자 중력 이론을 구축하려는 시도를 할 수 있다. 이는 양자역학의 해밀토니안과 대응하여 슈뢰딩거 방정식을 구성하는 것과 동일한 방식이다. 즉, 정준 운동량 과 공간 계량 함수를 다음과 같은 선형 함수 미분 연산자로 대체한다.:

:

더 정확하게 말하면, 고전 변수를 연산자로 대체하는 것은 정준 교환 관계에 의해 제한된다. 모자는 양자 이론의 연산자를 나타낸다. 이는 휠러-드윗 방정식으로 이어진다.

7. 2. 수치 상대성 이론

아인슈타인 방정식의 정확한 해는 많이 알려져 있지 않다. 슈퍼컴퓨터를 사용하여 방정식의 근사해를 찾는 수치 상대성 이론이라는 연구 분야가 활발하게 연구되고 있다. 이러한 해를 수치적으로 구성하기 위해, 대부분의 연구자들은 ADM 형식과 밀접하게 관련된 아인슈타인 방정식의 공식을 사용한다. 가장 일반적인 접근 방식은 ADM 형식을 기반으로 한 초기값 문제로 시작한다.해밀턴 형식의 핵심은 2차 미분 방정식 집합을 1차 미분 방정식 집합으로 대체하는 것이다. 해밀턴 형식을 사용하면 이러한 1차 미분 방정식 집합을 쉽게 얻을 수 있다. 이는 수치 물리학에 매우 유용한데, 미분 방정식의 차수를 줄이는 것은 컴퓨터용 방정식을 준비할 때 편리하기 때문이다.

7. 3. 수정 중력

ADM 분해를 사용하고 추가적인 보조장을 도입하여, 2009년에 데뤼엘 등은 "라그랑지안이 리만 텐서의 임의의 함수인" 수정 중력 이론에 대한 기번스-호킹-요크 경계항을 찾는 방법을 발견했다.[6]8. ADM 에너지와 질량

ADM 에너지는 일반 상대성 이론에서 에너지를 정의하는 특별한 방법으로, 무한대에서 잘 정의된 계량 텐서에 점근적으로 접근하는 일부 특수한 시공간 기하학에만 적용할 수 있다. 예를 들어, 민코프스키 공간에 점근적으로 접근하는 시공간이 있다. 이러한 경우, ADM 에너지는 계량 텐서가 지정된 점근 형태에서 벗어나는 정도의 함수로 정의된다. 즉, ADM 에너지는 무한대에서 중력장의 세기로 계산된다.

필요한 점근 형태가 시간 독립적(예: 민코프스키 공간 자체)인 경우 시간 변환 대칭성을 존중한다. 그러면 노터 정리에 따라 ADM 에너지가 보존된다. 일반 상대성 이론에 따르면, 총 에너지 보존 법칙은 더 일반적이고 시간 의존적인 배경에서는 성립하지 않는다. 예를 들어, 물리 우주론에서는 완전히 위배된다. 특히 우주 인플레이션은 진공 에너지 밀도가 대략 일정하지만 우주의 부피가 지수적으로 성장하므로 "무에서" 에너지(및 질량)를 생성할 수 있다.

9. 역사

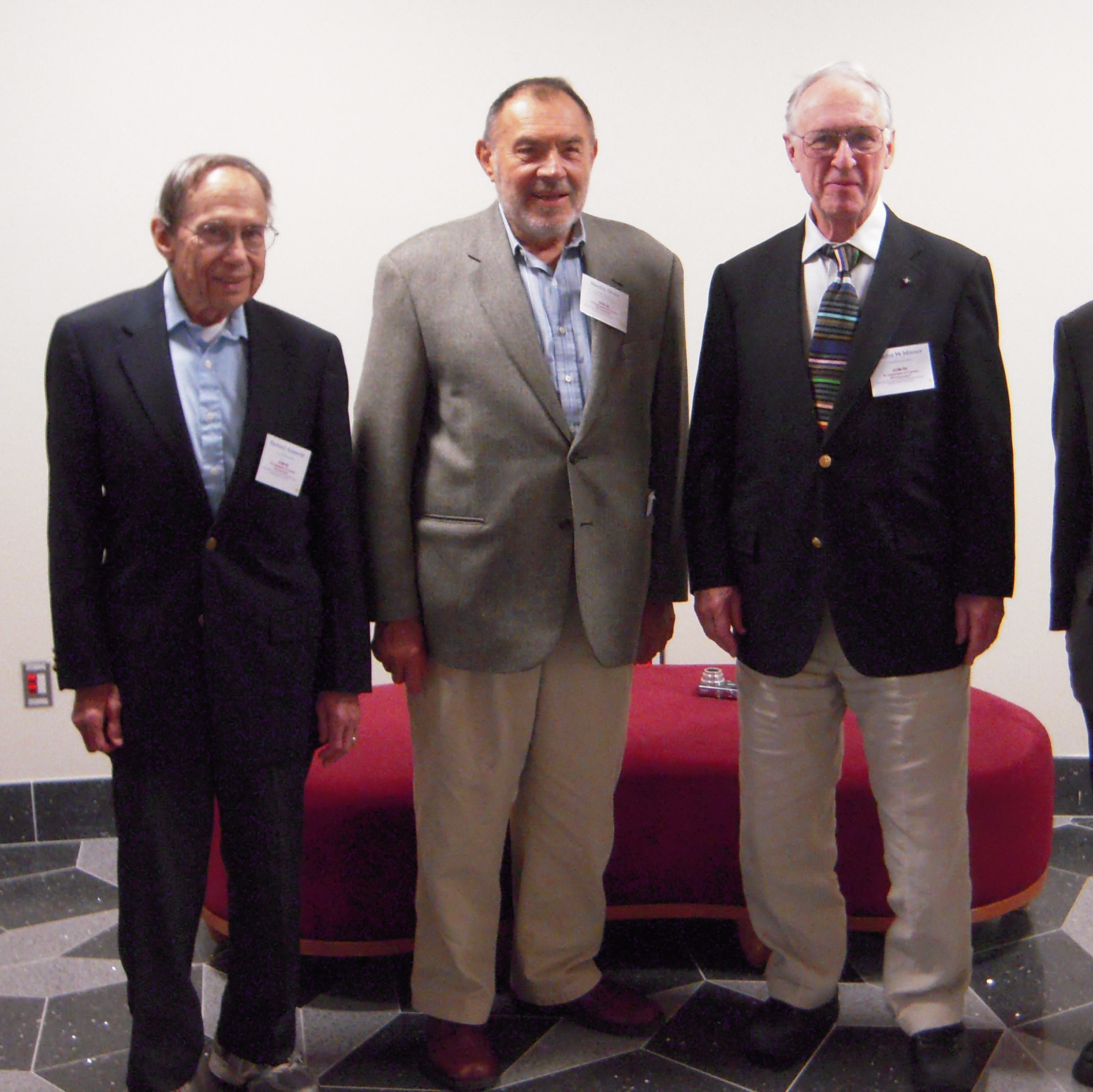

리처드 루이스 아노윗(1928~2014), 스탠리 데세르(1931~), 찰스 미스너(1932~)가 1959년~1961년에 도입하였다.[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

참조

[1]

웹사이트

ADM-50: A Celebration of Current GR Innovation

https://web.archive.[...]

2021-03-25

[2]

논문

Dynamical Structure and Definition of Energy in General Relativity

https://authors.libr[...]

[3]

서적

Wiley

[4]

논문

Republication of: The dynamics of general relativity

[5]

논문

Coordinate Invariance and Energy Expressions in General Relativity

https://authors.libr[...]

[6]

논문

Hamiltonian formulation of f(Riemann) theories of gravity

[7]

저널

Arnowitt–Deser–Misner formalism

2008

[8]

저널

Republication of: The dynamics of general relativity

https://archive.org/[...]

2008-09

[9]

저널

Different canonical formulations of Einstein’s theory of gravity

2006-07

[10]

저널

Actions for gravity, with generalizations: a review

1994-05

[11]

서적

Deserfest: a celebration of the life and works of Stanley Deser

https://archive.org/[...]

World Scientific

2006

[12]

서적

3+1 orthogonal and conformal decomposition of the Einstein equation and the ADM formalism for general relativity

중동 공과대학교

2011

[13]

저널

Generalized geometry and M theory

[14]

저널

Editorial note to R. Arnowitt, S. Deser, C. W. Misner, “The dynamics of general relativity”

https://archive.org/[...]

2008-09

[15]

저널

Quantum theory of gravitation: general formulation and linearized theory

1959

[16]

저널

Dynamical structure and definition of energy in general relativity

1959

[17]

저널

Canonical variables for general relativity

1960

[18]

저널

Finite self-energy of classical point particles

1960

[19]

저널

Energy and the criteria for radiation in general relativity

1960

[20]

저널

Gravitational–electromagnetic coupling and the classical self-energy problem

1960

[21]

저널

Interior Schwarzschild solutions and interpretation of Source Terms

1960

[22]

저널

Wave zone in general relativity

1961

[23]

저널

Coordinate invariance and energy expressions in general relativity

1961

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com