목성의 대기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

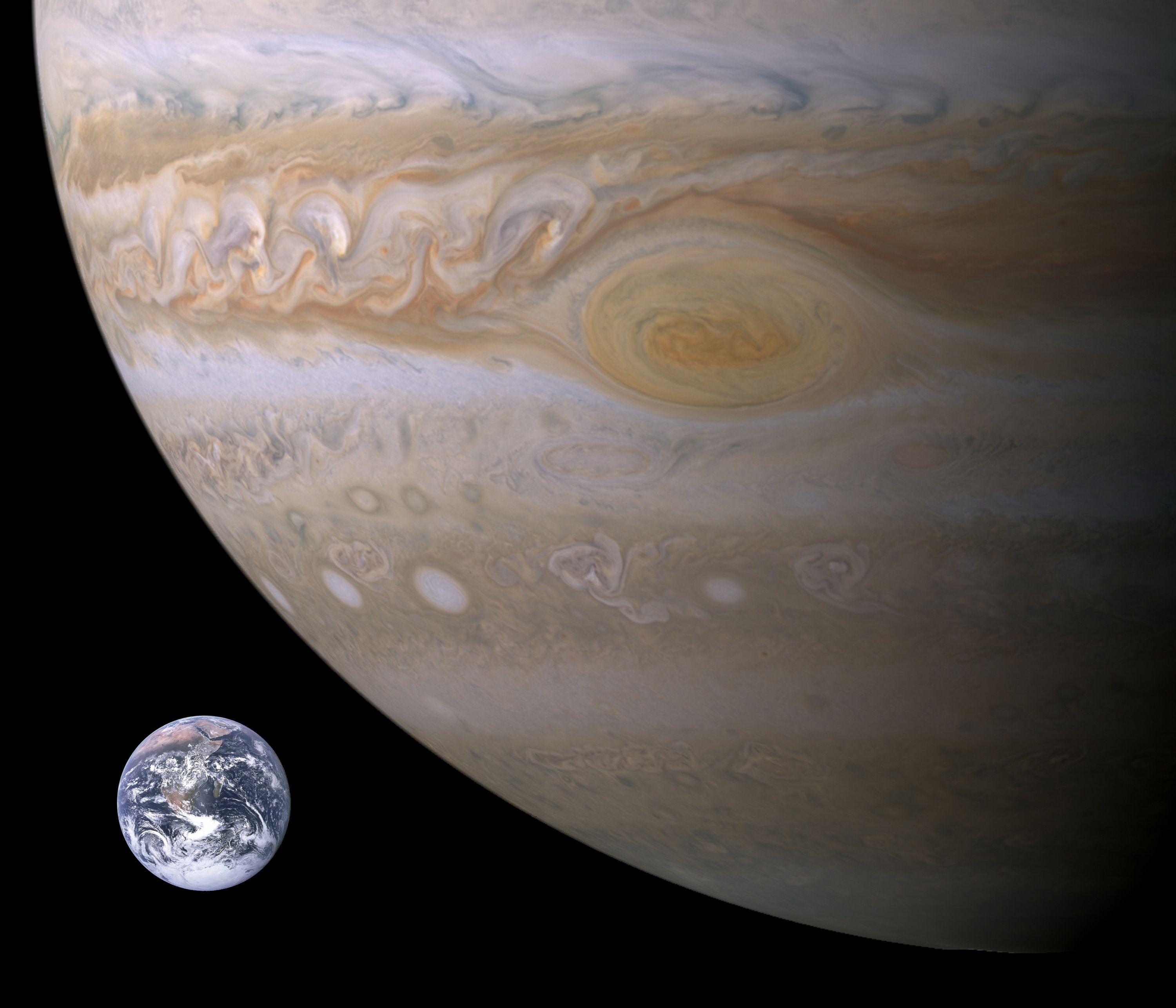

목성의 대기는 대류권, 성층권, 열권, 외기권으로 구성되어 있으며, 지구와 달리 중간권은 없다. 대기의 수직 온도 기울기는 지구와 유사하며, 복잡한 구름 구조와 다양한 화합물을 포함한다. 목성의 가시적인 표면은 존과 벨트의 띠로 나뉘며, 제트 기류와 소용돌이가 존재한다. 목성 대기의 역학은 얕은 층 모델과 심층 모델로 설명하려 하며, 내부 열이 대기 순환에 영향을 미친다. 대적반과 오벌 BA와 같은 특징적인 소용돌이와 폭풍이 관측되었으며, 핫 스폿과 같은 특이한 현상도 존재한다. 목성 대기에서 생명체의 존재 가능성은 낮지만, 초기 천문학자들이 관측한 기록과 우주 탐사선을 통해 얻은 자료를 바탕으로 연구가 진행되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 행성의 대기 - 지구 대기권

지구 대기권은 지구를 둘러싼 기체 층으로, 지구과학에서는 '대기', 그 외에는 '공기'라고도 불리며, 고도에 따른 온도 변화, 가스 혼합 정도, 이온화 정도에 따라 여러 층으로 나뉘고, 지구의 열 분배와 생명 유지에 필수적이지만, 인간 활동으로 인한 대기 오염은 지구 온난화와 기후 변화를 심화시킨다. - 행성의 대기 - 타이탄의 대기

타이탄의 대기는 질소와 메탄으로 구성되어 있으며, 지구와 유사한 구조를 가지면서 메탄 순환과 반온실 효과 등 복잡한 특징을 나타낸다. - 목성 - 가니메데 (위성)

가니메데는 갈릴레이에 의해 발견된 목성의 가장 크고 태양계에서도 가장 큰 위성으로, 암석과 얼음으로 구성되어 있으며 지하 바다가 존재할 것으로 추정되고, 독자적인 자기권을 가지고 있으며, 이오 및 유로파와 라플라스 공명 관계를 이루고, 특이한 지형을 가지고 있어 JUICE 탐사선이 탐사 예정이다. - 목성 - 대적점

목성의 대적점은 남반구에 위치한 거대한 고기압성 폭풍으로, 17세기부터 관측되었고 보이저와 주노 탐사선 등을 통해 자세히 관측되었으며, 최근 크기가 줄어들면서 소멸 가능성이 제기되고 있다.

2. 수직 구조

목성의 대기는 행성 전체의 조성과 거의 같다.[13] 주 구성 성분은 분자 수소()와 헬륨이다.[13] 헬륨의 양은 분자 수소에 비해 0.157 ± 0.004 정도이며, 질량 비율로는 0.234 ± 0.005로, 태양계의 원시 원소 비율보다 약간 낮다.[13] 이렇게 헬륨이 적은 이유는 명확히 밝혀지지 않았지만, 일부는 목성 핵으로 가라앉았을 가능성이 있다.[15] 헬륨은 비처럼 액체 형태로 응축되어 핵으로 이동했을 것으로 추정된다.

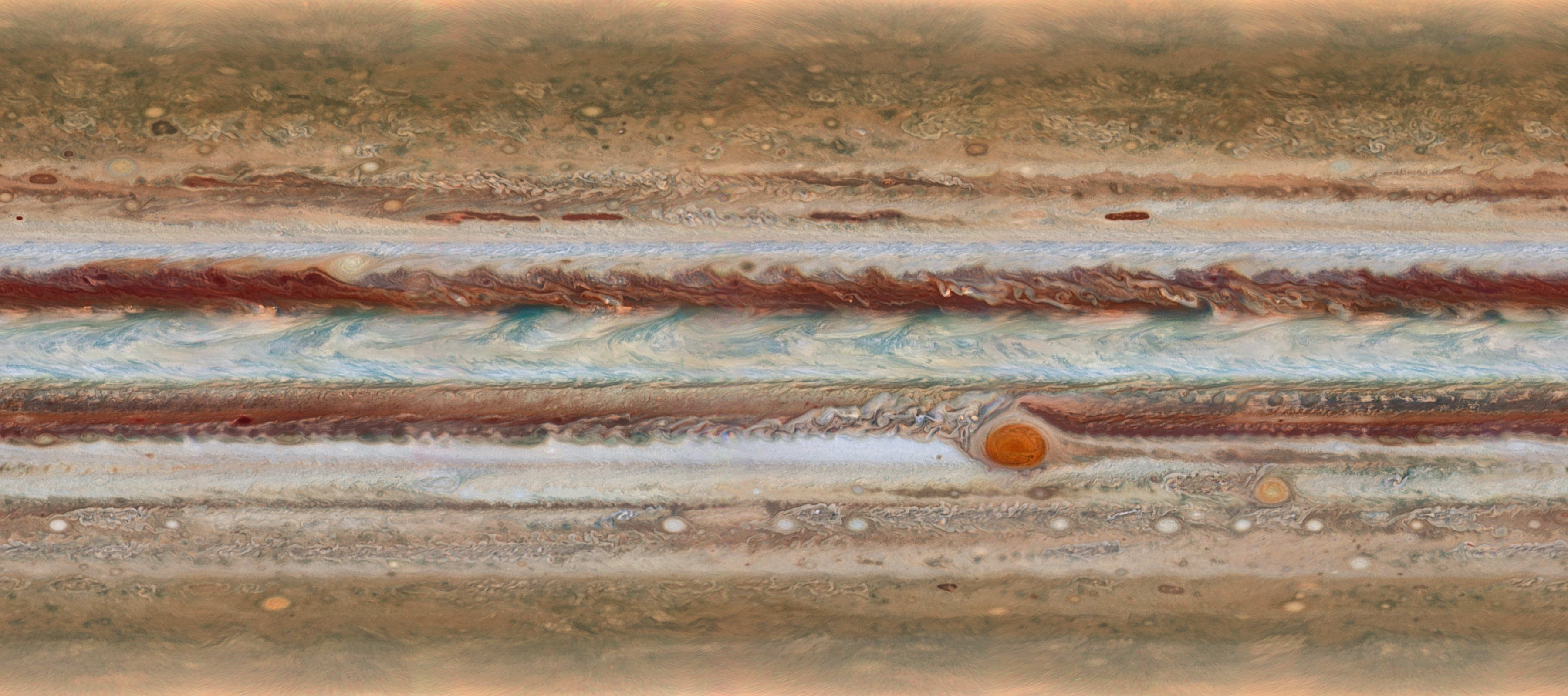

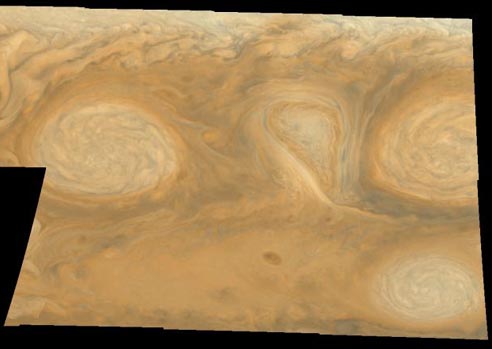

목성의 가시 표면은 적도와 평행하게 여러 개의 띠로 나뉜다. 이 띠들은 밝은 색의 존(zones)과 어두운 색의 벨트(belts) 두 가지 유형으로 구분된다.[16] 존은 벨트보다 암모니아 농도가 높아 더 조밀하고 높은 고도의 암모니아 얼음 구름이 형성되어 밝게 보인다.[18] 반면 벨트는 구름이 얇고 고도가 낮다.[18]

목성의 대기는 고도에 따라 대류권, 성층권, 열권, 외기권의 네 층으로 분류된다. 지구 대기와 달리 목성에는 중간권이 없다.[8] 목성은 고체 표면이 없으며, 가장 낮은 대기층인 대류권은 행성의 유체 내부로 부드럽게 전환된다.[4] 이는 수소와 헬륨이 임계점보다 훨씬 높은 온도와 압력을 갖기 때문이다. 수소는 온도가 33K 이상이고 압력이 13bar 이상일 때 초임계 유체로 간주된다.[4]

대기 하단 경계가 불분명하므로, 10bar 압력 수준(1bar 아래 약 90km, 온도 약 340K)이 대류권 기저로 간주된다.[6] 과학 문헌에서는 1bar 압력 수준을 고도 0점(목성의 "표면")으로 선택한다.[4] 외기권은 상한 경계가 없으며,[5] 밀도는 "표면" 위 약 5,000km에서 행성간 매질로 전환될 때까지 점차 감소한다.

목성 대기의 수직 온도 기울기는 지구 대기와 유사하다. 대류권 온도는 대류권계면에서 최소가 되며, 대류권계면은 대류권과 성층권 경계이다. 목성 대류권계면은 구름 위 약 50km(1bar 수준)에 있고, 압력과 온도는 약 0.1bar, 110K이다.[6][23] 성층권 온도는 약 320km, 1μbar 고도에서 열권으로 전환되며 약 200K로 상승한다.[6] 열권 온도는 계속 상승하여 약 1,000km에서 약 1,000K에 도달하며, 이때 압력은 약 1nbar이다.[11]

목성 대류권은 복잡한 구름 구조를 포함한다. 상부 구름(0.6~0.9bar)은 암모니아 얼음으로 구성된다. 그 아래에는 황화암모늄(1~2bar)과 물(3~7bar)로 구성된 더 조밀한 구름이 존재한다고 추정된다.[7][19] 메탄 구름은 온도가 너무 높아 응축될 수 없어 존재하지 않는다. 물 구름은 가장 조밀하며, 대기 역학에 가장 큰 영향을 미친다. 이는 물의 높은 응축열과 풍부도 때문이다.[8] 대류권(200~500mbar)과 성층권(10~100mbar)에는 다양한 헤이즈 층이 있다.[7][9] 성층권 헤이즈는 태양 자외선 영향으로 상부 성층권(1~100μbar)에서 생성되는 다환 방향족 탄화수소 또는 히드라진으로 만들어진다. 성층권에서 메탄/수소 분자 풍부도는 약 10-4, 에탄 및 아세틸렌/수소 분자 풍부도 비율은 약 10-6이다.

목성 열권은 1μbar 미만 압력에 위치하며, 에어글로우, 극지 오로라, X선 방출 현상을 보인다.[10] 전리층을 형성하는 전자, 이온 밀도 증가층이 있다. 높은 열권 온도(800~1,000K)는 아직 설명되지 않았지만, 고에너지 태양 복사 흡수, 하전 입자 가열, 중력파 소산 등이 원인으로 추정된다.[12] 극지, 저위도 열권/외기권은 X선을 방출하며(1983년 아인슈타인 관측소 최초 관측), 고에너지 입자는 극점 주위 밝은 오로라 타원을 생성한다. 자기 폭풍 때만 나타나는 지구와 달리 목성 오로라는 영구적이다. 열권은 트리수소 양이온이 발견된 지구 밖 첫 장소였다. 이 이온은 중적외선(3~5μm)에서 강하게 방출되며, 열권의 주요 냉각 메커니즘이다.[10]

3. 화학 조성

목성 대기에는 물, 메탄(CH4), 황화 수소(H2S), 암모니아(NH3), 포스핀(PH3) 등 다양한 화합물도 포함되어 있다.[13] 깊은 대류권(10bar 이하)에서는 탄소, 질소, 황, 그리고 산소의 양이 태양보다 2~4배 정도 많다.[13] 아르곤(Ar), 크립톤(Kr), 제논(Xe)과 같은 비활성 기체는 태양보다 풍부하지만, 네온(Ne)은 부족하다.[13] 아신(AsH3)과 게르만(GeH4) 같은 다른 화합물은 극소량만 존재한다.[13]

목성 상층 대기에는 에탄, 아세틸렌, 다이아세틸렌과 같은 소량의 탄화수소가 있는데, 이는 태양 자외선과 목성 자기권에서 온 하전 입자가 메탄과 반응하여 생성된 것이다.[13] 이산화 탄소(CO2), 일산화 탄소(CO), 물은 슈메이커-레비 9 혜성과 같은 혜성 충돌로 인해 유입된 것으로 추정된다.[13]

4. 존, 벨트, 제트

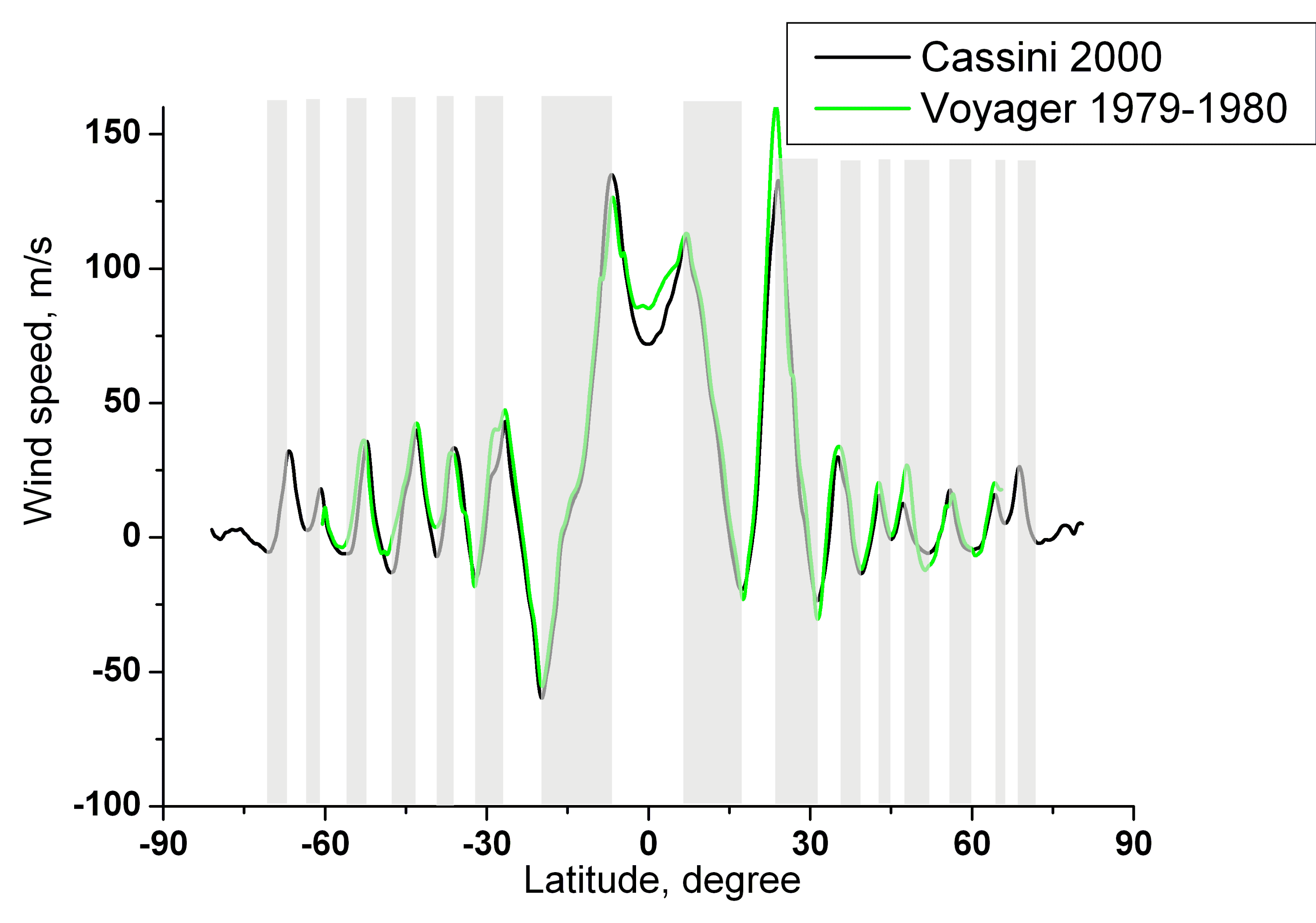

이러한 띠 구조는 제트 기류라고 불리는 구역 대기 흐름(바람)에 의해 경계가 지어진다. 동쪽으로 흐르는 순행 제트는 존에서 벨트로, 서쪽으로 흐르는 역행 제트는 벨트에서 존으로 전환되는 지점에서 발견된다.[16] 제트 기류의 속도는 100m/s 이상으로 매우 빠르며, 순행 제트가 역행 제트보다 일반적으로 더 강력하다.[16]

목성의 다채로운 띠 구조가 어떻게 형성되는지는 아직 명확하게 밝혀지지 않았지만, 지구의 해들리 세포와 유사한 메커니즘이 작용할 수 있다. 존은 상승 기류가, 벨트는 하강 기류가 발생하는 영역으로 해석된다.[24] 존에서 상승한 공기는 팽창하고 냉각되어 암모니아 얼음 구름을 형성하고, 벨트에서 하강한 공기는 단열 압축으로 가열되어 구름이 증발하는 것이다.

목성의 띠와 제트의 위치, 너비, 속도는 1980년대 이후로 크게 변하지 않아 비교적 안정적인 구조를 유지하고 있다.[48][24] 다만, 띠의 색상과 강도는 시간이 지남에 따라 변하기도 한다.[25]

4. 1. 자오선 순환 세포

자오선 순환 세포는 특정 위도에서 가스가 상승하여 남북 방향으로 이동하고 하강하여 닫힌 세포 순환으로 원래 위치로 돌아가는 대규모 대기 운동이다.[26] 목성에서는 가시적인 구름 띠가 지대에서 상승 기류, 띠에서 하강 기류를 나타내며, 이는 상부 몇 바(bar)를 나타낸다.[27] 그러나 띠에서 더 높은 빈도의 번개 섬광은 상승 기류를 나타내는데, 이는 더 깊은 대기에서의 반대 운동을 시사한다.[28][29] 주노의 마이크로파 측정은 대기를 ~240바까지 탐사하여,[30] ~1바에서 최소 ~240바까지 확장되는, 띠에서 상승 기류와 지대에서 하강 기류를 가진 중위도 대규모 순환 세포의 존재를 확인했다.[31] 지금까지 목성의 각 반구에서 위도 20°-60° N\S를 따라 8개의 세포가 확인되었다.[31] 중위도 세포는 지구의 페렐 세포와 유사하게 대기파의 붕괴에 의해 구동된다.[31]

4. 2. 특정 띠

목성의 대기를 나누는 벨트와 존은 각각 고유한 이름과 특징을 가지고 있다. 이들은 북극 및 남극 지역 아래에서 시작되며, 극에서 대략 북위/남위 40–48°까지 뻗어 있다. 주요 띠는 다음과 같다.[17]

이 외에도 ''적도 띠''(EB),[45] ''북 적도 벨트 존''(NEBZ), ''남 적도 벨트 존''(SEBZ) 등[46] 일시적이거나 관측하기 어려운 띠와 존이 존재한다.

5. 역학

목성의 대기 순환은 지구의 대기 순환과는 상당히 다르다. 목성은 내부에 액체로 된 유체가 있고 고체 표면이 없기 때문에, 행성의 외부 분자층 전체에서 대류가 발생할 수 있다. 2008년을 기준으로 목성 대기의 역학에 대한 포괄적인 이론은 아직 개발되지 않았다.[48]

이러한 이론은 다음과 같은 사실들을 설명해야 한다.

목성 대기의 역학에 대한 이론은 크게 얕은 층 모델과 깊은 층 모델의 두 가지로 나뉜다. 얕은 층 모델은 관측된 순환이 행성의 안정적인 내부 위에 있는 얇은 외부(날씨) 층에 국한된다고 주장한다. 반면, 깊은 층 모델은 관찰된 대기 흐름이 목성의 외부 분자층에서 깊이 뿌리내린 순환이 표면적으로 나타나는 현상일 뿐이라고 가정한다.[49] 두 이론 모두 장단점이 있기 때문에, 많은 행성 과학자들은 진정한 이론은 두 모델의 요소를 모두 포함할 것이라고 생각한다.[50]

자오선 순환 세포는 특정 위도에서 가스가 상승하여 남북 방향으로 이동하고 하강하여 닫힌 세포 순환으로 원래 위치로 돌아가는 대규모 대기 운동이다.[26] 지구에서 자오선 순환은 각 반구에 해들리 세포, 페렐 세포, 극 세포 3개의 세포로 구성된다. 목성에서는 가시적인 구름 띠가 지대에서 상승 기류, 띠에서 하강 기류를 나타내며, 이는 단지 상부 몇 바(bar)를 나타낸다.[27] 띠에서 더 높은 빈도의 번개 섬광은 상승 기류를 나타내며, 이는 더 깊은 대기에서의 반대 운동을 시사한다.[28][29] 주노(Juno) 탐사선의 마이크로파 측정은 대기를 ~240바까지 탐사했다.[30] 이 측정 결과는 ~1바에서 최소 ~240바까지 확장되는, 띠에서 상승 기류와 지대에서 하강 기류를 가진 중위도 대규모 순환 세포의 존재를 확인시켜 주었다.[31] 지금까지 목성의 각 반구에서 위도 20°-60° N\S를 따라 8개의 세포가 확인되었다.[31] 중위도 세포는 지구의 페렐 세포와 유사하게 로스비파의 붕괴에 의해 구동된다.[31] 지구에서 세포 하부 가지의 귀류는 에크만 층의 마찰에 의해 균형을 이루는 반면, 목성에서 균형은 아직 알려지지 않았지만, 한 가지 가능성은 자기 항력에 의해 마찰이 유지된다는 것이다.[32]

5. 1. 천수 모델

1960년대에 목성 대기 역학을 설명하려는 시도가 있었다.[49][51] 이 시도는 당시 발전했던 지구 기상학을 기반으로 했다. 천수 모델은 목성의 제트 기류가 대기 외층에서 습윤 대류에 의해 유지되는 작은 규모의 난류에 의해 발생한다고 가정했다.[54][52] 습윤 대류는 물의 응축과 증발과 관련된 현상으로, 지구 날씨의 주요 원동력 중 하나이다.[53] 제트 기류 생성은 역 캐스케이드와 관련이 있는데, 이는 작은 난류 구조가 합쳐져 더 큰 구조를 형성하는 과정이다.[54] 행성의 유한한 크기는 캐스케이드가 목성의 라인스 규모(Rhines scale)라고 불리는 특정 규모보다 더 큰 구조를 생성할 수 없음을 의미하며, 이는 로스비파 생성과 관련이 있다. 가장 큰 난류 구조가 특정 크기에 도달하면 에너지가 더 큰 구조 대신 로스비파로 흐르기 시작하고 역 캐스케이드는 멈춘다.[55] 구형의 빠르게 회전하는 행성에서 로스비파의 분산 관계는 비등방성이므로, 적도에 평행한 방향의 라인스 규모는 이에 수직인 방향보다 크다.[55] 이 과정의 최종 결과는 적도에 평행한 대규모의 길쭉한 구조가 생성되는 것이며, 이들의 자오선 범위는 제트 기류의 실제 너비와 일치한다.[54] 따라서 천수 모델에서 와류는 제트 기류를 공급하고, 제트 기류로 합쳐지면서 사라진다.천수 모델은 수십 개의 좁은 제트 기류의 존재를 설명할 수 있지만, 순행(과회전) 적도 제트 기류 설명에는 어려움이 있다.[54] 천수 모델은 관측과 반대로 강한 역행(저회전) 제트 기류를 생성하며, 제트 기류는 불안정해져 시간이 지남에 따라 사라질 수 있다.[54] 또한, 얕은 모델은 목성에서 관찰된 대기 흐름이 어떻게 안정성 기준을 위반하는지 설명할 수 없다.[56] 더 정교한 다층 버전의 날씨-층 모델은 더 안정적인 순환을 생성하지만, 많은 문제가 지속된다.[57] 갈릴레오 탐사선은 목성의 바람이 5–7 bar에서 수증기 구름 아래로 뻗어 있으며 22 bar 압력 수준까지 감소하는 증거를 보이지 않아 목성 대기의 순환이 깊을 수 있음을 시사했다.[23]

5. 2. 심층 모델

심층 모델은 1976년 부세(Busse)에 의해 처음 제안되었다.[58][59] 그의 모델은 유체역학의 테일러-프라우드만 정리에 기반을 두었다. 이 정리는 빠르게 회전하는 순압 이상 액체에서 흐름이 회전축에 평행한 일련의 원통으로 구성된다는 것을 설명한다. 이 정리의 조건은 유체 목성 내부에서 충족될 가능성이 높다. 따라서 행성의 분자 수소 외피는 각기 다른 순환을 갖는 원통으로 나뉠 수 있다.[60] 원통의 외부 및 내부 경계가 행성의 가시 표면과 교차하는 위도는 제트와 일치하며, 원통 자체는 구역과 띠로 관찰된다.

심층 모델은 목성 적도에서 관찰되는 강한 순행 제트를 쉽게 설명하며, 이 모델이 생성하는 제트는 안정적이며 2D 안정성 기준을 따르지 않는다.[60] 그러나 이 모델은 몇 가지 주요한 어려움을 가지고 있다. 매우 적은 수의 넓은 제트를 생성하며, 2008년 현재 3D 흐름의 현실적인 시뮬레이션이 불가능하므로 심층 순환을 정당화하는 데 사용되는 단순화된 모델은 목성 내부의 유체 역학의 중요한 측면을 포착하지 못할 수 있다.[60] 2004년에 발표된 한 모델은 목성의 띠-제트 구조를 성공적으로 재현했다.[50] 이 모델은 분자 수소 외피가 다른 모든 모델보다 얇아 목성 반지름의 10%만을 차지한다고 가정했다. 목성 내부의 표준 모델에서 외피는 외부 20~30%를 차지한다.[61] 심층 순환의 구동도 또 다른 문제이다. 심층 흐름은 얕은 힘(예: 습윤 대류) 또는 목성 내부에서 열을 수송하는 심층 행성 전체 대류에 의해 발생할 수 있다.[54] 이러한 메커니즘 중 어떤 것이 더 중요한지는 아직 명확하지 않다.

5. 3. 내부 열

1966년부터 알려진 바와 같이,[62] 목성은 태양으로부터 받는 열보다 훨씬 많은 열을 방출한다. 목성이 방출하는 열 에너지와 태양으로부터 흡수하는 열 에너지의 비율은 로 추정된다. 목성의 내부 열 흐름은 인 반면, 총 방출 에너지는 이다. 후자의 값은 태양이 방출하는 총 에너지의 약 10억분의 1에 해당한다. 이러한 과도한 열은 주로 목성 형성 초기의 원시 열이지만, 헬륨이 핵으로 침전되면서 부분적으로 발생할 수도 있다.내부 열은 목성 대기의 역학에 중요한 역할을 할 수 있다. 목성은 약 3°의 작은 황도경사를 가지고 있으며, 극지방은 적도보다 훨씬 적은 태양 복사를 받지만, 대류권의 온도는 적도에서 극지방까지 크게 변하지 않는다. 한 가지 설명은 목성의 대류 내부가 온도 조절 장치처럼 작동하여 적도 지역보다 극지방 근처에서 더 많은 열을 방출한다는 것이다. 이는 대류권에서 균일한 온도를 유발한다. 열이 지구에서는 주로 대기 대순환을 통해 적도에서 극지방으로 수송되는 반면, 목성에서는 깊은 대류가 열을 평형시킨다. 목성 내부의 대류는 주로 내부 열에 의해 구동되는 것으로 생각된다.[63]

6. 개별 특징

목성의 대기에는 다양한 개별 특징들이 나타난다.

- 벨트와 존: 목성의 표면은 적도에 평행한 여러 개의 띠로 나뉘어 보이는데, 밝은 색의 존(zone)과 어두운 색의 벨트(belt)로 구분된다.[159] 존은 암모니아 얼음 구름 때문에 밝게 보이고, 벨트는 더 얇고 낮은 구름으로 구성되어 있다.[161] 존과 벨트는 제트(jet)라고 불리는 강한 바람에 의해 구분되며, 벨트에서는 바람이 느려지고 존에서는 빨라진다.[162]

- 소용돌이: 목성 대기에는 수백 개의 소용돌이가 존재하며, 사이클론과 반사이클론으로 나뉜다.[64] 반사이클론은 고기압 중심, 사이클론은 저기압 중심이다.[68] 이들은 서로 만나면 합쳐지는 경향이 있다.[66]

- 대적점: 목성 적도 남쪽 22°에 위치한 지속적인 고기압성 폭풍으로, 최소 350년 이상 존재해 왔다.[75][76] 반시계 방향으로 회전하며, 크기는 지구 2~3개를 포함할 수 있을 정도로 크다.[79]

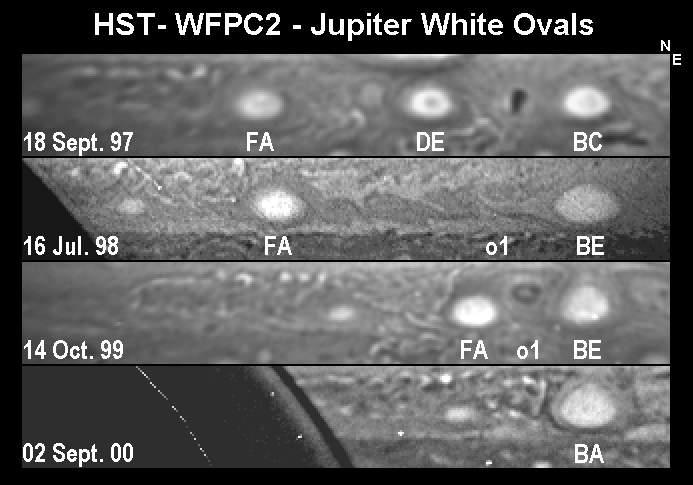

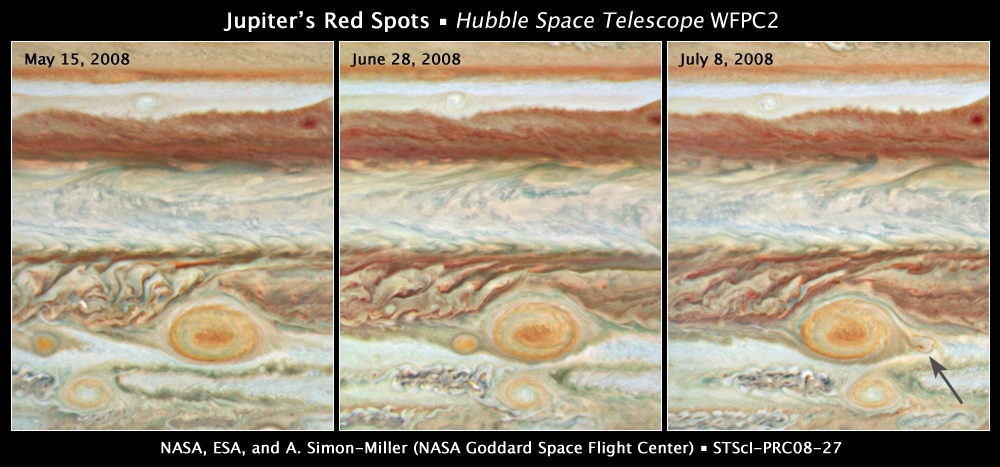

- 오벌 BA: 대적반보다 작은 붉은 폭풍으로, "레드 스팟 주니어"라고도 불린다.[72] 2000년에 세 개의 흰색 폭풍이 합쳐져 형성되었으며, 점차 붉은색으로 변했다.[100]

- 폭풍과 번개: 목성의 폭풍은 지구의 뇌우와 유사하며, 벨트의 저기압 지역에서 발생한다.[113] 목성의 번개는 지구보다 강력하지만 빈도는 적다.[115]

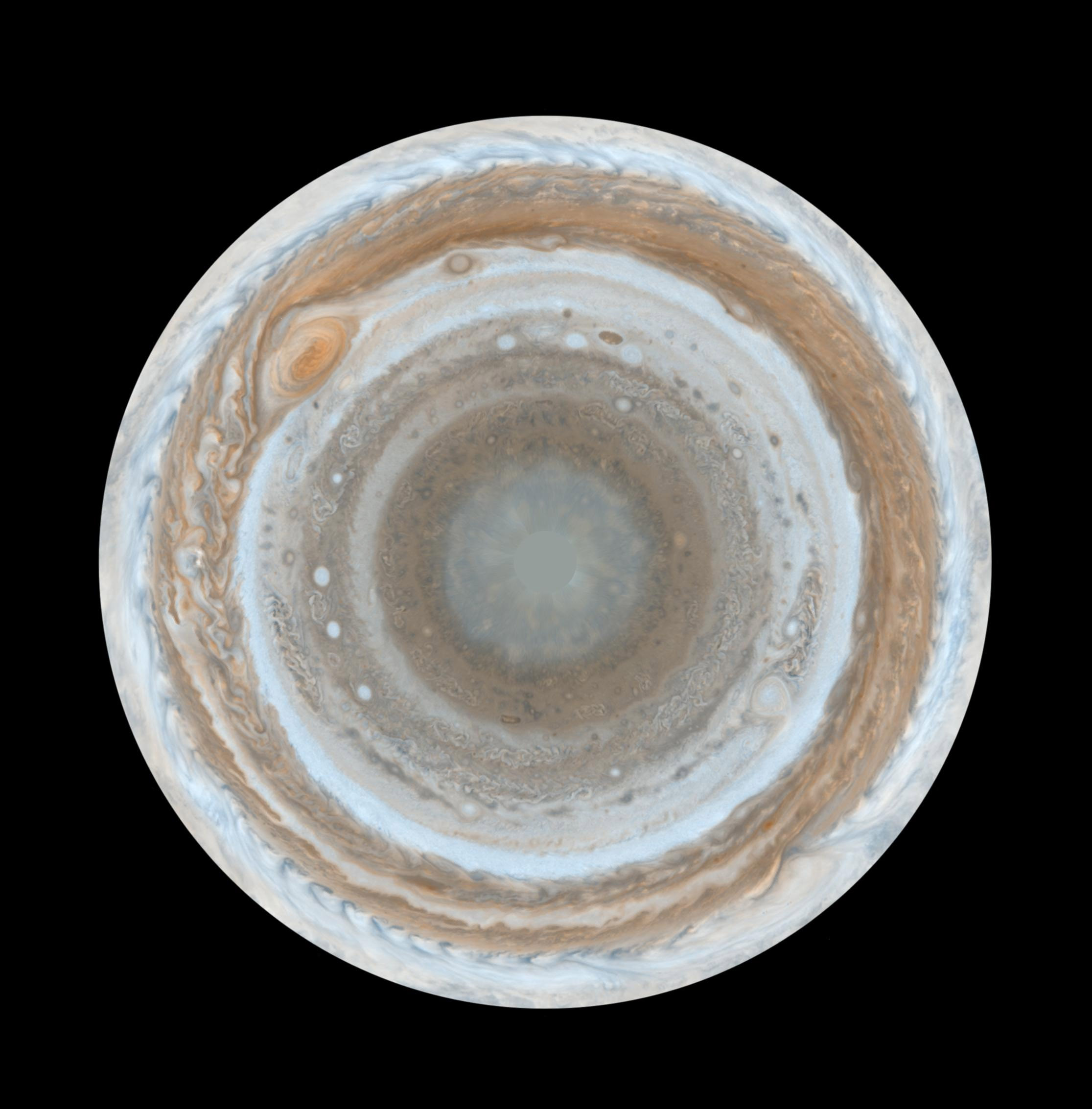

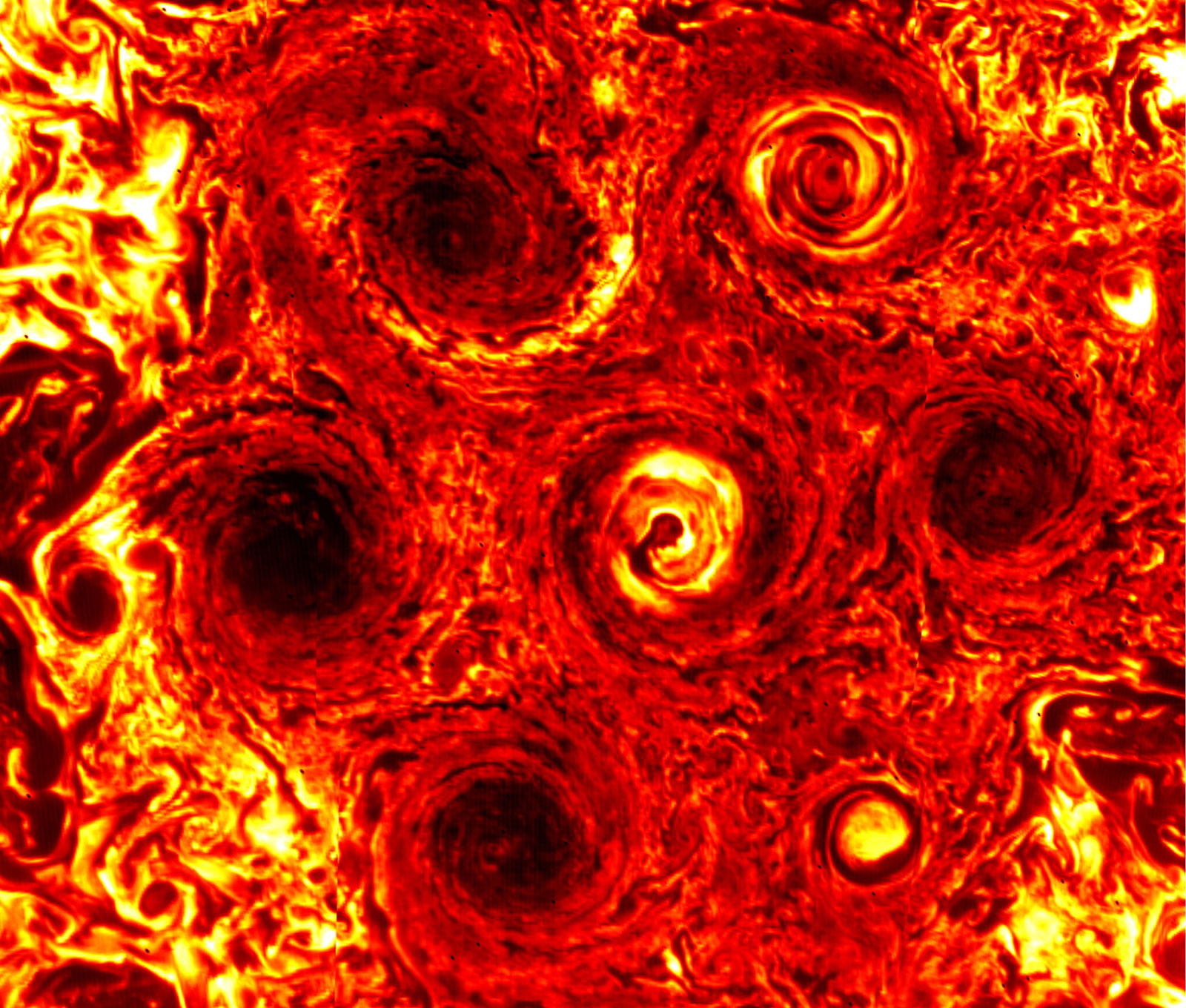

- 극 주변 사이클론: 목성의 북극과 남극 근처에 나타나는 사이클론으로, 주노 탐사선에 의해 관측되었다.[116] 북극에는 중앙 사이클론을 중심으로 8개의 사이클론이, 남극에는 5개의 사이클론이 움직인다.[117]

- 교란: 띠와 구역의 일반적인 패턴이 일시적으로 방해받는 현상으로, 남부 열대 구역이 장기간 어두워지는 "남부 열대 교란"이 대표적이다.[131]

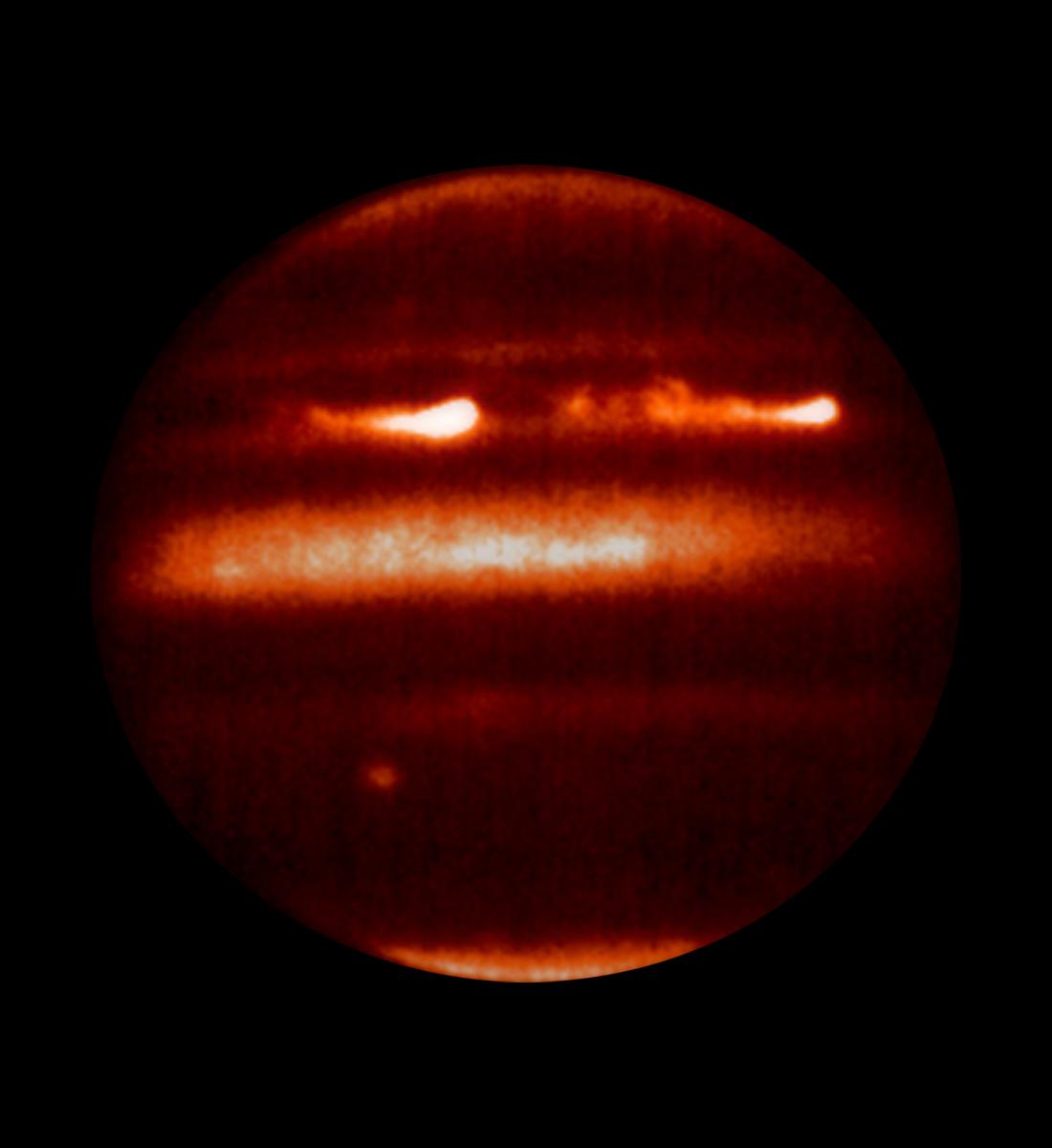

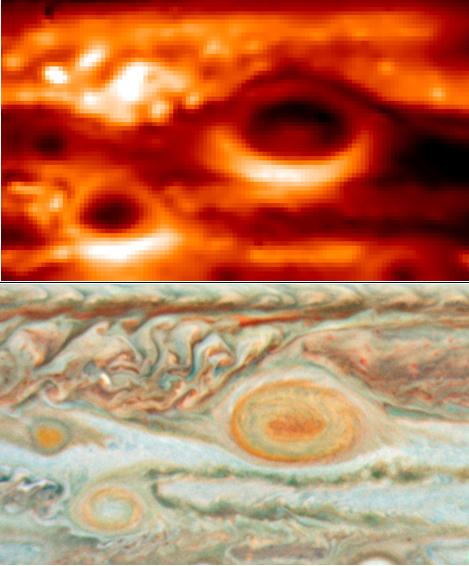

- 핫 스폿: 목성 대기에서 가장 신비로운 특징 중 하나로, 구름이 적어 열이 깊은 곳에서 빠져나오는 지점이다.[68] 적외선 이미지에서 밝은 점으로 보인다.[200]

6. 1. 소용돌이

목성의 대기는 수백 개의 소용돌이 (원형 회전 구조)를 포함하고 있으며, 이는 사이클론과 반사이클론의 두 가지 유형으로 나눌 수 있다.[64] 사이클론은 행성의 회전과 같은 방향 (북반구에서는 시계 반대 방향, 남반구에서는 시계 방향)으로 회전하고, 반사이클론은 반대 방향으로 회전한다. 목성에서는 사이클론보다 반사이클론이 우세하며, 직경이 2000km보다 큰 소용돌이의 90% 이상이 반사이클론이다.[65]목성의 소용돌이 수명은 크기에 따라 며칠에서 수백 년까지 다양하다. 예를 들어, 직경 1000~6000km인 반사이클론의 평균 수명은 1~3년이다.[66] 소용돌이는 불안정하기 때문에 목성의 적도 지역(위도 10° 이내)에서는 관측된 적이 없다.[67] 빠르게 회전하는 행성에서 반사이클론은 고기압 중심이고, 사이클론은 저기압 중심이다.[68]

목성 대기의 반사이클론은 항상 위도 방향으로 풍속이 증가하는 구역 내에 갇혀 있다.[66] 보통 밝고 흰색 타원형으로 나타나며,[64] 경도 방향으로 이동할 수 있지만, 제한된 구역에서 벗어날 수 없어 대략 같은 위도에 머무른다.[67] 그 주변의 풍속은 약 100m/s이다.[72] 한 구역에 위치한 서로 다른 반사이클론은 서로 접근할 때 합쳐지는 경향이 있다.[70]

반사이클론과 달리 목성의 사이클론은 작고 어둡고 불규칙한 구조를 띠는 경향이 있다. 더 어둡고 규칙적인 특징 중 일부는 갈색 타원형 (또는 배지)이라고 알려져 있다.[65] 사이클론은 항상 벨트에 위치하며 반사이클론과 마찬가지로 서로 만날 때 합쳐지는 경향이 있다.[66]

소용돌이의 깊은 구조는 완전히 명확하지 않다. 소용돌이는 상대적으로 얇은 것으로 생각되는데, 두께가 약 500km보다 크면 불안정성을 유발하기 때문이다. 큰 반사이클론은 가시 구름 위로 불과 수십 킬로미터까지만 뻗어 있는 것으로 알려져 있다.[67]

6. 1. 1. 대적반 (Great Red Spot)

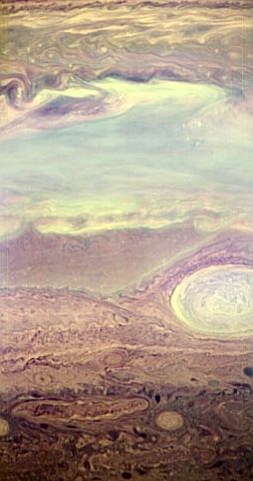

대적점(GRS)은 목성 적도에서 남쪽으로 22° 떨어진 곳에 있는 지속적인 대고기압성 폭풍이다. 지구에서의 관측 결과 최소 350년 이상 존재해 왔음이 확인되었다.[75][76] 1665년 7월, 잔 도메니코 카시니는 이 특징을 "영구적인 점"으로 묘사했다.[77] 조반니 바티스타 리치올리의 1635년 보고서에 따르면, 레안데르 반티우스는 "타원형으로, 가장 긴 길이가 목성 지름의 7분의 1에 해당한다"고 묘사한 큰 점을 관찰했다.[78] 대적점은 1870년대부터 지속적으로 관찰되고 있다.

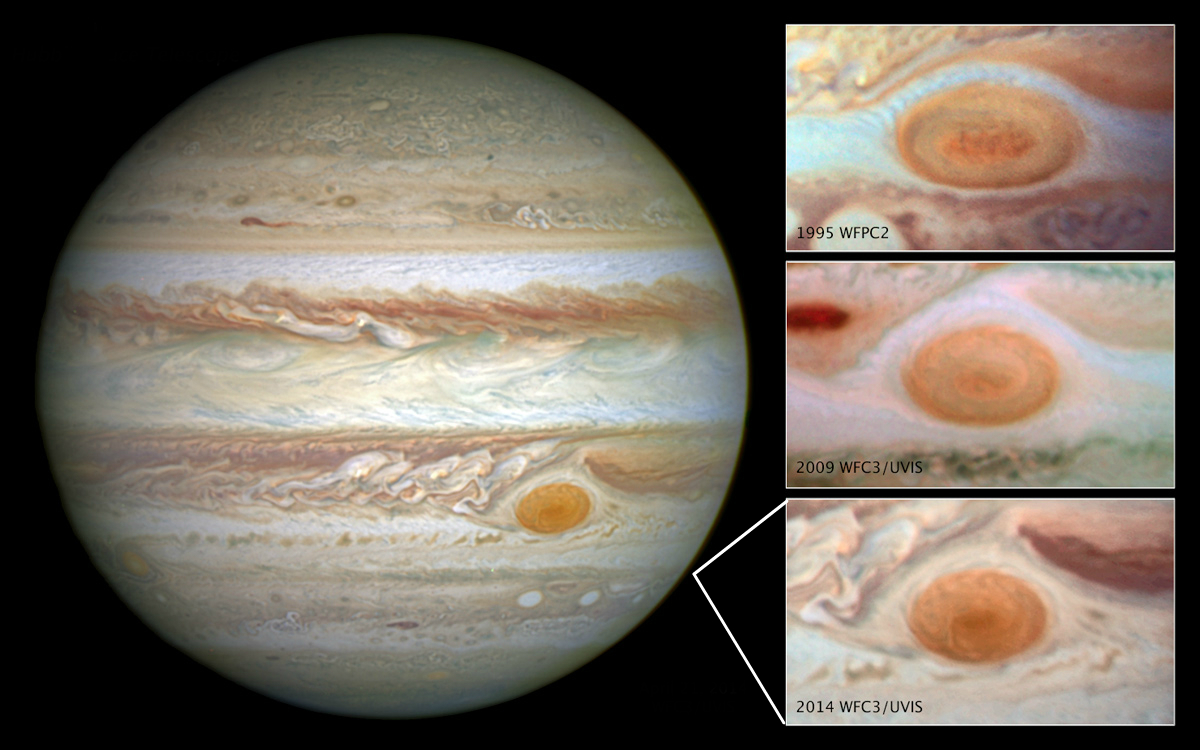

GRS는 시계 반대 방향으로 회전하며, 약 6일[79] (14 목성일)의 주기를 갖는다. 동서 방향으로 24,000–40,000 km, 남북 방향으로 12,000–14,000 km 크기로, 지구 2~3개를 포함할 수 있다. 2004년 초, 대적점은 1세기 전 지름(40,000 km)의 약 절반으로 줄었다.[80] 이 변화가 정상적인 변동인지는 알려져 있지 않다.[81]

캘리포니아 대학교 버클리 연구에 따르면, 1996년에서 2006년 사이에 대적점은 주축 지름이 15% 감소했다.[82]

적외선 데이터는 대적점이 다른 구름보다 더 차갑고(고도가 더 높음)을 나타냈다.[83] GRS의 구름 상단은 주변보다 약 8 km 위에 있다. 1966년까지 대적점의 반시계 방향 순환이 밝혀졌고, ''보이저'' 탐사선의 시간 경과 영화로 확인되었다.[84] 남쪽의 완만한 동쪽 제트 기류(순행)와 북쪽의 강한 서쪽(역행) 제트 기류에 의해 공간적으로 제한된다.[85] 가장자리 주변 바람은 약 120 m/s(432 km/h)이나, 내부는 정체되어 유입/유출이 거의 없다.[86] 크기 감소로 회전 주기가 감소했다.[87] 2010년, GRS를 원적외선(8.5~24 μm)으로 촬영, 중심부의 가장 붉은 지역이 주변보다 3–4 K 더 따뜻함을 발견했다. 따뜻한 공기는 상부 대류권(200–500 mbar)에 위치한다.[88]

대적점 위도는 안정적(약 1도 변동)이나, 경도는 끊임없이 변동한다.[89][90] 목성의 가시적 특징은 위도에서 균일하게 회전하지 않아, 천문학자들은 경도 정의를 위해 세 가지 시스템을 정의했다. 시스템 II는 10° 이상 위도에 사용, 대적점 평균 회전 속도(9시간 55분 42초) 기준이다.[91][92] 대적점은 19세기 초 이후 시스템 II에서 최소 10번 행성을 "돌았다".[93]

대적점의 붉은색 원인은 불명확하다. 실험으로 복잡한 유기 분자, 적린, 황 화합물에 의해 발생 가능성이 제기된다. GRS는 벽돌색-옅은 연어색-흰색까지 색조 변화가 크다.[88] 가끔 가시 스펙트럼에서 사라져 남적도대(SEB)의 붉은 점 구멍으로만 보인다. GRS 가시성은 SEB와 연결, 벨트가 밝으면 점이 어둡고, 어두우면 밝다.[94] 2014년 11월, NASA 카시니 미션 데이터 분석 결과, 붉은색은 상층 대기에서 태양 자외선 조사로 단순 화학 물질 분해 산물일 가능성이 높다.[95][96][97]

대적점은 카시니-호이겐스 우주선이 관측한 목성 북극 근처 대흑점과 혼동해서는 안 된다.[98] 해왕성 대기의 대흑점은 1989년 ''보이저 2호'' 촬영, 폭풍보다 대기 구멍으로 추정된다. 1994년 소멸, 유사점이 북쪽에 나타났다.[99]

6. 1. 2. 오벌 BA (Oval BA)

오벌 BA는 목성의 남반구에 있는 붉은 폭풍으로, 대적반과 형태가 유사하지만 크기는 더 작다. "레드 스팟 주니어", "레드 주니어", "작은 적색 반점"이라고도 불린다.[72] 남쪽 온대대에서 발견되는 오벌 BA는 2000년에 세 개의 작은 흰색 폭풍이 충돌한 후 처음 관찰되었으며, 그 이후로 강도가 높아졌다.[100]

오벌 BA로 합쳐진 세 개의 흰색 타원형 폭풍은 1939년에 남쪽 온대대가 어두운 특징들로 찢어지면서 세 개의 긴 구간으로 갈라지면서 형성되었다. 목성 관측자 엘머 J. 리스는 어두운 구간을 AB, CD, EF로 명명했다. 균열이 확장되면서 STZ의 나머지 부분이 흰색 타원 FA, BC, DE로 축소되었다.[101] 타원 BC와 DE는 1998년에 합쳐져 타원 BE를 형성했고, 2000년 3월에 BE와 FA가 합쳐져 타원 BA를 형성했다.[100]

오벌 BA는 2005년 8월에 서서히 붉은색으로 변하기 시작했다.[102] 2006년 2월 24일, 필리핀 아마추어 천문학자 크리스토퍼 고는 색상 변화를 발견하고, GRS와 같은 색조에 도달했음을 언급했다.[102] NASA의 작가 토니 필립스 박사는 이를 "레드 스팟 주니어" 또는 "레드 주니어"라고 부르자고 제안했다.[103]

2006년 4월, 오벌 BA가 그해 GRS와 수렴할 수 있다고 믿은 천문학자 팀은 허블 우주 망원경을 통해 폭풍을 관찰했다.[104] 2년마다 서로 지나가지만, 2002년과 2004년의 통과는 흥미로운 결과를 가져오지 못했다. 고다드 우주 비행 센터의 에이미 시몬-밀러 박사는 폭풍이 2006년 7월 4일에 가장 가까이 지나갈 것이라고 예측했다.[104] 7월 20일, 두 폭풍은 수렴 없이 제미니 천문대에서 서로 지나가는 모습이 촬영되었다.[105]

오벌 BA가 왜 붉은색으로 변했는지는 잘 알려져 있지 않다. 바스크 컨트리 대학교의 산티아고 페레스-호요스 박사의 2008년 연구에 따르면, 가장 가능성이 높은 메커니즘은 "착색된 화합물이나 코팅 증기가 오벌 BA의 상층부에서 고에너지 태양 광자와 나중에 상호 작용할 수 있는 위쪽과 안쪽으로의 확산"이다.[106]

오벌 BA는 2007년 허블 우주 망원경으로 관측한 결과에 따르면 더 강해지고 있다. 풍속은 618km/h에 도달했으며, 이는 대적반과 거의 같고, 이전 폭풍보다 훨씬 강력하다.[108][109] 2008년 7월 기준으로 크기는 지구의 지름과 비슷하며, 대적반 크기의 약 절반이다.[106]

6. 2. 폭풍과 번개

목성의 폭풍은 지구의 뇌우와 유사하다. 벨트의 저기압 지역, 특히 강한 서쪽(역행) 제트 내에서 때때로 나타나는 크기가 약 1000 km인 밝고 덩어리진 구름을 통해 나타난다.[113] 소용돌이와는 대조적으로 폭풍은 단명 현상이다. 가장 강력한 폭풍은 몇 달 동안 존재할 수 있지만, 평균 수명은 3~4일에 불과하다.[113] 이들은 주로 목성의 대류권 내의 습윤 대류에 기인하는 것으로 여겨진다. 폭풍은 실제로 깊은 곳에서 습한 공기를 대류권의 상부로 가져와 구름 속에서 응축되는 키가 큰 대류 기둥(플룸)이다. 전형적인 목성 폭풍의 수직 범위는 약 100 km이며, 가상의 물 구름 층의 바닥이 위치한 약 5~7 bar의 압력 수준에서 최대 0.2~0.5 bar까지 확장된다.[114]목성의 폭풍은 항상 번개와 관련이 있다. ''갈릴레오''와 ''카시니'' 우주선이 촬영한 목성의 밤 측면 반구의 이미지는 목성의 벨트와 서쪽 제트 근처, 특히 위도 51°N, 56°S 및 14°S에서 규칙적인 섬광을 드러냈다.[115] 목성의 번개는 평균적으로 지구의 번개보다 몇 배 더 강력하다. 그러나 빈도는 적다. 주어진 지역에서 방출되는 전력은 지구와 유사하다.[115] 몇 개의 섬광이 극지방에서 감지되었으며, 목성은 지구 다음으로 극지방 번개를 나타내는 두 번째로 알려진 행성이 되었다. 마이크로파 방사계 (''주노'')는 2018년에 훨씬 더 많은 번개를 감지했다.

15~17년마다 목성은 특히 강력한 폭풍으로 표시된다. 그것들은 가장 강력한 동쪽 제트가 위치한 위도 23°N에서 나타나며, 이는 150 m/s에 도달할 수 있다. 마지막으로 그러한 사건이 관찰된 것은 2007년 3월~6월이었다.[114] 두 개의 폭풍이 경도 55° 간격으로 북부 온대 벨트에서 나타났다. 그들은 벨트를 상당히 교란시켰다. 폭풍이 흘린 어두운 물질은 구름과 섞여 벨트의 색깔을 바꿨다. 폭풍은 제트 자체보다 약간 빠른 170 m/s의 속도로 이동하여 대기 깊숙한 곳에 강한 바람이 존재함을 시사했다.[114]

6. 3. 극 주변 사이클론 (Circumpolar cyclones)

목성의 또 다른 주목할 만한 특징은 행성의 북극과 남극 근처의 사이클론이다. 이것들은 극지방 사이클론(CPCs)이라고 불리며, 주노 우주선이 주노캠(JunoCam)과 JIRAM을 사용하여 관측했다. 사이클론은 주노가 목성 주위를 39번 공전하면서 약 5년 동안 관측되었다.[116] 북극에는 중앙 사이클론(NPC)을 중심으로 8개의 사이클론이 움직이고 있으며, 남극에는 중앙 사이클론(SPC)을 중심으로 5개의 사이클론이 있고, 첫 번째와 두 번째 사이클론 사이에 간격이 있다.[117] 사이클론은 지구의 허리케인처럼 꼬리 회오리 팔과 더 밀도가 높은 중심부를 가지고 있지만, 개별 사이클론에 따라 중심부에 차이가 있다. 북쪽 CPC는 일반적으로 남쪽 CPC에 비해 모양과 위치를 유지하는데, 이는 최대 풍속이 약 80m/s에서 90m/s인 남쪽에서 경험되는 더 빠른 풍속 때문일 수 있다.[118] 남쪽 CPC 사이에서 더 많은 움직임이 있지만, 극과 관련된 오각형 구조를 유지하는 경향이 있다. 또한 중심부에 접근하고 반경이 작아질수록 각속도가 증가하는 것으로 관찰되었으며, 북쪽의 한 사이클론을 제외하고는 반대 방향으로 회전할 수 있다. 북쪽과 남쪽의 사이클론 수의 차이는 사이클론의 크기 때문일 것이다.[119] 남쪽 CPC는 반경이 5600km에서 7000km 사이로 더 크고, 북쪽 CPC는 4000km에서 4600km 사이이다.[120]

이 두 개의 대칭적인 사이클론 구조의 안정성에 대한 메커니즘은 베타 드리프트의 결과이며, 이는 흐름선을 따라 운동량 보존과 코리올리 매개변수의 변화로 인해 사이클론이 극쪽으로 이동하고 반사이클론이 적도쪽으로 이동하는 것으로 알려진 효과이다.[121] 따라서 극지방에서 형성된 사이클론은 극에서 모여 토성의 극에서 관찰되는 것과 같은 극 사이클론을 형성할 수 있다.[122][123] 극 사이클론(다각형의 중앙 사이클론)은 또한 다른 사이클론을 격퇴할 수 있는 와도장을 방출하는데(후지와라 효과 참조), 이는 베타 효과와 유사하다. 극지방 사이클론이 위치하는 위도(~84°)는 극쪽 베타 드리프트 힘이 극지방 사이클론에 대한 극 사이클론의 적도쪽 거부력과 균형을 이룬다는 가설과 일치하며,[124] 모델 시뮬레이션[125] 및 관측과 일치하는 반사이클론 링을 가정한다.[124]

북쪽 사이클론은 NPC를 중심점으로 하는 팔각형 구조를 유지하는 경향이 있다. 북극의 겨울철 조명이 제한적이어서 북극 사이클론은 남쪽 사이클론보다 데이터가 적으며, 주노캠이 각 근지점(53일)에서 북쪽 CPC 위치의 정확한 측정을 얻는 데 어려움이 있지만, JIRAM은 북쪽 CPC를 이해하기에 충분한 데이터를 수집할 수 있다. 조명이 제한되어 북쪽 중앙 사이클론을 보기 어렵지만, 4번의 궤도를 돌면서 NPC를 부분적으로 볼 수 있으며 사이클론의 팔각형 구조를 식별할 수 있다. 조명이 제한되어 사이클론의 움직임을 보기도 어렵지만, 초기 관측에 따르면 NPC는 극에서 약 0.5˚ 떨어져 있으며 CPC는 일반적으로 중심을 중심으로 위치를 유지했다. 데이터를 얻기 어렵지만 북쪽 CPC는 근지점당 서쪽으로 약 1˚에서 2.5˚의 드리프트 속도를 보인다는 관찰이 있었다. 북쪽의 일곱 번째 사이클론(n7)은 다른 사이클론보다 약간 더 드리프트하며, 이는 팔각형 모양을 약간 왜곡시키는 NPC에서 더 멀리 당기는 반사이클론성 백색 타원(AWO) 때문이다.

남극 사이클론의 순간적인 위치는 JIRAM 장비와 JunoCam으로 5년 동안 추적되었다.[126][127] 시간이 지남에 따라 위치는 각 6개의 사이클론의 진동 운동을 형성하는 것으로 나타났으며, 주기는 약 1년(지구)이고 반경은 약 400km였다.[128] CPC의 평균 위치를 중심으로 한 이러한 진동은 베타 드리프트로 인해 CPC를 극쪽으로 끌어당기는 불균형과 사이클론 간의 상호 작용으로 발생하는 반발력의 결과로 설명되었으며, 6체 스프링 시스템과 유사하다.[129] 이러한 주기적 운동 외에도 남극 사이클론은 1년에 7.5±0.7˚의 속도로 서쪽으로 드리프트하는 것으로 관찰되었다.[130] 이 드리프트의 이유는 아직 알려지지 않았다.

극지방 사이클론은 특히 북쪽에서 형태가 다르며, 사이클론은 "채워진" 또는 "혼돈적인" 구조를 가지고 있다. "혼돈적인" 사이클론의 내부 부분에는 작은 규모의 구름 줄무늬와 반점이 있다. "채워진" 사이클론은 가장자리 근처에 밝은 흰색과 어두운 내부 부분이 있는 날카롭게 경계된 엽상 영역을 가지고 있다. 북쪽에는 4개의 "채워진" 사이클론과 4개의 "혼돈적인" 사이클론이 있다. 남쪽 사이클론은 모두 외부에 광범위한 미세한 나선형 구조를 가지고 있지만, 크기와 모양이 모두 다르다. 태양각이 낮고 대기 위에 전형적으로 있는 안개 때문에 사이클론에 대한 관측이 거의 없지만, 관찰된 몇 가지는 사이클론이 적갈색을 띤다는 것을 보여준다.

6. 4. 교란 (Disturbances)

띠와 구역의 일반적인 패턴은 때때로 일정 기간 동안 방해를 받는다. 한 가지 특별한 종류의 방해는 남부 열대 구역이 장기간 어두워지는 현상으로, "남부 열대 교란"(STD)이라고 한다. 기록상 가장 오래 지속된 STD는 1901년 2월 28일 퍼시 B. 몰스워스가 처음 관찰했으며, 1901년부터 1939년까지 지속되었다. 이는 보통 밝은 남부 열대 구역의 일부가 어두워지는 형태로 나타났다. 그 이후로 남부 열대 구역에서 몇 가지 유사한 교란이 기록되었다.[131]6. 5. 핫 스폿 (Hot spots)

핫 스폿은 목성 대기에서 가장 신비로운 특징 중 일부이다. 핫 스폿에서는 공기에 구름이 비교적 적고 열이 흡수되지 않은 채 깊은 곳에서 빠져나갈 수 있다. 약 5μm 파장의 적외선 이미지에서는 밝은 스폿으로 보인다.[68] 핫스폿은 벨트에서 많이 발생하지만 적도 존의 북쪽 가장자리에는 일렬로 연결된 현저한 핫 스폿이 있다. ''갈릴레오'' 탐사선은 이 적도 존의 핫 스폿 중 하나에 하강했다. 각 적도 존의 핫 스폿은 바로 서쪽에 있는 밝은 구름 플룸과 관련이 있으며 크기는 10,000km에 달한다.[16] 핫 스폿은 일반적으로 둥근 형태를 하고 있지만 소용돌이와는 다르다.[68]핫 스폿의 기원은 잘 알려져 있지 않다. 하강하는 공기가 단열 상태로 가열 건조되는 하강 기류이거나, 행성 규모의 파동이 나타난 것일 수도 있다. 후자의 가설은 적도상의 스폿의 주기적인 패턴에 대해 설명할 수 있다.[159][200]

7. 생명체 존재 가능성

1953년 밀러-유리 실험은 원시 지구 대기에 존재했던 번개와 화합물의 조합이 생명체의 초석이 될 수 있는 유기물(아미노산 포함)을 형성할 수 있다는 것을 증명했다. 시뮬레이션된 대기는 물, 메탄, 암모니아 및 수소 분자로 구성되었으며, 이 물질들은 오늘날의 목성 대기에서도 발견된다.[132] 목성의 대기는 강한 수직 기류를 가지고 있어 이러한 화합물을 하부 영역으로 운반한다. 그러나 목성 내부에는 더 높은 온도가 존재하며, 이는 이러한 화학 물질을 분해하여 지구와 유사한 생명체의 형성을 방해할 것이다.[132] 이는 칼 세이건과 에드윈 E. 살피터가 추측한 내용이다.

8. 관측 역사

초기 근대 천문학자들은 작은 망원경을 사용하여 목성 대기의 변화하는 모습을 기록했다.[9] 이들이 사용한 띠와 구역, 갈색 반점과 적색 반점, 플룸, 바지선, 장식, 스트리머와 같은 용어는 오늘날에도 여전히 사용된다.[133] 소용돌이, 수직 운동, 구름 높이와 같은 다른 용어는 20세기에 들어 사용되기 시작했다.[9]

파이오니어 10호와 11호 우주선은 지구 기반 망원경으로는 불가능했던 더 높은 해상도의 목성 대기 관측을 수행했다. 보이저는 목성 대기의 상세한 이미지를 제공했다.[9] 두 우주선은 다양한 스펙트럼에서 5km 크기까지의 세부 사항을 이미지화할 수 있었고, 대기의 움직임을 보여주는 영상을 만들 수 있었다.[9] 갈릴레오 탐사선은 안테나 문제로 인해 목성 대기를 덜 관측했지만, 더 나은 평균 해상도와 더 넓은 스펙트럼 대역폭으로 관측했다.[9]

오늘날, 천문학자들은 허블 우주 망원경과 같은 망원경 덕분에 목성의 대기 활동에 대한 지속적인 기록에 접근할 수 있다. 이들은 대기가 가끔 대규모 교란을 겪지만, 전체적으로는 놀랍도록 안정적임을 보여준다.[9] 목성 대기의 수직 운동은 지상 망원경에 의한 미량 기체의 식별에 의해 주로 결정되었다.[9] 슈메이커-레비 9 혜성 충돌 후 분광학적 연구는 구름 상층부 아래의 목성 조성을 엿볼 수 있게 했다. 이황화 황(S2)과 이황화 탄소(CS2)의 존재가 기록되었는데, 이는 목성에서 처음으로 감지되었고, S2가 어떤 천문 객체에서든 두 번째로 감지된 것이었다. 암모니아(NH3)와 황화 수소(H2S)와 함께, 이산화 황과 같은 산소 함유 분자는 천문학자들의 놀라움 속에 감지되지 않았다.[134]

''갈릴레오'' 대기 탐사선은 목성으로 진입하면서 최대 22바(bar)까지 바람, 온도, 조성, 구름, 방사선 수준을 측정했다. 그러나 목성의 다른 지역에서 1바 아래에서는 수량에 대한 불확실성이 존재한다.[9]

8. 1. 대적반 연구

조반니 카시니는 1665년에 목성 표면의 "영구적인 반점"을 관측했는데, 이것이 대적반일 가능성이 높다.[135] 1664년 5월 로버트 훅이 목성 표면에 반점을 발견했다고 기록했지만, 훅이 관측한 반점은 위치가 맞지 않아 대적반이 아닐 수도 있다.[135] 카시니의 반점은 1665년부터 1713년까지 관측되었지만, 1830년 이후에야 현재의 대적반이 처음 발견되었고, 1879년에 두드러지게 나타난 이후에야 제대로 연구되었다.[94] 17세기와 19세기의 관측 사이에 118년의 간격이 있어, 이전의 반점이 소멸했다가 다시 형성되었는지, 아니면 관측 기록이 부족했던 것인지 확실하지 않다.[94]1979년 보이저 1호는 목성에서 920만 킬로미터 떨어진 거리에서 대적반의 상세 이미지를 지구로 전송했다.[139] 2014년 5월 15일, 미국 항공우주국(NASA)은 대적점의 크기가 줄어들고 있다고 발표했다.[74] 캘리포니아 대학교 버클리 연구팀의 연구에 따르면, 1996년에서 2006년 사이에 대적반은 주축을 따라 지름의 15%를 잃었다.[82]

대적반의 회전 주기는 시간이 지남에 따라 감소했는데, 이는 크기가 꾸준히 줄어든 결과일 수 있다.[87] 2010년, 천문학자들은 대적반을 원적외선(8.5~24 μm)으로 촬영하여 중심부의 가장 붉은 지역이 주변보다 3–4 K 더 따뜻하다는 것을 발견했다.[88]

대적반의 붉은색을 유발하는 정확한 원인은 알려져 있지 않지만, 복잡한 유기 분자, 적인, 또는 황 화합물에 의한 것일 수 있다는 이론이 있다.[95]

8. 2. 흰색 타원 (White ovals)

Oval BA영어가 될 흰색 타원은 1939년에 형성되었다. 이들은 남쪽 온대대(STZ)의 일부였지만, 북쪽으로 이동하여 남쪽 온대 벨트(STB)의 틈새에 갇히게 되었다.[250]

1939년, 남쪽 온대대가 어두운 영역에 의해 3개의 긴 부분으로 갈라지면서 흰색 타원들이 형성되었다. 목성 관측자 엘머 J. 리스는 이 어두운 영역들을 AB, CD, EF로 명명했다. 이 틈들은 확장되어 STZ의 나머지 부분을 수축시켰고, 그 결과 흰색 타원 FA, BC, DE가 만들어졌다.[227] 오벌 BC와 DE는 1998년에 융합하여 오벌 BE가 되었고,[227] 2000년 3월에 오벌 BE와 FA가 다시 융합하여 Oval BA영어가 되었다.[226]

이 오벌들은 처음 형성되었을 때는 경도의 거의 90°를 덮었지만, 처음 10년 동안 급격히 수축하여 1965년 이후에는 그 길이가 10° 이하로 안정되었다.[249]

오벌의 경도 방향 움직임은 목성의 궤도상 위치(원일점에서 빨라짐)와 대적반과의 거리(50° 이내이면 빨라짐)에 영향을 받는 것으로 보인다.[251] 흰색 타원의 표류 속도는 점차 느려져, 1940년부터 1990년 사이에 약 절반으로 줄었다.[252]

보이저의 플라이바이 당시, 이 오벌들은 동서로 약 9,000km, 남북으로 약 5,000km 뻗어 있었고, 5일 주기로 회전했다. (당시 대적반의 회전 주기는 6일이었다.)[253]

대적반과 마찬가지로, 오벌 BA의 흐름은 남북 경계를 이루는 두 개의 역방향 제트에 둘러싸여 있었다.[249]

참조

[1]

논문

The Jupiter System Through the Eyes of Voyager 1

1979-06-01

[2]

논문

Small lightning flashes from shallow electrical storms on Jupiter

https://www.nature.c[...]

2021-01-17

[3]

논문

Possible Transient Luminous Events Observed in Jupiter's Upper Atmosphere

https://agupubs.onli[...]

2020

[4]

문서

Guillot (1999)

[5]

문서

Yelle (2004)

[6]

문서

Sieff et al. (1998)

[7]

문서

West et al. (2004)

[8]

문서

Ingersoll (2004)

[9]

문서

Ingersoll (2004)

[10]

문서

Yelle (2004)

[11]

문서

Yelle (2004)

[12]

문서

Yelle (2004)

[13]

웹사이트

Jonathan's Space Report, No. 267

http://www.planet458[...]

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

2007-05-06

[14]

문서

Kunde et al. (2004)

[15]

웹사이트

Helium rain on Jupiter explains lack of neon in atmosphere

http://newscenter.be[...]

University of Berkeley

2012-07-24

[16]

문서

Ingersoll (2004)

[17]

문서

Rogers (1995)

[18]

문서

Ingersoll (2004)

[19]

문서

Vasavada (2005)

[20]

논문

Jupiter's atmospheric jet streams extend thousands of kilometres deep

http://www.nature.co[...]

2018-03-08

[21]

논문

Constraints on the Latitudinal Profile of Jupiter's Deep Jets

https://onlinelibrar[...]

2021

[22]

논문

A simple model of convection in the Jovian atmosphere

https://linkinghub.e[...]

1976

[23]

문서

Ingersoll (2004)

[24]

문서

Ingersoll (2004)

[25]

문서

Graney (2010)

[26]

서적

An introduction to dynamic meteorology

Elsevier Academic Press

2004

[27]

논문

How Well Do We Understand the Belt/Zone Circulation of Giant Planet Atmospheres?

https://doi.org/10.1[...]

2020-03-12

[28]

논문

Dynamical implications of Jupiter's tropospheric ammonia abundance

https://linkinghub.e[...]

2005

[29]

논문

Moist convection as an energy source for the large-scale motions in Jupiter's atmosphere

http://www.nature.co[...]

2000

[30]

논문

MWR: Microwave Radiometer for the Juno Mission to Jupiter

http://link.springer[...]

2017

[31]

논문

Evidence for Multiple Ferrel-Like Cells on Jupiter

https://onlinelibrar[...]

2021-12-16

[32]

논문

Mechanisms of Jet Formation on the Giant Planets

https://journals.ame[...]

2010-11-01

[33]

문서

Rogers (1995)

[34]

문서

Rogers (1995)

[35]

문서

Rogers (1995)

[36]

서적

Rogers (1995)

[37]

서적

Rogers (1995)

[38]

서적

Rogers (1995)

[39]

서적

Beebe (1997)

[40]

웹사이트

Jupiter, It Is A-Changing

http://www.universet[...]

Universe Today

2010

[41]

서적

Rogers (1995)

[42]

웹사이트

Hubble's planetary portrait captures changes in Jupiter's Great Red Spot

http://www.spacetele[...]

2015-10-15

[43]

서적

Rogers (1995)

[44]

서적

Rogers (1995)

[45]

서적

Rogers et al. (2003)

[46]

서적

Rogers and Metig (2001)

[47]

서적

Ridpath (1998)

[48]

간행물

Vasavada (2005)

[49]

간행물

Vasavada (2005)

[50]

간행물

Heimpel et al. (2005)

[51]

간행물

Ingersoll et al. (1969)

[52]

간행물

Ingersoll (2004)

[53]

간행물

Ingersoll (2004)

[54]

간행물

Vasavada (2005)

[55]

간행물

Vasavada (2005)

[56]

간행물

Vasavada (2005)

[57]

간행물

Vasavada (2005)

[58]

간행물

Vasavada (2005)

[59]

간행물

Busse (1976)

[60]

간행물

Vasavada (2005)

[61]

간행물

Vasavada (2005)

[62]

간행물

Low (1966)

[63]

간행물

Ingersoll (2004)

[64]

간행물

Vasavada (2005)

[65]

간행물

Vasavada (2005)

[66]

간행물

Vasavada (2005)

[67]

간행물

Vasavada (2005)

[68]

간행물

Vasavada (2005)

[69]

웹사이트

Great Cold Spot discovered on Jupiter

https://www.eso.org/[...]

2017-04-17

[70]

간행물

Vasavada (2005)

[71]

문서

Vasavada (2005)

[72]

문서

Vasavada (2005)

[73]

문서

Vasavada (2005)

[74]

웹사이트

NASA's Hubble Shows Jupiter's Great Red Spot is Smaller than Ever Measured

http://www.nasa.gov/[...]

2014-05-15

[75]

웹사이트

Jupiter Data Sheet – SPACE.com

http://www.space.com[...]

Imaginova

2007

[76]

웹사이트

The Solar System – The Planet Jupiter – The Great Red Spot

http://csep10.phys.u[...]

Dept. Physics & Astronomy – University of Tennessee

2000-08-10

[77]

서적

The Giant Planet Jupiter

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1995

[78]

문서

Graney (2010)

[79]

문서

Smith et al. (1979)

[80]

문서

Irwin

2003

[81]

문서

Beatty (2002)

[82]

웹사이트

Jupiter's Great Red Spot Is Shrinking

http://www.space.com[...]

Space.com

2009-03-09

[83]

문서

Rogers (1995)

[84]

문서

Rogers (1995)

[85]

문서

Beebe (1997)

[86]

문서

Rogers (1995)

[87]

웹사이트

Interim reports on STB (Oval BA passing GRS), STropB, GRS (internal rotation measured), EZ(S. Eq. Disturbance; dramatic darkening; NEB interactions), & NNTB

http://www.britastro[...]

British Astronomical Association

2006-07-30

[88]

문서

Fletcher (2010)

[89]

문서

Reese and Gordon (1966)

[90]

문서

Rogers (1995)

[91]

문서

Stone (1974)

[92]

문서

Rogers (1995)

[93]

문서

Rogers (1995)

[94]

문서

Beebe (1997)

[95]

뉴스

Is Jupiter's Great Red Spot a Sunburn?

https://science.nasa[...]

NASA.com

2014-11-28

[96]

웹사이트

Jupiter's Red Spot is Likely a Sunburn, Not a Blush

http://www.nasa.gov/[...]

NASA.com

2014-11-11

[97]

논문

Coloring Jupiter's clouds: Radiolysis of ammonium hydrosulfide (NH4SH)

[98]

뉴스

The Great Dark Spot

https://science.nasa[...]

Science at NASA

2003-03-12

[99]

문서

Hammel et al. (1995)

[100]

문서

Sanchez-Lavega et al. (2001)

[101]

문서

Rogers (1995)

[102]

문서

Go et al. (2006)

[103]

웹사이트

Jupiter's New Red Spot

https://science.nasa[...]

NASA

2006-03-03

[104]

웹사이트

Huge Storms Converge

https://science.nasa[...]

Science@NASA

2006-06-05

[105]

뉴스

Gemini Captures Close Encounter of Jupiter's Red Spots

http://www.gemini.ed[...]

Gemini Observatory

2006-07-20

[106]

웹사이트

Diffusion Caused Jupiter's Red Spot Junior To Color Up

https://www.scienced[...]

ScienceDaily

2008-10-16

[107]

웹사이트

On Jupiter, a Battle of the Red Spots, With the Baby Losing

https://www.nytimes.[...]

2010-06-18

[108]

웹사이트

Storm Winds Blow in Jupiter's Little Red Spot

http://www.jhuapl.ed[...]

Johns Hopkins Applied Physics Laboratory

2008-10-16

[109]

웹사이트

Jupiter's Little Red Spot Growing Stronger

http://www.nasa.gov/[...]

NASA Goddard Space Center

2008-10-16

[110]

웹사이트

The collision of the Little Red Spot and Great Red Spot: Part 2

http://www.britastro[...]

British Astronomical Association

2008-11-29

[111]

웹사이트

Third red spot erupts on Jupiter

https://www.newscien[...]

New Scientist

2008-05-23

[112]

뉴스

NASA's Jupiter Mission Reveals the "Brand-New and Unexpected"

https://www.nytimes.[...]

2017-05-27

[113]

문서

Vasavada (2005)

[114]

문서

Sanchez-Lavega et al. (2008)

[115]

문서

Vasavada (2005)

[116]

논문

Five Years of Observations of the Circumpolar Cyclones of Jupiter

2022

[117]

논문

Long-term tracking of circumpolar cyclones on Jupiter from polar observations with JunoCam

2020-01

[118]

논문

First Estimate of Wind Fields in the Jupiter Polar Regions From JIRAM-Juno Images

2018-06

[119]

논문

The number and location of Jupiter's circumpolar cyclones explained by vorticity dynamics

https://www.nature.c[...]

2021-08

[120]

논문

Clusters of cyclones encircling Jupiter's poles

http://www.nature.co[...]

2018-03

[121]

논문

A Series Solution for the Barotropic Vorticity Equation and its Application in the Study of Atmospheric Vortices

http://dx.doi.org/10[...]

1956-08

[122]

논문

Polar accumulation of cyclonic vorticity

http://dx.doi.org/10[...]

2010-09-15

[123]

논문

Polar vortex formation in giant-planet atmospheres due to moist convection

http://dx.doi.org/10[...]

2015-06-15

[124]

논문

The number and location of Jupiter's circumpolar cyclones explained by vorticity dynamics

https://www.nature.c[...]

2021-08

[125]

논문

Modeling the stability of polygonal patterns of vortices at the poles of Jupiter as revealed by the Juno spacecraft

2020-09-08

[126]

논문

Five Years of Observations of the Circumpolar Cyclones of Jupiter

2022

[127]

논문

Behaviour of Jupiter's polar polygons over 4 years

https://meetingorgan[...]

2021

[128]

논문

The Oscillatory Motion of Jupiter's Polar Cyclones Results From Vorticity Dynamics

https://onlinelibrar[...]

2022-08-16

[129]

논문

The Oscillatory Motion of Jupiter's Polar Cyclones Results From Vorticity Dynamics

https://onlinelibrar[...]

2022-08-16

[130]

논문

Oscillations and Stability of the Jupiter Polar Cyclones

2021-07-28

[131]

문서

McKim (1997)

[132]

논문

A Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions

https://www.science.[...]

1953-05-15

[133]

문서

Ingersoll (2004)

[134]

문서

Noll (1995)

[135]

문서

Rogers (1995)

[136]

문서

Rogers (2008)

[137]

문서

Rogers (1995)

[138]

문서

Hockey, 1999

[139]

문서

Smith et al. (1979)

[140]

문서

Rogers (1995)

[141]

문서

Rogers (1995)

[142]

문서

Rogers (1995)

[143]

문서

Rogers (1995)

[144]

문서

Beebe (1997)

[145]

웹사이트

A New View of Jupiter's Storms

https://web.archive.[...]

2020-09-17

[146]

간행물

Modeling the stability of polygonal patterns of vortices at the poles of Jupiter as revealed by the Juno spacecraft

[147]

문서

Guillot (1999)

[148]

문서

Yelle (2004)

[149]

문서

Sieff et al. (1998)

[150]

문서

West et al. (2004)

[151]

문서

Ingersoll (2004)

[152]

문서

Ingersoll (2004)

[153]

문서

Yelle (2004)

[154]

문서

Yelle (2004)

[155]

문서

Yelle (2004)

[156]

웹사이트

Jonathan's Space Report, No. 267

http://www.planet458[...]

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

1995-12-08

[157]

문서

Kunde et al. (2004)

[158]

웹사이트

Helium rain on Jupiter explains lack of neon in atmosphere

http://newscenter.be[...]

University of Berkeley

2010-03-22

[159]

문서

Ingersoll (2004)

[160]

문서

Rogers (1995)

[161]

문서

Ingersoll (2004)

[162]

문서

Vasavada (2005)

[163]

문서

Ingersoll (2004)

[164]

문서

Ingersoll (2004)

[165]

문서

Vasavada (2005)

[166]

문서

Rogers (1995)

[167]

문서

Rogers (1995)

[168]

문서

Rogers (1995)

[169]

문서

Rogers (1995)

[170]

문서

Rogers (1995)

[171]

문서

Rogers (1995)

[172]

문서

Beebe (1997)

[173]

웹사이트

Jupiter, It Is A-Changing

http://www.universet[...]

Universe Today

[174]

문서

Rogers (1995)

[175]

문서

Rogers (1995)

[176]

문서

Rogers (1995)

[177]

문서

Rogers et al. (2003)

[178]

문서

Rogers and Metig (2001)

[179]

문서

Ridpath (1998)

[180]

문서

Vasavada (2005)

[181]

문서

Vasavada (2005)

[182]

문서

Hiempel et al. (2005)

[183]

문서

Ingersoll et al. (1969)

[184]

문서

Ingersoll (2004)

[185]

문서

Ingersoll (2004)

[186]

문서

Vasavada (2005)

[187]

문서

Vasavada (2005)

[188]

문서

Vasavada (2005)

[189]

문서

Vasavada (2005)

[190]

문서

Vasavada (2005)

[191]

문서

Busse (1976)

[192]

문서

Vasavada (2005)

[193]

문서

Vasavada (2005)

[194]

문서

Low (1966)

[195]

문서

Ingersoll (2004)

[196]

문서

Vasavada (2005)

[197]

문서

Vasavada (2005)

[198]

문서

Vasavada (2005)

[199]

문서

Vasavada (2005)

[200]

문서

Vasavada (2005)

[201]

문서

Vasavada (2005)

[202]

문서

Vasavada (2005)

[203]

문서

Vasavada (2005)

[204]

문서

Vasavada (2005)

[205]

웹사이트

Jupiter Data Sheet - SPACE.com

http://www.space.com[...]

Imaginova

2008-06-03

[206]

웹사이트

The Solar System - The Planet Jupiter - The Great Red Spot

http://csep10.phys.u[...]

Dept. Physics & Astronomy - University of Tennessee

2000-08-10

[207]

웹사이트

Great Red Spot Article Free Pass

http://www.britannic[...]

[208]

문서

Smith et al. (1979)

[209]

문서

Irwin

[210]

문서

Beatty (2002)

[211]

웹사이트

Jupiter's Great Red Spot Is Shrinking

http://www.space.com[...]

Space.com

2009-02-04

[212]

문서

Rogers (1995)

[213]

문서

Rogers (1995)

[214]

문서

Beebe (1997)

[215]

문서

Rogers (1995)

[216]

웹사이트

Interim reports on STB (Oval BA passing GRS), STropB, GRS (internal rotation measured), EZ(S. Eq. Disturbance; dramatic darkening; NEB interactions), & NNTB

http://www.britastro[...]

British Astronomical Association

2007-06-15

[217]

문서

Fletcher (2010)

[218]

문서

Reese and Gordon (1966)

[219]

문서

Rogers (1995)

[220]

문서

Stone (1974)

[221]

문서

Rogers (1995)

[222]

문서

Rogers (1995)

[223]

문서

Beebe (1997)

[224]

뉴스

The Great Dark Spot

http://science.nasa.[...]

Science at NASA

2007-06-20

[225]

문서

Hammel et al. (1995)

[226]

문서

Sanchez-Lavega et al. (2001)

[227]

문서

Rogers (1995)

[228]

문서

Go et al. (2006)

[229]

웹사이트

Jupiter's New Red Spot

http://science.nasa.[...]

NASA

2008-10-16

[230]

웹사이트

Huge Storms Converge

http://science.nasa.[...]

Science@NASA

2007-01-08

[231]

뉴스

Gemini Captures Close Encounter of Jupiter's Red Spots

http://www.gemini.ed[...]

Gemini Observatory

2007-06-15

[232]

웹사이트

Diffusion Caused Jupiter's Red Spot Junior To Color Up

http://www.scienceda[...]

ScienceDaily

2008-10-16

[233]

웹사이트

On Jupiter, a Battle of the Red Spots, With the Baby Losing

http://www.nytimes.c[...]

The New York Times

2010-06-18

[234]

웹사이트

Storm Winds Blow in Jupiter’s Little Red Spot

http://www.jhuapl.ed[...]

Johns Hopkins Applied Physics Laboratory

2008-10-16

[235]

웹사이트

Jupiter's Little Red Spot Growing Stronger

http://www.nasa.gov/[...]

NASA Goddard Space Center

2008-10-16

[236]

웹사이트

The collision of the Little Red Spot and Great Red Spot: Part 2

http://www.britastro[...]

British Astronomical Association

2008-11-29

[237]

웹사이트

Third red spot erupts on Jupiter

http://space.newscie[...]

New Scientist

2008-05-23

[238]

문서

Vasavada (2005)

[239]

문서

Sanchez-Lavega et al. (2008)

[240]

문서

Vasavada (2005)

[241]

문서

McKim (1997)

[242]

문서

Ingersoll (2004)

[243]

문서

Noll (1995)

[244]

문서

Rogers (1995)

[245]

문서

Rogers (2008)

[246]

문서

Rogers (1995)

[247]

문서

Hockey, 1999

[248]

문서

Smith et al. (1979)

[249]

문서

Rogers (1995)

[250]

문서

Rogers (1995)

[251]

문서

Rogers (1995)

[252]

문서

Rogers (1995)

[253]

문서

Beebe (1997)

[254]

웹사이트

로건맨 사전

http://www.sunjang.c[...]

[255]

문서

Atreya et al.

2003

[256]

웹인용

목성

https://web.archive.[...]

2011-02-08

[257]

웹인용

목성의 대기

https://web.archive.[...]

2011-02-08

[258]

뉴스

목성의 띠 사라졌다, 원인은 불분명

https://news.naver.c[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com