붉은사슴뿔버섯

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

붉은사슴뿔버섯은 자좌 형태의 붉은색 곤봉 모양을 띠는 버섯으로, 부생균이며 초여름부터 가을까지 활엽수 고사목 주변에서 군생 또는 단생한다. 섭취 시 강력한 독성을 나타내며, 트리코테센 계열의 마이코톡신을 함유하여 30분 내에 복통, 신경계 이상, 다발성 장기 부전 등을 일으키고 심하면 사망에 이르게 한다. 붉은사슴뿔버섯은 과거에는 한국과 일본에만 서식하는 것으로 알려졌으나, 최근 인도네시아, 파푸아뉴기니, 오스트레일리아 등에서도 발견되었으며, 2019년 성균관대 연구팀에 의해 유방암 세포 생장을 억제하는 물질인 로리딘 E가 발견되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동충하초목 - 맥각균

맥각균은 곡물에 기생하여 맥각 중독을 일으키는 곰팡이의 일종이며, 맥각 알칼로이드는 혈관 수축, 환각 등을 유발하고 의학적으로 사용되기도 한다. - 맹독성 버섯 - 독우산광대버섯

독우산광대버섯은 유럽과 북아시아에 분포하며 흰색 갓, 자루, 턱받이를 가진 맹독성 버섯으로, 아마톡신과 팔로톡신을 함유하여 섭취 시 심각한 중독을 일으키고 사망에 이를 수 있으며, 효과적인 해독제는 없다. - 맹독성 버섯 - 알광대버섯

알광대버섯은 맹독성 버섯으로 아마톡신 성분이 있어 섭취 시 주요 장기를 손상시켜 사망에 이르게 할 수 있으며, 옅은 녹색 갓과 턱받이가 있는 자루가 특징이고 식용 버섯과 오인하기 쉬워 주의해야 한다.

2. 형태

붉은사슴뿔버섯의 자실체는 갓이나 자루가 없는 진정한 자좌 형태이며, 붉은색의 곤봉 모양(원주형)이다.[7] 단일이거나 기부에서 2~3개 또는 10여 개로 분기되는 경우가 있으며, 지표면 근처에서 가지가 갈라져 손가락 모양이 되거나, 위쪽에서 분기되어 두툼한 볏 모양이 된다. 기부 부근의 지름은 10mm~15mm 정도, 각 분지의 지름은 3mm~7mm 정도, 자실체 전체 높이는 3cm~13cm이다. 표면은 육안으로 보기에 매끄럽고, 거의 전체가 오렌지색을 띤 선명한 적색으로 윤기가 있다. 나중에는 퇴색하여 약간 검은 적자색이 된다. 기부는 담황색 또는 상부와 동일색이다. 육질은 약간 단단하고 부서지기 쉬우며, 마르면 코르크질이 되고, 내부 조직은 백색으로 속이 꽉 차 있으며, 공기에 닿아도 변색되지 않는다. 버섯의 기부 이외의 거의 전면에, 자낭각이라고 불리는 포자를 만드는 기관이 묻혀 있지만, 불임 부분과의 경계는 불분명하다.[7]

부생균[1](부생성[2], 부후균[3])으로, 초여름부터 가을에 걸쳐 잡목림이나 너도밤나무, 떡갈나무 숲 등[2] 활엽수의 고사목 뿌리 부근이나 쓰러진 나무, 그 주변의 지상에 군생 또는 단생한다[4][5]. 반쯤 땅에 묻힌 쓰러진 나무 등에서 발생하며, 공원이나 학교 운동장의 나무에서도 자라는 경우가 있다[2]. 소나무좀과 그것이 매개하는 참나무 시들음병균에 의해 수세가 쇠퇴한 떡갈나무나 졸참나무 등의 큰 나무 주변의 땅에서 생기는 경우가 많다[3].

이 버섯은 한때 대한민국과 일본에만 서식하는 것으로 여겨졌지만, 최근 인도네시아, 파푸아뉴기니와 오스트레일리아에서도 발견되었다.[5] 일본, 중국, 자바 섬, 동남아시아 등에서 발생하며,[11] 중앙 아메리카 (코스타리카)에서도 매우 가까운 종(또는 동일종)이 보고되었다. 2019년에는 오스트레일리아에서도 발견되었다.[12] 따뜻한 지방의 균류로, 과거에는 온대 지역에서는 드물었다.

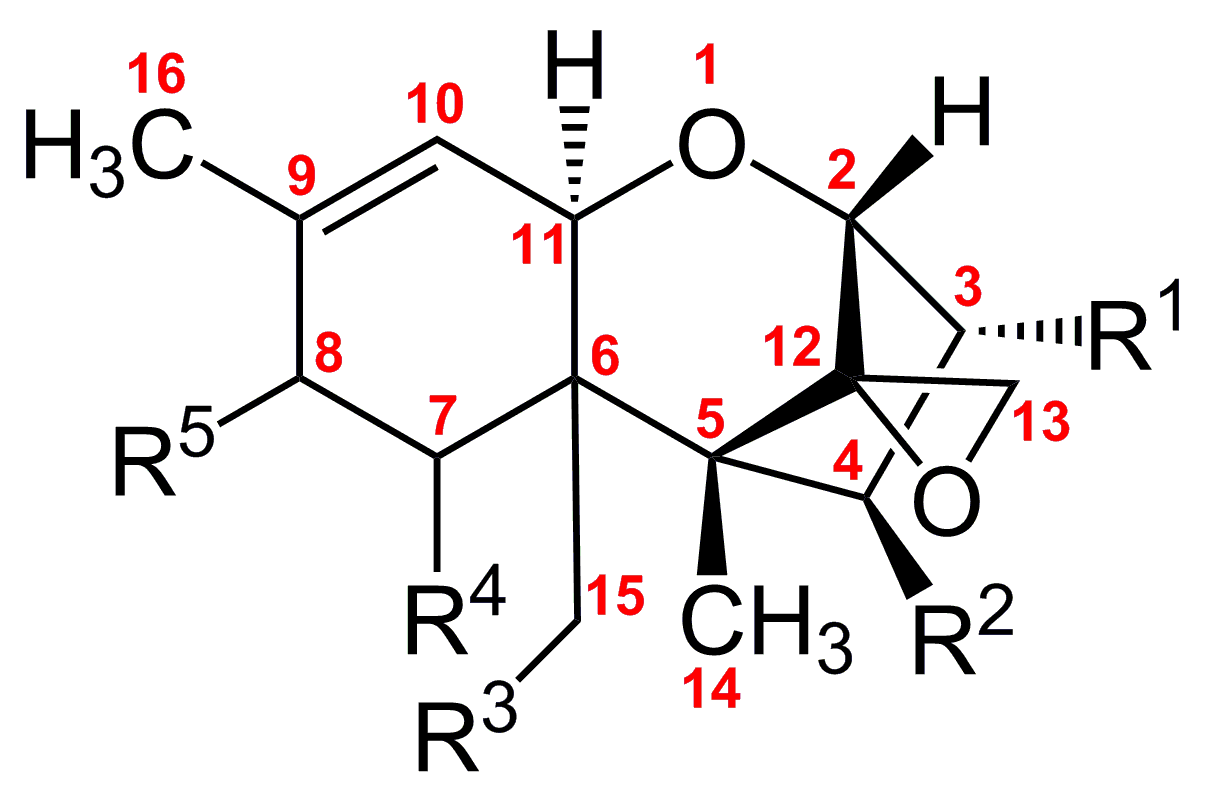

붉은사슴뿔버섯은 섭취 시 매우 강력한 독성을 나타내며, 알려진 치사량은 3g이다. 주요 독성 성분은 트리코테센 계열의 마이코톡신(독성 곰팡이)으로, 로리딘 E, 베루카린 J, 사트라톡신 H 등이 있다.

자낭각은 넓은 타원형으로, 자실체 표면에 거의 돌출되지 않고 눈에 띄지 않는다. 자낭은 원통형으로 선단은 약간 평평하고(재두상), 8개의 자낭 포자를 1열로 생성하지만, 성숙 시에는 자낭 내부에서 분열하여 16개의 이차 포자 (part spore; secondary spore)가 된다. 측사는 인정되지 않는다. 이차 포자는 거의 무색이거나 약간 엷은 황갈색을 띠며, 크기는 4μm~6.5μm × 4μm~4.5μm이고, 한쪽 끝이 평평한 넓은 타원형 또는 난형이며, 평평한 면 이외의 표면은 비교적 거친 사마귀에 덮여 있다. 자실체의 조직 외층은 두께가 50μm 정도이며, 다각형으로 적등색을 띠는 세포군으로 구성되어 있다. 자좌의 내부 조직은 무색이며 벽이 얇은 균사로 구성된 얽힘 균사 조직을 이루고 있다.

무성 세대는 글리오클라디움 비렌스형 (''Gliocladium virens''-type)으로, 피알리드는 선단이 가늘어진 앰플 모양을 하고, 주간 균사에서 분기된 짧은 측지상 균사의 선단부에 밀집하여 형성된다. 분생자는 구형, 박벽으로 거의 매끄럽거나 약간 거친 표면을 가지며, 한쪽 끝이 약간 평평하고(재두상), 담녹색을 띤다.[9] 단, 분생자의 색조는 배양 개시 후 장시간이 경과하면 점차 담색이 되며, 1년 정도 배양한 것은 거의 무색이 된다고 한다. 또한, 배양 하에서의 후막포자 형성은 인정되지 않는다.[10] 분생자경 (분생자를 생성하는 특화된 곰팡이 균사 )은 최대 400μm 높이이고, 주축 균사에서 폭은 약 2μm~4μm이다. 병자생성세포는 ''트리코데르마'' 종에서 발견되는 분기 균사와 유사하게 좁은 각도로 뭉쳐 있다. 분생자는 각 포자에서 절단된 밑면을 가진 대략 구형이며, 옅은 녹색을 띠고 직경은 2.5μm~3.5μm이다. 표면은 거의 매끄럽지만, 때로는 광학 현미경으로 볼 때 매우 희미하게 거칠게 나타난다.

3. 생태

고사목 주변에서 발생할 경우 자실체의 기부는 땅속으로 뻗은 나무의 죽은 굵은 뿌리에 연결되어 있다. 분류학적 위치로 볼 때, 부후된 목재를 영양원으로 삼는 것이 아니라, 목재 속에 서식하는 다른 곰팡이의 균사로부터 영양을 얻고 있을 가능성이 있다(후술).

4. 분포

특히 상수리나무 고사가 발생하고 있는 지역에서 다발하는 경향이 있다. 일본 국내에서는 참나무시들음병에 의한 참나무과 수목의 고사 사례(소위 "상수리나무 고사")가 증가하고 있으며, 이에 따라 붉은사슴뿔버섯의 발생 지역이 넓어지고 있다는 지적이 있다.[8] 다만, 참나무시들음병이 붉은사슴뿔버섯을 직접적으로 전파하는 것은 아니다.

5. 독성

일본에서는 6건의 중독 사례가 보고되었으며, 총 10명의 중독 환자 중 2명이 사망했다.[13] 버섯 중에서는 유일하게 만지기만 해도 유해한 독버섯으로 알려져 있지만,[14] 피부 자극에 대한 야외 피해 사례는 없으며 현재 연구 중이다.

5. 1. 중독 증상

이 버섯을 섭취했을 때 나타나는 주요 증상은 섭취 후 30분 이내에 복통, 지각력 변화, 백혈구와 혈소판 감소, 얼굴 피부 벗겨짐, 탈모, 소뇌 수축으로 인한 언어 장애 및 움직임 문제 등이다.[21] 다른 증상으로는 다발성 장기부전, 신부전, 파종성혈관내응고 등이 있다.[22]

일본에서는 붉은사슴뿔버섯 섭취로 인한 여러 건의 중독 사례가 보고되었다. 1999년 니가타현에서 1명이 사케에 담가둔 버섯을 섭취 후 사망했고, 2000년 군마현에서는 튀긴 버섯을 먹고 사망한 사례가 있었다. 이러한 사례들에서 공통적으로 복통, 지각 변화, 백혈구 및 혈소판 수 감소, 얼굴 피부 벗겨짐, 탈모, 소뇌 위축으로 인한 언어 장애 및 운동 문제 등이 관찰되었다. 부검 결과 급성 신부전, 간 괴사, 파종성 혈관 내 응고를 포함한 다발성 장기 부전이 나타난 사례도 있었다.

한 중독 사례에서는 환자가 버섯 섭취 7일 후 심각한 백혈구 감소증 및 혈소판 감소증과 함께 혈구 탐식 증후군을 겪었다. 혈장분리반출술과 과립구 집락 자극 인자 투여, 그리고 12시간 동안 9리터의 다량의 정맥 내 식염수 투여를 통해 혈액 이상을 치료하고 회복하였다.

중독 증상은 트리코테센 마이코톡신을 섭취한 동물에게서 관찰된 증상과 유사하다. 일본 연구자들은 이 버섯에서 매크로사이클릭 트리코테센인 사트라톡신 H 및 그 유도체들을 확인했다. 또한, 액체 배양 시 로리딘 E와 베루카린 J를 생성한다. 베루카린 J를 제외한 이 화합물 중 어느 것이든 500마이크로그램을 쥐의 복부에 주사하면 다음날 사망한다. 이 버섯을 만지면 피부 자극을 일으킬 수 있다는 주장이 있지만,[5] 논란의 여지가 있다.[6]

섭취 후 30분 정도 지나면 오한, 복통, 구토, 수양성 설사, 두통, 현기증이나 손발 저림, 갈증 등 소화기계 및 신경계 증상이 나타난다. 그 후 호흡 곤란, 언어 장애, 백혈구와 혈소판 감소 및 조혈 기능 장애, 혈압 저하, 전신 피부의 미란이나 점막 미란, 탈모, 간부전 및 신부전, 호흡 부전, 순환기 부전, 흉통, 고열, 오한, 구갈, 안구 출혈, 뇌 장애 등 다양한 증상이 전신에 나타나며, 치사율도 높다. 회복되더라도 소뇌 위축이나 언어 장애, 운동 장애, 탈모나 피부 박락 등의 후유증이 남을 수 있다.[15] 독성분의 피부 자극성이 강하므로, 즙을 피부에 닿게 하기만 해도 피부 장애가 나타난다고 하며, 즙에 닿지 않도록 주의해야 한다.

5. 2. 중독 사례

이 버섯을 섭취했을 때 나타나는 증상은 30분 내로 복통, 지각력 변화, 백혈구와 혈소판 감소, 얼굴 피부가 벗겨짐, 탈모, 소뇌 수축으로 인한 언어 장애와 움직임 문제 등이 나타난다.[21] 다발성 장기부전, 신부전, 파종성혈관내응고가 나타나기도 한다.[22] 섭취 후 7일 동안, 중독된 사람은 식혈 작용과 백혈구 및 혈소판 감소가 나타난다.

일본에서는 이 버섯을 섭취하여 여러 건의 중독 사례가 보고되었다. 1999년 니가타현에서 5명 중 한 명이 사케에 담가둔 1g~2g의 자실체를 섭취한 후 이틀 만에 사망했다. 2000년 군마현에서는 튀긴 버섯을 먹고 사망한 사례가 보고되었다. 이 경우 섭취와 관련된 증상으로는 복통, 지각 변화, 백혈구 및 혈소판 수 감소, 얼굴 피부 벗겨짐, 탈모, 소뇌 위축으로 인한 언어 장애 및 자발적 운동 문제 등이 있었다. 또 다른 사례에서는 부검 결과 급성 신부전, 간 괴사, 파종성 혈관 내 응고를 포함한 다발성 장기 부전이 나타났다. 한 중독 사례에서는 환자가 버섯 섭취 7일 후 심각한 백혈구 감소증 및 혈소판 감소증과 더불어 혈구 탐식 증후군을 겪었다. 혈장분리반출술과 과립구 집락 자극 인자 투여를 통해 혈액 이상을 치료했으며, 12시간 동안 9L의 다량의 정맥 내 식염수를 투여한 것이 회복에 도움이 되었다.

중독 증상은 트리코테센 마이코톡신을 섭취한 동물에게서 관찰된 증상과 유사하다. 일본 연구자들은 매크로사이클릭 트리코테센인 사트라톡신 H 등의 존재를 확인했다. 이 버섯은 액체 배양 시 추가적으로 로리딘 E와 베루카린 J를 생성한다. 베루카린 J를 제외하고 이 화합물 중 어느 것이든 500μg을 쥐의 복부에 주사하면 다음날 사망한다. 이 버섯을 만지면 피부 자극을 일으킬 수 있다는 주장이 있지만,[5] 이는 논란의 여지가 있다.[6]

6. 분류

이 종은 1895년 나르시스 테오필 파투이야르에 의해 처음에는 ''Hypocrea cornu-damae''로 기술되었고, 이후 1905년 피에르 안드레아 사카르도에 의해 ''Podocrea'' 속으로 옮겨졌다. 1994년 일본의 균학자 혼고 쓰구오와 이자와 마사나는 이 종을 ''Podostroma''속으로 분류했다.

이후 뿔버섯속()으로 분류되었으나, 자실체가 솟아오른다는 점 외에는 구별할 수 없어 계통을 반영하지 않는 특징이라 하여 단추버섯속()으로 통합되었다. 2013년 이후 무성 세대와 유성 세대에서 통일된 학명을 사용하게 되면서, 우선권 원칙에 따라 트리코더마속으로 옮겨졌다.[20]

7. 연구

산림청 국립산림과학원은 2019년 6월 3일 성균관대학교 약학대학 김기현 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 유방암 세포 생장을 억제하는 유용 물질을 발견했다. '로리딘 E'는 유방암 치료 물질로 알려진 '독소루비신'보다 500배 이상 강력한 항암 효능을 나타냈다.[23]

8. 유사종

붉은나팔버섯이나 약용 버섯인 눈꽃동충하초(동충하초)와 유사하여 혼동하기 쉽다. 식용 버섯인 붉은나팔버섯은 자실체가 가느다란 막대 모양으로 육질이 부드러운 반면, 붉은사슴뿔버섯은 대형이고 굵으며, 단단한 육질로 잘 부러지고, 내부 조직은 흰색으로 꽉 차 있다는 점에서 다르다. 동충하초 종류는 자실체의 기부가 여러 곤충이나 거미류의 충체, 혹은 지하생 자낭균(땅버섯속)의 자실체 등에 연결되어 있기 때문에, 지표면 아래까지 조심스럽게 파내면 오인하는 경우는 적다.[18]

참조

[1]

간행물

Patouillard & Lagerheim, Bull. Soc. mycol. Fr. 11(4): 198 (1895)

[2]

간행물

(Pat.) Sacc. & D. Sacc., Syll. fung. (Abellini) 17: 799 (1905)

[3]

간행물

(Pat.) Boedijn, Bull. Jard. bot. Buitenz, 3 Sér. 13: 274 (1934)

[4]

웹사이트

Species Fungorum - Species synonymy

https://www.speciesf[...]

2024-06-17

[5]

뉴스

Deadly fungus, poison fire coral, sighted near Cairns, prompting warning for bushwalkers

https://www.abc.net.[...]

ABC News

2021-02-19

[6]

웹사이트

Fire Coral Fungi

http://www.rjgrayeco[...]

2023-10-26

[7]

서적

今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編著

[8]

뉴스

毒を持つ生き物(7)触れるだけで皮膚に炎症

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2020-03-08

[9]

간행물

Doi, Y., 1973. Revision of the Hypocreales with cultural observations V. Podostroma giganteum Imai, P. cornu-damae (Pat.) Boedijn and Hypocrea pseudogelatinosa sp. nov. Reports of the Tottori Mycological Institute (Japan) 10: 421-427

[10]

간행물

Doi, Y., 1967. Revision of the Hypocreales with cultural observations III. Three species of the genus Podostroma with Trichoderma or Trichoderma-like conidial states. Transactions of the Mycological Society of Japan 8:54-57.

[11]

문서

知恵蔵mini「カエンタケ」の解説

https://kotobank.jp/[...]

コトバンク

[12]

뉴스

日本の毒キノコ「カエンタケ」、豪で初発見

https://www.afpbb.co[...]

2019-10-03

[13]

문서

1999年(平成11年)に新潟県で1人死亡。

[14]

뉴스

指じゃない、触れるとただれ食べると死ぬキノコ

http://www.yomiuri.c[...]

読売新聞

2013-08-13

[15]

문서

カエンタケ中毒の1例

http://medicalfinder[...]

医学書院

[16]

논문

Toxic principles of a poisonous mushroom Podostroma cornu-damae

https://doi.org/10.1[...]

[17]

문서

朝ズバ!読売などカエンタケ報道の補遺

http://blog.livedoor[...]

大阪市立自然史博物館 佐久間大輔・主任学芸員

[18]

간행물

A New Podostroma Species from Japan.

https://agris.fao.or[...]

1987

[19]

논문

The stipitate species of Hypocrea (Hypocreales, Hypocreaceae) including Podostroma

https://pubag.nal.us[...]

[20]

논문

Genera of Bionectriaceae, Hypocreaceae and Nectriaceae (Hypocreales) proposed for acceptance or rejection

[21]

문서

Toxic principles of a poisonous mushroom Podostroma cornu-damae

[22]

문서

Acta Criminologiae et Medicinae Legalis Japonica

[23]

웹인용

독버섯으로 유방암 치료한다? – Sciencetimes

https://www.sciencet[...]

2019-06-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com