판데리크티스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

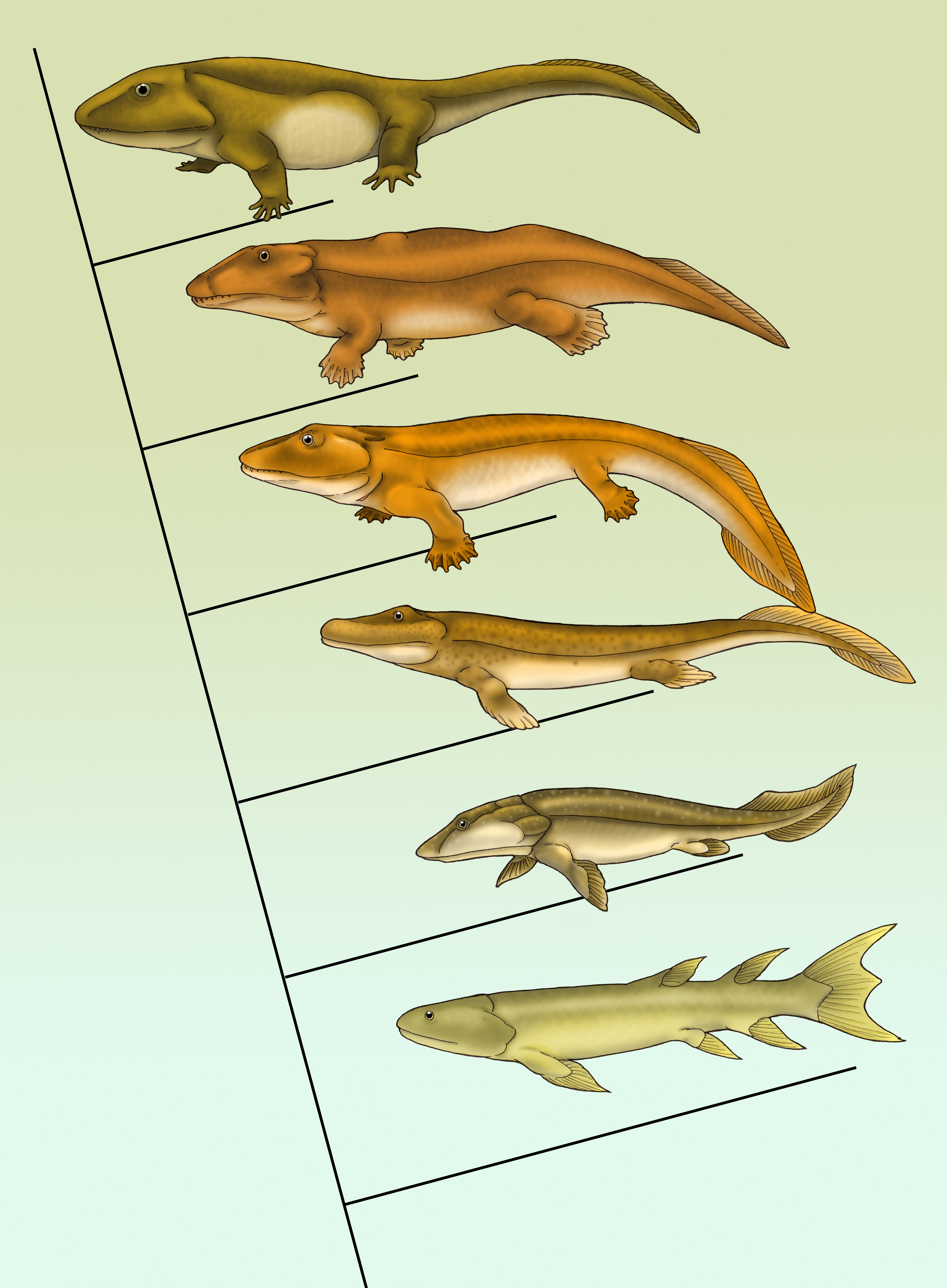

판데리크티스는 데본기 후기 라트비아에서 발견된 멸종된 육기어류의 일종으로, 어류에서 사지동물로의 진화 과정을 보여주는 중간 형태의 특징을 가지고 있다. 1930년과 1960년에 각각 다른 종이 발견되었으며, 이후 화석 연구를 통해 지느러미에서 손가락으로의 진화, 상완골 구조, 뇌상자 구조 등에서 사지동물과 유사한 특징이 밝혀졌다. 2010년 폴란드에서 발견된 사지형어류 발자국 화석은 판데리크티스가 과도기적 화석이 아닌, 늦게까지 살아남은 생물일 수 있음을 시사하며, 물고기에서 사지동물로의 전환에 대한 기존의 시각을 재검토하게 만들었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1941년 기재된 화석 분류군 - 루펜고사우루스

루펜고사우루스는 중국에서 발견된 초기 용각류 공룡의 속으로, 6m 길이의 이족 보행을 했을 것으로 추정되며, 쥐라기 전기에 서식했다. - 육기어류 - 사지형어류

사지형어류는 육기어류에서 진화하여 튼튼한 육기와 꼬리지느러미, 사지동물 팔다리와 유사한 지느러미 골격 구조를 특징으로 하는 경골어류 분류군으로, 육상 척추동물 진화 연구에 중요한 위치를 차지한다. - 육기어류 - 아칸토스테가

아칸토스테가는 후기 데본기에 살았던 초기 네발동물로, 물갈퀴와 아가미를 가지고 얕은 늪지에서 수생 생활을 했으며, 육기어류에서 네발동물로 진화하는 과정의 중요한 고리이다.

2. 발견 및 역사

판데리크티스 화석은 오랫동안 알려져 왔으며, 초기 연구를 통해 어류보다는 네발동물에 더 가깝다는 점이 밝혀졌다.[14] 이후 CT 스캐너 등을 이용한 정밀 분석 결과, 지느러미 내부에서 손가락과 유사한 원시적인 뼈 구조가 발견되어[21][18] 어류에서 네발동물로 진화하는 중간 단계를 보여주는 중요한 증거로 여겨졌다.

그러나 2010년, 판데리크티스의 생존 연대보다 더 오래된 약 3억 9700만 년 전의 네발동물 발자국 화석이 폴란드에서 발견되면서[22][19], 판데리크티스가 직접적인 조상이 아니라 진화 과정에서 살아남은 잔존 생물(relicteng)일 수 있다는 가능성이 제기되었다.[23][20] 이 발견은 어류와 네발동물 사이의 전환이 일어난 시기, 생태 및 환경적 배경에 대한 기존의 이해를 근본적으로 재검토하게 만들었다.[22][19]

2. 1. 초기 발견

''Panderichthys|판데리크티스la''는 두 종, 즉 ''Panderichthys rhombolepis|판데리크티스 롬보레피스la''와 ''Panderichthys stolbovi|판데리크티스 스토볼비la''로 대표된다. ''P. rhombolepis|판데리크티스 롬보레피스la''는 1930년 그로스(Gross)에 의해 처음 발견되었고, ''P. stolbovi|판데리크티스 스토볼비la''는 1960년 에밀리아 보로비예바(Emilia Vorobyeva)에 의해 발견되고 기술되었다. ''P. rhombolepis|판데리크티스 롬보레피스la'' 화석은 라트비아 로데(Lode) 지역의 프라스니안(Frasnian) 지층에서 발견되었으며, P.E. 알버그(P.E. Ahlberg)에 따르면 라트비아의 다른 프라스니안 지층에서도 발견될 가능성이 있다. ''Panderichthys|판데리크티스la''의 화석은 오랫동안 알려져 있었지만, 최근에 들어서야 전체적인 연구가 이루어졌다.[14] 1985년에는 슐츠(Schultze)와 아르세노(Arsenault)에 의해 이 생물이 어류보다는 사지동물에 계통발생학적으로 더 가깝다는 사실이 처음으로 밝혀졌다.2. 2. 최근 연구

2008년, 기존의 판데리크티스 화석을 CT 스캐너를 이용하여 다시 조사한 결과[21][18], 지느러미 골격 구조 끝 부분에서 뚜렷하게 분화된 4개의 방사상 뼈들이 발견되었다. 손가락과 비슷한 이 뼈들은 관절이 없고 매우 짧지만, 어류의 지느러미와 네발동물의 다리 사이의 중간 형태를 보여주고 있다.

그러나 2010년 학술지 네이처에 발표된 연구에 따르면, 폴란드의 해성 조간대 퇴적물에서 판데리크티스보다 더 오래된 3억 9700만 년 전의 것으로 연대가 측정된, 잘 보존된 네발동물의 발자국 화석(이동흔적)이 발견되었다.[22][19] 이 발견으로 판데리크티스는 어류와 같은 생물에서 네발동물로 진화하는 중간 단계의 특징을 보여주지만, 실제 전이 과정이 일어난 시기보다는 후대에 살아남은 잔존 생물(relict)일 가능성이 제기되었다.[23][20] 이 이동흔적의 발견은 "어류-네발동물 사이의 전이가 일어난 시기, 생태 및 환경적 배경 뿐 아니라 몸 화석 기록이 얼마나 완전한지도 근본적으로 다시 생각해보게 되었다."[22][19]

3. 특징

''판데리크티스''(Panderichthysla)는 데본기 후기에 살았던 육기어류의 일종으로, 어류에서 사지동물로 진화하는 과도기적 특징을 잘 보여주는 중요한 화석이다.[1] 특히 지느러미와 사지의 진화, 두개골 구조 변화 등 해부학적 특징들은 초기 사지동물의 출현 과정을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.

최근 기존 화석에 대한 CT 스캐너 분석을 통해 지느러미 끝에서 원시적인 손가락과 유사한 뼈 구조가 발견되면서,[21][8] 사지 진화에 대한 기존의 이해를 심화시키는 계기가 되었다. 또한, 폴란드에서 발견된 더 오래된 연대의 사지동물 이동 흔적 화석은[22] ''판데리크티스''가 직접적인 조상이라기보다는 진화 과정에서 살아남은 잔존 생물일 가능성을 제기하며,[23] 어류-사지동물 전환 시기와 과정에 대한 활발한 연구를 촉발했다.[22] ''판데리크티스''의 구체적인 해부학적 특징과 진화적 의미는 아래 하위 항목들에서 자세히 다룬다.

3. 1. 전반적인 특징

''판데리크티스''(Panderichthys)는 몸길이가 1.5m에서 2m 사이였으며,[2] 다른 추정치로는 90cm에서 130cm 정도인 어류이다. 납작하고 주둥이는 좁으며 뒤쪽이 넓은 대형 사지동물형 머리를 가졌다. 대부분의 육기어류의 특징인 두개 내 관절은 두개골 외부 요소에서는 사라졌지만, 뇌상자에는 여전히 남아 있었다. 두개골 지붕과 뺨의 외부 뼈 패턴은 다른 육기어류보다 초기 사지동물의 패턴과 더 유사하다.[1]

''판데리크티스''의 과도기적 특징은 몸의 나머지 부분에서도 뚜렷하게 나타난다. 등지느러미와 뒷지느러미(물고기 지느러미)가 없으며, 꼬리는 다른 육기어류의 꼬리지느러미보다 초기 사지동물의 꼬리와 더 비슷하다. 어깨뼈는 여러 사지동물과 같은 특징을 보이며, 상완골은 다른 육기어류에서 발견되는 것보다 더 길다. 척추는 전체 길이에 걸쳐 골화되어 있으며, 척추뼈는 초기 사지동물의 척추뼈와 유사하다.[1] 반면, 앞 지느러미의 끝부분은 사지동물의 지느러미와 다르며, 지느러미에서 예상할 수 있듯이 수많은 지느러미 줄기(길고 얇은 지느러미뼈)가 있다.

''판데리크티스''는 물고기에서 사지동물로의 진화 과정에서 중간 형태라고 간주될 수 있는 많은 특징을 가지고 있다. 계통 발생학적 위치가 나타내는 것보다 더 진화된 특징과 더 원시적인 특징을 동시에 보여준다. ''판데리크티스''와 ''틱타알릭''(Tiktaalik)의 몸 형태는 물고기에서 사지동물로 전환하는 중요한 단계를 나타내며, 심지어 육지로 기어 나올 수도 있었을 것으로 추정된다.[3]

슐츠(Shultze)와 트루브(Trueb)에 따르면, ''판데리크티스''는 사지동물과 다음과 같은 10가지 특징을 공유한다:[4]

# 두개골 지붕이 물고기 두개골에 비해 평평하다.

# 눈구멍이 더 등쪽에 위치하며 서로 더 가깝게 붙어 있다.

# 외부 콧구멍이 위턱 가장자리에 가깝다.

# 전두골(이마뼈)이 쌍으로 되어 있다.

# 외부 두개 내 관절이 없다.

# 정수리뼈가 눈구멍 사이에 위치하고 눈구멍 뒤의 주요 부분에 위치한다.

# ''P. 롬볼레피스''(P. rhombolepis)에서 비늘뼈는 위턱뼈에 닿는다(표본에 따라 다름).

# 이빨은 복잡한 다중 치형 구조를 가지고 있다.

# 등지느러미와 뒷지느러미 같은 중앙 지느러미가 없다.

# ''판데리크티스''과와 ''익티오스테가''(Ichthyostega)에서 갈비뼈는 신경활에 부착되어 있고 중심체가 있다.

좌우로 짝을 이루는 육질의 지느러미를 가지고 있어, 어류와 사지동물 사이를 연결하는 중요한 존재로 여겨진다. 어류에서 육상 생활을 하는 사지동물로의 진화는 해부학 및 생리학적 관점에서 많은 변화를 필요로 했는데, 특히 다리를 지지하는 사지대의 구조 변화가 중요했다. 상태가 양호한 ''판데리크티스'' 화석은 사지대 구조가 변화해 가는 과정을 명확히 보여주는 귀중하고 중요한 발견이었다.[16]

''판데리크티스'' 화석은 지느러미에서 다리로의 변화가 먼저 가슴지느러미에서 시작되었고, 배지느러미가 뒤늦게 따라왔음을 시사한다. 이는 육상 생활에 적응하면서 몸을 움직이는 역할이 점차 후방의 부속지(가슴지느러미에서 배지느러미로, 결국 앞다리에서 뒷다리로)로 옮겨갔음을 나타낸다. 또한 가슴지느러미의 사지대는 오래된 특징을 유지하고 있어, 사지동물로의 진화 과정을 이해하는 데 좋은 예를 제공한다. ''판데리크티스''의 몸은 얕은 물에서의 생활에 적합한 모습을 하고 있으며, 얕은 물 밑바닥을 꿈틀거리며 움직이고 몸을 지탱할 수 있었던 것으로 보인다.[17]

''판데리크티스''의 폐호흡 능력은 사람을 포함한 육상 척추동물에게 계승되었다. 주목할 만한 점은 머리 꼭대기에 있는 호흡공인데, 몸을 물 밑 진흙에 숨기고 있는 동안에도 이 구멍에 연결된 관을 통해 물을 흡입하여 아가미 호흡을 할 수 있었다. 이 호흡공은 이후 귀로 진화했으며, 관 안에서는 사람의 귓속뼈 중 하나인 등자뼈가 생겨나게 된다.

3. 2. 상완골

''판데리크티스''의 주요 전환 특징 중 하나는 상완골이다. 어류에서 사지동물로 전환하는 과정에서 사지는 움직이기 시작하여, 뒤쪽을 향하던 것에서 몸에 직각으로 위치하게 되었다. 이 변화로 근육 역시 몸에 수직으로 배치되었고, 사지는 앞뒤 및 등배 방향으로 더 많이 움직이게 되었다. 이는 결과적으로 상완골의 모양에 영향을 미쳐, 초기 사지동물은 L자형 상완골을 갖게 되었다.[5]최근 평평하지 않은 형태의 ''판데리크티스'' 상완골이 발견되면서 표본을 훨씬 더 자세하게 분석할 수 있게 되었다. ''판데리크티스''의 상완골은 원시적인 특징과 파생적인 특징을 모두 포함하는 다양한 모습을 보여준다. ''틱타알릭''보다 진화상 기저에 위치하지만, ''판데리크티스''의 상완골은 일부 더 파생된 특징을 가지고 있으며, 전체적으로는 ''틱타알릭''과 매우 유사하다. ''판데리크티스''와 ''틱타알릭'' 모두 다음과 같은 공통점을 가진다:[6]

- 배쪽으로 굽어있는 칼날 모양의 내상과

- 분리된 상위 발목 관절면

- 광배근 돌기

- 전축 마진과 평행한 외상과 돌기

- 등배적으로 평평한 상완골

두 종의 상완골은 거의 L자형이고, 낮은 광배근 돌기, 낮은 내상과, 중간 내상과 관을 가지고 있어 전환 형태(transitional form)로 여겨진다. ''판데리크티스''의 상완골은 요골 관절면이 더 앞쪽(전축 방향)을 향하고 몸통이 더 가늘다는 점에서 ''틱타알릭''의 상완골보다 더 파생된 것으로 간주된다. ''판데리크티스''만의 고유한 특징으로는 내상과가 상위 발목 관절면만큼 튀어나오지 않고, 상완골 능선이 내상과로 이어지지 않는다는 점이 있다.[6]

''판데리크티스'' 상완골 분석 결과는 어류와 같은 유기체에서 사지동물로의 상완골 전환이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 점진적으로 일어났음을 시사한다. 또한 ''판데리크티스''는 이후 나타나는 많은 고유파생형질(autapomorphy)을 이해하는 데 중요한 기준을 제공한다.[6]

''판데리크티스''는 지느러미가 뒤쪽을 향하고 있어 사지의 자세가 수직보다는 수평에 가까웠을 것으로 추정된다. 작용하는 운동 범위는 어깨 관절과 수평을 이루며, 근육은 몸에 직각으로 당겨졌을 것이다. 이러한 구조는 ''판데리크티스''가 물 밖으로 나와 숨을 쉴 때 큰 머리를 지탱하는 데 도움이 되었을 가능성이 있다.[7]

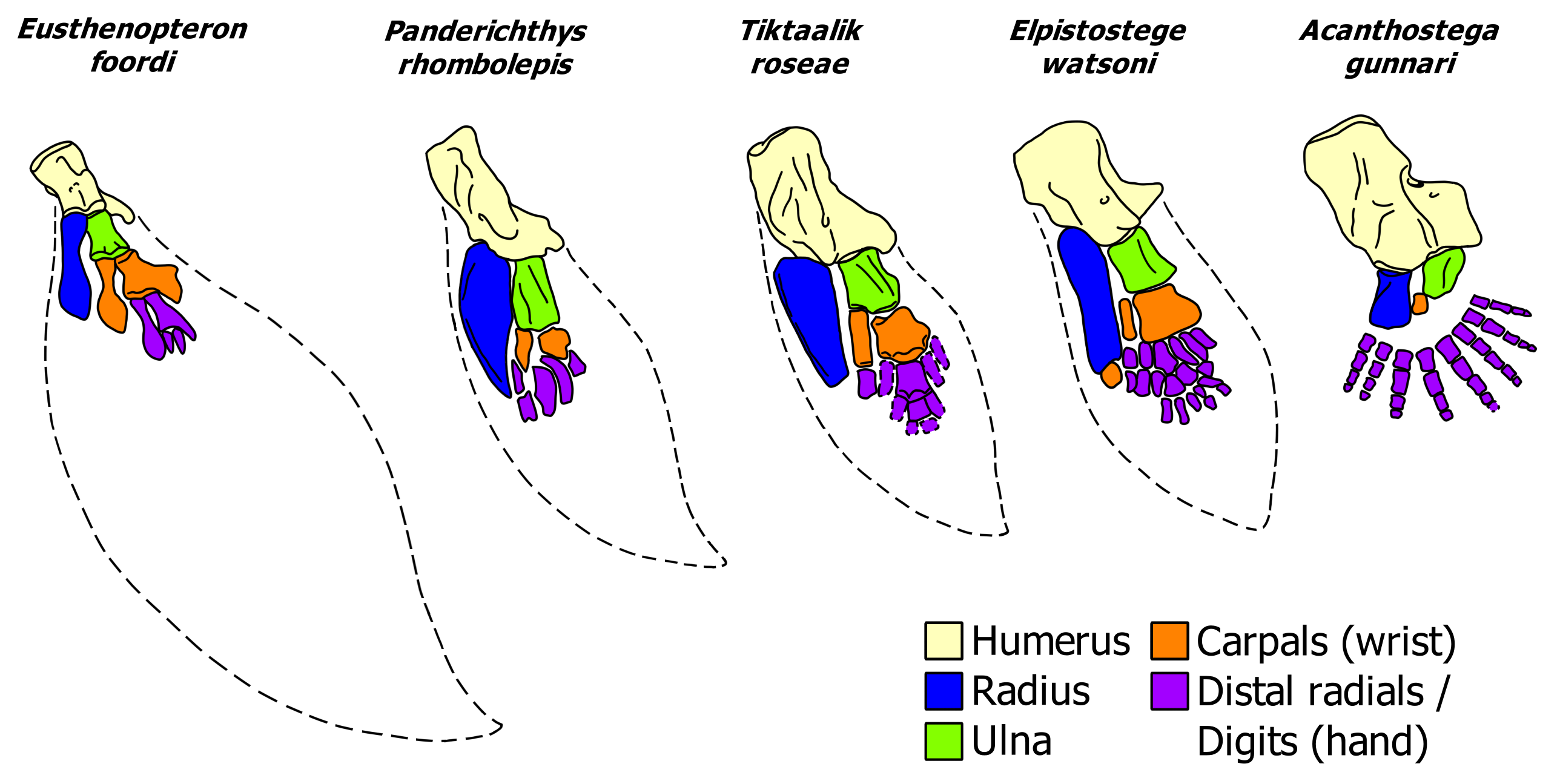

3. 3. 지느러미와 손가락

''판데리크티스''의 중요한 특징 중 하나는 어류의 지느러미에서 네발동물의 다리로 진화하는 과정의 중간 단계를 보여준다는 점이다. 과거에는 손가락과 발가락이 육기어류에는 없는 완전히 새로운 특징으로 여겨졌으나, CT 스캐너를 이용한 연구를 통해 이러한 생각이 바뀌게 되었다.

2008년, 기존의 ''판데리크티스'' 화석을 CT 스캐너로 재조사한 결과, 지느러미 골격 끝부분에서 최소 4개의 뚜렷하게 분화된 방사상의 뼈들이 발견되었다.[21][8][18] 이 뼈들은 손가락과 유사한 형태를 하고 있으며, 비록 관절이 없고 매우 짧지만, 어류의 지느러미와 네발동물의 다리 사이의 중간 형태를 명확히 보여준다.[21][18] CT 스캔은 비늘과 지느러미 줄기 아래에 숨겨져 있던 지느러미 내부 골격을 처음으로 드러냈는데, 여기에는 척골과 연결되는 손목뼈인 척골(ulnare), 두 개의 종말 방사상 뼈, 그리고 척골 측면 능선에 연결된 더 가는 중간골(intermedium)이 포함되어 있었다. 또한, 손가락으로 해석될 수 있는 이 방사상 뼈들의 발견은 손가락이 네발동물에서 완전히 새롭게 나타난 구조라는 기존 가설에 반박하는 증거가 되었다.[9]

''판데리크티스''의 가슴 지느러미는 몸의 앞뒤 방향을 향하고 있어, 몸에서 각도를 이루며 뻗어 있는 네발동물의 다리와는 차이가 있다. 하지만 지느러미 내부의 상완골, 요골, 척골은 네발동물의 해당 뼈들과 유사한 것으로 확인되었다.[9] 특히, ''판데리크티스''는 틱타알릭과 달리 척골이 요골보다 훨씬 길다는 점에서 네발동물과 더 유사한 파생된 특징을 가진다.[9]

''판데리크티스'' 화석은 지느러미에서 다리로의 변화가 가슴지느러미에서 먼저 시작되고, 배지느러미가 그 뒤를 따랐음을 시사한다. 이는 육상 생활에 적응하면서 몸을 움직이는 역할이 점차 뒤쪽 부속지(가슴지느러미에서 배지느러미로, 나아가 앞다리에서 뒷다리로)로 옮겨갔음을 보여준다.[17]

한편, 2010년 폴란드의 해성 조간대 퇴적물에서 ''판데리크티스''의 생존 연대(약 3억 8천만 년 전)보다 더 오래된 3억 9700만 년 전의 것으로 확인된 네발동물의 발자국 화석이 발견되었다는 연구 결과가 네이처에 발표되었다.[22][19] 이 발견은 ''판데리크티스''가 어류에서 네발동물로 진화하는 직접적인 조상이라기보다는, 진화 과정에서 살아남은 잔존 생물("늦은 시대의 생존자")일 가능성을 시사한다.[23][20] 즉, ''판데리크티스''는 어류와 네발동물의 중간 형태 특징을 잘 보여주지만, 그 생존 연대는 실제 전이 과정이 일어난 시기와는 차이가 있을 수 있다는 것이다. 이 발자국 발견으로 인해 어류-네발동물 사이의 전이가 일어난 시기, 생태 및 환경적 배경, 그리고 몸 화석 기록의 완전성에 대해 근본적인 재검토가 필요하게 되었다.[22][19]

3. 4. 골반대 (골반 지느러미)

판데리크티스(Panderichthysla)의 골반대(hip)와 골반 지느러미는 어류에서 사지동물로 진화하는 중간 단계를 보여준다. 어류-사지동물 진화 과정에서 골반대는 장골, 골반대의 측면 중간 복측 접촉, 장골 및 천골 늑골이 발달하면서 점차 체중을 지지하는 구조로 변화했다. 또한 대퇴골과 상완골은 더 길어졌고, 요골/척골과 경골/비골의 길이는 서로 더욱 비슷해졌다.

일반적으로 판데리크티스의 골반대는 가슴대보다 더 원시적인 형태를 띤다. 판데리크티스의 상완골은 비교적 중간적인 형태를 보이지만, 대퇴골은 비골과의 길이 비율이나 내전 날개와 능선이 없다는 점에서 더 원시적인 특징을 가진다. 이러한 구조적 특징 때문에 판데리크티스는 작은 골반 지느러미, 체중을 지탱하지 못하는 골반대, 뒤쪽을 향하는 비구(관골구), 제한적인 무릎 및 팔꿈치 굴곡 능력 등을 가졌다. 따라서 사지동물처럼 뒷다리를 이용해 몸을 추진하는 방식의 이동은 어려웠을 것으로 추정된다.[10] 대신, 몸을 좌우로 굴곡하면서 앞으로 나아갈 때 가슴지느러미 중 하나를 이용해 몸을 고정했을 가능성이 제기된다.[10]

판데리크티스 화석은 지느러미에서 다리로의 변화가 먼저 가슴지느러미에서 시작되었고, 이후 배지느러미(골반 지느러미)가 뒤따랐음을 시사한다.[16] 이는 육상 생활에 적응하면서 몸을 움직이는 역할이 점차 뒤쪽 부속지(가슴지느러미에서 배지느러미로, 나아가 앞다리에서 뒷다리로)로 옮겨갔음을 나타낸다.[17]

3. 5. 두개골

''판데리크티스''는 납작하고 주둥이는 좁으며 뒤쪽이 넓은 대형 사지동물형 머리를 가지고 있다.[2] 대부분의 육기어류의 특징인 두개 내 관절은 두개골의 외부 요소에서는 사라졌지만, 뇌상자에는 여전히 존재한다. 두개골 지붕과 뺨의 외부 뼈 패턴은 다른 육기어류보다 초기 사지동물의 패턴과 더 유사하다.[1]

슐츠(Shultze)와 트루브(Trueb)에 따르면, ''판데리크티스''는 사지동물과 다음과 같은 두개골 관련 특징들을 공유한다.[4]

''판데리크티스''의 뇌상자는 물고기에서 사지동물로의 진화 과정에서 중요한 중간 단계를 보여준다. 외부에서 볼 때 ''판데리크티스''는 사지동물과 유사한 머리를 가지고 있지만, 실제로는 물고기의 특징인 두개 내 관절을 유지하고 있다. 또한 ''판데리크티스''는 경골어류인 ''유스테노프테론''과 유사한 설골과 기저익상돌기(basipterygoid processes) 같은 여러 특징을 공유한다. 머리 모양은 사지동물과 비슷하지만, 사지동물의 두개골에는 없는 측면 교련(lateral commissure), 경정맥구(jugular groove), 기저 두개창(basicranial fenestra), 궁판(arcual plate), 그리고 두개 내 관절이 ''판데리크티스''에는 모두 존재한다. 이는 최초의 육기어류 이후 뇌상자 구조에는 큰 변화가 없었으며, 대신 두개골 형태만 변화했음을 의미한다. 이는 어류-사지동물 전환 동안 뇌상자의 진화가 매우 빨랐으며, 골반대의 진화와 같은 시기에 일어났음을 시사한다. 전반적으로 ''판데리크티스''는 뇌상자 구조가 머리의 사지동물 같은 외형을 만들어낸 외부 두개골 형태보다 훨씬 느리게 진화했음을 보여준다.[11]

하악(아래턱) 및 치열과 관련하여, 하악은 총기어류와 유사하며, 이빨을 지닌 치골(dentary), 4개의 내치골(intradentaries), 설측 전관절골(prearticular), 3개의 관상골(coronoids), 그리고 등쪽의 교합판(adsymphsial plate)으로 구성된다. 이빨은 다중 치형(polyplocodont) 구조를 가진다.[4]

머리 꼭대기에는 호흡공이 있어, 몸을 물 밑 진흙에 숨기고 있는 동안에도 이 구멍에 연결된 관을 통해 물을 흡입하여 아가미 호흡을 할 수 있었다. 이 구멍은 이후 귀로 진화했으며, 관 안에서는 사람의 귓속뼈 중 하나인 등골이 생겨나게 된다.

3. 6. 하악 및 치열

''판데리크티스''의 아래턱뼈(하악)는 총기어류와 비슷한 구조를 가진다. 이 아래턱뼈는 이빨이 나 있는 치골(dentaryeng), 4개의 내치골(intradentarieseng), 혀 쪽에 위치한 전관절골(prearticulareng), 3개의 관상골(coronoidseng), 그리고 등쪽에 있는 교합판(adsymphsial plateeng)으로 이루어져 있다. 또한, 이빨은 여러 줄로 복잡하게 배열된 다열치성(polyplocodonteng) 구조를 보인다.[4]4. 고생물학

최근 기존의 판데리크티스 화석을 CT 스캐너를 이용하여 다시 조사한 결과[21], 지느러미의 골격 구조 끝 부분에서 뚜렷하게 분화된 방사상의 뼈들이 발견되었다. 이 뼈들은 손가락과 유사한 형태를 가지지만, 관절이 없고 매우 짧다. 이는 어류의 지느러미와 네발동물 사이의 중간 형태를 보여주는 중요한 특징으로 여겨진다.

그러나 2010년 과학 저널 ''네이처''에 발표된 연구에 따르면, 폴란드의 해성 조간대 퇴적물에서 약 3억 9700만 년 전의 것으로 연대가 확정된, 잘 보존된 네발동물의 이동 흔적이 발견되었다.[22] 이는 판데리크티스가 살았던 시기보다 더 오래된 것이다. 따라서 판데리크티스는 어류와 같은 생물에서 네발동물로 진화하는 중간 단계의 특징을 보여주지만, 직접적인 조상 계통이라기보다는 당시까지 살아남은 잔존 생물일 가능성이 제기되었다.[23] 이 이동 흔적의 발견은 어류에서 네발동물로의 전이가 일어난 시기, 생태 및 환경적 배경, 그리고 기존 몸 화석 기록의 완전성에 대해 근본적인 재검토를 요구하게 만들었다.[22]

4. 1. 호흡

어류와 사지형류 사이의 진화적 중간 단계에 있는 ''판데리크티스''는 공기를 호흡할 수 있는 능력을 갖추고 있었다. 초기 육기어류에서 최초의 사지형류로 변화하면서 분기공실(spiracular chamber)의 크기가 커지고 외부로 열리는 구멍도 증가했다. ''유스테노테론''과 비교했을 때, ''판데리크티스''의 분기공실은 상당히 확장되었으며, 설골(hyomandibula)은 다른 어류보다 짧아졌고, 아가미 덮개 역시 다른 골표린목(osteolepiform) 어류에 비해 짧았다.[14]

또한 ''판데리크티스''는 단일 외부 비공(nostril)과 입천장 뒤쪽에 위치한 후비공(choana)을 가지고 있었다. 초기 골표린목 어류와 달리, 이 구개 후비공은 더 길어졌고 비후비공판(nasochoanal plate)은 좁아졌다. 확장된 분기공실과 함께 이러한 특징들은 ''판데리크티스''가 어류에서 사지형류로 진화하는 과정의 과도기적 단계를 보여주는 것으로 여겨진다.[4] ''판데리크티스''와 같은 육기어류는 최소한 가끔씩 공기를 호흡하는 동물로 간주될 수 있으며, 공기 호흡이 점차 보편화되던 시기의 중간 형태를 나타낸다.[14]

''판데리크티스''의 폐호흡 능력은 이후 사람을 포함한 육상 척추동물에게 계승되었다. 특히 주목할 만한 특징은 머리 꼭대기에 있는 호흡공이다. 이 구멍을 통해 ''판데리크티스''는 몸을 물 밑 진흙에 숨긴 상태에서도 물을 빨아들여 아가미 호흡을 할 수 있었다. 이 호흡공은 시간이 지나면서 귀의 일부로 진화했으며, 호흡공과 연결된 관 내부에서는 사람의 귓속뼈 중 하나인 등골(stapes)이 형성되었다.

4. 2. 서식 환경

''판데리크티스''는 후기 데본기 (프라니안)에 현재의 라트비아 로데 지역에서 서식했다.[14] 이 지역은 당시 연안 해양 환경으로, 얕고 부유물이 많은 물이었을 것으로 추정된다.[14] 과거에는 이 지역의 퇴적 환경이 잔잔한 담수 분지라고 여겨졌으나, 이후 연구를 통해 얕은 조수 갯벌이나 기수 환경이었던 것으로 밝혀졌다.[15] ''판데리크티스'' 화석이 발견된 로데 지층은 미세 입자 사암과 점토, 미세하게 분산된 점토로 구성되어 있으며, 혐기성 환경의 퇴적물에 빠르게 묻힌 덕분에 화석 보존 상태가 매우 양호하다.[15]''판데리크티스''는 당시 생태계에서 큰 포식자였을 것으로 추정되며, 쌍시류, 작은 육기어류, 그리고 ''라트비우스'' 등을 먹이로 삼았을 것으로 보인다.[15] 로데 지층에서는 ''판데리크티스'' 외에도 다양한 후기 데본기 척추동물이 함께 발견되어 당시의 풍부한 생물 다양성을 엿볼 수 있다.

판데리크티스가 살았던 프라니안 시기에는 대기 중 산소 농도가 감소하고 식물이 증가하는 환경 변화가 있었다.[14] 산소는 공기보다 물에 훨씬 적게 녹기 때문에, 대기 중 산소 감소는 수중 산소 농도를 크게 떨어뜨렸을 것이다. 이러한 환경 변화는 공기 호흡 능력을 갖춘 수생 동물에게 생존에 유리하게 작용했을 것이다.[14] ''판데리크티스''는 튼튼한 가슴 지느러미를 이용해 얕은 물에서 머리를 받치고 숨을 쉴 수 있었으며[14][17], 머리 꼭대기에 있는 확대된 숨구멍(나선공실)은 공기를 직접 호흡하는 데 사용되었을 가능성을 시사한다.[14] 또한, 몸을 물 밑 진흙에 숨긴 상태에서도 이 숨구멍을 통해 물을 빨아들여 아가미 호흡을 유지했을 것으로 보인다. 판데리크티스의 몸 구조는 얕은 물 생활에 적합하여, 물 밑바닥을 이동하며 몸을 지탱할 수 있었던 것으로 보인다.[17]

한편, 2010년 폴란드에서 판데리크티스보다 더 오래된 약 3억 9700만 년 전의 네발동물 발자국 화석이 발견되면서[22], 판데리크티스가 네발동물로 직접 이어지는 계통이 아니라, 진화 과정에서 살아남은 잔존 생물일 가능성이 제기되었다.[23] 이 발견은 어류에서 네발동물로 전환된 시기와 환경적 배경에 대한 기존의 이해를 재검토하게 만들었다.[22]

5. 분류

2010년 1월, 학술지 네이처는 약 3억 9700만 년 전 폴란드 해양 조간대 퇴적층에서 보존 상태가 좋은 "확실하게 연대 측정된" 사지형어류 발자국 화석을 보고했다.[12] 이 발자국 화석은 엘피스토스테가류가 살았던 시기에, 라우라시아 남부 해안의 완전히 해양적인 조간대 또는 석호 지역에서 2m 길이의 사지형어류 그룹이 살았음을 시사한다.

이는 ''판데리크티스''가 물고기 형태의 생물에서 육상 척추동물로 전환되는 과정의 직접적인 과도기적 화석이 아닐 수도 있음을 의미한다. 즉, ''판데리크티스''는 사지형어류로의 전환 동안 진화한 특징을 보이지만, 그 연대가 실제 전환 시기를 반영하지 않는 "늦게까지 살아남은 유물"일 수 있다는 것이다.[13] 이 발자국은 "물고기-사지형어류 전환의 시기, 생태 및 환경 설정, 그리고 몸 화석 기록의 완전성에 대한 근본적인 재평가를 강요한다."[12]

참조

[1]

웹사이트

Panderichthys spp.

http://www.devoniant[...]

2015-02-21

[2]

서적

Fossil vertebrates of Russia and adjacent countries. Agnathans and early fisches. The reference book for palaeontologists and geologists

https://www.geokniga[...]

GEOS

[3]

논문

Palaeontology: a firm step from water to land

2006

[4]

서적

Origins of the higher groups of tetrapods: controversy and consensus

Cornell University Press

1991

[5]

논문

The early evolution of the tetrapod humerus

2004

[6]

논문

The humerus of Panderichthys in three dimensions and its significance in the context of the fish–tetrapod transition

2009

[7]

논문

From fins to fingers

2004

[8]

웹사이트

Daily Telegraph | Breaking News and Headlines from Sydney and News South Wales | Daily Telegraph

http://www.news.com.[...]

[9]

간행물

The pectoral fin of Panderichthys and the origin of digits

https://www.nature.c[...]

2008-12

[10]

논문

The pelvic fin and girdle of Panderichthys and the origin of tetrapod locomotion

2005

[11]

논문

Rapid braincase evolution between Panderichthys and the earliest tetrapods

1996

[12]

뉴스

Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland

http://nature.com/na[...]

2010-01-07

[13]

뉴스

Four feet in the past: trackways pre-date earliest body fossils

[14]

논문

Devonian climate change, breathing, and the origin of the tetrapod stem group

2007

[15]

문서

Paleoecology and juvenile individuals of the Devonian ''Placoderm'' and ''Acanthodian'' fishes from Lode site, Latvia

University of Latvia

2011

[16]

FishBase_species

[17]

뉴스

The pelvic fin and girdle of Panderichthys and the origin of tetrapod locomotion

http://www.nature.co[...]

[18]

URL

http://www.news.com.[...]

[19]

뉴스

Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland

http://nature.com/na[...]

2010-01-07

[20]

뉴스

Four feet in the past: trackways pre-date earliest body fossils

[21]

웹인용

Fingers and toes evolved from fins say scientists

http://www.news.com.[...]

2008-09-22

[22]

뉴스

Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland

http://nature.com/na[...]

2010-01-07

[23]

뉴스

Four feet in the past: trackways pre-date earliest body fossils

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com