사농공상

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

사농공상은 중국에서 기원한 사회 계급 분류로, 학자(士), 농민(農), 장인(工), 상인(商)의 네 가지 직업군을 의미한다. 이 제도는 사회적 계층과 역할을 나타냈으며, 각 직업군은 사회에 대한 경제적 유용성에 따라 정렬되었다. 사농공상은 중국뿐 아니라 한국, 일본 등 동아시아 여러 국가에 영향을 미쳤으며, 각 나라의 역사적, 사회적 맥락에 따라 다르게 적용되었다. 한국에서는 조선 시대 신분 제도의 한 축을 이루었으며, 일본에서는 사무라이, 농민, 장인, 상인으로 직업군을 구분하는 데 영향을 미쳤다. 현대 사회에서는 직업에 대한 가치관과 차별 문제와 관련하여 논의되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 신분 제도 - 노예제

노예제는 한 사람이 타인에게 소유되어 재산처럼 취급받으며 의지에 반해 노동을 강요당하고 보수 없이 사회적 이동이 제한되는 제도로, 고대부터 널리 존재했으나 18세기 이후 폐지 운동으로 대부분 국가에서 금지되었지만 현대에도 다양한 형태로 남아있다. - 신분 제도 - 귀족정

귀족정은 '최고의 사람들에 의한 통치'를 의미하며, 고대 그리스 폴리스에서 소수 특권 계급이 정치를 지배하는 체제였으나, 현대에는 과두정이나 금권 정치와 유사하게 세습적 특권 계층의 지배를 의미하며, 역사적 영향력 감소 후 한국에서는 부정적 인식과 사회적 불평등 문제와 연관되어 비판적으로 인식된다. - 에도 시대 - 폐번치현

폐번치현은 메이지 유신 이후 일본이 봉건적인 번 제도를 해체하고 현 제도를 도입하여 중앙 집권화와 재정 안정을 목표로 실시한 개혁으로, 1871년 칙령을 통해 260여 개의 번을 3부 302현으로 개편하고 중앙 정부에서 파견된 현령을 임명하여 현재 일본 행정 구역 체계의 기반이 되었다. - 에도 시대 - 사가번

사가번은 히젠국을 지배하며 사가성을 번청으로 둔 번으로, 나베시마 나오시게가 실권을 장악한 후 성립되었고, 에도 시대 나가사키 경비 부담 대신 산킨코타이 단축 특혜를 받았으며, 막말에는 나베시마 나오마사의 주도로 근대화를 추진, 메이지 유신에는 삿초토히로서 중요한 역할을 수행하고 많은 인재를 배출했다.

| 사농공상 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 명칭 | 사농공상 (士農工商) |

| 로마자 표기 | Sa nong gong sang |

| 영어 명칭 | Four occupations |

| 일본어 명칭 | 시노코쇼 (士農工商, Shinōkōshō) |

| 정의 | |

| 설명 | 선비, 농민, 장인, 상인의 순서로 사회 구성원을 분류하는 전통적인 직업 구분이다. |

| 기원 | 중국 |

| 역사적 맥락 | |

| 비판적 시각 | |

| 현대적 관점 | |

2. 중국의 사농공상

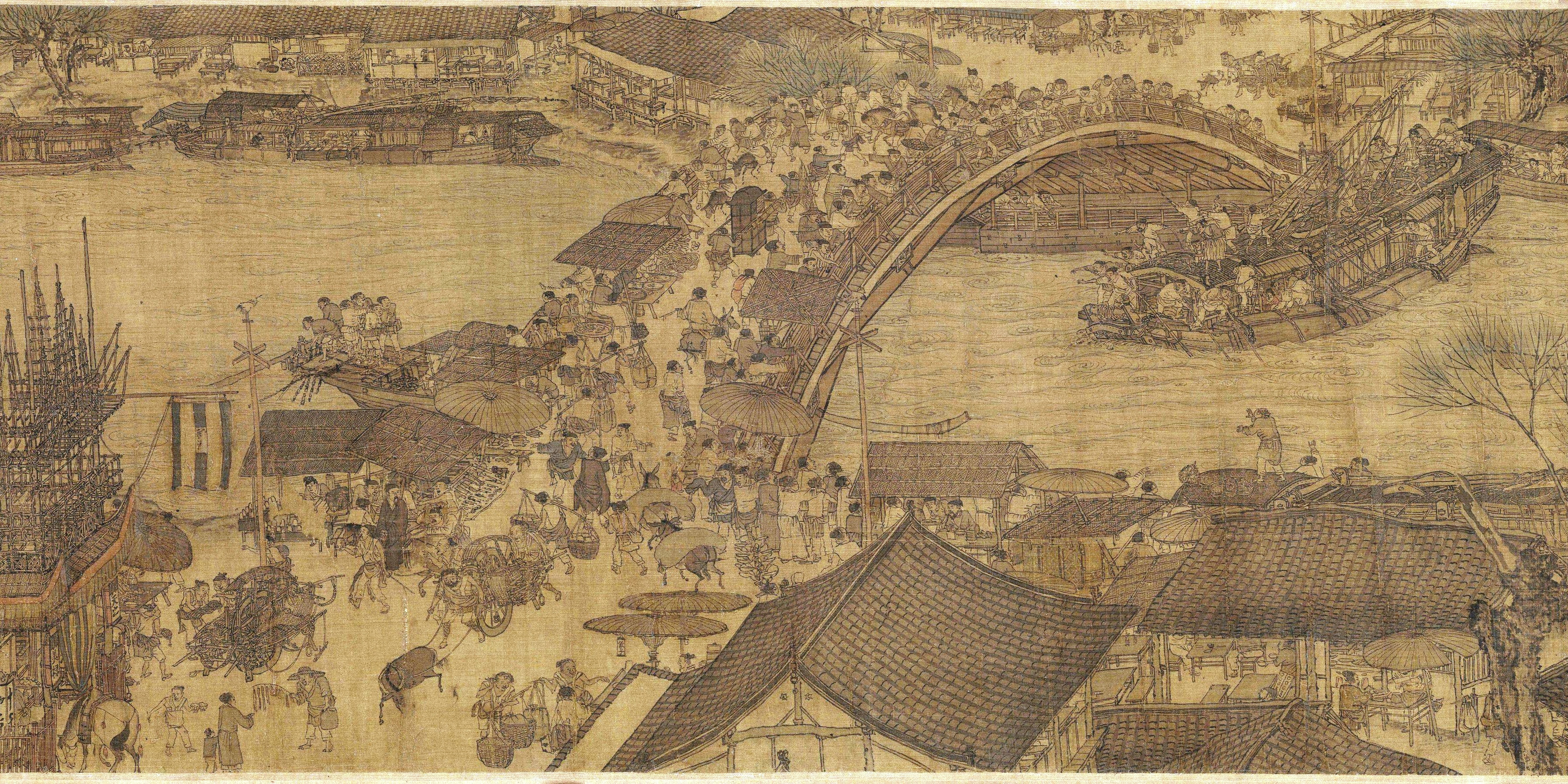

중국은 춘추전국 시대부터 백성을 사(士, 학자·관료), 농(農, 농민), 공(工, 장인), 상(商, 상인)의 네 가지 직업 집단으로 나누어 인식하는 사농공상(四農工商) 개념을 사용했다.[8] 이는 단순히 직업을 분류하는 것을 넘어, 사회 구성원을 바라보는 유교적 가치관과 경제적 기여도에 대한 인식이 반영된 개념이었다.[12] 일반적으로 학문과 통치를 담당하는 '사'를 가장 중요하게 여겼고, 식량 생산을 책임지는 '농', 물건을 만드는 '공', 그리고 유통을 담당하는 '상' 순서로 여겨졌으나, 시대나 문헌에 따라 순서가 달라지기도 했다.[10][5]

이 네 가지 주요 직업 집단 외에도 예능인, 매춘부 등 특정 직업에 종사하며 사회적으로 낮은 대우를 받던 '천민'(賤民|jiànmín중국어)과 같은 계층이 존재했다.[13] 사농공상 분류는 유럽의 봉건제와는 달리 엄격한 세습 제도는 아니었으며, 이론적으로는 개인의 능력이나 환경 변화에 따라 다른 계층으로 이동하는 것이 가능했다.[1][14][13] 예를 들어, 누구나 과거 시험을 통해 관료('사')가 될 수 있는 길이 열려 있었다.[13]

2. 1. 기원과 개념

사농공상(士農工商)은 고대 중국에서 백성을 분류하던 방식으로, 춘추 전국 시대에 그 개념이 나타나기 시작했다. 사(士, 학자 또는 관료), 농(農, 농민), 공(工, 장인), 상(商, 상인)의 네 가지 직업 집단을 가리키며, 때로는 이들을 합쳐 모든 백성, 즉 '민(民) 전체'를 의미하기도 했다. 예를 들어 『관자』에는 "사농공상 사민(士農工商四民)은 나라의 귀한 백성이다"라는 기록이 있다.

기원문헌상으로는 전국 시대(기원전 403–221년)에 처음 사용된 것으로 보이나,[8] 후한 시대의 역사가 반고(32–92년)는 그의 저서 『한서』에서 이 분류가 서주 시대(기원전 1050–771년 경)에 이미 존재했다고 주장했다.[8] 그러나 오늘날에는 반고가 이해했던 형태의 사농공상 분류는 기원전 2세기에 이르러서야 확립된 것으로 본다.[8]

반고는 『한서』 식화지(食貨志) 상에서 "사농공상, 사민에게 업이 있다(士農工商、四民有業)"라고 기록하며 각 집단의 역할을 다음과 같이 설명했다.

학자, 농부, 장인, 상인; 네 계층은 각각의 직업을 가지고 있었다. 관직에 오르기 위해 공부하는 사람들을 ''사''(士, 학자)라고 불렀다. 토지를 경작하고 곡물을 증식하는 사람들을 ''농''(農, 농부)이라고 불렀다. 기술(巧, 솜씨)을 발휘하여 도구를 만드는 사람들을 ''공''(工, 장인)이라고 불렀다. 귀중한 물품을 운송하고 상품을 판매하는 사람들을 ''상''(商, 상인)이라고 불렀다.[9]

순서와 의미사농공상의 순서는 항상 고정된 것은 아니었다. 주례는 상인을 농부보다 먼저 두었고,[10] 한나라 시대의 『공양전』은 상인을 학자 다음으로 두었으며, 전국 시대의 『순자』는 농부를 학자보다 먼저 두었다.[5] 『설원』에서는 네 직업 간의 평등 이상을 강조하는 언급도 있다.[11]

일반적으로 받아들여지는 '사농공상' 순서는 사회와 국가에 대한 경제적 기여도와 유교적 가치관에 따라 정해진 것으로 해석된다. 정신 노동을 하는 '사'가 가장 위에 놓였고, 식량 생산의 근간인 '농'이 그 다음, 물건을 만드는 '공', 그리고 직접 생산하지 않고 유통을 통해 이익을 얻는 '상'이 가장 마지막에 배치되었다. 상인의 경우, 과도한 부의 축적이나 가격 변동 유발 등이 사회 질서를 해칠 수 있다는 부정적 인식도 작용했다.[12] 이러한 인식은 토지에 기반하지 않고 이윤을 추구하는 상공업자들의 경제력이 지배 계급을 위협하고, 농민들이 농업을 기피하여 식량 생산 감소와 기근으로 이어져 사회 질서가 붕괴될 수 있다는 우려에서 비롯되었다.

이 네 계층 아래에는 예능인, 매춘부 등 특정 직업에 종사하며 사회적으로 차별받던 '천민'(賤民|jiànmín중국어) 계층이 존재했다.[13]

사회적 특징사농공상은 유럽의 봉건제와 달리 세습적인 신분 제도가 아니었다.[1][14] 이론적으로는 개인의 능력과 노력에 따라 계층 이동이 가능했으며, 예를 들어 장인의 아들이 상인이 되거나, 누구나 과거 시험을 통해 관료('사')가 될 수 있었다.[13]

캘리포니아 대학교 산타바바라 캠퍼스의 앤서니 J. 바르비에리-로우 교수는 사농공상 분류가 실제 정부 정책에 큰 영향을 미치지 않은 수사적 표현일 수 있다고 보면서도,[8] 진나라나 한나라 시기 일부 법률에서는 이들 집단을 법적 특권에서 차등을 두는 별개의 단위로 취급하기도 했다고 지적한다.[8]

후대의 인식 변화 (일본의 사례)근세 일본에서는 '사(士)'가 무사를 의미하는 것으로 받아들여졌고, 근대 이후 '사농공상'은 엄격한 신분 제도와 상하 관계를 나타내는 용어로 오해되기도 했다. 그러나 1990년대 이후 연구를 통해 일본 근세 사회에 사농공상이라는 고정된 신분 제도는 실재하지 않았다는 것이 밝혀졌으며,[187] 2000년대 들어 일본 교과서에서도 이러한 설명은 수정되었다.[188][181]

2. 2. 시대별 변화

중국에서 백성을 사(士, 학자), 농(農, 농민), 공(工, 장인), 상(商, 상인)의 네 계층으로 분류하는 사농공상 개념은 춘추전국 시대에 등장했지만, 각 계층의 역할과 위상은 시대에 따라 크게 변화했다.

=== 사(士) 계급의 변화 ===

고대 상 왕조부터 초기 전국 시대까지 사(士)는 본래 중국 귀족보다 낮은 계층의 귀족 가문 출신 기사 계급이었다.[16] 이들은 전차를 타고 전투를 지휘하며 문관 역할도 겸했다.[16] 청동 기술을 바탕으로 성장한 사는 점차 전차 궁수로 활동하며 복합궁, 검, 갑옷 등으로 무장했다.[17] 당시 사 계급에게는 엄격한 기사도 규범이 존재했다.[17][18][19]

전국 시대에 들어 기병과 석궁병 중심의 보병 부대가 중요해지면서 사의 군사적 역할은 줄어들었다.[20] 대신 제자백가가 등장하며 학문과 사상이 중요해지자, 사는 무예보다는 학식, 행정 능력, 윤리 등을 통해 명성을 얻는 지식인 계층으로 변모했다.[21][22]

진(秦)나라에서는 상앙의 개혁을 통해 법가 사상이 도입되면서 귀족의 힘이 약화되고, 능력에 따라 관료를 등용하는 실력주의가 강조되었다. 이는 사 계급이 전사 귀족에서 실력 중심의 관료로 변화하는 중요한 계기가 되었다.[23][24][25] 진나라의 중앙집권적 관료제는 이후 왕조들의 통치 모델이 되었다.[23][24][25]

한(漢)나라 시대에는 유교가 통치 이념으로 자리 잡으면서 과거의 초기 형태인 시험을 통한 관료 선발 방식이 도입되었다. 문제 때 처음 시험 제도가 시행되었고,[26][27][28][29] 무제는 유교 경전 시험을 통해 관료를 뽑는 국자감을 설립하고, 추천 제도인 효렴을 통해 인재를 등용했다.[26][27][28][29]

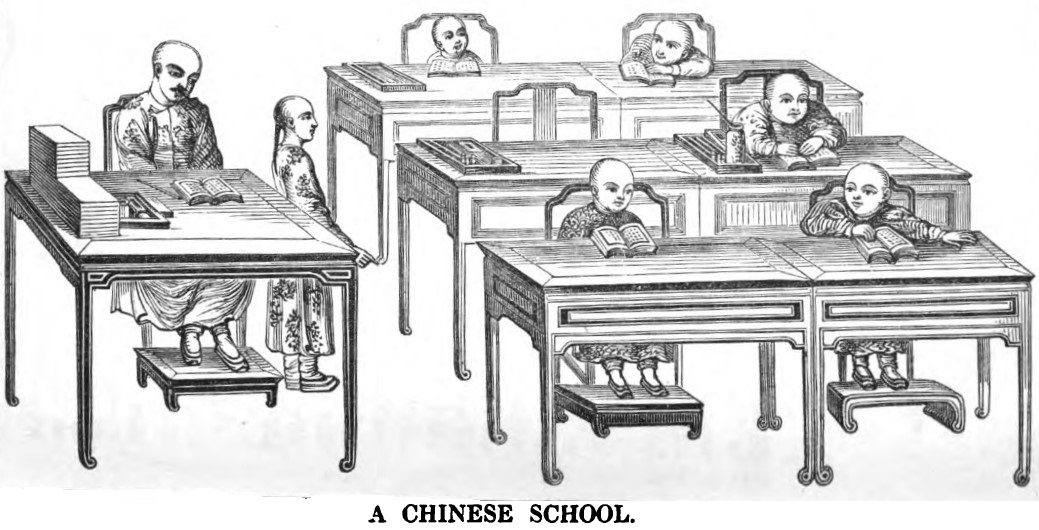

수(隋)나라와 당(唐)나라 시대에는 과거 제도가 본격적으로 시행되기 시작했지만, 여전히 추천에 의한 임용도 중요하게 작용했다.[30] 송(宋)나라 시대에 이르러 과거 시험을 통한 관료 선발이 크게 확대되고 정착하면서, 사 계급은 귀족적 성격이 약화되고 전문 관료 집단인 사대부로 자리 잡았다.[30][39] 이들 사대부 관료는 행정과 사법 업무 외에도 학교, 병원, 양로원 등 공공 서비스 제공에도 기여했다.[31][32][33] 심괄, 소송과 같은 학자들은 과학, 수학 등 다양한 분야에서 업적을 남겼고,[34] 구양수, 증공 등은 금석학, 고고학 등의 분야를 개척했다.[35][36]

11세기부터 13세기 사이 과거 응시자 수는 급증하여 왕조 말기에는 3만 명에서 40만 명으로 증가했다.[38] 목판 인쇄와 활자의 발달은 지식 보급을 촉진하여 더 많은 사람이 과거에 응시할 수 있게 했다.[39][40] 관직 수는 한정되어 있었기에, 시험에 합격했으나 관직에 임명되지 못한 선비들은 지역 사회에서 공공사업 자금 지원, 사립학교 운영, 세금 징수 보조, 지역 지리지 편찬 등 중요한 역할을 수행했다.[41][42][43][44]

=== 농(農) 계급의 변화 ===

농업은 신석기 시대부터 중국 문명의 근간이었으며, 농민이 생산하는 식량은 사회를 유지하는 기반이었다. 토지에 부과되는 세금은 국가 재정의 중요한 부분을 차지했기에 농민은 사회의 중요한 구성원으로 여겨졌다.[45] 사(士) 계급의 가문들도 토지를 소유하고 농업 생산에 관여하는 경우가 많았다.[45]

고대 주나라부터 전국 시대 말까지는 토지를 9개 구획으로 나누어 공동 경작과 사적 경작을 병행하는 정전제(井田制)가 시행되었다. 그러나 경제적으로 유지되기 어려워지면서 점차 사유 토지 소유 제도로 전환되었고, 이는 진(秦)나라의 상앙에 의해 공식화되었다.[46]

서기 485년부터 763년까지는 균전제(均田制)가 시행되어 국가가 농민에게 토지를 균등하게 분배했다.[47][48][49] 그러나 8세기 이후 정부의 통제력이 약화되면서 토지는 다시 개인 소유로 돌아갔다.

송나라 시대 농민들은 농업 외에도 술, 숯, 종이, 직물 등 소규모 상품 생산에 종사하기도 했다.[50] 명나라 시대에는 농업과 수공업의 경계가 모호해져, 장인이 농번기에 농사를 짓거나 농민이 농한기에 도시에서 일거리를 찾는 경우가 많아졌다.[51] 도시 주변이나 성벽 안에 농경지가 위치하는 등 도시와 농촌의 구분도 약화되었다.[51]

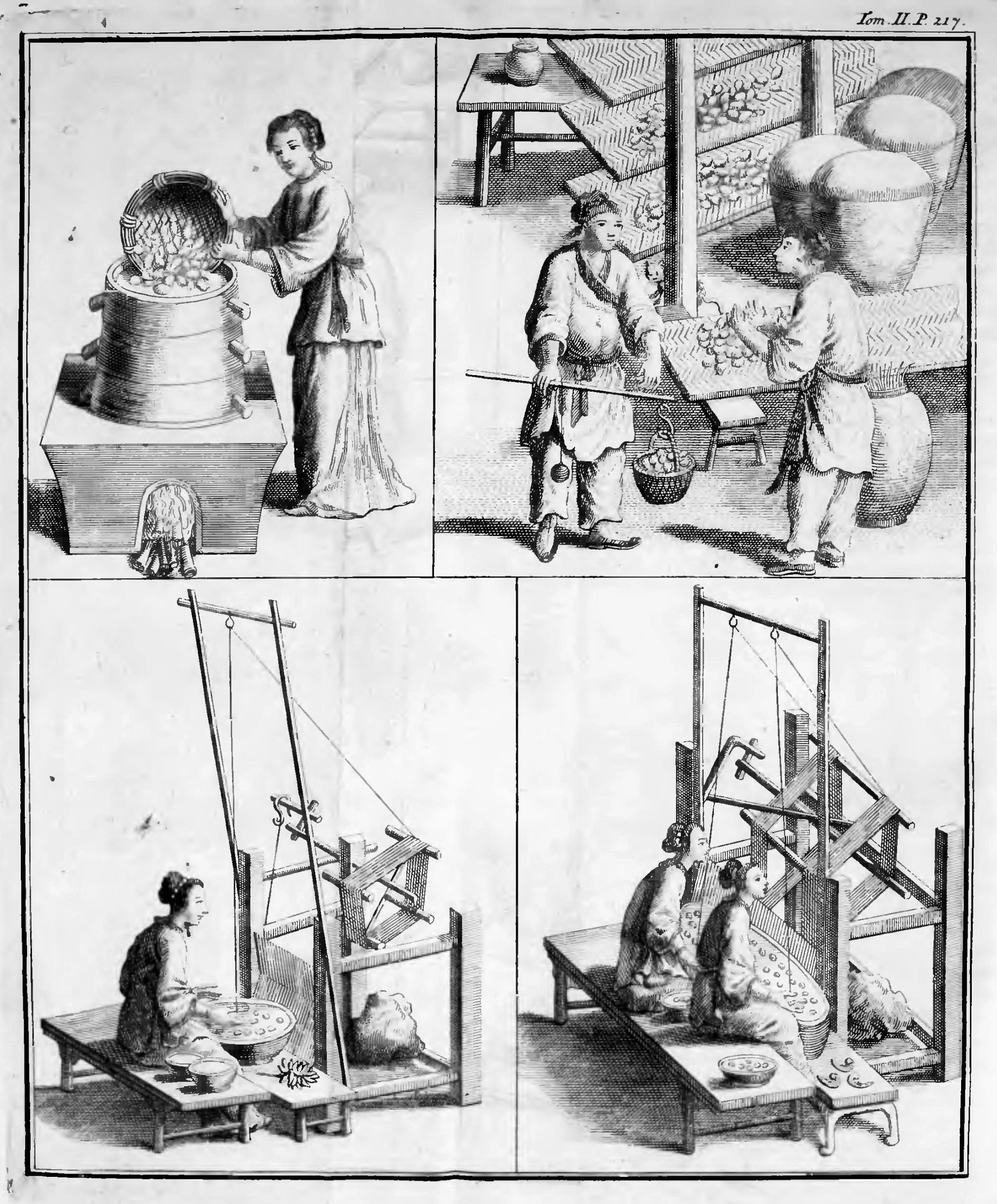

=== 공(工) 계급의 변화 ===

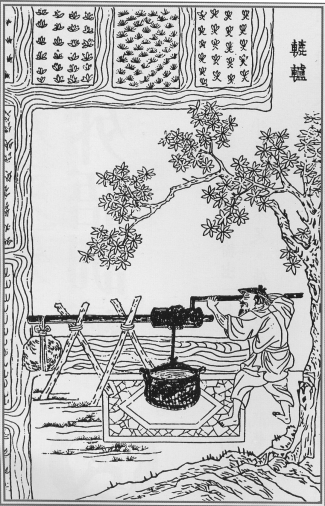

장인과 기술자를 의미하는 공(工) 계급은 사회에 필요한 물품을 생산한다는 점에서 농민과 유사한 역할을 했다. 비록 토지를 소유하지 않아 세금 기여도는 낮았지만, 이론적으로는 상인보다 존경받는 위치에 있었다. 기술은 주로 구전을 통해 전수되었으나, 건축과 같은 분야에서는 문헌 기록이나 그림으로 남겨지기도 했다.[52]

장인들은 정부에 고용되거나 개인적으로 활동했다. 성공한 장인들은 견습생을 고용하여 소규모 공방을 운영하고, 생산품을 직접 판매하기도 했으며, 길드를 형성하기도 했다.[53]

명나라 말기와 청나라 초에는 방직, 제지 등 여러 산업에서 임금 노동이 증가하는 경향이 나타났다.[54][55] 소규모 작업장들이 협력하여 대량 생산을 이루기도 했다.[54] 건축 분야에서는 이걸과 같이 뛰어난 기술자들이 명성을 얻었으며, 그의 저서 ''영조법식''은 정부의 후원으로 출판되어 장인들에게 널리 보급되었다.[56][57]

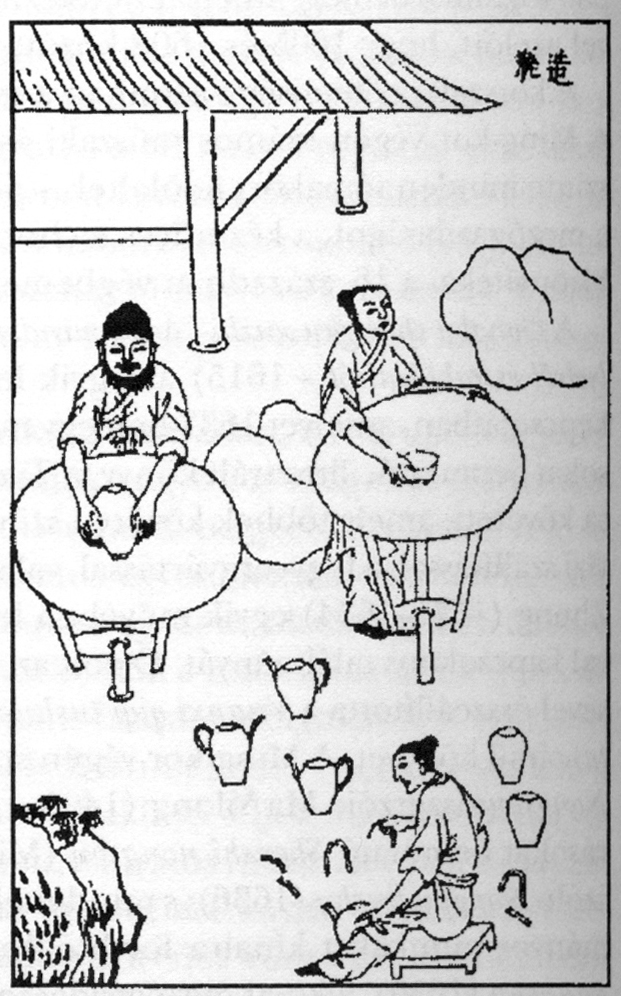

명나라 말기 도자기 산업은 크게 발달하여 경제 성장에 기여했다.[58] 청나라 황제들은 도자기 수출을 장려하고 사적인 해상 무역을 허용하여 산업 발전을 지원했다.[59] 특히 유럽 시장을 겨냥한 중국 수출 도자기는 인기 있는 교역품이었다.[60][61][62] 비단 산업 역시 중요한 부분을 차지했는데, 초기에는 주로 여성이 담당했지만[63] 송나라 이후로는 대규모 공장 생산과 상업적 누에치기를 통해 산업화되었다.[64] 18세기에는 유럽의 방적 시스템과 유사한 형태의 생산 조직이 나타나기도 했다.[65]

=== 상(商) 계급의 변화 ===

고대 중국에서 상인은 물품 유통에 중요한 역할을 담당했다. 전설적인 순 임금이나 춘추 시대의 명재상 관중도 상인 출신이었다고 전해진다.[10]

그러나 중국 제국 시대 전반에 걸쳐 상인은 사농공상 네 계층 중 가장 낮은 평가를 받았다. 이는 상인들이 과도한 이윤을 추구하고 시장 조작 등을 통해 농민을 착취한다는 부정적인 인식 때문이었다.[12][66] 그럼에도 불구하고 상인 계급은 상당한 부를 축적하고 사회적으로 큰 영향력을 행사하는 경우가 많았다.[78] 유학자 순자는 경제 협력과 교환의 중요성을 강조했으며, 상인들도 유교적 도덕 규범을 준수하면 사회적으로 용인될 수 있었다. 실제로 많은 상인이 교육과 자선 사업에 투자하고 유교적 가치를 실천하며 사회에 기여하려 노력했다. 명청 시대에는 향신(지식인 계층)과 상인 간의 경계가 모호해지고 서로 교류하거나 직업을 바꾸는 경우도 많았다.[67]

한나라 시대 상인들은 막대한 부를 쌓아 거대한 토지를 소유하기도 했으며,[68] 그들의 재산은 때때로 고위 관리나 제후의 수입을 능가했다.[69][70][71] 이들은 부를 바탕으로 관리들과 교류하며 영향력을 행사했다.[72][73]

송나라 이후 중국 사회의 상업화가 진전되면서 유교는 점차 상업 활동을 합법적인 직업으로 인정하고 지지하는 경향을 보였다. 상인들 역시 유교 윤리를 사업에 활용하며 사회적 인정을 얻으려 했다. 송나라 때는 상인과 관료가 결탁하는 경우도 있었으며, 정부 자체가 주요 산업을 독점하고 상업 활동에 직접 관여하기도 했다.[78][79] 정부는 길드와 협력하여 물품 가격과 임금을 조절했다.[80][81] 이 시기에는 세계 최초의 지폐인 교자가 등장하기도 했다.

명나라 말기에는 상인의 사회적 중요성이 더욱 커져, 관리들이 공공사업 자금 마련을 위해 상인들에게 의존하는 경우가 많았다.[82] 상인들은 학자 관료들의 생활 방식을 모방하고 행동 지침서를 구입하는 등 사회적 명성을 높이기 위해 노력했다.[83][84] 상인의 지위가 높아지면서 일부 학자 관료들은 자신의 가계에 상인 출신이 있음을 공공연히 밝히기도 했다.[88] 정부 역시 상인의 경제력을 인정하여 소금 전매권 등을 부여하고 국가 재정에 활용했다.[89][90] 상인들은 '회관'이나 '공소'와 같은 조직을 결성하고 다양한 형태의 파트너십을 통해 자본을 모으고 사업을 확장했으며, 벌어들인 이윤을 토지에 투자하는 경향을 보였다.[91][92]

=== 황족 및 귀족 ===

황제는 천명 사상에 따라 사농공상 계층 위에 군림하는 최고 통치자였다. 천명은 혈통이 아닌 덕(德)과 통치 능력에 기반했으므로, 한나라나 명나라처럼 평민 출신이 황제가 되는 경우도 있었다.[128][129][130]

황족과 귀족 역시 높은 신분을 가졌지만, 그들의 권력과 위상은 시대에 따라 변했다. 한나라, 서진, 남북조 시대에는 황족들이 제후로 봉해져 강력한 군사적, 정치적 권력을 행사하며 종종 황위 계승에 개입하거나 내전을 일으키기도 했다.[131] 그러나 당나라 이후 황족의 정치적 권력은 점차 약화되어 수도에 머물며 실질적인 통치권을 갖지 못하게 되었다. 송나라 시대에는 황족들도 과거를 통해 관직에 진출해야 했으며, 남송 시대에는 일반 문관과 거의 동화되었다. 원나라는 몽골의 전통에 따라 황족에게 칸국을 분배했으나, 이를 계승한 명나라는 황족에게 명목상의 지위만 부여하고 정치적 권력은 제한했다.[132] 명나라 말기에 이르러서야 일부 황족이 과거 시험을 통해 관직에 나아가는 것이 허용되었다.[133]

3. 한국의 사농공상

한국 역사에서 신분 제도는 시대의 흐름에 따라 변화했으며, 직업에 따른 사회적 인식 또한 중요한 부분을 차지했다.

신라 시대에는 골품제도라는 엄격한 세습 신분제가 존재했다. 이에 따라 6두품, 5두품, 4두품 등으로 구분된 학자 관료 계층은 오를 수 있는 관직에 한계가 있었고, 주요 권력은 왕족이 독점했다.[106] 하지만 8세기 후반, 신라 하대의 혼란 속에서 골품제가 점차 약화되면서 새로운 지배 질서가 모색되었고, 이는 이후 고려 건국의 배경이 되었다.

고려는 958년 광종 때 과거 제도를 도입하고 성종 대에 유교 중심의 교육 및 행정 제도를 정비하며 능력에 따른 관료 선발의 기틀을 마련하고자 했다. 그러나 과거 응시 자격이 일부 귀족에게 제한되는 등 신분적 제약은 여전히 남아 있었다.[107]

조선 시대에는 법적으로 모든 백성을 양인과 천인으로 나누는 양천제를 시행했으나, 실제 사회 운영에서는 양반과 상민으로 구분하는 반상제의 영향력이 더 컸다. 이와 더불어 직업에 따라 선비(사), 농민(농), 장인(공), 상인(상)으로 사회 계층을 인식하는 사농공상(士農工商)의 관념이 통용되었다. 특히 지배층인 '사(士)' 계층, 즉 양반은 과거 시험을 통해 관직을 실질적으로 독점했다.[108] 양반 아래에는 기술직이나 하급 행정 실무를 담당하는 중인 계층이 존재했다. 조선 중기 이후로는 문반과 무반이 점차 서로 다른 가문에서 배출되는 경향도 나타났다.[109]

3. 1. 조선 시대의 신분 제도

조선 시대의 법적 신분 제도는 양천제로, 모든 백성을 양인(良人)과 천인(賤人)으로 나누는 것이었다. 그러나 조선 후기로 갈수록 법적인 양천제보다는 사회 통념상 양반과 상민으로 신분을 나누는 반상제의 구분이 더 강해졌다. 이와 함께 종사하는 직업에 따라 신분을 구분하는 사농공상(士農工商)의 관념도 존재했는데, 사는 문반과 무반 관료, 농은 농민, 공은 수공업에 종사하는 장인, 상은 상인을 가리켰다.

조선 시대에 학자 계층은 지배 신분인 양반으로 존재했다. 양반은 과거 시험을 통해 관직을 독점하였으며, 신분적 제약을 통해 하층민이 고위 관직에 오르는 것을 실질적으로 제한하여 지배 체제를 유지했다.[108] 양반 아래에는 중인(中人)이라는 특권적인 평민 계층이 있었다. 이들은 주로 하급 관료, 서리, 의관, 역관 등 전문 기술직에 종사했다. 중인은 양반(인구의 약 10% 차지[108])보다도 수가 적은 계층이었다.

조선 중기 이후에는 문관과 무관이 점차 서로 다른 가문에서 배출되는 경향이 나타나기도 했다.[109]

3. 2. 신분 제도의 변화

조선 시대의 법적인 신분 제도는 모든 백성을 양민과 천민으로 나누는 양천제였으나, 실제 사회 운영에서는 양반과 상민으로 구분하는 반상제가 더 중요하게 작용했다. 또한 종사하는 직업에 따라 신분을 나누기도 하였는데, 사는 문반과 무반, 농은 농민, 공은 장인, 상은 상인을 의미했다.신라 시대에는 골품제도라는 엄격한 세습 신분제가 존재했다. 6두품, 5두품, 4두품 등으로 나뉜 학자 관료는 신분에 따라 오를 수 있는 관직에 한계가 있었고, 주요 권력은 왕족이 독점했다.[106]

그러나 8세기 후반, 잦은 왕위 계승 다툼과 농민 반란 속에서 골품제도는 점차 무너지기 시작했다. 6두품 지식인 중 일부는 새로운 학문을 배우기 위해 중국으로 유학을 떠났고, 지방에서는 중앙 정부의 통제에서 벗어난 호족 세력이 성장했다. 이들은 선불교, 유교, 풍수지리 사상을 융합하여 새로운 국가 이념의 기반을 마련했고, 이는 고려 건국의 토대가 되었다. 고려 광종은 958년 과거 제도를 도입하여 능력에 따라 관리를 선발하고자 했으며, 고려 성종은 유교 중심의 교육 시설과 행정 구조를 전국적으로 확대했다. 하지만 과거 응시 자격이 귀족에게 제한되었고, 고위 관료의 자제는 시험 없이 관직에 나아갈 수 있는 등 신분제의 한계는 여전히 남아있었다.[107]

조선 시대에는 양반이라는 귀족 계층이 학자 관료의 지위를 차지했다. 이들은 과거 시험을 통해 관직을 독점했으며, 일반 백성들이 고위 관직에 오르는 것은 매우 어려웠다. 양반 아래에는 중인이라는 특권적인 평민 계층이 있었는데, 이들은 주로 하급 관리, 서리, 기술직 등 전문적인 업무를 담당했다. 중인은 양반(인구의 약 10% 차지)보다도 수가 적은 계층이었다.[108] 조선 중기 이후로는 문반과 무반이 점차 서로 다른 가문에서 배출되는 경향을 보였다.[109]

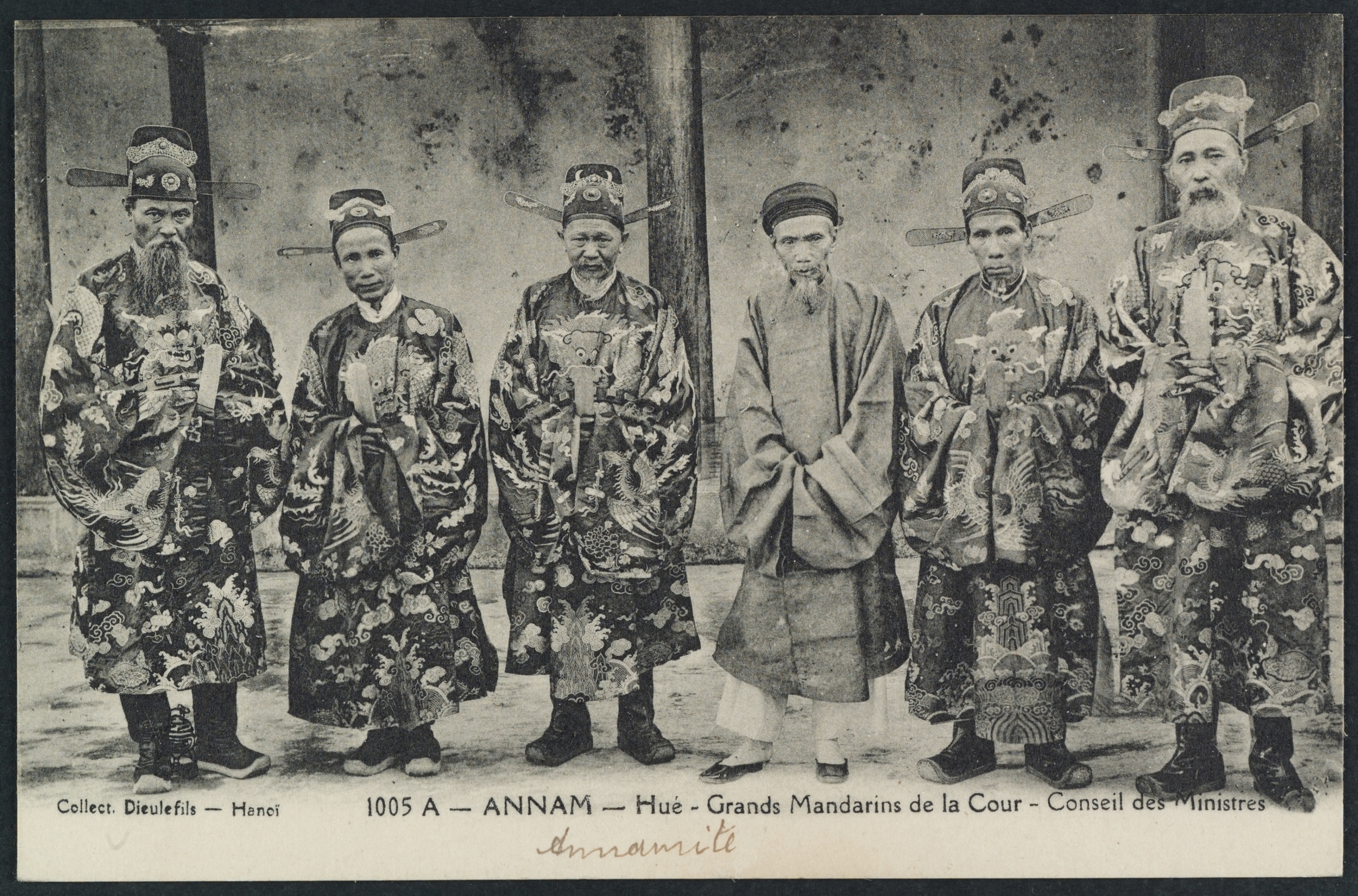

한편, 베트남의 왕조들도 관료 선발을 위해 과거 제도(vi)를 시행했다.[110][111][112][113][114] 베트남의 관료제 역시 9개의 품계와 6개의 부서로 구성되었으며, 시험은 정기적으로 시행되었다.[115] 하지만 베트남에서도 교육받은 지주 계층이 정치 엘리트를 형성했으며, 이론적으로는 모든 토지가 왕의 소유이고 균등하게 분배되어야 했지만(균전제, vi), 실제로는 관료들이 토지를 점유하고 부를 축적하는 경우가 많았다.[116] 일반 백성이 교육 기회를 얻기 어려웠기 때문에 관리가 되는 것은 드물었고, 특정 가문 출신들이 관직을 독점하는 경향이 나타났다.[117]

4. 일본의 사농공상

일본에도 고대 중국의 사농공상과 유사한 신분 개념이 존재했다. 다만 선비에 해당하는 '사(士)' 계층은 세습 무사 계급인 사무라이가 차지했으며,[100] 나머지 농(農), 공(工), 상(商)의 세 신분은 개념적으로 유사하게 받아들여졌다.

과거에는 에도 시대 일본이 사무라이-농민-장인-상인 순서의 엄격한 신분 서열(士農工商|시노코쇼일본어)을 가졌다고 여겨졌으나,[101] 1990년대 이후의 연구를 통해 이는 실제와 다르며, 농민, 장인, 상인은 서열 관계가 아닌 직업에 따른 사회적 분류였다는 점이 밝혀졌다.[187][102][103][104] 이러한 실제 신분 구조와 그 특징 및 변화에 대해서는 아래에서 상세히 설명한다.

4. 1. 에도 시대의 신분 제도

일본에도 고대 중국의 사농공상과 유사한 신분 개념이 존재했지만, '사(士)'는 학자 계층이 아닌 사무라이라는 세습 무사 계급을 의미하게 되었다.[100] 나라 시대의 기록인 속일본기에도 '사민(四民)'이라는 용어가 등장하는 등 사농공상 개념 자체는 일찍부터 도입되었다. '사'가 무사를 의미하게 된 정확한 시점은 불분명하나, 늦어도 17세기 중반에는 그러한 용법이 확립된 것으로 보인다. 1603년에 출판된 『일포사전』에 '사농공상' 항목이 있고, 미야모토 무사시의 『오륜서』(1645년)에도 무사의 길을 '사(士)의 길'로 언급하는 용례가 있다.[189]과거에는 에도 시대의 신분 제도가 사(사무라이)-농(햐쿠쇼)-공(장인)-상(조닌)의 엄격한 서열 구조(士農工商|시노코쇼일본어)를 이루고 있다고 여겨졌다. 인구의 약 5%를 차지하는 사무라이 계급 아래에 80%의 농민이 있고, 그 아래에 장인과 상인이 위치한다는 설명이 일반적이었다.[101] 사무라이는 도쿠가와 막부 시대에 다이묘 아래에서 행정관 역할을 수행했으며, 시험 없이 직위가 세습되었다. 또한 성씨를 가질 수 있었고, 다른 신분과의 결혼은 사회적으로 용납되지 않았다.[6]

그러나 1990년대 이후의 연구들은 이러한 통념에 이의를 제기했다. 실제 에도 시대의 신분 제도는 사농공상이라는 명칭과는 차이가 있으며, 사무라이 아래의 농민, 장인, 상인은 서열 관계가 아니라 직업에 따른 사회적 분류에 가까웠다는 사실이 밝혀졌다.[187][102][103][104] 이러한 연구 결과에 따라 2000년대 이후 일본 역사 교과서에서는 사농공상을 고정된 신분 서열로 설명하는 내용이 삭제되었다.[188] '사민평등'이라는 용어 역시 '사농공상 신분제로부터의 해방'이라는 기존의 잘못된 인식을 전제로 사용되었기에 함께 삭제되었다.[181]

실제 에도 시대의 신분 구조는 크게 무사(사), 평민(농민, 상인), 천민(에타, 히닌 등)의 세 계층으로 나눌 수 있다.[195] '공(工)'에 해당하는 독립적인 신분은 없었으며, 장인은 거주지에 따라 농촌에 살면 백성(농민), 도시에 살면 상인으로 취급되었다. 백성과 상인은 '평민'으로 묶였고, 이들 사이에는 명확한 상하 관계가 설정되지 않았다.[192][193] 다만, 구마모토번처럼 일부 지역에서는 번의 정책에 따라 농업을 중시하여 농민을 상인보다 우대하는 경향이 나타나기도 했다.[197]

전국 시대 후기의 태합검지와 칼 사냥 정책은 병농분리를 촉진하여 무사와 백성의 직업(신분)을 고정화하는 데 큰 영향을 미쳤다. 에도 시대에는 이러한 경향이 더욱 강화되어 직업은 세습되는 것이 원칙이 되었다. 지배 계급인 무사는 묘자대가(성씨 사용 및 칼 착용 권리), 베어 죽일 권리(무례한 평민을 처벌할 권리) 등의 특권을 누렸으며, 상투 모양이나 복장 등에서도 평민과 구분되었다.[190] 신분이 다른 사람 간의 결혼은 원칙적으로 금지되었다.

하지만 에도 시대 중기 이후 화폐 경제가 발달하면서 상인의 경제적 영향력이 커졌고, 재정난에 시달리는 무사들이 상인에게 경제적으로 의존하는 경우가 늘어났다(다이묘 대출). 이로 인해 일부 부유한 상인들은 무사 신분에 준하는 대우를 받기도 했다.[105] 의사 역시 독특한 지위를 가졌다. 의사는 사농공상 어디에도 속하지 않으면서도 가마 이용 등 특권을 누렸으며, 농민이나 상인의 자제라도 의술을 배워 영주의 허가를 받으면 개업할 수 있었고, 능력이 뛰어나면 막부나 번에 등용되어 하급 무사 수준의 대우를 받기도 했다.[191] 또한, 뛰어난 기술을 가진 장인이 무사 신분으로 등용되는 경우도 있었다(예: 다나카 히사시게).

'백성'은 단순히 농업에만 종사하는 '농민'을 의미하는 것이 아니라, 농촌에 거주하는 다양한 직업군을 포괄하는 개념이었다. 해운업이나 수공업 등으로 부를 축적한 백성도 많았다. 덴포 개혁 시기 막부가 "백성이 여가 활동으로 상인의 장사를 해서는 안 된다"는 포고령을 내린 것은, 백성들이 농업 외 다른 경제 활동에 참여하는 현실을 반영하는 동시에 농업의 쇠퇴를 우려한 조치였다.

신분 제도의 가장 하층에는 에타, 히닌 등으로 불리는 천민 계층이 존재했다. 이들은 무사나 평민들로부터 차별받고 사회적으로 배제되었지만, 신분 제도상의 분류로서 인별 장부에는 포함되어 있었다.[194]

에도 시대의 직업은 세습이 원칙이었지만, 신분 이동이 완전히 불가능했던 것은 아니다. 양자나 데릴사위 입적, 고케닌주(하급 무사 신분) 매입, 무가 봉공인에서의 등용, 용인(고용된 가신)으로서의 채용, 귀농 등의 방법을 통해 제한적인 신분 이동이 이루어졌다. 특히 본백성(상층 농민)과 도사·아시가루(하급 무사) 사이에는 어느 정도 유동성이 존재했다. 막부 말기와 메이지 유신 이후에는 몰락한 번사가 호상이나 쇼야(촌장) 집안에 데릴사위로 들어가는 경우도 있었다.[198] 일부 백성은 묘자대가의 특권이나 '사분격(士分格)'이라는 형식적인 무사 대우를 받기도 했지만, 이것이 완전한 무사 신분으로의 상승을 의미하는 것은 아니었다. 신분 간 통혼 금지 역시 양자 결연을 통해 회피되기도 했다.

이러한 예외적인 신분 이동 사례들이 존재하지만, 이를 근거로 에도 시대 신분 제도가 유연했다거나 형식적이었다고 평가하기는 어렵다. 신분 제도의 틀 자체는 견고하게 유지되었으며, 신분 이동은 어디까지나 제한적인 범위 내에서 이루어진 예외적인 경우로 보아야 한다.

4. 2. 신분 제도의 변화

일본에서도 유사한 신분 제도가 있었는데, 선비 대신 사무라이가 그 자리를 차지했으며 나머지 세 신분은 비슷했다.일본에서 '사'(士)는 중국의 학자와 달리 사무라이라는 세습적 무사 계급을 의미하게 되었다.[100] 신분이 다른 이들 간의 결혼은 사회적으로 용납되지 않았다.[6] 본래 무관 계급이었던 사무라이는 도쿠가와 막부 시대에 이르러 영주(다이묘) 아래에서 행정을 담당하는 관료 역할을 수행하게 되었다. 관직 임용에 시험은 필요 없었고 직위는 세습되었다. 사무라이는 전체 인구의 약 5%를 차지했으며, 성씨를 가질 수 있는 특권이 있었다. 과거 학자들은 다이묘 아래에 士農工商|시노코쇼일본어 즉, 사무라이, 농민(''햐쿠쇼''), 장인, 상인(''조닌'') 순서의 계층이 존재하며, 5%의 사무라이 아래 80%의 농민이 있고 그 아래 장인과 상인이 있다고 보았다.[101] 그러나 1995년경 이후의 연구들은 사무라이 아래의 농민, 장인, 상인 계급은 동등한 사회적 *분류*였으며 엄격한 상하 관계가 아니었음을 밝혀냈고, 이러한 오래된 계층 도표는 일본 역사 교과서에서도 삭제되었다.[102][103][104]

16세기에 영주들은 봉건적 토지 분배 대신 급여를 지급하고, 가신들을 성곽 도시로 이주시켜 독립적인 권력 기반을 약화시키는 등 행정 중앙집권화를 추진했다. 군 지휘관들은 잦은 교체를 통해 병사들과의 개인적인 충성 관계 형성을 방지했다. 장인과 상인들은 영주들의 초청을 받아 성곽 도시에 정착했으며, 때로는 공식적인 지위를 받기도 했다. 이 시기는 사회 이동성이 비교적 높았던 때로, 사무라이 출신이 상인이 되거나 평민이 사무라이가 되는 사례도 있었다. 18세기에는 사무라이와 상인 간의 관계가 밀접해졌다. 상인들은 빚에 시달리는 사무라이에게 돈을 빌려주는 채권자 역할을 했으며, 이로 인해 사무라이 계층의 재정난에 대한 비난을 받기도 했지만, 이러한 상호 의존 관계는 유지되었다.[105]

사농공상(四民|사민일본어)이라는 개념은 나라 시대에 일본에 도입되었으며, 속일본기에는 "사민(四民)의 무리, 각자 그 업이 있다"는 기록이 나온다. 일본에서 '사(士)'가 본래의 의미(학자, 관료)에서 무사를 의미하게 된 정확한 시점은 불분명하나, 늦어도 17세기 중반에는 이러한 용법이 정착된 것으로 보인다. 1603년 예수회 선교사들이 출판한 『일포사전』에 '사농공상' 항목이 수록되어 있고, 미야모토 무사시의 『오륜서』(1645년)에도 "무릇 사람의 세상을 살아가는 것은, 사농공상(士農工商)이라 하여 네 가지 길이 있다... 셋째는 사(士)의 길. 무사에게 있어서는..."[189]라는 용례가 나타난다.

도요토미 정권 시기 1582년경 시작된 태합검지와 1588년의 칼사냥(刀狩) 정책은 병농분리(兵農分離)를 가져왔다. 이전까지 비교적 유동적이었던 무사와 농민의 구분을 명확히 하고 직업(신분)을 고정화시킨 것이다. 이러한 정책은 에도 시대에 더욱 강화되어 직업은 세습되었다. '사'(士, 무사)는 다른 '사민'(농·공·상)보다 상위에 위치하는 지배 계급으로 간주되었으며, 묘자대도(苗字帯刀, 성씨 사용과 칼 착용), 기리스테고멘(切捨御免, 무례한 평민을 베어도 처벌받지 않을 권리) 등의 특권을 누렸다. 또한 상투 모양이나 복장[190] 등에서도 차이가 있었고, 신분 간 결혼은 금지되었다. 그러나 에도 시대 중기 이후 화폐 경제가 발달하면서 상인 계층의 경제적 영향력이 커졌고, 다이묘 가시(大名貸, 다이묘에게 자금을 빌려주는 상인)처럼 무사 계급이 상인에게 경제적으로 의존하는 현상이 나타났다. 이로 인해 일부 상인들은 정인 신분이면서도 봉록(부치마이, 扶持米)을 받거나 무사 신분에 준하는 대우를 받기도 했다.

이와 유사하게, 의사 역시 독특한 위치를 차지했다. 오와리번의 히토미 키비(人見黍)는 "의사는 본래 사민 중 하나지만, 지금은 다른 존재다. 상인 외에 의사만큼 이득이 많은 것은 없다"고 기록했듯이, 의사에게는 일반 사민에게 없는 특권이 인정되었다. 예를 들어, 무가제법도(武家諸法度)에 따라 상급 무사 외에는 자유롭게 탈 수 없었던 가마 이용이 승려와 의사에게는 예외적으로 허용되었다. 농민이나 상인의 자제라도 의학을 배워 영주의 허가를 받으면 개업할 수 있었고, 능력이 뛰어나면 막부나 번에 등용되어 하급 무사 수준의 대우를 받는 경우도 많았다.[191] 다나카 히사시게처럼 장인이 기술력을 인정받아 번에 등용되는 경우도 있었다.

실제 에도 시대의 신분 제도는 이론적인 사농공상 구분과는 차이가 있었다. 제도는 '사'(士, 무사)를 최상위로 두고, 그 아래에 농민과 상인을 아우르는 '백성'(百姓)과 '정인'(町人)을 병렬적으로 두었다. '공'(工, 장인)이라는 독립된 신분은 없었으며, 농촌에 사는 장인은 백성으로, 도시에 사는 장인은 정인으로 간주되었다. 백성과 정인 사이에는 상하 관계가 없었으나, 이들은 '평인'(平人)으로 묶여 무사 계급과는 구분되었다. 평인이 무사가 되거나, 반대로 에타(穢多)·히닌(非人) 등 천민 계층으로 떨어지는 경우는 드물었다.[192][193]

'에타', '히닌' 등으로 불린 천민 계층은 무사나 평민(백성, 정인)과는 엄격히 구분되어 '인외'(人外), 즉 같은 인간이 아닌 것처럼 여겨지며 사회적으로 배제되었지만, 신분 제도상의 분류로서 인별 장부 관리 대상에는 포함되었다.[194]

또한, '백성'의 생업은 농업에만 국한되지 않았다. 해운업이나 수공업 등으로 부를 축적하는 백성도 많았다. 덴포 개혁 중인 1842년 막부는 "백성이 여가 활동으로 상인의 장사를 해서는 안 된다"는 포고령을 내렸는데, 이는 농업 이탈 및 쇠퇴를 우려한 조치였다. 즉, 에도 시대의 '백성'은 농업 종사자만을 의미하는 것이 아니라, 상인이나 장인을 포함한 농촌 거주자 전반을 가리키는 용어였다. 이처럼 실제 에도 시대 신분 제도는 사농공상이라는 직업적 개념과는 상당한 차이를 보였다. 전체적으로 에도 시대 신분제는 무사 - 평인 - 천민의 세 계층으로 구성되었다고 볼 수 있다.[195] 다만, 구마모토번처럼 지역이나 시기에 따라서는 사·농·상(공·상) 간에 어느 정도 상하 관계가 존재하기도 했다. 일부 번에서는 농업을 중시하여 농민을 상인보다 우위에 두려는 정책적 배려가 있었고, "장사는 농업보다 천하다"는 인식이 나타나기도 했다.[197]

에도 시대의 직업은 원칙적으로 세습되었지만, 일부 신분 이동도 가능했다. 특히 백성 중 상층(본백성, 本百姓)과 무사 중 하층(동심, 徒士) 또는 졸(卒) 계급인 아시가루(足軽) 사이에는 어느 정도 유동성이 있었다. 그러나 사무라이 계급(무사 중상층)으로의 신분 상승은 극히 예외적이었다. 신분 이동의 방법으로는 다음과 같은 것들이 있었다.

- 양자 또는 데릴사위 입적

- 고케닌카부(御家人株) 매입 (무사 신분 구매)

- 무가봉공인(武家奉公人, 무가에 고용된 사람)으로 있다가 등용

- 요닌(用人, 가신)으로 고용됨 (니토베 이나조의 조부가 이 방법을 사용)

- 귀농(무사가 농민이 됨)

막말과 메이지 유신 이후에는 사쓰마·조슈 등 토막 측에 가담하지 않은 번의 사무라이(번사) 중 일부가 호상(豪商, 부유한 상인)이나 쇼야(庄屋, 촌장) 집안에 데릴사위로 들어가는 경우도 있었다.[198] 이러한 하급 무사와 상층 백성 간의 유동성에 주목하여 이들을 '신분적 중간층'으로 보기도 한다. 또한, 백성이 묘자대도 특권을 얻거나 '사분격'(士分格, 무사 대우) 자격을 얻는 경우도 있었으나, 이것이 반드시 무사 신분으로의 편입을 의미하지는 않았다. 신분 간 통혼은 금지되었지만, 양자 결연을 통해 회피하는 경우도 있었다. 예외적인 신분 이동이나 같은 신분 내 직업 이동을 근거로 에도 시대에 일종의 "자유"가 있었다고 보기도 하지만, 신분 제도의 틀 자체는 견고했으며, 개별 사례는 시스템의 유연성을 보여줄 뿐 신분 제도의 완화나 형식화를 의미하는 것은 아니다.

5. 사농공상의 현대적 의의

근세 일본에서는 '사(士)'가 무사를 의미하는 것으로 바뀌면서, 사농공상이 엄격한 신분 제도와 지배-피지배 관계를 나타내는 용어로 오랫동안 인식되어 왔다. 그러나 1990년대 이후 진행된 근세사 연구를 통해, 사농공상이라는 명확한 신분 제도나 상하 관계는 실제 역사와 다르다는 점이 밝혀졌다.[187] 이러한 연구 결과는 2000년대 일본의 문부과학성 검정 교과서에도 반영되어, 사농공상을 고정된 신분 제도로 설명하는 내용은 삭제되거나 수정되었다.[188] 마찬가지로 '사민평등'이라는 용어도 본래 의미(모든 백성은 평등)와 달리 '사농공상 신분제로부터의 해방'이라는 잘못된 인식을 전제로 사용되었기 때문에 교과서에서 함께 삭제되었다.[181]

역사학자 아사오 나오히로는 사(士) 계층과 농·공·상 계층 사이에는 상당한 신분적 격차가 존재했지만, 농·공·상 세 집단은 거의 동등한 평민으로 볼 수 있다고 지적했다. 또한 이들 평민 아래에는 에타·히닌이라 불린 별도의 계층이 존재했다고 설명하며, 신분적 구분은 크게 사(士)와 농공상, 그리고 농공상과 에타·히닌 사이에 있었다고 보았다.[199] 다나카 게이이치 역시 "원래 사·농·공·상은 직분이며, 이를 신분 제도로 설명하는 것 자체가 어리석은 일"이라고 비판하며, 사농공상이 본래 신분보다는 직업 구분에 가까웠음을 강조했다.[200]

에타·히닌 계층은 사농공상과는 다른 차원에서 차별받은 존재였다. 이들은 일반 민중과는 별개의 집단으로 취급되어 사회적으로 배제되었다. 도쿄 서적이나 오사카 서적 등 일본의 중학교 역사 교과서에서도 에타·히닌에 대해 주거, 직업, 복장, 교제 등에서 엄격한 차별적 제한이 가해졌다고 기술하고 있다.[201][181] 부락 차별 문제를 연구하는 사이토 요이치는 에도 시대의 신분 제도를 이해하기 위해서는, 지배층(무사)과 피지배층(백성·상인·에타·히닌)이라는 구분과 함께, 사회 활동에 참여한 '무사·백성·상인'과 사회에서 배제된 '에타·히닌'이라는 두 가지 분류로 파악해야 한다고 주장한다. 즉, 에타·히닌은 무사에게 지배받는 동시에 일반 백성·상인으로부터도 명확한 차별을 받았다는 것이다. 사이토는 이러한 차별의 뿌리가 에도 막부의 정책뿐만 아니라, 중세 시대부터 존재한 피나 죽음 등과 관련된 케가레(더러움, 부정함)에 대한 민중의 부정적 인식이 차별 의식으로 변모한 것에도 있다고 분석한다.[192]

현대 일본 사회에서 '사농공상'이라는 표현은 과거의 잘못된 신분제 인식과 연결되어 민감하게 다루어진다. 특히 '사농공상 에타 히닌'이라는 식의 표현은 에도 시대에는 존재하지 않았으며, 메이지 7년(1874년) 이후에 등장하여 쇼와 시대 융화 교육 과정에서 사용된 것으로 추정된다.[202] 오늘날 '사농공상○○'(○○에는 특정 직업이나 집단이 들어감)과 같은 표현은 특정 집단을 비하하거나 자조적으로 사용되기도 하는데, 이는 부락 차별이라는 심각한 사회 문제를 가볍게 여기거나 희화화할 수 있다는 비판을 받는다. 이러한 이유로 1980년대 이후 부락 해방 동맹의 규탄 대상이 되었고, 방송 금지 용어로 취급되고 있다.[203]

참조

[1]

문서

Hansson

[2]

문서

Brook

[3]

문서

Fairbank

[4]

위키문헌

Guliang Zhuan

[5]

위키문헌

Xunzi

[6]

서적

Japan's invisible race: caste in culture and personality

https://archive.org/[...]

University of California Press

[7]

서적

Japanese Fashion: A Cultural History

Berg

[8]

문서

Barbieri-Low

2007

[9]

문서

Barbieri-Low

2007

[10]

서적

Merchants and Society in Modern China: Rise of Merchant Groups China Perspectives

Routledge

2017

[11]

위키문헌

Shuo Yuan

[12]

서적

Chinese views of social classification, in James L. Watson, Class and Social stratification in post-Revolution China

Cambridge University Press

1984

[13]

문서

Hansson

[14]

서적

Feudalism and Non European Societies

Frank Cass and Co.

[15]

문서

Gernet

[16]

문서

Ebrey

2006

[17]

문서

Peers

[18]

위키문헌

Zuo Zhuan

[19]

위키문헌

Zuo Zhuan

[20]

문서

Ebrey

2006

[21]

문서

Ebrey

2006

[22]

문서

Ebrey

2006

[23]

웹사이트

China's First Empire

http://www.historyto[...]

2017-04-17

[24]

문서

World and Its Peoples: Eastern and Southern Asia

[25]

문서

Borthwick

2006

[26]

서적

Divination, Mythology and Monarchy in Han China

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1994-09-15

[27]

문서

Confucius: The Man and the Myth, Confucius and the Chinese Way, What Is Taoism?, The Encyclopedia of Confucianism: 2-volume Set, The Huainanzi and Liu An's Claim to Moral Authority

1949

[28]

문서

Dong Zhongshu, a ‘Confucian’ Heritage and the Chunqiu Fanlu

2011

[29]

문서

Civil Service in Early Sung China, 960-1067

[30]

문서

Ebrey

1999

[31]

문서

Gernet

[32]

문서

East Asia

[33]

문서

Yuan

[34]

문서

East Asia

[35]

문서

Cambridge Illustrated History of China

[36]

문서

Fraser & Haber

[37]

논문

A Chinese School

https://books.google[...]

1847-10

[38]

문서

Ebrey

2006

[39]

문서

Ebrey

2006

[40]

문서

Fairbank

[41]

문서

Fairbank

[42]

문서

Fairbank

[43]

문서

Michael

[44]

문서

Hymes

[45]

문서

Gernet

[46]

간행물

The economic history of China: Some special problems

[47]

서적

The Genesis of East Asia: 221 B.C. – A.D. 907

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

2001

[48]

서적

Medieval Chinese Warfare 300–900

https://books.google[...]

Routledge

2003

[49]

서적

History of China's Military

https://books.google[...]

Vij Books India Pvt Ltd

2016

[50]

문서

Ebrey, Cambridge Illustrated History of China

[51]

문서

Spence

[52]

문서

Gernet

[53]

문서

Gernet

[54]

간행물

China and capitalism: a history of business enterprise in modern China

Hong Kong University Press

[55]

간행물

The Cambridge History of China

[56]

문서

Needham, Volume 4, Part 3

[57]

문서

Guo

[58]

논문

The Ming – Qing Transition in Chinese Porcelain

1987

[59]

서적

The Qing Opening to the Ocean: Chinese Maritime Policies, 1684–1757

University of Hawai'i Press

[60]

서적

Beginner's Guide To Antique Collection

https://books.google[...]

Karan Kerry

2015-01-06

[61]

서적

Porcelain: its nature art and manufacture

B. T. Batsford Ltd.

2015-01-05

[62]

서적

A handbook of Chinese ceramics

Metropolitan Museum of Art

1989

[63]

서적

An Economic History of the Silk Industry, 1830–1930

Cambridge university Press

1997

[64]

웹사이트

Heleanor B. Feltham: Justinian and the International Silk Trade

http://sino-platonic[...]

[65]

간행물

China's silk trade: traditional industry in the modern world, 1842–1937

Harvard Univ Asia Center

[66]

Wikisource

Han Feizi

[67]

서적

Zheng Guanying: Merchant Reformer of Late Qing China and His Influence on Economics, Politics, and Society

Cambria Press

2010

[68]

문서

Ch'ü

1969

[69]

문서

Ch'ü

1972

[70]

문서

Ch'ü

1972

[71]

문서

Ch'u (1972), 115–117.

[72]

문서

Nishijima (1986), 576.

[73]

문서

Nishijima (1986), 576–577; Ch'ü (1972), 114; see also Hucker (1975), 187.

[74]

문서

Ebrey, Walthall, and Palais (2006), 156.

[75]

문서

Bowman (2000), 105.

[76]

서적

Monetary Regimes and Inflation: History, Economic and Political Relationships

Edward Elgar Publishing

[77]

서적

Technology: A World History

Oxford University Press

2009-04-01

[78]

서적

Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion, 1250–1276

Stanford University Press

[79]

문서

Gernet, 77.

[80]

문서

Gernet, 88.

[81]

문서

Ebrey et al., East Asia, 157.

[82]

문서

Brook, 90–93, 129–130, 151.

[83]

문서

Brook, 128–129, 134–138.

[84]

문서

Brook, 215–216.

[85]

문서

Zhongguo Jinshi Zongjiao Lunli yu Shangren Jingshen

Lianjing Chuban Shiye Gongsi

[86]

문서

Prosperity, Region, and Institutions in Maritime China.

Harvard University Press

[87]

문서

Institutions in market economies of premodern maritime China.

Routledge

[88]

문서

Brook, 161

[89]

문서

Brook, 102.

[90]

문서

Brook, 108.

[91]

서적

Merchants and Society in Modern China: Rise of Merchant Groups China Perspectives

Routledge

2017

[92]

간행물

Chinese Partnership

1989

[93]

서적

The Art of Leadership: Perspectives from Distinguished Thought Leaders

World Scientific Publishing

2017

[94]

문서

Smits, 73.

[95]

문서

Steben, 47.

[96]

서적

Okinawan: The History of an Island People

Tuttle

2011

[97]

서적

Visions of Ryukyu: Identity and Ideology in Early-Modern Thought and Politics

University of Hawaii Press

1999

[98]

서적

Ryukyu Kingdom and Province Before 1945 (Scientific investigations in the Ryukyu Islands)

National Academies

1953

[99]

서적

Visions of Ryukyu: Identity and Ideology in Early-Modern Thought and Politics

University of Hawaii Press

1999

[100]

서적

Geographies of identity in nineteenth-century Japan

University of California Press

[101]

문서

[102]

웹사이트

「士農工商」や「四民平等」の用語が使われていないことについて

https://www.tokyo-sh[...]

2024-03-07

[103]

웹사이트

第35回 教科書から『士農工商』が消えた ー後編ー 令和3年広報うき「ウキカラ」8月号

https://www.city.uki[...]

2024-03-07

[104]

웹사이트

人権意識のアップデート

https://www.city.shi[...]

2024-03-07

[105]

서적

Japan Before Perry: A Short History

https://archive.org/[...]

University of California Press

1981

[106]

서적

A New History of Korea

Harvard University Press

1984

[107]

서적

A Brief History of Korea, Volume 1 A Brief History of Korea Volume 1 of The spirit of Korean cultural roots Volume 1 of Uri munhwa ŭi ppuri rŭl chʻajasŏ

Ewha Womans University Press

2005

[108]

서적

Korea: Tradition and Transformation — A History of the Korean People

Hollym International

[109]

서적

A History of Korea: From Antiquity to the Present

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield Publishers

[110]

간행물

Facing the Future, Reviving the Past: A Study of Social Change in ...

John Kleinen

1999

[111]

간행물

New lamps for old: the transformation of the Vietnamese ...

Truong Buu Lâm, Institute of Southeast Asian Studies

1982

[112]

간행물

Higher Education in Vietnam: Change and Response

D. W. Sloper, Thạc Cán Lê

1995

[113]

간행물

An introduction to Vietnamese culture

Nguyẽn Khá̆c Kham , Yunesuko Higashi Ajia Bunka Kenkyū Sentā (Tokyo, Japan)

1967

[114]

간행물

Confucianism & the Family

Walter H. Slote, George A. De Vos

998

[115]

서적

Southeast Asia: Past and Present

Hachette UK

2012

[116]

간행물

Facing the Future, Reviving the Past: A Study of Social Change in ...

John Kleinen

1999

[117]

서적

Vietnam and the Chinese Model: A Comparative Study of Vietnamese and Chinese Government in the First Half of the Nineteenth Century ACLS Humanities E-Book Volume 140 of East Asian Monograph Series Harvard East Asian monographs, ISSN 0073-0483 Volume 52 of Harvard East Asian series History e-book project

https://archive.org/[...]

Harvard Univ Asia Center

1988

[118]

간행물

Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, From Angkor Wat to East Timor

https://books.google[...]

Ooi, Keat Gin

[119]

간행물

Personalized Politics: The Malaysian State Under Matahtir

https://archive.org/[...]

Hwang, In-Won

[120]

서적

Family Law and Customary Law in Asia: A Contemporary Legal Perspective

https://books.google[...]

Springer

2018-03-30

[121]

웹사이트

The Siamese Aristocracy

http://soravij.com/a[...]

2017-01-09

[122]

뉴스

The history of Kuala Lumpur's founding is not as clear cut as some think

http://www.thestar.c[...]

The Star

2017-05-05

[123]

서적

The Mandarin-Capitalists from Nanyang: Overseas Chinese Enterprise in the Modernisation of China 1893-1911 Cambridge Studies in Chinese H Cambridge Studies in Chinese History, Literature and Institutions

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

2002

[124]

서적

The Kapitan Cina of Batavia, 1837-1942: A History of Chinese Establishment in Colonial Society

https://books.google[...]

Djambatan

2018-11-21

[125]

서적

Perkawinan Strategis: Hubungan Keluarga Antara Opsir-opsir Tionghoa Dan 'Cabang Atas' Di Jawa Pada Abad Ke-19 Dan 20

https://books.google[...]

Steve Haryono

2018-11-21

[126]

논문

The Word "Kongsi": A Note

1979

[127]

서적

Golddiggers, Farmers, and Traders in the "Chinese Districts" of West Kalimantan, Indonesia

Cornell Southeast Asia Program Publications

[128]

웹사이트

What Is the Mandate of Heaven in China?

https://www.thoughtc[...]

2024-04-04

[129]

백과사전

Gaozu Emperor of Han Dynasty

https://www.britanni[...]

2024-03-21

[130]

서적

The Cambridge History of China

[131]

문서

Wang, R.G.

[132]

문서

Wang, R.G.

[133]

문서

Wang, R.G.

[134]

문서

Spence

[135]

서적

The Book of Swindles: Selections from a Late Ming Collection

Zhang Yingyu

[136]

서적

The Last Emperor

Behr, Edward

1987

[137]

서적

1587, A Year of No Significance: The Ming Dynasty in Decline

https://archive.org/[...]

Yale University Press

[138]

서적

Reflections of the Political Role of Spirit Mediums in Early China: The Wu Officials in the Zhou Li, volume 20

Society for the study of Early China

1995

[139]

서적

Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China

Harvard University Press

1983

[140]

서적

商代的神話與巫術 [Myths and Magic of the Shang Dynasty]

Yanjing xuebao 燕京學報

1936

[141]

논문

The Origin of Chinese Folk Medicine

Asian Folklore Studies 35.1

1976

[142]

서적

The Religious System of China: Its Ancient Forms, Evolution, History and Present Aspect, Manners, Customs and Social Institutions Connected Therewith

http://classiques.uq[...]

Brill Publishers

1892-1910

[143]

서적

A biographical dictionary of Later Han to the Three Kingdoms (23–220 AD)

Brill

[144]

서적

The Traditional Chinese Clan Rules

Association for Asian Studies

1959

[145]

서적

Buddhism in Chinese Society

1998

[146]

문서

[147]

서적

Praying for Power: Buddhism and the Formation of Gentry Society in Late-Ming China

Harvard University Press

1993

[148]

문서

[149]

문서

[150]

문서

[151]

문서

[152]

문서

[153]

문서

[154]

문서

[155]

서적

The Military Collapse of China's Ming dynasty

Routledge

2009

[156]

웹사이트

Tuntian

http://www.chinaknow[...]

[157]

서적

History of Military Legal System

Encyclopedia of China Publishing House

2000

[158]

문서

[159]

문서

[160]

문서

[161]

문서

East Asia

[162]

문서

[163]

서적

Yellow Music: Media Culture and Colonial Modernity in the Chinese Jazz Age

https://archive.org/[...]

Duke University Press

2001

[164]

서적

Excursions in World Music

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2016

[165]

서적

Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan

University of california press

2003

[166]

서적

Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan

University of california press

2003

[167]

서적

And Man Created God: Kings, Cults and Conquests at the Time of Jesus

https://books.google[...]

Atlantic Books

[168]

웹사이트

《趙飛燕別傳》

http://ctext.org/wik[...]

[169]

서적

A Cultural History of the Chinese Language

https://books.google[...]

McFarland

[170]

서적

Historical Dictionary of Chinese Theater

https://books.google[...]

Scarecrow Press

2008

[171]

서적

China: A Historical and Cultural Dictionary

https://books.google[...]

Routledge

1998-02-24

[172]

서적

China: Five Thousand Years of History and Civilization

https://books.google[...]

City University of Hong Kong Press

[173]

서적

The New Encyclopædia Britannica, Volume 27

https://books.google[...]

Encyclopædia Britannica

2011-01-11

[174]

서적

The First Emperor of China

1975

[175]

간행물

China and Antislavery

https://books.google[...]

Greenwood Publishing Group

2007

[176]

서적

The Golden Peaches of Samarkand: A Study of T'ang Exotics

University of California Press

[177]

서적

Encyclopedia of Antislavery and Abolition

Greenwood Publishing Group

[178]

서적

Encyclopedia of Slave Resistance and Rebellion

[179]

문서

[180]

서적

Beautiful merchandise: Prostitution in China, 1860-1936

Women and History

1982

[181]

웹사이트

これまでよく使われていた「士農工商」や「四民平等」といった記述がなくなったことについて,理由を教えてください。

東京書籍

[182]

웹사이트

第34回 教科書から『士農工商』が消えた ー前編ー 2021年(令和3年)7月号

https://www.city.uki[...]

宇城市

2024-06-15

[183]

웹사이트

「士農工商」とはもう言わない!?身分制度ではなかった百姓と町人

https://nodule.jp/in[...]

노ジュール

2024-06-15

[184]

웹사이트

士農工商の序列はしなかった? 現在有力とされる江戸時代の身分・階級とは?

https://the-owner.jp[...]

THE OWNER

2024-06-15

[185]

웹사이트

士農工商は身分序列ではない

https://www.asagaku.[...]

朝日中高生新聞

2024-06-15

[186]

웹사이트

【江戸時代の身分制度とは?】教科書に載らなくなった士農工商(岡さん)

http://shisekigaido.[...]

NPO法人 流山史跡ガイドの会

2024-06-15

[187]

서적

部落史がかわる

三一書房

[188]

웹사이트

最近の教科書には「士農工商」が載っていない? 近年の研究で「不適切だった」と判明 → 教科書から削除に

https://nlab.itmedia[...]

ITmedia

2023-08-31

[189]

서적

五輪書

岩波書店

[190]

간행물

江戸前期武家服飾の材質規定について

https://iss.ndl.go.j[...]

金城学院大学

[191]

서적

診療報酬の歴史

思文閣出版

[192]

서적

身分差別社会の真実

講談社現代文庫

[193]

문서

非人となる例として、刑罰「非人手下」「奴 (刑罰)|奴刑」の執行などがある。

[194]

서적

サンカと犯罪

現代書館

2008-11

[195]

서적

「部落史」を問う

兵庫部落問題研究所

[196]

서적

大阪慕情 船場ものがたり

神戸新聞出版センター

[197]

간행물

近世の身分制編成に関する覚え書

https://hdl.handle.n[...]

熊本大学

[198]

문서

武士の士分・侍、彼等の中には後に華族として爵位を与えられた者もいたが、解体された江戸幕府・奥羽越列藩同盟・蝦夷共和国(幕府陸軍・幕府海軍)のはからいにより、明治政府からの官軍(新政府軍)や大日本帝国陸軍・海軍の「贈位の日本軍の階級」の官職および称号の申し出を受けて得る者、または、必ずしもこの申し出を「固辞」して名誉や名声などの裕福を求めなかった者もいた。

[199]

서적

日本歴史の中の被差別民

[200]

서적

百姓の江戸時代

ちくま新書

[201]

웹사이트

ひろげよう人権 関西大学文学部講師 上杉聰「部落史は変わった」(その3)

https://web.archive.[...]

[202]

서적

身分制社会の真実

講談社現代新書

[203]

서적

差別用語を見直す

[204]

서적

部落解放同盟「糾弾」史

[205]

문서

断筆宣言への軌跡

[206]

문서

永井荷風と部落問題

[207]

뉴스

解放新聞

[208]

웹사이트

差別表現だと認め 反省文をもとに話し合い|部落解放同盟中央本部

http://www.bll.gr.jp[...]

2021-12-26

[209]

서적

素顔の西郷隆盛

新潮新書

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com