기각류

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

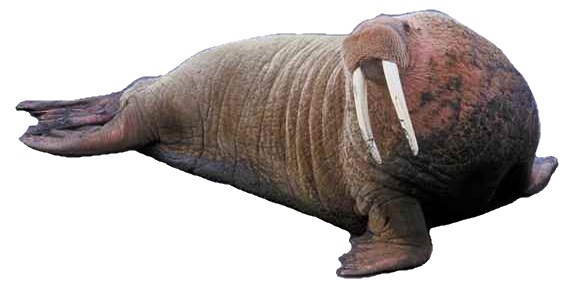

기각류는 지느러미와 발을 뜻하는 라틴어 단어에서 유래된 명칭으로, 물개, 바다사자, 바다코끼리를 포함하는 식육목의 하위 분류군이다. 유선형 몸체, 지느러미로 변형된 사지, 귓바퀴의 부재, 털 외피 등의 특징을 가지며, 크기는 바이칼물범에서 남방코끼리해표까지 다양하다. 기각류는 육식성이며, 물고기, 두족류 등을 주로 섭취한다. 일부 종은 육상에서 번식하고, 다른 종은 얼음 위에서 번식하며, 일부는 이동성이 뛰어나다. 기각류는 인간과의 관계에서 문화적 상징으로 묘사되기도 하고, 사육되기도 하지만, 사냥, 어업과의 경쟁, 해양 오염, 기후 변화 등 다양한 위협에 직면해 있으며, 일부 종은 멸종 위기에 놓여 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 포식자 - 말벌

말벌은 사회성 곤충으로 종이 펄프로 둥지를 만들고 애벌레에게 먹이를 주며, 붉은 주황색 날개와 갈색, 노란색 줄무늬 배를 가지고 암컷만 독침이 있으며, 유라시아 원산으로 북미 등에도 유입되어 꿀벌을 사냥하고 일부 지역에서는 멸종 위기로 보호받는다. - 포식자 - 곰

곰은 식육목 곰과에 속하는 포유류로, 튼튼한 몸과 강력한 발톱을 가졌으며 북반구와 남아메리카에 분포하는 8종으로 나뉘고, 잡식성이지만 종에 따라 식성이 다르며, 동면을 하고 곰 사냥이나 곰 인형 등 문화적으로 인간과 관계를 맺어왔다. - 해양 포유류 - 고래

고래는 유선형 몸과 지느러미를 가진 물에 사는 포유류로, 수염고래와 이빨고래로 나뉘며 뛰어난 청력과 음파탐지 능력으로 소통하지만, 과거 포경으로 멸종 위기에 처해 국제적인 보호를 받고 인간과 복잡한 관계를 맺고 있다. - 해양 포유류 - 해달

해달은 족제비과에 속하는 해양 포유류로, 뛰어난 수영 실력과 두꺼운 모피를 지녔으며 해양 생태계 유지에 중요한 핵심종이지만, 현재는 기름 유출, 범고래의 포식, 질병 등 다양한 위협에 직면하고 있다. - 한국어 위키백과의 링크가 위키데이터와 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 한국어 위키백과의 링크가 위키데이터와 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다.

| 기각류 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 분류 | |

| 학명 | Pinnipedia |

| 명명자 | Illiger, 1811 |

| 이명 | Pinnipeda Illiger, 1811 Phocoidea (Gray, 1821) Smirnov, 1908 |

| 영어 이름 | pinniped, fin-footed mammal |

| 한국어 이름 | 기각류 |

| 생물학적 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 강 | 포유강 |

| 목 | 식육목 |

| 아목 | 개아목 |

| 소목 | 곰하목 |

| 미분류 (소목 아래) | 이리목 |

| 형태 | |

| 일반적인 길이 | 1m |

| 최대 길이 | 5m |

| 일반적인 무게 | 45kg |

| 최대 무게 | 3200kg |

| 분포 | 분포도 참고 |

| |

| 하위 분류군 | |

| 멸종된 과 | 데스마토포카과† |

| 상과 | 기각상과 |

| 과 | 바다코끼리과 물개과 |

| 상과 | 물범상과 |

| 과 | 물범과 |

| 비고 | 이 분류는 과학적 분류이며, 일상적인 영어에서는 바다코끼리를 제외하기도 함. |

| 진화 및 계통 | |

| 화석 기록 | 최후기 올리고세 – 홀로세, |

| 이미지 | |

| |

2. 어원

"기각류"라는 이름은 라틴어 pinna|지느러미la와 pes, pedis|발la에서 유래되었다.[2] "물개"라는 일반적인 명칭은 고대 영어 seolh|ang에서 유래되었으며, 이는 다시 원시 게르만어 에서 파생되었다.[3]

기각류는 유선형의 방추형 몸체, 작거나 없는 귓바퀴, 둥근 머리, 짧은 주둥이, 유연한 목, 지느러미로 변형된 사지, 작은 꼬리를 가지고 있다.[22][21] 유선과 생식기는 몸 안으로 들어갈 수 있다.[22] 물개는 궤도벽이 주로 상악골에 의해 형성되고 특정 안면 뼈에 의해 포함되지 않는다는 점에서 육식동물 중에서 독특하다.[12] 육상 육식동물에 비해 기각류는 이빨이 적고 뾰족하며 원뿔 모양이다. 그들은 다른 육식동물의 절치와 같이 살점을 자르는 것이 아니라 미끄러운 먹이를 잡는 데 적합하다. 바다코끼리는 긴 상악 견치를 가지고 있는 독특한 엄니를 가지고 있다.

기각류는 식육목 개아목에 속하는 포유류의 한 분류군이다. 1811년 독일 박물학자 요한 카를 빌헬름 일리거가 처음으로 기각류를 별개의 분류군으로 인식하고, 과(Family)와 목 모두에 Pinnipedia라는 이름을 부여했다.[5] 1989년에는 Annalisa Berta와 동료들이 화석 속 ''에날리아르크토스''와 현생 물범을 자매군으로 포함하기 위해 Pinnipedimorpha라는 분류되지 않은 분지군을 제안했다.[7]

3. 특징

기각류의 크기는 바이칼물범의 1m 및 45kg에서 남방코끼리해표의 5m 및 3200kg까지 다양하다. 전반적으로 다른 육식동물보다 크다.[22] 몇몇 종은 종이 얼마나 일부다처적인지에 따라 수컷 편향적인 성적 이형성을 보인다. 코끼리해표와 같은 고도로 일부다처적인 종은 극도로 성적으로 이형적이며, 일부다처성이 낮은 종은 수컷과 암컷의 크기가 비슷하거나 남극 물개의 경우 암컷이 약간 더 크다. 성적 이형성이 있는 종의 수컷은 또한 더 크거나 더 두드러진 머리, 목, 가슴, 능선, 코와 송곳니와 더 두꺼운 털과 갈기와 같은 2차 성징을 가지는 경향이 있다.[23] 일부다처적인 종이 성적으로 이형적인 경향이 있지만, 성별 간의 크기 차이는 생태학적 차이로 인해 발생했으며 일부다처제가 나중에 발달했다는 증거가 있다.[24][25]

거의 모든 기각류는 털 외피를 가지고 있으며, 예외는 거의 덮여 있지 않은 바다코끼리이다. 심지어 완전히 털이 있는 종(특히 바다사자)조차 육상 포유류보다 털이 적다. 물개는 속털과 보호모로 구성된 무성한 외피를 가지고 있다. 얼음 위에서 사는 종에서 어린 새끼는 성체보다 더 두꺼운 털을 가지고 있다. 솜털로 알려진 외피의 개별 털은 햇빛의 열을 가두어 새끼를 따뜻하게 유지할 수 있다. 기각류는 일반적으로 대비음영을 띠며, 등쪽으로는 더 어둡고 복부쪽으로는 더 밝은 색을 띤다. 이는 바다 위로 비치는 빛으로 인한 자체 그림자 효과를 상쇄하는 역할을 한다. 하프물범 새끼의 순수한 흰색 털은 북극 환경에서 새끼를 숨긴다. 몇몇 종은 밝고 어두운 색소 침착의 충돌 패턴을 가지고 있다.[22] 털이 완전히 덮인 모든 종은 털갈이를 한다. 이 과정은 종에 따라 빠르거나 점진적일 수 있다. 물개는 피하지방 층을 가지고 있는데, 이를 블러버라고 하며, 이는 물범과 바다코끼리에서 특히 두껍다.[22] 블러버는 동물을 따뜻하게 유지하고 단식할 때 에너지와 영양을 공급하는 역할을 한다. 기각류 질량의 50%를 차지할 수 있다. 신생 새끼는 블러버 층이 얇지만, 일부 종은 두꺼운 솜털로 이를 보완한다.

기각류의 단순한 위는 육식동물의 전형적인 특징이다. 대부분의 종은 맹장이 없고, 소장과 대장 사이에 명확한 경계가 없다. 대장은 비교적 짧고 소장보다 약간 넓을 뿐이다. 소장의 길이는 체장의 8배(캘리포니아 바다사자)에서 25배(코끼리해표)까지 다양하다. 소장의 길이는 빈번한 잠수에 적응하여 부분적으로 소화된 음식에 대한 소화관의 공간을 더 많이 허용할 수 있다. 충수는 물개에서는 없다. 대부분의 해양 포유류와 마찬가지로 신장은 엽으로 나뉘어 과도한 염분을 걸러낸다.

기각류는 앞다리와 뒷다리에 두 쌍의 지느러미를 가지고 있다. 팔꿈치와 발목은 외부에서 보이지 않는다. 기각류는 고래류만큼 빠르지 않으며, 일반적으로 시속 에서 로 헤엄치는 반면, 몇몇 종의 돌고래는 시속 20kn 정도이다. 물개는 더 민첩하고 유연하며, 캘리포니아 바다사자와 같은 일부 바다사자과 동물은 머리 뒤쪽이 뒷지느러미에 닿을 수 있으므로 등쪽으로 회전할 수 있다. 기각류는 항력을 줄이기 위한 몇 가지 적응을 가지고 있다. 유선형 몸체 외에도, 피부에 매끄러운 근육 다발 네트워크가 있어 층류를 증가시키고 물을 가를 수 있다. 입모근이 없기 때문에 헤엄칠 때 털이 유선형이 될 수 있다.

헤엄칠 때 바다사자과 동물은 펭귄과 바다거북과 유사하게 날개와 같은 방식으로 앞지느러미에 의존하여 움직인다. 앞지느러미의 움직임은 지속적이지 않으며, 각 스트로크 사이에서 미끄러져 나아간다. 육상 육식동물에 비해 바다사자과 동물의 앞다리 뼈는 길이가 줄어들어 지느러미가 움직일 때 팔꿈치 관절에서 저항이 줄어든다. 뒷지느러미는 방향을 조절한다. 바다코끼리와 물범은 뒷지느러미와 하체를 좌우로 움직여 헤엄치며, 앞지느러미는 주로 방향을 조절하는 데 사용된다. 일부 종은 물 밖으로 뛰어올라 파도를 "탄다".

기각류는 육상 동물만큼 잘하지는 못하지만 육상에서 이동할 수 있다. 바다사자과 동물과 바다코끼리는 뒷지느러미를 앞으로 돌려 몸 아래에 놓을 수 있어 네 발로 "걸을" 수 있다. 앞지느러미는 육상 포유류의 사지와 같이 가로면이 아닌 시상면을 따라 움직인다. 바다사자과 동물은 머리와 목을 옆으로 흔들어 추진력을 얻는다. 바다사자가 계단을 올라가는 모습이 기록되었다. 물범은 뒷지느러미로 걸을 수 없으며, 앞지느러미가 몸을 안정시키면서 몸을 앞으로 엎드려 뒹굴어야 한다. 일부 종에서는 앞지느러미가 땅을 밀어내는 노처럼 작용할 수 있다. 물범은 미끄러질 수 있으므로 얼음 위에서 더 빠르게 움직일 수 있다.

기각류의 눈은 크기에 비해 비교적 크며 머리 앞쪽에 위치해 있다. 더 작은 눈을 가진 바다코끼리만이 머리 양쪽에 위치해 있다. 물개의 눈은 수중 및 공중 모두에서 볼 수 있도록 적응되어 있다. 대부분의 망막은 구형 수정체 주변에 등거리로 위치한다. 각막은 굴절이 공기와 물 사이에서 변하지 않는 평평한 중심부를 가지고 있다. 혈관이 풍부한 홍채는 강력한 괄약근을 가지고 있다. 축동된 동공은 전형적으로 서양배 모양이지만, 수염고래는 더 수평적이다. 깊은 잠수를 하는 코끼리물범에 비해, 항구물범과 캘리포니아 바다사자와 같은 얕은 수심에서 활동하는 종의 홍채는 수축과 산동 사이에서 크기가 크게 변하지 않는다.[30] 물개는 빛을 간상체를 통해 다시 반사하여 감도를 높이는 반사층인 ''휘판''을 통해 어둠 속에서도 볼 수 있다.

육지에서 기각류는 어두운 빛에서는 근시이다. 이것은 렌즈와 각막이 빛을 굴절(굽힘)시키는 능력을 감소시키므로 밝은 빛에서 감소한다. 하프물범과 같은 극지방에 사는 물개는 눈과 얼음에서 반사되는 밝은 빛에 적응된 각막을 가지고 있다. 따라서 그들은 설맹을 겪지 않는다.[31] 기각류는 원뿔 세포를 가지고 있지 않으므로 색상 시각이 제한적인 것으로 보인다.[32] 물개에서 유연한 눈 움직임이 기록되었다.[33] 바다코끼리는 발달된 외안근과 안와 지붕의 부재로 인해 눈을 앞뒤로 그리고 위쪽으로 내밀 수 있다.[34] 물개의 눈은 각막 상피가 케라틴에 의해 경화되고, 공막이 잠수 압력을 견딜 수 있을 만큼 두껍기 때문에 튼튼하다. 물개는 또한 눈을 보호하기 위해 눈물샘에서 점액을 분비한다. 많은 포유류와 조류와 마찬가지로 기각류는 순막을 가지고 있다.

기각류의 귀는 물속에서 소리를 듣도록 적응되어 있으며, 최대 70,000 Hz의 주파수를 들을 수 있다. 공기 중에서는 많은 육상 포유류에 비해 기각류의 청력이 다소 감소한다. 공기 중 청각 감도는 일반적으로 인간보다 약하지만, 여전히 넓은 주파수 범위를 가지고 있다. 항구물범, 캘리포니아 바다사자 및 북부코끼리물범의 세 종을 대상으로 한 연구에 따르면 바다사자는 공기 중 청각에 가장 잘 적응되어 있고, 코끼리물범은 수중 청각에, 항구물범은 둘 다에 동등하게 적응되어 있는 것으로 나타났다.[35] 기각류는 육지에서 꽤 좋은 후각을 가지고 있지만,[36] 콧구멍이 닫혀 있어서 물속에서는 쓸모가 없다.

기각류는 잘 발달된 촉각을 가지고 있다. 육상 포유류에 비해, 기각류의 콧수염과 같은 수염 또는 진동모는 10배 더 많은 신경 연결을 가지고 있어 물 속에서 진동을 효과적으로 감지할 수 있다.[37] 이러한 진동은 예를 들어 물고기가 물을 헤엄쳐 갈 때 발생한다. 진동 감지는 동물이 먹이를 찾을 때 유용하며, 특히 어둠 속에서 시력을 보완하거나 대체할 수도 있다.[38][39] 항구물범은 다른 동물이 몇 분 전에 만든 수류 경로를 따라갈 수 있으며, 이는 개가 냄새를 따라가는 것과 유사하며,[40][41] 경로를 담당하는 물체의 크기와 유형을 구별할 수도 있다.[42]

설치류와 같은 육상 포유류와 달리, 기각류는 물체를 검사할 때 수염을 물체 위로 쓸지 않고, 감지를 최대화하면서 수염을 고정된 상태로 앞으로 내밀 수 있다.[38][43] 흐름에 대한 진동모의 각도가 감지 능력의 가장 중요한 요인인 것으로 보인다.[43] 일부 바다사자과의 수염은 매우 길게 자란다. 남극물개의 수염은 41cm에 달할 수 있다.[44] 바다코끼리는 600~700개의 개별 털로 가장 많은 진동모를 가지고 있다. 이것들은 바닥을 따라 먹이를 찾을 때 중요하다. 먹이를 찾는 것 외에도, 수염은 항해에도 역할을 할 수 있다; 점박이물범은 수염을 사용하여 얼음 구멍을 감지하는 것으로 보인다.

기각류는 크고 두꺼운 몸, 단열 지방층과 털, 그리고 빠른 신진대사를 통해 체온을 유지한다. 휴식 상태의 체온은 약 이며, 주변 바닷물 온도는 이다. 서로 다른 종의 신진대사율은 육상 포유류의 1.5~3배에 달한다. 또한, 물갈퀴의 혈관은 역류 교환에 적응되어 있는데, 작은 정맥이 몸통에서 혈액을 운반하는 동맥을 둘러싸서 열을 포획한다. 지방층과 털은 물속에서 물범을 따뜻하게 유지하지만, 육상에서는 과열을 일으킬 수 있다. 과열을 막기 위해, 많은 종은 모래로 몸을 덮어 식힌다. 승려물범은 더 시원한 층을 파내기도 한다. 북부 바다사자는 헐떡거림으로 체온을 식힌다.

기각류는 한 번에 여러 달을 바다에서 보내기 때문에 물속에서 잠을 자야 한다. 과학자들은 기각류가 배를 위로 한 채로 천천히 아래로 떠다니며 한 번에 몇 분 동안 잠을 자는 것을 기록했다.[53] 다른 해양 포유류와 마찬가지로, 물개는 포식자를 감지하고 피할 수 있도록, 그리고 완전히 깨어나지 않고도 수면으로 올라와 숨을 쉴 수 있도록 뇌의 절반은 깨어 있는 상태로 물속에서 잠을 잔다. 육지에서 잠을 잘 때는 뇌의 양쪽이 모두 수면 모드로 들어간다.[47]

기각류는 양서류 생활 방식을 가지고 있다. 대부분 수생 생활을 하지만, 번식, 털갈이, 휴식, 햇볕 쬐기 또는 수생 포식자를 피하기 위해 육지로 나온다. 여러 종이 특히 환경 변화에 대응하여 광대한 거리를 이동하는 것으로 알려져 있다. 코끼리해표는 일년 중 대부분을 바다에서 보내며 번식지와 털갈이 장소 사이의 거리가 매우 멀다. 북부 코끼리해표는 가장 멀리 이동하는 포유류 중 하나로, 를 이동한다. 바다사자과는 물범과보다 이동을 덜 하는 경향이 있으며, 특히 열대 종에서 그렇다.[50] 이동하는 물범은 지자기장, 물과 바람의 흐름, 태양과 달의 위치, 물의 온도 및 화학적 조성을 사용하여 목적지에 도달할 수 있다.

기각류는 먹이를 찾거나 포식자를 피하기 위해 잠수할 수 있다. 예를 들어, 웨델해표는 일반적으로 15분 이상, 깊이 이상 잠수하지 않지만, 최대 73분 동안 잠수하여 깊이 에 도달할 수 있다. 북부 코끼리해표는 종종 깊이에서 20분 동안 잠수한다. 또한 깊이에서 한 시간 이상 잠수할 수도 있다. 바다사자과의 잠수는 더 짧고 얕은 경향이 있다. 일반적으로 5~7분 동안 지속되며 평균 수심은 이다. 그러나 뉴질랜드사자는 최대 까지 잠수하여 12분 동안 물 속에 잠긴 것으로 기록되었다. 바다코끼리의 식단은 매우 깊거나 오랫동안 잠수할 필요가 없다. 기각류는 일반적으로 25~30년 동안 산다.

기각류는 모두 육식성이자 포식자이다. 전체적으로 볼 때, 기각류는 주로 물고기와 두족류를 먹지만, 갑각류, 이매패류, 동물성 플랑크톤 및 내온성 동물(온혈)과 같은 먹이도 섭취한다. 예를 들어 바닷새가 있다. 대부분의 종은 일반적인 식단을 가지고 있지만, 몇몇은 전문적인 식단을 가지고 있다. 예를 들어, 크릴을 먹는 게잡이물범, 갑각류를 먹는 고리무늬물범, 오징어를 전문적으로 먹는 로스해표와 남부코끼리해표, 그리고 저서 생물 무척추동물을 전문적으로 먹는 수염고래와 바다코끼리가 있다.[48]

기각류는 단독으로 또는 협동 사냥으로 사냥할 수 있다. 전자의 행동은 비군집성 어류, 움직이지 않거나 느린 무척추동물, 그리고 내온성 먹이를 사냥할 때 전형적이다. 단독으로 먹이를 찾는 종은 대개 해안이나 얕은 물에서 사냥한다. 예외는 북부코끼리해표로, 이들은 깊은 바다에서 물고기를 사냥한다. 또한, 바다코끼리는 단독으로 먹이를 먹지만, 작은 무리 또는 큰 무리로 다른 바다코끼리 근처에 있는 경우가 많다. 물고기나 오징어의 큰 떼를 위해, 일부 바다사자와 같은 기각류는 큰 무리에서 협동하여 먹이를 찾고 몰아간다. 캘리포니아 바다사자와 남미바다사자와 같은 일부 종은 바닷새와 고래류와 함께 사냥을 한다.

물범은 일반적으로 먹이를 통째로 삼키며, 너무 큰 먹이는 찢어서 먹는다.[51] 펭귄의 주요 포식자인 표범해표는 먹이를 격렬하게 흔들어 죽이는 것으로 알려져 있다. 게잡이물범과 같은 여과 섭식 종의 이빨에 있는 복잡한 톱니는 플랑크톤 먹이를 삼킬 때 물이 새어 나가게 한다.[48] 바다코끼리는 혀를 사용하여 조개 껍데기에서 이매패류의 살을 빨아 먹는 흡입 섭식으로 먹이를 섭취한다는 점에서 독특하다. 기각류는 주로 물에서 사냥하지만, 남미바다사자는 육지에서 펭귄을 쫓는 것으로 알려져 있다. 일부 종은 이해할 수 없는 이유로 위석을 삼키는 경우도 있다. 기각류는 바닷물을 마실 수 있지만, 대부분의 수분 섭취는 음식에서 얻는다.

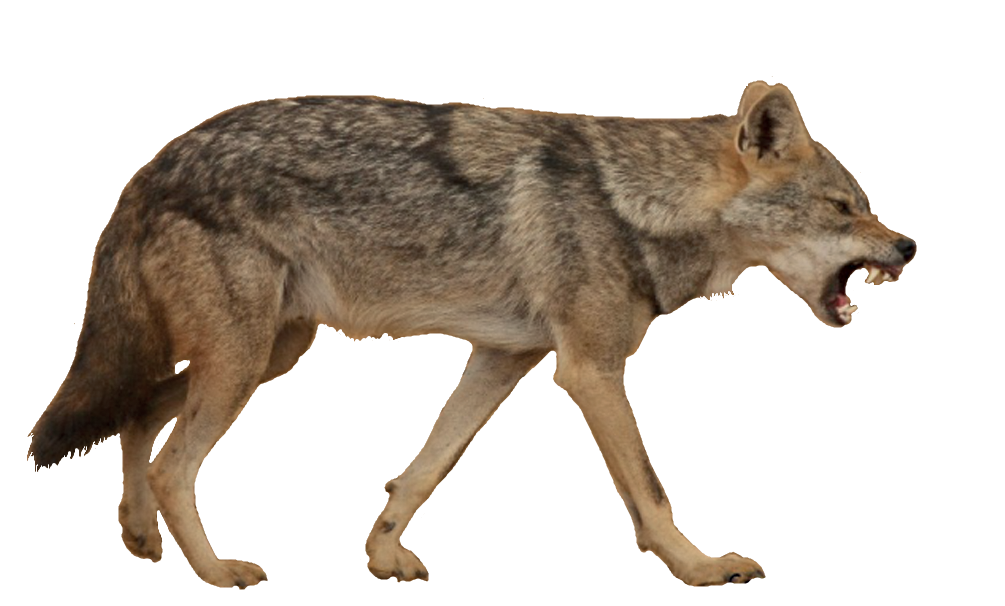

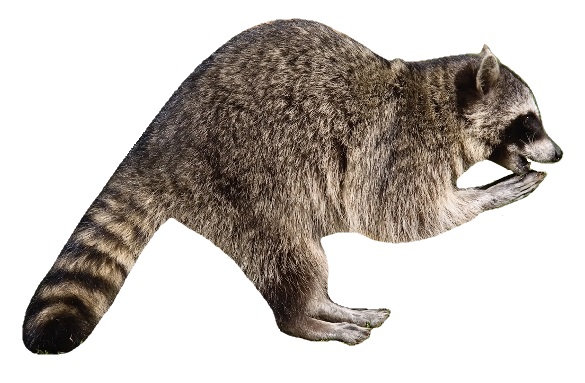

기각류 자체도 포식의 대상이 된다. 대부분의 종은 범고래의 먹이가 된다. 물범을 제압하고 죽이기 위해, 범고래는 머리나 꼬리로 물범을 친다(꼬리는 물범을 공중으로 날려버림), 또는 단순히 물범을 물어뜯어 찢어버린다. 범고래는 일반적으로 10마리 이하의 무리로 사냥하지만, 더 큰 무리나 단독 개체에 의해 사냥되기도 한다. 모든 연령대의 물범이 표적이 될 수 있지만, 새끼가 가장 많이 표적이 된다. 상어는 기각류의 또 다른 주요 포식자이며, 일반적으로 백상아리이지만 백상아리와 청상아리도 있다. 상어는 보통 아래에서 기습하여 공격한다. 탈출한 부상당한 물범은 대개 상처로부터 회복할 수 있다. 뒷다리에 표적이 된 바다사자는 생존할 가능성이 더 높고, 앞다리에 부상을 입은 물범이 생존할 가능성이 더 높다. 기각류는 또한 육상 및 설빙성 포식자에게도 잡아먹힌다. 북극곰은 북극 물범과 바다코끼리, 특히 새끼의 주요 포식자이다. 곰은 물범을 찾아다니거나, 물범이 다가오기를 기다릴 수 있다. 다른 육상 포식자로는 퓨마, 갈색하이에나 및 다양한 종의 개과 동물이 있으며, 이들은 주로 어린 개체를 표적으로 한다.

기각류는 무리를 지어 포식의 기회를 줄인다. 일부 종은 날카로운 송곳니로 공격자에게 치명적인 상처를 입힐 수 있다. 다 자란 바다코끼리는 북극곰에게 특히 위험한 먹이이다.[52] 바다에서, 북부코끼리해표는 수면에서 사냥하는 범고래와 백상아리의 손이 닿지 않는 곳으로 잠수한다.[53] 육상 포식자가 없는 남극에서는 기각류가 북극의 기각류보다 얼음 위에서 더 많은 시간을 보낸다.

기각류 간의 종간 포식도 발생한다. 표범해표는 다른 많은 종, 특히 게잡이물범을 잡아먹는 것으로 알려져 있다. 표범해표는 일반적으로 게잡이물범의 새끼를, 특히 11월부터 1월까지를 표적으로 삼는다. 나이가 많은 게잡이물범은 표범해표의 공격에 실패한 흉터를 흔히 가지고 있으며, 1977년 연구에 따르면, 85마리의 개체 게잡이물범 표본 중 75%가 이러한 흉터를 가지고 있었다.[52][54] 바다코끼리는 저서 무척추동물을 먹는 데 특화되어 있지만, 때때로 북극 물범을 잡아먹는다. 그들은 긴 엄니로 먹이를 죽이고, 지방과 피부를 먹는다. 스텔러바다사자는 항만바다표범, 북방털물범 및 캘리포니아 바다사자를 잡아먹는 것으로 기록되었으며, 특히 새끼와 어린 성체를 잡아먹는다. 뉴질랜드바다사자는 일부 물개 종의 새끼를 먹고, 남미바다사자는 남방털물범을 잡아먹을 수 있다.[52]

기각류의 짝짓기 체계는 극단적인 일부다처제에서 순차적 일부일처제까지 다양하다. 33종 중 20종은 육지에서 번식하고 나머지 13종은 얼음 위에서 번식한다.[55] 육지에서 번식하는 종은 일반적으로 일부다처제이며, 암컷이 큰 무리를 이루고 수컷은 암컷과 짝짓기를 하고 경쟁자로부터 보호할 수 있다. 일부다처제 종에는 코끼리해표, 회색물범 및 대부분의 바다사자가 포함된다.[23] 육지에서 번식하는 기각류는 육상 포식자가 적은 섬에서 짝짓기를 선호한다. 적합한 섬은 공급이 부족하고 혼잡한 경향이 있다. 번식하는 육지가 고정되어 있기 때문에 암컷은 여러 해 동안 같은 장소로 돌아온다. 수컷은 시즌 초에 도착하여 암컷을 기다린다. 수컷은 암컷을 독점하기 위해 육지에 머물며, 바다로 먹이를 구하러 가면 위치를 잃게 되므로 몇 달 동안 단식할 수도 있다. 일부다처제 종은 또한 수컷에게 유리한 극심한 성적 이형성을 보이는 경향이 있다. 이러한 이형성은 더 큰 가슴과 목, 더 긴 송곳니, 더 촘촘한 털로 나타나며, 이는 모두 수컷이 싸움에 대비하도록 해주는 특징이다. 더 큰 수컷은 더 많은 블러버를 가지고 있으며 따라서 단식을 위한 더 많은 에너지 비축량을 가지고 있다.[23]

바다코끼리와 대부분의 참물범과 같은 다른 물범은 얼음 위에서 번식하고 물에서 교미한다. 몇몇 육상 번식 종도 물에서 짝짓기를 한다.[23] 이러한 종의 암컷은 더 넓게 분포하는 경향이 있으며, 얼음이 단단한 육지보다 덜 안정적이므로 고향 회귀성이 떨어진다. 따라서 일부다처제는 얼음 위에서 번식하는 종에서 약한 경향이 있다. 이에 대한 예외는 바다코끼리인데, 먹이 분포로 인해 암컷이 더 가까이 모인다. 빠른 얼음 위에서 번식하는 기각류는 유빙 위에서 번식하는 종보다 더 함께 뭉치는 경향이 있다. 얼음 위에서 번식하는 물범은 성적 이형성이 거의 또는 전혀 없는 경향이 있다. 남극 물범에서는 암컷에게 약간의 크기 편향이 있다. 바다코끼리와 고리무늬물범은 얼음 위에서 번식하는 종 중에서 수컷에게 유리한 뚜렷한 성적 이형성을 보이는 독특한 종이다.[23]

성체 수컷 기각류는 번식 성공을 보장하기 위해 여러 전략을 가지고 있다. 바다사자 수컷은 암컷이 일광욕을 하고 출산할 수 있으며 그늘, 조수 웅덩이 또는 물에 대한 접근과 같은 귀중한 자원을 포함하는 영토를 설정하여 암컷에 접근할 수 있다. 영토는 일반적으로 자연 장벽으로 표시되며, 일부는 완전히 또는 부분적으로 물 속에 있을 수 있다. 수컷은 위협적인 발성과 자세로 영토 경계를 방어하지만, 신체적 싸움은 일반적으로 그다지 격렬하지 않으며, 대부분 시즌 초에 국한된다. 또한 개체는 매 번식기마다 동일한 영토로 돌아온다. 강치와 북방털물범과 같은 특정 종에서는 우세한 수컷이 2~3개월 동안 영토를 유지할 수 있다. 암컷은 일반적으로 영토 사이를 자유롭게 이동할 수 있으며 수컷은 암컷을 강요할 수 없지만 북방털물범, 남아메리카 바다사자 및 호주 바다사자와 같은 일부 종에서는 수컷이 위협적인 행동과 심지어 폭력으로 암컷을 자신의 영토에 성공적으로 가둘 수 있다. 참물범, 웨델해표 및 수염고래와 같은 일부 참물범 종에서는 수컷이 "해양 영토"를 설정하고 암컷의 휴식 구역에 인접한 물을 순찰하고 방어하며, 암컷이 들어오기를 기다린다. 이러한 해양 영토는 또한 발성에 의해 유지된다. 웨델해표 수컷의 해양 영토에는 암컷 호흡 구멍이 얼음에 있는 입구가 포함된다.

일부 바다코끼리 개체군에서 레크 짝짓기 시스템이 존재하는 것으로 알려져 있다.[56] 이 수컷들은 암컷 무리 근처에 모여 정교한 구애 행동과 발성으로 암컷을 유혹하려 한다. 레킹은 또한 캘리포니아 바다사자, 남아메리카털물범, 뉴질랜드바다사자, 참물범에서도 존재할 수 있다.[56][59] 코끼리해표, 회색물범, 레크가 아닌 바다코끼리를 포함한 일부 종에서는 수컷이 원하는 암컷을 차지하고 경쟁자로부터 방어하려고 한다. 특히 코끼리해표 수컷은 과시와 싸움을 통해 우세 계층을 구축하며, 최상위 수컷은 번식 성공을 거의 독점한다. 알파 수컷은 100마리의 암컷으로 구성된 하렘을 가질 수 있다. 회색물범 수컷은 일반적으로 시간이 지남에 따라 구성원이 변경될 수 있는 암컷 무리 속에 자신을 위치시키고, 일부 바다코끼리 개체군의 수컷은 암컷 무리를 지킨다. 수컷 고리무늬물범, 게잡이물범, 점박이물범 및 고리무늬물범은 근처의 암컷을 따라가서 보호하고, 발정기에 도달하면 짝짓기를 한다. 이들은 단독 암컷이거나 소규모 그룹일 수 있다.

더 젊거나 덜 우세한 수컷 기각류는 몰래 행동, 암컷 괴롭힘 또는 심지어 군집의 조직적인 방해를 포함하여 대안적인 짝짓기 전략으로 번식 성공을 달성하려고 시도할 수 있다. 암컷 기각류는 특히 바다코끼리와 같은 레크 번식 종뿐만 아니라 수컷이 짝짓기를 원하는 모든 암컷을 지배하려 하는 코끼리해표에서도 짝을 선택할 수 있는 것으로 보인다. 원치 않는 수컷이 암컷 코끼리해표나 회색물범을 덮치면 암컷은 저항하고 도망가려고 한다. 이 소란은 다른 수컷들을 현장으로 끌어들이고, 가장 우세한 수컷이 점령하여 암컷과 짝짓기를 한다. 우세한 암컷 코끼리해표는 더 우세한 수컷의 영역에서 군집의 중앙에 머무는 반면, 변두리 암컷은 부하 수컷과 함께 남겨진다. 암컷 강치는 짝짓기를 위해 자신의 영토 수컷에게 구애를 할 수 있다.

물범을 제외하고는, 암컷 기각류는 출생 후 곧 발정에 들어가 출산 간격이 5~6년으로, 매년 새끼를 낳을 수 있다. 모든 종은 착상 지연을 겪는데, 이때 배아는 수 주 또는 수 달 동안 자궁에 들어가지 않는다. 착상 지연을 통해 암컷은 출산에 적합한 환경이 될 때까지 기다릴 수 있다. 물범의 임신 기간(착상 지연 포함)은 일반적으로 1년이다. 대부분의 종의 출산은 봄과 여름에 이루어진다. 일반적으로 한 마리의 새끼가 태어나며, 쌍둥이는 드물고 사망률이 높다. 대부분의 종의 새끼는 비교적 발달된 상태로 태어나며 조숙성을 보인다.

4. 분류

기각류는 물범과(Phocidae), 물개과(Otariidae), 바다코끼리과(Odobenidae)의 세 과로 나뉜다.[9][10] 물개과와 바다코끼리과는 바다사자상과(Otarioidea)에 속하며,[9] 물범과는 물범상과(Phocoidea)에 속한다.[10] 현존하는 기각류는 34종이며, 50종 이상의 화석 종이 있다.[4][11]

물범과와 바다코끼리과를 물범과의 물범아과와 바다코끼리아과로 분류하기도 한다. 전통적으로 물개과는 바다사자아과와 남극물개아과로 나뉘었지만, 형태 및 분자 계통 연구에서는 이러한 계통 관계가 지지되지 않는다.[118] 화석 분류군으로는 스템 그룹(기저 분류군)인 에날리아르크토스과, 중신세에 서식했던 바다사자상과의 데스마토포카과 등이 알려져 있다.[115][125][126]

기각류의 분류학적 위치에 대해서는 여러 설이 존재한다. 과거에는 식육목을 열각아목과 기각아목으로 나누는 경우가 많았고,[107][108] 각각 고양이아목(현재의 고양이아목과는 다름)과 '''바다사자아목'''으로 부르기도 했다. 콜버트 외 (2004)는 기각아목의 별칭으로 '''물개아목'''을 언급했다.[109] 독립된 기각목으로 분류하는 경우에도 열각류만으로 구성된 식육목의 분류명은 유지되었으며,[110] 문부성(당시)의 『학술 용어집』에서는 기각목이 '''물개목'''으로 분류되었다.[111]

최근에는 열각류 중 곰과나 족제비상과와 단일 계통군을 형성한다는 것이 밝혀져, 1976년에는 개형아목 곰하목에 포함시키는 설이 제창되었다.[112] 1993년 윌슨 & 리더의 분류에서 이 설이 채택되었고,[113] 이후의 분류 체계에서는 아목보다 하위의 분류군으로 분류되었다.[114] 상과로 분류하는 경우 '''물개상과'''가 된다.[114][115] 기각류 내부에 물범과만으로 구성된 물범상과와 바다사자과·바다코끼리과로 구성되는 바다사자상과의 2개의 상과를 두는 경우도 있다.[117][118] 기각류 중 바다사자상과는 곰과, 물범과는 족제비상과와 근연 관계라는 2계통 가설,[112] 주로 형태학적 연구에서 물범과와 바다코끼리과가 물범형류라는 단일 계통군을 형성한다는 설도 제창되었지만, 분자 계통학적 연구에서는 이를 지지하지 않는 결과가 많다.[118][123][119] 현재는 기각류가 물범과와 바다사자상과를 자매군으로 하는 단일 계통군이며, 기각류의 자매군을 족제비상과로 하는 설이 우세하다.

4. 1. 계통 분류

다음은 식육목의 계통 분류이다.[137]

{| class="wikitable"

|-

! 식육목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 고양이아목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| † 님라부스과

|-

|

| † Stenoplesictidae |

† Percrocutidae  |

|-

| 아프리카사향고양이과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 고양이상과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 아시아린상과

|-

|

| † 바르보우로펠리스과 |

고양이과  |

|}

|}

|-

! 사향고양이하목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 사향고양이과

|-

! 몽구스상과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 하이에나과

|-

|

|}

|}

|}

|}

|-

! 개아목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| † 암피키온과

|-

| 개과

|-

! 곰하목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 곰상과

|-

|

† 헤미키온과  |

곰과  |

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 기각류

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| † 에날리아르크토스과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 물범과

|-

|

물개과  |

바다코끼리과  |

|}

|}

|}

|-

! 족제비상과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 레서판다과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 스컹크과

|-

|

아메리카너구리과  |

족제비과  |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Berta, Churchill 및 Boessenecker (2018)의 연구 결과를 바탕으로 현존하는 기각류 간의 관계를 나타낸 계통도는 다음과 같다. (남반구 귀 물범 분지군은 완전히 해결되지 않았다.)[4]

{| class="wikitable"

|+ 계통도

|-

! '''기각류'''

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 물범과

| (귀가 없는 물범)

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 물범아과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 수염고래

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 고리무늬물범

|-

! Phocini

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

|-

| 카스피해물범

|}

|-

|

|}

|-

| 회색물범

|}

|-

|

| 리본물범 |

| 물개 |

|}

|}

|}

|-

! 남방물개아과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! Lobodontini

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

| 웨델해물범 |

| 바다표범 |

|-

| 게잡이물범

|}

|-

| 로스해물범

|}

|-

! Miroungini

| (코끼리해표)

|-

|

| 남극코끼리해표 |

| 북극코끼리해표 |

|}

|-

! Monachini

| (바다수도승)

|-

|

| 지중해몽크바다표범 |

| 하와이몽크바다표범 |

|}

|}

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 바다사자과

| (귀가 있는 물범)

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 북방털물개

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 스텔러바다사자

|-

|

|}

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 남미바다사자

|-

|

| 호주바다사자 |

| 뉴질랜드바다사자 |

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

| 갈색털물개 |

| 남극털물개 |

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 남극털물개

|-

|

| 과달루페털물개 |

| 후안페르난데스털물개 |

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 남방털물개

|-

|

| 갈라파고스털물개 |

| 남아메리카털물개 |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|-

! 바다코끼리과

|-

| 바다코끼리

|}

|}

독일 박물학자 요한 카를 빌헬름 일리거는 기각류를 별개의 분류군으로 처음 인식했다. 1811년 그는 과(Family (biology)|family])와 목 모두에 Pinnipedia라는 이름을 부여했다.[5] 미국 동물학자 조엘 아사프 앨런은 1880년 단행본 '북아메리카 기각류의 역사, 북아메리카 바다코끼리, 바다사자, 바다곰, 물범의 단행본'에서 세계의 기각류를 검토했다. 이 간행물에서 그는 이름의 역사를 추적하고, 과와 속의 키를 제공하고, 북미 종을 설명하고, 세계 다른 지역의 종 요약을 제공했다.[6] 1989년, Annalisa Berta와 동료들은 화석 속 ''Enaliarctos''와 현생 물범을 자매군으로 포함하기 위해 분류되지 않은 분지군 Pinnipedimorpha를 제안했다.[7] 기각류는 식육목과 아목 개아목(개 모양 식육류로 알려짐)에 속한다.[8] 현존하는 세 과 중에서 바다사자과와 바다코끼리과는 상과 Otarioidea에 속하며,[9] 물범과는 상과 Phocoidea에 속한다.[10] 기각류에는 34종의 현존 종이 있으며,[4] 50종 이상의 화석 종이 있다.[11]

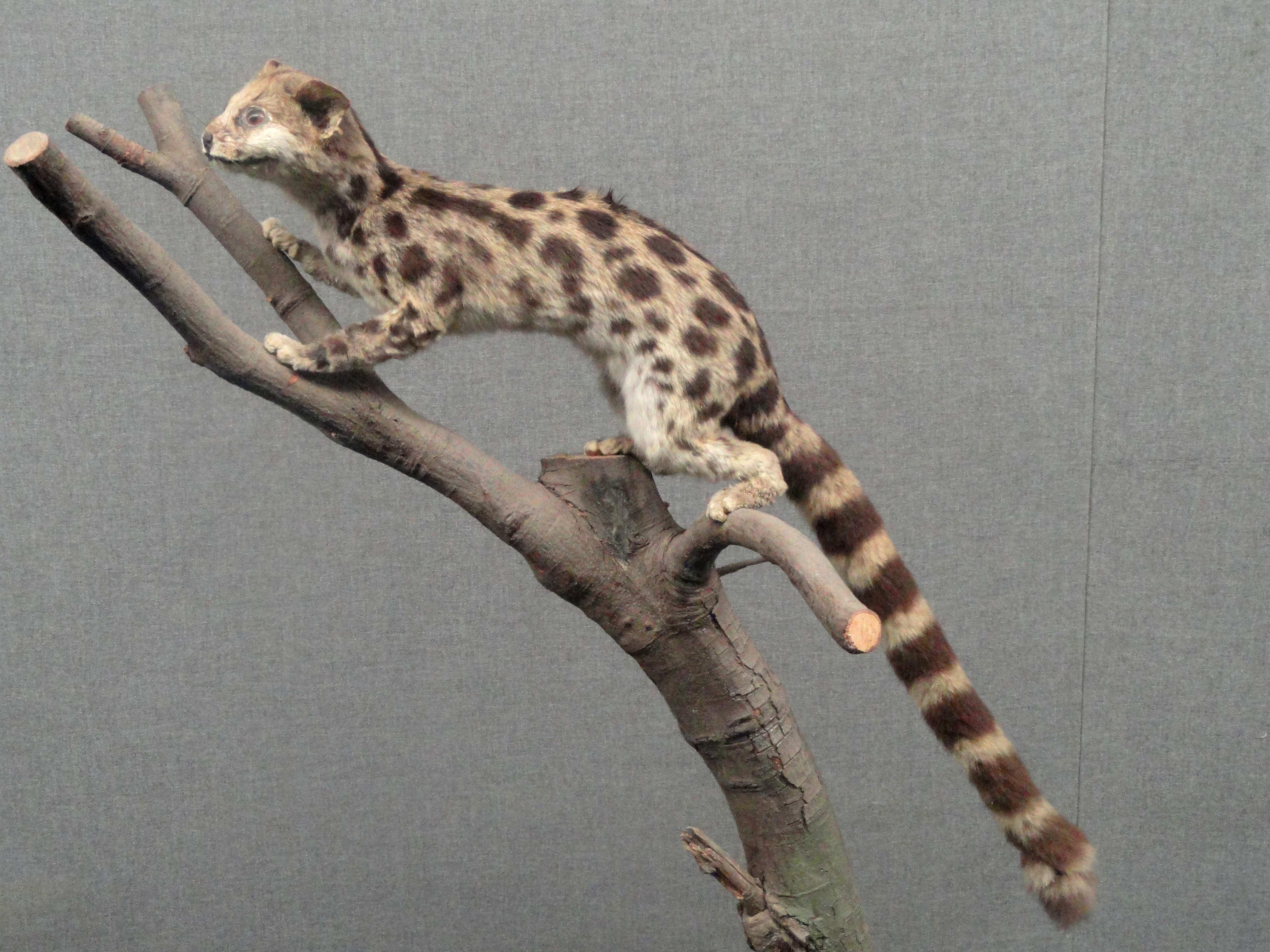

바다사자과는 이개가 있기 때문에 귀 물범이라고도 불린다. 이들은 잘 발달된 앞발을 사용하여 주로 헤엄치며, 뒷지느러미를 몸 아래로 앞으로 이동하여 육지에서 "걸을" 수 있다. 바다사자과 동물의 앞쪽 전두골은 비골 사이로 돌출되어 있으며 크고 납작한 안와상공이 있다. 추가적인 척추는 극상와와 앞에서 분할된 기관지를 분할한다.[12] 바다사자과는 바다사자와 털물개의 두 가지 유형으로 구성되며, 털물개는 일반적으로 더 작고, 더 뾰족한 주둥이, 더 긴 앞발, 더 무거운 피모를 가지고 있다. 바다사자는 5 속과 7종(현재 멸종된 1종)이 존재하며, 털물개는 2속 9종이 존재한다. 바다사자와 털물개는 역사적으로 별도의 아과(각각 Otariinae 및 Arctocephalinae)로 간주되었지만, 유전적 및 분자 증거에 따르면 북방털물개가 다른 바다사자과 동물에 기저이며, 호주바다사자와 뉴질랜드바다사자가 다른 바다사자보다 ''Arctocephalus''와 더 밀접하게 관련되어 있다.[4]

바다코끼리과에는 단 하나의 생존 종인 바다코끼리만 있다. 이 동물은 큰 크기(코끼리해표에 의해서만 초과됨), 거의 털이 없는 피부, 납작한 주둥이, 긴 상부 송곳니가 특징이다. 바다사자과 동물과 마찬가지로 바다코끼리는 뒷다리로 육지를 걸을 수 있다. 물속에서 움직일 때 바다코끼리는 뒷다리에 의존하여 이동하고 앞다리는 조향에 사용한다. 또한 바깥 귀가 없다. 턱의 상익상돌기는 잘 발달되어 있고 코뼈의 뒤쪽은 수평이다. 발에서는 종골이 중간에 돌출되어 있다.[12]

물범은 참물범 또는 "귀가 없는" 물범으로 알려져 있다. 이들은 바깥 귀가 없고 뒷지느러미를 육지에서 움직일 수 없어 불편하다. 이것은 그들의 거대한 발목뼈와 더 평평한 발 뒤꿈치 때문이다. 물 속에서 참물범은 뒷지느러미와 하체 측면의 움직임에 의존하여 앞으로 나아간다. 물범의 두개골은 두꺼워진 유양돌기, 부풀어 오른 고실골, 뒤쪽이 뾰족한 팁이 있는 비골, 존재하지 않는 안와상공을 가지고 있다. 엉덩이는 더 역의 장골을 가지고 있다.[12] 2006년 분자 연구는 물범을 코끼리해표, 몽크바다표범, 남극 물범으로 구성된 Monachinae와 나머지를 모두 포함하는 Phocinae의 두 개의 단계통 아과로 나누는 것을 지지한다.[4][12]

기각류의 분류학적 위치에 대해서는 여러 설이 있으며, 목, 아목, 하목, 소목, 상과, 하목의 상과 사이의 이름이 없는 계급, 분류군으로 인정하지 않는 등 다양하다.

과거에는 아목으로 분류하는 경우가 많았으며, 식육목을 열각아목과 기각아목으로 나누었다. 각각을 고양이아목(현재의 고양이아목과는 다름)・'''바다사자아목'''이라고 부르기도 했다. 콜버트 외 (2004)에서는 기각아목의 별칭으로 '''물개아목'''이 언급되었다.

독립된 기각목으로 분류하는 경우에도 열각류만으로 구성된 식육목의 분류명은 유지되었다. 문부성(당시)에 의한 『학술 용어집』에서는 기각목이 '''물개목'''으로 분류되었다.

이후 열각류 중 곰과나 족제비상과와 단일 계통군을 형성한다는 것이 시사되었고, 1976년에는 개형아목 곰하목에 포함시키는 설이 제창되었다. 1993년의 윌슨 & 리더의 분류에서는 이 설이 채택되었고, 이후의 분류 체계에서는 아목보다 하위의 분류군으로 분류되었다. 상과로 분류하는 경우 '''물개상과'''가 된다. 그 외에 소목의 계급으로 분류하는 경우도 있다.

기각류 내부에 물개과만으로 구성된 물개상과와 바다사자과·바다코끼리과로 구성되는 바다사자상의 2개의 상과를 두는 경우도 있다. 기각류 중 바다사자상과는 곰과, 물개과는 족제비상과와 근연 관계라는 2계통 가설, 주로 형태학적 연구에서 물개과와 바다코끼리과가 물개형류라는 단일 계통군을 형성한다는 설도 제창되었지만, 분자 계통학적 연구에서는 이를 지지하지 않는 결과가 많고, 기각류는 물개과와 바다사자상과를 자매군으로 하는 단일 계통군이며, 기각류의 자매군을 족제비상과로 하는 설이 우세하다.

현존하는 해양 포유류로는, 기각류 외에 고래상목의 고래류, 해우목의 전부, 기각류와 같은 식육목의 수달, 미나미우미카와우소, 북극곰이 있다.

다음 분류는 최근의 유전자 분석 등에 근거한다.

곰소목(Ursida) - 곰과

족제비소목(Mustelida)

* '''기각류(Pinnipedia)''' ( = 광의의 바다코끼리아목(Phocoidea))

* 족제비상과(Mustelidea) - 족제비과 등

전통적인 분류는 현재 계통을 반영하지 않는 것으로 알려져 있다.

과거 바다 생태계에는 어룡, 수장룡, 모사사우루스과 등 대형 파충류가 서식했다. 이들은 육상의 공룡들과 함께 약 6,600만 년 전에 멸종했지만, 그로부터 약 1,300만 년이 지난 시신세 전기, 다시 육상에서 바다로 진출한 두 개의 척추동물 그룹이 있었다. 하나는 육식성 또는 잡식성의 조상을 가진 고래류, 다른 하나는 초식의 바다소류였으며, 둘 다 포유류였다.

고래류는 원시적인 우제목에 기원을 두지만, 그들도 바다로 진출했을 때는 (마치 현재의 기각류와 같이) 연안에 사는 수륙 양서 생물이었다. 시신세 말기의 급격한 기후 변화로 인해 고래류 중 원시적인 수륙 양서 계통이 멸종하고, 수중 생활에 특화된 계통만이 살아남아, 이들은 현재와 같은 원양 생활에 적응했다. 이로 인해 다시 연안성의 수륙 양서 육식 동물이라는 틈새(니치)에 공백이 생겼다. 시신세 다음의 지질 시대인 점신세 말 무렵, 그 틈새에 진출하는 형태로 진화한 것이 기각류이다. 기각류는 이후 다이내믹한 적응과 진화를 거쳤지만, 고래류처럼 외양에서 생활하는 종을 만들어내지 못한 것은, 아마도 외양의 틈새가 이미 고래류에 의해 점유되어 진출할 여지가 없었기 때문일 것이다.

덧붙여, 기각류보다 약간 빠른 점신세 후기에 데스모스틸루스로 대표되는 속주류가 바다로 진출했지만, 분포 지역은 테티스해 주변으로 한정되어 있으며, 또한 중기 신세 말이라는 조기에 멸종했다.

기각류는 북태평양의 북동쪽, 즉 북아메리카 측에서 발생했다고 생각된다. 기각류의 조상으로 생각되는 암피키온류는 시신세 후기 이후 제3기를 통해 북반구에서 번성한 식육류의 그룹이다. 척행성의 걸음걸이나, 대형에 사지가 짧은 체형은 곰과 비슷하지만, 머리 부분과 치열은 늑대와 매우 흡사했다.

한편, 암피키온류는 기각류를 포함한 곰하목에 포함되지 않는다는 설도 있다.

캐나다에서 산출된 푸이지라는 수달류와 닮은 반담수성 식육류이며, 사지는 지느러미 모양이 아니지만 짧고, 대형의 손발에는 물갈퀴가 발달해 있었다. 마찬가지로 수달류와 닮은 한 무리로서 포타모테리움 ''Potamotherium''이 있으며, 이전에는 족제비상과의 팔레오무스텔라과에 포함되어 있었다. 푸이지라나 포타모테리움은 현생군의 직접적인 조상 종은 아니지만, 에나리알크토스류보다 이전에 현생군과의 공통 조상으로부터 분기된 최초기 한 무리라고 생각된다.

4. 2. 하위 분류

물범과와 바다코끼리과를 물범과의 물범아과와 바다코끼리아과로 분류하기도 한다. 전통적으로 바다사자과는 바다사자아과와 남극물개아과로 나뉘었지만, 형태 및 분자 계통 연구에서는 이러한 계통 관계가 지지되지 않는다.[118]

화석 분류군으로는 스템 그룹(기저 분류군)인 에날리아르크토스과, 중신세에 서식했던 바다사자상과의 데스마토포카과 등이 알려져 있다.[115][125][126] 스템 그룹을 지느러미다리류(Pinnipedimorpha)로 나누어 크라운 그룹과 구분하기도 한다.[125][127] 조상 그룹으로 여겨지는 에날리아르크토스를 제외한 파생적인 계통을 지느러미다리형류(Pinnipediformes)로 보는 설이나,[128][129] 포타모테리움(''Potamotherium'') 등 지느러미다리류의 자매군으로 여겨지는 사지가 지느러미 모양이 아닌 멸종 속도 포함하여 Pan-Pinnipedia라는 클레이드로 묶는 설도 있다.[130]

4. 3. 화석 분류군

독일의 박물학자 요한 카를 빌헬름 일리거(Johann Karl Wilhelm Illiger)는 기각류를 별개의 분류군으로 처음 인식했다. 1811년 그는 과(Family (biology)|family])와 목 모두에 Pinnipedia라는 이름을 부여했다.[5] 미국의 동물학자 조엘 아사프 앨런(Joel Asaph Allen)은 1880년 '북아메리카 기각류의 역사, 북아메리카 바다코끼리, 바다사자, 바다곰, 물범의 단행본'이라는 제목의 단행본에서 세계의 기각류를 검토했다. 이 간행물에서 그는 이름의 역사를 추적하고, 과와 속의 키를 제공하고, 북미 종을 설명하고, 세계 다른 지역의 종 요약을 제공했다.[6] 1989년, Annalisa Berta와 동료들은 화석 속 ''Enaliarctos''와 현생 물범을 자매군으로 포함하기 위해 분류되지 않은 분지군 Pinnipedimorpha를 제안했다.[7] 기각류는 식육목과 아목 Caniformia(개 모양 식육류로 알려짐)에 속한다.[8] 현존하는 세 과 중에서 바다사자과와 바다코끼리과는 상과 Otarioidea에 속하며,[9] 물범과는 상과 Phocoidea에 속한다.[10] 기각류에는 34종의 현존 종이 있으며,[4] 50종 이상의 화석 종의 기각형류가 있다.[11]기각류의 분류학적 위치에 대해서는 여러 설이 있으며, 목, 아목, 하목, 소목, 상과, 하목의 상과 사이의 이름이 없는 계급, 분류군으로 인정하지 않는 등 다양하다.

과거에는 아목으로 분류하는 경우가 많았으며, 식육목을 열각아목과 기각아목으로 나누었다.[107][108] 각각을 고양이아목(현재의 고양이아목과는 다름)·'''바다사자아목'''이라고 부르기도 했다. 콜버트 외 (2004)에서는 기각아목의 별칭으로 '''물개아목'''이 언급되었다.[109]

독립된 기각목으로 분류하는 경우에도 열각류만으로 구성된 식육목의 분류명은 유지되었다.[110] 문부성(당시)에 의한 『학술 용어집』에서는 기각목이 '''물개목'''으로 분류되었다.[111]

이후 열각류 중 곰과나 족제비상과와 단일 계통군을 형성한다는 것이 시사되었고, 1976년에는 개형아목 곰하목에 포함시키는 설이 제창되었다.[112] 1993년의 윌슨 & 리더의 분류에서는 이 설이 채택되었고,[113] 이후의 분류 체계에서는 아목보다 하위의 분류군으로 분류되었다.[114] 상과로 분류하는 경우 '''물개상과'''가 된다.[114][115] 그 외에 소목의 계급으로 분류하는 경우도 있다.[116]

기각류 내부에 물개과만으로 구성된 물개상과와 바다사자과·바다코끼리과로 구성되는 바다사자상과의 2개의 상과를 두는 경우도 있다.[117][118] 기각류 중 바다사자상과는 곰과, 물개과는 족제비상과와 근연 관계라는 2계통 가설[112], 주로 형태학적 연구에서 물개과와 바다코끼리과가 물범형류라는 단일 계통군을 형성한다는 설도 제창되었지만, 분자 계통학적 연구에서는 이를 지지하지 않는 결과가 많고, 기각류는 물개과와 바다사자상과를 자매군으로 하는 단일 계통군이며, 기각류의 자매군을 족제비상과로 하는 설이 우세하다.[118][123][119]

현존하는 해양 포유류로는, 기각류 외에 고래상목의 고래류, 해우목의 전부, 기각류와 같은 식육목의 수달, 미나미우미카와우소, 북극곰이 있다.[120]

다음과 같이 2개의 상과로 분류된다.[131] 종의 수는 2022년 시점의 해양 포유류 학회 종 목록을 따랐다.[124]

물범과와 바다코끼리과를 물범과의 물범아과와 바다코끼리아과로 분류하기도 한다. 전통적으로 바다사자과는 바다사자아과와 남극물개아과로 나뉘었지만, 형태 및 분자 계통 연구에서는 이러한 계통 관계가 지지되지 않는다.[118]

화석 분류군으로는, 스템 그룹(기저 분류군)인 에날리아르크토스과, 중신세에 서식했던 바다사자상과의 데스마토포카과 등이 알려져 있지만,[115][125][126] 스템 그룹을 지느러미다리류 Pinnipedimorpha로 나누어 크라운 그룹과 구분하기도 한다.[125][127] 조상 그룹으로 여겨지는 에날리아르크토스를 제외한 파생적인 계통을 지느러미다리형류 Pinnipediformes로 보는 설이나,[128][129] 포타모테리움 ''Potamotherium'' 등 지느러미다리류의 자매군으로 여겨지는 사지가 지느러미 모양이 아닌 멸종 속도 포함하여 Pan-Pinnipedia라는 클레이드로 묶는 설도 있다.[130]

과거 바다 생태계에는 어룡, 수장룡, 모사사우루스과 등 대형 파충류가 서식했다. 이들은 육상의 공룡들과 함께 약 6,600만 년 전에 멸종했지만, 그로부터 약 1,300만 년이 지난 시신세 전기, 다시 육상에서 바다로 진출한 두 개의 척추동물 그룹이 있었다. 하나는 육식성 또는 잡식성의 조상을 가진 고래류, 다른 하나는 초식의 바다소류였으며, 둘 다 포유류였다.[134]

고래류는 원시적인 우제목에 기원을 두지만, 그들도 바다로 진출했을 때는 (마치 현재의 기각류와 같이) 연안에 사는 수륙 양서 생물이었다. 시신세 말기의 급격한 기후 변화로 인해 고래류 중 원시적인 수륙 양서 계통이 멸종하고, 수중 생활에 특화된 계통만이 살아남아, 이들은 현재와 같은 원양 생활에 적응했다. 이로 인해 다시 연안성의 수륙 양서 육식 동물이라는 틈새(니치)에 공백이 생겼다. 시신세 다음의 지질 시대인 점신세 말 무렵, 그 틈새에 진출하는 형태로 진화한 것이 기각류이다. 기각류는 이후 다이내믹한 적응과 진화를 거쳤지만, 고래류처럼 외양에서 생활하는 종을 만들어내지 못한 것은, 아마도 외양의 틈새가 이미 고래류에 의해 점유되어 진출할 여지가 없었기 때문일 것이다.[134]

덧붙여, 기각류보다 약간 빠른 점신세 후기에 데스모스틸루스로 대표되는 속주류가 바다로 진출했지만, 분포 지역은 테티스해 주변으로 한정되어 있으며, 또한 중기 신세 말이라는 조기에 멸종했다.[134]

기각류는 북태평양의 북동쪽, 즉 북아메리카 측에서 발생했다고 생각된다. 기각류의 조상으로 생각되는 암피키온류는 시신세 후기 이후 제3기를 통해 북반구에서 번성한 식육류의 그룹이다. 척행성의 걸음걸이나, 대형에 사지가 짧은 체형은 곰과 비슷하지만, 머리 부분과 치열은 늑대와 매우 흡사했다.

한편, 암피키온류는 기각류를 포함한 곰하목에 포함되지 않는다는 설도 있다.[129]

캐나다에서 산출된 푸이지라는 수달류와 닮은 반담수성 식육류이며, 사지는 지느러미 모양이 아니지만 짧고, 대형의 손발에는 물갈퀴가 발달해 있었다.[135] 마찬가지로 수달류와 닮은 한 무리로서 포타모테리움 ''Potamotherium''이 있으며, 이전에는 족제비상과의 팔레오무스텔라과에 포함되어 있었다.[118] 푸이지라나 포타모테리움은 현생군의 직접적인 조상 종은 아니지만,[118] 에나리알크토스류보다 이전에 현생군과의 공통 조상으로부터 분기된 최초기 한 무리라고 생각된다.[129]

5. 생태

기각류는 앞다리와 뒷다리에 두 쌍의 지느러미를 가지고 있으며, 팔꿈치와 발목은 몸 안에 숨겨져 있어 겉으로는 보이지 않는다. 고래류만큼 빠르지는 않지만, 일반적으로 시속 에서 로 헤엄칠 수 있다. 몇몇 종의 돌고래는 시속 20kn 정도이다. 물개는 더 민첩하고 유연하며, 캘리포니아 바다사자와 같은 일부 바다사자과 동물은 머리를 뒤로 젖혀 뒷지느러미에 닿게 할 수 있어 몸을 등쪽으로 회전시킬 수 있다. 기각류는 항력을 줄이기 위해 유선형 몸체와 피부 아래 매끄러운 근육 다발 네트워크를 가지고 있어 층류를 증가시키고 물살을 쉽게 가를 수 있도록 돕는다. 또한, 입모근이 없어 헤엄칠 때 털이 유선형을 유지할 수 있다.

바다사자과 동물은 펭귄이나 바다거북처럼 앞지느러미를 날개처럼 사용하여 추진력을 얻는다. 앞지느러미는 계속 움직이지 않고, 한 번 움직일 때마다 물속에서 미끄러지듯 나아간다. 육상 육식동물에 비해 바다사자과 동물의 앞다리 뼈는 짧아져 지느러미가 움직일 때 팔꿈치 관절에서 저항을 줄여준다. 뒷지느러미는 방향을 조절하는 역할을 한다. 바다코끼리와 물범은 뒷지느러미와 하체를 좌우로 흔들어 헤엄치며, 앞지느러미는 주로 방향 조절에 사용된다. 일부 종은 물 밖으로 뛰어올라 파도를 타기도 한다.

기각류는 육지에서도 이동할 수 있지만, 육상 동물만큼 능숙하지는 않다. 바다사자과 동물과 바다코끼리는 뒷지느러미를 앞으로 돌려 몸 아래에 놓고 네 발로 걸을 수 있다. 앞지느러미는 육상 포유류의 다리와 달리 가로면이 아닌 시상면을 따라 움직인다. 바다사자과 동물은 머리와 목을 좌우로 흔들어 추진력을 얻으며, 바다사자가 계단을 올라가는 모습이 기록되기도 했다. 물범은 뒷지느러미로 걸을 수 없어, 앞지느러미로 몸을 지탱하며 뒹굴듯이 앞으로 나아가야 한다. 일부 종에서는 앞지느러미가 땅을 밀어내는 노와 같은 역할을 할 수 있다. 물범은 미끄러지듯 이동할 수 있어 얼음 위에서 더 빠르게 움직일 수 있다.

기각류는 크고 두꺼운 몸, 단열 지방층과 털, 빠른 신진대사를 통해 체온을 유지한다. 휴식 상태의 체온은 약 38°C이며, 주변 바닷물 온도는 0°C 에서 5°C이다. 서로 다른 종의 신진대사율은 육상 포유류의 1.5~3배에 달한다.[12] 또한, 물갈퀴의 혈관은 역류 교환에 적응되어 있는데, 작은 정맥이 몸통에서 혈액을 운반하는 동맥을 둘러싸서 열을 보존한다.[12] 지방층과 털은 물속에서 물범을 따뜻하게 유지하지만, 육상에서는 과열될 수 있다. 과열을 막기 위해 많은 종은 모래로 몸을 덮어 식히며, 승려물범은 더 시원한 층을 파내기도 한다. 북부 바다사자는 헐떡거림으로 체온을 조절한다.[12]

기각류는 양서류 생활 방식을 가지고 있어 대부분 물에서 생활하지만, 번식, 털갈이, 휴식, 햇볕 쬐기, 수생 포식자 회피 등을 위해 육지로 올라온다. 여러 종은 환경 변화에 따라 먼 거리를 이동하는 것으로 알려져 있다. 코끼리물범은 일 년 중 대부분을 바다에서 보내며 번식지와 털갈이 장소 사이의 거리가 매우 멀다. 북부 코끼리물범은 가장 멀리 이동하는 포유류 중 하나로, 18000km 에서 21000km를 이동한다. 바다사자과는 물범과보다 이동을 덜 하는 경향이 있으며, 특히 열대 종에서 그렇다.[50] 이동하는 물범은 지자기장, 물과 바람의 흐름, 태양과 달의 위치, 물의 온도 및 화학적 조성을 이용하여 목적지에 도달할 수 있다.[12]

기각류는 모두 육식성이자 포식자이다. 주로 물고기와 두족류를 먹지만, 갑각류, 이매패류, 동물성 플랑크톤, 바닷새와 같은 내온성 동물(온혈)도 먹는다.[12] 대부분의 종은 일반적인 식단을 가지고 있지만, 몇몇은 전문적인 식단을 가지고 있다. 예를 들어, 크릴을 먹는 게잡이물범, 갑각류를 먹는 고리무늬물범, 오징어를 전문적으로 먹는 로스해표와 남부코끼리물범, 그리고 저서 생물 무척추동물을 전문적으로 먹는 수염고래와 바다코끼리가 있다.[48]

기각류는 단독으로 또는 협동 사냥으로 사냥할 수 있다. 단독 사냥은 비군집성 어류, 움직이지 않거나 느린 무척추동물, 그리고 내온성 먹이를 사냥할 때 주로 나타난다. 단독으로 먹이를 찾는 종은 대개 해안이나 얕은 물에서 사냥한다. 예외는 북부코끼리해표로, 이들은 깊은 바다에서 물고기를 사냥한다. 바다코끼리는 단독으로 먹이를 먹지만, 작은 무리 또는 큰 무리로 다른 바다코끼리 근처에 있는 경우가 많다. 물고기나 오징어 떼를 사냥할 때는, 일부 바다사자와 같은 기각류는 큰 무리에서 협동하여 먹이를 찾고 몰아간다. 캘리포니아 바다사자와 남미바다사자와 같은 일부 종은 바닷새와 고래류와 함께 사냥을 한다.[12]

물범은 일반적으로 먹이를 통째로 삼키며, 너무 큰 먹이는 찢어서 먹는다.[51] 펭귄의 주요 포식자인 표범해표는 먹이를 격렬하게 흔들어 죽이는 것으로 알려져 있다.[12] 게잡이물범과 같은 여과 섭식 종의 이빨에 있는 복잡한 톱니는 플랑크톤 먹이를 삼킬 때 물이 새어 나가게 한다.[48] 바다코끼리는 혀를 사용하여 조개 껍데기에서 이매패류의 살을 빨아 먹는 흡입 섭식으로 먹이를 섭취한다는 점에서 독특하다.[12] 기각류는 주로 물에서 사냥하지만, 남미바다사자는 육지에서 펭귄을 쫓는 것으로 알려져 있다.[12] 일부 종은 위석을 삼키는 경우도 있는데, 그 이유는 명확하게 밝혀지지 않았다.[12] 기각류는 바닷물을 마실 수 있지만, 대부분의 수분 섭취는 음식에서 얻는다.[12]

기각류는 범고래의 주요 먹잇감이다. 범고래는 물범을 제압하고 죽이기 위해 머리나 꼬리로 물범을 치거나(꼬리는 물범을 공중으로 날려버림), 물어뜯어 찢어버린다. 범고래는 일반적으로 10마리 이하의 무리로 사냥하지만, 더 큰 무리나 단독 개체에 의해 사냥되기도 한다. 모든 연령대의 물범이 표적이 될 수 있지만, 새끼가 가장 많이 표적이 된다. 상어 또한 기각류의 주요 포식자이며, 백상아리가 가장 일반적이지만 청상아리도 기각류를 사냥한다. 상어는 보통 아래에서 기습하여 공격한다. 탈출한 부상당한 물범은 대개 상처로부터 회복할 수 있다. 뒷다리에 표적이 된 바다사자는 생존할 가능성이 더 높고, 앞다리에 부상을 입은 물범이 생존할 가능성이 더 높다. 기각류는 육상 및 설빙성 포식자에게도 잡아먹힌다. 북극곰은 북극 물범과 바다코끼리, 특히 새끼의 주요 포식자이다. 곰은 물범을 찾아다니거나, 물범이 다가오기를 기다릴 수 있다. 다른 육상 포식자로는 퓨마, 갈색하이에나 및 다양한 종의 개과 동물이 있으며, 이들은 주로 어린 개체를 표적으로 한다.[52]

기각류는 무리를 지어 포식의 위험을 줄인다.[12] 일부 종은 날카로운 송곳니로 공격자에게 치명적인 상처를 입힐 수 있다. 다 자란 바다코끼리는 북극곰에게 특히 위험한 먹이이다.[52] 바다에서, 북부코끼리해표는 수면에서 사냥하는 범고래와 백상아리의 손이 닿지 않는 곳으로 잠수한다.[53] 육상 포식자가 없는 남극에서는 기각류가 북극의 기각류보다 얼음 위에서 더 많은 시간을 보낸다.[12]

기각류 간의 종간 포식도 발생한다. 표범해표는 다른 많은 종, 특히 게잡이물범을 잡아먹는 것으로 알려져 있다. 표범해표는 주로 게잡이물범의 새끼를 노리는데, 특히 11월부터 1월까지가 가장 위험한 시기이다. 나이가 많은 게잡이물범은 표범해표의 공격에 실패한 흉터를 흔히 가지고 있으며, 1977년 연구에 따르면, 85마리의 개체 게잡이물범 표본 중 75%가 이러한 흉터를 가지고 있었다.[52][54] 바다코끼리는 저서 생물 무척추동물을 먹는 데 특화되어 있지만, 때때로 북극 물범을 잡아먹는다. 그들은 긴 엄니로 먹이를 죽이고, 지방과 피부를 먹는다. 스텔러바다사자는 항만바다표범, 북방털물범 및 캘리포니아 바다사자를 잡아먹는 것으로 기록되었으며, 특히 새끼와 어린 성체를 잡아먹는다. 뉴질랜드바다사자는 일부 물개 종의 새끼를 먹고, 남미바다사자는 남방털물범을 잡아먹을 수 있다.[52]

5. 1. 분포 및 서식지

기각류는 차가운 해양에서 널리 분포하며, 특히 북대서양, 북태평양, 남극해에서 흔하게 발견된다. 반면에, 지속적으로 따뜻한 말레이시아 수역에는 물개가 살지 않는다.[48] 승려물범과 일부 바다사자과는 열대 및 아열대 해역에서 서식한다. 물개는 일반적으로 20°C 이하의 차갑고 영양분이 풍부한 물을 필요로 한다. 더욱 열대 기후에서도, 낮은 온도와 생물학적 생산성은 해류에 의해 제공될 수 있다.[48] 승려물범만이 일반적으로 이러한 특징이 없는 해역에서 산다.[48] 카스피해물범과 바이칼물범은 넓은 내륙 수역(각각 카스피해와 바이칼호)에서 발견된다.[12]전반적으로 기각류는 다양한 수생 서식지, 주로 연안 수역에서 발견되며, 공해, 해안 섬 근처의 깊은 수역, 기수 및 심지어 담수 호수와 강에서도 발견된다. 바이칼물범은 유일한 전적으로 담수종이다. 기각류는 또한 대륙과 섬 모두에서 여러 육상 서식지와 기질을 사용한다. 극지방이 아닌 지역에서는 육지로 올라와 암석 해안, 모래 및 조약돌 해변, 사주, 조간대 또는 조수 웅덩이와 해식 동굴에서 휴식을 취한다. 일부 종은 해안 또는 해상에 건설된 인공 구조물에서도 휴식을 취한다. 기각류는 모래 언덕이나 식생, 또는 심지어 바위 절벽을 사용하여 물에서 더 멀리 이동할 수 있다. 뉴질랜드바다사자는 바다에서 2km 떨어진 숲까지 이동할 수 있다.[49] 극지방에서는 물개가 결빙 해빙과 유빙 위에서 육상 휴식을 취한다. 일부는 특히 압력 융기와 크레바스에서 얼음 아래에 굴을 짓기도 한다.

5. 2. 잠수

기각류는 먹이를 찾거나 포식자를 피하기 위해 잠수할 수 있다. 예를 들어, 웨델해표는 보통 15분 이상, 400m 이상 잠수하지 않지만, 최대 73분 동안 잠수하여 600m까지 도달할 수 있다. 북부 코끼리해표는 종종 350m에서 650m 깊이에서 20분 동안 잠수한다. 또한 1500m 깊이에서 한 시간 이상 잠수할 수도 있다. 바다사자과의 잠수는 더 짧고 얕은 경향이 있다. 보통 5~7분 동안 지속되며 평균 수심은 30m에서 45m이다. 그러나 뉴질랜드사자는 최대 460m까지 잠수하여 12분 동안 물 속에 잠긴 것으로 기록되었다. 바다코끼리는 먹이 습성 때문에 매우 깊거나 오랫동안 잠수할 필요가 없다.5. 3. 번식

물범을 제외한 암컷 기각류는 출산 후 곧 발정에 들어가 출산 간격이 5~6년으로, 매년 새끼를 낳을 수 있다. 모든 종은 배아가 수 주 또는 수 달 동안 자궁에 들어가지 않는 착상 지연을 겪는다.[64] 착상 지연을 통해 암컷은 출산에 적합한 환경이 될 때까지 기다릴 수 있다.[64] 물범의 임신 기간(착상 지연 포함)은 일반적으로 1년이다. 대부분의 종의 출산은 봄과 여름에 이루어진다. 일반적으로 한 마리의 새끼가 태어나며, 쌍둥이는 드물고 사망률이 높다. 대부분의 종의 새끼는 비교적 발달된 상태로 태어나며 조숙성을 보인다.기각류의 젖에는 "락토스가 거의 없다". 어미 기각류는 모성애와 수유에 대한 서로 다른 전략을 가지고 있다. 코끼리해표, 회색물범, 고리무늬물범과 같은 물범류는 며칠 또는 몇 주 동안 지속되는 수유 기간을 가지며, 이 기간 동안 육지나 얼음 위에서 금식하며 새끼에게 젖을 먹인다. 이들 종의 젖은 최대 60%의 지방으로 구성되어 있어 새끼가 빠르게 성장할 수 있다. 북부코끼리해표 새끼는 젖을 뗄 때까지 매일 4kg씩 증가한다. 어떤 새끼들은 다른 어미에게서 젖을 훔쳐 더 빨리 체중을 늘린다. 다른 개체의 양육은 이러한 금식 종에서 발생한다. 대부분의 북부코끼리해표 어미는 자신의 새끼에게 젖을 먹이고 다른 새끼의 수유는 거부하지만, 일부는 자신의 새끼와 함께 다른 새끼를 받아들이기도 한다.[65]

바다사자과와 점박이물범과 같은 일부 물범류의 경우, 어미는 며칠 동안 금식하며 새끼에게 젖을 먹인다. 수유 사이에 암컷은 바다에서 먹이를 구하고, 새끼는 해안가에 머문다. 해안 가까이에 충분한 먹이가 있다면 암컷은 하루 정도만 자리를 비울 수 있지만, 그렇지 않으면 최대 3주 동안 바다에 있을 수 있다. 바다사자류의 수유 기간은 6~11개월까지 지속될 수 있으며, 갈라파고스 물개의 경우 최대 3년까지 지속될 수 있다. 이들 종의 새끼는 물범류보다 더 무거운 체중으로 젖을 떼지만, 후자가 더 빨리 성장한다. 물범은 어미가 바다에서 새끼에게 젖을 먹인다는 점에서 독특하다. 어린 기각류는 일반적으로 스스로 수영을 시작하며, 일부 종은 심지어 신생아일 때부터 수영할 수 있다. 어린 새끼는 물에 들어가기 전에 며칠 또는 몇 주를 기다릴 수 있으며, 코끼리해표는 젖을 뗀 후 몇 주 후에 수영을 시작한다.

수컷 기각류는 일반적으로 새끼를 키우는 데 거의 역할을 하지 않는다. 수컷 물범은 수영을 배우는 미숙한 새끼를 돕기도 하고, 고아를 돌보는 것이 기록되기도 했다. 무리가 위협받을 경우 모든 성체가 새끼를 보호할 수 있다. 수컷 캘리포니아바다사자는 수영하는 새끼를 포식자로부터 보호하는 것을 관찰할 수 있었다. 수컷은 또한 특히 싸움 중에 새끼의 안전에 위협이 될 수 있다. 일부 종의 새끼는 유괴당하고, 공격받고, 수컷에 의해 살해될 수 있다.

5. 4. 의사소통

기각류는 다양한 소리를 낼 수 있다. 대부분의 소리는 사람의 귀에 들리지만, 웨델해표는 물속에서 초음파를 이용해 소통하기도 한다.[71] 북방코끼리해표는 초저주파 진동을 일으키는 소리를 낼 수도 있다. 기각류는 공중과 물속 모두에서 소리를 내는데, 물개과는 공중에서, 물범과는 물속에서 소리를 내는 경우가 더 많다. 남극해표는 북극곰과 같은 포식자가 없기 때문에 북극해표보다 육지나 얼음 위에서 더 자주 소리를 낸다.[72] 수컷의 소리는 암컷보다 일반적으로 더 깊다.소리는 번식기에 특히 중요하다. 우세한 수컷 코끼리해표는 "박수 위협"과 콧등으로 공명을 조절하여 북과 같은 큰 소리를 내면서 자신의 지위와 힘을 과시한다.[73] 수컷 물개는 강한 짖는 소리, 으르렁거림, 포효를 낸다. 수컷 바다코끼리는 암컷을 유혹할 때 징과 비슷한 소리를 내는데, 이는 목 주머니를 부풀려 물속에서 증폭시킨다.

웨델해표는 공중과 물속에서 모두 다양한 소리를 낸다. 물속에서는 트릴, 글루핑, 지저귐, 쳉킹, 노킹 등 다양한 소리를 낸다. 다른 해표에게 경고할 때는 "접두사"와 "접미사"를 붙여 소리를 낼 수도 있다.[72] 웨델해표의 수중 소리는 최대 70초까지 지속될 수 있으며, 일부는 약 7개의 리듬 패턴을 가지고 있어 "노래"로 분류되기도 한다.[74] 이와 비슷한 소리가 다른 남극해표[75]와 수염해표에서도 기록되었다.

일부 기각류 종은 지역 방언이나 개체별로 다른 소리를 내는 것으로 보인다. 이러한 차이는 이웃한 수컷들이 서로에게 익숙해지는 데 중요하며(친애 적 효과), 혼잡한 해변에서 어미와 새끼가 서로를 찾는 데에도 중요하다. 암컷 해표는 "맥동하는, 고함치는" 접촉 호출을 내고, 새끼는 꽥꽥거리는 소리로 응답한다. 접촉 호출은 바다에서 돌아오는 물개과 어미에게 특히 중요하다. 해표가 내는 다른 소리에는 으르렁거림, 긁는 소리, 덜거덕거림, 삐걱거림, 휘파람 소리, 딸깍거림, 휘파람 소리가 있다.[72]

기각류는 소리 외에도 비음성적인 의사소통을 하기도 한다. 위협을 느낄 때, 항구해표와 바이칼물범은 지느러미로 자신을 쳐서 경고음을 낸다. 이빨을 부딪히는 소리, 쉬익 소리, 내뱉는 소리도 공격적인 경고로 사용된다. 시각적인 신호도 사용되는데, 로스해표는 가슴의 줄무늬를 보여주고 이빨을 드러내며 위협하고, 웨델해표는 얼음 아래에서 경쟁자를 위협하기 위해 S자 모양의 자세를 취한다.[72] 수컷 두건해표는 코 막을 부풀려 암컷에게 과시하고 유혹한다.

유사 일치 과제 연구에서 캘리포니아바다사자 한 마리는 대칭성, 추이성, 등가성을 이해하는 능력을 보였지만, 다른 바다사자는 과제를 완료하지 못했다.[76] 이들은 인공 수화를 배우면서 간단한 구문과 명령을 이해했지만, 기호를 의미론적으로나 논리적으로 사용하는 경우는 드물었다.[77] 2011년, 로난이라는 캘리포니아바다사자는 음악 리듬에 맞춰 머리를 끄덕이는 것이 기록되었는데, 이러한 "리듬 동기화"는 이전에는 인간, 앵무새 및 조류 발성을 가진 다른 새들에게서만 관찰되었다.[78] 수컷 코끼리해마는 리듬과 음색을 기억하여 서로의 소리를 인식할 수 있다.[79] 1970년대에는 후버라는 항만바다사자가 인간의 말과 웃음을 흉내 내도록 훈련받았다.

바다사자를 공연에 활용할 때, 조련사는 바다사자에게 공을 던져주거나 코 위에 물건을 올려놓는 방식으로 훈련시켜 원하는 행동을 이해하도록 한다. 바다사자는 공개 공연을 하기 전까지 1년 정도의 훈련이 필요할 수 있다. 바다사자는 장기 기억력이 뛰어나 3개월 동안 공연을 하지 않아도 묘기를 수행할 수 있다.[68]

6. 인간과의 관계

기각류는 석기 시대부터 인간과 밀접한 관계를 맺어왔다. 인간은 물개를 사냥하여 고기와 지방을 얻었고, 가죽은 코트를 만드는 데 사용했으며, 바다코끼리의 엄니는 상아로 활용했다.[87] 호메로스의 ''오디세이''에는 바다의 신 프로테우스가 물개 무리를 돌보는 내용이 묘사되는 등, 기각류는 여러 문화권에서 다양한 방식으로 나타난다.

현대에 들어 기각류는 귀엽고 장난기 많은 이미지로 사랑받고 있으며, 군사적 목적으로 활용되기도 한다. 한편, 기각류는 상업 어업으로 인한 어망 걸림, 해양 오염, 서식지 파괴 등 다양한 위협에 직면해 있으며, 특히 극지방 기각류는 해양에 대한 기후 변화의 영향에 취약하다.

6. 1. 문화

다양한 인류 문화는 수천 년 동안 기각류를 묘사해 왔다. 호메로스의 ''오디세이''에는 바다의 신 프로테우스가 물개 무리를 돌보는 내용이 나온다.[80] 스코틀랜드 북부 오크니 제도와 헤브리디스 제도의 켈트족은 인간으로 변해 육지를 걸을 수 있는 물개인 셀키를 믿었다.[80] 이누이트 신화에서 기각류는 여신 세드나와 관련되어 있으며, 세드나는 때때로 물개로 변신했다. 물개를 포함한 해양 포유류는 그녀의 잘린 손가락에서 나왔다고 믿어졌다. 현대 문화에서 기각류는 귀엽고, 장난기 많고, 코믹한 존재로 여겨진다.[81]

6. 2. 사육

기각류는 크기와 재밌는 특성 때문에 전 세계 시설에서 인기 있는 볼거리이다.[82] 바다사자는 적어도 고대 로마 시대부터 사육되었으며, 훈련 가능성은 대 플리니우스에 의해 처음 언급되었다. 동물학자 조르주 퀴비에는 19세기에 야생 바다사자가 인간에게 상당한 애정을 보이며, 쉽게 길들여지는 측면에서 야생 동물 중 일부 원숭이 다음이라고 언급했다. 프랜시스 골턴은 가축화에 관한 그의 획기적인 연구에서 바다사자가 친근함, 생존력, 그리고 "편안함에 대한 욕구"에도 불구하고 인간에게 실용적인 용도가 없기 때문에 가축화될 가능성이 거의 없는 동물의 훌륭한 예라고 언급했다.

일부 현대적인 전시 시설은 인공 육상 휴식처와 바위 배경을 갖춘 수영장을 갖추고 있으며, 다른 곳에서는 바다사자가 수영장 위에 위치한 쉼터에서 생활하며, 그곳에서 수영장으로 뛰어들 수 있다. 더욱 정교한 전시 시설은 수중에서 볼 수 있는 깊은 수영장과 육상 휴식처로 바위를 모방한 시멘트를 포함한다. 가장 인기 있는 사육 기각류는 훈련 가능성과 적응력 때문에 캘리포니아 바다사자이다. 다른 일반적으로 사육되는 종에는 회색물범과 항구물범이 있다. 바다코끼리와 스텔러바다사자와 같은 더 큰 동물은 훨씬 덜 흔하게 사육된다.[82]

엔터테인먼트에 사용되는 바다사자의 경우, 조련사는 동물에게 공을 던지거나 단순히 코 위에 물건을 올려놓아 결국 원하는 행동을 이해하도록 한다. 바다사자는 공개적으로 공연하기 전에 1년 동안 훈련이 필요할 수 있다. 장기 기억력 덕분에 3개월 동안 공연하지 않아도 트릭을 수행할 수 있다.[68] 미국 휴메인 소사이어티와 세계 동물 보호 협회와 같은 일부 단체는 해양 포유류 사육에 반대한다. 그들은 전시 시설이 이동 생활을 하도록 진화한 동물들을 수용할 만큼 충분히 크지 않으며, 수영장은 결코 바다의 크기와 생물 다양성을 대체할 수 없다고 주장한다. 또한, 관람객을 위해 수행되는 트릭은 "자연스러운 행동의 과장된 변형"이며, 사람들의 관심을 동물의 부자연스러운 환경에서 벗어나게 한다고 말한다.[83]

캘리포니아 바다사자는 군사적 목적으로 미 해군 해양 포유류 프로그램에 사용되며, 여기에는 해군 기뢰와 적 잠수부 탐지가 포함된다. 페르시아 만에서 이 동물들은 미국 해군 함정에 접근하는 잠수부 뒤에서 헤엄쳐 잠수부의 다리에 밧줄이 달린 클램프를 부착하도록 훈련되었다. 해군 관계자는 바다사자가 적이 무슨 일이 일어났는지 깨닫기 전에 몇 초 만에 이 작업을 수행할 수 있다고 말한다.[84] PETA와 같은 단체는 이러한 작전이 동물을 위험에 빠뜨린다고 생각한다.[85] 해군은 바다사자가 임무를 마치면 제거된다고 주장한다.[86]

6. 3. 사냥

인간은 석기 시대부터 물개를 사냥해 왔다. 원래 물개는 해안에서 휴식을 취할 때 몽둥이로 때리는 방식으로 사냥되었다. 결국 창과 작살과 같은 더 치명적인 무기가 사용되었다. 또한 그물에 갇히기도 했다.[87] 근대 시대에 총기의 사용은 물개 사냥에서 살해되는 물개 수를 급격히 증가시켰다. 기각류는 일반적으로 고기와 지방을 얻기 위해 사냥한다. 물개와 바다사자의 가죽은 코트로 만들어지고, 바다코끼리의 엄니는 상아로 사용된다.[87]

북극 원주민의 물개 자급 사냥과 상업 사냥 사이에는 구별이 있다. 자급 사냥꾼은 생존을 위해 물개 제품에 의존한다. 국가 및 국제 당국은 원주민 사냥꾼의 살생 방법이 더 지속 가능하고 규모가 작다고 보고 특별 대우를 해 왔다. 그러나 최근 원주민들은 더 현대적인 기술을 사용하고 있으며 시장에서 물개 제품으로 더 많은 이익을 얻고 있다. 일부 인류학자들은 규모가 지역적이라면 이러한 활동에도 "자급"이라는 용어를 적용해야 한다고 주장한다. 매년 10만 마리 이상의 바다표범(특히 고리무늬물범)과 약 1만 마리의 바다코끼리가 원주민 사냥꾼에 의해 수확된다.[87]

상업적인 물개 사냥은 역사상 중요한 산업으로서 고래잡이와 경쟁했다. 수확된 종에는 물범, 후드물범, 카스피해물범, 코끼리해표, 바다코끼리, 그리고 모든 종류의 털물개가 포함되었다. 1960년대 이후, 캐나다 정부가 암컷 물개를 보호하고 사냥 기간을 제한하는 조치를 시행함에 따라 물개 사냥은 산업으로서 크게 감소했다.[87][88] 상업적으로 이용되었던 몇몇 종의 수가 회복되었다. 예를 들어, 남극털물개는 수확 이전의 개체수에 도달했을 수 있다. 북부 코끼리해표는 19세기 후반에 거의 멸종되었으며, 과달루페 섬에 소수의 개체만 남아 있었다. 이후 역사적인 서식지의 상당 부분을 재식민화했지만, 개체수 병목 현상을 겪었다. 반대로, 지중해몽크물범은 지중해의 많은 지역에서 사라졌고 현재 서식 범위는 여전히 제한적이다.[89]

몇몇 기각류 종은 계속해서 이용되고 있다. 남극 물개 보호 협약은 남극과 주변 해역 내의 종을 보호하지만, 게잡이물범, 표범해표 및 웨델해표의 제한적인 사냥을 허용한다. 웨델해표 사냥은 동물이 1년 이상인 경우 건강한 개체수 성장을 보장하기 위해 9월과 2월 사이에는 금지된다. 캐나다 정부는 물범 사냥을 허용한다. 이는 논란과 논쟁을 불러일으켰다. 물개 사냥 지지자들은 동물을 인도적으로 죽이고 흰 털을 가진 새끼는 잡지 않는다고 주장하는 반면, 반대자들은 서식지 감소로 이미 위협받고 있는 물범을 죽이는 것은 무책임하다고 주장한다.[90][91]

카리브해몽크물범은 1494년부터 크리스토퍼 콜럼버스를 시작으로 유럽 정착민과 그 후손에 의해 살해되고 이용되었다. 이 물개들은 육상 포식자로부터 거의 압력을 받지 않고 진화하여 "유전자적으로 온순"했기 때문에 조직적인 물개 사냥꾼, 어부, 거북이 사냥꾼 및 해적에게 쉬운 표적이 되었다. 바하마에서 하룻밤에 100마리나 되는 물개가 학살되었다. 1866년 유카탄 반도 근처에서 작은 개체군이 발견될 때까지 이 종은 19세기 중반에 이미 멸종된 것으로 여겨졌다. 물개 살해는 계속되었고, 1952년 세라닐라 뱅크에서 마지막으로 살아있는 동물을 신뢰할 수 있는 보고가 있었다. IUCN은 1996년에 멸종을 선언했다.[92] 일본강치는 일본 섬 주변에서 흔했지만 과도한 착취와 어업과의 경쟁으로 1930년대에 개체수가 급격히 감소했다. 마지막으로 기록된 개체는 1974년의 어린 개체였다.[93]

6. 4. 보전

2021년 현재, 국제 자연 보전 연맹(IUCN)은 36종의 기각류를 인정하고 있다. 이 중 일본바다사자와 카리브해몽크바다표범은 최근 멸종되었으며, 10종이 추가로 멸종 위기에 처해있다. 멸종 위기종과 취약종은 다음과 같이 분류된다.[94]

기각류는 상업 어업으로 인한 어망 걸림, 낚시 바늘 삼킴 등의 위협에 직면해 있다. 특히 자망 및 트롤어업은 물개와 다른 해양 포유류의 주요 사망 원인으로, 캘리포니아바다사자, 하와이몽크바다표범, 북방물개, 검은물개 등이 자주 희생된다. 또한 해양 오염으로 인해 잔류성 유기 오염 물질과 같은 유기 화학 물질이 기각류 체내에 축적되어 위장관 암, 생식력 감소, 면역력 감소 등을 유발할 수 있다.[95] 이 외에도 석유 및 가스 채굴로 인한 서식지 파괴, 선박 충돌, 수중 소음 등이 기각류를 위협한다.

극지방에 사는 기각류는 해양에 대한 기후 변화의 영향, 특히 북극 해빙 감소에 취약하다.[96] 2010년과 2011년 북서 대서양의 해빙은 역대 최저 수준이었고, 얇은 얼음에서 번식하는 물범과 고리무늬물범의 사망률이 증가했다.[97][98] 남극에서는 해빙 감소와 영양분 감소로 인해 웨델해표범 새끼의 생존율이 낮아져 개체군 성장률에 영향을 미칠 수 있다.[99] 남극 사우스조지아의 남대서양 남극물개는 20년간의 연구 기간 동안 개체수가 크게 감소했는데, 이는 해수면 온도 상승과 관련이 있는 것으로 나타났다.[100]

일부 기각류는 개체수가 너무 많아져 지역 주민들과 갈등을 빚기도 한다. 미국에서는 1972년 해양 포유류 보호법(MMPA)에 따라 기각류를 보호하고 있으며, 그 결과 캘리포니아바다사자 개체수는 25만 마리로 증가했다. 이들은 부두와 같은 인공 환경을 휴식 공간으로 이용하면서 시설물 파손 등의 문제를 일으키고 있으며, 이에 따라 야생 동물 관리자들은 다양한 통제 방법을 사용하고, 일부 시 공무원은 부두를 재설계하기도 했다.[101][102] 뉴질랜드바다사자는 도로, 인프라 시설 등과의 충돌로 인해 사망하는 경우가 발생하여 인간과의 갈등이 발생하고 있다.[103] 어부들과의 갈등도 존재한다.[104] 2007년, MMPA는 보너빌 댐의 연어 회귀에서 바다사자의 치명적인 제거를 허용하도록 개정되었다.[105] 1980년대와 1990년대 남아프리카 공화국에서는 검은물개가 상업 어업과 경쟁한다는 이유로 개체수 감축이 요구되기도 했으나, 연구 결과 오히려 어업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀져 1993년 해당 정책은 폐지되었다.[106]

참조

[1]

서적

Prodromus Systematis Mammalium et Avium

https://archive.org/[...]

Sumptibus C. Salfeld

[2]

서적

Science Terms Made Easy: A Lexicon of Scientific Words and Their Root Language Origins

"{{google books |pla[...]

Greenwood Publishing Group

[3]

웹사이트

seal

https://www.etymonli[...]

2020-08-08

[4]

논문

The Origin and Evolutionary Biology of Pinnipeds: Seals, Sea Lions, and Walruses

Annual Reviews

2018-05-30

[5]

서적

Seals, Sea Lions, and Walruses: A Review of the Pinnipedia

Stanford University Press

[6]

서적

History of North American pinnipeds, a monograph of the walruses, sea-lions, sea-bears and seals of North America

https://www.biodiver[...]

Government Printing Office

[7]

논문

Skeleton of the oldest known pinniped, ''Enaliarctos mealsi''

[8]

논문

Mitogenomic analyses of caniform relationships

[9]

웹사이트

Superfamily Otarioidea Lucas 1899

https://paleobiodb.o[...]

Paleobiology Database

2013-07-01

[10]

웹사이트

Superfamily Phocoidea Smirnov 1908

https://paleobiodb.o[...]

Paleobiology Database

2013-07-01

[11]

논문

Pinnipedimorph evolutionary biogeography

http://www.sdnhm.org[...]

[12]

간행물

Pinniped evolution

Perrin, Würsig, Thewissen

[13]

논문

Evolutionary history of Carnivora (Mammalia, Laurasiatheria) inferred from mitochondrial genomes

[14]

논문

Phocid seal leptin: Tertiary structure and hydrophobic receptor binding site preservation during distinct leptin gene evolution

[15]

논문

What do we know about the fossil record of pinnipeds? A historiographical investigation

https://royalsociety[...]

2024-11-13

[16]

논문

A semi-aquatic Arctic mammalian carnivore from the Miocene epoch and origin of Pinnipedia

[17]

논문

Fossil brains provide evidence of underwater feeding in early seals

[18]

논문

Early evolution of sexual dimorphism and polygyny in Pinnipeda

2014

[19]

논문

The last of the desmatophocid seals: a new species of ''Allodesmus'' from the upper Miocene of Washington, USA, and a revision of the taxonomy of Desmatophocidae

[20]

논문

Updating the evolutionary history of Carnivora (Mammalia): a new species-level supertree complete with divergence time estimates

[21]

서적

Introduction to Marine Biology

Cengage Learning

[22]

간행물

Pinnipedia, overview

Perrin, Würsig, Thewissen

[23]

간행물

Sexual dimorphism

Perrin, Würsig, Thewissen

[24]

논문

Variance in male reproductive success and sexual size dimorphism in pinnipeds: testing an assumption of sexual selection theory

https://digital.csic[...]

2014

[25]

논문

Disentangling the contribution of sexual selection and ecology to the evolution of size dimorphism in pinnipeds

2014

[26]

논문

Maneuverability by the sea lion ''Zalophus californianus'': Turning performance of an unstable body design

[27]

논문

Swimming in the California sea lion: morphometrics, drag and energetics

http://jeb.biologist[...]

[28]

논문

Transitions from drag-based to lift-based propulsion in mammalian swimming

[29]

논문

Limb movements and locomotor function in the California sea lion (''Zalophus californianus'')

[30]

논문

Adaptive features of aquatic mammals' eye

[31]

간행물

Harp seal

Perrin, Würsig, Thewissen

[32]

논문

The reason why feathered fins require a lot of space and compete fiercely among their peers is actually due to their unique pelvic fins.

https://www.163.com/[...]

2017-10-28

[33]

논문

Basic mechanisms in pinniped vision

[34]

간행물

Walrus

Perrin, Würsig, Thewissen

[35]

논문

Low-frequency amphibious hearing in pinnipeds: Methods, measurements, noise, and ecology

[36]

논문

High olfactory sensitivity for dimethyl sulphide in harbour seals

[37]

논문

Why pinnipeds don't echolocate

[38]

논문

Flow sensing by pinniped whiskers

[39]

논문

Diving in darkness: whiskers as sense organs of the ringed seal (Phoca hispida saimensis)

[40]

논문

Hydrodynamic trail-following in harbor seals (Phoca vitulina)

[41]

논문

Tracking of biogenic hydrodynamic trails in harbour seals (Phoca vitulina)

[42]

논문

Vibrissal touch sensing in the harbor seal (Phoca vitulina): how do seals judge size?

[43]

논문

Effect of Angle on Flow-Induced Vibrations of Pinniped Vibrissae

[44]

서적

Behaviour of Pinnipeds

Chapman and Hall

[45]

논문

The composition of pulmonary surfactant from diving mammals

[46]

서적

Encyclopedia of Life Sciences

http://www.ucmp.berk[...]

[47]

논문

Symmetrical serotonin release during asymmetrical slow-wave sleep: Implications for the neurochemistry of sleep–waking states

[48]

문서

[49]

논문

Quantifying apart what belongs together: A multi-state species distribution modelling framework for species using distinct habitats

2018

[50]

문서

[51]

논문

Abundances and feeding habits of Pinnipeds in the Rogue River, Oregon

[52]

문서

[53]

논문

Three-dimensional resting behaviour of northern elephant seals: Drifting like a falling leaf

[54]

논문

Observations and hypotheses concerning the interactions among crabeater seals, leopard seals, and killer whales

[55]

서적

Marine Mammals: Biology and Conservation

Kluwer Academic/Plenum Publishers

[56]

문서

[57]

문서

[58]

문서

[59]

논문

Mating tactics and mating system of an aquatic-mating pinniped: the harbor seal, ''Phoca vitulina''

https://www.research[...]

[60]

논문

Sexual behavior in the Northern Elephant seal ''Mirounga angustirostris''

[61]

논문

State-dependent male mating tactics in the grey seal: the importance of body size

[62]

논문

Female incitation of male competition: A mechanism in sexual selection

[63]

논문

Functions of female aggression during the pupping and mating season of grey seals, ''Halichoerus grypus'' (Fabricius)

[64]

논문

Female competition and reproductive success in northern elephant seals

[65]

논문

Mother-pup separation and adoption in northern elephant seals

[66]

문서

[67]

서적

The Behaviour of Pinnipeds

Springer Science & Business Media

[68]

서적

Walker's Marine Mammals of the World

Johns Hopkins University Press

[69]

논문

The evolution of reproductive systems in pinnipeds

[70]

논문

Pup abduction and infanticide in southern sea lions

[71]

간행물

Weddell seals produce ultrasonic vocalizations

https://pubs.aip.org[...]

2020-12-01

[72]

서적

Communication in marine mammals

Perrin|Würsig|Thewissen

2009

[73]

간행물

Having a big nose: Structure, ontogeny, and function of the elephant seal proboscis

https://www.mun.ca/b[...]

[74]

서적

Weddell seal Leptonychotes weddellii

Perrin|Würsig|Thewissen

2009

[75]

간행물

Acoustic ecology of Antarctic pinnipeds

https://epic.awi.de/[...]

[76]

간행물

A California sea lion (Zalophus californianus) is capable of forming equivalence relations

http://pinnipedlab.u[...]

2013-08-02

[77]

간행물

Sequence, syntax, and semantics: Responses of a language-trained sea lion (Zalophus californianus) to novel sign combinations

https://pinnipedlab.[...]

2018-11-11

[78]

간행물

A California sea lion (Zalophus californianus) can keep the beat: Motor entrainment to rhythmic auditory stimuli in a non vocal mimic

[79]

간행물

Northern elephant seals memorize the rhythm and timbre of each others voices

[80]

간행물

Dugongs and Mermaids, Selkies and Seals

https://www.research[...]

2015-10-30

[81]

간행물

Seals as Humans—Ideas of Anthropomorphism and Disneyfication

http://www.selasetur[...]

[82]

서적

Encyclopedia of the World's Zoos

Taylor & Francis

[83]

웹사이트

The Case Against Marine Mammals in Captivity

http://www.humanesoc[...]

Humane Society of the United States and [[World Animal Protection]]

2012-05-30

[84]

뉴스

Sea lions called to duty in Persian Gulf

https://www.usatoday[...]

2010-04-28

[85]

웹사이트

The Real Navy Seals – and Sea Lions and Dolphins and Whales

https://abcnews.go.c[...]

2013-07-30

[86]

웹사이트

Frequently Asked Questions

http://www.public.na[...]

U.S. Navy Marine Mammal Program

2013-07-30

[87]

서적

Hunting of marine mammals

Perrin|Würsig|Thewissen

2009

[88]

서적

Marine Environmental Biology and Conservation

https://books.google[...]

Jones & Bartlett Publishers

[89]

웹사이트

Monk Seal Fact Files

http://www.monachus-[...]

monachus-guardian.org

2013-09-09

[90]

웹사이트

Canada's harp seal hunt kicks off

http://www.nbcnews.c[...]

NBC News

2013-08-15

[91]

뉴스

Canada seal hunt begins amid controversy

http://www.huffingto[...]

2013-08-15

[92]

서적

Extinction, specific

Perrin|Würsig|Thewissen

2009

[93]

웹사이트

Zalophus californianus japonicus (CR)

http://www.biodic.go[...]

Ministry of the Environment (Japan)

2013-08-20

[94]

웹사이트

Taxonomy search: Phocidae, Otarridae, Odobenidae

http://www.iucnredli[...]

IUCN

2021-03-18

[95]

웹사이트

Persistent organic pollutants in the marine food chain

http://unu.edu/publi[...]

United Nations University

2013-08-16

[96]

간행물

Quantifying the sensitivity of Arctic marine mammals to climate-induced habitat change

[97]

간행물

Can ice breeding seals adapt to habitat loss in a time of climate change?

https://academic.oup[...]

2014

[98]

간행물

Demographic, ecological, and physiological responses of ringed seals to an abrupt decline in sea ice availability

2017

[99]

간행물

Environmental variation and cohort effects in an Antarctic predator

[100]

간행물

The Effects of Global Climate Variability in Pup Production of Antarctic Fur Seals

https://www.jstor.or[...]

2005

[101]

웹사이트

Sea lions take over Ventura docks

http://www.thelog.co[...]

the Log.com

2013-08-17

[102]

웹사이트

Shocking new idea for sea lion control

http://thedailyworld[...]

The Daily World

2013-08-17

[103]

간행물

Integrated SDM database: Enhancing the relevance and utility of species distribution models in conservation management

https://onlinelibrar[...]

[104]

웹사이트

As sea lion populations grow, conflicts increase

http://www.heraldnet[...]

Herald Net

2013-08-17

[105]

웹사이트

Endangered Salmon Predation Prevention Act

http://www.nwr.noaa.[...]

Northwest Regional Office, National Oceanic and Atmospheric Administration

2012-06-09

[106]

서적

Marine Mammals: Fisheries, Tourism and Management Issues: Fisheries, Tourism and Management

Csiro Publishing

[107]

간행물

“The Principles of Classification and a Classification of Mammals,” Bulletin of The American Museum of Natural History

American Museum of Natural History

1945

[108]

서적

食肉目総論

東京動物園協会

[109]

서적

脊椎動物の分類体系

築地書館

[110]

간행물

哺乳類の高次分類群および分類階級の日本語名称の提案について

https://doi.org/10.1[...]

日本哺乳類学会

2003

[111]

간행물

哺乳類の日本語分類群名,特に目名の取扱いについて 文部省の“目安”にどう対応するか

https://doi.org/10.1[...]

日本哺乳類学会

2000

[112]

간행물

Relationship of Pinnipeds to Other Carnivores (Mammalia)

https://doi.org/10.2[...]

Society of Systematic Zoology

1976

[113]

서적

Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2nd ed., 3rd printing

[114]

서적

Classification of Mammals: Above the Species Level

Columbia University Press

1997

[115]

간행물

哺乳類分類における高次群の和名について

https://doi.org/10.5[...]

日本野生動物医学会

2001

[116]

서적

Introduction

Lynx Edicions

2020

[117]

저널

茨城県水戸産の絶滅鰭脚類化石「ミトアザラシ」 (直良, 1944) の微化石による地質年代と産出層準

https://doi.org/10.5[...]

日本地質学会

1995

[118]

저널

鰭脚類の起源と進化

https://www.ism.ac.j[...]

統計数理研究所

2008

[119]

간행물

レッサーパンダ(Ailurus fulgens)の進化的由来

https://doi.org/10.1[...]

日本哺乳類学会

2012

[120]

서적

海棲哺乳類 種名表

緑書房

2021

[121]

서적

海のけもの達の物語 -オットセイ・トド・アザラシ・ラッコ-

成山堂書店

2004

[122]

간행물

鰭脚類におけるdiaphragmatic vertebraの位置変異の種間比較

https://doi.org/10.1[...]

日本哺乳類学会

2015

[123]

저널

Molecular phylogeny of the Carnivora (Mammalia): Assessing the impact of increased sampling on resolving enigmatic relationships

[124]

웹사이트

List of marine mammal species and subspecies

https://marinemammal[...]

Society for Marine Mammalogy

2023-02-22

[125]

간행물

鰭脚類における系統進化, 食性の多様化, 古環境変遷の連鎖

日本古生物学会

2005

[126]

서적

海棲哺乳類の進化と分類

緑書房

2021

[127]

간행물

市道戸狩・月吉線工事現場(瑞浪市明世町)の下部中新統瑞浪層群明世層より鰭脚類の頭蓋を含む骨格化石の産出

https://doi.org/10.5[...]

瑞浪市化石博物館

2020

[128]

간행물

The Origin and Evolutionary Biology of Pinnipeds: Seals, Sea Lions, and Walruses

https://doi.org/10.1[...]

Annual Reviews

2018

[129]

간행물

A Total Evidence Phylogenetic Analysis of Pinniped Phylogeny and the Possibility of Parallel Evolution Within a Monophyletic Framework

https://doi.org/10.3[...]

Frontiers Media

2020

[130]

서적

Phylonyms: A Companion to the PhyloCode

CRC Press

2020

[131]

간행물

Parallel loss of sweet and umami taste receptor function from phocids and otarioids suggests multiple colonizations of the marine realm by pinnipeds

https://doi.org/10.1[...]

John Wiley & Sons

2020

[132]

간행물

海で味覚を失った哺乳類たち~アザラシやアシカの仲間~

https://doi.org/10.3[...]

日本生物工学会

2021

[133]

서적

第2章 分子進化

東京大学出版会

2022

[134]

서적

新版 絶滅哺乳類図鑑

丸善出版

2011-01-30

[135]

서적

アザラシ、アシカ、セイウチ

三省堂

2020

[136]

서적

Prodromus Systematis Mammalium et Avium

https://archive.org/[...]

Sumptibus C. Salfeld

[137]

저널

Pattern and timing of the diversification of the mammalian order Carnivora inferred from multiple nuclear gene sequences

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com