당세구족

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

당세구족은 센고쿠 시대에 등장한 일본 갑옷으로, 전투의 대규모화와 조총의 보급에 따라 제작이 간편하고 방어력이 높은 갑옷의 필요성에 의해 개발되었다. 기존의 갑옷보다 간소화된 구조와 대량 생산에 적합한 형태로, 철판을 사용하거나 경첩 구조를 도입하여 착용 편의성을 높였다. 갑옷 디자인의 다양성이 증가하여, 투구 장식, 가문, 좌우 비대칭 디자인 등 다양한 형식이 나타났으며, 센다이 번의 다테 마사무네처럼 통일된 갑옷을 사용하기도 했다. 에도 시대에는 장식품으로 변화하였으며, 메이지 유신 이후 실용적인 갑옷으로 사용되지 않게 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본 갑주 - 대개

오요로이는 헤이안 시대 일본 기마 사무라이들이 착용한 갑옷으로, 말 위에서의 활 사용에 특화된 구조와 독특한 디자인이 특징이며, 실전 사용은 줄었으나 가문의 상징으로 위상을 유지하고 있다. - 일본 갑주 - 가부토

가부토는 일본 갑옷의 투구로서, 머리 보호는 물론 권위와 개성을 나타내는 상징물이며, 시대에 따라 마비자시-츠케 카부토, 오요로이, 토세이-구소쿠, 카와리 가부토 등의 양식 변화를 거쳤고, 철, 금, 옻칠 등 다양한 재료와 하치, 시코로, 마비사시 등의 구성 요소, 다테모노 장식으로 제작되었다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 광주고등법원

광주고등법원은 1952년에 설치되어 광주광역시, 전라남도, 전북특별자치도, 제주특별자치도를 관할하며, 제주와 전주에 원외재판부를 두고 있다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 1502년

1502년은 율리우스력으로 수요일에 시작하는 평년으로, 이사벨 1세의 이슬람교 금지 칙령 발표, 콜럼버스의 중앙아메리카 해안 탐험, 바스쿠 다 가마의 인도 상관 설립, 크리미아 칸국의 킵차크 칸국 멸망, 비텐베르크 대학교 설립, 최초의 아프리카 노예들의 신대륙 도착 등의 주요 사건이 있었다.

2. 역사

헤이안 시대에는 오요로이(대개), 도마루(동환)가, 남북조 시대부터 무로마치 시대 전기까지는 도마루나 하라마키(복권)와 같은 전통적인 형식의 갑옷이 주류였다. 그러나 센고쿠 시대에 들어서면서 전투가 대규모화되고 집단전, 조총 전래에 따른 조총전과 같은 전술 변화가 나타났다. 이에 따라 제작이 간편하고 대량 생산에 적합하면서도 방어성과 착용 시 기동성이 뛰어난 갑옷이 요구되었다. 이러한 시대적 요구와 하극상 풍조를 반영하여 탄생한 갑옷이 바로 당세구족이다.[2]

기존의 오요로이, 도마루, 하라마키 등은 가죽 작은 판(고자네)을 색실로 꿰매어 화려했지만 대량 생산에는 적합하지 않았다. 반면 당세구족은 동 부분의 작은 판이 대형화되거나, 가로 한 줄의 각 작은 판을 한 장의 판으로 바꾼 판찰(이타자네) 구조로 발전했다. 더 나아가 전면적으로 한 장의 판이 되기도 하여 구조가 간소화되고 대량 생산이 가능해졌다. 또한 작은 판이나 판찰을 철로 제작하는 경우가 많아져 방어성이 향상되었다. 갑옷의 유연성이 줄어들었기 때문에 경첩 구조를 사용하여 동 부분을 개폐하여 착탈하는 방식으로 바뀌었다.[1]

구조가 간소화되어 제작이 쉬워진 덕분에 갑옷 디자인에 더 많은 노력을 기울일 수 있게 되었다. 또한, 합전의 대규모화로 인해 아군과 적군을 식별하고 전장에서 자신을 과시할 필요성이 커지면서 갑옷 디자인의 다양성이 증가했다. 종래 갑옷에서는 작은 판을 꿰매는 실의 색 정도만 한눈에 구별할 수 있었지만, 당세구족에서는 다양한 형식과 디자인이 나타났다. 예를 들어 투구에 장착하는 앞장식은 오요로이 등에서는 삽 모양 한 종류뿐이었지만, 당세구족에서는 문자, 가문, 좌우 비대칭 디자인 등 다양한 형태가 등장했다. 동 부분의 철 표면에 종이를 붙여 장식하여 기발한 디자인을 구현하거나, 작은 판이나 색실을 동에 붙여 도마루와 당세구족을 절충한 듯한 디자인도 있었다. 한편 센다이번의 다테 마사무네는 흑칠칠오엽동구족과 같이 대장이나 무장이 동일 형식의 구족으로 통일하고, 입물이나 부물 등으로 차별화하는 경우도 있었다.[3]

당세구족은 도마루를 개량한 형태로 발전하여 오케가와도, 부쓰도, 모가미도 등 다양한 형식이 나타났으며, 얼굴을 덮는 면갑(멘보), 허벅지를 덮는 배갑(하다테) 등 부속 소구족도 충실했다. 유럽의 갑옷 플레이트 아머를 수입・개조한 남만동, 남만투구도 있었으며, 이후 국산화되었다. 조총의 탄환을 튕겨내기 위해 구족에 곡선이나 경사를 적용하는 등 다양한 시도가 이루어졌다. 투구에도 다양한 형식이 생겨났으며, 실용성과 함께 당시 무사의 기상을 반영한 화려하고 기발한 장식이 많았다.[1]

당세구족은 동이나 투구는 견고했지만, 움직이기 쉽도록 팔이나 다리 일부는 철의 작은 조각을 꿰매거나 쇄자갑 형태로 제작하여 종래의 형식을 따랐다. 이는 서양의 라멜라 아머와 같은 구조 원리였다. 무장은 한 명이 여러 벌의 갑옷을 소유하기도 했다. 예를 들어 도쿠가와 이에야스 소장품은 구노산 도쇼구, 닛코 도쇼구, 기슈 도쇼구, 도쿠가와 미술관, 도쿠가와 뮤지엄, 도쿄 국립 박물관 등에서 수십 점이 확인된다.[4][5][6]

에도 시대에 들어 1615년 오사카 여름 전투에서 에도 막부가 도요토미 씨를 멸망시키고 겐나엔무를 맞이하여 세상이 태평해지자, 전쟁에서 당세구족이 사용되는 일은 없어졌다. 대신 장식했을 때의 호화로움을 위해 불필요한 부품을 부착하거나 화려하게 마키에를 시공하는 등 허식이 더해졌다. 에도 시대 중기 이후에는 중세 복고풍이 유행하여 오요로이, 도마루, 하라마키를 모범으로 갑옷이 제작되었지만, 당세구족 양식과 섞이거나 하여 시대 고증에 맞지 않는 갑옷도 제작되었다. 이후 메이지 유신으로 무사 계급이 소멸되고 군비가 근대화되면서 1877년 세이난 전쟁을 마지막으로 실용적인 목적으로 사용되는 일은 없어졌다.[1]

2. 1. 등장 배경

난보쿠초 시대에서 무로마치 시대 전기에는 동환, 복권 등 전통적인 형태의 갑옷이 주로 사용되었지만, 센고쿠 시대에 들어서면서 집단전과 조총전이 등장하였다. 이에 따라 대량생산에 적합하면서도 견고한 갑옷이 필요하게 되었다. 이러한 요구에 맞춰 기존의 전통에 얽매이지 않는 혁신적인 개선이 이루어져 생산성과 기능성이 향상된, 보다 간편하고 강력한 갑옷이 등장하였다. 이를 당세구족이라 한다. 그러나 몸통과 투구는 강력해졌지만, 팔다리는 여전히 기존의 형식을 답습하여 찰갑 내지 쇄자갑으로 만들어져 운동성을 중시했다.[2]전통적인 갑옷인 대개, 동환, 복권은 찰갑을 기본으로 하여 거의 동일한 구조를 가지지만, 당세구족은 다양한 형식을 가진다. 또한, 부가적인 장식을 통해 외형의 변형도 늘어났다. 이는 전투 규모 확대의 영향으로 아군과 적군을 구별하고, 전장에서 자신의 존재를 과시하기 위한 목적이었다. 기본적인 디자인을 단순화하여, 이를 바탕으로 창의적인 변형이 증가했다. 예를 들어 투구 장착물의 경우, 대개에서는 한 종류밖에 없었지만 당세구족에서는 가몬을 사용하거나 좌우 비대칭으로 만드는 등 다양한 형태가 나타났다.[3]

센다이번의 다테 마사무네와 같은 영주는 검은 옻칠을 한 당세구족을 사용하고, 고위 사무라이에서 아시가루까지 모두 검은색 갑옷을 입혀 통일성을 추구한 사례도 있다.[3]

에도 시대에 들어서는 갑옷이 장식품으로 전락하여 대개나 동환을 본뜬 복고풍 갑옷이 만들어지게 되었고, 당세구족의 의미는 퇴색한다.

2. 2. 센고쿠 시대의 발전

난보쿠초 시대에서 무로마치 시대 전기에는 동환, 복권 등 전통적인 형태의 갑옷이 주로 사용되었지만, 센고쿠 시대에는 집단전과 조총전이 등장하면서 대량 생산에 적합하고 견고한 갑옷이 필요하게 되었다. 이에 따라 기존의 전통에 얽매이지 않는 혁신적인 개선이 이루어져 생산성과 기능성이 향상되고, 보다 간편하고 강력한 갑옷이 등장했는데, 이것이 바로 당세구족이다.[2]전통적인 갑옷인 대개, 동환, 복권은 찰갑을 기본으로 하여 규격이 제각각이었지만 거의 동일한 구조였다. 그러나 당세구족은 이와 달리 다양한 형식을 가졌다. 또한, 전투 규모가 확대되면서 피아 식별의 필요성과 전장에서의 자기 과시를 위해 부가적인 장식을 통한 외형의 변형도 늘어났다. 기본적인 디자인이 단순화되면서 이를 바탕으로 한 창의적인 변형도 증가했다. 예를 들어 투구 장착물의 경우 대개에서는 한 종류밖에 없었지만 당세구족에서는 가몬이나 좌우 비대칭 등 다양한 것이 존재했다.

센다이번의 다테 마사무네와 같은 영주는 검은 옻칠을 한 당세구족을 사용하고, 고위 사무라이에서 아시가루까지 모두 검은색 갑옷을 입혀 통일성을 추구한 사례도 있다.[3]

2. 3. 에도 시대의 변화

센고쿠 시대에 총격전과 집단전이 등장하면서 기존 갑옷보다 견고하고 대량생산에 적합한 갑옷이 필요하게 되었다. 이러한 요구에 따라 전통에 얽매이지 않는 혁신적인 개선이 이루어져 생산성과 기능성이 향상된 당세구족이 등장했다. 그러나 팔다리는 여전히 찰갑이나 쇄자갑으로 만들어져 운동성을 중시했다.에도 시대에 들어서면서 갑옷은 장식품으로 전락했고, 오요로이, 도마루 등을 본뜬 복고풍 갑옷이 만들어지면서 당세구족의 의미는 퇴색한다. 에도 시대 중기 이후는 중세 복고풍이 유행하여, 오요로이, 도마루, 하라마키를 모범으로 갑옷이 만들어졌지만, 당세구족의 양식과 섞이거나 하여 반드시 시대 고증에 따른 것이 아닌 갑옷도 제작되었다.

3. 구조

당세구족은 갑옷의 몸통, 소매, 턱받이 등의 각 부분을 끈 등으로 세로로 연결하거나 못으로 고정하여 만들었으며, 목 주위와 어깨 윗부분을 보호하는 부품으로 襟廻(에리마와시), 小鰭(코비레)가 부착되었다.

3. 1. 기본 구조

에리마와시(襟廻)와 코비레(小鰭)는 목 주위와 어깨 윗부분을 보호하는 부품이다.갓토리(合当理), 수통(受筒), 대수(待受)는 전국 시대 전투 참가 인원이 늘어나면서 부대나 개인을 식별하기 위해 깃발 꽂이를 등에 꽂고 전투를 벌였기 때문에 사용되었다. 당세구족의 등 부분에는 지물(指物)을 꽂기 위한 장치(갓토리, 수통, 대수)가 부속되어 있다.[1]

3. 2. 세부 구조

헤이안 시대 이래 사용되어 온 두동갑옷은 '''소찰'''(코자네)이라고 불리는 철이나 가죽으로 만들어진 작은 판을 끈 등으로 세로와 가로로 엮어 만들었으며, 제작은 복잡하고 손이 많이 가는 작업이었다. 그래서 생산의 간소화를 꾀하기 위해 소찰의 가로 한 단을 한 장의 판으로 제작하는 판찰(이타자네)이 생겨났다. 판찰은 제작이 비교적 용이함과 동시에 한 장의 판이기 때문에 작은 판보다 튼튼하고 방어성도 뛰어났다. 이 판찰을 끈 등으로 세로로 연결하거나 못으로 고정하여 갑옷의 몸통, 소매, 턱받이 등의 각 부분을 구성한다.작은 철판을 끈으로 연결한 작은 찰로 만든 갑옷과 달리, 가로로 긴 철판으로 만들어진 판갑은 유연성이 없기 때문에 그대로는 착용하고 벗기가 어렵다. 따라서, 몸통 본체를 앞뒤 2~6장 정도로 분할하고, 각각을 경첩으로 연결하여 착용과 벗기를 용이하게 했다. 몸통의 틈새는 오른쪽 옆구리에서 맞물리는 경우가 많으며, 이는 도마루(胴丸)와 동일하다. 경첩으로 연결한 판의 수에 따라 2매동(두 장 갑옷) ~ 6매동(여섯 장 갑옷) 등의 명칭으로 분류되기도 하지만, 대부분은 2매동(두 장 갑옷) 또는 5매동(다섯 장 갑옷)이다.

당세구족의 동(胴)은 방어 면적을 늘리기 위해 일반적으로 장측(나가카와, 복부) · 앞세움(마에타테아게, 흉부) · 뒤세움(고시타테아게, 배부)의 단수가 도마루(胴丸)보다 1단 많다. 그러나 소찰(코자네) · 판찰(이타자네) 등을 사용하지 않고 앞뒤 2장의 철판으로 만들어진 것 등 다양한 형식이 있으며, 우치다시(打ち出し), 성상(모리아게), 옻칠, 금박 누르기 등의 기법으로 개성적인 장식이 베풀어진 것도 많다. 하부에 붙는 풀무치는 7장이 일반적이다.

통가와동, 불동, 최상동, 유키노시타동(센다이동), 인왕동, 단차동, 첩동, 가슴받이불동, 남만동 등이 있다.

- 통가와동: 쇠나 네리 가죽을 사용하여 만들어진 판찰(이타자네)을 이어 붙여 만든 동(胴)으로, 두 장 동(胴)과 다섯 장 동(胴)의 형식이 있다. 이어 붙이는 방법에는 세로 잇기와 가로 잇기가 있으며, 붙이는 방법에 따라 병철동 · 마름모 잇기 동(胴) · 가슴 눈 잇기 동(胴) 등으로 나뉜다. 또한, 통가와불동 · 포불동이라고 불리는 형식 등도 있으며, 당세구족 중에서는 가장 많은 작품이 남아 있다.

에리마와시(襟廻), 코비레(小鰭). 목 주위와 어깨 윗부분을 보호하는 부품으로 부착된다.

합당리(合当理), 수통(受筒), 대수(待受). 전국 시대 전투 참가 인원의 증가에 따라 부대나 개인을 식별하기 위해 표식으로 깃발 꽂이라고 불리는 깃발 모양의 것을 등에 꽂고 전투를 벌였다. 따라서 당세구족의 등 부분에는 지물(指物)을 꽂기 위한 장치(합당리, 수통, 대수)가 부속되어 있다.

소구족(코구소쿠). 얼굴과 목을 방어하는 면구(멘호오)·수(타레), 어깨 부분에는 소형이며 경쾌한 당세소매(토세소데), 팔 부분에 롱 코트, 다리 부분에 배안(하다테), 정강이받이(스네아테) 등, 신체의 각 부분을 방어하기 위한 부품인 소구족이 부속되었다. 소구족을 장착함으로써 신체의 대부분을 장갑으로 방어할 수 있었지만, 방어성뿐만 아니라 착용자에게 부담을 느끼게 하지 않는 경량이며 움직이기 쉬운 것을 중시한 구조로 되어 있다. 장식이 베풀어진 것도 많다.

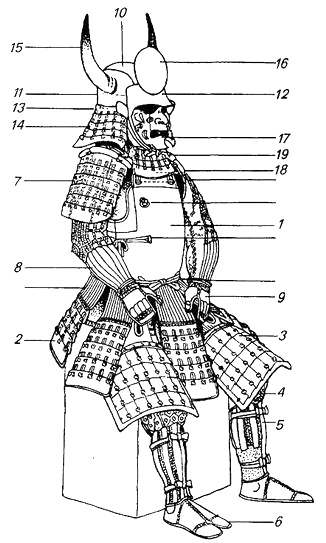

4. 각 부위 명칭

우측 그림과 함께 볼 것.

- 동(胴|도우일본어) - 몸통. 우측 그림의 것은 불동이다.

- 초접(草摺|쿠사즈리일본어)

- 패순(佩楯|하이다테일본어)

- 입거(立挙|타테아게일본어)

- 노당(臑当|스네아테일본어)

- 갑현(甲懸|코우가케일본어)

- 수(袖|소데일본어) - 소매. "당세수"라고도 한다.

- 농수(籠手|코테일본어)

- 수갑(手甲|텟코우일본어) - 손 보호대.

- 두발(兜鉢|카부토바치일본어) - 투구의 머리를 덮는 부위.

- 요권(腰巻|코시마키일본어)

- 미비(眉庇|마비사시일본어)

- 취반(吹返|후키카에시일본어)

- 철(錣|시코로일본어)

- 입물(立物|타테모노일본어) - 투구장식.

- 면협(面頬|멘포우일본어) - 면구의 일종.

- 수(垂|타레일본어)

- 금회(襟廻|에리마와시일본어)

5. 종류

난보쿠초 시대에서 무로마치 시대 전기에는 동환, 복권 등 전통적인 형태의 갑옷이 주로 사용되었다. 그러나 센고쿠 시대에 들어 집단전과 총격전이 등장하면서 대량생산에 적합하고 견고한 갑옷이 필요하게 되었다. 이에 따라 기존 전통에 얽매이지 않는 혁신적인 개선이 이루어져 생산성과 기능성이 향상되고, 더 간편하고 강력한 갑옷이 되었다. 하지만 몸통과 투구는 강력해졌지만, 팔다리는 여전히 기존 형식을 답습하여 찰갑이나 쇄자갑으로 만들어져 운동성을 중시했다.

전통적인 갑옷인 대개, 동환, 복권은 규격이 제각각이지만 찰갑을 바탕으로 한다는 점에서 거의 동일한 구조이다. 그러나 당세구족은 이와 대조적으로 다양한 형식을 가진다. 또한, 단순히 형식뿐 아니라 부가적인 장식을 통한 외형의 변형도 늘었다. 이는 전투 규모 확대의 영향으로 아군과 적군을 구별하고, 전장에서 자신을 과시하기 위한 목적이었다. 기본적인 디자인을 단순화함으로써 이를 바탕으로 한 창의적인 변형이 증가했다. 예를 들어 투구 장착물의 경우 대개에서는 한 종류밖에 없었지만, 당세구족에서는 가몬이나 좌우 비대칭으로 한 것 등 다양한 것이 존재한다.

한편, 센다이번의 다테 마사무네 같은 영주는 검은 옻칠을 한 당세구족을 사용하고, 고위 사무라이에서 아시가루까지 모두 검은색 갑옷을 입혀 통일성을 추구한 사례도 있다.[1]

6. 유명한 당세구족

- 흑칠도오매동구족(쿠로우루시누리 고마이도우 구소쿠일본어) - 다테 마사무네의 것. 센다이 시 박물관 소장.

: 센다이번을 대표하는 당세구족으로, 고위 무사에서 아시가루에 이르기까지 동일한 형식으로 통일되어 있었다. 투구의 입물은 좌우 비대칭의 초승달 모양이다. 이 좌우 비대칭은 디자인 감각 뿐 아니라 칼을 내려칠 때 방해되지 않도록 오른쪽을 작게 하는 실용적 의미도 있었다. 센다이 번주는 대대로 같은 형식의 갑옷을 사용했다.[1]

: 윌리엄 애덤스가 일본에 표류한 뒤 그 배에 적재되어 있던 해병용 서양 판금갑을 회수하여 당세구족으로 개조한 것이다.[1]

- 휴목철통측동구족(우나메토지 오케가와도우 구소쿠일본어) - 호소카와 다다오키의 것. 에이세이 문고 소장.[1]

- 편기탈동구족(카타하다누기도우 구소쿠일본어) - 가토 기요마사의 것. 도쿄 국립 박물관 소장.

: 당세구족 위에 동환을 모방해 색실을 입혀 마치 동환을 반 탈의한 것처럼 생겼다.[1]

참조

[1]

뉴스

米競売、江戸時代の甲冑5千万円/過去最高額で落札

https://www.shikoku-[...]

四国新聞

2009-10-24

[2]

웹사이트

日本の甲冑

https://web.archive.[...]

[3]

웹사이트

黒漆五枚胴具足 兜・小具足付(伊達政宗所用) - 仙台市の指定・登録文化財

http://www.sendai-c.[...]

2021-03-15

[4]

웹사이트

久能山東照宮 主な収蔵品

https://web.archive.[...]

[5]

웹사이트

大徳川展 作品リスト

https://megalodon.jp[...]

東京国立博物館

[6]

웹사이트

色々糸威二枚胴具足

https://colbase.nich[...]

[7]

문서

日根野氏

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com