도관

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

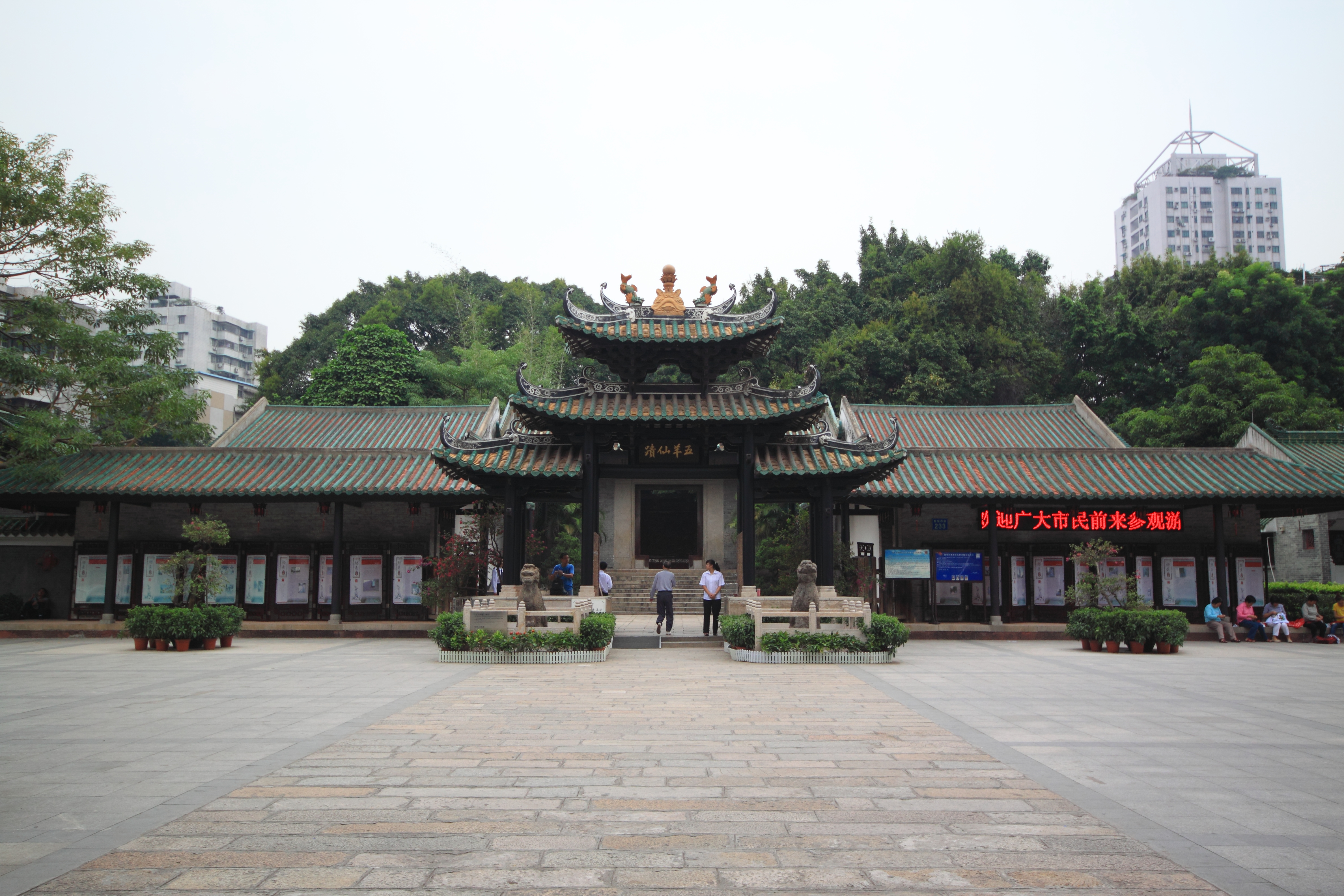

도관은 도교 신자들이 수행하는 장소로, 불교 사찰과 유사한 형태를 띠며, 다양한 명칭으로 불린다. 도관은 역사적으로 남조 시대에 불교 사찰의 영향을 받아 시작되었으며, 당나라 이후에는 "관" 자를 사용하는 것이 일반화되었다. 도관은 크게 자손묘와 종림묘로 나뉘며, 자손묘는 특정 교파에 의해 계승되는 반면, 종림묘는 모든 도교 신자들이 공동으로 소유하고 운영에 참여할 수 있다. 도관은 중국, 홍콩, 타이완, 일본 등지에 분포하며, 관우, 성황신, 마조 등을 모시는 사당도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 도관 - 성황묘

성황묘는 성벽과 해자를 신격화한 사당으로, 중국에서 기원하여 동아시아 여러 지역으로 퍼져나갔으며, 중국, 한국, 베트남 등지에서 다양한 형태로 존재한다. - 도관 - 무후사

무후사는 쓰촨성 청두시에 있는 사당으로, 제갈량과 유비를 함께 모시며, 촉한의 역사와 문화를 엿볼 수 있는 청나라 시대의 유적지이다. - 종교 및 믿음에 관한 - 개종

개종은 한 종교에서 다른 종교로, 또는 무신론으로 신념을 바꾸는 행위이며, 종교에 따라 개종에 대한 입장이 다르고 개인의 신념 변화, 사회적 요인 등에 의해 발생하며 종교 간 갈등과 관련될 수 있다. - 종교 및 믿음에 관한 - 탕카

탕카는 티베트 불교 회화의 한 형태로, 불교 교리를 시각적으로 표현하며, 7세기경 인도에서 유래하여 만다라, 부처 등을 묘사하고, 천연 안료로 면이나 비단에 그림을 그리며, 채색 탕카, 자수 탕카 등으로 분류된다.

2. 역사

도교 사원은 도교도들이 수행하는 곳이므로 승려 생활은 사원이 건립된 장소와 밀접한 관련이 있다. 도교도들은 덕을 닦아야 하며, 승려 생활이 고난과 고통을 없애고 평화로운 삶으로 이끌어 줄 것이라고 믿는다. 도교도들은 심리적, 영적 세계에서 평온의 경지에 이르는 것을 목표로 하기에, 승려 생활은 도교에서 중요한 위치를 차지했다.

당(唐)대에 이르러 “치(治)”는 고종의 휘(諱, 임금의 이름)였기 때문에 “화(化)”로 바뀌었다.[1]

2. 1. 기원

도사도가 세운 “24치(治)”가 그 기원으로 여겨진다. 다만, 전승에 따르면 관령 윤희(尹喜)의 누각이나 한(漢) 무제의 익연수관(益延寿観) 등을 기원으로 보기도 한다.[1]남북조 시대 남조에서는 “관(館)” 자를 사용하는 것이 일반적이었다. 숭허관(崇虚館)·간적관(簡寂館)·흥세관(興世館)·화양관(華陽館) 등이 그 예이다. 북조 북주에도 현도관(玄都館) 등이 존재했던 것으로 알려져 있으나, 무제가 도교를 폐지하고 “관(館)”을 “관(觀)”으로 바꾸어 연구기관으로서 통도관(通道観)을 설치했다.[1]

2. 2. 남북조 시대

남북조 시대에는 불교 사찰의 영향으로 승려 생활이 유행하였고, 도교도들 또한 불교를 모방하여 새로운 형태의 승려 생활을 만들려고 노력했다. 그리하여 많은 도교 사당들이 불교 사찰과 유사한 형태로 지어졌다. 규모는 불교 사찰보다 작지만, 안뜰과 같은 배치, 당우와 같은 건축 양식, 신상을 모시는 방식 등 형태와 양식은 유사하다. 또한 대규모 도교 사원은 불교와 마찬가지로 경제적 기능을 하기도 했다.남조에서는 “관(館)” 자를 사용하는 것이 일반적이었다. 숭허관(崇虚館)·간적관(簡寂館)·흥세관(興世館)·화양관(華陽館) 등이 그 예이다. 한편, 북조에서는 북주에도 현도관(玄都館) 등이 존재했던 것으로 알려져 있으나, 무제가 도교를 폐지하고 “관(館)”을 “관(觀)”으로 바꾸어 연구기관으로서 통도관(通道観)을 설치했다.

2. 3. 당송 시대

당(唐)대부터 송대에는 “관(觀)” 자를 사용하는 것이 일반적이 되었다. 당대의 용흥관(龍興觀)이나 개원관(開元觀)이 그 예이다. 대규모 도관은 “궁(宮)”이라 칭하게 되었다. 태청궁(太清宮), 옥청조응궁(玉清照応宮) 등이 그러한 예이다.[1]2. 4. 금원 시대와 정일교, 전진교

금대에 하북 지방에서 신도교가 흥기하여 원대에 정리된 결과, 구도교인 도사도 계통의 정일교와 신도교의 주류가 된 전진교가 도교의 양대 교파로 자리 잡아 명(명나라), 청(청나라)대에 이르렀다.[1]전국의 도관은 이 두 교파 아래에 편성되었다.[1] 정일교의 총본산은 용호산(竜虎山)(강서성(江西省) 귀계시(貴渓市))이며, 전진교의 본부는 북경(北京)의 백운관(白雲觀)이다.[1] 천하의 전진교 도관은 십방총림(十方叢林)과 소도원(小道院)으로 나뉜다.[1] 십방총림이란 대도관(大道觀)으로, 도사의 출가 자격을 부여할 수 있는 도관을 말하며 전국에 20곳이 존재한다.[1] 반면 소도원은 일반적인 도관을 말한다.[1]

3. 환경

도교 수행에는 기도, 사고의 정돈, 수양, 내단과 외단 등 여러 방법이 있다. 하지만 어떤 수행을 하든 수행자에게는 고요함과 무위가 필요하다. 따라서 도관은 고요하고 외부 세계의 방해를 받지 않는 장소에 위치해야 한다. 시끄럽고 번화한 도시에서 멀리 떨어져야 하므로 대부분의 도관은 수행을 위해 깊은 숲 속에 지어진다. 도시 안에 도관이 있는 경우도 있지만, 대부분은 산과 숲과 같은 조용하고 개방된 공간에 위치하는데, 이는 불교 사찰과도 유사하다.

4. 유형

도교 사찰 건물은 크게 자손묘(子孫廟)와 종림묘(叢林廟) 두 가지 유형으로 나뉜다. 승려의 교파는 출가 사찰이 아닌 교법 계승에 따라 결정되며, 계승자는 해당 교파의 이름을 받는다. 이후 어느 곳에서든 같은 교파로 인정받으며, 자손묘나 종림묘에 머무를 수 있다. 새로운 승려는 보통 자신의 교파 사찰에 거주하지만, 반드시 그런 것은 아니다. 더 나은 도사를 만나면 스승을 다시 모실 수 있고, 계승을 바꿀 필요도 없다. 도교에서는 스승이 많을수록 부지런하고 배우는 데 능숙하다는 것을 의미하기 때문에, 도교도들은 많은 스승을 모시는 것을 긍정적으로 생각한다.

4. 1. 자손묘

자손묘(子孫廟, zisun miao|쯔쑨먀오중국어)는 대대로 스승으로부터 제자에게 계승되며, 사찰 재산은 특정 교파에 의해 상속될 수 있다. 다른 교파의 도교도들은 일시적으로 사찰에 거주할 수 있지만 사찰 운영에 간섭할 수는 없다. 일반적으로 새로운 제자들은 자손묘에서 생활한다.4. 2. 종림묘

종림묘(叢林廟, conglin miao중국어)는 새로운 제자를 받아들이는 것이 허용되지 않으며, 사찰 재산은 상속될 수 없고 전 세계 모든 도교 신도들이 공동으로 소유한다. 선종 불교의 영향을 받아 당 이후로 도교 또한 내면의 정화와 무위, 그리고 형이상학을 강조하는 방향으로 점차 변화하였다. 전진교는 선종의 산림제도를 참고하여 도교의 종림제도를 확립하였다. 종림묘는 일반적으로 비교파적이며, 모든 도교 승려들은 거주하고 사찰 운영에 참여할 권리가 있다. 나이, 성별, 출가 기간에 관계없이 거주할 수 있는 도교도는 누구든지 최고 지도자로 선출될 수 있는 권리가 있다. 종림묘에 오랫동안 거주한 도교도는 상주 도교도라고 불린다. 사찰에는 “삼사오사십팔두(三師五師十八頭)”라고 알려진 분명한 노동 분담이 있으며, 경전 교육, 공덕 쌓기, 경비, 단식, 직원 배치, 자급자족, 요리 등을 담당한다. 새로운 제자들은 먼저 자손묘에서 이러한 지식을 배우고, 3년 후에 관식(冠巾)을 받고 스승의 허락을 받으면 종림묘에 가서 독립하여 더 많은 것을 배울 수 있다. 수행 후 다시 돌아온다.5. 명칭

도관의 "道"는 도교를 의미하지만, "觀"은 중국어 'guān'으로 읽는 "보다"라는 의미가 아니라 'guǎn'의 다른 표현으로 만들어진 말이며, 'guàn'이라는 특수한 발음을 한다.[1]

도관은 불교의 절과 마찬가지로 여러 가지 다른 이름이 있다.[1] 도관(道館), 치관(治館), 현단(玄壇), 관사(觀舍), 도원(道院), 숭림(叢林), 정사(精舎), 도장(道場), 경치(靖治), 치(治), 려(廬) 등 또는 관(觀), 암(庵), 묘(廟), 궁(宮), 전(殿), 각(閣), 당(堂), 동(洞), 사(祠), 원(院) 등의 명칭도 사용된다.[1] 각각은 규모, 기능, 역사적 용법 등에 차이가 있지만, 현재는 구분이 모호해졌다.[1]

6. 주요 도관

'''중국 대륙'''

고대부터 한족이 많이 거주했던 지역에 도관이 많이 보인다. 이 때문에 동북, 북서, 남서 지역에는 거의 없다.

'''홍콩'''

'''마카오'''

'''타이완'''

'''일본'''

사이타마현사카도시에 있는 성천궁은 일본 국내 최대 규모의 도교 사찰이다.

'''여러 곳에 있는 것'''

6. 1. 중국

도사도가 세운 “24치(治)”가 그 기원으로 여겨진다. 다만, 전승에 따르면 관령 윤희(尹喜)의 누각이나 한(漢) 무제의 익연수관(益延寿観) 등을 기원으로 보기도 한다.[1]남북조 시대 남조에서는 “관(館)” 자를 사용하는 것이 일반적이었다. 숭허관(崇虚館), 간적관(簡寂館), 흥세관(興世館), 화양관(華陽館) 등이 그 예이다. 한편, 북조에서는 북주에도 현도관(玄都館) 등이 존재했던 것으로 알려져 있으나, 무제가 도교를 폐지하고 “관(館)”을 “관(觀)”으로 바꾸어 연구기관으로서 통도관(通道観)을 설치했다.[1]

당(唐)대에 이르러 “치(治)”는 고종의 휘(諱)였기 때문에 “화(化)”로 바뀌었다.[1]

당(唐)대부터 송대에는 “관(觀)” 자를 사용하는 것이 일반적이 되었다. 당대의 용흥관(龍興觀)이나 개원관(開元觀)이 그 예이다. 대규모 도관은 “궁(宮)”이라 칭하게 되었다. 태청궁(太清宮), 옥청조응궁(玉清照応宮) 등이 그러한 예이다.[1]

금대에 하북 지방에서 신도교가 흥기하여 원대에 정리된 결과, 구도교인 도사도 계통의 정일교와 신도교의 주류가 된 전진교가 도교의 양대 교파로 자리 잡아 명(명나라)청(청나라)대에 이르렀다.[1]

전국의 도관은 이 두 교파 아래에 편성되었다. 정일교의 총본산은 용호산(竜虎山)(강서성(江西省)귀계시(貴渓市))이며, 전진교의 본부는 북경(北京)의 백운관(白雲觀)이다. 또한, 천하의 전진교 도관은 십방총림(十方叢林)과 소도원(小道院)으로 나뉜다. 십방총림이란 대도관(大道觀)으로, 도사의 출가 자격을 부여할 수 있는 도관을 이렇게 부른다. 전국에 20곳이 존재한다. 반면 소도원은 일반적인 도관을 말한다.[1]

'''중국 대륙'''

고대부터 한족이 많이 거주했던 지역에 많이 보인다. 이 때문에 동북, 북서, 남서 지역에는 거의 없다.[1]

'''홍콩'''

'''마카오'''

'''타이완'''

'''여러 곳에 있는 것'''

6. 2. 홍콩

6. 3. 타이완

- 항천궁(타이베이)

- 송산자우궁(타이베이)

- 보안궁(타이베이)

- 복우궁(담수)

- 성황묘(신주)

- 경안궁(기륭)

- 문무묘 (일월담)(일월담)

- 조천궁(윈린) - 마조묘.

- 봉천궁(자이) - 마조묘.

- 자혜당(화련)

- 승안궁(화련)

- 충렬사(화련)

- 삼청궁(이란현동산향) - 타이완의 도교 총본산.

- 소응궁(이란) - 마조묘.

- 오곡묘(이란)

- 삼봉궁(가오슝) - 나타를 모시고 있다.

- 대천후궁(타이난) - 마조묘.

- 천단(타이난)

- 연평군왕사(타이난)

- 타이완부성황묘(타이난)

- 림수부인마묘(타이난)

- 오비묘(타이난)

6. 4. 일본

사이타마현 사카도시에 있는 성천궁은 일본 국내 최대 규모의 도교 사찰이다.[1]6. 5. 기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com