리슈만편모충

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

리슈만편모충은 리슈만편모충속에 속하는 단세포 진핵생물로, 피부 리슈만편모충증과 내장 리슈만편모충증을 포함한 리슈만편모충증을 유발한다. 이 기생충은 1901년 윌리엄 부그 리슈만과 찰스 도노반에 의해 발견되었으며, 현재 98개국에서 600만 명에게 영향을 미치고 있다. 리슈만편모충은 아마스티고테와 프로마스티고테의 두 가지 형태로 존재하며, 생명 주기와 숙주 내에서 다양한 구조적 변형을 보인다. 리슈만편모충은 4개의 아속으로 분류되며, 53종이 확인되었고 이 중 20종 이상이 인간에게 감염을 일으킨다. 이 기생충은 리포포스포글리칸을 통해 숙주의 면역 반응을 조절하며, 유성 생식을 통해 유전적 다양성을 확보한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유글레나류 - 유글레나강

유글레나강은 에렌베르크가 처음 기술한 편모충류 생물군으로, 광합성, 삼투 영양, 포식 등 다양한 영양 방식과 피막을 가지며 담수와 해수에 널리 분포하고, 계통발생학적 연구를 통해 복잡한 그룹으로 분류가 수정되고 있다. - 유글레나류 - 크루스파동편모충

크루스파동편모충은 샤가스병을 일으키는 기생충으로, 키싱버그를 통해 전파되며 급성기에는 국소 부종, 만성기에는 심부전 등을 유발하고, 니푸르티목스, 벤즈니다졸 등으로 치료하며, 유전자 이동을 통해 유성 생식이 가능하다. - 편모충류 - 스토레아툴라속

스토레아툴라속은 세균에 속하는 속이다. - 편모충류 - 메타모나다

메타모나다는 흰개미 창자에 서식하며 목재 내 셀룰로스 분해에 중요한 역할을 하는 진핵생물군으로, 미토콘드리아가 없거나 변형된 수소소체 또는 마이토솜을 가지며, 엑스카바타에 속하는 것으로 분류된다. - 원생생물 - 유공충

유공충은 단단한 껍질을 가진 원생생물로, 껍질 형태와 구성에 따라 분류되며, 해양 환경에서 생물 층서 및 고기후 연구, 석유 탐사 등 다양한 분야에 활용된다. - 원생생물 - 코아노조아

코아노조아는 칼라 구조를 특징으로 하는 깃편모충류와 동물을 포함하는 계통 분류군으로, 동물의 기원과 밀접한 관련이 있으며, 동물 진화 연구에 중요한 연결고리를 제공한다.

2. 역사

고대 리슈만편모충 유사 기생충인 ''Paleoleishmania'' 속의 구성원은 초기 백악기 시대로 거슬러 올라가는 화석화된 모래 파리에서 발견되었다.[6] 피부 리슈만편모충증의 눈에 띄는 증상에 대한 최초의 기록은 기원전 7세기경의 고대 열대 지역 동양 문헌에서 나타났다(수백 년 전인 기원전 1500년에서 2000년 사이에 작성된 자료에서 베낀 것으로 추정됨).[7]

리슈만편모충은 현재 98개국에서 600만 명에게 영향을 미치고 있다. 매년 약 90만~160만 건의 새로운 사례가 발생하며, 인간에게 질병을 유발하는 21종의 종이 알려져 있다. 이는 동물원성 질병으로 간주된다.

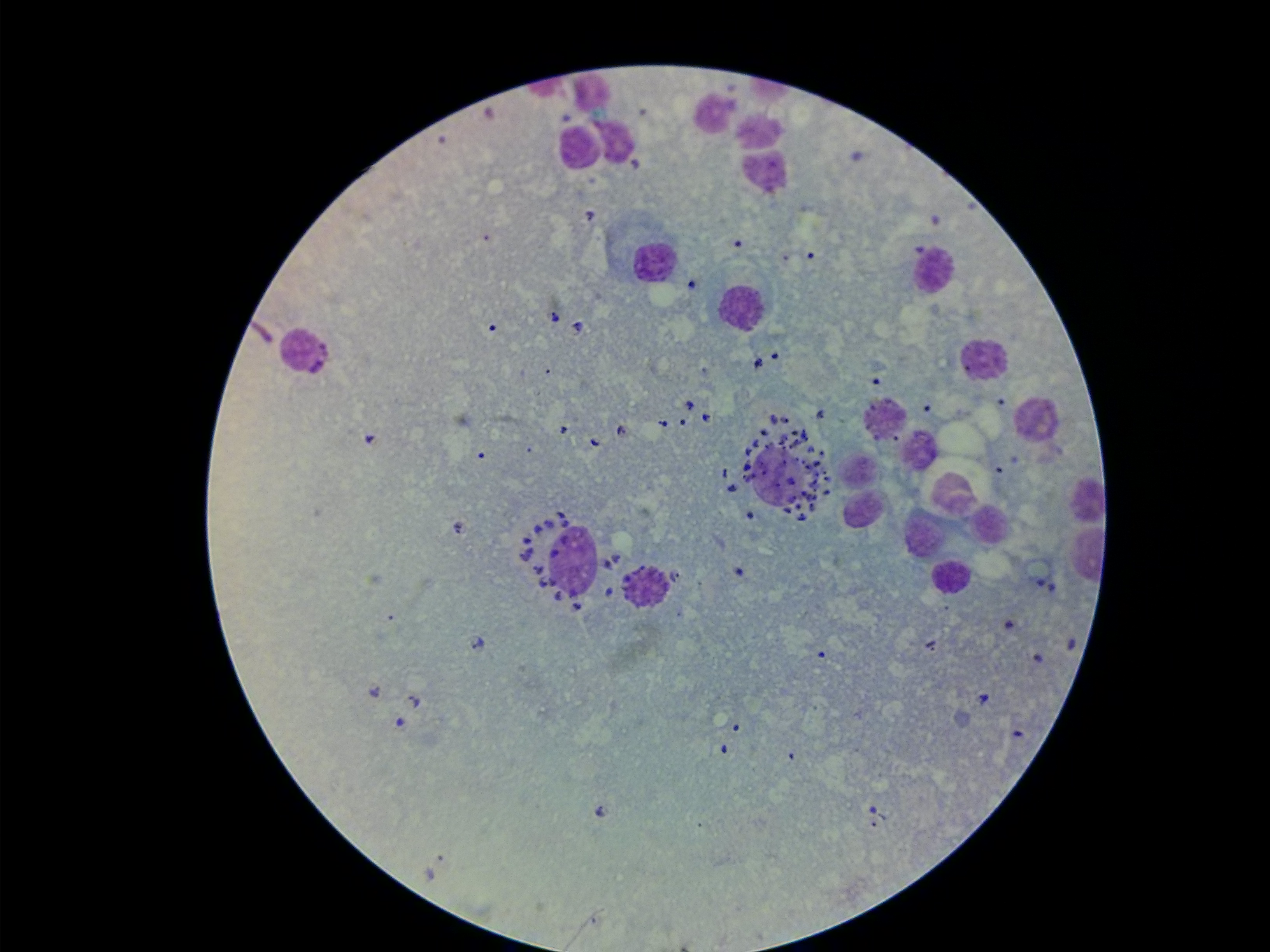

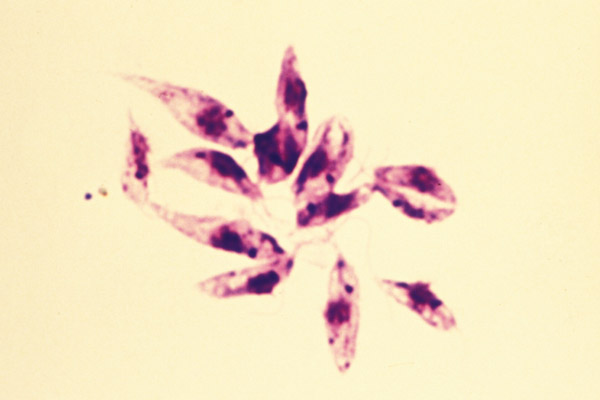

리슈만편모충 종은 잘 정의된 세포핵과 키네토플라스트 및 편모를 포함한 기타 세포 소기관을 가진 원생생물 단세포 진핵생물이다. 생명 주기의 단계에 따라 다음과 같은 두 가지 구조적 변형으로 존재한다.[13][14]

인도에서 피부 리슈만편모충증에 대한 최초의 기록은 19세기 초 영국의 의무관에 의해 작성되었다. 당시 이 질병은 "동양 궤양" 또는 "델리 궤양"으로 알려져 있었고,[11] 내장 리슈만편모충증 형태는 "버드완(도시 버드완) 열병", "''칼라 아자르"''(흑열병) 또는 "둠둠(도시) 열병"이라고 불렸다.[12]

이 질병의 원인 기생충은 1901년 윌리엄 부그 리슈만과 찰스 도노반이 동시 발견하였다. 그들은 감염된 인간 장기 세포 내에서 생존하는 미세한 단세포 기생충(후에 리슈만-도노반체라고 불림)을 독립적으로 시각화했다. 이 기생충 속은 나중에 계통 발생학적 명칭인 ''Leishmania donovani'' 아래 트리파노소마류 원생동물로 분류되었다.[32]

1885년에 영국령 인도군 군의 소령 데이비드 더글러스 커닝엄이 관찰했지만 질병과의 관련성은 알아차리지 못했다는 설이 있다.[57][58] 1898년에 러시아 제국 육군 군의 표트르 보로프스키가 동양 종창의 병변부에서 원충을 발견했지만 그 성과는 오랫동안 알려지지 않았다.[59]

3. 역학

4. 구조

리슈마니아는 두 가지 형태학적 단계를 가진다.

5. 진화

''리슈만편모충''은 조상 트리파노소마 계통에서 진화한 것으로 보인다. 가장 오래된 계통은 보도나목이며, 그 다음은 아프리카 대륙에 국한된 ''트리파노소마 브루세이''이다. 박쥐, 남아메리카 포유류 및 캥거루에서 온 트리파노소마는 남반구에서 기원했음을 시사한다.[15]

''리슈만편모충'' 속 자체의 기원은 불분명하다.[16][17] 아프리카 기원설, 아메리카 기원설, 고북구 기원설 등 다양한 이론이 존재한다.[18] 비교적 최근의 이동으로는 신세계의 유럽 식민지화 이후 지중해 국가에서 라틴 아메리카로 ''L. infantum''( ''L. chagasi''로 알려짐)이 이동한 사례가 있다.[19]

대규모 데이터 세트 분석에 따르면 ''리슈만편모충''은 곤드와나에서 9천만 년에서 1억 년 전에 진화했다.[22] 파충류 감염 종은 포유류 계통군에서 기원했다.

''소로리슈만편모충'' 종은 원래 포유류가 아닌 파충류(도마뱀)를 감염시킨다는 것을 기준으로 정의되었으나, 분자적 증거에 따르면 이들은 ''리슈만편모충'' 내의 아속 지위로 이동되었다. 이 아속은 원래 포유류를 감염시킨 그룹에서 진화했을 가능성이 높다.[23]

6. 분류

리슈만편모충속(Leishmania)은 현재 4개의 아속(Leishmania, Sauroleishmania, Mundinia, Viannia)으로 나뉜다. 총 53종이 확인되었으며, 이 중 최소 20종이 인간을 감염시킨다.[24] 브라질에서는 ''Leishmania (V.) guyanensis''와 ''Leishmania (V.) shawi shawi'' 사이의 잡종이 보고된 바 있다.[24]

1987년 Lainson과 Shaw는 곤충 창자 내 위치를 기준으로 리슈만편모충속을 ''Leishmania''와 ''Viannia'' 두 아속으로 구분했다. ''Viannia'' 아속에 속하는 종은 뒷창자에서 발달하며, ''L. (V.) braziliensis''가 이 아속의 기준종으로 제안되었다. 이후 2016년 Shaw, Camargo 및 Teixeira는 리슈만편모충아과를 수정하면서 ''Mundinia'' 아속을 만들었다.[25]

''Sauroleishmania''는 원래 별도의 속으로 기술되었지만, 분자 연구 결과 아속으로 밝혀졌다. 2000년에는 ''Leishmania''를 ''Euleishmania'' 및 ''Paraleishmania'' 그룹으로 나누는 제안이 있었으나, 최근 수정에서 이들은 다른 속 지위를 부여받았다. 현재 ''Leishmania''의 4개 아속이 인정되고 있으며, ''Endotrypanum'' 속과 ''Porcisia'' 속은 ''Paraleishmania''에 속한다.

''L. archibaldi''의 종 지위는 아직 확정되지 않았지만, ''L. donovani''와 밀접한 관련이 있다. ''L. herreri''는 ''Endotypanum'' 속에 속하며, ''L. donovani''와 ''L. infantum''은 밀접하게 관련되어 있다.

6. 1. 리슈마니아 아속 (Leishmania)

아속( )는 흡혈 파리의 앞창자, 중간창자(유문 앞)에서 발달한다. 구세계에서 방산된 생물군으로 여겨진다.- 복합체 - 주로 내장 리슈만 편모충증을 일으키는 병원체로, 다음 2종으로 정리된다.

- * 도노반 리슈마니아 () - 동아프리카, 중동, 인도에 분포한다. 는 동의어이다.

- * 유아 리슈마니아 - 지중해 연안, 중남미에 분포한다. 피부형 증상을 나타내는 경우도 있다. 는 동의어이다.

- 복합체 - 구세계에서의 피부 리슈만 편모충증 병원체.

- * 열대 리슈마니아 ()

- * 대형 리슈마니아

- * 에티오피아 리슈마니아

- 복합체 - 중미에서의 피부 리슈만 편모충증 병원체.

- * 멕시코 리슈마니아 - 는 동의어이다.

- * 아마존 리슈마니아 - 는 동의어이다.

- *

- * 베네수엘라 리슈마니아

- 기타

- *

- *

- *

- *

- *

- *

6. 2. 비안니아 아속 (Viannia)

Vianniala 아속(subgenus Vianniala Lainsonla 및 Shawla, 1987)은 유문 전후에서 발달하며(후장에 기생하는 시기가 있음), 신세계에서 방산한 생물군으로 생각된다. 주로 피부 리슈만편모충증을 일으키는 병원체로, 점막 피부형이라고 불리는 중증 증상을 보이는 경우가 많다.[25]

6. 3. 사우로리슈마니아 아속 (Sauroleishmania)

사우로리슈마니아 아속(Sauroleishmania)은 파충류에 기생하며, 사슴털파리 체내에서는 후장(유문보다 뒤)에서 발달한다. 파충류에 기생하기 때문에 별도의 속으로 분류되었지만, 현재는 리슈만편모충속의 아속으로 취급하는 경우가 많다.- L. (S.) tarentolae영어

- L. (S.) gymnodactyli영어

- L. (S.) adleri영어

- L. (S.) hoogstraali영어

- L. (S.) guliki영어

6. 4. 문디나 아속 (Mundinia)

Mundiniala 아속은 쇼, 카마르구, 테이셰이라(Shaw, Camargo and Teixeira)가 2016년에 만들었다.[25]이 아속에는 다음 4종이 있다.[28]

Mundiniala 아속은 Leishmaniala, Sauroleishmaniala, Vianniala 3개의 아속 바깥쪽 계통에 속하는 생물군으로, 상세한 분석을 통해 리슈만편모충속에 남겨졌다.[54]

7. 생화학 및 세포 생물학

리슈만편모충의 생화학과 세포 생물학은 다른 키네토플라스티드와 유사하다. 이들은 기저부에 함입부(편모 주머니)가 있는 단일 편모, 단일 미토콘드리아에서 발견되는 키네토플라스트, 세포 골격의 주요 부분을 구성하는 미세소관의 하부 피층 배열과 같은 주요 형태학적 특징을 공유한다.

''리슈만편모충''은 세포 외부에 리포포스포글리칸(lipophosphoglycan) 외피를 가지고 있다. 리포포스포글리칸은 포유류의 선천 면역계를 유발하는 신호 수용체인 톨 유사 수용체 2의 방아쇠 역할을 한다.

리포포스포글리칸의 정확한 구조는 기생충의 종과 생물학적 생활 주기 단계에 따라 다르다. 특히 글리칸 성분은 가변적이며, 다양한 리포포스포글리칸 변종은 다양한 생활 주기 단계의 분자 마커로 사용될 수 있다. 서로 다른 글리칸에 결합하는 단백질 그룹인 렉틴은 종종 이러한 리포포스포글리칸 변종을 감지하는 데 사용된다. 예를 들어, 땅콩 응집소는 감염성 형태의 ''L. major'' 표면에서 발견되는 특정 리포포스포글리칸에 결합한다.

리포포스포글리칸은 기생충이 숙주 내에서 생존하는 데 사용되며, 기생충이 이를 수행하는 메커니즘은 숙주의 면역 반응 조절을 중심으로 한다. 이는 ''리슈만편모충'' 기생충이 대식세포 내에서 살고 있으며 대식세포가 기생충을 죽이는 것을 막아야 하기 때문에 매우 중요하다. 리포포스포글리칸은 보체계에 저항하고, 산화 폭발 반응을 억제하고, 염증 반응을 유도하며, 자연 살해 T 세포가 대식세포가 ''리슈만편모충'' 기생충에 감염되었음을 인식하는 것을 방지하는 역할을 한다.

리슈만편모충에서 중요한 것은 리포포스포글리칸(LPG)에 의한 복합 당질층이다. 이는 포스포이노시티드 막 앵커와 결합하여 지질, 중성 당쇄, 인산화된 갈락토스-만노스의 반복이라는 3부 구조를 가지며, 말단은 중성 올리고당으로 캡핑되어 있다. 파리매에 의해 소화될 때뿐만 아니라, 호흡 버스트(폭발적인 활성산소종 발생)에 대응하고 감염을 지속시키는 데에도 도움이 되는 것으로 생각된다. 세포 내 소화는 엔도솜이 리소좀과 융합하여 가수 분해 효소가 방출되어 DNA, RNA, 단백질 및 탄수화물을 소화한다.

8. 감염 기전

리슈만편모충은 숙주 세포 내부에 '숨어' 체액성 면역 반응을 피한다. 세포자멸사를 억제하는 표면 신호를 통해 면역계가 숙주 세포를 파괴하는 것을 막는다.[36] 주로 탐식 세포인 호중구와 대식세포에 침투한다.[36]

일반적인 탐식성 면역 세포는 엔도솜 내에서 병원체를 섭취하고 소화 효소로 채워 병원체를 죽인다. 그러나 리슈만편모충은 효소가 효과를 발휘하지 못해 기생충이 빠르게 증식하고, 결국 숙주 세포를 압도하여 죽게 만든다.[37]

파리에 의해 전파되는 ''L. major''는 숙주 탐식 세포를 섭취/염증/살해에서 섭취/비염증/비살해로 전환하여 이점을 얻는다. 다형핵 중성구 과립구(PMN)를 은신처로 이용하여 면역계에 인지되지 않고 세포 성장을 거쳐 대식세포로 들어가 "숨겨진" 감염을 확립한다.

미생물 감염 시, 다형핵 백혈구(PMN)는 혈류에서 감염 조직 부위로 이동하여 즉시 첫 번째 면역 반응을 시작하고 기생충을 식세포작용한다. 활성화된 PMN은 케모카인, 특히 IL-8을 분비하여 더 많은 과립구를 끌어들인다. ''L. major''는 PMN에 의한 IL-8 분비를 증가시키는데, 이는 다른 절대 세포 내 기생충 감염에서도 관찰된다. 세포자멸사 세포에서 발견되는 항염증 신호인 포스파티딜세린이 죽은 기생충 표면에 노출되면 ''L. major''는 산화 폭발을 끄고, 생존 가능한 병원체의 사멸을 방지한다.

''리슈만편모충'' 자손은 PMN에서 생성되지 않지만, 감염 부위에서 생존하고 지속될 수 있다. 전편모충 형태는 리슈만편모충 주화성 인자(LCF)를 방출하여 호중구를 적극적으로 모집한다. 또한, PMN에 의한 인터페론 감마 (IFNγ) 유도 단백질 10 (IP10) 생산이 차단되어, NK 및 Th1 세포 모집에 의한 염증성 및 보호 면역 반응을 차단한다. 병원체는 식세포작용 동안 생존하는데, PMN이 세포자멸사 세포 관련 분자 패턴(ACAMP) 신호 "병원체 없음"을 노출하기 때문이다.

호중구는 골수를 떠난 후 약 6~10시간 동안 혈류에서 순환하며, 이후 자연적인 세포자멸사를 겪는다. ''L. major''는 카스파제3 활성 억제로 호중구의 세포자멸사를 지연시키고 수명을 최소 2~3일 연장하여 감염 발달에 유리하게 작용한다. 기생충의 최종 숙주 세포인 대식세포는 2~3일 이내에 감염 부위로 이동하기 때문이다. 병원체는 PMN에 의한 MIP-1α와 MIP-1β 생성을 유도하여 대식세포를 모집한다.[38]

감염 연장에 중요한 요인은 적응 면역계의 억제이다. 이는 특히 무편모충이 새로운 대식세포를 감염시키고 면역 반응에 더 취약한 세포 간 단계에서 발생한다. 거의 모든 유형의 식세포가 표적이 된다.[39]

"침묵의 식작용" 전략은 기생충에게 다음과 같은 이점을 제공한다.

- 세포 자멸사 세포 섭취는 대식세포의 살해 활성을 억제하여 병원체 생존으로 이어진다.

- PMN 내부 병원체는 대식세포 표면 수용체와 직접 접촉이 없어 면역 활성화가 일어나지 않는다.

그러나, 연구에 따르면 병원체가 세포 자멸사 세포를 떠나는 것이 관찰되었고, 이 방법을 통한 대식세포 섭취에 대한 증거가 알려져 있지 않아 가능성이 낮다.

9. 분자 생물학

리슈만편모충 원생생물의 중요한 특징은 글리코접합체 층인 리포포스포글리칸(LPG)이다. 리포포스포글리칸은 포스포이노시티드 막 앵커로 함께 결합되어 있으며, 지질 도메인, 중성 육탄당, 인산화된 갈락토스-만노스로 구성된 삼중 구조를 가지며, 중성 캡으로 종결된다.[3] 이러한 구조는 기생충이 파리(Phlebotomus) 소화 후 발달하고 산화 폭발에도 대응하여 감염을 가능하게 한다.[3] 세포 내 소화 과정에서는 엔도솜이 라이소좀과 융합하여 산성 가수분해효소를 방출하고, DNA, RNA, 단백질, 탄수화물을 분해한다.[3]

4종의 ''리슈만편모충'' 종(''L. major'',[61] ''L. infantum'', ''L. donovani'', ''L. braziliensis'')의 유전체가 해독되었으며,[3] 8,300개 이상의 단백질 암호화 유전자와 900개의 RNA 유전자가 밝혀졌다.[3] 단백질 암호화 유전자의 약 40%는 662개의 유전자 패밀리에 속하며, 구성원 수는 2개에서 500개 사이이다.[3] 작은 유전자 패밀리는 대부분 1~3개의 유전자로 이루어진 직렬 배열인 반면, 더 큰 유전자 패밀리는 종종 유전좌위(loci) 전체의 서로 다른 유전체에서 직렬 배열로 분산되어 있다.[3] 35개 또는 36개의 각 염색체는 동일한 DNA 가닥에서 수십 개에서 수백 개의 유전자 덩어리로 구성된 소수의 유전자 클러스터로 구성되어 있다.[3] 이러한 클러스터는 머리 대 머리(발산) 또는 꼬리 대 꼬리(수렴) 방식으로 구성될 수 있으며, 후자는 종종 tRNA, rRNA 및/또는 snRNA 유전자에 의해 분리된다.[3] 단백질 암호화 유전자의 전사는 유전자 클러스터 간의 발산 가닥 전환 영역에서 양방향으로 시작하여 각 유전자 클러스터를 통해 폴리시스트론적으로 확장된 다음 수렴 클러스터를 분리하는 가닥 전환 영역에서 종결된다.[3] ''리슈만편모충'' 텔로미어는 일반적으로 비교적 작으며, 몇 가지 유형의 반복 서열로 구성된다.[3] 여러 다른 텔로미어 그룹 간의 재조합에 대한 증거도 있다.[3] ''L. major'' 및 ''L. infantum'' 유전체는 약 50개의 비활성 변성된 ''Ingi''/L1Tc 관련 요소(DIREs) 사본만 포함하는 반면, ''L. braziliensis''는 여러 텔로미어 관련 이동성 유전자 요소와 스플라이스 리더 관련 레트로요소도 포함한다.[3] ''리슈만편모충'' 유전체는 관련 트리파노소마과 ''트리파노소마 브루세이'' 및 ''트리파노소마 크루지''와 약 6,200개의 유전자로 구성된 보존된 핵심 단백질체를 공유하지만, 약 1,000개의 ''리슈만편모충'' 특이적 유전자가 알려져 있으며, 이는 대부분 유전체 전체에 무작위로 분포되어 있다.[3] 해독된 세 가지 ''리슈만편모충'' 유전체 간에는 유전자 내용에 있어서 비교적 적은 수(약 200개)의 종 특이적 차이가 있지만, 약 8%의 유전자가 세 종 사이에서 다른 속도로 진화하는 것으로 보이며, 이는 질병 병리와 관련될 수 있는 다른 선택적 압력을 나타낸다.[3] 현재 단백질 암호화 유전자의 약 65%는 기능적 할당이 부족하다.[3]

''리슈만편모충'' 종은 여러 다른 열 충격 단백질을 생성한다.[41] 여기에는 Hsp90의 상동체인 Hsp83이 포함된다.[41] Hsp83의 3' UTR의 조절 요소는 온도에 민감한 방식으로 Hsp83의 번역을 제어한다.[41] 이 영역은 더 높은 온도에서 용융되는 안정적인 RNA 구조를 형성한다.[41]

''리슈만편모충''은 프로모터 의존적 조절이 부족하여 전사체의 사본 수 변이(CNV)를 통해 유전체 조절이 후-전사 수준에서 이루어진다. 이는 유기체가 처한 상황에 따라 이러한 전사체의 풍부도를 제어하는 메커니즘이다. 이러한 과정은 기생충의 유전체 불안정성에 대한 높은 감수성을 유발한다. 여기에는 유전자 발현의 이러한 변화를 유도하는 유전자 간의 상호작용이 관련되어 있으며, 이는 기생충의 적응 진화를 초래하는 ''리슈만편모충'' 유전체 내의 보상 메커니즘으로 이어진다.

파리 대학교 파스퇴르 연구소의 조반니 부소티와 동료들은 ''리슈만편모충''의 유전체 전체 연관성 연구 (GWAS)를 통해 코딩 영역의 14%와 비코딩 영역의 4%에서 CNV를 확인했다. 또한, 햄스터의 임상 사례에서 얻은 L. donovani의 아마스티고트를 대상으로 실험적 진화 연구(EE 접근법)를 수행했다. 감염된 유기체에서 이러한 아마스티고트를 추출하여 36주(3800세대) 동안 시험관 내에서 배양함으로써, 이 기생충의 유전체 불안정성이 시험관 내 배양과 같은 복잡한 상황에 어떻게 적응할 수 있는지를 보여주었다.

미토스 진행에 핵심적인 기능을 가진 NIMA 관련 키나아제인 Ld1S_360735700을 코딩하는 유전자에서 11kb 결실이 감지되었다. 시험관 내 배양 세대가 진행됨에 따라 키나아제의 손실이 더욱 두드러져 기생충의 성장 속도가 감소했지만, 리슈만편모충의 유전체 불안정성은 보상 메커니즘을 통해 이러한 성장 감소를 완화하여 시험관 내 배양을 유지할 수 있었다. 첫째, 이 키나아제의 손실에 대한 배양의 적응으로, 손실된 키나아제의 코딩 영역에 인접한 또 다른 상동 키나아제(Ld1S_360735800)의 발현 증가가 감지되었다. 둘째, 편모 생물 발생과 관련된 23개의 전사체의 발현 감소가 관찰되었다. 따라서 리슈만편모충의 적응은 시험관 내 배양에서 필요하지 않기 때문에, 기생충이 이 운동에 투자된 에너지를 보존하여 성장 속도를 증가시키고 키나아제의 손실을 보상하면서 편모 운동을 없애도록 이끈다.

마지막으로, 리보솜 단백질 클러스터, 리보솜 RNA (rRNA), 전이 RNA (tRNA) 및 핵소체 작은 RNA (snoRNA)의 공동 증폭이 관찰되었다. 이러한 클러스터의 발현 증가는 리보솜 생물 발생 및 단백질 생합성 증가로 이어진다. 이는 작은 핵 RNA(snoRNA)의 경우에 가장 뚜렷하게 나타났으며, 염색체 33에서 15개의 snoRNA의 대규모 클러스터가 증폭되었다. 이러한 핵산의 기능은 리보솜에서 메틸화와 의사우리딘 포함이다. 이 경우, 배양된 개체의 리보솜의 큰 서브유닛, 특히 PTC (펩티딜 전이 효소 중심) 및 단백질 합성을 위한 리보솜으로의 mRNA 진입 터널에서 이러한 변형의 증가가 관찰되었다. 이러한 변화는 리보솜 생물 발생을 증가시켜 단백질 합성 및 성장 속도를 증가시킨다.

결론적으로, ''리슈만편모충''의 유전체 불안정성은 다른 상동 키나아제의 발현을 증가시키고, 편모 생물 발생을 감소시키며, 리보솜 생물 발생을 증가시킴으로써 키나아제의 손실을 보상한다. 이러한 보상은 키나아제의 초기 손실로 인해 배양의 성장 속도가 가능한 한 영향을 덜 받도록 하며, 기생충은 자연 서식지가 아닌 시험관 내 배양에 완벽하게 적응한다.

10. 생식

미생물 병원체의 생식 시스템은 미생물의 생태와 질병 확산을 조절하는 기본적인 생물학적 과정 중 하나이다.[43] 2009년 Akopyants 등[44]은 ''L. major''가 감수 분열 과정을 포함하는 유성 생식을 한다는 것을 입증했다. 부모 양쪽으로부터 완전한 게놈을 물려받은 잡종 자손이 형성된다. 짝짓기는 오직 모래파리 매개체 내에서만 일어나며, 잡종은 모래파리에게 물려 포유류 숙주에게 전파될 수 있다. ''L. braziliensis''에서 자연 상태의 짝짓기는 주로 관련된 개체 사이에서 일어나 극심한 근친 교배를 초래한다.[45] 모래파리 매개체 내에서 서로 다른 ''리슈만편모충'' 균주 간의 타가 교배율은 동시 감염 빈도에 따라 달라진다. 이러한 타가 교배는 ''L. major''[44] 및 ''L. donovani''에서는 드물게 일어나는 것으로 보인다.[46]

''L. infantum''은 상동 재조합 복구를 촉진하기 위해 서로 상호작용하는 BRCA1 및 RAD51 단백질을 생성한다.[47] 이 단백질은 감수 분열에서 핵심적인 역할을 한다. 따라서 감수 분열은 타가 교배로 이어지지 않더라도 DNA 손상을 효율적으로 재조합 복구하는 적응적 이점을 제공한다.[48]

11. 하위 종

12. 생활환

리슈마니아는 두 가지 형태학적 단계를 가진다.

- 전(前)편모형(promastigote|프로마스티고트영어): 매개 곤충 내에 존재하며 편모를 가진다.

- 무(無)편모형(amastigote|아마스티고트영어): 포유류 세포 내에 존재하며 편모가 없다.

파리과의 암컷에 물리면, 특히 '발육 종말 전편모형'(metacyclic promastigote|메타사이클릭 프로마스티고트영어)이라고 불리는 리슈마니아가 체내로 침입한다. 자상(刺傷) 주변 조직에서 대식세포에 탐식되며, 그 안에서 무편모형으로 변태한다. 무편모형은 세포 내에서 증식하고 종에 따라 다른 조직에 병변을 일으켜, 이로 인해 증상의 차이가 나타난다. 파리과는 흡혈 시 무편모형에 감염된 대식세포를 섭취하고, 이것을 소화함으로써 감염된다. 파리과의 중장(中腸)에서 전편모형으로 분화하고(7), 증식한 후에 발육 종말 전편모형으로 분화하여 구기(口器)로 이동한다.

참조

[1]

서적

The Chambers Dictionary

Chambers

[2]

서적

Sherris Medical Microbiology

McGraw Hill

[3]

서적

Leishmania: After The Genome

Caister Academic Press

[4]

논문

Establishment of Correlation between In-Silico &In-Vitro Test Analysis against Leishmania HGPRT to inhibitors

2015-11

[5]

간행물

Annual report

WHO

[6]

논문

Lutzomyia adiketis sp. n. (Diptera: Phlebotomidae), a vector of Paleoleishmania neotropicum sp. n. (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) in Dominican amber

[7]

논문

History of Human Parasitology

[8]

논문

The psychological impact of cutaneous leishmaniasis

[9]

논문

Atypical leishmaniasis: A global perspective with emphasis on the Indian subcontinent

2018

[10]

논문

Leishmania donovani Infection with Atypical Cutaneous Manifestations, Himachal Pradesh, India, 2014-2018

2020

[11]

논문

The history of leishmaniasis

2017

[12]

논문

The Golden Age of parasitology-1875-1925: the Scottish contributions

https://pubmed.ncbi.[...]

2017

[13]

웹사이트

Morphology and Life Cycle

http://dna.kdna.ucla[...]

UCLA

2014-01-24

[14]

논문

Stages in the life-cycle of Leishmania donovani.

[15]

논문

Phylogeny of Trypanosomatidae and Bodonidae (Kinetoplastida) based on 18S rRNA: evidence for paraphyly of ''Trypanosoma'' and six other genera

[16]

논문

Speculations on the origin and evolution of the genus Leishmania

[17]

논문

Evidence for a neotropical origin of Leishmania

[18]

논문

Palaearctic origin of Leishmania

[19]

논문

Comparative Microsatellite Typing of New World Leishmania infantum Reveals Low Heterogeneity among Populations and Its Recent Old World Origin

2011-06-07

[20]

논문

Canine Visceral Leishmaniasis, United States and Canada, 2000–2003

[21]

논문

The ''Leishmania hertigi'' (Kinetoplastida; Trypanosomatidae) complex and the lizard ''Leishmania'': their classification and evidence for a neotropical origin of the ''Leishmania''-''Endotrypanum'' clade

[22]

논문

Phylogenomic reconstruction supports supercontinent origins for Leishmania

[23]

논문

Evolution of the genus Leishmania revealed by comparison of DNA and RNA polymerase gene sequences

[24]

논문

Phenotypic characterization of ''Leishmania'' spp. causing cutaneous leishmaniasis in the lower Amazon region, western Pará state, Brazil, reveals a putative hybrid parasite, ''Leishmania (Viannia) guyanensis'' × ''Leishmania (Viannia) shawi shawi''

[25]

논문

An appraisal of the taxonomy and nomenclature of trypanosomatids presently classified as ''Leishmania' 'and' 'Endotrypanum''

[26]

논문

Characterization of ''Endotrypanum'' (Kinetoplastida: Trypanosomatidae), a unique parasite infecting the neotropical tree sloths (Edentata)

[27]

논문

Speculations on the origin and evolution of the genus ''Leishmania''

[28]

논문

''Leishmania (Mundinia) orientalis'' n. sp. (Trypanosomatidae), a parasite from Thailand responsible for localised cutaneous leishmaniasis

[29]

논문

Selenoproteins of African trypanosomes are dispensable for parasite survival in a mammalian host

[30]

논문

''Leishmania (Leishmania) martiniquensis'' n. sp. (Kinetoplastida: Trypanosomatidae), description of the parasite responsible for cutaneous leishmaniasis in Martinique Island (French West Indies)

[31]

논문

An appraisal of the taxonomy and nomenclature of trypanosomatids presently classified as Leishmania and Endotrypanum

https://pubmed.ncbi.[...]

2018

[32]

논문

Medical Parasitology Taxonomy Update, January 2018 to May 2020

2021

[33]

논문

Genotypically distinct Leishmania colombiensis isolates from Venezuela cause both cutaneous and visceral leishmaniasis in humans

https://pubmed.ncbi.[...]

2003

[34]

웹사이트

Visceral leishmniasis: The disease

http://homepages.uel[...]

[35]

웹사이트

kala-azar

http://www.bartleby.[...]

The American Heritage Dictionary of the English Language

[36]

논문

Cell biology of Leishmania spp.: invading and evading.

2002-08

[37]

논문

Infectious Diseases and the Immune System

1993-09

[38]

논문

Neutrophil granulocytes – Trojan horses for ''Leishmania major'' and other intracellular microbes?

[39]

논문

Leishmania Hijacks Myeloid Cells for Immune Escape

[40]

논문

Leishmania uses Mincle to target an inhibitory ITAM signaling pathway in dendritic cells that dampens adaptive immunity to infection

[41]

논문

Preferential translation of Hsp83 in Leishmania requires a thermosensitive polypyrimidine-rich element in the 3' UTR and involves scanning of the 5' UTR.

2010-02

[42]

논문

Genome instability drives epistatic adaptation in the human pathogen Leishmania

2021-12-21

[43]

논문

"Everything you always wanted to know about sex (but were afraid to ask)" in Leishmania after two decades of laboratory and field analyses

[44]

논문

Demonstration of genetic exchange during cyclical development of Leishmania in the sand fly vector

2009-04

[45]

논문

Extreme inbreeding in Leishmania braziliensis

2009-06

[46]

논문

Genomic confirmation of hybridisation and recent inbreeding in a vector-isolated Leishmania population

2014-01

[47]

논문

Interactions between BRCA2 and RAD51 for promoting homologous recombination in Leishmania infantum

2012-08

[48]

논문

Genetic damage, mutation, and the evolution of sex

1985-09-20

[49]

논문

Further notes on Leishman's bodies

[50]

논문

Speculations on the origin and evolution of the genus Leishmania

2007-05-26

[51]

논문

Evidence for a neotropical origin of Leishmania

2007-05-26

[52]

논문

Palaearctic origin of Leishmania

2007-05-26

[53]

논문

"Leptomonas costaricensis'' sp. n. (Kinetoplastea: Trypanosomatidae), a member of the novel phylogenetic group of insect trypanosomatids closely related to the genus ''Leishmania''"

[54]

논문

An appraisal of the taxonomy and nomenclature of trypanosomatids presently classified as ''Leishmania'' and ''Endotrypanum''

[55]

논문

Revised classification of the subfamily Leishmaniinae (Trypanosomatidae)

[56]

논문

Recent advances in trypanosomatid research: genome organization, expression, metabolism, taxonomy and evolution

[57]

논문

On the presence of peculiar parasitic organisms in the tissue of a specimen of Delhi boil

http://digital.nls.u[...]

[58]

논문

History of human parasitology

[59]

논문

Early discoveries regarding the parasite of oriental sore

[60]

논문

On the possibility of the occurrence of trypanosomiasis in India

[61]

논문

The genome of the kinetoplastid parasite, Leishmania major

[62]

서적

Sherris Medical Microbiology

https://archive.org/[...]

McGraw Hill

[63]

서적

Leishmania: After The Genome

Caister Academic Press

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com