백화자

1. 개요

백화자(白話字, Pe̍h-ōe-jī)는 19세기 장로교 선교사들이 개발한 민난어 로마자 표기 시스템으로, "일상적인 구어체 표기"를 의미한다. 16세기 마닐라의 스페인 선교사들이 남부 민난어를 표기하기 위해 로마자를 사용한 것이 시초이나, 백화자 발전에 직접적인 영향을 미치지는 않았다. 19세기 초 월터 헨리 메드허스트가 초기 백화자의 기틀을 마련하고, 엘리후 도티가 현대 POJ의 초기 형태를 발표하며 발전했다. 1842년 난징 조약으로 샤먼이 개방된 후, 샤먼 방언을 바탕으로 성경 번역 등 자료가 제작되었고, 1858년 톈진 조약으로 대만이 개방되면서 대만으로 전파되었다.

일본 통치 시대와 국민당 정부의 탄압을 거치면서 쇠퇴했으나, 1987년 계엄령 해제 이후 대만어 문학에 대한 관심이 증가하며 다시 사용되기 시작했다. 현재는 다양한 자음과 모음, 성조 부호를 사용하여 민난어의 음운을 표기하며, 다른 중국어 방언 표기에도 활용된다. POJ는 사전, 교과서, 문학 등 다양한 분야에서 사용되며, 2006년 대만 교육부가 대만 로마자 표기(Tâi-lô)를 공식 로마자 표기로 채택하면서 Tâi-lô와 POJ 중 어느 것이 지배적인 시스템이 될지는 불분명하다.

-

민난어 -

취안장어

취안장어는 푸젠성 남부에서 사용되는 민남어의 주요 방언으로, 무역과 이민을 통해 해외로 확산되었으며, 음운, 문법, 어휘적 특징과 문어체와 구어체의 뚜렷한 차이를 보인다. -

민난어 -

광둥병음방안

광둥병음방안은 중국에서 광둥어 발음을 로마자로 표기하기 위해 개발된 체계로, 성모, 운모, 숫자로 표기되는 6~9개의 성조를 포함합니다. -

민난어 표기법 -

대만어 가나

대만어 가나는 대만어 표기를 위해 일본 가타카나를 본떠 만든 문자 체계로, 모음과 자음, 성조 부호를 사용하여 유기음과 탁음을 구분하며, 일제강점기 대만인의 정체성 유지에 기여했으나 현재는 널리 사용되지 않고 유니코드에서 지원된다. -

민난어 표기법 -

대만어 한글

대만어 한글은 대만어를 표기하기 위해 한글을 변형하여 사용하며, 한국어와 다른 음운 체계를 반영하고자 한글 자모를 변형하거나 조합하고 성조를 아라비아 숫자나 기호로 표기한다. -

대만의 언어 -

중국어

중국어는 시노티베트어족에 속하며, 방언 간 차이가 크지만 한자를 기반으로 상호 이해가 가능하고, 표준 중국어는 베이징 관화를 기반으로 중화인민공화국 등에서 공용어로 사용되며, 역사적으로 변화를 겪고 주변 국가에 영향을 미쳤다. -

대만의 언어 -

아미어

아미어는 대만 원주민인 아미족이 사용하는 오스트로네시아어족 언어로, 다섯 가지 방언으로 나뉘며 VSO 어순을 따르고, 화련현과 타이둥현 지역에서 주로 사용된다.

2. 명칭

pe̍h-ōe-jī민난어(백화자)는 "구어체 표기"를 의미하며, 일상적인 구어를 나타내는 문자를 말한다. "구어체 표기"는 로마자 표기 및 한자를 포함한 다양한 종류의 표기에 적용될 수 있지만, pe̍h-ōe-jī민난어라는 용어는 일반적으로 19세기에 장로교 선교사들이 개발한 민난어 로마자 표기 시스템으로 제한된다.

이 시스템을 발명하고 개선한 선교사들은 pe̍h-ōe-jī민난어라는 이름 대신 "로마자 샤먼 구어" 및 "로마자 샤먼 구어체"와 같은 다양한 용어를 사용했다. 이 시스템의 기원과 기독교 공동체에서의 광범위한 사용으로 인해 일부 현대 작가들은 이를 "교회 로마자 표기"로 알고 있으며, POJ 자체에서 Kàu-lô민난어로 줄여 쓰기도 한다. "pe̍h-ōe-jī민난어" 또는 "교회 로마자 표기" 중 어떤 이름이 더 적절한지에 대한 논쟁이 있다.

pe̍h-ōe-jī민난어에 대한 반론으로는 여러 시스템을 지칭할 수 있고, 문어체와 구어체 민난어 모두가 이 시스템에 나타나기 때문에 "구어체" 표기라고 묘사하는 것이 정확하지 않을 수 있다는 점이 있다. "교회 로마자 표기"에 대한 반론으로는 일부 비기독교인과 일부 세속적인 글에서도 이를 사용한다는 점이 있다. 오늘날 POJ는 이전의 종교적 목적에서 크게 분리되어 있다. "로마자 표기"라는 용어 또한 일부 사람들에게는 혐오감을 주는데, 이는 pe̍h-ōe-jī민난어를 독립적인 정서법이 아닌 보조적인 음성 시스템으로 간주함으로써 그 지위를 낮게 평가하는 것으로 보기 때문이다.

3. 역사

pe̍h-ōe-jī민난어의 역사는 남부 민난 방언에 대한 공식적인 태도와 이를 전파한 기독교 단체의 영향을 많이 받았다. 초기 문서는 POJ의 창작 목적이 기독교 개종자를 교육하는 것과 밀접하게 연관된 교육적 성격을 띠고 있음을 시사한다.

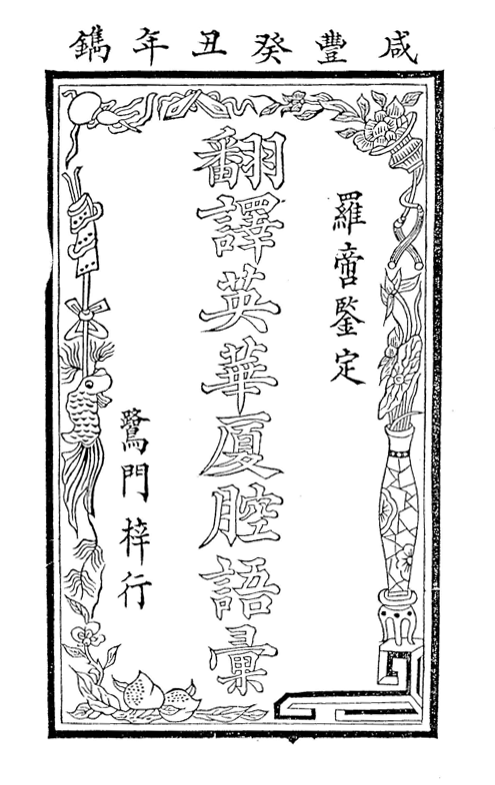

19세기 초, 중국이 기독교 선교사들에게 문을 닫으면서 동남아시아 화교 공동체에서 민난어 로마자 표기 시스템 개발이 시작되었다. 월터 헨리 메드허스트가 1832년 민난어 사전을 출판하며 초기 POJ의 기반을 다졌고, 엘리후 도티의 1853년 저작을 통해 현대 POJ의 초기 형태가 발표되었다. 존 반 네스트 탤마지는 POJ의 초기 홍보자였다. 난징 조약(1842)과 톈진 조약(1858)으로 샤먼과 대만이 개방되면서, 선교사들이 POJ를 활용하여 선교 활동을 펼쳤다. 제임스 레이들로 맥스웰과 토마스 바클레이는 대만에서 POJ를 적극적으로 보급했으며, 1885년 바클레이는 대만 최초의 인쇄 신문인 "타이완 교회 뉴스"를 POJ로 발행했다.

일본 통치 시대(1895-1945)에 POJ는 탄압받았으나, 제2차 세계 대전 이후 중화민국 국민당 정부는 초기에는 관용적인 태도를 보였다. 그러나 1950년대부터 국민당 정부는 POJ 사용을 금지하고, 대만어 사용을 억압하는 정책을 펼쳤다. 당시 대만, 푸젠, 동남아시아에서 POJ를 읽고 쓸 수 있는 사람은 115,000명이었다. 1970년대에 중화민국 정부는 POJ 사용을 완전히 금지하여 쇠퇴를 초래했다.

1980년대 계엄령 해제 이후 '지방 언어'에 대한 제한이 해제되었고, 1990년대에는 대만어 작문에 대한 관심이 증가하면서 POJ 사용이 늘어났다. 2006년, 대만 교육부는 대만 로마자 표기 시스템(Tâi-lô)을 공식 로마자 표기법으로 채택했으나, POJ 지지자들은 정부 개입에 비판적인 입장을 보였다.

3.1. 초기 발전 (19세기 초-중반)

16세기에 마닐라의 스페인 선교사들이 남부 민어를 표기하기 위해 로마자를 처음 사용했지만, 이는 pe̍h-ōe-jī민난어 (POJ) 발전에 직접적인 영향을 주지 않았다. 19세기 초, 기독교 선교사들은 동남아시아의 해외 화교 공동체에 선교 활동을 했다. 월터 헨리 메드허스트는 1820년 어휘집을 통해 초기 POJ의 기틀을 마련하고, 1832년 사전을 출판하며 성조 표기의 중요성을 강조했다. 그는 남부 민어의 성조를 정확하게 표현하는 것이 이해에 매우 중요하다고 생각했다.

사무엘 웰스 윌리엄스는 POJ 정서법 개선에 기여했으나, 그의 제안은 대체로 받아들여지지 않았다. 엘리후 도티는 1853년 저작을 통해 현대 POJ의 초기 형태를 발표했으며, 성조 표기 시스템은 현대 POJ에서도 그대로 유지되고 있다. 존 반 네스트 탤마지는 POJ의 초기 홍보자 역할을 했다.

1842년 난징 조약으로 샤먼을 포함한 조약 항구들이 개방되면서, 서구 선교사들은 샤먼 방언을 바탕으로 POJ를 발전시켰다. 1858년 톈진 조약으로 타이완이 개방되자, 선교사들은 샤먼에서 습득한 POJ를 타이완에 전파했다.

취안저우 방언과 장저우 방언이 혼합된 샤먼 방언은 타이완의 언어 상황과 유사하여, 선교사들은 POJ 시스템을 타이완에 적용하는 데 큰 어려움이 없었다.

선교사들은 POJ의 역할에 대해 의견이 갈렸는데, 윌리엄 캠벨은 한자 학습의 보조 수단으로, 토마스 바클레이는 독립적인 문자 체계로 POJ를 지지했다. 제임스 레이들로 맥스웰은 타이난에서 POJ를 적극적으로 장려했으며, 토마스 바클레이는 1884년 장로교 교회 출판사를 설립하고 1885년 타이완 최초의 인쇄 신문인 타이완 교회 뉴스를 발행하여 POJ 확산에 기여했다.

여러 학자들의 수정을 거쳐 pe̍h-ōe-jī민난어는 현재의 형태로 발전했다. 어니스트 팁슨의 1934년 사전은 현대 POJ 철자를 반영한 최초의 참고 자료였다. 다음 표는 1832년부터 1934년까지 POJ 철자의 변화를 보여준다.

일본 통치 시대 (1895–1945), 타이완 가나가 POJ의 경쟁자로 등장했다. 일본 정부는 POJ 사용을 억압하고, 1930년대 황민화 운동을 통해 타이완어를 포함한 토착 언어 사용을 제한했다. 제2차 중일 전쟁 발발 이후, POJ 사용은 더욱 엄격하게 금지되었고, 1942년 타이완 교회 뉴스 발행이 중단되었다.

3.2. 성숙기 (19세기 후반-20세기 초)

샤먼 방언과 대만 방언은 서로 비슷하여, 샤먼에서 만들어진 Pe̍h-ōe-jī민난어 (POJ)는 대만에서도 쉽게 사용할 수 있었다. 선교사들 사이에서는 POJ를 한자를 배우기 위한 보조 도구로 사용할지, 아니면 독립적인 문자로 사용할지에 대한 의견이 갈렸다. 윌리엄 캠벨은 POJ를 한자를 배우는 과정의 일부로 보았지만, 토마스 바클레이는 POJ를 독립적인 문자로 사용하는 것을 지지했다. 제임스 레이들로 맥스웰은 의료 선교사로서 POJ를 적극적으로 사용했고, 바클레이는 1884년에 장로교 교회 출판사를 설립하여 POJ 보급에 힘썼다. 1885년에 창간된 "타이완 교회 뉴스"는 대만 최초의 인쇄 신문으로, POJ로 쓰인 문학 발전에 큰 영향을 주었다.

3.3. 일제 강점기와 국민당 통치 (1945-1987)

일제 강점기, 타이완 가나가 도입되면서 Pe̍h-ōe-jī민난어(POJ)는 경쟁에 직면하고 탄압받았다. 1930년대 황민화 운동으로 POJ 사용이 억압되었고, 1942년 "타이완 교회 뉴스"는 POJ를 사용했다는 이유로 금지되었다. 제2차 세계 대전 이후, 국민당 정부는 초기에는 POJ에 관대했으나, 1955년부터 POJ 사용을 금지하고 대만어 사용을 억압했다. 당시 대만, 푸젠, 동남아시아에서 POJ를 읽고 쓸 수 있는 사람은 115,000명이었다.

1974년, 국민당 정부는 POJ 사전 출판을 금지하고 POJ 성경을 압수하는 등 탄압을 강화했다. 한 정부 관리는 "중국인은 로마자 표기를 통해 중국어를 배우면 안 된다"라고 말했다. 1980년대 계엄령이 해제되면서 '지방 언어'에 대한 제한도 해제되었고, 1990년대에는 대만어 작문에 대한 관심이 증가했다.

3.4. 민주화 이후 (1987-현재)

1980년대 후반, 계엄령이 해제되면서 {{lang는 네이티브 언어 운동의 영향으로 서서히 다시 추진력을 얻게 되었다. 1987년 계엄령 종료와 함께 "지방 언어"에 대한 제한이 조용히 해제되었고, 1990년대에는 대만어 작문에 대한 관심이 증가했다. 1950년대 이후 처음으로 대만어와 문학이 신문과 저널에서 공개적으로 논의 및 토론되었다. 당시 야당이었던 민주진보당은 대만어로 쓰여진 글을 지지했다.

2006년, 대만 교육부는 공립 학교 시스템에서 남부 민난어 교육에 사용할 공식 로마자 표기법을 선택했다. POJ는 Daī-ghî tōng-iōng pīng-im민난어과 함께 후보 시스템 중 하나였지만, 결국 {{lang라는 타협 시스템이 채택되었다. Tâi-lô민난어는 억양 부호를 포함하여 POJ의 대부분의 철자 표준을 유지하면서, 문자를 로, 를 로 변경하고, 이중 모음에서 를 로 대체했다. 대만어 표기 지지자들은 원주민 언어에 대한 공식적인 억압의 역사를 고려할 때 정부의 개입에 대해 깊은 의구심을 가지고 있으며, Tâi-lô민난어 또는 POJ 중 어느 것이 미래에 지배적인 시스템이 될지는 불분명하다.

4. 표기 체계

(백화자)는 "구어체 표기"를 의미하며, 일상적인 구어를 나타내는 문자를 말한다. 이는 19세기에 장로교 선교사들이 개발한 민난어 로마자 표기 시스템을 가리킨다.

선교사들은 대신 "로마자 샤먼 구어" 등의 용어를 사용했으며, 기독교 공동체에서 널리 쓰여 "교회 로마자 표기"()라고도 불렸다.

"구어체 표기"라는 명칭은 한자를 포함한 다른 표기에도 적용될 수 있고, 문어체와 구어체 민난어가 모두 POJ로 나타나기 때문에 부적절하다는 반론이 있다. "교회 로마자 표기"라는 명칭은 비기독교인과 세속적인 글에서도 POJ를 사용하기 때문에 적절하지 않다는 반론도 있다. 오늘날 POJ는 종교적인 목적에서 벗어나 사용되고 있다. 일부에서는 를 보조적인 음성 시스템으로 간주하여 "로마자 표기"라는 용어를 사용하기도 한다.

단일 하이픈(-)은 복합어를 나타내는 데 사용된다. (예: sì-cha̍p민난어, bé-hì-thôan민난어, hôe-ho̍k민난어)

이중 하이픈(--)은 POJ가 정서법으로 사용될 때, 다음 음절이 중성으로 발음되어야 함을 나타낸다. 또한, 앞 음절이 음성 샌디를 거치지 않음을 의미하며, 이중 하이픈 뒤의 형태소는 주로 문법적 기능어이다.

4.1. 자음

POJ는 17개의 자음을 사용하여 민남어의 다양한 자음 소리를 나타낸다. 다음은 POJ에서 사용되는 자음 표이다.

| 양순음||colspan=2|치경음||colspan=2|경구개 치경음||colspan=2|연구개음||성문음 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 무성음 | 유성음 | 무성음 | 유성음 | 무성음 | 유성음 | 무성음 | 유성음 | 무성음 | ||

| 비음 | m 毛(mo͘) | n 耐(nāi) | ng 雅(ngá) | |||||||

| 파열음||무기음 | p 邊(pian) | b 文(bûn) | t 地(tē) | k 求(kiû) | g 語(gí) | (무) [ʔ] 英(eng) | ||||

| 유기음 | pʰ 頗(phó͘) | tʰ 他(thaⁿ) | kʰ 去(khì) | |||||||

| 파찰음 | 무기음 | ch 曾(chan) | j 熱(jo̍ah) | ch(i) 尖(chiam) | j(i) 入(ji̍p) | |||||

| 유기음 | chh 出(chhut) | chh(i) 手(chhiú) | ||||||||

| 마찰음 | s 衫(saⁿ) | s(i) 寫(siá) | h 喜(hí) | |||||||

| 접근음 | l 柳(liú) | |||||||||

위 표에서 볼 수 있듯이, POJ는 유성음과 무성음, 유기음과 무기음을 구분한다.

* 유성음은 성대가 울리면서 나는 소리이고, 무성음은 성대가 울리지 않고 나는 소리이다.

* 유기음은 숨이 많이 나오면서 나는 소리이고, 무기음은 숨이 적게 나오면서 나는 소리이다.

/i/ 모음 앞에서는 일부 자음의 소리가 변한다.

* /dzi/, /tsi/, /tsʰi/, /si/는 각각 /dʑi/, /tɕi/, /tɕʰi/, /ɕi/로 변한다.

어미의 -h는 무기 성문 파열음 /ʔ/를 나타낸다.

4.2. 모음

POJ는 6개의 단모음과 여러 이중 모음, 삼중 모음을 사용하여 민남어의 모음 체계를 나타낸다. 비모음은 모음 위에 첨자를 붙여 표기한다.

| 이중 모음 | 삼중 모음 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 백화자 | ai | au | ia | iu | io | oa | oe | ui | iau | oai |

| 국제 음성 기호 | [aɪ] | [aʊ] | [ɪa] | [iu] | [ɪo] | [ɔa] | [ɔe] | [ui] | [ɪaʊ] | [ɔai] |

| mzh-min-nan [m̩] 모() | ngzh-min-nan [ŋ̍] 산() |

* 음절 자음은 첫 자음 없이도 음절이 성립한다. 예를 들어 n̂gzh-min-nan (황색)과 같다.

* 비모음은 ⁿzh-min-nan과 같이 음절의 마지막에 위첨자 n을 붙여 표기한다. 단, 첫 자음이 m과 n인 경우에는 붙이지 않는다. 예를 들어 mîzh-min-nan (밤), nîzh-min-nan (년)와 같다.

4.3. 성조

POJ는 7개의 성조를 표시하기 위해 다양한 성조 부호를 사용한다. 성조 부호는 모음 위에 표시되며, 이중 모음이나 삼중 모음의 경우 특정 규칙에 따라 위치가 결정된다. POJ는 연속 변조를 표기하지 않고 원성조를 표기한다.

| 성조 번호 | 성조명 | 백화자 (a를 예시로) | 성조값 (타이페이) | 성조값 (타이난) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 음평 | a | 55 | 44 |

| 2 (6) | 음상 | á | 51 | 53 |

| 3 | 음거 | à | 31 | 11 |

| 4 | 음입 | ap/at/ak/ah | 32 | 21 |

| 5 | 양평 | â | 14 | 25 |

| 7 | 양거 | ā | 33 | 22 |

| 8 | 양입 | a̍p/a̍t/a̍k/a̍h | 4 | 5 |

* 이중 모음이나 삼중 모음의 경우, 분음 부호는 기본적으로 "a>o·>o>e>u>i" 순으로 표기한다. (「대만 민남어 로마자 핀인 방안」의 순서와는 약간의 차이점이 있다.)

* 성절 자음 m과 ng의 경우, m과 n에 분음 부호를 붙인다. 예: khǹg (두다).

4.4. 하이픈

단일 하이픈은 복합어를 나타내는 데 사용된다. 무엇을 복합어로 간주할 것인가는 논쟁의 여지가 있는데, 일부 저자는 이를 영어의 "단어"와 동일시하는 반면, 다른 저자는 이를 영어의 단어 개념으로 제한하려 하지 않는다. POJ의 예로는 sì-cha̍p민난어, bé-hì-thôan민난어, hôe-ho̍k민난어가 있다. 복합어의 최종 음절이 아닌 음절은 일반적으로 음성 샌디를 거치지만, 정확한 규칙은 언어학자에 의해 명확하게 식별되지 않았다.

이중 하이픈은 POJ가 (전사 시스템이 아닌) 정서법으로 사용될 때, 다음 음절이 중성으로 발음되어야 함을 나타내는 데 사용된다. 또한, 다음 음절이 중성이 아닌 경우와 달리, 앞 음절이 음성 샌디를 거치지 않음을 독자에게 알려준다. 이중 하이픈 뒤의 형태소는 종종 (항상 그런 것은 아니지만) 문법적 기능어이다. 일부 저자는 두 번째 하이픈 대신 중점을 사용한다.

단어와 단어 사이는 공백으로 구분하지만, 단어 내에서는 하이픈으로 각 음절을 연결한다. 예: Tâi-oân민난어. 또한, 방향 보어, 가능 보어, 정도 보어, 결과 보어, 동작량 보어, 대명사의 목적어, 어미, 조사 등 경성으로 읽을 때는 해당 음절 바로 앞에 하이픈 두 개를 붙인다. 예: loh--lâi민난어.

5. 현대적 활용

Pe̍h-ōe-jī민난어 (POJ)는 여전히 대만에서 사용되는 민남어 로마자 표기법 중 하나이며, 특히 기독교 공동체와 학술 분야에서 많이 사용된다. POJ는 민남어 위키백과를 비롯하여 교육 자료, 종교 텍스트, 언어학, 의학, 지리 관련 서적 등 다양한 분야에서 활용된다.

POJ는 컴퓨터 환경에서도 지원이 개선되어, 유니코드를 통해 POJ 문자를 정확하게 입력하고 표시할 수 있다. OpenVanilla(macOS 및 Microsoft Windows), 대만 중화민국 교육부에서 출시한 크로스 플랫폼 Tai-lo 입력기, Firefox 부가 기능인 Transliterator 등 여러 입력기가 존재한다.

POJ에서 사용되는 성조 문자 및 해당 유니코드 코드 포인트는 다음과 같다. POJ에서 사용되는 성조는 결합 발음 구별 기호를 사용해야 하며, 성조 부호에서 사용되는 수정 문자를 사용하면 안 된다. POJ는 빅5에 인코딩되어 있지 않아, 전통 중국어에서 널리 사용되는 인코딩이므로, 일부 POJ 문자는 유니코드에 직접 인코딩되지 않고, 대신 결합 발음 구별 기호를 사용하여 공식적으로 입력해야 한다.

| 기본 문자/성조 1 | 성조 2 | 성조 3 | 성조 4 | 성조 5 | 성조 7 | 성조 8 | 변형 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 결합 기호 | ́ (U+0301) | ̀ (U+0300) | h | ̂ (U+0302) | ̄ (U+0304) | ̍h (U+030D) | ˘ (U+0306) | |||||||||

| 하나의 기호 | ||||||||||||||||

| 대문자 | A | Á (U+00C1) | À (U+00C0) | AH | Â (U+00C2) | Ā (U+0100) | A̍H (U+0041 U+030D) | Ă (U+0102) | ||||||||

| E | É (U+00C9) | È (U+00C8) | EH | Ê (U+00CA) | Ē (U+0112) | E̍H (U+0045 U+030D) | Ĕ (U+0114) | |||||||||

| I | Í (U+00CD) | Ì (U+00CC) | IH | Î (U+00CE) | Ī (U+012A) | I̍H (U+0049 U+030D) | Ĭ (U+012C) | |||||||||

| O | Ó (U+00D3) | Ò (U+00D2) | OH | Ô (U+00D4) | Ō (U+014C) | O̍H (U+004F U+030D) | Ŏ (U+014E) | |||||||||

| U | Ú (U+00DA) | Ù (U+00D9) | UH | Û (U+00DB) | Ū (U+016A) | U̍H (U+0055 U+030D) | Ŭ (U+016C) | |||||||||

| M | Ḿ (U+1E3E) | M̀ (U+004D U+0300) | MH | M̂ (U+004D U+0302) | M̄ (U+004D U+0304) | M̍H (U+004D U+030D) | M̆ (U+004D U+0306) | |||||||||

| N | Ń (U+0143) | Ǹ (U+01F8) | NH | N̂ (U+004E U+0302) | N̄ (U+004E U+0304) | N̍H (U+004E U+030D) | N̆ (U+004E U+0306) | |||||||||

| 소문자 | a | á (U+00E1) | à (U+00E0) | ah | â (U+00E2) | ā (U+0101) | a̍h (U+0061 U+030D) | ă (U+0103) | ||||||||

| e | é (U+00E9) | è (U+00E8) | eh | ê (U+00EA) | ē (U+0113) | e̍h (U+0065 U+030D) | ĕ (U+0115) | |||||||||

| i | í (U+00ED) | ì (U+00EC) | ih | î (U+00EE) | ī (U+012B) | i̍h (U+0069 U+030D) | ĭ (U+012D) | |||||||||

| o | ó (U+00F3) | ò (U+00F2) | oh | ô (U+00F4) | ō (U+014D) | o̍h (U+006F U+030D) | ŏ (U+014F) | |||||||||

| u | ú (U+00FA) | ù (U+00F9) | uh | û (U+00FB) | ū (U+016B) | u̍h (U+0075 U+030D) | ŭ (U+016D) | |||||||||

| m | ḿ (U+1E3F) | m̀ (U+006D U+0300) | mh | m̂ (U+006D U+0302) | m̄ (U+006D U+0304) | m̍h (U+006D U+030D) | m̆ (U+006D U+0306) | |||||||||

| n | ń (U+0144) | ǹ (U+01F9) | nh | n̂ (U+006E U+0302) | n̄ (U+006E U+0304) | n̍h (U+006E U+030D) | n̆ (U+006E U+0306) | |||||||||

| 두 개의 성조 | ||||||||||||||||

| 대문자 | O͘ (U+004F U+0358) | Ó͘ | Ò͘ | O͘H | Ô͘ | Ō͘ | O̍͘H | Ŏ͘ | ||||||||

| 소문자 | o͘ (U+006F U+0358) | ó͘ | ò͘ | o͘h | ô͘ | ō͘ | o̍͘h | ŏ͘ | ||||||||

| 참고 | ||||||||||||||||

POJ에서 비음을 나타내기 위해 위첨자 n도 필요하다.

| 문자 | 유니코드 코드 포인트 |

|---|---|

| U+207F | |

| U+1D3A | |

6. 다른 중국어 방언에서의 활용

POJ는 객가어와 조주어 등 다른 중국어 방언 표기에도 활용되었다. 객가어 POJ는 Pha̍k-fa-sṳ객가어로 불리며, 성경 번역, 찬송가, 교과서, 사전 등 다양한 자료가 제작되었다.

* Hak-ngi Sṳn-kin, Sin-yuk lau Sṳ-phien: Hien-thoi Thoi-van Hak-ngi Yit-pun객가어 (객가어 성경, 신약성서와 시편: 오늘날의 대만 객가어 버전) (1993년)

* Thai-ka Loi Hok Hak-fa객가어 (모두가 객가어를 배운다) (1994년)

* Hak-ka-fa Fat-yim Sṳ-tien객가어 (객가어 발음 사전) (1996년)

* Hak-ka Sṳn-sṳ객가어 (객가 찬송가) (1999년)

POJ의 수정된 버전은 조주어 표기에도 활용되었다.

7. 현재 상황

pe̍h-ōe-jī민난어(백화자)는 19세기 장로교 선교사들이 개발한 민난어 로마자 표기 시스템이다. 현재 pe̍h-ōe-jī민난어는 대만에서 여전히 사용되고 있지만, 대만어 로마자 표기 시스템(Tâi-lô) 등 다른 표기법과의 경쟁에 직면해 있다.

대만의 민주화와 모어 부활 운동은 pe̍h-ōe-jī민난어 사용에 긍정적인 영향을 미치고 있다. pe̍h-ōe-jī민난어는 여전히 대만 민남어 표기를 위한 중요한 시스템 중 하나이며, 그 역사와 문화적 가치는 계속해서 인정받고 있다.

2006년 대만 교육부는 Tâi-lô민난어라는 새로운 로마자 표기 시스템을 공식 채택했다. Tâi-lô민난어는 pe̍h-ōe-jī민난어의 철자 표준을 대부분 유지하면서 몇 가지 변경 사항을 적용했다. 예를 들어, pe̍h-ōe-jī민난어의 'o͘'는 'oo'로, 'ts'는 'ch'로 바뀌었다.

2006년10월 14일 중화민국 교육부는 대만어 로마자 표기 방안을 공포했는데, 이는 백화자를 기반으로 하지만 몇 가지 차이점이 있다.

| 항목 | 백화자 | 대만어 로마자 표기 방안 (정식) | 대만어 로마자 표기 방안 (허용) |

|---|---|---|---|

| 자음 | ch, chh | ts, tsh | ch, chh |

| 운모 | ek, eng | ik, ing | ek, eng |

| 반모음 | o | u | o |

| 주모음 | o͘ | oo | o͘ |

| 비모음 표기 | ⁿ | nn | ⁿ |

| 성조 표기 | 성조 부호 | 성조 부호, 성조 번호 | 성조 부호 |