대만어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대만어는 주로 대만에서 사용되는 언어로, 중국 대륙에서 대만으로 이주한 민난 지역 사람들의 언어인 민난어가 기반이 되었다. 일본 제국 시기에는 일본어가, 중화민국 시기에는 표준 중국어가 공용어였으나, 현재도 대만 인구의 약 80%가 대만어를 사용할 수 있다.

대만어는 민난어와 유사하며, 일본어 어휘의 영향을 받아 '아저씨'나 '도시락'과 같은 단어들이 사용된다. 대만어는 다양한 방언이 존재하며, 타이난, 가오슝, 타이베이 등 지역에 따라 발음과 어휘가 다르다.

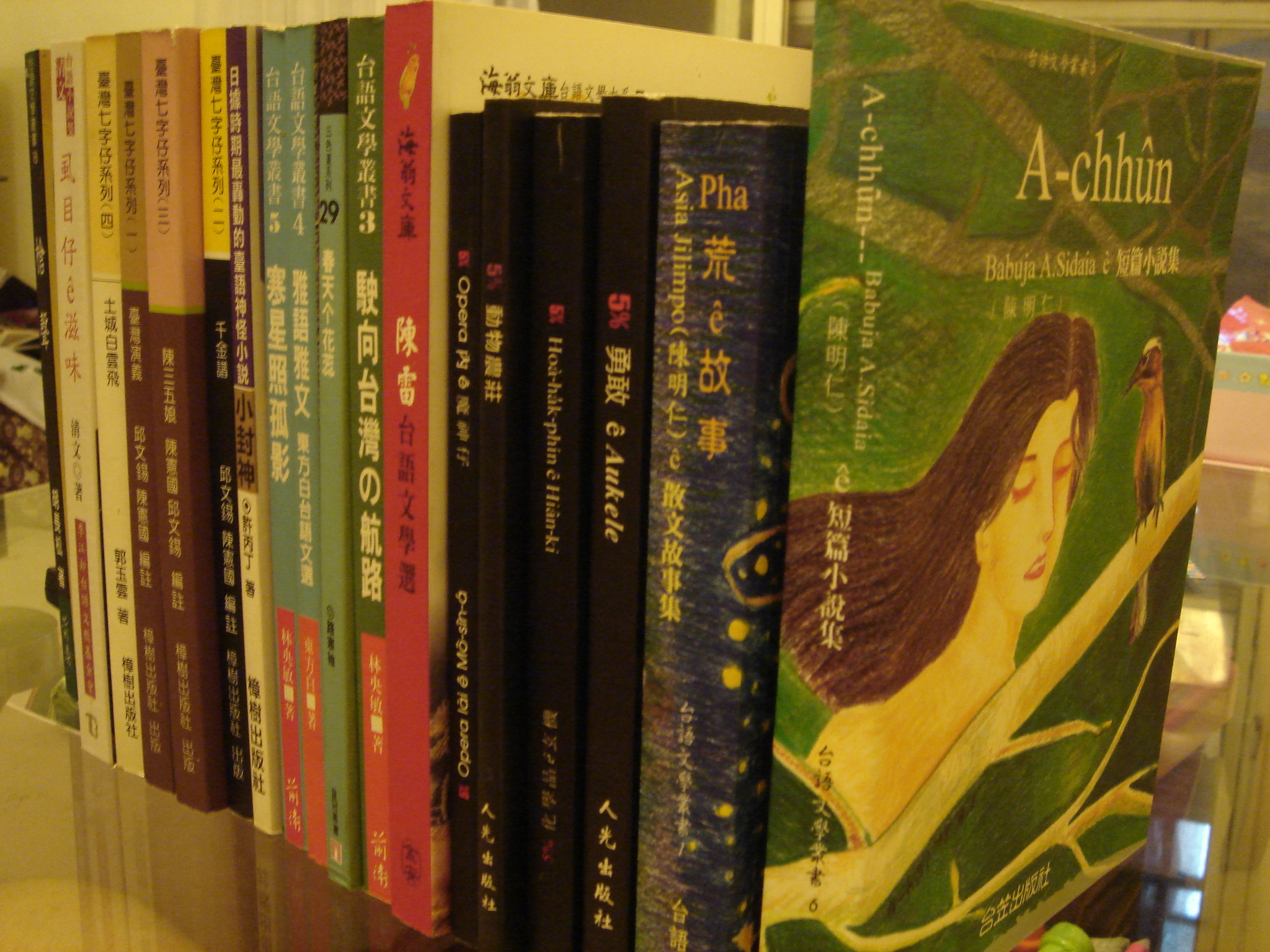

대만어는 문학, 대중문화, 미디어 등 다양한 분야에서 활용되며, 특히 가희, 포대희와 같은 전통극과 대중음악에서 사용된다. 또한, 대만어는 대만의 독자적인 정체성을 나타내는 상징으로 여겨지며, 정치적 맥락에서도 중요한 역할을 한다.

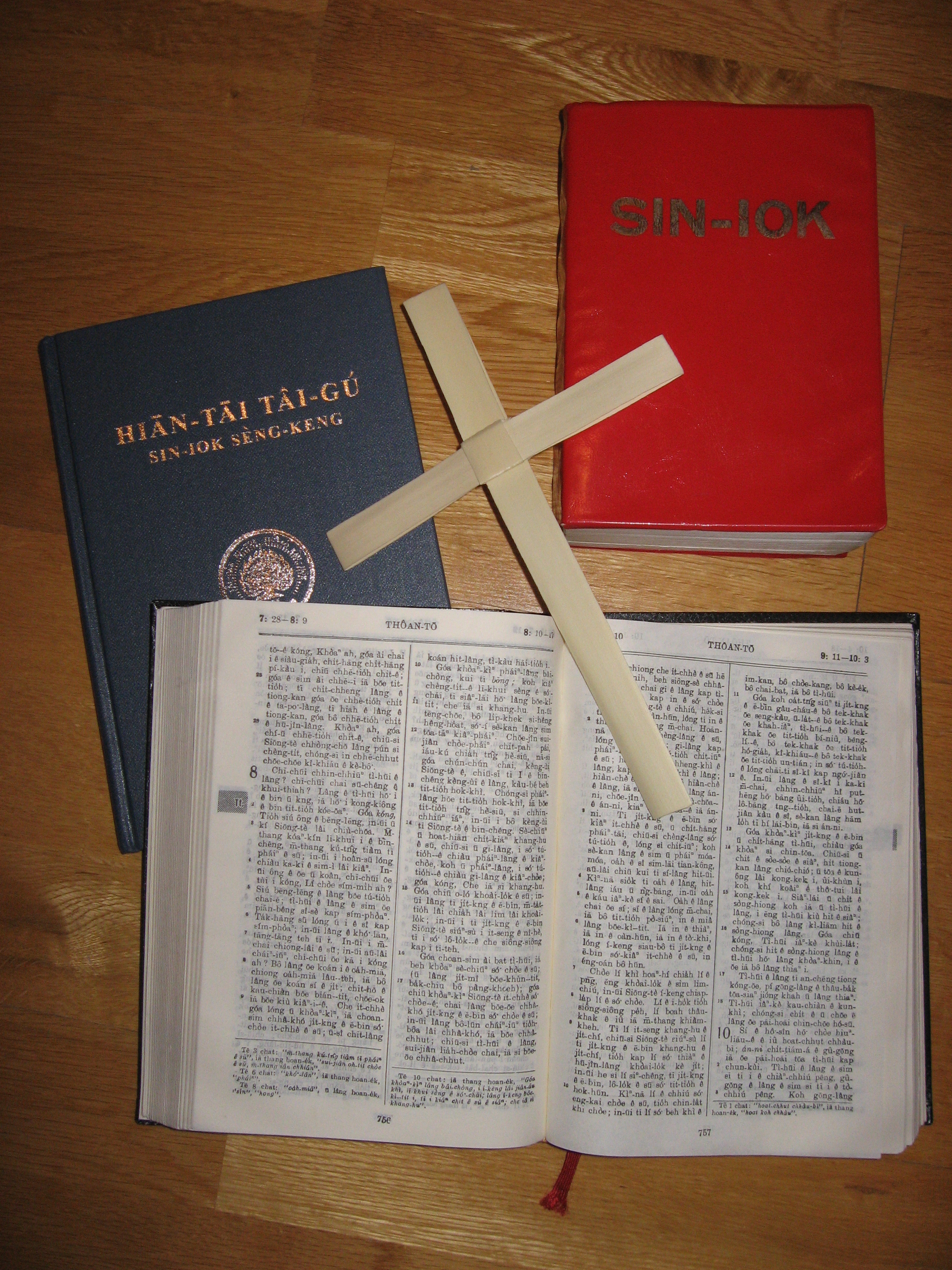

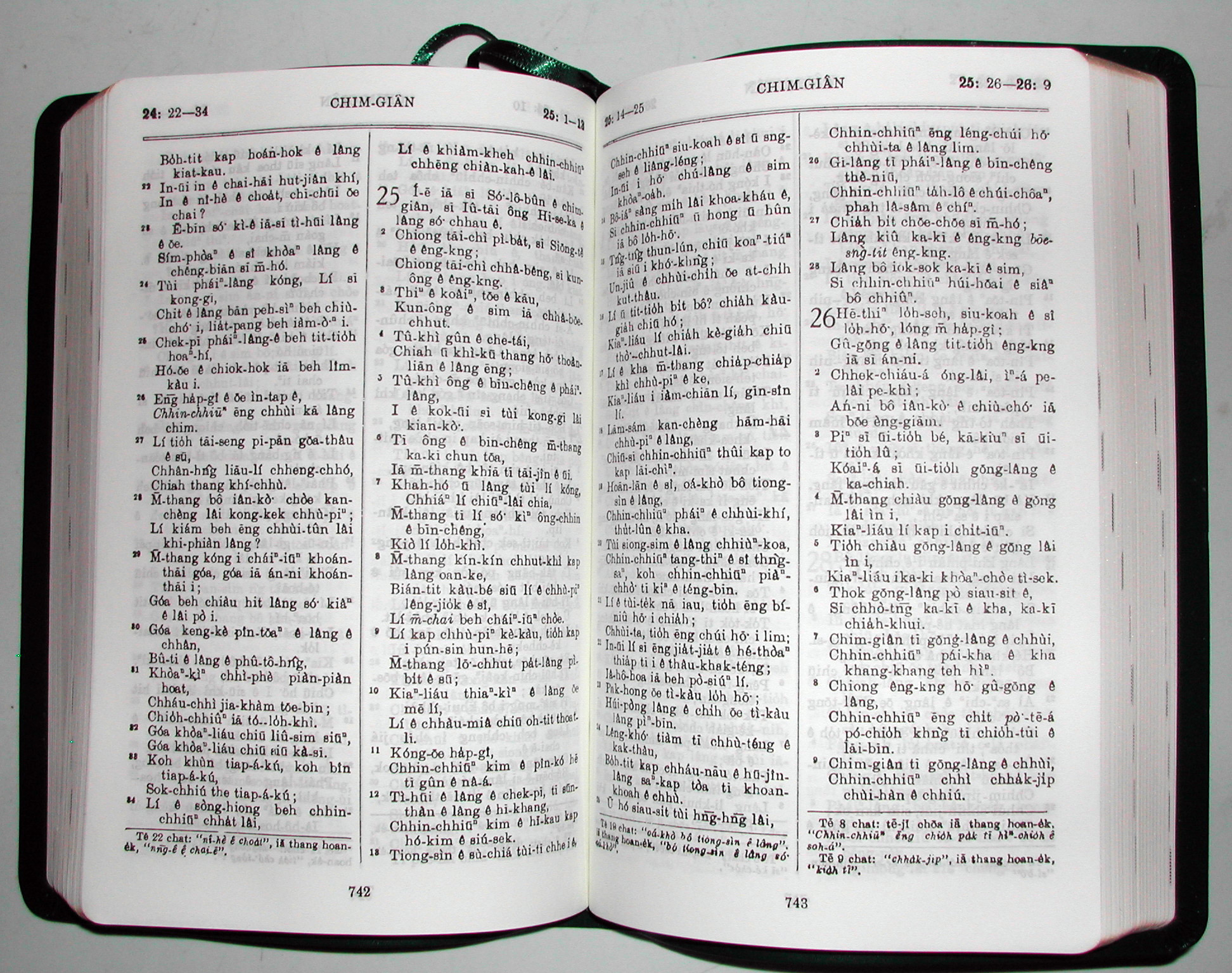

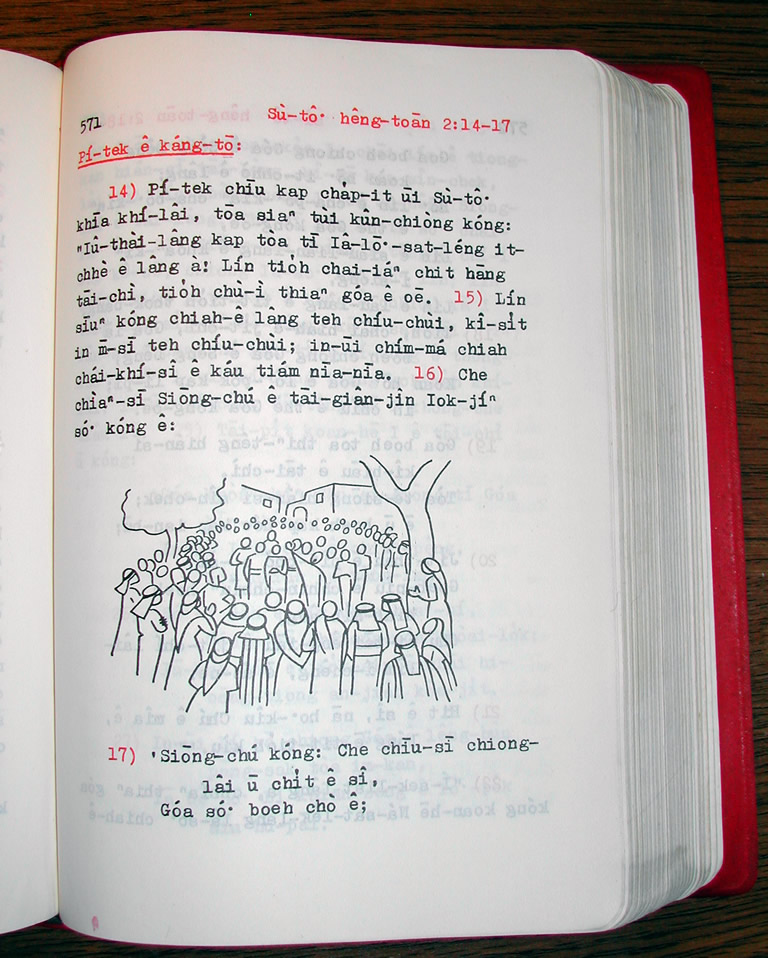

1990년대 이후 모어 운동을 통해 대만어, 객가어, 원주민어 등 모어 보존 및 발전을 위한 노력이 이루어졌으며, 학교 교육에서도 대만어 교육이 이루어지고 있다. 종교 분야에서도 대만어 성경 번역이 이루어져, 언어의 표준화와 보급에 기여하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대만의 언어 - 중국어

중국어는 시노티베트어족에 속하며, 방언 간 차이가 크지만 한자를 기반으로 상호 이해가 가능하고, 표준 중국어는 베이징 관화를 기반으로 중화인민공화국 등에서 공용어로 사용되며, 역사적으로 변화를 겪고 주변 국가에 영향을 미쳤다. - 대만의 언어 - 아미어

아미어는 대만 원주민인 아미족이 사용하는 오스트로네시아어족 언어로, 다섯 가지 방언으로 나뉘며 VSO 어순을 따르고, 화련현과 타이둥현 지역에서 주로 사용된다. - 중국어의 방언 - 광둥어

광둥어는 중국 남부에서 사용되는 중국어 방언으로, 고대 중국어의 특징을 보존하고 홍콩, 마카오 등 세계 각지에서 사용되며, 표준 중국어와 차이를 보이고 9개의 성조를 가지며, 캔토팝 등 고유한 문화를 형성하고 지역 정체성의 상징으로 여겨진다. - 중국어의 방언 - 차오저우어

차오저우어는 중국 광둥성 차오산 지역에서 사용되는 민난어의 일종으로, 동남아시아 화교 사회로 확산되어 태국, 말레이시아 등지에서 영향력을 지니며, 다양한 방언과 표기법을 갖고 일상 대화, 지방극, 대중가요 등에서 사용된다. - 성조어 - 버마어

버마어는 중국-티베트어족에 속하며 미얀마의 공용어로 사용되고, 고대 몬 문자 또는 퓨 문자에 기원을 두며, 다양한 방언과 문어체, 구어체를 가지며, 유니코드와 Zawgyi 글꼴을 지원한다. - 성조어 - 중국어

중국어는 시노티베트어족에 속하며, 방언 간 차이가 크지만 한자를 기반으로 상호 이해가 가능하고, 표준 중국어는 베이징 관화를 기반으로 중화인민공화국 등에서 공용어로 사용되며, 역사적으로 변화를 겪고 주변 국가에 영향을 미쳤다.

2. 역사

원나라 시대에 천주(Quanzhou)는 외부 세계와의 무역을 위한 주요 국제 항구가 되었다.[25] 그 시기부터 정치적, 경제적 이유로 호키엔어(Hokkien) 사용 지역(푸젠성 남부)의 많은 사람들이 해외로 이주하기 시작했는데, 이민자들이 향한 목적지 중 하나는 1600년경부터 대만(구칭: 포르모사) 섬이었다. 그들은 자신들의 모국어인 호키엔어를 가지고 왔다.

2. 1. 대만으로의 전파

청나라 시기 중국 대륙의 민난 지방에서 온 이주민들이 대만으로 건너오면서 민난어가 대만인의 주요 언어가 되었다.[96] 일본 제국의 대만일치시기(1895-1945)에는 일본어가 공식 언어였고, 국민당의 대만 지배 시기(1945-2000)에는 표준 중국어가 공식 언어였기 때문에 대만어는 공식적인 지위를 갖지 못했다.[97]명나라 말기, 정치적 혼란으로 푸젠성 남부와 광둥성 동부에서 더 많은 이주민이 대만으로 향했다. 대만 개발에 참여한 최초의 이민자들에는 해적(Chinese pirates)-상인인 옌 시치(Pedro Yan Shiqi)와 정지룡(Zheng Zhilong)이 포함된다. 1621년, 장저우(Zhangzhou) 출신의 중국인 피터(Peter)와 그의 부대는 펑칸(현재 운린 베이강(Beigang, Yunlin))을 점령하고 티로센(현재 자이) 개발을 시작했다. 1624년, 섬에 거주하는 중국인의 수는 약 25,000명이었다.

1624년과 1626년, 네덜란드와 스페인 군대는 각각 타이난(Tainan)과 기륭(Keelung) 지역을 점령했다. 네덜란드 식민 통치 40년 동안 네덜란드는 타이완 개발을 위해 중국 남부 복건성(Fujian) 푸저우(Quanzhou)와 장저우(Zhangzhou) 주변 지역에서 많은 중국인들을 고용했다.

1661년 제일란디아 요새 포위전에서 정성공(Koxinga) 장군은 남부 복건성 출신 호로(hoklo) 병사들로 구성된 군대를 이끌고 네덜란드를 몰아내고 동닝 왕국(Kingdom of Tungning)을 세웠다.

1683년, 시랑(Shi Lang) 중국 제독은 남부 복건성 출신 호로(hoklo) 병사들로 구성된 군대를 이끌고 펑후 해전(Battle of Penghu)에서 타이완을 공격하여 동닝 시대를 끝내고 청나라 통치 시대(1895년까지)를 열었다.

18세기 초, 청나라 관리들과 일반 백성 간의 언어적 차이가 기록되었다. 1722년 타이완에 파견된 최초의 관리인 만다린어 사용자 황수경(Huang Shujing)은 이곳의 언어가 새소리와 같아서 전혀 알아들을 수 없다고 기록했다.[86]

200년간의 청나라 통치 기간 동안 매년 수천 명의 복건성(Fujian) 이민자들이 도착했고, 18세기 중반에는 인구가 백만 명이 넘었다. 사회 혼란과 무력 충돌이 빈번했는데, 민족 집단 간의 전투도 중요했다. 전투는 일반적으로 사용하는 언어를 중심으로 그룹화되었다. 역사에는 객가인(Hakka Chinese) 화자와 호건(Hokkien) 화자 간의 전투, 호건 화자와 원주민 간의 전투, 심지어 서로 다른 호건 변이체를 사용하는 사람들 간의 전투도 기록되어 있다.

일본 식민 통치 기간 동안 타이완은 하문 호건을 표준 발음으로 사용하기 시작했고, 일본인들은 이 혼합어를 臺灣語|타이완어(Taiwango)일본어라고 불렀다.[29]

2. 2. 현대

2009년 중화민국 정부가 발표한 통계에 따르면, 대만 민중의 80%가 대만어를 사용할 줄 아는 것으로 확인되었다.[98]3. 명칭

- 중화권에서는 일반적으로 대만어(臺灣語, Tâi-gí중국어) 또는 대만화(臺灣話, Tâi-oân-ōe중국어)라고 부른다.[99][100][101][102]

- 하카인들은 과거 민난인들을 "호로"(Ho̍h-ló)라고 불렀고,[103] 민난인들의 언어를 "호로어"(Ho̍h-ló-ue̍, Ho̍h-ló話)라고 불렀다.[104]

- 대만민남어(臺灣閩南語): 민남어와의 혼동을 피하기 위해 사용되는 명칭이다.[105][106] 중화민국 교육부, 교육부 국어추행위원회 및 전국어문경새에서 사용한다. 대민어(臺閩語), 복대어(福臺語), 푸젠어(福建語) 등의 명칭도 있다.

4. 음운

대만어는 성조 언어로, 다른 중국어 언어들보다 성조 변화가 광범위하고 심하다.[30] 음운론적으로 호키엔어는 광범위한 성조 변화 규칙을 가진 성조 언어이다. 음절은 최대 초성 자음, 모음, 종성 자음, 그리고 성조로 구성된다.

표준 중국어, 광둥어, 객가어 등 다른 많은 중국어 방언과 달리, 순치음(脣齒音, 입술과 이로 내는 소리)은 없다.

음절은 중간에 모음(또는 이중모음 또는 삼중모음)이 있어야 한다. 모든 자음은 처음 위치에 나타날 수 있다. 자음 'p', 't', 'k'와 'm', 'n', 'ng'(그리고 일부는 'h'를 포함)은 음절의 끝에 나타날 수 있다. 따라서 'ngiau'(가려움을 긁다) 및 'thng'(국)과 같은 음절이 가능하다.

4. 1. 자음

대만어는 다양한 자음을 가지고 있으며, 양순음, 치경음, 치경구개음, 연구개음, 후음 등이 있다. 파열음, 파찰음, 마찰음, 비음, 설측음 등이 있다.

최근에는 가 로, ·가 로 동화되는 현상이 보인다.

표준 중국어, 광둥어, 객가어 등 다른 많은 중국어 방언과 달리, 순치음(脣齒音, 입술과 이로 내는 소리. 즉, , , 등)은 없다.

- 치경음 마찰파찰음과 마찰음은 앞에서 치경구개음이 된다. 즉, , , , 는 , , , 로 발음된다.

- 자음은 대부분의 환경에서 마찰음인 로, 앞에서는 로 발음될 수 있다.

- 일부 음운 환경에서 유성 파열음( 및 )은 해당 마찰음( 및 )이 된다. 이것은 히브리어의 베가드케파트와 유사하며, 스페인어의 자음간 파열음과 마찰음의 동음이의 현상과 유사하다.

4. 2. 모음

대만어는 다양한 모음을 가지고 있으며, 전설 모음, 중설 모음, 후설 모음 등이 있다. 비모음도 존재한다.

백화자의 모음 '''o'''는 반좁은 후설 비원순 모음이며, 모호한 모음(슈와)와 유사하다. 반대로 '''o͘'''는 반넓은 후설 원순 모음으로, 입을 약간 벌리고 입술을 오므린다.[81] 이중모음이나 삼중모음도 존재한다(예: ''iau'').[81] 모음 ''m''이나 ''ng''은 단독으로 음절이 될 수 있다.[81] 비음이 아닌 모음과 비음 모음은 쌍을 이루는 경우가 많다.[81] 예를 들어, ''a''는 일반 모음이지만, ''ã''는 같은 조음 위치에서 발음하는 비음 모음이다.[81]

모음 〈o〉는 중앙모음과 유사하다.[40] 반대로, 〈o͘〉(점이 있는)는 더 개방적인 모음이다.[40] 또한 여러 개의 이중모음과 삼중모음이 있다 (예: 〈iau〉).[40] 자음 〈m〉과 〈ng〉는 음절 핵 역할을 할 수 있으므로 여기서 모음으로 포함된다.[40] 모음은 일반 모음 또는 비음일 수 있다.[40] 〈a〉는 비음이 아니고, 〈aⁿ〉은 동시에 비음 발음이 있는 같은 모음이다.[40] 이것은 프랑스어, 포르투갈어, 폴란드어 및 기타 여러 언어와 유사하다.

모음 〈o〉에는 두 가지 발음이 있다.[40] 남부(예: 타이난, 가오슝)에서는 [ɤ]이고, 북부(예: 타이베이)에서는 [o]이다.[40] 교통 및 통신의 발전으로 인해 두 발음 모두 전국적으로 흔하고 허용된다.[40]

4. 3. 성조

대만어는 성조언어로, 다른 중국어 언어들보다 성조 변화가 광범위하고 심하다.[30] 음운론적으로 호키엔어는 광범위한 성조 모래 규칙을 가진 성조 언어이다. 음절은 최대 초성 자음, 모음, 종성 자음, 그리고 성조로 구성된다.전통적인 분석에 따르면, 1에서 8까지 번호가 매겨진 여덟 가지 "성조"가 있다.[43] 엄밀히 말하면, 다섯 가지의 성조 윤곽만 있다. 그러나 다른 중국어 방언과 마찬가지로, 두 종류의 폐쇄음절도 성조로 간주되어 4번과 8번이라는 번호가 지정된다. 대부분의 대만어 변종에서는 6번 성조의 단어가 2번 또는 7번 성조로 합쳐졌기 때문에 6번 성조는 수에 중복된다. 여기서는 전통적인 성조 종류 분류를 따라, 중국 중세어의 성조를 따서 명명된 여덟 가지 성조가 표시되어 있다.

4번과 8번 성조의 경우, 최종 자음 p, t, k가 나타날 수 있다. 이런 경우 음절은 비음이 될 수 없다. 실제로 이것들은 다른 성조에서 비음 최종 자음 m, n, ng에 해당한다. 그러나 h 이외의 최종 자음이 없는 한 siahⁿ과 같은 비음 4번 또는 8번 성조 음절을 가질 수 있다.

대만 북부 해안 근처에서 사용되는 방언에서는 8번 성조와 4번 성조가 구별되지 않는다. 둘 다 4번 성조의 성조 변화 규칙을 따르는 것처럼 발음된다.

일반적으로 두 개의 연속된 하이픈(--a) 또는 이 성조가 있는 음절 앞에 점(·a)으로 표기되는 0번 성조는 동사 동작의 범위, 명사구의 끝 등을 나타내는 첨가어를 표시하는 데 사용된다. 이 성조의 빈번한 용례는 "Chia̍h-pá--bōe?", 즉 "밥 먹었어?"라는 뜻의 의문문을 나타내는 것이다. 이는 낮게 내리는 성조(3) 또는 낮은 폐쇄음(4)으로 음절을 말함으로써 실현된다. -- 앞의 음절은 원래 성조를 유지한다.

대만어는 매우 광범위한 성조 변화(성조가 바뀌는 현상) 규칙을 가지고 있다. 발화에서 마지막 음절만이 이러한 규칙의 영향을 받지 않는다.[43]

5. 어휘

최근 언어 연구에 따르면, 대만어 어휘는 대부분(약 75%~90%)이 다른 중국어 방언들과 동계어를 공유한다. 예를 들어, 대만어 'cháu' ()는 "달리다"를 의미하지만, 표준 중국어 동계어 'zǒu'는 "걷다"를 의미하는 가짜 친구 단어도 있다. 'phīⁿ' ()처럼 "코"(명사)와 "냄새 맡다"(동사)를 모두 의미하는 형태소와 같이, 동계어가 서로 다른 품사를 가지는 경우도 있다.[18][19][20][21]

하지만, 동계어 여부가 불분명한 한자 형태소로 구성된 어휘도 존재한다. 예를 들어 'tshit-thô'()가 있다. 일부 학자들은 이러한 어휘들이 따이까다이어족, 먀오야오어족, 오스트로아시아어족, 오스트로네시아어족 등 비(非)한어계 언어의 잔재라고 주장하기도 한다. 이러한 비한어계 어휘는 발음이나 의미가 비슷한 한자로 표기하거나, 일본의 국자처럼 새로 만든 한자로 표기하기도 한다.

대만어는 중국어 민남어의 한 방언인 복건어 변종으로, 문어체 어휘와 구어체 어휘의 뚜렷한 층위를 가진다. 문어체 층위는 당나라 시대까지 거슬러 올라가며 중국 중세어와 관련이 있는 반면, 구어체 층위는 한나라 시대 무렵 중국어 주류에서 갈라져 나온 것으로 여겨진다.

대만어는 일본어와 포르모사 제어에서 유래한 차용어도 포함하고 있다. 왕옥택 등 학자들은 구어체 대만어 기본 어휘 일부를 오스트로네시아어족 및 타이어족과 연관시키기도 하지만, 논란의 여지가 있다.

다음은 말레이어에서 차용된 어휘의 예시이다.

5. 1. 일본어 유래 어휘

대만어에는 일제 강점기에 유입된 일본어 유래 어휘가 많이 있으며, 중화민국 교육부가 대만어 상용사전에서 수록하고 있는 외래어는 총 172건이다.[108]예를 들어, '아저씨'를 뜻하는 'oo-jí-sáng'은 おじさん|오지상일본어에서 유래되었지만, 일본어와 달리 경멸적인 뉘앙스는 적다. 이는 쇼와 전기에는 おじさん|오지상일본어이 단순히 중년 남성을 가리키는 단어였던 것이 대만에 들어왔지만, 헤이세이 시대에 들어서면서 경멸적인 의미를 포함하게 되면서 의미가 달라졌기 때문이다. '아줌마'를 뜻하는 'oo-bá-sáng'은 おばさん|오바상일본어에서 유래되었으며, 대만에서는 가정부를 의미하는 경우가 많은데, 이는 메이지 시대 일본 가정에서 가정부를 おばさん|오바상일본어이라고 부르던 것에서 유래되었다고 추정된다.

다음은 대만어에 유입된 일본어 어휘의 예시이다.

이 외에도, 일본어에서 유래했지만 다른 언어를 거쳐 대만어에 유입된 어휘도 있다. 예를 들어 '트럭'을 뜻하는 은 영어 'truck'에서 유래했지만, 일본어를 거쳐 대만어에 들어왔다.

6. 문자 체계

광동어와 달리, 대만어는 독자적인 문자 체계를 크게 발달시키지 못했으며,[109] 대만어로 쓰인 활자물도 드물다.

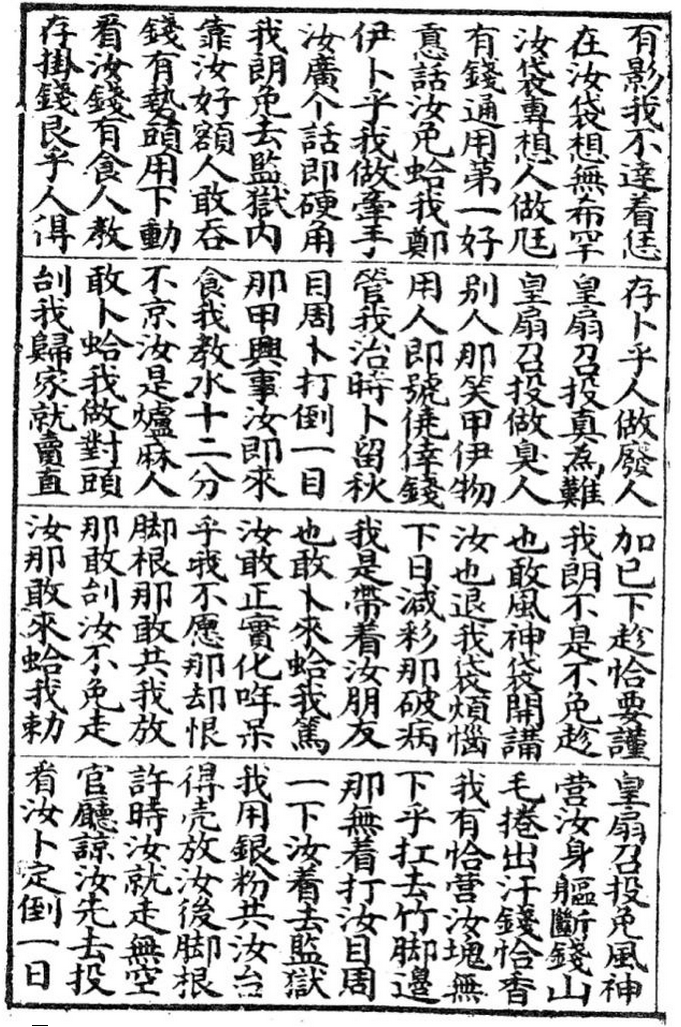

대만어는 한자로 표기하기도 하는데, 대만 전통극인 가자희(歌仔戲)의 대사는 한자로 표기된다.[110] 2007년 교육부는 대만어의 공식 한자 표기법을 발표하고, 이를 교육 과정에 도입하였다.[111]

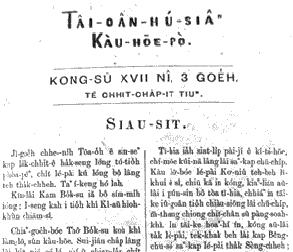

19세기 중반, 기독교 선교사들이 대만어 로마자 표기법을 만들었다.[112] 이 로마자를 구어(백화, 白話)를 표기하는 글이라는 뜻으로 백화자(白話字, Pe̍h-ōe-jī)라 부르는데, 백화자로 쓰인 문헌이 더 많다.[113] 1999년의 예상에 따르면 백화자를 읽을 수 있는 인구는 10만 명 정도로 추산된다.[114] 한편, 한자와 백화자를 섞은 표기법도 현대에 유행하는데,[115] 이를 흔히 한라(漢羅 Hàn-lônan)라고 부른다.[116] 민난어 위키백과는 백화자로 쓰여 있으나, 간혹 토론란에서 한자로 적힌 버전을 볼 수도 있다.

1946년 타이완성 국어추행위원회는 대만어와 대만 하카어를 표기하기 위한 확장 주음부호를 고안했다.

1987년 대만의 언어학자 쉬차오더는 대만어 한글 표기법을 만들었다.

대만일치시기에는 일본어의 문자인 가나를 개량한 대만어 가나(臺灣語假名)라는 표기법이 고안되기도 하였으나, 현재는 사라졌다.

대만어의 라틴 알파벳 기반 표기법은 여러 가지가 있는데, 가장 오래된 것은 19세기에 개발된 페호에지(POJ, "구어체 표기"라는 뜻)이다. 대만 로마자 표기법(Tâi-ôan lô-má-jī, Tâi-lô)과 대만어 음성 알파벳(TLPA)은 POJ를 개량한 것이다. 20세기에 등장한 다른 표기법으로는 대기 통용 병음(DT), 간브식 대원 반람 기우 통용 병음(GDT), 현대 문자 그대로의 대만어(MLT), 단순화된 MLT(SMLT), 포프싯 대분(PSDB) 등이 있다.

2006년, 중화민국 교육부 산하 국어위원회는 대만 로마자 표기법(Tâi-ôan Lô-má-jī pheng-im, Tâi-Lô)을 제안했다.[51]

일본 통치 시대에는 일본 가나를 기반으로 한 대만어 표기법이 있었다. 국민당 정부는 보포모포를 사용한 표기법을 도입하려 했다.

다음은 다양한 대만어 표기법을 비교한 표이다.

대만어를 로마자로 표기하는 방법으로는 백화자(Pe̍h-ōe-jī, POJ)가 가장 대표적이다. 백화자는 장로교회 선교사들이 고안하고, 대만장로교회가 개량하여 19세기 후반부터 대만어 표기에 사용되었다. 타이완 총독부는 타이완어 가타카나로 대만어 발음을 표기하려 했으며, 현재도 소수 의견으로 가나 문자 응용이 있다. 주음부호를 확장하여 대만어 음성을 표기하는 방법도 있다.

대만어 표기에 필요한 확장 주음 부호는 1999년 유니코드 3.0에서 Bopomofo Extended에 U+31A0부터 U+31B7까지, 2010년 유니코드 6.0에서 U+31B8부터 U+31BA까지 3문자, 2020년 유니코드 13.0에서 U+31BB부터 U+31BF까지 5문자가 추가되었다.

7. 문법

대만어의 구문론은 객가어와 월어와 같은 남방 중국어 계열 언어와 유사하다. 예를 들어 표준중국어와 마찬가지로 주어-동사-목적어 어순이 일반적이지만, 조사를 사용하여 주어-목적어-동사 어순이나 수동태(즉, 목적어-주어-동사 어순)도 가능하다.[47] "나는 너를 잡는다"라는 간단한 문장을 예로 들어 설명하면 다음과 같다. 관련 단어는 ''goá''("나" 또는 "나를"), ''phō''("잡다"), ''lí''("너")이다.

- 주어-동사-목적어 (일반적인 어순): 일반적인 어순으로 된 문장은 ''Goá phō lí.''("나는 너를 잡는다.")이다.

- 주어-''kā''-목적어-동사: 거의 동등한 의미를 가진 또 다른 문장은 ''Goá kā lí phō''이며, "나는 너를 잡아서 잡는다" 또는 "나는 너에게 가서 잡는다"라는 약간의 뉘앙스가 있다.

- 목적어-''hō͘''-주어-동사 (수동태): ''Lí hō͘ goá phō''는 같은 의미를 가지지만 수동태로, "너는 나에게 잡히도록 한다" 또는 "너는 내가 잡을 수 있도록 스스로를 내어준다"라는 뉘앙스가 있다.

''hō͘''라는 단어는 또한 포함절을 도입하는 등 다른 용도로도 사용된다. ''Goá hō͘ lí chúi lim''("나는 너에게 물을 마시게 한다": ''chúi''는 "물"을 의미하고 ''lim''은 "마시다"를 의미함).

8. 사회언어학적 측면

(대만 국어)