최고재판소 재판관 국민심사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

최고재판소 재판관 국민심사는 일본에서 최고재판소 재판관의 적격성을 국민이 심사하는 제도이다. 이 제도는 제2차 세계 대전 후 연합군 최고사령부(GHQ)의 제안으로 일본국 헌법에 도입되었으며, 미국에도 유사한 제도가 존재한다. 국민심사는 중의원 의원 총선거와 함께 실시되며, 파면을 원하는 재판관에게 X표를 하는 방식으로 진행된다. 하지만 언론의 낮은 관심, 정보 부족, 낮은 투표율 등으로 인해 실효성에 대한 비판이 있으며, 지금까지 국민심사로 파면된 재판관은 없다.

더 읽어볼만한 페이지

- 최고재판소 재판관 - 호즈미 시게토

호즈미 시게토는 도쿄 제국대학 법학부 졸업 후 가족법 권위자로 활동하며 귀족원 의원, 최고 재판관 등을 역임했고, 저서로 『전쟁과 계약』 등이 있다. - 최고재판소 재판관 - 이토 마사미

이토 마사미는 일본의 법학자이자 최고재판소 판사로, 도쿄 대학 법학부 교수와 최고재판소 판사를 역임하며 '퍼블릭 포럼론'을 주창하여 표현의 자유에 기여했고, 최고재판소 퇴임 후에는 일본 육영회 회장, 일본 학사원 회원 등을 역임하며 사회에 기여, 문화 훈장을 수훈했다. - 일본의 선거 - 안분표

안분표는 투표에서 후보자 이름 표기가 불분명할 때 득표율에 따라 표를 나누는 방식으로, 일본에서는 공직선거법에 따라 성씨만 기재된 투표를 후보자 득표율에 비례하여 배분하지만, 한국에서는 성씨만 기재된 투표는 무효표로 처리될 가능성이 높다. - 일본의 선거 - 일본 선거관리위원회

일본 선거관리위원회는 총무성 특별기관으로서 국회의 의결을 거쳐 임명된 5명의 위원으로 구성되어 공직선거법에 따라 선거 관련 사무와 정당교부금 관련 업무를 담당하며, 대한민국의 중앙선거관리위원회와 달리 공정성과 정치적 중립성에 대한 비판도 존재한다.

2. 역사

미국의 몇몇 주에는 일본의 국민 심사 제도와 매우 유사한 제도가 존재한다. 1930년대부터 제도 검토가 시작되어 1940년 미주리주에서 처음 시행되었지만, 이 심사 제도는 미국 연방 대법원의 대법관에게는 적용되지 않는다.

제2차 세계 대전 후 연합군 점령하의 일본에서 연합군 최고사령부(GHQ)의 제안으로 일본국 헌법 개정안에 도입되었다. 당시 헌법 개정안을 심의하던 귀족원에서, 전 대심원 원장이자 후에 최고재판소 재판관이 된 시모야마 세이이치 의원은 "재판관은 파면을 두려워하여 양심에서 나오는 재판에 영향을 미친다. 법률의 판단은 국민이 쉽게 알 수 있는 것이 아니므로, 국민 심사 제도는 꼭 없애고 싶다"라고 말하며 반대했다.[1] 전 도쿄 제국대학 법학부 학장인 야마다 미라 의원은 "국민 심사는 재판관으로 하여금 반성하게 하기 위해 필요하다. 민주화에 따라, 국민도 재판에 관심을 가지게 되고, 재판의 당부를 비판할 힘을 가지게 된다"라고 반론하며, 최고재판소 재판관의 권력 남용을 막는 수단으로서 국민 심사의 필요성을 주장했다.[1]

GHQ 측은 귀족원에 국민 심사를 도입하지 않을 경우 최고재판소 재판관의 임명을 미국과 같이 국회 동의 인사로 해야 한다고 주장했지만[2], 그렇게 되면 최고재판소가 국회의 지배하에 놓이게 되어, 사법 독립을 저해하는 결과를 초래할 수 있다는 이유로, 최종적으로는 시모야마도 마지못해 국민 심사 도입을 인정했다고 전해진다.

알프레드 C. 오플러는 1949년에 쓴 논문에서, 제1회 국민 심사 결과를 바탕으로 "최고재판소 재판관에 대해 많은 사람이 관심을 가지게 될 일이 있을지, 상당히 의문이다"라는 감상을 언급하며, "심사 제도는 재판관의 임명에 관한 실질적인 점검이라기보다는, 국민주권의 상징적인 제도로 해석하고 싶다"라고 기록하고 있다.[3]

2. 1. 제도 도입 배경

제2차 세계 대전에서 패배한 일본은 연합군 최고사령부(GHQ)의 통치를 받게 되었다. GHQ는 일본 제국 헌법을 대체할 새로운 민주적 헌법 제정을 일본국 정부에 요구했고, 이 과정에서 최고재판소 재판관 국민심사 제도가 포함되었다. GHQ는 국민심사 제도를 통해 일본 사법부에 대한 민주적 통제를 강화하고자 했다.[29]전 대심원장 시모야마 세이이치는 귀족원 의원으로서 헌법 개정안 심의 때 "재판관이 파면을 두려워 해 양심에 따라 재판하기가 어려워진다"라며 반대했다. 반면 도쿄제국대학 법학부장을 지낸 야마다 사부로는 "재판관을 반성하게 만들기 위해 필요하다"라며 국민심사 제도가 최고재판소 재판관의 권력 남용을 막을 수 있다고 주장했다.[29]

귀족원에서 논의가 길어지자 GHQ는 국민심사 제도를 도입하지 않겠다면 미국처럼 재판관 임명 시 국회 동의를 구하는 제도로 대체할 것을 주장했다. 하지만 귀족원은 사법권 독립을 이유로 이를 받아들이지 않고 결국 국민심사 제도 도입에 찬성했다.

GHQ 사법 담당이던 알프레드 C. 오플러는 1949년에 논문을 쓰면서 '최고재판소 재판관에 대해 많은 사람들이 관심을 가질지 의문이다', '심사 제도는 재판관의 임명에 관한 실질적인 억제보단 국민주권의 상징적인 제도로 해석해야 한다'라고 하여, GHQ도 국민심사 제도의 실효성에 대해선 회의적이었던 것으로 보인다.[30]

2. 2. 도입 초기 논의

제2차 세계 대전에서 패배한 일본은 연합군 최고사령부(GHQ)의 통치를 받게 되었고, GHQ는 일본국 정부에 민주적 헌법 초안을 제시하여 현행 「일본국 헌법」이 탄생했다. 국민심사 제도는 GHQ가 제시한 헌법 초안에 있던 것이 그대로 신헌법에 반영된 것이다.전 대심원장 시모야마 세이이치는 귀족원 의원으로서 헌법 개정안을 심의할 때 "(국민심사 제도를 도입하면) 재판관이 파면을 두려워 해 양심에 따라 재판하기가 어려워진다. 법률의 판단은 국민이 알기 어려운 것이니 국민심사 제도는 부디 폐기하길 바란다"라고 발언하며 국민심사 제도 도입에 반대했다. 한편 도쿄제국대학 법학부장을 지낸 귀족원 의원 야마다 사부로는 "(국민심사 제도는) 재판관을 반성하게 만들기 위해 필요하다. 민주화와 함께 국민도 재판에 관심을 가지고 재판의 당부를 비판하는 힘을 지녀야 한다."라고 주장하며 국민심사 제도가 최고재판소 재판관의 권력 남용을 막을 수단이 될 수 있다고 호소했다.[29]

귀족원에서 논의가 길어지자 GHQ는 국민심사 제도를 도입하지 않겠다면 미국처럼 재판관을 임명할 때 국회의 동의를 구하는 제도로 대체할 것을 주장했다. 하지만 귀족원은 최고재판소가 국회보다 아래에 위치하는 것으로 보일 우려가 있다며 사법권의 독립을 이유로 이를 받아들이지 않았다. 그리고 결국 국민심사 제도 도입에 찬성했다.

2. 3. GHQ의 입장

연합군 최고사령부(GHQ)는 국민심사 제도의 실효성에 대해 회의적인 시각을 가지고 있었다. GHQ 사법 담당 알프레드 C. 오플러는 1949년에 쓴 논문에서 '최고재판소 재판관에 대해 많은 사람이 관심을 가질지 의문이다', '심사 제도는 재판관 임명에 관한 실질적인 억제보단 국민주권의 상징적인 제도로 해석해야 한다'라고 평가했다.[30]3. 심사 방법

최고재판소 재판관 국민심사법에 따라 국민 심사 방법이 규정되어 있다. 재판관을 파면하는 또 다른 제도로는 일본국 헌법 제78조에 근거한 탄핵 재판 제도가 있지만, 지금까지 최고재판소 재판관이 탄핵 재판 대상이 된 사례는 없다.

국민 심사는 중의원 의원 총선거와 같은 날 고시되고 실시된다. 투표 용지에는 재판관의 이름이 인쇄되어 있어 투표 용지 제작 및 준비에 시간이 걸리기 때문에, 사전 투표 기간은 원래 심사 기일의 7일 전부터 심사 기일 전날까지였다. 그러나 2016년 12월 법 개정으로 2017년 6월부터는 심사 기일의 11일 전부터 심사 기일 전날까지로 바뀌었다.

3. 1. 고시와 실시 조건

최고재판소 재판관 국민심사는 중의원 의원 총선거와 함께 고시되어 실시된다. 사전 투표 기간은 원래 심사일 7일 전부터 심사일 전날까지였지만, 2017년 법 개정으로 11일 전부터로 늘어났다.

국민심사 고시는 총선 고시와 함께 이루어진다. 고시 후에는 심사 대상 재판관의 경력과 주요 판결을 간략히 기재한 '심사공보'가 발행된다. 2003년 이전에는 심사공보에 각 재판관을 1,000자 미만으로만 안내하도록 규정했지만, 해당 조항이 삭제되면서 현재는 글자 수 제한이 없다.[31] 각 재판관에 대한 안내는 대략 1,200~1,300자 정도가 유지되고 있다.[32]

임명된 직후 처음 시행되는 총선 또는 10년마다 시행되는 총선 때 국민심사를 받아야 한다. 조건에 맞는 국민심사 대상자가 없다면 총선이 시행되더라도 국민심사는 시행되지 않는데, 1953년 총선이 유일한 사례이다. 일본 참의원 의원 통상선거와 중의원 의원 총선거가 함께 시행되는 양원 동시 선거 때는 국민심사까지 세 개의 투표를 하게 되는데, 1980년과 1986년에 있었다.

3. 2. 투표 절차

최고재판소 재판관 국민심사는 중의원 의원 총선거와 함께 고시되어 실시된다. 사전 투표 기간은 원래 심사일 7일 전부터 심사일 전날까지였지만, 2017년 법 개정으로 11일 전부터로 늘어났다.

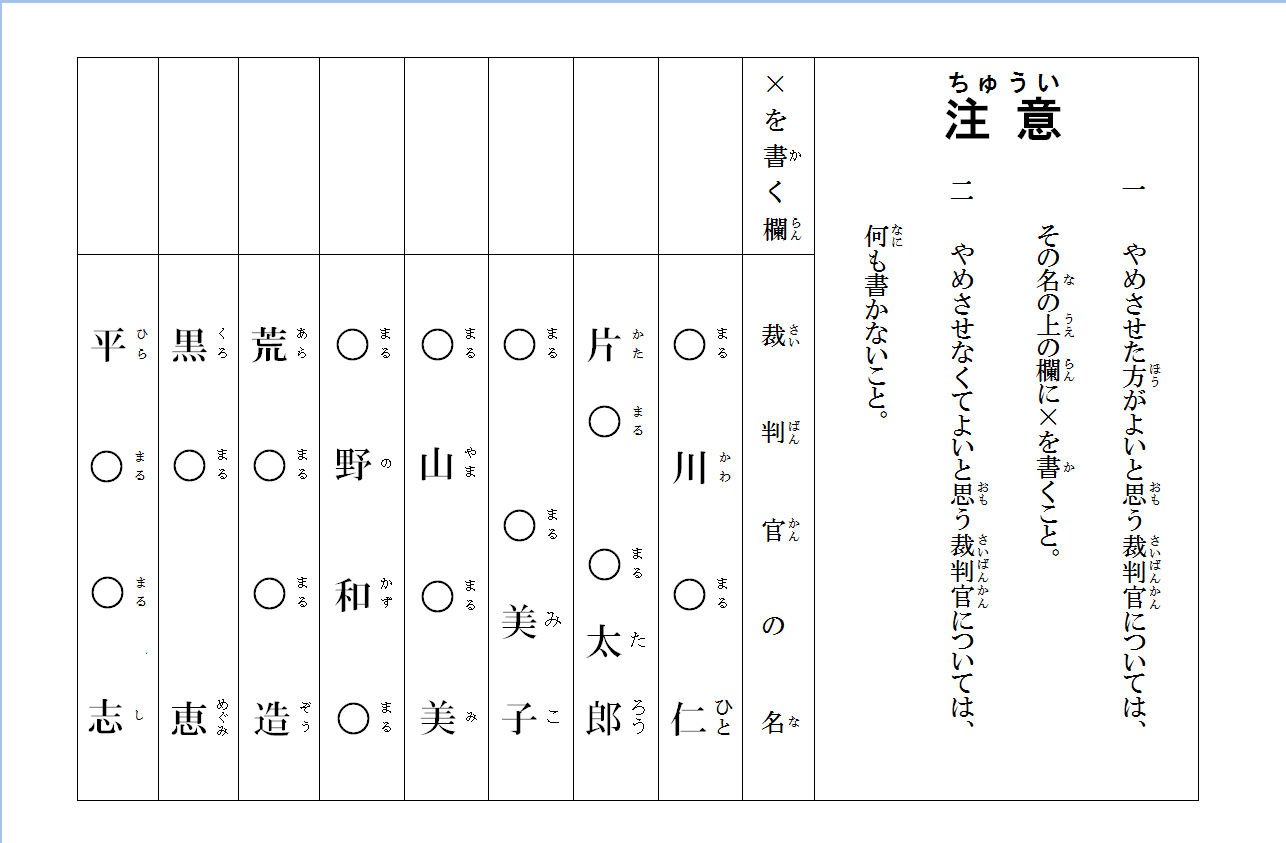

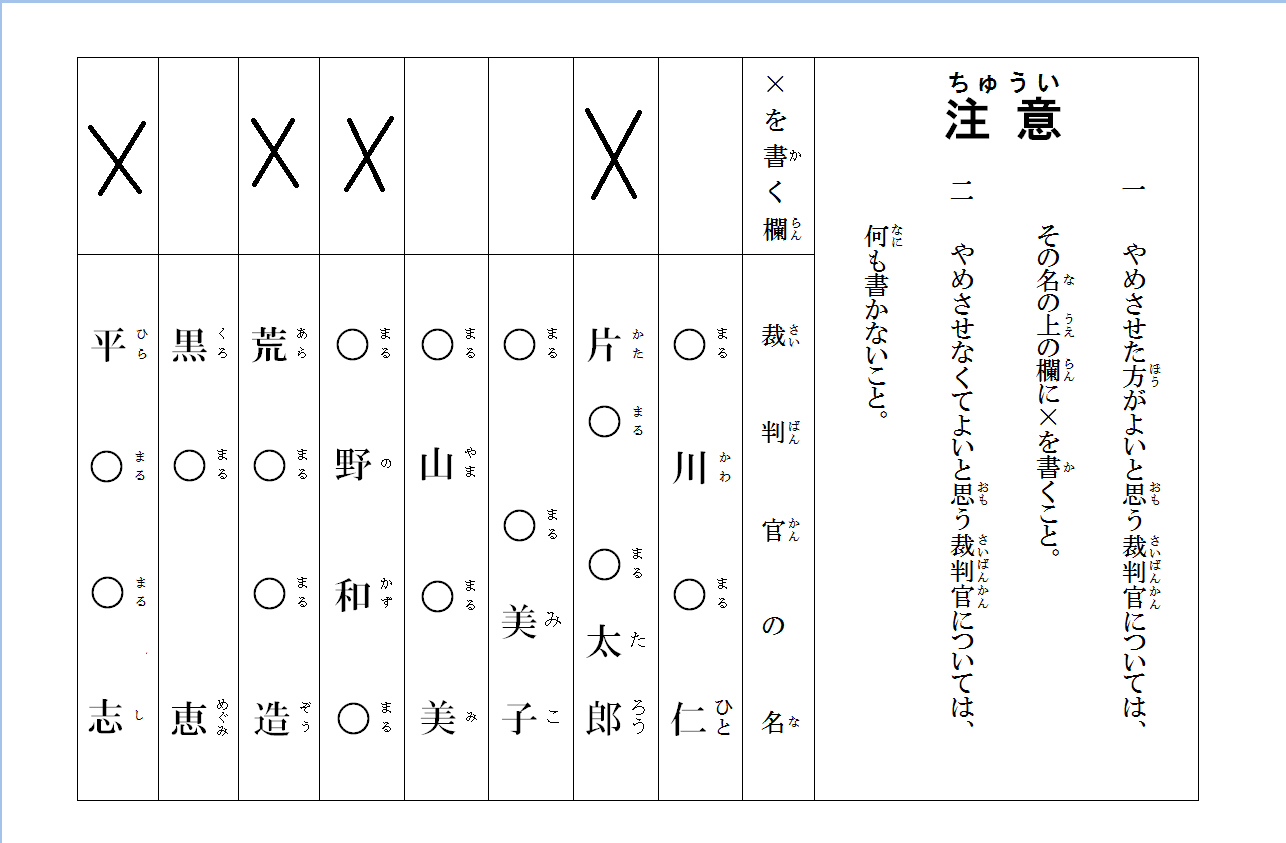

자서식 투표가 이루어지는 총선과는 달리 국민심사는 투표 용지에 심사 대상이 되는 재판관 전원의 이름이 인쇄되어 있다. 투표자는 파면해야 한다고 생각하는 재판관의 이름 위에 X 표시를 한다. X 외의 표시가 있는 투표 용지는 무효표로 처리된다. 어느 하나의 X 표시가 어떤 재판관에게 투표했는지 판단하기 어려운 경우에는 그 X 표시만 무효로 하고 나머지는 유효표로 계산한다.

일본은 전통적으로 오른쪽에서 왼쪽으로 글을 쓰기 때문에 오른쪽을 우선적으로 보게 된다. 따라서 투표 용지의 오른쪽에 이름이 기재되면 그만큼 X 표시를 받을 확률이 높아지는 경향이 있다. 이를 방지하기 위해 투표 용지에 기재되는 재판관 이름의 순서는 추첨으로 결정한다.[33]

1958년까지는 총선과 국민심사가 함께 시행되었을 뿐 투표는 따로 했다. 총선용 투표 용지를 받아서 기표한 뒤 총선 기표함에 넣고, 그 다음에 국민심사용 투표 용지를 받아 기표한 뒤 국민심사 기표함에 넣었다. 총선용 투표 용지와 국민심사용 투표 용지가 뒤섞이지 않게 하기 위한 조치였지만, 국민심사용 투표 용지를 받으러 가는 사람은 어느 재판관이든 파면에 찬성한다는 의미이므로 비밀투표 원칙에 어긋난다는 지적이 많았다. 특히 제3회 국민심사는 심사 대상이 된 재판관이 한 명뿐이었기에 이 문제가 더욱 크게 불거졌다.[33] 이에 중앙선거관리위원회가 총선용 투표 용지와 국민심사용 투표 용지를 함께 교부하도록 제도를 고쳤고, 새로운 방식이 1960년부터 적용되었다.[34] 1996년에는 총선에 비례대표제가 도입되면서 유권자들은 소선거구제 선거구 표, 비례대표제 선거구 표, 국민심사 표까지 총 세 장의 표를 받게 되었다.[35] 다만 일부 지방공공단체에선 여전히 국민심사용 투표 용지를 따로 교부하는 관행이 남아 있어 비판을 받고 있다.[36]

시각 장애를 가진 투표인을 위해 점자로 된 투표 용지도 있다. 국민심사임을 나타내는 문구 외에 점자로는 가타카나로 국민심사라고만 적혀 있으며, 재판관의 이름은 인쇄되어 있지 않다. 투표권을 행사하기 위해선 파면해야 한다고 생각하는 모든 재판관의 이름을 성과 이름을 함께 적으면 된다.

재외 투표는 오랫동안 실시되지 않았다. 그런데 국민심사 재외 투표를 실시하지 않는 것이 위헌·위법하다는 국가배상청구소송이 제기되고 2022년 최고재판소가 위헌 판결을 내렸다. 이후 국회는 같은 해 11월 법을 개정하면서 국민심사도 재외 투표를 시행하게 되었다.

투표 용지를 교부받지 않거나 교부받은 것을 즉시 반환하면 기권한 것이 된다. 기권의 자유는 1955년에 처음 도입되었는데, 대부분의 투표인들은 기권 제도에 대해 알지 못한다고 한다. 투표 용지를 나눠주는 직원들도 기계적으로 용지를 나눠줄 뿐 기권에 관해 설명하지 않다 보니 대다수의 투표인들은 아무런 표시를 하지 않은 투표 용지를 그대로 기표함에 넣게 된다. 이 투표 용지는 모두 재판관의 파면에 반대하는 신임으로 간주되는데, 지금까지 국민심사로 파면된 재판관이 한 명도 없는 이유 중 하나로 거론되기도 한다.

3. 3. 기권

최고재판소 재판관 국민심사에서 기권하려면 투표 용지를 받지 않거나, 받은 경우 반납할 수 있다. 투표소에는 기권 의사를 밝힐 수 있도록 안내문이 게시되어 있다. 국민심사에서 기권할 수 있는 자유는 1955년 제3회 국민심사부터 인정되었다. 그 이전에는 기권이 명시적으로 인정되지 않았지만, 투표 용지를 기재소에 두거나 가져가는 방식으로 사실상 기권이 이루어졌다.그러나 대부분의 유권자는 투표 용지 반납 등으로 기권할 수 있다는 사실을 알지 못한다. 투표소 직원도 기권에 대한 설명을 하지 않고 투표 용지를 건네주기 때문에, 아무것도 쓰지 않은 채 투표함에 넣는 경우가 많아 신임으로 간주된다. 이는 재판관이 파면된 적이 없는 원인 중 하나로 지적된다.

3. 4. 파면 조건

유효 투표수의 과반수가 특정 재판관 파면에 찬성하면 해당 재판관은 국민심사 결과 고시일로부터 30일 후에 파면된다.[1] 다만, 해당 국민심사의 투표율이 1% 미만일 때는 파면되지 않는다.[1] 국민심사로 파면된 재판관은 5년 동안 최고재판소 재판관이 될 수 없다.[1] 그러나, 최고재판소 이외의 재판관, 재판소 직원, 검찰관, 변호사, 공증인 등의 결격사유는 되지 않으며, 퇴직금도 지급된다.[1]4. 문제점

최고재판소 재판관 국민심사 제도는 정보 부족, 낮은 투표율, 형식적인 절차, 심사 시점 등 여러 문제점을 안고 있다.

- 정보 부족: 중의원 의원 총선거와 함께 시행되어 언론의 관심 부족, 제한적인 심사 공보 내용 등으로 유권자들이 재판관에 대한 충분한 정보를 얻기 어렵다.[17][16][18][41][40][42]

- 낮은 투표율과 형식적 절차: 낮은 투표율로 인해 제도 실효성이 저해되고, 기표하지 않은 투표용지를 신임으로 간주하는 방식은 유권자의 의사를 왜곡할 수 있다.[9]

- 국민심사 시점: 재판관 임명 직후 총선이 있으면 실적을 쌓기 전에 심사를 받고, 임명 후 퇴직까지 총선이 없으면 심사를 받지 못하는 경우가 발생한다.[1]

취임 시 66세 이상[22]이었던 최고재판소 재판관은 다음과 같다.

4. 1. 정보 부족

국민심사는 중의원 의원 총선거와 함께 시행되기 때문에 대부분의 언론은 총선 보도에 집중한다. 사법부는 특별한 경우가 아니면 국민과 언론의 관심을 받지 못하며, 많은 국민들은 최고재판소 재판관의 이름조차 알지 못한다. 국민심사 제도의 원조인 미국에서는 재판관의 경력과 업적을 상세히 보도하지만,[37][38][39][40] 일본에서는 단편적이고 작게 보도하는 경향이 있다.[41][40][42]유권자들이 참고할 수 있는 정보는 '심사공보'뿐인데, 여기에는 재판관당 5~6건의 판결만 소개되어 판단 근거로 부족하다는 지적이 있다.[17][16][18][41][40][42] 일본 언론은 최고재판소 재판관에 대한 보도에 소극적이며, 심사공보에 게재되는 정보조차 제한적이다.

이러한 정보 부족으로 인해 국민심사가 형식적으로만 존재한다는 비판을 받는다.[43]

4. 2. 낮은 투표율과 형식적 절차

낮은 투표율은 국민심사 제도의 실효성을 저해하는 요인 중 하나이다. 형식적인 투표 절차로 인해 국민심사가 유명무실하다는 비판이 제기된다. 특히, 아무런 표시를 하지 않은 투표 용지가 신임으로 간주되는 점은 문제점으로 지적된다.[9]심사 대상 재판관의 경력이나 주요 재판 판결(최고재판소 판결의 소수의견 포함)을 간략하게 기재한 '심사 공보'가 발행되지만, 오랫동안 글자 수 제한이 있어 정보 제공이 충분하지 못했다. 2003년 이후 글자 수 제한이 없어졌지만[9], 여전히 유권자에게 충분한 정보가 제공되지 않는다는 비판이 있다.

아무것도 기입하지 않은 표는 "파면을 부결하는 표"로, 일반적으로 "신임표"로 간주된다. 그러나 법률상으로는 "신임"이라는 용어가 사용되지 않으며, 제도의 취지가 적극적인 파면 여부를 묻는 것이므로, 일반적인 신임 투표와는 다르다.

4. 3. 국민심사 시점

최고재판소 재판관으로 임명된 후 처음으로 시행되는 총선에서 재판관은 반드시 국민심사를 받아야 한다. 그러나 임명된 직후에 총선이 있으면, 재판관은 실적을 쌓기 전에 심사를 받게 된다. 예를 들어 하야시 도노스케는 1986년 6월 13일에 최고재판소 재판관이 되었는데, 불과 24일 뒤에 국민심사를 받아야 했다.[1]반대로, 임명 후 퇴직할 때까지 총선이 시행되지 않으면 국민심사를 받지 않을 수도 있다. 실제로 국민심사를 받지 않고 퇴직한 재판관은 세 명이 있었다. 쇼노 리이치는 1년 만에 의원직을 사임했고, 호즈미 시게토는 임명 2년 뒤에 사망했으며, 미야자키 유코는 3년 만에 정년퇴직하면서 국민심사를 한 번도 받지 않았다.[1]

중의원 총선거 후에 66세 이상[22]으로 최고재판소 재판관에 임명된 사람은 다음 총선 전에 70세가 되어 정년퇴직할 가능성이 있다.[23] 최고재판소 재판관 인사에 있어서 추천이나 임명 시 66세 미만[22]인 사람을 기준으로 하는 방침은 없으므로, 취임 시 66세 이상[22]인 사람도 있다. 또한, 국민심사를 상정하여 정년퇴직 예정일이 취임 후 첫 총선 투표일보다 앞선 사람을 기용함으로써 다음 총선 전에 70세가 되어 정년퇴직하지 않는 인물을 기용하는 방침도 취하지 않고 있다.

|}

5. 역대 국민심사

1949년 첫 국민심사가 실시된 이후 현재까지 총 26회의 국민심사가 실시되었다. 역대 국민심사 결과, 파면된 재판관은 없다.

참조

[1]

뉴스

貴族院小委筆記要旨 現行憲法はいかに作られたか 占領下、揺れた制審議会

http://nippon.zaidan[...]

読売新聞

1996-01-22

[2]

문서

[3]

뉴스

国民審査 成り立ちは? 起源は米国 GHQが指導

http://sokonisonnzai[...]

朝日新聞

2009-08-26

[4]

간행물

[5]

간행물

[6]

간행물

[7]

웹사이트

南房総市選挙管理委員会 最高裁判所裁判官国民審査の投票について

https://www.city.min[...]

2020-06-14

[8]

간행물

[9]

간행물

[10]

간행물

[11]

문서

[12]

간행물

[13]

간행물

[14]

간행물

[15]

간행물

[16]

간행물

[17]

간행물

[18]

간행물

[19]

웹사이트

最高裁判所 裁判官の国民審査 特集サイト2021|経歴や注目裁判での判断は|NHK

https://www3.nhk.or.[...]

2021-10-19

[20]

문서

[21]

간행물

[22]

문서

[23]

간행물

[24]

문서

[25]

문서

[26]

문서

[27]

웹사이트

宮崎裕子最高裁判事が定年退職へ 衆院解散なく、国民審査経験せず

https://mainichi.jp/[...]

2021-07-06

[28]

문서

[29]

뉴스

貴族院小委筆記要旨 現行憲法はいかに作られたか 占領下、揺れた制審議会

http://nippon.zaidan[...]

読売新聞

1996-01-22

[30]

뉴스

国民審査 成り立ちは? 起源は米国 GHQが指導

http://sokonisonnzai[...]

朝日新聞

2009-08-26

[31]

간행물

[32]

간행물

[33]

간행물

[34]

간행물

[35]

간행물

[36]

웹인용

南房総市選挙管理委員会 最高裁判所裁判官国民審査の投票について

https://www.city.min[...]

2024-04-16

[37]

하버드 인용

[38]

하버드 인용

[39]

하버드 인용

[40]

하버드 인용

[41]

하버드 인용

[42]

하버드 인용

[43]

웹인용

最高裁判所 裁判官の国民審査 特集サイト2021|経歴や注目裁判での判断は{{!}}NHK

https://www3.nhk.or.[...]

2024-04-16

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com