방패

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

방패는 근접 무기 및 발사체를 막기 위해 고안된 도구로, 시대와 지역을 초월하여 사용되었다. 초기에는 목재나 가죽을 사용했으나, 금속으로 제작되기도 했다. 고대 그리스의 호플리테스는 아스피스, 로마 군단병은 스쿠툼을 사용했으며, 중세 시대에는 카이트 실드, 히터 실드 등이 등장했다. 현대에는 화기의 발달로 인해 정규 전쟁에서는 사용 빈도가 줄었지만, 경찰의 폭동 진압용으로 듀랄루민, 폴리카보네이트 재질의 방패가, 특수 작전용으로 방탄 방패가 사용된다. 방패는 단순한 방어 도구를 넘어 문화적 상징으로도 사용되며, 다양한 종류와 형태로 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

최초의 방패는 상대의 근접 무기나 발사체 공격을 막기 위해 고안되었다. 방패는 시대와 장소를 가리지 않고 세계적으로 사용되었으며, 주로 목재나 동물 가죽으로 만들어졌다. 금속제 방패도 있었으나 무거워 실전보다는 의식용으로 많이 쓰였다.

방패의 크기와 형태는 다양했다. 속도와 기동성을 중시하는 경무장 병사는 작고 가벼운 것을, 중무장 부대는 몸 전체를 보호할 수 있는 크고 무거운 것을 선호했다. 많은 방패에는 끈(구이게, guige)이 달려 있어 사용하지 않을 때는 등에 메거나 말에 매달았다.

고대 그리스의 호플리테스가 사용한 아스피스나 로마 군단병의 스쿠툼처럼, 고대에는 방패가 밀집대형 전술에서 핵심적인 역할을 했다. 중세 시대에는 기사들이 주로 사용한 카이트 실드나 히터 실드 등이 등장했으며, 갑옷 기술이 발전함에 따라 방패의 크기와 형태도 변화했다. 땅에 세워 사용하는 파비스나 근접전용 소형 방패인 버클러 등 다양한 종류의 방패가 목적에 따라 사용되었다.

화약 무기가 등장하면서 전장에서 방패의 군사적 중요성은 점차 줄어들었지만, 근접전 등 특정 상황에서는 계속 사용되었다. 현대에 이르러서는 경찰의 폭동 진압용 진압 방패나 군대 및 특수부대의 시가전 등에서 활용되는 방탄 방패 형태로 다시 중요한 장비로 쓰이고 있다.

2. 1. 선사 및 고대

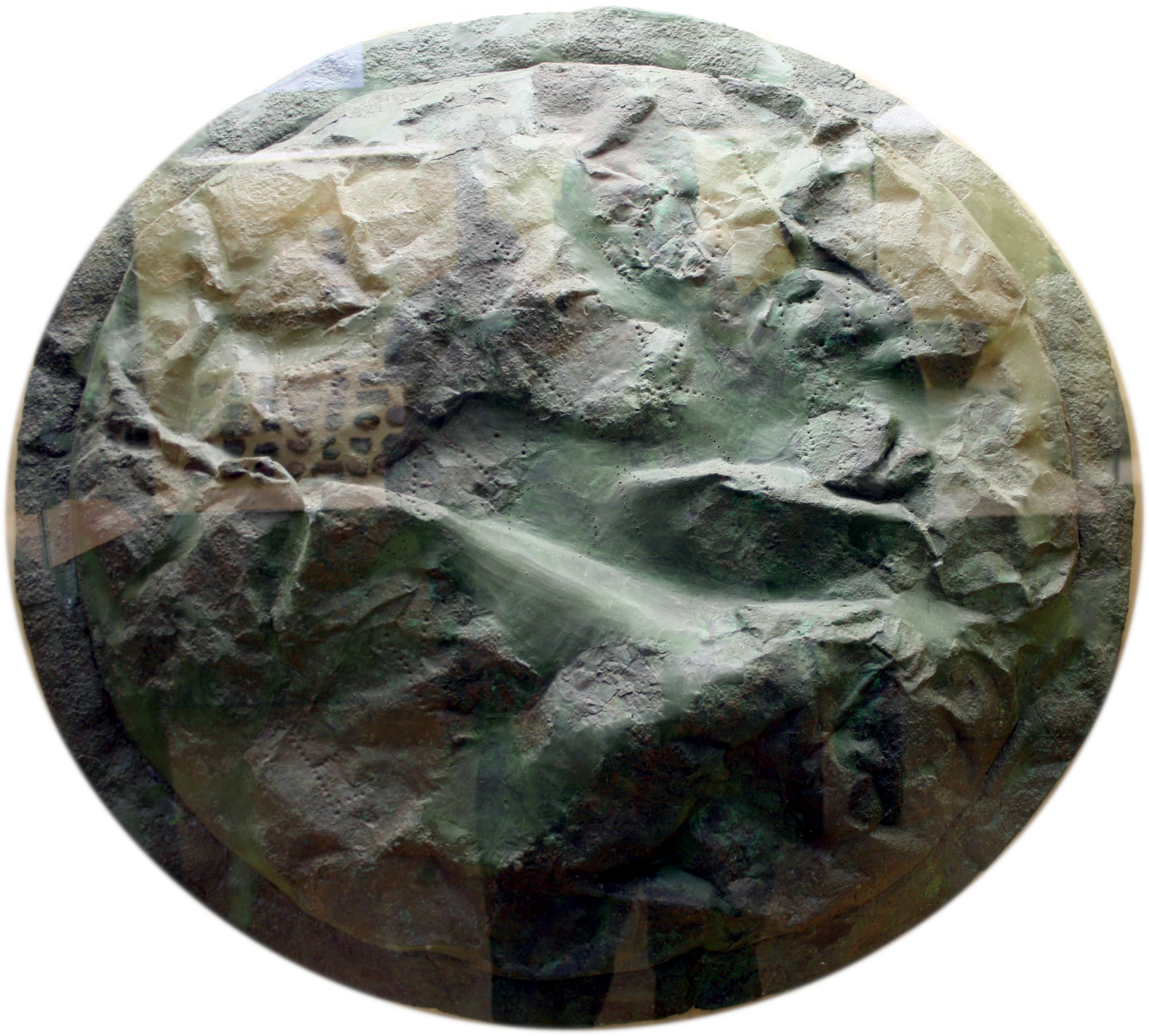

최초의 방패는 상대의 근접 무기와 발사체 공격을 막기 위해 고안되었다. 방패는 시대와 장소를 가리지 않고 세계적으로 사용되었으며, 신석기 시대 후기에 처음 만들어진 것으로 추정되지만 현재까지 발견된 가장 오래된 방패는 청동기 시대의 것이다.[3] 방패의 재질은 다양했는데, 금속으로 만들 경우 매우 무거워지는 단점이 있어 주로 목재나 동물 가죽을 조합하여 만들어졌다. 위커나 거북 등껍질 같은 특이한 재료를 사용하기도 했다. 현재 남아있는 많은 금속제 방패들, 예를 들어 청동기 시대의 예솔름식 방패나 철기 시대의 배터시 방패 등은 실용적인 용도보다는 의식용으로 사용된 것으로 여겨진다.

방패의 크기와 무게는 다양했다. 속도와 기동성을 중시하는 경무장 병사들은 작고 가벼운 방패(펠테)를 선호한 반면, 중무장 병사들은 몸 전체를 보호할 수 있는 크고 튼튼한 방패를 사용했다. 많은 방패에는 끈(구이게, guige)이 달려 있어 사용하지 않을 때는 등에 메거나 말에 매달았다.

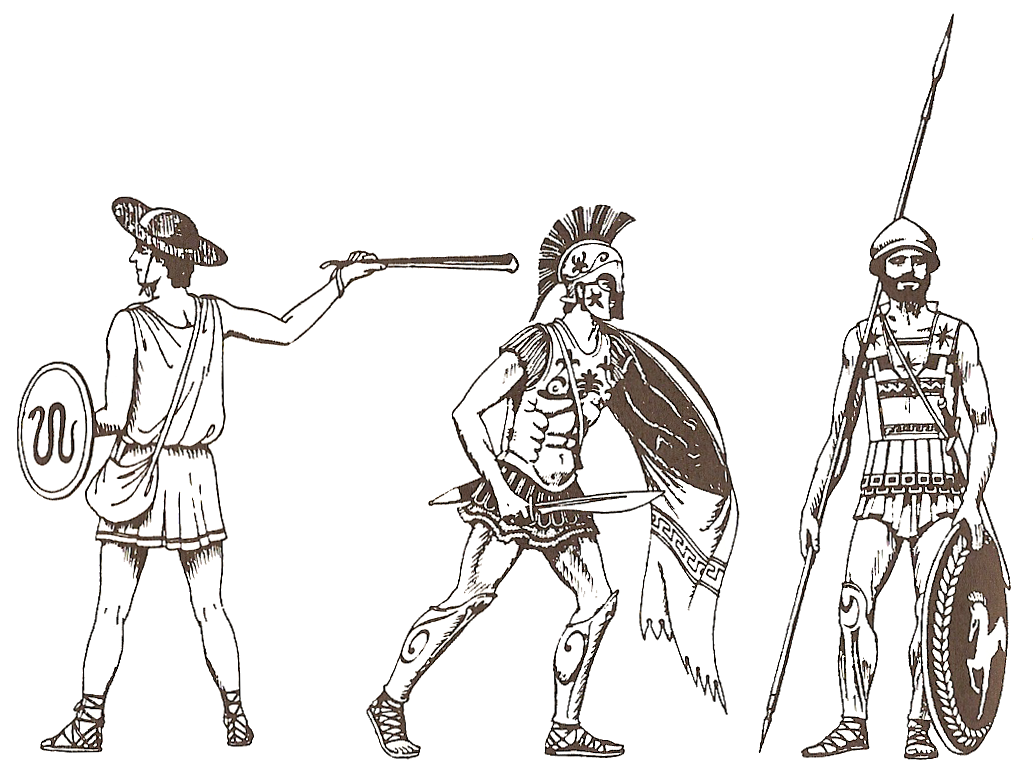

기원전 14세기-13세기경 이집트 파라오 람세스 2세를 위해 싸운 쉐르덴 용병은 크거나 작은 둥근 방패를 사용했다. 미케네 그리스인들은 주로 위커 프레임에 가죽을 덧대 만든 '8자형 방패'와 직사각형 '탑 방패' 두 종류를 사용했다. 이 방패들은 머리부터 발끝까지 가릴 수 있어 근접전에서 전사의 몸 대부분을 효과적으로 보호했다. 고대 그리스의 중장보병인 호플리테스는 아스피스(또는 호플론)라 불리는 청동으로 강화된 둥글고 오목한 나무 방패를 사용했다. 이 방패는 오랫동안 사용되었고 가장 유명하며 영향력 있는 고대 그리스 방패였다. 특히 스파르타인들은 아스피스를 이용하여 파랑크스라는 밀집 방진을 형성했는데, 이 진형에서 방패는 자신뿐만 아니라 왼쪽 동료 병사까지 보호하는 역할을 했다.[4][5] 이러한 헬레니즘 문화권의 방패와 밀집 대형은 페르시아 제국과의 전투에서 수적 열세를 극복하는 데 기여했다.

로마의 중무장 군단병들은 스쿠툼이라는 큰 방패를 사용했다. 스쿠툼은 원래 타원형이었으나 점차 위아래가 잘린 직사각형 형태로 변형되어 로마 제국 초기에 널리 사용되었다. 스쿠툼은 뛰어난 방어력을 제공했지만 무거워서 빠른 움직임에는 제약이 있었다. 로마 군단병들은 스쿠툼을 이용해 테스투도 대형(귀갑진)이라는 거북이 등껍질 같은 진형을 만들어 화살과 같은 투사체 공격을 효과적으로 막았다. 많은 고대 방패는 안쪽으로 오목한 형태를 띠었는데, 이는 창을 사용할 때 편리하게 하고 병사들이 밀집하여 방패의 벽을 형성하는 전술을 용이하게 했다.

기원전 350년경부터 서기 500년경 사이 게르만족이 사용했던 나무 방패의 유물은 덴마크의 습지대에서 발견된 무기 봉헌물들을 통해 확인된다.

고대 중국에서도 실전용 방패 외에 추나(追儺)와 같은 의식에 사용되는 방패가 있었다. 『주례』(周禮)에는 방상씨(方相氏)라는 주술사가 가면을 쓰고 창과 방패를 들고 악귀를 쫓았다는 기록이 있다. 전국시대에는 철제 방패도 사용되었는데, 『한비자』(韓非子)에 언급된 "중순(重盾)"이 이를 가리키는 것으로 추정된다.[11] 기원전 5세기 유적에서 출토된 방패에서는 이미 고도의 칠(漆) 장식이 확인되고[10], 기원전 4세기 유물 중에는 곡면 형태나 천을 덧댄 복합 소재 방패도 발견되었다.

고대 일본의 경우, 『위지왜인전』(魏志倭人伝)에 야요이 시대 왜인(倭人)들이 나무 방패(한자 '楯'은 목제를 의미)를 사용했다는 기록이 있다. ""(병사용모순)이라는 구절이 그것이다(삼국지 위서 동이전 왜인조). 실제 유물로는 시가현 모리야마시의 시모노고 유적(기원후 1세기 전후)에서 길이 105cm의 직사각형 나무 방패가 출토되었는데, 4장의 스기 판재와 2개의 사카키 보강재로 만들어졌으며 뒷면에는 손잡이가 있었다. 나가사키현 이키섬의 하라노츠지 유적에서는 붉은색 칠을 한 나무 방패가, 돗토리현 돗토리시의 아오야가미데라지 유적에서는 녹색 칠을 한 방패[13]가 발견되어 채색 장식이 있었음을 보여준다. 나라현 타지하라정의 시미즈카제 유적 토기 그림에는 왼손에 방패, 오른손에 과(戈)를 든 전사가 그려져 있어[14], 방패가 다른 무기와 함께 사용되었음을 보여준다.

고훈 시대(古墳時代)인 5세기 무렵에는 철제 방패[19]가 등장했고, 이후 가죽이나 돌로 만든 방패(실용품이 아닌 하니와(埴輪) 형태, 후쿠오카현 등지에서 발견[20])도 나타났다. 이 시기에는 고분 주변에 방패를 든 사람 모양의 하니와가 많이 세워졌으며, 이는 고분을 악령으로부터 지키려는 주술적 의미로 해석된다. 오사카부 하치오시 미원 유적의 가형 하니와 벽면에도 방패 그림이 새겨져 있어[21], 건물을 악령의 침입으로부터 보호하는 역할을 했을 것으로 추정된다.[22] 『일본서기』(日本書紀)나 『속일본기』(續日本紀) 기록에 따르면, 지토 천황 즉위식이나 다이조사이(大嘗祭) 같은 국가 의례에서 모노베 씨족 등이 큰 방패를 세우는 의식이 행해졌다. 이는 고대 일본에서 방패가 실용적인 무기일 뿐 아니라, 무덤, 건물, 궁궐 문 등을 악령으로부터 지키는 신성한 물건으로 여겨졌음을 보여준다. 이러한 방패 신앙은 불교가 보급되면서 점차 사라진 것으로 추정된다. 5세기 나라현 시조 고분 출토 목제 방패나 방패형 하니와 형태로 볼 때, 당시 방패 길이는 약 130cm 전후였으며, 얼굴은 드러나는 크기였던 것으로 추정된다.

그 외에 "하야토(隼人)의 방패"라 불리는 특수한 방패도 있었다. 헤이조궁 유적에서도 출토된 이 방패는 길이가 150cm에 달하며, 『연희식』(延喜式) 기록에 따르면 말총 장식과 붉고 흰 토묵(土墨)으로 갈고리 문양을 그린 형태[25]로 외국 사신 접견 시 사용되었다고 한다. 고훈 시대 방패에는 삼각형(三角形)을 기본 단위로 하는 톱니(鋸歯) 무늬(기자기자 무늬)가 많이 보이는데, 이는 악령을 위협하는 주술적 의미를 지닌 것으로 해석되기도 한다.

『만엽집』(万葉集)에는 방패와 관련된 노래가 실려 있는데, 활 쏘는 소리가 나면 무관이 방패를 세운다는 내용으로 당시 무사의 모습을 엿볼 수 있다. "대부지 도모노오토와 나리니 모노베노 다이진 타테타테요오모"(만엽집 1권 76 화동 원년 무신 원명 천황)

8세기 이후 일본에서는 보병이 긴 자루의 창을 양손으로 사용하게 되고, 기병 역시 사료상 한 손 방패를 거의 사용하지 않게 된 것으로 보인다.[26]

2. 1. 1. 고대 한국

고구려 안악 3호분(4세기 후반)의 행렬도 벽화에는 보병이 방패를 들고 있는 모습이 그려져 있지만, 중장기병에게는 방패가 보이지 않는다. 이후 5세기경의 유물로 추정되는 가야 김해 출토 기마인물형토기에는 말과 사람 모두 갑옷을 착용한 위에 방패와 창을 들고 있는 모습이 표현되어 있으며[12], 말에 부착하는 방패인 마전(馬盾)도 확인된다. 이 마전과 창의 조합이 북방 유목민족으로부터 전래된 것인지는 명확하지 않다.2. 2. 중세

유럽의 초기 중세 시대(Middle Ages)에는 주로 원형 방패가 사용되었다. 이 방패는 피나무, 전나무, 오리나무 또는 미루나무처럼 가볍고 잘 쪼개지지 않는 나무로 만들어졌으며, 보통 한쪽 또는 양쪽에 가죽을 덧대고 금속 테두리를 두르기도 했다. 중앙에는 금속으로 만든 방패 보스(shield boss)가 있어, 날아오는 공격을 이 보스로 받아 막는 방식의 전투에 적합했다.[6]10세기경 노르만인들은 카이트 실드를 도입했다. 이 방패는 윗부분이 둥글고 아랫부분이 뾰족하게 모이는 모양으로, 방패 무게를 크게 늘리지 않으면서 사용자의 다리를 보호할 수 있었다. 카이트 실드는 주로 에나르메(enarmes)라 불리는 가죽 끈을 이용해 팔에 단단히 고정했으며, 말 위에서나 땅에서나 사용하기 편리했다. 보병과 기병 모두 사용했으며, 12세기 말에는 점차 원형 방패를 대체하게 되었다.

최전선에서 싸우는 병사들은 타워 실드를 사용하기도 했다. 중세의 창은 고대보다 짧아졌기 때문에 더 확실한 방어가 필요했고, 이에 따라 사람 키만 한 크기의 타워 실드가 등장했다. 가장 작은 타워 실드도 사람 몸의 3분의 2 정도는 가릴 수 있었다.

갑옷이 발전하면서 기사(knight)들은 더 작고 다루기 쉬운 방패를 선호하게 되었다. 히터 실드는 카이트 실드에서 발전한 형태로, 여러 겹의 나무를 쌓아 만들었으며[6] 단면이 부드러운 곡선을 이루었다. 이 방패는 오늘날에도 익숙한 문장 방패(heraldic shield) 모양의 기원이 되었다. 이후 마상 시합 등에서 랜스(lance)를 안정적으로 거치하기 위해 방패 윗부분 한쪽 모서리를 오목하게 파낸 부쉐(bouche) 같은 특수한 형태도 개발되었다.

석궁(crossbow)병들은 재장전하는 동안 자신을 보호하기 위해 땅에 세워두고 사용하는 파비즈(pavise)라는 자립형 방패를 사용했다.

한편, 일부 갑옷을 입은 보병 기사(말에서 내린 기사)들은 기동성과 양손 무기 사용을 위해 방패를 아예 포기하기도 했다. 다른 기사들이나 일반 병사들은 버클러(buckler)를 사용했는데, 이는 "검객(swashbuckler)"이라는 용어를 탄생시키기도 했다.[7] 버클러는 지름이 보통 20cm에서 40cm 정도 되는 작은 원형 방패였다. 작고 가벼워 허리에 차고 다닐 수 있었으며, 금속으로 만들어진 몇 안 되는 방패 중 하나였다. 버클러는 날아오는 발사체를 막기에는 거의 쓸모가 없었지만, 근접전에서는 방어뿐 아니라 상대를 가격하는 공격용으로도 사용되었다. 상대가 투구를 썼더라도 버클러로 얼굴을 쳐서 기절시키거나 코를 부러뜨릴 수 있었기에 "펀칭 실드"라는 별명도 있었다. 버클러는 16세기까지 널리 사용되었다.

15세기에는 독일식 방패 또는 고딕 방패라고 불리는 새로운 형태의 방패가 등장했다. 이 방패는 어깨부터 무릎까지, 그리고 몸의 좌우를 모두 보호할 수 있었다. 위아래가 좁아지는 형태여서 타워 실드보다 훨씬 휴대하기 편했고, 착용자는 무기를 제대로 사용하면서도 방패의 보호를 받을 수 있었다.

이탈리아에서는 타르가(targa), 파르마(parma)],

2. 3. 근대

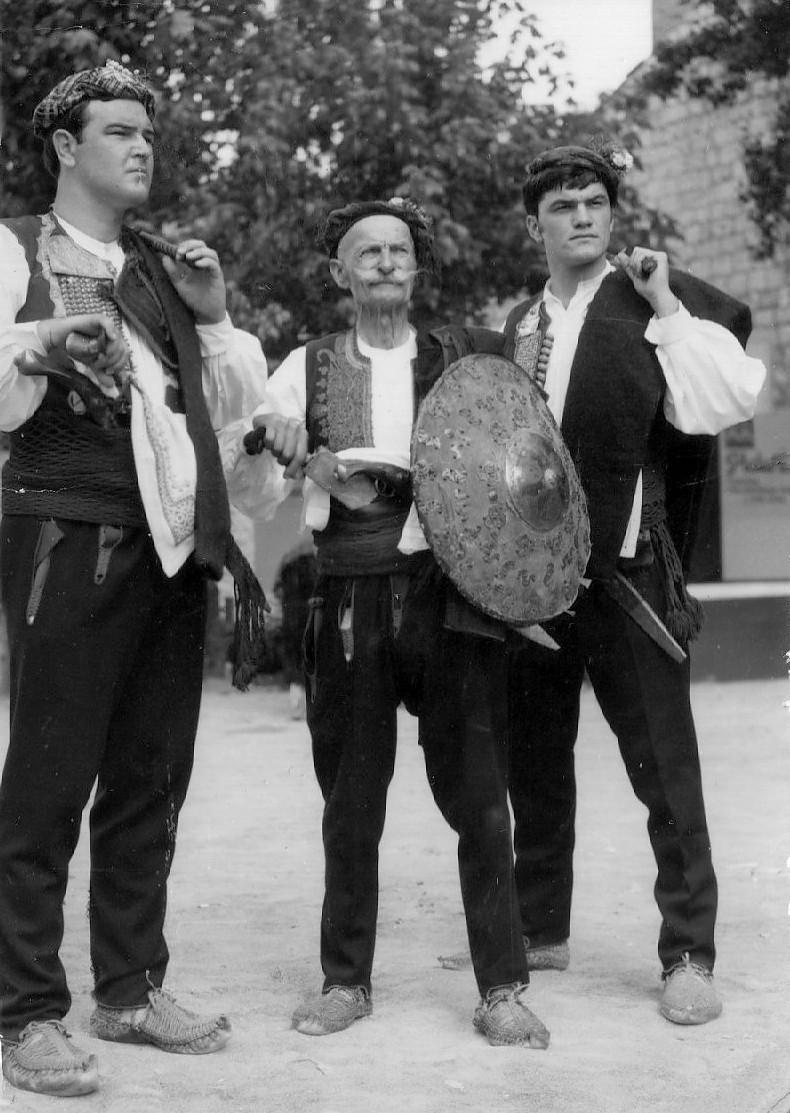

화약이 발명된 이후에도 방패는 계속 사용되었다. 화약 무기가 전장에서 방패의 효용성을 점차 떨어뜨렸지만, 특정 상황에서는 여전히 유용하게 쓰였다.18세기 스코틀랜드 씨족은 당시의 화기에 대해 부분적으로 효과적인 작고 둥근 타지를 사용했다. 하지만 이 방패는 화기 방어보다는 주로 근접 전투에서 영국 보병의 총검이나 기병의 검을 막는 데 더 많이 활용되었을 것으로 보인다.

19세기에는 화약 무기의 접근성이 낮은 비산업 문화권에서 주로 전쟁 방패를 사용했다. 대표적으로 줄루 왕국의 전사들은 나무 등뼈로 지탱되는 단일 소가죽으로 만든 크고 가벼운 방패인 이쉴랑구를 휴대했다.[8] 이쉴랑구는 짧은 창인 이클와나 곤봉과 함께 사용되었다. 이 외에도 카메룬의 글라그와나 콩고 공화국의 응구바 등 다양한 형태의 아프리카 방패들이 존재했다.

2. 4. 현대

현대에는 화기의 발달로 인해 정규 전쟁에서 손 방패가 사용되는 경우는 거의 없어졌지만, 폭동 진압이나 시가전 등 특수한 상황에서는 여전히 전 세계의 경찰과 군대에서 중요한 장비로 사용되고 있다.[31] 현대의 방패는 크게 진압 방패와 방탄 방패로 나눌 수 있다.진압 방패 (라이엇 실드, Riot Shield)는 주로 폭동 진압 상황에서 사용된다. 돌멩이나 병, 벽돌과 같은 투척물이나 주먹, 곤봉 등의 공격으로부터 사용자를 보호하는 것이 주 목적이다.[9] 재질은 가볍고 튼튼한 듀랄루민이나 금속, 또는 투명하여 시야 확보가 용이한 폴리카보네이트(렉산, 마크롤론)나 마일러(boPET) 같은 합성 섬유가 주로 사용된다.[9][31] 금속 재질의 경우 시야 확보를 위해 강화 유리로 된 작은 창(눈구멍)이 있기도 하다.[9] 진압 방패는 시위대를 막기 위해 방패 벽을 형성하거나, 날아오는 파편, 몰로토프 칵테일 등을 막는 데 효과적이다.[9] 일반적으로 본격적인 방탄 성능은 거의 없다.[31] 동남아시아 일부 국가에서는 시위 참가자의 부상을 최소화하기 위해 등나무로 만든 방패를 사용하기도 한다.

방탄 방패 (전술 방패, Ballistic Shield)는 총탄을 막기 위해 설계된 방패이다. 주로 케블라와 같은 고급 합성 섬유나 세라믹, 금속 등으로 제작된다.[9][31] SWAT와 같은 경찰 특수 기동대나 군대의 특수부대가 인질 구출, 위험 건물 진입, 대테러 작전, 시가전 등 총격 위험이 높은 상황에서 사용한다.[9] 방탄 방패는 방어 능력에 따라 등급이 나뉜다.[9]

방탄 방패에는 방탄 유리로 된 관찰창이나, 방패 뒤에서 권총 등을 사격할 수 있는 사격구멍(Gun port)이 있는 경우가 많다.[9] 일부 모델에는 조명이 장착되기도 한다. 방어력을 중시하기 때문에 진압 방패보다 무겁고 다루기 어려울 수 있다.[31] 법 집행 기관에서 사용하는 방패에는 사용자가 경찰관임을 나타내는 "POLICE" 등의 표식이 붙어 있기도 하다.[9]

이 외에도 차량이나 진지에 설치되는 기관총 등에는 사수 보호를 위해 강철제 방패가 부착되기도 한다. 지상 방어용으로는 방패보다 모래주머니가 더 저렴하고 효과적으로 사용되기도 한다.[31]

한편, 현대 일본의 신사에서는 의식용으로 "신보방패(神宝盾)"나 "의식용 방패(儀式用盾)"를 사용하기도 하는데, 이는 실제 방어 목적과는 거리가 멀다.[31]

3. 재료 및 형태

최초의 방패는 근접 무기나 화살 같은 발사체로부터 몸을 보호하기 위해 만들어졌다. 방패는 특정 시대나 지역에 국한되지 않고 전 세계적으로 사용되었다. 방패의 기원은 신석기 시대 후기로 추정되지만, 현재까지 발견된 가장 오래된 방패는 청동기 시대의 것이다.[3]

방패의 재료는 매우 다양했다. 금속으로 만들기도 했지만 무거워지는 단점이 있어, 주로 목재나 동물 가죽으로 만든 것이 일반적이었다. 고리버들(위커)이나 거북 등껍질 같은 특이한 재료도 사용되었다. 현재 남아있는 많은 금속 방패들, 예를 들어 청동기 시대의 예솔름식 방패나 철기 시대의 배터시 방패 등은 실제 전투용보다는 의식용이었을 가능성이 높다고 여겨진다.

방패의 크기와 무게는 사용자의 전투 방식에 따라 달랐다. 속도와 기동성을 중시하는 경무장 병사들은 작고 얇은 방패(펠테)를 선호했다. 반면, 강력한 방어력을 필요로 하는 중무장 병사들은 몸의 대부분을 가릴 수 있는 크고 무거운 방패를 사용했다. 많은 방패에는 방패 끈('가이지' 또는 '구이게')이 달려 있어, 사용하지 않을 때는 등에 메거나 말에 매달 수 있었다.

시대와 지역에 따라 다양한 형태의 방패가 사용되었다.

- 고대:

- 미케네 그리스인들은 위커 프레임에 가죽을 덧댄 '8자형 방패'와 직사각형 '탑 방패'를 사용했다. 이 방패들은 머리부터 발끝까지 보호할 수 있었다.

- 고대 그리스의 중장보병인 호플리테스는 아스피스라고 불리는, 청동으로 강화된 둥글고 그릇 모양의 나무 방패를 사용했다. 이들은 아스피스를 이용해 밀집 대형인 파랑크스를 형성하여 자신뿐 아니라 옆의 동료까지 보호했다.[4][5]

- 로마 군단병들은 스쿠툼이라는 크고 사각형의 방패를 사용했다. 스쿠툼은 원래 타원형이었으나 점차 사각형으로 변형되었다. 로마군은 스쿠툼을 이용해 테스투도 대형(귀갑진형)을 만들어 화살 공격을 효과적으로 막아냈다. 많은 고대 방패 디자인에는 창 자루를 수용하고 방패벽 형성을 용이하게 하기 위한 오목한 부분이 있었다.

- 게르만족은 나무로 만든 방패를 사용했으며, 이는 덴마크 늪지대 유물에서 확인된다.

- 중세:

- 초기 중세 유럽에서는 원형 방패가 일반적이었다. 이 방패는 가볍고 내구성이 좋은 나무(피나무, 전나무, 오리나무 등)로 만들고 가죽을 덧씌웠으며, 중앙에는 금속으로 된 방패 보스를 달아 타격을 효과적으로 막았다. 바이킹들은 때때로 가장자리를 보강하지 않은 부드러운 목재 방패를 사용했는데, 이는 상대의 검을 방패에 박히게 하여 움직임을 봉쇄하려는 목적이 있었다.

- 10세기경 노르만인들은 카이트 실드를 도입했다. 위는 둥글고 아래는 뾰족한 형태로, 기병과 보병 모두 사용했으며 사용자의 다리까지 보호할 수 있었다. 팔에 고정하는 가죽 끈(에나르메)이 특징이다.

- 갑옷이 발달하면서 기사들의 방패는 점차 작아져 히터 실드 형태로 발전했다. 이는 오늘날 문장 방패의 기원이 되었다.

- 마상 시합에서는 랜스를 거치하기 위한 홈(부쉐)이 파인 방패가 사용되었다.

- 석궁병들은 재장전 시간 동안 자신을 보호하기 위해 땅에 세워두는 파비스 방패를 사용했다.

- 최전선 병사들은 사람 키만 한 타워 실드를 사용하기도 했다.

- 일부 갑옷을 입은 보병 기사들은 기동성과 양손 무기 사용을 위해 방패를 포기하거나, 벅컬러라는 작은 원형 방패를 사용했다. 벅컬러는 지름이 20cm~40cm 정도였고, 주로 금속으로 만들어졌다. 가벼워서 허리에 차고 다녔으며, 근접전에서 방어뿐 아니라 상대를 가격하는 공격용으로도 사용되었다. '펀칭 실드'라는 별명처럼, 투구를 쓴 상대의 얼굴을 가격하여 기절시키거나 코를 부러뜨릴 수 있었다. 벅컬러는 16세기까지 사용되었다.

- 15세기에는 독일식 또는 고딕 방패가 등장했다. 어깨부터 무릎까지 넓은 범위를 보호하면서도 운반이 용이하도록 위아래가 좁아지는 형태였다.

- 이탈리아에서는 타르게, 파르마, 그리고 로텔라 등의 방패가 일반인, 검투사, 기사들에 의해 사용되었다.

- 근대 이후:

- 화약 무기가 등장한 이후에도 방패는 계속 사용되었다. 18세기에 스코틀랜드 씨족들은 타지라는 작고 둥근 강철 방패를 사용했는데, 이는 당시 화기의 위력을 어느 정도 막아낼 수 있었고, 총검이나 기병의 검에 대항하는 근접전에서도 유용했을 것으로 보인다.

- 19세기, 총기 접근성이 낮은 비산업 문화권에서는 여전히 전쟁 방패를 사용했다. 줄루 전사들은 나무 등뼈로 지탱되는 단일 소가죽으로 만든 이쉴랑구라고 불리는 크고 가벼운 방패를 휴대했다. 이것은 짧은 창(이클와) 및/또는 곤봉과 함께 사용되었다. 다른 아프리카 방패로는 카메룬의 글라그와 또는 콩고 공화국의 응구바가 있다.

- 현대:

- 현대에는 주로 경찰들이 방패를 사용한다. 현대 방패는 크게 두 종류로 나뉜다.

- 진압용 방패: 돌멩이나 병 같은 투척물을 막기 위해 금속이나 폴리카보네이트, 주랄민 같은 합성 섬유로 만든다. 투명한 재질로 만들어 시야를 확보하거나, 금속 방패의 경우 강화 유리로 된 관측창을 내기도 한다.

- 방탄 방패: 총탄을 막기 위해 케블라와 같은 고급 합성 섬유로 만든다. 주로 SWAT 같은 특수 기동대가 총격전이나 실내 진입 시 사용한다.

방패의 구조는 손잡이 방식에 따라 구분되기도 한다.

- 센터 그립 방식: 방패 중앙 뒷면에 손잡이가 있는 가장 기본적인 형태로, 팔의 움직임이 자유로워 다양한 상황에 대처하기 용이하다. 돔 형태로 만들거나 중앙에 금속 반구인 방패 보스를 달아 손잡이 공간을 확보하고 방어력을 높였다. 표준적인 원형 방패는 이 방식을 사용했으며, 다용도성이 뛰어나 기마전이나 선상에서도 자주 사용되었다. 초보자에게도 적합하다.

- 스트랩 방식: 팔을 끼우는 벨트(스트랩)가 있어 팔 전체로 방패를 지탱한다. 센터 그립 방식보다 강한 충격에 잘 견디지만, 세밀한 조작은 어렵다. 행군 시에는 등에 메고 다녔다. 카이트 실드나 히터 실드 등이 이 방식을 사용했다.

4. 전술

250px 특수부대 팀. 가장 앞쪽 대원이 선봉이다. 방패를 든 채, 틈새로 권총을 내밀고, 시야 확보용 창을 통해 앞을 확인하고 있다.]]

방패는 기본적으로 상대의 근접 무기 공격이나 발사체(화살, 투석 등)를 막기 위해 사용되었다. 방패의 크기와 무게는 매우 다양했는데, 속도와 기습을 중시하는 경장병들은 작고 가벼운 방패(펠타)를 선호했고, 방어력을 중시하는 중장병들은 몸 대부분을 가릴 수 있는 크고 튼튼한 방패를 사용했다.

고대 그리스의 호플리테스는 아스피스라는 둥글고 그릇 모양의 나무 방패를 사용하여 팔랑크스 진형을 형성했다.[4] 이 진형에서 병사들은 자신의 방패로 왼쪽 병사의 오른쪽 몸통까지 보호하며 방어벽을 만들었다.[5] 마케도니아의 팔랑크스는 긴 창과 방패를 겹쳐 만든 밀집 대형으로 유명했는데, 이들에게는 개인 갑옷보다 동료를 보호하는 방패를 잃는 것이 더 큰 불명예로 여겨졌다. "방패에 실려 개선한다"는 말은 명예로운 죽음을 맞이한 전사가 동료들의 방패에 실려 돌아오는 것을 의미했다.

중무장한 로마 군단병들은 스쿠툼이라는 큰 방패를 사용했다. 스쿠툼은 원래 타원형이었으나 점차 제정 초기 군단에서 흔히 볼 수 있는 곡선형 직사각형 모양으로 변했다. 로마 군단병들은 스쿠툼을 이용해 테스투도 대형(귀갑 진형)을 만들어 화살과 같은 발사체 공격을 효과적으로 막아냈다. 이 진형은 마치 느리게 움직이는 장갑차와 같았지만, 기동성은 떨어지는 단점이 있었다. 고대의 많은 방패들처럼 스쿠툼 안쪽에도 홈이 파여 있었는데, 이는 병사들이 밀집하여 방패의 벽을 형성하고 창으로 공격하는 전술에 유리하도록 만들어진 구조였다.

중세 유럽에서는 다양한 방패가 사용되었다. 땅에 세울 수 있는 파비스 방패는 석궁병들이 재장전하는 동안 자신을 보호하기 위해 사용했다. 기사들은 말 위에서나 땅에서 다리를 보호하기 용이한 카이트 실드(연 모양 방패)를 사용했다. 최전선에서는 사람 키만 한 타워 실드가 사용되어 고대보다 짧아진 창에 대한 방어력을 높였다. 개인 무장과 갑옷이 발전하면서 기사들은 점차 히터 실드와 같이 더 작은 방패를 사용하게 되었고, 이는 훗날 문장학에서 흔히 볼 수 있는 해럴드 방패 형태로 발전했다. 마상 시합에서는 랜스를 올려놓을 수 있도록 홈이 파인 부쉐라는 방패가 사용되기도 했다.

말에서 내린 보병 기사들은 버클러라는 작고 둥근 금속 방패를 사용하거나, 아예 방패를 포기하고 양손 무기를 사용하여 공격력과 기동성을 높이기도 했다. 버클러는 지름 20cm에서 40cm 정도로 매우 작고 가벼워 허리에 차고 다닐 수 있었다. 주로 근접전에서 상대의 공격을 막기보다는 직접 가격하여 제압하는 용도로 사용되었으며, "펀칭 실드"라는 별명으로 불렸다. 15세기에 독일식 방패 또는 고딕 방패가 등장하여 어깨부터 무릎까지 넓은 범위를 보호하면서도 운반이 용이해졌다.

방패는 단순히 방어 도구에 그치지 않고 다양한 전술적 이점을 제공했다.

- 방어: 적의 활, 투석 등 원거리 공격을 막는다. 단, 공격의 위력이나 방패의 강도에 따라 효과는 달라질 수 있다. 창이나 화살이 박힌 방패는 무거워지고 움직임이 불편해져 버려지기도 했다. 고대 로마의 투창 필룸처럼 상대 방패를 무력화시키는 무기도 존재한다.

- 공격 및 제압: 단단함과 무게를 이용해 방패 면이나 모서리로 적을 가격하거나 밀치고, 돌격 시 충격을 주거나, 적의 공격을 흘리고 시야를 가리는 등 다용도로 활용되었다.[34]

- 심리적 효과: 방패는 사용자에게 보호받고 있다는 안정감을 주어 사기를 높이는 반면, 상대에게는 잘 조직된 군대의 위압감을 주어 사기를 떨어뜨릴 수 있다.

- 피아 식별: 크고 눈에 잘 띄는 방패는 멀리서도 소속 부대를 명확히 구분하게 하여 아군끼리의 오인 공격을 막는 데 도움을 주었다.

하지만 방패 사용에는 단점도 따랐다.

- 무기 사용 제한: 한쪽 팔로 방패를 들어야 하므로, 무거운 양손 무기나 반동이 큰 총기 사용이 어렵다. (어깨에 메는 방식 등으로 일부 보완 가능)

- 사각지대 발생: 특히 대형 방패는 시야를 가려 사각지대를 만들 수 있다. 현대에는 이를 보완하기 위해 투명하거나 사용자 쪽에서만 보이는 매직 미러 방식의 방패가 개발되기도 한다.

현대에도 방패는 경찰이나 군대의 특수부대 등에서 여전히 중요한 장비로 사용된다.

- 방탄 방패: 주로 돌격대 선봉이 사용하며, 총탄을 막기 위한 목적으로 제작된다. 방탄유리로 된 시야 확보용 창이나 조명, 권총 발사구가 달린 형태도 있다. 재질과 형태에 따라 방탄 성능은 다양하다.

- 진압용 방패: 주로 경찰이 폭동 진압 시 사용하며, 듀랄루민이나 폴리카보네이트 소재로 만들어져 투척물로부터 몸을 보호하는 데 중점을 둔다. 일반적으로 방탄 기능은 없다.

- 등나무 방패: 동남아시아 일부 국가의 폭동 진압 부대에서 시위 참가자의 부상을 최소화하기 위해 사용하기도 한다.

방패는 역사적으로 팔랑크스, 실트론, 방진, 테스투도 대형 등 다양한 밀집 대형 전술의 핵심 요소였다. 공격을 상징하는 칼과 달리 방패는 방어와 보호의 상징으로 여겨진다.

5. 문화적 상징

공격을 상징하는 칼과 달리, 방패는 방어의 상징으로 주로 사용된다. 고대 마케도니아의 팔랑크스는 긴 창과 방패를 겹쳐 대열을 이루는 밀집 부대였다. 이 대형에서 병사는 자신의 방패로 자신뿐만 아니라 옆 전우의 오른쪽 몸통까지 보호해야 했으며, 이를 통해 부대 전체의 방어선을 빈틈없이 유지했다. 이 때문에 부대 전체의 방어를 책임지는 방패를 잃는 것은 개인을 보호하는 갑옷을 잃는 것보다 훨씬 더 큰 불명예로 여겨졌다. 또한, “방패에 실려 개선하는 것”이라는 표현은 명예로운 전사를 치른 병사가 동료들의 방패 위에 실려 돌아온 데서 유래했다.

중세 유럽에서 방패는 기사도의 중요한 상징이었다. 방패의 형태와 그 위에 그려진 문장은 엄격하게 규정되어, 문장만 보고도 해당 기사의 가문과 신원을 알 수 있을 정도였다. 이러한 방패 문장에서 서유럽의 문장학이 발전했으며, 나아가 근현대 여러 나라의 국기나 국장 디자인에도 영향을 미쳤다. 기사에게는 보통 방패를 들어주는 종자가 따라다녔다. 중세 말기에는 체인메일보다 방어력이 높은 플레이트 아머가 등장하면서 전신을 가릴 필요성이 줄어 방패의 크기가 작아지기도 했다. 그러나 방패는 여전히 실전에서 중요한 역할을 했다. 갑옷은 망치나 메이스 같은 타격 무기에 상대적으로 취약했고, 공성전에서는 투석기 공격이나 끓는 기름, 화살 등을 막아내는 데 방패가 필수적이었다. 근접전에서도 상대의 검이나 창 공격을 막고 반격하는 데 유용하게 사용되었다.

신화 속에서도 유명한 방패들이 등장한다.

- 아이기스: 그리스 신화에 등장하는 아테나 여신의 방패이다.

- 아킬레우스의 방패: 그리스 신화의 트로이 전쟁 중 대장장이 신 헤파이스토스가 영웅 아킬레우스에게 만들어 준 방패이다.

- 스벨린: 북유럽 신화에 이름과 짧은 이야기만 전해지는 방패이다.

- 흰 방패: 일본의 고대 기록인 『일본서기』에는 오쿠니누시 신이 180겹의 흰 방패를 만들었다는 이야기가 나온다. 붉은 방패, 검은 방패 등 다른 방패들도 언급되지만 정확한 재질은 알려지지 않았다.[33]

방패는 우호와 방어의 상징으로 선물되기도 했다. 원래 유럽의 영주들이 서로에게 선물로 주던 것에서 유래했는데, 이는 우호의 표시인 동시에 자신의 영지가 튼튼하게 방어되고 있음을 과시하는 의미도 담고 있었다. 시간이 흐르면서 방어력 과시의 의미는 약해지고, 공적이나 우정을 기념하는 표창패나 우승패의 형태로 남아 전 세계적으로 퍼졌다. 예를 들어, 축구의 세리에 A 우승팀은 방패 모양의 스쿠데토를 유니폼에 부착하며, 일본 중앙경마의 천황상 우승 마주에게는 기념패가 수여된다. 이 외에도 일본의 숙련기술자 표창, 일본 적십자사 은색 유공장, 일본 수난구조회 유공패 및 명예총재패, 국민영예상 등 다양한 상훈에서 패(楯) 형태의 기념물이 수여된다.

방패는 여러 관용구나 용어에서도 찾아볼 수 있다.

- 인간 방패: 시설이나 특정 장소에 인질을 배치하여 공격을 막으려는 비인도적인 전술을 의미한다. 때로는 반전 운동가 등이 자발적으로 참여하기도 하며, 경호원 등이 자신의 몸으로 공격을 막는 행위를 비유적으로 나타낼 때도 사용된다.

- 모순: 어떤 창이든 막아내는 방패와 어떤 방패든 뚫는 창을 팔던 상인의 이야기에서 유래한 고사성어로, 말이나 행동의 앞뒤가 맞지 않는 상황을 가리킨다.

- 사막의 방패 작전: 걸프 전쟁 당시 다국적군의 방어 작전명이었다.

- 추의 방패(醜の御盾): 제2차 세계 대전 이전 일본에서 무사들이 천황의 수호자임을 자처하며 자신을 겸손하게 낮추어 부르던 말이다.

- 방패의 한 면: 사물을 한쪽 측면에서만 보고 편협하게 판단하는 태도를 의미한다.

기관의 상징물로도 사용된다. 일부 미국 경찰 조직, 특히 시 경찰에서는 '시민의 수호자'라는 의미를 담아 방패 모양의 배지를 사용한다(보안관은 별 모양 배지를 사용하는 경우가 많다). 구 소련의 국가보안위원회(KGB)와 이를 계승한 러시아 연방보안국(FSB) 역시 검과 방패를 조합한 문장을 사용하고 있다.

공상 과학 작품에서는 포스 필드와 같은 미래적인 방패가 자주 등장한다. 프랭크 허버트의 듄에서는 개인용 방어막으로, 스타 트렉 시리즈에서는 우주 함선을 보호하는 방어막으로 묘사된다. (방패 (공상 과학) 문서 참조)

6. 종류

방패는 적의 근접 무기나 발사체 공격을 막기 위해 고안된 기본적인 방어 장비로, 시대와 지역을 막론하고 전 세계적으로 사용되었다. 초기 방패는 주로 목재나 동물 가죽으로 만들어졌으며, 때로는 고리버들이나 거북 등껍질 같은 특수한 재료가 사용되기도 했다. 금속으로 만든 방패도 있었으나 무게 때문에 실전용보다는 의식용으로 쓰이는 경우가 많았다.[3]

방패의 형태와 크기, 재질은 사용자의 목적과 전술에 따라 매우 다양했다. 속도를 중시하는 경무장 병사는 작고 가벼운 방패를, 방어력을 중시하는 중무장 병사는 크고 튼튼한 방패를 선호했다. 많은 방패에는 '가이지' 또는 '구이게'라 불리는 끈이 달려 있어 사용하지 않을 때 등에 메거나 말에 매달 수 있었다.

방패는 다양한 기준에 따라 분류될 수 있다.

'''형태에 따른 분류'''

'''크기에 따른 분류'''

'''사용 방식에 따른 분류'''

- 휴대 방패: 병사가 직접 손에 들고 사용하는 가장 일반적인 형태의 방패.

- 배치 방패: 땅에 세워두고 사용하는 대형 방패. 중세 석궁병이 재장전 시 몸을 보호하기 위해 사용한 파비스가 대표적이다. 일본의 가리개(置盾)도 이 유형에 속한다.

- 이동식 방패: 바퀴 등을 달아 이동이 가능하게 만든 방패. 공성전 등에서 사용된 목만, 대묶음, 수레 방패(車盾) 등이 있다.

이 외에도 전투용 방패와 의례용 방패, 갑옷의 일부로 기능하는 방패(예: 일본의 오오소데), 내부에 무기를 숨기거나 공격용 돌기/날을 부착한 특수 방패 등 다양한 종류가 존재했다.

아래는 다양한 방패 종류의 목록이다.

6. 1. 서양

고대 그리스에서는 호플리테스들이 아스피스라고 불린 청동 강화 나무 방패를 사용했다.[4] 이 둥글고 그릇 모양의 방패는 그리스 파랑크스 진형의 핵심으로, 자신뿐만 아니라 옆 동료까지 보호하는 데 사용되었다.[5] 미케네 시대에는 위커 프레임에 가죽을 덧댄 '8자형' 방패와 직사각형 '탑' 방패가 사용되었으며, 이는 전사의 몸 대부분을 보호했다. 경무장 병사들은 작고 가벼운 펠테를 선호했다. 기원전 14세기-13세기경, 이집트 파라오 람세스 2세를 위해 용병으로 일했던 쉐르덴(사르데냐인 또는 샤르다나인)들은 히타이트족에 대항하여 크거나 작은 둥근 방패를 사용했다.중무장한 로마 군단병들은 스쿠툼이라는 큰 방패를 사용했다. 초기에는 타원형이었으나 점차 상단과 측면이 잘려나간 직사각형 형태로 발전했다. 스쿠툼은 무거웠지만 방어력이 높았고, 로마군은 이를 이용해 테스투도 대형(귀갑진형)을 형성하여 화살 공격을 효과적으로 막았다. 제국 말기에는 방패 뒤에 투창을 장착하기도 했다. 고대 게르만족 역시 나무 방패를 사용했으며, 덴마크 늪지대에서 그 유물이 발견되었다.

중세 초기 바이킹들은 피나무, 전나무, 오리나무, 미루나무 등 가볍고 쪼개지지 않는 나무로 만든 원형 방패를 사용했다. 이 방패는 가죽으로 덮고 금속 테두리와 중앙의 방패 보스로 강화하여, 들어오는 타격을 흘려 막는 데 중점을 두었다.

10세기경 노르만인들은 카이트 실드를 도입했다. 이 방패는 윗부분이 둥글고 아랫부분이 뾰족하여 기마 시 다리 보호에 유리했으며, 에나르메(팔 고정 끈)를 사용했다. 바이유의 태피스트리에 그려진 모습으로 '노르만인의 방패'로도 알려진 카이트 실드는 12세기 말까지 보병과 기병 모두에게 널리 사용되며 원형 방패를 대체했다.

최전선 병사들은 사람 키만 한 타워 실드를 사용하여 전신을 보호하기도 했다. 또한 땅에 세워 사용하는 파비스는 중세 석궁병들이 재장전 시간 동안 자신을 보호하기 위해 사용했다.

갑옷 기술이 발전하면서 기사들은 더 작은 방패를 사용하게 되었는데, 대표적인 것이 히터 실드이다. 이 방패는 여러 겹의 적층 목재로 만들어졌으며,[6] 이후 문장을 표시하는 문장 방패의 형태로 발전하여 오늘날까지 그 모양이 이어지고 있다. 마상 시합에서는 랜스를 거치할 수 있도록 홈(부쉐)이 파인 특수한 방패가 사용되기도 했다. 중세 유럽에서 방패는 기사도의 상징이었으며, 방패의 문장을 통해 기사의 신원을 파악할 수 있었다.

한편, 일부 보병 기사들은 방패 대신 양손 무기를 선택하여 기동성과 공격력을 높였다. 다른 이들은 버클러라는 작고 둥근 금속 방패를 사용했다. 지름 20cm에서 40cm 정도의 버클러는 가벼워 허리에 차고 다닐 수 있었으며, 주로 근접전에서 상대방을 가격하는 용도로 사용되어 '펀칭 실드'라는 별명도 있었다.[7] 버클러는 16세기까지 사용되었다. 13세기의 『발푸르기스의 검술서』에는 버클러와 브로드소드 사용법이 기술되어 있다. 레이피어 시대에도 사용되었으며, 스코틀랜드의 타주(Targe)처럼 중앙에 스파이크를 달거나, 상대 검을 부러뜨리기 위한 소드브레이커 고리가 달린 형태도 있었다.

15세기에는 독일식 또는 고딕 방패가 등장하여 어깨부터 무릎까지 넓은 범위를 보호하면서도 타워 실드보다 운반이 용이했다.

판금 갑옷의 발달과 화약 무기의 등장은 점차 방패의 군사적 중요성을 감소시켰다. 하지만 경무장 병사들은 계속 방패를 사용했으며, 18세기 스코틀랜드 씨족은 타르게(Targe)라는 작고 둥근 방패를 총검이나 기병의 검에 대항하여 사용했다. 이탈리아에서는 타르가, 파르마, 로텔라 등이 일반인, 검투사, 기사들에 의해 사용되었다.

특수한 형태의 방패로는 랜턴 실드와 듀얼링 실드가 있다. 랜턴 실드는 방패, 건틀릿, 팔 보호대가 결합된 형태로, 야간 전투 시 랜턴 불빛으로 적의 시야를 방해하는 용도로 추정된다. 듀얼링 실드는 양 끝에 갈고리나 스파이크가 달린 봉 형태의 방패로, 주로 결투 재판에서 사용되었다.

금속으로 보강된 방패는 가장자리를 두드려 소리를 내 적을 위협하는 용도로도 사용되었다. 이는 현대 폭동 진압 부대가 사용하는 라이엇 실드에서도 유사한 용법을 볼 수 있다.

6. 2. 동양

=== 중국 ===

고대 중국에서는 실전용 방패뿐만 아니라 추나(追儺)와 같은 의식에서도 방패가 사용되었다. 『주례』(周禮)에는 방상씨(方相氏)가 가면을 쓰고 창과 방패를 들고 악귀를 쫓는 주술사였다는 기록이 있다. 이러한 주술적 사용은 전국 시대에는 보이지 않는다. 기원전 5세기 유물에서는 고도의 칠(漆) 장식이 된 방패가 발견되었으며[10], 기원전 4세기 유물 중에는 곡면 형태나 천을 덧댄 복합 소재 방패도 있었다. 철제 방패에 관해서는 『한비자』(韓非子)에 기록된 “중순(重盾)”이 철제 방패를 가리키는 것으로 여겨지며[11], 전국시대에 사용되었다.

중국에서 사용된 주요 방패는 다음과 같다.

- '''단패(団牌)''': 원형 방패를 통칭하며, 만패(蛮牌)라고도 불렸다. 주로 오른손에 칼을 들고 함께 사용했다. 방패 표면에는 태극도, 팔괘(八卦), 호랑이나 도깨비 얼굴 등이 그려지기도 했다.

- '''등패(籐牌)''': 단패의 일종으로, 등나무(라탄) 덩굴을 엮어 만들었다. 가볍고 튼튼했지만, 찌르기 공격이나 화살에는 취약했다.

=== 일본 ===

일본에서 방패가 처음 언급된 것은 『고사기』의 국토 양도 신화에 등장하는 "백팔십 꿰맨 흰 방패"로, 신성한 보물(神宝)로 여겨지는 방패이다.[15] 『위지왜인전』(魏志倭人伝)에는 왜인(倭人)이 나무 방패(한자로 楯)를 사용했다는 기록이 있다.

==== 야요이 시대 ====

야요이 시대 유적에서는 다양한 형태의 나무 방패가 출토되었다.

- 오카야마현 오카야마시 제생회 유적(중기 중엽): 침엽수 판재로 제작되었으며, 중앙부에 사누카이트 돌촉이 박힌 채 발견되었다.

- 시가현 모리야마시 시모노고 유적(중기 후엽): 직사각형 형태로, 4장의 스기 판과 2개의 사카키 보강재로 구성되었고, 뒷면에는 식물 섬유 손잡이가 있었다. 길이는 105cm였다.

- 일지국의 하라노츠지 유적(나가사키현 이키섬): 붉은색으로 칠한 나무 방패가 출토되었다.

- 돗토리현 돗토리시 아오야가미데라지 유적(후기): 녹색으로 칠한 방패가 발견되었다.[13]

- 나라현 타지하라정 시미즈카제 유적(중・후기): 토기에 왼손에 방패, 오른손에 과(戈)를 든 전사가 그려져 있어, 과와 방패가 함께 사용되었음을 보여주는 자료이다.[14]

==== 고훈 시대 ====

나라현의 3~4세기 유적[16]에서는 많은 나무 방패와 방패 모양 하니와(埴輪)가 출토되었다.[17] 일부 방패에는 장식을 위해 구멍을 뚫고 실을 꿰맨 흔적이 있는데, 이는 강도 보강 목적일 수도 있다.[18]

5세기경에는 철제 방패[19]가 등장했으며, 이후 가죽이나 석제(주로 하니와 형태, 후쿠오카현에서 발견[20]) 방패도 사용되었다. 5세기 말부터 6세기에는 고분 주변에 방패를 든 사람 모양의 하니와가 많이 세워졌는데, 이는 악령으로부터 무덤을 지키는 주술적 의미로 해석된다. 오사카부 하치오시 미원 유적의 가형 하니와 벽면에는 방패 그림이 새겨져 있어, 악령의 침입을 막는 역할을 했다고 본다.[21][22]

고대 일본에서 방패는 실용품 외에도 권력자의 무덤, 건물, 궁문을 악령으로부터 보호하는 신앙적 의미를 지녔다. 일본서기에는 지토 천황 즉위식(690년) 때 모노베노 마로가 큰 방패를 세운 일, 속일본기에는 문무 천황 2년(698년) 다이조사이 때 에노이노 와마로가 방패를 세우는 의례를 행한 기록이 있으며, 이후 다이조사이에서 특정 씨족이 궁문에 방패를 세우는 것이 관례가 되었다. 이러한 방패 신앙은 불교가 보급되면서 점차 사라진 것으로 보인다. 석실에 방패 그림이 그려진 예도 있다.[23]

5세기 당시 방패의 길이는 약 130cm 전후였으며, 하니와의 모습처럼 얼굴은 드러나는 크기였다. 나라현 시조 고분 출토 목제 방패[24]와 유사한 상부가 Y자형으로 패인 방패형 하니와가 나라현에서 시즈오카현에 걸쳐 발견된다. 5세기 긴키 지방에는 소형 손잡이 방패도 존재했다.

그 외에 "하야토(隼人)의 방패"가 있으며, 조정이 하야토를 정복한 후 이주시킨 결과 헤이조궁 유적에서도 출토되었다. 길이는 약 150cm로, 『연희식』의 규격(길이 5척, 너비 1척 8촌, 두께 1촌)과 일치하며, 외국 사신 접대 시 사용되었다. 방패에는 말총 장식이 달리고 붉고 흰 흙으로 갈고리 모양 무늬가 그려졌다.[25] 6세기 동국의 방패 하니와는 서국보다 디자인이 단순하다.

고훈 시대 방패에 공통적으로 나타나는 무늬는 삼각형을 단위로 하는 톱니(鋸歯) 무늬로, 악령을 위협하는 주술적 의미가 있다는 설이 있다. 칠을 한 방패 유물도 발견된다.

만엽집에는 방패에 관한 노래가 실려 있다. 1권 76번 노래는 활 쏘는 소리가 나면 무관(모노노베노 오오마헤츠키미)이 방패를 세우는 모습을 묘사한다.

==== 헤이안 시대 이후 ====

8세기 이후 보병이 긴 창을 양손으로 사용하고 기병이 등장하면서, 한 손으로 드는 방패(手盾, 테다테)의 사용은 점차 줄어들었다.[26] 헤이안 시대부터 무로마치 시대 초기까지는 작은 가리개 형태의 손 방패가 존재했지만, 주요 무기인 일본도, 나기나타, 창 등이 양손 사용을 전제로 발달하고 갑옷이 발달하면서 손에 드는 방패는 거의 사라졌다.[27][28] 기마전에서는 어깨와 측면을 보호하는 갑옷 부품인 오오소데(大袖)를 몸을 비틀어 정면으로 향하게 하여 방패처럼 사용하기도 했다.[29] 이 방식은 타치나 나기나타를 이용한 백병전에서도 활용되었다.

대신 땅에 세우는 형태의 방패(가리개, 置盾 오키다테 등)가 주로 사용되었다. 이는 보통 두꺼운 판 두 장을 이어 붙이고 표면에 문양을 그리며, 뒷면에 받침대를 달아 세우는 방식이었다. 전국 시대에는 화살뿐 아니라 철포의 탄환 방어가 중요해지면서, 대나무 묶음(竹束, 타케타바)이 널리 쓰였다. 대나무 묶음은 대형과 소형이 있었고, 소형은 손에 들고 총탄을 막을 수도 있었다. 설치 시에는 탄환의 입사각에 대해 비스듬히(예각) 세워 피탄 경시 효과를 노렸다. 젖은 두꺼운 천이나 갑옷, 강판 등을 건물 입구에 걸어 커튼의 원리(유연성과 피탄 경시를 이용해 탄환의 위력을 줄이고 궤도를 바꾸는 방식)로 방어하는 사실상의 설치형 방패도 드물게 사용되었다. 마찬가지로 화살과 탄환을 피하기 위해 등에 지는 호로(母衣)도 방패로 볼 수 있다. 또, 일부에서 철제 방패도 사용되었다. 진(陣) 주위를 여러 겹으로 둘러치는 만마쿠(幔幕)도 방어 역할을 했다.

전국 시대에는 다양한 공성용 방패가 고안되었다. 바퀴가 달린 '''수레 방패'''(車盾)에는 가이다테우시(掻盾牛), 마쿠리타테(輾盾), 기만(木慢)[30], 수레 대나무 묶음(車竹束), 수레 세이로(車井楼) 등이 있었다. 근세 서적인 『해국병담』에는 성벽 위에서 오는 투사물을 막기 위해 성벽 안쪽에 매달아 사용하는 코보쿠(橦木)라는 방패가 기록되어 있으나, 이는 수레 방패는 아니다.

근세 에도 시대의 『화한삼재도회』에는 '테다테(手盾)'라는 이름으로 갑옷 입은 무사가 왼손에 직사각형 방패를 든 그림이 실려 있다. 이는 가리개와 유사한 형태이다. '테다테'라는 명칭은 10세기 중엽 『화명류취초』에도 보이며, 중국의 『석명』을 인용하여 일본 이름으로 '天太天(てだて)'라고 기록했다.

=== 류큐 ===

- '''틴베''': 바다거북 등딱지로 만든 방패. 로친이라는 짧은 창과 함께 사용되었다.[32]

=== 기타 동양 지역 ===

퀼팅 처리된 가죽을 덮어 길게 늘어뜨린 판자 모양의 나무 방패도 사용되었다. 머리와 가슴은 나무 방패로 보호하고, 아래로 늘어진 천 부분은 커튼의 원리를 이용해 아래쪽 공격을 막았다. 마카나(검)나 홀칸카(창)와 함께 장비되는 경우가 많았다.

6. 3. 현대

현대에는 화기의 발달로 인해 손에 드는 방패가 정규 전쟁에서 사용되는 경우는 거의 없어졌지만, 전 세계의 경찰이나 군대에서 폭동 진압 등의 목적으로 여전히 사용되고 있다. 현대의 방패는 크게 진압 방패와 방탄 방패 두 가지 종류로 나눌 수 있다.진압 방패 (라이엇 실드)는 주로 폭동 진압에 사용된다. 금속이나 폴리카보네이트 (렉산, 마크롤론), 마일러와 같은 합성 섬유 또는 가볍고 견고한 듀랄루민 등으로 만들어진다. 이러한 방패는 돌이나 병과 같은 비교적 크고 느린 투척물, 주먹이나 곤봉으로 인한 타격으로부터 사용자를 보호하는 데 목적이 있으며, 본격적인 방탄 성능은 거의 없다. 합성 소재로 만들어진 진압 방패는 투명한 경우가 많아 시야를 가리지 않고 방패를 사용할 수 있다는 장점이 있다. 금속으로 제작된 경우에도 시야 확보를 위해 눈높이에 강화 유리로 된 작은 창(관찰구)을 만들기도 한다. 진압 방패는 시위대를 막기 위해 사용자들이 방패로 "벽"을 형성하여 군중을 막거나 밀어낼 때, 또는 벽돌과 같은 투척물, 몰토브 칵테일, 격투 상황 등에서 주로 사용된다.

방탄 방패 (전술 방패)는 총탄을 막기 위해 사용되며, 주로 SWAT과 같은 특수 기동대나 군대의 특수부대에서 사용한다. 케블라와 같은 고급 합성 섬유나 세라믹, 금속 등으로 제작되어 방탄 또는 적어도 방탄 효과를 갖도록 설계된다. 방탄 방패는 방어 능력에 따라 등급이 나뉘는데, 일반적으로 권총탄을 막는 레벨 IIIA 방패와 소총탄까지 막을 수 있는 레벨 III 및 IV 방패가 있다. 방탄 방패는 진압 방패보다 무겁고 다루기 어려운 단점이 있지만, 총격전이나 인질 구출, 시가전, 테러 방지 작전과 같은 고위험 상황에서 돌격대 선봉의 생존성을 높이는 데 필수적이다. 방탄 방패에는 사용자가 방패 뒤에서 안전하게 권총 등으로 사격할 수 있도록 사격구멍이 있거나, 시야 확보를 위한 방탄 유리 관찰구, 조명이 장착된 경우도 있다. 법 집행 기관에서 사용하는 방패에는 사용자가 경찰임을 나타내는 "경찰"(또는 소속 부대명) 표식이 부착되기도 한다.[9]

그 외에도 차량이나 진지에 설치되는 총기에는 사수를 보호하기 위해 "건 실드(gun shield)"라 불리는 강철제 방패가 부착되는 경우가 있다. 지면에 설치하는 방호벽으로는 더 저렴하고 효과적인 사주머니 등이 사용되기도 한다.

동남아시아 일부 국가의 폭동 진압 부대에서는 시위 참가자를 다치게 하지 않기 위한 목적으로 등나무로 만든 방패를 사용하기도 한다.

참조

[1]

서적

The uncivilized races of men in all countries of the world

https://archive.org/[...]

Рипол Классик

1870

[2]

웹사이트

Definition of SHIELD

https://www.merriam-[...]

2024-11-10

[3]

웹사이트

Shields: history and terminology

http://web.prm.ox.ac[...]

2024-11-10

[4]

웹사이트

Spartan Weapons

http://www.ancientmi[...]

Ancientmilitary.com

2014-04-09

[5]

웹사이트

Spartan Military

http://www.ancientmi[...]

Ancientmilitary.com

2014-04-09

[6]

서적

Tools of war;history of weapons in ancient times.

https://www.worldcat[...]

ALPHA EDITIONS

2016-05-12

[7]

웹사이트

The Sussex Rapier School

http://www.hadesign.[...]

Hadesign.co.uk

2008-12-26

[8]

웹사이트

Zulu Shield (Longo)

http://www.rrtraders[...]

Rrtraders.com

2008-12-26

[9]

잡지

The Invention of the Police

https://www.newyorke[...]

2024-07-02

[10]

간행물

漆で描かれた神秘の世界 中国古代漆器展

東京国立博物館

1998

[11]

간행물

中国の歴史 (二)

講談社文庫

1997

[12]

간행물

伽耶国と倭地 韓半島南部の古代国家と倭地進出

新泉社

2000

[13]

간행물

鳥取県文化財保護センターの復元

[14]

간행물

田原本町埋蔵文化財調査年報6 1996年度

[15]

간행물

神社有職故実

神社本庁

1951-07-15

[16]

간행물

[17]

간행물

歴史発掘⑨ 埴輪の世紀

1996

[18]

웹사이트

隼人の楯に関する基礎的考察

pref.kagoshima.jp/ab[...]

[19]

기타

[20]

기타

岩戸山古墳

6세기 전반

[21]

간행물

前方後円墳の世紀

中央公論社

1986

[22]

간행물

古事記

[23]

기타

小田良古墳

6세기 후반

[24]

기타

[25]

기타

[26]

서적

武具の日本史

平凡社新書

[27]

기타

[28]

간행물

太平記, 法然上人絵伝, 島原陣図屏風

秋月郷土館

[29]

서적

騎兵と歩兵の中世史

吉川弘文館・歴史文化ライブラリー

[30]

잡지

歴史人 5

2013

[31]

간행물

神社有職故実

神社本庁

1951-07-15

[32]

웹사이트

ティンベー術

http://www.paw.hi-ho[...]

[33]

간행물

石上神宮寶物誌

[34]

간행물

埼玉県鶴ヶ島市寄贈 オセアニア民族造形美術品展

早稲田大学會津八一記念博物館

2011

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com