대핀란드

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대핀란드는 핀란드인과 카렐리안이 거주하는 지역을 포함하는 개념으로, 백해에서 오네가 호, 스비르 강과 네바 강, 또는 세스트라 강에서 핀란드 만에 이르는 지역을 의미한다. 19세기 초부터 핀란드의 자연 지리적 경계에 대한 개념이 존재했으며, 1918년부터 1920년까지의 족구전쟁 동안 모든 핀족을 단일 국가로 통합하려는 이념으로 힘을 얻었다. 이 사상은 학술 카렐리아 협회, 라푸아 운동 등에서 영향을 받았으며, 1941년 계속 전쟁 중 핀란드가 동카렐리아를 점령하면서 현실화되려 했으나, 현재는 인기가 없다.

대핀란드 개념은 일반적으로 핀란드인과 카렐리안이 거주하는 지역, 즉 자연 국경으로 여겨지는 지역으로 정의되었다. 여기에는 백해에서 오네가 호에 이르는 지역과 스비르강과 네바강을 따라 이어진 지역이 포함되었다. 또는 세스트라강에서 핀란드 만에 이르는 지역을 포함하기도 했다. 일부 극단주의자들은 러시아의 콜라반도와 잉그리아, 노르웨이의 핀마르크, 스웨덴의 토르네 계곡, 그리고 에스토니아까지 포함하기도 했다.[2]

대핀란드 구상의 근거는 논쟁의 대상이다. 일부는 더 넓은 문화 협력을 위한 열망에서 이 아이디어를 지지했다. 그러나 이후 이 이데올로기는 더욱 분명한 제국주의적 특성을 띠게 되었다.[1] 이 아이디어의 주요 지지 단체였던 학술 카렐리아 협회는 문화 단체로 시작했지만, 창립 2년 만에 대핀란드에 대한 더 광범위한 전략적, 지리적, 역사적, 정치적 주장을 다루는 프로그램을 발표했다.[1]

오늘날 "대(大) 핀란드" 사상은 인기가 없으며, 핀란드인당 청년회와 같이 핀란드의 영토 확장을 원하는 사람들은 핀란드 카렐리야의 재병합을 원하고 있다.[9]

[1]

서적

Finland in World War II: History, Memory, Interpretations

https://books.google[...]

BRILL

2011-11-25

2. 정의

3. 역사

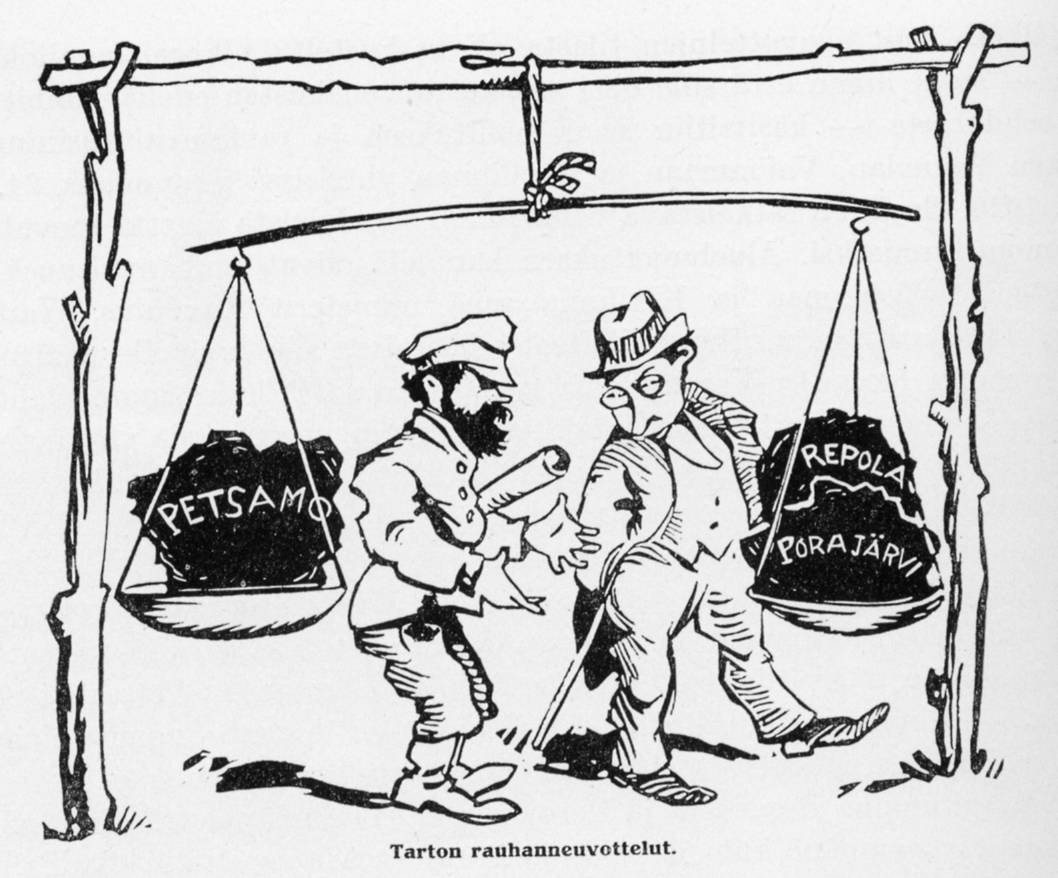

대핀란드 사상은 1918년부터 1920년까지 족구전쟁 동안 힘을 얻었으며, 모든 핀족을 단일 국가로 통합하는 것을 목표로 했다. 1920년 타르투 조약 협상에서 핀란드는 동카렐리야의 더 많은 부분을 요구했지만, 소련은 레폴라와 포라예르비를 자신들의 영토로 유지하고 대신 핀란드에 페차모를 제공했다. 핀란드 대통령 카를로 유호 스탈베르크는 이 교환에 동의했다.[1]

우흐투아 공화국과 북잉그리아는 각각 우흐투아(현재 칼레발라, 러시아)와 잉그리아 핀족이 자체 국가를 원했기 때문에 만들어졌지만, 1920년에 소멸되었다.

대핀란드 이념은 학술 카렐리아 협회, 라푸아 운동, 그리고 그 운동의 후계자인 애국 인민 운동에 영감을 주었다. 만네르헤임의 1918년과 1941년의 검집 선언은 이 아이디어에 대한 열정을 더욱 높였다.

타르투 조약에 따라 소련은 동카렐리아(나중에 소련에서는 단순히 카렐리아로 알려짐)에 정치적 자치를 부여하기로 합의했다. 1918년 핀란드 내전 이후, 적위대는 러시아로 도망쳐 동카렐리아에서 지도적인 지위에 올랐고, 에드바르트 귈링의 지도하에 카렐리안 노동자 코뮌을 설립하는 데 도움을 주었다. 1923년에는 카렐리야 자치 소비에트 사회주의 공화국이 설립되었다.

1930년대 핀란드와 소련의 관계는 악화되었다. 스탈린의 대숙청 시기, 소련 카렐리야에 남아 있던 붉은 핀란드인들은 트로츠키주의-부르주아 민족주의 혐의를 받아 숙청되었고, 핀란드어 사용은 억압되었다.

겨울 전쟁 초기에 소련은 테리요키 정부를 통해 핀란드를 흡수하려 했으나 실패했다. 모스크바 평화 조약에 따라 핀란드는 영토 일부를 KFSSR, 레닌그라드주, 무르만스크주에 할양해야 했다.

Jatkosotafi 동안 핀란드는 역사상 가장 넓은 지역을 점령했다. 카를 구스타프 에밀 만네르헤임은 검집 선언을 통해 대핀란드에 대한 열망을 드러냈다. 1941년 7월 20일, 우옥키니에미에서 백 카렐리아와 올로네츠 카렐리야가 핀란드에 합류했음을 선언하는 행사가 열렸다.

1941년, 핀란드 정부는 동카렐리야와 잉그리아를 합병하려는 의도로 ''핀란드의 생활권''의 독일어판을 출판했다. 핀란드는 독일의 소련 승리를 기대하며 소련과의 평화 조약에서 획득할 수 있는 지역을 고려하기 시작했고, 얄마리 야코라(Jalmari Jaakkola) 교수의 1941년 저서 Die Ostfrage Finnlands|핀란드의 동방 문제de는 동 카렐리야 점령을 정당화하려 했다.

3. 1. 자연 국경

소위 3개의 지협 국경, 즉 백해 지협, 올로네츠 지협, 카렐리야 지협으로 정의되는 이 개념은 수백 년 된 것으로, 핀란드가 스웨덴의 일부였던 시대로 거슬러 올라간다. 당시 스웨덴과 러시아는 두 나라의 국경이 어디에 있어야 하는지에 대한 의견 불일치가 있었다. 스웨덴 정부는 3개의 지협 국경이 방어하기 가장 쉬운 국경이라고 생각했다.[2]

"대핀란드"라는 용어는 19세기 초에는 사용되지 않았지만, 핀란드의 자연 지리적 경계에 대한 아이디어는 그 당시로 거슬러 올라간다. 1837년, 식물학자 요한 에른스트 아데마르 비르첸은 핀란드의 야생 식물 분포 지역을 백해, 오네가 호, 스비르 강의 동쪽 경계선으로 정의했다.[2] 1898년, 지질학자 빌헬름 람세이는 페노스칸디아의 기반암 개념을 정의했다.[2]

3. 2. 카렐리안주의

카렐리안주의는 국민 낭만주의의 일종으로, 예술가, 작가, 작곡가들이 카렐리아와 카렐리아-핀란드 문화를 영감의 원천으로 삼는 취미였다. 카렐리안주의는 1890년대에 가장 인기를 끌었다. 예를 들어, "백색 친구"로 알려진 작가 일마리 키안토는 1918년 저서 ''핀란드는 가장 크다: 백색 카렐리아 해방을 위해''에서 백색 카렐리아 여행에 대해 썼다.[1]

3. 3. 북유럽 국가와의 관계

퀘네스는 노르웨이 북부의 소수 민족으로, 특히 1860년대에 핀란드 정착촌 확산에 기여했다.[1] 1927년부터 1934년까지 학술 카렐리아 협회와 핀란드 유산 협회는 퀘네스와 적극적으로 협력했으며, 핀란드 언론은 다양한 채널을 통해 범 핀족주의 선전을 펼쳤다.[1] 그러나 1931년부터 1934년까지 활동이 둔화되었다.[1]

독립 초기 핀란드는 스웨덴의 메엔키엘리 방언 지역이 핀란드에 합류하기를 원했다.[2] 이는 핀란드 자체의 올란드가 스웨덴에 합류하려는 노력에 대한 반발이었다.[2] 핀란드 정부는 핀란드 민족 운동을 확장하기 위한 위원회를 구성했고, 스웨덴은 자국의 북부 핀란드 지역에서 스웨덴어 교육을 추진했다.[2] 1950년대까지 노르보텐의 많은 학교 학생들은 쉬는 시간에 핀란드어를 사용하는 것이 금지되었다.[2]

3. 4. 족구전쟁 (Heimosodat)

대핀란드 이념은 1918년부터 1920년까지 족구전쟁 동안 힘을 얻었으며, 모든 핀족을 단일 국가로 통합하는 것을 목표로 했다. 유사한 아이디어가 서부 동카렐리야에도 퍼졌다. 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국의 자치구였던 레폴라와 포라예르비는 핀란드의 일부가 되기를 원했지만, 타르투 조약의 엄격한 조건 때문에 그렇게 할 수 없었다. 그들은 1919년에 독립을 선언했지만, 국경 변경은 주로 다음 해에 협상된 조약으로 공식적으로 확인되지 않았다. 1920년 타르투 조약 협상에서 핀란드는 동카렐리야의 더 많은 부분을 요구했다. 러시아는 이에 동의했지만 레폴라와 포라예르비를 자신들의 영토로 유지하고 대신 핀란드에 페차모를 제공했다. 핀란드의 대통령 카를로 유호 스탈베르크는 이 교환에 동의했다.

우흐투아(현재 칼레발라, 러시아)의 카렐리야인들은 자체 국가를 원했기 때문에 우흐투아 공화국을 만들었다. 잉그리아 핀족 또한 북잉그리아라는 자체 국가를 만들었지만, 핀란드에 편입될 의도로 설립되었다. 두 국가는 1920년에 소멸되었다.

대핀란드 이념은 학술 카렐리아 협회, 라푸아 운동, 그리고 그 운동의 후계자인 애국 인민 운동에 영감을 주었다. 만네르헤임의 1918년과 1941년의 검집 선언은 이 아이디어에 대한 열정을 더욱 높였다.

3. 5. 1920년대와 1930년대

타르투 조약에 따라 소련은 핀란드 민족주의 정서에 대한 양보로 동카렐리아(나중에 소련에서는 단순히 카렐리아로 알려짐)에 정치적 자치를 부여하기로 합의했다. 이는 새로운 소련 내의 각 민족 소수 집단에게 정치적 자치를 제공하려는 당시 볼셰비키 지도부의 정책과 일치했다. 동시에 국제 연맹은 핀란드에 유리하게 올란드 제도 분쟁을 해결했다.

1918년 핀란드 내전 이후, 적위대는 러시아로 도망쳐 동카렐리아에서 지도적인 지위에 올랐다. 에드바르트 귈링의 지도하에 그들은 카렐리안 노동자 코뮌을 설립하는 데 도움을 주었다. 적위대는 또한 핀란드 혁명의 교두보 역할을 하도록 지정되었다. 카렐리아의 핀란드 정치인들은 1923년 카렐리야 자치 소비에트 사회주의 공화국의 설립으로 그들의 기반을 강화했다. 핀란드 민족주의자들은 카렐리안 독립 운동의 실패에 불만을 품은 일부 카렐리아인들이 봉기를 조직하도록 도왔지만, 이는 실패했고, 소수의 카렐리아인들이 핀란드로 도망쳤다.

내전 이후, 많은 수의 좌익 정치 핀란드 난민들이 카렐리야 ASSR로 도망쳤다. 이러한 핀란드인들 - 도시화되고 교육받은 볼셰비키 엘리트 - 은 새로운 공화국 내에서 지도적 지위를 독점하는 경향이 있었다. 잉그리아 핀란드인의 이주와 대공황으로 이 지역의 "핀란드성"이 강화되었다. 귈링은 북아메리카의 핀란드인들에게 카렐리야 ASSR로 도망가도록 장려했는데, 이는 계몽적인 소련의 민족 정책과 경제 개발의 등불로 여겨졌다.

1926년에도 카렐리야 ASSR 인구의 96.6%가 카렐리아어를 모국어로 사용했다. 통일된 카렐리아 문어는 존재하지 않았고, 언어의 많은 방언 때문에 하나를 만드는 전망이 문제가 있는 것으로 여겨졌다. 지역 핀란드 지도부는 카렐리아어가 문어로서의 잠재력에 대해 암울한 견해를 가지고 있었고, 그것을 발전시키려고 하지 않았다. 귈링과 적색 핀란드인들은 카렐리아어를 단순히 핀란드의 방언으로 여겼을 수 있다. 그들은 또한 핀란어를 채택함으로써 카렐리아인과 핀란드인을 하나의 핀어족으로 통일할 수 있기를 바랐을 것이다. 카렐리아인에 대한 모든 교육은 핀란드어로 진행되었고, 모든 출판물은 핀란드어가 되었다 (일부 러시아어 제외).

반대로, 핀란드 영향력에서 독립적으로 어느 정도 정치적 자치를 얻은 트베르주의 카렐리아인들은 1931년까지 라틴 문자를 기반으로 한 문어 카렐리아어를 개발할 수 있었다. 이 트베르 카렐리아인들은 카렐리아에 대한 핀란드의 지배를 적대적으로 여겼고, 지역 카렐리아 지식인 일부도 마찬가지였다. 카렐리아인들 사이에서 핀란드어 사용에 대한 반응은 다양했다. 일부는 핀란드어를 이해하는 데 어려움을 겪었다. 올로네츠 카렐리아 주민들은 언어에 대한 노골적인 저항을 보였고, 백색 카렐리아인들은 이에 대해 더 긍정적인 태도를 보였다.

1930년 여름, "핀란드화 정치"는 정치적으로 민감해졌다. 레닌그라드 당 기구(카렐리야 적색 핀란드인의 강력한 남부 이웃)는 트베르 카렐리아인과 협력하여 카렐리아인에 대한 핀란드 쇼비니즘에 항의하기 시작했다. 이는 요시프 스탈린 치하의 중앙 집권화 증가와 많은 지역 소수 엘리트의 권력 감소와 일치했다. 귈링과 쿠스타 로비오는 특정 분야에서 카렐리아어 사용을 확대하려고 했지만, 그 과정이 시작되기도 전에 그들은 해임되었다. 이후 학자 드미트리 부브리흐는 키릴 문자를 기반으로 한 문어 카렐리아어를 개발하여 러시아어에서 많은 차용을 했다.

국민위원회 중앙위원회와 러시아 과학 아카데미는 소련 카렐리아의 강제 핀란드화에 항의했다. 부브리흐의 카렐리아어는 1937년부터 1939년까지 채택되었고, 핀란드어는 억압되었다. 그러나 새로운 언어는 생소한 문자 체계를 기반으로 하고 러시아어 어휘와 러시아어 문법을 광범위하게 사용했기 때문에 많은 카렐리아인들이 이해하기 어려웠다. 1939년까지 부브리흐 자신도 억압되었고, 카렐리야 ASSR과 트베르주 (카렐리아 국가 지구는 완전히 해산됨)에서 모든 형태의 카렐리아어가 폐지되었다.

3. 6. 대숙청

1937년 스탈린의 대숙청 당시, 소련 카렐리야에 남아 있던 붉은 핀란드인들은 트로츠키주의-부르주아 민족주의 혐의를 받아 카렐 자치 소비에트 사회주의 공화국 지도부에서 완전히 숙청되었다. 이 지역의 대부분의 핀란드인들은 처형되거나 소련의 다른 지역으로 강제 이송되었다.[4] 이 기간 동안 카렐리야어는 공식적으로 사용되지 않았고, 핀란드어 사용은 억압되어 극도로 주변적인 역할로 격하되었으며, 러시아어가 사실상 공화국의 공용어가 되었다.[5] 이 무렵, 이 지역의 경제 발전은 소련의 다른 지역에서 온 내부 이주민들을 점점 더 많이 끌어들였고, 이들은 카렐 자치 소비에트 사회주의 공화국의 "민족적" 특성을 꾸준히 희석시켰다.

카렐-핀란드 소비에트 사회주의 공화국(KFSSR)은 겨울 전쟁 초기에 소련에 의해 설립되었으며, 테리요키 정부와 오토 빌레 쿠우시넨이 이끌었다. 이 새로운 국가는 패배한 핀란드를 더 큰 핀란드(그리고 소련) 국가로 흡수하기 위해 만들어졌으며, 공식 언어는 핀란드어로 돌아갔다. 그러나 소련군은 핀란드를 완전히 물리칠 수 없었고, 이 생각은 무산되었다. 그럼에도 불구하고, KFSSR은 연방 공화국으로 (예를 들어 우크라이나 소비에트 사회주의 공화국 또는 카자흐 소비에트 사회주의 공화국과 동등하게) 스탈린주의 시대 말까지 유지되었으며, 핀란드어는 적어도 명목상 1956년까지 공용어였다. 모스크바 평화 조약에 따라 핀란드가 할양해야 했던 영토는 일부는 KFSSR에, 일부는 남쪽의 레닌그라드주와 북쪽의 무르만스크주에 편입되었다.

1941년부터 1944년까지의 계속 전쟁 기간 동안, 약 62,000명의 잉그리아 핀란드인이 독일 점령 지역에서 핀란드로 탈출했는데, 그 중 55,000명은 소련으로 반환되어 시베리아로 추방되었다. 1950년대와 1960년대부터 그들은 잉그리아 자체는 아니지만 KFSSR 내에 정착하는 것이 허용되었다.[6]

3. 7. 계속 전쟁

Jatkosotafi 동안 핀란드는 역사상 가장 넓은 지역을 점령했다. 1918년 핀란드 내전 당시 군 지도자 칼 구스타프 에밀 만네르헤임은 안트레아에서 "법과 질서가 이 땅을 지배하고, 모든 요새가 우리 손에 들어오고, 레닌의 마지막 병사가 핀란드뿐만 아니라 백 카렐리아에서 쫓겨나기 전에는 검을 칼집에 넣지 않겠다"는 검집 선언을 발표했다.[7] 계속 전쟁 동안 만네르헤임은 두 번째 검집 선언을 했는데, 이 선언에서 그는 "대핀란드"를 언급하여 정치권의 부정적인 관심을 불러일으켰다.

핀란드 외부의 많은 사람들과 핀란드의 우익 정치인들은 동카렐리야를 핀란드에 합병하길 원했다. 그 이유는 이념적, 정치적일 뿐만 아니라 군사적인 이유도 있었는데, 이른바 3개 지협선이 방어하기 더 쉬운 것으로 여겨졌기 때문이다. 1941년 7월 20일, 우옥키니에미에서 백 카렐리아와 올로네츠 카렐리야가 핀란드에 합류했음을 선언하는 행사가 열렸다.[8]

핀란드에서 러시아인과 카렐리야인은 다르게 대우받았다. 핀란드 정부는 러시아어 사용 소수 민족의 민족적 배경을 연구하여 그들 중 누가 카렐리야인(즉, "민족 소수 민족")이고 누가 주로 러시아인(즉, "비민족 소수 민족")인지 결정했다. 러시아 소수 민족은 이동하기 쉽도록 동카렐리야 강제 수용소로 이송되었다.

1941년, 핀란드 정부는 동카렐리야와 잉그리아를 합병하려는 의도로 대핀란드의 이념을 지지하는 책인 ''핀란드의 생활권''의 독일어판을 출판했다.

3. 8. 핀란드의 동방 문제

1941년, 계속 전쟁의 공격 단계에서 핀란드는 독일의 소련 승리를 기대하며 소련과의 평화 조약에서 획득할 수 있는 지역을 고려하기 시작했다. 독일의 목표는 아르한겔스크–아스트라한 선을 점령하는 것이었는데, 이는 핀란드가 동쪽으로 팽창할 수 있게 해 줄 것이었다. 얄마리 야코라(Jalmari Jaakkola) 교수의 1941년 저서 Die Ostfrage Finnlands|핀란드의 동방 문제de는 동 카렐리야 점령을 정당화하려 했다.[1] 이 책은 영어, 핀란드어, 프랑스어로 번역되었으며, 스웨덴과 미국으로부터 비판을 받았다.[1]

핀란드 교육부는 1941년 12월 11일, 동 카렐리야 연구를 지도하기 위해 동 카렐리야 과학위원회를 설립했다.[1] 위원회의 초대 의장은 헬싱키 대학교의 총장 카를로 린콜라(Kaarlo Linkola)였고, 두 번째 의장은 베이뇌 아우에르(Väinö Auer)였다.[1] 법학자들은 핀란드가 동 카렐리야를 획득해야 하는 이유에 대한 국제법적 논거를 준비하기 위해 노력했다.[1]

4. 동기

5. 현대

참조

[2]

서적

Locating the Global: Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century

https://books.google[...]

Walter de Gruyter GmbH & Co KG

2020-08-10

[3]

간행물

Rol' D. V. Bubrikha v sozdanii yedinogo karel'skogo yazyka

https://elibrary.ru/[...]

2015

[4]

논문

Genocide in soviet Karelia: Stalin's terror and the Finns of soviet Karelia

2008-06-23

[5]

논문

Soviet Karelian: The Language that Failed

https://www.jstor.or[...]

[6]

웹사이트

Inkerin historia

http://www.inkeri.co[...]

2015-02-16

[7]

웹사이트

heninen.net's translation of the first Sword Scabbard Declaration

http://heninen.net/m[...]

[8]

서적

Villi itä: Suomen heimosodat ja Itä-Euroopan murros 1918-1921

Tammi

"2019"

[9]

웹사이트

Tiedusteluyhtiö Stratforin hurja ennuste: Karjala haluaa liittyä Suomeen

https://www.iltaleht[...]

2024-02-23

[10]

서적

"「大フィンランド」思想の誕生と変遷:叙事詩カレワラと知識人"

岩波書店

"2012"

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com