바다 민족

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

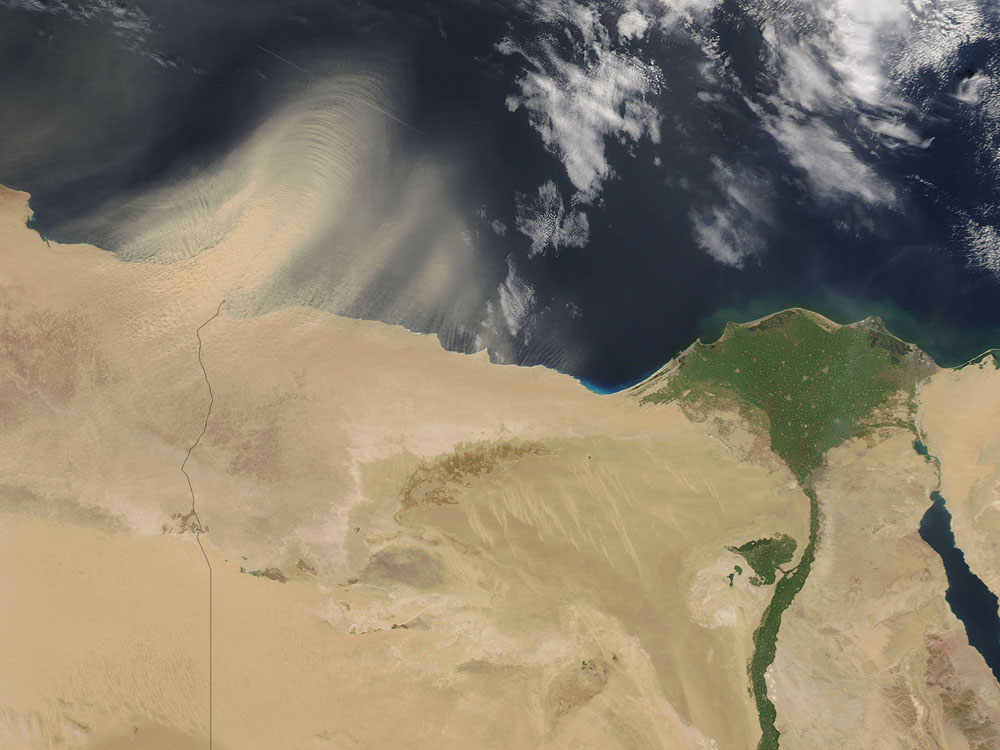

바다 민족은 기원전 15세기부터 후기 청동기 시대에 걸쳐 에게해와 동지중해 지역에서 활동하며 고대 이집트와 히타이트 등 주변 문명에 영향을 미친 다양한 민족 집단을 지칭하는 용어이다. 이들은 용병으로 고용되거나 해상 활동을 통해 주변 문명과 교류하였으며, 람세스 2세, 메르넵타, 람세스 3세 등 이집트 파라오의 기록에 등장한다. 바다 민족의 정체는 불분명하며, 루카인, 카르키야인, 펠레세트, 셰켈레시, 셰르덴, 웨셰시 등 다양한 민족 집단이 이 용어에 포함된다. 이들의 활동은 에게해 및 동지중해 문명의 위기를 초래했으며, 필리스틴 가설, 미노아 가설, 그리스인 이민설, 트로이 가설 등 다양한 기원과 관련된 가설이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이탈리아의 고대사 - 로리움

2. 역사적 맥락

에게해의 필로스 선형문자 B 서판은 후기 청동기 시대에 용병 고용, 사람들의 이주와 재정착 등을 보여준다.[79] 바다 민족의 정체는 수수께끼에 싸여 있으며, 현대 학자들은 고대 문명의 단편적인 기록과 고고학적 분석 내용만을 참조할 수 있다. 셰르덴이나 샤르다나 등 일부 집단 또는 이들의 구성원은 람세스 2세와 같은 이집트 파라오에게 용병으로 고용되었다. 이집트인들은 바다 민족의 정체와 동기를 파악하고 있었고, 이들 중 많은 수가 이집트인에게 고용되거나 후기 청동기 문명의 붕괴 전 수 세기 동안 외교적 관계를 맺었다.[79]

기원전 15세기부터 이집트의 제3중간기 전, 레반트 지역에 셈어를 쓰는 유목민족이 등장하여 후리안인과 관계를 맺고 있던 이집트 선주민을 대체하였다. 이들은 샤수(''*š3sw'''), 즉 "걷는 자들"로 불렸다.[79] 샌더스는 이와 유사하게 "땅의 민족"이라는 명칭을 사용한다. 동시대 아시리아측 기록은 이들을 아흘라무, 즉 방랑자로 지칭한다.[80] 이들은 바다 민족에 대한 이집트 기록에는 나타나지 않으며, 이후 아람인으로 지칭된다. 룩카와 같은 일부 민족은 땅의 민족 및 바다 민족 양쪽 모두로 분류된다.

2. 1. 에게해 및 동지중해 문명의 위기

2. 2. 주요 해상 민족 집단

루카인들은 히타이트어와 고대 이집트어 기록을 통해 알려져 있으며, 리키아 지역에 위치했지만, 이동성이 높았다.[46] 이들은 통일된 왕국 없이 분산된 정치 구조를 가졌고, 약탈, 반역, 해적 행위로 묘사된다.[46] 루카인들은 아수와 연합의 일원으로 히타이트와 싸웠고, 이후 카데시 전투에서 히타이트 편에서 싸웠다.[46]카르키야는 서부 아나톨리아 지역으로, 히타이트와 이집트 기록에 언급된다.[47] 왕이 아닌 족장 회의에 의해 통치되었으며, 통일된 정치 실체는 아니었다.[47] 카르키야인들은 히타이트 제국과 관계를 맺었지만, 제국에 속하지는 않았고, 카데시 전투에서 히타이트를 위해 용병으로 싸웠다.[47] 이 이름은 카리아와 관련이 있을 수 있지만, 언어학적 연관성은 확실하지 않다.[47][48][49]

''펠레세트''는 일반적으로 후기 블레셋인과 동일시되며, 에게해 문화권에서 기원한 것으로 여겨진다.[50][51] 이러한 동일시는 와 에서 블레셋인들을 갑돌 및 가슬루힘과 연관 짓는 것에서 찾을 수 있다. 필리스틴 이색 도기와 같은 에게해 스타일의 유물과, 철기 시대 초기에 아스칼론 등에 유럽에서 온 이주민들이 정착했음을 시사하는 유전적 증거가 있다. 유전적, 고고학적 증거는 새로운 이주민들이 현지 인구와 빠르게 동화되고 혼인했음을 시사한다.[52]

셰켈레시는 초기 카르나크 대 비문에 등장하며, 리비아 통치자 메리에이의 보조 부대로 묘사된다.[53] 메르네프타는 그들 중 200명에서 222명을 죽였다고 주장한다.[53] 셰켈레시는 히타이트 기록에 '시키라유'로 나타날 수도 있지만, 이 연결은 추측에 불과하다.[54] 시칠리아와 관련이 있다는 가설이 있지만 증거는 희박하다.

Sherden은 람세스 2세의 기록에 언급되었는데, 그는 이들이 이집트 해안을 습격하려 했을 때 즉위 2년(기원전 1278년)에 그들을 물리쳤다고 주장했다.[55] 그 후 파라오는 그들 중 많은 사람들을 자신의 개인 경호원으로 편입시켰다.[56] 그들은 아마르나 서한에 아카드어로 "še-er-ta-an-nu"로 표기되어 나타날 수 있다.[57][58][59] 일부 고고학자들은 언어학적 유사성, 유사한 무기, 지중해의 동일한 장소에서의 존재, 다른 민족들과의 유사한 관계, 역사적, 고고학적 자료 분석을 바탕으로 Sherden을 사르데냐의 누라게 문명과 동일시하려고 제안했다.[60][61][62][63] 필라-코키노크레모스에서 발견된 기원전 12세기의 누라게 도자기는 이 입장에 대한 추가적인 증거를 제시한다.[64][65][66][67][68][69][70]

'''웨셰시'''는 바다 민족 중에서 가장 기록이 드문 민족이다. 람세스 3세와 관련된 문서에서만 발견되며, 그들의 시각적 표현은 식별된 적이 없다.[71][72][73]

''에케웨시''와 ''데녠''은 고대 그리스어 민족 명칭인 (아카이오이)와 (다나오이)와 잠정적으로 동일시되는데, 이들은 호메로스 서사시에서 언급된다.[74]

3. 문서 기록

"바다 민족" 개념이 처음 기술된 메디네트 하부 비문은 주요 출처로 남아 있으며 "거의 모든 중요한 논의의 기초"이다.[85]

이집트 기록에서 바다 민족 아홉 무리 중 두 무리 이상을 언급하는 세 개의 별도 이야기가 있으며, 총 6개의 자료에서 발견된다. 아홉 무리 중 두 무리 이상을 언급하는 일곱 번째이자 가장 최근의 자료는 이야기라기보다는 610개의 개체 목록(명칭집)이다.[25] 이러한 자료는 아래 표에 요약되어 있다.

; 이집트 기록

람세스 2세 치세의 바다 민족에 대한 기록은 재위 2년째 나일 삼각주 지역에서 셰르덴(샤르다나)을 격퇴하고 포로로 잡은 사건과, 재위 5년째 히타이트 연합군에 대항하여 벌어진 카데시 전투와 관련이 있다.[17] 람세스 2세는 셰르덴족 포로를 이집트군에 편입시켜 히타이트 전선에 배치했고, 이들은 카데시 전투에 이집트 군인으로 참전했다.[18]

람세스 2세의 타니스 비문에는 "그 누구도 맞서 싸우는 법을 알지 못했던, 제멋대로인 셰르덴족이 바다 한가운데에서 그들의 군함을 타고 대담하게 항해해 왔으며, 아무도 그들을 막을 수 없었다."라는 구절이 있어, 셰르덴족이 이집트 지중해 해안에 지속적인 위협이었음을 보여준다.[19] 아스완 비문은 "대녹색"(지중해에 대한 이집트식 이름)을 포함한 여러 민족을 격파하기 위한 왕의 작전을 언급한다.

; 카데시 전투

카데시 전투는 람세스 2세 재위 5년에 레반트에서 히타이트 및 그 동맹국을 상대로 벌어졌다. 람세스는 이집트군을 분할했다가 히타이트군의 매복 공격을 받아 거의 패배할 뻔했으나, 증원군이 도착하면서 히타이트군을 카데시로 몰아냈다. 이는 전략적인 이집트의 승리였지만, 양측 모두 작전 목표를 달성하지는 못했다.[20]

펜타우르의 시는 이전에 포획된 셰르덴족이 파라오를 위해 일했을 뿐만 아니라, 이집트군을 4개 대열로 나누는 전투 계획을 세웠다고 전한다. 그러나 이들이 히타이트와 협력했다는 증거는 없다. 이 시는 카데시에 히타이트의 동맹국으로 간 민족들을 열거하는데, 그중에는 이전에 이집트 비문에 언급된 바다 민족 중 일부와 기원전 12세기의 대이동에 참여할 민족들이 포함되어 있다.(카데시 전투 부록 A 참조)

; 페리레 전투

메르넵타(기원전 1213–1203년)[83] 재위 5년과 6년에 서부 삼각주에서 "아홉 활"이라 불리는 연합 세력과의 페리레 전투가 있었다. 이 연합 세력의 약탈은 매우 심각하여 그 지역은 "가축의 목초지로 버려졌고, 조상 때부터 황폐해졌다".[84]

파라오 메르넵타가 이들을 상대로 한 행동은 카르나크 대각문, 아트리비스 석비, 카이로 석주, 메르넵타 석비 등에서 찾아볼 수 있다.[85] 카르나크 대각문은 전투를 가장 상세하게 설명하고 있으며, 아트리비스 석비와 카이로 석주는 동일한 내용의 축약본이다.[23] 메르넵타 석비는 승리 이후의 평화로운 통치를 묘사하고 있으나, 바다 민족에 대한 직접적인 언급은 없다.[23]

아홉 활은 리비아 왕의 지휘 아래 행동했으며, 가나안의 가자, 아스칼론, 예노암, 이스라엘인을 포함하는 동시다발적인 반란을 일으켰다.[86] 전투에는 리비아인, 메슈웨슈와 더불어, 키레네에서 배를 타고 온 것으로 추정되는 일부 바다 민족이 포함되어 있었다.[23] 이들은 에크웨시, 테레시, 루카, 셰르덴, 셰켈레시 등이었다.

메르넵타는 공격 소식을 듣고 "사자처럼 분노"하여 궁정을 소집하고 연설을 했다. 그는 프타 신으로부터 칼을 받는 꿈을 꾸고, 아문 신의 가호 아래 전투에 임했다. 6시간 후, 아홉 활은 무기를 버리고 도망쳤으며, 메르넵타는 6,000명을 죽이고 9,000명의 포로를 얻는 승리를 거두었다. 특히, 할례 여부를 통해 에크웨시가 그리스인인지에 대한 의문이 제기되기도 했다.

멜렌프타흐(기원전 1213년 - 기원전 1204년) 시대의 석비[75]에는 고대 리비아인과 바다 민족의 연합군 침략을 물리치고 6,000명의 병사를 살해하고 9,000명의 포로를 얻었다고 기록되어 있다. ([https://changhykw.uijin.com/libra/merenptah.html] 페르이렐 전투).

당시 바다 민족은 아카이와샤인, 루카인, 투르시아인, 셰르덴인, 셰켈레시인 등 5개의 집단으로 구성되어 있었다.

- 아카이와샤인 - 호메로스가 전하는 아카이아인, 즉 미케네 문명의 그리스인

- 루카인 - 소아시아 남서부의 리키아인(아나톨리아어족)

- 투르시아인 - 에트루리아인

- 셰르덴인 - 사르데냐인

- 셰켈레시인(Shekelesh) - 시칠리아인

이들은 이전부터 지중해 세계에 알려진 존재였으며, 이들의 대규모 이동은 동지중해 세계의 혼란 과정 중 하나로 발생한 것으로 여겨진다.

; 델타 전투

람세스 3세 재위 8년(기원전 1175년경), 메디네트 하부 장제전에는 람세스 3세가 델타 전투에서 바다 민족 연합군을 상대로 승리한 내용이 기록되어 있다. 이 전투는 람세스 3세 치세에 있었던 바다 민족과의 여러 전투 중 가장 잘 알려진 전투이다.[24]

람세스 3세는 메디나트 하부에 있는 자신의 사후 신전 비문에 바다 민족의 활동을 다음과 같이 기록하였다.

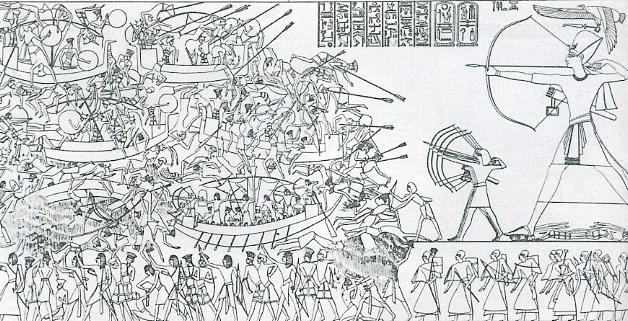

람세스 3세는 나일강 하구에서 바다 민족의 함대를 기다렸다가 기습 공격을 가했다. 이집트군은 특별히 건조한 전함을 나일강 하구에 숨기고 해안에 감시자를 배치하여 적을 함정에 빠뜨렸다. 바다 민족의 배는 전복되었고, 사람들은 해안으로 끌려 나와 즉결 처형되었다.[27]

메디네트 하부 북동쪽 외부 벽에는 8년 차 전투를 묘사하는 텍스트와 부조가 있다. 람세스 3세는 바다 민족을 "회오리바람"처럼 공격하여 그들의 마음과 영혼을 빼앗고, 무기를 바다에 흩어지게 했다고 묘사한다. 그는 아문-레 신이 자신에게 승리를 가져다주었다고 주장한다.[24]

지상군도 이집트 영내에서 격퇴되었다. 동쪽 외벽 부조에는 자히 근방에서 “북쪽 나라”을 상대로 벌어진 지상전이 묘사되어 있다. 전투가 끝났을 때, 히타이트, 아모르 등 “지상 민족”과, 티예커, “바다의 셰르덴”, “바다의 테레쉬”, 그리고 펠레세트 또는 필리스티아인 등 몇몇 우두머리들이 포로가 되었다.

람세스 3세에게 보내는 수사적 비문, 채플 C, 데르 엘 메디나는 비슷한 이야기를 기록합니다.[29]

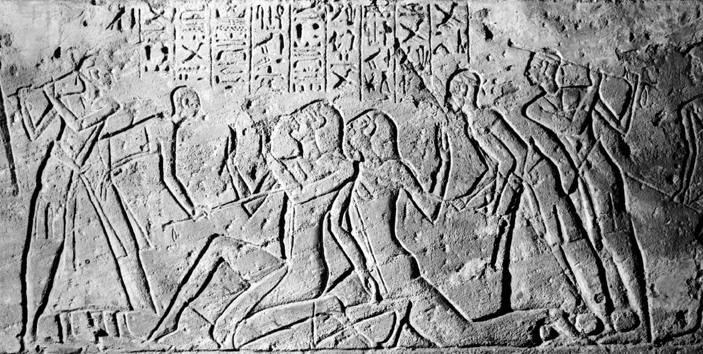

메디네트 하부 두 번째 탑문에는 람세스 3세가 세 줄의 포로를 아문에게 인도하는 장면이 묘사되어 있다. 왕 앞에 있는 텍스트에는 람세스 3세가 포로로 잡은 펠레셋(Pw-r'-s'-t), 데넨(D'-y-n-yw-n'), 셰켈레시(S'-k-rw-s)의 전사들을 언급하며, 아문의 힘이 그들의 씨앗을 무너뜨렸다고 적혀있다.[27]

이 전투는 람세스 3세의 승리로 끝났으며, 이집트는 바다 민족의 침략으로부터 안전을 확보할 수 있었다. 하지만 이 전투 이후에도 바다 민족의 위협은 완전히 사라지지 않았고, 람세스 3세는 이후에도 여러 차례 바다 민족과 전투를 벌여야 했다.

3. 1. 이집트 기록

람세스 2세 치세의 바다 민족에 대한 기록은 재위 2년째 나일 삼각주 지역에서 셰르덴(샤르다나)을 격퇴하고 포로로 잡은 사건과, 재위 5년째 히타이트 연합군에 대항하여 벌어진 카데시 전투와 관련이 있다.[17] 람세스 2세는 셰르덴족 포로를 이집트군에 편입시켜 히타이트 전선에 배치했고, 이들은 카데시 전투에 이집트 군인으로 참전했다.[18]

람세스 2세의 타니스 비문에는 "그 누구도 맞서 싸우는 법을 알지 못했던, 제멋대로인 셰르덴족이 바다 한가운데에서 그들의 군함을 타고 대담하게 항해해 왔으며, 아무도 그들을 막을 수 없었다."라는 구절이 있어, 셰르덴족이 이집트 지중해 해안에 지속적인 위협이었음을 보여준다.[19] 아스완 비문은 "대녹색"(지중해에 대한 이집트식 이름)을 포함한 여러 민족을 격파하기 위한 왕의 작전을 언급한다.

카데시 전투는 람세스 2세 재위 5년에 레반트에서 히타이트 및 그 동맹국을 상대로 벌어졌다. 람세스는 이집트군을 분할했다가 히타이트군의 매복 공격을 받아 거의 패배할 뻔했으나, 증원군이 도착하면서 히타이트군을 카데시로 몰아냈다. 이는 전략적인 이집트의 승리였지만, 양측 모두 작전 목표를 달성하지는 못했다.[20]

펜타우르의 시는 이전에 포획된 셰르덴족이 파라오를 위해 일했을 뿐만 아니라, 이집트군을 4개 대열로 나누는 전투 계획을 세웠다고 전한다. 그러나 이들이 히타이트와 협력했다는 증거는 없다. 이 시는 카데시에 히타이트의 동맹국으로 간 민족들을 열거하는데, 그중에는 이전에 이집트 비문에 언급된 바다 민족 중 일부와 기원전 12세기의 대이동에 참여할 민족들이 포함되어 있다.(카데시 전투 부록 A 참조)

메르넵타(기원전 1213–1203년)[83] 재위 5년과 6년에 서부 삼각주에서 "아홉 활"이라 불리는 연합 세력과의 페리레 전투가 있었다. 이 연합 세력의 약탈은 매우 심각하여 그 지역은 "가축의 목초지로 버려졌고, 조상 때부터 황폐해졌다".[84]

파라오 메르넵타가 이들을 상대로 한 행동은 카르나크 대각문, 아트리비스 석비, 카이로 석주, 메르넵타 석비 등에서 찾아볼 수 있다.[85] 카르나크 대각문은 전투를 가장 상세하게 설명하고 있으며, 아트리비스 석비와 카이로 석주는 동일한 내용의 축약본이다.[23] 메르넵타 석비는 승리 이후의 평화로운 통치를 묘사하고 있으나, 바다 민족에 대한 직접적인 언급은 없다.[23]

아홉 활은 리비아 왕의 지휘 아래 행동했으며, 가나안의 가자, 아스칼론, 예노암, 이스라엘인을 포함하는 동시다발적인 반란을 일으켰다.[86] 전투에는 리비아인, 메슈웨슈와 더불어, 키레네에서 배를 타고 온 것으로 추정되는 일부 바다 민족이 포함되어 있었다.[23] 이들은 에크웨시, 테레시, 루카, 셰르덴, 세켈레시 등이었다.

메르넵타는 공격 소식을 듣고 "사자처럼 분노"하여 궁정을 소집하고 연설을 했다. 그는 프타 신으로부터 칼을 받는 꿈을 꾸고, 아문 신의 가호 아래 전투에 임했다. 6시간 후, 아홉 활은 무기를 버리고 도망쳤으며, 메르넵타는 6,000명을 죽이고 9,000명의 포로를 얻는 승리를 거두었다. 특히, 할례 여부를 통해 에크웨시가 그리스인인지에 대한 의문이 제기되기도 했다.

멜렌프타흐(기원전 1213년 - 기원전 1204년) 시대의 석비[75]에는 고대 리비아인과 바다 민족의 연합군 침략을 물리치고 6,000명의 병사를 살해하고 9,000명의 포로를 얻었다고 기록되어 있다. ([https://changhykw.uijin.com/libra/merenptah.html] 페르이렐 전투).

당시 바다 민족은 아카이와샤인, 루카인, 투르시아인, 셸덴인, 셰켈레슈인 등 5개의 집단으로 구성되어 있었다.

- 아카이와샤인 - 호메로스가 전하는 아카이아인, 즉 미케네 문명의 그리스인

- 루카인 - 소아시아 남서부의 리키아인(아나톨리아어족)

- 투르시아인 - 에트루리아인

- 셸덴인 - 사르데냐인

- 셰켈레슈인(Shekelesh) - 시칠리아인

이들은 이전부터 지중해 세계에 알려진 존재였으며, 이들의 대규모 이동은 동지중해 세계의 혼란 과정 중 하나로 발생한 것으로 여겨진다.

람세스 3세 재위 8년(기원전 1175년경), 메디네트 하부 장제전에는 람세스 3세가 델타 전투에서 바다 민족 연합군을 상대로 승리한 내용이 기록되어 있다. 이 전투는 람세스 3세 치세에 있었던 바다 민족과의 여러 전투 중 가장 잘 알려진 전투이다.[24]

람세스 3세는 메디나트 하부에 있는 자신의 사후 신전 비문에 바다 민족의 활동을 다음과 같이 기록하였다.

람세스 3세는 나일강 하구에서 바다 민족의 함대를 기다렸다가 기습 공격을 가했다. 이집트군은 특별히 건조한 전함을 나일강 하구에 숨기고 해안에 감시자를 배치하여 적을 함정에 빠뜨렸다. 바다 민족의 배는 전복되었고, 사람들은 해안으로 끌려 나와 즉결 처형되었다.[27]

메디네트 하부 북동쪽 외부 벽에는 8년 차 전투를 묘사하는 텍스트와 부조가 있다. 람세스 3세는 바다 민족을 "회오리바람"처럼 공격하여 그들의 마음과 영혼을 빼앗고, 무기를 바다에 흩어지게 했다고 묘사한다. 그는 아몬-레 신이 자신에게 승리를 가져다주었다고 주장한다.[24]

지상군도 이집트 영내에서 격퇴되었다. 동쪽 외벽 부조에는 자히 근방에서 “북쪽 나라”을 상대로 벌어진 지상전이 묘사되어 있다. 전투가 끝났을 때, 히타이트, 아모르 등 “지상 민족”과, 티예커, “바다의 셰르덴”, “바다의 테레쉬”, 그리고 펠레세트 또는 필리스티아인 등 몇몇 우두머리들이 포로가 되었다.

람세스 3세에게 보내는 수사적 비문, 채플 C, 데르 엘 메디나는 비슷한 이야기를 기록합니다.[29]

메디네트 하부 두 번째 탑문에는 람세스 3세가 세 줄의 포로를 아문에게 인도하는 장면이 묘사되어 있다. 왕 앞에 있는 텍스트에는 람세스 3세가 포로로 잡은 펠레셋(Pw-r'-s'-t), 데넨(D'-y-n-yw-n'), 셰켈레시(S'-k-rw-s)의 전사들을 언급하며, 아문의 힘이 그들의 씨앗을 무너뜨렸다고 적혀있다.[27]

이 전투는 람세스 3세의 승리로 끝났으며, 이집트는 바다 민족의 침략으로부터 안전을 확보할 수 있었다. 하지만 이 전투 이후에도 바다 민족의 위협은 완전히 사라지지 않았고, 람세스 3세는 이후에도 여러 차례 바다 민족과 전투를 벌여야 했다.

3. 1. 1. 카데시 전투

람세스 2세 치세의 바다 민족에 대한 기록은 재위 2년째 나일 삼각주 지역에서 셰르덴(샤르다나)을 격퇴하고 포로로 잡은 사건과, 재위 5년째 히타이트 연합군에 대항하여 벌어진 카데시 전투와 관련이 있다.[17] 람세스 2세는 셰르덴족 포로를 이집트군에 편입시켜 히타이트 전선에 배치했고, 이들은 카데시 전투에 이집트 군인으로 참전했다.[18]

람세스 2세의 타니스 비문에는 "그 누구도 맞서 싸우는 법을 알지 못했던, 제멋대로인 셰르덴족이 바다 한가운데에서 그들의 군함을 타고 대담하게 항해해 왔으며, 아무도 그들을 막을 수 없었다."라는 구절이 있어, 셰르덴족이 이집트 지중해 해안에 지속적인 위협이었음을 보여준다.[19] 아스완 비문은 "대녹색"(지중해에 대한 이집트식 이름)을 포함한 여러 민족을 격파하기 위한 왕의 작전을 언급한다.

카데시 전투는 람세스 2세 재위 5년에 레반트에서 히타이트 및 그 동맹국을 상대로 벌어졌다. 람세스는 이집트군을 분할했다가 히타이트군의 매복 공격을 받아 거의 패배할 뻔했으나, 증원군이 도착하면서 히타이트군을 카데시로 몰아냈다. 이는 전략적인 이집트의 승리였지만, 양측 모두 작전 목표를 달성하지는 못했다.[20]

펜타우르의 시는 이전에 포획된 셰르덴족이 파라오를 위해 일했을 뿐만 아니라, 이집트군을 4개 대열로 나누는 전투 계획을 세웠다고 전한다. 그러나 이들이 히타이트와 협력했다는 증거는 없다. 이 시는 카데시에 히타이트의 동맹국으로 간 민족들을 열거하는데, 그중에는 이전에 이집트 비문에 언급된 바다 민족 중 일부와 기원전 12세기의 대이동에 참여할 민족들이 포함되어 있다.(카데시 전투 부록 A 참조)

3. 1. 2. 페리레 전투

메르넵타(기원전 1213–1203년)[83] 재위 5년과 6년에 서부 삼각주에서 "아홉 활"이라 불리는 연합 세력과의 페리레 전투가 있었다. 이 연합 세력의 약탈은 매우 심각하여 그 지역은 "가축의 목초지로 버려졌고, 조상 때부터 황폐해졌다".[84]파라오 메르넵타가 이들을 상대로 한 행동은 카르나크 대각문, 아트리비스 석비, 카이로 석주, 메르넵타 석비 등에서 찾아볼 수 있다.[85] 카르나크 대각문은 전투를 가장 상세하게 설명하고 있으며, 아트리비스 석비와 카이로 석주는 동일한 내용의 축약본이다.[23] 메르넵타 석비는 승리 이후의 평화로운 통치를 묘사하고 있으나, 바다 민족에 대한 직접적인 언급은 없다.[23]

아홉 활은 리비아 왕의 지휘 아래 행동했으며, 가나안의 가자, 아스칼론, 예노암, 이스라엘인을 포함하는 동시다발적인 반란을 일으켰다.[86] 전투에는 리비아인, 메슈웨슈와 더불어, 키레네에서 배를 타고 온 것으로 추정되는 일부 바다 민족이 포함되어 있었다.[23] 이들은 에크웨시, 테레시, 루카, 셰르덴, 세켈레시 등이었다.

메르넵타는 공격 소식을 듣고 "사자처럼 분노"하여 궁정을 소집하고 연설을 했다. 그는 프타 신으로부터 칼을 받는 꿈을 꾸고, 아문 신의 가호 아래 전투에 임했다. 6시간 후, 아홉 활은 무기를 버리고 도망쳤으며, 메르넵타는 6,000명을 죽이고 9,000명의 포로를 얻는 승리를 거두었다. 특히, 할례 여부를 통해 에크웨시가 그리스인인지에 대한 의문이 제기되기도 했다.

멜렌프타흐(기원전 1213년 - 기원전 1204년) 시대의 석비[75]에는 고대 리비아인과 바다 민족의 연합군 침략을 물리치고 6,000명의 병사를 살해하고 9,000명의 포로를 얻었다고 기록되어 있다. ([https://changhykw.uijin.com/libra/merenptah.html] 페르이렐 전투).

당시 바다 민족은 아카이와샤인, 루카인, 투르시아인, 셸덴인, 셰켈레슈인 등 5개의 집단으로 구성되어 있었다.

- 아카이와샤인 - 호메로스가 전하는 아카이아인, 즉 미케네 문명의 그리스인

- 루카인 - 소아시아 남서부의 리키아인(아나톨리아어족)

- 투르시아인 - 에트루리아인

- 셸덴인 - 사르데냐인

- 셰켈레슈인(Shekelesh) - 시칠리아인

이들은 이전부터 지중해 세계에 알려진 존재였으며, 이들의 대규모 이동은 동지중해 세계의 혼란 과정 중 하나로 발생한 것으로 여겨진다.

3. 1. 3. 델타 전투

람세스 3세 재위 8년(기원전 1175년경), 메디네트 하부 장제전에는 람세스 3세가 델타 전투에서 바다 민족 연합군을 상대로 승리한 내용이 기록되어 있다. 이 전투는 람세스 3세 치세에 있었던 바다 민족과의 여러 전투 중 가장 잘 알려진 전투이다.[24]

람세스 3세는 메디나트 하부에 있는 자신의 사후 신전 비문에 바다 민족의 활동을 다음과 같이 기록하였다.

람세스 3세는 나일강 하구에서 바다 민족의 함대를 기다렸다가 기습 공격을 가했다. 이집트군은 특별히 건조한 전함을 나일강 하구에 숨기고 해안에 감시자를 배치하여 적을 함정에 빠뜨렸다. 바다 민족의 배는 전복되었고, 사람들은 해안으로 끌려 나와 즉결 처형되었다.[27]

메디네트 하부 북동쪽 외부 벽에는 8년 차 전투를 묘사하는 텍스트와 부조가 있다. 람세스 3세는 바다 민족을 "회오리바람"처럼 공격하여 그들의 마음과 영혼을 빼앗고, 무기를 바다에 흩어지게 했다고 묘사한다. 그는 아몬-레 신이 자신에게 승리를 가져다주었다고 주장한다.[24]

지상군도 이집트 영내에서 격퇴되었다. 동쪽 외벽 부조에는 자히 근방에서 “북쪽 나라”을 상대로 벌어진 지상전이 묘사되어 있다. 전투가 끝났을 때, 히타이트, 아모르 등 “지상 민족”과, 티예커, “바다의 셰르덴”, “바다의 테레쉬”, 그리고 펠레세트 또는 필리스티아인 등 몇몇 우두머리들이 포로가 되었다.

람세스 3세에게 보내는 수사적 비문, 채플 C, 데르 엘 메디나는 비슷한 이야기를 기록합니다.[29]

메디네트 하부 두 번째 탑문에는 람세스 3세가 세 줄의 포로를 아문에게 인도하는 장면이 묘사되어 있다. 왕 앞에 있는 텍스트에는 람세스 3세가 포로로 잡은 펠레셋(Pw-r'-s'-t), 데넨(D'-y-n-yw-n'), 셰켈레시(S'-k-rw-s)의 전사들을 언급하며, 아문의 힘이 그들의 씨앗을 무너뜨렸다고 적혀있다.[27]

이 전투는 람세스 3세의 승리로 끝났으며, 이집트는 바다 민족의 침략으로부터 안전을 확보할 수 있었다. 하지만 이 전투 이후에도 바다 민족의 위협은 완전히 사라지지 않았고, 람세스 3세는 이후에도 여러 차례 바다 민족과 전투를 벌여야 했다.

3. 2. 히타이트 기록

3. 3. 우가리트 서신

몇몇 바다 민족의 흔적은 우가리트 문서에 나타나는데, 그중 마지막 세 개는 기원전 1180년경 도시의 파괴를 예고하는 듯하다.[40] 따라서 이 편지들은 기원전 12세기 초로 추정된다. 우가리트의 마지막 왕은 암무라피( 기원전 1191–1182년)였는데, 그는 이 서신들에서 상당히 젊은 인물로 묘사된다.

- RS 34.129는 도시 남쪽에서 발견된 가장 오래된 편지로, "위대한 왕", 아마도 히타이트(Hittites)의 수필룰리우마 2세(Suppiluliuma II)가 도시의 행정관에게 보낸 것이다. 그는 우가리트 왕에게 이브나두슈를 심문하기 위해 보내라고 명령했지만, 왕이 너무 미숙하여 응답하지 못했다. 따라서 그는 행정관에게 그 사람을 보내달라고 요청했고, 돌려보내겠다고 약속했다. 이브나두슈는 배를 타고 다니는 셰켈레시(Shekelesh)로 추정되는 시칼라(Shikala) 사람들에게 납치되어 그들과 함께 살았다. 이 편지는 일반적으로 왕의 군사 정보에 대한 관심으로 해석된다.[40]

- RS L 1, RS 20.238, RS 20.18은 비교적 나이가 많은 암무라피가 자신의 일을 처리하고, 알라시아(Alasiya)의 최고 감독관인 에슈와라(Eshuwara)에게 보낸 라파누 기록 보관소(Rap'anu Archive)의 편지이다. 암무라피는 에슈와라에게 적의 함선 20척이 바다에서 발견되었다고 알렸다. 에슈와라는 답장을 보내 암무라피의 군대의 위치를 문의했다. 또한 적의 함선 20척의 현재 위치를 알고 싶다고 언급했다.[41]

불행하게도 우가리트와 알라시아 모두 바다 민족의 맹공을 막을 수 없었고, 결국 파괴되었다. 암무라피가 알라시아의 왕에게 보낸 편지(RS 18.147)는 후자의 도움 요청에 대한 응답이었다. 그 편지에서 암무라피는 우가리트가 직면한 절망적인 상황을 묘사한다.

암무라피는 다시 카르케미쉬(Carchemish)의 부왕에게 도움을 요청했는데, 그는 실제로 바다 민족의 맹공을 견뎌냈다. 쿠지-테슈브(Kuzi-Teshub) 1세는 탈미-테슈브(Talmi-Teshub)의 아들로, 마지막 히타이트 왕인 수필룰리우마 2세(Suppiluliuma II)와 동시대 인물이며, 기원전 1175년경부터 990년경까지 "동남아시아 소아시아, 북 시리아 ... [에서] 유프라테스 강의 서쪽 굴곡부"까지 뻗어 있는 미니 제국을 운영했다.[43] 그의 부왕은 암무라피에게 몇 마디 조언을 해줄 수 있을 뿐이었다.

3. 4. 비블로스의 오벨리스크

훗날 바다 민족[81] 중 하나로 분류된 최초의 민족 집단에 대한 기록은 오벨리스크 사원(현재 레바논 비블로스 소재) 내 오벨리스크에 쓰인 이집트 상형 문자로 남아 있다.[36][37] 아비셰무 오벨리스크 명문은 루카의 아들, "리키아인"[82] 쿠쿠니스(Kukunnis)를 언급한다.[38] 그 시기는 기원전 2000년 또는 1700년으로 다양하게 제시된다.

루카인들은 다수의 히타이트어와 고대 이집트어 기록을 통해 알려져 있다. 루카의 땅은 이후 리키아 지역에 위치했지만, 매우 이동성이 높았던 것으로 보인다. 이들은 통일된 왕국을 이루지 못하고 분산된 정치 구조를 가지고 있었으며, 히타이트와 이집트 기록에서는 그들을 약탈자, 반역자, 해적으로 묘사하고 있다. 루카인들은 아수와 연합의 일원으로 히타이트와 싸웠으며, 이후 카데시 전투에서 히타이트 편에서 싸웠다.[46]

4. 바다 민족에 대한 가설들

바다 민족의 정체와 기원에 대해서는 다양한 가설들이 제기되어 왔으며, 이 가설들은 서로 배타적이지 않고 부분적으로 또는 전체적으로 사실일 수 있다.

장 프랑수아 샹폴리옹은 메디네트 하부의 제2탑문과 요새화된 동쪽 문 기단에 새겨진 상형 문자를 통해 바다 민족을 처음으로 언급했다.[3][4] 에마뉘엘 드 루제는 1855년 람세스 3세가 메디네트 하부 제2탑문에 묘사한 전투를 해석하면서 "바다 민족"이라는 용어를 처음 사용했다.[5][6][7] 이후 가스통 마스페로는 1895~96년에 출판한 《민족의 투쟁(The Struggle of the Nations)》에서 해상 이주 이론을 대중에게 널리 알렸다.[8] 이 이론은 에두아르트 마이어와 같은 학자들에 의해 채택되어 널리 받아들여졌으나, 1990년대 초부터 많은 학자들에 의해 의문시되었다.[8][9][2][10][11]

고대 이집트 자료를 보면, "바다 민족"이라는 용어는 9개 민족을 지칭하는 데 사용된다.[9][11][12] 기원전 1200년경 여러 문명이 갑작스럽게 멸망하면서, 많은 역사가들은 히타이트, 미케네 문명, 미탄니 왕국의 붕괴 원인이 바다 민족이라고 추정했다. 그러나 마크 반 데 미엘루프 등은 이 설에 반대한다. 니콜라 그리말은 '''하비루'''라고 불리는 집단에 의해 미탄니·아시리아·바빌로니아가 멸망했다고 주장하며, 람세스 3세가 막아낸 바다 민족의 공격은 과장된 기록이라고 말한다. 우가리트 유적에 따르면, 아스칼론과 하솔이 전멸했을 때에도 비블로스와 시돈은 무사했다.

바다 민족이 그리스인 이주 또는 그리스어를 사용하는 침입자("Ekwesh"는 아카이아인, 데넨은 다나오이)에 의해 형성되었다는 가설도 있다. 이 가설은 필리스테인이 그리스어 화자 집단의 일부임을 시사한다. 독일 고고학자 에버하르트 자거는 바다 민족이 초기 미케네 문명 도시 국가 사람들이라고 주장했다. 선 문자 B를 사용하던 당시에는 문해력이 낮았기 때문에, 전쟁의 본질을 기술할 수 있는 문서는 적었다. 고대 그리스에서 서기법이 등장하면서 다양한 문서 작성이 가능해졌다.

중앙 유럽이나 이탈리아 반도에서 온 사람들이 바다 민족 사건과 관련되었을 것이라는 확고한 논거는 없다. 바다 민족에 의해 불탄 것으로 여겨지는 도시의 유적에서 이탈리아형 도자기와 청동 무기가 발견되었다. 셰켈레시(Shekelesh)를 시칠리아에 있던 고대인과 동일시하려는 학자도 있다. 중부 유럽형 브로치와 호박 구슬도 여러 도시에서 발견되었지만, 이는 바다 민족 이전에는 나타나지 않았다. 헝가리나 중앙 독일에서 발굴된 기원전 1800-1600년에 걸친 칼과 컵은 이탈리아 양식과 유사하다.

바다 민족의 유린으로 풍요로운 도시가 여러 곳 붕괴되었지만, 그들은 유구 위에 저문화·경제 수준의 정착지를 세웠다. 이는 도시의 상징에 대한 깊은 경멸을 나타낸다. 호메로스의 작품을 보면, 후기의 전사 계급이 전리품을 버렸을 가능성은 없다.

문헌과 유물 기록은 그리스와 이집트 국가가 북쪽과 서쪽에서 용병을 활용했음을 시사한다. 이 용병 집단이 토착 노예층과 동맹을 맺어 사회 구조를 파괴했다는 가능성이 제기된다. 단 지파를 바다 민족의 하나인 "Danua"나 데나이인과 비교하는 학자도 있는데, 이는 사사기에 나오는 단 지파와 필리스테인의 적대감을 설명한다.

기원전 1200년의 카타스트로프 이후 그리스는 암흑 시대로 접어들었고, 페니키아, 가나안 지방이 무역, 해적 행위로 번성하면서 그들이 바다 민족과 관련이 있다는 설, 해적의 기착지로서 번성했다는 설이 있다.

4. 1. 필리스틴 가설

필리스틴 가설은 펠레세트가 성경에 등장하는 필리스틴과 동일한 집단이라는 가설이다.[50] 펠레세트는 일반적으로 에게해 문화권 어딘가에서 기원한 것으로 여겨진다.[51]필리스티아 남해안 평원에서 발견된 고고학적 단서는 후기 청동기 시대에 있었던 가나안 문명의 붕괴와 외부(주로 에게해) 문명으로의 대체 및 통합을 보여준다. 이 증거에는 미케네 3C기 양식에서 점차 필리스틴 고유 양식으로 변용된 도기 등이 포함된다. Mazar는 필리스티아의 미케네 3C기 양식 도기 제작자가 필리스틴인이며, 이들은 동쪽으로 이주한 미케네 그리스인이라고 주장한다. 그러나 Sandars는 이를 특정 집단에 연결시키지 않고 '필리스틴 도기', '바다 민족' 도기, 또는 '외국' 도기라고 부르는 것이 오해를 줄일 것이라고 말한다.[91]

필리시테인 문화 유물은 아쉬켈론, 아쉬도드, 에크론, 가스, 가자 등 필리스틴의 5개 주요 도시 발굴지 등 여러 곳에서 발견된다. 필리스틴 문화가 이민자 문화가 아니라 현지 가나안 문화가 발전한 것이라는 주장도 있지만, 다른 학자들은 이민 가설을 지지한다.

는 블레셋인을 갑돌과 가슬루힘과 연관 짓고, 는 갑돌 사람들이 가자 지역에 정착했다고 언급한다. 필리스틴 이색 도기와 같은 에게해 스타일 유물과, 철기 시대 초기에 아스칼론과 같은 지역에 유럽에서 온 이주민들이 정착했음을 시사하는 유전적 증거가 있다.[52] 유전적 증거와 고고학적 증거는 새로운 이주민들이 현지 인구와 빠르게 동화되고 혼인했음을 보여준다.[52]

4. 2. 미노아 가설

레반트에 정착한 티예커와 펠레세트는 크레타와 연관이 있을 수 있는 전통을 가졌다. 티예커는 크레타를 떠나 아나톨리아에 정착하였다가 그곳을 버리고 도르를 건설한다. 구약 성서에 따르면 이스라엘의 신은 필리스틴을 카프토르에서 나오게 했다. 성서학 및 고전학 주류는 카프토르를 크레타를 가리키는 것으로 생각하나, 이와 다른 소수 이론도 존재한다. 당시 크레타에는 미케네 그리스어와 미노아어의 후손인 에테오크레타/Ἐτεόκρητεςgrc("진짜 크레타")어 등 수많은 언어를 쓰는 사람들이 살았다. 확실치는 않으나, 티예커 및 펠레세트는 에테오크레타어를 사용했을 수 있다.최근 연구결과에 따르면, 산토리니 화산은 바다 민족의 최초 출현기와 아주 가까운 시기(기원전 1660년~1613년 사이로 추정)에 분화했을 수 있다.[92] 분화와 그 후폭풍(화재, 해일, 기후변화, 기근)은 지중해, 레반트, 그리고 특히 그리스에 걸쳐 광범위한 영향을 주었을 것이며, 이는 지중해 다른 지역을 침략할 동기를 부여했을 수 있다.[92]

4. 3. 그리스인 이민설

덴옌과 그리스의 다나안인, 에크웨시와 그리스의 아카이아인의 동일시는 청동기 시대 연구에 있어 오래 묵은 논쟁거리이다.[74] 그리스인들이 바다 민족으로 나타난 것이라면, 그들은 무엇을 하고 있었던 것인가? Michael Wood는 이 질문과 (이미 위에서 필리스틴의 정체로 제시된) 그리스인의 역할에 대한 가설을 잘 요약한다.[93](아카이오이)와 (다나오이)는 호메로스 서사시에서 언급되는 고대 그리스어 민족 명칭이다.[74] Wood는 또한 “그리스어 사용자들이 이 시기에 동일한 지역(사르데냐 및 시칠리아)으로 이주”했음을 지적하며, 셰덴 및 셰켈레시를 이에 포함시킨다. 그는 그리스인이 바다 민족의 구성원 중 하나였으며 그 수는 상대적으로 소수였음이 확실하다고 조심스레 지적한다. 그러나 그의 주 가설은, 트로이 전쟁은 트로이 6기에 대한 전쟁이었으며, Carl Blegen이 생각한 후보인 트로이 7a기는 그리스의 바다 민족에 의하여 파괴되었다는 것이다. 그는 트로이 전쟁이 끝나고 고향으로 돌아오는 길에 이집트와 싸워 사로잡힌 후 그곳에서 일하는 방랑하는 크레타인인 오디세우스가 상기에서 묘사된 람세스 3세 재위 8년째의 군사작전을 “기억한다”는 점을 제시한다. 또한 키티온 등 키프로스에서 파괴된 지역이 새로운 그리스어 사용자들에 의하여 재건되었음을 지적한다.[93]

4. 4. 트로이 가설

고대 로마인들은 테레쉬가 에트루리아 문화권인 티레니아와 타루이사(트로이의 히타이트 명으로 추정)와 관련이 있을 가능성을 제기했다. 로마 시인인 베르길리우스는 아이네이스에서 아이네아스가 멸망하는 트로이를 탈출하여 라티움에 도달하였으며, 훗날 로마의 첫 번째 왕인 로물루스가 아이네아스의 자손이라고 묘사하면서 이러한 믿음을 언급했다. Eberhard Zangger는 티예커, 루카 등 타 바다 민족과 아나톨리아 지역의 관계를 고려하여 아나톨리아 기원설을 제창했다. 최근 이루어진 유전자 배열 연구에서 토스카나 지역의 가축은 아나톨리아 반도 북서쪽 가축과 유전적으로 가장 가깝다는 사실이 밝혀져, 이 가설을 뒷받침한다.4. 5. 미케네 전쟁 가설

미케네 전쟁 가설은 바다 민족이 그리스 미케네 도시 국가들 간의 전쟁으로 인해 발생했다는 이론이다. 에게해 문명 중 그리스어권에서는 외부 침략이 거의 없었을 것이지만, 미케네 문명은 내부 갈등으로 인해 쇠퇴했다는 것이다.기원전 13세기 말엽에서 12세기 초, 그리스의 요새 다수가 파괴되었다. 20세기 중반, 신시내티 대학의 칼 블레겐(Carl Blegen)은 이것이 도리아인의 침입 때문이라고 주장했다. 그는 미케네의 필로스가 북쪽에서 온 도리아인의 기습으로 파괴되었다고 보았다.

그러나 존 채드윅(John Chadwick)은 필로스인이 북동쪽으로 후퇴했으므로 공격은 남서쪽에서 왔을 것이며, 따라서 바다 민족이 침략자일 가능성이 높다고 주장했다. 그는 바다 민족이 아나톨리아 반도에 근거를 두었으며, 미케네인들이 스스로를 아카이아인이라 불렀을지는 불확실하지만, "이들을 연결하는 것은 매우 흥미롭다"고 언급했다. 다만, 채드윅은 모든 바다 민족이 그리스인이라고 주장하지는 않는다.

그리스 신화에 나타난 미케네 도시간의 혼란을 보면, 미케네인이 자멸했다는 가설은 오래전부터 존재했다. 그리스 역사가 투키디데스도 이러한 이론을 제시했다. 이러한 약탈을 미케네 그리스의 몰락, 더 나아가 바다 민족과 연결시키는 것은 자연스러운 결과이다. 필리스틴이나 그리스 이주설을 지지하는 일부 학자들은 모든 미케네인이나 바다 민족이 그리스인이라고 주장하지만, 채드윅은 여러 민족이 연관되었을 것이라는 가설을 지지한다.

4. 6. 사르데냐, 시칠리아, 티레니안인 가설

셰르덴이 사르데냐, 셰켈레시가 시칠리아, 테레쉬가 티레니아인과 연관되었을 가능성을 제시하는 이론은 역사가 오래되었으나, 이는 주로 이름의 유사성에 근거한다.[94]바다 민족 시기에, 마그나 그라이키아 지역을 포함한 서지중해 지역에서 가장 발전한 건축물은 누라게 문명이 사르데냐에 만든 것이었다. 로마 시기 이전 시켈인은 시칠리아(지명이 민족명을 딴 것으로 보임)를 포함한 여러 지역에 알려져 있었다.

이들 바다 민족과의 관계에 대해 발견된 증거는 없다. 에트루리아인이 자신을 가리키던 말인 ‘Rasna’는 티레니아 어원과 관계가 없으며, 초기 형태인 ''T'Rasna''에서 파생된 것으로 생각된다. 에트루리아 문명의 연구 결과 에트루리아어의 일부가 해독되었다. 에게문명의 명문에 변형된 언어가 남아있으나, 이는 로마에 멸망하기 전 항해 개척시대에 에트루리아인 여행자 또는 식민지 주민이 남긴 것으로 생각된다.

고고학계에서도 이는 수수께끼에 싸여 있다. 이에 대하여 언급할 수 있는 것은, 미케네 3C기 도기가 바다 민족과 관련된 지중해 지역에 분포하며, 이것이 사르데냐 등 여러 곳에 도입된 것은 문화의 파괴적이거나 점진적인 변화와 연관될 수 있다는 것 뿐이다. 이는 고고학적 이론을 제시하기에는 충분한 것으로 보인다. 지배적인 가설은 셰던과 셰켈레쉬가 그들의 이름을 “그들의 기원이 아니라 목적지였던” 사르데냐와 시칠리아에서 따 왔다는 것이다.[94]

셰켈레시는 초기 카르나크 대 비문에 등장하며, 여기에서 리비아 통치자 메리에이의 보조 부대로 묘사된다. 비문에서 파라오 메르네프타는 그들 중 200명에서 222명을 죽였다고 주장한다.[53] 그들은 또한 항해를 하는 '시키라유'(히타이트어: 𒅆𒅗𒆷𒅀𒌋 š-i-ka-la-ia/u-u)로 히타이트 기록에 나타날 수도 있지만, 이 연결은 추측에 불과하다.[54]

셰르덴은 이전에 람세스 2세의 기록에 언급되었는데, 그는 이들이 이집트 해안을 습격하려 했을 때 자신의 즉위 2년(기원전 1278년)에 그들을 물리쳤다고 주장했다. 그 후 파라오는 그들 중 많은 사람들을 자신의 개인 경호원으로 편입시켰다.[55][56] 그들은 또한 아마르나 서한에 나타날 수 있으며, 그들의 이름은 아카드어로 "še-er-ta-an-nu"로 표기된다.[57][58][59] 언어학적 유사성, 유사한 무기, 지중해의 동일한 장소에서의 존재, 그리고 그곳의 다른 민족들과의 유사한 관계, 그리고 역사적, 고고학적 자료에 대한 다른 분석을 바탕으로, 일부 고고학자들은 셰르덴을 사르데냐의 누라게 문명과 동일시하려고 제안했다.[60][61][62][63] 이 입장에 대한 추가적인 증거는 키프로스의 요새화된 정착지인 필라-코키노크레모스에서 발견된 기원전 12세기의 누라게 도자기에서 찾을 수 있다.[64][65][66][67][68][69][70]

4. 7. 아나톨리아 기근 가설

히스토리아이/Ἱστορίαιgrc에 따르면, 아티스 왕의 치세에 리디아 전역에 큰 기근이 있었다. 리디아인들은 이 기근으로 인해 티레누스의 지도 하에 스미르나에서 배를 만들어 움브리아에 도착하여 정착하고, 스스로를 티레니아인으로 불렀다.메르넵타 석비에는 히타이트의 기근을 해결하기 위해 곡물을 실어 날랐다는 내용이 언급되어 있으며, 이는 테레쉬와의 관계를 시사한다. 많은 학자들이 아나톨리아 출신의 해양 이민자와 기근을 해결하고자 하는 섬들 간의 연합 이론을 제시했다. 우가리트의 RS 18.38 서판 역시 히타이트로의 곡물 운송을 언급하며, 이는 가뭄과도 연관된다.

Barry Weiss는 파머 가뭄 지수를 적용하여 후기 청동기 문명의 붕괴와 연관된 지역에 영향을 끼친 가뭄을 확인했다. 이 가뭄은 사회경제적 문제를 야기하여 전쟁을 촉발했을 수 있다. 최근 연구에 따르면 당시 동지중해의 기후 변동과 사막화는 북대서양 진동과 연관이 있다. Brian Fagan은 대서양의 한겨울 폭풍이 피레네 북쪽과 알프스로 이동하면서 중유럽은 습하게 만들고 동지중해에는 가뭄을 초래하는 과정을 설명했다.

4. 8. 침략자 가설

침략이라는 용어는 일반적으로 해당 시기를 그린 문학에서 공격을 의미하지만, 근거가 없어 현재는 받아들여지지 않는다.[95] 이러한 종합적 움직임은 하나의 민족 또는 문화만이 관련된 것이 아니며, 핀리(Finley)에 따르면 '혼란'이 일어났다.[96]대규모의 인구 이동은 유럽의 카르파티아-다뉴브 지역을 진원지로 하여 여러 지역으로, 여러 번에 걸쳐 퍼져나간 것으로 보인다. 다뉴브 유역에서는 이러한 이동이 여러 번 관찰되지만, 에게해에서는 그렇지 않다. "이 모든 파괴는 기원전 1200년경에 동시에 일어났다."[96] 핀리는 도리아인의 침입, 바다 민족의 공격, 레반트에서의 필리스틴 왕국의 형성과 히타이트 제국의 몰락 등을 기원전 1200년의 관점으로 압축하여 보여주지만, 이는 사실 수백 년이 필요한 사건이다.

Robert Drews는[97] "혼돈 속에 파괴된 지역"이라고 일컫는 47개의 파괴된 요새화 지역 지도를 제시했는데, 이들은 레반트에 집중되어 있고, 몇몇은 그리스와 아나톨리아 반도에 위치한다. 또한 최근 발굴된 3천 년 전에 기록된 것으로 추정되는 비석에 따르면 바다 민족이 소아시아 지역 왕국의 연합 함대일 가능성이 있다고 한다.[98] 그러나 파괴가 정확하게 누구에 의하여 언제 일어났는지는 의문으로 남아있으며, 이것이 해결되지 않는 한은 어떠한 재앙이 일어났는지에 대한 이론은 순수한 추정에 불과하다.

침략자들은 원래 존재한 도시의 부를 흡수하려는 의도를 보이지 않았으며, 폐허 위에 문화적, 경제적으로 더 단순한 거주지를 만들어 해당 지역의 문화를 대체하였다. 예를 들어 필로스에서는 왕궁과 상점 등은 전용되지 않고 모두 불탔으며, 계승자들은 단순한 도기와 간단한 물품을 가지고 폐허 위로 이주했다. 이는 문화적 단절을 보여준다.

이러한 모든 문화적 단절이 침략자 가설을 뒷받침할 수 있을 만큼 동시대에 일어난 것인지의 여부는 또 다른 문제를 야기한다. 다뉴브에서 출발하여 여기저기로 넘어간 민족의 정체는 기록에 충분히 제시되지 않는다.

5. 해상 민족의 영향

비블로스, 시돈, 아시리아와 같은 몇몇 국가는 바다 민족의 이주를 버텨냈다. 이유는 알 수 없지만 람세스 3세는 이를 몹시 비관적으로 보았으며, 무너져 내렸던 카르케미시는 바다 민족의 침략 이후 다시 부활하였다. 쿠지-테숩 1세(히타이트를 마지막으로 지배한 수피룰리우마 2세와 동시대인이었던 탈미-세숩의 아들)은 그곳에서 힘을 증명했다.[89] 쿠지-테숩 및 그의 후계자들은 카르케미시에서 소아시아 남동쪽, 시리아 북쪽, 유프라테스 서안까지 확장된 소제국을[90]기원전 1175년에서 990년까지 통치했다.

6. 한국의 관점

6. 1. 동아시아에 미친 간접적 영향

6. 2. 현대 한국 사회의 인식

참조

[1]

서적

The Sea and Civilization: A Maritime History of the World

https://books.google[...]

Knopf Doubleday Publishing Group

2015-10-27

[2]

논문

[3]

문서

[4]

논문

[5]

논문

[6]

문서

Médinet-Habou, Temple funéraire de Ramsès III, muraille du nord (5)

http://www.musee-ors[...]

[7]

논문

[8]

논문

[9]

논문

[10]

논문

[11]

논문

[12]

논문

[13]

논문

[14]

논문

[15]

논문

[16]

논문

[17]

논문

[18]

논문

[19]

서적

Pharaoh Triumphant: The Life and Times of Ramesses II, King of Egypt

Aris & Phillips

[20]

웹사이트

The Battle of Kadesh

http://home.comcast.[...]

2007-03-30

[20]

웹사이트

Egyptian Accounts of the Battle of Kadesh

http://www.reshafim.[...]

2008-05-03

[21]

논문

[22]

문서

The Great Karnak Inscription

[23]

논문

[24]

논문

[25]

논문

[26]

문서

Bryce, p.371

[27]

논문

[28]

논문

[29]

문서

Bernard Bruyère, Mert Seger à Deir el Médineh, 1929, pages 32–37

[30]

문서

Redford, P. 292. A number of copies or partial copies exist, the best being the Golenischeff Papyrus, or Papyrus Moscow 169, located in the Pushkin Museum of Fine Arts in Moscow (refer to [http://www.archaeowiki.org/Onomasticon_of_Amenemope Onomasticon of Amenemipet] at the Archaeowiki site). In it the author is stated to be Amenemope, son of Amenemope.

[31]

문서

Letter EA 81

[32]

웹사이트

The Amarna Letters

http://www.courses.p[...]

2018-05-09

[33]

논문

[34]

문서

[35]

논문

[36]

서적

Foilles de Byblos

[37]

논문

Dunand's New Byblos Volume: A Lycian at the Byblian Court

https://www.jstor.or[...]

[38]

학술지

The Lukka Problem – And a Possible Solution

[39]

학술지

The Sea Peoples, from Cuneiform Tablets to Carbon Dating

2011-06-08

[40]

문서

The texts of the letters are transliterated and translated in

[41]

문서

The sequence, only recently completed, appears in

[42]

문서

Ugaritica V: 87–90 no. 24

[43]

문서

[44]

문서

[45]

문서

RSL I = Nougayril et al., (1968) 86–86, no.23

[46]

서적

The Ahhiyawa Texts

Society of Biblical Literature

[47]

백과사전

The Late Bronze Age in the West and the Aegean

Oxford University Press

[48]

백과사전

Greek (and our) Views on the Karians

Brill

[49]

백과사전

Against the identification of Karkiša with Carians

[50]

서적

Biblical Peoples and Ethnicity: An Archaeological Study of Egyptians, Canaanites, Philistines, and Early Israel, 1300-1100 B.C.E.

https://books.google[...]

Society of Biblical Literature

[51]

서적

The Philistines and Aegean migration at the end of the Late Bronze Age

Cambridge University Press

[52]

학술지

Ancient DNA sheds light on the genetic origins of early Iron Age Philistines

2019-07-03

[53]

서적

Der Kampf der Seevölker gegen Pharao Ramses III.

Rahden

2012

[54]

문서

Historisches Textbuch zum Alten Testament.

Göttingen

[55]

서적

Pharaoh Triumphant: The life and times of Ramesses II, King of Egypt

Aris & Phillips

[56]

학술지

Gli shardana e l'Egitto ramesside

Archaeopress

[57]

문서

EA 81, EA 122, EA 123 in Moran (1992) pp. 150-151, 201-202

[58]

학술지

Sherden from the Sea: The arrival, integration, and acculturation of a Sea People

https://www.academia[...]

2013

[59]

학회자료

Šrdn of the Sea: A reassessment of the Sherden and their role in Egyptian Society

https://www.academia[...]

[60]

서적

Egypt, Canaan and Israel: History, Imperialism, Ideology and Literature: Proceedings of a Conference at the University of Haifa, 3–7 May 2009

https://books.google[...]

Brill

2011-06-09

[61]

서적

Shardana e Sardegna : i popoli del mare, gli alleati del Nordafrica e la fine dei Grandi Regni (XV-XII secolo a.C.)

Edizioni della Torre

[62]

서적

I popoli del Grande Verde : il Mediterraneo al tempo dei faraoni

Edizioni Storia e Studi Sociali

[63]

서적

Sea peoples in Canaan, Cyprus and Iberia (12th to 10th centuries BC)

https://eprints.ucm.[...]

Complutense University of Madrid

[64]

문서

Revisiting Late Bronze Age oxhide ingots: Meanings, questions and perspectives

https://www.research[...]

University of Gothenburg

[65]

서적

Le sculture di Mont'e Prama - Contesto, scavi e materiali

https://books.google[...]

Gangemi Editore

2019-07-19

[66]

서적

PYLA-KOKKINOKREMOS: Short report of the 2017 campaign

https://www.academia[...]

[67]

웹사이트

Pyla-Kokkinokremos: Short report of the 2016 campaign

https://www.academia[...]

[68]

문서

"L'Isola di Afrodite"

[69]

문서

INTERCONNESSIONI FRA MEDITERRANEO E ATLANTICO NELL'ETÀ DEL BRONZO: IL PUNTO DI VISTA DELLA SARDEGNA

http://www.raco.cat/[...]

ISMA-CNR

[70]

서적

On cooking pots, drinking cups, loomweights and ethnicity in bronze age Cyprus and neighbouring regions: an international archaeological symposium held in Nicosia, November 6th-7th, 2010

A.G. Leventis Foundation

2011

[71]

서적

Die Seevölker in Palästina

https://books.google[...]

1994

[72]

서적

Facsimile of an Egyptian hieratic papyrus of the reign of Rameses III, now in the British Museum, Papyrus Harris no 1

http://digi.ub.uni-h[...]

British Museum, Department of Egyptian and Assyrian Antiquities

1876

[73]

문서

Der Kampf der Seevölker gegen Pharao Ramses III

2012

[74]

문서

2010

[75]

문서

カルナック神殿のGreat Karnak Inscriptionや「メルエンプタハ石碑」からメルエンプタハと海の民との戦闘記録を知ることが出来る

[76]

웹인용

Sea Peoples

http://www.britannic[...]

2012-09-08

[77]

문서

A convenient table of Sea Peoples in hieroglyphics, transliteration and English is given in the dissertation of Woudhuizen, 2006, who developed it from works of Kitchen cited there

[78]

웹인용

Sea peoples

http://www.britannic[...]

2012-09-08

[79]

저널

Shasu or Habiru. Who Were the Early Israelites?

Biblical Archaeology Society

2008-11

[80]

문서

Page 53

[81]

문서

See also the Woudhuizen dissertation of 2006 for a fuller consideration of the meaning of ethnicity.

[82]

문서

The [[Lukka]] Problem - And a Possible Solution

http://links.jstor.o[...]

1974-10

[83]

문서

Like those of Ramses II, these dates are not certain. Von Beckerath's dates, adopted by Wikipedia, are relatively late; for example, Sanders, Ch. 5, p. 105, sets the Battle of Perire at April 15, 1220.

[84]

문서

The Great Karnak Inscription

[85]

문서

All four inscriptions are stated in Breasted, V. 3, "Reign of Meneptah", pp. 238 ff., Articles 569 ff., downloadable from Google Books. For the Great Karnak Inscription see also Manassa.

[86]

서적

성서 고고학

기독교문서선교회

2013

[87]

문서

Medinet Habu inscription of Ramesses III's 8th year, lines 16-17, trans. by John A. Wilson in Pritchard, J.B. (ed.) Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament, 3rd edition, Princeton 1969., p.262

[88]

문서

Beckman cites the first few lines of the inscription located on the NW panel of the 1st court of the temple. This extensive inscription is stated in full in English in the Woudhuizen thesis, which also contains a diagram of the locations of the many inscriptions pertaining to the reign of Ramses III on the walls of temple at Medinet Habu.

[89]

문서

[90]

문서

[91]

문서

Ch. 7

[92]

웹인용

New Evidence Suggests The Need To Rewrite Bronze Age History

http://www.scienceda[...]

Sciencedaily.com

2006-04-29

[93]

문서

Odyssey XIV 191-298

[94]

문서

[95]

문서

The Ancient Mediterranean

[96]

문서

[97]

문서

Pages 8-9

[98]

웹사이트

http://www.independe[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com