백의민족

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

백의민족은 한국인이 흰 옷을 즐겨 입었던 관습과 그로 인해 유래된 한국 민족에 대한 별칭이다. 삼국 시대부터 흰 옷을 입는 관습이 있었으며, 그 기원은 정확히 알려지지 않았지만 청결함, 애도, 민족성을 나타내는 상징으로 여겨졌다. 고려 시대와 조선 시대에 백의 금지령이 내려지기도 했지만, 일제강점기까지 흰옷 착용은 지속되었다. 일제강점기에는 흰옷 착용을 금지하려는 시도가 있었으나, 한국 독립 운동의 상징으로 여겨지기도 했다. 1945년 광복 이후 한국 전쟁을 거치면서 흰 옷을 입는 관습은 점차 사라졌다. 백의민족이라는 용어는 민족주의를 표현하며, 한국의 독특한 정체성을 상징하는 용어로 사용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 상징 - 한국어

한국어는 한국과 북한에서 주로 사용되는 한국어족 언어로, 대한민국에서는 한국어 또는 한국말, 북한에서는 조선어 또는 조선말이라 불리며, 훈민정음으로 표기되는 독자적인 문자 체계, 교착어적 특징, 유연한 어순, 복잡한 존칭 체계를 가진다. - 한국의 상징 - 한글

한글은 15세기 조선 시대에 세종대왕이 창제한 한국의 고유 문자로, 자음과 모음을 결합하여 소리를 나타내는 음소 문자이며, 과학적이고 체계적인 특징을 인정받아 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다. - 의류 논란 - 지도 순찰대

지도 순찰대는 이란 이슬람 혁명 후 여성의 히잡 착용을 강제하기 위해 설립된 종교 경찰로, 이슬람 복장 규정 위반을 단속하며 이란 최고 지도자에게 보고하는 체계를 갖추고 2022년 마흐사 아미니 사망 사건으로 큰 논란을 겪었다. - 의류 논란 - 크로스드레싱

크로스드레싱은 자신의 성별과 반대되는 옷을 입는 행위로, 다양한 문화와 시대에 걸쳐 나타났으며, 성 정체성 표현, 예술, 유희 등 여러 목적으로 활용되고 사회적 수용도가 높아지는 추세이다. - 한국 국민주의 - 한국의 민족주의

한국의 민족주의는 순혈주의에 기반한 방어적 민족주의 성격을 띠며, 역사적 배경과 이념 대립 속에서 형성되었으나 다문화 사회로 변화하며 비판적 논의와 차별 문제를 야기하기도 한다. - 한국 국민주의 - 주체사상파

주체사상파(주사파)는 주체사상을 지도 이념으로 삼는 세력으로, 1980년대 대한민국 학생운동권에서 헤게모니를 장악하며 반미, 민족주의적 성향을 보였으나, 종북 논란과 함께 제도권 정당으로 진출하거나 뉴라이트 운동에 가담하기도 했으며, 진보적 사상을 가진 사람이나 단체를 싸잡아 부르는 용어 오용 문제도 존재한다.

2. 역사

2. 1. 기원

삼국 시대부터 한국인은 흰 옷을 입었다. 이 관행에 대한 가장 초기의 언급[2]은 3세기 중국 문헌인 ''삼국지''에 있으며, 부여 (기원전 2세기 – 서기 494년) 사람들이 흰색 옷을 숭상하여 흰색 천으로 만든 넓은 소매의 도포와 바지를 입고 가죽 신발을 신었다고 전한다.[4][2][3]이 관행은 변한 (서기 1세기~4세기), 고구려 (기원전 37년 – 서기 668년), 신라 (기원전 57년 – 서기 935년), 그리고 고려 (918–1392)에서도 확인되었다.[4][13][5]

2. 2. 흰옷을 입는 이유

백의민족이 흰옷을 입는 정확한 이유는 알려져 있지 않지만, 여러 요인들이 복합적으로 작용한 것으로 추정된다. 한국에서 흰색에 대한 선호는 예술, 신화, 전설, 민속, 의복, 음식 등 다양한 분야에서 나타난다. 최남선은 "흰색에 대한 이상은 한국의 예술과 문화에서 가장 중요한 요소 중 하나였다."라고 말했다. 중국의 삼국지연의에서는 흰색 의복을 청결의 상징으로 묘사하며, 흰색은 때때로 중국 문화권에서 햇빛과 하늘과 연관되기도 한다.[4][13] 일부 현대 학자들은 사회적 규범에 순응하려는 압력과 같은 심리학적 요인을 지적하며, 현대 대한민국 사람들이 트렌드를 빠르고 획일적으로 수용하는 현상과 비교하기도 한다.미국 의사 호러스 뉴턴 앨런은 1889년에 흰옷을 입는 관습이 애도에서 유래했다고 보았다.[6] 그는 한국에서 아버지가 죽으면 아들이 3년 동안 거친 질감의 표백하지 않은 면으로 만든 옷을 입어야 하며, 왕이 죽으면 온 국민이 흰색 옷을 입어야 하는 전통을 언급했다.[6]

일본 학자 토리야마 키이치는 한국인들이 몽골의 고려 침략 이후 슬픔에 잠겨 흰색 옷을 입기 시작했다고 주장했으며,[4] 야나기 무네요시 또한 흰색 의복을 역사적 고통과 연관시켰다.[4]

그러나 한국 학자들은 이러한 주장에 동의하지 않는다. 한국민족문화대백과사전의 박성수와 학자 박종홍은 일본 제국주의자들이 일본의 식민 통치를 정당화하기 위해 의도적으로 한국인을 부정적으로 묘사하려 했다고 주장했다.[4] 이인범은 야나기가 얇은 생사나 면으로 만든 한국인들이 좋아하는 평상복인 흰색 옷을 상복으로 착각했고, 흰색을 연민의 상징으로 오해했다고 지적했다. 또한 야나기가 18세기 풍경화, 고분 벽화, 민화 등 한국 문화의 특징적인 산물을 무시하고 한국 문화에 대한 좁은 시각을 가졌다고 비판했다. 야나기는 이후 흰색이 한국에서 슬픔의 색이라는 자신의 견해를 철회했다.

2. 3. 일제강점기 이전의 금지령

고려 충렬왕 1275년, 공민왕 1357년, 우왕 1382년에 백의 금지령이 내려졌다.[13][4] 조선 시대에는 태조 1398년, 태종 1400년, 세종 1424년과 1428년, 세조 1456년, 1466년(2회), 성종 1471년, 연산군 1504년, 중종 1516년, 선조 1605년, 인조 1648년, 현종 1669년(2회)과 1670년, 숙종 1675년과 1692년, 영조 1725년, 1737년, 1766년, 정조 1777년과 1792년에 백의 금지령이 내려졌다.[13][4]이러한 금지령에도 불구하고 흰옷 착용은 20세기 중반까지 이어졌다.[4]

2. 4. 조선 시대와 대한제국

조선 시대(1392-1897)에는 엄격한 쇄국 정책으로 인해 서양 의류의 유입이 제한적이었다.[13] 1876년 강화도 조약으로 국경이 개방되면서 서양 의류가 처음으로 한국에 상당량 도입되었으나, 서양 의류에 대한 반감은 일본과의 연관성 때문에 발생했다.[13]

대한제국 (1897-1910) 시기에는 국가 및 사회 개혁 노력이 이루어졌으나, 1895년 일본의 명성황후 시해 사건 이후 반일 감정이 고조되었다.[13][8] 이 사건 직후 내려진 단발령(斷髮令) 등의 개화 정책은 의병 운동을 촉발했고, 이는 외세에 저항하는 상징으로 ''민복'' 등 전통 한복을 착용하는 경향으로 이어졌다.[13]

조선 말기 양반 가문은 아이들에게 색깔 있는 옷을, 어른들은 흰색 옷을 입히는 경향이 있었다. 1906년 일본 통감의 권고로 겨울철 흰색 옷 착용 금지령이 내려졌지만, 대체로 무시되었다.[13] 1884년 갑신정변 이후 관료들은 흰색 옷을 입는 것이 금지되었고,[13] 1910년부터는 초등학교에서 학생들이 검은색 교복을 입는 경우가 증가했다.

한편, 러시아로 이주한 고려인들은 "레베드"라는 별명으로 불렸는데, 이는 그들의 흰색 옷 착용과 관련이 있을 수 있다. 이들은 1910년대까지 흰색 옷을 입었으나, 이후 러시아 문화에 동화되었다.

2. 5. 일제강점기

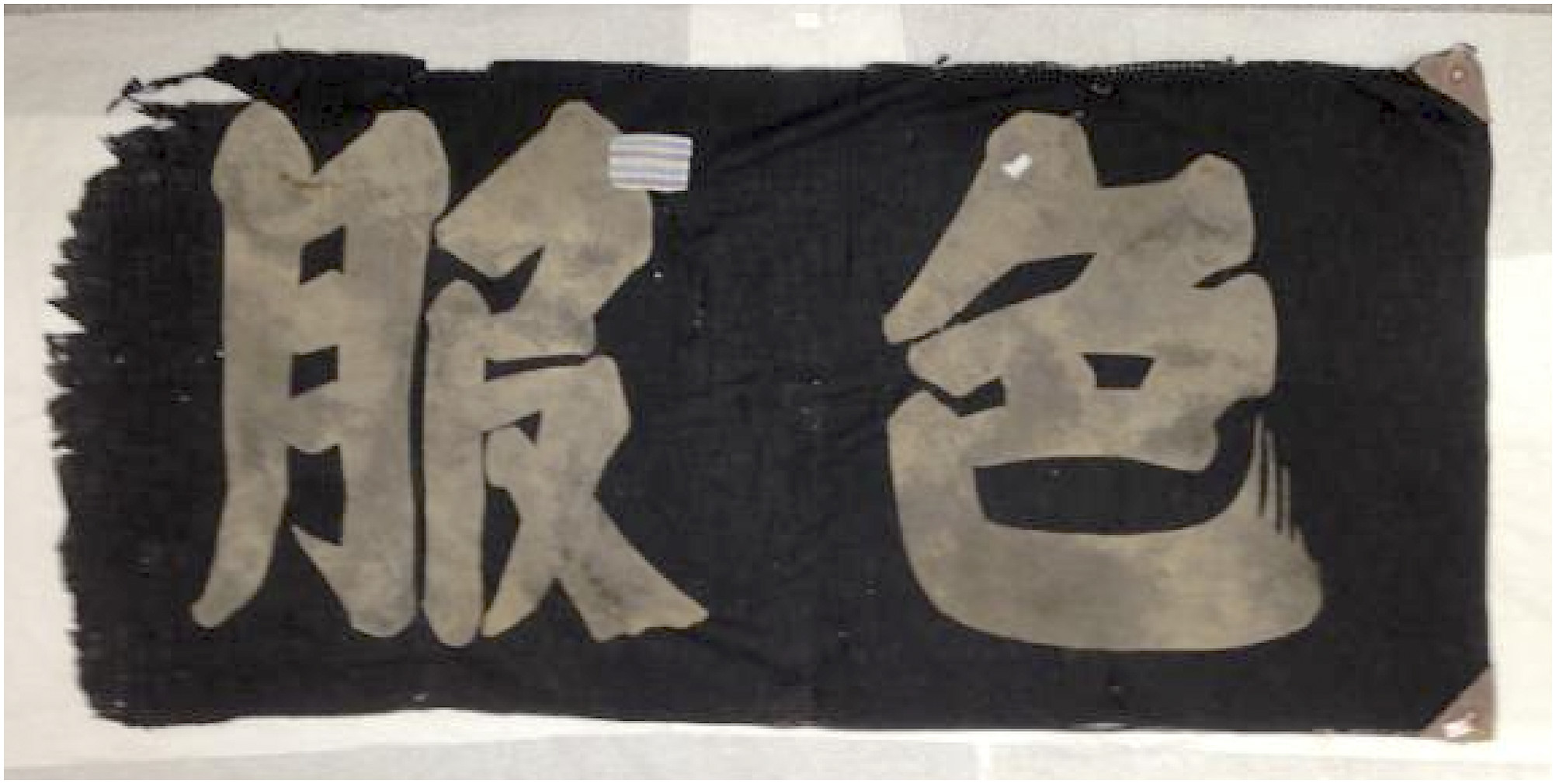

일제강점기 동안 흰옷 착용 관행에 대한 논쟁은 격화되었다. 일부 한국 지식인들은 흰옷을 과거 시대의 유물로 여겼고, 옷을 관리하는 데 필요한 시간이 경제적 생산성에 해를 끼친다고 지적했다. 일본인들은 일반적으로 흰옷 착용을 비롯한 여러 한국 관행들을 뒤떨어지고 과거에 얽매여 있다고 보았다.[13]1920년대부터 조선총독부는 "유색 옷 장려 운동"[9] 또는 백의 폐지 운동을 통해 흰옷 착용을 금지하려는 노력을 시작했다. 1920년부터 1936년까지 이 관행에 반대하는 정책이 총 106건 시행되었다.

이러한 제한은 한국인의 일본 정체성 동화가 목적이었다는 주장이 제기되었다.[13] 그러나 이러한 제한은 3·1 운동 이후 한국 독립 운동의 급증을 불러왔다.[13]

1926년 조선총독부의 조사에 따르면 주요 철도 노선에 접근할 수 있는 대도시와 지역에서는 50~60%의 사람들이 흰색 옷을 입었고, 외딴 시골 지역에서는 70~95%의 사람들이 흰색 옷을 입었다. 1935년, 식민 정부는 도시에서 정책 시행을 강화하기 시작했고, 위반자에게 잉크를 뿌리거나 찍었으며, 식량 배급이나 교육과 같은 서비스도 거부했다.[13]

제2차 세계 대전이 시작되면서 1938년 국가총동원법과 같은 정책이 경제 생산을 극대화하기 위해 제정되었고, 1940년경부터 금지령 시행에 가장 큰 압력을 가했다.[13] 1945년 7월, 매일신보가 주최한 집회에서 관리들은 한국인들에게 흰색 옷을 입으면 폭격기의 눈에 띄는 표적이 될 것이라고 경고하고, 색깔 있는 옷을 입기 시작하라고 조언했다.[10]

2. 6. 관습의 소멸

1945년 광복 이후 즉시 분단되어 소련과 미국의 통치를 받게 되자, 일부 민족주의자들은 민족 통합의 상징으로 흰옷을 다시 입기도 했다. 그러나 통일을 위한 노력은 한국 전쟁으로 좌절되었다.[13]전쟁 이후, 남북한은 세계에서 가장 가난한 국가 중 하나가 되었다.[11][12] 한국인들은 흰색 옷을 유지할 여유가 없어졌고, 식량을 구하는 것조차 어려웠다.[13] 암시장에서는 미군 군복을 다른 색으로 염색한 옷이 거래되었으며, 흰옷을 입는 관습은 이 시기에 사라지게 되었다.[13]

3. 상징성

흰옷은 시간이 지남에 따라 다양한 방식으로 해석되어 왔다. 역사가 최남선은 이 옷을 한국인의 굳건함을 상징하는 것으로 보았다.[4] 1980년대에는 대한민국의 민주화 운동이 이 옷을 민주주의, 친북 통일 감정, 그리고 반미주의의 상징으로 채택했다.[13]

1920년대 초,[13] "백의민족"(흰 옷을 입은 민족/백의민족한국어), 때로는 "백의동포"()[13]라는 용어가 한국 민족을 묘사하는 데 사용되기 시작했다.[4]

두 용어 모두 민족주의를 표현한다. "민족"(사람 씨족)이라는 용어는 일본어 "민족"의 영향을 받아 인기를 얻었다. "민족"은 1880년대에 뚜렷하고 동질적인 일본 정체성의 개념을 강조하기 위해 등장했다. 한국인들은 이를 채택하여 유지했다.[13] "동포" 또한 비슷한 의미를 지니고 있으며, 문자적으로 "같은 자궁에서 태어났다"로 번역될 수 있다.[13]

이러한 용어들은 한국 독립 운동과 함께 한국의 식민지화에 대한 반작용으로 발전했다. 그것은 수천 년의 연속성을 지닌 독특한 한국 정체성을 상징했다.[13]

4. 다른 문화와의 비교

흰색 옷을 입는 것이 한국인에게만 특이한 것은 아니지만, 그 관습에 대한 헌신은 독특하다고 묘사되어 왔다.[1] 예를 들어, 의상 역사가 소황옥은 다이족이 종종 흰색 옷을 입지만, 일반적으로 흰색 옷 위에 다른 색상의 의상이나 액세서리를 겹쳐 입는다고 썼다. 반면에, '''민복'''은 의도적으로 장식 없이 착용되었다. 일본의 미술 평론가 야나기 무네요시는 1922년에 이 관습에 대해 다음과 같이 썼다.

"중국, 특히 일본은 다양한 색상을 의상에 사용하고 있지만, 이웃 국가인 조선에는 그런 경향이 없다. 그들은 흰색 외에는 어떤 색도 입지 않는다. 색을 사용할 때조차 거의 무색의 옥색이다. 성별이나 나이에 관계없이 모든 사람이 흰색 옷을 입는 이유는 무엇일까? 세상에는 많은 국가와 민족이 있지만, 조선과 같은 나라는 없다."

중국 송나라(960–1279) 시대에는 일정 기간 동안 일반인은 흰색 옷만 입도록 제한되었다. 그러나 이 관습은 결국 해제되었다.[1] 중국 관찰자들이 한국의 흰색 옷 착용 관습을 조롱한 기록이 여러 건 있다.[7]

참조

[1]

서적

An introduction to Chinese history and culture

https://books.google[...]

Heidelberg Springer

2015

[2]

웹사이트

"'백의민족' 옷 색깔은?…\"흰색 아닌 소색입니다\""

https://news.sbs.co.[...]

2023-06-11

[3]

웹사이트

한민족은 '백의민족'? 원조는 따로 있습니다

https://www.ohmynews[...]

2011-03-11

[4]

웹사이트

백의민족 (白衣民族)

https://encykorea.ak[...]

[5]

웹사이트

"[정종수의 풍속 엿보기] 왜 우리 민족을 백의민족이라 했나"

https://www.seoul.co[...]

2020-05-31

[6]

서적

Korean Tales: Being a Collection of Stories Translated from the Korean Folk Lore

http://archive.org/d[...]

G. P. Putnam's sons

1889

[7]

웹사이트

"[김동욱 기자의 세계사 속 경제사] 한민족이 백의민족이 될 수밖에 없었던 이유는?"

https://sgsg.hankyun[...]

[8]

서적

Emperor of Japan: Meiji and His World, 1852-1912

https://www.jstor.or[...]

Columbia University Press

2002

[9]

웹사이트

"국가등록문화재 색복 장려 깃발 (⾊服 奬勵 깃발) : 국가문화유산포털 - 문화재청"

https://www.heritage[...]

[10]

웹사이트

신문으로 보는 1945년 해방 前後의 한국

http://monthly.chosu[...]

2015-07-20

[11]

웹사이트

From Miracle to Maturity: The Growth of the Korean Economy

https://www.hks.harv[...]

2012-11-19

[12]

웹사이트

Korea's Path from Poverty to Philanthropy

https://www.brooking[...]

2010-06-14

[13]

간행물

The white-clad people: The white hanbok and Korean nationalism

http://journals.sage[...]

2022-11

[14]

웹인용

"'백의민족' 옷 색깔은?…\"흰색 아닌 소색입니다\""

https://news.sbs.co.[...]

2023-06-11

[15]

웹인용

한민족은 '백의민족'? 원조는 따로 있습니다

https://www.ohmynews[...]

2011-03-11

[16]

웹인용

백의민족 (白衣民族)

https://encykorea.ak[...]

[17]

저널인용

The white-clad people: The white hanbok and Korean nationalism

http://journals.sage[...]

2022-11

[18]

웹인용

"[정종수의 풍속 엿보기] 왜 우리 민족을 백의민족이라 했나"

https://www.seoul.co[...]

2020-05-31

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com