고려

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고려는 918년 왕건이 건국하여 1392년 이성계에게 멸망할 때까지 존속한 한국의 왕조이다. 고구려를 계승한다는 의미로 국호를 고려로 정했으며, 개경을 수도로 삼았다. 초기에는 독자적인 황제국 체제를 갖추었으나, 이후 거란, 여진과의 관계 속에서 외교적 균형을 유지했다. 13세기 몽골의 침입으로 30년간 항쟁하다가 원나라의 간섭을 받았으며, 원 간섭기에는 정치, 사회, 경제적으로 어려움을 겪었다. 공민왕의 개혁 시도 이후, 위화도 회군을 거쳐 이성계가 조선을 건국하면서 멸망했다. 고려는 중앙 집권 체제를 확립하고, 유교와 불교를 융합한 문화를 발전시켰으며, 금속활자 인쇄술, 청자, 고려 불화 등 독창적인 예술 문화를 꽃피웠다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 국호

왕건은 궁예를 몰아내고 나라를 건국하면서 이름을 '고려'라고 하였다. 고려는 동명성왕이 세운 고구려를 계승하자는 뜻으로 정한 국호이다. 고구려의 경우 장수왕 이후의 정식 국호는 고려였다. 원래 궁예가 건국한 나라 이름도 고려였으나 3년만에 버리고 이후 마진을 거쳐 태봉으로 변경되었다. 왕건은 역성혁명을 통해 궁예를 몰아내어 태봉을 멸망시키고 왕위에 올라 새로운 나라를 건국하면서 나라 이름을 고려(高麗)로 정했다.[4]

“고려”(高麗, Koryŏ)라는 이름은 한국의 이름의 어원이 되었으며, 5세기 초 삼국 시대 고구려(高句麗, Koguryŏ)가 처음 사용했다.[4] 다른 기록된 변형으로는 고리(高離/槀離/稾離)와 구려(句麗)가 있다. 고구려라는 이름의 어원에 대해서는 여러 추측이 있지만, 가장 일반적인 것은 ‘고’(高)가 “높은”, “귀족의”를 뜻하고 ‘구리’(句麗)가 “성”을 의미하며, 고려 시대에 “장소”를 의미하는 ‘골’(Gol)과 관련이 있다는 것이다. 918년, 고려는 고구려의 계승자로서 건국되어 그 이름을 계승했다.[4] 역사적으로 고구려(기원전 37년–668년), 후고구려(901년–918년), 고려(918년–1392년)는 모두 “고려”라는 이름을 사용했다.[4] 이들의 사서에서 사용된 이름은 12세기 삼국사기에 기록되었다.[20] 고려는 또한 “바다 동쪽”을 의미하는 삼한과 해동(海東)이라는 이름도 사용했다.

2. 1. 고려의 의미와 유래

왕건은 궁예를 몰아내고 나라를 건국하면서 이름을 '고려'라고 하였다. 고려는 동명성왕이 세운 고구려를 계승하자는 뜻으로 정한 국호이다. 고구려의 경우 장수왕 이후의 정식 국호는 고려였다. 원래 궁예가 건국한 나라 이름도 고려였으나 3년만에 버리고 이후 마진을 거쳐 태봉으로 변경되었다. 왕건은 역성혁명을 통해 궁예를 몰아내어 태봉을 멸망시키고 왕위에 올라 새로운 나라를 건국하면서 나라 이름을 고려(高麗)로 정했다.[4]“고려”(高麗, Koryŏ)라는 이름은 한국의 이름의 어원이 되었으며, 5세기 초 삼국 시대 고구려(高句麗, Koguryŏ)가 처음 사용했다.[4] 다른 기록된 변형으로는 고리(高離/槀離/稾離)와 구려(句麗)가 있다. 고구려라는 이름의 어원에 대해서는 여러 추측이 있지만, 가장 일반적인 것은 ‘고’(高)가 “높은”, “귀족의”를 뜻하고 ‘구리’(句麗)가 “성”을 의미하며, 고려 시대에 “장소”를 의미하는 ‘골’(Gol)과 관련이 있다는 것이다. 918년, 고려는 고구려의 계승자로서 건국되어 그 이름을 계승했다.[4] 역사적으로 고구려(기원전 37년–668년), 후고구려(901년–918년), 고려(918년–1392년)는 모두 “고려”라는 이름을 사용했다.[4] 이들의 사서에서 사용된 이름은 12세기 삼국사기에 기록되었다.[20] 고려는 또한 “바다 동쪽”을 의미하는 삼한과 해동(海東)이라는 이름도 사용했다.

2. 2. 서양에서의 명칭

아라비아 상인들에 의해 고려(غوريوar, گوریوfa)라는 명칭이 서방 세계에 알려지기 시작하였다.[192] 라틴계 어휘에서 이를 옮겨적으며 로망스어군 언어에서는 'C'로 시작하는 어휘를, 게르만어파 및 슬라브어파 언어에서는 'K'로 시작하는 어휘를 주로 차용했다.[193]오늘날 영어 표기는 Korea로 적는다.[194][195][196][197] 미국인들은 1890년 전후 영국왕립지리학회의 결정에 따라 Korea를 상용(常用)하였다. 한국표기에 대한 공식적 표기는 1893년 시카고콜럼비아 세계박람회 때이다.

고려의 수도 개경(현재 개성특별시)의 례성강 하구에 있던 국제 무역항인 벽란도에 아라비아 상인들이 활발하게 활동했다. 고려사의 기록에는 1024년(현종 15년)과 1025년(현종 16년), 1040년(정종 6년)에 대식국(아바스 왕조)의 상인들이 고려에 입조하여 토산물을 헌상했다고 기록되어 있다. 고려는 아라비아로부터 수은, 향료, 유리 공예품, 산호를 수입했다. 이 시기에 고려의 명칭이 유럽에 알려졌고, 아라비아 상인들이 고려를 “코리아(Korea)”라고 부르기 시작하여, 현재의 조선을 가리키는 영어 표기 “Korea”의 기원이 되었다.

2. 3. 한자어 독음 논쟁

고려(高麗)의 순우리말 독음이 고려가 아니라 '고리'라는 의견이 있다.[198] 이는 '麗'의 독음이 나라 이름을 나타낼 때는 '리'로 발음된다는 음운 법칙에서 비롯되었다.[199][200][201][202] 그러나 조선 시대에 훈민정음 창제 이후에 나타난 한글 문헌에 따르면, '고려'라 나타나고[203] 《대동지지》에는 "(중국인이나 음운학 책과 달리) 우리나라 사람은 '려'라 바꾸어 부르고 있다."[204]라고 기록하고 있으며, 나라 이름을 나타낼 때도 '麗'는 '려'로 읽는다는 예외도 있기 때문에[205][206][207] 해당 주장은 받아들여지지 않고 있다.국호 외에도 '고려'는 고려인, 고려대학교, 고려신학대학원, 고려항공, 고려인삼 등 많은 분야에 쓰이고 있다. 국호의 한자어 약칭 표기는 동국(東國)이다.

3. 역사

918년 왕건은 역성혁명을 일으켜 궁예를 몰아내고 고려를 건국했다.[29][30][31] 연호는 천수(天授)로 정하고, 919년 자신의 고향인 송악(개성)으로 천도했다.[152] 고구려의 후손을 자처한 것은 왕건과 초창기의 궁예나 다름이 없었다. 한편 926년 발해가 요나라의 침략을 받고 멸망하자, 발해의 왕족을 비롯한 유민을 받아들여 세력을 키웠다. 이는 왕건의 정치적·군사적 기반을 확고히 하였을 뿐만 아니라, 고구려에 대한 계승의식을 확고히하면서 신라 호족으로서의 성격 역시 뚜렷이 나타내 주었다.[37] 또한 대외 정책에서도 궁예와는 달리 친(親)신라 정책을 썼다. 이는 신라의 전통과 권위의 계승자가 되려고 한 것이었다. 왕건은 신라를 보호하기 위해 금성(金城) 북(北) 50리의 땅에 신광진(神光鎭)을 설치하여 고려의 군사를 주둔하게 하였다.

10세기 초 신라에서는 왕위 쟁탈전이 빈번히 발생하여 정치가 혼란해졌고 전국 각지에서는 조세 수취에 반발하여 농민 봉기가 발생하였다. 이러한 가운데 지방 호족들이 신라 조정으로부터 독립하여 각자 자신의 세력을 키웠는데 그 중에서도 신라 진골 왕족이었던 궁예와 신라의 장수였던 견훤이 강한 세력을 구축하였다. 견훤이 먼저 후백제를 자칭했고, 곧 궁예가 태봉을 세웠다. 이로써 신라, 태봉, 후백제가 서로 대립하게 되었는데, 이 시기를 후삼국 시대라 부른다.[26]

후고구려의 장군이었던 왕건은 후백제와의 전쟁에서 여러 번 승리하였고, 훌륭한 인품으로 군신들의 신망이 두터웠다. 그러나 궁예에게 미움을 받아 목숨이 위협받기도 하였다. 궁예는 궁궐 건설로 국력을 소모하는 등 폭정을 거듭하였고, 민중의 불만은 높아졌다. 또한 자신을 미륵불이라 칭하며 신비한 초능력으로 사람의 마음을 읽을 수 있다고 말하며, 반대파를 숙청하였다.

918년 6월, 기장 홍유, 배현경, 신숭겸, 복지겸 등이 음모를 꾸미고 밤에 왕건을 찾아 왕으로 추대하였다. 왕건은 단호하게 거절하였으나, 부인 유씨가 직접 갑옷을 입히고 독려하였다. 또한 많은 장병과 백성 약 1만 명에게 추대받았다.[150] 궁예는 도망쳐 산중에 숨었으나, 굶주림을 견디지 못하고 보리 이삭을 훔쳐 먹다가 백성들에게 살해당하였다.[150]

이후 한반도는 고려와 후백제의 전쟁이 팽팽하게 이어졌고, 935년에 후백제 왕 견훤이 넷째 아들 견금강에게 왕위를 잇게 하려 하자, 첫째 아들 견신검이 불만을 품고 반란을 일으켜 아버지를 폐위하고 스스로 후백제 왕이 되었다. 견신검은 견훤을 사찰에 감금하였으나, 견훤은 나중에 탈출하여 935년 6월 고려에 망명하였다. 왕건은 견훤을 상부로 부르며 후대하였다.[153] 같은 해 11월에는 신라의 경순왕이 신하들을 이끌고 고려에 귀순하였고, 신라는 고려에 병합되었다. 이 과정에서 정변으로 인한 혼란으로 후백제는 급격히 약화되었고, 936년 고려의 공격으로 결국 멸망하였다. 이렇게 하여 한반도는 고려에 의해 통일되었다.[35][36]

3. 1. 신라 말의 혼란과 후삼국 시대

10세기 초 신라에서는 왕위 쟁탈전이 빈번하여 정치가 혼란해졌고, 전국 각지에서 조세 수취에 반발한 농민 봉기가 발생하였다. 이러한 가운데 지방 호족들이 신라 조정으로부터 독립하여 세력을 키웠는데, 그중 신라 진골 왕족 출신 궁예와 신라 장수 출신 견훤이 강한 세력을 구축하였다.[26] 견훤은 892년 백제 난민의 후손들과 함께 후백제를 건국하였고,[26] 궁예는 901년 고구려 난민의 후손들과 함께 후고구려를 건국하였다.[26] 이로써 신라, 태봉, 후백제가 서로 대립하는 후삼국 시대가 시작되었다.후고구려는 후신라 북부 지역에서 기원했는데, 이곳은 고구려 난민의 거점이었다.[27][28] 개성을 기반으로 한 유력한 해상 호족 출신인 왕건[29]은 고구려 명문가를 자신의 조상으로 여겼다.[30][31] 왕건은 918년 역성혁명을 일으켜 궁예를 몰아내고 고려를 건국했다.[26] 그는 연호를 천수(天授)라고 하고, 919년 자신의 고향인 송악(개성)으로 천도했다. 고려는 고구려의 후손을 자처하였으며, 926년 발해가 요나라에 멸망하자 발해 유민을 받아들여 세력을 키웠다. 이는 왕건의 정치적·군사적 기반을 확고히 하였을 뿐만 아니라, 고구려에 대한 계승 의식을 확고히 하였다.[26] 또한 대외 정책에서 친(親)신라 정책을 써서 신라의 전통과 권위의 계승자가 되려고 하였다. 왕건은 신라를 보호하기 위해 금성(金城) 북(北) 50리에 신광진(神光鎭)을 설치하여 고려 군사를 주둔하게 하였다.

결국 신라 경순왕은 신라의 고려 귀순을 결정했고, 936년 신라 군사와 함께 후백제를 멸망시킴으로써 고려는 후삼국을 통일하였다.

3. 2. 고려의 건국과 후삼국 통일

918년 왕건은 역성혁명을 일으켜 궁예를 몰아내고 고려를 건국했다.[29][30][31] 연호는 천수(天授)로 정하고, 919년 자신의 고향인 송악(개성)으로 천도했다.[152] 고구려의 후손을 자처한 것은 왕건과 초창기의 궁예나 다름이 없었다. 한편 926년 발해가 요나라의 침략을 받고 멸망하자, 발해의 왕족을 비롯한 유민을 받아들여 세력을 키웠다. 이는 왕건의 정치적·군사적 기반을 확고히 하였을 뿐만 아니라, 고구려에 대한 계승의식을 확고히하면서 신라 호족으로서의 성격 역시 뚜렷이 나타내 주었다.[37] 또한 대외 정책에서도 궁예와는 달리 친(親)신라 정책을 썼다. 이는 신라의 전통과 권위의 계승자가 되려고 한 것이었다. 왕건은 신라를 보호하기 위해 금성(金城) 북(北) 50리의 땅에 신광진(神光鎭)을 설치하여 고려의 군사를 주둔하게 하였다.10세기 초 신라에서는 왕위 쟁탈전이 빈번히 발생하여 정치가 혼란해졌고 전국 각지에서는 조세 수취에 반발하여 농민 봉기가 발생하였다. 이러한 가운데 지방 호족들이 신라 조정으로부터 독립하여 각자 자신의 세력을 키웠는데 그 중에서도 신라 진골 왕족이었던 궁예와 신라의 장수였던 견훤이 강한 세력을 구축하였다. 견훤이 먼저 후백제를 자칭했고, 곧 궁예가 태봉을 세웠다. 이로써 신라, 태봉, 후백제가 서로 대립하게 되었는데, 이 시기를 후삼국 시대라 부른다.[26]

후고구려의 장군이었던 왕건은 후백제와의 전쟁에서 여러 번 승리하였고, 훌륭한 인품으로 군신들의 신망이 두터웠다. 그러나 궁예에게 미움을 받아 목숨이 위협받기도 하였다. 궁예는 궁궐 건설로 국력을 소모하는 등 폭정을 거듭하였고, 민중의 불만은 높아졌다. 또한 자신을 미륵불이라 칭하며 신비한 초능력으로 사람의 마음을 읽을 수 있다고 말하며, 반대파를 숙청하였다.

918년 6월, 기장 홍유, 배현경, 신숭겸, 복지겸 등이 음모를 꾸미고 밤에 왕건을 찾아 왕으로 추대하였다. 왕건은 단호하게 거절하였으나, 부인 유씨가 직접 갑옷을 입히고 독려하였다. 또한 많은 장병과 백성 약 1만 명에게 추대받았다.[150] 궁예는 도망쳐 산중에 숨었으나, 굶주림을 견디지 못하고 보리 이삭을 훔쳐 먹다가 백성들에게 살해당하였다.[150]

이후 한반도는 고려와 후백제의 전쟁이 팽팽하게 이어졌고, 935년에 후백제 왕 견훤이 넷째 아들 견금강에게 왕위를 잇게 하려 하자, 첫째 아들 견신검이 불만을 품고 반란을 일으켜 아버지를 폐위하고 스스로 후백제 왕이 되었다. 견신검은 견훤을 사찰에 감금하였으나, 견훤은 나중에 탈출하여 935년 6월 고려에 망명하였다. 왕건은 견훤을 상부로 부르며 후대하였다.[153] 같은 해 11월에는 신라의 경순왕이 신하들을 이끌고 고려에 귀순하였고, 신라는 고려에 병합되었다. 이 과정에서 정변으로 인한 혼란으로 후백제는 급격히 약화되었고, 936년 고려의 공격으로 결국 멸망하였다. 이렇게 하여 한반도는 고려에 의해 통일되었다.[35][36]

3. 3. 광종의 개혁 정치

태조의 뒤를 이은 혜종과 정종 때에는 황족들과 외척들 사이에 계승 다툼이 일어나 황권이 불안정했다. 이러한 왕권의 불안정은 태조가 후삼국을 통일하는 과정에서 신라 호족 세력을 규합하기 위하여 취하였던 혼인 정책 때문에 나타난 부작용이었다.[208]이런 상황에서 즉위한 광종은 황권의 안정과 중앙 집권 체제를 확립하기 위한 정책을 추진하였다. 956년 노비안검법을 실시하여 호족들의 세력을 약화시키고 국가의 수입 기반을 확대하였다.[208] 이로써 공신이나 호족의 경제적·군사적 기반이 약화된 반면, 노비들은 양민이 되어 조세와 부역의 의무를 지게 되었으므로 국가의 재정 기반과 황권이 안정되었다.[208]

958년에는 후주(後周)에서 귀화한 쌍기의 건의로 과거 제도를 시행하여 문예와 유교 경전을 시험하여 문반 관리를 선발하였다.[208] 과거는 공신의 자제를 우선적으로 등용하던 종래의 관리 등용 제도를 억제하고, 새로운 관리 선발 기준을 마련한 것으로, 유학을 익힌 신진 인사를 등용하여 신구 세력의 교체를 도모하였다.[208] 또한 이것은 문치주의(文治主義)로 전환한 표시로, 무신 대신에 문신을 관리로 등용하려는 것이었다.[208] 문신을 등용하는 기준은 유교에 두었으며, 과거제도의 실시는 왕권의 강화를 위한 새로운 관료 체제 설정의 기초 작업이었다.[208] 이것을 안정시키기 위하여 백관(百官)의 공복(公服)을 제정하여 왕권 중심으로 귀족층을 안정시키고 지배층의 위계 질서를 확립하게 된다.[208]

일련의 개혁을 통하여 자신감을 갖게 된 광종은 본격적으로 공신과 호족 세력을 제거하여 왕권을 강화하였다.[208] 또한 스스로 황제라 칭하고, 개경을 황도, 서경을 서도(西都)라 칭했으며, 광덕(光德)·준풍(峻豊)이라는 독자적 연호를 사용하였다.[208] 다만 고려 국왕들은 스스로를 황제라 칭했으나 광종처럼 대내외에 노골적으로 황제를 칭하지는 않았다. 이것은 고려 외왕내제를 쓰는 국가였기 때문에 비롯된 것이다.[208]

광종의 개혁은 경종 때의 전시과 제도 실시, 성종 때의 지배 체제 정비로 이어져 통치 체제가 확립되었다.[208]

고려가 한반도를 통일했지만, 호족(hojok) 지역 세력들은 성벽으로 둘러싸인 영지 내에서 준독립적인 상태를 유지하며 왕권에 위협이 되었다. 광종은 956년 혼란스러웠던 후삼국 시대에 호족들이 노예로 삼았던 포로와 난민들을 해방시켜 지역 귀족들의 권력과 영향력을 약화시키고 중앙 정부의 과세 대상 인구를 늘렸다. 958년에는 후주(Later Zhou) 왕조 출신 귀화한 중국 관리인 쌍지(Shuang Ji)의 조언을 받아들여 주로 당나라(Tang dynasty)의 과거제(imperial examination)를 기반으로 한 과거(gwageo)를 실시했다.

3. 4. 문벌 귀족 사회의 성립

성종 이후 중앙 집권적인 국가 체제가 확립됨에 따라 중앙에서 새로운 지배층이 형성되어 갔다. 이들은 신라 말기 지방 호족 출신으로 여러 세대에 걸쳐 고위 관직자들을 배출하였으며, 문벌 귀족이라 불리었다. 문벌 귀족들은 관직에 따라 과전을 받고, 자손에게 세습이 허용되는 공음전과 관직에 따라 혜택을 받았으며, 자기들끼리 혼인 관계를 맺는 폐쇄적인 통혼권을 형성하였고, 때로는 황실과도 혼인 관계를 맺어 외척으로서의 지위를 이용하여 정치 권력과 경제력을 거의 독점하여 정국을 주도해 나가기도 하였다.11세기에 들어와서는 선대에 이룩해 놓은 성과를 바탕으로 선대 이래 해결하지 못한 어려운 숙제들이 당면한 현실 문제로 부각되어 시련과 진통을 적지 않게 겪어야만 하였다. 우선 내정에서 고려 왕조가 건국한 이래의 오랜 숙제이던 황권의 강화는 역대 황제의 일관된 노력에 의해 상당히 성과를 거둔 것이 사실이지만, 아직도 그 기반이 확고하게 자리 잡히지는 않았다. 가령 성종의 다음 왕인 목종이 서북면 순검사(西北面巡檢使) 강조에게 폐위(廢位)당하고 그에 대신하여 현종이 즉위하게 된 것이 예가 될 것이다. 고려는 신하에 의해 왕이 폐위되는 비정상적인 일이 비일비재 하였다.

대외 문제에도 고려는 어려운 처지에 놓여 있었다. 당시 고려의 대외 관계는 매우 미묘하고도 복잡하였다. 중국 대륙에는 한족인 송나라가 자리 잡고 있었으며, 고려는 송나라와 우호적인 외교 관계를 맺고 송나라의 우수한 문물을 받아들이고 있었으나, 북방 민족인 거란이 세운 요나라가 강성해지면서 동아시아 정세에 파탄이 생기게 된 것이다.

거란은 고려의 친송 정책에 반감을 품고, 두 나라의 외교 관계를 단절시켜 고려를 요나라의 영향권 아래에 두고자 하였다. 그리하여 이미 10세기 말에는 거란이 대군을 거느리고 내침하여 고려를 무력으로 굴복시키려고 하였다. 그러나 서희의 외교 수완으로 위기를 모면하고, 오히려 강동 6주을 확보할 수가 있었다. 이때 고려에서는 형식적으로 거란과 우호 관계를 맺고 송과의 관계를 단교한다고 했다. 그러나 고려는 문화적으로 후진성을 면치 못하고 있던 거란에 대하여 성의 있는 태도를 취하지 않았으며, 한편으로 송과는 여전히 친선 관계를 유지하고 있었다.

이러한 외교적 모순을 빌미로 11세기 초 거란은 대대적인 무력 침략을 자행한다. 1010년 거란의 성종은 친히 대군을 이끌고 내침하여 이듬해까지 고려의 수도 개경을 비롯한 서북부 지역을 침공/약탈하였으며, 현종은 전라도 나주로 피난하였다. 그러나 양규가 이끄는 고려군의 분전으로 요군의 기세가 꺾였으며, 이에 요군은 고려와 강화 후 물러갔다.

1018년 거란은 고려를 다시 침공하였으나 고려군의 강력한 반격을 받아 본국으로 패퇴하던 중 귀주에서 강감찬이 지휘하는 고려군에게 섬멸되었는데, 이를 귀주 대첩이라 한다. 결국 고려가 요나라와 싸워서 승리함으로써 고려, 송나라, 요나라 사이에는 세력의 균형이 유지될 수 있었다.

전쟁이 끝난 뒤 고려는 국방 강화에 더욱 노력하였다. 강감찬의 주장으로 개경에 나성을 쌓아 도성 수비를 강화했고, 북쪽 국경에 천리장성을 쌓아 외세의 침입을 저지코자 하였다.[209]

그 뒤에도 거란은 여러 차례 침략 행위를 자행하였다. 이에 따라 고려에서는 거국적인 항전을 계속하였으며, 내침한 거란군에게 커다란 타격을 가하기도 하였다. 그 뒤 고려와 거란은 화평을 되찾아 비교적 평온한 외교 관계를 유지하게 되었다.

고려에서는 이러한 내우외환(內憂外患)을 극복하면서 점차 그 사회와 문화를 향상시켜 나갔다. 10세기 말에 성종이 시행한 제도 정비는 주로 당제(唐制)를 모방한 것이었다. 따라서 제도를 시행하는 데 고려의 현실에 부합되지 않는 요소가 드러나게 되었던 것이다. 그러므로 11세기의 고려에서는 고려 사회의 실정에 맞추어 부분적 개편을 마침으로써 고려 일대의 제도 정비를 완성하게 되었다. 즉 문종 때에 이루어진 일련의 시책이 대표적인 예가 될 것이다.

이와 함께 이 세기의 고려에서는 빛나는 문화적 업적을 남기기도 하였다. 특히 대각국사 의천은 문종의 넷째 아들로서, 일찍이 송에 가서 불교의 깊은 경지를 터득하고 돌아와 교장도감을 설치하여 당시 동양의 불교 문화를 집대성한 사실을 주목할 수가 있다. 그리하여 이 세기는 고려 일대를 통하여 불교의 전성기를 이루어 놓았다.

말하자면 이 세기는 전(前)세기가 남겨 놓은 난제를 풀어 나가면서 고려 일대의 사회 체제를 보다 확고하게 마련하였다는 데에 역사적 의의가 있다 할 것이다.

또 다른 북방 민족인 여진족과의 관계도 묘하게 전개되고 있어서, 때로는 여진족의 침략을 받기도 하였으나, 세력이 별로 강대하지는 못하였다. 따라서 이 세기까지 여진족은 고려에 복속한 상태에 있었다. 그러나 이들 여진족은 점차 세력을 규합하여 강성해지면서 12세기 초부터는 고려 사회에 커다란 영향을 미치게 된다.

3. 5. 거란(요나라)의 침입과 격퇴

10세기 초, 요나라를 세운 거란족은 송나라를 공격하기에 앞서 정안국을 토벌하고 고려와의 관계 개선을 시도했다. 그러나 고려는 북진 정책을 강력하게 추진하여 양국 간에는 외교적 충돌이 있었다.[209]993년, 요나라는 6만 군사로 고려를 침공하여 고구려 옛 땅을 요구하고, 송나라와의 교류를 끊고 자신들과 교류할 것을 요구했다. 고려는 안융진에서 요나라의 공격을 저지하고, 서희가 협상에 나섰다. 요나라로부터 고구려의 후계자임을 인정받고, 압록강 동쪽의 강동 6주를 확보하며, 요나라와 교류할 것을 약속했다.[209][41]

목종이 피살되고 현종이 즉위하자, 1010년 요나라 성종은 강조의 정변을 빌미로 40만 대군을 이끌고 강동 6주 반환을 요구하며 재침했다.[209][41] 강조가 거란군을 격파하기도 했으나 통주에서 대패하여 개경이 함락되었다. 그러나 양규가 이끄는 고려군에 의해 거란군은 곳곳에서 패퇴하였고, 퇴로가 차단될 것을 우려하여 고려와 강화하고 물러갔다.[209]

1018년, 요나라는 10만 대군으로 다시 침공했으나, 황해도 신은현에서 군사를 돌려 본국으로 패퇴하던 중 귀주에서 강감찬이 지휘하는 고려군에게 섬멸되었다 (1019년). 이를 귀주 대첩이라 한다.[209]

고려와의 전쟁에서 연달아 참패한 요나라는 더 이상 고려를 공격할 수 없었고, 송나라를 침입할 수도 없었다. 고려, 송나라, 요나라 사이에는 세력 균형이 유지되었다.[209]

전쟁 이후 고려는 국방을 강화하기 위해 강감찬의 주장으로 개경에 나성을 쌓았고, 북쪽 국경에 천리장성을 쌓았다.[209]

3. 6. 여진족과의 관계와 9성 개척

고려는 두만강 연안의 여진족을 경제적으로 지원하며 회유 및 동화 정책을 펴서 이들을 포섭했다.[77] 그러나 12세기 초 만주 하얼빈 지방에서 일어난 여진 완옌부의 추장이 다른 여진 부족들을 통합하면서 정주까지 남하하여 고려와 충돌을 빚게 되었다.[210]여진족과의 1차 충돌에서 패전한 고려는 기병 중심의 여진족을 보병만으로 상대하기 어렵다는 것을 깨닫고, 윤관의 건의에 따라 기병을 보강한 특수 부대인 별무반을 편성하여 여진 정벌을 준비하였다.[210] 1107년 12월, 윤관과 오연천은 17만 명의 군사를 이끌고 여진족을 정벌하였다. 고려군은 여진족을 상대로 승리하였고, 여진족 부족 영토를 포함한 국경 지역에 9성을 건설하고, 경계를 표시하는 비석을 세웠다.[80]

그러나 생활 터전을 잃은 여진족의 계속된 침략으로 고려는 9성 수비에 어려움을 겪었다.[210] 결국 고려 조정은 다시금 고려를 침략하지 않고 해마다 조공을 바치겠다는 여진족의 조건을 수락하고, 1년 만에 9성을 돌려주었다.[210] 고려의 처지에서도 서북쪽의 요나라와 대치하는 상황에서 여진족 방어에만 힘쓸 수 없었기 때문에 여진족의 조건을 받아들인 것이다.[210]

그 후 여진족은 더욱 강성해져 만주 일대를 장악하면서 금나라를 세우고(1115), 고려에 군신 관계를 맺자고 압력을 가해 왔다.[210] 고려는 그들의 사대 요구를 둘러싸고 격심한 정치적 분쟁을 겪었다. 그러나 현실적으로 금나라와 무력 충돌을 하기 어려운 점을 고려하여 결국 금나라의 요구를 받아들이고 신하의 나라가 되었다.[210] 금나라가 건국되었을 때, 여진족은 고려를 "모국" 또는 "부모의 나라"라고 불렀는데, 이는 전통적으로 그들의 조공 관계 시스템의 일부였다.[81]

3. 7. 이자겸의 난과 묘청의 서경 천도 운동

이자겸의 난은 1126년(인종 4년)에 이자겸이 척준경과 함께 일으킨 난이다.[158] 11세기 이래 대표적인 문벌 귀족인 경원 이씨 가문은 왕실의 외척이 되어 80여 년간 정권을 잡았다.[84] 경원 이씨는 이자연의 딸이 문종의 황후가 되면서 정치 권력을 장악하기 시작하였고, 이자연의 손자인 이자겸도 예종과 인종의 외척이 되어 집권하였다. 특히, 이자겸은 예종의 측근 세력을 몰아내고 인종이 황위에 오를 수 있게 하면서 그 세력이 막강해졌다. 황실과 중복된 혼인 관계를 맺은 이자겸은 권력과 재산이 황제보다 더했으며, 내외의 요직에 일족을 앉히고 반대 세력을 거세하여 권세를 독차지했다.[156][157] 이자겸 세력은 대내적으로 문벌 중심의 질서를 유지하고 대외적으로 금나라와 타협하는 정치적 성향을 보였다.이자겸의 횡포를 증오한 인종은 측근 세력을 결집하여 이자겸 제거를 모의하였다.[158] 1126년(인종 5년) 김찬(金粲)·안보린(安甫麟)·최탁(崔卓)·오탁(吳卓) 등 측근 세력은 이자겸의 권력 독점에 반대하고 나섰다. 이에 이자겸은 반대파를 제거하고 척준경과 함께 난을 일으켜 권력을 장악하였다(1126년). 이자겸은 십팔자(十八子)가 왕이 되리라는 참설(讖說)을 믿고, 인종을 폐하고 스스로 왕이 되려는 야심을 품기에 이르렀다. 그리하여 척준경의 군사행동으로 왕을 금족(禁足)시키고 측근의 여러 신하에게 해를 입혔다. 그러다가 뒤에는 도리어 일당인 척준경과의 불화로 실각되고, 이자겸을 몰아낸 척준경마저도 정지상의 탄핵으로 제거되니 귀족의 발호는 일단 진압되었다.[159] 이자겸의 난은 중앙 지배층 사이의 분열을 드러냄으로써 문벌 귀족 사회의 붕괴를 촉진하는 계기가 되었다.

이자겸의 난 이후 인종은 실추된 황권을 회복하고 민생을 안정시키며 국방력을 강화하기 위한 정치 개혁을 추진하였다. 이 과정에서 이자겸 일파, 즉 개경 귀족 세력의 제거에 앞장섰던 묘청·백수한(白壽翰)·정지상 등 지방 출신의 개혁적 관리와 김부식을 중심으로 한 보수적 관리 사이에 대립이 벌어졌다. 묘청 세력은 풍수지리설을 내세워 서경을 1수도로 변경, 보수적인 개경의 문벌 귀족 세력을 누르고 칭제건원함으로써 황권을 강화하면서 자주적인 혁신 정치를 시행하려 하였다. 이들은 서경에 천도하여 새 왕궁인 대화궁(大華宮)을 짓고, 금나라를 정벌하자고 주장하였다. 반면 개경을 세력 기반으로 하며 전통을 존중하는 김부식 등 개경 귀족 세력은 유교적 이념에 충실함으로써 사회 질서를 확립하자고 주장하였다. 아울러 이들은 민생 안정을 내세워 금나라와 사대 관계를 맺었다. 결국 이러한 정치 개혁과 대외 관계에 대한 의견 대립이 지역 간의 갈등으로까지 확대되었다.

묘청은 승려로, 음양지리를 연구하여 인종에게 접근, 개경은 수도로서 기운이 다하여 쇠퇴할 것이라고 주장하며 서경(현재의 평양)으로의 천도를 주장하여 개경파와의 세력 다툼을 벌였다.[84] 묘청 세력은 서경을 1수도 천도를 통한 정권 장악이 어렵게 되자 1135년(인종 13년) 서경에서 유참·조광 등과 더불어 나라 이름을 대위국(大爲國), 연호를 천개(天開), 그 군대를 천견충의군(天遣忠義軍)이라 칭하면서 난을 일으켰다. 조정에서는 묘청 반대파의 수장인 김부식(金富軾)에게 서경 정토(征討)의 명령을 내렸다. 김부식은 출정에 앞서 정지상·백수환 등을 죽이고 북상하여 평양성을 포위했다. 조광(趙匡)은 정세의 불리함을 깨닫고, 묘청·유참 등을 목베어 귀부(歸附)의 뜻을 표했으나 거절된 후 끝까지 반항하였다. 1136년(인종 14년) 2월 서경성이 함락되어 난은 1년 만에 평정되었다.

3. 8. 무신정권의 성립

의종 때의 사치와 유락(遊樂)은 국가 재정의 파탄을 가져왔고, 이는 농민 수탈의 강화를 초래했다. 이에 도탄에 빠진 농민들은 지배 체제의 문란과 무신들의 하극상 풍조에 자극되어, 신분 해방과 지배층의 압박·수탈에 항거하기 위하여 대규모 반란을 일으켰다. 12세기 초부터 집단적인 도적이 되어 산발적으로 각지를 소란케 하던 유민들은 무신정변을 전후하여 전국 도처에서 벌 떼처럼 일어났다.1172년(명종 2년) 북계의 창주(昌州, 창성)·성주(成州, 성천)·철주(鐵州, 철산) 등지에서 지방관의 횡포에 분격하여 반란이 일어났고, 그 뒤 묘향산을 근거로 조위총의 남은 무리가 농민들의 호응을 받아 반란을 계속하였다.

남쪽의 반란은 1176년(명종 7년) 공주 명학소(鳴鶴所)에서 망이·망소이가 봉기를 하기에 이르러 크게 번져갔다. 경상도에서는 손청과 이광 등이 반란을 일으켰으며, 1182년(명종 12년) 전주에서 군인과 관노들이 관리의 가혹한 조선(造船) 독역(督役)에 반항하여 난을 일으켰다. 이러한 초기의 반란은 대체로 자연 발생적인 것으로서, 지방관이나 향리들의 억압에 반항하여 농민이나 군인 혹은 노비들이 일으킨 것이었다. 그들의 목적은 부당한 압박의 제거와 신분 해방 등이었으나 아직은 개별적인 요구에 불과하였다.

그러나 1193년(명종 23년) 김사미·효심의 난에서부터 반란군은 연합 전선을 펴며, 또 일련의 지속적인 양상을 띠게 되었다. 명주(溟州, 강릉)의 농민 반란군은 동경(東京, 경주)의 반란군과 합세하였고, 진주(晋州)의 노비 반란군은 합주(陜州, 합천)의 부곡 반란군과 연합하여 공동 전선을 폈다. 신라 부흥을 외치며 일어난 동경의 반란군은 운문(雲門)·울진(蔚珍)·초전(草田) 등 각지의 반란군과 연합하였다. 경상도 일대에는 서로 밀접한 연락을 가진 반란군의 연합 전선이 이루어져서 10여 년간 세력을 떨쳤다. 이러한 반란은 지방뿐만 아니라 개경에서도 일어났다.

1198년(신종 1년)에 일어난 만적의 난은, 신분 해방은 물론 더 나아가서 정권 탈취를 위해 계획된 것이었다. 이들 반란은 모두 최충헌이 진압하였다. 그러나 이 반란군의 부르짖음은 그 후 정부 시책에도 반영되었다. 고려의 신분 질서의 동요를 말하여 주는 이들 반란은 고대적인 유산을 청산하려는 사회적인 움직임으로서 그 의의가 크다.

3. 8. 1. 농민과 천민의 봉기

의종 때의 사치와 유락(遊樂)은 국가 재정의 파탄을 가져왔고, 이는 농민 수탈의 강화를 초래했다. 이에 도탄에 빠진 농민들은 지배 체제의 문란과 무신들의 하극상 풍조에 자극되어, 신분 해방과 지배층의 압박·수탈에 항거하기 위하여 대규모 반란을 일으켰다. 12세기 초부터 집단적인 도적이 되어 산발적으로 각지를 소란케 하던 유민들은 무신정변을 전후하여 전국 도처에서 벌 떼처럼 일어났다.1172년(명종 2년) 북계의 창주(昌州, 창성)·성주(成州, 성천)·철주(鐵州, 철산) 등지에서 지방관의 횡포에 분격하여 반란이 일어났고, 그 뒤 묘향산을 근거로 조위총의 남은 무리가 농민들의 호응을 받아 반란을 계속하였다.

남쪽의 반란은 1176년(명종 7년) 공주 명학소(鳴鶴所)에서 망이·망소이가 봉기를 하기에 이르러 크게 번져갔다. 경상도에서는 손청과 이광 등이 반란을 일으켰으며, 1182년(명종 12년) 전주에서 군인과 관노들이 관리의 가혹한 조선(造船) 독역(督役)에 반항하여 난을 일으켰다. 이러한 초기의 반란은 대체로 자연 발생적인 것으로서, 지방관이나 향리들의 억압에 반항하여 농민이나 군인 혹은 노비들이 일으킨 것이었다. 그들의 목적은 부당한 압박의 제거와 신분 해방 등이었으나 아직은 개별적인 요구에 불과하였다.

그러나 1193년(명종 23년) 김사미·효심의 난에서부터 반란군은 연합 전선을 펴며, 또 일련의 지속적인 양상을 띠게 되었다. 명주(溟州, 강릉)의 농민 반란군은 동경(東京, 경주)의 반란군과 합세하였고, 진주(晋州)의 노비 반란군은 합주(陜州, 합천)의 부곡 반란군과 연합하여 공동 전선을 폈다. 신라 부흥을 외치며 일어난 동경의 반란군은 운문(雲門)·울진(蔚珍)·초전(草田) 등 각지의 반란군과 연합하였다. 경상도 일대에는 서로 밀접한 연락을 가진 반란군의 연합 전선이 이루어져서 10여 년간 세력을 떨쳤다. 이러한 반란은 지방뿐만 아니라 개경에서도 일어났다.

1198년(신종 1년)에 일어난 만적의 난은, 신분 해방은 물론 더 나아가서 정권 탈취를 위해 계획된 것이었다. 이들 반란은 모두 최충헌이 진압하였다. 그러나 이 반란군의 부르짖음은 그 후 정부 시책에도 반영되었다. 고려의 신분 질서의 동요를 말하여 주는 이들 반란은 고대적인 유산을 청산하려는 사회적인 움직임으로서 그 의의가 크다.

3. 9. 몽골(원나라)과의 전쟁

몽골의 침입에 항복을 거부한 일부 군사들은 삼별초를 결성하여 한반도 남쪽 해안의 섬들에서 저항했다.[98]3. 9. 1. 삼별초의 항쟁

몽골의 침입에 항복을 거부한 일부 군사들은 삼별초를 결성하여 한반도 남쪽 해안의 섬들에서 저항했다.[98]3. 10. 원나라 간섭기

고려는 원나라의 침략에 맞서 약 30년 동안 항전했으나, 결국 강화가 성립되어 원나라의 간섭을 받게 되었다.[212][213] 무신정권이 붕괴되고 왕정이 복고되었지만, 고려는 원나라의 부마국(駙馬國)이 되어 왕실의 호칭과 격이 제후국 수준으로 낮아졌다.[169] 관제도 개편되어 격이 낮아졌으며, 왕들은 몽골에 충성한다는 의미로 '충(忠)'자가 붙은 시호를 받았다.[169]원나라는 정동행성(征東行省)을 통해 고려를 직·간접적으로 지배하고 정치에 간섭했으며,[161] 쌍성총관부와 동녕부를 설치하여 고려 영토 일부를 직속령으로 편입했다.[161] 또한, 일본 원정을 위해 고려에 막대한 군사적, 경제적 부담을 지웠다.[170]

1270년 이후 고려는 원나라의 반자치적인 속국이 되었다.[96] 고려 국왕들은 원나라 황제의 사위(khuregen)가 되어 몽골 공주와 혼인 관계를 맺었고, 80여 년간 원나라와 긴밀한 관계를 유지했다.[96] 기황후와 같이 고려 출신 여성이 원나라 황후가 되기도 했으며,[99] 고려 왕족은 원나라에서 높은 지위를 누리기도 했다.[101][102]

몽골 제국은 고려를 지배하기 위해 요양등처행중서성(요양행성)과 정동등처행중서성(정동행성)을 설치했다.[161] 고려 왕족은 심양왕(심왕)에 봉해져 요양행성을 관할하기도 했다.[163] 고려왕의 세자는 원나라의 케시크에 출사하여 몽골 황녀를 비로 맞이하고, 왕위 계승 시기에 귀국하는 것이 관례였다.[165]

원 간섭기 동안 고려는 몽골의 직접적인 내정 간섭을 받았고, 몽골 군인이 국내에 주둔했다.[171] 삼별초가 몽골 지배에 저항하여 난을 일으켰으나 진압되었고,[172] 고려는 원나라의 일본 원정에 동원되어 큰 부담을 졌다. 고려 왕실은 몽골 황실과의 혼인을 통해 왕권을 강화하려 했으며, 호복변발(胡服辮髪) 등 몽골 풍속이 유행하기도 했다.

이 시기 권문세족이 등장하여 사회, 경제적 폐단을 야기했고, 국가 재정은 궁핍해졌다. 한편, 충선왕은 몽골식 이름을 사용하는 등 고려 귀족 사회에는 몽골 문화가 유행하였다.

3. 11. 신진사대부의 성장과 고려 말의 개혁 정치

고려 후기에는 농업 생산력이 꾸준히 발전하였다. 원나라와 전쟁 중 고려의 독자적인 의술이 발달하여 인구가 증가하였고, 집약적 농업이 가능해졌다. 중국 대륙으로부터 인분을 거름으로 사용하는 농업 기술이 전래되어 휴한을 극복하고 한 토지에서 해마다 농사를 지을 수 있게 되어 농업 생산력이 크게 증대되었다.귀족들의 사전(私田)은 지배질서의 문란을 틈타 점차 확대되어 전시과(田柴科)의 붕괴를 가져왔다. 무인정권이 타도된 뒤에 더욱 진전되어 갔던 농장(農莊)은 전호(佃戶)나 노비(奴婢), 농노(農奴)와 성격이 비슷한 유민(流民)이 경작하였다. 농장의 증대는 국가 재정을 고갈케 했고, 그 결과 관리의 녹봉(祿俸)이 폐지되었다. 이에 농장을 가지지 못한 신진 사대부 관리들은 권문세가에 불만을 가지게 되었다.

무인 정권으로 말미암아 귀족정치가 붕괴된 이후에 학문적인 교양을 갖추고 정치 실무에도 능한 사대부(士大夫)들이 새로운 관료층으로 등장하였다.

명(明)이 흥기하고 원이 점차 쇠퇴하여 북방으로 쫓겨 가는 원·명 교체기에 즉위한 공민왕(恭愍王)은 반원정치(反元政治)와 권문세가의 억압이라는 두 가지 정책을 채택하였다. 신돈(辛旽)을 등용하여 국정을 관할하게 하였고, 이공수(李公遂) 등 권문 출신을 축출하고 문벌이 변변하지 못한 자를 등용하였다. 또한 전민변정도감을 설치하여 권문세가의 경제적 기반을 박탈하였다. 이러한 개혁은 권문세가의 반대로 만족할 만한 성과를 거두지 못했으나, 신진 사대부의 진출을 용이하게 하였다.

14세기 중반 원나라의 세력이 약화되자 공민왕은 반원(反元) 운동을 일으켜 원나라의 간섭에서 벗어나는 데 성공하였다. 권문세족이 부당하게 빼앗은 토지나 재산을 본래의 주인에게 돌려주고, 억울하게 노비로 전락한 사람들을 양민으로 해방시켜 주었다. 그러나 원의 세력을 배경으로 하는 권문세족들의 반대에 부딪혀 신돈이 제거되고, 공민왕까지 시해되면서 권문세족이 다시 등장하여 정치 권력을 독점하면서 개혁은 중단되고 말았다. 공민왕 때의 개혁 노력이 실패하자 정치기강이 문란해지고, 백성들의 생활은 더욱 어려워지는 등 고려 사회의 어려움은 더욱 심해졌다.

권신(權臣)인 이인임(李仁任)이 10세의 우왕(禑王)을 옹립함으로써(1374년) 권력은 다시 권문세가의 손에 들어갔다. 이인임 일파는 신흥 사대부들을 억압하고 노골적으로 토지겸병을 자행하였다. 반원정책도 수정되어, 원나라와 명나라에 대한 등거리 외교가 추구되었다.

우왕 대 초의 최대 현안은 14세기에 들어와 급격히 창궐하게 된 왜구(倭寇)를 격퇴하는 것이었다. 왜구는 도처에서 잔혹하게 노략질을 하여 세곡(稅穀) 수송망인 조운(漕運)까지 마비시킬 정도였다. 고려 조정은 일본 막부에 왜구의 노략질을 근절해달라고 요구하였으나, 내란에 처한 바쿠후가 지방을 통제할 수 없었기 때문에 별 성과가 없었다. 1377년(우왕 3년)에 최무선(崔茂宣)의 노력으로 화통도감이 설치되어 화포가 제작되었다. 1380년(우왕 6년) 금강 입구에 침구해 온 왜구 5백여 척의 대선단에 화포 공격을 하여 배를 모두 불태워 퇴로를 차단하였고 내륙으로 침투한 왜구들도 이성계(李成桂) 등의 토벌군이 완전 소탕하였다. 1389년(창왕 원년)에는 박위(朴葳)가 이끄는 고려군이 왜구의 소굴인 대마도(對馬島)를 정벌하였다.

왜구 문제가 어느 정도 수습된 후인 1388년(우왕 14년) 음력 1월에는 토지 겸병으로 악명 높은 권문세가인 이인임 일당이 대대적으로 숙청되었다. 이 숙청은 권문세가 출신이지만 청렴하고 강직하기로 이름난 최영(崔瑩)이 우왕과 상의하여 집행하였고, 신흥세력인 이성계 장군이 힘을 더하였다. 이로써 권문세가의 기세가 꺾이고 신흥 사대부들이 본격적인 정치활동을 시작하게 되었다. 그러나 미온적인 정책을 추진하던 최영과 적극적인 개혁을 원하는 신흥 사대부 간에는 틈이 있었다.

같은 해에 명나라가 철령위(鐵嶺衛)를 설치하겠다며, 쌍성총관부 지역을 내놓으라고 강압적인 통보를 해오자, 최영은 북으로 밀려난 원나라에 명나라를 협공할 것을 제의하고 명나라의 동북 방면 전진기지인 요동에 대한 정벌을 추진하였다. 이에 대해 이성계는 군사적 난점을 들어 반대를 하였으나 받아들여지지 않았다. 조민수(曺敏修)와 함께 원정군을 이끌고 출병한 이성계는 압록강 가운데에 있는 위화도(威化島)에 머물면서 지휘권을 장악한 다음 군사를 개경으로 돌려 최영을 제거하고 정권을 장악하였다(1388년). 이후 명나라의 철령위 설치 기도도 중지되었다.

공민왕이 즉위했을 당시 고려는 원나라의 영향 아래 있었다. 그는 1341년 사실상 인질로 원나라 궁정에 보내져 여러 해를 보내야 했고, 그 후 왕이 되었다. 그는 원나라 공주 노국공주(인덕왕후로도 알려짐)와 결혼했다. 그러나 14세기 중반 원나라는 붕괴하기 시작했고, 곧 1368년 명나라에 의해 대체되었다. 공민왕은 고려 정부를 개혁하고 몽골의 영향력을 제거하려는 노력을 시작했다.

그의 첫 번째 조치는 친몽골 귀족과 군 장교들을 모두 그들의 지위에서 제거하는 것이었다. 몽골은 침략 이후 고려의 북부 지방을 병합하여 쌍성총관부와 동녕부로 그들의 제국에 편입했다. 고려군은 쌍성에서 몽골에 복무하던 하급 관리 이자춘과 그의 아들 이성계의 탈출 덕분에 이 지방들을 탈환했다. 뿐만 아니라 이성계 장군과 지용수( 지용수/池龍壽중국어) 장군은 요양으로 원정을 이끌었다.

1365년 노국공주의 죽음 이후 공민왕은 우울증에 빠졌다. 결국 그는 정치에 무관심해졌고 그 중요한 임무를 불교 승려 신돈에게 맡겼다. 그러나 6년 후 신돈은 그의 지위를 잃었다. 1374년 공민왕은 홍륜(홍륜/洪倫중국어), 최만생(최만생/崔萬生중국어) 등에 의해 살해되었다.

그의 사망 후 고위 관료 이인임이 정권을 장악하고 공민왕의 아들인 11세의 우왕을 즉위시켰다.

이 격변의 시대 동안 고려는 1356년 요양을 일시적으로 정복하고, 1359년과 1360년 두 차례의 대규모 홍건적 침입을 격퇴했으며, 1364년 최영 장군이 몽골군 투멘을 물리치면서 원나라의 고려 지배에 대한 최종 시도를 저지했다. 1380년대 고려는 왜구의 위협에 주목하여 해군 포병을 사용하여 최무선이 만든 수백 척의 해적선을 섬멸했다.

3. 12. 왜구의 침입과 격퇴

공민왕 16년인 1367년 고려는 두 명의 천황이 존재하는 남북조 시대 일본에 사신을 보내 왜구 침략의 금지를 요구했다.[232] 북조의 조정은 고려가 일본의 신하된 나라인데 무례하다며 퇴짜를 놓았지만, 교토 아시카가 막부는 해적들의 행동이며 금지할 대책을 마련하겠다는 답서를 전달했다.[232]3. 13. 위화도 회군과 고려의 멸망

1388년, 고려 우왕(고려 공민왕의 아들)과 최영 장군은 당시 중국의 요녕 지역을 침략하기 위한 원정을 계획했다. 우왕은 이성계(후일 조선 태조)에게 이를 맡겼으나, 그는 국경에서 머물다 반란을 일으켰다. 이성계는 압록강의 위화도(威化島)에서 군대를 돌려 쿠데타를 일으켜(→위화도 회군) 정권을 장악했다.이성계 일파의 집권 후 신흥 사대부들은 권문세가나 사원이 보유한 농장 등을 몰수하고 새로운 토지제도를 실시하기 위해 사전(私田)개혁을 추진하였다. 권문세가들의 세력은 크게 약화되었으나, 반발도 적지는 않았다. 폐위된 우왕의 아들 창왕이 이성계 일파의 반대에도 불구하고 어렵게나마 왕위를 이을 수 있을 만큼 구세력도 명맥을 유지하고 있었다. 그렇지만 이성계 일파가 창왕마저 폐위하고 공양왕(恭讓王)을 옹립하자(1389), 정치는 완전히 신진 사대부가 주도하였다.

또한 사전 개혁도 본격화되었다. 전국의 토지에 대한 측량이 시작되어 공양왕 2년(1390)에 완료되자 종래의 공사전적(公私田籍)이 모두 불태워졌다. 사전 개혁으로 국가의 세수(稅收) 대상 토지가 확보됨으로써 국가 재정이 확충되고, 관료들에게도 경제적 급부로서 과전(科田)이 지급될 수 있었다. 공양왕 3년 전시과제도와 마찬가지로 수조지인 과전을 분급하는 과전법(科田法)이 공포되었다. 그러나 전시과제도 그대로 복구된 것은 아니었으니, 과전법의 수조지 분급 대상 지역은 경기지역에 한정되도록 축소되었고, 분급 대상도 대체로 현직 관리들을 중심으로 한 범위에 제한되었다.

이러한 수조지 제도의 대폭적인 축소는 소유권에 의한 토지 지배가 확대되고 수조권에 의한 토지 지배가 축소·쇠퇴되어가는 시대적 상황이 반영된 것이다. 신흥 사대부들은 정치와 사상 등의 면에서도 새로운 질서를 추구하며 개혁을 확대하였다. 그리하여 마침내 조준(趙浚)·정도전(鄭道傳) 등 급진적 개혁을 추구하는 역성혁명파(易姓革命派)가 온건한 개량을 주장하는 이색(李穡)·정몽주(鄭夢周) 등의 반대파를 꺾고 이성계를 왕으로 추대함으로써 고려에서 조선(朝鮮)으로 왕조가 바뀌게 되었다.

고려에서 조선으로의 왕조 교체는 국가 사회로서는 연속성을 가졌던 것이었으니, 왕조만이 아닌 기존 국가 사회 자체가 멸망하여 영토와 국민이 크게 변동하였던 앞 시대의 삼국에서 신라·발해로의 변화나, 남북국 시대에서 후삼국을 거쳐 고려에 이르는 왕조의 변화와는 다른 성격을 가졌다.

고려에서 조선으로의 변화는 왕실과 왕조로서는 종말과 새로운 개창이었으나, 영토와 국민으로서는 연속이었으며, 고려 말 당시 국가 체제 안에 포괄된 지배층 내에서의 정권교체라는 성격을 강하게 갖는 것이었다. 그리고 그 정권 교체의 이면에서는 고려 후기 이후 광범한 사회 변동 속에서 암중모색되던 개혁이 확고한 방향을 잡고 새로운 체제를 구체화시키는 결실을 보고 있었다.

고려는 조선 태조 이성계(이자춘의 아들) 장군에게 함락되었고, 그는 고려의 마지막 세 왕을 처형하고 왕위를 찬탈하여 1392년 조선을 건국했다. 1394년, 이성계는 옛 고려 세력의 반란을 우려하여 공양왕을 비롯한 주요 고려 왕족을 살해하고, 종실(宗室)이나 후손 등 왕씨를 성으로 삼는 자들의 신변 안전을 보장하여 한 곳에 모아 이주지로 이동시킨다는 명목으로 배에 태워 모두 수장시켰다. 살아남은 자들은 왕씨 성을 옥(玉), 전(全), 전(田) 등으로 바꾸어 도망쳤다는 전승이 있다. 조선의 체제가 굳건해진 후에도 왕씨 탄압 정책은 형해화되면서도 계속되었고, 17세기에 중국계 제남 왕씨(濟南王氏)가 귀화할 때까지 해제되지 않았다고 한다.

4. 정치

광종 사후, 신라 6두품 출신 유학자들이 정치 주도 세력으로 부상했다. 그 대표적인 인물이 최승로였다.

최승로는 집권적 귀족 정치를 추구했다. 그는 신라가 항복할 때 고려의 신하가 된 인물로, 호족과 달리 지방에 기반이 없었다. 이는 그의 정치적 견해를 집권적인 방향으로 이끌었다. 그러나 그는 왕권 전제화에 반대하고 유교 정치 이념을 내세웠다. 성종에게 올린 시무 28조는 이러한 그의 입장을 잘 보여준다. 성종은 광종의 개혁 실패 이후 유학자들의 견해에 의존하여 정치를 수습했다. 그는 중앙에서 지방관을 파견하고 향직 개혁을 실시하여 지방 호족의 지위를 낮췄다. 한편, 호족들을 중앙 귀족으로 흡수하려 했으며, 유학과 고전에 능통한 귀족들의 의견을 수렴하여 정치에 반영하려 했다. 이를 통해 고려 귀족 정치의 기반이 마련되었다.

고려는 신라 진골 중심의 정치와 달리, 여러 성씨의 귀족들이 정치를 이끌었다. 이들은 출신지를 중요시했다. 본관은 호족 세력의 척도였고, 문벌과 가문이 중요시되었으며, 호적이 평민과 별도로 작성되었다. 호족은 가문 세력 확장을 위해 혼인 정책을 펼쳤다. 왕실과의 통혼은 가문 최고의 영예이자 정권 장악의 지름길이었다. 왕실 외척으로서 정권을 추구하는 명문 세족들이 등장했다.

안산 김씨와 인주 이씨가 대표적이었다. 신라계였던 안산 김씨는 김은부가 세 딸을 현종의 비로 들인 후 문종까지 4대 50여 년간 외척으로서 정권을 장악했다. 마찬가지로 신라계였던 인주 이씨는 이자연의 세 딸이 현종의 아들 문종의 비로 들어간 후 인종 때까지 7대 80여 년간 정권을 잡았다. 최충을 대표로 하는 해주 최씨도 당대 명문이었다.

이로써 고려는 정치·사회적으로 귀족 중심 체제가 확립되었다. 수도 개경은 귀족의 중심지이자 전국의 심장부로 발전했다.

고려는 "천하"()라 불리는 자체 "세계"의 중심에 위치했다. "해동"은 "바다 동쪽"을 의미하며, "삼한"의 역사적 영역을 포함하는 독립적인 세계였다. "삼한"은 삼국 시대의 또 다른 이름이다. 고려 또는 해동의 통치자들은 황제와 하늘의 아들의 칭호를 사용했다. 황제 칭호는 고려 건국 이후 사용되었으며, 신라 경순왕은 항복할 때 왕건을 하늘의 아들이라고 불렀다.[105] 사후에는 "조"()와 "종"()이라는 황실 글자가 포함된 묘호가 사용되었다. "황후", "황태자", "황제의 칙령", "황궁" 등 황실 지칭과 용어가 널리 사용되었다.[105]

고려의 통치자들은 황색의 황제복을 입고, 하늘에 제사를 지냈으며, 아들들을 왕으로 책봉했다. 고려는 당나라의 삼사육부 제도를 사용했으며, 국경 밖 여진 부족을 포함하는 자체적인 "소규모 조공 체제"를 가지고 있었다. 고려의 군대는 왕국과 같은 3개가 아닌, 제국과 같은 5개의 군대로 조직되었다. 고려는 여러 개의 수도를 유지했다. 오늘날 개성에 있는 주요 수도 "개경"(황도 또는 황궁이라고도 함)[106], 오늘날 평양에 있는 "서경", 오늘날 경주에 있는 "동경", 오늘날 서울에 있는 "남경"이다.[107] 주요 수도와 주요 궁궐은 황궁으로 설계되고 의도되었다.[108] 2차 수도는 삼국 시대의 수도를 나타냈다.

송나라, 요나라, 금나라는 고려의 황제 주장과 관행에 대해 잘 알고 있었고, 이를 용인했다. 헨리 엠에 따르면, "[때때로 송나라의 고려 사신 접대 의례와 고려의 송, 요, 금으로부터 온 사신 접대 의례는 계층적인 관계라기보다는 동등한 관계를 시사했습니다]".

왕조 초기에는 지방 호족에 대한 통제가 미흡하고 왕권이 확립되지 않아 정치 상황이 불안정했다. 그러나 제6대 성종 즉위(981년) 후 왕권 강화와 지배 체제 정비가 본격화되었다. 당시 동아시아 국제 정세 변화로 11세기 초 세 차례 거란의 침략을 받고 잠시 속국이 되었으나, 이를 정치적, 문화적 발전과 강화의 기회로 적극 활용했다. 그 과정에서 지방 호족 세력은 중앙 관료나 지방 행정 실무 담당인 향리로 고려 지배 체제에 흡수되었다. 제11대 문종 때(11세기 말)까지 약 1세기 동안 송나라(그리고 송을 매개로 한 당나라) 제도를 본받아 각종 제도가 정비되면서 국왕을 정점으로 하는 중앙 집권적 관료제 국가로 확립되었다.

고려 지배 체제의 중추는 문무 관료, 즉 양반이었다. 국가 발전과 안정과 함께 문신이 중시되고, 문벌 형성과 함께 고위 고관을 차지하는 가문이 점차 고착화되었다. 그들은 유력 문벌과의 통혼, 특히 왕실의 외척이 되는 것을 추진하여 세력 확장을 도모하였다.

12세기에 들어서면서 문벌 귀족 관료 정치에 암운이 드리우기 시작하고, 문신에 예속된 무신이나 증가하는 국가 수탈에 고통받는 농민들의 불만이 고조되었다. 1170년 무신들은 쿠데타로 문신 세력을 타도하고 정권을 장악했다. 1174년부터 전국적으로 농민의 익일(一揆)·반란이 폭발적으로 일어났다. 1196년 이후 최씨 무신 정권은 고양된 농민의 움직임을 억제하며 4대 60년간 정권을 유지했으나, 북방에서 몽골이 흥기했다. 1231년 이후 약 30년간 고려는 몽골의 침략을 받아 큰 피해를 입었다. 최씨 정권은 강화도로 천도하여 피난하면서 본토에서 몽골에 대한 항전을 지휘했다. 각지에서 족 단위의 치열한 항전이 전개되었으나, 1258년 최씨 정권 붕괴 후, 원종은 강화도에서 퇴거하여 개경으로 돌아와 쿠빌라이를 배후로 하여 몽골 제국(1271년 대원(大元)으로 개명)의 지배하에 고려 왕국을 재건하였다.

1270년, 고려는 몽골에 항복하여 원나라의 반자치적인 "부마국"()이 되었고, 이로써 황제 제도는 종식되었다. 원나라는 고려의 황제 칭호를 강등시키고, 충렬왕부터 시작하여 고려 왕들의 묘호에 "충"()이라는 글자를 추가했다. 이것은 14세기 중반 공민왕이 독립을 선포할 때까지 계속되었다.

고려 왕실은 몽골에 복속하고 개경에 도읍을 복귀한 후, 약 1세기 동안 원의 두 차례 일본 원정(원구)의 주요 기지로 삼겨져 막대한 부담을 졌다. 정치적, 경제적 압박도 받았다. 이 시기에는 친원 권세가나 불교 사찰 등에 의한 대토지 사유가 진행되었고, 14세기 중엽부터는 남쪽 바다에서 온 왜구의 침입이 시작되어 점차 그 기세가 심해지는 등 국세가 더욱 쇠퇴했다. 1368년 중국에서 명이 원을 북쪽으로 몰아내고 지배자가 되자, 고려 조정 내부에서는 외교 방침을 둘러싸고 친원파와 친명파의 정치적 대립이 심화되었다. 그 속에서 함흥의 호족 출신인 이성계가 왜구 토벌, 친명 방침 주장, 토지 제도 개혁 실행 등으로 세력을 확립하여 1392년 고려를 멸망시키고 스스로 왕위에 올라 조선 왕조를 건국하였다.

김무정은 "항상 중국의 외압을 받으면서 민족적 성장을 이룬 조선 여러 나라"를 지적하고 있으며,[182] 의강彰夫는 일본의 공무(公武) 이중 왕권과 고려를 비교하여, 양쪽 모두 거의 동시기에 무사(武人)가 정권의 중추에 등장했지만, 고려에서는 무사가 독자적인 정권을 건설하지 않고 중앙 정권 내부에서 실권을 장악하는 데 그쳤던 점을 "끊임없는 외압의 존재 유무가 이 분기의 결정적인 요인이었다"고 지적하고 있다.[183]

4. 1. 중앙 정치 제도

고려는 신라의 골품제를 청산하고 왕권이 확립될 때까지 과도기적 조치로 태봉과 신라의 제도를 함께 사용하였다. 성종에서 문종대에 이르러 당·송의 제도를 수입하여 중앙 정치 제도를 정비하였다. 임금의 최고 고문 기관으로 삼사(三師, 태사·태부·태보)와 삼공(三公, 태위·사도·사공)이 있었으나 실무는 보지 않는 명예직이었다.중앙 행정의 최고 기관은 삼성(三省)과 육부였다. 삼성은 중서성(中書省, 초기에는 내의 또는 내사), 문하성(門下省), 상서성(尙書省, 성종 때는 상서도성)으로 구성되었으며, 이는 당나라의 제도를 모방한 것이다. 문하성은 임금의 명령을 전달하고 신하들의 건의를 받는 곳, 중서성은 조칙에 관한 사무, 상서성은 실제 국무를 담당하는 집행 기관으로 그 밑에 6부를 두었다. 문하성의 장관은 시중(侍中)으로 수상(首相) 격이었고, 중서성의 장관은 중서령(中書令, 처음에는 내의령 또는 내사령), 상서성의 장관은 상서령(尙書令)이었다. 이 성의 고관을 재신(宰臣)이라 불렀다. 문하성과 중서성은 매우 밀접한 관계를 맺어 중서문하성이라 불렸다.

상서성의 지휘를 받는 육부는 이부(吏部)·병부(兵部)·호부(戶部)·형부(形部)·예부(禮部)·공부(工部)였다. 이부는 관리 임면과 상작, 병부는 무관 임면, 군무, 의장, 우역, 호부는 호구, 부역, 전량, 형부는 법령, 소송, 형옥, 예부는 예의, 제사, 조회, 교빙, 학교, 과거, 공부는 산택, 공장, 영조를 각각 맡았다.

이 밖에 삼성과 거의 같은 자격을 가진 삼사(三司)가 있어 국가 재정을 통일하였다. 군국의 기밀과 숙위를 맡은 기관은 중추원(中樞院, 후에 추밀원) 이라 하고 그 장관을 판원사(判院事)라 하였다. 중추원은 삼성과 더불어 국가의 최고 기관으로, 그 고관을 추신(樞臣)이라 했고, 삼성의 고관인 재신과 아울러 재추(宰樞)라 불렀으며, 이 두 기관을 양부(兩府)라 한다.

특수 기관으로 국가의 주요 격식을 결정하는 식목도감(式目都監), 감찰을 맡은 사헌대(司憲臺), 조명을 맡은 한림원, 모든 시정을 기록하는 사관(史觀, 후에 춘추관), 대학으로 국자감(國子監)이 있었다. 보문각(寶文閣)은 경연과 장서를, 어서원(御書院)은 왕실 도서관, 비서성(秘書省, 국초에는 내서성)은 경적과 축소를 맡았다. 재주 있는 문신을 뽑아 임금을 모시게 한 홍문관(弘文館, 처음에는 숭문관), 조회와 의식을 맡은 합문(閤門), 제사와 증시를 맡은 태상시(太常寺, 후에 전의시), 감옥을 맡은 대리시(大理寺, 후에 전옥시), 빈객에 대한 연회와 접대를 맡은 예빈시(禮賓寺, 후에 전객시), 시장을 단속하는 경시서(京市暑), 왕실과 종친의 족보를 맡은 전중성(殿中省), 왕실의 의약과 질병 치료 등을 맡은 태의감(太醫監), 공로와 역원을 맡은 공역서(供驛暑) 등이 있었다.

관제는 신라의 신분 제도를 계승하면서 송(宋)의 제도도 도입하여, 고려 제3대 정종(定宗) 때 확립되었다.[184] 신분은 왕족과 공신인 문벌귀족·양반(兩班), 실무 관료인 중인(中人) 계층, 서민인 양민(良民) 계층, 최하층인 천민(賤民) 계층으로 나뉘었다.[185] 중앙 정부는 과거제를 채택하여 삼성육부(三省六部)로 구성되었다.[184]

4. 2. 지방 행정 제도

고려는 신라를 잇는 새로운 통일 왕조로서 골품 제도 위주의 신라 시대보다 더 개방적이었고, 과거제를 실시하는 등 효율성과 합리성이 강화되는 방향으로 통치 체제가 정비되었다. 특히 사상적으로 유교의 정치 이념을 신라 때보다 더욱 수용하여 고대적 성격을 벗어날 수 있었다.고려의 지방 제도는 건국 초기에는 중앙의 행정력이 전라도까지 미치지 못하여 호족(豪族)들에게 방임된 상태였다. 그 뒤 983년(성종 2)에 12목(牧)을 두어 여기에 중앙의 관원을 파견한 것이 지방 관제의 시초였다. 995년(성종 14)에는 경기 이외의 전국을 편의상 10도(道)로 나누는 동시에 12주(州)의 절도사(節度使)를 비롯하여 아래로 단련사(團練使)·자사(刺使)·방어사(防禦使) 등 외관을 설치하였지만 10도는 이내 유명무실하게 되었으며, 단련사·자사·방어사 등의 외관직도 곧 폐지되었다.

결국 전국은 5도 양계와 경기로 크게 나뉘었다. 그 안에 3경·4도호부·8목을 비롯하여 군·현·진 등을 설치하였다.

4. 3. 관리 선발 제도

고려는 신라를 잇는 새로운 통일 왕조로서 골품 제도 위주의 신라 시대보다 더 개방적이었다. 과거제를 실시하는 등 효율성과 합리성이 강화되는 방향으로 통치 체제가 정비되었다. 특히 사상적으로 유교의 정치 이념을 신라 때보다 더욱 수용하여 고대적 성격을 벗어날 수 있었다.고려의 관계(官階)는 정1품(正一品)에서 종9품(從九品)까지 30단계가 있었다. 1품에서 3품까지는 정과 종으로 구분하고, 4품에서 9품까지는 정, 종과 상, 하로 구분하여 30단계였다. (3x2 + 6x4 = 30). 3품 이상은 정ㅁ품, 종ㅁ품으로 구분하고, 4품 이하는 정ㅁ품상, 정ㅁ품하, 종ㅁ품상, 종ㅁ품하로 구분하는 식이었다. 이 밖에 왕의 최고 고문 격으로 삼사(三師)·삼공(三公)의 직이 있었는데, 문종 때 이들의 관계는 정1품이었다.

4. 4. 외왕내제 체제

고려사 범례에 따르면, 고려에서는 종(宗)을 칭하고 폐하(陛下)․태후(太后)․태자(太子)․절일(節日)․제(制)․조(詔)를 칭하는 등 황실 용어를 사용했음을 알 수 있다. 그러나 고려사와 고려사절요에 의하면 시호가 황제로 올려진 임금은 없다.전기에는 천수, 광덕, 준풍 등의 독자적인 연호, 묘호, 오등작, 원구단, 삼성체제(三省體制), 궁성(宮城)에 5 문(門) 설치 등 황제국의 제도를 사용하여 고려가 신라는 물론 탐라와 발해, 여진의 여러 소국들을 번국(蕃國)으로 아우르는 천자국임을 표방했다. 하지만 외교 관례상 중국 중심의 세계 질서를 인정하여 후주, 송, 요, 금 등의 연호를 사용하고 형식상의 책봉을 받기도 했다.

이후 원의 부마국으로 전락하여 실질적 간섭을 받게 되었으며 체제 또한 제후국으로 격하 되었다. 태묘에는 성종 대에 제후국 제도를 따라 5묘제로, 의종대에 천자국의 제도에 맞추어 7묘제로 하였다.

1270년, 30년간의 저항 끝에 고려가 몽골에 항복할 때까지, 초기 고려의 통치자들과 대부분의 관리들은 중국과 만주에 더 크고 동등한 제국을 인정하는 "다원적"(`tawŏnjŏk`) 관점을 가지고 있었다. 동시에 고려는 하늘의 아들로서 예식적 지위를 주장한 고려 황제가 다스리는 별개의 경계가 있는 세계의 중심으로 자리매김했다.

고려는 "천하"()라 불리는 자체 "세계"의 중심에 위치했다. "해동"은 "바다 동쪽"을 의미하며, "삼한"의 역사적 영역을 포함하는 독립적인 세계였다. "삼한"은 삼국 시대의 또 다른 이름이다. 고려 또는 해동의 통치자들은 황제와 하늘의 아들의 칭호를 사용했다. 황제 칭호는 고려 건국 이후 사용되었으며, 신라 경순왕은 항복할 때 왕건을 하늘의 아들이라고 불렀다.[105] 사후에는 "조"()와 "종"()이라는 황실 글자가 포함된 묘호가 사용되었다. "황후", "황태자", "황제의 칙령", "황궁" 등 황실 지칭과 용어가 널리 사용되었다.[105]

고려의 통치자들은 황색의 황제복을 입고, 하늘에 제사를 지냈으며, 아들들을 왕으로 책봉했다. 고려는 당나라의 삼사육부 제도를 사용했으며, 국경 밖 여진 부족을 포함하는 자체적인 "소규모 조공 체제"를 가지고 있었다. 고려의 군대는 왕국과 같은 3개가 아닌, 제국과 같은 5개의 군대로 조직되었다. 고려는 여러 개의 수도를 유지했다. 오늘날 개성에 있는 주요 수도 "개경"(황도 또는 황궁이라고도 함)[106], 오늘날 평양에 있는 "서경", 오늘날 경주에 있는 "동경", 오늘날 서울에 있는 "남경"이다.[107] 주요 수도와 주요 궁궐은 황궁으로 설계되고 의도되었다.[108] 2차 수도는 삼국 시대의 수도를 나타냈다.

송나라, 요나라, 금나라는 고려의 황제 주장과 관행에 대해 잘 알고 있었고, 이를 용인했다. 헨리 엠에 따르면, "[때때로 송나라의 고려 사신 접대 의례와 고려의 송, 요, 금으로부터 온 사신 접대 의례는 계층적인 관계라기보다는 동등한 관계를 시사했습니다]". 1270년, 고려는 몽골에 항복하여 원나라의 반자치적인 "부마국"()이 되었고, 이로써 황제 제도는 종식되었다. 원나라는 고려의 황제 칭호를 강등시키고, 충렬왕부터 시작하여 고려 왕들의 묘호에 "충"()이라는 글자를 추가했다. 이것은 14세기 중반 공민왕이 독립을 선포할 때까지 계속되었다.

5. 경제

고려는 상업(商業)을 중요시하였다.[214] 고려는 신라 후기의 혼란을 극복하고 전시과 제도를 만드는 등 토지 제도를 정비하여 통치 체제의 토대를 확립하였다. 또, 문란해진 수취 체제를 다시 정비하면서 재정 운영에 필요한 관청도 설치하였다. 또한 신라의 민정문서 제도를 계승하여 토지와 인구를 파악하기 위한 양안 사업을 실시하고 호적을 작성하였다. 이것을 근거로 조세, 공물, 부역 등을 부과하였다. 아울러 국가가 주도하여 산업을 재편하면서 경작지를 확대시키고, 상업과 수공업의 체제를 확립하여 안정된 경제 기반을 확보하였다.

농업에서는 기술의 발달로 농업 생산력이 증대되었고, 상업은 시전을 중심으로 도시 상업이 발달하면서 점차 지방에서도 상업 활동이 증가하였다. 수공업도 관청 수공업 중심에서 점차 사원이나 농민을 중심으로한 민간 수공업을 중심으로 발전해 갔다.

특히 개경의 외항인 벽란도에는 중국, 일본, 아라비아, 페르시아 등지의 상인들이 와서 활발하게 무역하여 인삼, 농기구, 도자기 등을 수출하고 유리 공예품, 서적, 비단 등을 수입했다.

상업이 발달하면서 화폐의 필요성이 높아지자, 996년에 철로 만든 최초의 화폐인 “건원중보(乾元重宝)”를 발행하여 1002년까지 사용했다. 12세기에 들어 정부 주도의 화폐 발행이 이루어져, 숙종(肅宗, 고려왕) 시대에 “해동통보(海東通寶)”, “해동중보(海東重寶)”, “삼한통보(三韓通寶)”, “동국통보(東國通寶)” 등이 발행되었다. 이러한 동전(銅錢) 발행에는 발행 이익금 확보 및 재정권 장악이라는 정부의 의도가 있었다. 이후 화폐를 무분별하게 유통시키려 했으나, 자급자족적인 경제 활동을 하던 농민들과 국가의 독점적인 화폐 발행 및 강제 사용에 불만을 가진 귀족들의 반발, 그리고 몽골과의 전쟁으로 인해 13세기에는 관영 상점과 주막을 제외하고는 사용되지 않게 되었고, 곡물(穀物)이나 의복(衣服) 등이 동전 대신 사용되었다.

5. 1. 토지 제도와 수취 제도

고려는 신라 후기의 혼란을 극복하고 전시과 제도를 만드는 등 토지 제도를 정비하여 통치 체제의 토대를 확립하였다.[214] 문란해진 수취 체제를 다시 정비하면서 재정 운영에 필요한 관청도 설치하였다. 신라의 민정문서 제도를 계승하여 토지와 인구를 파악하기 위한 양안 사업을 실시하고 호적을 작성하였다. 이것을 근거로 조세, 공물, 부역 등을 부과하였다.[214]전시과(田柴科)로 대표되는 토지제도 아래에 고려의 농민은 공전 또는 사전을 경작하고 국가 또는 개인 지주에 대하여 조세(租稅)·공부(貢賦)·역역(力役) 등의 부담을 졌다. 전조(田租)는 토지 수확물의 일부를 바치는 것이며, 그 양은 공전과 사전에 차이가 있었다. 공전은 1결마다 수확물의 ¼에 해당하는 2석 정도를 바쳤으며, 사전인 경우에는 그보다 배가되는 수확물의 ½을 바치게 규정되었다. 또한 토지의 비옥도(肥沃度)에 따라 조세율에 차등이 있었으며, 흉작일 경우에는 조세를 감면하도록 하였다. 고려에서는 개간을 장려하여 진전(陳田)을 개간하는 농민에게는 1~2년 동안 전조를 면제해 주었다.

전조는 수조자(收租者)가 국가에 바치는 세미(稅米)와 아울러 각 지방의 조창(漕倉)에 수집되어 육로 혹은 해로를 통하여 중앙에 수송되었다. 전조 외에 공물(貢物)이 있어서 상공(常貢, 歲貢)과 별공(別貢)으로 나누었다. 상공은 쌀·포(布)·면사(綿絲)·유밀(油蜜) 등을 바치게 했으며, 별공은 그 지방 특산물을 따로 바치게 한 것이다. 농민에게 가장 부담이 큰 역(役)은 군역(軍役)과 요역(徭役)으로 구별되어 16세 이상, 60세 이하의 정남(丁男)이면 누구나 이를 져야 했다. 요역은 각종 토목공사(土木工事)에 동원되는 것으로 일시적인 것이었으나 군역은 장기간에 걸쳐 복무해야 하는 것이었다.

일반 농민은 대개 20세가 되면 군정(軍丁)이 되어 대체로 노동 부대 성격을 띤 지방군(地方軍)에 편입되었고, 여정(餘丁)은 군정을 경제적으로 돕게 되었다. 이러한 수취 체제 중 농민은 특히 군역의 부담에서 벗어나고자 유민(流民)이 되거나 호족에 의지하여 전호(佃戶)가 되는 경우가 많았다.

5. 2. 상업과 무역

고려는 상업(商業)을 중요시하였다.[214] 농업 기술의 발달로 농업 생산력이 증대되었고, 상업은 시전을 중심으로 도시 상업이 발달하면서 점차 지방에서도 상업 활동이 증가하였다. 수공업도 관청 수공업 중심에서 점차 사원이나 농민을 중심으로한 민간 수공업을 중심으로 발전해 갔다.특히 개경의 외항인 벽란도에는 중국, 일본, 아라비아, 페르시아 등지의 상인들이 와서 활발하게 무역하여 인삼, 농기구, 도자기 등을 수출하고 유리 공예품, 서적, 비단 등을 수입했다. 고려는 정치적으로 송나라와 밀접한 우호 관계를 맺으면서 북방 민족을 견제했다. 또한 양국은 빈번한 교역을 통해 서로의 문물을 교환하였다.

고려가 송나라에서 수입하는 물품은 주로 귀족들의 애호품인 능견(綾絹 : 비단)·자기·약재·악기·향료·문방구(종이·붓·먹) 등이었다. 이 중에서 특히 자기·서적은 각각 고려의 청자와 목판 인쇄술(木版印刷術)의 발달에 크게 영향을 미쳤으나, 그밖에 다른 물품 수입은 귀족의 사치 풍조를 더욱 조장시켰다. 고려의 수출품으로는 금·은·구리·인삼·송자(松子 : 잣)·모피 등의 원산품과 능라(綾羅 : 비단)·저마포·백지(닥나무 종이)·금은동기·부채·금은장도, 그 밖에 종이·붓·먹 등 가공품이 많았다.

고려는 송에 사신을 보내 친송(親宋)을 표방했다. 송나라는 고려의 최대 교역국이었다. 고려는 송나라에 금(金), 동기(銅器), 목재, 면직물, 모직물, 화전(花茣蓙), 여러 종류의 약재, 인삼(朝鮮人参)을 수출하고, 송나라로부터 비단(絹), 도자기, 약재, 서적, 악기, 향료를 수입했다. 1976년에 한국 전라남도 신안 앞바다에서 난파된 신안선이 발견되었는데, 원 시대 도자기 약 2만 점 외에도 고려청자가 인양되었다.

2005년 7월에 중국 산둥(山東)성에 발굴된 고려 선박에서는 고려 상감청자와 옹기, 접시 등의 토기가 나왔다.[215] 원나라의 무역선이 아닌 고려의 배 또한 원양 항해에 나섰다.[215]

6. 사회

고려사회는 신분 사회로서 중인, 평민, 천민, 양반 관료 등의 신분으로 구성되어 있다. 신분은 세습되는 것이 원칙이었고, 각 신분에는 그에 따른 역이 부과되었다. 그러나 그렇지 않은 경우도 있었는데, 향리로부터 문반직에 오르는 경우와 군인이 군공을 쌓아 무반으로 출세하는 경우를 들 수 있다. 귀족들은 문반, 무반, 귀족과 왕족이고 중인은 서리와 기술관이다. 귀족과 중인은 지배층이고 피지배층은 평민과 천민이 있다. 귀족은 공작(公爵), 후작(侯爵) 등의 제도를 두어 영국의 귀족과 유사한 형태를 갖췄다. 평민은 농민, 수공업자, 상인이 있는데 농민이 대다수를 차지하고 있었다. 천민은 노비와 향, 소, 부곡민, 화척, 재인 등이 있었다. 백성의 대부분을 이루는 양민은 군현에 거주하는 농민으로, 조세, 공납, 역을 부담하였다. 향, 부곡, 소 같은 특수 행정 구역에 거주하는 백성은 조세 부담에 있어서 군현민보다 차별받았으나, 고려 후기 이후 특수 행정 구역은 일반 군현으로 바뀌어 갔다. 흉년이나 재해 등으로 어려움을 겪는 백성들의 생활을 안정시키기 위하여 국가는 의창과 상평창을 설치하고, 여러 가지 사회복지정책을 실시하였다.

재혼녀도 고려의 왕비가 될 수 있었으며 일반인들에게도 재혼이 악으로 취급되지 않았다.[216] 유산은 남녀가 균등하게 상속받았으나 여성은 관직에 진출할 수가 없었다.[217]

6. 1. 신분 제도

고려 사회는 양반 관료, 중인, 평민, 천민 등의 신분으로 구성된 신분 사회였다. 신분은 세습되는 것이 원칙이었고, 각 신분에는 그에 따른 역이 부과되었다. 그러나 향리에서 문반직에 오르거나 군인이 군공을 쌓아 무반으로 출세하는 경우도 있었다. 귀족은 문반, 무반, 귀족, 왕족이고 중인은 서리와 기술관이었다. 귀족과 중인은 지배층이었고, 피지배층은 평민과 천민이었다. 귀족은 공작(公爵), 후작(侯爵) 등의 제도를 두어 영국의 귀족과 유사한 형태를 갖췄다. 평민은 농민, 수공업자, 상인이 있었는데 농민이 대다수를 차지하고 있었다. 천민은 노비와 향, 소, 부곡민, 화척, 재인 등이 있었다. 백성의 대부분을 이루는 양민은 군현에 거주하는 농민으로, 조세, 공납, 역을 부담하였다. 향, 부곡, 소 같은 특수 행정 구역에 거주하는 백성은 조세 부담에 있어서 군현민보다 차별받았으나, 고려 후기 이후 특수 행정 구역은 일반 군현으로 바뀌어 갔다. 흉년이나 재해 등으로 어려움을 겪는 백성들의 생활을 안정시키기 위하여 국가는 의창과 상평창을 설치하고, 여러 가지 사회복지정책을 실시하였다.고려 시대의 귀족은 6등급으로 나뉘었다.

- '''국공(國公)'''(Gukgong), 공작

- '''군공(郡公)'''(Gungong), 백작

- '''현후(縣侯)'''(Hyeonhu), 후작

- '''현백(縣伯)'''(Hyeonbaek), 백작

- '''개국자(開國子)'''(Gaegukja) 또는 '''현자(縣子)'''(Hyeonja), 자작

- '''현남(縣男)'''(Hyeonnam), 남작

태자(太子)(taeja)라는 칭호는 국왕의 아들에게 주어졌는데, 동아시아의 다른 나라들에서는 이 칭호가 황태자를 의미했다. 태자는 조선 시대의 대군(大君)(daegun) 또는 군(君)(gun)과 유사했다.

고려의 왕비는 재혼녀도 될수 있었고, 일반인들에게도 재혼이 나쁘지 않게 취급되었다. 유산은 남녀가 균등하게 상속받았으나, 여성은 관직에 진출할 수 없었다.

6. 2. 사회 정책

고려 사회는 신분 사회로서 양반 관료, 중인, 평민, 천민 등으로 구성되어 있었다. 신분은 세습되는 것이 원칙이었고, 각 신분에는 그에 따른 역이 부과되었다. 그러나 향리에서 문반직에 오르거나 군인이 군공을 쌓아 무반으로 출세하는 경우도 있었다. 귀족은 문반, 무반, 왕족이고 중인은 서리와 기술관이었다. 귀족과 중인은 지배층이고 피지배층은 평민과 천민이었다. 귀족은 공작, 후작 등의 제도를 두어 영국의 귀족과 유사한 형태를 갖췄다. 평민은 농민, 수공업자, 상인으로 구성되었는데, 농민이 대다수를 차지하였다. 천민은 노비와 향, 소, 부곡민, 화척, 재인 등이 있었다. 백성의 대부분을 이루는 양민은 군현에 거주하는 농민으로, 조세, 공납, 역을 부담하였다. 향, 부곡, 소 같은 특수 행정 구역에 거주하는 백성은 조세 부담에 있어서 군현민보다 차별받았으나, 고려 후기 이후 특수 행정 구역은 일반 군현으로 바뀌어 갔다. 국가는 흉년이나 재해 등으로 어려움을 겪는 백성들의 생활을 안정시키기 위하여 의창과 상평창을 설치하고, 여러 가지 사회복지정책을 실시하였다.고려의 왕비가 될 수 있었던 재혼녀와 같이 일반인들에게도 재혼이 나쁘게 취급되지 않았다.[216] 유산은 남녀가 균등하게 상속받았으나 여성은 관직에 진출할 수가 없었다.[217]

6. 3. 여성의 지위

고려 사회는 조선반도 역사상 여성의 사회적 지위가 비교적 높았던 시대였다.[186] 여성은 남편과 사별하면 언제든지 재혼이 가능했고, 재산 상속 시에도 아들과 딸의 차별이 없었으며, 부모의 장례 비용도 공동으로 부담할 정도였다.[186] 재혼녀도 고려의 왕비가 될 수 있었으며 일반인들에게도 재혼이 악으로 취급되지 않았다.[216] 유산은 남녀가 균등하게 상속받았으나 여성은 관직에 진출할 수가 없었다.[217]정치와 생활 전반에는 남성이 우선되었지만, 재산 분배는 아들과 시집간 딸에게 동등하게 분배되었다. 또한 남편에게 맞은 아내가 관헌에 고발하여 남편이 태형을 받은 경우도 있었다. 충렬왕 때, 박유는 왕에게 귀족의 첩을 법으로 제도화할 것을 건의하였다. 그 후, 박유는 거리에서 여성들에게 손가락질을 받고 욕설을 들었다고 한다. 이혼과 재혼이 자유로웠다고는 하나, 특별한 이유 없이 아내를 버리면 법으로 처벌받았다. 12세기에 송의 서긍이 고려를 방문한 후 저술한 『고려도경』에는 "이혼율이 높고, 연애와 이별이 너무 많아 풍습이 이상하다"라고 적혀 있다.

부모는 딸이 부모를 부양하기를 바라며 딸에게 애정을 쏟고 충분히 돌보아, 빨리 성장하여 자신들을 부양해주기를 밤낮으로 바랐다.[186] 아들이 없어도 제사는 딸과 사위가 지냈다. 또한 婿取婚(사위맞이)의 비율도 높았고, 여성의 영향력이 컸다.

7. 문화

신라보다 불교가 더욱 성행하여 사람이 죽으면 화장(火葬)하는 풍습이 퍼졌고, 부모상에는 대개 100일 동안 복상하였다. 삼년 동안 복상하는 습관은 말기의 정몽주 등 유학자들에 비롯된다.

무당은 일반적으로 성행하였고, 산신(山神)을 모신 사당과 서낭당 등이 있었으며 기타 귀신도 많이 모셨다.

설·정월보름·한식·상사(上巳: 음력 3월 3일)·단오·추석·중양절(重陽節: 음력 9월 9일)·동지·팔관회(八關會)가 일반적인 명절이요, 이 밖에 인일(人日: 음력 1월 7일)·입춘·2월 연등·3월 삼짇날·사월초파일·유두(음력 6월 15일)·우란분회(음력 7월 15일)·제석(際夕) 등이 있다.

설에는 차례를 지내고 관청에서도 전후 7일의 휴가를 주었다. 보름에는 다리 밟기, 입춘에는 첩자(帖子)를 써 붙였고, 한식에는 성묘(省墓)와 그네, 삼짇날에는 들놀이에 쑥떡을 먹었고, 사월초파일에는 집집이 연등(燃燈), 단오에는 공치기·석전·그네·성묘, 유두에는 머리를 감아 액을 씻었고, 우란분회에는 절에 가서 공양했고, 추석과 중양절에도 성묘와 놀이, 동지에는 팥죽을 먹었다. 이 가운데서 국가적 경축일은 원정(元正), 즉 설날을 비롯한 동지·팔관·성상절일(聖上節日 : 임금의 생일)이었다.

놀이와 오락으로는 공치기·씨름·제기차기·석전(石戰)·바둑·장기·윷·연날리기·투호·꼭두각시놀이·광대놀이 등이 있었다.

7. 1. 유교와 불교의 조화

고려는 불교를 국교로 숭상했지만, 도교, 유교, 무속신앙 등 다른 종교도 금지하지 않고 신앙의 자유를 인정했다.[114] 태조는 훈요십조에서 불교를 숭상하고 연등회와 팔관회 등 불교 행사를 개최할 것을 강조했다.[189] 수도 개성을 비롯한 전국에 많은 사찰이 건립되었고, 왕족과 신하들 사이에서 출가하여 승려가 되는 일이 흔했다.

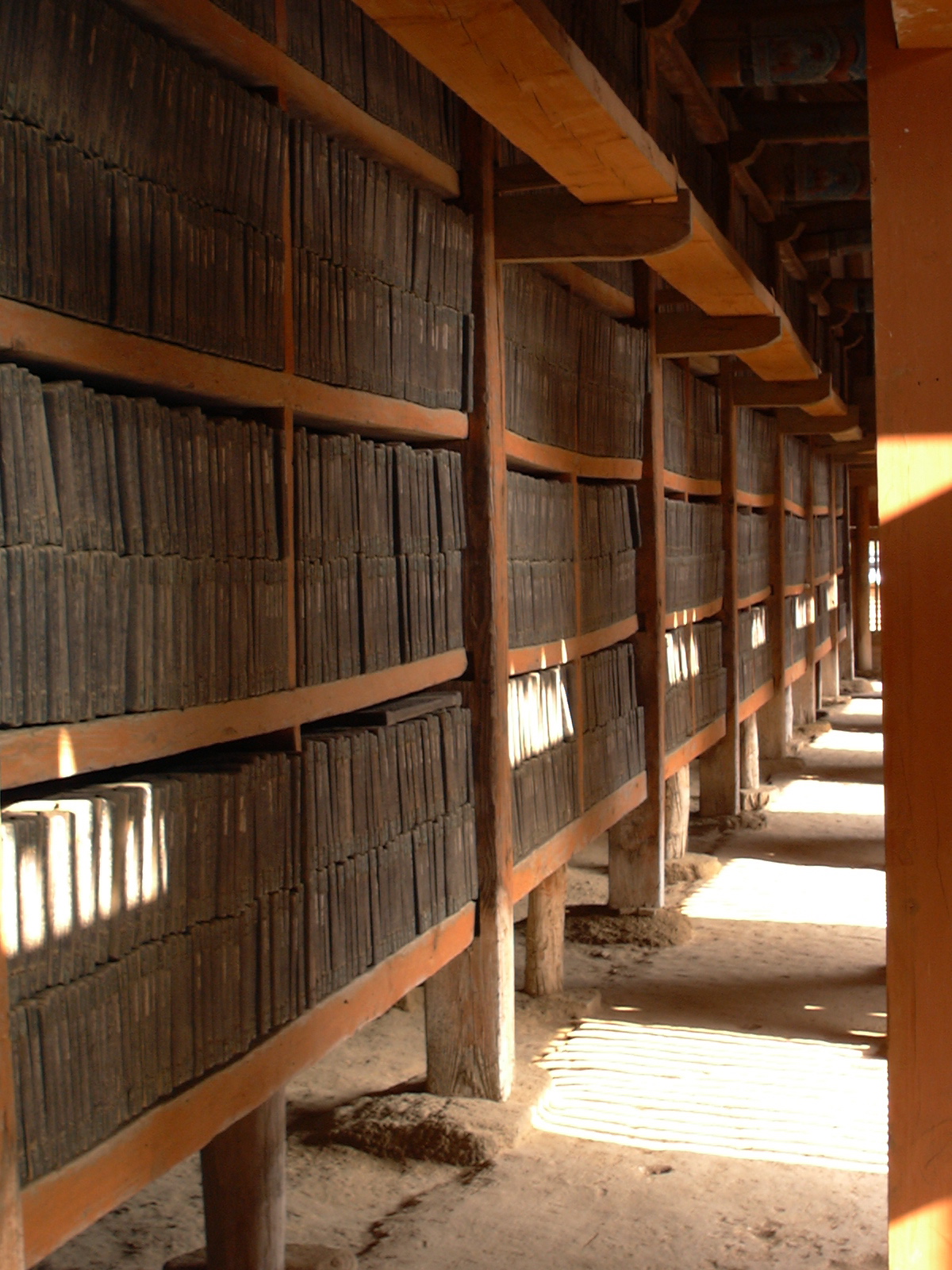

승려들은 높은 사회적 지위를 누렸고, 사원전(寺院田)을 소유하며 세속적인 권력도 행사했다. 선종과 교종에는 체계적인 승려 제도가 있었고, 왕사와 국사는 크게 존경받았다. 의천, 지눌, 보우 등이 대표적인 승려로 꼽힌다. 고려 불교는 팔만대장경 판각 등 사회적 순기능도 있었지만, 사치스러운 불교 행사와 사원 건립은 국가 재정을 악화시켜 고려 쇠퇴의 한 원인이 되기도 했다.

고려에서는 도교도 유행했다.[114] 예종 때 송나라에서 도교가 전래되어 개성에 복원관이 세워졌다. 도교는 국가 중심의 의식에 그쳤고 민중 종교로 발전하지는 못했지만, 성신 신앙, 부적 사용 등이 대중화되었다. 정사색이라는 마을에서는 도교 제사 의식인 재초가 행해졌다.[189]

고려의 유교는 통치 이념으로서의 측면이 강했다.[223][224] 태조는 서경(西京)에 학교를 세워 유교 이념으로 인재를 교육했다. 성종은 국자감을 설립하고 최승로의 건의를 받아들여 국정을 쇄신했다.[123] 광종 때 과거가 시행되면서 글을 숭상하는 풍습이 생겼지만, 경학보다는 시를 짓는 제술이 중시되어 경학 연구는 미약했다.[122] 문종 때 최충의 구재를 비롯한 사립 학교가 성행하면서 경사 중심의 연구 학풍이 나타났지만, 이후 200여 년간 유교는 부진했다.

고려 말, 사회 혼란과 문화 침체를 극복하기 위한 개혁 요구에 부응하여 유교 혁신 운동이 일어났다. 안향은 대도에서 《주자전서》를 들여와 국학을 세우고 문묘를 중수하는 등 유학 부흥에 기여했다.[223][224] 성리학은 새롭고 합리적이며 자주적인 정신을 가진 학문으로, 백이정, 우탁, 권부 등 유학자들이 성균관을 중심으로 성리학을 연구하고 진흥시켰다. 안향의 학문은 이제현, 이색을 거쳐 정몽주, 정도전, 권근 등에게 이어졌다. 정몽주는 성리학에 정통하고 도덕과 경륜에도 뛰어났으며, "동방 이학(理學)의 시조"로 불린다. 이숭인도 유학 발전에 기여했지만, 유학자보다는 문학자로 더 유명했다.

성리학은 인간 본성과 존재 원리를 탐구하는 심오한 학문으로, 불교와 도교 사상의 형이상학적 요구를 대신할 수 있었다. 주자학은 사회 제도와 규범의 원리가 되는 비판 철학이자 역사 철학의 역할을 했다.

7. 2. 과학 기술

고려의 과학 기술은 통일신라의 과학 기술을 계승하고 송(宋)·원(元)시대의 중국 과학 기술을 이어받아, 귀족문화 속에서 귀족들의 문화적 욕구를 만족시키는 가운데 발전하였다. 천문학에 있어서는 천체 관측이 특히 발달하였으며, 그 관측 기록은 독자적이고 정확한 것으로 정평이 있다.[230] 고려 말에는 화약을 제조할 줄 알았으며, 조선 기술(造船技術)은 특히 병선(兵船)에서 뛰어났다.[230] 고려의 지리적 지식은 종래의 중국 중심에서 벗어나 동양 중세의 불교적 세계관을 바탕으로 인도와 중앙아시아의 이른바 5천축국(五天竺國)에 걸치는 것이었으며, 아라비아와 중동지역의 지리적 지식도 가지고 있었다.[230]

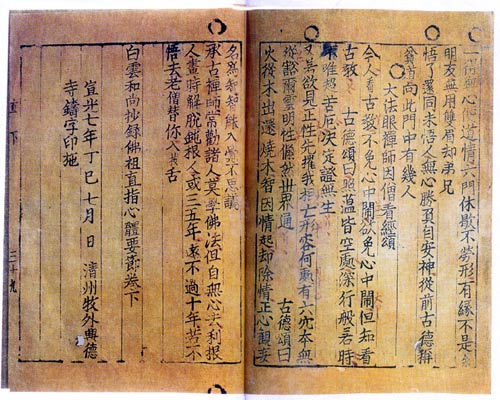

일반적으로 세계 최초의 금속활자는 13세기 고려 시대에 최윤의(Ch'oe Yun-ŭi)에 의해 발명된 것으로 받아들여진다.[144][145][146][147][148] 최초의 금속활자 인쇄본은 1234년에 인쇄된 상정고금예문(Sangjeong Gogeum Yemun)이다. 고려 시대에는 현재까지 이어지는 한국 도자기와 종이의 제작이 시작되었다.

고려 말기, 고려는 함선 포병 기술 분야에서 선두를 달렸다. 1373년에는 화약을 이용한 소이 화살과 "화통(fire tubes)"(조기형 화차(Hwacha)일 가능성 있음)의 실험이 이루어져 고려 전함에 배치되었다. 최무선은 중세 한국의 발명가이자 군사 지휘관, 과학자로, 최초로 한국에 화약을 널리 사용하도록 도입하고 다양한 화약 기반 무기를 개발했다.

7. 3. 예술

고려 시대의 예술은 귀족 중심의 우아하고 세련된 특징을 보인다. 건축과 조각에서는 고대의 성격을 벗어나 중세적 양식을 창출하였으며, 청자와 인쇄술은 세계적인 수준을 자랑한다. 그림과 문학에서도 중세의 품격 높은 멋을 찾아볼 수 있다.고려인들은 사치 생활을 위해 다양한 예술 작품들을 만들고 즐겼으며, 그중에서도 공예 분야가 가장 돋보였다. 공예는 생활 도구와 불교 의식에 사용되는 도구를 중심으로 발전하였고, 특히 자기 공예가 뛰어났다. 고려의 도자기는 신라와 발해의 전통을 기반으로 송나라의 도자기 기술을 받아들여 11세기에 독자적인 경지를 이루었다. 특히 옥빛이 나는 청자가 발전했지만, 국가의 쇠퇴와 함께 쇠퇴하였다.

고려 시대의 도자기는 한국 역사상 가장 훌륭한 소형 도자기 작품으로 여겨지기도 한다. 이 시기에 치밀한 무늬, 잎사귀 무늬, 기하학적 또는 나선형 꽃무늬 띠, 타원형 패널, 양식화된 물고기와 곤충, 그리고 새겨진 디자인의 사용이 시작되었다. 유약은 대개 다양한 색조의 청자였으며, 갈색 유약부터 거의 검은색 유약까지는 돌기와 저장 용기에 사용되었다. 청자 유약은 거의 투명하게 만들어 흑백 상감을 보여줄 수 있었다.

회화의 경우, 왕족과 귀족의 의뢰로 불화가 그려졌다. 특히 고려의 화가들은 극락왕생을 기원하는 아미타불도와 지장보살도, 관세음보살도를 그렸다. 현존하는 고려불화 160점 중 130점이 일본에 있다. 또한, 불교 경전을 필사할 때, 그 경전의 내용을 그림으로 설명한 사경화도 유행했다. 고려 후기에는 사군자를 주제로 한 문인화가 유행했다.

고려는 광종 때 과거제를 실시한 이후 한문학이 크게 발달했다. 성종 이후 문치주의가 성행함에 따라 한문학은 귀족들의 필수 교양이 되었고, 박인량과 정지상 등 뛰어난 시인들이 등장했다. 민중 사회에서는 작곡가와 작사가의 이름이 알려지지 않은 속요(俗謡)라는 가요가 유행했다. 고려 인종 시대의 시인 정지상의 한시 『송인』은 현재까지도 사랑받고 있다. 그 외에 고려가요라는 문학 형식이 유행하여, 연인과의 이별을 슬퍼하는 『서경별곡』, 『가시리』가 있다. 또 속세를 벗어나 자신의 외로움과 슬픔을 노래한 『청산별곡』은 『서경별곡』, 『가시리』와 함께 현존하는 고려가요로 높이 평가받고 있다. 중기와 후기에는 집권자와 사회의 모순을 풍자한 소설이 쓰였다. 특히 사물을 의인화하여 창작한 가전체 소설이 유행했다. 술을 의인화한 임춘의 『국순전』과 이규보의 『국선생전』이 특히 유명하다.

건축분야에서는 수덕사 대웅전(1308년 건립, 한국 최고(最古)의 목조건축, 대한민국 보물 제49호), 부석사 조사당(1376년 이전, 대한민국 보물 제18호), 무량수전(1377년, 대한민국 보물 제19호), 봉정사 극락전, 강릉객사문(대한민국 보물 제51호)등이 유명하다.

7. 4. 대외 관계

고려는 933년 후당을 시작으로 오대에 연이어 관계를 맺었으며, 태조는 동명성왕의 정통 후계자로 인정받았다. 962년, 고려는 송나라와 관계를 맺었다.[109] 송은 고려에 대한 실질적인 종주권을 가지고 있지 않았고, 고려는 주로 무역을 위해 조공을 보냈다. 이후 고려는 거란 요나라와 여진 금나라와 명목상의 조공 관계를 맺으면서 송나라와는 무역 및 비공식적인 관계를 유지했다. 중국 사절단의 파견 목적은 유교, 불교, 역사 등 여러 분야의 지식을 구하고, 외교 및 무역을 수행하는 것이었다. 976년, 986년, 그리고 1105년 이후 송나라로 파견된 사절단은 유학을 위해 체류했다. 고려는 991년, 993년, 1019년, 1021년, 1073년, 1074년, 1092년, 그리고 1105년 이후 송나라에 경전을 요청했으며, 고려에서 중국으로 경전을 가져가기도 했다. 외교 사절단은 생일, 사망, 즉위 등을 알리기 위해 파견되었다. 특히 무역은 모든 사절단의 중요한 측면이었다. 매년 조공은 적절한 대가와 교환될 것으로 예상되었다.[184] 1093년, 소식은 고려 사신들이 책 대신 비단이나 털과 같은 상업 제품의 무역에 집중해야 한다고 제안했다.[186] 때로는 접견이 없더라도 무역을 위해 사절단을 파견하기도 했다.[187]오대, 송나라, 금나라는 고려가 조공 책봉국이라고 주장했지만, 이는 허구였다. 오대와 송나라는 고려와 국경을 접하고 있지 않았고, 고려에 대한 지배권을 주장할 방법이 없었다. 993년부터 1020년까지 거란의 고려 침략은 성공적으로 격퇴되었다. 금나라는 고려에 대해 유사한 시도를 하지 않았다.[182] 고려는 이들 세력의 속국이 아니었으며, 영리한 외교와 최소한의 회유를 통해 요나라와 금나라에 성공적으로 맞섰다. 고려는 몽골 지배가 시작될 때까지 자주적인 국가였다.[184] 한학자 한스 비엘렌슈타인은 고려와 중국 왕조 간의 명목상의 조공 관계의 본질을 다음과 같이 설명했다.

1270년, 고려는 원나라에 항복했고, 원나라는 고려의 국정과 고려 국왕의 계승에 강력한 영향력을 행사했다. 고려는 14세기 중반까지 원나라의 지배를 받았다.[26]

고려는 여러 역법을 사용했다. 938년에는 후진 역법을, 948년에는 후한 역법을, 952년에는 후주 역법을, 963년에는 송나라 역법을, 994년에는 요나라 역법을, 1016년에는 송나라 역법을, 1022년에는 요나라 역법을 사용했다. 1136년에는 금나라 역법이 고려에 전달되었다. 어떤 나라와 거래하느냐에 따라 고려가 동시에 여러 역법을 사용했을 가능성이 있다.[183]

고려는 송에 사신을 보내 친송(親宋)을 표방했다. 송나라는 고려의 최대 교역국이었다. 고려는 송나라에 금(金), 동기(銅器), 목재, 면직물, 모직물, 화전(花茣蓙), 여러 종류의 약재, 인삼(朝鮮人参)을 수출하고, 송나라로부터 비단(絹), 도자기, 약재, 서적, 악기, 향료를 수입했다. 1976년에 한국 전라남도 신안 앞바다에서 난파된 신안선이 발견되었는데, 원 시대 도자기 약 2만 점 외에도 고려청자가 인양되었다.

고려의 수도 개경(현재 북한의 개성특별시)의 례성강 하구에 있던 국제 무역항인 벽란도에 아라비아 상인들이 활발하게 활동했다. 『고려사』의 기록에는 1024년(현종 15년)과 1025년(현종 16년), 1040년(정종 6년)에 대식국(아바스 왕조)의 상인들이 고려에 입조하여 토산물을 헌상했다고 기록되어 있다. 고려는 아라비아로부터 수은, 향료, 유리 공예품, 산호를 수입했다. 이 시기에 고려의 명칭이 유럽에 알려졌고, 아라비아 상인들이 고려를 “코리아(Korea)”라고 부르기 시작하여, 현재의 조선을 가리키는 영어 표기 “Korea”의 기원이 되었다.

고려는 건국 초기부터 태조가 거란과의 무역을 금지했다. 요를 건국한 거란의 영토가 송나라와 고려 사이에 존재했기 때문에, 고려는 해상 무역을 통해 송나라와 교역했다. 세 번째 요의 고려 침공이 실패로 끝난 후, 고려와 요는 국교를 회복하였고, 고려는 요에 식량, 구리, 철, 인삼을 수출했다. 고려는 요로부터 은전, 양, 모피를 수입했다.

993년, 거란이 고려를 침공했을 때, 서희의 외교적 노력으로 이후 거란에 조공함으로써 압록강 이동의 영유를 거란으로부터 승인받고, 강동육진을 축성하였다. 그러나 거란이 강동육진의 할양을 요구하자 고려가 거부하였기에, 1010년 거란은 다시 고려를 침공하여 개성을 점령했다. 철수한 거란은 고려와 1019년에 강화를 맺고 평온한 상태로 돌아갔으며[187], 고려는 거란에 조공하였다.[188]

여진은 송나라에 조공을 바쳤으나, 12세기에 들어서면서 만주에서 성장하여 금을 건국하였다. 이후로는 고려가 여진에 조공을 바쳤다.[188] 고려는 여진으로부터 모피와 말을 수입하고, 서적과 농기구를 수출하였다.

7. 4. 1. 토번(티베트)과의 관계

원종 12년(1271년) 몽골에서 온 티베트 승려 4명은 고려가 원나라와 강화조약을 체결한 직후여서, 왕이 개성의 서쪽 성문인 선의문 밖까지 나와 맞이하는 환대를 받았다.[231]7. 4. 2. 류큐국과의 관계

1389년 (공양왕 1년) 8월 류큐국은 왜구에게 붙잡혔던 고려인을 고려로 돌려보냈다.[233]7. 4. 3. 대월국(베트남)과의 관계

쩐 왕조는 대월국 리 왕조를 거의 몰살시켰다.[234] 리 태조의 7대 왕자 이용상은 가까스로 도망쳐서 고려국에 오게 되었는데,[234] 고려 고종은 왕자에게 식읍을 내리고 화산군으로 봉한다.8. 군사

고려의 군사 제도는 신라의 군사 체계를 발전시켜 중앙군과 지방군의 이원 조직으로 나뉘었다. 중앙군은 2군과 6위로, 지방군은 양계의 주진군과 5도의 일반 군현에 주둔하는 군현군으로 이루어졌다.

무관제도로는 2군과 6위를 두었는데, 2군은 응양군·용호군, 6위는 좌우위·신호위·흥위위·금오위·천우위·감문위였다. 각 군과 위(衛) 아래에는 영(領 : 부대)이 소속되었다. 영은 1천 명의 정규군과 6백 명의 망군정인(望軍丁人 : 예비병)으로 구성되었고 도합 45영이 있었다. 또 군과 위에는 각각 상장군(上將軍)·대장군(大將軍) 1명씩 있었고, 지휘하는 영의 수에 따라 영마다 장군 1명, 중랑장(中郞將) 2명이 있었고, 그 아래 낭장(郎將)·별장(別將)·산원(散員)·위(尉)·대정(隊正) 등 군관이 배치되었다. 2군 6위의 상장군 8명과 대장군 8명으로 중방(重房)을 구성하였으며 중방은 최고급 장성들의 회의 기관이었다. 하급 장교들도 회의기관이 있었으니 이를 교위방(校尉房)이라 하였다. 전국의 모든 군대는 2군 6위에 소속케 하였다.

이 밖에 예비 군단으로 광군(光軍)과 별무반(別武班)이 있었다. 광군은 정종 때에 요나라에 대비하기 위해서 30만을 뽑은 예비 군단으로 이를 통할하는 기관을 광군사(光軍司)라 하였다. 별무반은 숙종 때 윤관(尹瓘)의 건의에 따라 여진(女眞)에 대비하기 위해서 기병을 중심으로 만든 예비 군단이다. 전국의 말을 가진 자는 모두 여기 편입시켜 신기(神騎)라 했고, 20세 이상의 남자로 과거를 보지 않은 자는 모두 신보(神步)로 편입하였으며, 승려들로 항마군(降魔軍)을 조직하였다. 즉 별무반은 신기와 신보로 편성되고 방계로 항마군이 여기 속하였다. 별무반은 정규군과 같이 4시를 통해서 훈련을 받았다. 전시에 출정하는 군대는 오군(五軍 : 경우에 따라 3군이 되는 수도 있었다)으로 편성하였는데, 좌·우·중·전·후군(左·右·中·前·後軍)이 그것이다. 오군이 출정할 때에는 행영도통사(行營都統使, 또는 行營兵馬使, 국초에는 大番兵馬使)가 총지휘했는데 이들은 중신(重臣) 가운데서 임명되었다.

고려의 군사는 육군과 수군으로 구성되었다. 군 지휘관들은 국왕이 임명하였다.

9. 과학

고려의 과학 기술은 통일신라의 과학 기술을 계승하고 송(宋)·원(元)시대의 중국 과학 기술을 이어받아, 귀족문화 속에서 귀족들의 문화적 욕구를 만족시키는 가운데 발전하였다.[230] 고려의 기술적 발전을 대표하는 인쇄술과 고려청자는 그러한 귀족 문화의 소산이었다.[230] 천문학에 있어서는 천체 관측이 특히 발달하였으며, 그 관측 기록은 독자적이고 정확한 것으로 정평이 있다.[230] 또한 고려 말에는 화약을 제조할 줄 알았으며, 조선 기술(造船技術)은 특히 병선(兵船)에서 뛰어났다.[230] 고려의 지리적 지식은 종래의 중국 중심에서 벗어나 동양 중세의 불교적 세계관을 바탕으로 인도와 중앙아시아의 이른바 5천축국(五天竺國)에 걸치는 것이었으며, 아라비아와 중동지역의 지리적 지식도 가지고 있었다.[230] 고려의 의학은 958년에 시작된 과거제(科擧制)에 의학 부문이 포함되고, 중국의 의서(醫書)와 고려인에 의한 <향약구급방(鄕藥救急方)> 등의 의서를 간행하였다.[230] 그러나 고려 과학의 학문적인 면에서는 기술 분야에서처럼 특이한 점이 뚜렷하지 않다. 고려인은 이론적인 새로운 발전은 없었지만, 경험적이고 실제적인 분야에서는 꾸준히 업적을 쌓아 나갔다.[230]

일반적으로 세계 최초의 금속활자는 13세기 고려 시대에 최윤의(Ch'oe Yun-ŭi)에 의해 발명된 것으로 받아들여진다.[144][145][146][147][148] 최초의 금속활자 인쇄본은 1234년에 인쇄된 상정고금예문(Sangjeong Gogeum Yemun)이다. 고려 시대 한국의 기술은 큰 발전을 이루었고, 송나라(Song dynasty)와의 강력한 관계가 이에 기여했다. 고려 시대에는 현재까지 이어지는 한국 도자기와 종이의 제작이 시작되었다.

고려 말기, 고려는 함선 포병 기술 분야에서 선두를 달렸다. 1356년 목재 또는 금속 발사체를 발사하는 화약 무기의 초기 실험이 실시되었다. 1373년에는 화약을 이용한 소이 화살과 "화통(fire tubes)"(조기형 화차(Hwacha)일 가능성 있음)의 실험이 이루어져 고려 전함에 배치되었다. 대포와 기타 화약 무기를 전함에 배치하는 정책은 조선 시대까지 계속되었고, 1410년까지 160척이 넘는 조선 전함에 대포가 탑재되었다. 최무선(Ch'oe Mu-sŏn)은 중세 한국의 발명가이자 군사 지휘관, 과학자로, 최초로 한국에 화약을 널리 사용하도록 도입하고 다양한 화약 기반 무기를 개발했다.

10. 왕실

고려는 태조가 918년에 건국하여 943년까지 재위하였고, 이후 혜종(943년-945년), 정종(946년-949년), 광종(949년-975년), 경종(975년-981년), 성종(981년-997년), 목종(997년-1009년), 현종(1010년-1031년), 덕종(1031년-1034년), 정종(1035년-1046년), 문종(1046년-1083년), 순종(1083년), 선종(1083년-1094년), 헌종(1094년-1095년), 숙종(1095년-1105년), 예종(1105년-1122년), 인종(1123년-1146년), 의종(1146년-1170년), 명종(1170년-1197년), 신종(1197년-1204년), 희종(1204년-1211년), 강종(1211년-1213년), 고종(1213년-1259년), 원종(1260년-1274년)으로 이어졌다.

1274년부터 1308년까지는 충렬왕(충렬경효대왕)이, 1308년부터 1313년까지는 충선왕(충선헌효대왕)이 통치했다. 충숙왕(충숙의효대왕)은 1313년부터 1330년까지, 그리고 1332년부터 1339년까지 재위했으며, 충혜왕(충혜헌효대왕)은 1330년부터 1332년까지, 그리고 1339년부터 1344년까지 재위했다. 충목왕(충목현효대왕)은 1344년부터 1348년까지, 충정왕은 1349년부터 1351년까지 재위했다. 공민왕은 1351년부터 1374년까지, 우왕(여흥왕)은 1374년부터 1388년까지, 창왕(윤왕)은 1388년부터 1389년까지, 공양왕은 1389년부터 1392년까지 재위했다.

참조

[1]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-14

[2]

서적

Korea: A Historical and Cultural Dictionary

Routledge

[3]

웹사이트

Koryŏ dynasty Korean history

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica, Inc.

2019-02-08

[4]

웹사이트

고려

http://www.cultureco[...]

Korea Creative Contents Agency

2018-11-02

[5]

서적

A Concise History of Korea: From Antiquity to the Present

Rowman & Littlefield Publishers

2019

[6]

논문

On the Historical Succession of Goguryeo in Northeast Asia

https://www.dbpia.co[...]

2005

[7]

웹사이트

Goryeo Drives Back the Khitan

http://contents.hist[...]

2023-01-30

[8]

서적

Encyclopedia of Monasticism

https://books.google[...]

Routledge

2013

[9]

서적

Sea Power and the Asia-Pacific: The Triumph of Neptune?

https://books.google[...]

Routledge

2019-02-08

[10]

서적

Financial Reporting in the Pacific Asia Region

https://books.google[...]

World Scientific

2019-02-08

[11]

논문

Disputes in Goryeo-Mongol border area and Reclaim of the Ssangseong-Prefectures at fifth year of King Kongmin regined

https://www.kci.go.k[...]

2021

[12]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

2022-04-02

[13]

논문

Goryeo's Conquest of the Jurchen and Tactical Systems of Byeolmuban during the Reign of Sukjong and Yejong

https://www.kci.go.k[...]

2017

[14]

웹사이트

http://www.okpedia.k[...]

2022-04-02

[15]

논문

On the Invasion of Red Turban Army (紅巾賊) in late Goryeo Dynasty and Military activities of Ahn-Woo (安祐)

https://www.kci.go.k[...]

2022-04-02

[16]

논문

Invasion by Red Turban Bandits in 1361 into Goryeo and King Gongmin's Politics of Evacuation in Chungcheong Region

https://www.kci.go.k[...]

2022-04-02

[17]

웹사이트

https://terms.naver.[...]

2022-04-02

[18]

뉴스

https://terms.naver.[...]

2022-04-02

[19]

웹사이트

https://terms.naver.[...]

2022-04-02

[20]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-04-13

[21]

웹사이트

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-04-26

[22]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-04-26

[23]

뉴스

http://news.khan.co.[...]

2017-08-30

[24]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

1995-12-07

[25]

서적

A History of Chinese Civilization

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

2019-03-13

[26]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-13

[27]

서적

들녘

2019-03-13

[28]

웹사이트

(2) 건국―호족들과의 제휴

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-03-13

[29]

뉴스

https://news.joins.c[...]

2015-03-01

[30]

서적

휴머니스트

2019-03-13

[31]

웹사이트

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-04-22

[32]

웹사이트

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-03-13

[33]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-13

[34]

웹사이트

https://terms.naver.[...]

Naver

2019-03-13

[35]

웹사이트

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-04-22

[36]

웹사이트

일리천전투(一利川戰鬪)

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-13

[37]

웹사이트

발해 유민 포섭

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-03-13

[38]

서적

고려사의 재발견: 한반도 역사상 가장 개방적이고 역동적인 500년 고려 역사를 만나다

휴머니스트

2019-03-13

[39]

웹사이트

Parhae historical state, China and Korea

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica, Inc.

2019-03-13

[40]

뉴스

[여적]태조 왕건이 낙타를 굶겨죽인 까닭

http://news.khan.co.[...]

2015-06-22

[41]

웹사이트

거란의 고려침입

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-04-22

[42]

웹사이트

10~12세기 고려의 渤海難民 수용과 주변국 同化政策*

https://web.archive.[...]

2021-12-06

[43]

웹사이트

정안국(定安國)

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-13

[44]

웹사이트

후삼국통일(後三國統一)

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[45]

웹사이트

한성(漢城)

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[46]

논문

Study on the Characteristics and Patterns of Balhae Descendants' Emigration to Goryeo From a Diasporic view

2017

[47]

논문

An Examination of Settlements of Balhae Figures in Goryeo -Evidence of Balhae-style Roof-end Tiles Unearthed from Historic Sites of Goryeo-

2019

[48]

웹사이트

김헌창의 난(金憲昌─亂)

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[49]

웹사이트

원종 애노의 난(元宗哀奴─亂)

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[50]

웹사이트

적고적(赤袴賊)

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[51]

웹사이트

Samguk-sagi, Book 12, Chapter "Silla", October of 935

http://db.history.go[...]

2021-12-06

[52]

논문

고려시대의 서경제도 (The Seokyeong Policy of Goryeo)

http://db.history.go[...]

[53]

문서

[54]

웹사이트

육두품(六頭品)

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[55]

웹사이트

쌍기(雙冀)

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[56]

웹사이트

채인범(蔡仁範)

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[57]

웹사이트

주저(周佇)

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[58]

웹사이트

팔만대장경

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-04-22

[59]

웹사이트

안융진(安戎鎭)

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-21

[60]

웹사이트

강동육주(江東六州)

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-21

[61]

웹사이트

하공진(河拱振)

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-21

[62]

웹사이트

양규(楊規)

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-21

[63]

웹사이트

제2차 침입

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-03-21

[64]

웹사이트

귀주대첩(龜州大捷)

http://cultureconten[...]

Korea Creative Content Agency

2019-03-21

[65]

웹사이트

외국과의 무역 활동

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-03-29

[66]

웹사이트

연등회와 팔관회

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-03-29

[67]

웹사이트

사개치부법(四介治簿法)

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-29

[68]

서적

이슬람 문명

https://books.google[...]

창비

2019-03-29

[69]

서적

Korea and East Asia: The Story of a Phoenix

https://books.google[...]

Greenwood Publishing Group

2019-03-29

[70]

웹사이트

1) 문치주의 정치 이념; 고려 왕조 전성기의 길을 열다

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-03-29

[71]

웹사이트

문종[文宗]

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-04-22

[72]

서적

대역죄인, 역사의 법정에 서다

https://books.google[...]

책우리

2019-03-29

[73]

웹사이트

Korea, 1000–1400 A.D.

https://www.metmuseu[...]

The Metropolitan Museum of Art

2019-02-08

[74]

웹사이트

Inscription: Haeinsa Temple Changgyong P'ango, the Depositories for the Koreana Woodblocks (Republic of Korea)

https://whc.unesco.o[...]

United Nations

2019-02-08

[75]

웹사이트

Korean Classics

https://www.loc.gov/[...]

Library of Congress

2019-02-08

[76]

웹사이트

Gutenberg Bible

https://web.archive.[...]

British Library

2019-02-08

[77]

논문

https://books.google[...]

[78]

서적

China Under Jurchen Rule

https://books.google[...]

SUNY Press

2015-03-18

[79]

웹사이트

김단(金旦)

https://encykorea.ak[...]

[80]

백과사전

여진정벌

http://encykorea.aks[...]

[81]

서적

A New History of Korea

https://books.google[...]

Harvard University Press

2016-07-30

[82]

논문

[83]

논문

https://books.google[...]

[84]

서적

Science and Technology in Korean History: Excursions, Innovations, and Issues

Jain Publishing Company

[85]

서적

The History of the Renaissance World: From the Rediscovery of Aristotle to the Conquest of Constantinople

W.W Norton&Company

[86]

서적

New History of Korea

Jimoondang

[87]

백과사전

http://enc.daum.net/[...]

[88]

뉴스

전인식 시인의 경주인문학산 책

http://m.gjnews.com/[...]

2024-11-10

[89]

서적

The History of Korea: 2nd edition

ABC-CLIO

[90]

서적

Korean Ceramics

Korea Foundation

[91]

서적

Korean Studies series

Chimundang

[92]

웹사이트

Kim Chwi-ryeo

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2016-07-03

[93]

서적

Goryeosa: Volume 103

https://zh.wikisourc[...]

2016-07-03

[94]

서적

Pre-Modern East Asia: A Cultural, Social, and Political History, Volume I: To 1800

https://books.google[...]

Cengage Learning

[95]

웹사이트

The Mongols Co-opt the Turks to Rule All under Heaven

http://www.wontackho[...]

2011-11-10

[96]

서적

Korea and East Asia: The Story of a Phoenix

https://books.google[...]

Greenwood Publishing Group

2016-11-12

[97]

서적

World History: Our Human Story

Sheridan Kentucky

2021-05

[98]

간행물

고려시대 군사 전략 (The Ministry of National Defense, Military Strategies in Goryeo)

국방부 군사편찬연구소

2006

[99]

서적

A history of Korea

2016

[100]

학술지

Goryeoyang and Mongolpung in the 13 th −14 th centuries *

https://akjournals.c[...]

2015

[101]

서적

China among equals: the Middle Kingdom and its neighbors, 10th–14th centuries

[102]

논문

The Mongols Co-opt the Turks to Rule All under Heaven: Crippled the Dual-System and Expelled by Chinese Rebellion

[103]

서적

Mongol-Solongosyin harilstaanii ulamjlalaas

[104]

웹사이트

관경서품변상도

https://terms.naver.[...]

NAVER Corp.

2019-03-30

[105]

서적

역동적 고려사

https://books.google[...]

필맥

2018-11-03

[106]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2018-11-03

[107]

웹사이트

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2018-11-03

[108]

논문

Comparison of Gaegyeong in Koryeo and Hangyeong in Joseon

https://www.kci.go.k[...]

2019-04-05

[109]

서적

China: A New Cultural History

https://books.google[...]

Columbia University Press

2019-04-12

[110]

서적

The Power of the Buddhas: The Politics of Buddhism during the Koryŏ Dynasty (918–1392)

2008-00-00

[111]

서적

On the formation of the Upper Monastic Area of Seon Buddhist Temples from Korea's Late Silla to the Goryeo Era

Sungkyunkwan University

2013-00-00

[112]

서적

Chinul:The Founder of the Korean Son Tradition

Jain Publishing Company

1978-00-00

[113]

간행물

Korea Annual

Hapdong News Agency

[114]

서적

The History of Korea: 2nd edition

ABC-CLIO

2014-00-00

[115]

서적

History of Buddhism

Jimoondang

2007-00-00

[116]

서적

Current Perspectives in Buddhism: Buddhism today / issues&global dimensions

Cyber Tech Publications

2011-00-00

[117]

서적

Buddhism: An Introduction

I.B. Tauris

2015-00-00

[118]

서적

Encyclopedia of Buddhism

Routledge

2013-00-00

[119]

서적

Like Cats and Dogs:Contesting the Mu Koan in Zen Buddhism

OUP USA

2013-00-00

[120]

서적

CultureShock! Korea: A Survival Guide to Customs and Etiquette

Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd

2008-00-00

[121]

서적

Current Perspectives in Buddhism: Buddhism today / issues&global dimensions

Cyber Tech Publications

2011-00-00

[122]

서적

2014-00-00

[123]

간행물

Korea:Korean Cultural Insights

Korean National Tourism Organization

2000-00-00

[124]

서적

Kimchi and IT:Tradition and Transformation in Korea

Iljogak

2007-00-00

[125]

서적

Korea: A Historical and Cultural Dictionary

Routledge

1999-00-00

[126]

서적

The Land of Scholars:Two Thousand Years of Korean Confucianism

Home&Sekey Books

2006-00-00

[127]

서적

Classic Poetic Songs of Korea

Ewha Womans University Press

2009-00-00

[128]

문서

(Miya 2006; Miya 2007)

[129]

서적

The dawn of modern Korea: the transformation in life and cityscape

Eunhang namu

2007-00-00

[130]

간행물

Brother Nations, Korea and Turkey:a history of Turkish soldiers' participation in the Korean War

Ministry of Patriots & Veterans Affairs

2007-00-00

[131]

서적

Korea: A Religious History

Routledge

2002-00-00

[132]

간행물

Harvard Asia Quarterly

Harvard Asia Law Society, Harvard Asia Business Club and Asia at the Graduate school of Design

2006-00-00

[133]

웹사이트

Moving beyond the green blur: a history of soju

http://joongangdaily[...]

Korea JoongAng Daily

[134]

간행물

Sul, Korean Alcoholic Beverages

National Research Institute of Cultural Heritage

2013-00-00

[135]

서적

Korean Cuisine:An Illustrated History

Reaktion Books

2008-00-00

[136]

서적

The Oxford History of Historical Writing: Volume 2: 400–1400

https://books.google[...]

Oxford University Press

2012-10-25

[137]

서적

A Brief History of Korea: Isolation, War, Despotism and Revival: The Fascinating Story of a Resilient But Divided People

Tuttle Publishing

2019-00-00

[138]

서적

Hammer and Anvil: Nomad Rulers at the Forge of the Modern World

Rowman & Littlefield

2019-00-00

[139]

논문

Old Korean and Proto-Korean *r and *l Revisited

https://www.academia[...]

2020-00-00

[140]

서적

A History of the Korean Language

Cambridge University Press

2011-00-00

[141]

웹사이트

Printing Woodblocks of the Tripitaka Koreana in Haeinsa Temple, Hapcheon

http://jikimi.cha.go[...]

Korea Tourism Organization

2016-10-01

[142]

웹사이트

Printing woodblocks of the Tripiṭaka Koreana and miscellaneous Buddhist scriptures

http://www.unesco.or[...]

United Nations

2016-07-30

[143]

논문

Technological Parallels between Chinese Yue wares and Korean celadons

British Association for Korean Studies

[144]

웹사이트

Korean Classics: Asian Collections: An Illustrated Guide (Library of Congress – Asian Division)

https://www.loc.gov/[...]

United States Congress

2016-08-19

[145]

웹사이트

Gutenberg Bible

http://www.bl.uk/lea[...]

The British Library Board

2016-08-19

[146]

웹사이트

Korea, 1000–1400 A.D. Chronology Heilbrunn Timeline of Art History The Metropolitan Museum of Art

https://www.metmuseu[...]

The Metropolitan Museum of Art

2016-08-19

[147]

웹사이트

Movable type – Oxford Reference

https://www.oxfordre[...]

Oxford University Press

2016-08-19

[148]

서적

East Asia: A Cultural, Social, and Political History

https://books.google[...]

Cengage Learning

2013-01-01

[149]

서적

朝鮮儒教の二千年

講談社学術文庫

2012-02-01

[150]

서적

高麗史

[151]

서적

高麗史節要

[152]

서적

高麗史

[153]

서적

高麗史

[154]

웹사이트

姜邯贊

https://archives.war[...]

2023-02-04

[155]

서적

高麗史

[156]

서적

高麗史

[157]

서적

高麗史

[158]

서적

高麗史

[159]

서적

東國通鑑

[160]

서적

元史、高麗史

[161]

서적

[162]

서적

[163]

서적

[164]

서적

[165]

서적

[166]

서적

[167]

서적

[168]

서적

元史

[169]

논문

高麗王家とモンゴル皇族の通婚關係に關する覺書 (特集 東アジア史の中での韓國・朝鮮史)

2008-12

[170]

서적

歴史を動かす―東アジアのなかの日本史

亜紀書房

2011-08-02

[171]

서적

元史

1274-08-22

[172]

논문

元朝ケシク制度と高麗王家 : 高麗・元関係における禿魯花の意義に関連して

[173]

서적

日本史事典

[174]

서적

歴史を動かす―東アジアのなかの日本史

亜紀書房

2011-08-02

[175]

서적

[176]

서적

만선사 연구 근세편

중앙공론미술출판

[176]

논문

조선왕조의 성립과 양반지배체제

산천출판사

[176]

서적

애석한 반도국가 한국의 결말

PHP연구소

[176]

논문

명청과 이조의 시대

중앙공론사

[176]

웹사이트

논증: 조선의 태조 이성계는 여진인(여진족) 출신이다

http://www10.ocn.ne.[...]

[177]

서적

[178]

서적

[179]

서적

한국시대극에 토론 맡는! 역사와 인물의 진실

학연퍼블리싱

2011

[180]

뉴스

권두논단 국민의식 선진화가 시급하다

http://www.sdjs.co.k[...]

2015-09

[181]

뉴스

초등교과서, 고려의 시 “23만 귀화” 언급도 하지 않아

http://news.nate.com[...]

2007-08-21

[182]

서적

아시아의 나카노 일본사

[183]

서적

아시아의 나카노 일본사

[184]

서적

[185]

서적

[186]

웹사이트

http://japanese.dong[...]

[187]

논문

조선지역사의 형성

岩波講座

[188]

논문

조선반도에 있어서 언어접촉: 중국압에 대한 대처로서의 대항중국화(연구노트)

https://hdl.handle.n[...]

[189]

논문

명제국과 왜구

인물왕래사

[190]

웹사이트

List of countries by population in 1000

https://en.wikipedia[...]

[191]

서적

몽골은 왜 고려를 멸망시키지 않았나

[192]

웹인용

역대 국사교과서 > 4차 교육과정 > 중학교 국사(상) > Ⅳ. 고려 시대의 생활 > 2. 고려 전기의 대외 관계

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-02-22

[193]

저널

고려 혹은 대한조선: 통일국가의 명칭에 관하여

https://www.kinu.or.[...]

통일연구원

2020

[194]

서적

The History of the World

https://books.google[...]

Oxford University Press

2016-07-15

[195]

서적

Averting Global War: Regional Challenges, Overextension, and Options for American Strategy

https://books.google[...]

Palgrave Macmillan

2016-07-15

[196]

서적

History of Humanity: From the seventh to the sixteenth century

https://books.google[...]

UNESCO

2016-11-08

[197]

서적

East Asia: A New History

https://books.google[...]

AuthorHouse

2016-11-19

[198]

서적

한국사 새로 보기

도서출판 풀빛

2001-12-20

[199]

서적

획수로 찾는 실용옥편사전

2002-01-10

[200]

서적

고금한한자전

1995-11-15

[201]

서적

한한대사전

1996-05-25

[202]

서적

한·일·영·중 겸용 한한대사전

1992-03-10

[203]

서적

삼강행실도

1434

[204]

서적

대동지지

[205]

서적

한국한자어사전

1996-11-03

[206]

서적

동아백년옥편(탁상판)

두산동아

2003-01-10

[207]

서적

동아 한한대사전

1982-10-25

[208]

서적

고등학교 국사

국사편찬위원회, 교육인적자원부

[209]

서적

고등학교 국사

국사편찬위원회, 교육인적자원부

[210]

서적

고등학교 국사

국사편찬위원회, 교육인적자원부

[211]

서적

고등학교 국사

교육인적자원부

2004

[212]

웹사이트

https://books.google[...]

[213]

웹사이트

https://www.academia[...]

[214]

서적

고려 전기 상업의 구조와 발달

http://www.krpia.co.[...]

한길사

2000-11-20

[215]

웹인용

고려 선박 600년 만에 '햇빛'

https://www.joongang[...]

중앙일보

2006-08-29

[216]

웹인용

[민속학연구 6집]고려시대엔 재혼녀도 왕비됐다

http://www.donga.com[...]

동아닷컴

2000-05-30

[217]

웹인용

[서소문 포럼] 700년전 고려 여인 글 "남자로 태어나고 싶다"

https://news.joins.c[...]

중앙일보

2018-12-18

[218]

웹사이트

교통 (交通)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-03-05

[219]

저널

고려~조선시대의 도로 및 수레 연구

https://www.kci.go.k[...]

한국상고사학회

2022-05

[220]

웹인용

신편 한국사 > 고려 시대 > 15권 고려 전기의 사회와 대외관계 > Ⅰ. 사회구조 > 1. 신분제도 > 9) 진척·역민

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-03-05

[221]

뉴스

[이희용의 글로벌시대] '다문화 국가' 고려 건국 1100주년

https://www.yna.co.k[...]

연합뉴스

2018-01-02

[222]

뉴스

700년 전 고려시대, 한반도는 이미 다민족사회였다

http://chunchu.yonse[...]

연세춘추사

2008-09-06

[223]

웹사이트

조선 성리학 [朝鮮性理學]

https://terms.naver.[...]

[224]

웹사이트

안향(안자) [安珦(安子)]

https://terms.naver.[...]

[225]

웹사이트

Islamic Monitor: Islam and Muslims in Korea

http://islamicmonito[...]

2011-02-03

[226]

서적

Korea: A Historical and Cultural Dictionary

Routledge

1999

[227]

서적

Korea: A Religious History

https://archive.org/[...]

Routledge

2002

[228]

저널

太白山 天祭의 歷史와 祭儀 樣相

http://harg.kasi.re.[...]

한국천문연구원 고천문연구센터

2008-11

[229]

웹인용

신편 한국사 > 고려 시대 > 16권 고려 전기의 종교와 사상 > Ⅲ. 도교 및 풍수지리·도참사상 > 3. 민속종교 > 2) 민속종교의 신 관념

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2023-12-19

[230]

백과사전

고려시대의 과학기술

[231]

저널

원 간섭기 고려 왕실의 티베트불교 수용과 밀교의례의 확산

http://my.ewha.ac.kr[...]

이화여자대학교 이화사학연구소

2017

[232]

뉴스

고려-일, 오랫동안 끊긴 외교를 왜구 탓에 재개

https://www.hani.co.[...]

한겨레신문

2011-12-23

[233]

서적

고려사절요 권33 공양왕1 공양왕1년 8월 유구국에서 사자를 보내 문안하다

https://db.history.g[...]

[234]

웹인용

베트남 첫 왕조의 후손이 한국에 산다?…베트남 관광대사 된 왕손

https://news.kbs.co.[...]

KBS

2022-11-26

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com