최남선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

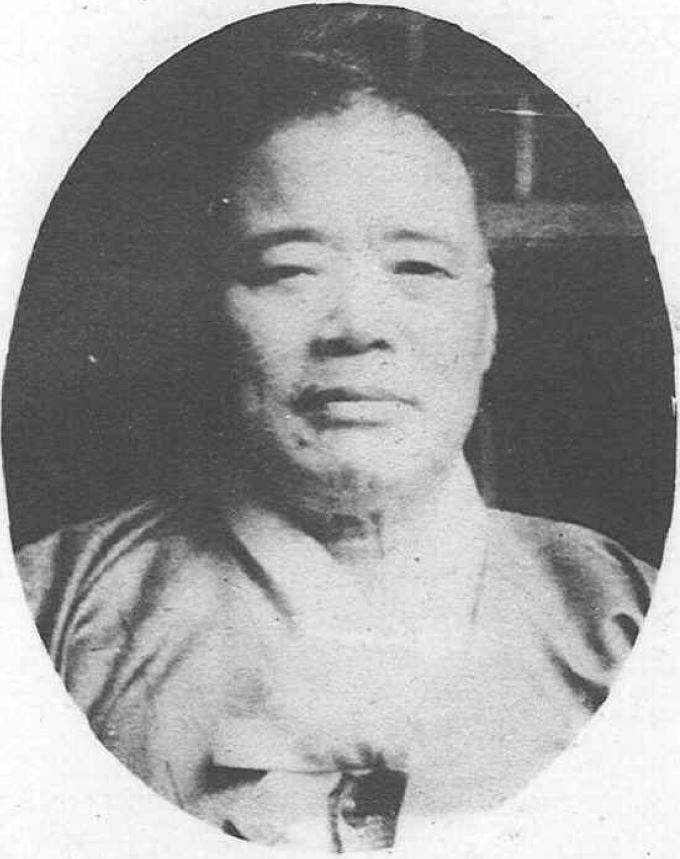

최남선은 1890년에 태어나 1957년에 사망한 대한민국의 문인이자 독립운동가, 언론인, 역사학자이다. 그는 한국 최초의 근대 잡지인 《소년》을 창간하고, 신체시 〈해에게서 소년에게〉를 발표하여 현대 한국 문학의 선구자로 평가받는다. 3·1 운동 당시 독립선언서 기초를 맡았으나, 일제강점기에는 친일 행적을 보여 논란이 되기도 했다. 역사 연구에도 매진하여 단군을 재해석하고, 《단군론》, 《불함문화론》 등의 저서를 남겼다. 광복 후에는 반민족행위특별조사위원회에 체포되었으나 석방되었으며, 역사 연구와 저술 활동을 지속했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 철원 최씨 - 최영

최영은 고려 후기의 무신으로 왜구와 홍건적을 격퇴하고 쌍성총관부를 수복하는 등 국방을 굳건히 했으며, 청렴하고 강직한 성품으로 공민왕을 보필했으나, 우왕의 요동정벌에 참여했다가 위화도 회군으로 이성계에 의해 처형당한 후 무민이라는 시호를 받은 고려 말기의 대표적인 무신이다. - 철원 최씨 - 최선 (고려)

최선은 고려 시대의 문신으로, 문과 급제 후 관직에 진출하여 국자시 시험관, 지공거 등을 역임하며 인재를 등용했고, 수태부와 문하시랑평장사를 거쳐 문(文懿)이라는 시호를 받았다. - 동주 최씨 - 최두선

최두선은 일제강점기부터 광복 이후까지 언론인, 교육자, 정치인으로 활동했으며 동아일보 사장, 초대 국무총리, 대한적십자사 총재를 역임했다. - 동주 최씨 - 최영

최영은 고려 후기의 무신으로 왜구와 홍건적을 격퇴하고 쌍성총관부를 수복하는 등 국방을 굳건히 했으며, 청렴하고 강직한 성품으로 공민왕을 보필했으나, 우왕의 요동정벌에 참여했다가 위화도 회군으로 이성계에 의해 처형당한 후 무민이라는 시호를 받은 고려 말기의 대표적인 무신이다. - 민족대표 48인 - 박인호 (1854년)

박인호는 천도교 제4대 교주이자 독립운동가로, 갑오농민전쟁에 참여, 3·1 운동에 민족대표로 참여, 《조선독립신문》 발간을 주도하는 등 일제강점기 독립운동에 적극적으로 헌신하였다. - 민족대표 48인 - 김도태

김도태는 3·1 운동 민족대표 48인 중 한 명으로 독립운동에 참여하고 신흥무관학교 등에서 교육 활동을 펼쳤으나, 일제강점기 친일 논설 발표로 논란이 있으며 독립운동 공헌을 인정받아 대한민국 정부로부터 훈장을 받았다.

2. 생애

최남선은 조선 후기 서울의 중인 가문에서 태어나 서울에서 교육받았다.[1] 1904년 일본 유학을 떠나 메이지 유신 개혁에 큰 감명을 받았다. 한국으로 돌아온 후에는 한국 근대화를 추구한 애국계몽운동에 적극 참여했다.

1907년 귀국한 그는 기울어가는 나라를 바로 세우고자 인쇄기를 구입하여 신문관이라는 출판사를 설립하고, 잡지 《소년》을 발간하였다. 이 잡지는 큰 인기를 얻었으며, 문예, 지리, 역사, 과학 등의 원고는 최남선이 직접 집필하였다. 《소년》을 통해 기존의 정형시를 깨고 신체시를 구축해 나갔다.

사회다윈주의의 영향을 받은 최남선은 한국인이 살아남기 위해서는 근대화가 필수적이라고 주장했다. 그는 잡지 《소년》을 통해 사회다윈주의적 세계 지배 경쟁을 위해 한국 민족을 현대화할 더 읽기 쉬운 한국어를 통해 과학과 기술에 대한 서구의 사상을 대중화하려 했다. 1917년 《황성신문》 기고문에서는 "현대는 강한 자는 살아남고 약한 자는 멸망하는 힘의 시대"이며, "지능, 체력, 물질적 힘, 경제력, 사상과 자신감, 조직력의 경쟁"이 매일 진행되고 있다고 강조했다.

1910년 경술국치 이후, 최남선은 한국을 보존하는 최선의 방법은 한국인에게 영광스러운 역사를 부여하여, 혹독한 세상에서 살아남을 정신력을 갖추도록 하는 것이라고 믿었다.

1919년, 3·1 운동이 일어나기 전, 최남선은 대한독립선언서의 기초를 맡았다. 3월 1일, 대한독립선언서가 낭독되고 3·1 운동이 일어났으며, 3월 3일 최남선은 일본 당국에 체포되었다. 1921년 가출옥한 그는 조선의 "천하의 거인"으로 환영받았다. 주간지 《동명》과 신문 《시대일보》를 창간하는 등 활발한 언론 활동을 펼쳤고, 1926년 발간된 시조집 《백팔번뇌》는 조선인들의 마음을 사로잡았다.

1928년, 최남선은 조선총독부 조선사편수회 위원이 되었다. 이에 대해 세상은 그를 비난했고, 한용운은 "최남선이라는 사람은 나에게 있어서는 이미 죽은 사람이다"라고 말했다고 한다.

1939년, 대일본제국은 만주국 장춘에 건국대학을 설립하고, 최남선을 교수 중 한 명으로 지명하였다. 최남선은 만주로 건너가 교편을 잡았다. 그는 건국대학 강의에서 만주국의 이념을 긍정하는 듯한 발언을 하였다.[5]

1944년, 조선으로 돌아와 경성부(서울) 성북구 우이동에 집을 마련하고 “소원”이라 이름 짓고 은둔 생활을 하였다. 해방 후인 1949년, 반민족행위처벌법에 따라 처벌을 받았다. 1950년 6월에 발발한 한국 전쟁으로 장녀는 공산폭도에게 학살당하고, 셋째 아들 한검은 행방불명되었으며, 장남 한인도 사망하는 등 불행이 잇달았고 17만 권의 장서도 소실되었다. 한때 한국군 육군대학에서 국사를 강의하기도 하였으나 1955년 4월 병석에 눕게 되었다. 1957년 10월 10일, 67세로 사망하였다.

유해는 경기도 양주시 온수리 선영에 안장되었다. 1959년, 소원 자리에는 “육당 최남선 선생 기념비”가 세워져 남선의 생애와 독립선언서의 한 구절이 새겨져 있다.

최남선의 생애를 연도별로 정리하면 다음과 같다.

2. 1. 생애 초기 (1890-1906)

최남선은 조선 후기 서울의 중인 가문에서 태어나 서울에서 교육을 받았다.[1] 1904년 일본으로 유학하여 메이지 유신 개혁에 큰 감명을 받았다. 귀국 후에는 한국 근대화를 추구한 애국계몽운동에 적극적으로 참여하였다.

2. 1. 1. 출생과 성장

최남선은 1890년 4월 26일 한양(지금의 서울특별시)에서 관상감 기사이자 한약방 경영자인 아버지 최헌규와 어머니 진주 강씨 사이에서 3남 3녀 중 둘째 아들로 태어났다.[1] 대대로 명문가였고 아버지가 하급 관리였으므로 유복한 환경에서 자랐다. 어릴 적에는 한학을 공부했다.[1] 1901년에는 3살 연상인 연주 현씨와 결혼했다. 스스로 한글을 깨쳐 같은 해부터 《황성신문》에 글을 투고하기도 했다.[1]1902년 경성학당에서 일본어를 배웠다. 1904년 10월 대한제국 황실 유학생으로 선발되어 국비 유학생 신분으로 일본에 건너갔으며, 국비 유학생 중 중학생반의 소년반장(少年班長)으로 선출되었다.[1] 그해 11월 도쿄부립 제1중학교에 입학했으나, 얼마 지나지 않아 12월에 중퇴하고 귀국했다.[1]

1906년 다시 일본 유학을 떠나 4월 와세다 대학 고등사범학부 지리역사과에 입학했지만, 3개월 만에 동맹 휴학으로 제적되었다가 복학했다.[1] 이광수 등 유학생들과 교류하며 러시아 문학 작품을 탐독했다. 같은 해 7월 유학생 회보인 《대한 흥학회보》 편찬회를 맡아 편집인으로 활동하며, 새로운 형식의 시(신체시)와 시조를 발표했다.[1]

2. 1. 2. 일본 유학

1904년 10월 대한제국 황실 유학생으로 선발되어 국비 유학생 신분으로 일본에 건너갔다.[1] 국비 유학생 중 중학생반의 소년반장(少年班長)으로 선출되기도 했다.[1] 그해 11월 도쿄부립 제1중학교에 입학했으나[1], 최린 등 나이 많은 유학생들의 비상식적인 행동에 분개하여 3개월 만에 퇴학하고 배편으로 귀국했다. 1906년에 다시 일본 유학을 떠나 4월 와세다 대학 고등사범학부 지리역사과에 입학했지만, 3개월간 다니다 동맹 휴학으로 제적당했다가 복학하였다.[1] 이광수 등 유학생과 사귀면서 러시아 문학 작품을 탐독하였다.[1] 1906년 7월 유학생 회보인 《대한 흥학회보 (大韓興學會報)》편찬회를 맡아 편집인으로 활동했다.[1] 《대한 흥학회보 (大韓興學會報)》의 편집 활동을 하면서 새로운 형식의 시(신체시)와 시조를 발표하였다.[1]2. 2. 계몽 운동과 신문화 운동 (1907-1919)

최남선은 한국 최초의 근대 잡지인 《소년》을 발행하여 한국 청소년에게 세계에 대한 근대적인 지식을 전달하고자 했다. 그는 '한글'이라는 용어를 만들고 자신의 잡지를 통해 문학 매체로서 한글을 장려했다. 최초의 "신시" 시인 "해에게서 소년에게"(1908)를 쓴 그는 현대 한국 시의 선구자로 널리 알려져 있다. 최남선은 일반인들이 더 쉽게 접근할 수 있는 새로운 유형의 문학적인 한국어를 창출하고자 했다.1910년 일본의 한국 병합은 독립 운동을 가속화했다. 사회다윈주의 이론의 영향을 받은 최남선은 한국인이 살아남기 위해 강해지려면 근대화해야 한다고 주장했다. 1917년 《황성신문》 기사에서 최남선은 "현대는 강한 자는 살아남고 약한 자는 멸망하는 힘의 시대"라며, 지능, 체력, 물질적 힘, 경제력, 사상과 자신감, 조직력의 경쟁이 매일 진행되고 있다고 강조했다.

1919년 최남선은 최린과 함께 한국의 주권과 독립을 되찾기 위한 비폭력 운동인 3·1 운동을 조직했다. 그는 대한독립선언서 초안 작성으로 당국에 체포되어 1921년까지 투옥되었다.

2. 2. 1. 신문관 설립과 잡지 발간

1907년 최남선은 와세다 대학에서 퇴학당한 후, 이광수와 함께 소년회를 결성하고 유길준이 조직한 흥사단에도 가입하였다. 그해 11월 이광수 등과 함께 잡지 소년지를 창간, 새로운 형식의 자유시 〈해(海)에게서 소년에게〉를 발표하였다. 소년지는 근대적 종합잡지의 대표적인 잡지이며 어린이, 소년을 대상으로 한 잡지 중 초기작의 하나이다.1908년에는 인쇄시설을 추가로 구비하여 신문관(新文館)을 창설하였다. 처음에는 자택에 신문관을 설립하고 인쇄와 출판을 겸하였으며, 후일 경성 시내로 사무실을 옮겼다. 여기서 《대한역사》, 《대한지지》, 《외국지지》 등 중요한 책을 출판하였으며, 최초의 종합 잡지인 《소년》을 발행하였다. 1909년에는 안창호와 함께 '청년 학우회'를 결성하였다. 1910년 3월에는 안창호와 함께 청년학우회 평사원 겸 변론과장을 지내면서 청년학우회의 노래를 짓는 등 청소년 지도 운동에 앞장섰다.

1910년 10월, 조선광문회(朝鮮光文會)를 설립해 조선고서를 한글로 번역, 발간하였고, 20여 종의 육전소설(六錢小說)을 발간했다. 조선광문회를 통해 조선어 사전 편찬 계획을 세우고 구상했었다. 그 과정에서 《동국통감》, 《열하일기》 등을 비롯한 20여 종의 고전이 간행되었다.

경술국치 이후에도 잡지 창간을 계속했지만, 1911년에 조선총독부에 의해 《소년》이 폐간되었다. 1912년 이광수의 도움으로 《붉은 저고리》, 1913년 《아이들 보이》, 《새별》등의 잡지를 발간하였으나 조선 총독부의 '신문지법' 명령으로 모두 강제폐간되었다. 1914년에는 종합 계몽 잡지 《청춘》을 발간하였으나 이 역시 1918년 강제폐간되었다.

2. 2. 2. 조선광문회 활동

경술국치 이후 최남선은 한민족 문화를 보호하고 발전시키기 위해 1910년에 ‘조선광문회’를 설립하였다. 이 단체는 한국 고전 문학을 일반 대중에게 보급하는 데 힘썼다. 최남선은 엘리트 계층뿐만 아니라 일반인들도 한국 고전 문학을 읽을 수 있도록 장려했다.2. 3. 3.1 운동과 투옥 (1919-1921)

1919년 최남선은 최린과 함께 한국의 주권과 독립을 되찾기 위한 비폭력 운동인 3·1 운동을 조직했다. 그는 대한독립선언서 초안 작성으로 당국에 체포되어 1921년까지 투옥되었다.[13]2. 4. 일제 강점기 활동 (1922-1945)

최남선은 1919년 3·1 운동 당시 대한독립선언서를 기초하여 작성하고 이로 인해 체포되어 투옥되었다가 1921년에 출소하였다. 1928년에는 조선총독부 조선사편수회에 합류하여[4] 일본 제국주의 역사 해석에 반박하고자 했다. 그는 《삼국사기》 대신 《삼국유사》를 바탕으로 한국이 아시아 문명의 중심지였다고 주장했다. 1926년 《단군론》에서 고대 한국이 일본과 중국을 능가했다고 주장했으며,[4] 단군을 샤머니즘 종교의 실제 지배자로 해석했다.[4]1937년 일본의 중국 침략을 지지하는 기사를 쓰기 시작했고, 1939년 만주국 건국대학교 교수가 되었다. 1943년 11월 도쿄 대동아회의에 참석하여[5] 한국 학생들에게 영국과 미국을 아시아의 적으로 규정하고, "대동아공영권"을 위해 싸울 것을 촉구했다.[5] 일본 제국주의를 칭찬하며 한국이 일본에 식민지화된 것을 다행으로 여긴다고 말했고, 한국 문화가 일본 문화처럼 군국주의적이었으나 중국 영향으로 온화해졌다고 주장했다. 일본인이 한국 이민자 후손이며 사무라이가 한국계이므로 고대 한국 문화의 폭력적 본질을 보존했다고 주장했다.

2. 4. 1. 언론 및 문화 활동

경술국치 이후에도 최남선은 잡지 창간을 계속했지만, 1911년 조선총독부에 의해 《소년》이 폐간되었다. 1912년 이광수의 도움으로 《붉은 저고리》, 1913년 《아이들 보이》, 《새별》 등의 잡지를 발간했으나, 조선 총독부의 '신문지법' 명령으로 모두 강제 폐간되었다.[12] 1914년에는 뜻있는 독지가들의 후원으로 종합 계몽 잡지 《청춘》을 발간하여 새로운 지식 보급과 민중 계몽에 힘썼으나, 이 역시 1918년 총독부에 의해 강제 폐간되었다.[12] 1918년 《청춘》에 역사 연구 논문인 《계고차존》(稽古箚存)을 발표하기도 했다.

1910년, 최남선은 한민족 문화 보호를 위해 ‘조선광문회’를 설립했다.[12] 1919년 3·1 운동 때 〈기미독립선언문〉을 기초하고 체포되어 2년 8개월형을 선고받았으나, 1921년 10월 18일에 가출옥하였다. 가출옥 사유는 “청년들을 규합하는 데 대단히 좋은 영향이 있을 것”이었다.[12] 총독부는 조선은행 총재 미노베(美濃部俊吉)에게 잡지 《동명》의 발행 자금을 지원하도록 주선했는데, 그 이유는 최남선의 출판물이 “조선의 사상계의 악화를 구하고, 또 진학문(秦學文)·이광수 등의 생계비 출처로 삼게 하도록” 하기 위해서였다.[12]

가출옥 후 1922년 최남선은 '동명사'(東明社)를 창립하고, 같은 해 9월 주간지 '동명'을 창간해 1923년 6월까지 발행했다. 1924년에는 《시대일보 (時代日報)》를 창간하고 사장에 취임했으나, 자금 부족과 신문의 반일적인 논조로 조선총독부의 압력을 받아 경영난에 처해 곧 사임하였다. 1925년에는 조선의 문화와 역사를 연구하는 '계명구락부' 활동에 참여했고, 동시에 《동아일보》에 사설을 기고했다. 1926년에는 옛 백제 영토 방문기 '심춘순례'와 근대 최초의 창작 시조집 '백팔번뇌'를 출간했다. 이어 〈단군론〉(1926년), 〈불함문화론〉(1928년)을 발표했는데, 특히 〈불함문화론〉에서 그는 동방 문화의 근원지를 단군 신화의 무대인 백두산이라고 주장하였다.

1925년 동아일보의 객원과 조선일보 객원 논설위원이 되어 사설과 칼럼을 발표하였다. 1927년 계명구락부의 기관지 《계명》 제18호에 일연의 《삼국유사》 전체를 게재하게 하였다.[12] 같은 해 총독부가 집과 연구 비용을 지원한다고 회유하자 조선사편찬위원회 촉탁을 거쳐 조선사편수회 위원이 되었다. 이 일로 이광수와 절교하고, 한용운과 홍명희 등도 연이어 그와 결별 선언을 했다. 한용운은 그의 나무 위패를 새기고 장례식을 거행하여 그를 조롱하려고 시도했다. 1932년 중앙불교전문학교 강사가 되었다.

최남선은 한국 최초의 성공적인 근대 잡지인 《소년》을 발행하여 세계에 대한 근대적인 지식을 한국 청소년에게 전달하고자 했다. 그는 한국어 알파벳을 가리키는 용어인 '한글'을 만들어내고 자신의 잡지를 통해 문학 매체로서 한글을 장려했다. 최초의 "신시" 시인 "바다에게서 소년에게"(1908)의 저자인 그는 현대 한국 시의 선구자로 널리 인정받고 있다. 최남선은 일반인들이 더 쉽게 접근할 수 있는 새로운 유형의 문학적인 한국어를 창출하고자 했다. 하지만 동시에 그는 한국 고전 문학을 자랑스러워했고, 1910년에 그동안 주로 엘리트들만 읽어왔던 한국 고전 문학을 일반인들이 읽도록 장려하고자 하는 조선광명문학회를 설립했다.

1919년 최남선은 최린과 함께 한국의 주권과 독립을 되찾기 위한 비폭력 운동인 3·1 운동을 조직했다. 그는 대한독립선언서 초안 작성으로 당국에 체포되어 1921년까지 투옥되었다. 1928년 그는 조선총독부가 설립하고 한국 역사 편찬을 의뢰한 조선사편수회에 합류했다. 여기서 그는 고대 한국이 일본의 그림자 속에 존재하는 빈곤한 변방이 아니라 활기찬 문명의 중심이었다고 주장함으로써 일본 제국주의적 해석을 반박하고자 했다. 최남선은 한국 역사의 재검토에 착수했다. 최남선은 주로 《삼국사기》를 무시하고, 그 대신 역사가들에 의해 이전까지 무시되었던 설화, 이야기, 전설의 모음집인 《삼국유사》에서 역사를 이끌어내기로 했다. 그의 학문의 주요 주제는 한국이 항상 아시아 문명의 주요 중심지였지 주변부에 있었던 것이 아니라는 것이었다. 최남선은 1926년 저서 《단군론》에서 고대 한국이 일본과 중국 모두를 능가했다고 주장했다. 한국 역사의 중심 인물 중 한 명인 전설적인 황제 단군의 지위는 대부분 최남선 덕분이었다. 최남선은 단군 신화를 기록된 그대로 받아들이지 않았지만, 단군 이야기는 고대 한국의 샤머니즘 종교를 반영한 것이며, 단군은 매우 먼 과거에 살았던 실제 샤먼 지배자를 바탕으로 한 전설적인 인물이라고 주장했다. 또한 최남선은 고대 인도, 그리스, 중동, 이탈리아, 북유럽, 마야 문명이 모두 고대 한국 문명에서 유래했다고 주장했다.

1937년 최남선은 일본의 중국 침략을 지지하는 기사를 쓰기 시작했다. 1939년 그는 만주국 건국대학교 교수가 되었다. 1943년 11월 최남선은 일본 정부가 아시아 전역에서 대동아공영권 전쟁 목표를 위한 전쟁 지지를 규합하기 위해 마련한 도쿄에서 열린 대동아회의에 참석했다. 회의 기간 동안 최남선은 일본에서 유학 중인 한국 학생들에게 영국과 미국을 "앵글로색슨" 세력으로 규정하고, 아시아 전역의 가장 치명적인 적이라고 규정하며, "앵글로색슨"에 대한 전쟁을 지원하기 위해 최선을 다할 것을 촉구하며, "대동아공영권" 건설을 위한 일본의 노력을 위해 싸우다 죽는 것보다 더 큰 영광은 없다고 말했다. 연설에서 최남선은 일본 제국주의를 칭찬하고 한국인이 일본에 식민지화된 것을 다행으로 여겼다고 말했다. 최남선은 또한 원래 한국 문화는 일본 문화와 마찬가지로 폭력적이고 군국주의적이었지만, 중국의 영향 아래 "온화해졌다"고 주장했다. 게다가 최남선은 자신의 역사 연구를 통해 일본인이 한국 이민자의 후손이며, 사무라이가 한국계이기 때문에 고대 한국 문화의 진정한 폭력적인 본질을 보존했다고 시사했다.

2. 4. 2. 친일 행적

1928년 10월 조선총독부 산하 식민사관 유포를 위해 만든 어용단체인 ‘조선사 편수회’ 창립에 참여하여 편수 위원을 맡았다. 1930년 8월 경성제국대학교 법문학부 교수와 조선총독부·조선사 편수회 간부들이 중심이 되어 조선과 만주를 중심으로 한 '극동문화연구'를 표방하며 조직한 청구학회의 평의원으로 활동했으며, 1937년 중추원 참의를 맡아 1938년 3월까지 재임하면서 매년 1200원의 수당을 받았다. 1937년 2월 9일부터 11일까지 매일신보에 '조선문화의 당면과제'를 연재해 조선문화의 일본화야말로 당면한 문제 가운데 제일 중요한 것이라며 내선일체를 강조했다. 1937년 7월, 중일전쟁이 발발하자 매일신보와 경성일보에 각종 친일논설을 게재했다.1938년 《만몽일보사 (滿蒙日報社)》 고문과 일본 관동군이 만주에 세운 건국대학의 한국사, 한국학 교수직에 임명되어 1943년 2월까지 역임했다. 1940년에는 만주에서 활동하던 항일 무장 세력을 상대로 귀순 및 투항공작을 전개한 동남지구특별공작후원회(東南地區特別工作後援會) 고문으로 활동했다. 태평양전쟁 시기에는 매일신보를 비롯해 경성일보 등에 학도병 권유 유세문을 기고했고, 각종 시국강연에 나섰다.

1943년 귀국 직후, 재일조선인 유학생의 학병지원을 권고하는 강연을 하기 위하여 도쿄로 건너갔다. 1943년 11월 다시 이광수와 함께 학병 독려를 위해 출국했다.

1943년 11월 24일 일본 도쿄 메이지 대학에서 조선인 전문·대학생들에게 학병에 지원하라는 강연을 했다.[13] 당시 도쿄에서 발행된 잡지 ‘조선화보’(1944년 1월호)에서 아동문학가 마해송의 사회로 진행된 최남선과 이광수의 대담 내용이 기록되었다. 이 대담에서 이광수는 강연회에 대해 “일종의 극적 광경이라고나 할까. 황국을 위해 전장에 나가 죽자는 생각이 모두의 얼굴에 드러났더군요”라며 “그때의 압권은 최(남선) 선생님의 강연이 아니었을까요”라고 말했다. 최남선은 “적어도 천오백 명은 모인 것으로 알고 있습니다”며 “일찍이 없었다고 해도 좋을 정도지요”라고 화답했다.[13]

최남선은 “어떤 학자는 ‘(일본)무사도의 연원은 신라의 화랑이 그 토대였다’라는 것을 생각할 정도”라며 한일 양국 공통의 상무(尙武) 정신을 역설했고, 이에 이광수는 “저 ‘화랑’의 사상이란 오늘날 막 바로 부활시켜도 좋다고 생각합니다”며 동조했다.[13]

1937년 최남선은 일본의 중국 침략을 지지하는 기사를 쓰기 시작했다. 1943년 11월 최남선은 일본 정부가 아시아 전역에서 대동아공영권 전쟁 목표를 위한 전쟁 지지를 규합하기 위해 마련한 도쿄에서 열린 대동아회의에 참석했다. 회의 기간 동안 최남선은 일본에서 유학 중인 한국 학생들에게 영국과 미국을 "앵글로색슨" 세력으로 규정하고, 아시아 전역의 가장 치명적인 적이라고 규정하며, "앵글로색슨"에 대한 전쟁을 지원하기 위해 최선을 다할 것을 촉구하며, "대동아공영권" 건설을 위한 일본의 노력을 위해 싸우다 죽는 것보다 더 큰 영광은 없다고 말했다. 연설에서 최남선은 일본 제국주의를 칭찬하고 한국인이 일본에 식민지화된 것을 다행으로 여겼다고 말했다.

2. 5. 광복 이후 (1945-1957)

1949년 이승만 정부는 식민지 시대 일본과의 협력으로 최남선을 체포했지만, 재판이 중지되면서 석방되었다.[4] 1950년 한국 전쟁이 일어나자 대한민국 해군전사편찬위원회에서 일했다. 휴전 후 《서울시사(市史)》 편찬위원회 고문으로 재직하였고, 신문과 잡지에 한국의 역사 문화와 관련된 기고활동을 계속했다. 1957년 10월 10일 《한국역사대사전》을 편찬하던 도중 병으로 죽었다.[4]최남선은 한국 전쟁 와중에 장녀가 공산폭도에게 학살당하고 셋째 아들 한검은 행방불명, 장남 한인도 사망하는 불행을 겪었고, 17만 권의 장서도 소실되는 아픔을 겪었다. 한때 한국군 육군대학에서 국사를 강의하기도 하였으나 1955년 4월 병석에 눕게 되었고, 2년 후인 1957년 10월 10일 67세로 사망했다. 유해는 경기도 양주시 온수리 선영에 안장되었으며, 1959년 소원 자리에는 “육당 최남선 선생 기념비”가 세워져 그의 생애와 독립선언서의 한 구절이 새겨졌다.

최남선은 오늘날 한국에서 역사 연구와 현대 한국어 창작 노력으로 존경받는 동시에, 일본을 지지하는 전시 발언으로 비난받는 매우 논란의 여지가 있는 인물로 남아 있다.[4]

3. 역사 연구

최남선은 단군을 단순한 건국 시조가 아닌 제사장으로 보았고, 동북아시아의 샤머니즘을 바탕으로 단군 신화를 이해하려 했다.[14][15] 1926년 동아일보에 연재한 〈단군론〉에서는 특유의 논법으로 단군론을 주장하여 일본 중심의 식민사관에 맞서기도 하였다.[16]

그는 《삼국사기》를 무시하고, 설화, 이야기, 전설을 모은 《삼국유사》에서 역사를 이끌어냈다. 최남선은 한국이 항상 아시아 문명의 중심이었으며, 고대 한국이 일본과 중국 모두를 능가했다고 주장했다.[14][15] 단군을 한국 역사의 중심 인물 중 하나로 꼽았으며, 단군 신화는 고대 한국 샤머니즘 종교를 반영한 것이고, 단군은 실제 샤먼 지배자를 바탕으로 한 전설적인 인물이라고 주장했다. 또한 고대 인도, 그리스, 중동, 이탈리아, 북유럽, 마야 문명이 모두 고대 한국 문명에서 유래했다고 주장했다.

최남선은 백제, 고구려, 신라가 일본에 많은 식민지를 가지고 있었다고 주장하며,[6] 고조선의 영역이 송화강 북쪽의 흑룡강, 흥안령에서 남쪽의 황하 근방까지, 즉 중국 본토까지 미쳤다고 주장했다.[7]

하지만 1925년 일본어로 발표된 〈불함문화론〉은 일선동조론을 위한 것으로, 동이문화권에 발칸반도, 카스피해, 일본, 유구를 끌어들여 단군의 민족주의를 세계주의로 변질시키고 역사인식을 혼란시켰다는 비판도 있다.[14][15] 실곡가쓰미(室谷克実)는 최남선의 조선민족주의역사학이 한국 고대사관의 근원이며, 한국 학자들이 실증적인 연구 없이 최남선의 가설을 그대로 받아들여 잘못된 역사 인식을 확산시키고 있다고 주장한다.[8]

4. 평가

최남선에 대한 평가는 긍정적 평가와 부정적 평가가 엇갈린다.

장준하는 사상계 1957년 12월호에 〈육당 최남선 선생을 애도함〉이라는 추도사를 실어 최남선의 업적을 높이 평가했다. 장준하는 최남선이 민족사상 고취에 힘썼고, 3·1 운동에 참여하여 대한독립선언서를 기초하고 옥고를 치렀으며, 한국 역사학 연구에 큰 공헌을 했다고 평가했다. 또한 장준하는 최남선을 '우리의 가장 친근한 벗이요 경애하는 스승'이라고 칭하며, 민족이 암울했던 시기에도 희망을 잃지 않고 광복을 맞이할 수 있었던 것은 최남선의 공헌 덕분이라고 언급했다.[11]

반면, 최남선은 친일반민족행위 705인 명단에 포함되는 등 친일 행적에 대한 비판을 받는다. 민족문제연구소에서 발간한 친일인명사전 교육, 학술 분야에 수록되었으며, 친일반민족행위진상규명위원회가 발표한 친일반민족행위 705인 명단에도 포함되었다. 그의 동생 최두선이 민주당에서 활동했기 때문에 자유당에서는 최남선을 친일파라고 공격하기도 했다.

최남선은 한국 최초의 근대 잡지 《소년》을 발행하고, '한글'이라는 용어를 만들었으며, 현대 한국 시의 선구자로 평가받는다. 또한, 일반인들이 쉽게 접근할 수 있는 새로운 유형의 문학적인 한국어를 창출하고자 노력했다. 그는 조선광명문학회를 설립하여 한국 고전 문학을 대중화하는 데에도 기여했다.

최남선은 사회다윈주의의 영향을 받아, 한국이 세계를 지배해야 한다는 생각을 가지기도 했다. 그는 잡지 《소년》을 통해 과학과 기술에 대한 서구의 사상을 대중화하여 한국 민족을 현대화하고자 했다. 일제강점기에는 한국을 보존하는 최선의 방법은 한국인에게 영광스러운 역사를 부여하는 것이라고 생각했다.

최남선은 조선사편수회에 참여하여 한국 역사를 재검토하고, 단군을 한국 역사의 중심 인물로 부각시켰다. 그는 고대 한국이 일본과 중국 모두를 능가했다고 주장했다. 그러나 1937년부터 일본의 침략을 지지하는 글을 쓰고, 대동아회의에 참석하여 일본 제국주의를 칭찬하는 등 친일 행적을 보였다.

1949년 이승만 정부는 최남선을 친일 협력 혐의로 체포했지만, 재판이 중지되면서 석방되었다. 한국 전쟁 이후에는 서울시사편찬위원회에서 근무했다. 최남선은 역사 연구와 현대 한국어 창작에 기여한 공로와 친일 행적에 대한 비판이 공존하는 논란의 인물로 남아 있다.

5. 작품 및 저서

최남선은 평생 고전 정리와 주석 작업, 국사와 고전 서적의 간행 및 복원, 한글 번역 작업을 하였다.[1] 그는 역사 저술 외에도 시, 가사, 여행기, 문학·사회·문화 비평 등 다양한 분야의 글을 남겼다.[1] 신문화와 전통 문화의 과도기를 살았던 인물로서 한국의 신문화 운동에 남긴 업적은 매우 크게 평가되고 있다.[1]

5. 1. 시

최남선은 한국 최초의 잡지 《소년》을 창간하고, 최초의 신체시 〈해에게서 소년에게〉를 창작하는 등 개화기 신문화 운동의 선구자였다.[1] 그는 시조 부흥 운동을 지도하여 최초의 시조 시화집 《백팔번뇌》를 출판하기도 하였다.[1]- 〈해에게서 소년에게〉

- 시조집 《백팔번뇌》

5. 2. 저서 및 논문

6. 가족 관계

7. 기타

최남선은 1949년 반민족행위처벌법에 따라 처벌받았다. 1950년 한국 전쟁 발발로 장녀는 공산군에게 학살당하고, 셋째 아들 한검은 행방불명되었으며, 장남 한인도 사망하는 등 불행이 잇달았고 17만 권의 장서도 소실되었다.[4] 육군대학에서 국사를 강의하기도 하였으나 1955년 4월 병석에 누웠고, 2년 후인 1957년 10월 10일 오후 5시, 67세로 사망하였다.[4]

유해는 경기도 양주시 온수리 선영에 안장되었다. 1959년, 소원 자리에는 “육당 최남선 선생 기념비”가 세워져 남선의 생애와 독립선언서의 한 구절이 새겨졌다.[4]

7. 1. 독도 문제와의 관계

1952년 1월 18일, 대한민국 정부는 샌프란시스코 강화 조약이 발효되기 약 3개월 전에 시마네현 다케시마를 포함한 이승만 라인을 선포했다. 이때, 한국 정부의 유진오는 저명한 역사가였던 최남선에게 "역사적으로 한국 영토로 주장할 수 있는 도서"가 있는지 질문했다.[9] 유진오는 최남선으로부터 "독도"가 한국 영토임을 "확신할 수 있을 정도의 설명을 들었다"고 한다.[9]하지만, 최남선은 1948년 발행한 『조선에 관한 일반 지식』에서 조선의 동쪽 끝을 동경 130도 56분 23초(경상북도 울릉도 다케시마일본어, 여기서 "다케시마"는 울릉도 동쪽에 인접한 "죽서"를 의미)라고 기록하여, 시마네현 다케시마(한국명 독도)를 조선(한국) 영토로 인정하지 않았다.[10] 또한, 최남선이 1953년 8월부터 『서울신문』에 연재한 "울릉도와 독도"에서도, 다케시마를 한국 영토로 하는 근거는 빈약하며, 독도를 조선 문헌에 등장하는 "삼봉도를 가리키는 것일지도 모른다", "가지도가 아닐까" 하는 정도였다.[9]

참조

[1]

뉴스

Yuktang Ch'oe Nam-son and Korean Modernity

YBM, Inc.

2012-07-01

[2]

웹사이트

06년 12월6일 이완용 등 친일반민족행위자 106명 명단 확정 공개

https://m.hankookilb[...]

2022-07-25

[3]

웹사이트

春川市、親日を理由に徐廷柱と崔南善の詩碑を撤去

http://www.chosunonl[...]

2019-05-03

[4]

뉴스

韓民族中心の文明史論『不咸文化論』が単行本に

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報

2009-02-18

[5]

논문 #추정

1987

[6]

웹사이트

「百済、新羅が日本作った」が韓国の定説 東アジアにも領土 (2/2) )

http://www.news-post[...]

NEWSポストセブン

2016-03

[7]

논문 #추정

1987

[8]

웹사이트

「百済、新羅が日本作った」が韓国の定説 東アジアにも領土 (2/2) )

http://www.news-post[...]

NEWSポストセブン

2016-03

[9]

웹사이트

竹島問題、日本政府はなぜ対処できなかったのか

http://ironna.jp/art[...]

[10]

일반

竹島(独島)は東経131度52分に位置しており、鬱陵島の南東約92キロメートルに所在する。

[11]

간행물

육당 최남선 선생을 애도함

사상계사

1957-12

[12]

서적

도쿠가와가 사랑한 책

현암사

2009

[13]

뉴스

화랑 사상 지금 부활해도 좋을듯…

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2007-03-03

[14]

논문

대단군 민족주의의 전개와 양면성

1992

[15]

서적

친일파 99인 2

돌베개

1993-03-01

[16]

서적

씨성으로 본 한일민족의 기원

푸른숲

2000

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com