사트라프

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

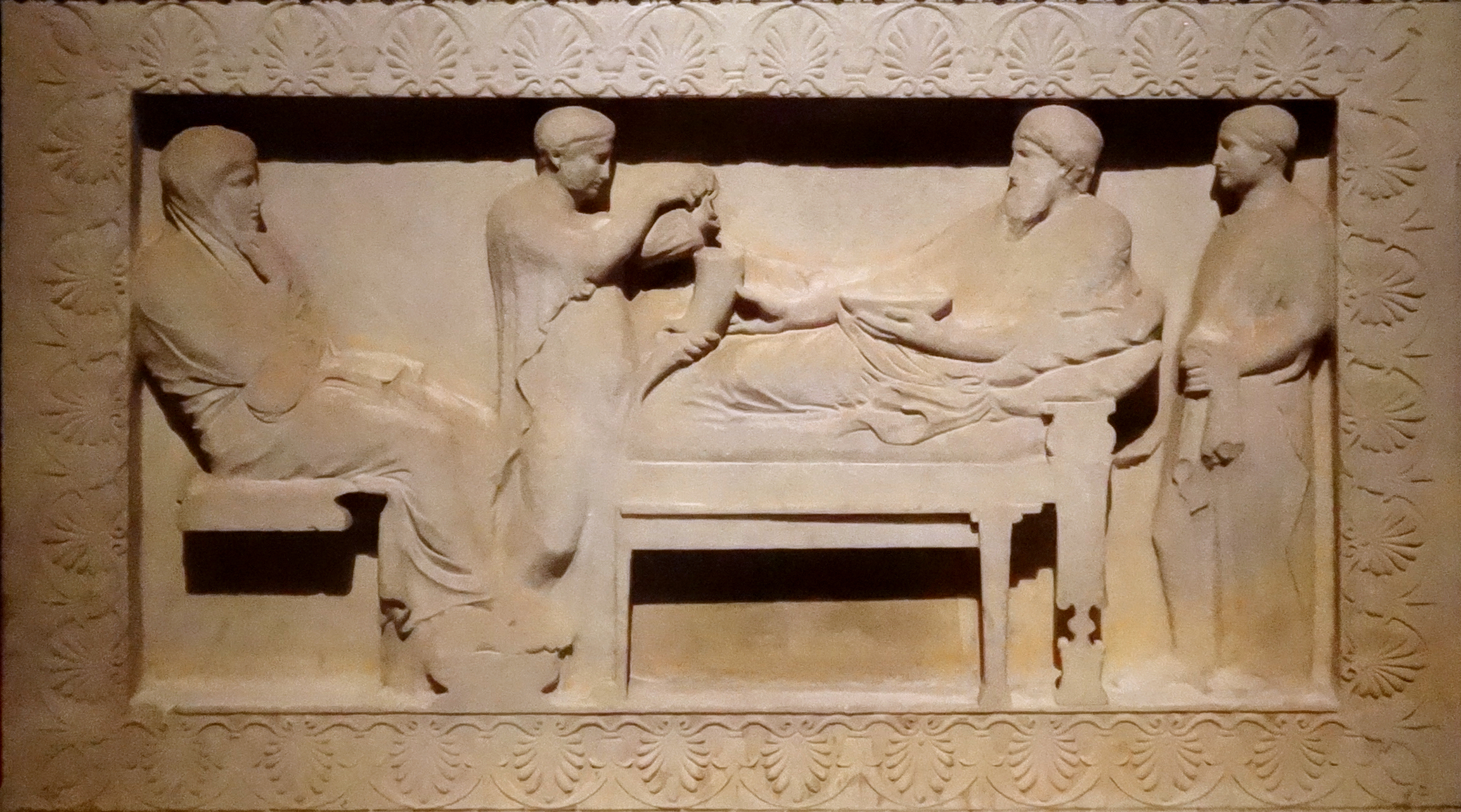

사트라프는 고대 페르시아에서 유래된 단어로, 속주를 다스리는 총독을 의미한다. 아케메네스 제국에서 처음 사용되었으며, 키루스 대왕이 26명의 사트라프를 임명한 것이 시초이다. 사트라프는 세금을 징수하고, 치안을 유지하며, 사법권을 행사하는 등 광범위한 권한을 가졌으며, 제국 내 중앙 권위가 약해지면 실질적인 독립을 누리기도 했다. 헬레니즘 제국, 파르티아, 사산 왕조, 인도 등 다양한 지역과 시대에 걸쳐 사용되었으며, 현대 이란에서도 그 흔적을 찾아볼 수 있다.

'사트라프'(satrap영어)라는 단어는 라틴어 satrapesla를 거쳐 고대 그리스어 σατράπης|satrápesgrc에서 유래되었으며, 이는 다시 고대 이란어 *khshathra-paira에서 차용되었다.[7] 고대 페르시아어는 아케메네스 왕조의 모국어였으며, 여기서는 𐎧𐏁𐏂𐎱𐎠𐎺𐎠|khshathapavanpeo("주의 수호자")로 기록되어 있다. 메디아어 형태는 *khshathrapavan-xme으로 재구성된다.[8] 산스크리트어 동족어는 kshatrapasa이다.[9] 성경 히브리어 형태는 에스더기 3장 12절에서 발견되는 אֲחַשְׁדַּרְפָּן|aḥashdarpanhe이다.[10][11]

사트라피 제도는 메디아 왕국에서 처음 시작되었으며, 늦어도 기원전 648년부터 "후샤스라바완"이라고 불렸다. 아케메네스 제국의 키루스 대왕 시대인 기원전 530년경에 대규모로 시행되었다.

현대 이란에서는 군인을 지칭하는 샤흐레스타니(شهرستان|샤흐레스탄fa), 도시를 의미하는 샤흐르(شهر|샤흐르fa) 등의 용어에 사트라프의 흔적이 남아 있다.

[1]

논문

Themistocles at Magnesia

1988

2. 어원

파르티아어(아르사케스 제국의 언어)와 중세 페르시아어(사산 제국의 언어)에서는 각각 šahrabxpr와 šasabpal 형태로 기록되어 있다.[12]

현대 페르시아어에서 *khshathrapavanxme의 후손은 شهربان|shahrbānfa이지만, 구성 요소가 의미 변화를 겪어 현재는 "도시 관리자"(شهر|shahrfa는 "도시"를 의미하고 بان|bānfa는 "관리자"를 의미함)를 의미한다.

3. 역사

페르시아 문화에서는 왕권과 신성성이 불가분으로 여겨졌으며, 왕권은 신에 의해 부여된 권리로 여겨졌다. 키루스 2세는 26명의 사트라프를 임명했고, 이들은 왕의 칭호를 사용하며 통치했다. 초기에는 중앙 정부의 충실한 대리인이었지만, 시간이 지나면서 독립할 기회를 엿보는 자들도 나타났다. 다리우스 1세는 사트라프 제도를 실질적인 기구로 만들고 36개로 늘렸으며, 연간 공납액을 정했다. (베히스툰 비문)

사트라프는 주의 최고 행정 장관으로, 징세, 지방관, 여러 부족 및 도시를 지배하고, 사법권을 위임받아 민사 및 형사 문제를 재판했다. (구약성서 에스라기 3:7) 치안 유지, 교통망 확보, 산적 횡행과 반란에 대처할 의무도 졌다. 일족이나 가신들이 측근이 되어 사트라프를 보좌했다.

사트라프가 배속된 지역에 거주하는 페르시아인들은 평의회를 구성하여 사트라프와 정책상의 의견을 교환하거나 청원을 할 수 있었다. 현지 주민도 회의에 참여할 수 있었지만, 왕 직속 서기관과 밀정들이 강한 영향력을 행사했다. 특히 연 1회 조사를 하는 왕의 눈이라고 불리는 감찰관은 중요한 역할을 했다.

사트라프를 견제하는 존재로 고대 페르시아에서 간자바라라고 불린 재무관과 주 내 요새를 거점으로 하는 장군이 있었는데, 이들은 사트라프에서 독립하여 왕에게 직속되었다. 사트라프도 공무 범위 내에서 독자적인 군대를 가질 수 있었다.

강한 권한을 가진 사트라프 관구는 종종 작은 단위로 분할되었고, 분할된 작은 단위의 행정 장관도 종종 사트라프라고 불렸다. 그리스·로마 계열의 저술가들이 주로 그렇게 기록했으며, '히파르크'(hyparchs)라고도 불렀는데, 이는 그리스어에서 부이사를 의미하는 단어였다. 강한 권한을 가진 사트라프는 여러 번 교체되었고, 종종 두 사트라프를 동일 인물이 겸임하기도 했다.

주는 연속적인 정복의 결과로서 정해져 왔으며, 본거지는 공납을 면제받는 특권적인 지위를 가졌다. 주 사트라프와 부 사트라프는 거의 이전 정권을 답습하거나, 민족·종교적 정체성의 단위로 구분되었다. 아케메네스 왕조가 장기간 영토를 유지하는 데 성공한 비결 중 하나는 정복한 사람들의 문화와 종교에 대해 관대했다는 점이다.

중앙의 권위가 쇠퇴하면 사트라프는 실질적인 독립을 누릴 수 있었다. 원래의 통치 원칙에 반하여 사트라프로 남아 있으면서 주변 군대에 사령관을 임명하는 것이 반쯤 관습화되었다. 세습되어 반쯤 자치 상태가 되면 중앙도 그 위험을 방치할 수 없었다. 5세기 중반까지 사트라프의 반란은 자주 볼 수 있었다. 아르타크세르크세스 2세 치세에는 소아시아와 시리아 대부분에 반란이 퍼졌다. 마지막 대규모 반란은 아르타크세르크세스 3세에 의해 진압되었다.

3. 1. 메디아-페르시아

사트라피, 즉 속주의 대규모 사용은 기원전 530년경 키루스 대왕 치하 아케메네스 제국에서 시작되었지만, 속주 조직은 기원전 648년경부터 메디아 시대에 "후샤스라바완"이라 불리며 시작되었다.[13]

키루스 대왕의 메디아 정복 이전, 황제들은 종속 군주와 총독을 통해 정복한 땅을 통치했다. 페르시아 문화에서 왕권은 신성함과 분리될 수 없었고, 신성한 권위는 군주의 신성한 권리를 정당화했다. 키루스가 세운 26명의 사트라프는 왕이 아니었지만, 왕의 이름으로 통치하는 총독이었다. 이들은 정치적 현실에서 독립적인 권력 기반을 구축하기도 했다. 다리우스 1세는 사트라피를 확고하게 조직하고, 그 수를 36개로 늘렸으며, 연례 공물을 고정했다(베히스툰 비문).[14]

사트라프는 자신이 소유한 땅을 관리하는 행정관이자, 민사 및 형사 사건을 재판하는 최고 재판관이었다. 또한 도로 안전을 책임지고 강도와 반란자를 진압해야 했다. 그는 페르시아인 평의회의 지원을 받았으며, 평의회에는 속주민도 참여했고 왕의 비서와 사절단, 특히 연례 조사를 실시하고 영구적인 통제를 행사하는 "왕의 눈"이 통제했다.

각 사트라프의 권력은 비서 서기, 최고 재무 관리(고대 페르시아어 ''간자바라''), 정규군과 요새 지휘 장군 등에 의해 견제받았다. 이들은 사트라프와 독립적으로 왕에게 직접 보고했다. 한편, 사트라프는 자신의 군대를 가질 수 있었다.

거대한 사트라피(속주)는 종종 더 작은 지역으로 나뉘었고, 그 총독들도 사트라프(그리스-로마 작가들에 의해 ''히파르크'', 즉 '부왕'으로 불림)라고 불렸다. 거대한 사트라피의 배치는 반복적으로 변경되었으며, 종종 두 개가 같은 사람에게 주어졌다.

속주는 연속적인 정복의 결과였기 때문에 (본국은 속주 조공에서 면제), 주요 사트라피와 부사트라피는 종종 이전 국가 및/또는 민족-종교적 정체성에 의해 정의되었다. 아케메네스 제국의 성공 비결 중 하나는 정복된 사람들의 문화와 종교에 대한 개방적인 태도였다. 페르세폴리스를 중심으로, 대왕이 제국 아래 다양한 요소를 융합하려 노력하면서 페르시아 문화가 가장 큰 영향을 받았다.

제국 내 중앙 권위가 약해질 때마다, 사트라프는 종종 실질적인 독립을 누렸다. 특히 그를 군구의 총사령관으로 임명하는 것이 관례가 되면서, 중앙 권위에 대한 위협은 커졌다. 사트라프의 반란은 기원전 5세기 중반부터 빈번해졌다. 다리우스 1세는 사트라피의 광범위한 반란과 고군분투했고, 아르타크세르크세스 2세 치하에서는 소아시아와 시리아의 더 큰 부분이 공개적으로 반란을 일으켰다(사트라프의 반란). 마지막 대규모 반란은 아르타크세르크세스 3세에 의해 진압되었다.

3. 1. 1. 아케메네스 왕조의 주요 사트라피

사트라프 제도는 메디아 왕국에서 처음 채택되었으며, 늦어도 기원전 648년부터 사용되어 "후샤스라바완"이라고 불렸을 것으로 추정된다. 아케메네스 왕조의 키루스 2세 시대인 기원전 530년경에 대대적으로 시행되었다.

페르시아 문화에서는 왕권과 신성성이 불가분으로 여겨졌으며, 왕권은 신에 의해 부여된 권리로 여겨졌다. 키루스 2세는 20명의 사트라프를 임명했고, 이들은 왕의 칭호를 사용하며 통치했다. 초기에는 중앙 정부의 충실한 대리인이었지만, 시간이 지나면서 독립할 기회를 엿보는 자들도 나타났다. 다리우스 1세는 사트라프 제도를 실질적인 기구로 만들고 23개로 늘렸으며, 연간 공납액을 정했다. (베히스툰 비문)

사트라프는 주의 최고 행정 장관으로, 일족이나 가신들이 측근이 되어 보좌했다. 징세권을 가지고 지방관, 여러 부족 및 도시를 지배했으며, 사법권도 위임받아 민사 및 형사 문제를 재판했다. (구약성서 에스라기 3:7) 치안 유지, 교통망 확보, 산적 횡행과 반란에 대처할 의무도 졌다.

사트라프가 배속된 지역에 거주하는 페르시아인들은 일종의 평의회를 구성하여 사트라프와 정책상의 의견을 교환하거나 청원을 할 수 있었다. 현지 주민도 회의에 참여할 수 있었지만, 왕 직속 서기관과 밀정들이 강한 영향력을 행사했다. 특히 연 1회 조사를 하는 왕의 눈이라고 불리는 감찰관은 중요한 역할을 했다.

사트라프를 견제하는 존재로 고대 페르시아에서 간자바라라고 불린 재무관과 주 내 요새를 거점으로 하는 장군이 있었는데, 이들은 사트라프에서 독립하여 왕에게 직속되었다. 사트라프도 공무 범위 내에서 독자적인 군대를 가질 수 있었다.

강한 권한을 가진 사트라프 관구는 종종 작은 단위로 분할되었고, 분할된 작은 단위의 행정 장관도 종종 사트라프라고 불렸다. 그리스·로마 계열의 저술가들이 주로 그렇게 기록했으며, '히파르크'(hyparchs)라고도 불렀는데, 이는 그리스어에서 부이사를 의미하는 단어였다. 강한 권한을 가진 사트라프는 여러 번 교체되었고, 종종 두 사트라프를 동일 인물이 겸임하기도 했다.

주는 연속적인 정복의 결과로서 정해져 왔으며, 본거지는 공납을 면제받는 특권적인 지위를 가졌다. 주 사트라프와 부 사트라프는 거의 이전 정권을 답습하거나, 민족·종교적 정체성의 단위로 구분되었다. 아케메네스 왕조가 장기간 영토를 유지하는 데 성공한 비결 중 하나는 정복한 사람들의 문화와 종교에 대해 관대했다는 점이다.

중앙의 권위가 쇠퇴하면 사트라프는 실질적인 독립을 누릴 수 있었다. 원래의 통치 원칙에 반하여 사트라프로 남아 있으면서 주변 군대에 사령관을 임명하는 것이 반쯤 관습화되었다. 세습되어 반쯤 자치 상태가 되면 중앙도 그 위험을 방치할 수 없었다. 5세기 중반까지 사트라프의 반란은 자주 볼 수 있었다. 아르타크세르크세스 2세 치세에는 소아시아와 시리아 대부분에 반란이 퍼졌다. 마지막 대규모 반란은 아르타크세르크세스 3세에 의해 진압되었다.

구약성서의 에스더서(3:12, 8:9, 9:3), 에스라서(8:36), 다니엘서(3:2, 3:3, 3:27, 6:1, 6:2, 6:3)에 사트라프라는 용어가 나타난다.

3. 2. 헬레니즘 제국

알렉산드로스 대왕이 아케메네스 제국을 정복한 후, 그의 후계자들인 디아도코이(및 그들의 왕조)에 의해 사트라프 행정 및 칭호는 유지되었다. 심지어 그리스-마케도니아인 재임자에게도 유지되었다. 특히, 셀레우코스 제국에서 사트라프는 일반적으로 ''스트라테고스''(즉, 군사 장군)로 지정되었으나, 그들의 속주는 페르시아 시대보다 훨씬 작았다.[15][16] 그들은 궁극적으로 정복 제국, 특히 파르티아 제국에 의해 대체되었다.

3. 3. 파르티아와 사산 왕조

파르티아 제국에서 국왕의 권력은 대규모 영지를 다스리고 국왕에게 군인과 조공을 바치는 귀족 가문들의 지지에 기반을 두었다. 제국 내의 도시 국가들은 어느 정도의 자치를 누렸으며, 국왕에게 조공을 바쳤다.[1] 7대 귀족이라고 불리는 7개 씨족이 존재했으며, 귀족은 병역과 공납의 의무를 왕에게 졌다.[2] 도시는 자치를 인정받아 왕에게 일정한 공납을 했다.[2]

사산 왕조의 행정은 파르티아 제국보다 훨씬 더 중앙 집권적이었다.[1] 파르티아 시대의 반독립 왕국과 자치 도시는 왕가의 도시, 즉 직할 도시로 대체되었다.[2] 왕으로부터 파견된 직할 도시의 관리들은 군사적 요충지에 주둔하는 수비대와 마찬가지로 샤흐라브(Shahrab)라고 불렸다.[2] 샤흐라브는 소재한 도시뿐만 아니라 그 주변 지역도 지배했다.[2] "왕의 도시" 체제는 중앙 정부가 임명한 총독들인 '샤흐라브(shahrabs)'가 통치하고 군사 주둔지 역할을 했다.[1] 사트라프(satrap)라는 단어가 변형된 샤흐르는 에란샤흐르(Ērānshahr)라는 말로 사산 왕조의 공식적인 국가 명칭으로 계승되었다.[2]

예외적으로, 비잔틴 제국은 로마 아르메니아 속주 중 하나인 '사트라피아이(Satrapiae)'를 다스리는 자치 영주들에게 "사트라프"라는 칭호를 사용했다.[1]

3. 4. 인도

서부 사트라프 또는 크샤트라파스(35–405년)는 인도 아대륙의 인도-스키타이계 사카족 통치자들로, 파키스탄의 신드 지역 서부 및 중부, 그리고 인도 서부의 사우라슈트라 및 말와 지역을 통치했다. 그들은 쿠샨과 동시대에 존재했으며, 쿠샨은 페샤와르 지역에서 아대륙 북부를 통치했고 아마도 그들의 상위 지배자였을 것이다. 또한 그들은 남쪽과 동쪽의 중앙 인도에서 통치한 사타바하나와, 서쪽의 쿠샨 국가와도 동시대에 존재했다.

4. 현대의 영향

참조

[2]

웹사이트

Satrap

http://www.merriam-w[...]

Merriam-Webster

2012-01-26

[3]

웹사이트

satrapy

https://en.wiktionar[...]

2020-08-14

[4]

백과사전

satrap

[5]

서적

The Eustace Diamonds

https://books.google[...]

Oxford University Press

2020-11-28

[6]

백과사전

satrap

Oxford University Press

2015

[7]

웹사이트

Greece xii. Persian Loanwords and Names in Greek

https://iranicaonlin[...]

2024-02-25

[8]

논문

"[Towards the Discussion on the Language of the Scythians: The Transition of OIr *xš- > *s- and its Reflection in the Ancient Greek] К дискуссии о языке скифов: переход др.ир. *xš- > *s- и его отражение в древнегреческом"

https://www.academia[...]

[9]

웹사이트

Kshatrapa, Kṣatrapa, Kshatra-pa: 8 definitions

https://www.wisdomli[...]

[10]

기타

Esther 3:12

Jewish Publication Society

1917

[11]

기타

"'ăḥašdarpᵊnîm (H323)"

Strong's Concordance

[12]

백과사전

šasab

[13]

서적

Forgotten Empire: The World of Ancient Persia

https://books.google[...]

University of California Press

2005

[14]

기타

"The Administration of the Achaemenid Empire"

BAR

[15]

서적

Early Hellenistic Coinage: From the Accession of Alexander to the Peace of Apamea

Cambridge University Press

[16]

서적

Forgotten Empire: The World of Ancient Persia

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com