파르티아 제국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

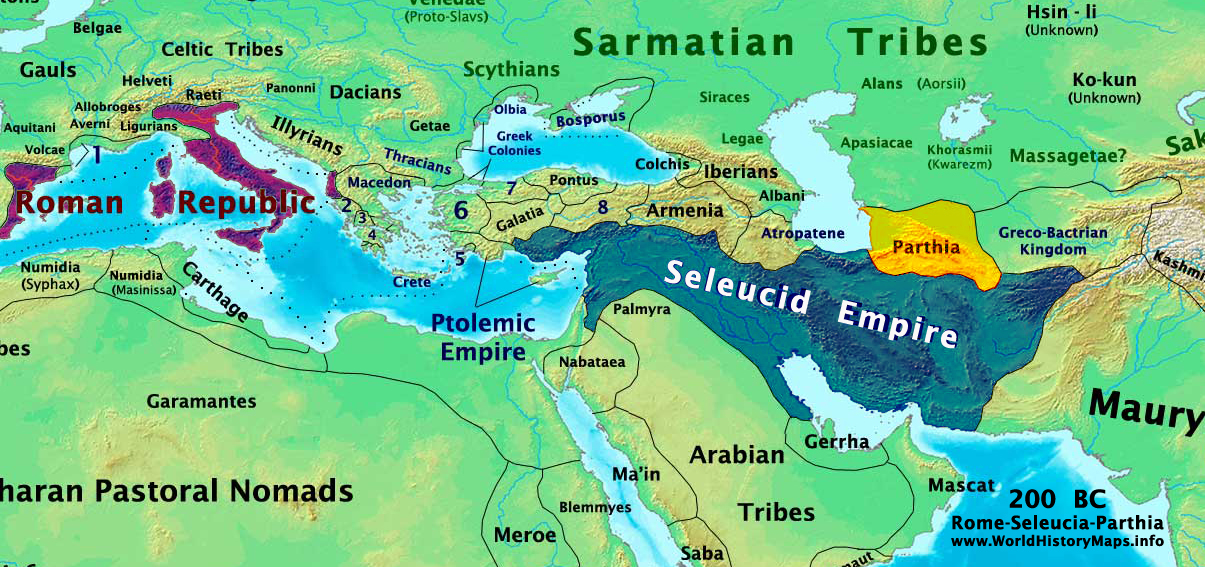

파르티아 제국은 기원전 247년 파르니족의 족장 아르사케스 1세가 건국한 고대 이란계 왕국이다. 아케메네스 제국과 셀레우코스 제국의 지배를 받던 파르티아는 중앙아시아에서 독립하여 세력을 확장했다. 파르티아는 동서 교역의 중심지로 번영했으며, 로마와 잦은 전쟁을 치렀다. 파르티아는 헬레니즘 문화와 이란 문화를 융합하여 독자적인 문화를 발전시켰다. 파르티아는 내부 분열과 사산 제국의 침략으로 224년 멸망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고전 아나톨리아 - 로마-파르티아 전쟁

로마-파르티아 전쟁은 로마와 파르티아가 기원전 1세기부터 서기 3세기 초까지 패권과 아르메니아 지역의 영향력을 두고 벌인 일련의 전쟁으로, 카르해 전투, 필리피 전투, 트라야누스의 파르티아 원정 등 승패를 거듭하며 공방전을 펼쳤다.

2. 역사

2. 1. 기원과 건국

아르사케스 1세는 고대 중앙아시아의 이란계 부족이자 다하족 연합에 속하는 유목민 파르니족의 족장이었다.[14] 파르니족은 파르티아에서 사용되던 북서이란어와 달리, 동이란어군을 사용했을 가능성이 높다.[15] 파르티아는 아케메네스 제국과 셀레우코스 제국의 북동부 속주였다.[16] 파르니족은 이 지역을 정복한 후 파르티아어를 공식 궁정 언어로 채택했다.[17]

아르사케스 왕조가 기원전 247년을 아르사케스 시대의 시작으로 선택한 이유는 불분명하다. 에이드리언 데이비드 휴 비바는 이 해가 셀레우코스 왕조가 파르티아에 대한 통제권을 안드라고라스에게 잃은 해라고 결론 내렸다.[18] 그러나 베스타 사르코쉬 커티스는 이 해가 아르사케스가 파르니 부족의 족장이 된 해라고 주장한다.[19] 호마 카투지안[20]과 진 랄프 가스웨이트[21]는 아르사케스가 파르티아를 정복하고 셀레우코스 당국을 몰아낸 해라고 주장하지만, 커티스[19]와 마리아 브로시우스[22]는 안드라고라스가 기원전 238년까지 아르사케스 왕조에 의해 전복되지 않았다고 주장한다.

아르사케스 1세의 직계 후계자가 누구인지는 불분명하다. 비바[23]와 카투지안[20]은 그의 형제인 티리다테스 1세가 그 뒤를 이었고, 티리다테스 1세는 기원전 211년에 그의 아들 아르사케스 2세에게 왕위를 물려주었다고 주장한다. 그러나 커티스[24]와 브로시우스[25]는 아르사케스 2세가 아르사케스 1세의 직계 후계자였으며, 커티스는 계승이 기원전 211년에, 브로시우스는 기원전 217년에 이루어졌다고 주장한다.

아르사케스 1세는 프톨레마이오스 3세 에우에르게테스가 이집트의 셀레우코스 영토를 침공한 틈을 타 파르티아와 히르카니아에서 자신의 지위를 공고히 했다. 3차 시리아 전쟁 (기원전 246–241 BC)은 디오도토스 1세가 반란을 일으켜 중앙아시아에 그레코-박트리아 왕국을 세울 수 있도록 했다.[22] 디오도토스 2세는 셀레우코스 왕조에 맞서 아르사케스 1세와 동맹을 맺었지만, 아르사케스는 셀레우코스 2세 칼리니쿠스의 군대에 의해 잠시 파르티아에서 쫓겨났다.[28] 유목 민족인 아파시아카이 부족에서 망명 생활을 한 후, 아르사케스 1세는 반격을 이끌어 파르티아를 다시 탈환했다. 셀레우코스 2세의 후계자인 안티오코스 3세 대왕은 그의 군대가 미디아에서 몰론의 반란을 진압하는 데 참여했기 때문에 즉시 보복할 수 없었다.[28]

안티오코스 3세는 기원전 210년 또는 209년에 파르티아와 박트리아를 탈환하기 위해 대규모 원정을 시작했다. 그는 몇 차례의 승리를 거두었지만, 성공하지 못하고 아르사케스 2세와 평화 협정을 맺었다. 아르사케스 2세는 안티오코스 3세의 상위 군주에 복종하는 대가로 왕(고대 그리스어: ''바실레우스'')의 칭호를 받았다.[29] 셀레우코스 왕조는 로마 공화국의 침략이 증가하고 기원전 190년 마그네시아 전투에서 패배하면서 파르티아 문제에 더 이상 개입할 수 없었다.[29] 프리아파티우스는 아르사케스 2세의 뒤를 이었고, 프라아테스 1세는 결국 파르티아 왕위에 올랐다. 프라아테스 1세는 셀레우코스 왕조의 간섭 없이 파르티아를 통치했다.[30]

2. 2. 확장과 통합

프라아테스 1세는 알렉산드로스 문 너머로 파르티아의 지배를 확장하고 아파메아 라기아나를 점령했으나, 그 위치는 알려져 있지 않다.[31] 파르티아의 힘과 영토가 크게 확장된 것은 그의 형제이자 후계자인 미트리다테스 1세(재위 기원전 171~132년경) 때였다.[25] 그는 키루스 대왕에 비견될 정도로 파르티아의 영토를 크게 확장했다.[20]

미트리다테스 1세는 에우크라티데스 1세 치하의 그리스-박트리아 왕국에서 두 에파르키를 점령했다.[32] 이후 셀레우코스 제국을 목표로 메디아를 침공, 기원전 148년 또는 147년에 엑바타나를 점령했다. 이 지역은 티마르쿠스가 이끈 반란을 셀레우코스가 진압하면서 불안정한 상태였다.[33] 이 승리 이후 메소포타미아의 바빌로니아를 정복했고, 미트리다테스 1세는 기원전 141년에 셀레우키아에서 동전을 주조하고 공식적인 취임식을 가졌다.[34] 엘리마이스와 카라케네 왕국을 제압하고 수사를 점령하면서 파르티아의 권위는 동쪽으로 인더스 강까지 확장되었다.[34][35]

헤카톰필로스가 첫 번째 파르티아 수도 역할을 했고, 미트리다테스 1세는 셀레우키아, 엑바타나, 크테시폰, 니사(미트라다트케르트)에 왕실 거처를 마련했다. 엑바타나는 아르사케스 왕족의 주요 여름 별장이 되었고,[37] 크테시폰은 고타르제스 1세 시대에 공식 수도가 되었을 것으로 추정된다.[38]

셀레우코스는 장군 디오도토스 트리폰이 기원전 142년 수도 안티오크에서 반란을 일으켜 즉시 보복할 수 없었다.[39] 그러나 기원전 140년 데메트리우스 2세 니카토르는 메소포타미아에서 파르티아를 상대로 반격을 시작했으나, 셀레우코스는 패배하고 데메트리우스 2세는 포로로 잡혔다. 미트리다테스 1세는 포로를 친절하게 대우하고 딸 파르티아의 로도구네를 데메트리우스와 결혼시켰다.[40]

안티오코스 7세 시데테스는 기원전 130년에 메소포타미아를 되찾기 위한 원정을 시작했다. 파르티아 장군 인다테스는 그레이트 자브에서 패배했고, 바빌로니아 파르티아 총독이 살해당하는 지역 반란이 뒤따랐다. 안티오코스는 바빌로니아를 정복하고 수사를 점령하여 동전을 주조했다.[41] 파르티아는 평화를 추진했지만, 안티오코스는 아르사케스 왕가가 파르티아 본토를 제외한 모든 영토를 넘겨주고 막대한 공물을 바치며 데메트리우스를 석방하지 않으면 받아들이지 않겠다고 거부했다. 아르사케스는 데메트리우스를 석방했지만 다른 요구는 거부했다.[42] 기원전 129년 봄, 메디아인들은 안티오코스에 대해 반란을 일으켰고, 파르티아 주력 부대가 진격하여 엑바타나 전투에서 안티오코스를 죽였다. 그의 시신은 은제 관에 담겨 시리아로 보내졌고, 그의 아들 셀레우코스는 파르티아 인질이 되었으며,[43] 딸은 프라아테스의 하렘에 들어갔다.[44]

파르티아가 서쪽에서 영토를 회복하는 동안, 동쪽에서 흉노와 월지의 갈등으로 사카 부족이 파르티아 제국의 북동쪽 국경을 침략했다.[45][46] 미트리다테스 1세는 메소포타미아 정복 후 히르카니아로 물러나야 했다.[47] 사카족 중 일부는 안티오코스를 상대로 프라아테스 2세 군대에 징집되었으나 늦게 도착했고, 임금 지불 거부에 반란을 일으켰다. 프라아테스 2세는 이들을 진압하려 했지만 전투에서 사망했다.[48][49] 유스티누스는 아르타바누스 1세가 동쪽에서 유목민과 싸우다 비슷한 운명을 맞았다고 보고한다. 그는 아르타바누스가 토하리(월지로 확인됨)에 의해 살해되었다고 주장하지만, 비바르는 유스티누스가 그들을 사카족과 혼동했다고 믿는다.[50] 미트리다테스 2세는 사카스탄에서 사카족에게 잃은 영토를 회복했다.[51]

셀레우코스가 메소포타미아에서 철수한 후, 바빌로니아의 파르티아 총독 히메루스는 카라케네를 정복하라는 명령을 받았으나 실패했다. 카락스 스파시누의 히스파오시네스는 기원전 127년에 바빌로니아를 침공하여 셀레우키아를 점령했지만, 기원전 122년에 미트리다테스 2세는 히스파오시네스를 몰아내고 카라케네의 왕들을 파르티아의 봉신으로 만들었다.[53] 미트리다테스 2세는 파르티아의 지배를 서쪽으로 확장하여 기원전 113년에 두라-유로포스를 점령하고 아르메니아 왕국과의 분쟁에 휘말렸다.[54] 그의 군대는 기원전 97년에 아르메니아의 아르타바스데스 1세를 격파하고 그의 아들 티그라네스를 인질로 잡았는데, 그는 나중에 아르메니아의 티그라네스 2세가 되었다.[55]

인도-파르티아 왕국은 기원전 1세기에 파르티아 제국과 동맹을 맺었다.[56] 티아나의 아폴로니우스가 바르다네스 1세의 궁정을 방문했을 때, 바르다네스는 그에게 인도-파르티아로 여행하는 동안 대상의 보호를 제공했다. 아폴로니우스가 인도-파르티아의 수도 탁실라에 도착했을 때, 그의 대상 리더는 파르티아어로 쓰여진 바르다네스의 공식 서한을 인도 관료에게 읽어주었고, 그 관료는 아폴로니우스를 환대했다.[56]

한나라의 장건이 한 무제 시대에 중앙아시아로 외교적 모험을 한 후, 한나라 제국은 기원전 121년에 미트리다테스 2세의 궁정에 사절단을 보냈다. 한나라 사절단은 공식적인 교역 관계를 개시했지만 흉노에 대한 군사 동맹은 달성하지 못했다.[58] 파르티아 제국은 실크를 포함한 유라시아 대상 무역에 세금을 부과하여 부유해졌고, 실크는 로마인들이 수입한 가장 비싼 사치품이었다.[59] 진주 또한 중국에서 매우 가치 있는 수입품이었고, 중국은 파르티아의 향신료, 향수, 과일을 구매했다.[60] 파르티아의 파코루스 2세는 사자와 페르시아 가젤을 한나라의 장제에게 보냈다.[61] 실크 외에도 파르티아가 로마 상인들에게 판매한 상품에는 인도의 철, 향신료, 고급 가죽이 포함되었다.[62] 파르티아 제국을 통과하는 대상들은 서아시아와 로마 사치 유리 제품을 중국으로 가져왔다.[63] 소그디아의 상인들은 동이란어를 사용했고, 파르티아와 한나라 사이의 실크 무역의 주요 중개자 역할을 했다.[64]

2. 3. 로마와의 전쟁과 교섭

로마와 파르티아는 서쪽 국경을 사이에 두고 빈번하게 갈등했다.[65] 미트라다테스 2세가 아르메니아를 정복한 직후, 로마의 루키우스 코르넬리우스 술라는 유프라테스강에서 파르티아 외교관 오로바주스와 회담을 가졌고, 양측은 이 강을 양국의 국경으로 합의했다.[66] 그러나 일부 역사가들은 술라에게는 이 조건을 로마에 전달할 권한만 있었다고 주장한다.[66]이 합의에도 불구하고, 파르티아는 시리아에서 부족 지도자 라오디케와 셀레우코스 동맹 안티오코스 10세 에우세베스와 전쟁을 벌여 안티오코스 10세를 죽였다.[67] 데메트리우스 3세 에우카이루스가 베로에(현대 알레포)를 포위하려 하자 파르티아는 군사 원조를 보내 데메트리우스를 패배시켰다.[67]

미트라다테스 2세 사후, 고타르제스 1세가 통치한 시기는 파르티아 역사에서 "암흑기"로 불리며, 오로데스 2세의 기원전 57년경 통치부터 계보가 명확해진다.[68] 이러한 분열된 군주제는 파르티아를 약화시켜 아르메니아의 티그라네스 2세가 서부 메소포타미아의 파르티아 영토를 합병하게 했다.[69] 이 땅은 시나트루케스 통치 때까지 파르티아로 반환되지 않았다.[69]

제3차 미트라다테스 전쟁 발발 이후, 폰토스의 미트라다테스 6세는 로마에 대항하여 파르티아에게 지원을 요청했지만, 시나트루케스는 도움을 거절했다.[70] 로마 사령관 루쿨루스가 티그라노케르타로 진격하자, 미트라다테스 6세와 티그라네스 2세는 파라테스 3세에게 지원을 요청했지만, 파라테스는 어느 쪽에도 지원을 보내지 않았고, 티그라노케르타 전투 이후 루쿨루스와 유프라테스를 양국 간의 경계로 재확인했다.[71]

티그라네스 2세의 아들 티그라네스 청년은 아버지에게 반란을 일으켰으나 실패하고 파라테스 3세에게 도망쳐 아르탁사타 공격을 설득했다. 이 공격이 실패하자 티그라네스 청년은 로마 사령관 폼페이우스에게 도망쳤다.[72] 티그라네스 2세가 로마에 항복하자 티그라네스 청년은 인질로 로마에 끌려갔다.[72] 파라테스는 폼페이우스에게 티그라네스 청년을 돌려줄 것을 요구했지만 거절당했고, 보복으로 코르두엔을 침략했으나 로마에 의해 격퇴되었다.[73]

파라테스 3세는 그의 아들 파르티아의 오로데스 2세와 파르티아의 미트라다테스 4세에게 암살당했고, 오로데스는 미트라다테스를 로마 속주 시리아로 도망치게 했다.[74] 시리아의 로마 집정관 아울루스 가비니우스는 미트라다테스를 지원하기 위해 진격했지만, 이집트의 프톨레마이오스 12세 아울레테스를 돕기 위해 되돌아가야 했다.[75] 미트라다테스는 로마의 지원 없이 바빌로니아를 정복했지만, 기원전 54년 오로데스의 장군 수레나에게 패배하고 처형되었다.[76]

마르쿠스 리키니우스 크라수스는 기원전 53년 파르티아를 침략했다.[77] 카르해 전투에서 오로데스 2세는 아르메니아를 침략하여 로마의 동맹국 아르타바스데스 2세의 지원을 차단하고, 왕세자 파코루스 1세와 아르타바스데스의 여동생 간의 결혼 동맹을 맺도록 설득했다.[78]

수레나는 기마병으로 이루어진 군대를 이끌고 크라수스와 맞섰다.[79] 수레나의 카타프락토이와 기마궁병은 크라수스의 군대에 비해 약 1대 4의 열세였다.[80] 파르티아군은 "파르티아의 사격" 전술을 사용하여 크라수스의 보병을 궤멸시켰다.[81]

약 20,000명의 로마인이 죽고, 약 10,000명이 포로로 잡혔으며, 크라수스는 강화 회담 중 살해되었다.[82] 카르해 전투는 로마 역사상 최악의 군사적 패배 중 하나였다.[85] 파르티아의 승리는 로마와 대등한 세력으로서의 명성을 굳혔다.[84] 그러나 오로데스는 수레나를 처형했다.[85]

thumb로, 기원전 41년에 마르크 안토니우스 (왼쪽)와 옥타비아누스 (오른쪽)의 초상을 담고 있다.]]

크라수스에 대한 승리에 힘입어 파르티아군은 서아시아의 로마 영토를 점령하려 했다.[86] 왕세자 파코루스 1세는 기원전 51년 시리아를 급습했지만, 가이우스 카시우스 롱기누스에게 격퇴당했고, 오사케스는 매복으로 살해되었다.[87] 파르티아는 율리우스 카이사르에 대한 내전에서 폼페이우스를 지지했으며, 기원전 42년 필리피 전투에서 반카이사르 군을 지원하기 위해 군대를 파견했다.[88]

퀸투스 라비에누스는 기원전 40년에 파코루스 1세와 함께 시리아를 침략했다.[89] 마르크 안토니우스는 파르티아에 대항하는 로마의 방어를 이끌 수 없었다.[90] 시리아가 파코루스의 군대에 점령된 후, 라비에누스는 아나톨리아를 침략했고, 파코루스와 바르자파르네스는 로마 레반트를 침략했다.[89] 그들은 티레를 제외하고 지중해 해안을 따라 모든 정착지를 정복했다.[91] 유대에서는 친로마파 세력이 파르티아군과 유대 동맹 안티고누스 2세 마타티아스에게 패배했고, 안티고누스는 유대의 왕이 되었으며, 헤로데는 마사다로 도망쳤다.[89]

파르티아군은 곧 로마의 반격에 의해 레반트에서 쫓겨났다. 푸블리우스 벤티디우스 바수스는 기원전 39년 킬리키아 관문 전투에서 라비에누스를 격파한 후 처형했다.[92] 시리아의 파르티아군은 아마누스 고개 전투에서 벤티디우스에게 패배했다.[92] 파코루스 1세는 일시적으로 시리아에서 철수했다가 기원전 38년 봄에 돌아와 긴다루스 산 전투에서 벤티디우스와 대결했고, 전투 중 사망했다.[93] 오로데스 2세는 파라테스 4세를 새로운 상속자로 선택했다.[93]

파라테스 4세는 경쟁자를 제거하기 위해 자신의 형제를 죽이거나 추방했다.[94] 그들 중 한 명인 모나에세스는 안토니우스에게 도망쳐 안토니우스의 파르티아 전쟁에서 파르티아 침략을 설득했다.[95] 안토니우스는 기원전 37년에 파르티아의 유대 동맹 안티고누스를 물리치고 헤로데를 속국으로 임명했다.

안토니우스는 아트로파테네 (현대 이란 아제르바이잔)를 침략했지만, 파라테스 4세는 안토니우스의 후위 부대를 매복하여 공성추를 파괴했다. 이후 아르타바스데스 2세는 안토니우스의 군대를 버렸다.[96] 파르티아군은 아르메니아로 도망치는 안토니우스의 군대를 추격하고 괴롭혔다.[97] 안토니우스는 아르타바스데스 2세를 함정에 빠뜨려 기원전 34년에 포로로 잡았고,[98] 클레오파트라 7세에게 처형되었다.[99][100]

안토니우스는 아트로파테네의 아르타바스데스 1세와 동맹을 맺으려 했지만, 기원전 33년에 안토니우스와 그의 군대가 아르메니아에서 철수하면서 이 계획은 폐기되었다.[100] 기원전 30년에 안토니우스와 클레오파트라가 패배하고 자살한 후,[101] 파르티아 동맹 아르탁시아스 2세는 아르메니아의 왕위를 다시 차지했다.

2. 4. 로마와의 평화, 궁정 내분, 중국 장군과의 접촉

기원전 31년 악티움 해전에서 마르쿠스 안토니우스와 클레오파트라 7세가 패배하고 사망한 후, 옥타비아누스는 권력을 공고히 하여 기원전 27년 로마 원로원에 의해 아우구스투스로 명명되어 초대 로마 황제가 되었다.[102] 이 무렵, 파르티아의 티리다테스 2세가 잠시 프라아테스 4세를 몰아냈으나, 스키타이 유목민들의 도움으로 통치를 회복했다.[103] 티리다테스는 로마로 도망쳤고, 프라아테스의 아들 중 한 명을 데리고 갔다. 기원전 20년에 진행된 협상에서 프라아테스는 납치된 아들의 석방을 주선했다. 그 대가로 로마는 기원전 53년 카르하에 전투에서 잃어버린 군단 기와 살아남은 모든 전쟁 포로들을 돌려받았다.[104] 파르티아인들은 이 교환을 왕자를 되찾기 위해 지불할 작은 대가로 여겼다.[105] 아우구스투스는 기의 반환을 파르티아에 대한 정치적 승리로 환영했다. 이러한 선전은 새로운 동전 주조, 기를 보관할 새로운 사원 건설, 프리마 포르타의 아우구스투스 동상의 흉갑 장면과 같은 미술 작품에서도 기념되었다.[106]

아우구스투스는 왕자와 함께 프라아테스 4세에게 이탈리아 노예 소녀를 보냈는데, 그녀는 나중에 파르티아의 여왕 무사가 되었다. 무사는 자신의 아들 프라아타케스가 왕위를 문제없이 물려받도록 프라아테스 4세에게 그의 다른 아들을 인질로 아우구스투스에게 줄 것을 설득했다. 아우구스투스는 이것을 다시 로마에 대한 파르티아의 굴복을 묘사하는 선전으로 사용하여 자신의 ''업적록''에서 위대한 업적으로 기록했다.[107] 프라아테스 5세가 왕위에 오른 후, 무사는 그와 함께 통치했으며, 요세푸스에 따르면 그와 결혼했다. 파르티아 귀족들은 아르사케스 혈통이 아닌 왕의 개념을 못마땅하게 여겨 두 사람을 로마 영토로 추방했다.[108] 프라아테스의 후계자 오로데스 3세는 왕위에 오른 지 불과 2년 만에 사망했고, 보노네스 1세가 뒤를 이었다. 보노네스의 로마에 대한 동정심에 분노한 파르티아 귀족들은 파르티아의 아르타바누스 2세를 지지했고, 그는 결국 보노네스를 격파하고 로마 시리아로 추방했다.[109]

아르타바누스 2세의 통치 기간 동안, 네하르데아 출신의 두 유대인 형제인 아닐라이와 아시나이가[110] 바빌로니아의 파르티아 총독에 대항하여 반란을 일으켰다. 아르타바누스 2세는 다른 곳에서 더 많은 반란을 두려워했기 때문에 두사람에게 그 지역을 다스릴 권한을 받았다.[111] 아닐라이의 파르티아 아내는 그가 이방인과 결혼한 문제로 아닐라이를 공격할까 두려워 아시나이를 독살했다. 이로 인해 아닐라이는 아르타바누스의 사위와 무력 충돌에 휘말렸고, 결국 패배했다.[112] 유대인 정권이 제거되자, 토착 바빌로니아인들은 지역 유대인 공동체를 괴롭히기 시작하여 그들을 셀레우키아로 이주하게 만들었다. 35–36 AD에 그 도시가 파르티아 통치에 반란을 일으키자, 유대인들은 다시 추방되었는데, 이번에는 지역 그리스인과 아람인에 의해서였다. 추방된 유대인들은 크테시폰, 네하르데아, 니시비스로 도망쳤다.[113]

로마 황제 티베리우스는 이베리아의 파라스마네스 1세가 파르티아 동맹 아르메니아 왕 아르사케스를 암살하여 그의 형제 미트리다테스를 아르메니아 왕위에 앉히려는 음모에 연루되었다.[115] 아르타바누스 2세는 아르메니아에 대한 파르티아의 통제를 회복하려다 실패했고, 귀족 반란이 일어나 그를 스키타이로 도망치게 만들었다. 로마는 인질로 잡혀 있던 왕자 파르티아의 티리다테스 3세를 로마의 동맹으로 그 지역을 통치하도록 풀어주었다. 아르타바누스는 죽기 직전에 히르카니아에서 온 군대를 사용하여 티리다테스를 왕위에서 쫓아내는 데 성공했다.[116] 38 AD에 아르타바누스가 사망한 후, 바르다네스 1세와 고타르제스 2세 사이에 긴 내전이 벌어졌다.[117] 바르다네스가 사냥 여행 중에 암살당한 후, 파르티아 귀족들은 49 AD에 로마 황제 클라우디우스에게 인질로 잡혀 있던 왕자 메헤르다테스를 풀어 고타르제스에 대항하도록 호소했다. 이 일은 에데사의 총독과 아디아베네의 이자테스 바르 모노바즈에게 배신당하면서 역효과를 냈다. 그는 포획되어 고타르제스에게 보내졌고, 거기에서 그의 귀가 절단된 후 살아남을 수 있었다.[118]

97 AD에 중국 장군 반초는 서역도호로 로마 제국에 외교 사절 감영을 보냈다. 감영은 로마로 출발하기 전에 헤카톰필로스에서 파코루스 2세의 궁정을 방문했다.[119] 그는 페르시아만까지 서쪽으로 여행했는데, 파르티아 당국은 그에게 아라비아 반도를 돌아가는 고된 해상 여행만이 로마에 도달하는 유일한 방법이라고 설득했다.[120] 이에 실망한 감영은 한나라 궁정으로 돌아와 한나라의 화제에게 파르티아 호스트의 구두 설명을 바탕으로 로마 제국에 대한 상세한 보고서를 제공했다.[121] 윌리엄 왓슨은 파르티아가 반초의 흉노에 대한 동부 중앙 아시아의 한나라의 군사적 승리 이후, 한나라가 로마와 외교 관계를 맺으려는 노력에 실패한 것에 안도했을 것이라고 추측한다.[119] 중국 기록에 따르면, 로마 사절단은 166 AD에 한 환제와 마르쿠스 아우렐리우스의 통치 기간 동안 한나라 수도에 도착했다.[122] 안토니누스 로마 금색 메달이 오크 에오, 베트남에서 발견되었는데, 이 곳은 프톨레마이오스의 ''지리학''에서 ''마그누스 시누스'' (즉, 타이만 및 남중국해)를 따라 있는 "카티가라" 항구 도시의 제안된 위치 중 하나이다.[123]

2. 5. 로마의 적대 행위 지속과 파르티아의 쇠퇴

로마와 파르티아 간의 적대 행위는 파르티아의 오스로에스 1세 (재위: c. 109–128년)가 로마와 상의 없이 아르메니아 왕을 교체하면서 재개되었다.[139] 이에 로마 황제 트라야누스 (재위: 98–117년)는 아르메니아를 로마 속주로 만들고,[140] 루시우스 키에투스가 이끄는 군대는 니시비스를 점령하여 북부 메소포타미아 평원의 주요 경로를 확보했다. 이듬해 트라야누스는 메소포타미아를 침공, 수도 크테시폰과 셀레우키아를 점령하고 카라케네까지 정복했다.[143] 116년, 트라야누스는 페르시아 도시 수사를 점령하고 파르티아의 사나트루케스 2세를 살해한 후 파르타마스파테스를 새로운 파르티아 왕으로 즉위시켰다. 트라야누스는 바빌론 정착촌의 반란으로 인해 117년에 메소포타미아에서 후퇴해야 했고, 철수하는 동안 하트라를 포위하는 데 실패했다.트라야누스의 후계자 하드리아누스 (재위: 117–138년)는 유프라테스강을 로마-파르티아 국경으로 재확인했다. 파르티아의 볼로가세스 4세 (재위: c. 147–191년)는 아르메니아와 시리아를 침략하고 에데사를 탈환하면서 161~166년 로마-파르티아 전쟁을 일으켰다. 로마는 셀레우키아와 크테시폰을 점령하고 불태웠지만, 안토니누스 역병으로 인해 후퇴해야 했다. 이 시점부터 두라-유로포스시는 로마의 수중에 남게 되었다. 로마 황제 셉티미우스 세베루스 (재위: 193–211년)는 197년에 메소포타미아를 침공하여 셀레우키아와 크테시폰을 점령하고 ''파르티쿠스 막시무스'' 칭호를 얻었으나, 하트라 포위에는 실패했다.

파르티아의 볼로가세스 6세 (재위: c. 208–222년) 즉위 직후, 그의 형제 파르티아의 아르타바누스 4세 (사망: 224년)가 반란을 일으켜 제국의 더 많은 부분을 장악했다. 로마 황제 카라칼라 (재위: 211–217년)는 오스로에네와 아르메니아의 왕들을 폐위시켜 로마 속주로 만들고, 아르타바누스의 딸과 결혼한다는 구실로 메소포타미아로 진군했지만 결혼은 허용되지 않았다. 카라칼라는 파르티아와 전쟁을 벌여 아르빌을 정복하고 파르티아 무덤을 약탈했다. 니시비스 전투에서 파르티아가 로마를 격파했지만, 양측 모두 막대한 손실을 입었다.[158] 파르티아는 마크리누스 (재위: 217–218년)와 합의하여 로마가 파르티아에 2억 데나리우스 이상을 지불하고 추가 선물을 제공했다.

내부 분쟁과 로마와의 전쟁으로 약화된 파르티아는 사산 제국에게 멸망했다. 아르다시르 1세는 224년 4월 28일 호르미즈다간 전투에서 아르타바누스 4세를 격파하고 사산 제국을 세웠다. 그러나 볼로가세스 6세가 228년까지 셀레우키아에서 동전을 주조했다는 증거가 있다.

2. 6. 토착 및 외부 사료

파르티아의 역사는 현지 사료가 부족하여, 외부 기록과 다양한 고고학적 유물을 통해 재구성된다. 파르티아 궁정은 기록을 보관했지만, 공식적인 역사 기록은 남기지 않았다. 파르티아 관련 1차 사료는 매우 부족하며, 대부분 그리스어, 파르티아어, 아람어 비문으로 남아있다. 파르티아어는 아케메네스 왕조의 제국 아람 차관서에서 파생된 고유 문자로 기록되었으며, 이후 팔레비 필기체로 발전했다.

파르티아 통치자들의 정확한 연대기를 재구성하는 데 가장 중요한 현지 사료는 각 통치자가 발행한 금속 고대 드라크마 동전이다. 이는 "비문자적 유물에서 문자적 유물로의 전환"을 보여준다. 이외에도 바빌로니아에서 발견된 설형 문자 천문판과 후기 기록, 석조 비문, 양피지, 파피루스 문서, 도자기 토기 조각 등이 현지 문자 사료로 활용된다. 초기 파르티아 수도인 미트라다트케르트/니사에서는 와인 등의 품목 판매 및 저장 정보를 담은 많은 도자기 토기 조각이 발견되었고, 두라-유로포스 등에서는 조세, 군사 계급, 지방 조직 관련 정보를 제공하는 양피지 문서가 발견되었다.

파르티아 역사를 다루는 자료의 대부분은 그리스 역사와 로마 역사 기록이지만, 이들은 경쟁 관계였던 적의 관점에서 작성되었기 때문에 완전히 신뢰하기는 어렵다. 이러한 외부 사료는 주로 주요 군사 및 정치적 사건에 집중하고, 사회적, 문화적 측면은 간과하는 경향이 있다.[176] 로마인들은 파르티아인을 맹렬한 전사로 묘사하면서도 문화적으로 세련된 민족으로 보았는데, 요리책 ''아피키우스''에 나오는 파르티아 요리법은 그들의 파르티아 요리에 대한 존경심을 보여준다.[177] 아르테미타의 아폴로도로스와 아리아누스는 파르티아에 초점을 맞춘 역사를 저술했지만, 현재는 소실되어 다른 역사에서 인용된 발췌문으로만 전해진다.[178] 차락스의 이시도르는 파르티아 영토에 대한 설명을 제공했는데, 이는 아마도 파르티아 정부의 조사에서 얻은 정보일 것이다.[179] 유스티누스, 스트라보, 디오도로스 시켈로스, 플루타르코스, 카시우스 디오, 아피아누스, 요세푸스, 대 플리니우스, 헤로디아누스 등의 역사에도 파르티아 관련 내용이 일부 포함되어 있다.[180]

중국 역사 기록 또한 파르티아 역사 재구성에 활용될 수 있다.[181] 그리스 및 로마 역사와 달리, 초기 중국 역사는 파르티아를 비교적 중립적인 시각으로 묘사한다.[182] 다만, 중국 연대기 작가들이 오래된 작품에서 자료를 복사하는 습관 때문에 사건의 연대기적 순서를 확립하기는 어렵다.[183] 중국인들은 파르티아를 ''Ānxī''(중국어: 安 息, 고대 중국어 발음: '''ansjək''')라고 불렀는데, 이는 파르티아 도시 안티오키아 마르기아나(그리스어: Ἀντιόχεια ἡ ἐν τῇ Μαργιανῇ)의 그리스어 이름에서 유래했거나,[184] 왕조 창시자인 "아르사케스"의 음역일 수 있다.[185] 사마천의 ''사기'', 반표, 반고, 반소의 ''한서'', 범엽의 ''후한서'' 등이 대표적인 관련 사료이다.[186] 이들은 초기 사카의 파르티아 침략으로 이어진 유목민들의 이동, 정치적, 지리적 정보를 제공한다.[181] ''사기''(제123장)는 외교적 교환, 미트리다테스 2세가 한 궁정에 보낸 이국적인 선물, 파르티아의 농작물, 포도주 생산, 떠돌이 상인, 파르티아 영토의 크기와 위치 등을 설명하고,[187] 파르티아인들이 양피지에 가로로 글을 쓰는 방식으로 기록을 보관했다고 언급한다.[188]

3. 정부와 행정

3. 1. 중앙 권력과 반자치 왕

파르티아 제국은 초기 아케메네스 제국에 비해 눈에 띄게 분권화된 정부를 가졌다.[190] 중앙 정부는 마르즈반, 크샤트라프, 디즈파트라는 세 부분으로 구성된 지방 계층 구조를 통해 영토를 관할했는데, 이는 셀레우코스 제국의 사트라피, 에파르키, 히파르키와 유사했다.[191]파르티아 제국 내에는 캅카스 이베리아 왕국, 아르메니아 왕국, 아트로파테네, 고르디에네, 아디아베네, 에데사, 하트라, 메세네, 엘리마이스, 페르시스 등 여러 반자치 왕국이 존재했다.[192] 이들 왕국의 통치자들은 자체 영토를 다스리고, 제국의 왕실 주화와는 다른 고유한 주화를 주조했다.[193] 이는 아케메네스 제국과 유사한 측면이 있었는데, 아케메네스 제국 역시 반독립적인 도시 국가와 사트라피를 두었지만, 이들은 "왕의 지위를 인정하고 공물을 바치며 군사적 지원을 제공"했다.[194] 그러나 파르티아 시대의 사트라프들은 더 작은 영토를 통치했으며, 아케메네스 시대보다 명성과 영향력이 적었을 것으로 추정된다.[195] 셀레우코스 시대에 보편화된 반자치 통치 경향은 파르티아 통치 스타일에도 반영되었다.[196]

서기 21년, 아르타바노스 2세가 수사의 총독과 시민들에게 보낸 그리스어 편지에는 헤타이로이(친구)인 특정 정부 관리, 호위, 재무 담당관 등이 언급되어 있다. 이 문서는 왕이 지방 재판과 고위 관리 임명에 개입하고, 필요에 따라 재정을 변경할 수 있음을 보여준다.[485]

3. 2. 귀족

파르티아 사회에는 세 개의 뚜렷한 귀족 계층이 존재했다.[200] 가장 높은 계층은 제국 바로 아래의 지역 왕들이었고, 두 번째는 제국과 혼인을 통해서만 관계를 맺은 사람들이었으며, 가장 낮은 계층은 지역 씨족장과 소규모 영토의 수장들이었다.[200] 이러한 위계적 귀족의 세습 작위는 사산 왕조의 초대 군주 아르다시르 1세 통치 기간 동안 기록되었는데, 이는 파르티아 시대에 이미 사용되던 작위를 반영했을 가능성이 크다.[199][492]서기 1세기경, 파르티아 귀족은 아르사케스 왕의 계승과 폐위에 막대한 권력과 영향력을 행사했다.[201][487] 일부 귀족은 왕의 궁정 고문이자 신성한 사제 역할을 했다.[202][488] 스트라보는 그의 저서 ''지리학''에서 포세이도니우스의 주장을 인용했는데, 파르티아 의회는 귀족 친족과 마기로 구성되었으며, 이 두 집단에서 "왕이 임명되었다"고 한다.[203][489]

초기 파르티아 문서에서 명시적으로 언급된 위대한 파르티아 귀족 가문은 수렌 가문과 카렌 가문 단 두 가문뿐이다.[204][490] 플루타르코스는 귀족 중 으뜸인 수렌 가문의 구성원들에게 각 아르사케스 제국을 즉위시킬 특권이 주어졌다고 언급했다.[205][491]

가이보프 등에 따르면, 최고 권위자인 여러 왕의 왕, 그리고 종속적 여러 왕국의 왕가를 구성하는 아르사케스 씨족에 이어, 정복자 파르니 씨족의 자손들로 이루어진 "기사"로 칭해지는 사회적 지위의 집단이 있었다.[486] 이 "기사"는 두 개의 범주로 나뉘며, 고위 계층은 파르니 씨족의 유력자의 자손이며, 군사적 귀족을 구성하여 관습법에 의해 국가의 정치와 군사의 권력을 장악했다.[486] 이 귀족들의 권력 기반은 대토지 소유에 있었던 것으로 생각된다.[486] 그들 중에서 가장 유력한 자들은 그 영내에서 거의 왕과 같은 권력을 가지고 있었던 것으로 보인다.[486] 파르니 씨족의 일반 구성원으로 이루어진 또 다른 하층 기사층은 귀족의 전통적 권력의 지배하에 있었다.[486]

3. 3. 군사

파르티아 제국은 상비군을 두지 않았지만, 지역 위기 발생 시 신속하게 병력을 징집할 수 있었다.[206][493] 왕의 측근에는 귀족, 농노 및 용병으로 구성된 영구적인 무장 경비대가 있었지만, 이 왕실 수행원은 소규모였다.[207][494] 변경 요새에도 영구적으로 수비대가 유지되었으며, 파르티아 비문은 이러한 지역 사령관에게 부여된 일부 군사 칭호를 밝혀준다.[207][494] 군사력은 외교적 제스처에도 사용될 수 있었다. 예를 들어, 기원전 2세기 후반에 중국 사신이 파르티아를 방문했을 때, ''사기''는 20,000명의 기병이 사절단을 호위하기 위해 동쪽 국경으로 파견되었다고 주장했지만, 이 숫자는 과장되었을 수 있다.[208]

파르티아 군대의 주요 공격력은 카타프락토이였는데, 갑옷으로 무장한 기병과 기마병이었다.[209][486] 카타프락토이는 적진으로 돌격하기 위한 창을 갖추었지만, 기마궁수에게만 허용된 활과 화살은 갖추지 않았다.[210][495] 장비와 갑옷 비용 때문에 카타프락토이는 귀족 계급에서 징집되었으며, 이들은 봉사의 대가로 아르사케스 왕조로부터 지역 차원의 자율성을 요구했다.[211] 경기병은 평민 계급에서 징집되어 기마궁수 역할을 했다. 그들은 전투에 간단한 튜닉과 바지를 입었다.[209][486][496] 그들은 복합궁을 사용했으며, 말을 타면서 등을 돌려 적을 향해 쏠 수 있었다. 이 기술은 파르티아의 사격으로 알려졌으며, 매우 효과적인 전술이었다.[212][497] 전술적, 전략적 이유로 파르티아 군대의 대부분은 기병이었던 것으로 보인다. 경기병은 전투에 칼을 가지고 다녔을 것으로 생각되며, 카타프락토이도 짧은 검이나 칼을 갖추었을 가능성이 있다. 파르티아인들은 또한 무력 충돌에서 낙타를 사용했다. 파르티아의 중기병과 경기병은 카르헤 전투에서 결정적인 요인이 되었으며, 파르티아군은 크라수스 휘하의 훨씬 더 큰 로마군을 격파했다. 징병된 평민과 용병으로 구성된 경보병 부대는 기병 돌격 후 적군을 분산시키는 데 사용되었다.[213][498]

파르티아 군대의 규모는 알려져 있지 않으며, 제국의 전체 인구 규모도 알려져 있지 않다. 그러나 전 파르티아 도시 중심지에서 이루어진 고고학적 발굴은 대규모 인구를 유지할 수 있었던 정착지를 드러내며, 이는 인력의 큰 자원이 되었을 것이다.[215][499] 바빌로니아와 같은 지역의 인구 밀집 지역은 로마인들에게 매력적이었을 것이며, 그들의 군대는 토지에서 생활할 수 있었다.[215]

3. 4. 통화

일반적으로 은으로 만들어진[216] 그리스 드라크마 주화, 테트라드라크마를 포함하여, 파르티아 제국 전역에서 사용된 표준 통화였다.[217] 아르사케스 왕조는 헤카톰필로스, 셀레우키아, 엑바타나 도시에 조폐창을 운영했다.[218] 그들은 미트리다테르트/니사에도 조폐창을 운영했을 가능성이 높다.[24] 제국이 시작된 이후 멸망할 때까지, 파르티아 시대에 생산된 드라크마는 무게가 3.5g 미만이거나 4.2g 이상인 경우는 거의 없었다.[219] 미트리다테스 1세가 메소포타미아를 정복한 후 등장한 첫 번째 파르티아 테트라드라크마는 원칙적으로 약 16g의 무게였으며 약간의 변동이 있었고, 셀레우키아에서만 주조되었다.[220]4. 사회와 문화

4. 1. 헬레니즘과 이란 부흥

셀레우코스 왕조의 그리스 문화가 헬레니즘 시대 동안 근동 사람들에게 널리 받아들여졌지만, 파르티아 시대에는 종교, 예술, 심지어 의상 유행에서 이란 문화 부흥이 일어났다.[221] 아르사케스 왕조 통치자들은 헬레니즘과 페르시아 문화적 뿌리를 모두 의식하여 자신을 페르시아 제왕처럼 묘사하고 또한 "친헬레네스"(그리스인의 친구)라고 주장했다.[222] "친헬레네"라는 단어는 아르타바누스 2세의 통치 시대까지 파르티아 동전에 새겨졌으며,[223] 이 문구의 중단은 파르티아에서 이란 문화의 부흥을 의미했다.[224]

볼로가세스 1세는 파르티아 문자와 언어를 자신의 주조 동전에 처음으로 사용한 아르사케스 왕조 통치자였는데, 이때 그리스어는 거의 읽을 수 없게 되었다.[225] 그러나 파르티아 동전에 그리스어 알파벳 전설은 제국이 붕괴될 때까지 남아 있었다.[226] 그리스 문화의 영향이 파르티아 제국에서 완전히 사라진 것은 아니었는데, 일례로 아르사케스 왕조가 그리스 연극을 즐겼다는 증거가 있다. 크라수스의 머리가 오로데스 2세에게 가져와졌을 때, 그는 아르메니아 왕 아르타바스데스 2세와 함께 극작가 에우리피데스의 ''바쿠스 여신도들'' 공연을 보고 있었다. 연극 제작자는 크라수스의 실제 잘린 머리를 무대 소품 펜테우스의 머리 대신 사용하기로 결정했다.[227]

아르사케스 1세는 자신의 동전에 아케메네스 왕조의 총독과 유사한 의상을 입고 묘사되어 있다. A. 샤흐바지에 따르면, 아르사케스는 "자신의 민족주의적이고 왕실의 열망을 강조하기 위해 의도적으로 셀레우코스 동전에서 벗어나며, 그는 스스로를 카르니/카르니(그리스어: Autocrator), 즉 키루스 2세와 같은 아케메네스 왕조의 최고 사령관이 이미 사용한 칭호로 부른다."[230] 아케메네스 왕조의 전통에 따라 아르사케스 왕조 통치자들의 암벽 부조 이미지가 베히스툰 산에 조각되었으며, 이곳에서 페르시아의 다리우스 1세가 왕실 비문을 만들었다.[228] 또한 아르사케스 왕조는 페르시아의 아르타크세르크세스 2세(''재위''. 기원전 404–358년)로부터 가계를 주장하여 전 아케메네스 영토를 통치하는 정당성을 강화했다. 즉, 고대 이란의 "영광스러운 왕들의 정당한 후계자"로서.[229] 아르타바누스 2세는 아들 중 한 명의 이름을 다리우스라고 지었고 키루스의 유산을 주장했다.[230] 아르사케스 왕조의 왕들은 V.G. 루코닌에 따르면 전형적인 조로아스터교 이름을 스스로 선택했으며, 일부는 아베스타의 "영웅적 배경"에서 선택했다.[231] 파르티아인들은 또한 셀레우코스 왕조의 마케도니아 달력을 대체하면서 아케메네스 이란 달력의 이름을 사용하여 바빌론 달력의 사용을 채택했다.[232]

4. 2. 종교

파르티아 제국은 문화적, 정치적으로 이질적인 요소가 많아 다양한 종교 체계와 신념을 가지고 있었다. 가장 널리 퍼진 것은 그리스와 이란 숭배였으며,[233] 소수의 유대인[234]과 초기 기독교인[235]을 제외한 대부분의 파르티아인들은 다신교를 믿었다.[236] 그리스와 이란의 신들은 종종 하나로 혼합되었는데, 예를 들어 제우스는 아후라 마즈다와, 하데스는 앙그라 마이뉴와, 아프로디테와 헤라는 아나히타와, 아폴론은 미트라와, 헤르메스는 샤마쉬와 동일시되었다.[237] 주요 신들과 여신 외에도 각 민족 집단과 도시에는 자체 지정된 신들이 있었다.[236] 셀레우코스 통치자들과 마찬가지로,[238] 파르티아 예술은 아르사케스 왕들이 자신을 신으로 여겼음을 보여주며, 이러한 통치자 숭배는 널리 퍼져 있었다.[239]

조로아스터교는 이란 세계의 중요한 종교였지만, 아르사케스 왕조가 조로아스터교를 얼마나 후원했는지에 대해서는 현대 학계에서 논쟁이 있다.[240] 조로아스터의 추종자들은 파르티아 시대 이란 숭배의 일부에서 행해진 피비린내 나는 희생을 용납할 수 없었을 것이다.[233] 그러나 볼로가세스 1세가 조로아스터교 마기 사제들의 궁정 출입을 장려하고, 나중에 아베스타를 형성하게 될 조로아스터교 성전의 편찬을 후원했다는 증거가 있다.[241] 조로아스터교 전승에 따르면, 아르사케스 왕조의 왕이 조로아스터교에서 중요한 역할을 했다고 전해진다. 《아베스타》의 주석 《바흐만 야슈트의 잔드》에서는 아슈칸 왕조(아르사케스 왕조)가 이교를 일소하고, 알렉산드로스에 의해 파괴된 아베스타와 잔드를 기록하게 했다고 전해진다.[520] 하지만, 리처드 펄츠는 사산 왕조의 "조로아스터교적" 전통을 파르티아 시대에 투영하는 것에 신중해야 한다고 말한다.[521] 아오키 켄은 파르티아인들 사이에서 미트라 신앙이 성행했을 것으로 추정한다.[522] 훗날 사산 왕조는 조로아스터교를 제국의 공식 국교로 채택하게 된다.[242]

마니 (216–276년)가 창시한 마니교는 만다교 신념, 이란의 우주론, 기독교의 흔적 등을 포함하여 후기 아르사케스 시대의 혼합된 종교 교리의 전형적인 반영으로 간주될 수 있다.[243]

쿠샨 제국으로부터 이란 본토로 불교가 확산되었다는 고고학적 증거는 거의 없지만,[244] 중국 기록에 따르면 파르티아 귀족이자 불교 승려인 안식고 (서기 2세기 활동)는 불교 선교사로서 뤄양으로 가서 여러 불교 경전을 중국어로 번역했다.[245] 1960년대 이후 투르크메니스탄에서 진행된 소비에트 연방의 고고학 조사에 의해 중앙아시아에서 불교가 번성했던 흔적이 발견되었다.[524][525] 메르브 유적에서는 스투파를 동반한 불교 사찰 유구가 남아있으며,[526] 산스크리트어 경전과 동전이 발견되었다.[527]

4. 3. 예술과 건축

파르티아 미술은 파르티아 고유, 이란 고원, 파르티아 메소포타미아의 세 가지 지리-역사적 단계로 나뉜다.[246] 초기 파르티아 미술은 미트리다트케르트/니사에서 발견되었으며, 아케메네스 왕조와 셀레우코스 왕조의 전통에 따라 그리스 미술과 이란 미술의 요소를 결합했다.[246] 두 번째 단계에서는 아케메네스 왕조 미술에서 영감을 얻었으며, 베히스툰 산의 미트리다테스 2세 즉위 부조가 대표적이다.[258] 세 번째 단계는 파르티아가 메소포타미아를 정복한 이후 점진적으로 나타났다.[258]일반적인 모티프는 왕실 사냥 장면과 아르사케스 왕의 즉위식을 포함하며,[247] 지역 통치자들의 묘사로까지 확장되었다.[246] 암석 부조, 프레스코 벽화, 낙서 등이 일반적인 예술 매체였으며,[246] 기하학적이고 양식화된 식물 패턴은 회반죽과 플라스터 벽에도 사용되었다.[258] 두 명의 기사가 창으로 전투를 벌이는 사산조 시대의 모티프는 베히스툰 산의 파르티아 부조에서 처음 등장했다.[248]

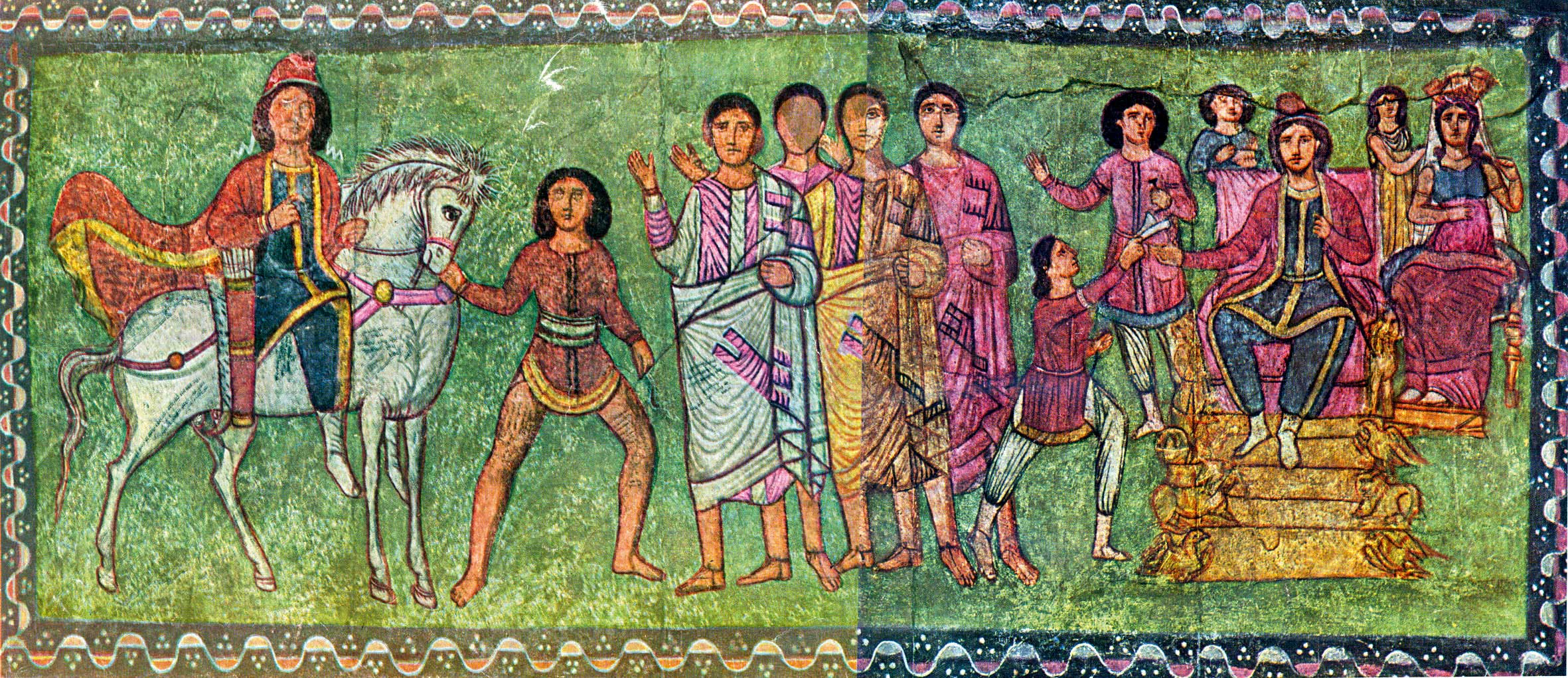

초상화에서 파르티아인들은 정면성을 강조했는데, 이는 그림, 조각, 동전의 부조에서 인물이 옆모습이 아닌 관찰자를 직접 마주보게 하는 방식이다.[249] 다니엘 슐럼베르거는 파르티아 정면성이 고대 근동 및 그리스 정면성과 다르며, 모든 인물을 정면으로 묘사하여 측면 보기와 중간 자세를 사실상 금지하는 수준이었다고 설명한다.[250] 이러한 정면성 묘사는 이미 파르티아 이전부터 있던 오래된 미술 기법으로 여겨졌다. 옛날에는 기원전 1천년기 초두의 시아르크 유적에서 발견된 채색 토기에 그 유례가 보인다.[542] 이러한 정면 묘사는 아케메네스 왕조 시대의 공적인 미술에서는 환영받지 못했지만, 그레코-이란 조각에서는 지속적으로 사용되었다.[542]

파르티아 미술은 사산 제국의 문화적, 정치적 변화로 인해 사라졌지만,[253] 서기 165년 로마가 두라-유로포스를 점령한 후에도 파르티아 정면성은 두라-유로포스 시나고그의 서기 3세기 초 벽화, 팔미라 신들에게 바쳐진 신전, 미트라교 등에서 계속 번성했다.[254]

파르티아 건축은 아케메네스 왕조와 그리스 건축의 요소를 차용했지만, 독자적인 발전을 이루었다.[549] 이 스타일은 미트리다트케르트/니사에서 처음 나타났으며,[255] 니사의 둥근 홀은 헬레니즘 궁전과 유사하지만 정사각형 공간 내부에 원을 형성하고 아치형 천장을 이루는 점에서 다르다.[255] 니사의 미술품, 즉 대리석 조각상과 상아 리톤 용기에 새겨진 장면은 그리스 미술의 영향을 받았다.[256]

파르티아 건축의 특징은 아치 또는 아치형 천장으로 지지되고 한쪽이 열린 관람 홀인 ''이완''이었다.[257] 아치형 천장의 사용은 헬레니즘 시대의 기둥 사용을 대체했다.[258] 파르티아인들이 처음으로 기념비적인 규모의 ''이완''을 건설했으며,[257] 가장 초기의 파르티아 ''이완''은 서기 1세기 초 셀레우키아에서 발견된다.[258] 하트라의 고대 신전에서 기념비적인 ''이완''이 발견되며, 가장 큰 파르티아 ''이완''은 15m 길이다.[259][260]

4. 4. 의복

파르티아 복식은 엘리마이스 샤미에서 발견된 파르티아 귀족의 청동 조각상에 잘 나타나 있다. 이 조각상에는 V자형 재킷, 튜닉, 헐렁하고 주름진 바지, 짧은 머리 위에 쓴 디아뎀 또는 밴드 등이 표현되어 있다.[261] 이러한 복장은 기원전 1세기 중반부터 파르티아 주화의 부조 이미지에서 흔히 볼 수 있다.[224]

이라크 북서부 하트라에서 발견된 조각상들은 전형적인 파르티아 셔츠(''qamis'')를 바지와 함께 착용하고, 훌륭한 재료로 만들어진 의복을 보여준다.[262] 하트라 귀족 엘리트는 중앙 아르사케스 궁정 귀족들의 복식(짧은 머리, 머리 장식, 허리띠 있는 튜닉)을 채택했다.[259] 파르티아 바지 정장은 아르사케스 왕들이 착용했으며, 주화 뒷면 이미지에도 나타난다.[263] 이는 팔미라에서도 채택되었다.[264]

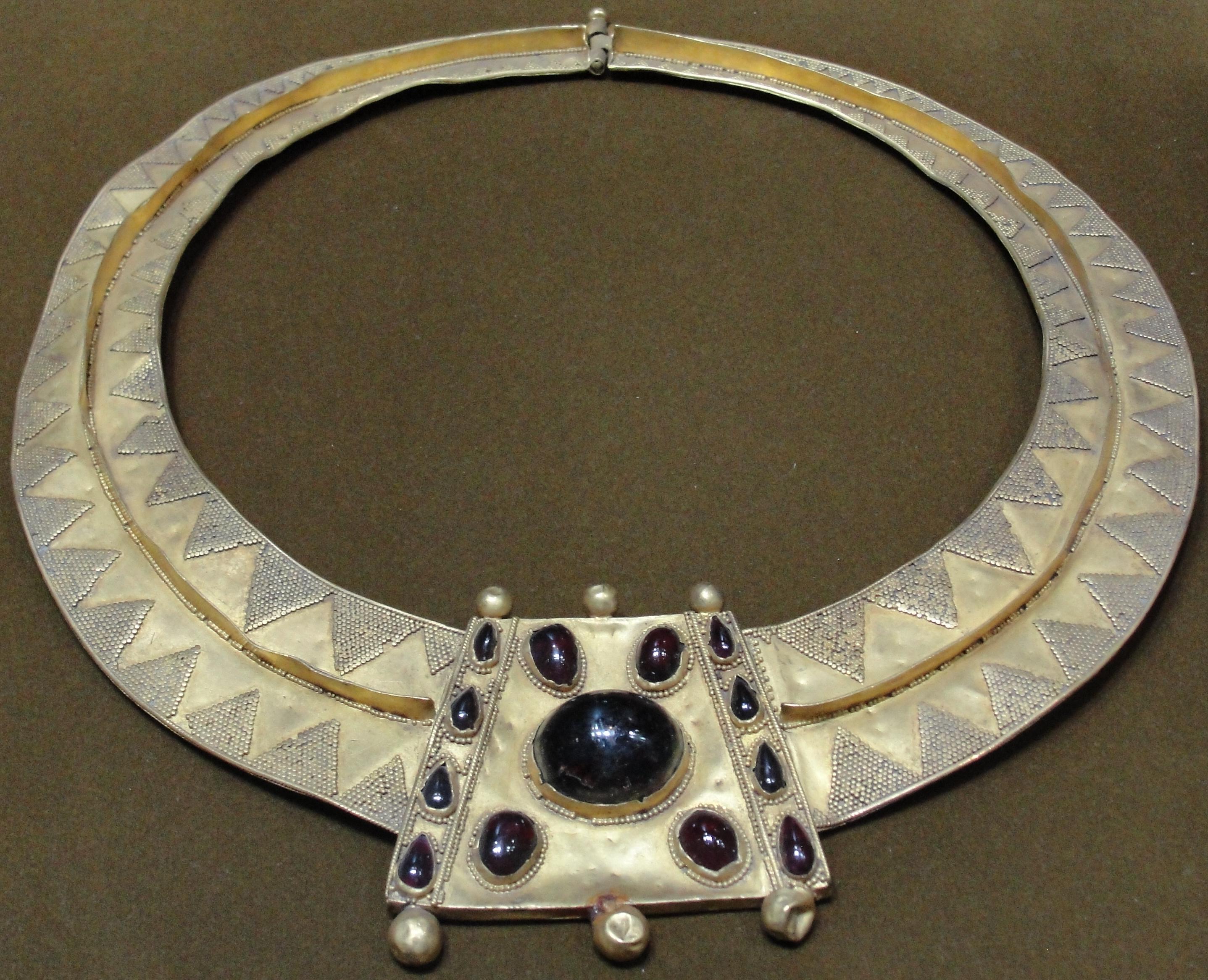

파르티아 조각상에는 부유한 여성들이 긴 소매 로브, 목걸이, 귀걸이, 팔찌, 보석 장식 머리 장식을 착용한 모습이 묘사되어 있다.[265] 주름진 드레스는 한쪽 어깨에 브로치로 고정되었고,[259] 머리 장식에는 베일도 있었다.[259]

파르티아 주화에 나타난 왕들의 머리 장식은 시간이 지남에 따라 변화했다. 초기 주화에는 바실릭(kyrbasia)이라는 부드러운 모자를 쓴 모습이 나타난다.[266] 이는 아케메네스 시대 사트라프 머리 장식과 베히스툰, 페르세폴리스 부조에 묘사된 뾰족 모자에서 유래했을 수 있다.[267] 미트리다테스 1세는 초기에는 부드러운 모자를 썼지만, 통치 후반기에는 왕실 헬레니즘 디아뎀을 착용했다.[268] 미트리다테스 2세는 진주와 보석으로 수 놓은 파르티아 티아라를 착용한 최초의 인물이며, 이는 후기 파르티아 시대와 사산 왕조 군주들이 흔히 착용하는 머리 장식이었다.[269]

4. 5. 언어

파르티아인들은 문화적, 종교적으로 관대했지만, 그리스어를 공용어로 채택했고, 아람어는 제국 내에서 ''공용어''로 남아있었다.[3] 토착 언어인 파르티아어, 중세 페르시아어, 아카드어도 사용되었다.파르티아 지방을 정복하고 아르사케스 왕조를 세운 파르니 씨족은 원래 동이란계 언어를 사용했을 것으로 추정된다. 당시 파르티아 지방에서는 메디아어의 흐름을 잇는 서북 이란어를 사용했는데, 이 언어가 파르티아어라고 불리며, 아람 문자로 기록되었다.[574][575] 파르니 씨족은 이 파르티아어를 왕궁의 공용어로 채택했다.[576]

이란에서는 파르티아어와 사산 왕조 시대의 중세 페르시아어를 통칭하여 파흘라비어라고 불렀으며, 특히 구별할 필요가 있을 때는 아르사케스 파흘라비어 (pahlavīye aškānī)와 사산 파흘라비어 (pahlavīye sāsānī)라고 불렀다.[575] 또한 파르티아어를 파흘라바니크 (pahlavānīk), 중세 페르시아어를 파르시크 (pālsīk)라고도 불렀다.[575]

현존하는 파르티아어 사료는 매우 제한적이다. 사산 왕조 시대에 나크셰 로스탐에 만들어진 비문군이 중요한데, 파르티아어와 중세 페르시아어, 또는 그리스어, 총 세 언어로 기록되어 있다.[575] 미트라다테스케르타 유적(투르크메니스탄 니사)에서는 다수의 오스트라콘 (도편) 문서가 발견되어 파르티아어에 대한 정보를 얻을 수 있다.[575] 남부 쿠르디스탄과 두라 유로포스에서는 양피지 문서가, 투르판에서는 소그드 문자로 기록된 파르티아어 마니교 문서가 발견되었다.[575][578]

파르티아어는 서북 이란어인 반면, 중세 페르시아어는 고대 페르시아어의 흐름을 잇는 서남 이란어이며, 계통을 달리한다.[579] 그러나 중세 페르시아어는 발전 과정에서 파르티아어로부터 많은 영향을 받아 다수의 어휘를 받아들였다.[579] 두 언어는 매우 유사하며, 근세 페르시아어에도 많은 파르티아어 요소가 포함되어 있어, 처음에는 두 언어가 별개의 언어라는 것이 제대로 인식되지 않았을 정도이다.[580] 파르티아어는 나르세 1세 (재위: 293년-302년)까지 왕의 비문에 사용되었으나,[579][582] 중세 페르시아어의 중요성이 커짐에 따라 사용되지 않게 되어 사어가 되었다.[579]

아프리카아시아어족의 하나인 아람어는 아케메네스 제국(기원전 550년경 - 기원전 330년) 시대 이래 이란 세계 전역에서 공용어로 사용되었으며,[581] 파르티아 시대에도 널리 보급되어 사용되었다.[581] 파르티아 시대 아람어의 주요 사료는 투르크메니스탄의 니사(미트라다테스 케르타) 유적에서 발견된 술병의 내용물을 기록한 2,500점 가량의 오스트라콘 문서, 아르메니아에서 출토된 기원전 180년경의 경계 비문, 그루지야에서 발견된 기원전 2세기 후반의 그리스어와의 이중 언어 병기 비문 등이다.[582]

파르티아어는 아람 문자로 표기되었지만, 단순히 알파벳으로서 도입되었을 뿐만 아니라, 아람어를 그대로 표기하고 파르티아어로 "훈독"하는 표기법(우즈와리슌)이 사용되었다.[581][582] 예를 들어 "달"을 표기할 때, 아람어식으로 '''YRH'''(yarhā)로 표기하고, 파르티아어로는 '''māh'''로 훈독하는 것이다.[581]

파르티아 시대에는 텍스트 전체를 아람어 또는 파르티아어로 읽을 수 있을 정도로 아람어의 형태가 유지되었으나, 사산 왕조 시기에 들어서면서 특정 아람어 단어를 규칙에 따라 훈독하는 방식으로 관습적으로 혼용되었고, 아람어 본래의 문법적 형태는 고려되지 않게 되었다.[581]

파르티아 제국의 지배하에 들어간 지역에서는 그리스어, 바빌로니아어, 소그드어 등도 파르티아어와 함께 사용되었다.[576] 그리스어는 왕이 발행하는 화폐에 새겨졌으며, 박트리아와의 교역에 사용되었다.[583] 바빌로니아어(아카드어)는 구어로는 사어가 되어가고 있었지만,[584] 바빌론에서 작성되는 천문 일지는 전통에 따라 바빌로니아어로 기록이 계속되었다.[585]

{{인용 구절

| 인용문 = 책을 나보다 먼저 사람들이 만들었고, 글을 쓰는 서기들도 문서와 증서를 나에게 쓴다.

| 출처 = - 『아수르의 나무』에서, 염소와 종려나무의 말다툼. 이토 요시노리 역[586]

| 정렬 = 오른쪽

| 너비 = 23em

}}

파르티아인들이 양피지에 문자를 적었다는 기록은 『사기』 「대완열전」에 기록되어 있다.[586] 『사기』는 파르티아인들이 기록을 할 때 "잘린 가죽에 수평으로 쓴다"라고 언급하고 있으며, 이는 양피지 문서의 발견으로 뒷받침된다.[586] 파르티아어 "문서"를 의미하는 ''daftar''라는 단어는 그리스어 "가죽"을 의미하는 ''diphtherā''에서 차용된 것이다.[586]

파르티아 시대 동안, 궁정의 음유 시인(고산, ''gōsān'')은 음악과 함께 구전 문학을 읊었다. 하지만, 이러한 시의 형태로 만들어진 이야기는 이후 사산 왕조 시대까지 기록되지 않았다.[587] 로맨틱한 이야기 『비스와 라민』과 의 서사시 시리즈는 파르티아 시대 구전 문학의 일부이며, 훨씬 후대에 정리되었다.[589] 파르티아어 문학은 문서 형태를 갖추지 못했지만, 아르사케스 왕조가 그리스 문학의 가치를 인정하고 중요하게 여겼다는 증거가 있다.[590]

4. 6. 문학과 음악

파르티아 시대에 궁정 음유시인(고산, ''gōsān'')은 음악에 맞춰 시적인 구술 문학을 낭송했던 것으로 알려져 있다.[270] 그러나 그들의 이야기는 운문 형태로 구성되었으며, 후대의 사산 왕조 시대까지 기록되지 않았다.[270] 현존하는 파르티아어 문학은 원본 형태로 남아있는 것이 없으며, 모든 텍스트는 그 이후 수 세기에 걸쳐 기록되었다.[271] 낭만적인 이야기인 ''비스와 라민''과 카야니안 왕조의 서사시는 파르티아 시대의 구술 문학의 일부였던 것으로 여겨지지만, 훨씬 후에 편집되었다.[272] 파르티아어 문학은 기록 형태로 남겨지지 않았지만, 아르사케스 왕조가 기록된 고대 그리스 문학을 인정하고 존경했다는 증거가 있다.[273]

파르티아인들이 양피지에 문자를 적었다는 기록은 『사기(史記)』 「대완열전(大宛列傳)」에 기록되어 있다.[586] 『사기(史記)』는 파르티아인들이 기록을 할 때 "잘린 가죽에 수평으로 쓴다" 즉, 양피지를 사용하고 있다고 언급하고 있으며, 이 기록은 앞서 언급한 양피지 문서의 발견으로 뒷받침된다.[586] 파르티아에서 양피지 사용에 대해서는 『아수르의 나무(Draxt Asūrīg)』라고 불리는 파르티아어 문학 작품에서도 엿볼 수 있다.[586] 이 작품 속에서 염소와 아수르의 나무(종려나무)가 서로 누가 사람에게 더 유용한지를 놓고 다투는데, 그 속에서 염소는 자신의 가죽이 종이로 사용된다는 것을 자랑한다.[586] 파르티아어로 "문서"를 의미하는 ''daftar''라는 단어는 그리스어로 "가죽"을 의미하는 ''diphtherā''에서 차용된 것이다.[586]

{{인용 구절

| 인용문 = 책을 나보다 먼저 사람들이 만들었고, 글을 쓰는 서기들도 문서와 증서를 나에게 쓴다.

| 출처 = - 『아수르의 나무』에서, 염소와 종려나무의 말다툼. 이토 요시노리 역[586]

| 정렬 = 오른쪽

| 너비 = 23em

}}

4. 7. 파르티아 제국의 여성

파르티아 제국 시대 여성의 지위에 관한 기록은 드물며, 주로 왕족 여성에 대한 단편적인 정보만이 남아있다. 이들의 지위는 아케메네스 제국 및 사산 제국 시대 여성의 지위와 유사성을 보인다.[274]파르티아 왕들은 일부다처제를 시행했으며, "여왕" 칭호를 가진 여러 부인과 첩을 두었다.[274] 왕들은 종종 누이와 결혼했으나, 친누이인지 이복누이인지는 불분명하다.[274] 로마 자료에 따르면, 파르티아 왕들은 하렘을 두었으며, 왕족 여성은 왕실 연회에 참여할 수 없었다고 한다.[275] 그러나 여성들이 연회에서 음악과 춤을 연주했다는 고고학적 증거도 있다.[276]

파르티아 왕족 여성들은 아케메네스 제국과 셀레우코스 제국, 그리고 사산 제국의 왕족 여성들처럼 자신의 재산, 토지, 제조업을 소유하고 관리했을 것으로 추정된다. 왕족 및 귀족 여성들은 수행원과 함께 남편을 따라 전투에 참여하기도 했다.[274] 116년 크테시폰 점령 당시 오스로에스 왕의 딸이 트라야누스 황제에게 포로로 잡혔던 사례가 있다.[274]

왕족 여성은 왕실 표현에 덜 포함되었다.[274] 예술 작품에서 여성들은 벨트로 묶인 소매가 긴 주름 드레스를 입고 티아라나 베일을 등에 드리운 모습으로 묘사된다.[274] 파르티아 여성의 이름과 칭호는 공식 문서에 나타났지만, 예술 작품에는 거의 묘사되지 않았다. 파르티아 동전에 묘사된 왕족 여성은 무사와 안자제뿐이다.[274] 파르티아 제국을 통치한 여성은 두 명으로 알려져 있는데, 무사는 여왕으로, 린누는 프라아테스 2세의 섭정으로 통치했다.[277][278]

참조

[1]

서적

[2]

서적

A Brief History of Iraq

https://archive.org/[...]

Infobase Publishing

[3]

서적

[4]

서적

Humanism, Culture, and Language in the Near East: Studies in Honor of Georg Krotkoff

Eisenbrauns

[5]

간행물

East-West Orientation of Historical Empires

http://jwsr.pitt.edu[...]

2016-09-16

[6]

간행물

Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D.

1979

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

[14]

서적

[15]

서적

[16]

서적

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

[31]

서적

[32]

서적

[33]

서적

[34]

서적

[35]

서적

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

[36]

harvnb

[37]

harvnb

[37]

harvnb

[38]

harvnb

[38]

harvnb

[39]

harvnb

[40]

harvnb

[40]

harvnb

[40]

harvnb

[41]

harvnb

[41]

harvnb

[41]

harvnb

[42]

harvnb

[42]

harvnb

[42]

harvnb

[43]

harvnb

[44]

harvnb

[44]

harvnb

[44]

harvnb

[44]

harvnb

[45]

harvnb

[46]

harvnb

[46]

harvnb

[46]

harvnb

[47]

harvnb

[48]

harvnb

[48]

harvnb

[49]

harvnb

[49]

harvnb

[49]

harvnb

[49]

harvnb

[50]

harvnb

[51]

harvnb

[51]

harvnb

[52]

harvnb

[53]

harvnb

[53]

harvnb

[53]

harvnb

[54]

harvnb

[55]

harvnb

[55]

harvnb

[56]

harvnb

[57]

harvnb

[58]

harvnb

[58]

harvnb

[58]

harvnb

[59]

harvnb

[59]

harvnb

[60]

harvnb

[61]

harvnb

[62]

harvnb

[63]

harvnb

[63]

harvnb

[64]

harvnb

[65]

harvnb

[66]

harvnb

[66]

harvnb

[66]

harvnb

[67]

harvnb

[68]

harvnb

[68]

harvnb

[68]

harvnb

[69]

harvnb

[70]

harvnb

[71]

harvnb

[72]

harvnb

[73]

harvnb

[74]

harvnb

[75]

harvnb

[76]

harvnb

[77]

harvnb

[78]

harvnb

[79]

harvnb

[80]

harvnb

[81]

harvnb

[82]

harvnb

[83]

harvnb

[84]

harvnb

[85]

harvnb

[86]

harvnb

[87]

harvnb

[88]

harvnb

[89]

harvnb

[90]

harvnb

[91]

harvnb

[92]

harvnb

[93]

harvnb

[94]

harvnb

[95]

harvnb

[96]

harvnb

[97]

harvnb

[98]

harvnb

[99]

harvnb

[100]

harvnb

[101]

harvnb

[102]

harvnb

[103]

harvnb

[104]

harvnb

[105]

harvnb

[106]

서적

[107]

서적

[108]

서적

[109]

서적

[110]

서적

[111]

서적

[112]

서적

[113]

서적

[114]

서적

[115]

서적

[116]

서적

[117]

서적

[118]

서적

[119]

서적

[120]

서적

[121]

서적

[122]

서적

[123]

서적

[124]

웹사이트

Louvre Museum Sb 7302

https://www.louvre.f[...]

[125]

서적

[126]

서적

[127]

서적

[128]

서적

[129]

서적

[130]

서적

[131]

서적

[132]

서적

[133]

서적

[134]

서적

[135]

서적

[136]

서적

[137]

서적

[138]

서적

[139]

서적

[140]

서적

[143]

서적

Atlas of Military History

Parragon

[158]

문서

Herodian, IV.15.5

[163]

서적

The Jews of Arab Lands

Jewish Publication Society

[164]

간행물

Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21–26 August 2006, Volumes 1–3

Ashgate Pub Co

2006-09-30

[176]

서적

[177]

서적

[178]

서적

[179]

서적

[180]

서적

[181]

서적

[182]

서적

[183]

서적

[184]

서적

[185]

서적

[186]

서적

[187]

서적

[188]

서적

[189]

서적

Indo-Parthians and the Rise of Sasanians

Tahouri Publishers, Tehran

2022

[190]

서적

[191]

서적

[192]

서적

[193]

서적

[194]

서적

[195]

서적

[196]

서적

[197]

서적

[198]

서적

[199]

서적

[200]

서적

[201]

서적

[202]

서적

[203]

웹사이트

Strabo, Geography, Book 11, chapter 9, section 3

https://www.perseus.[...]

2017-09-11

[204]

서적

[205]

서적

[206]

서적

[207]

서적

[208]

서적

[209]

서적

[210]

서적

[211]

문헌

[212]

문헌

[213]

문헌

[214]

서적

The Parthian and Early Sasanian Empires

https://www.academia[...]

Oxford University Press

[215]

문헌

[216]

문헌

[217]

문헌

[218]

문헌

[219]

문헌

[220]

문헌

[221]

문헌

[222]

문헌

[223]

문헌

[224]

문헌

[225]

문헌

[226]

문헌

[227]

문헌

[228]

문헌

[229]

문헌

[230]

문헌

[231]

문헌

[232]

문헌

[233]

문헌

[234]

문헌

[235]

문헌

[236]

문헌

[237]

문헌

[238]

문헌

[239]

문헌

[240]

문헌

[241]

문헌

[242]

문헌

[243]

문헌

[244]

문헌

[245]

문헌

[246]

서적

[247]

서적

[248]

서적

[249]

서적

[250]

서적

[251]

서적

[252]

서적

[253]

서적

[254]

서적

[255]

서적

[256]

서적

[257]

서적

[258]

서적

[259]

서적

[260]

서적

[261]

서적

[262]

서적

[263]

서적

[264]

서적

[265]

서적

[266]

서적

[267]

서적

[268]

서적

[269]

서적

[270]

서적

[271]

서적

[272]

서적

[273]

서적

[274]

웹사이트

"WOMEN i. In Pre-Islamic Persia"

https://iranicaonlin[...]

2021-01-26

[275]

서적

L’image des Parthes dans le monde gréco-romain.

Stuttgart

[276]

간행물

"Women, Dance and the Hunt: Splendour and Pleasures of Court Life in Arsacid and Early Sasanian Art."

Oxford

[277]

서적

A Political History of Parthia

Chicago

[278]

간행물

"Recht im hellenistischen Babylon,"

London

[279]

웹사이트

IRAN vi. IRANIAN LANGUAGES AND SCRIPTS (2) Doc – Encyclopaedia Iranica

http://www.iranicaon[...]

Encyclopedia Iranica

2017-02-08

[280]

서적

[281]

서적

Humanism, Culture, and Language in the Near East: Studies in Honor of Georg Krotkoff

Eisenbrauns

[282]

문서

小川, 山本 1997

[283]

문서

概ね、大ホラーサーン西部にあたる。

[284]

문서

Brosius

[285]

문서

足利 1977

[286]

문서

Katouzian

[287]

문서

Bivar

[288]

문서

前田 1992

[289]

문서

ユスティヌス

トログス

[290]

문서

足利 1977

[291]

문서

Bivar

[292]

문서

Curtis

[293]

문서

Katouzian

[294]

문서

Garthwaite

[295]

문서

Brosius

[296]

문서

アルサケス2世は史料によってはアルタバノス(アルタバヌス)という名前で記録されており、デベボイスはアルタバヌスという名前で言及している。

[297]

문서

Bivar

[298]

문서

Curtis

[299]

문서

Brosius

[300]

문서

小川, 山本 1997

[301]

문서

前田 1992

[302]

문서

デベボイス 1993

[303]

문서

デベボイス 1993

[304]

문서

Bivar

[305]

문서

前田 1992

[306]

문서

Bivar

[307]

문서

Bivar

[308]

문서

小川, 山本 1997

[309]

문서

前田 1992

[310]

문서

デベボイス 1993

[311]

문서

Curtis

[312]

문서

ギルシュマン 1970

[313]

문서

中村 1998

[314]

문서

Bivar

[315]

문서

Brosius

[316]

서적

[317]

서적

[318]

서적

[319]

문서

デベボイス 1993

[320]

문서

前田 1992

[321]

문서

デベボイス 1993

[322]

서적

[323]

문서

足利 1977

[324]

서적

[325]

서적

[326]

서적

[327]

서적

[328]

문서

デベボイス 1993

[329]

문서

デベボイス 1993

[330]

서적

[331]

서적

地中海世界史

[332]

서적

[333]

문서

小玉 1994

[334]

문서

足利 1977

[335]

서적

[336]

서적

[337]

문서

グプタ 2010

[338]

문서

中村 1998

[339]

문서

中村 1998

[340]

서적

[341]

서적

[342]

문서

シェルドン 2013

[343]

서적

[344]

서적

[345]

서적

[346]

문서

ガイボフら 2003

[347]

서적

[348]

서적

[349]

문서

シェルドン 2013

[350]

문서

デベボイス 1993

[351]

서적

[352]

서적

[353]

서적

[354]

서적

[355]

서적

[356]

서적

[357]

서적

[358]

서적

[359]

서적

[360]

서적

[361]

서적

[362]

서적

[363]

서적

[364]

서적

[365]

서적

[366]

서적

[367]

서적

[368]

서적

[369]

서적

[370]

서적

[371]

서적

[372]

서적

[373]

서적

[374]

서적

[375]

서적

[376]

서적

[377]

서적

[378]

서적

[379]

서적

[380]

서적

[381]

서적

[382]

서적

[383]

서적

[384]

서적

[385]

서적

[386]

서적

[387]

서적

[388]

서적

[389]

서적

[390]

서적

[391]

서적

[392]

서적

[393]

서적

[394]

서적

[395]

서적

[396]

서적

[397]

서적

[398]

문서

[399]

서적

[400]

서적

[401]

서적

[402]

서적

[403]

서적

[404]

서적

[405]

서적

[406]

서적

[407]

서적

[408]

서적

[409]

서적

[410]

서적

[411]

서적

[412]

서적

[413]

서적

[414]

서적

[415]

서적

[416]

서적

Atlas of Military History

Parragon

[417]

서적

[418]

서적

[419]

서적

[420]

문서

[421]

서적

シェルドン 2013

[422]

논문

[423]

논문

[424]

논문

[425]

논문

[426]

서적

シェルドン 2013

[427]

논문

[428]

논문

[429]

논문

[430]

서적

デベボイス 1993

[431]

서적

シェルドン 2013

[432]

논문

[433]

서적

シェルドン 2013

[434]

논문

[435]

서적

シェルドン 2013

[436]

서적

シェルドン 2013

[437]

서적

シェルドン 2013

[438]

서적

シェルドン 2013

[439]

서적

シェルドン 2013

[440]

서적

シェルドン 2013

[441]

서적

ギルシュマン 1970

[442]

서적

小川, 山本 1997

[443]

논문

[444]

논문

[445]

논문

[446]

서적

デベボイス 1993

[447]

논문

[448]

논문

[449]

논문

[450]

논문

[451]

논문

[452]

논문

[453]

논문

[454]

논문

[455]

논문

[456]

문서

相馬 1981

[457]

서적

[458]

서적

[459]

서적

[460]

서적

[461]

서적

[462]

서적

[463]

문서

山中 2009

[464]

문서

大塚 2017

[465]

문서

大塚 2017

[466]

문서

大塚 2017

[467]

문서

田辺 2003

[468]

문서

佐藤1982

[469]

문서

佐藤1982

[470]

문서

田辺 2003

[471]

서적

[472]

문서

タキトゥス、 国原訳 1981

[473]

서적

[474]

서적

[475]

서적

[476]

서적

[477]

문서

佐藤1982

[478]

서적

[479]

서적

[480]

서적

[481]

서적

[481]

서적

[482]

서적

[483]

서적

[484]

서적

[485]

서적

[486]

문서

ガイボフら 2003

[487]

서적

[488]

서적

[489]

웹사이트

Strabo, Geography, Book 11, chapter 9, section 3

http://www.perseus.t[...]

2017-09-11

[490]

서적

[491]

서적

[492]

서적

[493]

서적

[494]

서적

[495]

서적

[496]

서적

[497]

서적

[498]

서적

[499]

서적

[500]

서적

[501]

서적

[502]

서적

[503]

서적

[504]

서적

[505]

서적

[506]

서적

[507]

서적

[508]

서적

[509]

서적

[510]

서적

[511]

서적

[512]

서적

[513]

서적

[514]

서적

[515]

서적

[516]

서적

[517]

서적

[518]

서적

[519]

서적

[520]

서적

[521]

서적

[522]

서적

新ゾロアスター教史

刀水書房

[523]

서적

[524]

서적

[525]

서적

[526]

서적

芳賀ら 2017

[527]

서적

辛嶋 2017

[528]

서적

辛嶋 2017

[529]

서적

ボイス 2010

[530]

서적

ユスティヌス『地中海世界史』

[531]

서적

芳賀ら 2017

[532]

서적

芳賀ら 2017

[533]

서적

芳賀ら 2017

[534]

서적

芳賀ら 2017

[535]

서적

ガイボフら 2003

[536]

서적

ガイボフら 2003

[537]

서적

ギルシュマン 1970

[538]

서적

ギルシュマン 1970

[539]

서적

Brosius

[540]

서적

Brosius

[541]

서적

Brosius

[542]

서적

ギルシュマン 1970

[543]

서적

Brosius

[544]

서적

Curtis

[545]

서적

Schlumberger

[546]

서적

Schlumberger

[547]

서적

Schlumberger

[548]

서적

Curtis

[549]

서적

ポープ 1981

[550]

서적

ポープ 1981

[551]

서적

Brosius

[552]

서적

ガイボフら 2003

[553]

서적

ガイボフら 2003

[554]

서적

ギルシュマン 1970

[555]

서적

Garthwaite

[556]

서적

鳳 2001

[557]

서적

鳳 2001

[558]

서적

Brosius

[559]

서적

ポープ 1981

[560]

서적

Brosius

[561]

서적

[562]

서적

[563]

서적

[564]

서적

[565]

서적

[566]

서적

[567]

서적

[568]

서적

[569]

서적

[570]

서적

[571]

서적

[572]

서적

[573]

서적

[574]

서적

[575]

서적

[576]

서적

[577]

서적

[578]

문서

[579]

서적

[580]

서적

言語学大辞典

[581]

서적

[582]

서적

言語学大辞典

[583]

서적

[584]

서적

[585]

서적

[586]

서적

[587]

서적

[588]

서적

[589]

서적

[590]

서적

[591]

서적

[592]

서적

世界帝王系図集 増補版

近藤出版社

[593]

서적

オックスフォード 世界歴代王朝王名総覧

東洋書林

[594]

서적

A Brief History of Iraq

https://archive.org/[...]

Infobase Publishing

[595]

서적

[596]

서적

Humanism, Culture, and Language in the Near East: Studies in Honor of Georg Krotkoff

https://archive.org/[...]

Eisenbrauns

[597]

간행물

[598]

간행물

[599]

서적

Rome's Wars in Parthia: Blood in the Sand

London & Portland: Valentine Mitchell

[600]

문서

From [[Ancient Greek|Greek]] {{lang|grc|Ἀρσάκης}} ''Arsakēs'', from [[Parthian language|Parthian]] {{lang|xpr|𐭀𐭓𐭔𐭊}} ''Aršak''.

[601]

간행물

[602]

간행물

[603]

간행물

"roughly western [[Greater Khorasan|Khurasan]]"

[604]

간행물

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com