신명론

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

신명론은 신의 명령이 도덕성을 결정한다는 윤리학적 이론이다. 스콜라 학자들은 신의 의지를 명령, 금지, 허용, 조언, 이행의 다섯 가지 형태로 구분했다. 아우구스티누스, 둔스 스코투스, 존 칼빈 등 철학자들은 신명론을 옹호했으며, 유대교, 이슬람교, 기독교 등 많은 종교에서 나타난다. 신명론은 에우티프론 딜레마, 전능과 전선 문제, 자율성 문제, 종교 다원주의 사회에서의 문제 등 다양한 반론에 직면해 있다. 신적 동기 이론은 신명론의 대안으로 제시되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 신학 - 언약신학

언약신학은 창조, 타락, 구원, 종말에 걸쳐 하나님과 인간의 관계를 언약(계약)이라는 관점에서 이해하는 신학 체계로, 행위 언약, 속죄 언약, 은혜 언약 등을 통해 하나님의 구원 계획을 설명하며 개혁파 신학의 핵심 요소로 간주된다. - 신학 - 성령

성령은 기독교 삼위일체 중 한 위격으로, 구원의 은총을 사람에게 적용하며, 신자에게 영적 은사와 능력을 부여하여 예수 그리스도를 믿게 하는 역할을 한다. - 철학 - 개념

개념은 사물이나 사상의 추상적인 일반화 또는 표상으로, 다양한 유형으로 분류되고 명사로 표현되며, 추상적 객체 또는 정신적 표상으로 여겨지는 존재론적 지위와 함께 철학, 심리학, 언어학 등 다양한 관점에서 연구된다. - 철학 - 플라토닉 러브

플라토닉 러브는 성적 요소 없이 깊은 애정과 우정을 나누는 관계를 뜻하며, 플라톤의 에로스 개념에서 시작되었으나 르네상스 시대 이후 비성적 이성애적 사랑으로 재해석되어 현대에는 깊은 유대감, 특히 퀴어플라토닉 관계를 의미하기도 하지만, 사랑과 우정의 경계가 모호하고 한국 사회에서는 널리 알려지지 않은 개념이다.

2. 신명론의 일반적 형태

비록 "신적 명령"이 문헌에서 표준 용어이기는 하지만, 신은 모든 방식으로 사람들에게 말한다. 스콜라 학자들은 신이 계시한 의지의 다섯 가지 다른 형태를 구별했으며, "Praecipit et prohibet, permittit, consultit, implet|프라이키피트 엣 프로히베트, 페르미티트, 콘술티트, 임플레트la"라는 라틴어 장단 육보격으로 요약할 수 있다.[3]

- ''Praecipit''(Praecipit|프라이키피트la)는 "명령을 내리다"를 의미한다. 명령은 사람들에게 무언가를 하라고 말한다. 여기에는 경고, 훈계 또는 권고가 포함될 수 있다.

- ''Prohibet''(Prohibet|프로히베트la)는 "금지하다"를 의미한다. 금지는 무언가를 하지 말라는 명령이다.

- ''Permittit''(Permittit|페르미티트la)는 "허용하다"를 의미한다. 허용은 사람이 그 일을 하거나 하지 않을 수 있기 때문에 명령이 아니다.

- ''Consultit''(Consultit|콘술티트la)는 "조언하다"를 의미한다. 여기에는 조언, 지시 또는 초대가 포함될 수 있다. 이는 명령과는 다르다. 후자는 일반적으로 의무를 발생시키고, 명령이 수행되지 않을 경우 일반적으로 비난을 예상한다.

- 마지막으로, ''implet''(implet|임플레트la)는 "이행하다"를 의미하며, 이는 직접적으로 효력이 있는 명령이다. 여기에는 언어를 사용하는 인간 수용자가 필요하지 않다. 예를 들어 "빛이 있으라"라고 하면 빛이 있다.

때때로 "명령"은 모든 종류의 언어 행위를 의미하는 것으로 해석되지만, 때로는 의무를 발생시키는 규정만 포함한다.[3]

3. 대표적인 신명론 옹호론자

윌리엄 오컴, 성 아우구스티누스, 둔스 스코투스, 존 칼빈 등 여러 철학자들이 다양한 형태의 신명론을 제시했다.[4] 신명론은 일반적으로 도덕적 진리가 신과 독립적으로 존재하지 않으며, 신의 명령이 도덕성을 결정한다고 가르친다. 신명론의 강력한 버전은 좋은 행위가 도덕적인 유일한 이유가 신의 명령이라고 주장하는 반면, 약한 변형은 신적 명령을 더 큰 이유 내의 중요한 요소로 간주한다.[4] 신명론은 유대교, 이슬람교, 바하이 신앙, 기독교 등 여러 현대 종교의 윤리학에서 나타나며, 다신교에서도 찾아볼 수 있다.[6]

신명론은 신이 도덕적 진리를 창조한다는 생각과 평행을 이루기 때문에, 우주의 창조신으로서 전통적인 신 개념을 믿는 기독교인들에게 설득력 있는 이론이 될 수 있다. 또한, 신이 전능하다는 기독교적 견해에 의해 뒷받침되는데, 이는 신이 도덕적 진리를 창조하며, 도덕적 진리가 신과 독립적으로 존재한다는 것은 그의 전능함과 모순되는 것처럼 보이기 때문이다.[4]

이마누엘 칸트의 의무론적 윤리학은 신적 명령 이론을 거부하는 것으로 여겨지기도 한다. 칸트는 도덕성이 특정 목적을 위한 행동이 아닌, 정언 명령 – 도덕률에 대한 의무 – 에 의해 결정되어야 한다고 보았기 때문이다. 그러나 존 E. 헤어는 칸트 윤리학이 신적 명령 이론과 양립할 수 있다고 주장한다.[14]

3. 1. 아우구스티누스

히포의 아우구스티누스는 윤리학을 인간의 행복을 가져다주는 최고선의 추구로 보았다. 그는 인간이 행복을 얻으려면 인간의 사랑을 받을 가치가 있는 대상을 올바르게 사랑해야 한다고 주장했다. 이를 위해서는 하느님을 사랑해야 하며, 이를 통해 사랑받을 가치가 있는 것을 올바르게 사랑할 수 있게 된다고 보았다. 아우구스티누스의 윤리학은 하느님을 사랑하는 행위가 인간의 사랑을 올바르게 정립하여 인간의 행복과 자기 실현으로 이끌어 준다고 하였다.[30] 그는 잘 정돈된 영혼이 도덕성의 바람직한 결과라는 플라톤의 견해를 지지했다. 그러나 플라톤과 달리 그는 잘 정돈된 영혼을 얻는 것이 더 높은 목적, 즉 하느님의 명령에 따라 사는 것을 가지고 있다고 믿었다. 따라서 그의 도덕관은 더 높은 권위(하느님)에 대한 복종을 믿었으며, 자율적으로 행동하는 것이 아니었기에 타율적이었다.[8]

3. 2. 존 던스 스코투스

스콜라 철학자 존 던스 스코투스는 신이 인간에게서 제거할 수 없는 유일한 도덕적 의무는 신을 사랑하는 것이라고 주장했다. 이는 신이 정의상 가장 사랑스러운 존재이기 때문이다.[9] 스코투스는 엄밀한 의미에서 자연법은 자명하게 분석적으로 참인 것만을 포함하며, 신은 이러한 명제를 거짓으로 만들 수 없다고 주장했다. 이는 자연법의 명령이 신의 의지에 의존하지 않으며, 따라서 십계명의 처음 세 계명을 형성한다는 것을 의미한다. 십계명의 나머지 일곱 계명은 엄밀한 의미에서 자연법에 속하지 않는다.[10]

인간의 신에 대한 의무는 자명하고, 정의에 의해 참이며, 신에 의해서도 변경될 수 없다. 하지만 다른 사람에 대한 인간의 의무(두 번째 십계명에 포함)는 신에 의해 임의로 의지되었으며, 신이 철회하고 대체할 수 있는 권한 안에 있다. 비록 셋째 계명인 안식일을 거룩하게 지키라는 계명은 인간이 신에게 예배를 드려야 한다는 절대적인 의무와 관련이 있지만, 자연법에는 이 날 또는 저 날에 그렇게 할 의무가 없다는 점에서 두 가지 측면을 모두 가지고 있다.

스코투스는 평화로운 사회의 예를 들어 이러한 입장을 정당화하는데, 사유 재산의 소유가 평화로운 사회를 갖는 데 필수적인 것은 아니지만, "성격이 약한 사람들"은 사유 재산이 없는 것보다 있는 편이 더 쉽게 평화로워질 수 있다고 언급한다. 따라서 십계명의 나머지 일곱 계명은 자연법에 속하지만, 엄밀한 의미는 아니며, 정의에 의해서가 아니라 정당성에 의해 자연법에 속한다.

3. 3. 토마스 아퀴나스 (해석에 따라)

스콜라 학자들은 신이 계시한 의지의 다섯 가지 다른 형태를 구별했으며, "''Praecipit et prohibet, permittit, consultit, implet''"이라는 라틴어 장단 육보격으로 요약할 수 있다고 보았다. 토마스 아퀴나스는 자연법 이론가로서, 일반적으로 도덕성이 신에 의해 의도된 것이 아니라고 보았지만,[13] 켈리 제임스 클락과 앤 포르텐가는 아퀴나스의 도덕 이론을 바탕으로 신적 명령 이론을 옹호했다. 아퀴나스는 인간의 존재 목적에 부합하는 것이 도덕적이라고 주장하는 자연법 이론을 제시했고, 따라서 인간 본성이 무엇이 도덕적인지를 결정할 수 있다고 보았다. 클락과 포르텐가는 신이 인간 본성을 창조했으므로 특정 도덕성을 명령했으며, 따라서 인간에게 옳고 그름을 임의로 바꿀 수 없다고 주장했다.[30]3. 4. 로버트 아담스

로버트 메리휴 아담스는 "수정된 신성 명령 이론"을 제안했다.[16] 그는 이 이론의 기본 형태로 다음 두 문장이 동치라고 주장한다.# X를 하는 것은 잘못이다.

# X를 하는 것은 신의 명령에 반한다.[16]

아담스는 신의 명령이 도덕적 진리보다 먼저이며, 도덕적 진리는 신의 명령으로 설명되어야 한다고 말한다. 그는 자신의 이론이 윤리적으로 '잘못된' 것이 무엇인지 정의하려는 시도이며, 유대-기독교적 맥락에서만 유용하다고 덧붙였다. 겉으로 보기에 부도덕한 행위가 신의 명령이라면 의무가 된다는 비판에 대해, 아담스는 신이 잔혹함을 그 자체를 위해 명령하지 않는다고 반박한다. 그는 신이 잔혹함을 명령하는 것이 논리적으로 불가능한 것이 아니라, 신의 본성 때문에 상상할 수 없는 일이라고 주장한다. 아담스는 신의 선하심과 그의 존재, 특히 신에 대한 신앙이 중요하다고 강조한다.[17]

아담스는 만약 어떤 행동이 사랑하는 신의 명령을 거역하는 경우, 그 행동은 도덕적으로 잘못된 것이라고 말한다. 만약 신이 잔혹함을 명령한다면, 그는 사랑스럽지 않을 것이며, 이 경우 신의 명령은 지켜질 필요가 없고, 그의 윤리적 잘못됨에 대한 이론도 무너질 것이라고 주장한다. 그는 신성 명령 도덕성이 옳고 그름에 대한 인간의 개념이 신의 명령에 의해 충족된다고 가정하며, 이 경우에만 이론을 적용할 수 있다고 제안했다.[18] 아담스의 이론은 도덕적 명령이 신의 명령뿐만 아니라 신의 전선함에 기초하기 때문에, 도덕성이 임의적일 수 있다는 문제에 반박하려 한다. 또한, 도덕성의 외부 기준이 신을 도덕성의 근원과 그의 성품을 도덕법으로 만듦으로써 신의 주권을 제한한다는 주장에 도전한다.[30]

아담스는 유대-기독교 맥락에서 '잘못된'이라는 용어가 신의 명령에 반하는 것을 의미한다고 말한다. 그는 윤리적 맥락에서 '잘못된' 것은 행동에 대한 정서적 태도를 수반하며, 이 두 가지 잘못됨의 사용은 일반적으로 상관관계가 있다고 본다.[19] 아담스는 신자의 도덕 개념이 종교적 믿음에 기초하며, 옳고 그름이 신에 대한 믿음과 관련되어 있다고 주장한다. 신이 항상 신자들이 옳다고 믿는 것을 명령하기 때문에 이것이 가능하다. 만약 신이 신자가 잘못되었다고 인식하는 것을 명령한다면, 신자는 불순종이 옳거나 그르다고 말하지 않고, 오히려 도덕 개념이 무너질 것이다.[20]

마이클 오스틴은 수정된 신성 명령 이론에 따르면 신이 잔혹함을 그 자체를 위해 명령할 수 없다고 지적한다. 이는 신의 전능성과 모순될 수 있다는 주장이 나올 수 있다. 토마스 아퀴나스는 신의 전능성이 가능한 모든 것을 할 수 있는 능력으로 이해되어야 한다고 주장하며, 비논리적인 행위를 할 수 없는 신의 무능력이 전능성에 도전한다는 생각을 반박했다. 오스틴은 잔혹함을 그 자체를 위해 명령하는 것은 비논리적이지 않으므로 아퀴나스의 방어에 포함되지 않지만, 아퀴나스는 죄가 완벽한 행위에 미치지 못하는 것이므로 전능성과 양립할 수 없다고 주장했다.[30]

4. 신명론에 대한 반론

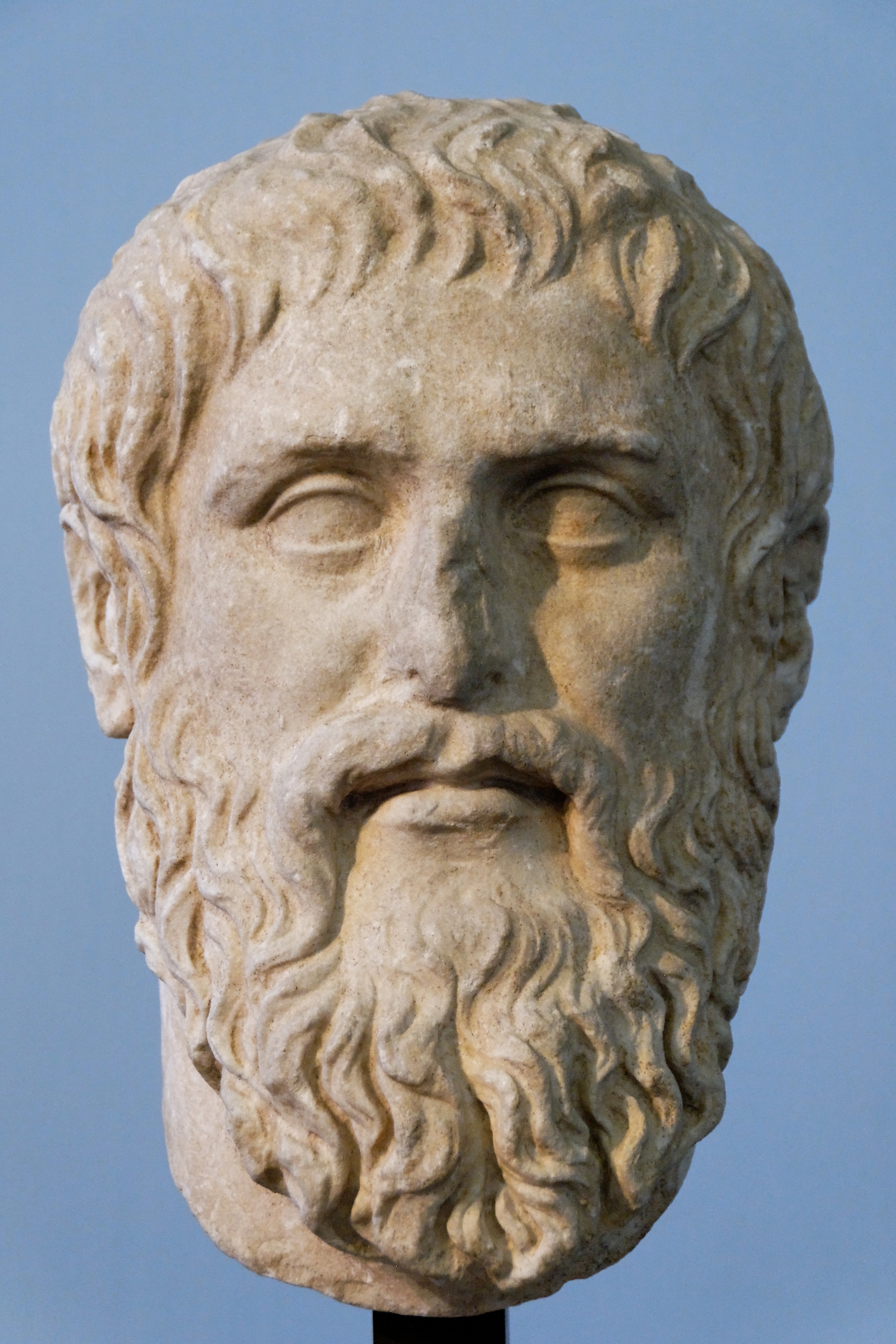

플라톤이 제기한 에우티프론 딜레마는 신명론에 대한 주요 반론이다. 이 딜레마는 "어떤 행위가 옳은 이유는 신이 명령했기 때문인가, 아니면 옳기 때문에 신이 명령한 것인가?"라는 질문을 던진다. 이 질문은 신명론 지지자들에게 두 가지 어려운 선택지를 제시한다.[30]

- 신의 자의성 문제: 만약 어떤 행위가 옳은 이유가 단순히 신이 그렇게 명령했기 때문이라면, 신의 명령은 자의적일 수 있다. 즉, 신이 '고문'을 명령하면 고문이 옳은 행위가 되는가?

- 신의 권위 문제: 만약 신이 어떤 행위가 옳기 때문에 명령하는 것이라면, 신보다 더 권위 있는 도덕적 기준이 존재한다는 의미가 된다. 이는 신의 절대적인 권위에 대한 도전으로 이어진다.

이러한 딜레마에 대해, 윌리엄 오컴과 같은 일부 철학자들은 신의 명령이 도덕의 기준이며, 심지어 잔혹한 행위라도 신이 명령하면 도덕적 의무가 된다고 주장했다.[28] 그러나 로버트 메리휴 아담스는 신이 실제로 부도덕한 행위를 명령하는 것은 그의 본성에 어긋나는 일이라고 반박했다.[30]

이마누엘 칸트의 의무론은 신적 명령 이론과 양립할 수 없다는 주장이 제기되기도 한다. 칸트는 도덕이 특정 목적을 위한 행동이 아닌, 정언 명령에 따라야 한다고 보았기 때문이다.[14] 그러나 존 E. 헤어는 칸트 윤리학이 신적 명령 이론과 조화될 수 있다고 주장한다.[14]

로버트 메리휴 아담스는 "수정된 신성 명령 이론"을 제시하여 딜레마에 대응하고자 했다. 그는 신의 명령이 도덕적 진리보다 우선하지만, 신의 전선함이 도덕성의 근본적인 기준이라고 주장했다.[16] 즉, 신은 자신의 선한 본성에 따라 명령하며, 이는 도덕성이 임의적이지 않음을 보장한다는 것이다.

하지만, 신적 명령 이론은 여전히 여러 비판에 직면한다.

- 의미론적 반론: 윌리엄 웨인라이트는 "신에게 명령받는 것"과 "의무적인 것"이 동일한 의미를 갖지 않는다고 주장한다.[25]

- 인식론적 반론: 에드워드 위렌가는 신에 대한 지식이 있어야만 도덕적 지식을 가질 수 있다는 신명론의 주장은 무신론자와 불가지론자에게 도덕적 지식을 부정하는 것처럼 보인다고 지적한다.[26]

- 양상 논리적 반론: 휴 스토러 챈들러는 여러 세계에 존재할 수 있는 것에 대한 양상 논리적 아이디어를 바탕으로 이 이론에 도전한다.[27]

- 동기 문제: 마이클 오스틴은 신적 명령 이론이 사람들이 순수하지 못한 동기로 도덕적인 행동을 하도록 부추긴다는 비판을 제기한다.[30]

- 다원주의 문제: 종교 다원주의 사회에서 어떤 신의 명령을 따라야 하는지에 대한 문제가 발생한다.[30]

4. 1. 에우티프론 딜레마

에우티프론 딜레마는 플라톤이 소크라테스와 에우티프론의 대화에서 제기한 것이다. 소크라테스와 에우티프론은 경건의 본성에 대해 논의하던 중 소크라테스는 "X는 신이 명령하기 때문에 선한가, 아니면 신이 선하기 때문에 X를 명령하는가?"라는 딜레마를 제시했다.[30]

이 딜레마는 어떤 행동이 신이 그 행동을 명령했기 때문에 선하다는 반응과, 신이 그 행동이 선하기 때문에 그 행동을 명령한다는 반응을 이끌어낼 수 있다. 전자를 선택하면 신이 무엇을 명령하든 선해야 함을 의미하며, 심지어 고통을 가하라고 명령하더라도 고통을 가하는 것은 도덕적이어야 한다. 후자를 선택하면 도덕성은 더 이상 신에 의존하지 않게 되며, 이는 신적 명령 이론을 무너뜨린다. 또한 신이 외부의 법에 종속된다면 그는 주권자이거나 전능하지 않게 되어 신에 대한 정통적 개념에 도전하게 된다. 에우티프론 딜레마의 지지자들은 어떤 답변이든 신이 도덕률을 부여하는 능력을 거스르기 때문에 신적 명령 이론이 명백히 틀렸다고 주장할 수 있다.[30]

오컴의 윌리엄은 '불합리한 주장 받아들이기'로 에우티프론 딜레마에 대응했다. 그는 만약 신이 사람들에게 잔인함을 명령한다면 그것이 도덕적으로 의무가 될 것이라고 주장하며, 신이 의무로 만들 수 있는 유일한 제한은 모순율이라고 제안했다.[28] 로버트 메리휴 아담스는 오컴의 견해를 옹호하며, 신이 인류가 부도덕하다고 생각하는 것을 명령하는 것은 논리적 가능성일 뿐 현실은 아니라고 지적했다. 신이 논리적으로 이러한 행동을 명령할 수 있더라도 그의 본성이 그렇지 않기 때문에 그렇게 하지 않을 것이다.[30] 엘레오노르 스텀프와 노먼 크레츠만은 신적 단순성 교리에 호소함으로써 에우티프론 딜레마에 대응했는데, 이는 아퀴나스와 아리스토텔레스와 관련된 개념으로, 신의 본질과 속성이 동일하다는 것을 시사한다. 그들은 신과 선함이 동일하며, 이것이 그의 명령을 선하게 만드는 것이라고 제안한다.[29]

미국의 철학자 윌리엄 알스턴은 신이 도덕적으로 선하다는 것이 무엇을 의미하는지 고려함으로써 에우티프론 딜레마에 대응했다. 만약 신적 명령 이론이 받아들여진다면 신은 자신의 명령을 따르기 때문에 선하다는 것을 의미한다. 알스턴은 이것이 사실이 아니며 신의 선함은 도덕적 의무를 지키는 것과는 다르다고 주장했다. 그는 도덕적 의무는 행위자가 자신의 의무를 지키지 않을 가능성이 있음을 암시한다고 제안했다. 알스턴은 이러한 가능성이 신에게는 존재하지 않으므로 그의 도덕성은 단순히 자신의 명령을 따르는 것과는 달라야 한다고 주장했다. 알스턴은 신이 도덕성의 최고 기준이며, 필연적으로 선한 그의 성품에 따라 행동한다고 주장했다. 이러한 견해에는 다른 도덕적 기준을 받아들이는 것보다 더 자의적인 것은 없다.[30]

4. 2. 에우티프론 딜레마에 대한 반론

신명론에는 플라톤이 제기한 에우티프론 딜레마가 있다. 이는 '어떤 행위가 옳은 이유는 신이 명령했기 때문인가, 아니면 옳기 때문에 신이 명령한 것인가'라는 질문이다. 두 가지 답변 모두 고유한 문제점을 안고 있다.[30]전자의 경우, 신이 명령하기 전에는 그 행위가 옳지도 그르지도 않았으므로, 순전히 신의 자의적 해석에 의해 옳고 그름이 규정된다. 설령 그른 행위일지라도 신이 명령하면 옳은 것이 되어 추구되었을 수도 있다는 문제가 생긴다. 또한, '신은 선하다'는 명제는 '선한 행위'가 신의 명령에 의해 규정된 것이므로 '신은 신이 명령한 것이다'라는 불합리한 논증이 된다. '신의 명령은 선하다'는 명제 역시 '신의 명령은 신이 명령한 것이다'라는 동어반복이 된다.[30]

이러한 문제점으로 라이프니츠는 『형이상학 서설』에서 '사물이 어떤 선의 법칙에 의해서가 아니라 완전히 신의 의지에 의해 선한 것이 된다고 한다면, 신의 모든 사랑과 영광을 파괴하는 것이다. 만약 신이 지금까지 역사해 온 것과 정반대되는 것을 행할 때에도 찬양 받아야 한다면, 신이 지금까지 역사해 온 것에 대해서 그 분을 찬양해야 할 이유가 없다'라고 주장하였다.

후자의 경우, 신보다 더 권위 있는 도덕적 가치들이 신 외부에 존재하고, 신이 그것을 인식하여 명령한다. 이는 신이 자신보다 더 권위 있는 무언가를 지킨다는 뜻이므로 신의 최종적인 권위와 모순된다.[30]

에우티프론 딜레마는 거짓 딜레마라는 반론이 있다. 제기된 딜레마는 어떤 행위가 도덕적으로 옳은 이유를 신이 명령했기 때문이거나, 옳기 때문에 신이 명령한 것으로 한정하기 때문이다. 어떤 것이 딜레마이기 위해서는 'a이거나 a가 아니다'와 같은 형태를 나타내야 한다. 하지만 에우티프론 딜레마는 '행위 x가 옳은 이유는 신이 그것을 명령했기 때문이거나 신이 그것이 선함을 인식하고 명령했기 때문이다'로 'a이거나 b이다'의 형태로 표현된다. 윌리엄 레인 크레이그와 같은 종교철학자들이나 신학자들은 세 번째 대안이 있다고 주장한다. 즉, 어떤 행위가 옳은 것은 그것이 본질적으로 완벽하게 선한 신의 명령이기 때문이다.[30]

이는 에우티프론 딜레마의 첫 번째 입장과는 다르다. 첫 번째 입장은 단순히 도덕적으로 옳은 행위의 근거는 자의적일 수도 있는 신의 명령만인 경우를 이야기한다. 하지만 이 세 번째 대안은 불변하고 완전히 선한 본성을 지닌 신이기에 신은 도덕적으로 그른 행위를 절대 명령하지 않는다고 한다. 가령 신은 절대 어린아이를 재미로 고문하는 걸 옳은 행위가 되도록 명령하지 않는다.

또한 두 번째 입장도 더 이상 문제가 되지 않는다. 신 자신의 불변하는 본성이 모든 선함과 옳음의 궁극적인 토대이자 기준이므로 신보다 더 권위 있는 존재를 상정할 필요가 없다. 신은 자신 외부에서 도덕성을 발견하는 게 아니라 자신의 불변하는 본성에서 안다고 할 수 있다.[30]

윌리엄 오컴, 성 아우구스티누스, 둔스 스코투스, 존 칼빈을 포함한 철학자들은 다양한 형태의 신적 명령 이론을 제시했다. 이 이론은 일반적으로 도덕적 진리가 신과 독립적으로 존재하지 않으며, 신의 명령이 도덕성을 결정한다고 가르친다. 이 이론의 더 강력한 버전은 좋은 행위가 도덕적인 유일한 이유가 신의 명령이라고 주장하는 반면, 더 약한 변형은 신적 명령을 더 큰 이유 내의 중요한 요소로 간주한다.[4]

4. 3. 전능과 전선 문제

신적 명령 이론은 신이 명령하기 이전에는 행위가 옳거나 그르지 않았고, 순전히 신의 자의적 해석에 의해 옳고 그름이 규정된다는 문제를 제기한다. 이 경우, 설령 그른 행위일지라도 신의 명령에 따라 옳은 것으로 간주될 수 있다. 또한, '신은 선하다'는 명제는 '신은 신이 명령한 것이다'라는 불합리한 논증이 되며, '신의 명령은 선하다'는 '신의 명령은 신이 명령한 것이다'라는 동어 반복이 된다.라이프니츠는 『형이상학 서설』에서 신의 의지에 의해 모든 것이 결정된다면, 신이 지금까지 해온 것과 정반대되는 일을 할 때도 찬양받아야 하는지에 대한 의문을 제기하며 신의 사랑과 영광을 파괴하는 것이라고 주장했다.

반대로, 신 외부에 신보다 더 권위 있는 도덕적 가치가 존재하고 신이 이를 인식하여 명령한다는 관점은 신의 최종적인 권위와 모순된다.

스콜라 철학자들은 신이 계시한 의지의 다섯 가지 형태를 구별했는데, 이는 라틴어 장단 육보격 ''Praecipit et prohibet, permittit, consultit, implet''로 요약된다.

윌리엄 오컴, 성 아우구스티누스, 둔스 스코투스, 존 칼빈 등은 도덕적 진리가 신과 독립적으로 존재하지 않으며, 신의 명령이 도덕성을 결정한다고 주장하는 다양한 형태의 신적 명령 이론을 제시했다. 이 이론은 유대교, 이슬람교, 바하이 신앙, 기독교 등 많은 종교의 윤리학에서 나타나며, 고대 아테네에서도 시민들이 도덕적 진리가 신의 명령과 직접적으로 연결되어 있다고 생각했다.

기독교는 신적 명령 이론을 직접적으로 수반하지 않지만, 신이 우주의 창조신이라는 개념과 신이 전능하다는 견해 때문에 이 이론을 설득력 있게 받아들인다.

로버트 메리휴 아담스는 "수정된 신성 명령 이론"을 제안했는데, 그는 다음 두 문장이 동치라고 주장한다.

# X를 하는 것은 잘못이다.

# X를 하는 것은 신의 명령에 반한다.[16]

아담스는 신의 명령이 도덕적 진리보다 앞서며, 신이 잔혹함을 명령하는 것은 상상할 수 없는 일이라고 주장한다. 그는 신의 선하심과 존재에 대한 믿음, 특히 신에 대한 신앙의 중요성을 강조한다.[17]

아담스는 행동이 사랑하는 신의 명령을 거역하는 경우에만 도덕적으로 잘못된 것이라고 제안하며, 신성 명령 도덕성이 옳고 그름에 대한 인간의 개념이 신의 명령에 의해 충족된다고 가정한다.[18] 그의 이론은 도덕성이 신의 전선함에 기초하기 때문에 임의적일 수 없다는 점을 강조한다.[30]

고트프리트 빌헬름 라이프니츠 등은 신의 명령 이론이 신의 선함이 자신의 명령을 따르는 것으로 구성된다는 것을 의미한다고 비판했다. 신의 의무는 그가 스스로에게 명령한 것이 되며, 이는 모순적이다. 또한, 덕이란 자신의 명령을 따르려는 성향인데, 신이 스스로에게 명령할 수 없다면 어떤 덕도 가질 수 없다는 문제가 제기된다. 에드워드 위렌가는 신이 무엇을 하든 선하며, 그의 본성은 항상 칭찬받을 만하다고 반박한다. 윌리엄 웨인라이트는 신이 도덕적으로 선한 것에 의해 동기 부여를 받으며, 그가 도덕적으로 선한 것을 명령할 때 그것이 도덕적으로 의무적이 된다고 주장한다.[30]

4. 4. 자율성 문제

신이 어떤 행위를 명령하기 *이전*에는 그 행위가 옳지도 그르지도 않았다면, 옳고 그름은 순전히 신의 자의적인 해석에 따라 결정된다는 문제가 발생한다. 이는 신이 그른 행위라도 명령하기에 따라 옳은 것으로 간주될 수 있음을 의미한다. 또한, '신은 선하다'는 명제는 '선한 행위'가 신의 명령에 의해 규정되므로, '신은 신이 명령한 것이다'라는 불합리한 논증이 되어 무의미해진다.[3] '신의 명령은 선하다'는 명제 역시 '신의 명령은 신이 명령한 것이다'라는 동어반복이 된다.[3]라이프니츠는 『형이상학 서설』에서 이러한 문제점을 지적하며, 만약 사물이 선의 법칙이 아닌 신의 의지에 의해 선한 것이 된다면, 신의 사랑과 영광을 파괴하는 것이라고 주장했다. 그는 신이 지금까지 해온 것과 정반대되는 행위를 할 때에도 찬양받아야 한다면, 이전의 행적에 대해 찬양할 이유가 없다고 보았다.[3]

반대로, 신 *외부*에 신보다 더 권위 있는 도덕적 가치가 존재하고 신이 이를 인식하여 명령한다면, 이는 신이 자신보다 더 권위 있는 무언가를 따른다는 의미가 된다. 이는 신의 절대적인 권위와 모순된다.[3]

윌리엄 오컴, 성 아우구스티누스, 둔스 스코투스, 존 칼빈 등은 다양한 형태의 신적 명령 이론을 제시했다. 이들은 도덕적 진리가 신과 독립적으로 존재하지 않으며, 신의 명령이 도덕성을 결정한다고 보았다.[4]

이마누엘 칸트의 의무론은 신적 명령 이론을 거부하는 것으로 여겨진다. 칸트는 도덕성이 특정 목적을 위한 행동이 아닌, 정언 명령에 의해 결정되어야 한다고 보았기 때문이다. R. M. 헤어를 포함한 여러 인물들은 칸트의 윤리학이 신적 명령 이론과 양립할 수 없다고 주장했다.[14] 그러나 존 E. 헤어는 칸트 윤리학이 신적 명령 이론과 양립할 수 있다고 주장한다.[14]

로버트 메리휴 아담스는 "수정된 신성 명령 이론"을 제안했다.[16] 그는 신의 명령이 도덕적 진리보다 우선하며, 도덕적 진리는 신의 명령에 의해 설명되어야 한다고 주장한다. 아담스는 겉보기에 부도덕한 행위가 신의 명령에 의해 의무가 될 수 있다는 비판에 대해, 신은 자신의 본성 때문에 잔혹함을 명령하는 것은 상상할 수 없다고 말한다.[17] 아담스는 신의 선함과 그의 존재, 그리고 신에 대한 신앙을 강조한다.[17]

아담스는 사랑하는 신의 명령을 거역하는 행위는 도덕적으로 잘못된 것이라고 본다. 만약 신이 잔혹함을 명령한다면, 그는 사랑스럽지 않을 것이며, 이 경우 신의 명령은 지켜질 필요가 없고, 그의 이론도 무너질 것이라고 주장한다.[18] 아담스의 이론은 도덕적 명령이 신의 전선함에 기초하기 때문에, 도덕성이 임의적일 수 있다는 문제에 반박한다.[30]

고트프리트 빌헬름 라이프니츠 등은 신의 명령 이론이 신의 선함이 자신의 명령을 따르는 것으로 구성된다는 것을 의미한다고 비판했다. 신의 의무는 스스로에게 명령한 것이 되며, 이는 모순적이라는 것이다. 또한, 덕은 자신의 명령을 따르는 성향인데, 신이 스스로에게 명령할 수 없다면 어떤 덕도 가질 수 없다고 주장한다.[30]

자율성의 측면에서, 도덕성은 행위자가 스스로 따를 원칙을 자유롭게 선택해야 한다는 반론이 제기된다. 신의 뜻이 선을 결정한다는 신명론은 인간을 강요된 도덕률을 따르는 존재로 만들어, 자율성과 양립할 수 없다는 것이다. 로버트 애덤스는 인간이 여전히 하나님의 명령을 받아들일지 거부할지 선택해야 하며, 독립적인 판단에 의존해야 한다고 반박한다.[30]

4. 5. 다원주의 사회에서의 문제

마이클 오스틴은 여러 종교가 존재하고, 각 종교의 가르침이 때때로 서로 충돌하기 때문에 어떤 신의 명령을 따라야 할지 알 수 없다는 문제를 제기한다. 모든 종교를 따르는 것은 불가능하며, 한 종교 안에서도 무엇이 신의 명령인지에 대한 다양한 해석이 존재할 수 있다.[30]오스틴은 이 문제에 대해 행위자가 자신이 옳다고 믿는 종교와 도덕을 선택해야 한다고 주장한다. 그는 또한 모든 종교에서 도덕적 진리를 찾을 수 있으며, 종교와 관계없이 도덕적 계시를 발견할 수 있다는 견해도 신적 명령 이론과 양립할 수 있다고 본다.[30]

헤이미르 게이르손과 마가렛 홀름그렌은 서로 다른 종교가 같은 신으로 이어진다는 주장에 반대한다. 유일신교와 다신교의 신에 대한 관점이 서로 다르며, 일부 그리스 신이나 북유럽 신들은 인간의 약점을 그대로 보여준다는 점을 지적한다. 게이르손과 홀름그렌은 어떤 신의 말을 들어야 할지 결정하는 문제는 여전히 남으며, 한 종교 안에서도 신에 대한 상반된 견해가 존재한다고 주장한다. 구약 성경과 신약 성경에서 나타나는 신의 명령이 때때로 서로 모순되는 것처럼 보일 수 있다는 점도 언급한다.[31]

5. 신명론에 대한 대안 이론

윌리엄 오컴, 성 아우구스티누스, 둔스 스코투스, 존 칼빈 등 여러 철학자들은 다양한 형태의 신적 명령 이론을 제시했다.[4] 이 이론은 도덕적 진리가 신과 독립적으로 존재하지 않으며, 신의 명령이 도덕성을 결정한다고 가르친다. 그러나 이러한 신적 명령 이론에는 몇 가지 문제점이 있다.

종교 다원주의 세계에서 어떤 신이나 종교의 명령을 따라야 하는지 알 수 없다는 비판이 있다. 특히 일부 종교는 서로 모순되어 모든 종교를 받아들일 수 없다. 종교 내에서도 무엇이 명령되었는지에 대한 다양한 해석이 존재한다.[30] 헤이미르 게이르손과 마가렛 홀름그렌은 서로 다른 종교가 동일한 신으로 이어진다는 견해에 반대하며, 일부 종교가 서로 양립할 수 없다는 점을 지적한다. 예를 들어, 일신교와 다신교는 신성에 대한 상반된 견해를 가지며, 일부 그리스 신이나 북유럽 신들은 인간의 약점을 확대했다. 어떤 신의 말을 들어야 할지 결정하는 문제는 여전히 남아 있으며, 심지어 종교 내에서도 상반된 신에 대한 견해가 존재한다. 구약 성경과 신약 성경에서 신의 명령이 서로 모순되는 것처럼 보일 수 있다.[31]

5. 1. 신적 동기 이론

폴 코판은 기독교적 관점에서, 하나님의 형상으로 만들어진 인간은 하나님의 도덕적 감각에 부합한다고 주장한다. 따라서 옳고 그름에 대한 행위의 설명은 하나님과 관련이 있으며, 사람의 옳고 그름에 대한 감각은 하나님과 일치한다.[21]Paul Copan|폴 코판영어은 하나님께서 우리에게 도덕적 구성을 부여하시지 않았다면 선을 알 수 없었을 것이며, 하나님께서 우리를 이렇게 설계하셨기 때문에 권리, 존엄성, 자유, 책임을 가지고 있다고 하였다. 이로써 우리는 하나님의 형상으로서 하나님의 도덕적 선함을 반영한다고 주장한다.[21]

린다 자그제브스키는 신적 명령 이론의 대안으로, 일신론적 틀에 여전히 들어맞는 신적 동기 이론을 제안했다. 이 이론에 따르면, 선은 하나님이 명령하시는 바에 의해서가 아니라, 하나님의 동기에 의해 결정된다. 신적 동기 이론은 행위자의 성격을 고려하고, 그들이 하나님의 성격에 부합하는지를 도덕적 가치의 기준으로 삼는다는 점에서 덕 윤리와 유사하다.[22] 자그제브스키는 세상의 사물들이 사랑스러움과 같은 객관적 도덕적 속성을 가지고 있으며, 이것들은 하나님이 그들을 인식함으로써 부여된다고 주장한다. 어떤 것에 대한 하나님의 태도는 도덕적으로 좋은 태도로 묘사된다.[23] 이 이론은 하나님을 도덕성의 좋은 예로 제시하며, 인간은 유한하고 불완전한 존재로서 가능한 한 그의 덕을 따라야 한다고 말한다.[24]

참조

[1]

웹사이트

Theological Voluntarism

http://plato.stanfor[...]

[2]

문서

Not to be confused with medieval theological voluntarism and theological voluntarism as an approach to natural philosophy.

[3]

서적

God's Command

Oxford University Press

2015

[4]

간행물

[5]

간행물

[6]

간행물

[7]

간행물

[8]

간행물

[9]

서적

Revelation: From Metaphor to Analogy

Oxford University Press

[10]

서적

Selected Writings on Ethics

Oxford University Press

[11]

서적

Selected Writings on Ethics

Oxford University Press

[12]

간행물

[13]

서적

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[14]

간행물

[15]

간행물

[16]

간행물

[17]

간행물

[18]

간행물

[19]

간행물

[20]

간행물

[21]

서적

Passionate Conviction: Contemporary Discourses on Christian Apologetics.

Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group

[22]

간행물

[23]

웹사이트

Zagzebski, Linda Trinkaus. Divine Motivation Theory.(Book review)

https://web.archive.[...]

The Review of Metaphysics

2010-09-01

[24]

간행물

[25]

간행물

[26]

간행물

[27]

간행물

[28]

서적

Moral Dilemmas in Medieval Thought: From Gratian to Aquinas

Cambridge University Press

[29]

서적

God, Goodness and Philosophy

Ashgate Publishing

[30]

웹사이트

Divine Command Theory

http://www.iep.utm.e[...]

Internet Encyclopedia of Philosophy

2006-08-21

[31]

간행물

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com